粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:8 方山子传(15张)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:8 方山子传(15张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 325.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-25 16:17:13 | ||

图片预览

文档简介

课件15张PPT。8 方山子传走进作品基础练习1.连线作者

苏轼

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人,北宋杰出政治家、文学家和书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”,均被列入唐宋八大家。在诗歌方面与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”,在词作方面与南宋大词人辛弃疾并称“苏辛”。其文汪洋宏肆,明白晓畅;其诗善用比喻夸张,富有哲理;其词豪迈旷达,独具风格。有诗文集《苏东坡全集》。走进作品基础练习2.写作背景

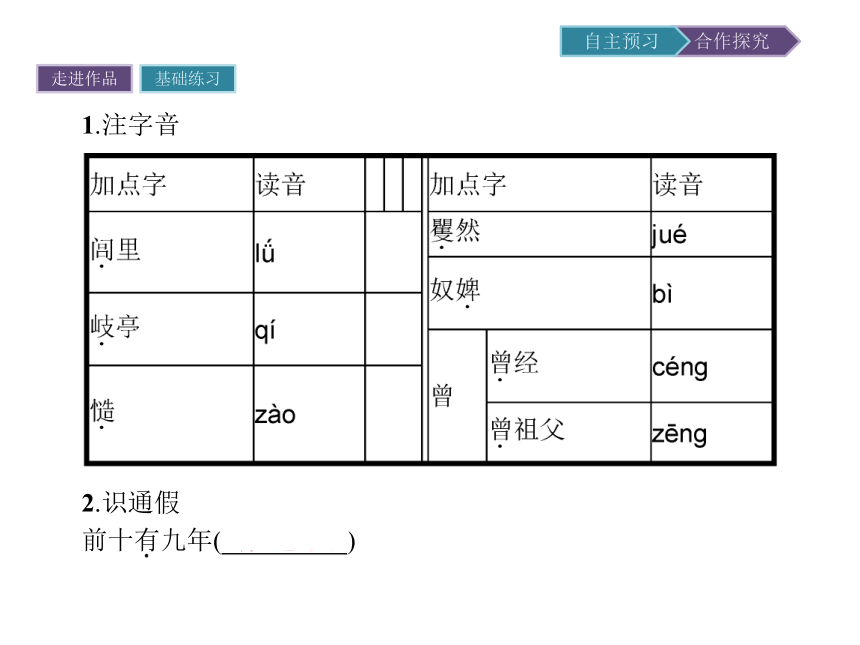

宋神宗元丰二年(1079),苏轼被李定等人诬以诗文诽谤新法,下狱治罪,九死一生。后被贬为黄州团练副使。这对一向胸怀大志,希望做出一番事业的苏轼来说,无疑是一个非常沉重的打击。因此,他对方山子的“欲以此驰骋当世。然终不遇”的遭遇,别有感触。写方山子,实际上是自悲不遇。但他以诗文遇祸,不便直言,于是才隐约其词,语多深婉。从这个意义上,可以说《方山子传》是苏轼在黄州心态的一种形象折射。走进作品基础练习1.注字音

2.识通假

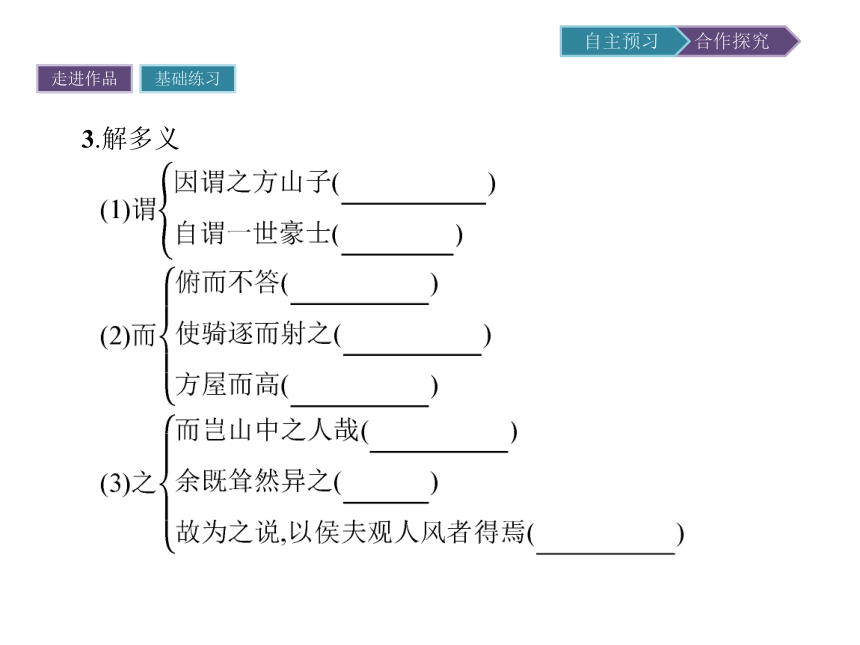

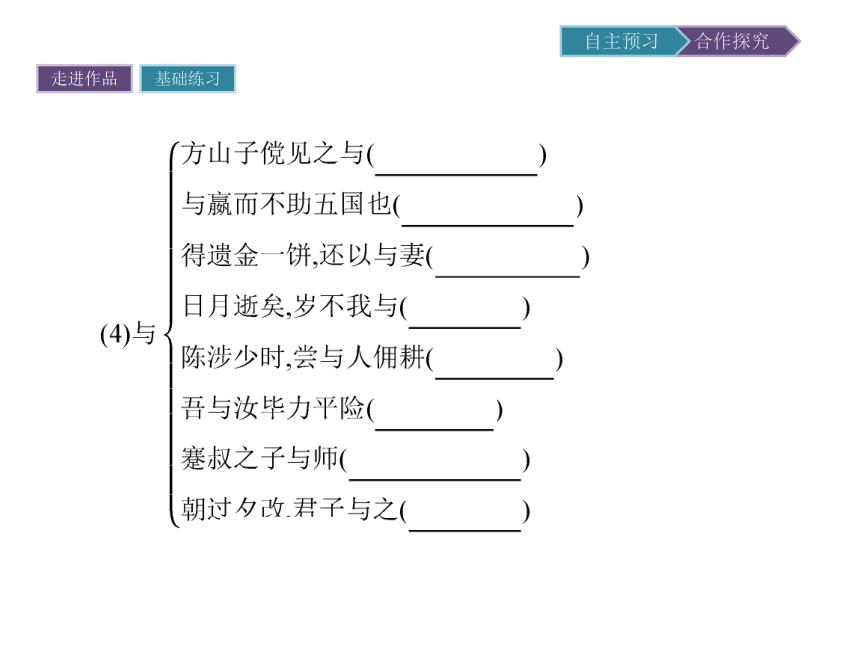

前十有九年(“有”通“又”)走进作品基础练习3.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习4.辨活用

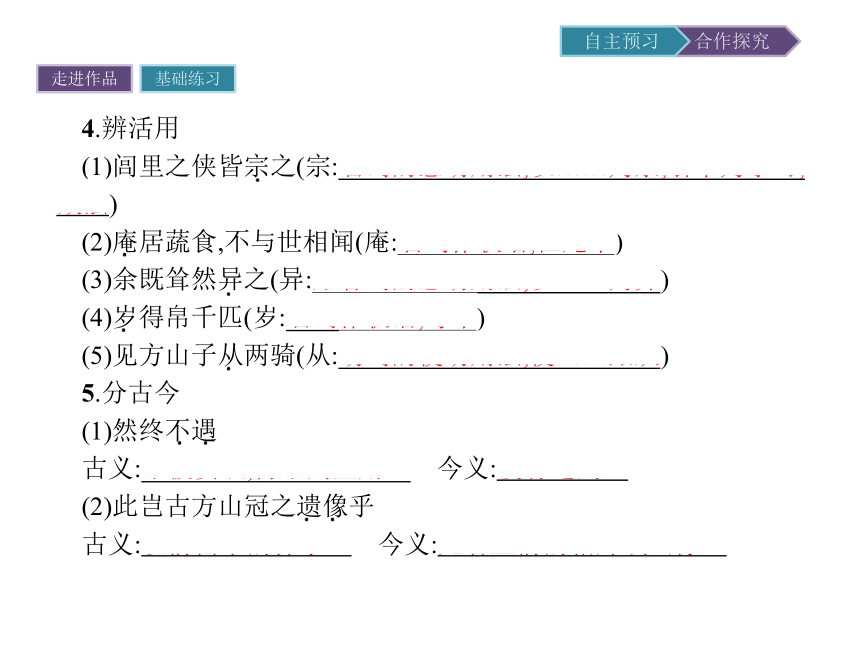

(1)闾里之侠皆宗之(宗:名词的意动用法,以……为宗,引申为学习,效法)

(2)庵居蔬食,不与世相闻(庵:名词作状语,在庵中)

(3)余既耸然异之(异:形容词的意动用法,以……为异)

(4)岁得帛千匹(岁:名词作状语,每年)

(5)见方山子从两骑(从:动词的使动用法,使……跟从)

5.分古今

(1)然终不遇

古义:不被赏识,得不到重用。 今义:没有遇到。

(2)此岂古方山冠之遗像乎

古义:以前留下的样子。 今义:死者生前的相片或画像。走进作品基础练习(3)环堵萧然

古义:指墙。 今义:堵塞。

(4)方屋而高

古义:帽顶。 今义:指房屋。

(5)而妻子奴婢皆有自得之意

古义:妻子和儿女。 今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子。

(6)使从事于其间

古义:任职。 今义:指投身到事业中。走进作品基础练习6.明句式

(1)方山子,光、黄间隐人也(判断句)

(2)此吾故人陈慥季常也(判断句)

(3)徒步往来山中,人莫识也(省略句)

(4)何为而在此(宾语前置)

(5)鹊起于前(介宾短语后置)

(6)精悍之色,犹见于眉间(介宾短语后置)

(7)使从事于其间,今已显闻(介宾短语后置)走进作品基础练习7.积名句

(1)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(《饮湖上初晴后雨》)

(2)但愿人长久,千里共婵娟。

(《水调歌头·明月几时有》)

(3)人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(《水调歌头·明月几时有》)

(4)不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)

(5)竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

(《惠崇<春江晚景>》)句段点评自主探究1.“方山子,光、黄间隐人也”至“因谓之方山子”。

点评苏轼匠心独运,抛开了常见先叙其姓名、籍贯、世系,而后逐一铺叙其生平行止的布局方法,另辟蹊径,从陈季常得到“方山子”这样一个特殊称号的缘由写起。这样的起笔交代了他所要表现的这个人的特殊经历:少时好侠,壮时苦读,但终不遇于时,晚年隐居,并交代了他的特殊称号的来历。这一段有点近似现代新闻消息中的导语,它将最关键、最本质、最能吸引人的事实告诉了读者。这种起笔,突兀而起,不同凡响。句段点评自主探究2.俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

翻译他低头不语,继而仰天大笑,请我住到他家去。

点评方山子听到苏轼因诗文贬官黄州,“俯而不答,仰而笑”,逼真的“隐人”情态如在眼前。但我们却能从这些描写中感受到陈季常的无限感慨,这感慨作者没有明写,留待读者自己去体会。这样写,留有余地,表现力更强。

3.余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?

翻译我听说光州、黄州一带有很多奇人逸士,常常假装疯癫,浑身肮脏,但是无法见到他们,方山子或许能遇见他们吧?

点评作者借赞美方山子淡泊自守的高洁人品,寄托自己同为“不遇”之人的无限感慨。以问句作结,寄慨于叹,使文章余波荡漾、含蓄不露,耐人寻味。句段点评自主探究1.作者为方山子立传,抓住他最突出的特点——“异”,而方山子之“异”主要体现在哪些方面?

提示文章一开始,作者便写出了传主与常人不同的生活道路:少年时血气方刚,一身侠气;成年后折节读书,有志用世;到了晚年,由于无所遇合,乃隐于光、黄之间。而他的隐逸,又并非是无法走上宦途,可见他的理想不是追求个人地位。方山子家境殷富,而自愿过“庵居蔬食”的生活。他能“弃车马,毁冠服,徒步往来山中”,戴着方屋而高的帽子,表现出种种奇异行为。

在表现这个人物形象时,作者有意识地选择了传主少年和晚岁两种具有对比性的行为表现。少年时何等意气风发,纵横驰骋;晚岁时又是何等安贫乐道,心境恬然。总的说来,侠和隐是两种不同的生活态度,反映了两种不同的行为模式,这一对矛盾能够统一在一个人身上,这本身就是一件奇异之事。句段点评自主探究2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

提示表现了方山子对黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不怪;又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。句段点评自主探究3.方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世?

提示方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”那么,这种思想感情的延续之下隐藏的是什么呢?文章的最后似也有此一问:“余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?”“阳狂”二字透露了个中信息。原来,这些所谓异人的不寻常行为乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息内心的矛盾。方山子也正是如此。他折节读书,原是为了有所作为,干出一番事业,但由于无所遇合,只得被迫归隐。他的心中怎能不萦绕着难以解脱的痛苦呢?他过去的少年壮志又怎能不以某种方式流露出来呢?因此,方山子的隐,并不是彻底的出世,而是借隐来掩饰内心怀才不遇、壮志未酬的痛苦。

苏轼

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人,北宋杰出政治家、文学家和书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”,均被列入唐宋八大家。在诗歌方面与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”,在词作方面与南宋大词人辛弃疾并称“苏辛”。其文汪洋宏肆,明白晓畅;其诗善用比喻夸张,富有哲理;其词豪迈旷达,独具风格。有诗文集《苏东坡全集》。走进作品基础练习2.写作背景

宋神宗元丰二年(1079),苏轼被李定等人诬以诗文诽谤新法,下狱治罪,九死一生。后被贬为黄州团练副使。这对一向胸怀大志,希望做出一番事业的苏轼来说,无疑是一个非常沉重的打击。因此,他对方山子的“欲以此驰骋当世。然终不遇”的遭遇,别有感触。写方山子,实际上是自悲不遇。但他以诗文遇祸,不便直言,于是才隐约其词,语多深婉。从这个意义上,可以说《方山子传》是苏轼在黄州心态的一种形象折射。走进作品基础练习1.注字音

2.识通假

前十有九年(“有”通“又”)走进作品基础练习3.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习4.辨活用

(1)闾里之侠皆宗之(宗:名词的意动用法,以……为宗,引申为学习,效法)

(2)庵居蔬食,不与世相闻(庵:名词作状语,在庵中)

(3)余既耸然异之(异:形容词的意动用法,以……为异)

(4)岁得帛千匹(岁:名词作状语,每年)

(5)见方山子从两骑(从:动词的使动用法,使……跟从)

5.分古今

(1)然终不遇

古义:不被赏识,得不到重用。 今义:没有遇到。

(2)此岂古方山冠之遗像乎

古义:以前留下的样子。 今义:死者生前的相片或画像。走进作品基础练习(3)环堵萧然

古义:指墙。 今义:堵塞。

(4)方屋而高

古义:帽顶。 今义:指房屋。

(5)而妻子奴婢皆有自得之意

古义:妻子和儿女。 今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子。

(6)使从事于其间

古义:任职。 今义:指投身到事业中。走进作品基础练习6.明句式

(1)方山子,光、黄间隐人也(判断句)

(2)此吾故人陈慥季常也(判断句)

(3)徒步往来山中,人莫识也(省略句)

(4)何为而在此(宾语前置)

(5)鹊起于前(介宾短语后置)

(6)精悍之色,犹见于眉间(介宾短语后置)

(7)使从事于其间,今已显闻(介宾短语后置)走进作品基础练习7.积名句

(1)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(《饮湖上初晴后雨》)

(2)但愿人长久,千里共婵娟。

(《水调歌头·明月几时有》)

(3)人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(《水调歌头·明月几时有》)

(4)不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)

(5)竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

(《惠崇<春江晚景>》)句段点评自主探究1.“方山子,光、黄间隐人也”至“因谓之方山子”。

点评苏轼匠心独运,抛开了常见先叙其姓名、籍贯、世系,而后逐一铺叙其生平行止的布局方法,另辟蹊径,从陈季常得到“方山子”这样一个特殊称号的缘由写起。这样的起笔交代了他所要表现的这个人的特殊经历:少时好侠,壮时苦读,但终不遇于时,晚年隐居,并交代了他的特殊称号的来历。这一段有点近似现代新闻消息中的导语,它将最关键、最本质、最能吸引人的事实告诉了读者。这种起笔,突兀而起,不同凡响。句段点评自主探究2.俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

翻译他低头不语,继而仰天大笑,请我住到他家去。

点评方山子听到苏轼因诗文贬官黄州,“俯而不答,仰而笑”,逼真的“隐人”情态如在眼前。但我们却能从这些描写中感受到陈季常的无限感慨,这感慨作者没有明写,留待读者自己去体会。这样写,留有余地,表现力更强。

3.余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?

翻译我听说光州、黄州一带有很多奇人逸士,常常假装疯癫,浑身肮脏,但是无法见到他们,方山子或许能遇见他们吧?

点评作者借赞美方山子淡泊自守的高洁人品,寄托自己同为“不遇”之人的无限感慨。以问句作结,寄慨于叹,使文章余波荡漾、含蓄不露,耐人寻味。句段点评自主探究1.作者为方山子立传,抓住他最突出的特点——“异”,而方山子之“异”主要体现在哪些方面?

提示文章一开始,作者便写出了传主与常人不同的生活道路:少年时血气方刚,一身侠气;成年后折节读书,有志用世;到了晚年,由于无所遇合,乃隐于光、黄之间。而他的隐逸,又并非是无法走上宦途,可见他的理想不是追求个人地位。方山子家境殷富,而自愿过“庵居蔬食”的生活。他能“弃车马,毁冠服,徒步往来山中”,戴着方屋而高的帽子,表现出种种奇异行为。

在表现这个人物形象时,作者有意识地选择了传主少年和晚岁两种具有对比性的行为表现。少年时何等意气风发,纵横驰骋;晚岁时又是何等安贫乐道,心境恬然。总的说来,侠和隐是两种不同的生活态度,反映了两种不同的行为模式,这一对矛盾能够统一在一个人身上,这本身就是一件奇异之事。句段点评自主探究2.为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?

提示表现了方山子对黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不怪;又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。句段点评自主探究3.方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世?

提示方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”那么,这种思想感情的延续之下隐藏的是什么呢?文章的最后似也有此一问:“余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?”“阳狂”二字透露了个中信息。原来,这些所谓异人的不寻常行为乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息内心的矛盾。方山子也正是如此。他折节读书,原是为了有所作为,干出一番事业,但由于无所遇合,只得被迫归隐。他的心中怎能不萦绕着难以解脱的痛苦呢?他过去的少年壮志又怎能不以某种方式流露出来呢?因此,方山子的隐,并不是彻底的出世,而是借隐来掩饰内心怀才不遇、壮志未酬的痛苦。