粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:18 心术(16张)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:18 心术(16张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 356.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件16张PPT。18 心 术走进作品基础练习1.连线作者

苏洵

苏洵(1009—1066),字明允,自号老泉,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋著名散文家。苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。为文见解精辟、论点鲜明、论据有力、语言犀利、明快酣畅、纵横捭阖、雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。后人称他为“老苏”。著有《嘉祐集》十五卷。走进作品基础练习2.写作背景

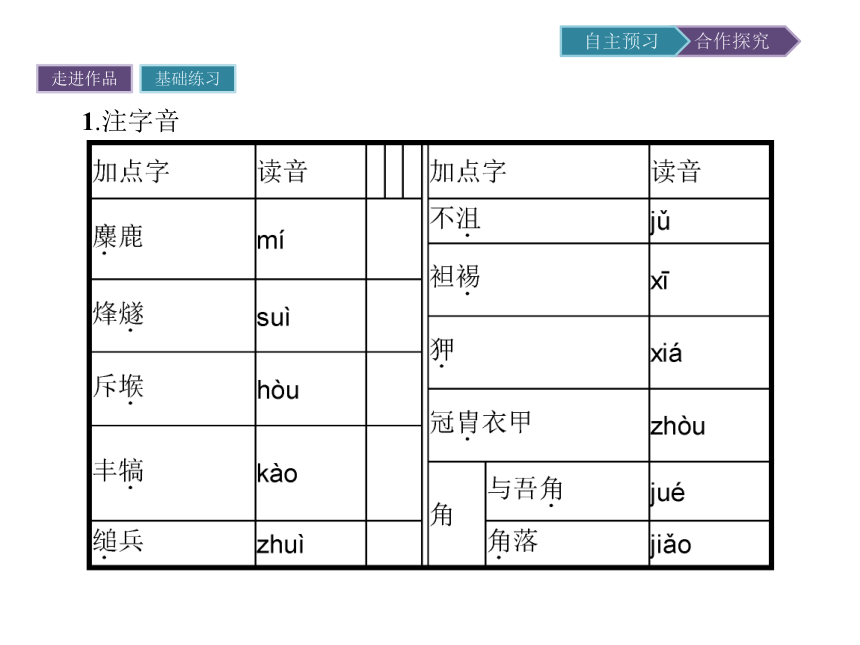

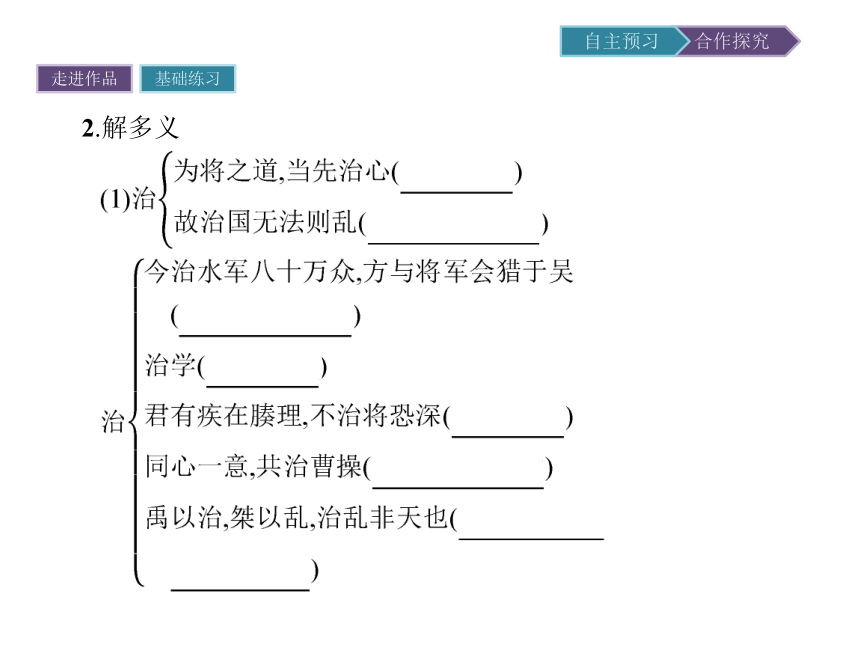

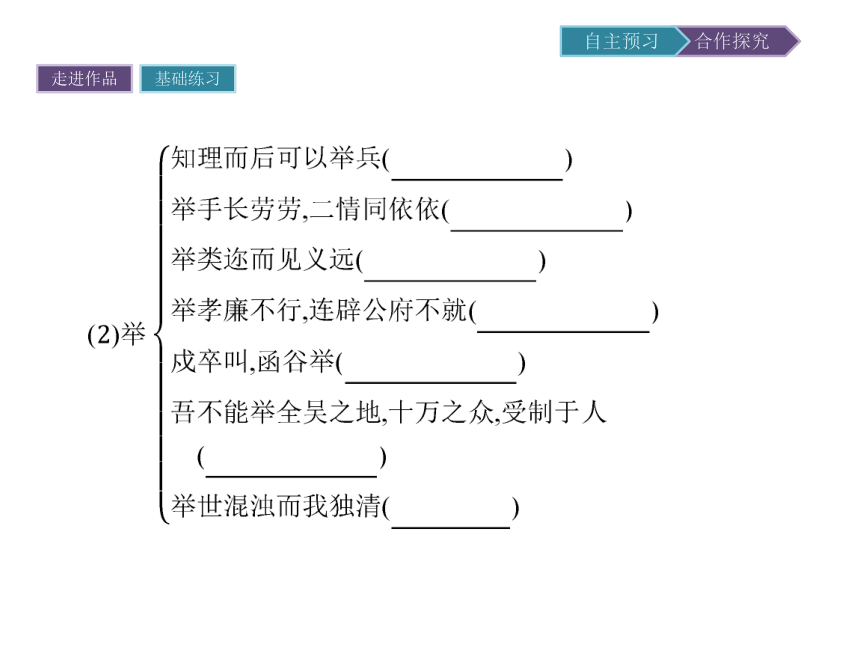

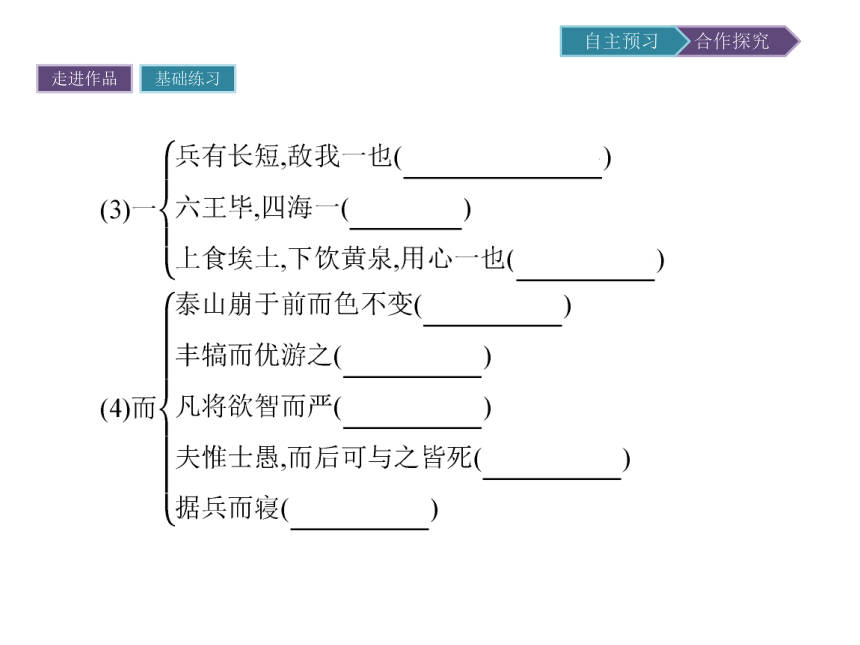

北宋中期,国势日弱,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略日益频繁。为求苟安,北宋每年都要向契丹、西夏纳币输帛,结果,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。走进作品基础练习1.注字音 走进作品基础练习2.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习3.辨活用

(1)谨烽燧,严斥堠(谨、严:形容词的使动用法,使……严谨、使……严格)

(2)丰犒而优游之(丰、优游:形容词的使动用法,使……丰盛、使……悠闲自在)

(3)兵有长短(长、短:形容词用作名词,长处、短处)走进作品基础练习4.明句式

(1)此黄帝之所以七十战而兵不殆也(判断句)

(2)兵有长短,敌我一也(判断句)

(3)此用长短之术也(判断句)

(4)泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬(介宾短语后置)

(5)邓艾缒兵于穴中(介宾短语后置)

(6)可与百战(省略句)

(7)而后可以动于险(介宾短语后置)

(8)而又以敌自尝(宾语前置)

(9)无敌于天下(介宾短语后置)走进作品基础练习5.积名句

(1)为将之道,当先治心。

(2)凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。

(3)知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷。句段点评自主探究1.泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬。

翻译即使泰山在眼前崩倒了也能保持脸不变色,即使麋鹿在你身边突然出现,眼珠也不转动。

点评这句话运用夸张和对偶的修辞手法,生动形象地写出了将领要沉着冷静。色,脸色。意指镇静沉着,在突发事变前毫不惊慌失措。句段点评自主探究2.凡兵上义。不义,虽利勿动。非一动之为害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

翻译军事崇尚正义。如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动。并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。只有正义能够激愤士气,用正义激愤士气,就可以投入一切战斗。

点评此段论述了战争中“义”与“利”的关系。“凡兵上义”,战争的正义性是决定战争胜负的关键。不义的战争,逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看是不利的,会弄到不可收拾。只有正义的战争,才能激发士气;只有士气旺盛,才能百战不殆。此段言简意赅,意蕴深刻,值得人们细细品味。句段点评自主探究3.“凡战之道,未战养其财”至“一战而胜,不可用矣”。

点评该段道出了战争与财、力、心、气的关系,即战争与充分的物质准备、旺盛的战斗意志力之间的关系。“凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。”前两条讲要做好充分的物质准备,后两条讲要始终保持旺盛的士气。本段巧妙地运用排比的修辞手法,生动形象地论述了积聚战争的物资、提高军队的战斗力、培养士卒的勇气、保持旺盛的斗志与战争的密切关系。并举出黄帝“七十战而兵不殆”的事例,证明了战争与充分的物质准备、旺盛的战斗意志力之间的关系。句段点评自主探究4.故一忍可以支百勇,一静可以制百动。

翻译所以凭一个“忍”字可以经受敌人百次的冲锋,凭一个“静”字可以控制敌人百次的妄动。

点评此句运用排偶的手法,阐述了“忍”与“勇”、“静”与“动”的辩证的关系。这样的排偶句不仅音韵铿锵、气势不凡,而且极富哲理。不难看出,对战争的问题,作者总是从矛盾双方着眼去思索,并寻求解决的方法。句段点评自主探究5.“兵有长短,敌我一也”至“此用长短之术也”。

点评这一段论述了战争中的阴长、暴短的关系。“吾之所短,吾抗而暴之,使之疑而却;吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中,此用长短之术也。”具体来说,“暴短”是有意显露自己的短处,使敌人疑惧而不敢攻;“阴长”是有意隐匿自己的长处,使敌人麻痹大意而落入圈套。该段用问答的方式将如何利用长处与短处的方法巧妙地表现了出来。这样易于理解,使文章所表达的战略战术思想,具有深邃而又实用的特点。句段点评自主探究1.文章第七段在形式上有何特点?这样处理材料有什么好处?

提示在第七段中作者采用了情境问答式来提出“扬短避长”的作战策略。采取这种方式来行文给人的感觉好像是身临其境,制造出了一种真实的情境,使文章具有最大的可信度和说服力。

2.文章的语言有何特色?

提示起语多“凡”字,使行文理足气壮;连接多“然后”“而后”“故”,语气果断斩截;全篇多短句,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬”“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”“一忍可以支百勇,一静可以制百动”,这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且极富哲理。

苏洵

苏洵(1009—1066),字明允,自号老泉,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋著名散文家。苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。为文见解精辟、论点鲜明、论据有力、语言犀利、明快酣畅、纵横捭阖、雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。后人称他为“老苏”。著有《嘉祐集》十五卷。走进作品基础练习2.写作背景

北宋中期,国势日弱,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略日益频繁。为求苟安,北宋每年都要向契丹、西夏纳币输帛,结果,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。走进作品基础练习1.注字音 走进作品基础练习2.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习3.辨活用

(1)谨烽燧,严斥堠(谨、严:形容词的使动用法,使……严谨、使……严格)

(2)丰犒而优游之(丰、优游:形容词的使动用法,使……丰盛、使……悠闲自在)

(3)兵有长短(长、短:形容词用作名词,长处、短处)走进作品基础练习4.明句式

(1)此黄帝之所以七十战而兵不殆也(判断句)

(2)兵有长短,敌我一也(判断句)

(3)此用长短之术也(判断句)

(4)泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬(介宾短语后置)

(5)邓艾缒兵于穴中(介宾短语后置)

(6)可与百战(省略句)

(7)而后可以动于险(介宾短语后置)

(8)而又以敌自尝(宾语前置)

(9)无敌于天下(介宾短语后置)走进作品基础练习5.积名句

(1)为将之道,当先治心。

(2)凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。

(3)知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷。句段点评自主探究1.泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬。

翻译即使泰山在眼前崩倒了也能保持脸不变色,即使麋鹿在你身边突然出现,眼珠也不转动。

点评这句话运用夸张和对偶的修辞手法,生动形象地写出了将领要沉着冷静。色,脸色。意指镇静沉着,在突发事变前毫不惊慌失措。句段点评自主探究2.凡兵上义。不义,虽利勿动。非一动之为害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

翻译军事崇尚正义。如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动。并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。只有正义能够激愤士气,用正义激愤士气,就可以投入一切战斗。

点评此段论述了战争中“义”与“利”的关系。“凡兵上义”,战争的正义性是决定战争胜负的关键。不义的战争,逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看是不利的,会弄到不可收拾。只有正义的战争,才能激发士气;只有士气旺盛,才能百战不殆。此段言简意赅,意蕴深刻,值得人们细细品味。句段点评自主探究3.“凡战之道,未战养其财”至“一战而胜,不可用矣”。

点评该段道出了战争与财、力、心、气的关系,即战争与充分的物质准备、旺盛的战斗意志力之间的关系。“凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。”前两条讲要做好充分的物质准备,后两条讲要始终保持旺盛的士气。本段巧妙地运用排比的修辞手法,生动形象地论述了积聚战争的物资、提高军队的战斗力、培养士卒的勇气、保持旺盛的斗志与战争的密切关系。并举出黄帝“七十战而兵不殆”的事例,证明了战争与充分的物质准备、旺盛的战斗意志力之间的关系。句段点评自主探究4.故一忍可以支百勇,一静可以制百动。

翻译所以凭一个“忍”字可以经受敌人百次的冲锋,凭一个“静”字可以控制敌人百次的妄动。

点评此句运用排偶的手法,阐述了“忍”与“勇”、“静”与“动”的辩证的关系。这样的排偶句不仅音韵铿锵、气势不凡,而且极富哲理。不难看出,对战争的问题,作者总是从矛盾双方着眼去思索,并寻求解决的方法。句段点评自主探究5.“兵有长短,敌我一也”至“此用长短之术也”。

点评这一段论述了战争中的阴长、暴短的关系。“吾之所短,吾抗而暴之,使之疑而却;吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中,此用长短之术也。”具体来说,“暴短”是有意显露自己的短处,使敌人疑惧而不敢攻;“阴长”是有意隐匿自己的长处,使敌人麻痹大意而落入圈套。该段用问答的方式将如何利用长处与短处的方法巧妙地表现了出来。这样易于理解,使文章所表达的战略战术思想,具有深邃而又实用的特点。句段点评自主探究1.文章第七段在形式上有何特点?这样处理材料有什么好处?

提示在第七段中作者采用了情境问答式来提出“扬短避长”的作战策略。采取这种方式来行文给人的感觉好像是身临其境,制造出了一种真实的情境,使文章具有最大的可信度和说服力。

2.文章的语言有何特色?

提示起语多“凡”字,使行文理足气壮;连接多“然后”“而后”“故”,语气果断斩截;全篇多短句,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬”“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”“一忍可以支百勇,一静可以制百动”,这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且极富哲理。