人教版语文选修 《先秦诸子选读》同步教学课件:第1单元《天下有道-丘不与易也》(52张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修 《先秦诸子选读》同步教学课件:第1单元《天下有道-丘不与易也》(52张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-26 10:24:43 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。先秦诸子选读导入新课远古时代,天柱断折,九州崩裂,天不能完全覆盖大地,大地不能完全承载万物,大火延烧而不灭,大水浩大而不止,猛兽攫噬善良的人民,恶鸟抓取老弱的百姓。这个时候,有女娲炼五色石补苍天,并砍下大龟的脚作为天柱,还积聚芦灰来治理洪水。女娲补好了苍天,立好了天柱,诛灭了兴风作浪的水怪,使天下百姓得以保全生命——女娲把拯救百姓于水火之中,当成自己必须担当的命运。孔子不是女娲之神,但是他也有担当社会重责的精神。第一课:天下有道,丘不与易也 意思为:如果天下太平,我就不会与你们一道来从事改革了。

选文展示孔子主张入世救国,以改变天下为己任,勇于担当社会责任的精神和知其不可为而为之的坚韧品质。学习目标一、疏通文意,积累并掌握文中常见的文言词语、特殊句式。?

二、了解孔子的勇于担当社会责任的精神,理解孔子的积极入世。?

三、联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的现实意义。重点:

联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的精神的现实意义。??

难点:?????

重要文言词句的落实翻译? 关于《论语》 《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论,是研究孔子思想的资料。

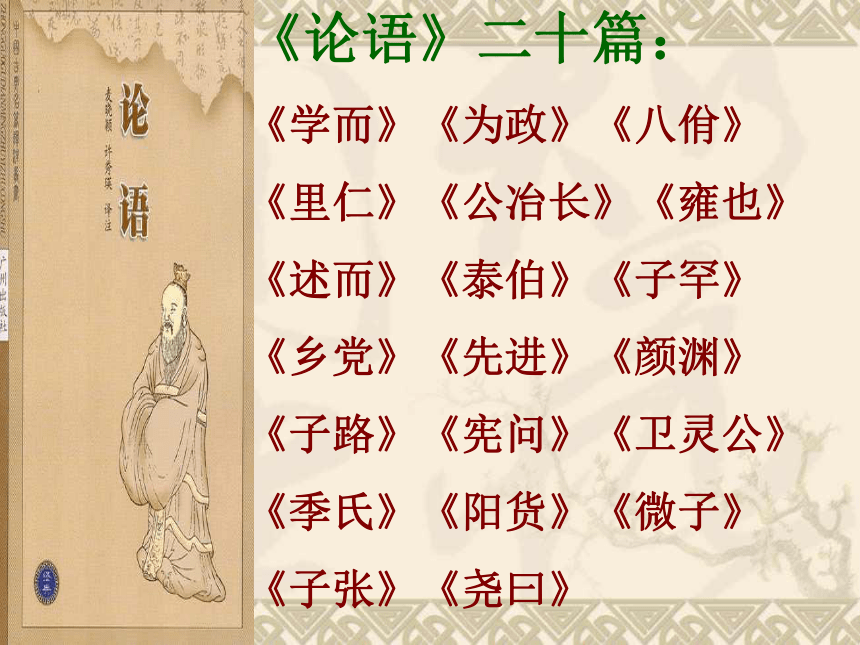

南宋朱熹把它跟《大学》、《中庸》、《孟子》合为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,章的长短不一,前后两章之间也不一定有什么关联,篇名只是摘取各篇开头两三个字。 《论语》二十篇:

《学而》《为政》《八佾》

《里仁》《公冶长》《雍也》

《述而》《泰伯》《子罕》

《乡党》《先进》《颜渊》

《子路》《宪问》《卫灵公》

《季氏》《阳货》《微子》

《子张》《尧曰》【原文】 仪封人(1)请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。” 【注释】

(1)仪封人:仪为地名,在今河南兰考县境内。封人,系镇守边疆的官。请见(xiàn):引见

(2)君子之至于斯也。之,定语后置标志。相当于“至于斯之君子”。

(3)从者见之:随行的人引见了他。

(4)丧:失去,这里指失去官职。

(5)木铎:木舌的铜铃。古代天子发布政令时摇它以召集听众。 【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。” 【评析】 孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

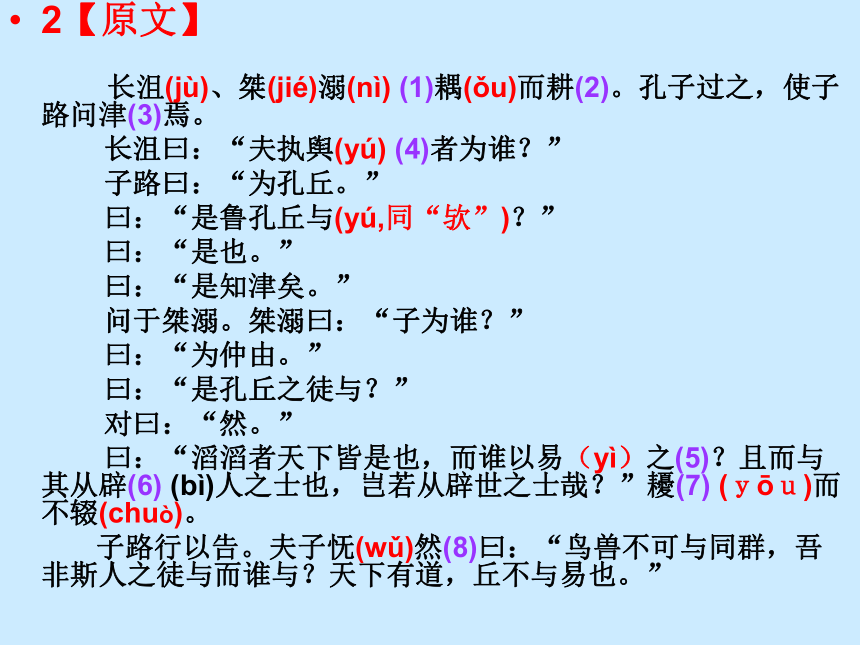

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。2【原文】

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) (1)耦(ǒu)而耕(2)。孔子过之,使子路问津(3)焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) (4)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之(5)?且而与其从辟(6) (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(7) (yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然(8)曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。” 2【注释】

(1)长沮、桀溺:两位隐士,真实姓名和身世不详。

(2)耦而耕:两个人合力耕作。

(3)问津:津,渡口。寻问渡口。

(4)执舆:即执辔(pèi)。

(5)之:与。

(6)辟:同“避”。

(7)耰:音yōu,用土覆盖种子。

(8)怃然:怅然,失意。 2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。” 2【评析】

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。 3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。3【注释】

(1)楚狂接舆:一说楚国的狂人接孔子之车;一说楚国狂人姓接名舆。本书采用第二种说法。 (2)殆(dài):危险。

(3)趋:快步走。

(4)辟(bì):通“避”,躲避。3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。 既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有读一孔子人生选择的讥嘲;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。4、【原文】 子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” 4【注释】

(1)丈人:古代对老年男子的尊称。今指岳父。

(2)蓧:音diào,古代耘田所用的竹器。

(3)四体不勤,五谷不分:一说这是丈人指自己。分不,是语气词,意为:我忙于播种五谷,没有闲暇,怎知你夫子是谁?另一说是丈人责备子路。说子路手脚不勤,五谷不分。多数人持第二种说法。我们以为,子路与丈人刚说了一句话,丈人并不知道子路是否真的四体不勤,五谷不分,没有可能说出这样的话。所以,我们同意第一种说法。

(4)黍:音shǔ,黏小米。

(5)食:音sì,拿东西给人吃。 1、后:名词活用作动词,落在后面。

2、“芸”通“耘”,除草。

3、见:通“现”,使……拜见。

4、明日:第二日。

5、“反”通“返”,回去。

6、其:表示反问语气副词。

7、洁:使……洁。

8、仕:做官。【译文】 子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。” 4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。 5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【注释】

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。 【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?” 5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。总结本课的知识点:1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:“见”通“现”,引见。

(2)桀溺:“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:“与”通“欤”,句末语气词,表疑问,吗。

(4)而谁以易之:“而”通“尔”,第二人称代词,你。(5)且而与其从辟人之士也:“辟”通“避”,躲避。 (6)植其杖而芸:“芸”通“耘”,除草。 (7)使子路反见之:"反"通"返",返回。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦(2)而谁与易之(3)吾非斯人之徒与而谁与?(4)已而、已而(5)趋而避之2、重点虚词“而”:3、古今异议词:

(1)遇丈人:古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气4、词类活用:

(1)子路从而后:名词活用作动词,落在后面。

(2)孔子下(名作动,下车)

(3)不仕无义(名作动)

(4)欲洁其身(使动)

(5)歌而过孔子:名作动。

(6)杀鸡为黍而食之:使动。

5、成语积累

1、无人问津:比喻无人过问,受到冷落。也比喻无人探索、尝试。

2、往者不可谏,来者犹可追:过去的已不可以挽回,将来的还可以赶得上(改变)。

3、四体不勤,五谷不分:形容脱离劳动,脱离劳动人民。

一、思考问题

1、有感情地朗读课文(注意读出不同的语气),并结合具体词句分析几类人对孔子的态度以及孔子的反应。(1)、侧面点明孔子宣扬大道的决心

←仪封人:崇敬

(2)、不避嘲讽,积极入世

←长沮:嘲讽

桀溺:不屑

(3)、不避讽劝,积极入世

←接舆:婉劝

(4)、批评隐士:不仕无义

←丈人:不满

(5)、孔子“知其不可而为之”的精神广为人知

←晨门:不解2、请同学们根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

提示:孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

3、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人有什么不同?

提示:长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,因此躲起来,他们属于消极避世之人。

孔子知道世道不太平,但是他敢于去改变(积极入世),虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。 4、孟子在《孟子·尽心上》中提出了“穷则独善其身,达则兼济天下”的观点。而本文孔子给我们的印象是“知其不可为而为这”。如何看待孔子与孟子的这种差别。

提示:可以考虑提出者不同的出发点。言之成理即可。(在我国传统中,孔子被称为“圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人都是先秦儒家的大师。他们的人格和人生追求都是“修身--齐家--治国--平天下”的模式。在修身为立足点上,无论是进还是退,两者并无差异。但是,孔子对治国、平天下的追求更为执着。)5、孔子的人生态度:

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。二、讨论

1、你是如何评价孔子“知其不可而为之”的做法?请说明理由:

⑴在“礼乐崩坏”、秩序紊乱的春秋末期,孔子提出“仁、礼”的主张,想恢复西周的“礼制”是不现实的。

⑵孔子周游列国,大力宣扬了自己的政治主张,使儒家学派成为春秋战国时期最大的一个流派,对后世影响深远。

⑶“知其不可而为之”的精神光照千古。 孔子周游列国所遇到的困难 :

1、孔子贫且贱。及长,……已而去鲁,斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间,于是反鲁。

2、 孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎景公。齐大夫欲害孔子,孔子闻之。景公曰:“吾老矣,弗能用也。”孔子遂行,反乎鲁。

3、 孔子遂适卫,居顷之,或谮孔子于卫灵公。灵公使公孙余假一出一入。孔子恐获罪焉,居十月,去卫。

4、将适陈,过匡, 匡人闻之,以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人,匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎,拘焉五日,孔子使从者为宁武子臣于卫,然后得去。

孔子周游列国所遇到的困难: 5、孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。宋司马桓

魋欲杀孔子,拔其树。孔子去。弟子曰:“可以速矣。”

孔子曰:“天生德于予,桓魋其如何!”

6 、过蒲,会公叔氏以蒲畔,蒲人止孔子 。

7、 孔子迁于蔡三岁,楚使人聘孔子。孔子将往拜

礼,陈蔡大夫谋曰:“……孔子用于楚,则陈蔡用事大

夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行,绝

粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠曰:

“君子亦有穷乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥

矣。” ——《史记·孔子世家》三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争…… “知其不可而为之” 是… “知其不可而为之” 是一种面对困难敢于知难而进的积极进取精神, “知其不可而为之” 是一种不抛弃、不放弃的坚定信念……愚公、精卫: 文天祥

史可法

谭嗣同 ⑵ 科学发展:布鲁诺 西西弗斯

愚公

精卫⑴ 人生道路 ⑶ 社会进步 知其不可而为之归类—挖掘—整理

四、思考:

作为一位中学生,如何培养自己的社会责任感?1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

用青春铸造生命之梯 —湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童 10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。解释下列字词:

第1则:

1、见; 2、君子; 3、斯; 4、患; 5、丧;

6、无道; 7、夫子。

第2则:

1、沮; 2、桀; 3、溺; 4、津; 5、为;

6、与; 7、是; 8、滔滔; 9、而; 10、以;

11、易; 12、辟; 13、岂若; 14、耰;

15、辍;16、以; 17、怃然; 18、与易。

第3则:

1、衰; 2、谏; 3、追; 4、已而; 5、殆;

6、下; 7、趋。

第4则:

1、后; 2、丈人; 3、荷; 4、蓧; 5、夫子;6、勤;7、孰; 8、植; 9、芸; 10、拱; 11、止;12、为黍; 13、食; 14、明日;15、反;16、则; 17、仕; 18、义; 19、节; 20、洁。

第5则:

1、晨门; 2、奚; 3、自。

选文展示孔子主张入世救国,以改变天下为己任,勇于担当社会责任的精神和知其不可为而为之的坚韧品质。学习目标一、疏通文意,积累并掌握文中常见的文言词语、特殊句式。?

二、了解孔子的勇于担当社会责任的精神,理解孔子的积极入世。?

三、联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的现实意义。重点:

联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的精神的现实意义。??

难点:?????

重要文言词句的落实翻译? 关于《论语》 《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论,是研究孔子思想的资料。

南宋朱熹把它跟《大学》、《中庸》、《孟子》合为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,章的长短不一,前后两章之间也不一定有什么关联,篇名只是摘取各篇开头两三个字。 《论语》二十篇:

《学而》《为政》《八佾》

《里仁》《公冶长》《雍也》

《述而》《泰伯》《子罕》

《乡党》《先进》《颜渊》

《子路》《宪问》《卫灵公》

《季氏》《阳货》《微子》

《子张》《尧曰》【原文】 仪封人(1)请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。” 【注释】

(1)仪封人:仪为地名,在今河南兰考县境内。封人,系镇守边疆的官。请见(xiàn):引见

(2)君子之至于斯也。之,定语后置标志。相当于“至于斯之君子”。

(3)从者见之:随行的人引见了他。

(4)丧:失去,这里指失去官职。

(5)木铎:木舌的铜铃。古代天子发布政令时摇它以召集听众。 【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。” 【评析】 孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。2【原文】

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) (1)耦(ǒu)而耕(2)。孔子过之,使子路问津(3)焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) (4)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之(5)?且而与其从辟(6) (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(7) (yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然(8)曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。” 2【注释】

(1)长沮、桀溺:两位隐士,真实姓名和身世不详。

(2)耦而耕:两个人合力耕作。

(3)问津:津,渡口。寻问渡口。

(4)执舆:即执辔(pèi)。

(5)之:与。

(6)辟:同“避”。

(7)耰:音yōu,用土覆盖种子。

(8)怃然:怅然,失意。 2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。” 2【评析】

这一章反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极入世的思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。

孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,以天下为己任,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。 3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。3【注释】

(1)楚狂接舆:一说楚国的狂人接孔子之车;一说楚国狂人姓接名舆。本书采用第二种说法。 (2)殆(dài):危险。

(3)趋:快步走。

(4)辟(bì):通“避”,躲避。3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。 既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有读一孔子人生选择的讥嘲;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。4、【原文】 子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” 4【注释】

(1)丈人:古代对老年男子的尊称。今指岳父。

(2)蓧:音diào,古代耘田所用的竹器。

(3)四体不勤,五谷不分:一说这是丈人指自己。分不,是语气词,意为:我忙于播种五谷,没有闲暇,怎知你夫子是谁?另一说是丈人责备子路。说子路手脚不勤,五谷不分。多数人持第二种说法。我们以为,子路与丈人刚说了一句话,丈人并不知道子路是否真的四体不勤,五谷不分,没有可能说出这样的话。所以,我们同意第一种说法。

(4)黍:音shǔ,黏小米。

(5)食:音sì,拿东西给人吃。 1、后:名词活用作动词,落在后面。

2、“芸”通“耘”,除草。

3、见:通“现”,使……拜见。

4、明日:第二日。

5、“反”通“返”,回去。

6、其:表示反问语气副词。

7、洁:使……洁。

8、仕:做官。【译文】 子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。” 4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。 5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【注释】

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。 【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?” 5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。总结本课的知识点:1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:“见”通“现”,引见。

(2)桀溺:“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:“与”通“欤”,句末语气词,表疑问,吗。

(4)而谁以易之:“而”通“尔”,第二人称代词,你。(5)且而与其从辟人之士也:“辟”通“避”,躲避。 (6)植其杖而芸:“芸”通“耘”,除草。 (7)使子路反见之:"反"通"返",返回。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦(2)而谁与易之(3)吾非斯人之徒与而谁与?(4)已而、已而(5)趋而避之2、重点虚词“而”:3、古今异议词:

(1)遇丈人:古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气4、词类活用:

(1)子路从而后:名词活用作动词,落在后面。

(2)孔子下(名作动,下车)

(3)不仕无义(名作动)

(4)欲洁其身(使动)

(5)歌而过孔子:名作动。

(6)杀鸡为黍而食之:使动。

5、成语积累

1、无人问津:比喻无人过问,受到冷落。也比喻无人探索、尝试。

2、往者不可谏,来者犹可追:过去的已不可以挽回,将来的还可以赶得上(改变)。

3、四体不勤,五谷不分:形容脱离劳动,脱离劳动人民。

一、思考问题

1、有感情地朗读课文(注意读出不同的语气),并结合具体词句分析几类人对孔子的态度以及孔子的反应。(1)、侧面点明孔子宣扬大道的决心

←仪封人:崇敬

(2)、不避嘲讽,积极入世

←长沮:嘲讽

桀溺:不屑

(3)、不避讽劝,积极入世

←接舆:婉劝

(4)、批评隐士:不仕无义

←丈人:不满

(5)、孔子“知其不可而为之”的精神广为人知

←晨门:不解2、请同学们根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

提示:孔子知道时代不太平,难以实现心中的理想,但是他能够努力坚持去实现去维护思想的核心"礼"。

3、孔子与长沮、桀溺以及荷蓧丈人有什么不同?

提示:长沮、桀溺、荷蓧丈人因为世道太乱,因此躲起来,他们属于消极避世之人。

孔子知道世道不太平,但是他敢于去改变(积极入世),虽然有时候这种努力并没有起到什么效果,但是他的出发点和目的是应该值得肯定的。 4、孟子在《孟子·尽心上》中提出了“穷则独善其身,达则兼济天下”的观点。而本文孔子给我们的印象是“知其不可为而为这”。如何看待孔子与孟子的这种差别。

提示:可以考虑提出者不同的出发点。言之成理即可。(在我国传统中,孔子被称为“圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人都是先秦儒家的大师。他们的人格和人生追求都是“修身--齐家--治国--平天下”的模式。在修身为立足点上,无论是进还是退,两者并无差异。但是,孔子对治国、平天下的追求更为执着。)5、孔子的人生态度:

积极入世;

勇于担当;

以天下为己任;

知其不可为而为之。二、讨论

1、你是如何评价孔子“知其不可而为之”的做法?请说明理由:

⑴在“礼乐崩坏”、秩序紊乱的春秋末期,孔子提出“仁、礼”的主张,想恢复西周的“礼制”是不现实的。

⑵孔子周游列国,大力宣扬了自己的政治主张,使儒家学派成为春秋战国时期最大的一个流派,对后世影响深远。

⑶“知其不可而为之”的精神光照千古。 孔子周游列国所遇到的困难 :

1、孔子贫且贱。及长,……已而去鲁,斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间,于是反鲁。

2、 孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎景公。齐大夫欲害孔子,孔子闻之。景公曰:“吾老矣,弗能用也。”孔子遂行,反乎鲁。

3、 孔子遂适卫,居顷之,或谮孔子于卫灵公。灵公使公孙余假一出一入。孔子恐获罪焉,居十月,去卫。

4、将适陈,过匡, 匡人闻之,以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人,匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎,拘焉五日,孔子使从者为宁武子臣于卫,然后得去。

孔子周游列国所遇到的困难: 5、孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。宋司马桓

魋欲杀孔子,拔其树。孔子去。弟子曰:“可以速矣。”

孔子曰:“天生德于予,桓魋其如何!”

6 、过蒲,会公叔氏以蒲畔,蒲人止孔子 。

7、 孔子迁于蔡三岁,楚使人聘孔子。孔子将往拜

礼,陈蔡大夫谋曰:“……孔子用于楚,则陈蔡用事大

夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行,绝

粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠曰:

“君子亦有穷乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥

矣。” ——《史记·孔子世家》三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争…… “知其不可而为之” 是… “知其不可而为之” 是一种面对困难敢于知难而进的积极进取精神, “知其不可而为之” 是一种不抛弃、不放弃的坚定信念……愚公、精卫: 文天祥

史可法

谭嗣同 ⑵ 科学发展:布鲁诺 西西弗斯

愚公

精卫⑴ 人生道路 ⑶ 社会进步 知其不可而为之归类—挖掘—整理

四、思考:

作为一位中学生,如何培养自己的社会责任感?1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

用青春铸造生命之梯 —湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童 10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。解释下列字词:

第1则:

1、见; 2、君子; 3、斯; 4、患; 5、丧;

6、无道; 7、夫子。

第2则:

1、沮; 2、桀; 3、溺; 4、津; 5、为;

6、与; 7、是; 8、滔滔; 9、而; 10、以;

11、易; 12、辟; 13、岂若; 14、耰;

15、辍;16、以; 17、怃然; 18、与易。

第3则:

1、衰; 2、谏; 3、追; 4、已而; 5、殆;

6、下; 7、趋。

第4则:

1、后; 2、丈人; 3、荷; 4、蓧; 5、夫子;6、勤;7、孰; 8、植; 9、芸; 10、拱; 11、止;12、为黍; 13、食; 14、明日;15、反;16、则; 17、仕; 18、义; 19、节; 20、洁。

第5则:

1、晨门; 2、奚; 3、自。

同课章节目录