第2课《对社会主义道路的探索》课件3

文档属性

| 名称 | 第2课《对社会主义道路的探索》课件3 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 810.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-27 21:15:44 | ||

图片预览

文档简介

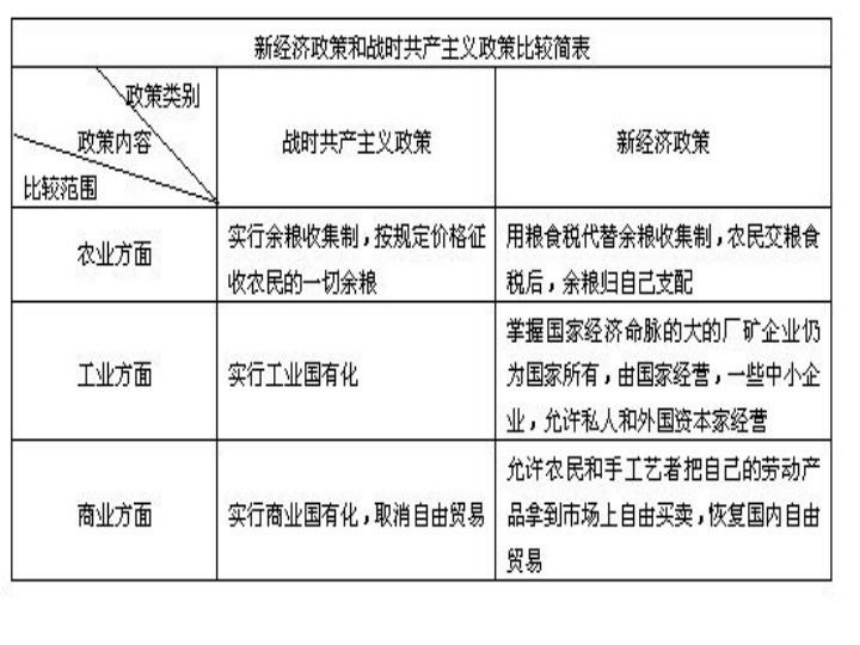

课件29张PPT。第2课 对社会主义道路的探索 列宁对社会主义建设道路的探索——新经济政策的实施 一、新经济政策制定的背景

战争破坏国民经济 经济危机

战时共产主义不适应经济要求 政治危机二、主要措施:

a 农业

b 工业

c 商业三、影响:

a 使危机消失,调动广大农民工人积极性,巩固工农联盟和苏维埃政权。

b 推动生产力发展,为在苏联实现社会主义工业化和农业化,向社会主义过渡创造条件。

苏联成立时间

全称

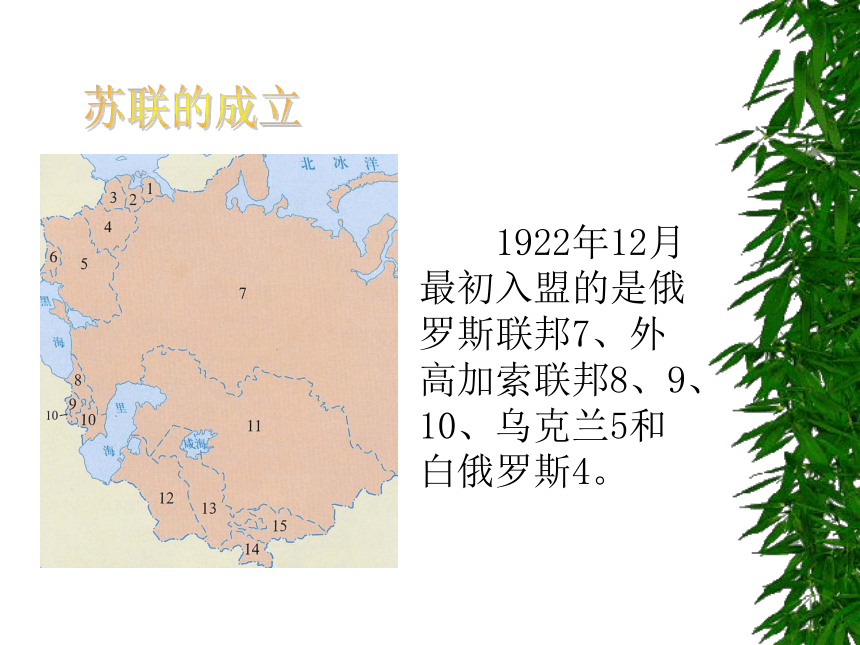

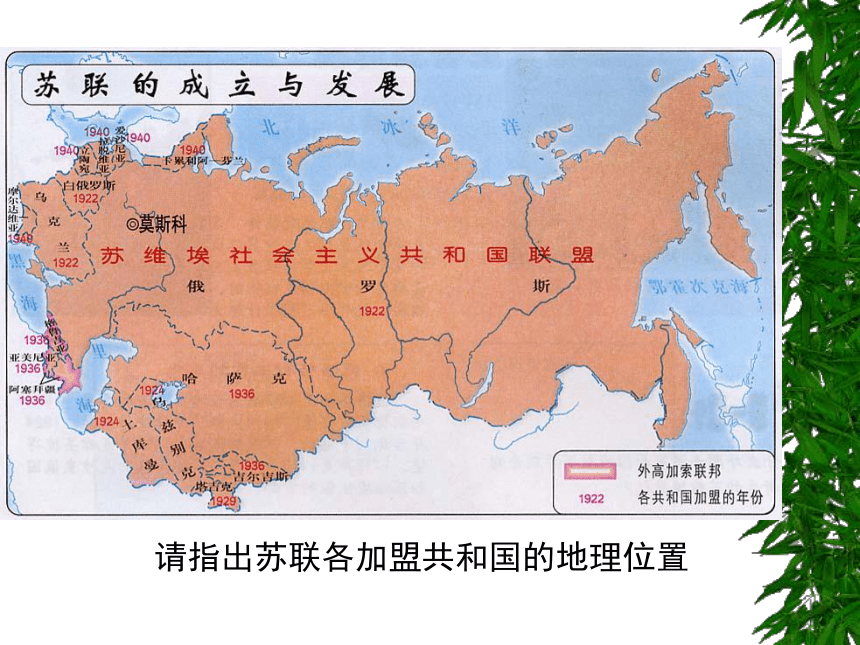

1922年苏维埃社会主义共和国联盟苏联的成立 1922年12月最初入盟的是俄罗斯联邦7、外高加索联邦8、9、10、乌克兰5和白俄罗斯4。 请指出苏联各加盟共和国的地理位置苏联国旗苏联国徽请注意区别:沙俄(1547年—1917年)

苏俄(1917年—1922年)

苏联(1922年—1991年)

俄罗斯(1991年—至今)伟大的导师——列宁列宁简介列宁的故事 列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为实现国家社会主义工业化进行斗争。1928开始,苏联开始在全国实行五年计划经济建设。 苏联的社会主义建设 1、在 的领导下,为 ,在 年,苏联先后完成了第一、第二个五年计划,重点在于 。 斯大林实现社会主义工业化1928-1937发展重工业 2、两个五年计划的成就有哪些?苏联第一个五年计划的重点项目之一——第聂伯河上的大坝斯大林格勒拖拉机厂 两个五年计划完成之后,苏联由农业国变成工业国,工业总产值超过德、英、法,跃居欧洲第一位,世界第二位。工业生产占世界工业生产的比重,由沙皇时代的2.6%上升到1937年的13.7%。苏联的社会主义建设 3、为了适应工业化快速发展的需要,苏联加快了实现 的步伐。农业集体化 如何使广大农民走共同富裕的道路,如何使农业适应国家工业化的发展,联共(布)确定了农业集体化的方针。 农民加入集体农庄集体农庄庄员在田间用餐苏联宣传画-集体农庄幸福快乐的少女 到1937年,全国基本完成农业集体化,参加集体农庄的农户,占全国农户的93%,耕地面积达99%,从而使社会主义成份在苏联的整个国民经济中占有绝对优势。 高度集中的经济政治体制的形成 1936年苏联宪法,标志着苏联的形成,也标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。这一体制也被称为 。斯大林模式斯大林模式的剖析与评价含义:苏联经济政治体制的突出特点是四个字:高度集中。表现在以下两个方面:

经济方面的特点,是一个以国家为核心的、高度集中的计划经济体制。用行政命令甚至强制手段管理经济,把一切经济活动置于指令性计划之下。经济成分单一化。重工轻农、重重工业、轻轻工业,是一种准军事制的国民经济体系。

政治方面的特点是,权力高度集中于中央,集中于党中央的最高领导机构。党政不分,党领导甚至包办了一切,民主法制被忽视,干部对上级负责,领导终身任职,基本不受群众监督。权力越来越集中于个人手里,最后形成个人高度集权的体制和制度。

首先,这一建设模式是在苏联外有帝国主义包围,内部文化落后的特殊条件下形成的。它基本适应了苏联当时的生产力水平,在苏联二三十年代的经济建设中发挥了巨大的作用,取得了巨大的成就,斯大林以此把苏联建成强大的社会主义国家。苏联国力的迅速增强,为有效抵御帝国主义的侵略起过积极作用。可以说,如果没有强大的工业、强大的国防为基础,二战期间苏联要打退法西斯的侵略、取得反法西斯战争的胜利是不敢想象的。

评价:其次,斯大林模式的主要弊端,是违背了生产关系一定要适应生产力发展的客观规律。没有根据不断发展的生产力水平适时凋整生产关系。具体表现有:一、优先发展重工业,是农业和轻工业长期处于落后状态;

二、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产品品种少、质量差。

三、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。

四、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源 本课小结:对社会主义道路的探索经历了两个重要的历史时期 列宁时期,由战时共产主义政策转为新经济政策 斯大林时期,实行工业化、农业集体化延伸: 比较一下苏联的工业化和资本主义国家的工业化有哪些不同? 一、开始的部门不同:苏联优先发展重工业,资本主义国家从轻工业开始

二、资金来源不同:苏联主要采取行政手段来保证、实行高积累多投资,资本主义国家主要来源于殖民掠夺、向外国借债等。

战争破坏国民经济 经济危机

战时共产主义不适应经济要求 政治危机二、主要措施:

a 农业

b 工业

c 商业三、影响:

a 使危机消失,调动广大农民工人积极性,巩固工农联盟和苏维埃政权。

b 推动生产力发展,为在苏联实现社会主义工业化和农业化,向社会主义过渡创造条件。

苏联成立时间

全称

1922年苏维埃社会主义共和国联盟苏联的成立 1922年12月最初入盟的是俄罗斯联邦7、外高加索联邦8、9、10、乌克兰5和白俄罗斯4。 请指出苏联各加盟共和国的地理位置苏联国旗苏联国徽请注意区别:沙俄(1547年—1917年)

苏俄(1917年—1922年)

苏联(1922年—1991年)

俄罗斯(1991年—至今)伟大的导师——列宁列宁简介列宁的故事 列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为实现国家社会主义工业化进行斗争。1928开始,苏联开始在全国实行五年计划经济建设。 苏联的社会主义建设 1、在 的领导下,为 ,在 年,苏联先后完成了第一、第二个五年计划,重点在于 。 斯大林实现社会主义工业化1928-1937发展重工业 2、两个五年计划的成就有哪些?苏联第一个五年计划的重点项目之一——第聂伯河上的大坝斯大林格勒拖拉机厂 两个五年计划完成之后,苏联由农业国变成工业国,工业总产值超过德、英、法,跃居欧洲第一位,世界第二位。工业生产占世界工业生产的比重,由沙皇时代的2.6%上升到1937年的13.7%。苏联的社会主义建设 3、为了适应工业化快速发展的需要,苏联加快了实现 的步伐。农业集体化 如何使广大农民走共同富裕的道路,如何使农业适应国家工业化的发展,联共(布)确定了农业集体化的方针。 农民加入集体农庄集体农庄庄员在田间用餐苏联宣传画-集体农庄幸福快乐的少女 到1937年,全国基本完成农业集体化,参加集体农庄的农户,占全国农户的93%,耕地面积达99%,从而使社会主义成份在苏联的整个国民经济中占有绝对优势。 高度集中的经济政治体制的形成 1936年苏联宪法,标志着苏联的形成,也标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。这一体制也被称为 。斯大林模式斯大林模式的剖析与评价含义:苏联经济政治体制的突出特点是四个字:高度集中。表现在以下两个方面:

经济方面的特点,是一个以国家为核心的、高度集中的计划经济体制。用行政命令甚至强制手段管理经济,把一切经济活动置于指令性计划之下。经济成分单一化。重工轻农、重重工业、轻轻工业,是一种准军事制的国民经济体系。

政治方面的特点是,权力高度集中于中央,集中于党中央的最高领导机构。党政不分,党领导甚至包办了一切,民主法制被忽视,干部对上级负责,领导终身任职,基本不受群众监督。权力越来越集中于个人手里,最后形成个人高度集权的体制和制度。

首先,这一建设模式是在苏联外有帝国主义包围,内部文化落后的特殊条件下形成的。它基本适应了苏联当时的生产力水平,在苏联二三十年代的经济建设中发挥了巨大的作用,取得了巨大的成就,斯大林以此把苏联建成强大的社会主义国家。苏联国力的迅速增强,为有效抵御帝国主义的侵略起过积极作用。可以说,如果没有强大的工业、强大的国防为基础,二战期间苏联要打退法西斯的侵略、取得反法西斯战争的胜利是不敢想象的。

评价:其次,斯大林模式的主要弊端,是违背了生产关系一定要适应生产力发展的客观规律。没有根据不断发展的生产力水平适时凋整生产关系。具体表现有:一、优先发展重工业,是农业和轻工业长期处于落后状态;

二、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产品品种少、质量差。

三、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。

四、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源 本课小结:对社会主义道路的探索经历了两个重要的历史时期 列宁时期,由战时共产主义政策转为新经济政策 斯大林时期,实行工业化、农业集体化延伸: 比较一下苏联的工业化和资本主义国家的工业化有哪些不同? 一、开始的部门不同:苏联优先发展重工业,资本主义国家从轻工业开始

二、资金来源不同:苏联主要采取行政手段来保证、实行高积累多投资,资本主义国家主要来源于殖民掠夺、向外国借债等。

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》