《不求甚解》课件

图片预览

文档简介

课件17张PPT。邓

拓 不

求

甚

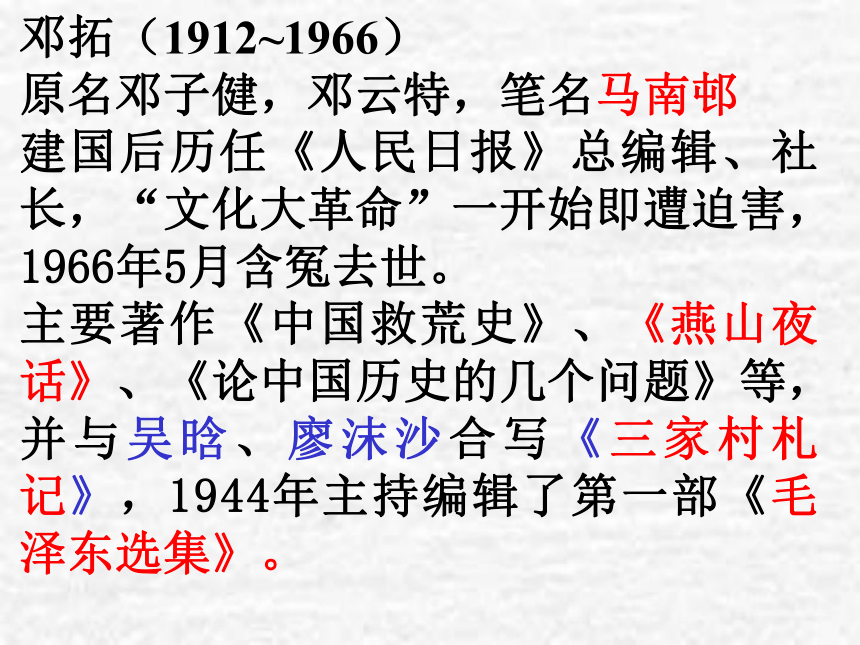

解 邓拓(1912~1966)

原名邓子健,邓云特,笔名马南邨

建国后历任《人民日报》总编辑、社长,“文化大革命”一开始即遭迫害,1966年5月含冤去世。

主要著作《中国救荒史》、《燕山夜话》、《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。 驳论文驳论可以鲜明地反驳一个错误观点,也可以是就别人论述的一个问题发表不同看法,或提出质疑,进行商榷整体阅读思考:1、对方的观点是什么?

2、作者是怎样反驳的?3、作者是怎样理解不求甚解的?整体感知,列出课文的结构提纲。第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

第五段:

第六段:

第七段:

第八段:

第九段:摆出要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不对的”从“不求甚解”的出处入手,说明人们曲解了“不求甚解”的意思。全面分析陶渊明的读书态度。指出“不求甚解”有两层含义。提倡虚心的“不求甚解”的读书态度。介绍古人就是以“不求甚解”的态度读书的。全面解释“不求甚解”。说明陆象山的语录的意思。强调读书要反复阅读本文的论证思路:

《不求甚解》竖靶子引出处

释新义 援例子 引语录 结上文 驳论举例论证道理论证对比论证“不求甚解”出处 出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。 1、正面阐释陶渊明的本义。2、通过具体事例来进一步强调不能求只记住这一些字句的“甚解”,要“活”读书,要理解“精神实质”。 作者是怎样把自己的观点讲透? 独立思考作者是怎样理解不求甚解的?

一是表示虚心,二是说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。陶渊明的读书观:不求甚解的两层含义:1、虚心,别骄傲自负2、不咬文嚼字,前后贯通怎样才能达到“活”读书,理解“精神实质”呢? 书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。 结论作者所选的事例有什么特点? 从态度上说明 从方法上说明 1、列宁批评普列汉诺夫 2、诸葛亮的读书方法 3、引陆家山的话 三处例证、引证,或外或中,或今或古,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。 进一步证明 总结 1、本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述方法,从而明辨是非,给人以深刻的启示。 2、文章见解独到,文笔简洁生动、说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。 疑难共探讨为什么不少人批评“不求甚解”的读书方法?

道家与儒家的世界观、人生观不同,读书方法也不同。儒家对待读书,讲究严谨、精细,道家对待读书,讲究意会,以陶渊明说得最为准确,这就成为儒家批评的目标。总结一下!正确的读书态度是什么?1、虚心2、读活3、多读4、勤读课堂反馈

1、“不求甚解”一语,出自 (朝代) 的《 》 。原意 ,

属褒义 。今多指

浅尝辄止 含贬义。本文通过对“不求甚解”一词的论述,提倡读书要 。

2、《谈读书》与《不求甚解》这两篇文章在内容上有相似之处,都是 ;

但在写法上是不同的,前者是 ,后者是 。晋陶渊明五柳先生传读书只求领会要旨,不死抠字眼儿学习或工作不认真,不求深入理解,多次反复,虚心领会谈论读书的立论驳论能力拓展:

十年寒窗,我们在馥郁的书香中一天天长大。在阅读中,我们有自己独特的经验,也有着自己独特的感悟。如果把它们用简练的文字记录下来,这也就成了读书名言。试一试,自拟一条读书名言。

拓 不

求

甚

解 邓拓(1912~1966)

原名邓子健,邓云特,笔名马南邨

建国后历任《人民日报》总编辑、社长,“文化大革命”一开始即遭迫害,1966年5月含冤去世。

主要著作《中国救荒史》、《燕山夜话》、《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。 驳论文驳论可以鲜明地反驳一个错误观点,也可以是就别人论述的一个问题发表不同看法,或提出质疑,进行商榷整体阅读思考:1、对方的观点是什么?

2、作者是怎样反驳的?3、作者是怎样理解不求甚解的?整体感知,列出课文的结构提纲。第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

第五段:

第六段:

第七段:

第八段:

第九段:摆出要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不对的”从“不求甚解”的出处入手,说明人们曲解了“不求甚解”的意思。全面分析陶渊明的读书态度。指出“不求甚解”有两层含义。提倡虚心的“不求甚解”的读书态度。介绍古人就是以“不求甚解”的态度读书的。全面解释“不求甚解”。说明陆象山的语录的意思。强调读书要反复阅读本文的论证思路:

《不求甚解》竖靶子引出处

释新义 援例子 引语录 结上文 驳论举例论证道理论证对比论证“不求甚解”出处 出自陶潜《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。 1、正面阐释陶渊明的本义。2、通过具体事例来进一步强调不能求只记住这一些字句的“甚解”,要“活”读书,要理解“精神实质”。 作者是怎样把自己的观点讲透? 独立思考作者是怎样理解不求甚解的?

一是表示虚心,二是说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。陶渊明的读书观:不求甚解的两层含义:1、虚心,别骄傲自负2、不咬文嚼字,前后贯通怎样才能达到“活”读书,理解“精神实质”呢? 书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。 结论作者所选的事例有什么特点? 从态度上说明 从方法上说明 1、列宁批评普列汉诺夫 2、诸葛亮的读书方法 3、引陆家山的话 三处例证、引证,或外或中,或今或古,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。 进一步证明 总结 1、本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述方法,从而明辨是非,给人以深刻的启示。 2、文章见解独到,文笔简洁生动、说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。 疑难共探讨为什么不少人批评“不求甚解”的读书方法?

道家与儒家的世界观、人生观不同,读书方法也不同。儒家对待读书,讲究严谨、精细,道家对待读书,讲究意会,以陶渊明说得最为准确,这就成为儒家批评的目标。总结一下!正确的读书态度是什么?1、虚心2、读活3、多读4、勤读课堂反馈

1、“不求甚解”一语,出自 (朝代) 的《 》 。原意 ,

属褒义 。今多指

浅尝辄止 含贬义。本文通过对“不求甚解”一词的论述,提倡读书要 。

2、《谈读书》与《不求甚解》这两篇文章在内容上有相似之处,都是 ;

但在写法上是不同的,前者是 ,后者是 。晋陶渊明五柳先生传读书只求领会要旨,不死抠字眼儿学习或工作不认真,不求深入理解,多次反复,虚心领会谈论读书的立论驳论能力拓展:

十年寒窗,我们在馥郁的书香中一天天长大。在阅读中,我们有自己独特的经验,也有着自己独特的感悟。如果把它们用简练的文字记录下来,这也就成了读书名言。试一试,自拟一条读书名言。

同课章节目录

- 第一单元 祖国在我心中

- 1 最后一课

- 2 五月卅一日急雨中

- 3 *我爱这土地

- 4 向中国人脱帽致敬

- 第二单元 人物春秋

- 5 夏衍的魅力

- 6 *钱钟书先生

- 7 忆冼星海

- 8 木兰诗

- 9 巢谷传

- 第三单元 慎思明辨

- 10 不求甚解

- 11 *对人类社会公理的敬畏

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13 卖柑者言

- 第四单元 散曲小唱

- 14 关汉卿曲二首

- 15 *天净沙·秋

- 16 天净沙·秋思

- 17 *水仙子·咏江南

- 18 *醉太平

- 第五单元 面对灾难

- 19 血染的丰碑

- 20 *保卫大坝

- 21 沉船之前

- 22 *俄罗斯性格

- 第六单元 生命的沉思

- 23 外婆的手纹

- 24 雁

- 25 *麻雀

- 26 *火光

- 第七单元 艺术长廊

- 27 晋祠

- 28 秦俑漫笔

- 29 达·芬奇《最后的晚餐》

- 30 莫扎特的单簧管,巴赫的双簧管

- 第八单元 动物的启示

- 31 黔之驴

- 32 *黠鼠赋

- 33 束氏蓄猫

- 34 狼