粤教版语文必修2 同步训练:第9课 议论散文两篇

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修2 同步训练:第9课 议论散文两篇 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 678.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第9课 议论散文两篇

学习重点 1.理解重要语句及词语的含意;正确把握作者的观点,体会作者阐述的生活哲理。2.体会象征手法的运用。

1.读准字音

(1)单音字

①琐碎(suǒ)

②譬如(pì)

③凭眺(tiào)

④驯服(xùn)

⑤寒暄(xuān)

⑥斟酌(zhēn)

⑦清风飒至(sà)

⑧奢侈(chǐ)

⑨眸子(móu)

⑩嘈杂(cáo)

揪心(jiū)

静谧(mì)

接踵(zhǒnɡ)

(2)多音字

①系

②畜

③秘

④症

2.辨形组词

(1)

(2)

(3)

(4)

3.理解词义

(1)光天化日:大家看得很清楚的地方。常用于干违法乱纪的事情的语境中。

(2)休戚相关:彼此间祸福互相关联。休戚,欢乐和忧愁,泛指有利的和不利的遭遇。

(3)不过尔尔:不过这样罢了。用来形容平平常常。有轻视的意味。

(4)接踵而来:后面的人的脚尖接着前面的人的脚跟,形容人或事物一个又一个接连不断。

(5)音容宛在:死者的声音和容貌仿佛还在耳边和眼前,多形容对死者的怀念。

4.选词填空

(1)享受·享用·享有

①泰山在古今中外________盛名。

②这次出差我________了贵宾的待遇。

③朋友来了,他拿出好酒供客人________。

答案 ①享有 ②享受 ③享用

解析 “享受”,物质上或精神上得到满足。“享用”,使用某种东西而得到物质上或精神上的满足。“享有”,在社会上取得(权利、声誉、威望等)。

(2)直捷·直接

①有话你就________说,不用拐弯抹角。

②在学校办公会上,王校长________表明了态度。

答案 ①直接 ②直捷

解析 “直捷”,同“直截”,多形容态度直截了当。“直接”,不经过中间事物发生关系的(跟“间接”相对)。

《窗》

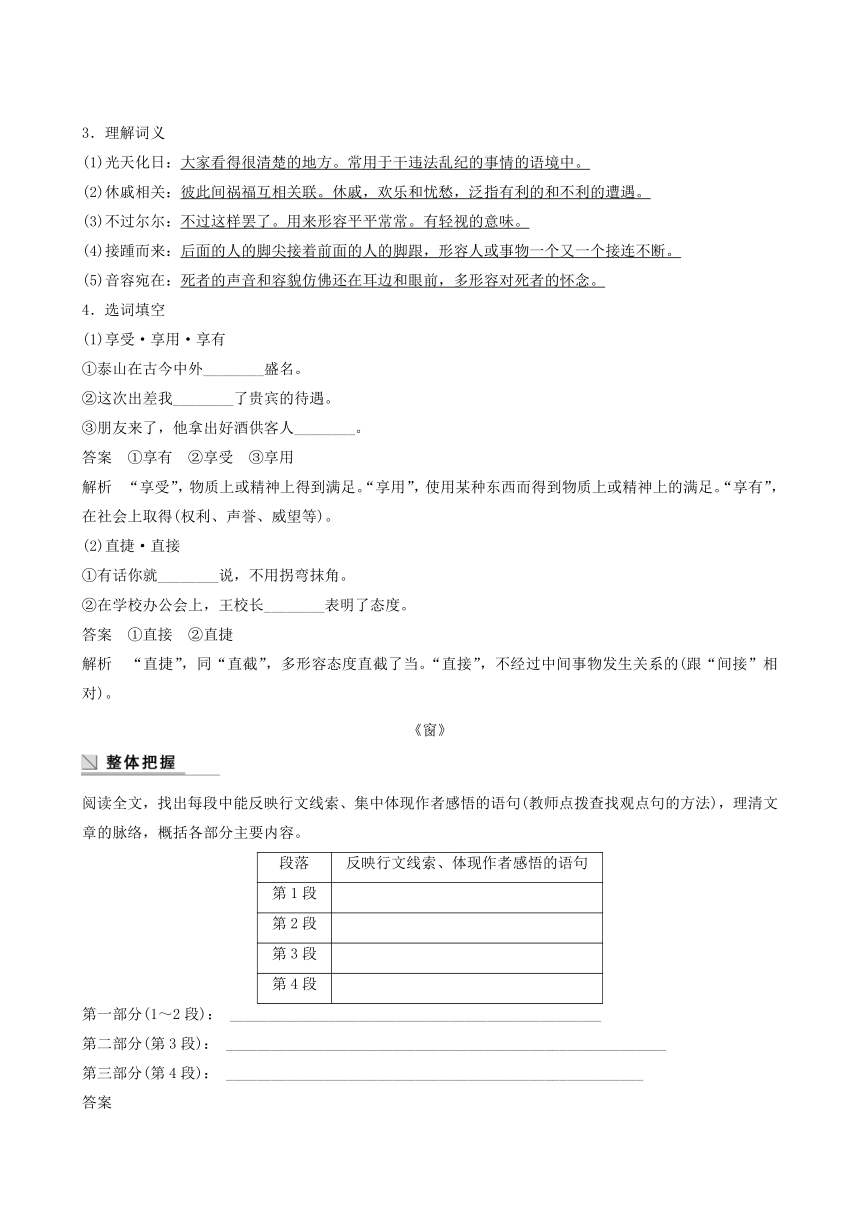

阅读全文,找出每段中能反映行文线索、集中体现作者感悟的语句(教师点拨查找观点句的方法),理清文章的脉络,概括各部分主要内容。

段落

反映行文线索、体现作者感悟的语句

第1段

第2段

第3段

第4段

第一部分(1~2段):

_________________________________________________

第二部分(第3段):

__________________________________________________________

第三部分(第4段):

_______________________________________________________

答案

段落

反映行文线索、体现作者感悟的语句

第1段

“又是春天,窗子可以常开了。”“春天是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。”

第2段

“门和窗有不同的意义。”“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”

第3段

“窗比门代表更高的人类进化阶段。”“门是住屋子者的需要,窗多少是一种奢侈。”

第4段

“窗可以算房屋的眼睛。”

第一部分(1~2段):引出门窗,介绍门和窗的不同意义。

第二部分(第3段):生存的需求——奢侈的需求?

第三部分(第4段):窗是房子的眼睛(房子是让人居住的,所以窗也就是人的眼睛)。

1.联系上下文,解释下列加点词语的含义。

(1)“同时,我们悟到,门和窗有不同的意义。”从第二自然段看,“不同的意义”指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”

(2)“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”句中的“追求”和“占领”有什么不同的深层含义?

答:________________________________________________________________________

答案 “追求”是相对“门”来说的,“门”可以走出去,人们可以根据自己的欲望,主动地去追寻春光;“占领”是相对“窗”来说的,“窗”可以打通大自然和人的隔膜,把风和阳光引进来,人们只要在屋子里就可以享受。

(3)“《晚歌》起句所谓:‘双瞳如小窗,佳景收历历。’同样地只说着一半。”句中的“一半”具体指什么?另“一半”又指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “一半”指窗和眼睛一样,都可以看见外界;“另一半”指窗也和眼睛一样,从外面可以看到里面。

2.“门是住屋子者的需要,窗多少是一种奢侈。”这句话和文章的主旨有什么关联?

答:________________________________________________________________________

答案 窗是一种更高的人类进化阶段,是人们的精神需要,是人驯服自然的结果,是人对自然的胜利。

3.文章的结尾这样写道:“关窗的作用等于闭眼。……镇天镇夜不关的。”这一段话包含了作者自己的看法和情感,富有哲理性,但表现得非常含蓄,你是如何理解的?

答:________________________________________________________________________

答案 略。

解析 大家可以结合自己的体验感受,言之成理即可。大致可从以下三方面理解:①既想开窗让心灵自由又怕外界纷扰的矛盾;②针砭时弊,不满现实中的逃避;③表达对人生精深的认识。

《窗》的第二段,作者着重阐述了门和窗的不同意义,说“窗子打通了大自然和人的隔膜”,“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受”,请探讨作者是如何组织材料论述这一观点的。

答:________________________________________________________________________

答案 作者先破后立,横向铺陈。先驳斥了把“有没有人进来出去”作为门和窗的根本分别;再举“赏春”一事说明窗有“赏春”功能而门没有;继而又引用陶渊明的诗句证明,从容主宰自己生活的“羲皇上人”确实可以通过窗户来获取享受;后面又引用缪塞的“妙语”和“学问的捷径”说明通过“窗”执行自己的意志的是真正的主人。在这里,作者广征博引,铺陈设譬,信手拈来,直指心灵。

《门》

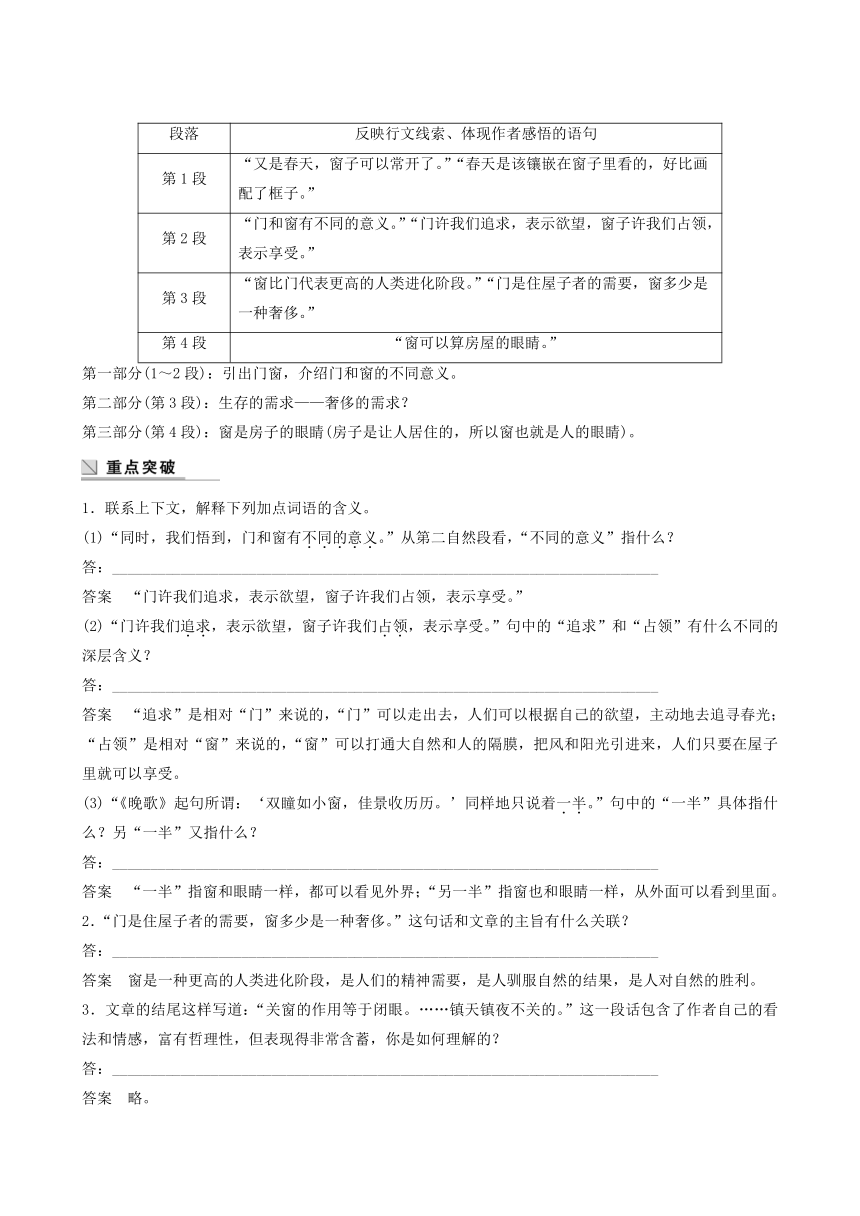

阅读课文,先画出每段中表明作者观点的句子,并找出最能体现本文主题的两句话。

答:________________________________________________________________________

答案 各段中表明作者观点的句子:

第1段:“开门和关门是人生中含意最深的动作。”

第2段:“没有人知道,当他打开一扇门时,有什么在等待着他,即使那是最熟悉的屋子。”

第3段:“当我再一次打开这扇门时,会发生什么事情呢?”

第4段:“门的意义就是把隐藏在它内部的事物加以掩盖,给心儿造成悬念。”

第5段:“开门的方式也是多种多样的。”

第6段:“门是隐秘、回避的象征。”

第7段:“开门是一个神秘的动作:它包容着某种未知的情趣,某种进入新的时刻的感知和人类烦琐仪式的一种新的形式。”“门的关闭要可怕得多,它是最终判决的表白。”“每一扇门的关闭就意味着一个结束。”

第8段:“开门和关门是严峻的生命流动的一部分。”

第9段:“一扇门的关闭是无可挽回的。”“门一关上,就永远关上了。”

最能体现本文主题的两句话是:

(1)“开门和关门是严峻的生命流动的一部分。”

(2)“一扇门的关闭是无可挽回的。”

1.联系上下文,解释下列加点词语的含义。

(1)“开门和关门是人生中的含意最深的动作。”根据课文,“开门”和“关门”在人生中的含意是什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “开门”是包容着某种未知的情趣,某种进入新的时刻的感知和人类烦琐仪式的一种新的形式;“关门”则意味着一个结束。

(2)“人不是在一起牧放的马群。”“牧放的马群”在句中表达的意思是什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “牧放的马群”是指受人管束,没有自由,只有群体,没有隐私。形象地说明了人有思想、有个性、需要独立生存的空间。

(3)“然而,门的关闭要可怕得多,它是最终判决的表白。”句中的“最终判决”和“表白”指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “最终判决”指最后的结果,“表白”指表现。

2.《门》作为一篇哲理性散文,大多采用象征和比喻的手法,语句含蓄,富有内涵。请从文中找出相应句子,并解释一下它们的含意。

答:________________________________________________________________________

答案 (示例)“人不是在一起牧放的马群”——人在关闭的门后“能使自己不受拘束”,“在关着的门后,头脑的工作最为有效”。这一切说明人与动物是有区别的,人有思想感情,有隐秘需求,有自己独立的天地。“一扇门的关闭是无可挽回的”——人生是由一个个重要阶段的开始和结束构成的,但就每一个阶段的结束——一扇门的关闭而言,要想让它在时间的长河中重现是不可能的,当一个过程终结后,就不可能再现。“开门和关门是严峻的生命流动的一部分”——联系上下文来看,前面是在谈“开门”和“关门”的含义,这段却是阐释人生正是由一次次的开门和关门构成的,也就是说人的生命是由一个个重要的阶段的开始和结束构成的。

3.《门》一文中,关于“门”的意义,作者说:“无论一个人在哪儿,只要他在一扇关着的门的后面,他就能使自己不受拘束”“在关着的门内,头脑的工作最为有效。”又说:“门的关闭要可怕得多”“在门的关闭中有着不同程度的悲伤”“一扇轻轻关上的门常常是生活中最具悲剧性的动作。”有人认为这些论述互相矛盾,你同意这种看法吗?

答:________________________________________________________________________

答案 略。

提示 对作者观点的解读是可以多角度的,不论支持哪一种观点,言之有理即可。

思考体会象征手法在《门》中的表达效果。

答:________________________________________________________________________

答案 《门》一文充分运用象征手法,使文章充满了哲理和含蓄之美。例如:门的隐秘性象征生命的位置和独立;关门,象征着生命过程的结束;开门,象征着生命过程的开始,希望的起飞;由开门到关门,象征着生命过程中一个重要阶段的走过。这样表达,使深刻的思想变得浅显易懂,使抽象的道理变得形象可感。同时,也使文章具有一种朦胧性和暗示性,意在言外,给读者留下联想、想象和思考的空间。象征是手段,哲理表达是目的,读者在从手段到目的的过程中,感受到文学之美。

一、积累运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

A.琐碎(suǒ)

接踵(zhǒnɡ)

仆役(pú)

单薄(báo)

B.斟酌(zhuó)

奢侈(chǐ)

煊赫(xuǎn)

家畜(chù)

C.静谧(mì)

鸟窠(kē)

嘈杂(cáo)

症结(zhènɡ)

D.譬如(pì)

飒至(sà)

眸子(móu)

秘鲁(Bì)

答案 D

解析 A项“薄”读bó。B项“煊”读xuān。C项“症”读zhēnɡ。

2.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.春天到了,风和日丽,人们结伴来到郊外,于光天化日之下尽情享受春日美景,乐而忘返。

B.人们与大自然休戚相关,呵护自然,关爱自然,珍惜我们赖以生存的家园,是地球人的共同责任。

C.五一期间,通往中华恐龙园的新区大道上人流如潮,接踵而至,形成一道假日旅游的亮丽风景线。

D.离家十几年漂泊在外,虽说生活还比较舒适,但乡亲们十里相送的情境仍音容宛在,时常撩起他的思乡之情。

答案 B

解析 A项“光天化日”指大家看得很清楚的地方,用于此处不合语境。B项“休戚相关”比喻彼此间祸福互相关联。C项“接踵而至”形容人或事物一个又一个接连不断,用于此处不合语境。D项“音容宛在”形容死者。此处属用错对象。

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.我们对于“比较文学”是个陌生的概念,读读钱钟书的《谈中国诗》或许能帮助你走出这片陌生的领地。

B.自从中央电视台“开心辞典”栏目打出招聘王小丫的“魅力搭档”的广告后,应聘者达到4000多人,其中还包括30位博士生也去一显身手。

C.在学校的德育工作中,我们要高度重视中华传统美德和儒家经典伦理的作用,并赋予它新的时代内涵。

D.在构建社会主义和谐文化的历史进程中,作为一种具有广泛传播效应的大众媒介,电影无疑起着至关重要的作用。

答案 D

解析 A项主客倒置,改为“对于我们来说,‘比较文学’是个陌生的概念”。B项句式杂糅,可以去掉“也去一显身手”。C项“中华传统美德”和“儒家经典伦理”是种属关系,不能并列。

4.填入下面横线处的句子,与下文衔接最恰当的一项是( )

________________。曹雪芹还没有来得及张扬就已辞世,其未完成的作品成了大作品;仙逝不久的钱钟书先生生前躲进小楼成一统,从不爱张扬,却取得了大成就,被公认为学界泰斗。乾隆皇帝最爱张扬,所到之处必御笔题字,“结集出版”的诗集比“李杜”的还厚,结果怎么样呢?世人自然明晓。

A.大人物、大名声不是张扬出来的,张扬出来的大人物不是真正的大人物

B.张扬出来的大人物不是真正的大人物,大人物、大名声不是张扬出来的

C.大作家、大作品不是张扬出来的,张扬出来的大作家不是真正的大作家

D.张扬出来的大作家,不是真正的大作家,大作家、大作品不是张扬出来的

答案 C

解析 从后面的语境来看,举曹雪芹、钱钟书的例子和乾隆对比,说明不爱张扬的却是真正的大作家,爱张扬的却不是真正的大作家。A、B项说“大人物、大名声”,而本题说的是“大作家”而非“大人物”,更没说“大名声”,可排除。从后面的语境看,前一部分谈“大作家、大作品”,最后的落脚点应落在“大作家”上,D项的落脚点落在“大作品”上,又可排除,故选C。

二、考点对练——依文本带考点,由考点明解法

链接考点——对作品进行个性化阅读和有创意的解读

[解析考点]

“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”要求考生立足自我,充分调动生活经验和知识积累,在主动积极的思维和情感活动中感悟、体验文本,独立思考,获得自己的见解并发表看法,提高想象能力、思辨能力和批判能力。该考点的题型主要有两种:

一是开放性。观点大多是建立在假设的基础之上的,思维的空间比较广阔。考生对问题的思考一般没有对错之分,只有水平高低之分。也就是说,这类题切入点比较多,答案多种多样,见仁见智。能否自圆其说,是判断答案质量的主要标准。

二是联系性。一个题目有时包括几个有关联的问点,一般由两个维度构成。或依文本向内发展,看考生是否具备透过文章把握深远主旨的能力;或依考生的阅读视界向外发展,看考生能否用自己的思维观照文本,借文本生发出自己的见解。

[答题路径]

(1)尊重文本,紧扣文本。“个性化阅读”“有创意的解读”不是随心所欲地进行探究,而是立足于文本。在准确地理解并把握文本的前提下,还需要调集与文本相关的文外知识。

(2)将现实生活理念融入其中。要凸显个性化体验,形成自己的观点;见解要有针对性和普遍性,能引发读者思考。

(3)规范答题,用语简明。行文结构应遵循“表明观点——分点列出依据并进行合理分析——总结观点”的思路。“分点列出依据并进行合理分析”可用“首先”“其次”“最后”等标明脉络。

即时对练

阅读课文选段,然后回答问题。

我常想,窗可以算房屋的眼睛。……窗子许里面人看出去,同时也许外面人看进来,所以在热闹地方住的人要用窗帘子,替他们私生活做个保障。晚上访人,只要看窗里有无灯光,就约略可以猜到主人在不在家,不必打开了门再问,好比不等人开口,从眼睛里看出他的心思。关窗的作用等于闭眼。天地间有许多景象是要闭了眼才看得见的,譬如梦。假使窗外的人声物态太嘈杂了,关了窗好让灵魂自由地去探胜,安静地默想。有时,关窗和闭眼也有连带关系,你觉得窗外的世界不过尔尔,并不能给予你什么满足,你想回到故乡,你要看见跟你分离的亲友,你只有睡觉,闭了眼向梦里寻去,于是你起来先关了窗。因为只是春天,还留着残冷,窗子也不能镇天镇夜不关的。

5.段中画线的句子包含了作者自己的看法和情感,但表达得非常含蓄,所以一直以来人们对这几句话有不同的理解。请谈谈你对这几句话有着怎样的看法?

答:________________________________________________________________________

答案 (观点一)我认为:作者通过对窗的描写,表达了一种既想开窗让心灵自由而又害怕外界的纷乱的矛盾心境。选文中写道“窗外的人声物态太嘈杂了,关了窗好让灵魂自由地去探胜”,这些句子写出了作者对喧嚣忙碌社会生活的厌倦,渴望能寻得一方宁静之地,让束缚紧绷的灵魂得以自由放松。

(观点二)我认为:作者面对现实社会中喧嚣嘈杂的时弊,指出只有在梦中才能寻求心灵上暂时的满足。因为梦是自由的、可以穿越时空的约束;是真实思想的流露,可以让缺失的灵魂在梦中得以弥补,可以让人的想法在梦中得以兑现。

三、阅读理解

阅读下面的文字,完成6~8题。

永远遥远的门

是不是岁月如此的沉重,注定我要成为一个步履维艰的浪者;是不是生命有着无法承受的厚重,才要远离熟悉的家门。

总想起离别好久的家门,总叫人黯然神伤。在这个身在异乡为异客的他乡,怎叫人不想起遥远的门呢。

也许思念太长了,街道太长了,夜也太长了,如千年的月光散了一地长,长长地洒在城市的每个角落,梦醒间,还以为是故乡门前窗台的霜。

月色下有一落叶飘舞,从树枝上飘落下来,这瞬间的漂泊落地,又随风而起,何时风尘落定才有你的安身之处呢。

记忆中的门是那木质斑驳中透着红漆的那扇。冬日的阳光洒了一地,在“吱呀”的一声中迎来满屋的光芒,那种阳光很舒服,暖洋洋的,伸一个懒腰最是惬意,“呵”一口热气,可以看到它在空气中散去,那感觉很好。

黄昏的时候一定要找到回家的门,不然奶奶会不厌其烦地在田间地头村里巷尾地喊着乳名,那儿时的愉悦和恐慌总在那“吱呀”声中温暖着整个细胞。走进梦里还有小狗卧守在门边给人一份安然。

年龄渐长,岁月依然保留着门的那份平和,看不出时光荏苒改变了它什么,依旧是那扇木质斑驳的门,还有门前那棵枣树,以及枣树旁边固执地成长为强者的梧桐,我曾亲手赐予它们生命,我好像预言了多年以后那份背道而驰的诀别,在很远的地方,我只想看到参天的树木耸立门前,看到树的叶绿叶黄,可以知道四季的变更,那门前的老人,她年如一日地远眺着,虽然她看不清很远的来路,但她知道固守能给她带来喜悦,在某个细雨飘洒的日子,会有流浪的人,溅了一身的泥水归来。

漂泊在门的远方,门离我遥遥几千里。本不愿漂泊,因为离不开那扇木质斑驳的门,当我看到门前的梧桐以一种强者的躯干俯瞰着下面时,它已不再是一棵树了,仿佛成了一个守护者。思索千遍,选择了千遍,煎熬了很久,在成长中学会了放弃,在放弃中学会了选择,在选择中又学会了坚强。

起程时故作沉着,把感性的泪化作坚强的背影留给日夜思念的人。早已看不见那扇门了,我才依恋地频频回首。好一扇门啊,如此走了很远,才让人想起门就是通往温暖的家的那个进出了无数次却不曾留意的“坎”。后来明白,门还是一个难进难出的情结。

房子换了坚固点的,门也换了铁制的。但记忆中总是那扇斑驳点点的木门,它一直存在着,每次回乡下,远远地看见那门,还有门前的树,以及树下的老人。原来走得再远也不过是在门前晃了一眼,离不开的还是那门。

从未嫌弃那红漆斑驳的木门,它虽没有铁制的门坚硬无比,但它那朴实的外表总给人一种安全和信任。出了门,说是远门,我敲开了更多的门。繁华的远方没有那扇木质的门,开门之后,听不到“吱呀”的声音——那如此纯粹如此让人沉醉如此让人温暖的声音。没有“吱呀”的声响,肯定也没有厚道的乡情和憨实的微笑了。

在异地有了一扇临时的门,那铁制的门很厚实坚硬,我很少带钥匙,可我不知道那门是要用钥匙才能为我开启的,总以为门听到我的脚步声会自动地打开,或轻掩着,等我轻轻一推就能开了。可很多次,我被门——准确地说是那临时的门——拒之门外,叫我好一番落寂和无助。门开着是一种期待,在家里门总是开着,那门只能从屋子里才能闩上的,微弱的灯光下,总有人为你守着门后的那份疲倦,有了熟悉脚步声,那门自然就“吱呀”开了,还有那小狗总在脚跟尾随好久才肯离去。

这双纳底的布鞋,走了好远的路,磨不破的是长长的思念,思念之中有了一种坚强的斗志。门前期盼的一双双眼睛,望穿了步履维艰的归期,望成了愁,两处的愁。

学着小孩掰起手指数起数来,数到小指,再数大拇指,归期竟还有如此之遥远。于是只能在梦里念起远处的门来,才又明白,那扇门是家,进了家必要开那扇门,门也就成了一个起点,最终还是终点。怎么不如此思念呢,哪怕你再坚强,错把泪水当汗水。

不能不思念啊,我虽把相思之情隐藏着很深,可我不小心一笑间竟把思念打湿,让这凌空的翅膀动弹不得。还是思念那扇门。

我知道门有多种,门有千万扇,我寻求好久,走了好远,可终究是离不开那扇门,那扇听到我脚步声便自然开启的门,我要的也就是那扇只为我打开和等待的门。

6.第四段中写“落叶飘舞”在表情达意上起了什么作用?

答:________________________________________________________________________

答案 用落叶象征自己——漂泊在外,动荡不定,不能回家,从侧面烘托了对“遥远的门”的思念。

7.根据文中内容回答问题。

(1)文中有一个贯穿全文的细节起了很好的作用,请你指出这个细节并简析其好处。

答:________________________________________________________________________

答案 这个细节是那遥远的门的“吱呀”一声响。好处:①串联材料,使零散的材料显得更紧凑;②更好地凝聚作者的情感,牵动读者的思绪;③在“静”中显出一点“动”来。

(2)作者为什么说自己现在城市的家的家门是“临时的门”?

答:________________________________________________________________________

答案 ①因为作者在外有一种漂泊感,缺少归宿感;②用来反衬对家乡的门的思念。

8.作者所怀念的“门”有哪些特点使作者不能忘怀?(答出两点即可)

答:________________________________________________________________________

答案 ①有那纯粹的、让人沉醉让人温暖的“吱呀”声。②具有让人随意、让人放松的“家”的感觉。③门边门后有以母亲为代表的亲人,充满了人间的亲情。(答出两点即可)

四、语言表达

9.仿照例句,以“打开关闭心灵的窗户”开头,续写后面的语段。(100字左右)

例句:打开关闭心灵的窗户,你便会拥有很多朋友。因为大家会觉得你很真诚,不会矫揉造作,你站在大家面前,大家一眼就会把你看透,知道你心里在想什么,或者说你是单纯的,没有任何坏心眼,这样你的人际关系绝对很广,不管走到哪,都会有真诚的朋友为你送上鲜花和掌声。

打开关闭心灵的窗户,

_______________________________________________________

答案 (示例一)你便会拥有很多的爱。因为爱就像阳光一样,只要有空隙便会洒落。只要你打开你那关闭已久的心灵窗户,友爱、亲情爱便一个一个争先恐后地往你的心里跳,让你小小的心因为有这些爱而变得温暖不已,因为爱是相互依存的。

(示例二)你便会拥有更多的童真。因为你的心总是纯洁干净的,所以你会喜欢一切美好的事物,心里不会有任何恶毒的想法;你不会觉得活着好累,因为你很自在,不会为一些不必要的事去紧皱眉头,你觉得每一天都好充实,好有意义。

10.阅读小故事《人生之门》,回答问题。

上帝把我领到几扇门前,说:“这里有一扇属于你的人生之门,你自己选一扇打开吧!”

我望了望那几扇门,其中有金碧辉煌的,上面镌刻着精致的图案;还有纯白银质打造的,一闪一闪,缭乱了我的眼睛;还有一扇是用很不起眼的木头做成的,是那么普通。

我思忖着,犹豫着:“到底我选哪一扇门呢?”

假如你就是故事中的“我”,你会打开哪一扇门呢?请说明理由。

答:________________________________________________________________________

答案 略。

解析 故事中有三个选择,“我”选择任何一扇门都可以,关键是要说明选择的理由。思想健康,言之有理即可。

学习重点 1.理解重要语句及词语的含意;正确把握作者的观点,体会作者阐述的生活哲理。2.体会象征手法的运用。

1.读准字音

(1)单音字

①琐碎(suǒ)

②譬如(pì)

③凭眺(tiào)

④驯服(xùn)

⑤寒暄(xuān)

⑥斟酌(zhēn)

⑦清风飒至(sà)

⑧奢侈(chǐ)

⑨眸子(móu)

⑩嘈杂(cáo)

揪心(jiū)

静谧(mì)

接踵(zhǒnɡ)

(2)多音字

①系

②畜

③秘

④症

2.辨形组词

(1)

(2)

(3)

(4)

3.理解词义

(1)光天化日:大家看得很清楚的地方。常用于干违法乱纪的事情的语境中。

(2)休戚相关:彼此间祸福互相关联。休戚,欢乐和忧愁,泛指有利的和不利的遭遇。

(3)不过尔尔:不过这样罢了。用来形容平平常常。有轻视的意味。

(4)接踵而来:后面的人的脚尖接着前面的人的脚跟,形容人或事物一个又一个接连不断。

(5)音容宛在:死者的声音和容貌仿佛还在耳边和眼前,多形容对死者的怀念。

4.选词填空

(1)享受·享用·享有

①泰山在古今中外________盛名。

②这次出差我________了贵宾的待遇。

③朋友来了,他拿出好酒供客人________。

答案 ①享有 ②享受 ③享用

解析 “享受”,物质上或精神上得到满足。“享用”,使用某种东西而得到物质上或精神上的满足。“享有”,在社会上取得(权利、声誉、威望等)。

(2)直捷·直接

①有话你就________说,不用拐弯抹角。

②在学校办公会上,王校长________表明了态度。

答案 ①直接 ②直捷

解析 “直捷”,同“直截”,多形容态度直截了当。“直接”,不经过中间事物发生关系的(跟“间接”相对)。

《窗》

阅读全文,找出每段中能反映行文线索、集中体现作者感悟的语句(教师点拨查找观点句的方法),理清文章的脉络,概括各部分主要内容。

段落

反映行文线索、体现作者感悟的语句

第1段

第2段

第3段

第4段

第一部分(1~2段):

_________________________________________________

第二部分(第3段):

__________________________________________________________

第三部分(第4段):

_______________________________________________________

答案

段落

反映行文线索、体现作者感悟的语句

第1段

“又是春天,窗子可以常开了。”“春天是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。”

第2段

“门和窗有不同的意义。”“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”

第3段

“窗比门代表更高的人类进化阶段。”“门是住屋子者的需要,窗多少是一种奢侈。”

第4段

“窗可以算房屋的眼睛。”

第一部分(1~2段):引出门窗,介绍门和窗的不同意义。

第二部分(第3段):生存的需求——奢侈的需求?

第三部分(第4段):窗是房子的眼睛(房子是让人居住的,所以窗也就是人的眼睛)。

1.联系上下文,解释下列加点词语的含义。

(1)“同时,我们悟到,门和窗有不同的意义。”从第二自然段看,“不同的意义”指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”

(2)“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受。”句中的“追求”和“占领”有什么不同的深层含义?

答:________________________________________________________________________

答案 “追求”是相对“门”来说的,“门”可以走出去,人们可以根据自己的欲望,主动地去追寻春光;“占领”是相对“窗”来说的,“窗”可以打通大自然和人的隔膜,把风和阳光引进来,人们只要在屋子里就可以享受。

(3)“《晚歌》起句所谓:‘双瞳如小窗,佳景收历历。’同样地只说着一半。”句中的“一半”具体指什么?另“一半”又指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “一半”指窗和眼睛一样,都可以看见外界;“另一半”指窗也和眼睛一样,从外面可以看到里面。

2.“门是住屋子者的需要,窗多少是一种奢侈。”这句话和文章的主旨有什么关联?

答:________________________________________________________________________

答案 窗是一种更高的人类进化阶段,是人们的精神需要,是人驯服自然的结果,是人对自然的胜利。

3.文章的结尾这样写道:“关窗的作用等于闭眼。……镇天镇夜不关的。”这一段话包含了作者自己的看法和情感,富有哲理性,但表现得非常含蓄,你是如何理解的?

答:________________________________________________________________________

答案 略。

解析 大家可以结合自己的体验感受,言之成理即可。大致可从以下三方面理解:①既想开窗让心灵自由又怕外界纷扰的矛盾;②针砭时弊,不满现实中的逃避;③表达对人生精深的认识。

《窗》的第二段,作者着重阐述了门和窗的不同意义,说“窗子打通了大自然和人的隔膜”,“门许我们追求,表示欲望,窗子许我们占领,表示享受”,请探讨作者是如何组织材料论述这一观点的。

答:________________________________________________________________________

答案 作者先破后立,横向铺陈。先驳斥了把“有没有人进来出去”作为门和窗的根本分别;再举“赏春”一事说明窗有“赏春”功能而门没有;继而又引用陶渊明的诗句证明,从容主宰自己生活的“羲皇上人”确实可以通过窗户来获取享受;后面又引用缪塞的“妙语”和“学问的捷径”说明通过“窗”执行自己的意志的是真正的主人。在这里,作者广征博引,铺陈设譬,信手拈来,直指心灵。

《门》

阅读课文,先画出每段中表明作者观点的句子,并找出最能体现本文主题的两句话。

答:________________________________________________________________________

答案 各段中表明作者观点的句子:

第1段:“开门和关门是人生中含意最深的动作。”

第2段:“没有人知道,当他打开一扇门时,有什么在等待着他,即使那是最熟悉的屋子。”

第3段:“当我再一次打开这扇门时,会发生什么事情呢?”

第4段:“门的意义就是把隐藏在它内部的事物加以掩盖,给心儿造成悬念。”

第5段:“开门的方式也是多种多样的。”

第6段:“门是隐秘、回避的象征。”

第7段:“开门是一个神秘的动作:它包容着某种未知的情趣,某种进入新的时刻的感知和人类烦琐仪式的一种新的形式。”“门的关闭要可怕得多,它是最终判决的表白。”“每一扇门的关闭就意味着一个结束。”

第8段:“开门和关门是严峻的生命流动的一部分。”

第9段:“一扇门的关闭是无可挽回的。”“门一关上,就永远关上了。”

最能体现本文主题的两句话是:

(1)“开门和关门是严峻的生命流动的一部分。”

(2)“一扇门的关闭是无可挽回的。”

1.联系上下文,解释下列加点词语的含义。

(1)“开门和关门是人生中的含意最深的动作。”根据课文,“开门”和“关门”在人生中的含意是什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “开门”是包容着某种未知的情趣,某种进入新的时刻的感知和人类烦琐仪式的一种新的形式;“关门”则意味着一个结束。

(2)“人不是在一起牧放的马群。”“牧放的马群”在句中表达的意思是什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “牧放的马群”是指受人管束,没有自由,只有群体,没有隐私。形象地说明了人有思想、有个性、需要独立生存的空间。

(3)“然而,门的关闭要可怕得多,它是最终判决的表白。”句中的“最终判决”和“表白”指什么?

答:________________________________________________________________________

答案 “最终判决”指最后的结果,“表白”指表现。

2.《门》作为一篇哲理性散文,大多采用象征和比喻的手法,语句含蓄,富有内涵。请从文中找出相应句子,并解释一下它们的含意。

答:________________________________________________________________________

答案 (示例)“人不是在一起牧放的马群”——人在关闭的门后“能使自己不受拘束”,“在关着的门后,头脑的工作最为有效”。这一切说明人与动物是有区别的,人有思想感情,有隐秘需求,有自己独立的天地。“一扇门的关闭是无可挽回的”——人生是由一个个重要阶段的开始和结束构成的,但就每一个阶段的结束——一扇门的关闭而言,要想让它在时间的长河中重现是不可能的,当一个过程终结后,就不可能再现。“开门和关门是严峻的生命流动的一部分”——联系上下文来看,前面是在谈“开门”和“关门”的含义,这段却是阐释人生正是由一次次的开门和关门构成的,也就是说人的生命是由一个个重要的阶段的开始和结束构成的。

3.《门》一文中,关于“门”的意义,作者说:“无论一个人在哪儿,只要他在一扇关着的门的后面,他就能使自己不受拘束”“在关着的门内,头脑的工作最为有效。”又说:“门的关闭要可怕得多”“在门的关闭中有着不同程度的悲伤”“一扇轻轻关上的门常常是生活中最具悲剧性的动作。”有人认为这些论述互相矛盾,你同意这种看法吗?

答:________________________________________________________________________

答案 略。

提示 对作者观点的解读是可以多角度的,不论支持哪一种观点,言之有理即可。

思考体会象征手法在《门》中的表达效果。

答:________________________________________________________________________

答案 《门》一文充分运用象征手法,使文章充满了哲理和含蓄之美。例如:门的隐秘性象征生命的位置和独立;关门,象征着生命过程的结束;开门,象征着生命过程的开始,希望的起飞;由开门到关门,象征着生命过程中一个重要阶段的走过。这样表达,使深刻的思想变得浅显易懂,使抽象的道理变得形象可感。同时,也使文章具有一种朦胧性和暗示性,意在言外,给读者留下联想、想象和思考的空间。象征是手段,哲理表达是目的,读者在从手段到目的的过程中,感受到文学之美。

一、积累运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

A.琐碎(suǒ)

接踵(zhǒnɡ)

仆役(pú)

单薄(báo)

B.斟酌(zhuó)

奢侈(chǐ)

煊赫(xuǎn)

家畜(chù)

C.静谧(mì)

鸟窠(kē)

嘈杂(cáo)

症结(zhènɡ)

D.譬如(pì)

飒至(sà)

眸子(móu)

秘鲁(Bì)

答案 D

解析 A项“薄”读bó。B项“煊”读xuān。C项“症”读zhēnɡ。

2.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.春天到了,风和日丽,人们结伴来到郊外,于光天化日之下尽情享受春日美景,乐而忘返。

B.人们与大自然休戚相关,呵护自然,关爱自然,珍惜我们赖以生存的家园,是地球人的共同责任。

C.五一期间,通往中华恐龙园的新区大道上人流如潮,接踵而至,形成一道假日旅游的亮丽风景线。

D.离家十几年漂泊在外,虽说生活还比较舒适,但乡亲们十里相送的情境仍音容宛在,时常撩起他的思乡之情。

答案 B

解析 A项“光天化日”指大家看得很清楚的地方,用于此处不合语境。B项“休戚相关”比喻彼此间祸福互相关联。C项“接踵而至”形容人或事物一个又一个接连不断,用于此处不合语境。D项“音容宛在”形容死者。此处属用错对象。

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.我们对于“比较文学”是个陌生的概念,读读钱钟书的《谈中国诗》或许能帮助你走出这片陌生的领地。

B.自从中央电视台“开心辞典”栏目打出招聘王小丫的“魅力搭档”的广告后,应聘者达到4000多人,其中还包括30位博士生也去一显身手。

C.在学校的德育工作中,我们要高度重视中华传统美德和儒家经典伦理的作用,并赋予它新的时代内涵。

D.在构建社会主义和谐文化的历史进程中,作为一种具有广泛传播效应的大众媒介,电影无疑起着至关重要的作用。

答案 D

解析 A项主客倒置,改为“对于我们来说,‘比较文学’是个陌生的概念”。B项句式杂糅,可以去掉“也去一显身手”。C项“中华传统美德”和“儒家经典伦理”是种属关系,不能并列。

4.填入下面横线处的句子,与下文衔接最恰当的一项是( )

________________。曹雪芹还没有来得及张扬就已辞世,其未完成的作品成了大作品;仙逝不久的钱钟书先生生前躲进小楼成一统,从不爱张扬,却取得了大成就,被公认为学界泰斗。乾隆皇帝最爱张扬,所到之处必御笔题字,“结集出版”的诗集比“李杜”的还厚,结果怎么样呢?世人自然明晓。

A.大人物、大名声不是张扬出来的,张扬出来的大人物不是真正的大人物

B.张扬出来的大人物不是真正的大人物,大人物、大名声不是张扬出来的

C.大作家、大作品不是张扬出来的,张扬出来的大作家不是真正的大作家

D.张扬出来的大作家,不是真正的大作家,大作家、大作品不是张扬出来的

答案 C

解析 从后面的语境来看,举曹雪芹、钱钟书的例子和乾隆对比,说明不爱张扬的却是真正的大作家,爱张扬的却不是真正的大作家。A、B项说“大人物、大名声”,而本题说的是“大作家”而非“大人物”,更没说“大名声”,可排除。从后面的语境看,前一部分谈“大作家、大作品”,最后的落脚点应落在“大作家”上,D项的落脚点落在“大作品”上,又可排除,故选C。

二、考点对练——依文本带考点,由考点明解法

链接考点——对作品进行个性化阅读和有创意的解读

[解析考点]

“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”要求考生立足自我,充分调动生活经验和知识积累,在主动积极的思维和情感活动中感悟、体验文本,独立思考,获得自己的见解并发表看法,提高想象能力、思辨能力和批判能力。该考点的题型主要有两种:

一是开放性。观点大多是建立在假设的基础之上的,思维的空间比较广阔。考生对问题的思考一般没有对错之分,只有水平高低之分。也就是说,这类题切入点比较多,答案多种多样,见仁见智。能否自圆其说,是判断答案质量的主要标准。

二是联系性。一个题目有时包括几个有关联的问点,一般由两个维度构成。或依文本向内发展,看考生是否具备透过文章把握深远主旨的能力;或依考生的阅读视界向外发展,看考生能否用自己的思维观照文本,借文本生发出自己的见解。

[答题路径]

(1)尊重文本,紧扣文本。“个性化阅读”“有创意的解读”不是随心所欲地进行探究,而是立足于文本。在准确地理解并把握文本的前提下,还需要调集与文本相关的文外知识。

(2)将现实生活理念融入其中。要凸显个性化体验,形成自己的观点;见解要有针对性和普遍性,能引发读者思考。

(3)规范答题,用语简明。行文结构应遵循“表明观点——分点列出依据并进行合理分析——总结观点”的思路。“分点列出依据并进行合理分析”可用“首先”“其次”“最后”等标明脉络。

即时对练

阅读课文选段,然后回答问题。

我常想,窗可以算房屋的眼睛。……窗子许里面人看出去,同时也许外面人看进来,所以在热闹地方住的人要用窗帘子,替他们私生活做个保障。晚上访人,只要看窗里有无灯光,就约略可以猜到主人在不在家,不必打开了门再问,好比不等人开口,从眼睛里看出他的心思。关窗的作用等于闭眼。天地间有许多景象是要闭了眼才看得见的,譬如梦。假使窗外的人声物态太嘈杂了,关了窗好让灵魂自由地去探胜,安静地默想。有时,关窗和闭眼也有连带关系,你觉得窗外的世界不过尔尔,并不能给予你什么满足,你想回到故乡,你要看见跟你分离的亲友,你只有睡觉,闭了眼向梦里寻去,于是你起来先关了窗。因为只是春天,还留着残冷,窗子也不能镇天镇夜不关的。

5.段中画线的句子包含了作者自己的看法和情感,但表达得非常含蓄,所以一直以来人们对这几句话有不同的理解。请谈谈你对这几句话有着怎样的看法?

答:________________________________________________________________________

答案 (观点一)我认为:作者通过对窗的描写,表达了一种既想开窗让心灵自由而又害怕外界的纷乱的矛盾心境。选文中写道“窗外的人声物态太嘈杂了,关了窗好让灵魂自由地去探胜”,这些句子写出了作者对喧嚣忙碌社会生活的厌倦,渴望能寻得一方宁静之地,让束缚紧绷的灵魂得以自由放松。

(观点二)我认为:作者面对现实社会中喧嚣嘈杂的时弊,指出只有在梦中才能寻求心灵上暂时的满足。因为梦是自由的、可以穿越时空的约束;是真实思想的流露,可以让缺失的灵魂在梦中得以弥补,可以让人的想法在梦中得以兑现。

三、阅读理解

阅读下面的文字,完成6~8题。

永远遥远的门

是不是岁月如此的沉重,注定我要成为一个步履维艰的浪者;是不是生命有着无法承受的厚重,才要远离熟悉的家门。

总想起离别好久的家门,总叫人黯然神伤。在这个身在异乡为异客的他乡,怎叫人不想起遥远的门呢。

也许思念太长了,街道太长了,夜也太长了,如千年的月光散了一地长,长长地洒在城市的每个角落,梦醒间,还以为是故乡门前窗台的霜。

月色下有一落叶飘舞,从树枝上飘落下来,这瞬间的漂泊落地,又随风而起,何时风尘落定才有你的安身之处呢。

记忆中的门是那木质斑驳中透着红漆的那扇。冬日的阳光洒了一地,在“吱呀”的一声中迎来满屋的光芒,那种阳光很舒服,暖洋洋的,伸一个懒腰最是惬意,“呵”一口热气,可以看到它在空气中散去,那感觉很好。

黄昏的时候一定要找到回家的门,不然奶奶会不厌其烦地在田间地头村里巷尾地喊着乳名,那儿时的愉悦和恐慌总在那“吱呀”声中温暖着整个细胞。走进梦里还有小狗卧守在门边给人一份安然。

年龄渐长,岁月依然保留着门的那份平和,看不出时光荏苒改变了它什么,依旧是那扇木质斑驳的门,还有门前那棵枣树,以及枣树旁边固执地成长为强者的梧桐,我曾亲手赐予它们生命,我好像预言了多年以后那份背道而驰的诀别,在很远的地方,我只想看到参天的树木耸立门前,看到树的叶绿叶黄,可以知道四季的变更,那门前的老人,她年如一日地远眺着,虽然她看不清很远的来路,但她知道固守能给她带来喜悦,在某个细雨飘洒的日子,会有流浪的人,溅了一身的泥水归来。

漂泊在门的远方,门离我遥遥几千里。本不愿漂泊,因为离不开那扇木质斑驳的门,当我看到门前的梧桐以一种强者的躯干俯瞰着下面时,它已不再是一棵树了,仿佛成了一个守护者。思索千遍,选择了千遍,煎熬了很久,在成长中学会了放弃,在放弃中学会了选择,在选择中又学会了坚强。

起程时故作沉着,把感性的泪化作坚强的背影留给日夜思念的人。早已看不见那扇门了,我才依恋地频频回首。好一扇门啊,如此走了很远,才让人想起门就是通往温暖的家的那个进出了无数次却不曾留意的“坎”。后来明白,门还是一个难进难出的情结。

房子换了坚固点的,门也换了铁制的。但记忆中总是那扇斑驳点点的木门,它一直存在着,每次回乡下,远远地看见那门,还有门前的树,以及树下的老人。原来走得再远也不过是在门前晃了一眼,离不开的还是那门。

从未嫌弃那红漆斑驳的木门,它虽没有铁制的门坚硬无比,但它那朴实的外表总给人一种安全和信任。出了门,说是远门,我敲开了更多的门。繁华的远方没有那扇木质的门,开门之后,听不到“吱呀”的声音——那如此纯粹如此让人沉醉如此让人温暖的声音。没有“吱呀”的声响,肯定也没有厚道的乡情和憨实的微笑了。

在异地有了一扇临时的门,那铁制的门很厚实坚硬,我很少带钥匙,可我不知道那门是要用钥匙才能为我开启的,总以为门听到我的脚步声会自动地打开,或轻掩着,等我轻轻一推就能开了。可很多次,我被门——准确地说是那临时的门——拒之门外,叫我好一番落寂和无助。门开着是一种期待,在家里门总是开着,那门只能从屋子里才能闩上的,微弱的灯光下,总有人为你守着门后的那份疲倦,有了熟悉脚步声,那门自然就“吱呀”开了,还有那小狗总在脚跟尾随好久才肯离去。

这双纳底的布鞋,走了好远的路,磨不破的是长长的思念,思念之中有了一种坚强的斗志。门前期盼的一双双眼睛,望穿了步履维艰的归期,望成了愁,两处的愁。

学着小孩掰起手指数起数来,数到小指,再数大拇指,归期竟还有如此之遥远。于是只能在梦里念起远处的门来,才又明白,那扇门是家,进了家必要开那扇门,门也就成了一个起点,最终还是终点。怎么不如此思念呢,哪怕你再坚强,错把泪水当汗水。

不能不思念啊,我虽把相思之情隐藏着很深,可我不小心一笑间竟把思念打湿,让这凌空的翅膀动弹不得。还是思念那扇门。

我知道门有多种,门有千万扇,我寻求好久,走了好远,可终究是离不开那扇门,那扇听到我脚步声便自然开启的门,我要的也就是那扇只为我打开和等待的门。

6.第四段中写“落叶飘舞”在表情达意上起了什么作用?

答:________________________________________________________________________

答案 用落叶象征自己——漂泊在外,动荡不定,不能回家,从侧面烘托了对“遥远的门”的思念。

7.根据文中内容回答问题。

(1)文中有一个贯穿全文的细节起了很好的作用,请你指出这个细节并简析其好处。

答:________________________________________________________________________

答案 这个细节是那遥远的门的“吱呀”一声响。好处:①串联材料,使零散的材料显得更紧凑;②更好地凝聚作者的情感,牵动读者的思绪;③在“静”中显出一点“动”来。

(2)作者为什么说自己现在城市的家的家门是“临时的门”?

答:________________________________________________________________________

答案 ①因为作者在外有一种漂泊感,缺少归宿感;②用来反衬对家乡的门的思念。

8.作者所怀念的“门”有哪些特点使作者不能忘怀?(答出两点即可)

答:________________________________________________________________________

答案 ①有那纯粹的、让人沉醉让人温暖的“吱呀”声。②具有让人随意、让人放松的“家”的感觉。③门边门后有以母亲为代表的亲人,充满了人间的亲情。(答出两点即可)

四、语言表达

9.仿照例句,以“打开关闭心灵的窗户”开头,续写后面的语段。(100字左右)

例句:打开关闭心灵的窗户,你便会拥有很多朋友。因为大家会觉得你很真诚,不会矫揉造作,你站在大家面前,大家一眼就会把你看透,知道你心里在想什么,或者说你是单纯的,没有任何坏心眼,这样你的人际关系绝对很广,不管走到哪,都会有真诚的朋友为你送上鲜花和掌声。

打开关闭心灵的窗户,

_______________________________________________________

答案 (示例一)你便会拥有很多的爱。因为爱就像阳光一样,只要有空隙便会洒落。只要你打开你那关闭已久的心灵窗户,友爱、亲情爱便一个一个争先恐后地往你的心里跳,让你小小的心因为有这些爱而变得温暖不已,因为爱是相互依存的。

(示例二)你便会拥有更多的童真。因为你的心总是纯洁干净的,所以你会喜欢一切美好的事物,心里不会有任何恶毒的想法;你不会觉得活着好累,因为你很自在,不会为一些不必要的事去紧皱眉头,你觉得每一天都好充实,好有意义。

10.阅读小故事《人生之门》,回答问题。

上帝把我领到几扇门前,说:“这里有一扇属于你的人生之门,你自己选一扇打开吧!”

我望了望那几扇门,其中有金碧辉煌的,上面镌刻着精致的图案;还有纯白银质打造的,一闪一闪,缭乱了我的眼睛;还有一扇是用很不起眼的木头做成的,是那么普通。

我思忖着,犹豫着:“到底我选哪一扇门呢?”

假如你就是故事中的“我”,你会打开哪一扇门呢?请说明理由。

答:________________________________________________________________________

答案 略。

解析 故事中有三个选择,“我”选择任何一扇门都可以,关键是要说明选择的理由。思想健康,言之有理即可。