粤教版语文必修1第1单元 认识自我 过关检测

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修1第1单元 认识自我 过关检测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-30 13:51:51 | ||

图片预览

文档简介

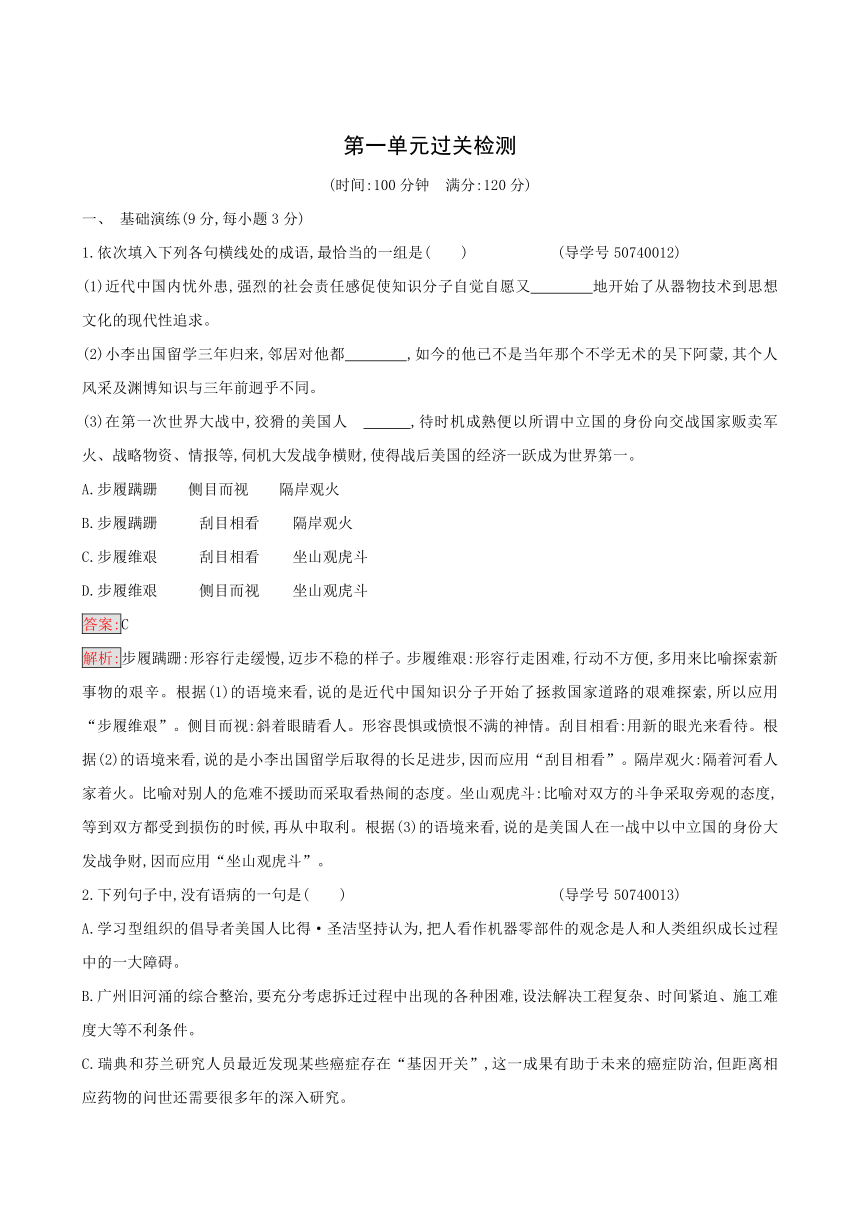

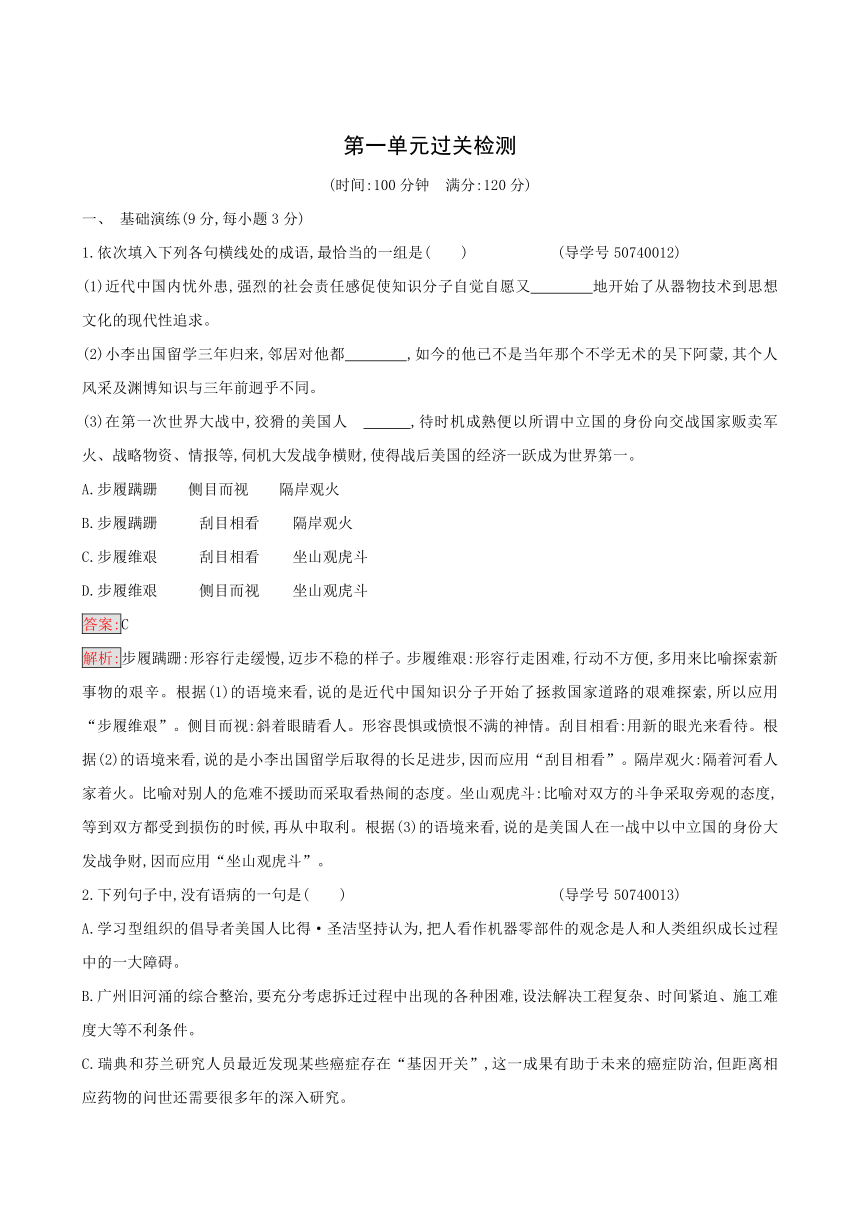

第一单元过关检测

(时间:100分钟 满分:120分)

一、

基础演练(9分,每小题3分)

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是( )

(导学号50740012)

(1)近代中国内忧外患,强烈的社会责任感促使知识分子自觉自愿又 地开始了从器物技术到思想文化的现代性追求。

(2)小李出国留学三年归来,邻居对他都 ,如今的他已不是当年那个不学无术的吴下阿蒙,其个人风采及渊博知识与三年前迥乎不同。

(3)在第一次世界大战中,狡猾的美国人 ,待时机成熟便以所谓中立国的身份向交战国家贩卖军火、战略物资、情报等,伺机大发战争横财,使得战后美国的经济一跃成为世界第一。

A.步履蹒跚 侧目而视 隔岸观火

B.步履蹒跚

刮目相看

隔岸观火

C.步履维艰

刮目相看

坐山观虎斗

D.步履维艰

侧目而视

坐山观虎斗

答案:C

解析:步履蹒跚:形容行走缓慢,迈步不稳的样子。步履维艰:形容行走困难,行动不方便,多用来比喻探索新事物的艰辛。根据(1)的语境来看,说的是近代中国知识分子开始了拯救国家道路的艰难探索,所以应用“步履维艰”。侧目而视:斜着眼睛看人。形容畏惧或愤恨不满的神情。刮目相看:用新的眼光来看待。根据(2)的语境来看,说的是小李出国留学后取得的长足进步,因而应用“刮目相看”。隔岸观火:隔着河看人家着火。比喻对别人的危难不援助而采取看热闹的态度。坐山观虎斗:比喻对双方的斗争采取旁观的态度,等到双方都受到损伤的时候,再从中取利。根据(3)的语境来看,说的是美国人在一战中以中立国的身份大发战争财,因而应用“坐山观虎斗”。

2.下列句子中,没有语病的一句是( )

(导学号50740013)

A.学习型组织的倡导者美国人比得·圣洁坚持认为,把人看作机器零部件的观念是人和人类组织成长过程中的一大障碍。

B.广州旧河涌的综合整治,要充分考虑拆迁过程中出现的各种困难,设法解决工程复杂、时间紧迫、施工难度大等不利条件。

C.瑞典和芬兰研究人员最近发现某些癌症存在“基因开关”,这一成果有助于未来的癌症防治,但距离相应药物的问世还需要很多年的深入研究。

D.近三十年来,中国社会的快速发展,以及中国和国际交流的扩大,西方媒体从敌视到重视,从误读到重读,逐渐改变了对华的片面报道。

答案:A

解析:B项,“解决……不利条件”搭配不当。应为“解决……困难”。C项,句式杂糅。“距离……的问世还需要很多年”和“相应药物的问世还需要很多年的深入研究”杂糅在一起。D项,成分残缺。应在“中国社会”之前加“随着”,或在“西方媒体”之前加“使”。

3.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是

( )

古代中国城市,无论是都城还是州县所在地,与乡村的经济联系,主要是单向性的, ,广大乡村则在男耕女织的自然经济轨范内生存。国与野、都与鄙、城与乡之间,政治上是前者对后者的压迫与控制,经济上则是后者对前者财富和劳力的供应。这使中国古代城市不仅是政治性的,而且是消费性的,城市手工业基本是为官府服务的官手工业。

A.即城市从乡村征收贡赋、调集劳役,一般却较少向乡村提供产品

B.即城市一般较少向乡村提供产品,而从乡村征收贡赋、调集劳役

C.即乡村向城市缴纳贡赋、提供劳役,一般却较少从城市获得产品

D.即乡村一般较少从城市获得产品,而向城市缴纳贡赋、提供劳役

答案:A

解析:根据陈述一致原则,可排除C、D两项;再从文段可知,主要讲的是城市从乡村获得,而不是向乡村提供,由此排除B项。

二、诗歌鉴赏(9分)

4.阅读下面两首诗,然后回答问题。

(导学号50740014)

秋夜独坐(节选)

[唐]王维

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

夜 深

[宋]周弼

虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。请具体说明。(4分)

参考答案:王诗写的是“秋夜”,写了山中果落、灯前虫鸣的景象;周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。王诗描写的是动景,周诗描写的是静景。

解析:王诗和周诗都是三、四句写“夜景”,这里分析“夜景”的不同,应从内容和手法两个角度入手。

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。试简要分析。(5分)

参考答案:王诗写的是悲哀孤独的心境。一、二句写诗人独坐的孤寂和岁月流逝的悲凉;三、四句写草木零落昆虫哀鸣,更添悲哀。周诗写的是宁静安适的心境。一、二句写诗人独坐灯下苦读,不觉夜深;三、四句用“不知”室外景色的变化衬托了诗人夜读时的投入和专注。

解析:“心境”的分析,要抓住诗句中的关键字词(或“诗眼”),王诗抓住第一句中的“悲”,周诗抓住“不闻”“不知”等。

三、阅读理解(40分)

(一)阅读下面的文字,完成第5~8题。(20分)(导学号50740015)

张謇是一方风水

卞毓方

①阳光从头顶白花花、明晃晃地喷洒下来,仿佛蓝天无穷无尽的诉说。它沐浴着、抚慰着大地全部敏感的神经。有一刹那,它刺痛了我的瞳孔。因为你不得不仰起头,眯了眼,打量矗立于大道中央的这位状元——张謇的铜塑。紫褐色的身姿挺拔在两米多高的大理石座上,那起点就攒足了气势。太阳的光芒聚焦在他的圆颅、方肩,飞弹出一派银色的光辉。张謇一手拄了文明棍,一手插在大氅的口袋里,气定神闲,蔼然远视——如果乡人不说,我会当他是孙中山,反正他们生活的背景相近,衣着、神态也差不多。

②我在张謇的铜塑前沉思,想要离开却挪不了步——你无法从他的目光中逃遁。他唤醒了我关于“根”的一连串记忆,以及帮我重新扫描知识阶层在新一轮世纪之交的多元光谱。

③张謇是光绪二十年的状元。大魁天下不久,就遇上了“唤起中国四千年之大梦”的甲午血战,他的脑袋,应该是既空虚又清醒。

④苦读了三十多个寒暑,足下终于踏了青云,这一天实在来之不易。就好像披星戴月、胼手胝足、精疲力竭地爬上华山峰巅,回望来路,禁不住眼花欲坠。全国有多少怀笔如刀的士子啊,而状元只有一人!一将功成万骨枯,一士成功也是万骨朽啊!

⑤但张謇本人却不这么想。皇帝亲点的翰林院修撰,拢共才对付了三个来月,拍拍身子就想走人。说什么“謇天与野性,本无宦情”!说什么“愿成一分一毫有用之事,不愿居八命九命可耻之官”!不想当官你还拼命考它干吗 莫不是验证了一种既得心理:世人面对欲望中的高峰,未攀之前,常常是心向往之,寤寐求之;及至登高凌绝,待最初的惊喜消退,便会觉得实际的乐趣也不过尔尔

⑥都不是。这是一个躁动于主体意识迅速觉醒的时代精英,我相信他一定是听到了历史车轮越来越快的铿锵撞击声。那钢与铁的交奏,总叫他坐卧不安。有朝一日,人类如果发明一种“望时镜”,那么,我们就会看张翰林如何皱眉蹙额,绕着狭小的天井徘徊,一会儿走到一株老态龙钟、筋骨毕露的国槐前,拿拳狠命擂它的干,用双手使劲撼它的根,一会儿又仰起脸,透过枯黄稀疏的叶片,怅望灰蒙蒙、虚幻幻的苍天……

⑦张謇很快就溜回了南通老家。冲出京城浮华虚誉的包围,立刻就感到外面的世界广阔而精彩。在他的老家,他建成了包括农、工、商、运输、银行,兼及教育的宏大体系。创立大生纱厂,组建垦牧公司,兴办师范学校和中小学堂,总归一句话,就是要“实业救国”“教育救国”。张謇坦言:以上作为“不敢惊天动地,但求经天纬地”;不敢指望它立竿见影,疗救古国千年沉疴,但求“播种九幽之下,策效百岁之遥”。

⑧与他同时代的人相比,张謇确实有思想。张謇拿他的思想在通州乃至苏北大地搅出了一派新局面,在历代文曲星的方阵间树起一面旗帜。他让从唐太宗起就精心策划的、让天下读书人尽入彀中的“金钟罩”,有了明显的豁口。他让一个僵化了的状元躯壳,有了异质的活泼泼的生命。

⑨吾生也晚,张謇等不及我眼底的流云,我也抓不着他飘然远去的衣袂。然而,毕竟有缘。把张謇引入我的视野的,是我那位乡村知识分子的祖父。祖父来到我的故乡,是因张謇的召唤而来的。他从没见过这位张状元,但见到了状元的实绩。大批世居长江北岸的海门人,被集体招募到这片百年荒滩,大规模地种植棉花。生命的热流就在这片处女地上激起了缤纷的浪花。射阳县20世纪80年代以来,屡屡亮相在国内各大报刊的新闻版面,不光是因为它拥有天然妙绝的丹顶鹤饲养基地,也不光是因为射阳河上新开张的龙舟闹猛,而是由于它的棉花产量,多次雄踞全国榜首——这也是一种状元,并且不折不扣是张謇张状元的遗泽。张謇没能看到这一天,但也预料到了。他曾满怀希冀地自期:“天之生人也,与草木无异。若留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐……”张謇是一簇春苗。张謇是一蓬火焰。张謇是一方风水。他的精神,注定是要在我家乡生根发芽、巍巍壮观的了。

⑩真正造福人类的事业应比生命更长,它的辉煌不是毕露在创始者的生前,而是隐藏在他的身后。他只能依稀把握到它的开端并且竭尽全力地做。张謇,你这从翰林院出逃的叛逆!站在长江口观沧海,是胆怯,还是激动 也许两者都有,但激动,欢呼,却为永恒。

(选自卞毓方散文集《千山独行》,有删改)

5.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的两项是( )(4分)

A.文章以“张謇是一方风水”为题,表现了张謇在家乡的深远影响和对家乡后人的激励,表达了作者对张謇的敬佩、赞美之情。

B.作者在家乡把张謇铜像误认为是孙中山,是因为张謇与孙中山不仅生活背景相近,而且衣着、神态也相似,这只是一种形似的联想。

C.作者面对张謇铜像“无法从他的目光中逃遁”,是因为那目光唤醒了他关于“根”的记忆,并促使他在世纪之交对“知识阶层”作重新扫描。

D.“真正造福人类的事业应比生命更长。”这句话的意思是人的生命是短暂的,只有在人生中竭尽全力地创造,才能延长人的生命,才能实现生命的价值。

E.文章融记叙、描写、议论于一体,语言优雅,议论精到,文中多处使用的排比、比喻、拟人等修辞手法更增添了文章的美感。

答案:BD

解析:B项,二者不只是形似,更有精神品格的相通。D项,意在强调人应留下真正造福人类的长效事业。

6.全文可分为哪几个层次 请概括各层次大意。(5分)

参考答案:全文分三个层次:第①~②段:由描述张謇铜像引出下文关于张謇的沉思和事迹介绍。第③~⑧段:叙写张謇弃官返乡,实业救国的事迹。第⑨~⑩段:评述张謇对后世的影响,表达作者对张謇的赞美之情。

解析:要理清文章的层次必须先通览全文,把握文章的思路和表达的顺序,再分析文章各段之间的区别和联系,把联系紧密、意思接近的段划在一起,然后概括其层意。本文开头两段引出下文,中间记叙人物事迹,最后两段对人物进行评论。

7.文章第⑥段对张謇的细节描写在文中有何作用 请简要分析。(5分)

参考答案:作者对人物形象进行了合理的想象(或以虚写实),刻画出一位心忧天下、情系苍生的知识分子形象,为下文写张謇抛弃状元浮誉,回家乡走上实业救国道路的人生选择,做合理的铺垫,使形象更为可感可信。

解析:第⑥段中通过写张謇“徘徊”“擂它的干”“仰起脸”“怅望”等刻画他的忧国忧民、苦闷惆怅,正因这样,他才回家乡走上实业救国道路。

8.作者说“与他同时代的人相比,张謇确实有思想”。请结合原文,简要归纳张謇的“有思想”表现在哪些方面。(6分)

参考答案:(1)张謇超越了一般封建时代读书人通过科举谋生的狭窄人生道路,摆脱了科举功名的僵化束缚。

(2)张謇走的实业救国、教育救国的新路,前所未有,超越时代。

(3)张謇有着在当时较为独特的人生观,他把对事业的追求作为实现生命永恒价值的体现。

解析:要答好此题必须准确把握文章的思想内容,在此基础上分析比较作为封建时代的知识分子张謇与同时代的人的不同之处,这些不同之处就是其独特思想的表现,分条概括就可答出其“有思想”的具体表现。

(二)(2015·陕西西安八校第三次联考)阅读下面的文字,完成第9~12题。(20分)(导学号50740016)

一个韩国人的敦煌梦

一沙一世界,一叶一菩提。

在敦煌流沙的广漠之中,也有一粒沙,八年面壁,在莫高窟众佛千年冗长的温柔目光中,一笔一画地摹拓着心中的世界,一个唯有菩萨端坐,有飞天歌舞,有自然与生命万世轮回的世界。这粒沙名叫煌沙,敦煌之沙。

“煌沙”这个意蕴深长的名字属于一位韩国画家——徐勇。徐勇是第一个在中国获得敦煌学博士学位的外国人。而他在敦煌学术上的成就源于他在上百个石窟里的8年苦修。

2007年2月9日下午,刚刚结束论文答辩的徐勇喝了点酒。土黄色的上衣,绛红色的丝巾,时尚的黑框眼镜,衬着绯红的面颊,加上说到激动时舞动的双手,属于艺术家的不羁气质彰显无疑。

这样一个不羁的人在8年前却被敦煌“俘虏”。

那一年,韩国人徐勇已在中国的中央美术学院壁画系硕士毕业。读硕士时,也已在中国美术的最高殿堂——中国美术馆办过了两次个人展览,赞誉声一片。但徐勇的心却无来由地发虚。

签证还有3个月,离校回国之前,徐勇独自去了敦煌。并不是所有的故事都是一见钟情,在他第一次看到敦煌时,只是觉得“比画册好而已”。这一次,当苦闷的徐勇再次走进莫高窟,如雷轰顶,顿时彻悟,徐勇说:“不回国了。”

1998年,兰州大学敦煌学博士学位授权点建立,韩国画家徐勇第一批考入学习。“当年招这个学生我们也是战战兢兢。从绘画角度研究敦煌学是我们的一个尝试。”兰州大学敦煌学研究所所长、徐勇的导师郑炳林招了这个外国画家当学生。

在中央美院学习的时候,徐勇只学了4个月的中文,但这不妨碍他画画。要读个敦煌学博士,就没那么简单了。“除了画画,还要听课,还要看书。看韩文,看汉文。”徐勇指着自己的脑袋说,“我的白头发多了很多。”

对徐勇而言,这些困难都不是问题。“关键是敦煌,敦煌的菩萨喜不喜欢我。”在曾经迷惘过的徐勇看来,敦煌的壁画太美了,“经过1500年,那些壁画已经是自然的一部分。”自然是徐勇对敦煌的最高评价。

对着莫高窟临摹,一画就是一天,在他眼里,“那些壁画整幅看,好看,一个小局部也好看”。“我跟那些画像有交流。”临到一根线描到一个色,他会对着墙壁自言自语:“你为什么要这样画呢 非常非常好,你看你看,天才画的。”

临摹了一段时间后,徐勇开始思索,“壁画是可以临摹的,但画家徐勇呢 在哪里 ”他觉得临摹是为了应用,怎么将临摹的心得用到自己的作品中 爱思考的徐勇很快创作出有自己影子的作品。这些作品先后在北京、韩国展出,反响热烈。

2007年2月9日,在徐勇的博士论文答辩现场,专家一致认为,他用汉语所作的论文《敦煌壁画材料研究》将敦煌壁画绘制技法同敦煌壁画材料相结合,从美术史的角度进行学术探讨,这是前人没有涉猎过的角度、领域,切入点新颖,对敦煌石窟艺术研究有着重要贡献。

八年厮守,终于有了一个圆满结局。在许多人看来,一个韩国人在沙漠里一待就是八年,不能想象。徐勇却认为,那是再享受不过的一段时光了,“吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画”。

在韩国,研究敦煌学的人不多,且多侧重于文学方面。徐勇说有人比他研究得好,但在韩国,徐勇等于敦煌,因为没有人能在敦煌待那么久。

徐勇每次回韩国,都能成为明星。报纸、电视、电台,报道的标题就是“徐勇回来了!”在韩国,徐勇的身份是大学教授,教授徐勇在韩国很忙,办展览、开讲座、当嘉宾,场合不同,所说主题却只有“敦煌、敦煌、敦煌”。

在徐勇的影响下,敦煌的知名度提高了。很多韩国人对敦煌产生了兴趣,他们的旅游目的地多了中国甘肃。对于未来的日子,徐勇心里有数:“做桥梁是我的责任,让两国在敦煌学方面好好交流。以前我是学生,现在我是老师,可以做更多的事情。”

对于未来的日子,徐勇早有打算:“韩国的假期很长,有三四个月。一放假,我就带着学生来敦煌,喝啤酒吃烤肉,吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画。”

9.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(4分)

A.徐勇,这个韩国人,曾在敦煌的上百个石窟里苦修8年,而成为第一个以自己敦煌学术上的成就享誉中外的外国人。

B.敦煌莫高窟有强大的魅力,徐勇心甘情愿成为它的俘虏。徐勇对敦煌不是“一见钟情”,而是相处日久慢慢培养出“感情”。

C.兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林招了徐勇这个外国画家当学生,内心也是战战兢兢的,因为从绘画角度研究敦煌学还只是一个尝试。

D.徐勇开始对着莫高窟临摹,用这种方式与画像交流。后来徐勇不满足于只是临摹,他将临摹的心得用到自己的作品中,创作出有自己影子的作品。

E.本文按时间顺序组织材料,以平实的笔触叙述了一个外国人与敦煌结缘的故事,很有感染力。

答案:CD

解析:A项,“成为第一个以自己敦煌学术上的成就享誉中外的外国人”,明显有误;B项,“而是相处日久慢慢培养出‘感情’”不够准确,原文中有“这一次,当苦闷的徐勇再次走进莫高窟,如雷轰顶,顿时彻悟”这样的表述;E项,“按时间顺序组织材料”错误,文中有插叙。

10.本文讲述“一个韩国人的敦煌梦”,这个敦煌梦有哪些内容 请简要概括。(5分)

参考答案:绘画方面,徐勇苦心临摹敦煌壁画,并且运用于自己的绘画创作;研究方面,徐勇从绘画角度研究敦煌学,并有所成——他将敦煌壁画绘制技法同敦煌壁画材料相结合,从美术史的角度进行学术探讨;文化交流方面,徐勇是中韩两国敦煌学交流的桥梁,在徐勇的影响下,敦煌的知名度提高了。

解析:①审题目——明确信息筛选的原则“一个韩国人的敦煌梦”;②审文本——找到相关的答题区间,要有适当的概括与分析;③注意答案的简明、准确。

11.文中两次说到徐勇“吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画”,有什么样的作用 请结合文本作简要分析。(5分)

参考答案:第一次是说徐勇在敦煌8年的生活状态,第二次是说他假期的状态;这两处都表现了徐勇生活的单纯美好,以及绘画在他生活中的重要性;这两处相呼应,也说明敦煌给徐勇的生活打下了深深的烙印。

解析:此题考查文段的作用。①审题目——明确考查的语段和要求;②审语段——细品语段的内容;③审关系——本段文字在全文中的位置,与上下段落的内在联系(内容上、结构上、表现的主旨上)。

12.一个韩国人,却愿意做敦煌里的“一粒沙”,并“面壁”8年,这粒“沙”还让自己的本国民众了解、热爱敦煌。能成常人所不能之事的徐勇有哪些优秀品质 又给你怎样的启示 请结合文本谈谈你的看法。(6分)

参考答案:潜心专注——在敦煌一待就是8年,不断临摹,使得技艺精进,艺术境界提升。善于思考,勇于创新——徐勇在中国中央美术学院壁画系读硕士时,已在中国美术馆办过了两次个人展览,并赢得赞誉,但徐勇并不满足,又远赴敦煌,从绘画角度研究敦煌学。热爱艺术(自己的事业)——徐勇的生活主要内容就是绘画,而且他很享受这种生活。有责任感——徐勇不仅在自己的艺术领域很有建树,并愿意负起中韩敦煌学方面桥梁的责任。

解析:①审题目的明示——了解探究的角度是“能成常人所不能之事的徐勇有哪些优秀品质”;②审题目的暗示——作者写此文的意图,徐勇的优秀品质“给你怎样的启示”。

四、语言运用(12分,每小题6分)

13.(2015·课标全国高考Ⅱ)下面是联合国发行的“联合我们的力量”邮票中的主体图形,请写出构图要素,并说明图形寓意,要求语意简明,句子通顺,不超过85字。

(导学号50740017)

答案示例:图形由橄榄枝和多面旗帜组成,这些旗帜又巧妙地构成一只飞翔的鸽子。旗帜代表不同国家,鸽子代表和平,飞鸽衔着橄榄枝,强化了和平寓意,整个图形表示各国应齐心协力、维护和平。

解析:要明确图像中的构成要素,然后看它们被赋予的意义;要把图像与标题联系起来,“联合”“力量”与图像中的“鸽子”(和平)、组成鸽子的“旗子”(联合)和鸽子口中的橄榄枝都要联系起来考虑。

14.广州某中学举行以“弘扬中华传统文化节”为主题的现场书法比赛,请你为该活动写一段宣传语。要求:①主题鲜明;②语言生动得体;③60字左右。

答案示例:书法的世界,飞扬的墨迹,弘扬的是民族传统,培育的是民族精神;不要犹豫,来参与吧,即席挥毫,一同展示艺术不朽的魅力,一同激发文化强大的生命力!

五、写作训练(50分)

15.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

据报载,郑州已将全市街头巷尾的421个报刊亭全部拆除,该市成了国内目前唯一没有报刊亭的省会级城市。

对此,有人说:报刊亭占道经营,不利于城市管理,应该拆除。

也有人说:经营报刊亭的都是一些年龄较大、文化层次较低的人,现在报刊亭没了,叫他们如何生活

还有人说:拆除报刊亭后,当地报刊零售市场呈现急遽萎缩的势头,对城市文化生态造成了极大的破坏。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

写作指导本题兼具现实性及思辨性,引导学生对当下复杂的社会进行多元思考,能有效地区分学生的写作能力及思维水平。本次作文题材料所包含的内容及含意分别为:

(1)材料的内容

①郑州拆除全市的报刊亭;②拆除报刊亭,有利于城市管理;③拆除了报刊亭,原来的经营者生活难以为继;④拆除了报刊亭,破坏了城市的文化生态。

(2)材料的含意

①拆除报刊亭,是否恰当;②报刊亭的存在是否影响了城市的管理;③报刊亭存在的现实需要;④要给弱势群体生存的空间;⑤个人利益和城市发展的冲突;⑥报刊亭与城市文化的关系。

【立意参考】

根据材料的内容及含意,可立意为:

①报刊亭占道经营,影响了市容市貌,不利于城市的管理;②拆除报刊亭,有利于城市管理;③报刊亭的存在和城市管理之间并不冲突;④多点理解与关怀,少点粗暴与冷漠;⑤不能因个人的私利而影响了城市发展的步伐;⑥报刊亭是城市文化的一部分;⑦城市需要报刊亭的存在,生活需要文化的滋养;⑧一个无法容纳小小报刊亭的城市,必然无法走向发展的明天;⑨城市不仅需要高楼大厦,也需要小小的报刊亭;⑩给文化以生存的空间;拆的是报刊亭,毁的是文化。

(时间:100分钟 满分:120分)

一、

基础演练(9分,每小题3分)

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是( )

(导学号50740012)

(1)近代中国内忧外患,强烈的社会责任感促使知识分子自觉自愿又 地开始了从器物技术到思想文化的现代性追求。

(2)小李出国留学三年归来,邻居对他都 ,如今的他已不是当年那个不学无术的吴下阿蒙,其个人风采及渊博知识与三年前迥乎不同。

(3)在第一次世界大战中,狡猾的美国人 ,待时机成熟便以所谓中立国的身份向交战国家贩卖军火、战略物资、情报等,伺机大发战争横财,使得战后美国的经济一跃成为世界第一。

A.步履蹒跚 侧目而视 隔岸观火

B.步履蹒跚

刮目相看

隔岸观火

C.步履维艰

刮目相看

坐山观虎斗

D.步履维艰

侧目而视

坐山观虎斗

答案:C

解析:步履蹒跚:形容行走缓慢,迈步不稳的样子。步履维艰:形容行走困难,行动不方便,多用来比喻探索新事物的艰辛。根据(1)的语境来看,说的是近代中国知识分子开始了拯救国家道路的艰难探索,所以应用“步履维艰”。侧目而视:斜着眼睛看人。形容畏惧或愤恨不满的神情。刮目相看:用新的眼光来看待。根据(2)的语境来看,说的是小李出国留学后取得的长足进步,因而应用“刮目相看”。隔岸观火:隔着河看人家着火。比喻对别人的危难不援助而采取看热闹的态度。坐山观虎斗:比喻对双方的斗争采取旁观的态度,等到双方都受到损伤的时候,再从中取利。根据(3)的语境来看,说的是美国人在一战中以中立国的身份大发战争财,因而应用“坐山观虎斗”。

2.下列句子中,没有语病的一句是( )

(导学号50740013)

A.学习型组织的倡导者美国人比得·圣洁坚持认为,把人看作机器零部件的观念是人和人类组织成长过程中的一大障碍。

B.广州旧河涌的综合整治,要充分考虑拆迁过程中出现的各种困难,设法解决工程复杂、时间紧迫、施工难度大等不利条件。

C.瑞典和芬兰研究人员最近发现某些癌症存在“基因开关”,这一成果有助于未来的癌症防治,但距离相应药物的问世还需要很多年的深入研究。

D.近三十年来,中国社会的快速发展,以及中国和国际交流的扩大,西方媒体从敌视到重视,从误读到重读,逐渐改变了对华的片面报道。

答案:A

解析:B项,“解决……不利条件”搭配不当。应为“解决……困难”。C项,句式杂糅。“距离……的问世还需要很多年”和“相应药物的问世还需要很多年的深入研究”杂糅在一起。D项,成分残缺。应在“中国社会”之前加“随着”,或在“西方媒体”之前加“使”。

3.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是

( )

古代中国城市,无论是都城还是州县所在地,与乡村的经济联系,主要是单向性的, ,广大乡村则在男耕女织的自然经济轨范内生存。国与野、都与鄙、城与乡之间,政治上是前者对后者的压迫与控制,经济上则是后者对前者财富和劳力的供应。这使中国古代城市不仅是政治性的,而且是消费性的,城市手工业基本是为官府服务的官手工业。

A.即城市从乡村征收贡赋、调集劳役,一般却较少向乡村提供产品

B.即城市一般较少向乡村提供产品,而从乡村征收贡赋、调集劳役

C.即乡村向城市缴纳贡赋、提供劳役,一般却较少从城市获得产品

D.即乡村一般较少从城市获得产品,而向城市缴纳贡赋、提供劳役

答案:A

解析:根据陈述一致原则,可排除C、D两项;再从文段可知,主要讲的是城市从乡村获得,而不是向乡村提供,由此排除B项。

二、诗歌鉴赏(9分)

4.阅读下面两首诗,然后回答问题。

(导学号50740014)

秋夜独坐(节选)

[唐]王维

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

夜 深

[宋]周弼

虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。请具体说明。(4分)

参考答案:王诗写的是“秋夜”,写了山中果落、灯前虫鸣的景象;周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。王诗描写的是动景,周诗描写的是静景。

解析:王诗和周诗都是三、四句写“夜景”,这里分析“夜景”的不同,应从内容和手法两个角度入手。

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。试简要分析。(5分)

参考答案:王诗写的是悲哀孤独的心境。一、二句写诗人独坐的孤寂和岁月流逝的悲凉;三、四句写草木零落昆虫哀鸣,更添悲哀。周诗写的是宁静安适的心境。一、二句写诗人独坐灯下苦读,不觉夜深;三、四句用“不知”室外景色的变化衬托了诗人夜读时的投入和专注。

解析:“心境”的分析,要抓住诗句中的关键字词(或“诗眼”),王诗抓住第一句中的“悲”,周诗抓住“不闻”“不知”等。

三、阅读理解(40分)

(一)阅读下面的文字,完成第5~8题。(20分)(导学号50740015)

张謇是一方风水

卞毓方

①阳光从头顶白花花、明晃晃地喷洒下来,仿佛蓝天无穷无尽的诉说。它沐浴着、抚慰着大地全部敏感的神经。有一刹那,它刺痛了我的瞳孔。因为你不得不仰起头,眯了眼,打量矗立于大道中央的这位状元——张謇的铜塑。紫褐色的身姿挺拔在两米多高的大理石座上,那起点就攒足了气势。太阳的光芒聚焦在他的圆颅、方肩,飞弹出一派银色的光辉。张謇一手拄了文明棍,一手插在大氅的口袋里,气定神闲,蔼然远视——如果乡人不说,我会当他是孙中山,反正他们生活的背景相近,衣着、神态也差不多。

②我在张謇的铜塑前沉思,想要离开却挪不了步——你无法从他的目光中逃遁。他唤醒了我关于“根”的一连串记忆,以及帮我重新扫描知识阶层在新一轮世纪之交的多元光谱。

③张謇是光绪二十年的状元。大魁天下不久,就遇上了“唤起中国四千年之大梦”的甲午血战,他的脑袋,应该是既空虚又清醒。

④苦读了三十多个寒暑,足下终于踏了青云,这一天实在来之不易。就好像披星戴月、胼手胝足、精疲力竭地爬上华山峰巅,回望来路,禁不住眼花欲坠。全国有多少怀笔如刀的士子啊,而状元只有一人!一将功成万骨枯,一士成功也是万骨朽啊!

⑤但张謇本人却不这么想。皇帝亲点的翰林院修撰,拢共才对付了三个来月,拍拍身子就想走人。说什么“謇天与野性,本无宦情”!说什么“愿成一分一毫有用之事,不愿居八命九命可耻之官”!不想当官你还拼命考它干吗 莫不是验证了一种既得心理:世人面对欲望中的高峰,未攀之前,常常是心向往之,寤寐求之;及至登高凌绝,待最初的惊喜消退,便会觉得实际的乐趣也不过尔尔

⑥都不是。这是一个躁动于主体意识迅速觉醒的时代精英,我相信他一定是听到了历史车轮越来越快的铿锵撞击声。那钢与铁的交奏,总叫他坐卧不安。有朝一日,人类如果发明一种“望时镜”,那么,我们就会看张翰林如何皱眉蹙额,绕着狭小的天井徘徊,一会儿走到一株老态龙钟、筋骨毕露的国槐前,拿拳狠命擂它的干,用双手使劲撼它的根,一会儿又仰起脸,透过枯黄稀疏的叶片,怅望灰蒙蒙、虚幻幻的苍天……

⑦张謇很快就溜回了南通老家。冲出京城浮华虚誉的包围,立刻就感到外面的世界广阔而精彩。在他的老家,他建成了包括农、工、商、运输、银行,兼及教育的宏大体系。创立大生纱厂,组建垦牧公司,兴办师范学校和中小学堂,总归一句话,就是要“实业救国”“教育救国”。张謇坦言:以上作为“不敢惊天动地,但求经天纬地”;不敢指望它立竿见影,疗救古国千年沉疴,但求“播种九幽之下,策效百岁之遥”。

⑧与他同时代的人相比,张謇确实有思想。张謇拿他的思想在通州乃至苏北大地搅出了一派新局面,在历代文曲星的方阵间树起一面旗帜。他让从唐太宗起就精心策划的、让天下读书人尽入彀中的“金钟罩”,有了明显的豁口。他让一个僵化了的状元躯壳,有了异质的活泼泼的生命。

⑨吾生也晚,张謇等不及我眼底的流云,我也抓不着他飘然远去的衣袂。然而,毕竟有缘。把张謇引入我的视野的,是我那位乡村知识分子的祖父。祖父来到我的故乡,是因张謇的召唤而来的。他从没见过这位张状元,但见到了状元的实绩。大批世居长江北岸的海门人,被集体招募到这片百年荒滩,大规模地种植棉花。生命的热流就在这片处女地上激起了缤纷的浪花。射阳县20世纪80年代以来,屡屡亮相在国内各大报刊的新闻版面,不光是因为它拥有天然妙绝的丹顶鹤饲养基地,也不光是因为射阳河上新开张的龙舟闹猛,而是由于它的棉花产量,多次雄踞全国榜首——这也是一种状元,并且不折不扣是张謇张状元的遗泽。张謇没能看到这一天,但也预料到了。他曾满怀希冀地自期:“天之生人也,与草木无异。若留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐……”张謇是一簇春苗。张謇是一蓬火焰。张謇是一方风水。他的精神,注定是要在我家乡生根发芽、巍巍壮观的了。

⑩真正造福人类的事业应比生命更长,它的辉煌不是毕露在创始者的生前,而是隐藏在他的身后。他只能依稀把握到它的开端并且竭尽全力地做。张謇,你这从翰林院出逃的叛逆!站在长江口观沧海,是胆怯,还是激动 也许两者都有,但激动,欢呼,却为永恒。

(选自卞毓方散文集《千山独行》,有删改)

5.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的两项是( )(4分)

A.文章以“张謇是一方风水”为题,表现了张謇在家乡的深远影响和对家乡后人的激励,表达了作者对张謇的敬佩、赞美之情。

B.作者在家乡把张謇铜像误认为是孙中山,是因为张謇与孙中山不仅生活背景相近,而且衣着、神态也相似,这只是一种形似的联想。

C.作者面对张謇铜像“无法从他的目光中逃遁”,是因为那目光唤醒了他关于“根”的记忆,并促使他在世纪之交对“知识阶层”作重新扫描。

D.“真正造福人类的事业应比生命更长。”这句话的意思是人的生命是短暂的,只有在人生中竭尽全力地创造,才能延长人的生命,才能实现生命的价值。

E.文章融记叙、描写、议论于一体,语言优雅,议论精到,文中多处使用的排比、比喻、拟人等修辞手法更增添了文章的美感。

答案:BD

解析:B项,二者不只是形似,更有精神品格的相通。D项,意在强调人应留下真正造福人类的长效事业。

6.全文可分为哪几个层次 请概括各层次大意。(5分)

参考答案:全文分三个层次:第①~②段:由描述张謇铜像引出下文关于张謇的沉思和事迹介绍。第③~⑧段:叙写张謇弃官返乡,实业救国的事迹。第⑨~⑩段:评述张謇对后世的影响,表达作者对张謇的赞美之情。

解析:要理清文章的层次必须先通览全文,把握文章的思路和表达的顺序,再分析文章各段之间的区别和联系,把联系紧密、意思接近的段划在一起,然后概括其层意。本文开头两段引出下文,中间记叙人物事迹,最后两段对人物进行评论。

7.文章第⑥段对张謇的细节描写在文中有何作用 请简要分析。(5分)

参考答案:作者对人物形象进行了合理的想象(或以虚写实),刻画出一位心忧天下、情系苍生的知识分子形象,为下文写张謇抛弃状元浮誉,回家乡走上实业救国道路的人生选择,做合理的铺垫,使形象更为可感可信。

解析:第⑥段中通过写张謇“徘徊”“擂它的干”“仰起脸”“怅望”等刻画他的忧国忧民、苦闷惆怅,正因这样,他才回家乡走上实业救国道路。

8.作者说“与他同时代的人相比,张謇确实有思想”。请结合原文,简要归纳张謇的“有思想”表现在哪些方面。(6分)

参考答案:(1)张謇超越了一般封建时代读书人通过科举谋生的狭窄人生道路,摆脱了科举功名的僵化束缚。

(2)张謇走的实业救国、教育救国的新路,前所未有,超越时代。

(3)张謇有着在当时较为独特的人生观,他把对事业的追求作为实现生命永恒价值的体现。

解析:要答好此题必须准确把握文章的思想内容,在此基础上分析比较作为封建时代的知识分子张謇与同时代的人的不同之处,这些不同之处就是其独特思想的表现,分条概括就可答出其“有思想”的具体表现。

(二)(2015·陕西西安八校第三次联考)阅读下面的文字,完成第9~12题。(20分)(导学号50740016)

一个韩国人的敦煌梦

一沙一世界,一叶一菩提。

在敦煌流沙的广漠之中,也有一粒沙,八年面壁,在莫高窟众佛千年冗长的温柔目光中,一笔一画地摹拓着心中的世界,一个唯有菩萨端坐,有飞天歌舞,有自然与生命万世轮回的世界。这粒沙名叫煌沙,敦煌之沙。

“煌沙”这个意蕴深长的名字属于一位韩国画家——徐勇。徐勇是第一个在中国获得敦煌学博士学位的外国人。而他在敦煌学术上的成就源于他在上百个石窟里的8年苦修。

2007年2月9日下午,刚刚结束论文答辩的徐勇喝了点酒。土黄色的上衣,绛红色的丝巾,时尚的黑框眼镜,衬着绯红的面颊,加上说到激动时舞动的双手,属于艺术家的不羁气质彰显无疑。

这样一个不羁的人在8年前却被敦煌“俘虏”。

那一年,韩国人徐勇已在中国的中央美术学院壁画系硕士毕业。读硕士时,也已在中国美术的最高殿堂——中国美术馆办过了两次个人展览,赞誉声一片。但徐勇的心却无来由地发虚。

签证还有3个月,离校回国之前,徐勇独自去了敦煌。并不是所有的故事都是一见钟情,在他第一次看到敦煌时,只是觉得“比画册好而已”。这一次,当苦闷的徐勇再次走进莫高窟,如雷轰顶,顿时彻悟,徐勇说:“不回国了。”

1998年,兰州大学敦煌学博士学位授权点建立,韩国画家徐勇第一批考入学习。“当年招这个学生我们也是战战兢兢。从绘画角度研究敦煌学是我们的一个尝试。”兰州大学敦煌学研究所所长、徐勇的导师郑炳林招了这个外国画家当学生。

在中央美院学习的时候,徐勇只学了4个月的中文,但这不妨碍他画画。要读个敦煌学博士,就没那么简单了。“除了画画,还要听课,还要看书。看韩文,看汉文。”徐勇指着自己的脑袋说,“我的白头发多了很多。”

对徐勇而言,这些困难都不是问题。“关键是敦煌,敦煌的菩萨喜不喜欢我。”在曾经迷惘过的徐勇看来,敦煌的壁画太美了,“经过1500年,那些壁画已经是自然的一部分。”自然是徐勇对敦煌的最高评价。

对着莫高窟临摹,一画就是一天,在他眼里,“那些壁画整幅看,好看,一个小局部也好看”。“我跟那些画像有交流。”临到一根线描到一个色,他会对着墙壁自言自语:“你为什么要这样画呢 非常非常好,你看你看,天才画的。”

临摹了一段时间后,徐勇开始思索,“壁画是可以临摹的,但画家徐勇呢 在哪里 ”他觉得临摹是为了应用,怎么将临摹的心得用到自己的作品中 爱思考的徐勇很快创作出有自己影子的作品。这些作品先后在北京、韩国展出,反响热烈。

2007年2月9日,在徐勇的博士论文答辩现场,专家一致认为,他用汉语所作的论文《敦煌壁画材料研究》将敦煌壁画绘制技法同敦煌壁画材料相结合,从美术史的角度进行学术探讨,这是前人没有涉猎过的角度、领域,切入点新颖,对敦煌石窟艺术研究有着重要贡献。

八年厮守,终于有了一个圆满结局。在许多人看来,一个韩国人在沙漠里一待就是八年,不能想象。徐勇却认为,那是再享受不过的一段时光了,“吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画”。

在韩国,研究敦煌学的人不多,且多侧重于文学方面。徐勇说有人比他研究得好,但在韩国,徐勇等于敦煌,因为没有人能在敦煌待那么久。

徐勇每次回韩国,都能成为明星。报纸、电视、电台,报道的标题就是“徐勇回来了!”在韩国,徐勇的身份是大学教授,教授徐勇在韩国很忙,办展览、开讲座、当嘉宾,场合不同,所说主题却只有“敦煌、敦煌、敦煌”。

在徐勇的影响下,敦煌的知名度提高了。很多韩国人对敦煌产生了兴趣,他们的旅游目的地多了中国甘肃。对于未来的日子,徐勇心里有数:“做桥梁是我的责任,让两国在敦煌学方面好好交流。以前我是学生,现在我是老师,可以做更多的事情。”

对于未来的日子,徐勇早有打算:“韩国的假期很长,有三四个月。一放假,我就带着学生来敦煌,喝啤酒吃烤肉,吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画。”

9.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(4分)

A.徐勇,这个韩国人,曾在敦煌的上百个石窟里苦修8年,而成为第一个以自己敦煌学术上的成就享誉中外的外国人。

B.敦煌莫高窟有强大的魅力,徐勇心甘情愿成为它的俘虏。徐勇对敦煌不是“一见钟情”,而是相处日久慢慢培养出“感情”。

C.兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林招了徐勇这个外国画家当学生,内心也是战战兢兢的,因为从绘画角度研究敦煌学还只是一个尝试。

D.徐勇开始对着莫高窟临摹,用这种方式与画像交流。后来徐勇不满足于只是临摹,他将临摹的心得用到自己的作品中,创作出有自己影子的作品。

E.本文按时间顺序组织材料,以平实的笔触叙述了一个外国人与敦煌结缘的故事,很有感染力。

答案:CD

解析:A项,“成为第一个以自己敦煌学术上的成就享誉中外的外国人”,明显有误;B项,“而是相处日久慢慢培养出‘感情’”不够准确,原文中有“这一次,当苦闷的徐勇再次走进莫高窟,如雷轰顶,顿时彻悟”这样的表述;E项,“按时间顺序组织材料”错误,文中有插叙。

10.本文讲述“一个韩国人的敦煌梦”,这个敦煌梦有哪些内容 请简要概括。(5分)

参考答案:绘画方面,徐勇苦心临摹敦煌壁画,并且运用于自己的绘画创作;研究方面,徐勇从绘画角度研究敦煌学,并有所成——他将敦煌壁画绘制技法同敦煌壁画材料相结合,从美术史的角度进行学术探讨;文化交流方面,徐勇是中韩两国敦煌学交流的桥梁,在徐勇的影响下,敦煌的知名度提高了。

解析:①审题目——明确信息筛选的原则“一个韩国人的敦煌梦”;②审文本——找到相关的答题区间,要有适当的概括与分析;③注意答案的简明、准确。

11.文中两次说到徐勇“吃过早饭,画画;吃过午饭,画画;吃过晚饭,画画;第二天醒来,还是画画”,有什么样的作用 请结合文本作简要分析。(5分)

参考答案:第一次是说徐勇在敦煌8年的生活状态,第二次是说他假期的状态;这两处都表现了徐勇生活的单纯美好,以及绘画在他生活中的重要性;这两处相呼应,也说明敦煌给徐勇的生活打下了深深的烙印。

解析:此题考查文段的作用。①审题目——明确考查的语段和要求;②审语段——细品语段的内容;③审关系——本段文字在全文中的位置,与上下段落的内在联系(内容上、结构上、表现的主旨上)。

12.一个韩国人,却愿意做敦煌里的“一粒沙”,并“面壁”8年,这粒“沙”还让自己的本国民众了解、热爱敦煌。能成常人所不能之事的徐勇有哪些优秀品质 又给你怎样的启示 请结合文本谈谈你的看法。(6分)

参考答案:潜心专注——在敦煌一待就是8年,不断临摹,使得技艺精进,艺术境界提升。善于思考,勇于创新——徐勇在中国中央美术学院壁画系读硕士时,已在中国美术馆办过了两次个人展览,并赢得赞誉,但徐勇并不满足,又远赴敦煌,从绘画角度研究敦煌学。热爱艺术(自己的事业)——徐勇的生活主要内容就是绘画,而且他很享受这种生活。有责任感——徐勇不仅在自己的艺术领域很有建树,并愿意负起中韩敦煌学方面桥梁的责任。

解析:①审题目的明示——了解探究的角度是“能成常人所不能之事的徐勇有哪些优秀品质”;②审题目的暗示——作者写此文的意图,徐勇的优秀品质“给你怎样的启示”。

四、语言运用(12分,每小题6分)

13.(2015·课标全国高考Ⅱ)下面是联合国发行的“联合我们的力量”邮票中的主体图形,请写出构图要素,并说明图形寓意,要求语意简明,句子通顺,不超过85字。

(导学号50740017)

答案示例:图形由橄榄枝和多面旗帜组成,这些旗帜又巧妙地构成一只飞翔的鸽子。旗帜代表不同国家,鸽子代表和平,飞鸽衔着橄榄枝,强化了和平寓意,整个图形表示各国应齐心协力、维护和平。

解析:要明确图像中的构成要素,然后看它们被赋予的意义;要把图像与标题联系起来,“联合”“力量”与图像中的“鸽子”(和平)、组成鸽子的“旗子”(联合)和鸽子口中的橄榄枝都要联系起来考虑。

14.广州某中学举行以“弘扬中华传统文化节”为主题的现场书法比赛,请你为该活动写一段宣传语。要求:①主题鲜明;②语言生动得体;③60字左右。

答案示例:书法的世界,飞扬的墨迹,弘扬的是民族传统,培育的是民族精神;不要犹豫,来参与吧,即席挥毫,一同展示艺术不朽的魅力,一同激发文化强大的生命力!

五、写作训练(50分)

15.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

据报载,郑州已将全市街头巷尾的421个报刊亭全部拆除,该市成了国内目前唯一没有报刊亭的省会级城市。

对此,有人说:报刊亭占道经营,不利于城市管理,应该拆除。

也有人说:经营报刊亭的都是一些年龄较大、文化层次较低的人,现在报刊亭没了,叫他们如何生活

还有人说:拆除报刊亭后,当地报刊零售市场呈现急遽萎缩的势头,对城市文化生态造成了极大的破坏。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

写作指导本题兼具现实性及思辨性,引导学生对当下复杂的社会进行多元思考,能有效地区分学生的写作能力及思维水平。本次作文题材料所包含的内容及含意分别为:

(1)材料的内容

①郑州拆除全市的报刊亭;②拆除报刊亭,有利于城市管理;③拆除了报刊亭,原来的经营者生活难以为继;④拆除了报刊亭,破坏了城市的文化生态。

(2)材料的含意

①拆除报刊亭,是否恰当;②报刊亭的存在是否影响了城市的管理;③报刊亭存在的现实需要;④要给弱势群体生存的空间;⑤个人利益和城市发展的冲突;⑥报刊亭与城市文化的关系。

【立意参考】

根据材料的内容及含意,可立意为:

①报刊亭占道经营,影响了市容市貌,不利于城市的管理;②拆除报刊亭,有利于城市管理;③报刊亭的存在和城市管理之间并不冲突;④多点理解与关怀,少点粗暴与冷漠;⑤不能因个人的私利而影响了城市发展的步伐;⑥报刊亭是城市文化的一部分;⑦城市需要报刊亭的存在,生活需要文化的滋养;⑧一个无法容纳小小报刊亭的城市,必然无法走向发展的明天;⑨城市不仅需要高楼大厦,也需要小小的报刊亭;⑩给文化以生存的空间;拆的是报刊亭,毁的是文化。

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》