人教版(新课程标准)九年级下册第六单元21 曹刿论战课件

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)九年级下册第六单元21 曹刿论战课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 605.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件63张PPT。曹刿论战《左传》作家作品

《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部编年体史书。《史记》和《汉书》都认为它是孔子的同代人鲁国史官左丘明而作。记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。《左传》分年记事,没有篇名。关于历史散文体例历史散文也称史传文,它有国别、编年、纪传三体。

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。国别体史书有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。

编年体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它的优点是线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。古代官方编辑的“二十四史”用的都是纪传体。这种体例对后世影响很大。曹刿论战 长勺之战是历史上“以弱胜强”、“以少胜多”的著名战例,请你举出历史上其他“以少胜多”的几个著名战例: 赤壁之战、巨鹿之战、淝水之战、官渡之战、 城濮之战

公元前686年的冬天,齐国宫廷内部发生了一场动乱,齐襄公被堂弟公孙无知所杀,几个月后,无知又被人杀死。齐襄公兄弟之中逃到鲁国的公子纠和逃到莒(jǔ)国的公子小白闻讯后,都抢着回国继承君位,结果,公子小白设计先到,抢占了君位,他就是历史上赫赫有名的齐桓公,而公子纠则在这场权力争夺中丢掉了自己的性命,他的重要谋臣管仲也被招致到了齐桓公手下。

背景简介鲁国在这场齐国内部斗争中,站在了公子纠一边,曾公开出兵支持公子纠回国争夺君位,齐桓公对此耿耿于怀。

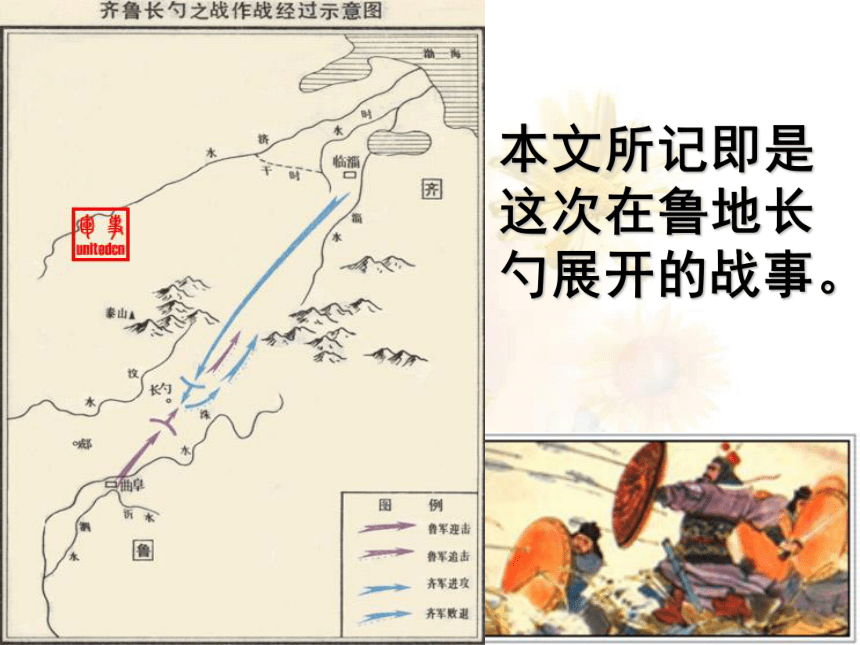

公元前684年的春天,齐桓公在巩固了君位之后,自恃实力强大,不顾管仲的谏阻,决定兴兵伐鲁,以报复鲁国支持公子纠复国的宿怨,企图一举征服鲁国,向外扩张齐国的势力,于是,历史上著名的以弱胜强的长勺之战爆发了。

本文所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。听课文朗读掌握下列字词:(1) 曹刿( )

(2) 又何间( )焉

(3) 肉食者鄙( )

(4) 弗( )敢加也

(5) 小惠未徧( )

(6) 小信未孚( )

(7) 公与之乘( )guìjiànbǐfúbiànfúchéng掌握下列字词:

(8) 战于长勺( )

(9) 下视其辙( )

(10)登轼( )而望

(11)彼竭( )我盈( )

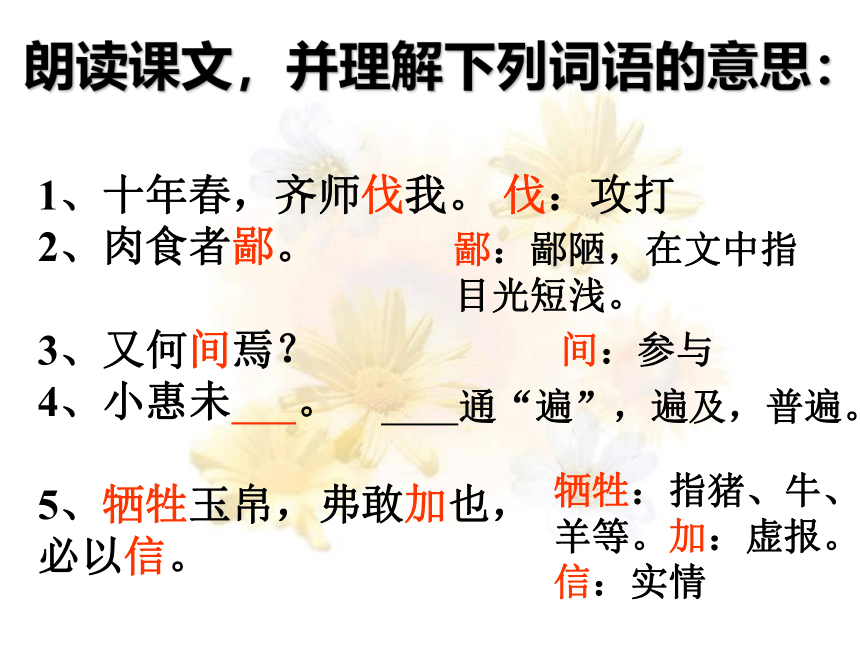

(12)望其旗靡( )sháozhéshìjiéyíngmǐ大声读课文,结合注释,疏通文句,并勾画出难词难句,以待讨论交流时解决。1、十年春,齐师伐我。

2、肉食者鄙。

3、又何间焉?

4、小惠未 。

5、牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信。

伐:攻打 鄙:鄙陋,在文中指

目光短浅。间:参与 通“遍”,遍及,普遍。 牺牲:指猪、牛、

羊等。加:虚报。

信:实情 朗读课文,并理解下列词语的意思:6、小信未孚,神弗

福也。

7、小大之狱,虽不

能察,必以情。

8、忠之属也。可以

一战。

9、既克,公问其故。

福:赐福,保佑 狱:案件。虽:即使 可以:可以凭借 克:战胜 10、一鼓作气,再

而衰,三而竭。

11、夫大国,难测

也,惧有伏焉。

作:振作。再:第二次。 测:估计。伏:埋伏 1、古今词义①、牺牲玉帛

作出牺牲古代祭祀用的猪、牛、羊等。放弃或损害一方的利益。②、小大之狱

越狱逃跑诉讼案件、罪案。监禁罪犯的地方。③、虽不能察,必以情

以情动人实情。感情。④、忠之属也

忠于人民尽力做好本分的事。忠诚。⑤ 、又何间焉

彼此之间参与。中间,时间或空间。⑥ 、肉食者鄙

鄙夷鄙陋,指目光短浅。轻视,看不起。⑦、再而衰

再接再厉第二次。又一次。2、词性活用

神弗福也

福 名词用为动词 赐福

公将鼓之

鼓 名词用为动词 击鼓进军

3.通假字

小惠未徧 同“遍”,遍及

4.一词多义

请

请求 曹刿请见 请让我 战则请从

从 跟随 战则请从 服从 民弗从也

故 缘故、原因 公问其故 所以 故克之 5.虚词

以 凭 何以战 把 必以分人

之 代词 指这件事 肉食者谋之 助词 的 小大之狱 代词 他,指曹刿 公与之乘 6.句式

1)判断句

夫战,勇气也。 作战(是靠)勇气的。

2)省略句

再而衰 第二次(击鼓进军士气)衰弱了。

3)倒装句

何以战 凭借什么作战? 第二课时一、下列句中加色字与原来的常用义不一样,请解释。1、肉食者谋之,又何间焉

( )

2、衣食所安,弗敢专也

( )参与独自占有3、小信未孚,神弗福也

( )

4、公将鼓之

( )赐福、保佑击鼓,这里是命令军队出击的意思。二、解释下列加色的词语

1、齐师伐我

( )

2、肉食者谋之( )

3、肉食者鄙,未能远谋。

( ) 军队指居高位、得厚禄的人这里指目光短浅。4.牺牲玉帛,弗敢加也。

( )

5.小信未孚,神弗福也。

( )

6.遂逐齐师。

( )

7.既克,公问其故。( )虚夸,这里是说以少报多。 为人所信服。追赶,这里有追击的意思。战胜一、概述课文大意。 鲁庄公十年春,齐国出兵进攻鲁国。当时齐强鲁弱。曹刿请见庄公,询问备战情况,随同庄公参战,大获全胜,曹刿为鲁庄公释疑解惑。该同学以人物活动为线索概括情节,试以事件发展过程为序概括情节,如何?人物活动线索:请见

问战参战论战事件线索:迎战备战胜战评战详略详请战 文中讲了哪些具体的事?哪些详写?哪些略写? 课题的中心是“论战”,文中紧扣“论战”来写,曹刿论战前的政治准备和作战中的战术以及总结胜利原因详写。这些言论中表现了他政治上的远见卓识和军事上的卓越才能,因此详写。对无助于表现曹刿性格的事一概不写,而一些与“论战”无关的事,也只是一笔带过,使文章能衔接就可以了。文章在详略安排上,着重突出人物之间的对话,主要写的是曹刿关于战争问题的论述,着眼于表现他的“远谋”。

而战争的过程只是一笔带过,这样剪裁,对再现军事家曹刿的形象具有极大的作用。二、本文可以分为几个部分?? 第一段,写鲁国战前的准备。可分两层:

第一层(从开始到“乃入见”)写曹刿跟乡人的对话,说明曹刿“请见”的原因。

第二层(从“问:‘何以战?’ ”到段末)写曹刿跟鲁庄公的对话,说明政治上取信于民是作战的先决条件。

第二段,叙长勺之战的全过程。全段32字,以写鲁方之战术决策为主。本文虽短,但能紧扣题旨“论战”,运用 的形式,有条不紊,逐层展开,阐明曹刿是怎样论战的。全文共三段,每段为一部分。第三段,写曹刿论述鲁国在长勺之战中取胜的原因。可分两层:

第一层(从开始到“故克之”)以“夫战,勇气也”为根据,提出要选择“彼竭我盈”的时机发动反攻的观点,回答了为什么等待“齐人三鼓”而后“鼓”的问题。

第二层(从“夫大国”到段末)以“大国难测,惧有伏焉”为根据,提出作战中必须注意判断敌方意图的观点,说明了他“下视其辙,登轼而望之”之后才认为可以追击的原因。

一、朗读课文第一段,思考:

1.“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?

2.曹刿的身分怎样?曹刿说的“忠之属也”指的是什么?

3.“肉食者谋之,又何间焉?”句中的“肉食者”指什么?

4.“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质?

5.“何以战”这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢?

6.对于这三方面的准备,曹刿是如何回答的?为什么第三个准备?“小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

探究性学习1.齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年,齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒国的公子小白都抢着赶先回国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,战于长勺。从历史背景得知齐师兴兵完全属于侵略行为,所以“伐”应译为“侵犯”。

2.从“其乡人曰”句中我们能推知曹刿的身分为普通老百姓,没有官位,属爱国君子吧,“位卑未敢忘忧国”。3.小大之狱,虽不能察,必以情。5.从曹刿的对答中反映曹刿关心国家大事和深谋远虑的品质。4.“肉食者”,吃肉的人。“肉食”在当时与公膳制有关。公膳是对某种品位的官员在办公时间免费供给的一种膳食。按规定“大夫以上,食乃有肉”。因此,“肉食者”,是指古代享受公膳食肉待遇的大夫以上官员,一般称为“肉食者”,用以借指有权位的人。 6. 因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

本段末句“战则请从”,不仅写出了曹刿重视战前的政治准备,而且注意实际作战中的战略战术。文章也以此作为过渡,转入下文写他临阵参战指挥。5.三方面:

①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。*小结:第1段,写的是曹刿请见,论战前准备,显示了曹刿热爱自己国家、深谋远虑的品质以及鲁庄公“勇于纳谏”的胸怀。一、朗读课文第二段,思考: 1.作战地点选在哪里? 2.曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?长勺(“战于长勺”是个状语后置句),在鲁国境内,地理条件对鲁国有利。

战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,“击鼓”);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”),曹刿又阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的士气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。 小结:第2段叙述的是曹刿指挥作战的情况,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“谋”的作用,为下文“论战”打下伏笔。曹刿临阵从容,胸有成竹,善于掌握时机,所以才击败敌人,获得战争胜利。(三)朗读第3段,思考: 1.鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?缘故,“攻击”的缘故和“追击”的缘故。 2.曹刿是如何回答的?曹刿的解释分哪几层意思?有两层意思:

一层说明为什么要选择“齐人三鼓”(“彼竭”)的时机进行攻击。“夫战,勇气也”(这是个判断句,“也”表示判断),“一鼓作气,再而衰,三而竭”(“再”和“三”后面省略“鼓”),“彼竭我盈,故克之”(敌方的勇气已经消失而我方的勇气正盛,所以我们打败了敌人)。“彼竭我盈”四个字高度概括了进攻时的最佳战机。

一层解释他“下视其辙”、“登轼而望之”,看到敌人“辙乱”“旗靡”才追击的原因是“夫大国,难测也,惧有伏焉”(“夫”,发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义)。可见曹刿考虑问题周到,行动谨慎,观察仔细,善于抓住时机,故而夺取了战争胜利。小结:第3段写曹刿论述战胜齐国的原因。三、品读课文,鉴赏《左传》的艺术特色: 提问:请同学们谈谈对课文情节安排、人物塑造两方面的认识,并用“从……中可以看出……”的句式说话。应该如何分析

人物形象?1、人物的语言 2、人物的动作 3、人物的外貌 4、人物的心理 5、人物在具体事件、环境中的表现 1.关于人物塑造。 语言1、肉食者鄙,未能远谋。

2、何以战?

3、小惠未徧,民弗从也。

4、小信未孚,神弗福也。

5、忠之属也,可以一战, 战则请从。

6、未可。

7、可矣。曹刿(爱国热情高,远见卓识)(认识到了人民的重要性)(冷静)(果断)8、未可。

9、可矣。

10、夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(谨慎)(军事指挥才能卓越)语言曹刿1、衣食所安,弗敢专也,必以分人。2、牺牲玉帛,弗敢加也,必以信3、小大之狱,虽不能察,必以情。(目光短浅,企图以“小惠”、“小信”取得胜利)语言鲁庄公(把希望寄托在近臣和神的保护上)(在曹刿的启发下,认识到取信于民的重要性)人物的动作曹刿下视其辙,登轼而望之。(谨慎)人物在具体事件、环境中的表现鲁庄公公将鼓之。公将驰之。公问其故。(鲁莽)(无知)鲁庄公、曹刿的人物特点总结:鲁庄公:平庸、鲁莽、无知、目光短浅。曹刿:爱国、谨慎、果断,有远见和卓越的军事指挥才能。作者巧妙地运用比照映衬的手法,使曹刿的形象鲜明生动。以曹刿与“乡人”的对比突出曹刿抗敌御侮的责任感和护卫宗国的政治热忱。从曹刿与庄公的对比中,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、持重,一个出身下层而深谋远虑的谋士形象跃然纸上。

课文剪裁详略得当。本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋” 2.关于详略。三、归纳总结全文 1.归纳中心思想。 本文论述了必须取信于民并运用正确的战略战术,掌握战机才能取得战争胜利的道理。2.题目为“曹刿论战”,这是一篇记叙文还是议论文?这是一篇记叙文,但全文以“论”为中心。第1段记叙论战前政治准备的内容;第2段记叙战斗经过;第3段通过“叙”来“论”战争胜利的原因。三、默写

1.公曰:“

”对曰:“ 。可以一战,

战则请从。”

2.夫战,勇气也。

彼竭我盈,故克之。小大之狱,虽不能察,必以情。忠之属也 一鼓作气,再而衰,

三而竭。四、理解课文内容

1.曹刿认为鲁庄公做的哪一件事能

取信于民?

答:

2.曹刿认为取胜的原因是什么?

答: 小大之狱,虽不能察,必以情。彼竭我赢五、请想出与加色字相应的成语 齐人三鼓——

望其旗靡——

彼竭我盈——

小信未孚——

惧有伏焉——

未能远谋——

一鼓作气所向披靡恶贯满盈不孚众望危机四伏足智多谋(击鼓进军)(倒下)(充满、旺盛)(为人所信服)(埋伏)(计谋、谋略)故克之——

三而竭——

观其辙——

遂逐之——

难测也——

克敌制胜、攻无不克殚精竭虑、精疲力竭南辕北辙、重蹈覆辙逐鹿中原、追亡逐北莫测高深、心怀叵测(战胜)(衰竭、用尽)(车印、车痕)(追击、追赶)(推测、估计) 请你说出关于战争的古今名言两条知识抢答:战争文化名人言战兵民是胜利之本。

敌进我退,敌退我追,敌驻我扰,敌疲我打。(毛泽东) 是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。(春秋·孙武)

得道者多助,失道者寡助。(战国·孟子)

天时不如地利,地利不如人和。(战国·孟子)

用兵之道,攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。(三国·诸葛亮)

名人言战知识抢答: 《孙子兵法》的作者是谁?他是什么朝代的人?

孙武,春秋时期战争文化“千里走单骑”这个故事的主人公是谁?它出自哪一部描写战争的著名小说?知识抢答:关羽,《三国演义》战争文化知识抢答: 谜语。请猜军事成语。

(1)“神农布阵”;

(2)“军事论文”。

草木皆兵、纸上谈兵战争文化愿:同学们抓住大好时光,

一鼓作气,超越自我,

攻克难关,攀登高峰。六、课外作业。

1、背诵课文。

2、收集古今中外战争史上以弱胜强、以少胜多的战例,了解其中的决定性因素是什么,与同学交流。

《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部编年体史书。《史记》和《汉书》都认为它是孔子的同代人鲁国史官左丘明而作。记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。《左传》分年记事,没有篇名。关于历史散文体例历史散文也称史传文,它有国别、编年、纪传三体。

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。国别体史书有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。

编年体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它的优点是线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。古代官方编辑的“二十四史”用的都是纪传体。这种体例对后世影响很大。曹刿论战 长勺之战是历史上“以弱胜强”、“以少胜多”的著名战例,请你举出历史上其他“以少胜多”的几个著名战例: 赤壁之战、巨鹿之战、淝水之战、官渡之战、 城濮之战

公元前686年的冬天,齐国宫廷内部发生了一场动乱,齐襄公被堂弟公孙无知所杀,几个月后,无知又被人杀死。齐襄公兄弟之中逃到鲁国的公子纠和逃到莒(jǔ)国的公子小白闻讯后,都抢着回国继承君位,结果,公子小白设计先到,抢占了君位,他就是历史上赫赫有名的齐桓公,而公子纠则在这场权力争夺中丢掉了自己的性命,他的重要谋臣管仲也被招致到了齐桓公手下。

背景简介鲁国在这场齐国内部斗争中,站在了公子纠一边,曾公开出兵支持公子纠回国争夺君位,齐桓公对此耿耿于怀。

公元前684年的春天,齐桓公在巩固了君位之后,自恃实力强大,不顾管仲的谏阻,决定兴兵伐鲁,以报复鲁国支持公子纠复国的宿怨,企图一举征服鲁国,向外扩张齐国的势力,于是,历史上著名的以弱胜强的长勺之战爆发了。

本文所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。听课文朗读掌握下列字词:(1) 曹刿( )

(2) 又何间( )焉

(3) 肉食者鄙( )

(4) 弗( )敢加也

(5) 小惠未徧( )

(6) 小信未孚( )

(7) 公与之乘( )guìjiànbǐfúbiànfúchéng掌握下列字词:

(8) 战于长勺( )

(9) 下视其辙( )

(10)登轼( )而望

(11)彼竭( )我盈( )

(12)望其旗靡( )sháozhéshìjiéyíngmǐ大声读课文,结合注释,疏通文句,并勾画出难词难句,以待讨论交流时解决。1、十年春,齐师伐我。

2、肉食者鄙。

3、又何间焉?

4、小惠未 。

5、牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信。

伐:攻打 鄙:鄙陋,在文中指

目光短浅。间:参与 通“遍”,遍及,普遍。 牺牲:指猪、牛、

羊等。加:虚报。

信:实情 朗读课文,并理解下列词语的意思:6、小信未孚,神弗

福也。

7、小大之狱,虽不

能察,必以情。

8、忠之属也。可以

一战。

9、既克,公问其故。

福:赐福,保佑 狱:案件。虽:即使 可以:可以凭借 克:战胜 10、一鼓作气,再

而衰,三而竭。

11、夫大国,难测

也,惧有伏焉。

作:振作。再:第二次。 测:估计。伏:埋伏 1、古今词义①、牺牲玉帛

作出牺牲古代祭祀用的猪、牛、羊等。放弃或损害一方的利益。②、小大之狱

越狱逃跑诉讼案件、罪案。监禁罪犯的地方。③、虽不能察,必以情

以情动人实情。感情。④、忠之属也

忠于人民尽力做好本分的事。忠诚。⑤ 、又何间焉

彼此之间参与。中间,时间或空间。⑥ 、肉食者鄙

鄙夷鄙陋,指目光短浅。轻视,看不起。⑦、再而衰

再接再厉第二次。又一次。2、词性活用

神弗福也

福 名词用为动词 赐福

公将鼓之

鼓 名词用为动词 击鼓进军

3.通假字

小惠未徧 同“遍”,遍及

4.一词多义

请

请求 曹刿请见 请让我 战则请从

从 跟随 战则请从 服从 民弗从也

故 缘故、原因 公问其故 所以 故克之 5.虚词

以 凭 何以战 把 必以分人

之 代词 指这件事 肉食者谋之 助词 的 小大之狱 代词 他,指曹刿 公与之乘 6.句式

1)判断句

夫战,勇气也。 作战(是靠)勇气的。

2)省略句

再而衰 第二次(击鼓进军士气)衰弱了。

3)倒装句

何以战 凭借什么作战? 第二课时一、下列句中加色字与原来的常用义不一样,请解释。1、肉食者谋之,又何间焉

( )

2、衣食所安,弗敢专也

( )参与独自占有3、小信未孚,神弗福也

( )

4、公将鼓之

( )赐福、保佑击鼓,这里是命令军队出击的意思。二、解释下列加色的词语

1、齐师伐我

( )

2、肉食者谋之( )

3、肉食者鄙,未能远谋。

( ) 军队指居高位、得厚禄的人这里指目光短浅。4.牺牲玉帛,弗敢加也。

( )

5.小信未孚,神弗福也。

( )

6.遂逐齐师。

( )

7.既克,公问其故。( )虚夸,这里是说以少报多。 为人所信服。追赶,这里有追击的意思。战胜一、概述课文大意。 鲁庄公十年春,齐国出兵进攻鲁国。当时齐强鲁弱。曹刿请见庄公,询问备战情况,随同庄公参战,大获全胜,曹刿为鲁庄公释疑解惑。该同学以人物活动为线索概括情节,试以事件发展过程为序概括情节,如何?人物活动线索:请见

问战参战论战事件线索:迎战备战胜战评战详略详请战 文中讲了哪些具体的事?哪些详写?哪些略写? 课题的中心是“论战”,文中紧扣“论战”来写,曹刿论战前的政治准备和作战中的战术以及总结胜利原因详写。这些言论中表现了他政治上的远见卓识和军事上的卓越才能,因此详写。对无助于表现曹刿性格的事一概不写,而一些与“论战”无关的事,也只是一笔带过,使文章能衔接就可以了。文章在详略安排上,着重突出人物之间的对话,主要写的是曹刿关于战争问题的论述,着眼于表现他的“远谋”。

而战争的过程只是一笔带过,这样剪裁,对再现军事家曹刿的形象具有极大的作用。二、本文可以分为几个部分?? 第一段,写鲁国战前的准备。可分两层:

第一层(从开始到“乃入见”)写曹刿跟乡人的对话,说明曹刿“请见”的原因。

第二层(从“问:‘何以战?’ ”到段末)写曹刿跟鲁庄公的对话,说明政治上取信于民是作战的先决条件。

第二段,叙长勺之战的全过程。全段32字,以写鲁方之战术决策为主。本文虽短,但能紧扣题旨“论战”,运用 的形式,有条不紊,逐层展开,阐明曹刿是怎样论战的。全文共三段,每段为一部分。第三段,写曹刿论述鲁国在长勺之战中取胜的原因。可分两层:

第一层(从开始到“故克之”)以“夫战,勇气也”为根据,提出要选择“彼竭我盈”的时机发动反攻的观点,回答了为什么等待“齐人三鼓”而后“鼓”的问题。

第二层(从“夫大国”到段末)以“大国难测,惧有伏焉”为根据,提出作战中必须注意判断敌方意图的观点,说明了他“下视其辙,登轼而望之”之后才认为可以追击的原因。

一、朗读课文第一段,思考:

1.“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?

2.曹刿的身分怎样?曹刿说的“忠之属也”指的是什么?

3.“肉食者谋之,又何间焉?”句中的“肉食者”指什么?

4.“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质?

5.“何以战”这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢?

6.对于这三方面的准备,曹刿是如何回答的?为什么第三个准备?“小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

探究性学习1.齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年,齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒国的公子小白都抢着赶先回国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,战于长勺。从历史背景得知齐师兴兵完全属于侵略行为,所以“伐”应译为“侵犯”。

2.从“其乡人曰”句中我们能推知曹刿的身分为普通老百姓,没有官位,属爱国君子吧,“位卑未敢忘忧国”。3.小大之狱,虽不能察,必以情。5.从曹刿的对答中反映曹刿关心国家大事和深谋远虑的品质。4.“肉食者”,吃肉的人。“肉食”在当时与公膳制有关。公膳是对某种品位的官员在办公时间免费供给的一种膳食。按规定“大夫以上,食乃有肉”。因此,“肉食者”,是指古代享受公膳食肉待遇的大夫以上官员,一般称为“肉食者”,用以借指有权位的人。 6. 因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

本段末句“战则请从”,不仅写出了曹刿重视战前的政治准备,而且注意实际作战中的战略战术。文章也以此作为过渡,转入下文写他临阵参战指挥。5.三方面:

①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。*小结:第1段,写的是曹刿请见,论战前准备,显示了曹刿热爱自己国家、深谋远虑的品质以及鲁庄公“勇于纳谏”的胸怀。一、朗读课文第二段,思考: 1.作战地点选在哪里? 2.曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?长勺(“战于长勺”是个状语后置句),在鲁国境内,地理条件对鲁国有利。

战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,“击鼓”);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”),曹刿又阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的士气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。 小结:第2段叙述的是曹刿指挥作战的情况,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“谋”的作用,为下文“论战”打下伏笔。曹刿临阵从容,胸有成竹,善于掌握时机,所以才击败敌人,获得战争胜利。(三)朗读第3段,思考: 1.鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?缘故,“攻击”的缘故和“追击”的缘故。 2.曹刿是如何回答的?曹刿的解释分哪几层意思?有两层意思:

一层说明为什么要选择“齐人三鼓”(“彼竭”)的时机进行攻击。“夫战,勇气也”(这是个判断句,“也”表示判断),“一鼓作气,再而衰,三而竭”(“再”和“三”后面省略“鼓”),“彼竭我盈,故克之”(敌方的勇气已经消失而我方的勇气正盛,所以我们打败了敌人)。“彼竭我盈”四个字高度概括了进攻时的最佳战机。

一层解释他“下视其辙”、“登轼而望之”,看到敌人“辙乱”“旗靡”才追击的原因是“夫大国,难测也,惧有伏焉”(“夫”,发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义)。可见曹刿考虑问题周到,行动谨慎,观察仔细,善于抓住时机,故而夺取了战争胜利。小结:第3段写曹刿论述战胜齐国的原因。三、品读课文,鉴赏《左传》的艺术特色: 提问:请同学们谈谈对课文情节安排、人物塑造两方面的认识,并用“从……中可以看出……”的句式说话。应该如何分析

人物形象?1、人物的语言 2、人物的动作 3、人物的外貌 4、人物的心理 5、人物在具体事件、环境中的表现 1.关于人物塑造。 语言1、肉食者鄙,未能远谋。

2、何以战?

3、小惠未徧,民弗从也。

4、小信未孚,神弗福也。

5、忠之属也,可以一战, 战则请从。

6、未可。

7、可矣。曹刿(爱国热情高,远见卓识)(认识到了人民的重要性)(冷静)(果断)8、未可。

9、可矣。

10、夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(谨慎)(军事指挥才能卓越)语言曹刿1、衣食所安,弗敢专也,必以分人。2、牺牲玉帛,弗敢加也,必以信3、小大之狱,虽不能察,必以情。(目光短浅,企图以“小惠”、“小信”取得胜利)语言鲁庄公(把希望寄托在近臣和神的保护上)(在曹刿的启发下,认识到取信于民的重要性)人物的动作曹刿下视其辙,登轼而望之。(谨慎)人物在具体事件、环境中的表现鲁庄公公将鼓之。公将驰之。公问其故。(鲁莽)(无知)鲁庄公、曹刿的人物特点总结:鲁庄公:平庸、鲁莽、无知、目光短浅。曹刿:爱国、谨慎、果断,有远见和卓越的军事指挥才能。作者巧妙地运用比照映衬的手法,使曹刿的形象鲜明生动。以曹刿与“乡人”的对比突出曹刿抗敌御侮的责任感和护卫宗国的政治热忱。从曹刿与庄公的对比中,以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、持重,一个出身下层而深谋远虑的谋士形象跃然纸上。

课文剪裁详略得当。本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋” 2.关于详略。三、归纳总结全文 1.归纳中心思想。 本文论述了必须取信于民并运用正确的战略战术,掌握战机才能取得战争胜利的道理。2.题目为“曹刿论战”,这是一篇记叙文还是议论文?这是一篇记叙文,但全文以“论”为中心。第1段记叙论战前政治准备的内容;第2段记叙战斗经过;第3段通过“叙”来“论”战争胜利的原因。三、默写

1.公曰:“

”对曰:“ 。可以一战,

战则请从。”

2.夫战,勇气也。

彼竭我盈,故克之。小大之狱,虽不能察,必以情。忠之属也 一鼓作气,再而衰,

三而竭。四、理解课文内容

1.曹刿认为鲁庄公做的哪一件事能

取信于民?

答:

2.曹刿认为取胜的原因是什么?

答: 小大之狱,虽不能察,必以情。彼竭我赢五、请想出与加色字相应的成语 齐人三鼓——

望其旗靡——

彼竭我盈——

小信未孚——

惧有伏焉——

未能远谋——

一鼓作气所向披靡恶贯满盈不孚众望危机四伏足智多谋(击鼓进军)(倒下)(充满、旺盛)(为人所信服)(埋伏)(计谋、谋略)故克之——

三而竭——

观其辙——

遂逐之——

难测也——

克敌制胜、攻无不克殚精竭虑、精疲力竭南辕北辙、重蹈覆辙逐鹿中原、追亡逐北莫测高深、心怀叵测(战胜)(衰竭、用尽)(车印、车痕)(追击、追赶)(推测、估计) 请你说出关于战争的古今名言两条知识抢答:战争文化名人言战兵民是胜利之本。

敌进我退,敌退我追,敌驻我扰,敌疲我打。(毛泽东) 是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。(春秋·孙武)

得道者多助,失道者寡助。(战国·孟子)

天时不如地利,地利不如人和。(战国·孟子)

用兵之道,攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。(三国·诸葛亮)

名人言战知识抢答: 《孙子兵法》的作者是谁?他是什么朝代的人?

孙武,春秋时期战争文化“千里走单骑”这个故事的主人公是谁?它出自哪一部描写战争的著名小说?知识抢答:关羽,《三国演义》战争文化知识抢答: 谜语。请猜军事成语。

(1)“神农布阵”;

(2)“军事论文”。

草木皆兵、纸上谈兵战争文化愿:同学们抓住大好时光,

一鼓作气,超越自我,

攻克难关,攀登高峰。六、课外作业。

1、背诵课文。

2、收集古今中外战争史上以弱胜强、以少胜多的战例,了解其中的决定性因素是什么,与同学交流。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)