【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:2.7 外国诗二首(三)

文档属性

| 名称 | 【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:2.7 外国诗二首(三) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-01 07:43:01 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。第二单元 番石榴飘香7 外国诗二首(三)诗海拾贝

题西溪无相院

张 先

积水涵虚上下清,几家门静岸痕平。

浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

入郭僧寻尘里去,过桥人似鉴中行。

已凭暂雨添秋色,莫放修芦碍月生。

【赏析】 张先家居湖州乌程,其地有东苕溪、西苕溪二流在乌程合流入太湖。本诗写的是湖州西苕溪。诗中描绘秋雨初晴的江南溪上景致,明净清丽,充满娴静的雅趣。颔联上句着眼于视觉,写浮萍破处,山影在水中显现出来,呼应了第一联的“清”字。下句则着墨于听觉,以细微的草声衬托出环境的宁静,呼应了第一联的“静”字。五、六两句所写静景,乃是至静之景,静入心境。张先又善写“影”,

如“几家门静岸痕平”“过桥人似鉴中行”二句,是暗写屋宇、行人在水面的倒影。“浮萍”句是明写山影。浮萍断处的间隙,隐现山影于水面,令人联想到微风轻拂,浮萍摇

动,山影在水面也随之摇曳,真有神妙之趣;“莫放修芦碍月生”,却是虚写月影。诗人不愧“张三影”之称。

【思考】 “浮萍破处见山影,小艇归时闻草声”这两句诗写景有怎样的特点?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

(课内)

它的目光被那走不完的铁栏缠得这般疲倦,什么也不能收留。它好像只有千条的铁栏杆,千条的铁栏后便没有宇宙。

(里尔克《豹——在巴黎植物园》)(课外)

1.我钉在/我的诗歌的十字架上/为了完成一篇寓言/为了服从一个理想/天空、河流与山峦/选择了我,要我承担/我所不能胜任的牺牲/于是,我把心/高高举在手中/那被痛苦和幸福/千百次洞穿的心啊/那因愤怒与渴望/无限地扩张又缩紧的心啊/我的心/在各种角度的目光的投射下/发出了虹一样的光芒

(舒婷《在诗歌的十字架上——献给我北方的妈妈》)2.好吧,我们不再一起漫游/消磨这幽深的夜晚/尽管这颗心仍旧迷恋/尽管月光还那么灿烂/因为利剑能够磨破剑鞘/灵魂也把胸膛磨得够受/这颗心呵/它得停下来呼吸/爱情也得有歇息的时候。/虽然夜晚为爱情而降临/很快的/很快又是白昼/但是在这月光的世界,我们已不再一起漫游。

(拜伦《好吧,我们不再一起漫游》)三、词语辨析

1.柔软·柔细

柔软:指软和,不坚硬。

柔细:指柔和而细。

填一填:

小叶榄仁的主干浑圆挺直,枝桠自然分层轮生于主干四周,层层分明有序水平向四周开展,枝桠_________,小叶枇杷形,具短绒毛,冬季落叶后光秃_________的枝桠美,益显独特风格。柔软柔细2.疲倦·疲困

二者都有“疲乏”之意。

疲倦:疲乏、困倦。

疲困:疲乏、(经济状况)疲软。

填一填:

某些抗组织胺、某些抗感冒类药物或止咳糖浆等,均有产生嗜睡的副作用,使你感到_________。一般停药后,_________就会消失。疲困疲倦[作者卡片][知识链接]

(1)超现实主义是第一次世界大战以后在法国兴起的一个文学艺术流派。认为只有“下意识的领域”、梦境、幻觉、本能、呓语等“超现实”的生活,才是创作的源泉,故在创作中主张“无意识的书写”,强调对幻觉和梦境的记

叙。美国60年代兴起的新超现实主义诗歌就是1920~1930年期间的超现实主义诗歌运动的延续和发展。他们认为只有找到这种隐秘的联系,想象的跳跃和比喻的转换才能够成为现实,诗歌意象也才能够从心灵的深处自然跃起。(2)意象派是现代英美诗歌中的一个流派,是美国新诗运动中最早、最重要、最有影响的派别。它产生于第一次世界大战前夕。意象派的产生源于对浪漫主义的批判,是针对当时统治英美诗坛的后期浪漫主义即维多利亚诗风的反弹。英国哲学家、批评家兼诗人休姆是意象派理论的最早奠基人之一。在20世纪的前十年,先后在美国和英国出现了以庞德和埃米·罗维尔为首的英美意象派诗人.他们的目的是使诗歌摆脱浪漫主义的感伤情调和无病呻吟,力求使诗具有艺术的凝练和客观性;文字要简洁,感情要含蓄,意象要鲜明具体;整首诗给人以雕塑感,线条明晰有力,坚实优美,同时又要兼有油画的浓郁色彩。1.《豹》这首诗对囚困在铁笼中的豹这个意象进行了细致而逼真的观察和描绘,作者是从哪些方面着力刻画豹的形象的?

我的答案:________________________________________作者抓住豹的心理和眼神刻画了豹的形象。2.《蛇》这首诗描写的对象是什么?诗人的态度是怎样的?

我的答案:________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 这首诗描写的对象是两条并行穿越荒野的蛇。诗人对这两条蛇充满了感叹和赞美之情。写它们“像一次竞赛”,说明它们非常有活力,生命力旺盛。“像一种舞蹈”,说明它们的形体和行为都非常美。“像一场爱情”,写出了它们相亲相爱、欢乐到极点的状态。1.“它的目光被那走不完的铁栏/缠得这般疲倦,什么也不能收留。/它好像只有千条的铁栏杆,/千条的铁栏后便没有宇宙。”为什么说“千条的铁栏后便没有宇宙”?

[我的理解] 囚禁在动物园的“豹”,它本身就是现实中动物命运的真实写照。只限于在动物园或影视里看到过豹的我们,依然能够透过铁栏杆看到它柔软的毛皮下鼓动的肌肉,懒散的脚步中透出的机敏。这样一个大自然中强悍膘壮的动物,使人感到铁栏的畏缩、阴暗,更令人愤怒制造铁栏杆者的卑劣、阴险。眼睛同样也是动物内心世界的窗户,诗人正是抓住豹的“目光”进行细致描写,从而深入刻画豹的内心世界。这“目光”为什么是这般“疲倦”呢?原来是因为被“走不完的铁栏”“缠”

的,多么绝望的心理状态!一个“缠”字形象地把铁栏比作是蟒蛇或柔软但越勒越紧的绳索,豹被束缚的精神和意志由疲倦、失望变得麻木。那空虚的目光里“什么也不能收留”,显得无限悲凉,“千条的铁栏杆”把它牢牢地限定在小小的笼中,失去了整个宇宙的它,已然失去了生命的意义。在更深层面上,这其实也是人类在现代文明的异化中艰难挣扎的艺术再现,这一诗节留给我们一个巨大的想象空间,这“豹”的世界难道不是“人”的世界吗?2.“强韧的脚步迈着柔软的步容,/步容在这极小的圈中旋转,/仿佛力之舞围绕着一个中心,/在中心一个伟大的意志昏眩。”“一个伟大的意志昏眩”是指什么?

[我的理解] 诗人观察描写的角度从豹的眼睛转移到豹的脚步和身影,透视了豹那强大的力量和意志被困铁栏中的悲剧状态——昏眩。豹的脚步“强韧”有力,并且非常“柔软”无声,这正是一种超级猎手在追杀猎物时所应该具备的状态,但是在猎场上如此优秀的脚步现在却只能在极小的铁栏之内转圈、旋转。这样的状态就如同强大的力量在围绕一个中心舞蹈着,本来等待着这个中心指挥着它们来完成一种伟大的事业,但是在舞蹈中心,那个伟大的意志却昏眩过去了。后两句不仅比喻运用得相当贴切,而且可以看作是全诗的核心所在。受到铁栏杆束缚的“豹”,只能无可奈何地“旋转”“力之舞”,它的力量、潜能、精神无法得到充分发挥,它更担心的是,“伟大的意志”会在日削月磨中渐渐丧失殆尽,即使处于“力之舞”的中心,最后也只能以可怕的“昏眩”为结局。这情境与诗人的境遇是何等相

似,也许,诗人有着热烈的追求,有着勃发的热情和深远的梦想,但是诗人只能围着那个中心打转,这在诗人看来,不也是“伟大的意志昏眩”吗?3.“它们的身子/像两根黑皮鞭,/举起来向前抽打”,这个比喻句好在哪里?想表现蛇的什么特点?

[我的理解] 这三行诗描写的对象是两条蛇。“像两根黑皮鞭,/举起来向前抽打”,将两条蛇比喻成两根黑皮鞭,显得奇特和超脱,却又在情理之中。从本体和喻体之间的相似点来看:它们的形体都是细而长,它们的形态都是软而韧,它们的颜色都是深色,这些都是静态的美。“举起来向前抽打”更显示诗人超凡的想象力和对语言的驾驭力,这两条蛇“疾速掠过丛林”,机敏、行速之快、力度之大就如同“举起来向前抽打”的皮鞭。这不就是感叹、赞美一种旺盛的生命力吗?4.《蛇》是怎样体现“人与自然”的关系的?运用了哪些修辞方法?

[我的理解] 本诗运用了生动的比喻。如:把蛇的身子喻为黑皮鞭,显得柔软生动;把蛇的游动喻为竞赛、舞蹈、爱情等,也很新奇美妙。还用了拟人手法,将蛇的游动说成是参加音乐会。另外,结尾还采用了烘托的手法,让知更鸟的呼叫成为神来之笔。这样,蛇的这种欢快、其乐无穷的状态很自然地让人反观人类自己,我们不也应该有这样的心态吗?蛇犹如此,人何不能?人与自然本是息息相通的,可以从对方的身上找到自己的影子或审视自己该何去何从。5.从《蛇》这首诗来看,它是如何体现作者的现代主义观念的?

[我的理解] 诗中的蛇具有与以往完全不同的形象,代表着昂扬快活、自由美好的生命状态。这种对传统形象的颠覆,也是现代主义诗歌的一个传统。因为在现代主义诗人看来,传统中的许多东西都积淀着他们所反对的文化和规范,而那些文化和规范是会扼杀人的生命力和自由的。诗歌语言清新而简洁,不像有些现代主义诗歌那样抽象和晦涩。对蛇的描绘形象而传神,充满了昂扬和欢乐的精神,既引人深思,又给人以鼓舞。在《豹》这首诗中,里尔克借豹子的处境来表现自己人生的复杂感受,反映知识分子转折时期迷惘彷徨的心境。你认为诗中豹的形象象征什么?

[我的理解] (示例1)豹是被束缚的自由和生命力。豹被拘束在一个狭小的铁栏内,“千条的铁栏后便没有宇宙”,只能在极小的圈中旋转,可以说广阔的宇宙没有豹的些许活动空间,它失去了自由,生命力被禁锢了,失去了虎虎的生气,只剩下疲倦与四肢紧张的静寂,在诗人的笔下,豹就是被束缚的自由和生命力的象征。(示例2)豹是所有胸怀大志的人处于被囚困状态的悲剧形象的象征。豹的心中是广阔的宇宙,它具有伟大的意志,强韧的脚步,非凡的才能,只是它因被囚禁而缺少展示才能的“力之舞”,失去了铁栏后的宇宙,心中的一幅图像也化为乌有,完全是胸怀大志而失去舞台的末路英雄的形象。拟人化手法

写法指导

拟人化是我们写作中常用的一种修辞表现手法。所谓拟人化,就是将人类以外的各种有生命的、无生命的、有形

的、无形的一切事物人格化,使它们具有人的思想情感、行为举止、言语表现。

拟人化手法的一大特点就是容易拉近与读者的距离,因为可以把人类以外的事物写得像人一样,这样一来,读者就可以直接与之交流。《豹》这首诗歌从第三人称的角度,拟想它的“疲倦”“昏眩”,它的无奈、忍耐,它的厌倦、苦恼等等,这种比拟从外在行为一直深入到内在心理。比如描写豹的眼光,就如同把豹当成人来写一样。

运用拟人化手法写作,需要注意以下几点:

(1)详细了解。写之前,你必须对你所写的这个事物(动物、植物、生活用品、科技用品等等)有较深透的了解,必须仔细地观察,有时还要参考有关资料。(2)融进感情。写作的内容,可以是自己观察思考得来的,也可以是自己从阅读的资料中得来的。但不管内容是怎样得来的,都要加以思考加工,充分融进自己的思想感情。

(3)综合运用其他手法。在写作过程中,还应该综合使用比

喻、夸张等修辞手法,力求把文章的语言叙述得生动有趣。

随堂练笔

选择你熟悉的事物,用拟人化手法写一个片段.100字左右。范文示例

秋 雨

秋天的雨不温柔,也不热烈,它用冰冷冲刷着对上一个季节的记忆。它一下就是连续好几天,说大不大,说小不小,

就像一个漫无目的的游者,既不着急,也不偷懒。天上是灰蒙蒙的, 带着挥之不去的恹恹之意;地面上是黑漆漆

的,永远一副冷峻的神情。秋雨绵绵,习习凉风吹过,幻成一片蒙蒙的轻纱。仰望天空,细雨便柔柔地扑向我的脸颊。雨中虽没有一片新绿,但幽幽的暗黄也随着风和雨的身影倾斜飞舞。远古人类均穴居、草居,最怕的是受到蛇的骚扰。《说文》记载:“上古草居患它,故相问曰‘无它乎’。”这“它”便指蛇。《山海经·海内南经》记载:“巴蛇食象,三岁而出其骨。”为此,民间还流传谚语“人心不足蛇吞象”。由于人对蛇有一种敬畏心理,远古时代的人民崇尚“人首蛇身”的图腾,中国的龙实际上是由蛇演化而来的。文学中对蛇的描写,有善恶、褒贬之分。文人往往把蛇幻化为精怪,最初出现的蛇的形象是可怕的,对人是不友好的。明代小说家冯梦龙开创了对蛇美化的先河。

生活中人们畏蛇,却捕蛇、吃蛇。印度人认为吃蛇可以吸取神的智慧。我国南方人则把蛇当作美味佳肴,所谓“秋风起矣,三蛇肥矣”。[适用话题]草原八月末

梁 衡 朋友们总说,草原上最好的季节是七八月。一望无际的碧草如毡如毯,上面盛开着数不清的五彩缤纷的花,如繁星在天,如落英在水,风过时草浪轻翻,花光闪烁,那景色是何等的迷人。但是不巧,我总赶不上这个季节,今年上草原时,又是八月之末了。

驱车上了草原,从围场县出发,翻过山,穿过茫茫林海,过一界河,便从河北进入内蒙古境内。刚才在山下沟谷中所感受的峰回路转和在林海里感觉到的绿浪滔天,一下都被甩到另一个世界上,天地顿时开阔得好像连自己的五脏六腑也不复存在。两边也有山,但都变成缓缓的土坡,随着地形的起伏,草场一会儿是一个浅碗,一会儿是一个大盘。草色已经转黄了,在阳光下泛着金光。由于地形的变换和车子的移动,那金色的光带在草面上掠来飘去,像水面闪闪的亮波,又像一匹大绸缎上的反光。草并不深,刚可没脚脖子,但难得的平整,就如一只无形的大手用推剪剪过一般。看着这些,你突然会感到自己身体的四壁已豁然散开,所有的烦恼连同所有的雄心、理想都一下逸散得无影无踪。你已经被融化在这透明的天地间。 车子在缓缓地滑行,除了车轮与草的摩擦声,便什么也听不到了。我们像闯入了一个外星世界,这里只有颜色没有声音。草一丝不动,因此你也无法联想到风的运动。停车下地,我又疑是回到了中世纪。放眼尽量地望,细细地寻,不见一个人,于是那牛羊群也不像是人世之物了。我努力想用眼睛找出一点声音。牛羊在缓缓地移动,它不时抬起头看我们几眼,或甩一下尾,像是无声电影里的物。仿佛连空气也没有了,周围的世界竟是这样空明。 这偌大的草原又难得的干净。干净得连杂色都没有。这草本是一色的翠绿,说黄就一色的黄,像是冥冥中有谁在统一发号施令。除了草便是山坡上的树。树是成片的林子,却整齐得像一块刚切割过的蛋糕,摆成或方或长的几何图形。一色桦木,雪白的树干,上面覆着黛绿的树冠。远望一片林子就如黄呢毯上的一道三色麻将牌,或几块积木,偶有几株单生的树,插在那里,像白袜绿裙的少女,亭亭玉立。蓝天之下干净得就剩下了黄绿、雪白、黛绿这三种层次。我奇怪这树与草场之间竟没有一丝的过渡,不见丛生的灌木、蓬蒿,连矮一些的小树也没有,冒出草毯的就是如墙如堵的树,而且整齐得像公园里常修剪的柏树墙。眼前这种异样的整齐美、装饰美,倒使我怀疑不在自然中。 在这个大浅盘的最低处是一片水,当地叫泡子,其实就是一个小湖。当年康熙帝的舅父曾带兵在此与阴谋勾结沙俄叛国的噶尔丹部决一死战,并为国捐躯。因此这地名就叫将军泡子。水极清,也像凝固了一样,连倒影的云朵也纹丝不动。对岸有石山,鲜红色,说是将士的血凝成。历史的话剧已成隔世渺茫的传说。我遥望对岸的红山,水中的白云,觉得这泡子是一块凝入了历史影子的透明琥珀,或一块凝有三叶虫的化石。往昔岁月的深沉和眼前大自然的纯真使我陶

醉。历史只有在静思默想中才能感悟,有谁会在车水马龙的街市发古之幽情?这空旷,静谧,水草连天,蓝天无垠的草原,教人真想长啸一声念天地之悠悠,想大呼一声魂兮归来.教人灵犀一点想到光阴的飞逝,想到天地人间的久长。 我们将返回时,主人还在惋惜未能见到草原上千姿百态的花。我说,看花易,看这草原的纯真难。感谢上帝的安排,阴差阳错,我们在花已尽,雪未落,草原这位小姐换装的一刹那见到了她不遮不掩的真美。正如观众在剧场里欣赏舞台上浓妆长袖的美人是一种美,画家在画室里欣赏裸立于窗前晨曦中的模特又是一种美。两种都是艺术

美,但后者是一种更纯更深的展示着灵性的美。这种美不可多得也无法搬上舞台,它不但要有上帝特造的极少数的标准的模特,还要有特定的环境和时刻,更重要的还要有能生美感共鸣的欣赏者。这几者一刹那的交汇,才可能迸发出如电光石火般震颤人心的美。这时自然美的韵律便与你的心律共振,你就可与自然对话交流了。 呜呼!草原八月末。我一步三回头地离开那块神秘的草地。将要翻过山口时又停下来伫立良久。明年这时还能再来吗?我的草原!

[赏评] 本文作者像是一位出色的绘画家在用新的画笔描绘着这片美丽的草原。文章紧扣草原开阔、宁静、干净和纯真的特点展开描绘,表达了作者对草原的热爱、赞美、留恋之情。这里的草原除了天空的净蓝,就只有黄绿、雪白、黛绿三个层次了。在他的眼中,草场“像谁家的一个庭院。‘庭院深深,深几许’这样干净,这样整齐,这样养护得一丝不乱”。六七月的草原确实有着千姿百态的花朵,有着无际的绿海,作者认为,这是草原的美,是“一种更纯更深的展示着灵性的美”。作者极善于利用平常的字眼来造就出传神的语句,利用极为普通的词语展现神奇的表现力。

题西溪无相院

张 先

积水涵虚上下清,几家门静岸痕平。

浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

入郭僧寻尘里去,过桥人似鉴中行。

已凭暂雨添秋色,莫放修芦碍月生。

【赏析】 张先家居湖州乌程,其地有东苕溪、西苕溪二流在乌程合流入太湖。本诗写的是湖州西苕溪。诗中描绘秋雨初晴的江南溪上景致,明净清丽,充满娴静的雅趣。颔联上句着眼于视觉,写浮萍破处,山影在水中显现出来,呼应了第一联的“清”字。下句则着墨于听觉,以细微的草声衬托出环境的宁静,呼应了第一联的“静”字。五、六两句所写静景,乃是至静之景,静入心境。张先又善写“影”,

如“几家门静岸痕平”“过桥人似鉴中行”二句,是暗写屋宇、行人在水面的倒影。“浮萍”句是明写山影。浮萍断处的间隙,隐现山影于水面,令人联想到微风轻拂,浮萍摇

动,山影在水面也随之摇曳,真有神妙之趣;“莫放修芦碍月生”,却是虚写月影。诗人不愧“张三影”之称。

【思考】 “浮萍破处见山影,小艇归时闻草声”这两句诗写景有怎样的特点?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

(课内)

它的目光被那走不完的铁栏缠得这般疲倦,什么也不能收留。它好像只有千条的铁栏杆,千条的铁栏后便没有宇宙。

(里尔克《豹——在巴黎植物园》)(课外)

1.我钉在/我的诗歌的十字架上/为了完成一篇寓言/为了服从一个理想/天空、河流与山峦/选择了我,要我承担/我所不能胜任的牺牲/于是,我把心/高高举在手中/那被痛苦和幸福/千百次洞穿的心啊/那因愤怒与渴望/无限地扩张又缩紧的心啊/我的心/在各种角度的目光的投射下/发出了虹一样的光芒

(舒婷《在诗歌的十字架上——献给我北方的妈妈》)2.好吧,我们不再一起漫游/消磨这幽深的夜晚/尽管这颗心仍旧迷恋/尽管月光还那么灿烂/因为利剑能够磨破剑鞘/灵魂也把胸膛磨得够受/这颗心呵/它得停下来呼吸/爱情也得有歇息的时候。/虽然夜晚为爱情而降临/很快的/很快又是白昼/但是在这月光的世界,我们已不再一起漫游。

(拜伦《好吧,我们不再一起漫游》)三、词语辨析

1.柔软·柔细

柔软:指软和,不坚硬。

柔细:指柔和而细。

填一填:

小叶榄仁的主干浑圆挺直,枝桠自然分层轮生于主干四周,层层分明有序水平向四周开展,枝桠_________,小叶枇杷形,具短绒毛,冬季落叶后光秃_________的枝桠美,益显独特风格。柔软柔细2.疲倦·疲困

二者都有“疲乏”之意。

疲倦:疲乏、困倦。

疲困:疲乏、(经济状况)疲软。

填一填:

某些抗组织胺、某些抗感冒类药物或止咳糖浆等,均有产生嗜睡的副作用,使你感到_________。一般停药后,_________就会消失。疲困疲倦[作者卡片][知识链接]

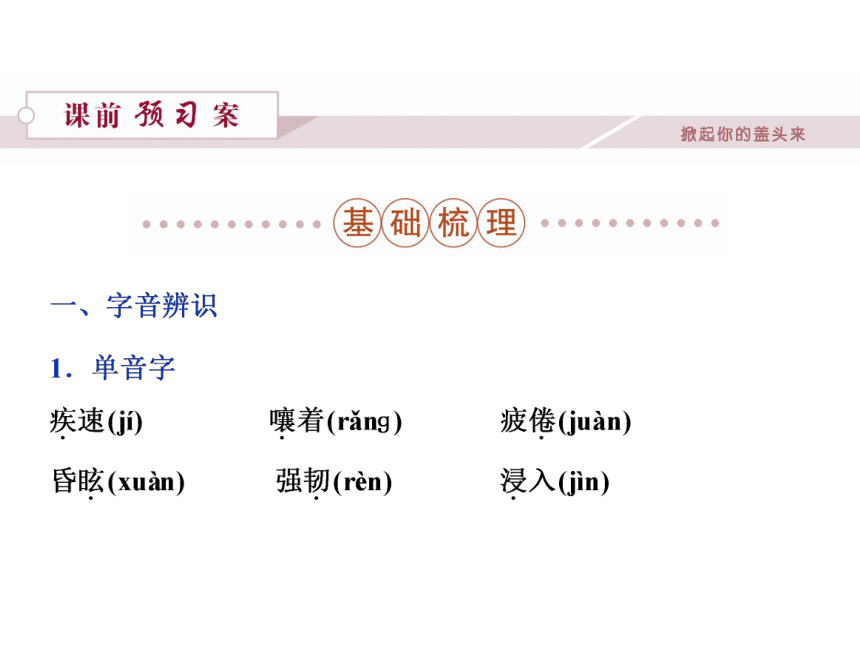

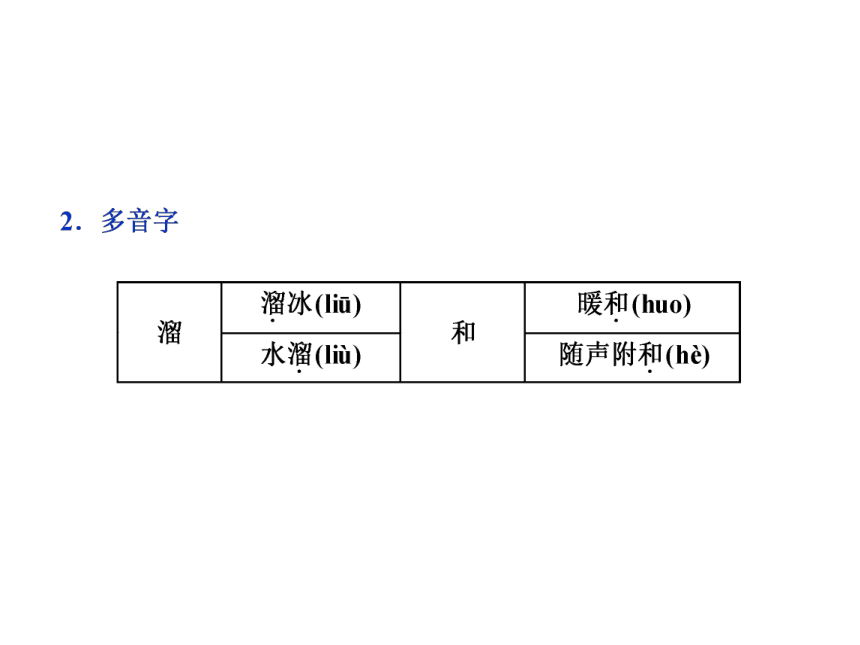

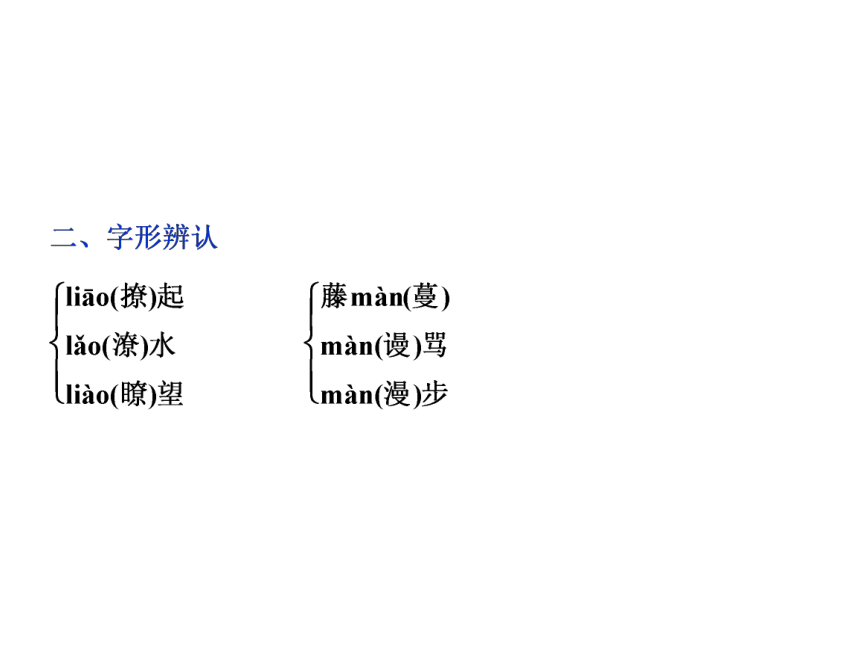

(1)超现实主义是第一次世界大战以后在法国兴起的一个文学艺术流派。认为只有“下意识的领域”、梦境、幻觉、本能、呓语等“超现实”的生活,才是创作的源泉,故在创作中主张“无意识的书写”,强调对幻觉和梦境的记

叙。美国60年代兴起的新超现实主义诗歌就是1920~1930年期间的超现实主义诗歌运动的延续和发展。他们认为只有找到这种隐秘的联系,想象的跳跃和比喻的转换才能够成为现实,诗歌意象也才能够从心灵的深处自然跃起。(2)意象派是现代英美诗歌中的一个流派,是美国新诗运动中最早、最重要、最有影响的派别。它产生于第一次世界大战前夕。意象派的产生源于对浪漫主义的批判,是针对当时统治英美诗坛的后期浪漫主义即维多利亚诗风的反弹。英国哲学家、批评家兼诗人休姆是意象派理论的最早奠基人之一。在20世纪的前十年,先后在美国和英国出现了以庞德和埃米·罗维尔为首的英美意象派诗人.他们的目的是使诗歌摆脱浪漫主义的感伤情调和无病呻吟,力求使诗具有艺术的凝练和客观性;文字要简洁,感情要含蓄,意象要鲜明具体;整首诗给人以雕塑感,线条明晰有力,坚实优美,同时又要兼有油画的浓郁色彩。1.《豹》这首诗对囚困在铁笼中的豹这个意象进行了细致而逼真的观察和描绘,作者是从哪些方面着力刻画豹的形象的?

我的答案:________________________________________作者抓住豹的心理和眼神刻画了豹的形象。2.《蛇》这首诗描写的对象是什么?诗人的态度是怎样的?

我的答案:________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 这首诗描写的对象是两条并行穿越荒野的蛇。诗人对这两条蛇充满了感叹和赞美之情。写它们“像一次竞赛”,说明它们非常有活力,生命力旺盛。“像一种舞蹈”,说明它们的形体和行为都非常美。“像一场爱情”,写出了它们相亲相爱、欢乐到极点的状态。1.“它的目光被那走不完的铁栏/缠得这般疲倦,什么也不能收留。/它好像只有千条的铁栏杆,/千条的铁栏后便没有宇宙。”为什么说“千条的铁栏后便没有宇宙”?

[我的理解] 囚禁在动物园的“豹”,它本身就是现实中动物命运的真实写照。只限于在动物园或影视里看到过豹的我们,依然能够透过铁栏杆看到它柔软的毛皮下鼓动的肌肉,懒散的脚步中透出的机敏。这样一个大自然中强悍膘壮的动物,使人感到铁栏的畏缩、阴暗,更令人愤怒制造铁栏杆者的卑劣、阴险。眼睛同样也是动物内心世界的窗户,诗人正是抓住豹的“目光”进行细致描写,从而深入刻画豹的内心世界。这“目光”为什么是这般“疲倦”呢?原来是因为被“走不完的铁栏”“缠”

的,多么绝望的心理状态!一个“缠”字形象地把铁栏比作是蟒蛇或柔软但越勒越紧的绳索,豹被束缚的精神和意志由疲倦、失望变得麻木。那空虚的目光里“什么也不能收留”,显得无限悲凉,“千条的铁栏杆”把它牢牢地限定在小小的笼中,失去了整个宇宙的它,已然失去了生命的意义。在更深层面上,这其实也是人类在现代文明的异化中艰难挣扎的艺术再现,这一诗节留给我们一个巨大的想象空间,这“豹”的世界难道不是“人”的世界吗?2.“强韧的脚步迈着柔软的步容,/步容在这极小的圈中旋转,/仿佛力之舞围绕着一个中心,/在中心一个伟大的意志昏眩。”“一个伟大的意志昏眩”是指什么?

[我的理解] 诗人观察描写的角度从豹的眼睛转移到豹的脚步和身影,透视了豹那强大的力量和意志被困铁栏中的悲剧状态——昏眩。豹的脚步“强韧”有力,并且非常“柔软”无声,这正是一种超级猎手在追杀猎物时所应该具备的状态,但是在猎场上如此优秀的脚步现在却只能在极小的铁栏之内转圈、旋转。这样的状态就如同强大的力量在围绕一个中心舞蹈着,本来等待着这个中心指挥着它们来完成一种伟大的事业,但是在舞蹈中心,那个伟大的意志却昏眩过去了。后两句不仅比喻运用得相当贴切,而且可以看作是全诗的核心所在。受到铁栏杆束缚的“豹”,只能无可奈何地“旋转”“力之舞”,它的力量、潜能、精神无法得到充分发挥,它更担心的是,“伟大的意志”会在日削月磨中渐渐丧失殆尽,即使处于“力之舞”的中心,最后也只能以可怕的“昏眩”为结局。这情境与诗人的境遇是何等相

似,也许,诗人有着热烈的追求,有着勃发的热情和深远的梦想,但是诗人只能围着那个中心打转,这在诗人看来,不也是“伟大的意志昏眩”吗?3.“它们的身子/像两根黑皮鞭,/举起来向前抽打”,这个比喻句好在哪里?想表现蛇的什么特点?

[我的理解] 这三行诗描写的对象是两条蛇。“像两根黑皮鞭,/举起来向前抽打”,将两条蛇比喻成两根黑皮鞭,显得奇特和超脱,却又在情理之中。从本体和喻体之间的相似点来看:它们的形体都是细而长,它们的形态都是软而韧,它们的颜色都是深色,这些都是静态的美。“举起来向前抽打”更显示诗人超凡的想象力和对语言的驾驭力,这两条蛇“疾速掠过丛林”,机敏、行速之快、力度之大就如同“举起来向前抽打”的皮鞭。这不就是感叹、赞美一种旺盛的生命力吗?4.《蛇》是怎样体现“人与自然”的关系的?运用了哪些修辞方法?

[我的理解] 本诗运用了生动的比喻。如:把蛇的身子喻为黑皮鞭,显得柔软生动;把蛇的游动喻为竞赛、舞蹈、爱情等,也很新奇美妙。还用了拟人手法,将蛇的游动说成是参加音乐会。另外,结尾还采用了烘托的手法,让知更鸟的呼叫成为神来之笔。这样,蛇的这种欢快、其乐无穷的状态很自然地让人反观人类自己,我们不也应该有这样的心态吗?蛇犹如此,人何不能?人与自然本是息息相通的,可以从对方的身上找到自己的影子或审视自己该何去何从。5.从《蛇》这首诗来看,它是如何体现作者的现代主义观念的?

[我的理解] 诗中的蛇具有与以往完全不同的形象,代表着昂扬快活、自由美好的生命状态。这种对传统形象的颠覆,也是现代主义诗歌的一个传统。因为在现代主义诗人看来,传统中的许多东西都积淀着他们所反对的文化和规范,而那些文化和规范是会扼杀人的生命力和自由的。诗歌语言清新而简洁,不像有些现代主义诗歌那样抽象和晦涩。对蛇的描绘形象而传神,充满了昂扬和欢乐的精神,既引人深思,又给人以鼓舞。在《豹》这首诗中,里尔克借豹子的处境来表现自己人生的复杂感受,反映知识分子转折时期迷惘彷徨的心境。你认为诗中豹的形象象征什么?

[我的理解] (示例1)豹是被束缚的自由和生命力。豹被拘束在一个狭小的铁栏内,“千条的铁栏后便没有宇宙”,只能在极小的圈中旋转,可以说广阔的宇宙没有豹的些许活动空间,它失去了自由,生命力被禁锢了,失去了虎虎的生气,只剩下疲倦与四肢紧张的静寂,在诗人的笔下,豹就是被束缚的自由和生命力的象征。(示例2)豹是所有胸怀大志的人处于被囚困状态的悲剧形象的象征。豹的心中是广阔的宇宙,它具有伟大的意志,强韧的脚步,非凡的才能,只是它因被囚禁而缺少展示才能的“力之舞”,失去了铁栏后的宇宙,心中的一幅图像也化为乌有,完全是胸怀大志而失去舞台的末路英雄的形象。拟人化手法

写法指导

拟人化是我们写作中常用的一种修辞表现手法。所谓拟人化,就是将人类以外的各种有生命的、无生命的、有形

的、无形的一切事物人格化,使它们具有人的思想情感、行为举止、言语表现。

拟人化手法的一大特点就是容易拉近与读者的距离,因为可以把人类以外的事物写得像人一样,这样一来,读者就可以直接与之交流。《豹》这首诗歌从第三人称的角度,拟想它的“疲倦”“昏眩”,它的无奈、忍耐,它的厌倦、苦恼等等,这种比拟从外在行为一直深入到内在心理。比如描写豹的眼光,就如同把豹当成人来写一样。

运用拟人化手法写作,需要注意以下几点:

(1)详细了解。写之前,你必须对你所写的这个事物(动物、植物、生活用品、科技用品等等)有较深透的了解,必须仔细地观察,有时还要参考有关资料。(2)融进感情。写作的内容,可以是自己观察思考得来的,也可以是自己从阅读的资料中得来的。但不管内容是怎样得来的,都要加以思考加工,充分融进自己的思想感情。

(3)综合运用其他手法。在写作过程中,还应该综合使用比

喻、夸张等修辞手法,力求把文章的语言叙述得生动有趣。

随堂练笔

选择你熟悉的事物,用拟人化手法写一个片段.100字左右。范文示例

秋 雨

秋天的雨不温柔,也不热烈,它用冰冷冲刷着对上一个季节的记忆。它一下就是连续好几天,说大不大,说小不小,

就像一个漫无目的的游者,既不着急,也不偷懒。天上是灰蒙蒙的, 带着挥之不去的恹恹之意;地面上是黑漆漆

的,永远一副冷峻的神情。秋雨绵绵,习习凉风吹过,幻成一片蒙蒙的轻纱。仰望天空,细雨便柔柔地扑向我的脸颊。雨中虽没有一片新绿,但幽幽的暗黄也随着风和雨的身影倾斜飞舞。远古人类均穴居、草居,最怕的是受到蛇的骚扰。《说文》记载:“上古草居患它,故相问曰‘无它乎’。”这“它”便指蛇。《山海经·海内南经》记载:“巴蛇食象,三岁而出其骨。”为此,民间还流传谚语“人心不足蛇吞象”。由于人对蛇有一种敬畏心理,远古时代的人民崇尚“人首蛇身”的图腾,中国的龙实际上是由蛇演化而来的。文学中对蛇的描写,有善恶、褒贬之分。文人往往把蛇幻化为精怪,最初出现的蛇的形象是可怕的,对人是不友好的。明代小说家冯梦龙开创了对蛇美化的先河。

生活中人们畏蛇,却捕蛇、吃蛇。印度人认为吃蛇可以吸取神的智慧。我国南方人则把蛇当作美味佳肴,所谓“秋风起矣,三蛇肥矣”。[适用话题]草原八月末

梁 衡 朋友们总说,草原上最好的季节是七八月。一望无际的碧草如毡如毯,上面盛开着数不清的五彩缤纷的花,如繁星在天,如落英在水,风过时草浪轻翻,花光闪烁,那景色是何等的迷人。但是不巧,我总赶不上这个季节,今年上草原时,又是八月之末了。

驱车上了草原,从围场县出发,翻过山,穿过茫茫林海,过一界河,便从河北进入内蒙古境内。刚才在山下沟谷中所感受的峰回路转和在林海里感觉到的绿浪滔天,一下都被甩到另一个世界上,天地顿时开阔得好像连自己的五脏六腑也不复存在。两边也有山,但都变成缓缓的土坡,随着地形的起伏,草场一会儿是一个浅碗,一会儿是一个大盘。草色已经转黄了,在阳光下泛着金光。由于地形的变换和车子的移动,那金色的光带在草面上掠来飘去,像水面闪闪的亮波,又像一匹大绸缎上的反光。草并不深,刚可没脚脖子,但难得的平整,就如一只无形的大手用推剪剪过一般。看着这些,你突然会感到自己身体的四壁已豁然散开,所有的烦恼连同所有的雄心、理想都一下逸散得无影无踪。你已经被融化在这透明的天地间。 车子在缓缓地滑行,除了车轮与草的摩擦声,便什么也听不到了。我们像闯入了一个外星世界,这里只有颜色没有声音。草一丝不动,因此你也无法联想到风的运动。停车下地,我又疑是回到了中世纪。放眼尽量地望,细细地寻,不见一个人,于是那牛羊群也不像是人世之物了。我努力想用眼睛找出一点声音。牛羊在缓缓地移动,它不时抬起头看我们几眼,或甩一下尾,像是无声电影里的物。仿佛连空气也没有了,周围的世界竟是这样空明。 这偌大的草原又难得的干净。干净得连杂色都没有。这草本是一色的翠绿,说黄就一色的黄,像是冥冥中有谁在统一发号施令。除了草便是山坡上的树。树是成片的林子,却整齐得像一块刚切割过的蛋糕,摆成或方或长的几何图形。一色桦木,雪白的树干,上面覆着黛绿的树冠。远望一片林子就如黄呢毯上的一道三色麻将牌,或几块积木,偶有几株单生的树,插在那里,像白袜绿裙的少女,亭亭玉立。蓝天之下干净得就剩下了黄绿、雪白、黛绿这三种层次。我奇怪这树与草场之间竟没有一丝的过渡,不见丛生的灌木、蓬蒿,连矮一些的小树也没有,冒出草毯的就是如墙如堵的树,而且整齐得像公园里常修剪的柏树墙。眼前这种异样的整齐美、装饰美,倒使我怀疑不在自然中。 在这个大浅盘的最低处是一片水,当地叫泡子,其实就是一个小湖。当年康熙帝的舅父曾带兵在此与阴谋勾结沙俄叛国的噶尔丹部决一死战,并为国捐躯。因此这地名就叫将军泡子。水极清,也像凝固了一样,连倒影的云朵也纹丝不动。对岸有石山,鲜红色,说是将士的血凝成。历史的话剧已成隔世渺茫的传说。我遥望对岸的红山,水中的白云,觉得这泡子是一块凝入了历史影子的透明琥珀,或一块凝有三叶虫的化石。往昔岁月的深沉和眼前大自然的纯真使我陶

醉。历史只有在静思默想中才能感悟,有谁会在车水马龙的街市发古之幽情?这空旷,静谧,水草连天,蓝天无垠的草原,教人真想长啸一声念天地之悠悠,想大呼一声魂兮归来.教人灵犀一点想到光阴的飞逝,想到天地人间的久长。 我们将返回时,主人还在惋惜未能见到草原上千姿百态的花。我说,看花易,看这草原的纯真难。感谢上帝的安排,阴差阳错,我们在花已尽,雪未落,草原这位小姐换装的一刹那见到了她不遮不掩的真美。正如观众在剧场里欣赏舞台上浓妆长袖的美人是一种美,画家在画室里欣赏裸立于窗前晨曦中的模特又是一种美。两种都是艺术

美,但后者是一种更纯更深的展示着灵性的美。这种美不可多得也无法搬上舞台,它不但要有上帝特造的极少数的标准的模特,还要有特定的环境和时刻,更重要的还要有能生美感共鸣的欣赏者。这几者一刹那的交汇,才可能迸发出如电光石火般震颤人心的美。这时自然美的韵律便与你的心律共振,你就可与自然对话交流了。 呜呼!草原八月末。我一步三回头地离开那块神秘的草地。将要翻过山口时又停下来伫立良久。明年这时还能再来吗?我的草原!

[赏评] 本文作者像是一位出色的绘画家在用新的画笔描绘着这片美丽的草原。文章紧扣草原开阔、宁静、干净和纯真的特点展开描绘,表达了作者对草原的热爱、赞美、留恋之情。这里的草原除了天空的净蓝,就只有黄绿、雪白、黛绿三个层次了。在他的眼中,草场“像谁家的一个庭院。‘庭院深深,深几许’这样干净,这样整齐,这样养护得一丝不乱”。六七月的草原确实有着千姿百态的花朵,有着无际的绿海,作者认为,这是草原的美,是“一种更纯更深的展示着灵性的美”。作者极善于利用平常的字眼来造就出传神的语句,利用极为普通的词语展现神奇的表现力。