【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:3.10 汉家寨

文档属性

| 名称 | 【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:3.10 汉家寨 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-01 07:47:58 | ||

图片预览

文档简介

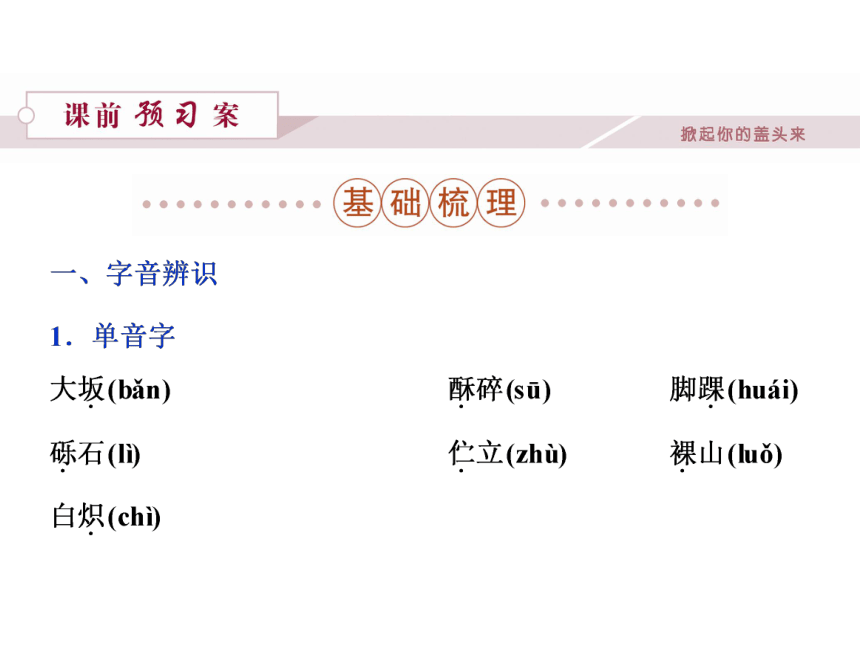

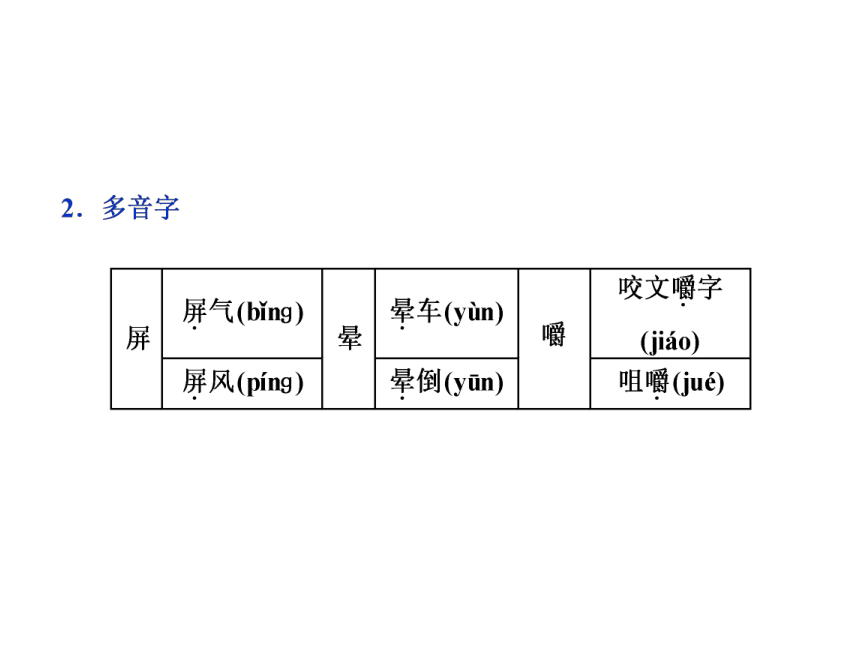

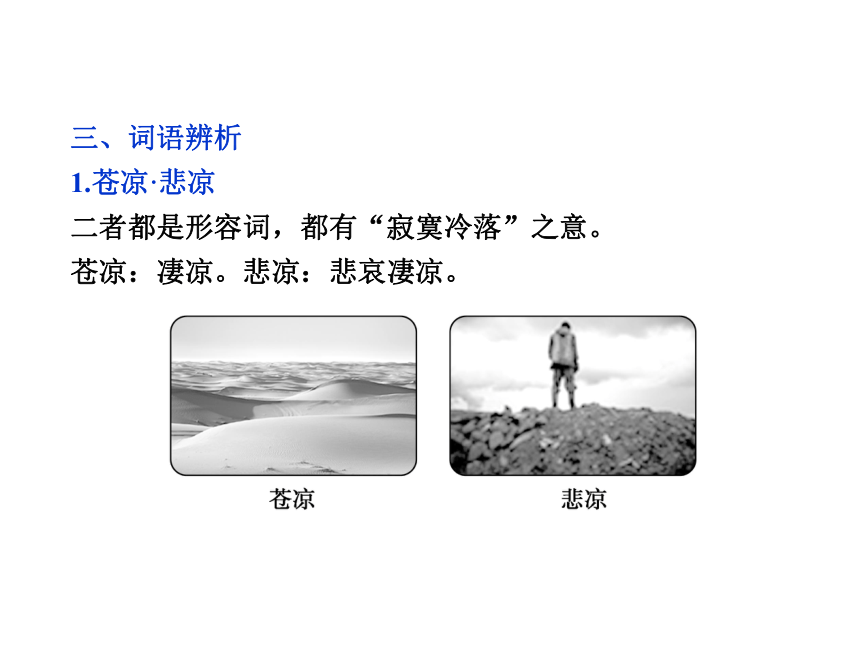

课件52张PPT。第三单元 对存在进行深思10 汉家寨诗海拾贝

柳州城西北隅种柑树

柳宗元

手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅。

方同楚客怜皇树,不学荆州利木奴。

几岁开花闻喷雪,何人摘实见垂珠。

若教坐待成林日,滋味还堪养老夫。

【赏析】 这首诗写于柳宗元被贬柳州时期,诗的内容是抒发种柑树的感想。开头两句叙述自己亲手种植柑树,并且柑树已经生长繁盛。三、四句诗人运用典故和对比,表明他爱柑橘是因为读“楚客”屈原的《橘颂》引起了雅兴,而不是像三国时丹阳太守李衡那样,想通过种橘来发家致富。不仅表现了诗人对柑树的喜爱之情,更表现了他不同流俗的坚贞品质。

五、六句说诗人从幼小的柑树,远想到它开花结果。最后两句说,将来能够亲眼看到柑橘长大成林,能以自己亲手种出的柑橘来养老,这何尝不是一种乐趣!这首诗表面看来诗人都在说种柑树,实际上是抒发了诗人被贬的抑郁心情。整首诗的语调都是平缓的,而在平缓的语调后

面,却隐藏着诗人一颗不平静的心。

【思考】 尾联中的“坐待成林日”是表达了作者的旷达之情,还是“别有一番滋味在心头”?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.坚守,如同蛹到了生命的尽头才化成蝶,让生命绚烂多姿;如同水汽抵达天空成为虹,让生命色彩斑斓。

2.陶渊明东篱采菊,坚守一份自适;李太白醉酒狂歌,坚守一份狂傲;杜子美茅屋疾呼,坚守一份关怀;托尔斯泰高龄出走,坚守一份朴素的心灵,平民的情感。

3.坚是一种挺拔,而守却是一种柔情。坚是坚执,坚执住生命所不愿放弃也不能放弃的。守则是一种思往古之悠情,有一种古道热肠。4.青春是用意志的血滴和拼搏的汗水酿成的琼浆——历久弥香;青春是用不凋的希望和不灭的向往编织的彩虹——绚丽辉煌;青春是用永恒的执着和顽强的韧劲筑起的一道铜墙铁壁——固若金汤。

5.毅力,是千里大堤一沙一石的凝聚,一点点地累积,才有前不见头后不见尾的壮丽;毅力,是春蚕吐丝一缕一缕的环绕,一丝丝地坚持,才有破茧而出重见光明的辉煌; 毅力,是远航的船的帆,有了帆,船才可以到达成功的彼岸。6.爱心是一缕照射在冬日的阳光,使贫病交迫的人感到

人间的温暖;爱心是一泓出现在沙漠里的泉水,使濒临绝境的人重新看到生活的希望;爱心是一首飘荡在夜空的歌谣,使孤苦无依的人获得心灵的慰藉。三、词语辨析

1.苍凉·悲凉

二者都是形容词,都有“寂寞冷落”之意。

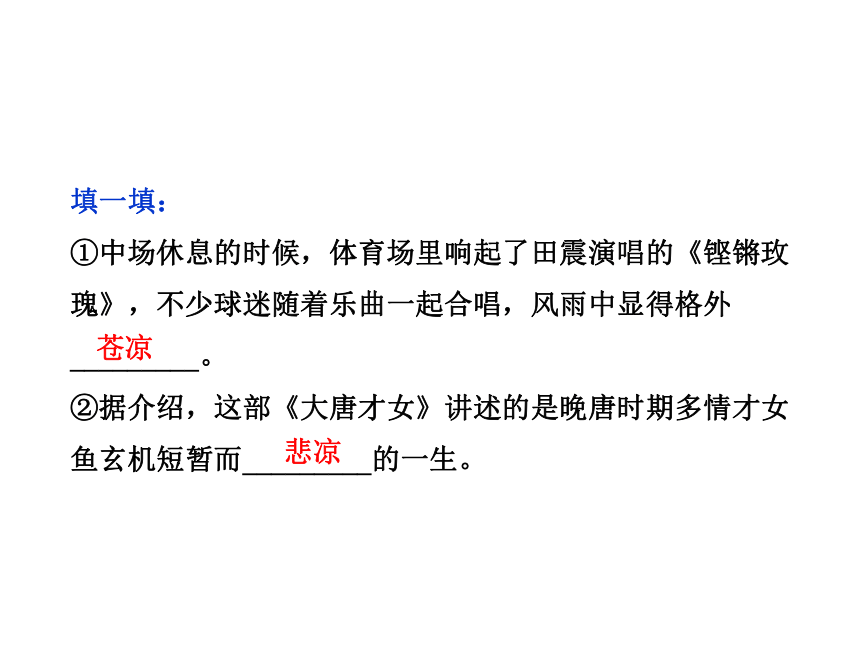

苍凉:凄凉。悲凉:悲哀凄凉。填一填:

①中场休息的时候,体育场里响起了田震演唱的《铿锵玫瑰》,不少球迷随着乐曲一起合唱,风雨中显得格外_________。

②据介绍,这部《大唐才女》讲述的是晚唐时期多情才女鱼玄机短暂而_________的一生。苍凉悲凉2.闪烁·闪耀

闪烁:光亮晃动不定、忽明忽暗;说话隐晦躲闪,不肯明确说出。

闪耀:耀眼;闪烁,但光线较强。

填一填:

当晚,群星_________,众多知名艺人_________登场,用歌声表达了对边防官兵的崇敬之情。闪烁闪耀辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________ 不毛之地:不生长草木、庄稼的荒地。形容荒凉、贫瘠。这里使用对象错误。 天衣无缝:神话传说,仙女的衣服没有衣缝。比喻事物周密完善,找不出什么毛病。此处运用正确。辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________ 难以言状:难以描述,无法形容。 声音、色彩、感觉等不能用语言描述。此处使用正确。[作者卡片][背景呈现]

1989年冬至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年,1993年9月,他发出了“今天需要抗战文学”的迫切呼声。这一段异国经历,直接构成了他“抗战文学”吁求的导体,并对其抗战文学写作产生了深刻影响。他写

道:“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,是我无法挣脱近乎暴怒的一种激动。”一种强烈的民族文化危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》《清洁的精神》。《汉家寨》选自《清洁的精神》。作者在本文中强烈地呼吁我们坚守家

园、故土,乃至文化、信仰。[知识链接]

小品文是一种寓有抒情意味和讽刺性的短小散文。它在我国有着悠久的历史和多种样式。古代许多带有强烈感彩、语言优美生动的序、跋、书信等等,都可以算作小品文。小品文的特点主要是通过事实和艺术形象来表现思想内容,议论较少,叙述、描写或抒情成分较多,以幽默的方式和戏剧性的情节,活泼、轻松的语言,给人一种揭露性的笑,并使人在笑过之后,看到问题的实质,发人深思。现在的小品文因内容的不同,一般有讽刺小品、时事小品、历史小品和科学小品之分。

小品文也是随笔、杂感等杂文的别称。小品文中的讽刺小品,就是用幽默讽刺笔调,批判错误思想,抨击腐朽事物的杂文。快速阅读全文,理清文章层次及作者的行文思路,并试用简洁明了的语言概括层次内容。

我的答案:________________________________________

__________________________________________________ 行文思路:走近汉家寨——走进汉家寨——离开汉家寨__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________课文层次:(1) “走近汉家寨”,主要写汉家寨地处的地理环境和自然条件——空寂、苍凉、荒芜、残酷。(2)“走进汉家寨”,主要写了在汉家寨的所见所感——神秘、隔绝、真实、坚忍。(3) “离开汉家寨”,主要写了作者离开汉家寨时的感受和离开汉家寨之后思想的变化——遗憾、不舍、回忆、坚守。1.在第一部分,作者对汉家寨的地理环境和自然条件描写得真实而又撼人心魄,他是如何描写的?这样描写有什么作用?

[我的理解] 第一、二段的环境描写突出汉家寨周围数百里的空寂、苍凉。“心被四野的宁寂——那充斥天宇六合的令人恐怖的死寂包裹着”“三百里空山绝谷,一路单

骑”,这是直接表现“空”;“听着马蹄声单调地试探着和这静默碰击”“若是没有这匹马弄出的蹄声,或许还好受些”,这些文字侧面烘托了

这里的寂静。第三到五段的描写突出了汉家寨周围数百里的荒芜和残酷——寸草不生,环境恶劣。“我在曝晒中晕眩了,怔怔地觉得马的脚踝早已被那些尖利的石刃割破了”

“我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳”,通过作者的主观感受,读者也能强烈地感受到汉家寨生存环境的恶劣。客观描写与主观感受相结合,正面描写与侧面烘托相结合,让作者的描写真实而又震撼人心。这一部分的描述既为下文做了铺垫,又衬托了汉家寨人物“坚守”精神的伟大。2.就像人各自有个性品质一样,汉家寨具有怎样的“性格特点”?

[我的理解] 作者是把汉家寨当作人来写的,写出了汉家寨的“个性”。它的“个性”,一是“年岁”长久。汉人屯田,唐人设县,宋代称寨,无不昭示它阅尽人间沧桑的经历。二是神秘。作者揣测,“在那块绝地里,他们究竟怎样生存下来,种什么,吃什么,至今仍是一谜”,更为重要的是,那些汉民们历经多少朝代更迭、多少环境变化,都死守不迁移,而且不被他族同化,确实让人觉得是一个谜。三是坚韧、固守。尽管处在众多少数民族的群体当中,但它守住自己的民族特点而没有被同化,是源于对本民族传统的认同,这种传统不因时间的流逝而被颠覆、改换。四是保守、封闭。这是坚守的反面意义,它远离尘嚣,也远离时代前进的步伐,直到进入现代社会还生活在简陋、朴素、枯燥之中不思进取,现代社会的日新月异、风云变幻没有在这里留下多少痕迹。3.“在美国,在日本,我总是倔强地回忆着汉家寨”,可见汉家寨对作者的影响深远。那么,你认为对于作者来说汉家寨给予作者的最重要的是什么?

[我的理解] 文章追忆途经汉家寨的情景,在极其恶劣的自然环境和生存条件下,在“三道裸山之间”,寸草不生的地方,“从宋至今,汉家寨至少已经坚守着生存了一千多年了”,作者仿佛找到了人生的答案,懂得了坚守的可贵。用坚守来抵御外在生存的苦难,是不易的。“千年以来,人为着让生命存活曾忍受了多少辛苦”“我只是隐隐感到了人的坚守,感到了那坚守如这风景一般苍凉广阔”。作者指出,坚守“与汉家寨这地名天衣无缝”,“汉家寨”在这里具有双重的含义:一是地名,二是指有关“汉”文化的所有的内容。“坚守”在这里不仅是一种执着的精

神,还包括对故园、家国、文化、信仰的执着保护、怀

念、追求,不离不弃。正是因为坚守,人在那种环境下生存了下来,也正是因为坚守,几千年的汉文化长久地保留下来,有多少人在坚守中忍受了多少的辛苦已经不为今人所知,但坚守却是无论何时何地都必须不离不弃的。4.文中反复出现的“坚守”一词,有着怎样的含义?

[我的理解] “坚守”是全文主题,是作者意欲宣扬的一种精神。本文中的“坚守”在不同时代有不同意义,甚至在同一时代里的不同人那里也有不同意义。在汉民祖先那里,坚守意味着克服屯垦的困难,以及抵御凶蛮外族的入侵;在其后的汉人那里,坚守意味着保住本民族的传统不被消解、篡改;在现代汉人那里,意味着忍受大西北恶劣的自然环境带来的荒漠、孤寂,当然也可能是懒得迁移,坚守变成了保持惰性的代名词;而在“我”这里,坚守意味着感受汉民族的文化生命力和繁殖力的强大,从汉家寨汲取到的精神滋养使精神境界从此升高一层。5.这篇文章有哪些象征意义?

[我的理解] 从地域文化象征看,有多重意义。首先是汉家寨的象征意义,“汉代以来这里便有中原人屯垦生息” “从宋至今,汉家寨至少已经坚守着生存了一千多年了”,汉家寨在“坚守”:尽管被时代、社会、历史所抛弃,但是它仍坚定地守着自己的某些东西;尽管不是什么生命体,但似乎有灵魂,有品格和信念,就像人类一样。其次是自然风景的象征意义,这里有个神秘的“三岔口”,文中多次提到,那是“三道巨大空茫的戈壁滩”“三岔戈壁的万吨铁石”,只有荒漠、沉寂,而没有生命存活的条件,集中体现了大自然的严酷,“这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它”“三个方向都像可怕的暗示”,何至于“可怕的暗示”?那一定是心里畏惧,把它神秘化、神灵化了。第三是人物的象征意义,在汉家寨所见的两个人,一个老汉、一个小女孩,他们分别代表着过往历史的回忆和未来世界的预言,某些传统势必仍将被“坚守”下去;还有一个具有象征意义的人物,那就是“我”,“我独自一人”“走近了汉家寨”“最后遗憾地离开了”,孤独地来,孤独地去,走近神秘而荒芜的汉家寨,又悄然离开。汉家寨是“驿站”,“我”是匆匆过客,仿佛预言着人生的偶然性和必然性,人生遭遇的短暂性和记忆的深远性。6.这篇文章的语言有何特点?

[我的理解] 张承志是当代文坛上有着良好语言修养的一位散文作家。他的语言虽不华美,不显喧嚣之声和激烈奔涌之情,但沉着、凝重,内在情味和意蕴颇浓、颇深。全篇都是形象化的语言,写景犹然。文中许多语句都由深长意味、不甚张显的文字写成,如开篇“那是大风景和大地貌荟集的一个点”,“点”者小也,二大一小,精深思之而出笔,颇有情趣。再如,“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸,孤零零地存在于这巨大得恐怖的大自然中”,以物拟物,形象感更强。还有,“可是,那种将结束的白炽已经变了,汉家寨日落前的炫目白昼中已经有一种寒气存

在”,这里没有炫耀的色彩和嚣张的语言,只是一些平常的字句,可是读来却能让人感受到一种沉着的力量。有人认为汉家寨人的“坚守”是不值得提倡的,汉家寨人的“坚守”只能导致封闭落后的结果;有人认为汉家寨人的“坚守”是值得赞扬的,我们这个时代恰恰需要这种“坚守”精神,你认为呢?

[我的理解] (示例1)汉家寨这样一个与世隔绝的地方,生存条件极为恶劣,可以说不是“宜居”的地方。汉家寨人应该选择离开,去寻找一个更适合他们生产和生活的地方,而汉家寨人选择“坚守”,其结果只能是封闭落后,远离现代文明。当今这个时代,社会发展日新月异,人际往来日趋密切,如果选择“坚守”封闭与隔绝,就意味着脱离社会,脱离文明,这是向“与丛林为伍”“与野兽相伴”的原始倒

退,是绝对不可取的。(示例2)汉家寨人的坚守不值得。汉家寨是一个死寂、荒

凉的地方,铁灰色戈壁隔断了他们与外界的沟通,抹杀了他们本应具有的交际能力。作者见到的老人和小女孩一声不吭,他们的冷漠、麻木,就如同戈壁滩的寒气,充斥着人的身心,闭塞的地理环境造就了思想闭塞的人,这种没有思想、没有希望的生活应该改变。他们那种与世隔绝的生活并不幸福,他们是想走出去,但又怕走出去,因为他们不能适应外面的世界,他们的坚守不是自觉的坚守,而是无奈的坚守。动静结合

写法指导

在散文中常常会用到一种表现手法叫“动静结合”,这种手法,往往将静的气氛动态化,使静态给人以动态美。如本文中有这样一段:“若是没有这匹马弄出的蹄声,或许还好受些。三百里空山绝谷,一路单骑,我回想着,不觉一阵阵阴凉袭向周身。那种山野之静是永恒的:一旦你被它收容过,有生之年便再也无法离开它了。无论后来我走到哪里,总是两眼幻视,满心幻觉,处处都像是那个铁色戈壁,都那么空旷宁寂,四顾无援。我只有凭着一种茫然的感觉,任那匹伊犁马负着我,一步步远离了背后的雄伟天山。”这段文字本来是写山野之静的,但有了人的活动,加上马蹄的声响,动静结合就使山野之静有了生机。

在作文中运用以动写静应注意以下三个问题:(1)先渲染一个背景,这个背景应该是静态的,要由具体的事物组合而成。

(2)集中一个点写动态的事物,这个点要突出,或写人的活动,或写物的活动,要起衬托的作用。

(3)动与静的配合要协调,要注意时间或空间的一致性。

随堂练笔

请仔细观察,用心感受,以“夜晚”为中心写一段文字,要运用动静结合的表现手法。范文示例

夏 夜

他靠着纱窗望出去,满天的星又密又忙,它们声息全无,而看来只觉得天上热闹。一弯月亮像未长成的女孩子,但见人已不羞缩,光明和轮廓都清晰显露,渐渐可烘衬夜景.小园草地里的小虫琐琐屑屑地在夜谈。不知哪里的蛙群齐心协力地干嚎,像声浪给火煮得发沸。几星萤火优游来去,不像飞行,像在厚密的空气里漂浮,月光不到的阴黑处,一点萤火忽明,像夏夜里一只微绿的小眼睛。在大漠中坚守的气象人

内蒙古阿拉善盟拐子湖气象站地处内蒙古额济纳旗境内的戈壁深处、巴丹吉林沙漠北缘,承担着国家气象信息采集和交换的任务。

拐子湖气象站坐落在茫茫戈壁荒漠之中,方圆百公里内常住人口不到20人,交通闭塞,生活条件十分艰苦,生存环境极为恶劣,这里年均降水量只有41毫米,而年蒸发量却高达4 523.7毫米。每年有60多天刮7级大风、沙尘暴天气约30天,最大风速

达38米/秒。冬季最低温度能达到零下31摄氏度,夏季酷

暑来临,气温40度以上的有30多天,沙漠里最高温度80度能让生鸡蛋变熟。

环境的艰苦、生活的艰辛没有磨灭拐子湖气象站职工的意志,全站职工顶酷暑、冒严寒,在滚滚沙尘暴中从未间断对气象、生态环境的观测。全站地面观测始终保持零错误率,报表合格率达到100%,这些基础观测数据为国家准

确预报天气,开展气象防灾、减灾和航天、国防科学试验提供了重要支撑。[适用话题]视野的盛宴

张承志 无需再作交代,一个时辰以后,我站在了“贺兰山

缺”上。

这一个山口——我依然不费力写它。若说就只说一

句:山脉在这儿断成了一个山口,两翼拉拽而来,在山口子上低低地变成一条长脊。

公路如一道细痕,“嗖”地划过山脊,毫无一丝踟蹰。

左手是游牧的沙漠草原,右手是农耕的黄河灌区。左面的沙漠草原一览无余,可是右面的灌区却被山脊挡着。虽然被挡住了,但是那地方我走得熟:我深知村庄就在山脚,上山顶就能瞭望稻子。 在我走熟的这一侧,可以从这些狼牙山下去,绕西夏陵,进回民区。秦渠、汉渠、唐徕渠,用天下黄河唯一这一股好水灌这一隅稻子。这里的人不爱吃面,离不开大

米。就在贺兰山背后没多远,回民的清真寺星罗棋布。

等走尽了一座座渠、闸、桥、堡,看遍了古老灌区的处处庄子,再过下马关,深入固海,直下泾阳,穿透它整片的黄土高原……

什么是“贺兰山缺”? 没走过的一侧,也并不陌生。沙窝子有水草,这一点我早就知道。说陌生,是因为我没有骑马从乌珠穆沁到达过这儿。若说文化哪里陌生,那是我的本业。绵羊、山

羊、马群,居然也和乌珠穆沁一样膘肥毛亮。稀疏的牧民不骑马,坐骑是骆驼。站在圆滚滚的山脊望去,灰毡包呈着深色的影子,沙窝子里炊烟袅袅。照理说从这儿一直能走到蒙古中央去,只是阿拉善人更愿意绕道银川,到了那儿再试着搭火车。

这不像一个山口,倒像是一座桥梁,一条边境线。 我享受着风的呼呼推撞,享受着一字并肩的视野。山脉在此断为一个口子,山口高踞俯瞰,地势比蒙古、宁夏高。我意识到正脚跨两边的文明。蒙古的知识,宁夏的经历,都与这山口密切相关,但又语焉不明。风抖甩着车前的小旗,飞来的云朵,染黑了山巅的锯齿。我凝视着,让眸子尽兴。说不出心里的复杂,一阵阵徒然地冲动。

在疾走的山口的强风中,我用身体做轴,端牢相机,用了大约三张底片,照了一帧连接阿拉善沙漠和银川水稻区两个世界的贺兰山缺口。 这样的地点,有着这样视野的例子,也许我已经能举出不少。当然,没有地理上的特殊含意,没有介于两块地区之间——但是一样视野辽阔的地点,就更多了。

以前,我喜欢捉摸人的活动半径对人的思想性格的意义。一个牧人大概能享有约八十里方圆。那种羊倌八十、马馆二百的日常生活半径,造成了牧人的视野与心胸,给予他们与农耕民族的巨大差异。 由于害怕落一个鼠目寸光,我总是千里投奔,寻找这样的地方。十几二十多年过去了,地点的体验积蓄了很

多。我常独自计算自己的拥有,像那些发了财的富汉掂量埋在地下的钱,也像那种风华凋逝的浪荡子暗数有过的情人。如今我已上瘾成癖,如受着磁石吸力,脚上绑着“甲马”。闹了半天,我恍然大悟了:我一生的目的,原来就是这个。

那也就无从修改。

就让自己且看且行吧!无论如何,追逐伟大的视野,于我已是流水的日程。这不挺好么,让眸子享受盛宴,让身体处于分界,不正是我的正业要事?[赏评] 这篇散文为我们展现了贺兰山缺口左右两边呈现着的两种不同的地理环境和不同的地域风貌。作者采用记叙的手法,描述了贺兰山缺的独特意义,同时也使读者在纵横的笔墨中享受到了西北风光“视野的盛宴”和民俗文化的大气,给人以视野的撞击,使人感受到深厚、丰富的民俗文化底蕴。表达了作者对大自然、对生活的渴望和热爱以及对伟大视野的追逐。

柳州城西北隅种柑树

柳宗元

手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅。

方同楚客怜皇树,不学荆州利木奴。

几岁开花闻喷雪,何人摘实见垂珠。

若教坐待成林日,滋味还堪养老夫。

【赏析】 这首诗写于柳宗元被贬柳州时期,诗的内容是抒发种柑树的感想。开头两句叙述自己亲手种植柑树,并且柑树已经生长繁盛。三、四句诗人运用典故和对比,表明他爱柑橘是因为读“楚客”屈原的《橘颂》引起了雅兴,而不是像三国时丹阳太守李衡那样,想通过种橘来发家致富。不仅表现了诗人对柑树的喜爱之情,更表现了他不同流俗的坚贞品质。

五、六句说诗人从幼小的柑树,远想到它开花结果。最后两句说,将来能够亲眼看到柑橘长大成林,能以自己亲手种出的柑橘来养老,这何尝不是一种乐趣!这首诗表面看来诗人都在说种柑树,实际上是抒发了诗人被贬的抑郁心情。整首诗的语调都是平缓的,而在平缓的语调后

面,却隐藏着诗人一颗不平静的心。

【思考】 尾联中的“坐待成林日”是表达了作者的旷达之情,还是“别有一番滋味在心头”?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.坚守,如同蛹到了生命的尽头才化成蝶,让生命绚烂多姿;如同水汽抵达天空成为虹,让生命色彩斑斓。

2.陶渊明东篱采菊,坚守一份自适;李太白醉酒狂歌,坚守一份狂傲;杜子美茅屋疾呼,坚守一份关怀;托尔斯泰高龄出走,坚守一份朴素的心灵,平民的情感。

3.坚是一种挺拔,而守却是一种柔情。坚是坚执,坚执住生命所不愿放弃也不能放弃的。守则是一种思往古之悠情,有一种古道热肠。4.青春是用意志的血滴和拼搏的汗水酿成的琼浆——历久弥香;青春是用不凋的希望和不灭的向往编织的彩虹——绚丽辉煌;青春是用永恒的执着和顽强的韧劲筑起的一道铜墙铁壁——固若金汤。

5.毅力,是千里大堤一沙一石的凝聚,一点点地累积,才有前不见头后不见尾的壮丽;毅力,是春蚕吐丝一缕一缕的环绕,一丝丝地坚持,才有破茧而出重见光明的辉煌; 毅力,是远航的船的帆,有了帆,船才可以到达成功的彼岸。6.爱心是一缕照射在冬日的阳光,使贫病交迫的人感到

人间的温暖;爱心是一泓出现在沙漠里的泉水,使濒临绝境的人重新看到生活的希望;爱心是一首飘荡在夜空的歌谣,使孤苦无依的人获得心灵的慰藉。三、词语辨析

1.苍凉·悲凉

二者都是形容词,都有“寂寞冷落”之意。

苍凉:凄凉。悲凉:悲哀凄凉。填一填:

①中场休息的时候,体育场里响起了田震演唱的《铿锵玫瑰》,不少球迷随着乐曲一起合唱,风雨中显得格外_________。

②据介绍,这部《大唐才女》讲述的是晚唐时期多情才女鱼玄机短暂而_________的一生。苍凉悲凉2.闪烁·闪耀

闪烁:光亮晃动不定、忽明忽暗;说话隐晦躲闪,不肯明确说出。

闪耀:耀眼;闪烁,但光线较强。

填一填:

当晚,群星_________,众多知名艺人_________登场,用歌声表达了对边防官兵的崇敬之情。闪烁闪耀辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________ 不毛之地:不生长草木、庄稼的荒地。形容荒凉、贫瘠。这里使用对象错误。 天衣无缝:神话传说,仙女的衣服没有衣缝。比喻事物周密完善,找不出什么毛病。此处运用正确。辨一辨:__________________________________________

__________________________________________________ 难以言状:难以描述,无法形容。 声音、色彩、感觉等不能用语言描述。此处使用正确。[作者卡片][背景呈现]

1989年冬至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年,1993年9月,他发出了“今天需要抗战文学”的迫切呼声。这一段异国经历,直接构成了他“抗战文学”吁求的导体,并对其抗战文学写作产生了深刻影响。他写

道:“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,是我无法挣脱近乎暴怒的一种激动。”一种强烈的民族文化危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》《清洁的精神》。《汉家寨》选自《清洁的精神》。作者在本文中强烈地呼吁我们坚守家

园、故土,乃至文化、信仰。[知识链接]

小品文是一种寓有抒情意味和讽刺性的短小散文。它在我国有着悠久的历史和多种样式。古代许多带有强烈感彩、语言优美生动的序、跋、书信等等,都可以算作小品文。小品文的特点主要是通过事实和艺术形象来表现思想内容,议论较少,叙述、描写或抒情成分较多,以幽默的方式和戏剧性的情节,活泼、轻松的语言,给人一种揭露性的笑,并使人在笑过之后,看到问题的实质,发人深思。现在的小品文因内容的不同,一般有讽刺小品、时事小品、历史小品和科学小品之分。

小品文也是随笔、杂感等杂文的别称。小品文中的讽刺小品,就是用幽默讽刺笔调,批判错误思想,抨击腐朽事物的杂文。快速阅读全文,理清文章层次及作者的行文思路,并试用简洁明了的语言概括层次内容。

我的答案:________________________________________

__________________________________________________ 行文思路:走近汉家寨——走进汉家寨——离开汉家寨__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________课文层次:(1) “走近汉家寨”,主要写汉家寨地处的地理环境和自然条件——空寂、苍凉、荒芜、残酷。(2)“走进汉家寨”,主要写了在汉家寨的所见所感——神秘、隔绝、真实、坚忍。(3) “离开汉家寨”,主要写了作者离开汉家寨时的感受和离开汉家寨之后思想的变化——遗憾、不舍、回忆、坚守。1.在第一部分,作者对汉家寨的地理环境和自然条件描写得真实而又撼人心魄,他是如何描写的?这样描写有什么作用?

[我的理解] 第一、二段的环境描写突出汉家寨周围数百里的空寂、苍凉。“心被四野的宁寂——那充斥天宇六合的令人恐怖的死寂包裹着”“三百里空山绝谷,一路单

骑”,这是直接表现“空”;“听着马蹄声单调地试探着和这静默碰击”“若是没有这匹马弄出的蹄声,或许还好受些”,这些文字侧面烘托了

这里的寂静。第三到五段的描写突出了汉家寨周围数百里的荒芜和残酷——寸草不生,环境恶劣。“我在曝晒中晕眩了,怔怔地觉得马的脚踝早已被那些尖利的石刃割破了”

“我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳”,通过作者的主观感受,读者也能强烈地感受到汉家寨生存环境的恶劣。客观描写与主观感受相结合,正面描写与侧面烘托相结合,让作者的描写真实而又震撼人心。这一部分的描述既为下文做了铺垫,又衬托了汉家寨人物“坚守”精神的伟大。2.就像人各自有个性品质一样,汉家寨具有怎样的“性格特点”?

[我的理解] 作者是把汉家寨当作人来写的,写出了汉家寨的“个性”。它的“个性”,一是“年岁”长久。汉人屯田,唐人设县,宋代称寨,无不昭示它阅尽人间沧桑的经历。二是神秘。作者揣测,“在那块绝地里,他们究竟怎样生存下来,种什么,吃什么,至今仍是一谜”,更为重要的是,那些汉民们历经多少朝代更迭、多少环境变化,都死守不迁移,而且不被他族同化,确实让人觉得是一个谜。三是坚韧、固守。尽管处在众多少数民族的群体当中,但它守住自己的民族特点而没有被同化,是源于对本民族传统的认同,这种传统不因时间的流逝而被颠覆、改换。四是保守、封闭。这是坚守的反面意义,它远离尘嚣,也远离时代前进的步伐,直到进入现代社会还生活在简陋、朴素、枯燥之中不思进取,现代社会的日新月异、风云变幻没有在这里留下多少痕迹。3.“在美国,在日本,我总是倔强地回忆着汉家寨”,可见汉家寨对作者的影响深远。那么,你认为对于作者来说汉家寨给予作者的最重要的是什么?

[我的理解] 文章追忆途经汉家寨的情景,在极其恶劣的自然环境和生存条件下,在“三道裸山之间”,寸草不生的地方,“从宋至今,汉家寨至少已经坚守着生存了一千多年了”,作者仿佛找到了人生的答案,懂得了坚守的可贵。用坚守来抵御外在生存的苦难,是不易的。“千年以来,人为着让生命存活曾忍受了多少辛苦”“我只是隐隐感到了人的坚守,感到了那坚守如这风景一般苍凉广阔”。作者指出,坚守“与汉家寨这地名天衣无缝”,“汉家寨”在这里具有双重的含义:一是地名,二是指有关“汉”文化的所有的内容。“坚守”在这里不仅是一种执着的精

神,还包括对故园、家国、文化、信仰的执着保护、怀

念、追求,不离不弃。正是因为坚守,人在那种环境下生存了下来,也正是因为坚守,几千年的汉文化长久地保留下来,有多少人在坚守中忍受了多少的辛苦已经不为今人所知,但坚守却是无论何时何地都必须不离不弃的。4.文中反复出现的“坚守”一词,有着怎样的含义?

[我的理解] “坚守”是全文主题,是作者意欲宣扬的一种精神。本文中的“坚守”在不同时代有不同意义,甚至在同一时代里的不同人那里也有不同意义。在汉民祖先那里,坚守意味着克服屯垦的困难,以及抵御凶蛮外族的入侵;在其后的汉人那里,坚守意味着保住本民族的传统不被消解、篡改;在现代汉人那里,意味着忍受大西北恶劣的自然环境带来的荒漠、孤寂,当然也可能是懒得迁移,坚守变成了保持惰性的代名词;而在“我”这里,坚守意味着感受汉民族的文化生命力和繁殖力的强大,从汉家寨汲取到的精神滋养使精神境界从此升高一层。5.这篇文章有哪些象征意义?

[我的理解] 从地域文化象征看,有多重意义。首先是汉家寨的象征意义,“汉代以来这里便有中原人屯垦生息” “从宋至今,汉家寨至少已经坚守着生存了一千多年了”,汉家寨在“坚守”:尽管被时代、社会、历史所抛弃,但是它仍坚定地守着自己的某些东西;尽管不是什么生命体,但似乎有灵魂,有品格和信念,就像人类一样。其次是自然风景的象征意义,这里有个神秘的“三岔口”,文中多次提到,那是“三道巨大空茫的戈壁滩”“三岔戈壁的万吨铁石”,只有荒漠、沉寂,而没有生命存活的条件,集中体现了大自然的严酷,“这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它”“三个方向都像可怕的暗示”,何至于“可怕的暗示”?那一定是心里畏惧,把它神秘化、神灵化了。第三是人物的象征意义,在汉家寨所见的两个人,一个老汉、一个小女孩,他们分别代表着过往历史的回忆和未来世界的预言,某些传统势必仍将被“坚守”下去;还有一个具有象征意义的人物,那就是“我”,“我独自一人”“走近了汉家寨”“最后遗憾地离开了”,孤独地来,孤独地去,走近神秘而荒芜的汉家寨,又悄然离开。汉家寨是“驿站”,“我”是匆匆过客,仿佛预言着人生的偶然性和必然性,人生遭遇的短暂性和记忆的深远性。6.这篇文章的语言有何特点?

[我的理解] 张承志是当代文坛上有着良好语言修养的一位散文作家。他的语言虽不华美,不显喧嚣之声和激烈奔涌之情,但沉着、凝重,内在情味和意蕴颇浓、颇深。全篇都是形象化的语言,写景犹然。文中许多语句都由深长意味、不甚张显的文字写成,如开篇“那是大风景和大地貌荟集的一个点”,“点”者小也,二大一小,精深思之而出笔,颇有情趣。再如,“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸,孤零零地存在于这巨大得恐怖的大自然中”,以物拟物,形象感更强。还有,“可是,那种将结束的白炽已经变了,汉家寨日落前的炫目白昼中已经有一种寒气存

在”,这里没有炫耀的色彩和嚣张的语言,只是一些平常的字句,可是读来却能让人感受到一种沉着的力量。有人认为汉家寨人的“坚守”是不值得提倡的,汉家寨人的“坚守”只能导致封闭落后的结果;有人认为汉家寨人的“坚守”是值得赞扬的,我们这个时代恰恰需要这种“坚守”精神,你认为呢?

[我的理解] (示例1)汉家寨这样一个与世隔绝的地方,生存条件极为恶劣,可以说不是“宜居”的地方。汉家寨人应该选择离开,去寻找一个更适合他们生产和生活的地方,而汉家寨人选择“坚守”,其结果只能是封闭落后,远离现代文明。当今这个时代,社会发展日新月异,人际往来日趋密切,如果选择“坚守”封闭与隔绝,就意味着脱离社会,脱离文明,这是向“与丛林为伍”“与野兽相伴”的原始倒

退,是绝对不可取的。(示例2)汉家寨人的坚守不值得。汉家寨是一个死寂、荒

凉的地方,铁灰色戈壁隔断了他们与外界的沟通,抹杀了他们本应具有的交际能力。作者见到的老人和小女孩一声不吭,他们的冷漠、麻木,就如同戈壁滩的寒气,充斥着人的身心,闭塞的地理环境造就了思想闭塞的人,这种没有思想、没有希望的生活应该改变。他们那种与世隔绝的生活并不幸福,他们是想走出去,但又怕走出去,因为他们不能适应外面的世界,他们的坚守不是自觉的坚守,而是无奈的坚守。动静结合

写法指导

在散文中常常会用到一种表现手法叫“动静结合”,这种手法,往往将静的气氛动态化,使静态给人以动态美。如本文中有这样一段:“若是没有这匹马弄出的蹄声,或许还好受些。三百里空山绝谷,一路单骑,我回想着,不觉一阵阵阴凉袭向周身。那种山野之静是永恒的:一旦你被它收容过,有生之年便再也无法离开它了。无论后来我走到哪里,总是两眼幻视,满心幻觉,处处都像是那个铁色戈壁,都那么空旷宁寂,四顾无援。我只有凭着一种茫然的感觉,任那匹伊犁马负着我,一步步远离了背后的雄伟天山。”这段文字本来是写山野之静的,但有了人的活动,加上马蹄的声响,动静结合就使山野之静有了生机。

在作文中运用以动写静应注意以下三个问题:(1)先渲染一个背景,这个背景应该是静态的,要由具体的事物组合而成。

(2)集中一个点写动态的事物,这个点要突出,或写人的活动,或写物的活动,要起衬托的作用。

(3)动与静的配合要协调,要注意时间或空间的一致性。

随堂练笔

请仔细观察,用心感受,以“夜晚”为中心写一段文字,要运用动静结合的表现手法。范文示例

夏 夜

他靠着纱窗望出去,满天的星又密又忙,它们声息全无,而看来只觉得天上热闹。一弯月亮像未长成的女孩子,但见人已不羞缩,光明和轮廓都清晰显露,渐渐可烘衬夜景.小园草地里的小虫琐琐屑屑地在夜谈。不知哪里的蛙群齐心协力地干嚎,像声浪给火煮得发沸。几星萤火优游来去,不像飞行,像在厚密的空气里漂浮,月光不到的阴黑处,一点萤火忽明,像夏夜里一只微绿的小眼睛。在大漠中坚守的气象人

内蒙古阿拉善盟拐子湖气象站地处内蒙古额济纳旗境内的戈壁深处、巴丹吉林沙漠北缘,承担着国家气象信息采集和交换的任务。

拐子湖气象站坐落在茫茫戈壁荒漠之中,方圆百公里内常住人口不到20人,交通闭塞,生活条件十分艰苦,生存环境极为恶劣,这里年均降水量只有41毫米,而年蒸发量却高达4 523.7毫米。每年有60多天刮7级大风、沙尘暴天气约30天,最大风速

达38米/秒。冬季最低温度能达到零下31摄氏度,夏季酷

暑来临,气温40度以上的有30多天,沙漠里最高温度80度能让生鸡蛋变熟。

环境的艰苦、生活的艰辛没有磨灭拐子湖气象站职工的意志,全站职工顶酷暑、冒严寒,在滚滚沙尘暴中从未间断对气象、生态环境的观测。全站地面观测始终保持零错误率,报表合格率达到100%,这些基础观测数据为国家准

确预报天气,开展气象防灾、减灾和航天、国防科学试验提供了重要支撑。[适用话题]视野的盛宴

张承志 无需再作交代,一个时辰以后,我站在了“贺兰山

缺”上。

这一个山口——我依然不费力写它。若说就只说一

句:山脉在这儿断成了一个山口,两翼拉拽而来,在山口子上低低地变成一条长脊。

公路如一道细痕,“嗖”地划过山脊,毫无一丝踟蹰。

左手是游牧的沙漠草原,右手是农耕的黄河灌区。左面的沙漠草原一览无余,可是右面的灌区却被山脊挡着。虽然被挡住了,但是那地方我走得熟:我深知村庄就在山脚,上山顶就能瞭望稻子。 在我走熟的这一侧,可以从这些狼牙山下去,绕西夏陵,进回民区。秦渠、汉渠、唐徕渠,用天下黄河唯一这一股好水灌这一隅稻子。这里的人不爱吃面,离不开大

米。就在贺兰山背后没多远,回民的清真寺星罗棋布。

等走尽了一座座渠、闸、桥、堡,看遍了古老灌区的处处庄子,再过下马关,深入固海,直下泾阳,穿透它整片的黄土高原……

什么是“贺兰山缺”? 没走过的一侧,也并不陌生。沙窝子有水草,这一点我早就知道。说陌生,是因为我没有骑马从乌珠穆沁到达过这儿。若说文化哪里陌生,那是我的本业。绵羊、山

羊、马群,居然也和乌珠穆沁一样膘肥毛亮。稀疏的牧民不骑马,坐骑是骆驼。站在圆滚滚的山脊望去,灰毡包呈着深色的影子,沙窝子里炊烟袅袅。照理说从这儿一直能走到蒙古中央去,只是阿拉善人更愿意绕道银川,到了那儿再试着搭火车。

这不像一个山口,倒像是一座桥梁,一条边境线。 我享受着风的呼呼推撞,享受着一字并肩的视野。山脉在此断为一个口子,山口高踞俯瞰,地势比蒙古、宁夏高。我意识到正脚跨两边的文明。蒙古的知识,宁夏的经历,都与这山口密切相关,但又语焉不明。风抖甩着车前的小旗,飞来的云朵,染黑了山巅的锯齿。我凝视着,让眸子尽兴。说不出心里的复杂,一阵阵徒然地冲动。

在疾走的山口的强风中,我用身体做轴,端牢相机,用了大约三张底片,照了一帧连接阿拉善沙漠和银川水稻区两个世界的贺兰山缺口。 这样的地点,有着这样视野的例子,也许我已经能举出不少。当然,没有地理上的特殊含意,没有介于两块地区之间——但是一样视野辽阔的地点,就更多了。

以前,我喜欢捉摸人的活动半径对人的思想性格的意义。一个牧人大概能享有约八十里方圆。那种羊倌八十、马馆二百的日常生活半径,造成了牧人的视野与心胸,给予他们与农耕民族的巨大差异。 由于害怕落一个鼠目寸光,我总是千里投奔,寻找这样的地方。十几二十多年过去了,地点的体验积蓄了很

多。我常独自计算自己的拥有,像那些发了财的富汉掂量埋在地下的钱,也像那种风华凋逝的浪荡子暗数有过的情人。如今我已上瘾成癖,如受着磁石吸力,脚上绑着“甲马”。闹了半天,我恍然大悟了:我一生的目的,原来就是这个。

那也就无从修改。

就让自己且看且行吧!无论如何,追逐伟大的视野,于我已是流水的日程。这不挺好么,让眸子享受盛宴,让身体处于分界,不正是我的正业要事?[赏评] 这篇散文为我们展现了贺兰山缺口左右两边呈现着的两种不同的地理环境和不同的地域风貌。作者采用记叙的手法,描述了贺兰山缺的独特意义,同时也使读者在纵横的笔墨中享受到了西北风光“视野的盛宴”和民俗文化的大气,给人以视野的撞击,使人感受到深厚、丰富的民俗文化底蕴。表达了作者对大自然、对生活的渴望和热爱以及对伟大视野的追逐。