【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:4.14 论民本

文档属性

| 名称 | 【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:4.14 论民本 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。第四单元 越世高谈 自开户牖14 论民本诗海拾贝

分题得渔村晚照

[宋]徐 照

渔师得鱼绕溪卖,小船横系柴门外。

出门老妪唤鸡犬,张敛蓑衣屋头晒。

卖鱼得酒又得钱,归来醉倒地上眠。

小儿啾啾问煮米,白鸥飞去芦花烟。

【赏析】 本诗一反传统,全用写实,为我们描述了一幕让人心酸的渔家生活场景。全诗不用一典,明白如话,却又含意未尽:渔人迎风斗浪捕鱼的艰辛没有着墨,渔人日常生活的艰窘也没有交代,但却又一览无余地展示在了人们的面前。徐照笔下的渔翁是一个地地道道、处境艰难的渔民形象。他辛苦地打了近一整天的鱼以后,时已傍晚,他把小船拢了回来,横系在自家的柴门外,然后就沿溪叫卖去了。但他用少得可怜的卖鱼钱又买了酒,在回家路上喝醉了,到家就闷声不响地躺在地上睡着了。他的生活清苦辛酸,是当时许多贫苦渔民的缩影。

【思考】 徐照笔下的渔翁是一个怎样的形象?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

(《孟子·尽心下》)

2.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路

矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)3.人有不为也,而后可以有为。人要有所不为,才能有所为。

(《孟子·离娄下》)

4.君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

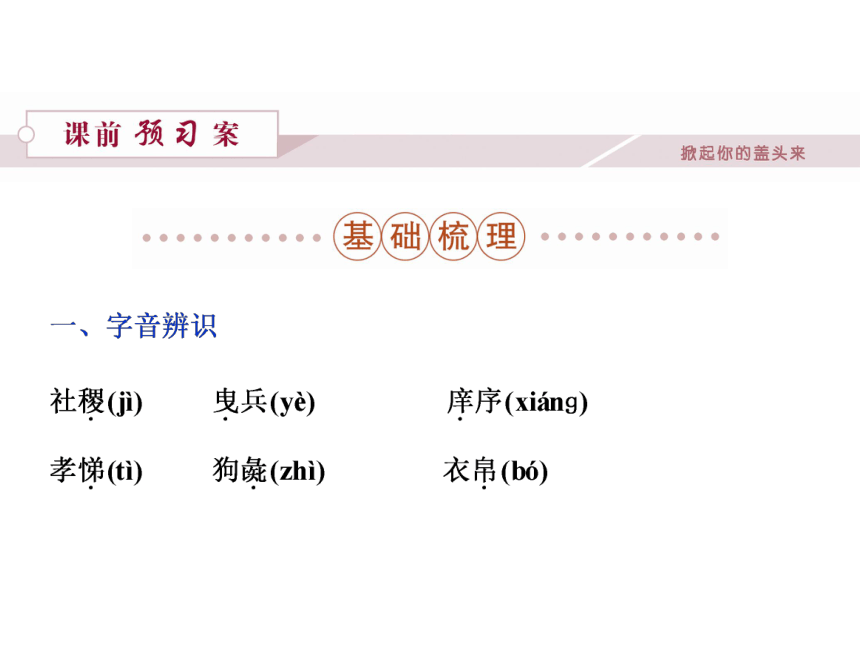

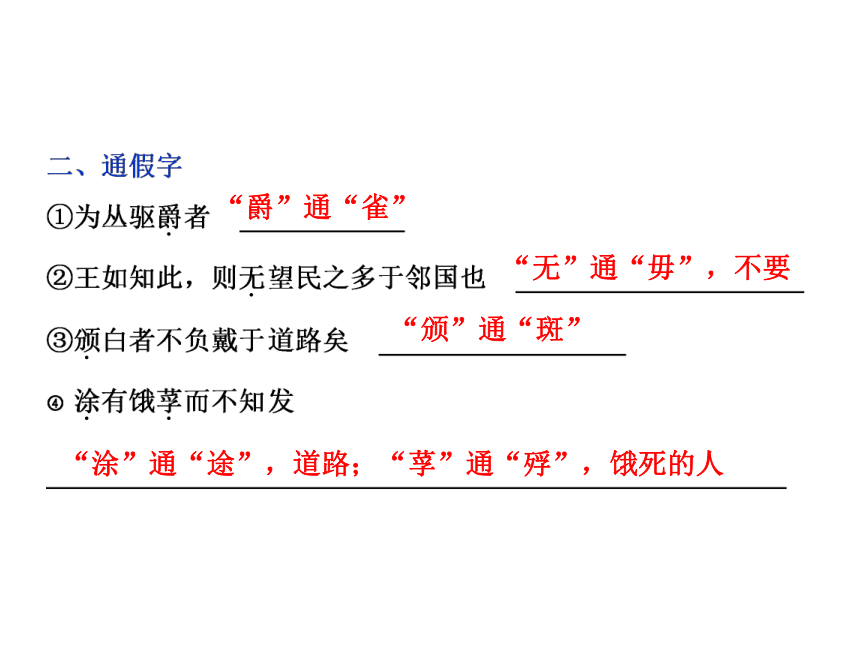

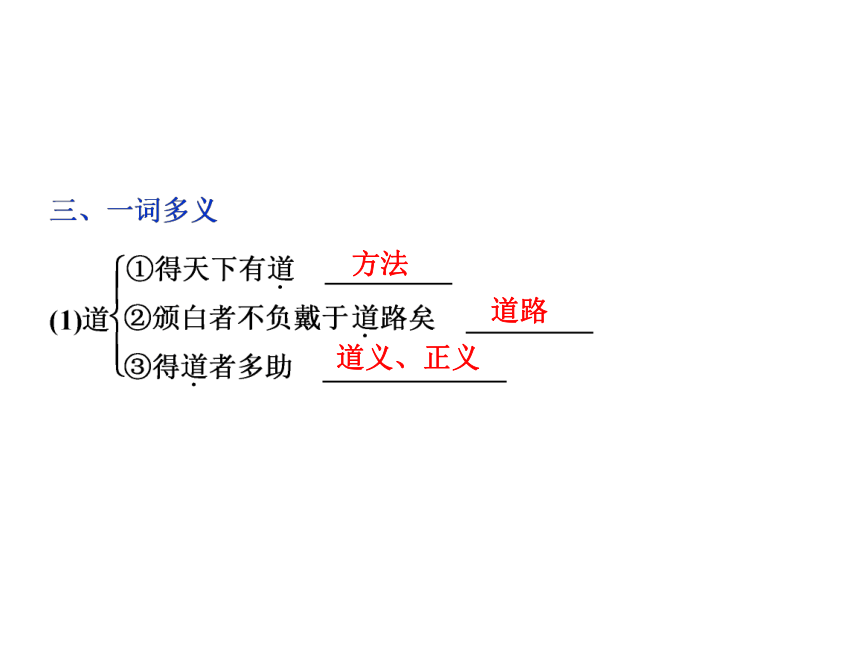

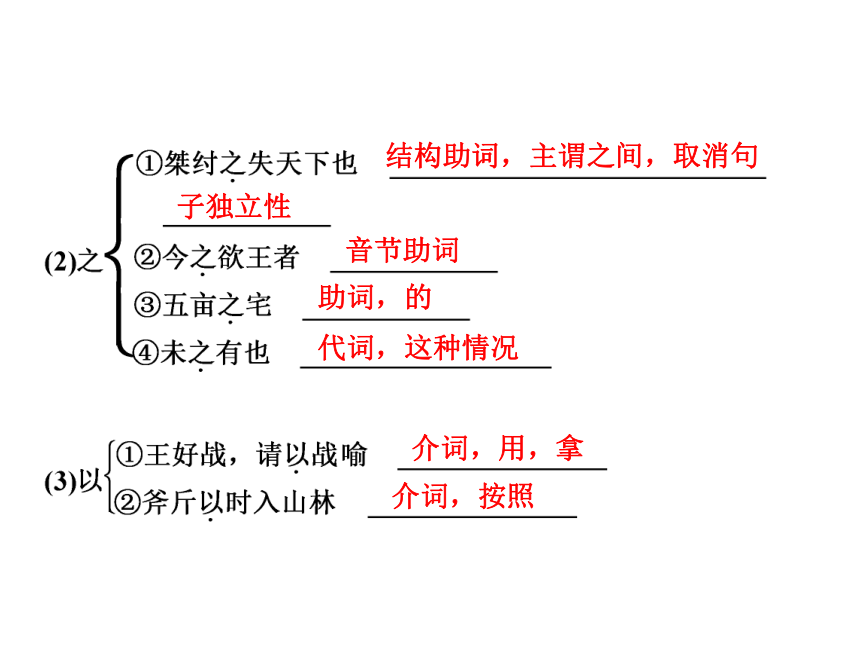

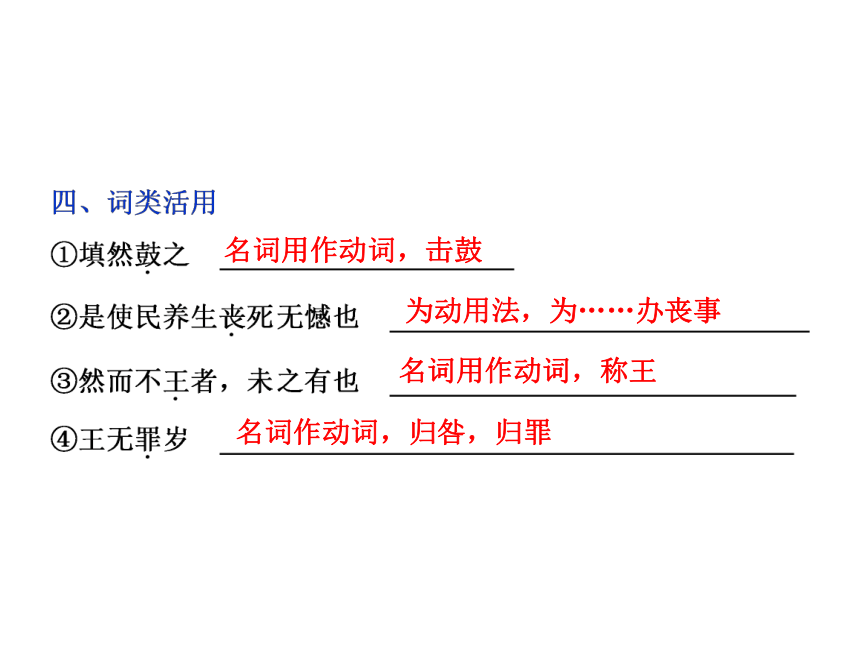

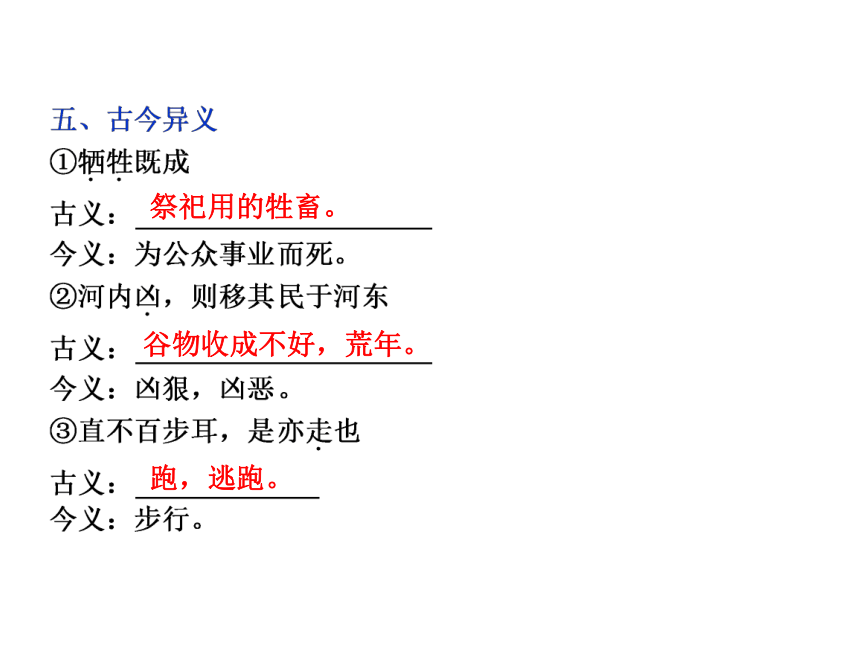

(《孟子·离娄下》)“爵”通“雀”“无”通“毋”,不要“颁”通“斑”“涂”通“途”,道路;“莩”通“殍”,饿死的人方法道路道义、正义结构助词,主谓之间,取消句子独立性音节助词助词,的代词,这种情况介词,用,拿介词,按照名词用作动词,击鼓为动用法,为……办丧事名词用作动词,称王名词作动词,归咎,归罪祭祀用的牲畜。谷物收成不好,荒年。跑,逃跑。六、文言句式

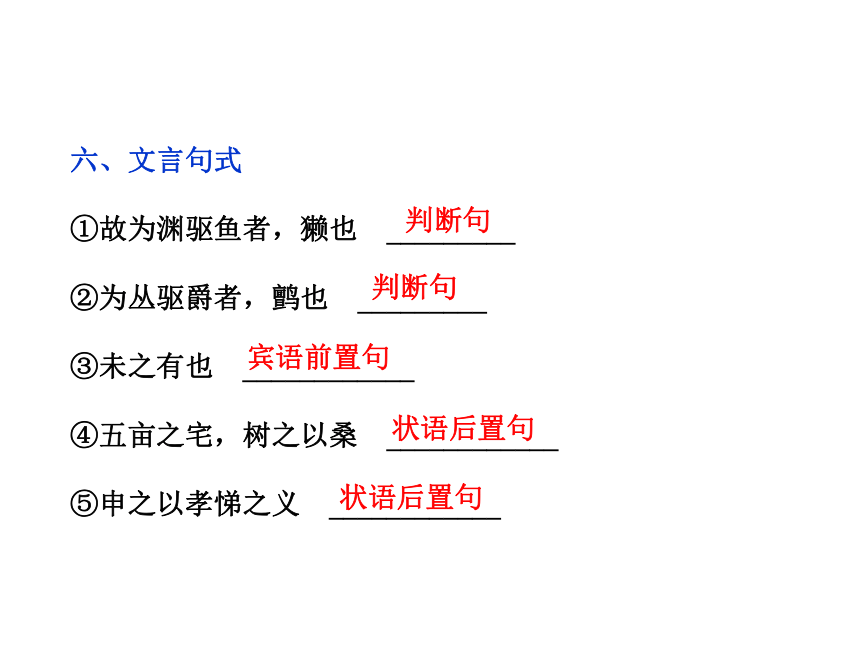

①故为渊驱鱼者,獭也 _________

②为丛驱爵者,鹯也 _________

③未之有也 ____________

④五亩之宅,树之以桑 ____________

⑤申之以孝悌之义 ____________判断句判断句宾语前置句状语后置句状语后置句[作者卡片][知识链接]

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。“施仁政,行王道”是他政治思想的中心内容。“以德服人”“重民轻

君”是他“仁政”学说的重要组成部分,“民为贵,社稷次之,君为轻”,是说要把人民放在第一位。在教育思想上,孟子非常重视培养贤才,认为“以天下与人易,为天下得人难”,还说“尊贤使能,俊杰在位”是国家富强的根本,“不信仁贤,则国空虚”,“得天下英才而教育

之”是最快乐的事。孟子还十分注意人格修养,他的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的名言对于塑造中华民族的精神起到了不可估量的作用,尤其对中国历代优秀知识分子的性格塑造,更是起到了直接的作用。1.借助注释和工具书阅读课文,疏通文句,初步理解课文内容。

2.将自己在自读过程中遇到的不解之处与同组同学讨论。分别请同学串讲大意,以直译为主。一名同学译完,其他同学可指出其不当之处。1.从第二部分的选文看,孟子是如何论证“得民心”和“得天下”的关系的?

[我的理解] 孟子认为君王要施行仁政,才能得到天下百姓的心。他用两个形象的比喻指出,那些不施仁政的暴君,就像为渊驱鱼、为丛驱爵(雀)一样为有道的明君驱赶百姓,以此提醒国君要“志于仁”。2.从选文第三部分来看,孟子的“仁政”思想主要体现在哪些方面?

[我的理解] 从这段文字中可以看出,孟子是实实在在地维护老百姓利益的。作为儒家学派的“亚圣”,孟子主要继承并发展孔子的“仁政”思想,他力主统治者应该对人民施行“仁政”,而反对施行“暴政”。孟子认为,首先让人民安居乐业,过上稳定的生活。同时统治者应该轻徭薄赋,省减刑罚,不随意侵夺农时,也就是少剥削一些,少扰民一些,借以保证人民能够安定地生产,维持起码的生活。他认为,在这个基础上,再向人民施以教化,使之上养父母,下和兄弟,“修其孝悌忠信”,最后就能达到天下大治。3.结合课文内容,请分析孟子“民本”思想与“忠君”思想的联系。

[我的理解] (1)孟子的“民本”思想有尊重民权的意味,“所欲与之聚之,所恶勿施尔也”,强调统治者应尊重民心民意,将人民置于国家和个人之上。实际上,是借此缓和阶级矛盾,维护封建统治阶级的长远利益,本质上是忠君。(2)“忠君”带有竞争意识——谁爱民、推行“仁政”就忠于

谁,而不是唯君是忠。孟子虽没有离开“忠君”的轨道,但对那些不可救药的暴君,孟子主张“变置”,对那些不顾百姓死活的国君,民众则可“视其长上之死而不救”。这在一定程度上维护了人民的利益。因此,孟子的“民本”思想与“忠君”思想并不矛盾,而是辩证的统一。4.从文章第三部分内容中,你能概括出孟子的性格特点吗?

[我的理解] 春秋战国时期,随着社会动荡变化,民主观念抬头,百家争鸣兴起。当时孟子就义无反顾地提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的论点,敢于藐视神圣君权,骂桀、纣是“一夫”,骂五霸及今之诸侯是“罪人”,骂大臣是“民贼”,骂把人民推向战争是“殃民”。面对梁惠王“于国”尽心的表白,他直言不讳,义正辞严,

批评统治者“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,

深刻地揭示了当时社会的极端不平等,有力揭露了统治者坑民害民的暴政。他有着“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁”的宏愿伟志;对时事的论述既析之以理,娓娓而谈,又尖锐驳斥,辛辣讽刺,展示出一个聪明机智、狂放不羁、豪爽直率、泼辣大胆、爱民重民、肩担天下、无畏无私的政治家、论辩家的形象。5.本文中,孟子在谈话结束时是如何批判统治者的虐政来证明自己主张的?

[我的理解] 孟子在结束谈话之前在把行王道的道理讲清的基础上,照应开头,针对梁惠王口口声声说的“于国” “尽心”,开始批判统治者的虐政。孟子举出“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”的事实,以说明统治者根本谈不上“于国”“尽心”。“狗彘食人食”和“涂有饿莩”形成鲜明对比,深刻揭示了当时社会的不平等。接着针对统治者的归罪于年成,运用比喻加以驳斥,将“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同将“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,以证明害民的不是荒年而是统治者的虐政。最后以“王无罪岁,斯天下之民至焉”收束,言简意

赅,提醒统治者不可归罪于年成,而要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,百姓才会归顺。这样批判虐政也就从反面证明了自己施仁政看法的正确,可谓一箭双雕。6.孟子散文的“雄辩”风格表现在哪些方面?

[我的理解] 孟子散文的“雄辩”风格表现在三个方面:第一,孟子的文章旗帜鲜明,观点突出,他善于通过对事理的分析来把自己的观点发扬光大,从不含糊其辞。第

二,孟子的散文表现出一种凛然不可侵犯的正气,以天下为己任、坚持真理的勇气,蔑视统治者的傲骨,这些构成了孟子散文雄辩风格的内在精神实质。第三,孟子的雄辩还表现在论辩技巧上。论辩技巧有:(1)知言。要和对方辩论,必须掌握对方论点的实质,把握对方的漏洞。(2)迂回法。常常从对方感兴趣的话题入手,或者由远及近地引入自己所要谈论的话题,或者把对方话题的内涵暗加改变,使其变成自己所要谈论的话题。(3)“引人入彀”法,即“归谬法”。对对方的错误观点,先不直言其错误,而是把对方的错误观点作为前提,利用自己的观点加以推论,最终使对方的观点陷入矛盾之中,不攻自破。有人认为孟子的民本思想对我们当今的时代有重要借鉴作用,有人认为由于其时代的局限性而对当今没有借鉴价

值,你是如何看待这一问题的?

[我的理解] (示例1)孟子主张施行“仁政”,在与权贵谈论政治现状时,决不回避民众生活现状的悲惨,显示出孟子关心民众疾苦的儒者本色,其关心民众疾苦与休养生息的思想对当今的时代发展具有重要启示。(示例2)孟子民本思想只是产生了重民、贵民的思想萌芽,

并没有真正具备“以民为本”的思想内涵,也没有在政治统治中得到体现。其理想目标是使统治者成为“民父母”,把君民关系由统治与被统治的关系,转化为父慈子孝的伦理关系。其民本思想虽然包括民有、民享的成分,但却不包括“民治”的成分;虽然具有民权思想的意味,却没有民主民权的制度。因此,人民始终不能从根本上改变自己被压迫、被剥削、被奴役的地位。同时,孟子毕竟是封建士大夫,他的学说虽然客观上对百姓有利,但其出发点仍是为了巩固君王的政权,歧视百姓的一面也是很明显的。由于历史条件的变化和其时代局限性,对于我们这个时代来说,缺少借鉴的意义与价值。成功使用排比的修辞手法

写法指导

《论民本》使用了排比的修辞手法。如“得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”使用排比的修辞手法,揭示了“民为贵”的深刻道理;再如“故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也”使用排比的手法,说明了暴君会让百姓离开的道理。

排比指由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子构成的一种修辞手法。排比的主要作用是:加强语气、强调内容、加重感情。(1)短语排比,排铺物象。如:

人们经过几千年对大自然的寻访对话,看过高山、流水、落红,惊叹过马王堆里精妙的玉器,莫高窟里无言的经卷,飞天曼妙的舞姿及古丝绸路上的苍苍烟云……

(2)段落排比,条理清楚。如:

看,这是一棵“民本”之树,那最茁壮的枝叶就是孟子

……

看,这是一棵“淡泊”之树,那最茁壮的枝叶就是陶渊明……

看,这是一棵“自强”之树,那最茁壮的枝叶就是林则徐……(3)比喻排比,形象生动。如:

选择,是深邃的天空中滑过的一颗流星;选择,是青春的面庞上掠过的一丝神秘的微笑;选择,是如水的碧波上荡起的一层美丽的涟漪。

(4)复句排比,深度议论。如:

一个人如果能用理智控制住感情,会使他显得亲切而又冷静;一个人如果能用道德控制住感情,会使他显得高尚而又真诚;一个人如果能用责任感控制住感情,会使他显得坚毅而又可信。(5)引用排比,彰显文化。如:

“慈母手中线,游子身上衣”是亲情的关爱,“海内存知己,天涯若比邻”是友情的牵挂,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”是恋情的思念。

(6)反问排比,不容置疑。如:

岂可让黏稠的血液停止流动?岂可屈从于命运的戏谑与安排?岂可让绵绵的泪水滑落年轻的面庞?(7)对称排比,各显特征。如:

求之于诗,若江南文化是轻盈明快的七绝,西北文化则是古朴厚拙的五言;若江南文化是李白的清新俊逸,西北文化则是杜甫的沉郁顿挫。求之于词,若江南文化是柳永的缠绵悱恻,西北文化则是东坡的旷达豪放。

(8)对比排比,突出中心。如:

在真实与虚伪之间,我唾弃虚伪;在忠诚与背叛之间,我厌恶背叛;在宽容与狭隘之间,我保留宽容;在尊严与阿谀之间,我恪守尊严。随堂练笔

请使用排比的手法,写一段讨论古代文人忧国忧民思想的语段。范文示例

会稽山阴,流觞曲水的魏晋名士用酒与诗灌溉出一朵兰

花,花瓣演绎着飘逸;幽州台上,陈子昂望着魏晋文人的背景喊出“前不见古人,后不见来者”,那是悲怆;扬子江的舟上,诗仙“酒入豪肠,七分酿成了月光,剩下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐”,那是豪迈;岳阳楼上,范仲淹吟下“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,那是忧国忧民。民为贵

《论民本》一文中集中介绍了孟子“民为贵”的思想,在孟子看来,百姓是国家的根本,如果君王、诸侯、士大夫等影响了百姓的幸福生活,他们是可以“变置”的,而唯一不能“变置”的是百姓。他游说执政者,不忘一个“仁”字;他宣扬治国策略,不忘一个“民”字。辗转诸国,四处游说,只有“仁”他看得最重;唇枪舌剑,才思敏捷,要把民放在心中。

在他的词典里,第一页是“仁政”;在他的路途中,永不踏上的是霸道。

在他的路上,他走得艰难,是因为他背上有仁政,心中有人民。大哉!奔忙于天下,为的就是天下。一串串脚印,留下的是他的智慧;一阵阵风,吹不走的是他的精神。[适用话题]当孟子遇见理想主义者

李敬泽 孟子有理想,但有时他会遇见比他更有理想的理想主义者。

比如那日,酒席散了,他的弟子彭更借酒撒疯提意

见:像您老人家这样,几十辆车开着,数百弟子跟着,从这一国吃到那一国,这、这也太过分了吧?

孟子的表情我们看不见,但我愿意相信他的脸上平静如水,他答曰:“非其道,则一箪食不可受于人;如其

道,则舜受尧之天下,不以为泰,子以为泰乎?”

只要有真理,吃人家一顿饭又有何妨,当年尧把天下都送给了舜,舜也没客气,你难道认为舜也过分吗? 孟老先生啊,话不是这么说的,人家明明是说你过

分,你马上抬出个舜来,舜王爷是大圣人,战国时代的读书人当然不敢非议,就好比人家一批评我,我就说他是要批评托尔斯泰,这不是拉大旗做虎皮又是什么呢?

所以,愤怒青年彭更没被唬住,说了一句话直指要

害:“士无事而食,不可也!”

这是惊雷,两千年来响在儒生和知识分子的噩梦里:你们这帮家伙,不劳动白吃饭,不行! 孟子不得不严肃地对待这个问题,他看着彭更愤怒的眼睛,他必是从中看到了广大的沉默人群,于是他字斟句酌地说了一番话,大意是社会分工不同,知识分子行仁义之道,守精神家园,也算是一份工作,应该像木匠和修车师傅一样有一碗饭吃。

彭更愣了一会儿,忽然,他更生气了:难道君子追求真理就是为了混碗饭吃吗? 孟子的回答我不想引述,有兴趣的可以去查查《孟

子》。我的兴趣在于彭更如此迅速地改变了立场而且对他的自相矛盾毫无自觉:一开始他认为思想不是劳动,不劳动而吃饭是可耻的,但紧接着他又宣布,如果思想是为了吃饭,那也是可耻的。精神活动不仅是“事”而且是无比纯洁的“事”,不应掺杂任何世俗考量,写小说就是写小说,不能想着挣版税。

两千年前的那一天,孟子面对这个弟子,他一定感到极为孤独和疲倦,这位彭更在那一刻远比孟子强大,他同时占领了两大高地,居高临下,胜券在握,而孟子的任何辩解听上去都像是陷入重围的徒劳挣扎。 一方面,从劳动在人类生活中的重大价值出发,人们理直气壮地质疑那些手无缚鸡之力而空作玄远之谈的书

生;另一方面,从精神在人类生活中的重大价值出发,人们也理直气壮地质疑那些以精神为业的人们的世俗生活:你为什么不纯粹?为什么为稻粱谋?为什么做不到通体真理天衣无缝?

两大高地绵延不断,孟子及孟子的后继者们在高地之间的深渊中挣扎求存。“文革”中不劳动是知识分子的原罪,而今天,在捍卫精神纯洁性的名义下,“理想主义者”会在任何精神现象的背后闻嗅铜臭和私欲,然后他们宣布:所谓“精神”不过是苟且的权谋,果然如此,总是如此。 面对后一种责难,孟子的回答是苍白无力的,他实际上说:请你读我的书,你不应追究我的动机,就好比你尽管吃鸡蛋而不要去审查下蛋的母鸡。这当然不行,有时审查母鸡是必要的,两千年前的那天,如果换了我,我宁愿如此回答那位彭更先生:

任何一个人的精神活动,都终究离不开人要吃饭这个事实,他的思想、想象和精神是他在世俗生活中艰难搏斗的成果,即使是佛,也要历经磨难方成正果,而人,他是带着满身的伤带着他的罪思想着,思想者丑陋,纯洁的婴儿不会思想。 我知道我也不能说服他,这个叫彭更的人,他是比孟子更强大的先知,他的激情和理想有着更持久的力量,那就是,不管以劳动伦理的名义还是以精神纯洁性的名义,剿灭人类的精神生活。

(选自《散文选刊》)[赏评] 文章十分的幽默风趣,借助《孟子》的故事论述了当今人们的心理。文章开篇引入彭更的问题,接下来细致分析彭更思想中的矛盾性:思想不是劳动,不劳动吃饭是可耻的;如果思想的目的是为了吃饭,那也是可耻的。最后文章分析彭更的话,从社会的角度分析这种思想,并列举事例加以证明:彭更的这个观点是绝对的理想主义。

分题得渔村晚照

[宋]徐 照

渔师得鱼绕溪卖,小船横系柴门外。

出门老妪唤鸡犬,张敛蓑衣屋头晒。

卖鱼得酒又得钱,归来醉倒地上眠。

小儿啾啾问煮米,白鸥飞去芦花烟。

【赏析】 本诗一反传统,全用写实,为我们描述了一幕让人心酸的渔家生活场景。全诗不用一典,明白如话,却又含意未尽:渔人迎风斗浪捕鱼的艰辛没有着墨,渔人日常生活的艰窘也没有交代,但却又一览无余地展示在了人们的面前。徐照笔下的渔翁是一个地地道道、处境艰难的渔民形象。他辛苦地打了近一整天的鱼以后,时已傍晚,他把小船拢了回来,横系在自家的柴门外,然后就沿溪叫卖去了。但他用少得可怜的卖鱼钱又买了酒,在回家路上喝醉了,到家就闷声不响地躺在地上睡着了。他的生活清苦辛酸,是当时许多贫苦渔民的缩影。

【思考】 徐照笔下的渔翁是一个怎样的形象?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

(《孟子·尽心下》)

2.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路

矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)3.人有不为也,而后可以有为。人要有所不为,才能有所为。

(《孟子·离娄下》)

4.君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

(《孟子·离娄下》)“爵”通“雀”“无”通“毋”,不要“颁”通“斑”“涂”通“途”,道路;“莩”通“殍”,饿死的人方法道路道义、正义结构助词,主谓之间,取消句子独立性音节助词助词,的代词,这种情况介词,用,拿介词,按照名词用作动词,击鼓为动用法,为……办丧事名词用作动词,称王名词作动词,归咎,归罪祭祀用的牲畜。谷物收成不好,荒年。跑,逃跑。六、文言句式

①故为渊驱鱼者,獭也 _________

②为丛驱爵者,鹯也 _________

③未之有也 ____________

④五亩之宅,树之以桑 ____________

⑤申之以孝悌之义 ____________判断句判断句宾语前置句状语后置句状语后置句[作者卡片][知识链接]

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。“施仁政,行王道”是他政治思想的中心内容。“以德服人”“重民轻

君”是他“仁政”学说的重要组成部分,“民为贵,社稷次之,君为轻”,是说要把人民放在第一位。在教育思想上,孟子非常重视培养贤才,认为“以天下与人易,为天下得人难”,还说“尊贤使能,俊杰在位”是国家富强的根本,“不信仁贤,则国空虚”,“得天下英才而教育

之”是最快乐的事。孟子还十分注意人格修养,他的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的名言对于塑造中华民族的精神起到了不可估量的作用,尤其对中国历代优秀知识分子的性格塑造,更是起到了直接的作用。1.借助注释和工具书阅读课文,疏通文句,初步理解课文内容。

2.将自己在自读过程中遇到的不解之处与同组同学讨论。分别请同学串讲大意,以直译为主。一名同学译完,其他同学可指出其不当之处。1.从第二部分的选文看,孟子是如何论证“得民心”和“得天下”的关系的?

[我的理解] 孟子认为君王要施行仁政,才能得到天下百姓的心。他用两个形象的比喻指出,那些不施仁政的暴君,就像为渊驱鱼、为丛驱爵(雀)一样为有道的明君驱赶百姓,以此提醒国君要“志于仁”。2.从选文第三部分来看,孟子的“仁政”思想主要体现在哪些方面?

[我的理解] 从这段文字中可以看出,孟子是实实在在地维护老百姓利益的。作为儒家学派的“亚圣”,孟子主要继承并发展孔子的“仁政”思想,他力主统治者应该对人民施行“仁政”,而反对施行“暴政”。孟子认为,首先让人民安居乐业,过上稳定的生活。同时统治者应该轻徭薄赋,省减刑罚,不随意侵夺农时,也就是少剥削一些,少扰民一些,借以保证人民能够安定地生产,维持起码的生活。他认为,在这个基础上,再向人民施以教化,使之上养父母,下和兄弟,“修其孝悌忠信”,最后就能达到天下大治。3.结合课文内容,请分析孟子“民本”思想与“忠君”思想的联系。

[我的理解] (1)孟子的“民本”思想有尊重民权的意味,“所欲与之聚之,所恶勿施尔也”,强调统治者应尊重民心民意,将人民置于国家和个人之上。实际上,是借此缓和阶级矛盾,维护封建统治阶级的长远利益,本质上是忠君。(2)“忠君”带有竞争意识——谁爱民、推行“仁政”就忠于

谁,而不是唯君是忠。孟子虽没有离开“忠君”的轨道,但对那些不可救药的暴君,孟子主张“变置”,对那些不顾百姓死活的国君,民众则可“视其长上之死而不救”。这在一定程度上维护了人民的利益。因此,孟子的“民本”思想与“忠君”思想并不矛盾,而是辩证的统一。4.从文章第三部分内容中,你能概括出孟子的性格特点吗?

[我的理解] 春秋战国时期,随着社会动荡变化,民主观念抬头,百家争鸣兴起。当时孟子就义无反顾地提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的论点,敢于藐视神圣君权,骂桀、纣是“一夫”,骂五霸及今之诸侯是“罪人”,骂大臣是“民贼”,骂把人民推向战争是“殃民”。面对梁惠王“于国”尽心的表白,他直言不讳,义正辞严,

批评统治者“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,

深刻地揭示了当时社会的极端不平等,有力揭露了统治者坑民害民的暴政。他有着“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁”的宏愿伟志;对时事的论述既析之以理,娓娓而谈,又尖锐驳斥,辛辣讽刺,展示出一个聪明机智、狂放不羁、豪爽直率、泼辣大胆、爱民重民、肩担天下、无畏无私的政治家、论辩家的形象。5.本文中,孟子在谈话结束时是如何批判统治者的虐政来证明自己主张的?

[我的理解] 孟子在结束谈话之前在把行王道的道理讲清的基础上,照应开头,针对梁惠王口口声声说的“于国” “尽心”,开始批判统治者的虐政。孟子举出“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”的事实,以说明统治者根本谈不上“于国”“尽心”。“狗彘食人食”和“涂有饿莩”形成鲜明对比,深刻揭示了当时社会的不平等。接着针对统治者的归罪于年成,运用比喻加以驳斥,将“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同将“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,以证明害民的不是荒年而是统治者的虐政。最后以“王无罪岁,斯天下之民至焉”收束,言简意

赅,提醒统治者不可归罪于年成,而要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,百姓才会归顺。这样批判虐政也就从反面证明了自己施仁政看法的正确,可谓一箭双雕。6.孟子散文的“雄辩”风格表现在哪些方面?

[我的理解] 孟子散文的“雄辩”风格表现在三个方面:第一,孟子的文章旗帜鲜明,观点突出,他善于通过对事理的分析来把自己的观点发扬光大,从不含糊其辞。第

二,孟子的散文表现出一种凛然不可侵犯的正气,以天下为己任、坚持真理的勇气,蔑视统治者的傲骨,这些构成了孟子散文雄辩风格的内在精神实质。第三,孟子的雄辩还表现在论辩技巧上。论辩技巧有:(1)知言。要和对方辩论,必须掌握对方论点的实质,把握对方的漏洞。(2)迂回法。常常从对方感兴趣的话题入手,或者由远及近地引入自己所要谈论的话题,或者把对方话题的内涵暗加改变,使其变成自己所要谈论的话题。(3)“引人入彀”法,即“归谬法”。对对方的错误观点,先不直言其错误,而是把对方的错误观点作为前提,利用自己的观点加以推论,最终使对方的观点陷入矛盾之中,不攻自破。有人认为孟子的民本思想对我们当今的时代有重要借鉴作用,有人认为由于其时代的局限性而对当今没有借鉴价

值,你是如何看待这一问题的?

[我的理解] (示例1)孟子主张施行“仁政”,在与权贵谈论政治现状时,决不回避民众生活现状的悲惨,显示出孟子关心民众疾苦的儒者本色,其关心民众疾苦与休养生息的思想对当今的时代发展具有重要启示。(示例2)孟子民本思想只是产生了重民、贵民的思想萌芽,

并没有真正具备“以民为本”的思想内涵,也没有在政治统治中得到体现。其理想目标是使统治者成为“民父母”,把君民关系由统治与被统治的关系,转化为父慈子孝的伦理关系。其民本思想虽然包括民有、民享的成分,但却不包括“民治”的成分;虽然具有民权思想的意味,却没有民主民权的制度。因此,人民始终不能从根本上改变自己被压迫、被剥削、被奴役的地位。同时,孟子毕竟是封建士大夫,他的学说虽然客观上对百姓有利,但其出发点仍是为了巩固君王的政权,歧视百姓的一面也是很明显的。由于历史条件的变化和其时代局限性,对于我们这个时代来说,缺少借鉴的意义与价值。成功使用排比的修辞手法

写法指导

《论民本》使用了排比的修辞手法。如“得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”使用排比的修辞手法,揭示了“民为贵”的深刻道理;再如“故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也”使用排比的手法,说明了暴君会让百姓离开的道理。

排比指由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子构成的一种修辞手法。排比的主要作用是:加强语气、强调内容、加重感情。(1)短语排比,排铺物象。如:

人们经过几千年对大自然的寻访对话,看过高山、流水、落红,惊叹过马王堆里精妙的玉器,莫高窟里无言的经卷,飞天曼妙的舞姿及古丝绸路上的苍苍烟云……

(2)段落排比,条理清楚。如:

看,这是一棵“民本”之树,那最茁壮的枝叶就是孟子

……

看,这是一棵“淡泊”之树,那最茁壮的枝叶就是陶渊明……

看,这是一棵“自强”之树,那最茁壮的枝叶就是林则徐……(3)比喻排比,形象生动。如:

选择,是深邃的天空中滑过的一颗流星;选择,是青春的面庞上掠过的一丝神秘的微笑;选择,是如水的碧波上荡起的一层美丽的涟漪。

(4)复句排比,深度议论。如:

一个人如果能用理智控制住感情,会使他显得亲切而又冷静;一个人如果能用道德控制住感情,会使他显得高尚而又真诚;一个人如果能用责任感控制住感情,会使他显得坚毅而又可信。(5)引用排比,彰显文化。如:

“慈母手中线,游子身上衣”是亲情的关爱,“海内存知己,天涯若比邻”是友情的牵挂,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”是恋情的思念。

(6)反问排比,不容置疑。如:

岂可让黏稠的血液停止流动?岂可屈从于命运的戏谑与安排?岂可让绵绵的泪水滑落年轻的面庞?(7)对称排比,各显特征。如:

求之于诗,若江南文化是轻盈明快的七绝,西北文化则是古朴厚拙的五言;若江南文化是李白的清新俊逸,西北文化则是杜甫的沉郁顿挫。求之于词,若江南文化是柳永的缠绵悱恻,西北文化则是东坡的旷达豪放。

(8)对比排比,突出中心。如:

在真实与虚伪之间,我唾弃虚伪;在忠诚与背叛之间,我厌恶背叛;在宽容与狭隘之间,我保留宽容;在尊严与阿谀之间,我恪守尊严。随堂练笔

请使用排比的手法,写一段讨论古代文人忧国忧民思想的语段。范文示例

会稽山阴,流觞曲水的魏晋名士用酒与诗灌溉出一朵兰

花,花瓣演绎着飘逸;幽州台上,陈子昂望着魏晋文人的背景喊出“前不见古人,后不见来者”,那是悲怆;扬子江的舟上,诗仙“酒入豪肠,七分酿成了月光,剩下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐”,那是豪迈;岳阳楼上,范仲淹吟下“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,那是忧国忧民。民为贵

《论民本》一文中集中介绍了孟子“民为贵”的思想,在孟子看来,百姓是国家的根本,如果君王、诸侯、士大夫等影响了百姓的幸福生活,他们是可以“变置”的,而唯一不能“变置”的是百姓。他游说执政者,不忘一个“仁”字;他宣扬治国策略,不忘一个“民”字。辗转诸国,四处游说,只有“仁”他看得最重;唇枪舌剑,才思敏捷,要把民放在心中。

在他的词典里,第一页是“仁政”;在他的路途中,永不踏上的是霸道。

在他的路上,他走得艰难,是因为他背上有仁政,心中有人民。大哉!奔忙于天下,为的就是天下。一串串脚印,留下的是他的智慧;一阵阵风,吹不走的是他的精神。[适用话题]当孟子遇见理想主义者

李敬泽 孟子有理想,但有时他会遇见比他更有理想的理想主义者。

比如那日,酒席散了,他的弟子彭更借酒撒疯提意

见:像您老人家这样,几十辆车开着,数百弟子跟着,从这一国吃到那一国,这、这也太过分了吧?

孟子的表情我们看不见,但我愿意相信他的脸上平静如水,他答曰:“非其道,则一箪食不可受于人;如其

道,则舜受尧之天下,不以为泰,子以为泰乎?”

只要有真理,吃人家一顿饭又有何妨,当年尧把天下都送给了舜,舜也没客气,你难道认为舜也过分吗? 孟老先生啊,话不是这么说的,人家明明是说你过

分,你马上抬出个舜来,舜王爷是大圣人,战国时代的读书人当然不敢非议,就好比人家一批评我,我就说他是要批评托尔斯泰,这不是拉大旗做虎皮又是什么呢?

所以,愤怒青年彭更没被唬住,说了一句话直指要

害:“士无事而食,不可也!”

这是惊雷,两千年来响在儒生和知识分子的噩梦里:你们这帮家伙,不劳动白吃饭,不行! 孟子不得不严肃地对待这个问题,他看着彭更愤怒的眼睛,他必是从中看到了广大的沉默人群,于是他字斟句酌地说了一番话,大意是社会分工不同,知识分子行仁义之道,守精神家园,也算是一份工作,应该像木匠和修车师傅一样有一碗饭吃。

彭更愣了一会儿,忽然,他更生气了:难道君子追求真理就是为了混碗饭吃吗? 孟子的回答我不想引述,有兴趣的可以去查查《孟

子》。我的兴趣在于彭更如此迅速地改变了立场而且对他的自相矛盾毫无自觉:一开始他认为思想不是劳动,不劳动而吃饭是可耻的,但紧接着他又宣布,如果思想是为了吃饭,那也是可耻的。精神活动不仅是“事”而且是无比纯洁的“事”,不应掺杂任何世俗考量,写小说就是写小说,不能想着挣版税。

两千年前的那一天,孟子面对这个弟子,他一定感到极为孤独和疲倦,这位彭更在那一刻远比孟子强大,他同时占领了两大高地,居高临下,胜券在握,而孟子的任何辩解听上去都像是陷入重围的徒劳挣扎。 一方面,从劳动在人类生活中的重大价值出发,人们理直气壮地质疑那些手无缚鸡之力而空作玄远之谈的书

生;另一方面,从精神在人类生活中的重大价值出发,人们也理直气壮地质疑那些以精神为业的人们的世俗生活:你为什么不纯粹?为什么为稻粱谋?为什么做不到通体真理天衣无缝?

两大高地绵延不断,孟子及孟子的后继者们在高地之间的深渊中挣扎求存。“文革”中不劳动是知识分子的原罪,而今天,在捍卫精神纯洁性的名义下,“理想主义者”会在任何精神现象的背后闻嗅铜臭和私欲,然后他们宣布:所谓“精神”不过是苟且的权谋,果然如此,总是如此。 面对后一种责难,孟子的回答是苍白无力的,他实际上说:请你读我的书,你不应追究我的动机,就好比你尽管吃鸡蛋而不要去审查下蛋的母鸡。这当然不行,有时审查母鸡是必要的,两千年前的那天,如果换了我,我宁愿如此回答那位彭更先生:

任何一个人的精神活动,都终究离不开人要吃饭这个事实,他的思想、想象和精神是他在世俗生活中艰难搏斗的成果,即使是佛,也要历经磨难方成正果,而人,他是带着满身的伤带着他的罪思想着,思想者丑陋,纯洁的婴儿不会思想。 我知道我也不能说服他,这个叫彭更的人,他是比孟子更强大的先知,他的激情和理想有着更持久的力量,那就是,不管以劳动伦理的名义还是以精神纯洁性的名义,剿灭人类的精神生活。

(选自《散文选刊》)[赏评] 文章十分的幽默风趣,借助《孟子》的故事论述了当今人们的心理。文章开篇引入彭更的问题,接下来细致分析彭更思想中的矛盾性:思想不是劳动,不劳动吃饭是可耻的;如果思想的目的是为了吃饭,那也是可耻的。最后文章分析彭更的话,从社会的角度分析这种思想,并列举事例加以证明:彭更的这个观点是绝对的理想主义。