【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:4.15 神游物外

文档属性

| 名称 | 【备课参考】2016-2017学年高二语文语文版必修五课件:4.15 神游物外 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-01 08:08:03 | ||

图片预览

文档简介

课件65张PPT。第四单元 越世高谈 自开户牖15 神游物外诗海拾贝

和晋陵陆丞早春游望

杜审言

独有宦游人,偏惊物候新。

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿 。

忽闻歌古调,归思欲沾巾。

【赏析】 在这首五言律诗中,诗人抓住“宦游人”对季节变换、景物各异而独有的敏感这一特点来描写,勾画了一幅绚烂明媚的早春图。颔联和颈联描写了江南早春风光:云蒸霞蔚,梅柳摇曳,春水荡漾,春和景明,黄莺啼唱,一池浮萍生机盎然,凸显出江南春天生机勃勃、万象更新的特征,给人以美的感受。在艺术表现手法上,诗人不是静止地去描写,而是通过自己的审美感受,选择具有特征性的景物,摹写春天的气候、景物的变化,精工细腻,准确地表现出那特定的自然景物的优美和神韵。这种高妙的写景艺术技巧,在初唐诗人中是很杰出的。尾联和首联照应,抒发宦游人的思乡之情,从结构上看浑然一体。全诗语言洗练,对仗工整。

【思考】 这首诗的颔联、颈联描写出一幅怎样的江南春天风光?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。

(《庄子·逍遥游》)

2.若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

(《庄子·逍遥游》)

3.日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。

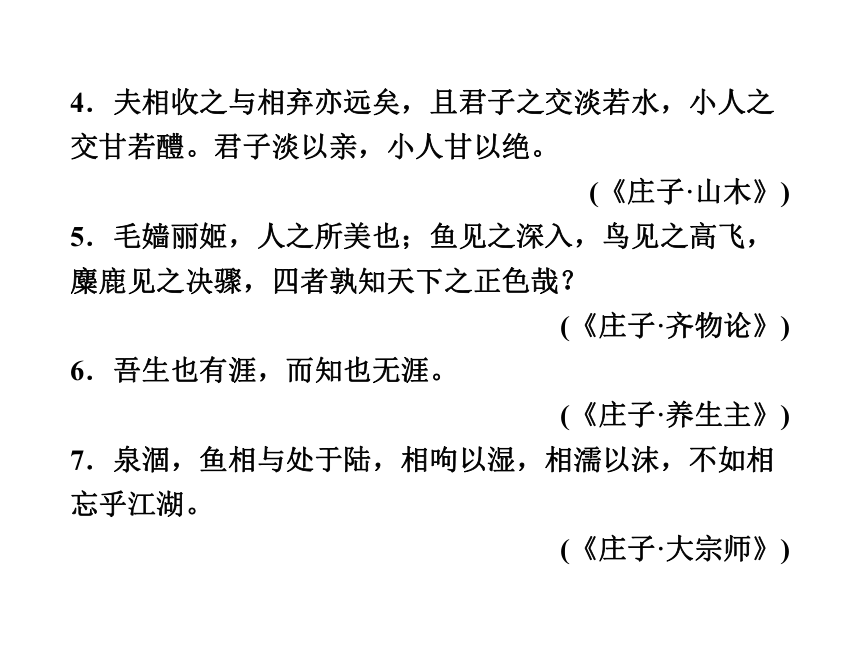

(《庄子·让王》)4.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

(《庄子·山木》)

5.毛嫱丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤,四者孰知天下之正色哉?

(《庄子·齐物论》)

6.吾生也有涯,而知也无涯。

(《庄子·养生主》)

7.泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘乎江湖。

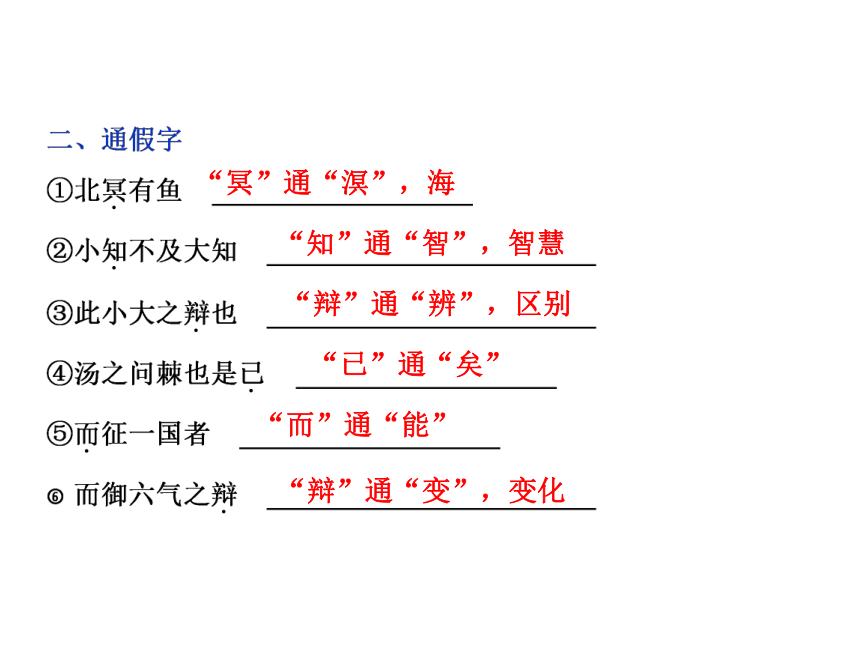

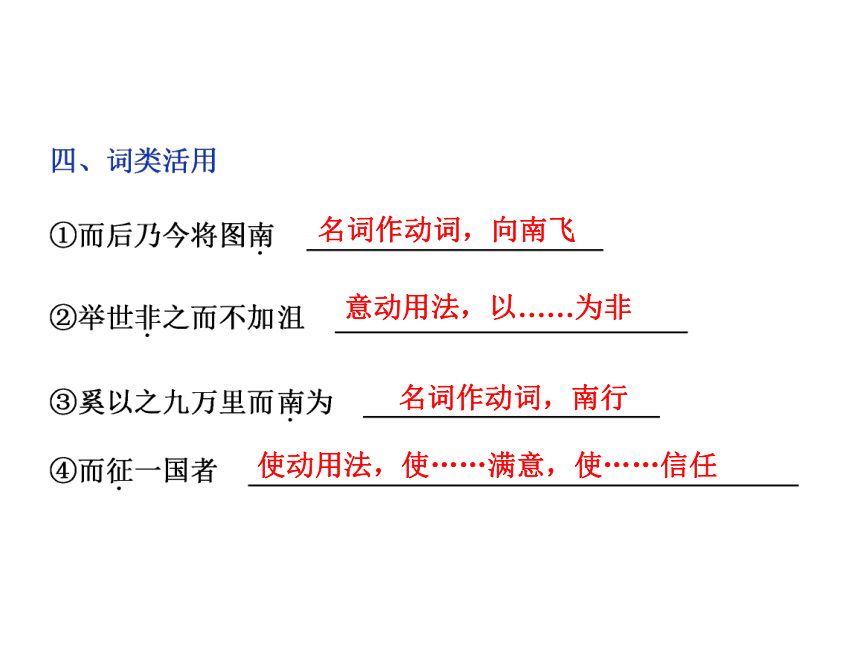

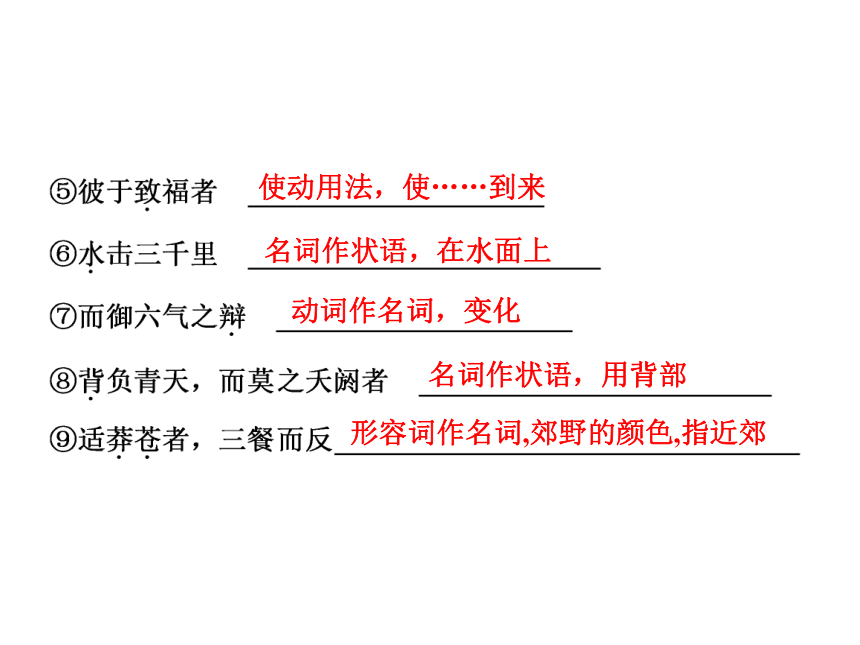

(《庄子·大宗师》)“冥”通“溟”,海“知”通“智”,智慧“辩”通“辨”,区别“已”通“矣”“而”通“能”“辩”通“变”,变化语气助词,舒缓语气在选择句中用以加强揣测语气的语气副词代词,代“水”,译作“它”代词,代“宋荣子”,译作“他”连词,表修饰连词,表因果连词,表转折,却用在主谓间取消句子的独立性动词,“到”“往”指示代词,“此”“这”名词作动词,向南飞意动用法,以……为非名词作动词,南行使动用法,使……满意,使……信任使动用法,使……到来名词作状语,在水面上动词作名词,变化名词作状语,用背部形容词作名词,郊野的颜色,指近郊即使这样。游动的雾气。一般人。很饱的样子。寿命短。草木。六、文言句式

①南冥者,天池也 _________

②《齐谐》者,志怪者也 _________

③而莫之夭阏者 _____________

④之二虫又何知 _____________

⑤奚以知其然也 _____________

⑥而彼且奚适也 _____________

⑦彼且恶乎待哉 _____________

⑧覆杯水于坳堂之上 _____________

⑨我知之濠上也 _________

⑩庄子与惠子游于濠梁之上 _____________判断句判断句宾语前置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句状语后置句省略句状语后置句[作者卡片][背景呈现]

庄子天资聪慧,勤奋好学,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》),并非生来就无用世之心。但是,“而

今也以天下惑,予虽有祈向,不可得也”(《庄子·天地》).一方面,“彼窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负.人世间既然如此混浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。[知识链接]

庄子的思想包含着朴素辩证法因素,主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,自然的比人为的要好,提倡无用,认为大无用就是有用。庄子的文章,想象力很

强,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩,并采用寓言故事形式,富有幽默讽刺的意味,对后世文学语言有很大影响。1.借助注释和工具书阅读课文,疏通文句,初步理解课文内容。

2.用自己的话说一下《逍遥游》和《秋水》的大意。[我的理解] “小知不及大知,小年不及大年”不是庄子的观点,相反,他认为这是世人的成见。2.作者对鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”是不是肯定呢?

[我的理解] 作者对此也都作了否定。“鲲鹏展翅”早已作为积极的意象被人们广泛引用,但在本文中,作者在讲述这一寓言故事时,突出的不是鲲鹏本身,而是风力,“故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南”。3.对本文中“无己”“无功”“无名”的含义应如何理解?

[我的理解] “至人无己,神人无功,圣人无名”,庄子认为这是人达到绝对自由的途径。所谓“无己”,就是忘掉自我,在庄子看来,人和万物都是道的表现形式。人如果拘于形体,必然会受外物的束缚,他提出的“无己”无非是希望丧失“自我”意识,这样就不会受外物拘滞,不会去评判是非曲直,最终达到怡然自适的境界。它和我们提倡的“忘我”的精神是完全不同的。所谓“无功”,就是除去功名利禄之心,不热衷于身外之物,做到“清静无为”,庄子只求维持生存的基本需求而无其他奢求,所宣扬的是保全自身,养亲以尽天年而不求建功立业的消极思想。所谓“无名”,就是忘掉荣辱、毁誉、得失,褒贬由人,偃仰随我,置声于不顾。“无己” “无功”“无名”是庄子追求精神上的绝对自由的途径和最高境界,任何人只要摆脱了功名利禄的束缚,忘怀世间的毁誉得失,超越一己的生死界限,便会达到物我两忘、怡然自得的逍遥境界。其实,生活在现实生活里,任何人都不能做到“无所待”,人生一世,应体现自己生命的价值,应有建功立业的抱负,因此,总的说来,庄子的人生观是消极颓废的。4.作者在文中运用了许多例子、寓言,试说明其意图。

[我的理解] 逍遥游,就是无所羁绊,无所依靠,无所凭借,悠游自得的意思。为了说明这个观点,作者先说明了鲲鹏上九万里,非逍遥,有所待,待的是海运时的六月飓风。然后用野马、尘埃等微小事物仍然需要凭借外力才能活动,说明它们也是非逍遥的。之后用蜩和学鸠嘲笑大鹏和它们自身“抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣”来说明它们也并不逍遥,都是不自由的。第二段中,作者选取了“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”, “楚之南”的“冥灵”,“上古有大椿者”,“彭祖”以“久特闻”等例,补证和归纳上文,阐释万物皆在“有

待”的范畴之内,存在着“小大之辩”。第三段由那些“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”和“宋荣子犹然笑之”说明“犹有未树也”。作者意在阐释在五彩缤纷、变幻无穷的大千世界里,有动物、有植物、有云

气、有人类,其物种形状,所占时间空间,大小各异,各不相同,自然界如此,社会亦然。它们都是不自由的,即非逍遥的。最后阐释逍遥游的境界。5.从《秋水》中可以看出庄子和惠子的什么性格特点?

[我的理解] 这篇短文轻松闲适,诗意盎然。一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然。让人读后会心一笑而沉思良久。惠子好辩,重分析,对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨;庄子智辩,重观

赏,对外界的认识带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。6.学习本文之后对你有何启示?应该如何看待作者的思想观点?

[我的理解] 文章从高远之志、厚积之力、大小之辨到无待之游的描述,给人的启示是远大的志向应当通向超凡脱俗的精神境界,而不应局限于“一官”“一君”的现实功利,人应该有精神自由、个性解放的追求,这些都是庄子思想中的积极因素,我们应该继承和发扬。而对于庄子思想中的虚无主义、绝对自由以及遁世避患的全身意识等消极因素,我们应当摒弃。作为新世纪的弄潮儿,我们应该积极进取、奋力拼搏,实现自己的人生价值。对于庄惠“濠梁之辩”究竟谁是谁非,谁输谁赢,历来仁者见仁,智者见智。你是如何看待的?

[我的理解] (示例)这场辩论惠子是从日常生活的观点,即事物之间是不相同的观点出发,并用逻辑推理的方法来论证人与鱼之间的关系,他的理性与逻辑思维,其实是值得尊重的。他客观地就事论事,不可知就是不可知,对他而言,物我没有交集,不可沟通,因为鱼没有办法告诉他是否快乐,他就没有妄下断语。而庄子则是从“道”的观点,即哲学的层次——万物齐一的观点来看这一关系的,看问题的层次不同,得出的结论自然也就各异了。在整个论辩的过程中,庄、惠二人其实并不是针对鱼快不快乐在讨论,而是在就人能不能知道鱼快不快乐在讨论,这也只是主观和客观、感性和理性的差异罢了。想 象

写法指导

想象是人脑对记忆中的表象进行改造并创造新形象的过程。

《逍遥游》采用想象的手法,营造了一个“逍遥”的至高境

界。而这些具体的想象又独具风格,超越时空的局限和物我

的分别,奇幻异常,变化万千,富有浓厚的浪漫主义色彩。文章开篇尽显壮阔、神奇,以巨鲲化为大鹏,大鹏由北冥徙于南冥展开想象,并进行夸张的描写,向我们展示了一幅雄奇壮丽的图景。作者醉心于逍遥境界的想象和创造,并将这种想象具体化、形象化。“乘天地之正,而御六气之辩”的“逍遥游”,是“天地与我并生,万物与我为

一”的精神境界,描绘的是一种无拘无束、自由自在的心态,所追求的是一种无限开放的精神和心灵的自由。想象的常见方法:

(1)着眼点在空间上,从此地遥想彼地的情境。如王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”年轻的诗人初到长安,生活在这个繁华而陌生的环境里,九月九日登高思念家乡、亲人,但作者设想家中的兄弟们登山,在他们登上山顶遍插茱萸的时候,就发现少了一个兄弟。(2)着眼点在时间上,从现在预计将来的情境。如:李商

隐《夜雨寄北》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”诗人在诗中表达了自己的期盼,想象“西窗剪烛”的细节,渲染了重逢时亲切温暖的气氛。

随堂练笔

以庄子作为文段的论据,写一段使用想象手法的语段。范文示例

是否还能记起那个持竿不顾、依然决定“曳尾于涂中”的庄子?这个“心如澄澈秋水”,才如不系之舟的清高居

士,拥有举世的才华,然而却不曾向权势显贵屈服,一生过着清贫飘零的生活,你是否也想劝他入仕,期望他能为祖国为社会为黎民百姓做番大事业。是的,所有人都希望如此。然而,庄子自己就是一棵树、一棵捍卫心灵的树,如果你硬要将他拔起,种在污秽的社会泥土里,他将立刻枯萎死亡。就让他永远地做一棵树吧,他身边会有一株傲岸的菊花陪着他。逍遥游

我们总是陶醉于庄周梦蝶的迷幻色彩,总是津津乐道于庄子与惠施的濠上之辩。但战国中期,争斗频仍,想要有外在的潇洒即便是王公贵族都不太可能,于是,我们看到庄子这个普通书生,在跻身权贵与内在自由之间,毅然选择了“逍遥游”。“逍遥游”是追求绝对自由,是庄子思想学说的精髓。[适用话题]读庄子

躺在文字的波上,随着水流,思想脉脉地涌动。那些忧伤的,幸福的,快乐的,失落的情绪,深深地嵌进每一个字符的缝隙,这一刻,身体与灵魂作一次长谈……

人们总是需要一种力量支撑起自己心灵的旅途。 不是不够坚强,只是无法停止那如潮水般涌动的思

绪。人生的伤痛处,有血,有泪,有沉思,还有感悟和觉醒。面对决堤而来的苦与悲甚至乐与笑,总希望可以平静地化解突如其来后的寂寞。

于是,就在此时此刻,我和文学相遇了,确切地说,是我和庄子相遇了。

人与文学相遇的故事,是聆听另外一个灵魂时最亲切的体验,是借由文字思考生活时真诚的心灵和弦。

读庄子,带给我的不只是感官的沉醉,而且是心智的成长、情感的真诚交流与心灵的勇敢碰撞。 我相信宿命,相信轮回,并把心扉敞开,接受文学、接受庄子所带给我的一切,没有去担心自己的感受是否“正确”或者足够“专业”——因为,我面对的根本就是我自己的心。

读庄子,就是在读一个伟大的灵魂,透过两千多年的时间屏障,你依旧可以品味到他那浓郁的迷幻气息。

可以说,庄子站在了他那个时代的极端——在极端的蔑视里有极端细致的体察与回忆,在极端的怜惜里有极端的失望与无奈。他有着超人的理智与心灵:他的理智时刻像哲人那样清醒,如蛇行草上,不粘不滞,寒气四渗又敏锐无比;他的心灵却无时不像诗人那样沉醉,如鸽立檐间,不怨不怒,怜悯四溢而柔情万种。 也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才可以翱翔在那九万里的高空,苍天在背,人世在俯。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才能够从水中孕育出那超尘脱俗的大鸟,横空绝世、惊世骇俗。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才会面对永恒消失的精神故乡,在落日下唱着永恒的恋歌,不再希冀安居。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才在跋涉过被眼泪和血充满的历史之河时,长歌当哭,吟出那悠扬千年的忧伤调子…… 读庄子,就是在读一个色彩斑斓的世界,透过那喧嚣繁芜的林林总总,你依旧可以体察到那份悸动的情怀。

从那寂寞濠梁走来,庄周捋着飘逸的胡须,追寻着梦中的蝴蝶,遥望着遨游于九天之上的大鹏,俯瞰着潜迹于北溟之渊的巨鲲。

他独来独往,不吝去留,就像垂天之云,悠悠往来聚散,在一种远离的姿态中显出格外的魅力与洒脱。

在他的世界里,没有边界、没有极限、没有任何障碍和阻滞,有的只是放飞思维的无垠空间——区区一勺清

水,亦可做烟波万顷之想。 生命中有太多的不幸的,有幸的,荒芜的,华丽的,长久的,瞬间的,坚实的,易碎的,公平的,不平的……但是对于庄子,也许是什么都没有,有的只是他那一篇简简单单、潇洒出尘的《逍遥游》。

哲学就是带着永恒的乡愁寻找家园,而在这漫长的寻找路程中和诗人相遇,那么诞生的将是瞬间之永恒。 就像庄子。

读庄子,品味这刹那间永恒的芳华。[赏评] 读庄子,带给我的不只是感官的沉醉,而且是心智的成长、情感的真诚交流与心灵的勇敢碰撞。读庄子,就是在读一个伟大的灵魂,我们随他翱翔九万里高空,同他一起面对永恒消失的精神故乡,同他在落日下共唱永恒的恋歌。他的横空绝世、惊世骇俗,他的魅力与洒脱,简直无人能及。读庄子,品味刹那间永恒的芳华,做一次追寻梦想的翱翔!

和晋陵陆丞早春游望

杜审言

独有宦游人,偏惊物候新。

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿 。

忽闻歌古调,归思欲沾巾。

【赏析】 在这首五言律诗中,诗人抓住“宦游人”对季节变换、景物各异而独有的敏感这一特点来描写,勾画了一幅绚烂明媚的早春图。颔联和颈联描写了江南早春风光:云蒸霞蔚,梅柳摇曳,春水荡漾,春和景明,黄莺啼唱,一池浮萍生机盎然,凸显出江南春天生机勃勃、万象更新的特征,给人以美的感受。在艺术表现手法上,诗人不是静止地去描写,而是通过自己的审美感受,选择具有特征性的景物,摹写春天的气候、景物的变化,精工细腻,准确地表现出那特定的自然景物的优美和神韵。这种高妙的写景艺术技巧,在初唐诗人中是很杰出的。尾联和首联照应,抒发宦游人的思乡之情,从结构上看浑然一体。全诗语言洗练,对仗工整。

【思考】 这首诗的颔联、颈联描写出一幅怎样的江南春天风光?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

1.覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。

(《庄子·逍遥游》)

2.若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

(《庄子·逍遥游》)

3.日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。

(《庄子·让王》)4.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

(《庄子·山木》)

5.毛嫱丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤,四者孰知天下之正色哉?

(《庄子·齐物论》)

6.吾生也有涯,而知也无涯。

(《庄子·养生主》)

7.泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘乎江湖。

(《庄子·大宗师》)“冥”通“溟”,海“知”通“智”,智慧“辩”通“辨”,区别“已”通“矣”“而”通“能”“辩”通“变”,变化语气助词,舒缓语气在选择句中用以加强揣测语气的语气副词代词,代“水”,译作“它”代词,代“宋荣子”,译作“他”连词,表修饰连词,表因果连词,表转折,却用在主谓间取消句子的独立性动词,“到”“往”指示代词,“此”“这”名词作动词,向南飞意动用法,以……为非名词作动词,南行使动用法,使……满意,使……信任使动用法,使……到来名词作状语,在水面上动词作名词,变化名词作状语,用背部形容词作名词,郊野的颜色,指近郊即使这样。游动的雾气。一般人。很饱的样子。寿命短。草木。六、文言句式

①南冥者,天池也 _________

②《齐谐》者,志怪者也 _________

③而莫之夭阏者 _____________

④之二虫又何知 _____________

⑤奚以知其然也 _____________

⑥而彼且奚适也 _____________

⑦彼且恶乎待哉 _____________

⑧覆杯水于坳堂之上 _____________

⑨我知之濠上也 _________

⑩庄子与惠子游于濠梁之上 _____________判断句判断句宾语前置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句状语后置句省略句状语后置句[作者卡片][背景呈现]

庄子天资聪慧,勤奋好学,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》),并非生来就无用世之心。但是,“而

今也以天下惑,予虽有祈向,不可得也”(《庄子·天地》).一方面,“彼窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负.人世间既然如此混浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。[知识链接]

庄子的思想包含着朴素辩证法因素,主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,自然的比人为的要好,提倡无用,认为大无用就是有用。庄子的文章,想象力很

强,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩,并采用寓言故事形式,富有幽默讽刺的意味,对后世文学语言有很大影响。1.借助注释和工具书阅读课文,疏通文句,初步理解课文内容。

2.用自己的话说一下《逍遥游》和《秋水》的大意。[我的理解] “小知不及大知,小年不及大年”不是庄子的观点,相反,他认为这是世人的成见。2.作者对鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”是不是肯定呢?

[我的理解] 作者对此也都作了否定。“鲲鹏展翅”早已作为积极的意象被人们广泛引用,但在本文中,作者在讲述这一寓言故事时,突出的不是鲲鹏本身,而是风力,“故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南”。3.对本文中“无己”“无功”“无名”的含义应如何理解?

[我的理解] “至人无己,神人无功,圣人无名”,庄子认为这是人达到绝对自由的途径。所谓“无己”,就是忘掉自我,在庄子看来,人和万物都是道的表现形式。人如果拘于形体,必然会受外物的束缚,他提出的“无己”无非是希望丧失“自我”意识,这样就不会受外物拘滞,不会去评判是非曲直,最终达到怡然自适的境界。它和我们提倡的“忘我”的精神是完全不同的。所谓“无功”,就是除去功名利禄之心,不热衷于身外之物,做到“清静无为”,庄子只求维持生存的基本需求而无其他奢求,所宣扬的是保全自身,养亲以尽天年而不求建功立业的消极思想。所谓“无名”,就是忘掉荣辱、毁誉、得失,褒贬由人,偃仰随我,置声于不顾。“无己” “无功”“无名”是庄子追求精神上的绝对自由的途径和最高境界,任何人只要摆脱了功名利禄的束缚,忘怀世间的毁誉得失,超越一己的生死界限,便会达到物我两忘、怡然自得的逍遥境界。其实,生活在现实生活里,任何人都不能做到“无所待”,人生一世,应体现自己生命的价值,应有建功立业的抱负,因此,总的说来,庄子的人生观是消极颓废的。4.作者在文中运用了许多例子、寓言,试说明其意图。

[我的理解] 逍遥游,就是无所羁绊,无所依靠,无所凭借,悠游自得的意思。为了说明这个观点,作者先说明了鲲鹏上九万里,非逍遥,有所待,待的是海运时的六月飓风。然后用野马、尘埃等微小事物仍然需要凭借外力才能活动,说明它们也是非逍遥的。之后用蜩和学鸠嘲笑大鹏和它们自身“抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣”来说明它们也并不逍遥,都是不自由的。第二段中,作者选取了“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”, “楚之南”的“冥灵”,“上古有大椿者”,“彭祖”以“久特闻”等例,补证和归纳上文,阐释万物皆在“有

待”的范畴之内,存在着“小大之辩”。第三段由那些“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”和“宋荣子犹然笑之”说明“犹有未树也”。作者意在阐释在五彩缤纷、变幻无穷的大千世界里,有动物、有植物、有云

气、有人类,其物种形状,所占时间空间,大小各异,各不相同,自然界如此,社会亦然。它们都是不自由的,即非逍遥的。最后阐释逍遥游的境界。5.从《秋水》中可以看出庄子和惠子的什么性格特点?

[我的理解] 这篇短文轻松闲适,诗意盎然。一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然。让人读后会心一笑而沉思良久。惠子好辩,重分析,对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨;庄子智辩,重观

赏,对外界的认识带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。6.学习本文之后对你有何启示?应该如何看待作者的思想观点?

[我的理解] 文章从高远之志、厚积之力、大小之辨到无待之游的描述,给人的启示是远大的志向应当通向超凡脱俗的精神境界,而不应局限于“一官”“一君”的现实功利,人应该有精神自由、个性解放的追求,这些都是庄子思想中的积极因素,我们应该继承和发扬。而对于庄子思想中的虚无主义、绝对自由以及遁世避患的全身意识等消极因素,我们应当摒弃。作为新世纪的弄潮儿,我们应该积极进取、奋力拼搏,实现自己的人生价值。对于庄惠“濠梁之辩”究竟谁是谁非,谁输谁赢,历来仁者见仁,智者见智。你是如何看待的?

[我的理解] (示例)这场辩论惠子是从日常生活的观点,即事物之间是不相同的观点出发,并用逻辑推理的方法来论证人与鱼之间的关系,他的理性与逻辑思维,其实是值得尊重的。他客观地就事论事,不可知就是不可知,对他而言,物我没有交集,不可沟通,因为鱼没有办法告诉他是否快乐,他就没有妄下断语。而庄子则是从“道”的观点,即哲学的层次——万物齐一的观点来看这一关系的,看问题的层次不同,得出的结论自然也就各异了。在整个论辩的过程中,庄、惠二人其实并不是针对鱼快不快乐在讨论,而是在就人能不能知道鱼快不快乐在讨论,这也只是主观和客观、感性和理性的差异罢了。想 象

写法指导

想象是人脑对记忆中的表象进行改造并创造新形象的过程。

《逍遥游》采用想象的手法,营造了一个“逍遥”的至高境

界。而这些具体的想象又独具风格,超越时空的局限和物我

的分别,奇幻异常,变化万千,富有浓厚的浪漫主义色彩。文章开篇尽显壮阔、神奇,以巨鲲化为大鹏,大鹏由北冥徙于南冥展开想象,并进行夸张的描写,向我们展示了一幅雄奇壮丽的图景。作者醉心于逍遥境界的想象和创造,并将这种想象具体化、形象化。“乘天地之正,而御六气之辩”的“逍遥游”,是“天地与我并生,万物与我为

一”的精神境界,描绘的是一种无拘无束、自由自在的心态,所追求的是一种无限开放的精神和心灵的自由。想象的常见方法:

(1)着眼点在空间上,从此地遥想彼地的情境。如王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”年轻的诗人初到长安,生活在这个繁华而陌生的环境里,九月九日登高思念家乡、亲人,但作者设想家中的兄弟们登山,在他们登上山顶遍插茱萸的时候,就发现少了一个兄弟。(2)着眼点在时间上,从现在预计将来的情境。如:李商

隐《夜雨寄北》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”诗人在诗中表达了自己的期盼,想象“西窗剪烛”的细节,渲染了重逢时亲切温暖的气氛。

随堂练笔

以庄子作为文段的论据,写一段使用想象手法的语段。范文示例

是否还能记起那个持竿不顾、依然决定“曳尾于涂中”的庄子?这个“心如澄澈秋水”,才如不系之舟的清高居

士,拥有举世的才华,然而却不曾向权势显贵屈服,一生过着清贫飘零的生活,你是否也想劝他入仕,期望他能为祖国为社会为黎民百姓做番大事业。是的,所有人都希望如此。然而,庄子自己就是一棵树、一棵捍卫心灵的树,如果你硬要将他拔起,种在污秽的社会泥土里,他将立刻枯萎死亡。就让他永远地做一棵树吧,他身边会有一株傲岸的菊花陪着他。逍遥游

我们总是陶醉于庄周梦蝶的迷幻色彩,总是津津乐道于庄子与惠施的濠上之辩。但战国中期,争斗频仍,想要有外在的潇洒即便是王公贵族都不太可能,于是,我们看到庄子这个普通书生,在跻身权贵与内在自由之间,毅然选择了“逍遥游”。“逍遥游”是追求绝对自由,是庄子思想学说的精髓。[适用话题]读庄子

躺在文字的波上,随着水流,思想脉脉地涌动。那些忧伤的,幸福的,快乐的,失落的情绪,深深地嵌进每一个字符的缝隙,这一刻,身体与灵魂作一次长谈……

人们总是需要一种力量支撑起自己心灵的旅途。 不是不够坚强,只是无法停止那如潮水般涌动的思

绪。人生的伤痛处,有血,有泪,有沉思,还有感悟和觉醒。面对决堤而来的苦与悲甚至乐与笑,总希望可以平静地化解突如其来后的寂寞。

于是,就在此时此刻,我和文学相遇了,确切地说,是我和庄子相遇了。

人与文学相遇的故事,是聆听另外一个灵魂时最亲切的体验,是借由文字思考生活时真诚的心灵和弦。

读庄子,带给我的不只是感官的沉醉,而且是心智的成长、情感的真诚交流与心灵的勇敢碰撞。 我相信宿命,相信轮回,并把心扉敞开,接受文学、接受庄子所带给我的一切,没有去担心自己的感受是否“正确”或者足够“专业”——因为,我面对的根本就是我自己的心。

读庄子,就是在读一个伟大的灵魂,透过两千多年的时间屏障,你依旧可以品味到他那浓郁的迷幻气息。

可以说,庄子站在了他那个时代的极端——在极端的蔑视里有极端细致的体察与回忆,在极端的怜惜里有极端的失望与无奈。他有着超人的理智与心灵:他的理智时刻像哲人那样清醒,如蛇行草上,不粘不滞,寒气四渗又敏锐无比;他的心灵却无时不像诗人那样沉醉,如鸽立檐间,不怨不怒,怜悯四溢而柔情万种。 也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才可以翱翔在那九万里的高空,苍天在背,人世在俯。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才能够从水中孕育出那超尘脱俗的大鸟,横空绝世、惊世骇俗。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才会面对永恒消失的精神故乡,在落日下唱着永恒的恋歌,不再希冀安居。

也只有这样一个完美的结合了哲人和诗人的灵魂,才在跋涉过被眼泪和血充满的历史之河时,长歌当哭,吟出那悠扬千年的忧伤调子…… 读庄子,就是在读一个色彩斑斓的世界,透过那喧嚣繁芜的林林总总,你依旧可以体察到那份悸动的情怀。

从那寂寞濠梁走来,庄周捋着飘逸的胡须,追寻着梦中的蝴蝶,遥望着遨游于九天之上的大鹏,俯瞰着潜迹于北溟之渊的巨鲲。

他独来独往,不吝去留,就像垂天之云,悠悠往来聚散,在一种远离的姿态中显出格外的魅力与洒脱。

在他的世界里,没有边界、没有极限、没有任何障碍和阻滞,有的只是放飞思维的无垠空间——区区一勺清

水,亦可做烟波万顷之想。 生命中有太多的不幸的,有幸的,荒芜的,华丽的,长久的,瞬间的,坚实的,易碎的,公平的,不平的……但是对于庄子,也许是什么都没有,有的只是他那一篇简简单单、潇洒出尘的《逍遥游》。

哲学就是带着永恒的乡愁寻找家园,而在这漫长的寻找路程中和诗人相遇,那么诞生的将是瞬间之永恒。 就像庄子。

读庄子,品味这刹那间永恒的芳华。[赏评] 读庄子,带给我的不只是感官的沉醉,而且是心智的成长、情感的真诚交流与心灵的勇敢碰撞。读庄子,就是在读一个伟大的灵魂,我们随他翱翔九万里高空,同他一起面对永恒消失的精神故乡,同他在落日下共唱永恒的恋歌。他的横空绝世、惊世骇俗,他的魅力与洒脱,简直无人能及。读庄子,品味刹那间永恒的芳华,做一次追寻梦想的翱翔!