语文版必修3课件:6 词三首(二)

图片预览

文档简介

课件45张PPT。第二单元 珠星璧月彩云中6 词三首(二)诗海拾贝

蝶恋花 春景

苏 轼

花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草! 墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

【赏析】 这首词上下句之间、上下片之间,往往体现出种种错综复杂的矛盾。例如上片结尾二句,“枝上柳绵吹又少”,感情低沉;“天涯何处无芳草”,则又表现得颇为乐观。这就反映出情与情的矛盾。而“多情却被无情恼”,不仅写出了情与情的矛盾,也写出了情与理的矛盾。佳人欢笑,行人多情,结果是佳人洒下一片笑声,杳然而去;行人凝望秋千,空自多情。词人虽然写的是情,但其中也渗透着人生哲理。

在江南暮春的景色中,作者借墙里佳人、墙外行人,一个无情、一个多情的故事,寄寓了他的忧愤之情,也蕴含了他对充满矛盾的人生悖论的思索。

【思考】 从抒情方式角度,简要分析作者在这首词中寄寓的情思。

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

作者名句

1.但愿人长久,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头》)

2.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。(苏轼《定风波》)

3.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。(苏轼《江城子》)

4.素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》)5.满载一船明月,平铺千里秋江。(张孝祥《西江月·黄陵庙》)

6.众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。(辛弃疾《青玉案》)

7.身世酒杯中,万事皆空。古来三五个英雄。雨打风吹何处是,汉殿秦宫。(辛弃疾《浪淘沙·山寺夜半闻钟》)

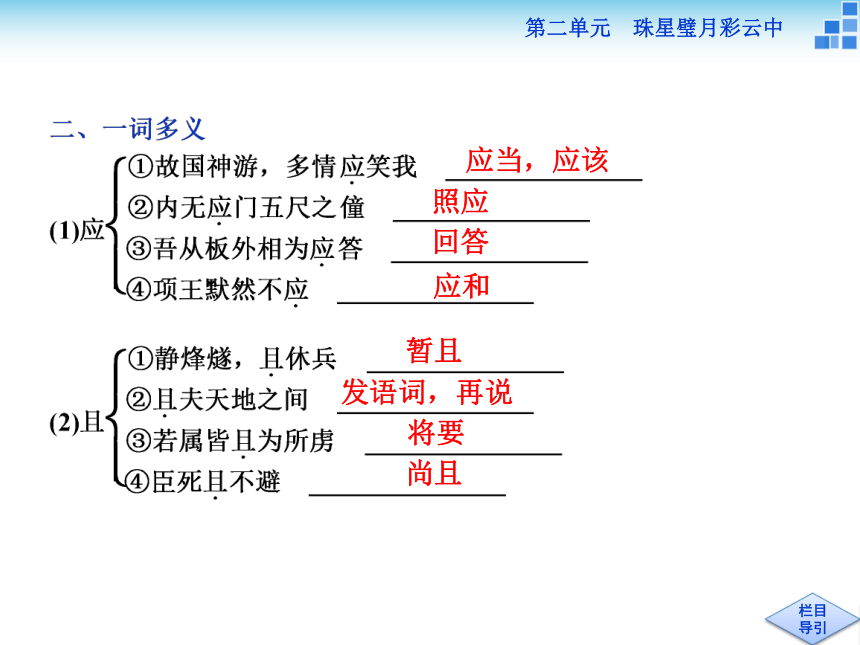

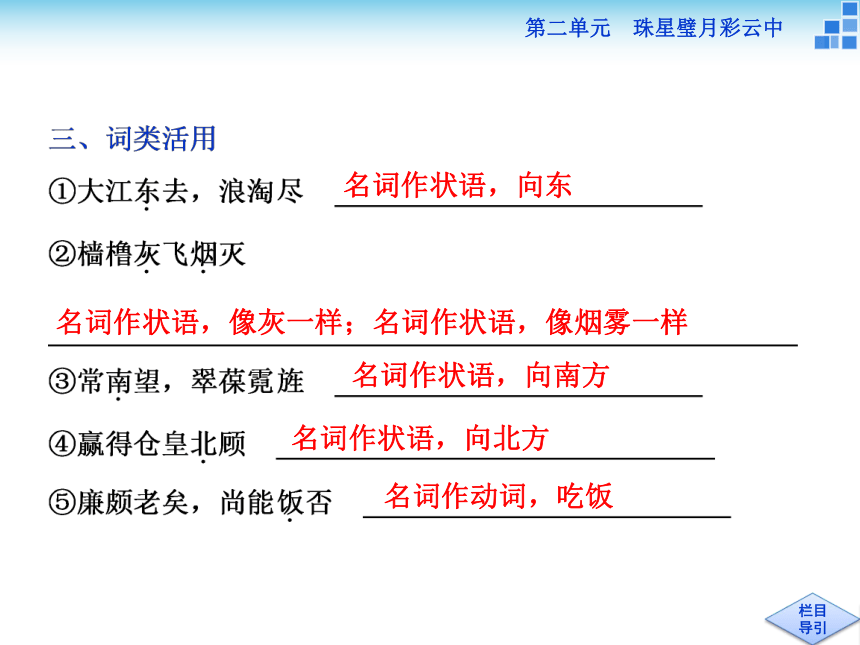

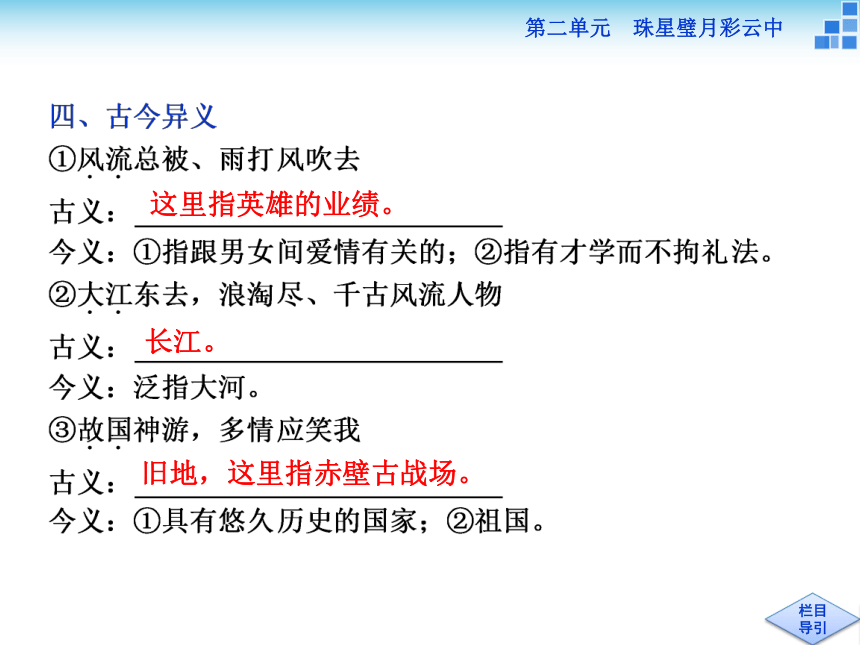

8.千古兴亡多少事悠悠,不尽长江滚滚流。(辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》)应当,应该照应回答应和暂且发语词,再说将要尚且何你的但假如,如果名词作状语,向东名词作状语,像灰一样;名词作状语,像烟雾一样名词作状语,向南方名词作状语,向北方名词作动词,吃饭这里指英雄的业绩。长江。旧地,这里指赤壁古战场。[作者卡片][背景呈现]

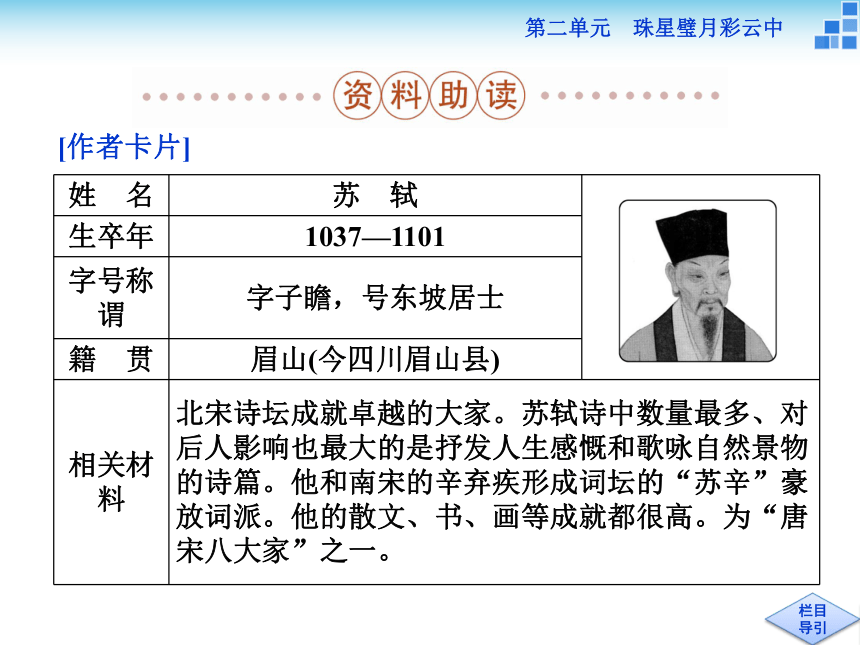

(1)《念奴娇 赤壁怀古》

这首词是苏轼任黄州团练副使时所作。苏轼“乌台诗案”出狱后被派往黄州,名义上是团练副使,其实要受地方官员的监督管制,形同囚犯。为了排遣内心郁闷,他在住地临皋东面的山坡上盖了房子,取名“雪堂”,自号“东坡居士”。每天早饭后他就到那里去读书,跟朋友们谈论,或游览风景。有时也到稍远的地方走走,到过赤鼻矶(当地人误以此为“赤壁”)、岐亭等地。这首词大概是这期间写的。当时他已45岁,所以词中有“早生华发”一语。(2)《六州歌头》

宋孝宗隆兴元年(1163),张浚领导的南宋北伐军在符离溃

败,主和派得势,将淮河前线边防撤尽,向金国遣使乞

和。面对这种严峻的形势,作者义愤填膺,写下这首慷慨悲壮的诗篇。

(3)《永遇乐 京口北固亭怀古》

这首词写于宋宁宗开禧元年(1205)。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口(今江苏镇江)。从表面看来,朝廷对他似乎很重视,然而实际上只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极布置军事进攻的准备工作;但另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶、自身处境的孤危,深知很难有所作为。辛弃疾支持北伐抗金的决策,但是对独揽朝政的韩侂胄轻敌冒进的做法,又感到忧心忡忡,他认为应当做好充分准备,绝不能草率从事,否则难免重蹈覆辙,使北伐再次遭到失败。辛弃疾的意见没有引起南宋当权者的重视。一次他来到京口北固亭,登高眺望,怀古忆昔,心潮澎湃,感慨万千,于是写下了这篇千古传诵的杰作。[知识链接]

豪放派是中国宋词风格流派之一。北宋诗文革新派作家如欧阳修、王安石、苏轼、苏辙都曾用“豪放”一词衡文评诗。第一个用“豪放”评词的是苏轼。南宋人已明确地把苏轼、辛弃疾作为豪放派的代表,以后遂相沿用。豪放派作品气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,多给人一种积极向上的力量。1.《念奴娇 赤壁怀古》与《永遇乐 京口北固亭怀古》都是借咏怀历史抒发感情,这两首词有何不同?

我的答案:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________①《念奴娇 赤壁怀古》上片中,用“千古风流人物”

“三国周郎赤壁”和“一时多少豪杰”从景中逐层托出人物,为下片的议论作了铺垫;《永遇乐 京口北固亭怀古》上片写景中就含有议论,下片议论之中也有写景的地方。②议论涉及的问题不同,深度不同。__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________苏轼词作纵横决荡,议论上以形而上的层面,思索宇宙人生的终极意义;辛弃疾的词作紧扣现实,借咏史谈自己的战略见解,表现自己的爱国情怀。③苏词多铺叙显得开阔明朗,旷达乐观;辛词多用史事,层层转折,显得隐晦。2.在《六州歌头》下阕中,词人是怎样抒发自己空怀报国之情的?请简要分析。

我的答案:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________下阕由“念”字领起,词人首先感慨空有杀敌利器,却被尘封虫蛀,无用武之地;其次感慨岁月流逝而徒具雄心,使志士空老;最后感慨京城渺远,收复失地希望渺茫。1.如何理解“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”这几句词?

[我的理解] 这几句词气象开阔,辽远雄伟,写出了江水的

汪洋恣肆。它不仅写出了长江奔腾的磅礴气势,而且将写景与写人融合为一。在这里,奔腾不息、滚滚东去的长江已不仅仅是一条江水的名称,还是滔滔历史长河的代名词。“浪淘尽”将“大江”与“千古风流人物”联系在一起,作者面对波涛滚滚的长江发出感慨,把读者带到千古兴亡的历史氛围之中,抒发了词人对往昔英雄人物的无限怀念。2.《念奴娇 赤壁怀古》是从哪几个方面描写周瑜的?作者自身状况又是怎样的?基调怎样?作者这样写的目的是什么?

[我的理解] [我的理解] 平:江淮以南平野莽莽;悄:江淮边防静寂无声。揭示了南宋在与金人隔江对峙中只剩下半壁江山,且无险可守、边防荒凉、岌岌可危的艰险时局。“千古江山,英雄无觅、孙仲谋处”“生子当如孙仲谋”天下英雄何其多,稼轩为何独钟情于孙仲谋呢?

[我的理解] 孙权的风流余韵虽已被雨打风吹去,但孙权的雄才大略及其建树却永载史册。虽处群雄纷争的时代,吴国却能出现和平气象是因为他能确保自己的国土不受外敌侵犯,作者写孙权既是激励自己,又是担忧时局。巧妙用典

?写法指导

《永遇乐 京口北固亭怀古》中作者使用了大量的典故,如对孙仲谋、刘裕雄霸一方的君主的敬慕,对刘义隆的讽刺就是对南宋朝廷草率北伐的警诫,抒发了自己报国无门的苦闷。用典亦称用事,凡诗文中引用过去的有关人、地、事、物之史实,或语言文字,以为比喻,而增加词句之含蓄与典雅者,即称“用典”。刘勰在《文心雕龙》里诠释“用

典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即用来以古比今,以古证今,借古抒怀。用典既要师其意,又须能于故中求新,更须能令如己出,而不露痕迹,所谓“水中着盐,饮水乃知盐味”,方为佳作。用典的作用有四种:

(1)使立论有根据:引前人之言或事,以验证作者的理论,即《文心雕龙》所谓“援古证今”。

(2)委婉表意:诗中有不便直述者,可借典故之暗示,婉转道出作者之心声,即所谓“据事以类义”。

(3)减少语辞之繁累:诗句之组成,应力求经济,尤其近体诗有其字数限制,用典可减少语辞之繁累。

(4)充实内容、美化词句:用典可使文辞妍丽,声调和谐,对仗工整,结构严谨,而增加外形之美,丰富其内涵。

?随堂练笔

以“守护家园”为题,写一段或几段文字,不少于200字,注意在文段中使用典故。?范文示例

开荒南野际,守拙归园田。或许,这是我最终的归宿。此时,一切世俗的虚幻早已云消雾散,我面前,是实实在在的生活,是自食其力的慰藉,是锄豆收粮的惬意,是心远地偏的豁达,是心清气畅的满足。

当心境随着瞬时的灵动滚落下来的时候,才发现,此时的诗赋,竟是先前之俗陋与鄙薄所无以媲美的,又加美酒相伴,更胜于乞媚摇尾般的奴才生活,于是,我发现自己真正达到了本应该早就达到的境界。

我的生命是我自己的,做人的原则,也是污浊与无聊所无法改变的。于是,我心甘情愿守住这萧萧荒园。黄州遍地金

一次,苏东坡到王安石家作客,在王安石书房里看见一首未写完的咏菊诗,开头两句是:“西风昨夜过园林,吹落黄花遍地金。”东坡想,菊花在秋霜中开放,纵然焦干枯烂,也不落瓣,何来“遍地金”?他断定王安石写错了,便提笔续写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”写完便不辞而别。身为宰相的王安石回到书房,发现苏东坡的续诗,笑而不语,决定派东坡去黄州任团练副使。东坡到黄州后的第二年秋天,他赏菊时惊奇地发现,黄州菊花与别处不同,竟然在西风中纷纷落瓣,确确实实是“遍地金”。东坡这才意识到王安石派他来到黄州任职的“深意”,也深深佩服王安石观察生活的细致、独到。

[适用话题]把栏杆拍遍

梁 衡

中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。他天生威武高大,从小苦修剑法。他又生于金宋乱

世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时他就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任掌书记,掌管印信。一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。辛弃疾大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。说来,他有这番壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

但世上的事并不能心想事成。南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一支羊毫软笔。他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊、遗憾的叹息和无奈的自嘲。 应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他是以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中的。时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生! 我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。虽然杜甫也写过“射人先射马,擒贼先擒王”,军旅诗人王昌龄也写过“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”,但这些都是旁观式的想象、抒发和描述,哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”“投鞭飞渡”“剑指三秦”“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠、马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地,像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。 楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会、登临意……(《水龙吟 登建康

赏心亭》)谁能懂得他这个游子,实际上是亡国浪子的悲

愤之心呢?这是他登临建康城赏心亭时所作。此亭遥对古秦淮河,是历代文人墨客赏心雅兴之所,但辛弃疾在这里发出的却是一声悲怆的呼喊。他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力、一腔志,又能向何处使呢?我曾专门到南京寻找过这个辛公拍栏杆处,但人去楼空,早已了无痕迹,唯有江水悠悠,似词人的长叹,东流不息。 辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白:总忘不了他那在夕阳中凭栏远眺、望眼欲穿的形象。

辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在一首《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱。物无美恶,过则成灾。”这首小诗正好刻画他的政治苦闷。他因爱国而生怨,因尽职而招灾。他太爱国家、爱百姓、爱朝廷了。但是朝廷怕他、烦他、忌用他。他作为南宋臣民共生活了40年,倒有近20年的时间被闲置一旁,而在断断续续被使用的20年间又有37次频繁调动。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真,特别执着地去工作。本来有碗饭吃便不该再多事,可是那颗炽热的爱国心烧得他浑身发热。40年间无论在何地何时任何职,甚至赋闲期间,他都不停地上书,不停地唠叨,一有机会还要真抓实干,练兵、筹款、整饬政务,时刻摆出一副要冲上前线的样子,你想这能不让主和苟安的朝廷心烦?皇帝对他也就时用时弃。国有危难时招来用几天;朝有谤言,又弃而闲几年,这就是他的基本生活节奏,也是他一生最大的悲剧。别看他饱读诗书,在词中到处用典,甚至被后人讥为“掉书袋”。但他至死,也没有弄懂南宋小朝廷为什么只图苟安而不愿去收复失地。[赏评] 一员武将的故事,要多少次沙场浴血方得写成,而一个词人的成名,往往比武将更备受时势的折磨与煎熬。积三百年社会动荡产生的词人加武将的辛弃疾,又一次走入作家笔下,被梁衡以一曲《把栏杆拍遍》唱响。梁衡没有把笔力下在赏析辛氏一首首名篇佳句上,而是从中看出沙场剑气,看出义胆秋霜。我们在慨叹辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的拳拳爱国情的同时,也由衷赞赏作者选题之精当,思想之深刻。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

蝶恋花 春景

苏 轼

花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草! 墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

【赏析】 这首词上下句之间、上下片之间,往往体现出种种错综复杂的矛盾。例如上片结尾二句,“枝上柳绵吹又少”,感情低沉;“天涯何处无芳草”,则又表现得颇为乐观。这就反映出情与情的矛盾。而“多情却被无情恼”,不仅写出了情与情的矛盾,也写出了情与理的矛盾。佳人欢笑,行人多情,结果是佳人洒下一片笑声,杳然而去;行人凝望秋千,空自多情。词人虽然写的是情,但其中也渗透着人生哲理。

在江南暮春的景色中,作者借墙里佳人、墙外行人,一个无情、一个多情的故事,寄寓了他的忧愤之情,也蕴含了他对充满矛盾的人生悖论的思索。

【思考】 从抒情方式角度,简要分析作者在这首词中寄寓的情思。

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

作者名句

1.但愿人长久,千里共婵娟。(苏轼《水调歌头》)

2.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。(苏轼《定风波》)

3.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。(苏轼《江城子》)

4.素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》)5.满载一船明月,平铺千里秋江。(张孝祥《西江月·黄陵庙》)

6.众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。(辛弃疾《青玉案》)

7.身世酒杯中,万事皆空。古来三五个英雄。雨打风吹何处是,汉殿秦宫。(辛弃疾《浪淘沙·山寺夜半闻钟》)

8.千古兴亡多少事悠悠,不尽长江滚滚流。(辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》)应当,应该照应回答应和暂且发语词,再说将要尚且何你的但假如,如果名词作状语,向东名词作状语,像灰一样;名词作状语,像烟雾一样名词作状语,向南方名词作状语,向北方名词作动词,吃饭这里指英雄的业绩。长江。旧地,这里指赤壁古战场。[作者卡片][背景呈现]

(1)《念奴娇 赤壁怀古》

这首词是苏轼任黄州团练副使时所作。苏轼“乌台诗案”出狱后被派往黄州,名义上是团练副使,其实要受地方官员的监督管制,形同囚犯。为了排遣内心郁闷,他在住地临皋东面的山坡上盖了房子,取名“雪堂”,自号“东坡居士”。每天早饭后他就到那里去读书,跟朋友们谈论,或游览风景。有时也到稍远的地方走走,到过赤鼻矶(当地人误以此为“赤壁”)、岐亭等地。这首词大概是这期间写的。当时他已45岁,所以词中有“早生华发”一语。(2)《六州歌头》

宋孝宗隆兴元年(1163),张浚领导的南宋北伐军在符离溃

败,主和派得势,将淮河前线边防撤尽,向金国遣使乞

和。面对这种严峻的形势,作者义愤填膺,写下这首慷慨悲壮的诗篇。

(3)《永遇乐 京口北固亭怀古》

这首词写于宋宁宗开禧元年(1205)。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口(今江苏镇江)。从表面看来,朝廷对他似乎很重视,然而实际上只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极布置军事进攻的准备工作;但另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶、自身处境的孤危,深知很难有所作为。辛弃疾支持北伐抗金的决策,但是对独揽朝政的韩侂胄轻敌冒进的做法,又感到忧心忡忡,他认为应当做好充分准备,绝不能草率从事,否则难免重蹈覆辙,使北伐再次遭到失败。辛弃疾的意见没有引起南宋当权者的重视。一次他来到京口北固亭,登高眺望,怀古忆昔,心潮澎湃,感慨万千,于是写下了这篇千古传诵的杰作。[知识链接]

豪放派是中国宋词风格流派之一。北宋诗文革新派作家如欧阳修、王安石、苏轼、苏辙都曾用“豪放”一词衡文评诗。第一个用“豪放”评词的是苏轼。南宋人已明确地把苏轼、辛弃疾作为豪放派的代表,以后遂相沿用。豪放派作品气势豪放,意境雄浑,充满豪情壮志,多给人一种积极向上的力量。1.《念奴娇 赤壁怀古》与《永遇乐 京口北固亭怀古》都是借咏怀历史抒发感情,这两首词有何不同?

我的答案:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________①《念奴娇 赤壁怀古》上片中,用“千古风流人物”

“三国周郎赤壁”和“一时多少豪杰”从景中逐层托出人物,为下片的议论作了铺垫;《永遇乐 京口北固亭怀古》上片写景中就含有议论,下片议论之中也有写景的地方。②议论涉及的问题不同,深度不同。__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________苏轼词作纵横决荡,议论上以形而上的层面,思索宇宙人生的终极意义;辛弃疾的词作紧扣现实,借咏史谈自己的战略见解,表现自己的爱国情怀。③苏词多铺叙显得开阔明朗,旷达乐观;辛词多用史事,层层转折,显得隐晦。2.在《六州歌头》下阕中,词人是怎样抒发自己空怀报国之情的?请简要分析。

我的答案:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________下阕由“念”字领起,词人首先感慨空有杀敌利器,却被尘封虫蛀,无用武之地;其次感慨岁月流逝而徒具雄心,使志士空老;最后感慨京城渺远,收复失地希望渺茫。1.如何理解“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”这几句词?

[我的理解] 这几句词气象开阔,辽远雄伟,写出了江水的

汪洋恣肆。它不仅写出了长江奔腾的磅礴气势,而且将写景与写人融合为一。在这里,奔腾不息、滚滚东去的长江已不仅仅是一条江水的名称,还是滔滔历史长河的代名词。“浪淘尽”将“大江”与“千古风流人物”联系在一起,作者面对波涛滚滚的长江发出感慨,把读者带到千古兴亡的历史氛围之中,抒发了词人对往昔英雄人物的无限怀念。2.《念奴娇 赤壁怀古》是从哪几个方面描写周瑜的?作者自身状况又是怎样的?基调怎样?作者这样写的目的是什么?

[我的理解] [我的理解] 平:江淮以南平野莽莽;悄:江淮边防静寂无声。揭示了南宋在与金人隔江对峙中只剩下半壁江山,且无险可守、边防荒凉、岌岌可危的艰险时局。“千古江山,英雄无觅、孙仲谋处”“生子当如孙仲谋”天下英雄何其多,稼轩为何独钟情于孙仲谋呢?

[我的理解] 孙权的风流余韵虽已被雨打风吹去,但孙权的雄才大略及其建树却永载史册。虽处群雄纷争的时代,吴国却能出现和平气象是因为他能确保自己的国土不受外敌侵犯,作者写孙权既是激励自己,又是担忧时局。巧妙用典

?写法指导

《永遇乐 京口北固亭怀古》中作者使用了大量的典故,如对孙仲谋、刘裕雄霸一方的君主的敬慕,对刘义隆的讽刺就是对南宋朝廷草率北伐的警诫,抒发了自己报国无门的苦闷。用典亦称用事,凡诗文中引用过去的有关人、地、事、物之史实,或语言文字,以为比喻,而增加词句之含蓄与典雅者,即称“用典”。刘勰在《文心雕龙》里诠释“用

典”,说是“据事以类义,援古以证今”。即用来以古比今,以古证今,借古抒怀。用典既要师其意,又须能于故中求新,更须能令如己出,而不露痕迹,所谓“水中着盐,饮水乃知盐味”,方为佳作。用典的作用有四种:

(1)使立论有根据:引前人之言或事,以验证作者的理论,即《文心雕龙》所谓“援古证今”。

(2)委婉表意:诗中有不便直述者,可借典故之暗示,婉转道出作者之心声,即所谓“据事以类义”。

(3)减少语辞之繁累:诗句之组成,应力求经济,尤其近体诗有其字数限制,用典可减少语辞之繁累。

(4)充实内容、美化词句:用典可使文辞妍丽,声调和谐,对仗工整,结构严谨,而增加外形之美,丰富其内涵。

?随堂练笔

以“守护家园”为题,写一段或几段文字,不少于200字,注意在文段中使用典故。?范文示例

开荒南野际,守拙归园田。或许,这是我最终的归宿。此时,一切世俗的虚幻早已云消雾散,我面前,是实实在在的生活,是自食其力的慰藉,是锄豆收粮的惬意,是心远地偏的豁达,是心清气畅的满足。

当心境随着瞬时的灵动滚落下来的时候,才发现,此时的诗赋,竟是先前之俗陋与鄙薄所无以媲美的,又加美酒相伴,更胜于乞媚摇尾般的奴才生活,于是,我发现自己真正达到了本应该早就达到的境界。

我的生命是我自己的,做人的原则,也是污浊与无聊所无法改变的。于是,我心甘情愿守住这萧萧荒园。黄州遍地金

一次,苏东坡到王安石家作客,在王安石书房里看见一首未写完的咏菊诗,开头两句是:“西风昨夜过园林,吹落黄花遍地金。”东坡想,菊花在秋霜中开放,纵然焦干枯烂,也不落瓣,何来“遍地金”?他断定王安石写错了,便提笔续写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”写完便不辞而别。身为宰相的王安石回到书房,发现苏东坡的续诗,笑而不语,决定派东坡去黄州任团练副使。东坡到黄州后的第二年秋天,他赏菊时惊奇地发现,黄州菊花与别处不同,竟然在西风中纷纷落瓣,确确实实是“遍地金”。东坡这才意识到王安石派他来到黄州任职的“深意”,也深深佩服王安石观察生活的细致、独到。

[适用话题]把栏杆拍遍

梁 衡

中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。他天生威武高大,从小苦修剑法。他又生于金宋乱

世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时他就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任掌书记,掌管印信。一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。辛弃疾大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。说来,他有这番壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

但世上的事并不能心想事成。南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一支羊毫软笔。他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊、遗憾的叹息和无奈的自嘲。 应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他是以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中的。时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生! 我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。虽然杜甫也写过“射人先射马,擒贼先擒王”,军旅诗人王昌龄也写过“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”,但这些都是旁观式的想象、抒发和描述,哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”“投鞭飞渡”“剑指三秦”“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠、马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地,像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。 楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会、登临意……(《水龙吟 登建康

赏心亭》)谁能懂得他这个游子,实际上是亡国浪子的悲

愤之心呢?这是他登临建康城赏心亭时所作。此亭遥对古秦淮河,是历代文人墨客赏心雅兴之所,但辛弃疾在这里发出的却是一声悲怆的呼喊。他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力、一腔志,又能向何处使呢?我曾专门到南京寻找过这个辛公拍栏杆处,但人去楼空,早已了无痕迹,唯有江水悠悠,似词人的长叹,东流不息。 辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白:总忘不了他那在夕阳中凭栏远眺、望眼欲穿的形象。

辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在一首《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱。物无美恶,过则成灾。”这首小诗正好刻画他的政治苦闷。他因爱国而生怨,因尽职而招灾。他太爱国家、爱百姓、爱朝廷了。但是朝廷怕他、烦他、忌用他。他作为南宋臣民共生活了40年,倒有近20年的时间被闲置一旁,而在断断续续被使用的20年间又有37次频繁调动。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真,特别执着地去工作。本来有碗饭吃便不该再多事,可是那颗炽热的爱国心烧得他浑身发热。40年间无论在何地何时任何职,甚至赋闲期间,他都不停地上书,不停地唠叨,一有机会还要真抓实干,练兵、筹款、整饬政务,时刻摆出一副要冲上前线的样子,你想这能不让主和苟安的朝廷心烦?皇帝对他也就时用时弃。国有危难时招来用几天;朝有谤言,又弃而闲几年,这就是他的基本生活节奏,也是他一生最大的悲剧。别看他饱读诗书,在词中到处用典,甚至被后人讥为“掉书袋”。但他至死,也没有弄懂南宋小朝廷为什么只图苟安而不愿去收复失地。[赏评] 一员武将的故事,要多少次沙场浴血方得写成,而一个词人的成名,往往比武将更备受时势的折磨与煎熬。积三百年社会动荡产生的词人加武将的辛弃疾,又一次走入作家笔下,被梁衡以一曲《把栏杆拍遍》唱响。梁衡没有把笔力下在赏析辛氏一首首名篇佳句上,而是从中看出沙场剑气,看出义胆秋霜。我们在慨叹辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的拳拳爱国情的同时,也由衷赞赏作者选题之精当,思想之深刻。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放