人教版语文必修4同步练习:第7课《李清照词两首》

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修4同步练习:第7课《李清照词两首》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 121.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-01 18:22:42 | ||

图片预览

文档简介

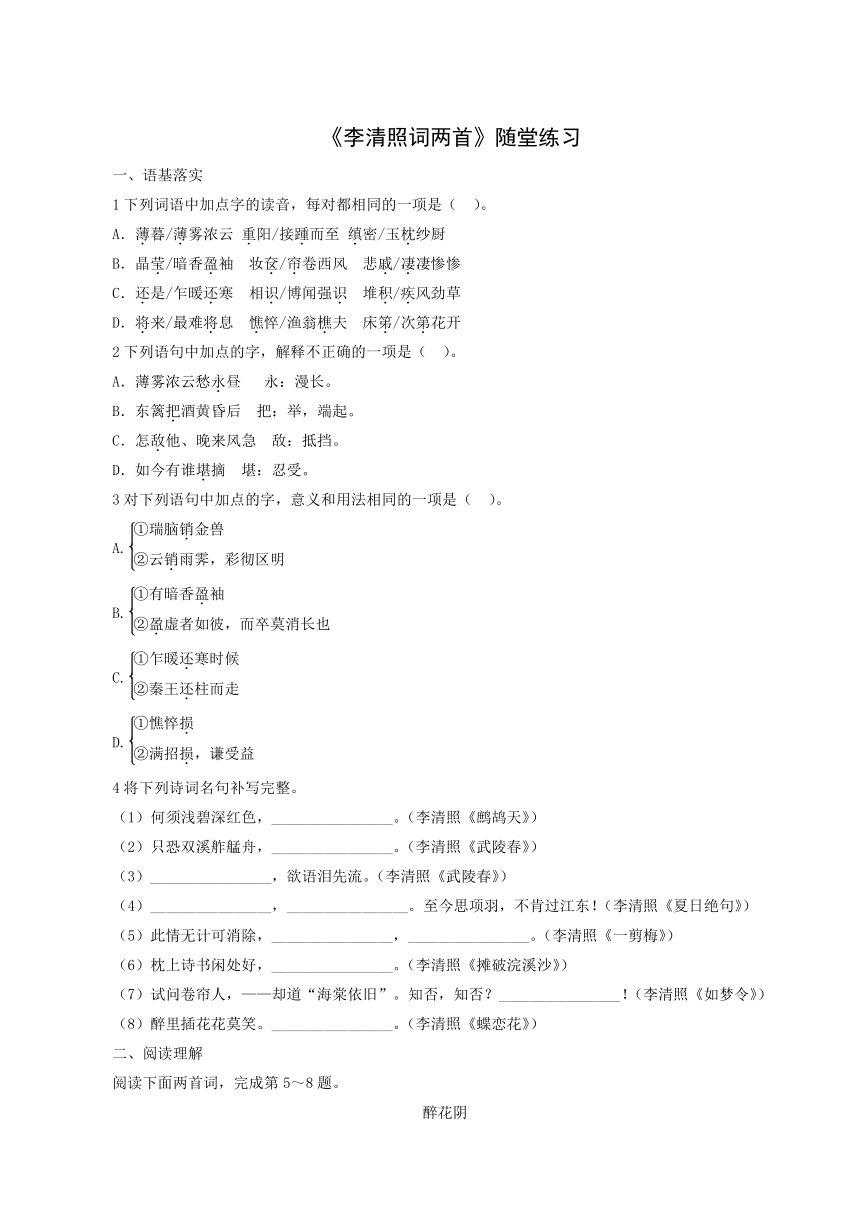

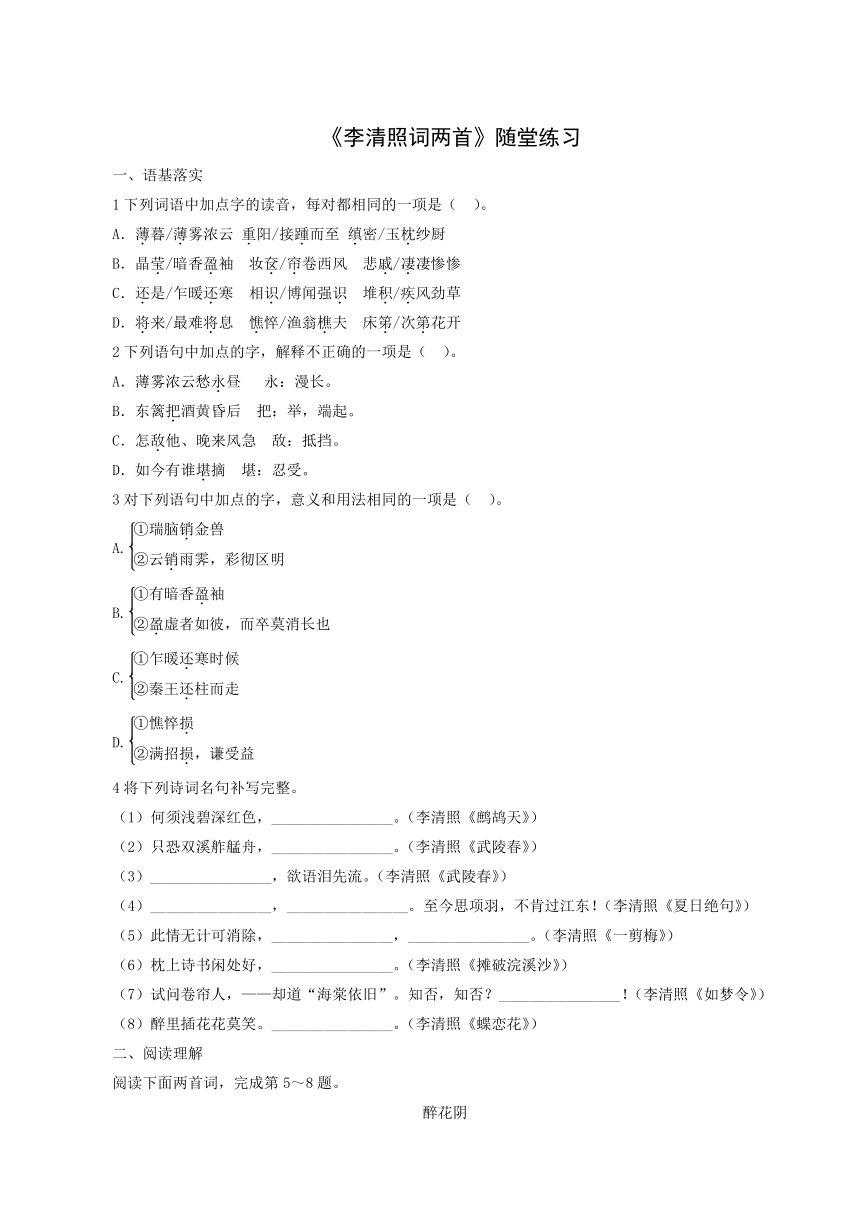

《李清照词两首》随堂练习

一、语基落实

1下列词语中加点字的读音,每对都相同的一项是(

)。

A.薄暮/薄雾浓云

重阳/接踵而至

缜密/玉枕纱厨

B.晶莹/暗香盈袖

妆奁/帘卷西风

悲戚/凄凄惨惨

C.还是/乍暖还寒

相识/博闻强识

堆积/疾风劲草

D.将来/最难将息

憔悴/渔翁樵夫

床笫/次第花开

2下列语句中加点的字,解释不正确的一项是(

)。

A.薄雾浓云愁永昼

永:漫长。

B.东篱把酒黄昏后

把:举,端起。

C.怎敌他、晚来风急

敌:抵挡。

D.如今有谁堪摘

堪:忍受。

3对下列语句中加点的字,意义和用法相同的一项是(

)。

A.

B.

C.

D.

4将下列诗词名句补写完整。

(1)何须浅碧深红色,________________。(李清照《鹧鸪天》)

(2)只恐双溪舴艋舟,________________。(李清照《武陵春》)

(3)________________,欲语泪先流。(李清照《武陵春》)

(4)________________,________________。至今思项羽,不肯过江东!(李清照《夏日绝句》)

(5)此情无计可消除,________________,________________。(李清照《一剪梅》)

(6)枕上诗书闲处好,________________。(李清照《摊破浣溪沙》)

(7)试问卷帘人,——却道“海棠依旧”。知否,知否?________________!(李清照《如梦令》)

(8)醉里插花花莫笑。________________。(李清照《蝶恋花》)

二、阅读理解

阅读下面两首词,完成第5~8题。

醉花阴

李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

5简要分析“佳节又重阳”一句中“又”字的表意效果。

6“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”一句,采用了怎样的抒情手法?表达了作者怎样的思想情感?

声声慢

李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

7《声声慢》开头三句,连用十四个叠字,具有怎样的作用?

8“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”这几句词寄寓了作者怎样的感情?

参考答案:

1.B 思路解析:A项分别读:Bó/Báo,Chóng/zhǒng,zhěn/zhěnyíng/yíng,lián/lián,qī/qīhái/huán,shí/zhì,jī/jíjiāng/jiāng,qiáo/qiáo,zǐ/Dì。

2.D 思路解析:D项“堪”的意思是“能”“可以”的意思。

3.B 思路解析:A项,“销”,①焚烧;②通“消”,消散。B项,“盈”,都是“满”。C项,“还”,①又;②通“环”,绕。D项“损”,①相当于“煞”;②损害。

4.(1)自是花中第一流 (2)载不动许多愁 (3)物是人非事事休 (4)生当作人杰 死亦为鬼雄 (5)才下眉头 却上心头 (6)门前风景雨来佳 (7)应是绿肥红瘦 (8)可怜春似人将老

5.思路解析:此题考查对诗歌语言的鉴赏能力。此句表现了作者对往昔生活的回忆和对丈夫不在身边时的伤感之情,“佳节又重阳”中一个“又”字,有着很浓的感彩,突出地表达了她的伤感情绪。

参考答案:一个“又”字,将过去与丈夫团聚的欢乐与现在一人独处的寂寞形成鲜明的对比,佳节相同,而过节的气氛不同,突出了词人的寂寞伤感之情。

6.思路解析:这是词的结尾句,以花木之“瘦”,比人之瘦,使人想象出一幅画面:重阳佳节佳人独对西风中的瘦菊,寂寞惆怅、孤独感伤。

参考答案:这句话采用了直抒胸臆的抒情手法,把人之憔悴和西风中的黄花相比,表现了词人的寂寞伤感之情。

7.思路解析:《声声慢》开头三句,十四个叠字,历来是鉴赏的重点。可以从练字角度、音韵角度、抒情角度综合分析。

参考答案:起首三句十四个叠字,委婉细致地表达了作者在遭受深创巨痛后的愁苦之情。七组十四个叠字,犹如信手拈来,看似平平淡淡,实则显示了作者深厚的文字功底。十四个字无一愁字,却写得字字含愁,声声是愁,造成了一种如泣如诉的音韵效果,由浅入深、文情并茂地描写出女主人公寂苦无告的凄凉心境。

8.思路解析:这三句表面写景,表达对憔悴黄花的同情,实际上是词人借花的“凋败”写自己身心的“憔悴”。有双关意味。

参考答案:这三句借花写人,寄寓作者昔盛今衰的个人身世之感。

一、语基落实

1下列词语中加点字的读音,每对都相同的一项是(

)。

A.薄暮/薄雾浓云

重阳/接踵而至

缜密/玉枕纱厨

B.晶莹/暗香盈袖

妆奁/帘卷西风

悲戚/凄凄惨惨

C.还是/乍暖还寒

相识/博闻强识

堆积/疾风劲草

D.将来/最难将息

憔悴/渔翁樵夫

床笫/次第花开

2下列语句中加点的字,解释不正确的一项是(

)。

A.薄雾浓云愁永昼

永:漫长。

B.东篱把酒黄昏后

把:举,端起。

C.怎敌他、晚来风急

敌:抵挡。

D.如今有谁堪摘

堪:忍受。

3对下列语句中加点的字,意义和用法相同的一项是(

)。

A.

B.

C.

D.

4将下列诗词名句补写完整。

(1)何须浅碧深红色,________________。(李清照《鹧鸪天》)

(2)只恐双溪舴艋舟,________________。(李清照《武陵春》)

(3)________________,欲语泪先流。(李清照《武陵春》)

(4)________________,________________。至今思项羽,不肯过江东!(李清照《夏日绝句》)

(5)此情无计可消除,________________,________________。(李清照《一剪梅》)

(6)枕上诗书闲处好,________________。(李清照《摊破浣溪沙》)

(7)试问卷帘人,——却道“海棠依旧”。知否,知否?________________!(李清照《如梦令》)

(8)醉里插花花莫笑。________________。(李清照《蝶恋花》)

二、阅读理解

阅读下面两首词,完成第5~8题。

醉花阴

李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

5简要分析“佳节又重阳”一句中“又”字的表意效果。

6“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”一句,采用了怎样的抒情手法?表达了作者怎样的思想情感?

声声慢

李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

7《声声慢》开头三句,连用十四个叠字,具有怎样的作用?

8“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”这几句词寄寓了作者怎样的感情?

参考答案:

1.B 思路解析:A项分别读:Bó/Báo,Chóng/zhǒng,zhěn/zhěnyíng/yíng,lián/lián,qī/qīhái/huán,shí/zhì,jī/jíjiāng/jiāng,qiáo/qiáo,zǐ/Dì。

2.D 思路解析:D项“堪”的意思是“能”“可以”的意思。

3.B 思路解析:A项,“销”,①焚烧;②通“消”,消散。B项,“盈”,都是“满”。C项,“还”,①又;②通“环”,绕。D项“损”,①相当于“煞”;②损害。

4.(1)自是花中第一流 (2)载不动许多愁 (3)物是人非事事休 (4)生当作人杰 死亦为鬼雄 (5)才下眉头 却上心头 (6)门前风景雨来佳 (7)应是绿肥红瘦 (8)可怜春似人将老

5.思路解析:此题考查对诗歌语言的鉴赏能力。此句表现了作者对往昔生活的回忆和对丈夫不在身边时的伤感之情,“佳节又重阳”中一个“又”字,有着很浓的感彩,突出地表达了她的伤感情绪。

参考答案:一个“又”字,将过去与丈夫团聚的欢乐与现在一人独处的寂寞形成鲜明的对比,佳节相同,而过节的气氛不同,突出了词人的寂寞伤感之情。

6.思路解析:这是词的结尾句,以花木之“瘦”,比人之瘦,使人想象出一幅画面:重阳佳节佳人独对西风中的瘦菊,寂寞惆怅、孤独感伤。

参考答案:这句话采用了直抒胸臆的抒情手法,把人之憔悴和西风中的黄花相比,表现了词人的寂寞伤感之情。

7.思路解析:《声声慢》开头三句,十四个叠字,历来是鉴赏的重点。可以从练字角度、音韵角度、抒情角度综合分析。

参考答案:起首三句十四个叠字,委婉细致地表达了作者在遭受深创巨痛后的愁苦之情。七组十四个叠字,犹如信手拈来,看似平平淡淡,实则显示了作者深厚的文字功底。十四个字无一愁字,却写得字字含愁,声声是愁,造成了一种如泣如诉的音韵效果,由浅入深、文情并茂地描写出女主人公寂苦无告的凄凉心境。

8.思路解析:这三句表面写景,表达对憔悴黄花的同情,实际上是词人借花的“凋败”写自己身心的“憔悴”。有双关意味。

参考答案:这三句借花写人,寄寓作者昔盛今衰的个人身世之感。