苏教版语文必修2同步教学课件:1.2.2 说书人

文档属性

| 名称 | 苏教版语文必修2同步教学课件:1.2.2 说书人 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 946.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

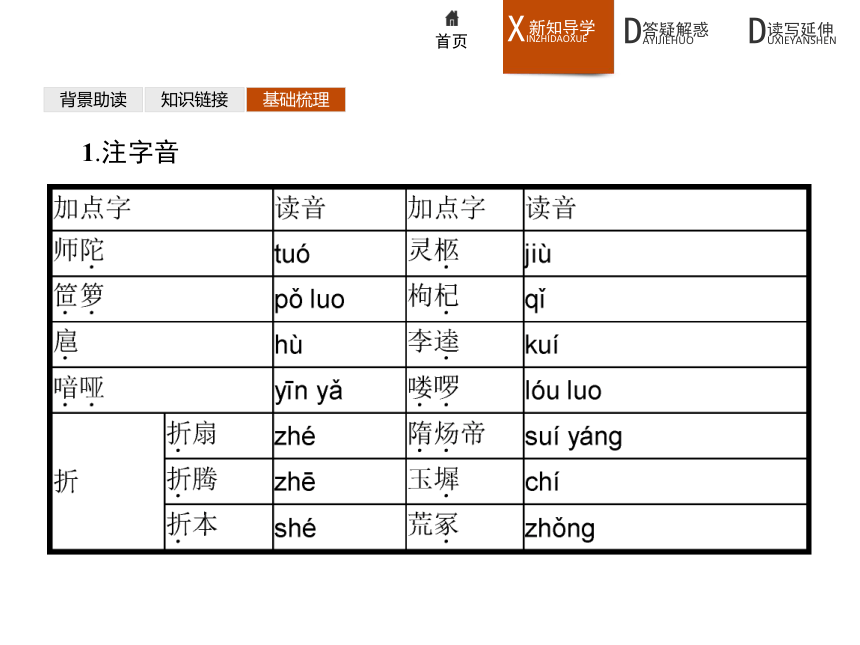

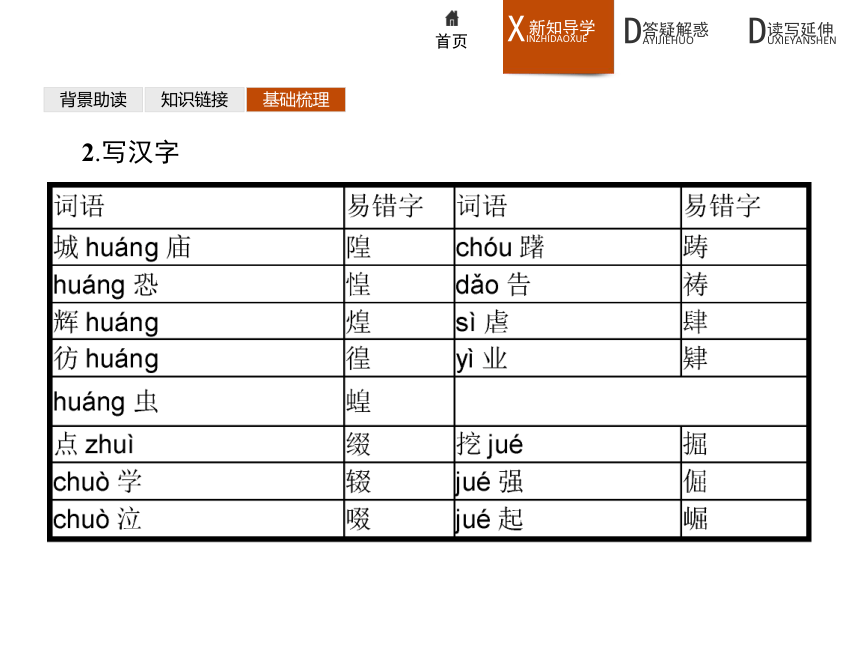

课件34张PPT。说书人背景助读知识链接基础梳理抗日战争爆发后,师陀长期蛰居于日军占领的上海,在这一时期,他写了短篇小说集《果园城记》,着重描写了从清朝末年到民国二十五年(1936)果园城社会的“生活样式”。那些“生活样式”主宰了三教九流诸色人等的现实生活。这一时期的中国从帝制变成民国,皇帝虽倒了,可乡土中国的土皇帝依然存在,果园城里官绅勾结的统治秩序并没有变,只不过他们的统治术披上了合乎民国“法理”的外衣。《说书人》就是师陀1942年创作的收录在《果园城记》中的一篇短篇小说。背景助读知识链接基础梳理师陀(1910—1988),原名王长简,笔名芦焚、师陀,河南杞县人,中国现代作家。著有短篇小说集《谷》《果园城记》,长篇小说《结婚》《马兰》,剧本《西门豹》《伐竹记》等。背景助读知识链接基础梳理1.注字音 背景助读知识链接基础梳理2.写汉字 背景助读知识链接基础梳理3.解词语

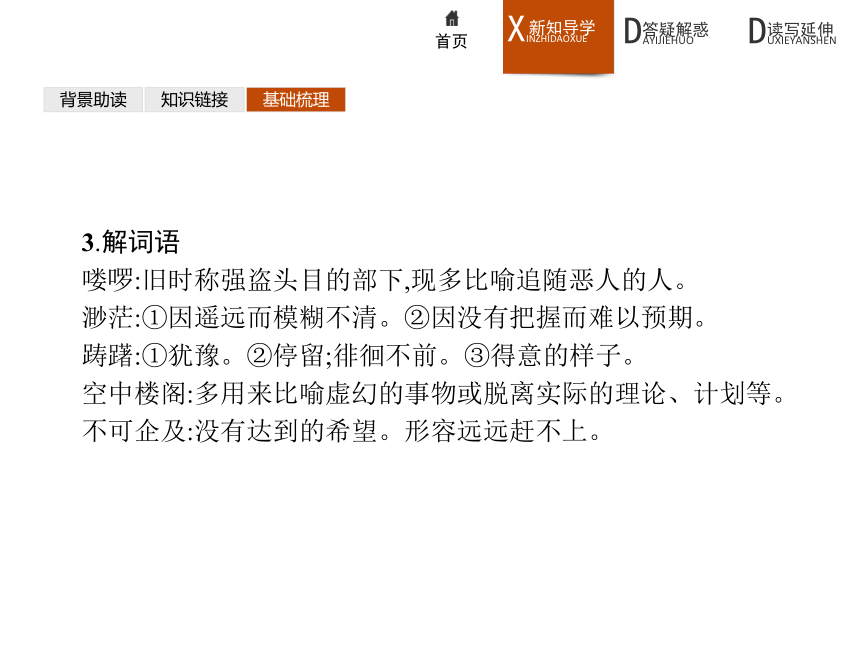

喽啰:旧时称强盗头目的部下,现多比喻追随恶人的人。

渺茫:①因遥远而模糊不清。②因没有把握而难以预期。

踌躇:①犹豫。②停留;徘徊不前。③得意的样子。

空中楼阁:多用来比喻虚幻的事物或脱离实际的理论、计划等。

不可企及:没有达到的希望。形容远远赶不上。背景助读知识链接基础梳理4.辨近义

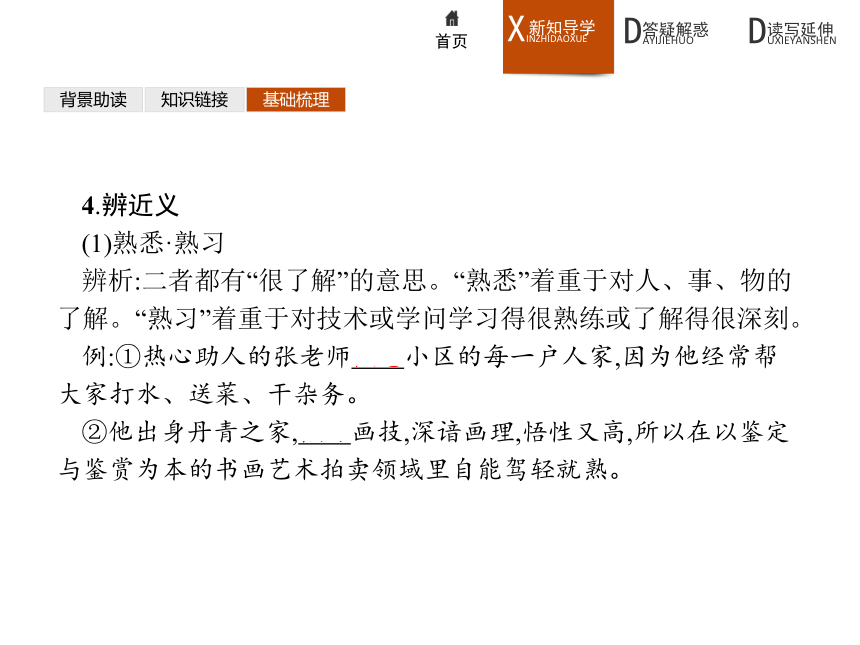

(1)熟悉·熟习

辨析:二者都有“很了解”的意思。“熟悉”着重于对人、事、物的了解。“熟习”着重于对技术或学问学习得很熟练或了解得很深刻。

例:①热心助人的张老师熟悉小区的每一户人家,因为他经常帮大家打水、送菜、干杂务。

②他出身丹青之家,熟习画技,深谙画理,悟性又高,所以在以鉴定与鉴赏为本的书画艺术拍卖领域里自能驾轻就熟。背景助读知识链接基础梳理(2)漫不经意·漠不关心

辨析:二者都有“不放在心上,不关心”的意思。“漫不经意”是随随便便,不放在心上。“漠不关心”形容对人或事物冷淡,不关心。

例:①彭世学的漫画作品线条简练,大雅若拙,看似漫不经意,信手画来,实则深思熟虑。

②针对我们国家当前安全生产存在的问题,有个别的地方党委和政府、个别的领导不重视安全生产,甚至对安全生产漠不关心,不在状态。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标一】 分析人物形象,把握作者的思想感情和小说主题。

1.说书人有什么形象特点?

提示:说书人是一个命运悲苦而孤独的小人物。他技艺高超,孤苦寂寞,身世凄凉。他生活贫苦,带病说书却不够糊口,最后凄凉地吐血而死,被人埋在了乱葬岗中,再也不会被人记起。

2.说书人的生意和他的生活是怎样逐步走向没落的?

提示:①身体更加衰弱:更黄更瘦,咳血,嗓子喑哑。②听客慢慢减少:老的一个个死去,少的长大后离开。③时常发病,不能按时开书,有时停好几天。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解3.“十字坡现在在哪里?小商河在哪里?截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里?”作者连用三个问句,表达了怎样的思想感情?

提示:连续发问,既是对说书人悲惨生命的找寻,也是对其美妙演说情境的呼喊,恰如其分地对说书人的凄凉离世表达了无限伤痛和深深的哀悼。

4.“我”对说书人有着一种怎样的感情?

提示:①喜欢说书人。每次来小城第一个总想到他。②高度赞美说书人。说书人说的书让人感动,将人的心灵引向远方,给沉闷的世界吹进一股生气。③同情和眷恋说书人。打听他的下落,为其送葬,留在其墓地表达哀思和怀念。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解5.说书人的经历反映了什么样的社会主题?

提示:说明美好侠义只存于说书中,现实是冷酷、黑暗、荒凉的。反映了在战争年代,处在社会底层的普通民众,物质生活极端贫困,挣扎在死亡边缘的社会现实。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标二】 理解关键语句的含义,赏析环境描写、细节描写。

1.文章开头对说书道具的描写属于什么描写?有什么作用?

提示:细节描写。文章开头描写的道具很简单,一方面突出了说书人家境的贫寒,无力购买多余的道具;另一方面衬托出说书人说书技艺的高超,为下文写其说书作铺垫。

2.“说书人,一个世人特准的撒谎家”中“撒谎家”的含义是什么?

提示:“撒谎家”指说书人以说书为业,以讲故事谋生,他的故事带有创作性。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解3.小说中多次写到说书人的长衫,有什么作用?

提示:①符合说书人的身份;②坚持穿长衫也体现了说书人对传统艺术的执着;③长衫的变化也暗示了说书人的生活境况每况愈下;④推动情节的发展。

4.作者为什么要写给说书人出殡时的环境?

提示:“天气是很好的”“照满了阳光”用好天气反衬说书人死得凄凉;“游丝在空中飞动”,暗示说书人也像游丝一样,孤独地飘浮在天地间,可有可无。作者采用以乐景写哀情的手法,用天气的晴好反衬说书人死去的凄凉,用行人稀少衬托人们对说书人的漠视,表达了对苦难的说书人孤独离世的悲哀和叹息。问题导思多维探究文脉图解1.小说末尾说:“我抬头望望前面,这个小城的城外多荒凉啊!”请探究“荒凉”的内涵。

提示:本题考查景物描写的作用。注意从表面含意和深层内涵两个层面思考,尤其是在表现人物形象的悲惨命运和凄凉的社会心态等方面的作用。

参考答案:荒凉是本文的抒情基调。①小城外的景象荒凉;②说书人活着贫困无依,无人关心,死后草草下葬,被人遗忘,他的人生境遇荒凉;③说书人死后,无人给小城带来幻想、感动、生气,小城人们的内心更贫乏荒凉;④小城人们面对死亡冷漠,面对生命麻木,其内心的冷酷让“我”感到荒凉;⑤回忆中美好的事物,那些传统文明一逝不再来,对逝去的眷恋焦虑造成了“我”内心的渺茫、空虚。问题导思多维探究文脉图解2.从人物形象的塑造与环境描写来看,你认为本文蕴含了作者怎样的情感?请结合文章内容谈谈你的看法。

提示:关于情感探究,需结合全文思考作答。文中有很多表达情感的句子,有的表达对主人公的深切关注,有的对自己命运进行思考,还有的对世事、人情进行批判。将这些句子上升到社会关怀的角度组织答案,则回答问题比较深刻。问题导思多维探究文脉图解参考答案:观点一,对底层民众的同情。遭遇悲惨的说书人是苦难底层民众的代表,他们苦苦挣扎,最后悲惨离世。作者在字里行间抒发了对民众的深切关怀。

观点二,对生命寂寞无常的感叹。说书人中年时也曾感动过包括“我”在内的很多听书人,但时间流逝,听客们老去、离开,说书人自己也逐渐老去,结束了一生。文章表达了作者对生命寂寞无常这一亘古不变的命题的思考。

观点三,对混乱、冷漠的社会的批判。作者笔下的社会是混乱、冷漠的——物价飞涨、外来文化侵入、民不聊生……面对生病乃至死去的说书人,人们漠不关心,作者借本文对这种社会现实进行了含蓄的批判。问题导思多维探究文脉图解类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作行脚人·黄昏

师 陀

那汉子拄着行杖,走下山来,已是申末时分。山顶反耀着橘红的光,浓紫间夹着浑灰,明暗相映。天色确实不早了。

那是头戴牛毛红毡笠,身着短褐,也不怎么干净,一条百衲战带束腰,步伐坚定落实的人。因为鞋下是钉着钢钉的,所以走动藁藁地响。行杖捣着碎石,也咯咯有声。那装束,一看便知是涉过千山万水的老行脚。但所带行李却万般轻简,肩际仅斜佩了尺把长的一个小包,其中不过是些薄衣单袜。另有一双半旧的鞋,照所有跋涉路途的旅客的样子,打在包裹的外面,以备不虞。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作不远笃笃声起处,是对面山坳间一座林子。抬头一望,看不见什么。知道是啄木鸟。于是拔步又往前走。脚下是半涸的溪涧,他走到水边,身体正乏得很,这就解下包裹,把行杖倚了,拣一块大石坐下。清洌的溪水在涓涓泻流,碰着石块,激起明亮的水花。水花分散作泡沫,映着霞光,宛如玑珠。玑珠夹流而下,一碰着石头就又跳到空中,有的竟跳到这人脚边,有的则落在所坐的石上。

晚空弥漫着落日的余光,烂霞如火似烟,织遍了天空,与静静的溪水相辉耀。悄寂的壑谷,是已充满了苍茫的暮色。

那汉子脱下鞋,在石上摔了两下,回头望着山岭,也不见有人下来。接着就去了毡笠,顺手扔到包袱上,取出火吸起烟来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作这人生得好一副紫檀色瘦生的脸相。为风雨残蚀的顽强的颜面,好像是生着一层锈。这样的脸,任谁都看得出是漂过大海,走过崇山,见过大的世面,因为经过风浪,被风霖摧老了的。那锁在眉宇间的,也许不妨说是淡淡的哀愁,但也许竟是跋涉的疲倦。瞧那双眼睛,那纯黑的眼睛,定住时能自己发光,若是一霎,唔,简直是在打闪。

他一面吸烟,一面浏览着景物。啄木鸟仍在林子里敲击,只因天色向晚,异常急促。山谷里也更觉荒寂。树林上面是万丈峭壁。峭壁的顶,像一座平台,上面树立石柱数株,无凭无藉。他又回头望着过来的岭,目光已被峭壁遮掩,云叆叇起来,石色也难以辨识的了。

他咳嗽了一声,把痰啐到溪里,看着它在水面上打了一个盘旋,夹在水花中间流去。那脸色的平静,赛过岩石,好像对于过夜的下处极有把握,全不放在心上。

林子里叹息似的响了一声。一阵夜晚的风,正从峭壁下经过。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作他望着脚边的溪流。溪水静静地流着,发出低语,水面像油一样,起着旖旎的小绉。那淡淡的最后的霞,仍旧在小绉间发光。好像被水吸住了似的,他的两肘支着膝盖,凝视着奇幻的波溜。四围暮色,青空玄渺。那烟袋里冒出的青色的烟,在温暖的空中卷舒,悄然消散。

暮色中忽然响来叮叮的铃声,狗的吠嗥震动着溪谷。这客人惊讶地回过头去,抬起满溢倦意的眼。

一个牧羊女正沿着溪走了下来。在她的前面,肚儿便便的山羊们懒懒地鸣着,或左或右,跑着一只牧羊狗。

“请问大姐,前去可有落脚地方吗?”他拔下嘴里的烟袋,打着问讯。

那姑娘从旁边跑过,向空中甩了一个响鞭。小狗则冲下溪去,溅起水花,快活地洗了一个澡。上得岸去,抖下水滴,接着惬意地打着喷嚏。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作她过了溪,用鞭一指道:“那边。”

这样说着,就伴了羊和狗扬长去了,一面唱着山家的歌。歌声越唱越远,好像是引诱着人到过夜的下处。

这人堆起寂寞的笑脸,望着那牧羊女的影子,渐渐地消失在和溪流并行的小径上。他喃喃地自语道:“这丫头!”

天色渐渐昏暗,峡谷更加静寂。他收起烟袋,掮起包袱,拿了行杖,起身去了。那丢下的烟灰,被风吹到溪里,同泡沫一齐流去……

1935年12月底

(原文有改动)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作思维训练?

1.简要赏析“晚空弥漫着落日的余光,烂霞如火似烟,织遍了天空,与静静的溪水相辉耀。悄寂的壑谷,是已充满了苍茫的暮色”的修辞特色。

参考答案:比喻,把晚霞比喻成“火”“烟”。拟人,“织”使晚霞人格化。写出了黄昏时分晚霞的绚烂热烈,反衬出山谷的悄寂无声,以及行脚人的孤独寂寞。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作2.有人认为本文具有一种富有诗意的“和谐美”。请联系全文,探究这种“和谐美”体现在哪几个方面。

参考答案:①人与自然环境的和谐之美,痴迷于山间美景的行脚人、唱着山家歌曲的牧羊女使这一片山水多了一份灵动悠远的韵味;②人与人之间的和谐之美,牧羊女的俏皮、行脚人的包容,使文章具有一种灵动和谐的氛围;③人与动物之间的和谐之美,挥鞭的牧羊女、惬意地打着喷嚏的狗和肚儿便便的山羊构成了一幅和谐而富有诗意的画面。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作邮差先生

师 陀

邮差先生走到街上来,手里拿着一大把信。在这小城里,他兼任邮务员、售票员,仍有许多剩余时间,就戴上老花眼镜,埋头在公案上剪裁花样。当邮件来到的时候,他站起来,念着将它们拣好,小心地扎成一束。

“这一封真远!”碰巧瞥见从云南或甘肃寄来的信,他便忍不住在心里叹息。他从来没有想到过比这更远的地方。其实他自己也弄不清云南和甘肃的方位——谁叫它们处在那么远,远到使人一生也不想去吃它们的小米饭或大头菜呢?

现在,邮差先生手里拿着各种各样的信,从甘肃和云南来的邮件毕竟很少,最多的还是学生写给家长们的。

“又来催饷了,”他心里说,“足够老头子忙三四天!”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作他在空旷少人的街上走着,如果碰见母猪带领着小猪,便从旁边绕过去。小城的阳光晒着他花白了的头,晒着他穿皂布马褂的背,尘土从脚下飞起,落到他的白布袜子上,他的扎腿带上。在小城里,他用不着穿号衣。一个学生的家长又将向他诉苦:“毕业,毕我的业!”他将听到他听过无数次的,一个老人对于他的爱子所发的充满善意的怨言,他于是笑了。这些写信的人自然并不全认识他,甚至没有一个会想起他,但这没有关系,他知道他们,他们每换一回地址他都知道。

邮差先生敲门。门要是虚掩着,他走进去。

“家里有人吗?”他在过道里大声喊。

他有时候要等好久。最后从里头走出一位老太太,她的女婿在外地做生意,再不然,她的儿子在外边当兵。她出来得很仓促,两只手湿淋淋的,分明刚才还在做事。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“干什么的?”老太太问。

邮差先生告诉她:“有一封信,挂号信,得盖图章。”

老太太没有图章。

“那你打个铺保,晚半天到局子里来领。这里头也许有钱。”

“有多少?”

“我说也许有,不一定有。”

你能怎么办呢?对于这个好老太太。邮差先生费了半天唇舌,终于又走到街上来了。小城的阳光照在他的花白头顶上,他的模样既尊贵又从容,并有一种特别风韵,看见他你会当他是趁便出来散步的。说实话,他又何必紧张,手里的信反正总有时间送到,又没有另外的什么事等候着他。虽然有时候他是这样抱歉,因他为小城送来——不,这种事是很少有的,但愿它不常有。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“送信的,有我的信吗?”正走间,一个爱开玩笑的小子忽然拦住他的去路。

“你的信吗?”邮差先生笑了,“你的信还没有来,这会儿正在路上睡觉呢。”

邮差先生拿着信,顺着街道走下去,没有一辆车子阻碍他,没有一种声音教他分心。阳光充足地照到街道上、屋脊上和墙壁上,整个小城都在寂静的光耀中。他身上要出汗,他心里——假使不为尊重自己的一把年纪跟好胡子,他真想大声哼唱小曲。

为此,他深深赞叹:这个小城的天气多好!

1942年2月

(原文有改动)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作品读提示 小说没有惊心动魄的故事情节,写的不过是邮差先生送信时悠然自得的心态,以及他对所有认识、不认识的写信人、收信人的热心体贴、尽职尽责,读后却让人心头一热,而作者对邮差先生的赞叹之情也就在这平淡的叙述中清晰地传达出来。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作(1)说书人一生就在小城中的城隍庙前说书,给人们送去快乐和知识,带给人们许多幻想,将人们的心灵引得很远。也因此而讨得过些许制钱、铜元糊口度日,以羸弱的躯体,坚守了一生的说书事业。生前没有成家,没有留下后代,死后凄凉,连坟墓也无人祭扫。

运用方向 ①奉献与索求;②苦难;③坚守。?

(2)“我”对说书人怀有敬意,被他的说书技艺深深感动,甚至设想把自己未来的职业定位于说书,同情说书人的遭遇,为埋葬他的人对他的嘲弄鸣不平,称他“在人类的平凡生活中,你另外创造一个世人永不可企及的,一个侠义勇敢的天地”。为死者凄然死去,深深地同情和悲哀。

运用方向 ①平凡与创造;②悲悯情怀;③卑微的人生。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作掌握次要人物形象的作用

在本文中,说书人以他的技艺感动很多人,将人的心灵引得那么远,向这个沉闷的世界吹进一股生气,在人类的平凡生活中,另外创造了一个世人永不可企及的、一个侠义勇敢的天地……这一切都是以“我”的口吻娓娓道来,“我”在文中的作用不可替代,虽然“我”是次要人物形象。

在小说中,次要人物有什么作用?分析次要人物形象在小说中的作用要从四个角度思考:

(1)对主要形象的作用:烘托主要形象。如《我的叔叔于勒》中对次要人物形象“我”的描写把主要人物形象菲利普夫妇的冷酷无情、虚伪自私的特性充分地烘托了出来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作(2)对环境的作用:渲染氛围,奠定基调。如《孔乙己》中的“一群人”,对孔乙己的无聊的逗乐和取笑,看似衬托了欢乐的氛围,实际上为孔乙己的悲剧笼上了一层令人悲凉的氛围。

(3)对情节的作用:牵线搭桥,推进情节。如《说书人》中说书人的一举一动,一笑一颦,都是从“我”的眼睛里看出来的,通过“我”的见闻,推动了故事情节的发展。

(4)对主旨的作用:升华主题,画龙点睛。在《范进中举》中,次要人物——乡邻们在范进中举前对其漠然置之,中举后对其热情四射,映射出当时的人们对有钱有势的人竭力巴结,对无钱无势的人冷漠无情,升华了主题。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作请结合“素材开发·运用方向”,以“悲悯”为话题,写一段文字,200字左右。

写作示例:什么是悲悯?悲是慈悲,悯是体恤,悲悯是源于同情、高于同情的一种博大的情怀。什么是同情,北大教授曹文轩这样告诉我们,同情就是一个人处在一种悲剧性的境况中,另一个人面对着,心灵忽然受到触动,然后生出扶持与援助的欲望。当他在进行这种扶持、援助之时或在完成这种扶持、援助之后,心里感到有一种温热的暖流流过,并且因为实施了他的高尚行为,从而使他的人格提升了一步,灵魂受到了一次净化,更加愿意在以后的日子里,继续去实施这种高尚的行为。

喽啰:旧时称强盗头目的部下,现多比喻追随恶人的人。

渺茫:①因遥远而模糊不清。②因没有把握而难以预期。

踌躇:①犹豫。②停留;徘徊不前。③得意的样子。

空中楼阁:多用来比喻虚幻的事物或脱离实际的理论、计划等。

不可企及:没有达到的希望。形容远远赶不上。背景助读知识链接基础梳理4.辨近义

(1)熟悉·熟习

辨析:二者都有“很了解”的意思。“熟悉”着重于对人、事、物的了解。“熟习”着重于对技术或学问学习得很熟练或了解得很深刻。

例:①热心助人的张老师熟悉小区的每一户人家,因为他经常帮大家打水、送菜、干杂务。

②他出身丹青之家,熟习画技,深谙画理,悟性又高,所以在以鉴定与鉴赏为本的书画艺术拍卖领域里自能驾轻就熟。背景助读知识链接基础梳理(2)漫不经意·漠不关心

辨析:二者都有“不放在心上,不关心”的意思。“漫不经意”是随随便便,不放在心上。“漠不关心”形容对人或事物冷淡,不关心。

例:①彭世学的漫画作品线条简练,大雅若拙,看似漫不经意,信手画来,实则深思熟虑。

②针对我们国家当前安全生产存在的问题,有个别的地方党委和政府、个别的领导不重视安全生产,甚至对安全生产漠不关心,不在状态。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标一】 分析人物形象,把握作者的思想感情和小说主题。

1.说书人有什么形象特点?

提示:说书人是一个命运悲苦而孤独的小人物。他技艺高超,孤苦寂寞,身世凄凉。他生活贫苦,带病说书却不够糊口,最后凄凉地吐血而死,被人埋在了乱葬岗中,再也不会被人记起。

2.说书人的生意和他的生活是怎样逐步走向没落的?

提示:①身体更加衰弱:更黄更瘦,咳血,嗓子喑哑。②听客慢慢减少:老的一个个死去,少的长大后离开。③时常发病,不能按时开书,有时停好几天。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解3.“十字坡现在在哪里?小商河在哪里?截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里?”作者连用三个问句,表达了怎样的思想感情?

提示:连续发问,既是对说书人悲惨生命的找寻,也是对其美妙演说情境的呼喊,恰如其分地对说书人的凄凉离世表达了无限伤痛和深深的哀悼。

4.“我”对说书人有着一种怎样的感情?

提示:①喜欢说书人。每次来小城第一个总想到他。②高度赞美说书人。说书人说的书让人感动,将人的心灵引向远方,给沉闷的世界吹进一股生气。③同情和眷恋说书人。打听他的下落,为其送葬,留在其墓地表达哀思和怀念。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解5.说书人的经历反映了什么样的社会主题?

提示:说明美好侠义只存于说书中,现实是冷酷、黑暗、荒凉的。反映了在战争年代,处在社会底层的普通民众,物质生活极端贫困,挣扎在死亡边缘的社会现实。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解【目标二】 理解关键语句的含义,赏析环境描写、细节描写。

1.文章开头对说书道具的描写属于什么描写?有什么作用?

提示:细节描写。文章开头描写的道具很简单,一方面突出了说书人家境的贫寒,无力购买多余的道具;另一方面衬托出说书人说书技艺的高超,为下文写其说书作铺垫。

2.“说书人,一个世人特准的撒谎家”中“撒谎家”的含义是什么?

提示:“撒谎家”指说书人以说书为业,以讲故事谋生,他的故事带有创作性。目标一目标二问题导思多维探究文脉图解3.小说中多次写到说书人的长衫,有什么作用?

提示:①符合说书人的身份;②坚持穿长衫也体现了说书人对传统艺术的执着;③长衫的变化也暗示了说书人的生活境况每况愈下;④推动情节的发展。

4.作者为什么要写给说书人出殡时的环境?

提示:“天气是很好的”“照满了阳光”用好天气反衬说书人死得凄凉;“游丝在空中飞动”,暗示说书人也像游丝一样,孤独地飘浮在天地间,可有可无。作者采用以乐景写哀情的手法,用天气的晴好反衬说书人死去的凄凉,用行人稀少衬托人们对说书人的漠视,表达了对苦难的说书人孤独离世的悲哀和叹息。问题导思多维探究文脉图解1.小说末尾说:“我抬头望望前面,这个小城的城外多荒凉啊!”请探究“荒凉”的内涵。

提示:本题考查景物描写的作用。注意从表面含意和深层内涵两个层面思考,尤其是在表现人物形象的悲惨命运和凄凉的社会心态等方面的作用。

参考答案:荒凉是本文的抒情基调。①小城外的景象荒凉;②说书人活着贫困无依,无人关心,死后草草下葬,被人遗忘,他的人生境遇荒凉;③说书人死后,无人给小城带来幻想、感动、生气,小城人们的内心更贫乏荒凉;④小城人们面对死亡冷漠,面对生命麻木,其内心的冷酷让“我”感到荒凉;⑤回忆中美好的事物,那些传统文明一逝不再来,对逝去的眷恋焦虑造成了“我”内心的渺茫、空虚。问题导思多维探究文脉图解2.从人物形象的塑造与环境描写来看,你认为本文蕴含了作者怎样的情感?请结合文章内容谈谈你的看法。

提示:关于情感探究,需结合全文思考作答。文中有很多表达情感的句子,有的表达对主人公的深切关注,有的对自己命运进行思考,还有的对世事、人情进行批判。将这些句子上升到社会关怀的角度组织答案,则回答问题比较深刻。问题导思多维探究文脉图解参考答案:观点一,对底层民众的同情。遭遇悲惨的说书人是苦难底层民众的代表,他们苦苦挣扎,最后悲惨离世。作者在字里行间抒发了对民众的深切关怀。

观点二,对生命寂寞无常的感叹。说书人中年时也曾感动过包括“我”在内的很多听书人,但时间流逝,听客们老去、离开,说书人自己也逐渐老去,结束了一生。文章表达了作者对生命寂寞无常这一亘古不变的命题的思考。

观点三,对混乱、冷漠的社会的批判。作者笔下的社会是混乱、冷漠的——物价飞涨、外来文化侵入、民不聊生……面对生病乃至死去的说书人,人们漠不关心,作者借本文对这种社会现实进行了含蓄的批判。问题导思多维探究文脉图解类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作行脚人·黄昏

师 陀

那汉子拄着行杖,走下山来,已是申末时分。山顶反耀着橘红的光,浓紫间夹着浑灰,明暗相映。天色确实不早了。

那是头戴牛毛红毡笠,身着短褐,也不怎么干净,一条百衲战带束腰,步伐坚定落实的人。因为鞋下是钉着钢钉的,所以走动藁藁地响。行杖捣着碎石,也咯咯有声。那装束,一看便知是涉过千山万水的老行脚。但所带行李却万般轻简,肩际仅斜佩了尺把长的一个小包,其中不过是些薄衣单袜。另有一双半旧的鞋,照所有跋涉路途的旅客的样子,打在包裹的外面,以备不虞。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作不远笃笃声起处,是对面山坳间一座林子。抬头一望,看不见什么。知道是啄木鸟。于是拔步又往前走。脚下是半涸的溪涧,他走到水边,身体正乏得很,这就解下包裹,把行杖倚了,拣一块大石坐下。清洌的溪水在涓涓泻流,碰着石块,激起明亮的水花。水花分散作泡沫,映着霞光,宛如玑珠。玑珠夹流而下,一碰着石头就又跳到空中,有的竟跳到这人脚边,有的则落在所坐的石上。

晚空弥漫着落日的余光,烂霞如火似烟,织遍了天空,与静静的溪水相辉耀。悄寂的壑谷,是已充满了苍茫的暮色。

那汉子脱下鞋,在石上摔了两下,回头望着山岭,也不见有人下来。接着就去了毡笠,顺手扔到包袱上,取出火吸起烟来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作这人生得好一副紫檀色瘦生的脸相。为风雨残蚀的顽强的颜面,好像是生着一层锈。这样的脸,任谁都看得出是漂过大海,走过崇山,见过大的世面,因为经过风浪,被风霖摧老了的。那锁在眉宇间的,也许不妨说是淡淡的哀愁,但也许竟是跋涉的疲倦。瞧那双眼睛,那纯黑的眼睛,定住时能自己发光,若是一霎,唔,简直是在打闪。

他一面吸烟,一面浏览着景物。啄木鸟仍在林子里敲击,只因天色向晚,异常急促。山谷里也更觉荒寂。树林上面是万丈峭壁。峭壁的顶,像一座平台,上面树立石柱数株,无凭无藉。他又回头望着过来的岭,目光已被峭壁遮掩,云叆叇起来,石色也难以辨识的了。

他咳嗽了一声,把痰啐到溪里,看着它在水面上打了一个盘旋,夹在水花中间流去。那脸色的平静,赛过岩石,好像对于过夜的下处极有把握,全不放在心上。

林子里叹息似的响了一声。一阵夜晚的风,正从峭壁下经过。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作他望着脚边的溪流。溪水静静地流着,发出低语,水面像油一样,起着旖旎的小绉。那淡淡的最后的霞,仍旧在小绉间发光。好像被水吸住了似的,他的两肘支着膝盖,凝视着奇幻的波溜。四围暮色,青空玄渺。那烟袋里冒出的青色的烟,在温暖的空中卷舒,悄然消散。

暮色中忽然响来叮叮的铃声,狗的吠嗥震动着溪谷。这客人惊讶地回过头去,抬起满溢倦意的眼。

一个牧羊女正沿着溪走了下来。在她的前面,肚儿便便的山羊们懒懒地鸣着,或左或右,跑着一只牧羊狗。

“请问大姐,前去可有落脚地方吗?”他拔下嘴里的烟袋,打着问讯。

那姑娘从旁边跑过,向空中甩了一个响鞭。小狗则冲下溪去,溅起水花,快活地洗了一个澡。上得岸去,抖下水滴,接着惬意地打着喷嚏。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作她过了溪,用鞭一指道:“那边。”

这样说着,就伴了羊和狗扬长去了,一面唱着山家的歌。歌声越唱越远,好像是引诱着人到过夜的下处。

这人堆起寂寞的笑脸,望着那牧羊女的影子,渐渐地消失在和溪流并行的小径上。他喃喃地自语道:“这丫头!”

天色渐渐昏暗,峡谷更加静寂。他收起烟袋,掮起包袱,拿了行杖,起身去了。那丢下的烟灰,被风吹到溪里,同泡沫一齐流去……

1935年12月底

(原文有改动)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作思维训练?

1.简要赏析“晚空弥漫着落日的余光,烂霞如火似烟,织遍了天空,与静静的溪水相辉耀。悄寂的壑谷,是已充满了苍茫的暮色”的修辞特色。

参考答案:比喻,把晚霞比喻成“火”“烟”。拟人,“织”使晚霞人格化。写出了黄昏时分晚霞的绚烂热烈,反衬出山谷的悄寂无声,以及行脚人的孤独寂寞。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作2.有人认为本文具有一种富有诗意的“和谐美”。请联系全文,探究这种“和谐美”体现在哪几个方面。

参考答案:①人与自然环境的和谐之美,痴迷于山间美景的行脚人、唱着山家歌曲的牧羊女使这一片山水多了一份灵动悠远的韵味;②人与人之间的和谐之美,牧羊女的俏皮、行脚人的包容,使文章具有一种灵动和谐的氛围;③人与动物之间的和谐之美,挥鞭的牧羊女、惬意地打着喷嚏的狗和肚儿便便的山羊构成了一幅和谐而富有诗意的画面。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作邮差先生

师 陀

邮差先生走到街上来,手里拿着一大把信。在这小城里,他兼任邮务员、售票员,仍有许多剩余时间,就戴上老花眼镜,埋头在公案上剪裁花样。当邮件来到的时候,他站起来,念着将它们拣好,小心地扎成一束。

“这一封真远!”碰巧瞥见从云南或甘肃寄来的信,他便忍不住在心里叹息。他从来没有想到过比这更远的地方。其实他自己也弄不清云南和甘肃的方位——谁叫它们处在那么远,远到使人一生也不想去吃它们的小米饭或大头菜呢?

现在,邮差先生手里拿着各种各样的信,从甘肃和云南来的邮件毕竟很少,最多的还是学生写给家长们的。

“又来催饷了,”他心里说,“足够老头子忙三四天!”类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作他在空旷少人的街上走着,如果碰见母猪带领着小猪,便从旁边绕过去。小城的阳光晒着他花白了的头,晒着他穿皂布马褂的背,尘土从脚下飞起,落到他的白布袜子上,他的扎腿带上。在小城里,他用不着穿号衣。一个学生的家长又将向他诉苦:“毕业,毕我的业!”他将听到他听过无数次的,一个老人对于他的爱子所发的充满善意的怨言,他于是笑了。这些写信的人自然并不全认识他,甚至没有一个会想起他,但这没有关系,他知道他们,他们每换一回地址他都知道。

邮差先生敲门。门要是虚掩着,他走进去。

“家里有人吗?”他在过道里大声喊。

他有时候要等好久。最后从里头走出一位老太太,她的女婿在外地做生意,再不然,她的儿子在外边当兵。她出来得很仓促,两只手湿淋淋的,分明刚才还在做事。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“干什么的?”老太太问。

邮差先生告诉她:“有一封信,挂号信,得盖图章。”

老太太没有图章。

“那你打个铺保,晚半天到局子里来领。这里头也许有钱。”

“有多少?”

“我说也许有,不一定有。”

你能怎么办呢?对于这个好老太太。邮差先生费了半天唇舌,终于又走到街上来了。小城的阳光照在他的花白头顶上,他的模样既尊贵又从容,并有一种特别风韵,看见他你会当他是趁便出来散步的。说实话,他又何必紧张,手里的信反正总有时间送到,又没有另外的什么事等候着他。虽然有时候他是这样抱歉,因他为小城送来——不,这种事是很少有的,但愿它不常有。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作“送信的,有我的信吗?”正走间,一个爱开玩笑的小子忽然拦住他的去路。

“你的信吗?”邮差先生笑了,“你的信还没有来,这会儿正在路上睡觉呢。”

邮差先生拿着信,顺着街道走下去,没有一辆车子阻碍他,没有一种声音教他分心。阳光充足地照到街道上、屋脊上和墙壁上,整个小城都在寂静的光耀中。他身上要出汗,他心里——假使不为尊重自己的一把年纪跟好胡子,他真想大声哼唱小曲。

为此,他深深赞叹:这个小城的天气多好!

1942年2月

(原文有改动)类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作品读提示 小说没有惊心动魄的故事情节,写的不过是邮差先生送信时悠然自得的心态,以及他对所有认识、不认识的写信人、收信人的热心体贴、尽职尽责,读后却让人心头一热,而作者对邮差先生的赞叹之情也就在这平淡的叙述中清晰地传达出来。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作(1)说书人一生就在小城中的城隍庙前说书,给人们送去快乐和知识,带给人们许多幻想,将人们的心灵引得很远。也因此而讨得过些许制钱、铜元糊口度日,以羸弱的躯体,坚守了一生的说书事业。生前没有成家,没有留下后代,死后凄凉,连坟墓也无人祭扫。

运用方向 ①奉献与索求;②苦难;③坚守。?

(2)“我”对说书人怀有敬意,被他的说书技艺深深感动,甚至设想把自己未来的职业定位于说书,同情说书人的遭遇,为埋葬他的人对他的嘲弄鸣不平,称他“在人类的平凡生活中,你另外创造一个世人永不可企及的,一个侠义勇敢的天地”。为死者凄然死去,深深地同情和悲哀。

运用方向 ①平凡与创造;②悲悯情怀;③卑微的人生。?类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作掌握次要人物形象的作用

在本文中,说书人以他的技艺感动很多人,将人的心灵引得那么远,向这个沉闷的世界吹进一股生气,在人类的平凡生活中,另外创造了一个世人永不可企及的、一个侠义勇敢的天地……这一切都是以“我”的口吻娓娓道来,“我”在文中的作用不可替代,虽然“我”是次要人物形象。

在小说中,次要人物有什么作用?分析次要人物形象在小说中的作用要从四个角度思考:

(1)对主要形象的作用:烘托主要形象。如《我的叔叔于勒》中对次要人物形象“我”的描写把主要人物形象菲利普夫妇的冷酷无情、虚伪自私的特性充分地烘托了出来。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作(2)对环境的作用:渲染氛围,奠定基调。如《孔乙己》中的“一群人”,对孔乙己的无聊的逗乐和取笑,看似衬托了欢乐的氛围,实际上为孔乙己的悲剧笼上了一层令人悲凉的氛围。

(3)对情节的作用:牵线搭桥,推进情节。如《说书人》中说书人的一举一动,一笑一颦,都是从“我”的眼睛里看出来的,通过“我”的见闻,推动了故事情节的发展。

(4)对主旨的作用:升华主题,画龙点睛。在《范进中举》中,次要人物——乡邻们在范进中举前对其漠然置之,中举后对其热情四射,映射出当时的人们对有钱有势的人竭力巴结,对无钱无势的人冷漠无情,升华了主题。类文悦读美文品读素材开发每课一法微写作请结合“素材开发·运用方向”,以“悲悯”为话题,写一段文字,200字左右。

写作示例:什么是悲悯?悲是慈悲,悯是体恤,悲悯是源于同情、高于同情的一种博大的情怀。什么是同情,北大教授曹文轩这样告诉我们,同情就是一个人处在一种悲剧性的境况中,另一个人面对着,心灵忽然受到触动,然后生出扶持与援助的欲望。当他在进行这种扶持、援助之时或在完成这种扶持、援助之后,心里感到有一种温热的暖流流过,并且因为实施了他的高尚行为,从而使他的人格提升了一步,灵魂受到了一次净化,更加愿意在以后的日子里,继续去实施这种高尚的行为。