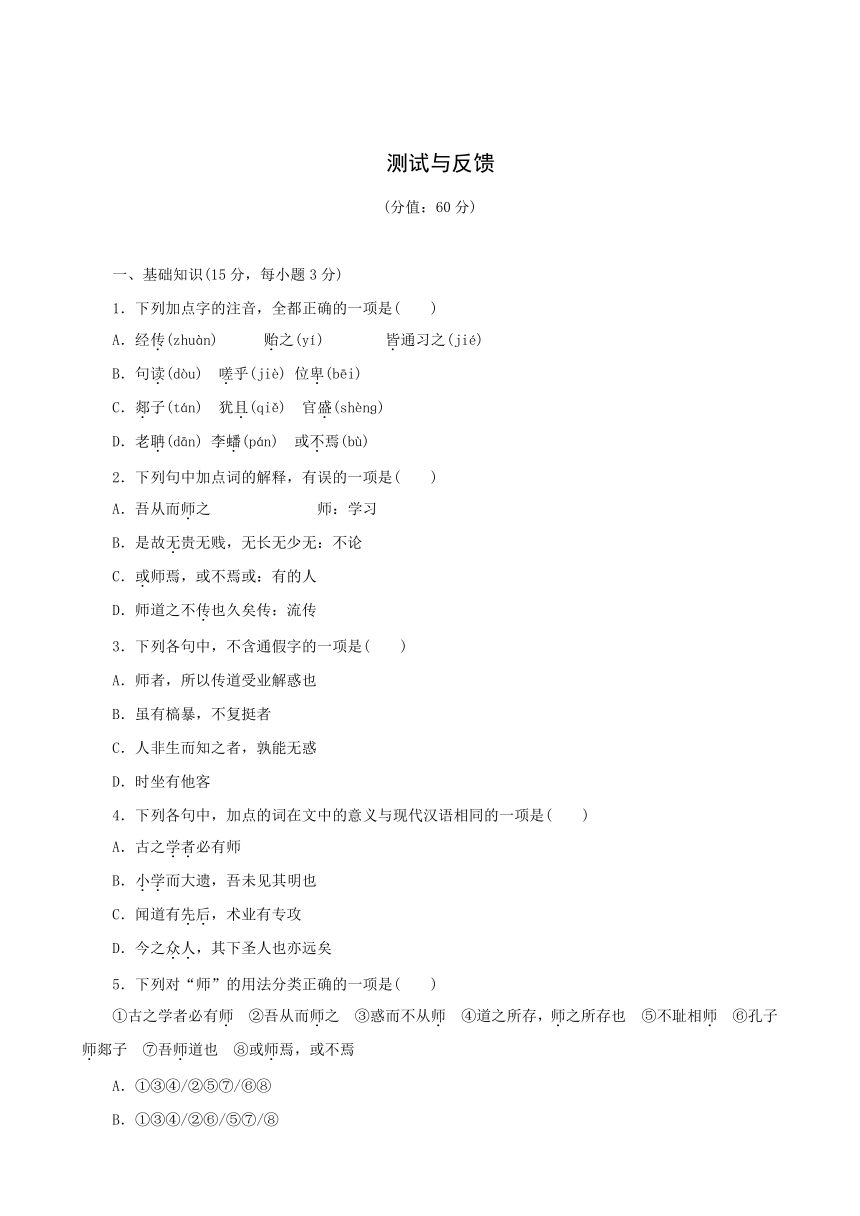

语文版必修4 同步测试:师说

图片预览

文档简介

测试与反馈

(分值:60分)

一、基础知识(15分,每小题3分)

1.下列加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.经传(zhuàn) 贻之(yí) 皆通习之(jié)

B.句读(dòu)

嗟乎(jiè)

位卑(bēi)

C.郯子(tán)

犹且(qiě)

官盛(shènɡ)

D.老聃(dān)

李蟠(pán)

或不焉(bù)

2.下列句中加点词的解释,有误的一项是( )

A.吾从而师之 师:学习

B.是故无贵无贱,无长无少无:不论

C.或师焉,或不焉或:有的人

D.师道之不传也久矣传:流传

3.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也

B.虽有槁暴,不复挺者

C.人非生而知之者,孰能无惑

D.时坐有他客

4.下列各句中,加点的词在文中的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.古之学者必有师

B.小学而大遗,吾未见其明也

C.闻道有先后,术业有专攻

D.今之众人,其下圣人也亦远矣

5.下列对“师”的用法分类正确的一项是( )

①古之学者必有师 ②吾从而师之 ③惑而不从师 ④道之所存,师之所存也 ⑤不耻相师 ⑥孔子师郯子 ⑦吾师道也 ⑧或师焉,或不焉

A.①③④/②⑤⑦/⑥⑧

B.①③④/②⑥/⑤⑦/⑧

C.①⑤/⑥⑦/②③④/⑧

D.①②③/④⑥/⑤⑦/⑧

二、文本阅读(18分,每小题3分)

阅读下面的文段,完成6~11题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

6.诵读时停顿(用“/”表示)正确的一项是( )

A.师道之不传/也久矣!欲/人之无惑/也难矣!

B.师道之不传也/久矣!欲人之无惑/也难矣!

C.师道之不传也/久矣!欲/人之无惑也/难矣!

D.师道之不传/也久矣!欲/人之无惑也/难矣!

7.下列各句中,加点的词语的意义相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

8.与“句读之不知,惑之不解”句式相同的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也

B.不拘于时

C.黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强

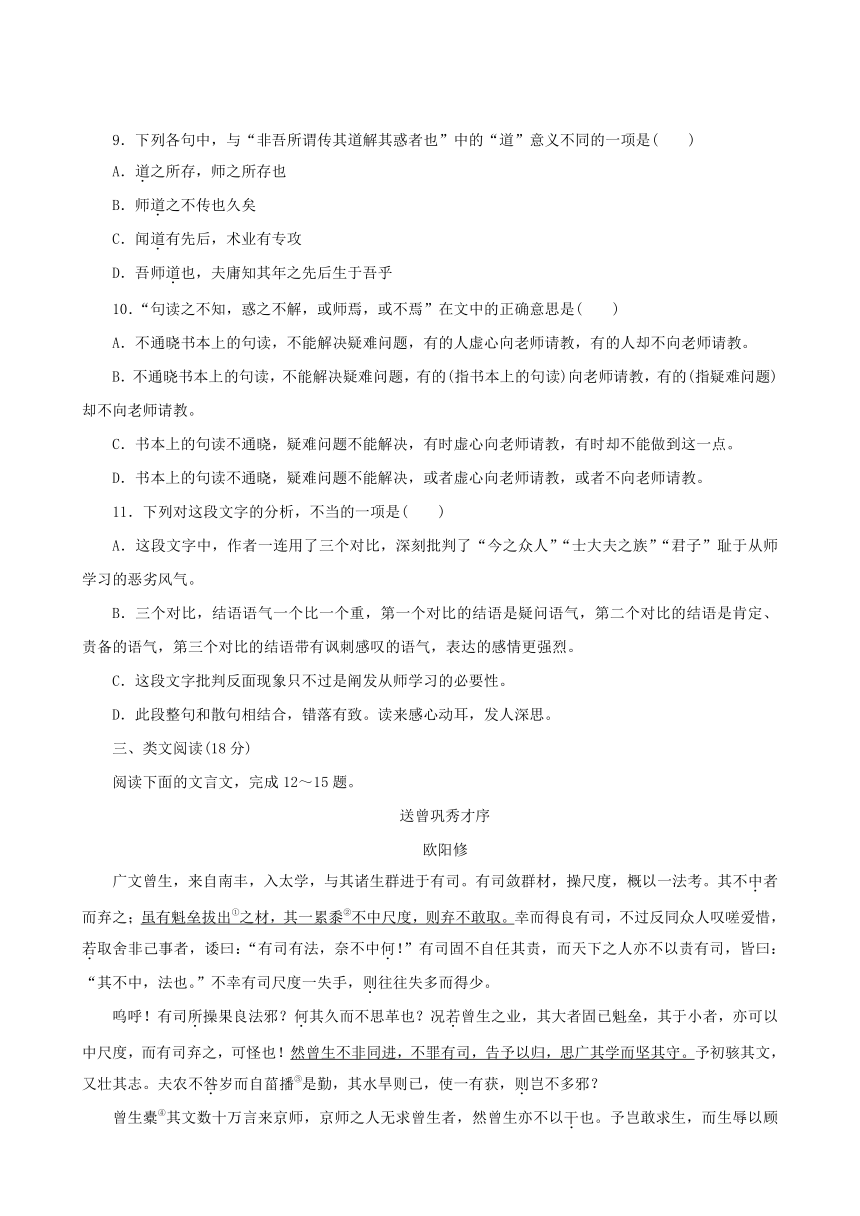

9.下列各句中,与“非吾所谓传其道解其惑者也”中的“道”意义不同的一项是( )

A.道之所存,师之所存也

B.师道之不传也久矣

C.闻道有先后,术业有专攻

D.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

10.“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”在文中的正确意思是( )

A.不通晓书本上的句读,不能解决疑难问题,有的人虚心向老师请教,有的人却不向老师请教。

B.不通晓书本上的句读,不能解决疑难问题,有的(指书本上的句读)向老师请教,有的(指疑难问题)却不向老师请教。

C.书本上的句读不通晓,疑难问题不能解决,有时虚心向老师请教,有时却不能做到这一点。

D.书本上的句读不通晓,疑难问题不能解决,或者虚心向老师请教,或者不向老师请教。

11.下列对这段文字的分析,不当的一项是( )

A.这段文字中,作者一连用了三个对比,深刻批判了“今之众人”“士大夫之族”“君子”耻于从师学习的恶劣风气。

B.三个对比,结语语气一个比一个重,第一个对比的结语是疑问语气,第二个对比的结语是肯定、责备的语气,第三个对比的结语带有讽刺感叹的语气,表达的感情更强烈。

C.这段文字批判反面现象只不过是阐发从师学习的必要性。

D.此段整句和散句相结合,错落有致。读来感心动耳,发人深思。

三、类文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成12~15题。

送曾巩秀才序

欧阳修

广文曾生,来自南丰,入太学,与其诸生群进于有司。有司敛群材,操尺度,概以一法考。其不中者而弃之;虽有魁垒拔出①之材,其一累黍②不中尺度,则弃不敢取。幸而得良有司,不过反同众人叹嗟爱惜,若取舍非己事者,诿曰:“有司有法,奈不中何!”有司固不自任其责,而天下之人亦不以责有司,皆曰:“其不中,法也。”不幸有司尺度一失手,则往往失多而得少。

呜呼!有司所操果良法邪?何其久而不思革也?况若曾生之业,其大者固已魁垒,其于小者,亦可以中尺度,而有司弃之,可怪也!然曾生不非同进,不罪有司,告予以归,思广其学而坚其守。予初骇其文,又壮其志。夫农不咎岁而自菑播③是勤,其水旱则已,使一有获,则岂不多邪?

曾生橐④其文数十万言来京师,京师之人无求曾生者,然曾生亦不以干也。予岂敢求生,而生辱以顾予。是京师之人既不求之,而有司又失之,而余独得也。于其行也,遂见于文,使知生者可以吊有司而贺余之独得也。

注 ①魁垒拔出:雄伟突出。②累黍:累和黍是古代两种微小的重量单位,喻指微小。③菑播:开荒播种。④橐:口袋,这里用作动词,“携带”的意思。

12.下列句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.其不中者而弃之 中:中间,里面

B.夫农不咎岁而自菑播是勤咎:责怪,怪罪

C.然曾生亦不以干也干:干谒,求取

D.使知生者可以吊有司吊:怜悯,可惜

13.下列句中加点词的意义和用法,都相同的一项是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

14.下面是对本文内容、写作特点等方面作的一些评述,不正确的两项是(5分)( )

A.这篇序言虽是为曾生“橐其文数十万言”成书而写,实质上是通过才能突出、学业精通的曾巩落第的事情,对主试部门的考试标准和方法提出尖锐批评,并对曾巩进行勉励。

B.文章以曾巩落第为引子,抨击现行考试制度存在的问题,首先指出以单一标准衡文取士的弊端,接着批评主考官推卸责任,最后直指朝廷选士的标准,层层深入,深刻有力。

C.“有司所操果良法邪?何其久而不思革也?”这一问题的提出,是作者针对当朝实际,希望能锐意进取,改变现状,促进发展发出的强烈呼喊,有非常积极的意义。

D.在分析考场弊端后,作者又提到曾巩,在前文的铺垫下,曾巩落第一方面让人感到非常可惜,另一方面让人更加痛恨考场弊端,文章的构思环环相扣,说理抒情十分动人。

E.本文具有欧阳修散文一贯的意蕴含蓄深沉,结构回环荡漾,语言古奥深刻,比喻奇特新巧的特点,风格清新流利,雍容舒缓。

15.将文中画线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)虽有魁垒拔出之材,其一累黍不中尺度,则弃不敢取。(3分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)然曾生不非同进,不罪有司,告予以归,思广其学而坚其守。(4分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

四、语言运用(9分)

16.韩愈所讲的“师道”已为一种文化传统,这是大家都认同的。但用知识经济时代的眼光看,有些内容还有待反思和发展,请就某一内容,谈谈你的看法。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

17.2011年6月20日下午,北定中学高一·一班召开班会,内容是结合学过的课文,制定自己的座右铭。下面是一个同学写出的上联,请你补写出恰当的下联,要求在结尾处嵌入《师说》篇目名称。(4分)

读书自我发愤用功,莫要别人“劝学”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案解析】

1.C [A项“皆”读jiē。B项“嗟”读jiē。D项“不”读fǒu。]

2.A [师:以……为师。]

3.C [A项“受”通“授”,B项“有”通“又”,D项“坐”通“座”。]

4.C [A项古义:求学的人。今义:指在学术上有一定成就的人。B项古义:小的方面学习。今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。D项古义:一般人、普通人。今义:许多人。]

5.B [依次为:名词,老师/名词的意动用法,以……为师/动词,学习/动词,从师。]

6.C

7.D [D项都是表原因的。A项自己/亲自。B项表并列关系/表递进关系。C项老师/从师学习。]

8.C [C项和例句均为宾语前置句。A项为判断句。B项为被动句。D项为定语后置句。]

9.B [B项是“风尚”之义,其余为“道理”之义。]

10.B [句中的省略要补齐,尽可能直译。]

11.C [不仅仅是阐发从师学习的必要性,更有对当时轻师风气的批判。]

12.A [“中”应该是“合乎……标准”的意思。]

13.C [C项都是连词,相当于“就”“便”“那么”。A项①疑问代词,译为“怎么样”;②疑问代词,译为“为什么”。B项①副词,表不定的推测,译为“似乎”“好像”;②副词,表列举,译为“比如”。D项①“所”与“操”一起构成名词性短语,可译为“所使用的……(标准、尺度)”;②名词,译为“地方”“处所”。]

14.AE [A项中“成书而写”的说法错,本文是赠序。E项中“古奥”“奇特”的说法不当。]

15.(1)即使他有非同一般的才华,只要有一点点不合乎标准,就放弃,不敢取用。

(2)然而曾生不非议同学,不怪罪主试部门,只是告诉我说他准备回去,脑中思考的是怎样丰富自己的学识,怎样更好地保持自己的操守。

参考译文

广文馆的曾生,来自南丰,进入太学,和很多年轻人一起被举荐给主试部门。主试部门广招人才,掌握着选拔人才的标准,用一种办法考试。那些没考中的就不管了;即使他有非同一般的才华,只要有一点点不合乎标准,就放弃,不敢取用。即或运气好遇到好上司,也不过和众人一样感叹一番,爱惜无力了,好像取舍不是自己的事似的,推卸责任说:“主试部门还有法规啊,考不中又有什么办法呢!”主试部门本来可以把这不当做自己一定要履行的职责,天下人也不以此来责备主试部门,都可以说:“他们没能考中,是依法而判的。”不幸运的话主试部门尺度一把握不准,就会常常失去很多人才而得到的人才很少啊。

唉!难道主试部门所持的标准果真是正确的吗?为什么长久都不考虑改革呢?说到曾生的学业,大的方面呢,如学识和思想深度本来就出类拔萃了;小的方面呢,如写作技巧也能够合乎人才的尺度,但主试部门却没有录取他,可真是怪事!然而曾生不非议同学,不怪罪主试部门,只是告诉我说他准备回去,脑中思考的是怎样丰富自己的学识,怎样更好地保持自己的操守。我开始时惊骇于他的文章(水平高),后来又为他的远大志向而称豪。勤劳的农夫不责怪年岁,而总是辛勤地劳作,遇到水旱天灾,那是没有办法的事,倘若(风调雨顺)一旦收获,那难道会不多吗?

曾生携带他的文章数十万字来到京城,京城的人没有什么要求他的,然而曾生也没有什么乞求别人的。我不敢要求曾生什么,但曾生屈尊来看我。这真是京城里的人先不看重他,主试部门后又不录取他,却竟然让我独得了(这位)后生俊杰。通过他的行为,就可以见出他的文才,这让了解曾生的人可以因此替主试部门叹惜而祝贺我独有收获。

16.老师“传道、授业、解惑”的职责有待拓展。因为知识增值快,应该教学生主动涉猎知识的方法;要引导学生自己提出问题,研究问题,合作探究解决问题。仅仅“解惑”,一方面不利于学生的终身发展,另一方面老师能解之“惑”也极为有限。这一“师道”客观上难以遵循。

17.(示例)学习要有创新意识,哪能全听“师说”

(分值:60分)

一、基础知识(15分,每小题3分)

1.下列加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.经传(zhuàn) 贻之(yí) 皆通习之(jié)

B.句读(dòu)

嗟乎(jiè)

位卑(bēi)

C.郯子(tán)

犹且(qiě)

官盛(shènɡ)

D.老聃(dān)

李蟠(pán)

或不焉(bù)

2.下列句中加点词的解释,有误的一项是( )

A.吾从而师之 师:学习

B.是故无贵无贱,无长无少无:不论

C.或师焉,或不焉或:有的人

D.师道之不传也久矣传:流传

3.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也

B.虽有槁暴,不复挺者

C.人非生而知之者,孰能无惑

D.时坐有他客

4.下列各句中,加点的词在文中的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.古之学者必有师

B.小学而大遗,吾未见其明也

C.闻道有先后,术业有专攻

D.今之众人,其下圣人也亦远矣

5.下列对“师”的用法分类正确的一项是( )

①古之学者必有师 ②吾从而师之 ③惑而不从师 ④道之所存,师之所存也 ⑤不耻相师 ⑥孔子师郯子 ⑦吾师道也 ⑧或师焉,或不焉

A.①③④/②⑤⑦/⑥⑧

B.①③④/②⑥/⑤⑦/⑧

C.①⑤/⑥⑦/②③④/⑧

D.①②③/④⑥/⑤⑦/⑧

二、文本阅读(18分,每小题3分)

阅读下面的文段,完成6~11题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

6.诵读时停顿(用“/”表示)正确的一项是( )

A.师道之不传/也久矣!欲/人之无惑/也难矣!

B.师道之不传也/久矣!欲人之无惑/也难矣!

C.师道之不传也/久矣!欲/人之无惑也/难矣!

D.师道之不传/也久矣!欲/人之无惑也/难矣!

7.下列各句中,加点的词语的意义相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

8.与“句读之不知,惑之不解”句式相同的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也

B.不拘于时

C.黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强

9.下列各句中,与“非吾所谓传其道解其惑者也”中的“道”意义不同的一项是( )

A.道之所存,师之所存也

B.师道之不传也久矣

C.闻道有先后,术业有专攻

D.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

10.“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”在文中的正确意思是( )

A.不通晓书本上的句读,不能解决疑难问题,有的人虚心向老师请教,有的人却不向老师请教。

B.不通晓书本上的句读,不能解决疑难问题,有的(指书本上的句读)向老师请教,有的(指疑难问题)却不向老师请教。

C.书本上的句读不通晓,疑难问题不能解决,有时虚心向老师请教,有时却不能做到这一点。

D.书本上的句读不通晓,疑难问题不能解决,或者虚心向老师请教,或者不向老师请教。

11.下列对这段文字的分析,不当的一项是( )

A.这段文字中,作者一连用了三个对比,深刻批判了“今之众人”“士大夫之族”“君子”耻于从师学习的恶劣风气。

B.三个对比,结语语气一个比一个重,第一个对比的结语是疑问语气,第二个对比的结语是肯定、责备的语气,第三个对比的结语带有讽刺感叹的语气,表达的感情更强烈。

C.这段文字批判反面现象只不过是阐发从师学习的必要性。

D.此段整句和散句相结合,错落有致。读来感心动耳,发人深思。

三、类文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成12~15题。

送曾巩秀才序

欧阳修

广文曾生,来自南丰,入太学,与其诸生群进于有司。有司敛群材,操尺度,概以一法考。其不中者而弃之;虽有魁垒拔出①之材,其一累黍②不中尺度,则弃不敢取。幸而得良有司,不过反同众人叹嗟爱惜,若取舍非己事者,诿曰:“有司有法,奈不中何!”有司固不自任其责,而天下之人亦不以责有司,皆曰:“其不中,法也。”不幸有司尺度一失手,则往往失多而得少。

呜呼!有司所操果良法邪?何其久而不思革也?况若曾生之业,其大者固已魁垒,其于小者,亦可以中尺度,而有司弃之,可怪也!然曾生不非同进,不罪有司,告予以归,思广其学而坚其守。予初骇其文,又壮其志。夫农不咎岁而自菑播③是勤,其水旱则已,使一有获,则岂不多邪?

曾生橐④其文数十万言来京师,京师之人无求曾生者,然曾生亦不以干也。予岂敢求生,而生辱以顾予。是京师之人既不求之,而有司又失之,而余独得也。于其行也,遂见于文,使知生者可以吊有司而贺余之独得也。

注 ①魁垒拔出:雄伟突出。②累黍:累和黍是古代两种微小的重量单位,喻指微小。③菑播:开荒播种。④橐:口袋,这里用作动词,“携带”的意思。

12.下列句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.其不中者而弃之 中:中间,里面

B.夫农不咎岁而自菑播是勤咎:责怪,怪罪

C.然曾生亦不以干也干:干谒,求取

D.使知生者可以吊有司吊:怜悯,可惜

13.下列句中加点词的意义和用法,都相同的一项是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

14.下面是对本文内容、写作特点等方面作的一些评述,不正确的两项是(5分)( )

A.这篇序言虽是为曾生“橐其文数十万言”成书而写,实质上是通过才能突出、学业精通的曾巩落第的事情,对主试部门的考试标准和方法提出尖锐批评,并对曾巩进行勉励。

B.文章以曾巩落第为引子,抨击现行考试制度存在的问题,首先指出以单一标准衡文取士的弊端,接着批评主考官推卸责任,最后直指朝廷选士的标准,层层深入,深刻有力。

C.“有司所操果良法邪?何其久而不思革也?”这一问题的提出,是作者针对当朝实际,希望能锐意进取,改变现状,促进发展发出的强烈呼喊,有非常积极的意义。

D.在分析考场弊端后,作者又提到曾巩,在前文的铺垫下,曾巩落第一方面让人感到非常可惜,另一方面让人更加痛恨考场弊端,文章的构思环环相扣,说理抒情十分动人。

E.本文具有欧阳修散文一贯的意蕴含蓄深沉,结构回环荡漾,语言古奥深刻,比喻奇特新巧的特点,风格清新流利,雍容舒缓。

15.将文中画线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)虽有魁垒拔出之材,其一累黍不中尺度,则弃不敢取。(3分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)然曾生不非同进,不罪有司,告予以归,思广其学而坚其守。(4分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

四、语言运用(9分)

16.韩愈所讲的“师道”已为一种文化传统,这是大家都认同的。但用知识经济时代的眼光看,有些内容还有待反思和发展,请就某一内容,谈谈你的看法。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

17.2011年6月20日下午,北定中学高一·一班召开班会,内容是结合学过的课文,制定自己的座右铭。下面是一个同学写出的上联,请你补写出恰当的下联,要求在结尾处嵌入《师说》篇目名称。(4分)

读书自我发愤用功,莫要别人“劝学”

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案解析】

1.C [A项“皆”读jiē。B项“嗟”读jiē。D项“不”读fǒu。]

2.A [师:以……为师。]

3.C [A项“受”通“授”,B项“有”通“又”,D项“坐”通“座”。]

4.C [A项古义:求学的人。今义:指在学术上有一定成就的人。B项古义:小的方面学习。今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。D项古义:一般人、普通人。今义:许多人。]

5.B [依次为:名词,老师/名词的意动用法,以……为师/动词,学习/动词,从师。]

6.C

7.D [D项都是表原因的。A项自己/亲自。B项表并列关系/表递进关系。C项老师/从师学习。]

8.C [C项和例句均为宾语前置句。A项为判断句。B项为被动句。D项为定语后置句。]

9.B [B项是“风尚”之义,其余为“道理”之义。]

10.B [句中的省略要补齐,尽可能直译。]

11.C [不仅仅是阐发从师学习的必要性,更有对当时轻师风气的批判。]

12.A [“中”应该是“合乎……标准”的意思。]

13.C [C项都是连词,相当于“就”“便”“那么”。A项①疑问代词,译为“怎么样”;②疑问代词,译为“为什么”。B项①副词,表不定的推测,译为“似乎”“好像”;②副词,表列举,译为“比如”。D项①“所”与“操”一起构成名词性短语,可译为“所使用的……(标准、尺度)”;②名词,译为“地方”“处所”。]

14.AE [A项中“成书而写”的说法错,本文是赠序。E项中“古奥”“奇特”的说法不当。]

15.(1)即使他有非同一般的才华,只要有一点点不合乎标准,就放弃,不敢取用。

(2)然而曾生不非议同学,不怪罪主试部门,只是告诉我说他准备回去,脑中思考的是怎样丰富自己的学识,怎样更好地保持自己的操守。

参考译文

广文馆的曾生,来自南丰,进入太学,和很多年轻人一起被举荐给主试部门。主试部门广招人才,掌握着选拔人才的标准,用一种办法考试。那些没考中的就不管了;即使他有非同一般的才华,只要有一点点不合乎标准,就放弃,不敢取用。即或运气好遇到好上司,也不过和众人一样感叹一番,爱惜无力了,好像取舍不是自己的事似的,推卸责任说:“主试部门还有法规啊,考不中又有什么办法呢!”主试部门本来可以把这不当做自己一定要履行的职责,天下人也不以此来责备主试部门,都可以说:“他们没能考中,是依法而判的。”不幸运的话主试部门尺度一把握不准,就会常常失去很多人才而得到的人才很少啊。

唉!难道主试部门所持的标准果真是正确的吗?为什么长久都不考虑改革呢?说到曾生的学业,大的方面呢,如学识和思想深度本来就出类拔萃了;小的方面呢,如写作技巧也能够合乎人才的尺度,但主试部门却没有录取他,可真是怪事!然而曾生不非议同学,不怪罪主试部门,只是告诉我说他准备回去,脑中思考的是怎样丰富自己的学识,怎样更好地保持自己的操守。我开始时惊骇于他的文章(水平高),后来又为他的远大志向而称豪。勤劳的农夫不责怪年岁,而总是辛勤地劳作,遇到水旱天灾,那是没有办法的事,倘若(风调雨顺)一旦收获,那难道会不多吗?

曾生携带他的文章数十万字来到京城,京城的人没有什么要求他的,然而曾生也没有什么乞求别人的。我不敢要求曾生什么,但曾生屈尊来看我。这真是京城里的人先不看重他,主试部门后又不录取他,却竟然让我独得了(这位)后生俊杰。通过他的行为,就可以见出他的文才,这让了解曾生的人可以因此替主试部门叹惜而祝贺我独有收获。

16.老师“传道、授业、解惑”的职责有待拓展。因为知识增值快,应该教学生主动涉猎知识的方法;要引导学生自己提出问题,研究问题,合作探究解决问题。仅仅“解惑”,一方面不利于学生的终身发展,另一方面老师能解之“惑”也极为有限。这一“师道”客观上难以遵循。

17.(示例)学习要有创新意识,哪能全听“师说”