语文版必修4单元测试:第1单元 我思故我在

文档属性

| 名称 | 语文版必修4单元测试:第1单元 我思故我在 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 284.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 我思故我在

(时间:150分钟 满分:150分)

第Ⅰ卷(阅读题,共70分)

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

朱元璋删《孟子》

①在中国历史上,有两位圣人。一位是至圣先师孔子,一位是亚圣孟子。历代的皇帝都需要借助于孔孟之道,来统治老百姓,所以对这两位圣人恭敬得不得了。供在文庙里,四时八节派代表奉祀。不定期地还要御驾出动到山东曲阜祭孔,那场面隆重浩大,庄严肃穆,九五之尊的天子陛下,都要朝他们两位磕头,以示崇经尊儒。因此,孔子有“百代素王”之称。去过曲阜的游客,都知道孔庙、孔府的规格,基本上参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的。

②但是,明朝的开国之君朱元璋,农民出身,造反起家,当过和尚,做过盗贼,对文明、文化、文人,有一种抵触情绪,因而,他比较另类,不怎么买圣人的账,尤其反感孟子。洪武二年,他下令把孟子的牌位,从文庙里撤出来,取消孟夫子的配享资格。满朝文武都慌了手脚,大家都是孔孟之徒,不执行命令不行,执行命令又感到极其荒唐。幸亏,钦天监的星象专家出来说话了。他说,荧行于惑,是天要发怒的先兆,陛下是不是有些什么政策举措,让上天感到不安了呀?

③朱元璋愣住了,迟疑了。第一,他终究是个农民,而且是小农经济社会下靠天吃饭的赤贫农民,因为靠天吃饭,从基因中就有这种对天的敬畏之心,别人是不敢对他发脾气的,但老天爷要发脾气,他还是不能不在乎的。第二,他虽然贵为天子,作威作福,谁也奈何他不得,可是,他再伟大,再英明,他的命是掌握在老天手里的,阎王要你五更死,决不留你到天明。所以,这位本质上的农民,让步了,撤销圣旨,总算让孟夫子在祭祀时,可以有一盘冷羊头享用。

④这位农民皇帝撤孟配享的闹剧,在清人全祖望的《鲒琦亭集》中,有所记载。

⑤在中国历史上,帝王下令当场拷打臣属,叫做“廷杖”,打死,打伤,打得终身残废者,以朱明王朝最厉害;屡兴大案,株连人数之多,地域之广,造成“村墟断炊烟,陇上无行人”的疯狂,也以朱明王朝最凶残;刑罚之残暴严酷,灭绝人性,例如“剥皮揎草”,例如“腰斩”,也以朱明王朝最为骇人听闻;而宦官之多,特务之众,如东厂西厂,残害百姓,为祸之深,也以朱明王朝创最高纪录。

⑥因此,有人说,朱元璋坐江山后杀掉的人,比他打江山时杀掉的人还要多,史书上通常缺乏精确统计,此说姑且存疑,但这位历史上数得着的暴君,连自己的儿女亲家,从他最初起义时就是亲密战友的李善长,都格杀不论,做他的臣民可想而知是如何的命悬一丝了。那时,大臣早朝,临行前,全家人都出来与之挥泪送别,因为不知道晚间下了朝,他回得了家,还是回不了家。

⑦战国时的孟轲,怎么会把明朝的朱元璋得罪了,在当时没有人敢试探一个究竟的。哪敢啊,弄不好是要掉脑袋的。到了洪武二十二年,距离撤享的二十年以后,满朝上下,早把此事忘得干干净净;没料到,小人之记仇,真到了“此恨绵绵无绝期”的地步,他对亚圣的憎恨情结,不知怎么搞的,又一次地神经质起来。这回好,朱元璋下令,索性取缔《孟子》这本书,人们终于明白,孟夫子是因为什么招他的恨了。

⑧在封建社会,科举年代,《大学》《中庸》《论语》《孟子》,是学塾的基础教科书,称之《四书》。现在成了《三书》,到了四年级,无书可念,也不是办法。这位皇帝发话,另出一本《孟子节文》,全国发行。在这本新版《孟子》里,把他不喜欢,不爱听,反感的,有抵触的词句,统统删节掉了。他对主持这项出版重任的编纂者,恶狠狠地咆哮:“如果这老小子活到今天,落在我的手里,不要了他的命才怪!”

⑨看看朱元璋删掉《孟子》里的章句,如“民为贵,社稷次之,君为轻”;如“君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇”;如“残贼之人谓之一夫,闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”。从这些话,就可了解他为什么要跟孟夫子结下深仇大恨的原因了。因为孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。这还了得?居然胜过他,这可大大触怒了本是一个流氓无赖坐了江山的他,加之他的文化劣势对知识分子所形成的先天嫉恨,自然要把孟子的牌位撤出文庙了。其实,历代帝王中,不乏“略输文采”,“稍逊风骚”者,或一介武夫,唯知行伍,或出身草莽,胸无点墨,或贩夫走卒,目不识丁,或边野牧竖,蒙昧未化,这些在精神领域中处于相对弱势地位者,一朝得意,难免会有一种仇恨知识的反常心态,嫉恶知识分子的逆反情绪。但终究是要在文化上不得不补课的,在文明上不得不追赶的,否则他的统治也维持不下去。汉高祖刘邦当皇帝后,还得意洋洋地拿起儒生的帽子作尿壶,可后来,还不是强迫和他一块打天下的伙计,在那儿学习礼仪了嘛?这位亭长衣锦还乡回到下邳时,不也咧开大嘴,吼出“大风起兮云飞扬”的烂诗,作前卫诗人状嘛?只有朱元璋,坚定地坚持着这种残酷嫉恨的小农心理,一直跟孟夫子过不去。

⑩这本《孟子节文》,甚至到他的儿孙接班当皇帝后,也不怎么强力提倡了。后来,也就渐渐湮没无闻了,后来,大家甚至都忘了曾经发生过的这场闹剧。现在,据说在国家图书馆里,还收藏有这本书,那自然是珍本孤本,一般读者是不会借到以饱“眼福”的了。也许这就是历史的辩证法,任何倒行逆施,挡不住滚滚向前的时代潮流。最终只是成为笑柄,留给后人作谈资而已。

1.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.九五之尊的天子陛下,都要朝孔孟两位磕头,以示崇经尊儒。

B.洪武二十二年,朱元璋下令,取缔《孟子》这本书。

C.历代的皇帝均借助孔孟之道统治老百姓,尤以元明清为重。

D.科举年代,《大学》《中庸》《论语》《孟子》,是学塾的基础教科书,称之《四书》。

2.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。

B.孔庙、孔府的规格,完全参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的。

C.在新版《孟子》里,朱元璋把他不喜欢,不爱听,反感的,有抵触的词句,统统删掉了。

D.朱元璋撤孟配享一事,在清人全祖望的《鲒琦亭集》中,有所记载。

3.下列不属于朱元璋删《孟子》的原因的一项是( )

A.因为孟子的思想具有煽动性,对自己的统治不利。

B.因为孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。如“民为贵,社稷次之,君为轻”“君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇”等等。

C.朱元璋是农民出身,造反起家,当过和尚,做过盗贼,对文明、文化、文人,有一种抵触情绪。

D.朱元璋由于自身的文化劣势对知识分子形成一种先天嫉恨,自然要把孟子的牌位撤出文庙了。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

李应升诫子书

吾直言贾祸,自分一死,以报朝廷,不复与汝相见,故书数言以告汝。汝长成之日,佩为韦弦①,即吾不死之年也。

汝生长官舍,祖父母拱璧视汝,内外亲戚,以贵公子待汝。衣鲜食甘,嗔喜任意,娇养既惯,不肯服布旧之衣,不肯食粗粝之食。若长而弗改,必至穷饿。此宜俭以惜福,一也。

汝少所习见游宦赫奕,未见吾童生秀才时,低眉下人,及祖父母艰难支持之日也;又未见吾囚服被逮,及狱中幽囚痛楚之状也。汝不尝胆以思,岂复有人心者哉!人不可上,势不可凌。此宜谦以全身,二也。

祖父母爱汝,汝狎而忘敬,汝母训汝,汝傲而弗亲,今吾不测,汝代吾为子,可不仰体祖父母之心乎?至于汝母,更倚何人?汝若不孝,神明殛之矣。此宜孝以事亲,三也。

吾居官爱名节,未尝贪取肥家。今家中所存基业,皆祖父母勤苦积累,且此番销费大半。吾向有誓愿,兄弟三分,必不多取一亩一粒。汝视伯如父,视寡婶如母,即有祖父母之命,毫不可多取,以负我志。此宜公以承家,四也。

汝既鲜兄弟,止一庶妹,当待以同胞。倘嫁中等贫家,须与妆田百亩;至庶妹之母,奉事吾有年,当足其衣食,拨与赡田,收租以给之。内外出入,谨其防闲②。此恩义所关,五也。

汝资性不钝,吾失于教训,读书已迟。汝念吾辛苦,励志勤学,倘有上进之日,即先归养。若上进无望,须做一读书秀才,将吾所存诸稿简籍,好好诠次。此文章一脉,六也。

吾苦生不得尽养。他日伺祖父母千百岁后,葬我于墓侧,不得远离。

注 ①韦弦:韦,熟牛皮;弦,弓弦。成语有“韦弦之佩”,意为用来警戒自己的有益的规劝。语出《韩非子·观行》:“西门豹之性急,故佩韦以缓己;董安于之性缓,故佩弦以自急。”②防闲:防,防水的堤坝;闲,防兽的圈栏。泛指防备和禁阻。

4.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.吾直言贾祸 贾:招致

B.神明殛之矣殛:惩罚

C.未尝贪取肥家肥:富裕的

D.好好诠次诠次:整理

5.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)( )

A.①若长而弗改,必至穷饿

②若亡郑而有益于君,敢以烦执事

B.①倘嫁中等贫家,须与妆田百亩

②玉斗一双,欲与亚父

C.①及狱中幽囚痛楚之状也

②均之二策,宁许以负秦曲

D.①内外亲戚,以贵公子待汝

②还军霸上,以待大王来

6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.作者身陷囹圄,不向阉党屈服,决心以死报效朝廷,因此写下这封信,作为临终遗言,教育尚未成年的儿子。

B.作者指出儿子身上存在的过于任性、不敬长辈、不能吃苦等毛病,要求儿子认清危害,改正缺点,学会做人。

C.作者告诫儿子,要他和庶出的妹妹和睦友爱,如果妹妹嫁到中等人家或贫穷人家,一定要以一百亩田地作为陪嫁,兄弟三人要平分财产,谁也不要想多占一点。

D.作者把自己的两点遗愿托付给儿子:一是希望儿子整理自己留下的文稿,二是希望将来把自己葬在父母墓旁。

7.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)人不可上,势不可凌。此宜谦以全身,二也。(5分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)汝既鲜兄弟,止一庶妹,当待以同胞。(5分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首诗,完成8~9题。

晨 起

(元)张养浩[注]

恋枕嫌多梦,开帘曙色迷。鹤寒依户立,猿馁近厨啼。

蹴石泉鸣屋,吞烟树隐堤。村居真可喜,触处是诗题。

注 元至治元年(1321),张养浩因上《灯山疏》批评皇帝奢侈而触怒了元英宗,为避祸辞去参议中书省事职务,归隐故乡。

8.请简要分析诗人晨起前后不同的心情。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.请简要赏析颔联和颈联景物描写的手法。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)斜阳草树,寻常巷陌,____________________。想当年、金戈铁马,____________________。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(2)________________,檐牙高啄;各抱地势,________________。(杜牧《阿房宫赋》)

(3)青泥何盘盘,____________________。扪参历井仰胁息,____________________。(李白《蜀道难》)

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

黑白苏州

①许多年以来,古老与风雅便是我梦幻中的苏州。走进这座古城,仅仅是走马观花式地阅读,就发现苏州果然很老,枫桥、寒山寺、胥门……它们附丽的故事一个比一个古老;苏州果然很雅,小桥、流水、园林……其中散淡的韵致一处比一处风流。岁月深处,苏州是一片家园厚土;折身之间,苏州是一抹秀色青青。

②然而,最触动我心灵的,却并不是这些早已为人稔熟的文化元素,而是这座古城蔚为大观的黑白文化——成片成片黑瓦白墙的民居,一匾一匾黑底白字的招牌。那几天,我往返于与之相邻的几座城市,惊奇地发现,一出苏州境域,就没有了这种黑白鲜明的城市色彩。显然,“黑白”只属于苏州。

③黑白苏州!这就是我行走中体味到的苏州本色。不管岁月如何流转,世事如何变迁,苏州,撷取着城市历史与人文精粹,借助建筑和招牌,以“黑白”之文化创意,构筑出了风姿绰约的形象外观,令苏州的灵魂在黑白分明的时空中轻舞飞扬。纵然历经两千多年时光流水的冲刷,这种黑白风格的城市色彩也丝毫没有淡化,抑或变形。

④其实,苏州给人的最初印象本是柔美的——吴侬软语、垂堤杨柳、丝绸苏绣、茶肆评弹……这个历史文化名城,2500年来承载了太多的春花秋月,孕育了太多的文采风流。一代代美丽的苏州女儿家长成嫁人,小桥、流水旁的人家里,吴侬软语呢喃至今。一代代倜傥风雅的苏州才子吟风写月,一展情怀——陆机、张旭、范仲淹、唐伯虎、金圣叹……哪一个不是用字或画或文在浇灌、养育苏州的柔美。在每一个游人的眼里,苏州就是那柔柔的《茉莉花》民歌,就是那悠悠的寒山寺钟声……

⑤然而,苏州骨子里却是刚烈的。这种刚烈最鲜明地体现在苏州人身上。最好的事例是苏州开城祖伍子胥,他曾交待,自己死后要悬头城门,要眼睁睁看着复仇的越国军队踏入吴国。相传,在越国军队走近城门时,伍子胥那双未合上的双眼竟然喷出血光,令越军不得不绕行别的城门入城。后人赞曰:可怜国破忠臣死,日日东流生白波。金圣叹,也是一位刚烈志士。史载他奇才横溢,生性不羁。大明亡灭,普天之下,唯有金圣叹敢于发出呐喊,敢于放声痛哭,终以“大不敬畏”而被杀,是为著名的苏州“哭庙案”。明代,苏州织工大暴动更是威震朝野,“柔婉的苏州人这次是提着脑袋、踏着血泊冲击”京城的腐败统治,这次暴动的声响长久回荡在历史的天空。无疑,这些人物和事件,为苏州竖立起一座座历史丰碑,苏州大地耸立起一个个大写的“人”。

⑥在许多人心中,苏州的黑白仅仅是旧照片上的视觉色彩,仅仅是城市古老的简单诠释,他们全然不理会这座古城积淀深厚的文化内蕴,更不用心体验它于黑色色彩中坚守的文化骨骼有多沉重。然而,你往枫桥去,你会发现枫桥乃至苏州的所有拱桥,无不是用棱角分明的石块在构筑圆拱;你往拙政园去,你会发现拙政园乃至苏州所有园林中的点睛之物——太湖石,无不是形丑而质硬;你往绣房去,你会发现每一块锦绣图案,无不是钢针彩线在穿梭;你往剑池去,你会发现刚性的剑与柔情的水竟协和如斯——一池清水深藏宝剑三千……

⑦柔美与刚烈,就这样有机地融合在一起,它们不也正是对苏州黑白色彩的精神内涵的另一种呈现吗?

⑧黑白,难道不是苏州真正的魂灵吗?

(1)下列对文章的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.文章第①段写作者走进梦幻中的苏州古城,观赏它的自然与人文景观,感受它的古老与风雅,起到了总领全文的作用。

B.作者认为,苏州拥有蔚为大观的黑白文化,黑瓦白墙的民居,黑底白字的招牌,优美的苏州园林都是黑白文化的元素。

C.文章第⑥段写苏州拱桥的石块、苏州园林里的太湖石,写绣房和剑池,目的是说明苏州文化真正的特点是刚硬。

D.文中写了苏州与周边几座城市的不同,写了苏州的表象与内在精神,鲜明地突出了经久不变的“苏州本色”。

E.作者借助对苏州建筑景观、历史事件、民俗风情的叙述描写,揭示了这座古城的文化内涵,寄寓了深沉的理性思考。

(2)通读全文,回答下面的问题。(6分)

a.作者说“苏州大地耸立起一个个大写的‘人’”,请根据第⑤段的内容,概括这“大写的人”具有怎样的刚烈品格。(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b.文章以“黑白,难道不是苏州真正的魂灵吗?”这句话作结,好在哪里?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)从全文看,题目“黑白苏州”有哪些含义?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(4)读了本文,你体会到了苏州怎样的城市精神?请联系实际谈谈你对“城市精神”的理解和感悟。(不少于200字)(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

四、语言文字运用(20分)

12.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3分)( )

A.有学者称:任何主讲人都挽救不了《百家讲坛》的命运,这个影响巨大的节目在进入风雨飘摇的同时,也进入了“死亡倒计时”。

B.生与死是人生再自然不过的事情,但在我们的文化中,死亡却是讳莫如深的话题,人们不愿说死,更不愿讨论有关死亡的问题。

C.社会进步了,生活水平提高了,我们不用再过箪食瓢饮的日子,但那种一掷千金的“豪爽”也是我们应该唾弃的。

D.如今大街小巷各种小广告泛滥成灾,简直到了无孔不入的地步。这些广告大多良莠不齐,既误导了消费者,又污染了环境。

13.下列各句中,有语病的一项是(3分)( )

A.据《人民日报》报道,目前我国居民43%的储蓄用于子女的教育,这个比例已超过了用于养老或购房的储蓄比例。

B.高等学校扩招后,中学对整个录取比例不那么看重了,开始拼命追求考上名牌大学和重点大学的比例。现在更得寸进尺,只比考上北大和清华的人数了。

C.越来越多的由网络引发的青少年犯罪的现象,不能不引起我们的深思:在当今网络时代,父母传统的教育方式面临着怎样的挑战?

D.我又看到了那阔别多年的乡亲,那我从小就住惯了的青青瓦房,那崎岖的石板街道,那道边熟悉的黄葛树,那山城人所特有的幽默爽朗的笑声。

14.仿照下面的示例,自选话题,另写三句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。(6分)

谅解是一股和煦的春风,能消融凝结在人们心中的坚冰;

谅解是一场绵绵的细雨,能洗涤飘落在人们心头的尘埃;

谅解是一束温暖的阳光,能驱散积聚在人们心上的阴云。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

15.一天,号称“调皮王”的小洪又违纪了。班主任王老师把他叫到办公室批评道:“你呀!让我怎么说你呢,光想到自己,目中无人、目无法……”一语未了,小洪甩手而去——两人谈崩了。

如果你是王老师,你会怎样跟小洪谈话,使他认识到“光想到自己,目中无人、目无法纪”的缺点?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

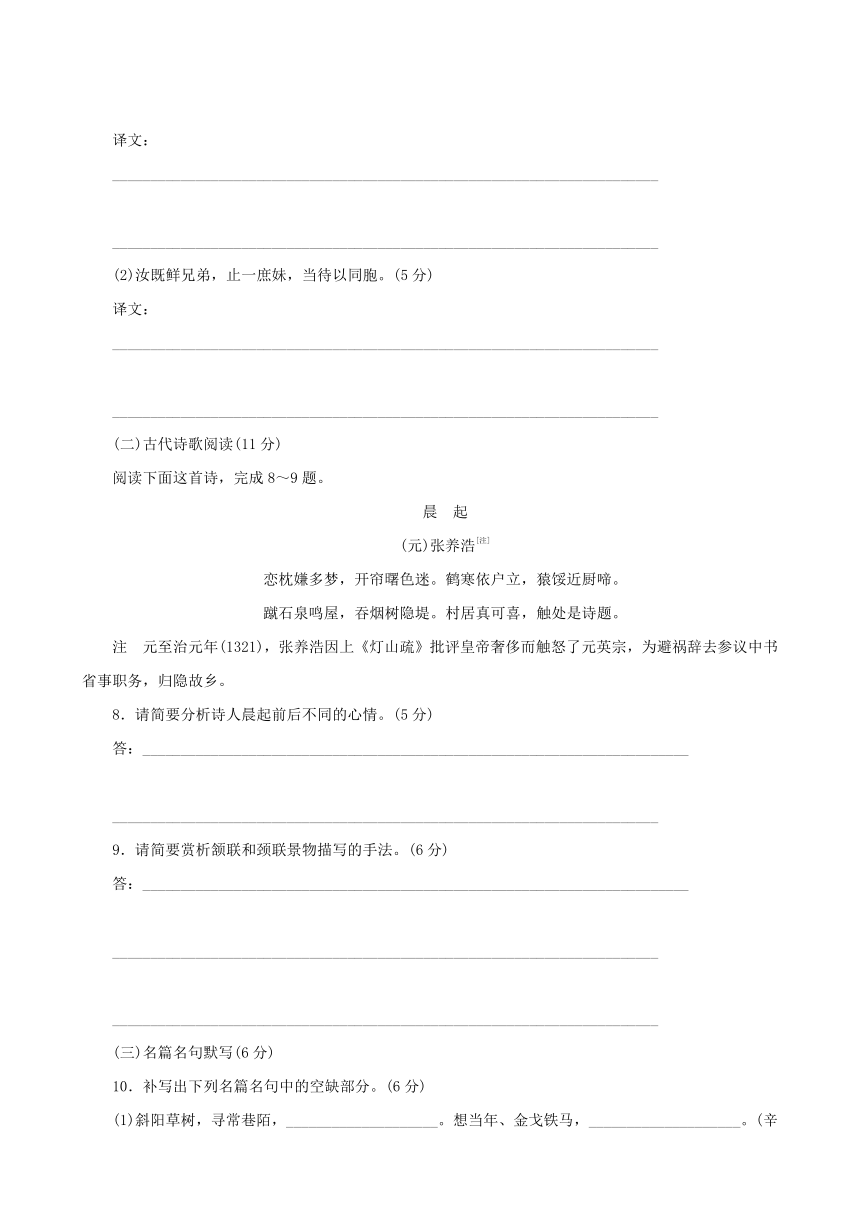

16.下面是一幅漫画,请用简要的语句介绍画面的内容(不超过80字),并写出漫画的寓意(不超过20字)。(5分)

INCLUDEPICTURE

"C:\\Documents

and

Settings\\Administrator\\Application

Data\\Microsoft\\Word\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\语文\\语文版必修4\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\1.tif"

\

MERGEFORMAT

画面内容:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

寓意:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

五、写作(60分)

17.阅读下面一段文字,按要求作文。

古人有云:“不为无益之事。”当人们在工具上刻下第一道花纹时,无实际作用的花纹恰恰是文明的象征;非专业棋手下棋,不是为了生计,而是表明生活有闲暇,这种闲暇不也正是“无益”?

请以“有益与无益”为标题,写一篇文章。要求:(1)写议论文或记叙文;(2)立意自定;(3)不少于800字;(4)不得抄袭,不得套作。

【答案解析】

1.C [文中第①段确实说“历代的皇帝都需要借助于孔孟之道,来统治老百姓,所以对这两位圣人恭敬得不得了”。但是并没有说尤以元明清为重,再说文中重点阐述了朱元璋排斥孟子一事,这也是与该项说法相矛盾的。]

2.B [文中第①段说“孔庙、孔府的规格,基本上参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的”。“基本上”而非“完全”。]

3.A [首先得弄清每段分别讲什么内容,其次确定答案的大致范围,最后筛选信息,概括答案。]

4.C [肥:使……富裕。]

5.B [A项若:①代词,你;②连词,表假设,如果。B项与:均为动词,给。C项之:①结构助词,的;②近指代词,这。D项以:①介词,用;②连词,表目的,来、以便。]

6.C [“汝既鲜兄弟”表明作者只有一个儿子。“兄弟三分”,指作者与其兄其弟三家均分财产。]

7.(1)做人不能居高临下,不能仗势欺人(凌驾他人)。这样就应该用谦恭来保全自身,这是第二点。

(2)你既然没有兄弟,只有一个庶出的妹妹,就应该拿同胞妹妹看待她(以同胞妹妹看待)。

参考译文

我因为正直的言论招致灾祸,自己料想唯有一死来报效朝廷,不能再和你相见,所以写几句话来告诫你。你长大成人的时候,能把这些话当做警戒自己的规劝,也就是我虽死犹生的时候了。

你生长在官府,祖父祖母像看待奇珍异宝一样看待你,家族内外的亲戚都用对待尊贵公子的方式对待你。你穿着光鲜的衣服,吃着甘美的食物,喜怒任性,娇生惯养已成习惯,不肯穿布衣旧衣,不肯吃粗茶淡饭。你长大成人如果还不能改正,一定会陷入贫穷饥饿的境地。这样就应该用节俭来珍惜眼前的幸福,这是第一点。

你从小见惯我四处为官显赫得意的样子,没见过我做童生和秀才时低眉顺眼谦恭待人的样子,以及祖父祖母在艰难中支撑家庭时的情景;更没见过我身穿囚服被捕入狱,以及在监狱中被囚禁时万分痛苦的情形。你不尝着苦胆去好好想想这一切,又哪里算得上是有人心的人呢?做人不能居高临下,不能仗势凌驾他人。这样就应该用谦恭来保全自身,这是第二点。

祖父祖母疼爱你,你却因为亲近而忘了尊重;你的母亲教育你,你却傲慢而不亲近她。现在我遭遇难以预料的灾祸,你替代我做儿子,能不恭敬地体会祖父祖母的爱护之心吗?至于你的母亲,她还能依靠什么人呢?你如果不孝顺,上天都要惩罚你了。这样就应该用孝心来侍奉长辈,这是第三点。

我做官珍惜自己的名声和节操,不曾贪婪攫取,使自家富裕。现在家中留下的财产,都是祖父祖母勤劳辛苦积累的,况且经历这次大难,已经花费了大半。我曾有誓愿:兄弟三人,财产均分成三份,自己一定不多拿一亩田一粒谷。你要像对父亲一样对待伯父,像对母亲一样对待寡居的婶婶,即使有祖父祖母的命令,也丝毫不能多占多要,以致违背我的心愿。这样就应该以公平之心来继承家业,这是第四点。

你既然没有兄弟,只有一个庶出的妹妹,就应该拿同胞妹妹看待她。倘若她嫁到中等或贫穷人家,必须给她一百亩陪嫁田地;至于庶妹的母亲,已经侍奉我多年,应当让她丰衣足食,分给她养老的田地,让她收取田租来供养生活。家里家外进进出出,要严守规矩。这关系到恩德道义,这是第五点。

你天资不愚钝,我教育不够,你读书已经很晚。你要念着我辛勤劳苦,激发志气勤奋学习,假如有考取科举的一天,就先回家奉养老人。如果科举没有希望,也要做一个读书秀才,把我留下的文稿书籍,好好整理。这关系到我们家文章学问一脉相传,这是第六点。

我深以为苦的是人生在世不能为父母养老送终。将来等到祖父祖母百年之后,一定把我葬在他们坟墓的旁边,(我)不能远离他们。

8.诗人晨起前,处于“恋枕”与“嫌多梦”的矛盾中,透露出些许烦恼和不平静;晨起后,发现村居环境充满诗情画意,喜悦之情油然而生。

9.颔联写鹤立与猿啼,一静一动;颈联“泉鸣屋”动中有静,“树吞烟”静中有动。景物描写动静结合,突出了清晨山村的清新幽静,流露出诗人归隐田园后怡然自得的心境。

10.(1)人道寄奴曾住 气吞万里如虎 (2)廊腰缦回 钩心斗角 (3)百步九折萦岩峦 以手抚膺坐长叹

11.(1)AC [A项“总领全文”错。C项“苏州文化真正的特点是刚硬”错,应是“刚柔并济”。]

(2)a.忠贞不屈(爱国忠君),不畏强权,敢于抗争。

b.点明主旨,照应题目;用反问,强调作者的观点并引发读者思考。

(3)①苏州的民居建筑、店铺招牌等色彩是黑白色。②“黑白苏州”蕴涵着苏州城独特的历史传承。③“黑白苏州”蕴涵着苏州的文化内涵,是苏州外在柔美与内在刚烈的和谐统一。

(4)能谈出苏州的城市精神,如刚柔相济、坚守文化骨骼等,能联系实际谈出自己的理解和感悟,语言通顺。具体略。

12.C [A项“风雨飘摇”用来比喻局势动荡不安,很不稳定。与语境不合。B项“讳莫如深”是指紧紧隐瞒,生怕别人知道。语境的意思是回避、避讳,而不是“隐瞒”。C项“箪食瓢饮”形容生活简朴。D项“良莠不齐”比喻好人坏人混杂在一起。本句用来形容广告,对象不当。]

13.D [D项“笑声”不能“看见”。]

14.示例:宽容是一盏明亮的路灯,能照亮徘徊在人们心里的黑暗;宽容是一朵芬芳的鲜花,能驱走沉淀在人们心中的阴霾;宽容是一首动听的歌曲,能驱赶累积在人们心头的乌云。

解析 例句都用了比喻,特别要注意前后语意相连。要做到内容合理、比喻贴切、句式相同。

15.小洪呀,我俩各占一“王”,完全是平等的对话。同学之间是不是也应该这样?拿今天的这件事来说,如果大家都多替别人想点,说不定什么事都没有了。

16.画面内容:这幅漫画题为“人墙”。太阳之下,胸前分别写有“各”“科”“家”“教”的四个人排成人墙,堵在右面。画面左边,草坪上正要踢球的一个小孩惊讶地停在这里。

寓意:家教侵占了孩子的课余活动时间(或:孩子冲破不了“家教”这道人墙)。

17.略。

(时间:150分钟 满分:150分)

第Ⅰ卷(阅读题,共70分)

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

朱元璋删《孟子》

①在中国历史上,有两位圣人。一位是至圣先师孔子,一位是亚圣孟子。历代的皇帝都需要借助于孔孟之道,来统治老百姓,所以对这两位圣人恭敬得不得了。供在文庙里,四时八节派代表奉祀。不定期地还要御驾出动到山东曲阜祭孔,那场面隆重浩大,庄严肃穆,九五之尊的天子陛下,都要朝他们两位磕头,以示崇经尊儒。因此,孔子有“百代素王”之称。去过曲阜的游客,都知道孔庙、孔府的规格,基本上参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的。

②但是,明朝的开国之君朱元璋,农民出身,造反起家,当过和尚,做过盗贼,对文明、文化、文人,有一种抵触情绪,因而,他比较另类,不怎么买圣人的账,尤其反感孟子。洪武二年,他下令把孟子的牌位,从文庙里撤出来,取消孟夫子的配享资格。满朝文武都慌了手脚,大家都是孔孟之徒,不执行命令不行,执行命令又感到极其荒唐。幸亏,钦天监的星象专家出来说话了。他说,荧行于惑,是天要发怒的先兆,陛下是不是有些什么政策举措,让上天感到不安了呀?

③朱元璋愣住了,迟疑了。第一,他终究是个农民,而且是小农经济社会下靠天吃饭的赤贫农民,因为靠天吃饭,从基因中就有这种对天的敬畏之心,别人是不敢对他发脾气的,但老天爷要发脾气,他还是不能不在乎的。第二,他虽然贵为天子,作威作福,谁也奈何他不得,可是,他再伟大,再英明,他的命是掌握在老天手里的,阎王要你五更死,决不留你到天明。所以,这位本质上的农民,让步了,撤销圣旨,总算让孟夫子在祭祀时,可以有一盘冷羊头享用。

④这位农民皇帝撤孟配享的闹剧,在清人全祖望的《鲒琦亭集》中,有所记载。

⑤在中国历史上,帝王下令当场拷打臣属,叫做“廷杖”,打死,打伤,打得终身残废者,以朱明王朝最厉害;屡兴大案,株连人数之多,地域之广,造成“村墟断炊烟,陇上无行人”的疯狂,也以朱明王朝最凶残;刑罚之残暴严酷,灭绝人性,例如“剥皮揎草”,例如“腰斩”,也以朱明王朝最为骇人听闻;而宦官之多,特务之众,如东厂西厂,残害百姓,为祸之深,也以朱明王朝创最高纪录。

⑥因此,有人说,朱元璋坐江山后杀掉的人,比他打江山时杀掉的人还要多,史书上通常缺乏精确统计,此说姑且存疑,但这位历史上数得着的暴君,连自己的儿女亲家,从他最初起义时就是亲密战友的李善长,都格杀不论,做他的臣民可想而知是如何的命悬一丝了。那时,大臣早朝,临行前,全家人都出来与之挥泪送别,因为不知道晚间下了朝,他回得了家,还是回不了家。

⑦战国时的孟轲,怎么会把明朝的朱元璋得罪了,在当时没有人敢试探一个究竟的。哪敢啊,弄不好是要掉脑袋的。到了洪武二十二年,距离撤享的二十年以后,满朝上下,早把此事忘得干干净净;没料到,小人之记仇,真到了“此恨绵绵无绝期”的地步,他对亚圣的憎恨情结,不知怎么搞的,又一次地神经质起来。这回好,朱元璋下令,索性取缔《孟子》这本书,人们终于明白,孟夫子是因为什么招他的恨了。

⑧在封建社会,科举年代,《大学》《中庸》《论语》《孟子》,是学塾的基础教科书,称之《四书》。现在成了《三书》,到了四年级,无书可念,也不是办法。这位皇帝发话,另出一本《孟子节文》,全国发行。在这本新版《孟子》里,把他不喜欢,不爱听,反感的,有抵触的词句,统统删节掉了。他对主持这项出版重任的编纂者,恶狠狠地咆哮:“如果这老小子活到今天,落在我的手里,不要了他的命才怪!”

⑨看看朱元璋删掉《孟子》里的章句,如“民为贵,社稷次之,君为轻”;如“君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇”;如“残贼之人谓之一夫,闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”。从这些话,就可了解他为什么要跟孟夫子结下深仇大恨的原因了。因为孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。这还了得?居然胜过他,这可大大触怒了本是一个流氓无赖坐了江山的他,加之他的文化劣势对知识分子所形成的先天嫉恨,自然要把孟子的牌位撤出文庙了。其实,历代帝王中,不乏“略输文采”,“稍逊风骚”者,或一介武夫,唯知行伍,或出身草莽,胸无点墨,或贩夫走卒,目不识丁,或边野牧竖,蒙昧未化,这些在精神领域中处于相对弱势地位者,一朝得意,难免会有一种仇恨知识的反常心态,嫉恶知识分子的逆反情绪。但终究是要在文化上不得不补课的,在文明上不得不追赶的,否则他的统治也维持不下去。汉高祖刘邦当皇帝后,还得意洋洋地拿起儒生的帽子作尿壶,可后来,还不是强迫和他一块打天下的伙计,在那儿学习礼仪了嘛?这位亭长衣锦还乡回到下邳时,不也咧开大嘴,吼出“大风起兮云飞扬”的烂诗,作前卫诗人状嘛?只有朱元璋,坚定地坚持着这种残酷嫉恨的小农心理,一直跟孟夫子过不去。

⑩这本《孟子节文》,甚至到他的儿孙接班当皇帝后,也不怎么强力提倡了。后来,也就渐渐湮没无闻了,后来,大家甚至都忘了曾经发生过的这场闹剧。现在,据说在国家图书馆里,还收藏有这本书,那自然是珍本孤本,一般读者是不会借到以饱“眼福”的了。也许这就是历史的辩证法,任何倒行逆施,挡不住滚滚向前的时代潮流。最终只是成为笑柄,留给后人作谈资而已。

1.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.九五之尊的天子陛下,都要朝孔孟两位磕头,以示崇经尊儒。

B.洪武二十二年,朱元璋下令,取缔《孟子》这本书。

C.历代的皇帝均借助孔孟之道统治老百姓,尤以元明清为重。

D.科举年代,《大学》《中庸》《论语》《孟子》,是学塾的基础教科书,称之《四书》。

2.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。

B.孔庙、孔府的规格,完全参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的。

C.在新版《孟子》里,朱元璋把他不喜欢,不爱听,反感的,有抵触的词句,统统删掉了。

D.朱元璋撤孟配享一事,在清人全祖望的《鲒琦亭集》中,有所记载。

3.下列不属于朱元璋删《孟子》的原因的一项是( )

A.因为孟子的思想具有煽动性,对自己的统治不利。

B.因为孟子的民本思想,不太把皇帝当回事,而把老百姓高看一些。如“民为贵,社稷次之,君为轻”“君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇”等等。

C.朱元璋是农民出身,造反起家,当过和尚,做过盗贼,对文明、文化、文人,有一种抵触情绪。

D.朱元璋由于自身的文化劣势对知识分子形成一种先天嫉恨,自然要把孟子的牌位撤出文庙了。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

李应升诫子书

吾直言贾祸,自分一死,以报朝廷,不复与汝相见,故书数言以告汝。汝长成之日,佩为韦弦①,即吾不死之年也。

汝生长官舍,祖父母拱璧视汝,内外亲戚,以贵公子待汝。衣鲜食甘,嗔喜任意,娇养既惯,不肯服布旧之衣,不肯食粗粝之食。若长而弗改,必至穷饿。此宜俭以惜福,一也。

汝少所习见游宦赫奕,未见吾童生秀才时,低眉下人,及祖父母艰难支持之日也;又未见吾囚服被逮,及狱中幽囚痛楚之状也。汝不尝胆以思,岂复有人心者哉!人不可上,势不可凌。此宜谦以全身,二也。

祖父母爱汝,汝狎而忘敬,汝母训汝,汝傲而弗亲,今吾不测,汝代吾为子,可不仰体祖父母之心乎?至于汝母,更倚何人?汝若不孝,神明殛之矣。此宜孝以事亲,三也。

吾居官爱名节,未尝贪取肥家。今家中所存基业,皆祖父母勤苦积累,且此番销费大半。吾向有誓愿,兄弟三分,必不多取一亩一粒。汝视伯如父,视寡婶如母,即有祖父母之命,毫不可多取,以负我志。此宜公以承家,四也。

汝既鲜兄弟,止一庶妹,当待以同胞。倘嫁中等贫家,须与妆田百亩;至庶妹之母,奉事吾有年,当足其衣食,拨与赡田,收租以给之。内外出入,谨其防闲②。此恩义所关,五也。

汝资性不钝,吾失于教训,读书已迟。汝念吾辛苦,励志勤学,倘有上进之日,即先归养。若上进无望,须做一读书秀才,将吾所存诸稿简籍,好好诠次。此文章一脉,六也。

吾苦生不得尽养。他日伺祖父母千百岁后,葬我于墓侧,不得远离。

注 ①韦弦:韦,熟牛皮;弦,弓弦。成语有“韦弦之佩”,意为用来警戒自己的有益的规劝。语出《韩非子·观行》:“西门豹之性急,故佩韦以缓己;董安于之性缓,故佩弦以自急。”②防闲:防,防水的堤坝;闲,防兽的圈栏。泛指防备和禁阻。

4.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.吾直言贾祸 贾:招致

B.神明殛之矣殛:惩罚

C.未尝贪取肥家肥:富裕的

D.好好诠次诠次:整理

5.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)( )

A.①若长而弗改,必至穷饿

②若亡郑而有益于君,敢以烦执事

B.①倘嫁中等贫家,须与妆田百亩

②玉斗一双,欲与亚父

C.①及狱中幽囚痛楚之状也

②均之二策,宁许以负秦曲

D.①内外亲戚,以贵公子待汝

②还军霸上,以待大王来

6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.作者身陷囹圄,不向阉党屈服,决心以死报效朝廷,因此写下这封信,作为临终遗言,教育尚未成年的儿子。

B.作者指出儿子身上存在的过于任性、不敬长辈、不能吃苦等毛病,要求儿子认清危害,改正缺点,学会做人。

C.作者告诫儿子,要他和庶出的妹妹和睦友爱,如果妹妹嫁到中等人家或贫穷人家,一定要以一百亩田地作为陪嫁,兄弟三人要平分财产,谁也不要想多占一点。

D.作者把自己的两点遗愿托付给儿子:一是希望儿子整理自己留下的文稿,二是希望将来把自己葬在父母墓旁。

7.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)人不可上,势不可凌。此宜谦以全身,二也。(5分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)汝既鲜兄弟,止一庶妹,当待以同胞。(5分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首诗,完成8~9题。

晨 起

(元)张养浩[注]

恋枕嫌多梦,开帘曙色迷。鹤寒依户立,猿馁近厨啼。

蹴石泉鸣屋,吞烟树隐堤。村居真可喜,触处是诗题。

注 元至治元年(1321),张养浩因上《灯山疏》批评皇帝奢侈而触怒了元英宗,为避祸辞去参议中书省事职务,归隐故乡。

8.请简要分析诗人晨起前后不同的心情。(5分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.请简要赏析颔联和颈联景物描写的手法。(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)斜阳草树,寻常巷陌,____________________。想当年、金戈铁马,____________________。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(2)________________,檐牙高啄;各抱地势,________________。(杜牧《阿房宫赋》)

(3)青泥何盘盘,____________________。扪参历井仰胁息,____________________。(李白《蜀道难》)

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

黑白苏州

①许多年以来,古老与风雅便是我梦幻中的苏州。走进这座古城,仅仅是走马观花式地阅读,就发现苏州果然很老,枫桥、寒山寺、胥门……它们附丽的故事一个比一个古老;苏州果然很雅,小桥、流水、园林……其中散淡的韵致一处比一处风流。岁月深处,苏州是一片家园厚土;折身之间,苏州是一抹秀色青青。

②然而,最触动我心灵的,却并不是这些早已为人稔熟的文化元素,而是这座古城蔚为大观的黑白文化——成片成片黑瓦白墙的民居,一匾一匾黑底白字的招牌。那几天,我往返于与之相邻的几座城市,惊奇地发现,一出苏州境域,就没有了这种黑白鲜明的城市色彩。显然,“黑白”只属于苏州。

③黑白苏州!这就是我行走中体味到的苏州本色。不管岁月如何流转,世事如何变迁,苏州,撷取着城市历史与人文精粹,借助建筑和招牌,以“黑白”之文化创意,构筑出了风姿绰约的形象外观,令苏州的灵魂在黑白分明的时空中轻舞飞扬。纵然历经两千多年时光流水的冲刷,这种黑白风格的城市色彩也丝毫没有淡化,抑或变形。

④其实,苏州给人的最初印象本是柔美的——吴侬软语、垂堤杨柳、丝绸苏绣、茶肆评弹……这个历史文化名城,2500年来承载了太多的春花秋月,孕育了太多的文采风流。一代代美丽的苏州女儿家长成嫁人,小桥、流水旁的人家里,吴侬软语呢喃至今。一代代倜傥风雅的苏州才子吟风写月,一展情怀——陆机、张旭、范仲淹、唐伯虎、金圣叹……哪一个不是用字或画或文在浇灌、养育苏州的柔美。在每一个游人的眼里,苏州就是那柔柔的《茉莉花》民歌,就是那悠悠的寒山寺钟声……

⑤然而,苏州骨子里却是刚烈的。这种刚烈最鲜明地体现在苏州人身上。最好的事例是苏州开城祖伍子胥,他曾交待,自己死后要悬头城门,要眼睁睁看着复仇的越国军队踏入吴国。相传,在越国军队走近城门时,伍子胥那双未合上的双眼竟然喷出血光,令越军不得不绕行别的城门入城。后人赞曰:可怜国破忠臣死,日日东流生白波。金圣叹,也是一位刚烈志士。史载他奇才横溢,生性不羁。大明亡灭,普天之下,唯有金圣叹敢于发出呐喊,敢于放声痛哭,终以“大不敬畏”而被杀,是为著名的苏州“哭庙案”。明代,苏州织工大暴动更是威震朝野,“柔婉的苏州人这次是提着脑袋、踏着血泊冲击”京城的腐败统治,这次暴动的声响长久回荡在历史的天空。无疑,这些人物和事件,为苏州竖立起一座座历史丰碑,苏州大地耸立起一个个大写的“人”。

⑥在许多人心中,苏州的黑白仅仅是旧照片上的视觉色彩,仅仅是城市古老的简单诠释,他们全然不理会这座古城积淀深厚的文化内蕴,更不用心体验它于黑色色彩中坚守的文化骨骼有多沉重。然而,你往枫桥去,你会发现枫桥乃至苏州的所有拱桥,无不是用棱角分明的石块在构筑圆拱;你往拙政园去,你会发现拙政园乃至苏州所有园林中的点睛之物——太湖石,无不是形丑而质硬;你往绣房去,你会发现每一块锦绣图案,无不是钢针彩线在穿梭;你往剑池去,你会发现刚性的剑与柔情的水竟协和如斯——一池清水深藏宝剑三千……

⑦柔美与刚烈,就这样有机地融合在一起,它们不也正是对苏州黑白色彩的精神内涵的另一种呈现吗?

⑧黑白,难道不是苏州真正的魂灵吗?

(1)下列对文章的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.文章第①段写作者走进梦幻中的苏州古城,观赏它的自然与人文景观,感受它的古老与风雅,起到了总领全文的作用。

B.作者认为,苏州拥有蔚为大观的黑白文化,黑瓦白墙的民居,黑底白字的招牌,优美的苏州园林都是黑白文化的元素。

C.文章第⑥段写苏州拱桥的石块、苏州园林里的太湖石,写绣房和剑池,目的是说明苏州文化真正的特点是刚硬。

D.文中写了苏州与周边几座城市的不同,写了苏州的表象与内在精神,鲜明地突出了经久不变的“苏州本色”。

E.作者借助对苏州建筑景观、历史事件、民俗风情的叙述描写,揭示了这座古城的文化内涵,寄寓了深沉的理性思考。

(2)通读全文,回答下面的问题。(6分)

a.作者说“苏州大地耸立起一个个大写的‘人’”,请根据第⑤段的内容,概括这“大写的人”具有怎样的刚烈品格。(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b.文章以“黑白,难道不是苏州真正的魂灵吗?”这句话作结,好在哪里?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)从全文看,题目“黑白苏州”有哪些含义?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(4)读了本文,你体会到了苏州怎样的城市精神?请联系实际谈谈你对“城市精神”的理解和感悟。(不少于200字)(8分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

四、语言文字运用(20分)

12.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3分)( )

A.有学者称:任何主讲人都挽救不了《百家讲坛》的命运,这个影响巨大的节目在进入风雨飘摇的同时,也进入了“死亡倒计时”。

B.生与死是人生再自然不过的事情,但在我们的文化中,死亡却是讳莫如深的话题,人们不愿说死,更不愿讨论有关死亡的问题。

C.社会进步了,生活水平提高了,我们不用再过箪食瓢饮的日子,但那种一掷千金的“豪爽”也是我们应该唾弃的。

D.如今大街小巷各种小广告泛滥成灾,简直到了无孔不入的地步。这些广告大多良莠不齐,既误导了消费者,又污染了环境。

13.下列各句中,有语病的一项是(3分)( )

A.据《人民日报》报道,目前我国居民43%的储蓄用于子女的教育,这个比例已超过了用于养老或购房的储蓄比例。

B.高等学校扩招后,中学对整个录取比例不那么看重了,开始拼命追求考上名牌大学和重点大学的比例。现在更得寸进尺,只比考上北大和清华的人数了。

C.越来越多的由网络引发的青少年犯罪的现象,不能不引起我们的深思:在当今网络时代,父母传统的教育方式面临着怎样的挑战?

D.我又看到了那阔别多年的乡亲,那我从小就住惯了的青青瓦房,那崎岖的石板街道,那道边熟悉的黄葛树,那山城人所特有的幽默爽朗的笑声。

14.仿照下面的示例,自选话题,另写三句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。(6分)

谅解是一股和煦的春风,能消融凝结在人们心中的坚冰;

谅解是一场绵绵的细雨,能洗涤飘落在人们心头的尘埃;

谅解是一束温暖的阳光,能驱散积聚在人们心上的阴云。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

15.一天,号称“调皮王”的小洪又违纪了。班主任王老师把他叫到办公室批评道:“你呀!让我怎么说你呢,光想到自己,目中无人、目无法……”一语未了,小洪甩手而去——两人谈崩了。

如果你是王老师,你会怎样跟小洪谈话,使他认识到“光想到自己,目中无人、目无法纪”的缺点?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

16.下面是一幅漫画,请用简要的语句介绍画面的内容(不超过80字),并写出漫画的寓意(不超过20字)。(5分)

INCLUDEPICTURE

"C:\\Documents

and

Settings\\Administrator\\Application

Data\\Microsoft\\Word\\莫成程\\幻灯片\\2014\\同步\\语文\\语文版必修4\\《课时作业与单元检测》Word版文档\\1.tif"

\

MERGEFORMAT

画面内容:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

寓意:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

五、写作(60分)

17.阅读下面一段文字,按要求作文。

古人有云:“不为无益之事。”当人们在工具上刻下第一道花纹时,无实际作用的花纹恰恰是文明的象征;非专业棋手下棋,不是为了生计,而是表明生活有闲暇,这种闲暇不也正是“无益”?

请以“有益与无益”为标题,写一篇文章。要求:(1)写议论文或记叙文;(2)立意自定;(3)不少于800字;(4)不得抄袭,不得套作。

【答案解析】

1.C [文中第①段确实说“历代的皇帝都需要借助于孔孟之道,来统治老百姓,所以对这两位圣人恭敬得不得了”。但是并没有说尤以元明清为重,再说文中重点阐述了朱元璋排斥孟子一事,这也是与该项说法相矛盾的。]

2.B [文中第①段说“孔庙、孔府的规格,基本上参照北京紫禁城的规模,是相当富丽堂皇,显赫威风的”。“基本上”而非“完全”。]

3.A [首先得弄清每段分别讲什么内容,其次确定答案的大致范围,最后筛选信息,概括答案。]

4.C [肥:使……富裕。]

5.B [A项若:①代词,你;②连词,表假设,如果。B项与:均为动词,给。C项之:①结构助词,的;②近指代词,这。D项以:①介词,用;②连词,表目的,来、以便。]

6.C [“汝既鲜兄弟”表明作者只有一个儿子。“兄弟三分”,指作者与其兄其弟三家均分财产。]

7.(1)做人不能居高临下,不能仗势欺人(凌驾他人)。这样就应该用谦恭来保全自身,这是第二点。

(2)你既然没有兄弟,只有一个庶出的妹妹,就应该拿同胞妹妹看待她(以同胞妹妹看待)。

参考译文

我因为正直的言论招致灾祸,自己料想唯有一死来报效朝廷,不能再和你相见,所以写几句话来告诫你。你长大成人的时候,能把这些话当做警戒自己的规劝,也就是我虽死犹生的时候了。

你生长在官府,祖父祖母像看待奇珍异宝一样看待你,家族内外的亲戚都用对待尊贵公子的方式对待你。你穿着光鲜的衣服,吃着甘美的食物,喜怒任性,娇生惯养已成习惯,不肯穿布衣旧衣,不肯吃粗茶淡饭。你长大成人如果还不能改正,一定会陷入贫穷饥饿的境地。这样就应该用节俭来珍惜眼前的幸福,这是第一点。

你从小见惯我四处为官显赫得意的样子,没见过我做童生和秀才时低眉顺眼谦恭待人的样子,以及祖父祖母在艰难中支撑家庭时的情景;更没见过我身穿囚服被捕入狱,以及在监狱中被囚禁时万分痛苦的情形。你不尝着苦胆去好好想想这一切,又哪里算得上是有人心的人呢?做人不能居高临下,不能仗势凌驾他人。这样就应该用谦恭来保全自身,这是第二点。

祖父祖母疼爱你,你却因为亲近而忘了尊重;你的母亲教育你,你却傲慢而不亲近她。现在我遭遇难以预料的灾祸,你替代我做儿子,能不恭敬地体会祖父祖母的爱护之心吗?至于你的母亲,她还能依靠什么人呢?你如果不孝顺,上天都要惩罚你了。这样就应该用孝心来侍奉长辈,这是第三点。

我做官珍惜自己的名声和节操,不曾贪婪攫取,使自家富裕。现在家中留下的财产,都是祖父祖母勤劳辛苦积累的,况且经历这次大难,已经花费了大半。我曾有誓愿:兄弟三人,财产均分成三份,自己一定不多拿一亩田一粒谷。你要像对父亲一样对待伯父,像对母亲一样对待寡居的婶婶,即使有祖父祖母的命令,也丝毫不能多占多要,以致违背我的心愿。这样就应该以公平之心来继承家业,这是第四点。

你既然没有兄弟,只有一个庶出的妹妹,就应该拿同胞妹妹看待她。倘若她嫁到中等或贫穷人家,必须给她一百亩陪嫁田地;至于庶妹的母亲,已经侍奉我多年,应当让她丰衣足食,分给她养老的田地,让她收取田租来供养生活。家里家外进进出出,要严守规矩。这关系到恩德道义,这是第五点。

你天资不愚钝,我教育不够,你读书已经很晚。你要念着我辛勤劳苦,激发志气勤奋学习,假如有考取科举的一天,就先回家奉养老人。如果科举没有希望,也要做一个读书秀才,把我留下的文稿书籍,好好整理。这关系到我们家文章学问一脉相传,这是第六点。

我深以为苦的是人生在世不能为父母养老送终。将来等到祖父祖母百年之后,一定把我葬在他们坟墓的旁边,(我)不能远离他们。

8.诗人晨起前,处于“恋枕”与“嫌多梦”的矛盾中,透露出些许烦恼和不平静;晨起后,发现村居环境充满诗情画意,喜悦之情油然而生。

9.颔联写鹤立与猿啼,一静一动;颈联“泉鸣屋”动中有静,“树吞烟”静中有动。景物描写动静结合,突出了清晨山村的清新幽静,流露出诗人归隐田园后怡然自得的心境。

10.(1)人道寄奴曾住 气吞万里如虎 (2)廊腰缦回 钩心斗角 (3)百步九折萦岩峦 以手抚膺坐长叹

11.(1)AC [A项“总领全文”错。C项“苏州文化真正的特点是刚硬”错,应是“刚柔并济”。]

(2)a.忠贞不屈(爱国忠君),不畏强权,敢于抗争。

b.点明主旨,照应题目;用反问,强调作者的观点并引发读者思考。

(3)①苏州的民居建筑、店铺招牌等色彩是黑白色。②“黑白苏州”蕴涵着苏州城独特的历史传承。③“黑白苏州”蕴涵着苏州的文化内涵,是苏州外在柔美与内在刚烈的和谐统一。

(4)能谈出苏州的城市精神,如刚柔相济、坚守文化骨骼等,能联系实际谈出自己的理解和感悟,语言通顺。具体略。

12.C [A项“风雨飘摇”用来比喻局势动荡不安,很不稳定。与语境不合。B项“讳莫如深”是指紧紧隐瞒,生怕别人知道。语境的意思是回避、避讳,而不是“隐瞒”。C项“箪食瓢饮”形容生活简朴。D项“良莠不齐”比喻好人坏人混杂在一起。本句用来形容广告,对象不当。]

13.D [D项“笑声”不能“看见”。]

14.示例:宽容是一盏明亮的路灯,能照亮徘徊在人们心里的黑暗;宽容是一朵芬芳的鲜花,能驱走沉淀在人们心中的阴霾;宽容是一首动听的歌曲,能驱赶累积在人们心头的乌云。

解析 例句都用了比喻,特别要注意前后语意相连。要做到内容合理、比喻贴切、句式相同。

15.小洪呀,我俩各占一“王”,完全是平等的对话。同学之间是不是也应该这样?拿今天的这件事来说,如果大家都多替别人想点,说不定什么事都没有了。

16.画面内容:这幅漫画题为“人墙”。太阳之下,胸前分别写有“各”“科”“家”“教”的四个人排成人墙,堵在右面。画面左边,草坪上正要踢球的一个小孩惊讶地停在这里。

寓意:家教侵占了孩子的课余活动时间(或:孩子冲破不了“家教”这道人墙)。

17.略。