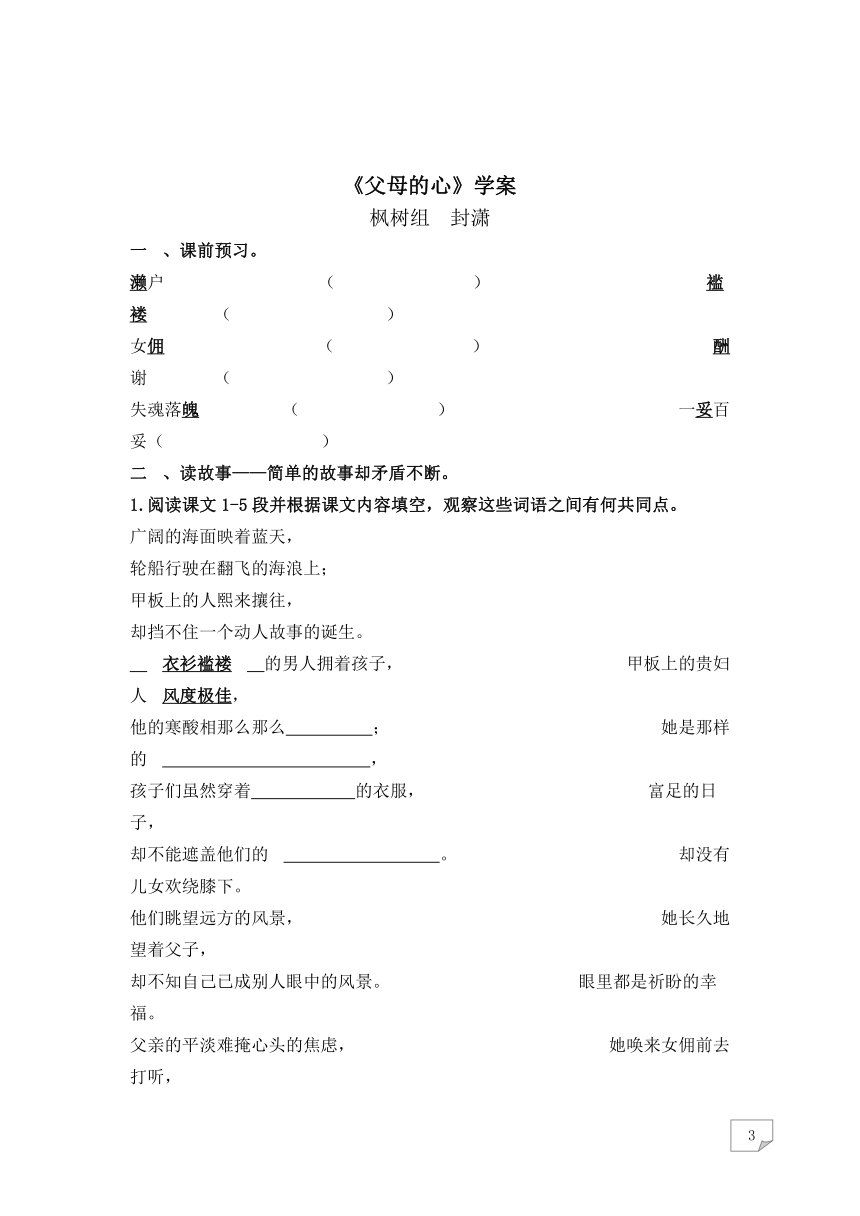

苏教版八年级上册第3单元第15课《父母的心》教案

文档属性

| 名称 | 苏教版八年级上册第3单元第15课《父母的心》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-04 08:14:40 | ||

图片预览

文档简介

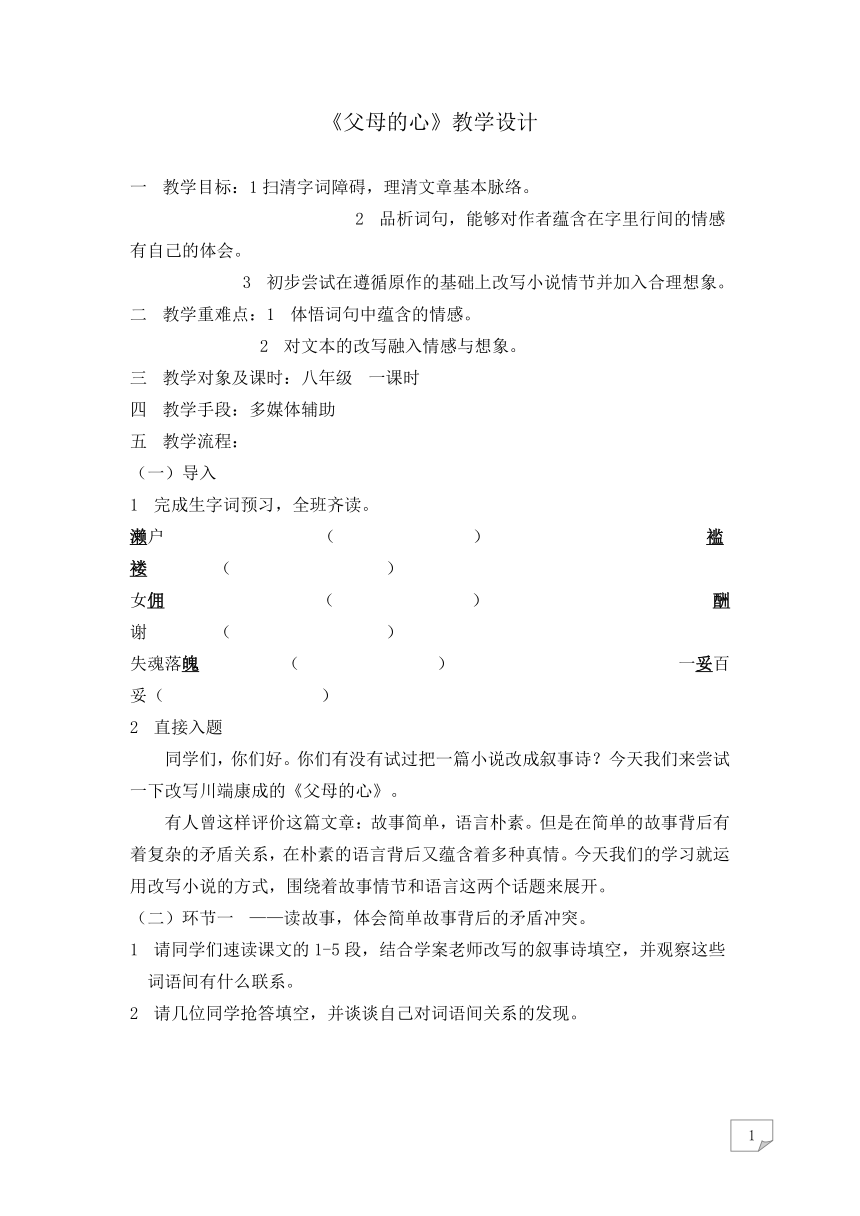

《父母的心》教学设计

一 教学目标:1扫清字词障碍,理清文章基本脉络。

2 品析词句,能够对作者蕴含在字里行间的情感有自己的体会。

3 初步尝试在遵循原作的基础上改写小说情节并加入合理想象。

二 教学重难点:1 体悟词句中蕴含的情感。

2 对文本的改写融入情感与想象。

三 教学对象及课时:八年级 一课时

四 教学手段:多媒体辅助

五 教学流程:

(一)导入

1 完成生字词预习,全班齐读。

濑户 ( )

褴褛 ( )

女佣 ( ) 酬谢 ( )

失魂落魄 ( ) 一妥百妥( )

2 直接入题

同学们,你们好。你们有没有试过把一篇小说改成叙事诗?今天我们来尝试一下改写川端康成的《父母的心》。

有人曾这样评价这篇文章:故事简单,语言朴素。但是在简单的故事背后有着复杂的矛盾关系,在朴素的语言背后又蕴含着多种真情。今天我们的学习就运用改写小说的方式,围绕着故事情节和语言这两个话题来展开。

(二)环节一 ——读故事,体会简单故事背后的矛盾冲突。

1 请同学们速读课文的1-5段,结合学案老师改写的叙事诗填空,并观察这些词语间有什么联系。

2 请几位同学抢答填空,并谈谈自己对词语间关系的发现。

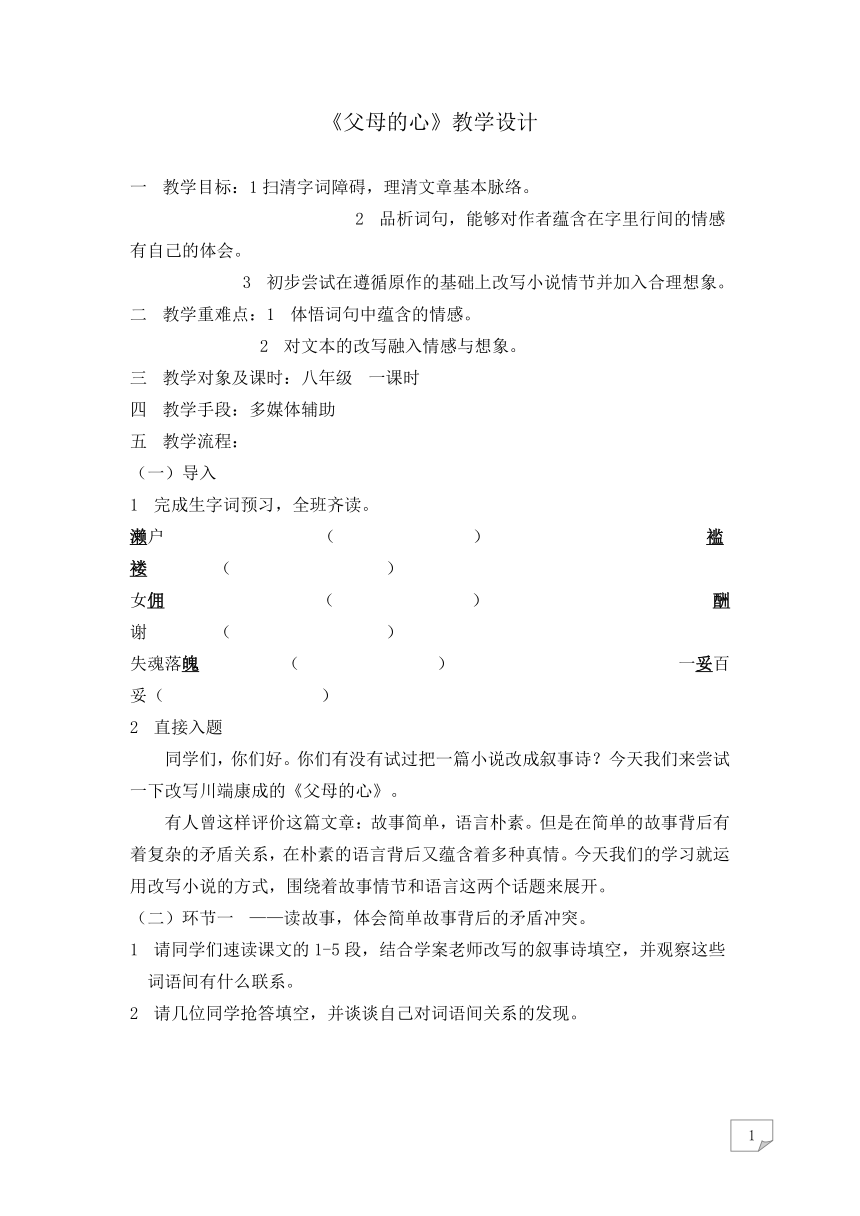

总结:作者采用对比为我们创设了人物之间的矛盾。两家人,一富一穷,一个孩子成群,一个膝下无子,一个到处讨生计,一个衣食无忧。正是鲜明的对照让我们的主人公在矛盾冲突中登台,从而推动故事情节发展。

3同学们,如果我们要将小说改写成叙事诗,一定要遵循文章原有的矛盾冲突。齐读改写内容。

4请同学们速读课文的6-15段,找找作者在这里设置了哪些波澜?

5 请两位同学起来说说。

总结:故事的主要情节就围绕在送与要的矛盾之间。作者在很简短的篇幅中就制造了三次矛盾,在叙事手法上我们叫它“一波三折”。

(三)环节二 ——品味文本,体会字里行间蕴含的多层情感。

1 请同学朗读6-15段(开火车),并将自己喜爱的词和句子画下来。

2 点评同学的朗读。

3 请同学起来说自己比较感兴趣的词语。

总结:同学们找的词往往都是刻画人物神态的。作者虽然着墨不多,但却运用神态的变化将人物送子要子时的痛苦表达地淋漓尽致。我们在改写的时候一定不能忘记用上这些词。

4 请同学起来说自己觉得包含情感的句子,先读,再说,再读,力争读出情感。

总结:这些朴素的语言没有任何华丽辞藻的雕琢,但却是父母的肺腑之言,感人至深,催人泪下,亲子之爱是天下最纯真的感情。

5 请齐读15段。

6提醒同学注意两个隐藏信息。

作者采用留白的方式,在文章的很多地方都给读者留有想象空间,去推理故

事中的情境和人物的感受,去体验这对父母痛的深度。我们在改写的时候,要注意补充合理的想象。

7 请大家齐读老师的改写内容,并尝试运用母亲的口吻改写要回小女儿的环节。

8 同学展示作品。

9 教师展示。

(四)总结全文,这究竟是怎样的一颗父母之心。全班齐读。

(五)布置作业

从贵妇人的角度改写结尾,加入自己的合理想象和情感体验。

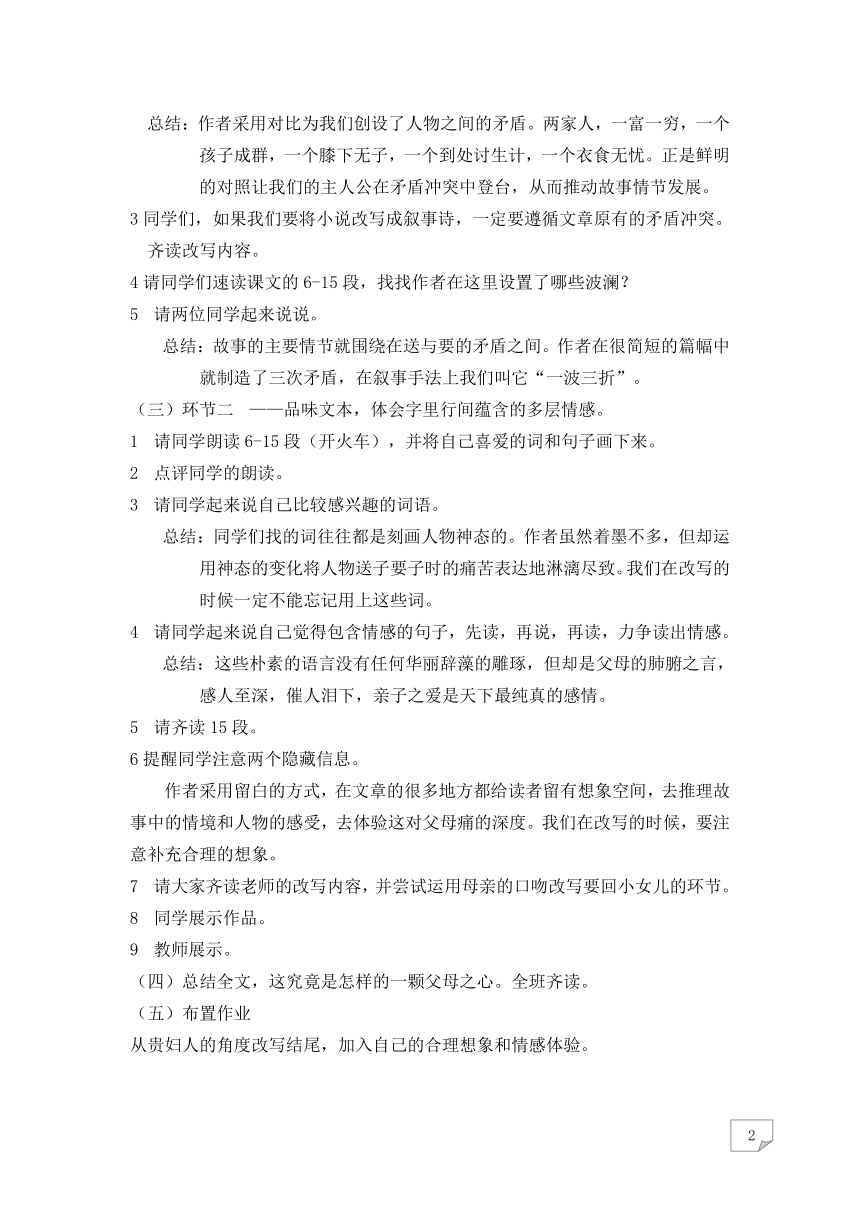

《父母的心》学案

枫树组 封潇

一 、课前预习。

濑户 ( )

褴褛 ( )

女佣 ( ) 酬谢 ( )

失魂落魄 ( ) 一妥百妥( )

二 、读故事——简单的故事却矛盾不断。

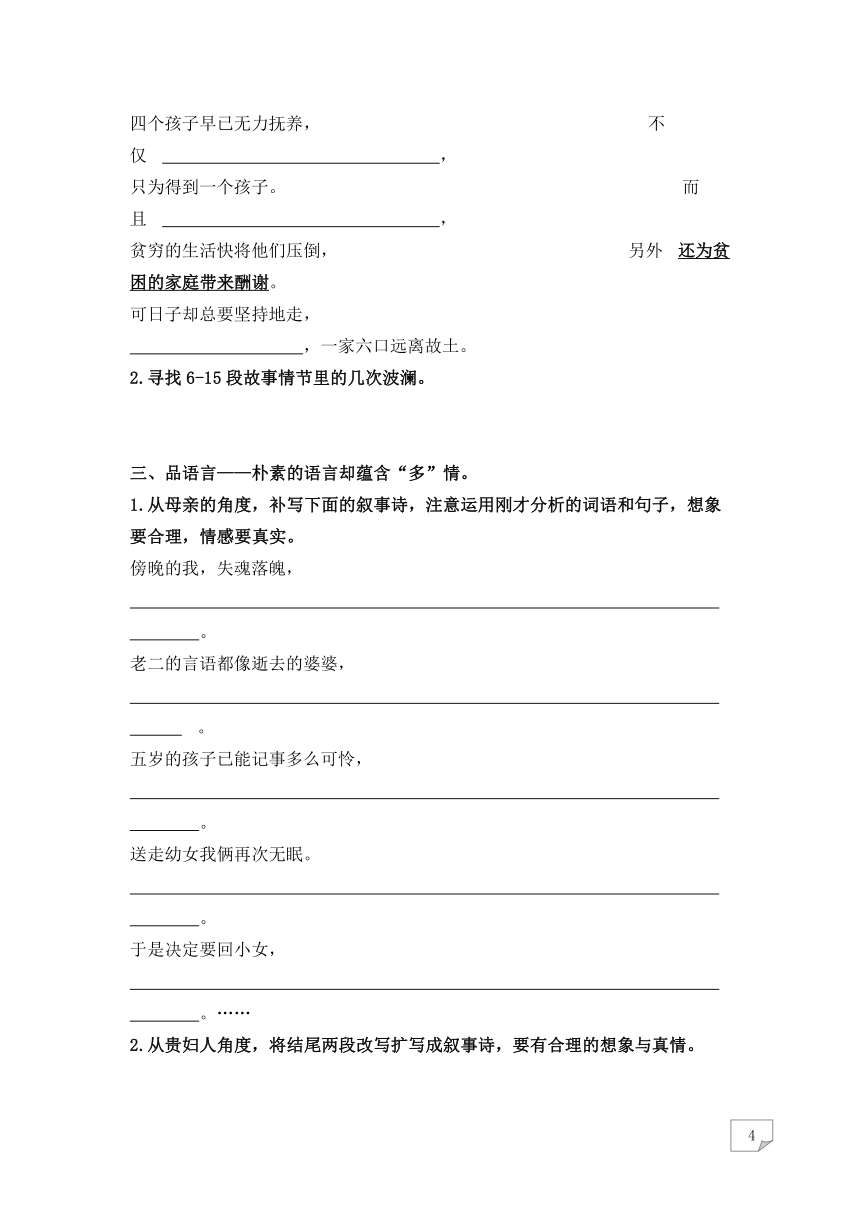

1.阅读课文1-5段并根据课文内容填空,观察这些词语之间有何共同点。

广阔的海面映着蓝天,

轮船行驶在翻飞的海浪上;

甲板上的人熙来攘往,

却挡不住一个动人故事的诞生。

衣衫褴褛 的男人拥着孩子, 甲板上的贵妇人 风度极佳,

他的寒酸相那么那么 ; 她是那样的 ,

孩子们虽然穿着 的衣服, 富足的日子,

却不能遮盖他们的 。 却没有儿女欢绕膝下。

他们眺望远方的风景, 她长久地望着父子,

却不知自己已成别人眼中的风景。 眼里都是祈盼的幸福。

父亲的平淡难掩心头的焦虑, 她唤来女佣前去打听,

四个孩子早已无力抚养, 不仅 ,

只为得到一个孩子。 而且 ,

贫穷的生活快将他们压倒, 另外 还为贫困的家庭带来酬谢。

可日子却总要坚持地走,

,一家六口远离故土。

2.寻找6-15段故事情节里的几次波澜。

三、品语言——朴素的语言却蕴含“多”情。

1.从母亲的角度,补写下面的叙事诗,注意运用刚才分析的词语和句子,想象要合理,情感要真实。

傍晚的我,失魂落魄,

。

老二的言语都像逝去的婆婆,

。

五岁的孩子已能记事多么可怜,

。

送走幼女我俩再次无眠。

。

于是决定要回小女,

。……

2.从贵妇人角度,将结尾两段改写扩写成叙事诗,要有合理的想象与真情。

尊重传统,努力创新,做纯粹的语文人

——《父母的心》教学反思

昆明市十二中

封潇

非常荣幸自己能够参加此次教学大赛,我的兴奋不在于成绩,而是十分享受准备的过程。我珍视教师这份职业带给我的每一点荣誉感,珍视语文这门课程带给我的每一点成就感,更珍视每一次备课、磨课、上课、思课带给我的成长与满足。这些,都基于一点——想要做一个继承与发展并存、传统与创新同在的纯粹的语文人。

一、关于教学构想

抽到这个课题的时候,当身边其他抽题老师放松心态的时候,我反而觉得难了:这篇课文曾被多位名师当示范课在全国各大城市反复演讲,各种版本的课赛优秀教案网上都能搜到,大家对文本的解读似乎已经到了极致;而我自己包括其他抽题老师都曾把这篇文章当做公开课讲过,完全可以套用以前的教学设计。可我不想轻易向经验低头,我要认真思考的是:如何在继承传统的基础上有所创新,在尊重文本的基础上对其进行有价值有意义的重组,从而突破自我的教学。

1.放下所有教材解析,素读文本,细读文本,研读文本。

“素读”原是指不追求理解所读内容的含义,只是纯粹地读。这本是中国古代私塾中学习四书五经的一种诵读方法,近年来被放进了我们的语文阅读教学中。对文本的素读与细读,就是要让我们放下一切浮华装饰,回归阅读的质朴状态。与其说它是一种创新的教学思维,不如说是对文本和创作者本身的尊重,是对纯粹的语文教学的返璞,对现在盲目式阅读、快餐式阅读、功利性阅读教学的一种批判和反思。

说实在话,我们每次让孩子们认真阅读课文,可我们自己是否先做到了认真阅读文本?我很惭愧,虽然自己喜欢读书,但有时面对教材也总是哈欠连天,在还没有吃透文本的时候就拿起教材解析看起来,虽有自己的一部分思考,但更多的部分是照搬照抄。连自己都是这样,学生可想而知。

为了避免这种现象的发生,拿到课题后,我专门领取了一本全新的语文书,不要教参,没有忙着搜索资料,而是用了整整半天的时间来读书;把这篇文章连续默读了10遍,朗读了7遍,加上其他的阅读方式,前后一共读了20多遍!真正做到熟悉教材。然后一字一句地细读,做标记,写批注,揣摩词语的含义,体味作者的手法,思索句子背后蕴藏的深情……力求读懂读透,试图看到文本背后的作者,试图还原他创作的初心。这样的阅读方式也许有点笨,但对文本的体悟一定来的最踏实,也最真实。通过反复阅读,真的让我看到了文字中一些值得挖掘的新东西。

2.积极备课,在尊重文本的基础上进行重组,创新。

怎样上出新意?怎样在尊重文本的基础上重建文本?我决定采用改写的方式来学习小说,将本文改写成一首叙事诗。在改写的过程中重点学习小说矛盾冲突的设置,挖掘朴素语言背后的深情。希望能够把阅读与写作结合起来,把对课文的讲解与对写作知识的学习结合起来,把老师的展示与学生的练习结合起来,上一次读写结合课。

在设计时,我放弃了常规的“三送三悔”结构解读,放弃了对人物形象的分析以及大多老师都会采用的“请你闭上眼睛之类”的煽情教育,自己先下水写叙事诗。在改写的过程中,再融入对结构的解读,对手法的挖掘,对语言的分析和对情感的体悟。其中对语言的分析应该是重点,让学生反复读,谈感受,再读,再感受,逐层推进,达到走进文本的目的,并为自我创作做准备。然后在老师的指导下,尝试改写小说的部分环节。

正式上课时,我的课件已经做到第六版了,也就是说,这堂课的教学方案设计了六次。不断设计,不断推翻,又不断地重建。本来预定试讲一堂课,可是总拿不出让自己满意的教学方案,慌慌张张试讲又有何意义?我不断反思自己的设计思路,是否有有价值的教学内容?是否有切实可行的教学方法?是否有清晰明了的教学流程?是否有有意义的创新?一直到正式讲课当天的凌晨一点才算定型,这时离我讲课只剩下8个小时了。

我很纠结,真的很希望能够多一点时间,让自己再把教学设计完善完善,因为直到踏上讲台,我都对这次的教学方案不是很满意。当然,自己已经尽力,可是也要反思为何用了这么多时间,这样认真地去思考仍然不够满意?那是因为自己在教育教学专业知识方面的欠缺,教学设计业需要理论支撑而不能一味讲求创新。

二、关于课堂生成

1.及时删、补教学预设,尊重课堂教学生成。

课堂教学既需要预设,也需要生成,缺一不可。预设体现对文本的尊重,生成体现对学生的尊重。教师可以设计高质量的教学方案,可以精心预设课堂的每个环节,但你永远无法完全掌控课堂上的每一分钟,因为每个学生都是独立的个体,也就是这些无法预设的生成造就了我们课堂的精彩与遗憾。

今天在我的课堂上也是一样。常说“死在公开课上,才能活在常态课上”。上课之前我就忧心忡忡,害怕自己的内容上不完,结果印证了我的忧虑。我用的是金辰中学的初二(1)班,在之前我并未对这所学校的学生情况作过多了解,只听圈内人说过学生素质还不错,于是就大胆地将教学的难度提升了一个层次。哪知课堂纪律首先让我心生不满,再加上课堂时间不够,课件有部分地方版本不兼容,我一下子就有点慌,还有点气,其实都是因为没有试讲造成的底气不足。

当发现课堂教学时间不够用时,虽然有些遗憾不能完整呈现自己的教学,但是还是狠下心来删减了一部分教学内容,比如对矛盾冲突的分析,字词的巩固等,希望能够尽量为后面的读写活动争取时间。可是问题又来了——学生的阅读速度跟不上,时间要花在读书上。给不给他们这个时间?没办法,要尊重真实的课堂,要尊重受教者的实际情况。于是我又放慢速度,增加了两个读书的环节来拉动孩子们的情绪,让他们热起来,对文章熟悉起来。尊重课堂的真实生成,远比遵循最初的教学预设要重要。

2.调动教学机智,努力让课堂生成与预设合体。

当发现课堂教学与自己的教学设计发生偏离时,我一直笑着,但心里却越来越不安。意识到不能再这样,即使要尊重课堂生成,却也不能让课堂生成脱离掌控。

学生在阅读完文章的前五段之后,我本想请一位同学起来朗读自己的填空题,但环顾四周做出来的寥寥无几,于是我临时采用开火车的方法,让他们一人一句来朗读,既减轻了学生的压力,也让参与的人数变多。虽然浪费了一点时间,但是却把这个教学环节落在了实处。

在对文章的词句进行赏析时,刚开始举手的同学并不多,我夸赞了一位同学的声音很好听,又让他反复读自己喜欢的那个句子之后,举手的孩子们陆陆续续多了起来,有的回答很有智慧,有的虽重复了别人的一部分内容,但却是自己的真实感受,通过对他们答案的分析又一步步将句子背后隐藏的不同种情感引导出来,终于让课堂的生成和我的预设走在了一起。这真是让我感慨,教学的过程是等待的过程,耐心等待就会看到花开。

在进行到改写环节时,本来设想教师先展示,然后学生自由创作,交流读写,教师点评,如果可以好的作品投影效果会更好。然后再展示教师的结尾创作。但由于时间来不及,只能临时调整为让学生改写一两个句子。此时真是叹天怨地呀,有的学生写的很好,但是却没有时间展示,我真后悔自己啰嗦的教学语言占用了一部分的课堂时间,如果自己有足够的教学机智,那就能多给孩子们一些展示自我的机会。怪只怪自己学艺不精。在课堂快结束的时候,我朗读了自己的创作,看到有些一直没有抬头的孩子此时也目光炯炯地看着我,教室里那一分钟突然安静地出奇,我竟有点感动,感动自己的努力终于得到了孩子们的认可,感动自己的文字也感染了他们,感动这来得有些迟的和谐。

三、关于课后反思

教育是一种唤醒。

曹明海先生在其著作《语文教育文化过程研究》中指出,“语文伴随着学生的成长之路,历练着他们的超越之路”。

其实对于教师而言,何尝不是这样?教育在唤醒学生的同时也在唤醒着老师;有了教师的成长与超越,才会有学生的成长与超越。在教学的过程中,受益的是师生双方,需要反思的也应是师生双方。而教师,更应该将对教学的反思也应多元化,从教法过渡到教育,从知识上升到素养,从课内延展到课外,从关注个体遍及到群体,从华丽丽的外表,进入到本质,向内关照,从而寻求自我的突破。下面,我也尝试用一种创新的方式来表达自己对这堂课的满意与遗憾。

1.满意文本解读的细致,遗憾理论素养的不够。

——因为腹有万卷书,

才能气自华;

2.满意教学构思的高度,遗憾教学经验的不足。

——因为纸上得来浅,

还需知行相交错;

3.满意教学设计的创新,遗憾教学内容的繁多。

——因为弱水有三千,

所以只能取一瓢饮;

4.满意教学环节的完整,遗憾课堂呈现的不完整。

——因为金无足色璧有微瑕,

面对教学还需裨补缺漏;

5.满意教学准备的充足,遗憾教学时间的短暂。

——因为红日疾似下坡车,

只有努力提效才不伤悲;

6.满意教态的自然大方,遗憾教学语言的琐碎。

——因为金玉其外还不够,言简意赅才是真;

7.满意课堂生成的精彩,遗憾教学机智的缺乏。

——因为厚积而薄发,才能运筹决算有神功;

8.满意部分学生的积极参与,遗憾部分学生的思维游走。

——因为远近高低各不同,

而自己却未做到敬人爱人;

9.满意教师的热忱与认真,遗憾教师的引导与评价。

——因为衣带虽宽人已憔悴,

但却缺少清如许的活水源头。

……

想要说的太多,课堂教学永远是让人遗憾的,永远是有那么多的“如果”和“假设”,永远是让人对明天的课堂充满期待。借用我在课堂上说过的一句话结束今天的反思:上帝是公平的,他总是让每个人的人生不那么圆满,收获与遗憾并存。这是对不完美的崇拜,正如此,才让你我有不断前行的动力,让一个又一个的不完美来成就真正有始有终的,完美的语文人生。

PAGE

一 教学目标:1扫清字词障碍,理清文章基本脉络。

2 品析词句,能够对作者蕴含在字里行间的情感有自己的体会。

3 初步尝试在遵循原作的基础上改写小说情节并加入合理想象。

二 教学重难点:1 体悟词句中蕴含的情感。

2 对文本的改写融入情感与想象。

三 教学对象及课时:八年级 一课时

四 教学手段:多媒体辅助

五 教学流程:

(一)导入

1 完成生字词预习,全班齐读。

濑户 ( )

褴褛 ( )

女佣 ( ) 酬谢 ( )

失魂落魄 ( ) 一妥百妥( )

2 直接入题

同学们,你们好。你们有没有试过把一篇小说改成叙事诗?今天我们来尝试一下改写川端康成的《父母的心》。

有人曾这样评价这篇文章:故事简单,语言朴素。但是在简单的故事背后有着复杂的矛盾关系,在朴素的语言背后又蕴含着多种真情。今天我们的学习就运用改写小说的方式,围绕着故事情节和语言这两个话题来展开。

(二)环节一 ——读故事,体会简单故事背后的矛盾冲突。

1 请同学们速读课文的1-5段,结合学案老师改写的叙事诗填空,并观察这些词语间有什么联系。

2 请几位同学抢答填空,并谈谈自己对词语间关系的发现。

总结:作者采用对比为我们创设了人物之间的矛盾。两家人,一富一穷,一个孩子成群,一个膝下无子,一个到处讨生计,一个衣食无忧。正是鲜明的对照让我们的主人公在矛盾冲突中登台,从而推动故事情节发展。

3同学们,如果我们要将小说改写成叙事诗,一定要遵循文章原有的矛盾冲突。齐读改写内容。

4请同学们速读课文的6-15段,找找作者在这里设置了哪些波澜?

5 请两位同学起来说说。

总结:故事的主要情节就围绕在送与要的矛盾之间。作者在很简短的篇幅中就制造了三次矛盾,在叙事手法上我们叫它“一波三折”。

(三)环节二 ——品味文本,体会字里行间蕴含的多层情感。

1 请同学朗读6-15段(开火车),并将自己喜爱的词和句子画下来。

2 点评同学的朗读。

3 请同学起来说自己比较感兴趣的词语。

总结:同学们找的词往往都是刻画人物神态的。作者虽然着墨不多,但却运用神态的变化将人物送子要子时的痛苦表达地淋漓尽致。我们在改写的时候一定不能忘记用上这些词。

4 请同学起来说自己觉得包含情感的句子,先读,再说,再读,力争读出情感。

总结:这些朴素的语言没有任何华丽辞藻的雕琢,但却是父母的肺腑之言,感人至深,催人泪下,亲子之爱是天下最纯真的感情。

5 请齐读15段。

6提醒同学注意两个隐藏信息。

作者采用留白的方式,在文章的很多地方都给读者留有想象空间,去推理故

事中的情境和人物的感受,去体验这对父母痛的深度。我们在改写的时候,要注意补充合理的想象。

7 请大家齐读老师的改写内容,并尝试运用母亲的口吻改写要回小女儿的环节。

8 同学展示作品。

9 教师展示。

(四)总结全文,这究竟是怎样的一颗父母之心。全班齐读。

(五)布置作业

从贵妇人的角度改写结尾,加入自己的合理想象和情感体验。

《父母的心》学案

枫树组 封潇

一 、课前预习。

濑户 ( )

褴褛 ( )

女佣 ( ) 酬谢 ( )

失魂落魄 ( ) 一妥百妥( )

二 、读故事——简单的故事却矛盾不断。

1.阅读课文1-5段并根据课文内容填空,观察这些词语之间有何共同点。

广阔的海面映着蓝天,

轮船行驶在翻飞的海浪上;

甲板上的人熙来攘往,

却挡不住一个动人故事的诞生。

衣衫褴褛 的男人拥着孩子, 甲板上的贵妇人 风度极佳,

他的寒酸相那么那么 ; 她是那样的 ,

孩子们虽然穿着 的衣服, 富足的日子,

却不能遮盖他们的 。 却没有儿女欢绕膝下。

他们眺望远方的风景, 她长久地望着父子,

却不知自己已成别人眼中的风景。 眼里都是祈盼的幸福。

父亲的平淡难掩心头的焦虑, 她唤来女佣前去打听,

四个孩子早已无力抚养, 不仅 ,

只为得到一个孩子。 而且 ,

贫穷的生活快将他们压倒, 另外 还为贫困的家庭带来酬谢。

可日子却总要坚持地走,

,一家六口远离故土。

2.寻找6-15段故事情节里的几次波澜。

三、品语言——朴素的语言却蕴含“多”情。

1.从母亲的角度,补写下面的叙事诗,注意运用刚才分析的词语和句子,想象要合理,情感要真实。

傍晚的我,失魂落魄,

。

老二的言语都像逝去的婆婆,

。

五岁的孩子已能记事多么可怜,

。

送走幼女我俩再次无眠。

。

于是决定要回小女,

。……

2.从贵妇人角度,将结尾两段改写扩写成叙事诗,要有合理的想象与真情。

尊重传统,努力创新,做纯粹的语文人

——《父母的心》教学反思

昆明市十二中

封潇

非常荣幸自己能够参加此次教学大赛,我的兴奋不在于成绩,而是十分享受准备的过程。我珍视教师这份职业带给我的每一点荣誉感,珍视语文这门课程带给我的每一点成就感,更珍视每一次备课、磨课、上课、思课带给我的成长与满足。这些,都基于一点——想要做一个继承与发展并存、传统与创新同在的纯粹的语文人。

一、关于教学构想

抽到这个课题的时候,当身边其他抽题老师放松心态的时候,我反而觉得难了:这篇课文曾被多位名师当示范课在全国各大城市反复演讲,各种版本的课赛优秀教案网上都能搜到,大家对文本的解读似乎已经到了极致;而我自己包括其他抽题老师都曾把这篇文章当做公开课讲过,完全可以套用以前的教学设计。可我不想轻易向经验低头,我要认真思考的是:如何在继承传统的基础上有所创新,在尊重文本的基础上对其进行有价值有意义的重组,从而突破自我的教学。

1.放下所有教材解析,素读文本,细读文本,研读文本。

“素读”原是指不追求理解所读内容的含义,只是纯粹地读。这本是中国古代私塾中学习四书五经的一种诵读方法,近年来被放进了我们的语文阅读教学中。对文本的素读与细读,就是要让我们放下一切浮华装饰,回归阅读的质朴状态。与其说它是一种创新的教学思维,不如说是对文本和创作者本身的尊重,是对纯粹的语文教学的返璞,对现在盲目式阅读、快餐式阅读、功利性阅读教学的一种批判和反思。

说实在话,我们每次让孩子们认真阅读课文,可我们自己是否先做到了认真阅读文本?我很惭愧,虽然自己喜欢读书,但有时面对教材也总是哈欠连天,在还没有吃透文本的时候就拿起教材解析看起来,虽有自己的一部分思考,但更多的部分是照搬照抄。连自己都是这样,学生可想而知。

为了避免这种现象的发生,拿到课题后,我专门领取了一本全新的语文书,不要教参,没有忙着搜索资料,而是用了整整半天的时间来读书;把这篇文章连续默读了10遍,朗读了7遍,加上其他的阅读方式,前后一共读了20多遍!真正做到熟悉教材。然后一字一句地细读,做标记,写批注,揣摩词语的含义,体味作者的手法,思索句子背后蕴藏的深情……力求读懂读透,试图看到文本背后的作者,试图还原他创作的初心。这样的阅读方式也许有点笨,但对文本的体悟一定来的最踏实,也最真实。通过反复阅读,真的让我看到了文字中一些值得挖掘的新东西。

2.积极备课,在尊重文本的基础上进行重组,创新。

怎样上出新意?怎样在尊重文本的基础上重建文本?我决定采用改写的方式来学习小说,将本文改写成一首叙事诗。在改写的过程中重点学习小说矛盾冲突的设置,挖掘朴素语言背后的深情。希望能够把阅读与写作结合起来,把对课文的讲解与对写作知识的学习结合起来,把老师的展示与学生的练习结合起来,上一次读写结合课。

在设计时,我放弃了常规的“三送三悔”结构解读,放弃了对人物形象的分析以及大多老师都会采用的“请你闭上眼睛之类”的煽情教育,自己先下水写叙事诗。在改写的过程中,再融入对结构的解读,对手法的挖掘,对语言的分析和对情感的体悟。其中对语言的分析应该是重点,让学生反复读,谈感受,再读,再感受,逐层推进,达到走进文本的目的,并为自我创作做准备。然后在老师的指导下,尝试改写小说的部分环节。

正式上课时,我的课件已经做到第六版了,也就是说,这堂课的教学方案设计了六次。不断设计,不断推翻,又不断地重建。本来预定试讲一堂课,可是总拿不出让自己满意的教学方案,慌慌张张试讲又有何意义?我不断反思自己的设计思路,是否有有价值的教学内容?是否有切实可行的教学方法?是否有清晰明了的教学流程?是否有有意义的创新?一直到正式讲课当天的凌晨一点才算定型,这时离我讲课只剩下8个小时了。

我很纠结,真的很希望能够多一点时间,让自己再把教学设计完善完善,因为直到踏上讲台,我都对这次的教学方案不是很满意。当然,自己已经尽力,可是也要反思为何用了这么多时间,这样认真地去思考仍然不够满意?那是因为自己在教育教学专业知识方面的欠缺,教学设计业需要理论支撑而不能一味讲求创新。

二、关于课堂生成

1.及时删、补教学预设,尊重课堂教学生成。

课堂教学既需要预设,也需要生成,缺一不可。预设体现对文本的尊重,生成体现对学生的尊重。教师可以设计高质量的教学方案,可以精心预设课堂的每个环节,但你永远无法完全掌控课堂上的每一分钟,因为每个学生都是独立的个体,也就是这些无法预设的生成造就了我们课堂的精彩与遗憾。

今天在我的课堂上也是一样。常说“死在公开课上,才能活在常态课上”。上课之前我就忧心忡忡,害怕自己的内容上不完,结果印证了我的忧虑。我用的是金辰中学的初二(1)班,在之前我并未对这所学校的学生情况作过多了解,只听圈内人说过学生素质还不错,于是就大胆地将教学的难度提升了一个层次。哪知课堂纪律首先让我心生不满,再加上课堂时间不够,课件有部分地方版本不兼容,我一下子就有点慌,还有点气,其实都是因为没有试讲造成的底气不足。

当发现课堂教学时间不够用时,虽然有些遗憾不能完整呈现自己的教学,但是还是狠下心来删减了一部分教学内容,比如对矛盾冲突的分析,字词的巩固等,希望能够尽量为后面的读写活动争取时间。可是问题又来了——学生的阅读速度跟不上,时间要花在读书上。给不给他们这个时间?没办法,要尊重真实的课堂,要尊重受教者的实际情况。于是我又放慢速度,增加了两个读书的环节来拉动孩子们的情绪,让他们热起来,对文章熟悉起来。尊重课堂的真实生成,远比遵循最初的教学预设要重要。

2.调动教学机智,努力让课堂生成与预设合体。

当发现课堂教学与自己的教学设计发生偏离时,我一直笑着,但心里却越来越不安。意识到不能再这样,即使要尊重课堂生成,却也不能让课堂生成脱离掌控。

学生在阅读完文章的前五段之后,我本想请一位同学起来朗读自己的填空题,但环顾四周做出来的寥寥无几,于是我临时采用开火车的方法,让他们一人一句来朗读,既减轻了学生的压力,也让参与的人数变多。虽然浪费了一点时间,但是却把这个教学环节落在了实处。

在对文章的词句进行赏析时,刚开始举手的同学并不多,我夸赞了一位同学的声音很好听,又让他反复读自己喜欢的那个句子之后,举手的孩子们陆陆续续多了起来,有的回答很有智慧,有的虽重复了别人的一部分内容,但却是自己的真实感受,通过对他们答案的分析又一步步将句子背后隐藏的不同种情感引导出来,终于让课堂的生成和我的预设走在了一起。这真是让我感慨,教学的过程是等待的过程,耐心等待就会看到花开。

在进行到改写环节时,本来设想教师先展示,然后学生自由创作,交流读写,教师点评,如果可以好的作品投影效果会更好。然后再展示教师的结尾创作。但由于时间来不及,只能临时调整为让学生改写一两个句子。此时真是叹天怨地呀,有的学生写的很好,但是却没有时间展示,我真后悔自己啰嗦的教学语言占用了一部分的课堂时间,如果自己有足够的教学机智,那就能多给孩子们一些展示自我的机会。怪只怪自己学艺不精。在课堂快结束的时候,我朗读了自己的创作,看到有些一直没有抬头的孩子此时也目光炯炯地看着我,教室里那一分钟突然安静地出奇,我竟有点感动,感动自己的努力终于得到了孩子们的认可,感动自己的文字也感染了他们,感动这来得有些迟的和谐。

三、关于课后反思

教育是一种唤醒。

曹明海先生在其著作《语文教育文化过程研究》中指出,“语文伴随着学生的成长之路,历练着他们的超越之路”。

其实对于教师而言,何尝不是这样?教育在唤醒学生的同时也在唤醒着老师;有了教师的成长与超越,才会有学生的成长与超越。在教学的过程中,受益的是师生双方,需要反思的也应是师生双方。而教师,更应该将对教学的反思也应多元化,从教法过渡到教育,从知识上升到素养,从课内延展到课外,从关注个体遍及到群体,从华丽丽的外表,进入到本质,向内关照,从而寻求自我的突破。下面,我也尝试用一种创新的方式来表达自己对这堂课的满意与遗憾。

1.满意文本解读的细致,遗憾理论素养的不够。

——因为腹有万卷书,

才能气自华;

2.满意教学构思的高度,遗憾教学经验的不足。

——因为纸上得来浅,

还需知行相交错;

3.满意教学设计的创新,遗憾教学内容的繁多。

——因为弱水有三千,

所以只能取一瓢饮;

4.满意教学环节的完整,遗憾课堂呈现的不完整。

——因为金无足色璧有微瑕,

面对教学还需裨补缺漏;

5.满意教学准备的充足,遗憾教学时间的短暂。

——因为红日疾似下坡车,

只有努力提效才不伤悲;

6.满意教态的自然大方,遗憾教学语言的琐碎。

——因为金玉其外还不够,言简意赅才是真;

7.满意课堂生成的精彩,遗憾教学机智的缺乏。

——因为厚积而薄发,才能运筹决算有神功;

8.满意部分学生的积极参与,遗憾部分学生的思维游走。

——因为远近高低各不同,

而自己却未做到敬人爱人;

9.满意教师的热忱与认真,遗憾教师的引导与评价。

——因为衣带虽宽人已憔悴,

但却缺少清如许的活水源头。

……

想要说的太多,课堂教学永远是让人遗憾的,永远是有那么多的“如果”和“假设”,永远是让人对明天的课堂充满期待。借用我在课堂上说过的一句话结束今天的反思:上帝是公平的,他总是让每个人的人生不那么圆满,收获与遗憾并存。这是对不完美的崇拜,正如此,才让你我有不断前行的动力,让一个又一个的不完美来成就真正有始有终的,完美的语文人生。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏