粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第15课 荔枝赋并序

文档属性

| 名称 | 粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第15课 荔枝赋并序 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 432.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

◆15荔枝赋并序

弯弯人生道

一辈子不停行走,却总是走着弯路,总也未走入一条笔直的既不重复别人也不重复自己的捷径;一辈子都想使自己变得更聪明,却总犯同样愚昧的错误,总是轻信,总是健忘。轻信虚假的笑容,伪善的谎言,忘记曾经经历过的欢乐与痛楚以及被欺骗、被凌辱后的苦涩,总是在虚假的笑容、伪善的谎言面前栽跟头,总是一遍一遍地体味曾经体味过的甜酸苦辣。海涅说“宽恕自己的仇敌是容易的”,我说宽恕自己的愚昧是自然的。路,必然有弯曲,天下之大,能找到一条从头到尾全都笔直的路吗?

人,必然是愚昧、轻信而健忘的。人之必须学习,证明人是愚昧的;人之不断总结经验教训,证明人是轻信而健忘的。人世之大,找不到一个不愚昧、不轻信健忘的人。人必然愚昧、轻信而健忘,必然要不断重复犯下曾经犯过的过错。路之有弯曲才成其为路,人之有过错才成其为人。重复着过错的人,走在弯曲不断的路上,总不停步,这便是我们的弯弯人生。

我们的人生之路,便是由生与俱来的愚昧、轻信和健忘所派生出的许多过错失误所铺筑而成,是我们的弯弯的人生之路。我们的人生,便因了这弯弯的路而丰富了色彩,虽然这是缤纷色彩中的青色和灰色,但若没有这青灰之色,我们的这段弯弯人生便不会辉煌。

1.知足不辱,知止不殆。——《老子》

赏读:知道满足就不会受到屈辱,知道适可而止就不会有危险。

2.凡事预则立,不预则废。——《礼记·中庸》

赏读:凡事如果能预先充分准备就会成功,否则就会失败。

3.傲不可长,欲不可纵,志不可满,乐不可极。——《礼记·曲礼上》

赏读:骄傲不可滋长,欲望不可以放纵,不能让自己志得意满,不应该使自己乐到极端。

4.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。——《老子》

赏读:合抱的大树,是从毫米般的幼苗长大的;九层高的台是用土和砖堆积起来的;走一千里路,是从迈第一步开始的。比喻事情的成功是从小到大逐渐积累起来的。

作者视窗

风度得如九龄否?

也许很多人记不起他的名字,但在八月十五,一定会有人吟唱“海上生明月,天涯共此时”。

他协助唐玄宗开创了开元盛世,国富民强,百姓安居乐业;他重修了梅岭古道,使南粤大地不再是蛮夷之邦;他曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳;他大力帮助后进诗人,让孟浩然做了他的从事,提拔王维为右拾遗,是既有权位又受人羡慕的文学巨匠;他改良诗歌,“感遇”十二首,情辞委婉,兼有“风”“骚”的情韵;他也很擅长写爱情诗。“海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。”使人一看三叹,感人至深。

他就是张九龄。唐代有名的贤相。自他去世后,唐玄宗每览宰相人选,总要问“风度得如九龄否?”

壮哉,张九龄,伟哉,张九龄。

张九龄(678—740),字子寿,韶州曲江(今广东韶关)人。在位时直言敢谏,举贤任能,为一代名相。曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳。他刚正不阿,为奸臣李林甫勾结,被贬为荆州长史。开元末年,告假南归,卒于曲江私第。他七岁能文,终以诗名。其诗由雅淡清丽,转趋朴素遒劲,运用比兴,寄托讽喻,对初唐诗风的转变起了推动的作用。著有《唐丞相曲江张先生文集》。

写作背景

开元十八年,张九龄转任桂州刺史,充岭南道按察使,为人刚正不阿,直言敢谏,因而也时常遭李林甫等人的排挤,其内心自然也有诸多凄苦、不快和无奈,联系众多仁人壮士连遭贬谪,正义不能伸张的苦闷和愤慨,他有感而发,写下《荔枝赋并序》,托物言志,排遣胸中的块垒。

基础梳理

1.一词多义

(1)一

(2)实

(3)信

(4)疾

(5)虽

(6)焉

答案 (1)数词,一种/形容词,一样/数词,第一次/副词,都,一概/动词,统一/形容词,专一

(2)名词,真实情况/名词,果实/名词,诚实的人/动词,装满/名词,坚实/副词,的确,确实

(3)动词,相信/副词,确实/形容词,诚实/动词,信任/副词,随意/通“伸”,伸张/名词,使者,这里指媒人

(4)名词,疾病/名词,过错/动词,憎恨/副词,快/名词,疾苦/形容词,强,大/动词,恨,痛心

(5)连词,表转折,虽然/连词,表假设,即使

(6)句末语气助词,不译/代词,这里/兼词,于之,于此/疑问代词,如何、怎么

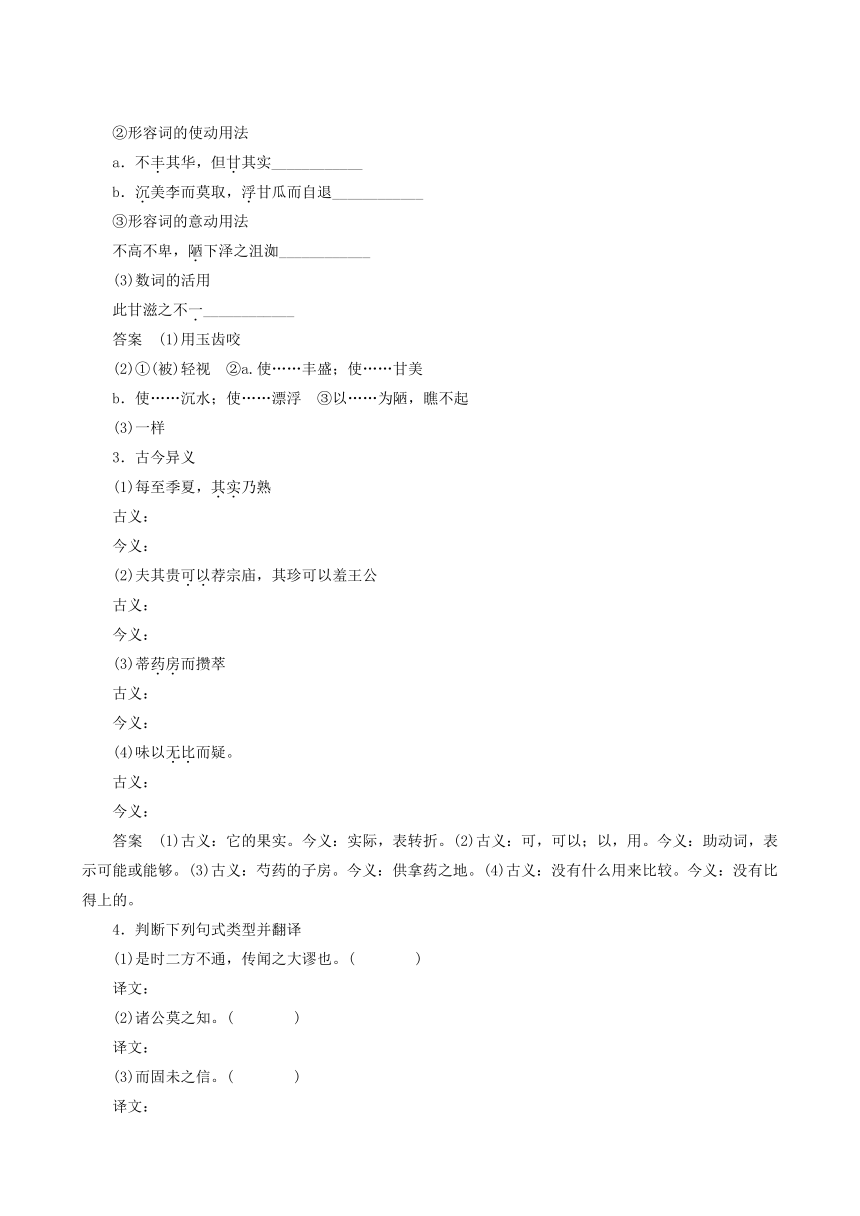

2.词类活用

(1)名词作动词

未玉齿而殆销____________

(2)形容词的活用

①形容词作动词

夫物以不知而轻____________

②形容词的使动用法

a.不丰其华,但甘其实____________

b.沉美李而莫取,浮甘瓜而自退____________

③形容词的意动用法

不高不卑,陋下泽之沮洳____________

(3)数词的活用

此甘滋之不一____________

答案 (1)用玉齿咬

(2)①(被)轻视 ②a.使……丰盛;使……甘美

b.使……沉水;使……漂浮 ③以……为陋,瞧不起

(3)一样

3.古今异义

(1)每至季夏,其实乃熟

古义:

今义:

(2)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公

古义:

今义:

(3)蒂药房而攒萃

古义:

今义:

(4)味以无比而疑。

古义:

今义:

答案 (1)古义:它的果实。今义:实际,表转折。(2)古义:可,可以;以,用。今义:助动词,表示可能或能够。(3)古义:芍药的子房。今义:供拿药之地。(4)古义:没有什么用来比较。今义:没有比得上的。

4.判断下列句式类型并翻译

(1)是时二方不通,传闻之大谬也。( )

译文:

(2)诸公莫之知。( )

译文:

(3)而固未之信。( )

译文:

(4)孔翠于斯。( )

译文:

(5)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公。( )

译文:

(6)柿可称乎梁侯,梨何幸乎张公?( )

译文:

(7)何侧生之见疵?( )

译文:

答案 (1)判断句 那时盛产荔枝的南宁与盛产葡萄的西域之间不通往来,这是传闻谬误所导致的。

(2)倒装句(宾语前置) 诸公没有人知道它。

(3)倒装句(宾语前置) 当然不肯相信它了。

(4)省略句 孔雀、翠鸟在这里栖息。

(5)省略句 它的高贵可以敬献给宗庙,它的珍奇可以进献给王公。

(6)被动句 柿子何以被梁侯欣赏,梨子何以被张公赏识?

(7)被动句(“见”表被动) 为何荔枝生于侧枝被指责?

5.文白对照

文本助读

本文是一篇托物言志的散文,作者撷取家乡常见的荔枝入文并对荔枝大加赞叹,称荔枝为果中珍品,认为百果之中没有一种能比得上,甚至比天降甘露还要神奇,作者将怀才不遇的人才比作荔枝,抒发了仁人志士连遭贬谪、正义不能伸张的苦闷与无奈。

结构图示

重点突破

一、文章从整体上可以分成几个部分?表现了作者怎样的行文思路?

提示 文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。

二、文章第一段是小序,序的内容是什么?为什么要作小序?

提示 文章开首第一自然段是“赋”的小序。小序从荔枝的出产地写起,写了荔枝成熟的季节、荔枝的味道,诸公以及魏文帝等人对荔枝的不了解,同时也交代了自己为荔枝写赋的原委。

三、“夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”这句话写荔枝遭遇,目的是什么?

提示 此句借荔枝的遭遇暗示了全文的主旨,前三句表面论说的是荔枝,实际是指不得志的仁人志士。后四句由物联想到人,水到渠成,提示了荔枝的象征意义,抒发了仁人志士不得志的苦闷和无奈。

四、“闻者欢而竦企,见者讶而惊仡。心恚可以蠲忿,口爽可以忘疾。”该句运用了什么修辞手法?又是从哪个角度来描写荔枝的?有什么深刻含义?

提示 运用了夸张和对偶的修辞手法,用人们的听、看、心理等感受来夸张地间接描写荔枝的甘美及价值。听说者企望,见到者惊讶,生气者可消怒,生病者可忘疾,作者把荔枝描写得无与伦比,足以引起读者的向往、喜爱之情,当然是有深意的。寓意仁人志士的高洁品质及其才能。

五、最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?

提示 最后一段在前文充分描摹展现荔枝珍奇的基础上,写荔枝完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地、山川阻隔而难于被“贵人”所知。这段是对前文的深化,是作者言志的部分。由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,托物言志。

技法赏析

一、托物言志

作者运用托物言志的表现手法,把对荔枝的描写与对不被人赏识的士人的同情融为一体。荔枝就像那些高洁之士一样,心怀美玉却不被赏识。如他写道“夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?因道扬其实,遂作此赋”。即事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑,长期不可验证,最终还是受到委屈。况且士人未能施展才华,一直没有获得声誉,如果对他没有深入了解,那么他就与荔枝没有区别。于是大力推介荔枝,写作这篇赋。这样看来,文中所写的荔枝,其实就是士子。荔枝的珍奇象征士人的才德,荔枝的情态象征士人的品格,荔枝的“每被销于凡口”象征了士人的被埋没,荔枝的“罕获知于贵躬”象征了士人的不能被掌权者赏识重用的悲哀。荔枝与士子两相映衬,引人同情和感叹。

二、结构谨严

文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。

写作迁移

角度 托物言志

题目:运用托物言志的表现手法,通过对某一物象的描写,寄托自己的某种情怀。300字左右。

示例 人生如萍

一池浮萍,青青绿绿,其中也有点点水色,无风时它像一块布平铺塘面上,没有一丝一毫的皱纹,又像一块天然的青绿铜镜浮在池中。

其中也有几支树杈直插过池面,萍面略显得有些破痕——可是却不能完全划破,这之中更显示出了它的生机。杂草和翠鸟也时不时地打扰着萍面,一漾一漾的,鱼波纹是不能不出现的,使浮萍更显得拥挤和紧张。

狂风大作,起皱折的是浮萍;弯身摆头的是杂草;早已无踪影的是翠鸟,皱折只是一刻,风稍小时,萍面又恢复了原状。尔后,又是皱折,浮动不定。有时也有鱼儿的“拜访”。风是魔鬼,然而却破坏不了它。

风后,萍面依然是完整的——除了少许的杂物。

这,使我不由地想起了文天祥的诗句“身世浮沉雨打萍”。是啊,人生又何尝不像浮萍,平静的人生里时刻都有风波;而风浪又蕴藏着平静的人生。

曲折的人生,又何尝不是风中生存的浮萍,浮萍是为了生根于水中,而人是为了在大千世界中生存。

坎坎坷坷,漫漫人生,对着苍天长叹,叹已逝人生;对黄河咏赞,赞黄河雄姿;对着小草低泣,泣小草无人知晓;站在高山上高唱,唱高山的威武;对小河低吟,吟小河的涓涓……

若人生只有浮萍的平静,没有狂风,那人生就是一杯淡水无味可言;若只有小河的自私,那人间处处是冷若冰霜;若只有大山的高傲,那人间没有无私的爱……

自己的人生,自己的道路,都在自己的脚下,由自己掌握。

人生,浮萍!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列词语中,加点的字注音全都正确的一组是( )(5分)

A.环诡(ɡuǐ)

西掖(yì)

迁累(lěi)

惊仡(yì)

B.大谬(muì)

暇日(xiá)

绀理(ɡān)

蠲忿(shú)

C.黛叶(dài)

蓊郁(wēnɡ)

沮洳(jù)

绮缋(ɡuì)

D.攒萃(cuán)

骈比(pián)

冏然(jiǒnɡ)

嘉宾(jiā)

答案 D

解析 A项“掖”读“yè”。B项“谬”读“miù”,“绀”读“ɡàn”,“蠲”读“juān”。C项“蓊”读“wěnɡ”,“缋”读“huì”。

2.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(5分)

A.而世务卒卒,此志莫就

卒卒:勿促

B.因道扬其实,遂作此赋

道扬:彰显,表彰

C.乃作酸于此裔

作酸:变作酸味

D.下合围以擢本

合围:双手合抱

答案 C

解析 作酸:植物生长。

3.下列句子中,加点虚词的含义与用法判断有误的一项是( )(5分)

A.其实乃熟

乃:才

B.故微文而妙质

而:表示并列关系,相当于“又”

C.味以无比而疑

以:因,表示原因的连词

D.诸公莫之知

之:代词,“它”

答案 A

解析 乃:于是,就。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本选段,完成4~7题。(22分)

南海郡出荔枝焉,每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。余往在西掖,尝盛称之,诸公莫之知,而固未之信。唯舍人彭城刘侯,弱年累迁,经于南海,一闻斯谈,倍复喜叹,以为甘旨之极也。又谓龙眼凡果,而与荔枝齐名,魏文帝方引蒲桃及龙眼相比,是时二方不通,传闻之大谬也。每相顾闲议,欲为赋述,而世务卒卒,此志莫就。及理郡暇日,追叙往心,夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?因道扬其实,遂作此赋:果之美者,厥有荔枝。虽受气于震方,实禀精于火离,乃作酸于此裔,爰负阳以从宜。蒙休和之所播,涉寒暑而匪亏。下合围以擢本,傍荫亩而抱规。紫纹绀理,黛叶缃枝,蓊郁而霮,环合而棼。如盖之张,如帷之垂,云烟沃若,孔翠于斯。灵根所盘,不高不卑,陋下泽之沮洳,恶层崖之崄巇,彼前志之或妄,何侧生之见疵?

4.下列语句中加点的字,解释不正确的一项是( )(4分)

A.状甚环诡,味特甘滋

环诡:珍贵奇异

B.弱年累迁,经于南海

累迁:多次贬官

C.远不可验,终然永屈

终然:最终

D.傍荫亩而抱规

抱规:环绕成圆形

答案 B

解析 累迁:连续升官。

5.下列语句中加点的虚词,意思和用法相同的一组是( )(4分)

A.①每至季夏,其实乃熟

②以其乃华山之阳名之也

B.①以为甘旨之极也

②吾欲之南海,何如

C.①下合围以擢本

②又试之以鸣

D.①果之美者,厥有荔枝

②天下者,高祖天下

答案 D

解析 A项“乃”,①副词,就,于是;②介词,在。B项“之”,①助词,无实义;②动词,到。C项“以”,①连词,用来;②介词,用。D项“者”,都表停顿。

6.下面对文章内容的解说,不正确的一项是( )(4分)

A.作者以前在中书省的时候,曾经大力赞美荔枝,由于当时没有人知道荔枝,所以没有人相信荔枝的甘美。

B.作者认为魏文帝将葡萄、龙眼跟荔枝相比,是由于盛产荔枝的南方与盛产葡萄的西方之间不通往来造成的。

C.荔枝生长在偏远的南方,接受天地日月的精华,历经寒暑才长成大树,既鄙视洼地的低湿,又厌恶层崖的高险。

D.作者由荔枝联想到一直没有获得声誉、未能施展才华、没有人推荐的人士,于是写这篇文章告诉他们要像荔枝一样。

答案 D

解析 D项,“写这篇文章告诉他们要像荔枝一样”一句,理解错误,作者托物言志,为没有施展才华机会的士人鸣不平。

7.将下列句子翻译为现代汉语。(10分)

(1)诸公莫之知,而固未之信。(3分)

译文:

(2)夫物以不知而轻,味以无比而疑。(4分)

译文:

(3)彼前志之或妄,何侧生之见疵?(3分)

译文:

答案 (1)诸公没有人知道,当然不肯相信我说的了。

(2)事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑。

(3)那些以前的记载有的是错的,为何指责荔枝生于侧枝?

(二)(2014·浙江)阅读下面的文言文,完成8~12题。

欧阳行周文集序

[唐]李贻孙

欧阳君生于闽之里。幼为儿孩时,即不与众童亲狎,行止多自处。年十许岁,里中无爱者。每见河滨山畔有片景可采,心独娱之,常执卷一编,忘归于其间。逮风月清晖,或暮而尚留,窅①不能释,不自知所由,盖其性所多也。未甚识文字,随人而问章句,忽有一言契于心,移日自得,长吟高啸,不知其所止也。父母不识其志,每尝谓里人曰:“此男子未知其指何如,要恐不为汩没②之饥氓也。未知为吉凶邪?”乡人有览事多而熟于闻见者,皆贺之曰:“此若家之宝也,奈何虑之过欤!”自此遂日日知书,伏圣人之教,慕恺悌之化,达君臣父子之节,忠孝之际,唯恐不及。操笔属词,其言秀而多思,率人所未言者,君道之容易,由是振发于乡里之间。建中、贞元时,文词崛兴,遂大振耀,欧③闽之乡不知有他人也。

会故相常衮来为福之观察使,有文章高名,又性颇嗜诱进后生,推拔于寒素中,唯恐不及。至之日,比君为芝英。每有一作,屡加赏进。游娱燕飨,必召同席。君加以谦德动不逾节常公之知日又加深矣君之声渐腾于江淮且达于京师矣时人谓常公能识真。寻而陆相贽知贡举,搜罗天下文章,得士之盛,前无伦比,故君名在榜中。常与君同道而相上下者,有韩侍郎愈、李校书观,洎君并数百岁杰出,人到于今伏之。君之文新无所袭,才未尝困。精于理,故言多周详;切于情,故叙事重复:宜其司当代文柄,以变风雅。一命而卒,天其绝邪!

君于贻孙言旧故之分,于外氏为一家。故其属文之内名为予伯舅所著者,有《南阳孝子传》,有《韩城县尉厅壁记》,有《与郑居方书》,皆可征于集。故予冲幼之岁,即拜君于外家之门。大和中,予为福建团练副使日,其子价自南安抵福州,进君之旧文共十编,首尾凡若干首,泣拜请序。予诺其命矣,而词竟未就。价微有文,又早死。大中六年,予又为观察使,令访其裔,因获其孙曰澥。不可使欧阳氏之文遂绝其所传也,为题其序,亦以卒后嗣之愿云。

注 ①窅(yǎo):怅惘。②汩没:沦落。③欧:通“瓯”。

8.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(4分)

A.盖其性所多也

多:超过

B.由是振发于乡里之间

振发:显扬

C.宜其司当代文柄

司:职掌

D.皆可征于集

征:验证

答案 A

解析 本题考查文言实词的意义。“多”应为“称赞、喜欢”的意思。

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(4分)

A.

B.

C.

D.

答案 C

解析 本题考查“而、者、于、以”四个虚词的意义和用法。A项“而”,第一个表承接关系;第二个表转折关系,相当于“却”。B项“者”,第一个是定语后置的标志,“有览事多而熟于闻见”是“者”的定语;第二个是代词,……的人。C项“于”,均为介词,对。D项“以”,第一个是连词,用来;第二个是介词,凭借。

10.下列对原文的赏析,不正确的一项是( )(4分)

A.本文叙述欧阳行周的成长历程,评定其文章特点,最后交代为文集作序的缘由,有借作序为其立传之意。读此可知欧阳行周为人为文之一斑。

B.欧阳行周年少时酷爱山水与读书,尽管乡人都不喜欢他,父母也为他的将来忧心忡忡,但他天资聪颖,文笔超群,终于成为福建最著名的文士。

C.欧阳行周写文章语词清秀,思维敏捷,能言人所未言,说理精辟,立论周密详尽,擅长抒情,叙事委婉曲折,是韩愈、李观等人的同道。

D.作者痛惜欧阳行周英年早逝,未能充分施展才干,又叹其身后萧条寥落,将敬仰、追念故人的深情寓于叙事、议论之中,颇能感人。

答案 B

解析 本题考查对文章内容的把握。B项表述不当。原文“年十许岁,里中无爱者”中的“爱”是“与……交好”的意思,即欧阳行周少时在乡里没有交好的朋友,并不是“乡人都不喜欢他”。

11.用“/”给文中画波浪线的语句断句。(5分)

君加以谦德动不逾节常公之知日又加深矣君之声渐腾于江淮且达于京师矣时人谓常公能识真。

答案 君加以谦德/动不逾节/常公之知//日又加深矣/君之声//渐腾于江淮/且达于京师矣/时人谓常公能识真。

解析 本题考查的是文言文断句的能力。文言文断句的基础在于对整篇文章的领会。首先,通读这篇短文,大致了解文章内容。然后抓住标志词断开比较明显的地方。如文段中的两个“矣”后面要断开,虚词“且”前面要断开。根据主语不同句子就不同的原则,断开其他句子,如“君”“常公”“时人”。这样将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处。

12.将下列句子翻译为现代汉语。(6分)

(1)此若家之宝也,奈何虑之过欤!(3分)

译文:

(2)性颇嗜诱进后生,推拔于寒素中,唯恐不及。(3分)

译文:

答案 (1)这是你们家的宝贝啊,为什么要如此担心呢!

(2)(他)生性很喜欢引导后辈进取,在家境贫寒、门第低微的人中推举选拔(人才),生怕做不到。

解析 本题涉及一词多义、状语后置句、判断句。(1)“若”是代词,你,你们;“奈何”是副词,表示疑问,相当于“为什么”;“此若家之宝也”是判断句。(2)“诱”是动词,诱导,引导;“进”是动词,进取;“推拔”是近义词连用,推举选拔;“推拔于寒素中”是状语后置句。

参考译文

欧阳君出生在闽地乡下。还是幼童时,就不跟其他小孩子亲近玩耍,行走坐立常常自己独处。十多岁时,在乡里没有关系好的朋友。每当看见河边山畔有一点点风景可以观赏,内心就独自欢喜,常常手拿一本书,流连于风景而忘了回家。遇到月明风清之景,有时很晚了还会留在那里,内心怅惘不能释怀,自己却不知道原因,大概他的本性就喜欢山水吧。不怎么懂文章时,跟随别人去问文章字句,忽然有一句话非常合乎他的内心,很长时间内心感到很得意,长吟高啸,不知道他什么时候会停下来。他的父母不了解他的内心,常常对乡里人说:“这儿子不知道他心志怎样,怕不会成为沦落的饥民吧。不知道他这样是好事还是坏事呢?”乡人中有知道事情多见闻广的人,都来祝贺他们说:“这是你们家的宝贝啊,为什么要如此担心呢!”欧阳行周从此就天天读书,叹服仰慕圣人平易近人的教化,通晓君臣父子之间的礼节,对于忠于君主孝敬长辈这些事情,唯恐达不到圣人的要求。提笔写文章,言辞秀美,才思敏捷,一般人们说不出来的,他写起来却很容易,从此名声在乡里显扬。建中、贞元年间,他的文章兴起,名声更加显扬,瓯闽一带,人们不知道还有别的文人。

恰逢原来的丞相常衮来做福建的观察使,他在文章方面名望很高,生性很喜欢引导后辈进取,在家境贫寒、门第低微的人中推举选拔(人才),生怕做不到。常公到福建之后,把欧阳行周比作芝英。每逢他有文章问世,就屡次加以赞赏激励。游玩宴饮,一定会招来欧阳行周同席。欧阳行周更加谦让有礼,一举一动绝不会失礼。常公对他的了解,随着时间更深入了。欧阳行周的名声逐渐在江淮一带响亮起来,并且都传到京城去了。当时的人认为常公善于识别真正的人才。不久,宰相陆贽主管科举考试,搜罗天下文章,录取士人之多,之前没有人能跟他相比,所以欧阳君的名字自然也在榜中。经常跟欧阳君文道相同、才能不相上下的,有侍郎韩愈、校书李观,等到把欧阳君并入几百年来的杰出人物中,人们到现在才信服。欧阳君的文章新奇,没有什么沿袭的东西,才能不曾乏困过。他精于事理,所以文章大多周密详尽;切合于感情,所以叙述事情非常详尽:应当让他职掌当下的文坛,来改变文风。他忽然去世了,上天多么无情啊!

欧阳君对我说过亲朋故旧的情分,首推我的外祖父一家。所以他写的文章之中,为我的伯舅所写的有《南阳孝子传》,有《韩城县尉厅壁记》,有《与郑居方书》,皆可从文集里得到验证。所以我在幼年时,就在外祖父家拜见过欧阳君。大和年间,我做福建团练副使时,他的儿子欧阳价从南安来到福州,献上欧阳君的旧文一共十编,从头到尾有很多篇,哭泣叩拜请求我为他写一篇序言。我已经答应他的要求了,但文章终究没写完。欧阳价没有文名,又早就死去。大中六年,我又做观察使,让人查访他的后人,于是找到了他的孙子欧阳澥。不能让欧阳君的文章就断绝在他的传人身上,于是为他的文集题写序言,也用来完成他后人的心愿。

荔枝赋并序

弯弯人生道

一辈子不停行走,却总是走着弯路,总也未走入一条笔直的既不重复别人也不重复自己的捷径;一辈子都想使自己变得更聪明,却总犯同样愚昧的错误,总是轻信,总是健忘。轻信虚假的笑容,伪善的谎言,忘记曾经经历过的欢乐与痛楚以及被欺骗、被凌辱后的苦涩,总是在虚假的笑容、伪善的谎言面前栽跟头,总是一遍一遍地体味曾经体味过的甜酸苦辣。海涅说“宽恕自己的仇敌是容易的”,我说宽恕自己的愚昧是自然的。路,必然有弯曲,天下之大,能找到一条从头到尾全都笔直的路吗?

人,必然是愚昧、轻信而健忘的。人之必须学习,证明人是愚昧的;人之不断总结经验教训,证明人是轻信而健忘的。人世之大,找不到一个不愚昧、不轻信健忘的人。人必然愚昧、轻信而健忘,必然要不断重复犯下曾经犯过的过错。路之有弯曲才成其为路,人之有过错才成其为人。重复着过错的人,走在弯曲不断的路上,总不停步,这便是我们的弯弯人生。

我们的人生之路,便是由生与俱来的愚昧、轻信和健忘所派生出的许多过错失误所铺筑而成,是我们的弯弯的人生之路。我们的人生,便因了这弯弯的路而丰富了色彩,虽然这是缤纷色彩中的青色和灰色,但若没有这青灰之色,我们的这段弯弯人生便不会辉煌。

1.知足不辱,知止不殆。——《老子》

赏读:知道满足就不会受到屈辱,知道适可而止就不会有危险。

2.凡事预则立,不预则废。——《礼记·中庸》

赏读:凡事如果能预先充分准备就会成功,否则就会失败。

3.傲不可长,欲不可纵,志不可满,乐不可极。——《礼记·曲礼上》

赏读:骄傲不可滋长,欲望不可以放纵,不能让自己志得意满,不应该使自己乐到极端。

4.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。——《老子》

赏读:合抱的大树,是从毫米般的幼苗长大的;九层高的台是用土和砖堆积起来的;走一千里路,是从迈第一步开始的。比喻事情的成功是从小到大逐渐积累起来的。

作者视窗

风度得如九龄否?

也许很多人记不起他的名字,但在八月十五,一定会有人吟唱“海上生明月,天涯共此时”。

他协助唐玄宗开创了开元盛世,国富民强,百姓安居乐业;他重修了梅岭古道,使南粤大地不再是蛮夷之邦;他曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳;他大力帮助后进诗人,让孟浩然做了他的从事,提拔王维为右拾遗,是既有权位又受人羡慕的文学巨匠;他改良诗歌,“感遇”十二首,情辞委婉,兼有“风”“骚”的情韵;他也很擅长写爱情诗。“海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。”使人一看三叹,感人至深。

他就是张九龄。唐代有名的贤相。自他去世后,唐玄宗每览宰相人选,总要问“风度得如九龄否?”

壮哉,张九龄,伟哉,张九龄。

张九龄(678—740),字子寿,韶州曲江(今广东韶关)人。在位时直言敢谏,举贤任能,为一代名相。曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳。他刚正不阿,为奸臣李林甫勾结,被贬为荆州长史。开元末年,告假南归,卒于曲江私第。他七岁能文,终以诗名。其诗由雅淡清丽,转趋朴素遒劲,运用比兴,寄托讽喻,对初唐诗风的转变起了推动的作用。著有《唐丞相曲江张先生文集》。

写作背景

开元十八年,张九龄转任桂州刺史,充岭南道按察使,为人刚正不阿,直言敢谏,因而也时常遭李林甫等人的排挤,其内心自然也有诸多凄苦、不快和无奈,联系众多仁人壮士连遭贬谪,正义不能伸张的苦闷和愤慨,他有感而发,写下《荔枝赋并序》,托物言志,排遣胸中的块垒。

基础梳理

1.一词多义

(1)一

(2)实

(3)信

(4)疾

(5)虽

(6)焉

答案 (1)数词,一种/形容词,一样/数词,第一次/副词,都,一概/动词,统一/形容词,专一

(2)名词,真实情况/名词,果实/名词,诚实的人/动词,装满/名词,坚实/副词,的确,确实

(3)动词,相信/副词,确实/形容词,诚实/动词,信任/副词,随意/通“伸”,伸张/名词,使者,这里指媒人

(4)名词,疾病/名词,过错/动词,憎恨/副词,快/名词,疾苦/形容词,强,大/动词,恨,痛心

(5)连词,表转折,虽然/连词,表假设,即使

(6)句末语气助词,不译/代词,这里/兼词,于之,于此/疑问代词,如何、怎么

2.词类活用

(1)名词作动词

未玉齿而殆销____________

(2)形容词的活用

①形容词作动词

夫物以不知而轻____________

②形容词的使动用法

a.不丰其华,但甘其实____________

b.沉美李而莫取,浮甘瓜而自退____________

③形容词的意动用法

不高不卑,陋下泽之沮洳____________

(3)数词的活用

此甘滋之不一____________

答案 (1)用玉齿咬

(2)①(被)轻视 ②a.使……丰盛;使……甘美

b.使……沉水;使……漂浮 ③以……为陋,瞧不起

(3)一样

3.古今异义

(1)每至季夏,其实乃熟

古义:

今义:

(2)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公

古义:

今义:

(3)蒂药房而攒萃

古义:

今义:

(4)味以无比而疑。

古义:

今义:

答案 (1)古义:它的果实。今义:实际,表转折。(2)古义:可,可以;以,用。今义:助动词,表示可能或能够。(3)古义:芍药的子房。今义:供拿药之地。(4)古义:没有什么用来比较。今义:没有比得上的。

4.判断下列句式类型并翻译

(1)是时二方不通,传闻之大谬也。( )

译文:

(2)诸公莫之知。( )

译文:

(3)而固未之信。( )

译文:

(4)孔翠于斯。( )

译文:

(5)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公。( )

译文:

(6)柿可称乎梁侯,梨何幸乎张公?( )

译文:

(7)何侧生之见疵?( )

译文:

答案 (1)判断句 那时盛产荔枝的南宁与盛产葡萄的西域之间不通往来,这是传闻谬误所导致的。

(2)倒装句(宾语前置) 诸公没有人知道它。

(3)倒装句(宾语前置) 当然不肯相信它了。

(4)省略句 孔雀、翠鸟在这里栖息。

(5)省略句 它的高贵可以敬献给宗庙,它的珍奇可以进献给王公。

(6)被动句 柿子何以被梁侯欣赏,梨子何以被张公赏识?

(7)被动句(“见”表被动) 为何荔枝生于侧枝被指责?

5.文白对照

文本助读

本文是一篇托物言志的散文,作者撷取家乡常见的荔枝入文并对荔枝大加赞叹,称荔枝为果中珍品,认为百果之中没有一种能比得上,甚至比天降甘露还要神奇,作者将怀才不遇的人才比作荔枝,抒发了仁人志士连遭贬谪、正义不能伸张的苦闷与无奈。

结构图示

重点突破

一、文章从整体上可以分成几个部分?表现了作者怎样的行文思路?

提示 文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。

二、文章第一段是小序,序的内容是什么?为什么要作小序?

提示 文章开首第一自然段是“赋”的小序。小序从荔枝的出产地写起,写了荔枝成熟的季节、荔枝的味道,诸公以及魏文帝等人对荔枝的不了解,同时也交代了自己为荔枝写赋的原委。

三、“夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”这句话写荔枝遭遇,目的是什么?

提示 此句借荔枝的遭遇暗示了全文的主旨,前三句表面论说的是荔枝,实际是指不得志的仁人志士。后四句由物联想到人,水到渠成,提示了荔枝的象征意义,抒发了仁人志士不得志的苦闷和无奈。

四、“闻者欢而竦企,见者讶而惊仡。心恚可以蠲忿,口爽可以忘疾。”该句运用了什么修辞手法?又是从哪个角度来描写荔枝的?有什么深刻含义?

提示 运用了夸张和对偶的修辞手法,用人们的听、看、心理等感受来夸张地间接描写荔枝的甘美及价值。听说者企望,见到者惊讶,生气者可消怒,生病者可忘疾,作者把荔枝描写得无与伦比,足以引起读者的向往、喜爱之情,当然是有深意的。寓意仁人志士的高洁品质及其才能。

五、最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?

提示 最后一段在前文充分描摹展现荔枝珍奇的基础上,写荔枝完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地、山川阻隔而难于被“贵人”所知。这段是对前文的深化,是作者言志的部分。由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,托物言志。

技法赏析

一、托物言志

作者运用托物言志的表现手法,把对荔枝的描写与对不被人赏识的士人的同情融为一体。荔枝就像那些高洁之士一样,心怀美玉却不被赏识。如他写道“夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?因道扬其实,遂作此赋”。即事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑,长期不可验证,最终还是受到委屈。况且士人未能施展才华,一直没有获得声誉,如果对他没有深入了解,那么他就与荔枝没有区别。于是大力推介荔枝,写作这篇赋。这样看来,文中所写的荔枝,其实就是士子。荔枝的珍奇象征士人的才德,荔枝的情态象征士人的品格,荔枝的“每被销于凡口”象征了士人的被埋没,荔枝的“罕获知于贵躬”象征了士人的不能被掌权者赏识重用的悲哀。荔枝与士子两相映衬,引人同情和感叹。

二、结构谨严

文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。

写作迁移

角度 托物言志

题目:运用托物言志的表现手法,通过对某一物象的描写,寄托自己的某种情怀。300字左右。

示例 人生如萍

一池浮萍,青青绿绿,其中也有点点水色,无风时它像一块布平铺塘面上,没有一丝一毫的皱纹,又像一块天然的青绿铜镜浮在池中。

其中也有几支树杈直插过池面,萍面略显得有些破痕——可是却不能完全划破,这之中更显示出了它的生机。杂草和翠鸟也时不时地打扰着萍面,一漾一漾的,鱼波纹是不能不出现的,使浮萍更显得拥挤和紧张。

狂风大作,起皱折的是浮萍;弯身摆头的是杂草;早已无踪影的是翠鸟,皱折只是一刻,风稍小时,萍面又恢复了原状。尔后,又是皱折,浮动不定。有时也有鱼儿的“拜访”。风是魔鬼,然而却破坏不了它。

风后,萍面依然是完整的——除了少许的杂物。

这,使我不由地想起了文天祥的诗句“身世浮沉雨打萍”。是啊,人生又何尝不像浮萍,平静的人生里时刻都有风波;而风浪又蕴藏着平静的人生。

曲折的人生,又何尝不是风中生存的浮萍,浮萍是为了生根于水中,而人是为了在大千世界中生存。

坎坎坷坷,漫漫人生,对着苍天长叹,叹已逝人生;对黄河咏赞,赞黄河雄姿;对着小草低泣,泣小草无人知晓;站在高山上高唱,唱高山的威武;对小河低吟,吟小河的涓涓……

若人生只有浮萍的平静,没有狂风,那人生就是一杯淡水无味可言;若只有小河的自私,那人间处处是冷若冰霜;若只有大山的高傲,那人间没有无私的爱……

自己的人生,自己的道路,都在自己的脚下,由自己掌握。

人生,浮萍!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列词语中,加点的字注音全都正确的一组是( )(5分)

A.环诡(ɡuǐ)

西掖(yì)

迁累(lěi)

惊仡(yì)

B.大谬(muì)

暇日(xiá)

绀理(ɡān)

蠲忿(shú)

C.黛叶(dài)

蓊郁(wēnɡ)

沮洳(jù)

绮缋(ɡuì)

D.攒萃(cuán)

骈比(pián)

冏然(jiǒnɡ)

嘉宾(jiā)

答案 D

解析 A项“掖”读“yè”。B项“谬”读“miù”,“绀”读“ɡàn”,“蠲”读“juān”。C项“蓊”读“wěnɡ”,“缋”读“huì”。

2.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(5分)

A.而世务卒卒,此志莫就

卒卒:勿促

B.因道扬其实,遂作此赋

道扬:彰显,表彰

C.乃作酸于此裔

作酸:变作酸味

D.下合围以擢本

合围:双手合抱

答案 C

解析 作酸:植物生长。

3.下列句子中,加点虚词的含义与用法判断有误的一项是( )(5分)

A.其实乃熟

乃:才

B.故微文而妙质

而:表示并列关系,相当于“又”

C.味以无比而疑

以:因,表示原因的连词

D.诸公莫之知

之:代词,“它”

答案 A

解析 乃:于是,就。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本选段,完成4~7题。(22分)

南海郡出荔枝焉,每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。余往在西掖,尝盛称之,诸公莫之知,而固未之信。唯舍人彭城刘侯,弱年累迁,经于南海,一闻斯谈,倍复喜叹,以为甘旨之极也。又谓龙眼凡果,而与荔枝齐名,魏文帝方引蒲桃及龙眼相比,是时二方不通,传闻之大谬也。每相顾闲议,欲为赋述,而世务卒卒,此志莫就。及理郡暇日,追叙往心,夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?因道扬其实,遂作此赋:果之美者,厥有荔枝。虽受气于震方,实禀精于火离,乃作酸于此裔,爰负阳以从宜。蒙休和之所播,涉寒暑而匪亏。下合围以擢本,傍荫亩而抱规。紫纹绀理,黛叶缃枝,蓊郁而霮,环合而棼。如盖之张,如帷之垂,云烟沃若,孔翠于斯。灵根所盘,不高不卑,陋下泽之沮洳,恶层崖之崄巇,彼前志之或妄,何侧生之见疵?

4.下列语句中加点的字,解释不正确的一项是( )(4分)

A.状甚环诡,味特甘滋

环诡:珍贵奇异

B.弱年累迁,经于南海

累迁:多次贬官

C.远不可验,终然永屈

终然:最终

D.傍荫亩而抱规

抱规:环绕成圆形

答案 B

解析 累迁:连续升官。

5.下列语句中加点的虚词,意思和用法相同的一组是( )(4分)

A.①每至季夏,其实乃熟

②以其乃华山之阳名之也

B.①以为甘旨之极也

②吾欲之南海,何如

C.①下合围以擢本

②又试之以鸣

D.①果之美者,厥有荔枝

②天下者,高祖天下

答案 D

解析 A项“乃”,①副词,就,于是;②介词,在。B项“之”,①助词,无实义;②动词,到。C项“以”,①连词,用来;②介词,用。D项“者”,都表停顿。

6.下面对文章内容的解说,不正确的一项是( )(4分)

A.作者以前在中书省的时候,曾经大力赞美荔枝,由于当时没有人知道荔枝,所以没有人相信荔枝的甘美。

B.作者认为魏文帝将葡萄、龙眼跟荔枝相比,是由于盛产荔枝的南方与盛产葡萄的西方之间不通往来造成的。

C.荔枝生长在偏远的南方,接受天地日月的精华,历经寒暑才长成大树,既鄙视洼地的低湿,又厌恶层崖的高险。

D.作者由荔枝联想到一直没有获得声誉、未能施展才华、没有人推荐的人士,于是写这篇文章告诉他们要像荔枝一样。

答案 D

解析 D项,“写这篇文章告诉他们要像荔枝一样”一句,理解错误,作者托物言志,为没有施展才华机会的士人鸣不平。

7.将下列句子翻译为现代汉语。(10分)

(1)诸公莫之知,而固未之信。(3分)

译文:

(2)夫物以不知而轻,味以无比而疑。(4分)

译文:

(3)彼前志之或妄,何侧生之见疵?(3分)

译文:

答案 (1)诸公没有人知道,当然不肯相信我说的了。

(2)事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑。

(3)那些以前的记载有的是错的,为何指责荔枝生于侧枝?

(二)(2014·浙江)阅读下面的文言文,完成8~12题。

欧阳行周文集序

[唐]李贻孙

欧阳君生于闽之里。幼为儿孩时,即不与众童亲狎,行止多自处。年十许岁,里中无爱者。每见河滨山畔有片景可采,心独娱之,常执卷一编,忘归于其间。逮风月清晖,或暮而尚留,窅①不能释,不自知所由,盖其性所多也。未甚识文字,随人而问章句,忽有一言契于心,移日自得,长吟高啸,不知其所止也。父母不识其志,每尝谓里人曰:“此男子未知其指何如,要恐不为汩没②之饥氓也。未知为吉凶邪?”乡人有览事多而熟于闻见者,皆贺之曰:“此若家之宝也,奈何虑之过欤!”自此遂日日知书,伏圣人之教,慕恺悌之化,达君臣父子之节,忠孝之际,唯恐不及。操笔属词,其言秀而多思,率人所未言者,君道之容易,由是振发于乡里之间。建中、贞元时,文词崛兴,遂大振耀,欧③闽之乡不知有他人也。

会故相常衮来为福之观察使,有文章高名,又性颇嗜诱进后生,推拔于寒素中,唯恐不及。至之日,比君为芝英。每有一作,屡加赏进。游娱燕飨,必召同席。君加以谦德动不逾节常公之知日又加深矣君之声渐腾于江淮且达于京师矣时人谓常公能识真。寻而陆相贽知贡举,搜罗天下文章,得士之盛,前无伦比,故君名在榜中。常与君同道而相上下者,有韩侍郎愈、李校书观,洎君并数百岁杰出,人到于今伏之。君之文新无所袭,才未尝困。精于理,故言多周详;切于情,故叙事重复:宜其司当代文柄,以变风雅。一命而卒,天其绝邪!

君于贻孙言旧故之分,于外氏为一家。故其属文之内名为予伯舅所著者,有《南阳孝子传》,有《韩城县尉厅壁记》,有《与郑居方书》,皆可征于集。故予冲幼之岁,即拜君于外家之门。大和中,予为福建团练副使日,其子价自南安抵福州,进君之旧文共十编,首尾凡若干首,泣拜请序。予诺其命矣,而词竟未就。价微有文,又早死。大中六年,予又为观察使,令访其裔,因获其孙曰澥。不可使欧阳氏之文遂绝其所传也,为题其序,亦以卒后嗣之愿云。

注 ①窅(yǎo):怅惘。②汩没:沦落。③欧:通“瓯”。

8.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(4分)

A.盖其性所多也

多:超过

B.由是振发于乡里之间

振发:显扬

C.宜其司当代文柄

司:职掌

D.皆可征于集

征:验证

答案 A

解析 本题考查文言实词的意义。“多”应为“称赞、喜欢”的意思。

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(4分)

A.

B.

C.

D.

答案 C

解析 本题考查“而、者、于、以”四个虚词的意义和用法。A项“而”,第一个表承接关系;第二个表转折关系,相当于“却”。B项“者”,第一个是定语后置的标志,“有览事多而熟于闻见”是“者”的定语;第二个是代词,……的人。C项“于”,均为介词,对。D项“以”,第一个是连词,用来;第二个是介词,凭借。

10.下列对原文的赏析,不正确的一项是( )(4分)

A.本文叙述欧阳行周的成长历程,评定其文章特点,最后交代为文集作序的缘由,有借作序为其立传之意。读此可知欧阳行周为人为文之一斑。

B.欧阳行周年少时酷爱山水与读书,尽管乡人都不喜欢他,父母也为他的将来忧心忡忡,但他天资聪颖,文笔超群,终于成为福建最著名的文士。

C.欧阳行周写文章语词清秀,思维敏捷,能言人所未言,说理精辟,立论周密详尽,擅长抒情,叙事委婉曲折,是韩愈、李观等人的同道。

D.作者痛惜欧阳行周英年早逝,未能充分施展才干,又叹其身后萧条寥落,将敬仰、追念故人的深情寓于叙事、议论之中,颇能感人。

答案 B

解析 本题考查对文章内容的把握。B项表述不当。原文“年十许岁,里中无爱者”中的“爱”是“与……交好”的意思,即欧阳行周少时在乡里没有交好的朋友,并不是“乡人都不喜欢他”。

11.用“/”给文中画波浪线的语句断句。(5分)

君加以谦德动不逾节常公之知日又加深矣君之声渐腾于江淮且达于京师矣时人谓常公能识真。

答案 君加以谦德/动不逾节/常公之知//日又加深矣/君之声//渐腾于江淮/且达于京师矣/时人谓常公能识真。

解析 本题考查的是文言文断句的能力。文言文断句的基础在于对整篇文章的领会。首先,通读这篇短文,大致了解文章内容。然后抓住标志词断开比较明显的地方。如文段中的两个“矣”后面要断开,虚词“且”前面要断开。根据主语不同句子就不同的原则,断开其他句子,如“君”“常公”“时人”。这样将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处。

12.将下列句子翻译为现代汉语。(6分)

(1)此若家之宝也,奈何虑之过欤!(3分)

译文:

(2)性颇嗜诱进后生,推拔于寒素中,唯恐不及。(3分)

译文:

答案 (1)这是你们家的宝贝啊,为什么要如此担心呢!

(2)(他)生性很喜欢引导后辈进取,在家境贫寒、门第低微的人中推举选拔(人才),生怕做不到。

解析 本题涉及一词多义、状语后置句、判断句。(1)“若”是代词,你,你们;“奈何”是副词,表示疑问,相当于“为什么”;“此若家之宝也”是判断句。(2)“诱”是动词,诱导,引导;“进”是动词,进取;“推拔”是近义词连用,推举选拔;“推拔于寒素中”是状语后置句。

参考译文

欧阳君出生在闽地乡下。还是幼童时,就不跟其他小孩子亲近玩耍,行走坐立常常自己独处。十多岁时,在乡里没有关系好的朋友。每当看见河边山畔有一点点风景可以观赏,内心就独自欢喜,常常手拿一本书,流连于风景而忘了回家。遇到月明风清之景,有时很晚了还会留在那里,内心怅惘不能释怀,自己却不知道原因,大概他的本性就喜欢山水吧。不怎么懂文章时,跟随别人去问文章字句,忽然有一句话非常合乎他的内心,很长时间内心感到很得意,长吟高啸,不知道他什么时候会停下来。他的父母不了解他的内心,常常对乡里人说:“这儿子不知道他心志怎样,怕不会成为沦落的饥民吧。不知道他这样是好事还是坏事呢?”乡人中有知道事情多见闻广的人,都来祝贺他们说:“这是你们家的宝贝啊,为什么要如此担心呢!”欧阳行周从此就天天读书,叹服仰慕圣人平易近人的教化,通晓君臣父子之间的礼节,对于忠于君主孝敬长辈这些事情,唯恐达不到圣人的要求。提笔写文章,言辞秀美,才思敏捷,一般人们说不出来的,他写起来却很容易,从此名声在乡里显扬。建中、贞元年间,他的文章兴起,名声更加显扬,瓯闽一带,人们不知道还有别的文人。

恰逢原来的丞相常衮来做福建的观察使,他在文章方面名望很高,生性很喜欢引导后辈进取,在家境贫寒、门第低微的人中推举选拔(人才),生怕做不到。常公到福建之后,把欧阳行周比作芝英。每逢他有文章问世,就屡次加以赞赏激励。游玩宴饮,一定会招来欧阳行周同席。欧阳行周更加谦让有礼,一举一动绝不会失礼。常公对他的了解,随着时间更深入了。欧阳行周的名声逐渐在江淮一带响亮起来,并且都传到京城去了。当时的人认为常公善于识别真正的人才。不久,宰相陆贽主管科举考试,搜罗天下文章,录取士人之多,之前没有人能跟他相比,所以欧阳君的名字自然也在榜中。经常跟欧阳君文道相同、才能不相上下的,有侍郎韩愈、校书李观,等到把欧阳君并入几百年来的杰出人物中,人们到现在才信服。欧阳君的文章新奇,没有什么沿袭的东西,才能不曾乏困过。他精于事理,所以文章大多周密详尽;切合于感情,所以叙述事情非常详尽:应当让他职掌当下的文坛,来改变文风。他忽然去世了,上天多么无情啊!

欧阳君对我说过亲朋故旧的情分,首推我的外祖父一家。所以他写的文章之中,为我的伯舅所写的有《南阳孝子传》,有《韩城县尉厅壁记》,有《与郑居方书》,皆可从文集里得到验证。所以我在幼年时,就在外祖父家拜见过欧阳君。大和年间,我做福建团练副使时,他的儿子欧阳价从南安来到福州,献上欧阳君的旧文一共十编,从头到尾有很多篇,哭泣叩拜请求我为他写一篇序言。我已经答应他的要求了,但文章终究没写完。欧阳价没有文名,又早就死去。大中六年,我又做观察使,让人查访他的后人,于是找到了他的孙子欧阳澥。不能让欧阳君的文章就断绝在他的传人身上,于是为他的文集题写序言,也用来完成他后人的心愿。

荔枝赋并序