粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第18课 心术

文档属性

| 名称 | 粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第18课 心术 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 426.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-04 12:33:51 | ||

图片预览

文档简介

◆18心 术

潇 洒

一株挺拔的树在风里自然地飘摇,它没有固定的姿态,却有一种从容,一种得心应手的自信,一种既放得开又收得拢,既敢倾斜又伸得直,既不拘一格、千变万化又万变不离其和谐的本领,不吃力,不做作,不雕琢,不紧张,不声嘶力竭。我们说,这是潇洒。

潇洒也是一种心态,一种精神,一种拿得起放得下的豁达,是一种饱经沧桑而又自得其乐的欢愉。宁古塔的土地上,面对流放那“山非山兮水非水”的酸辛与绝望,敝裘短褐的他以潇洒的态度在这里点燃文明的火种;经十一年的贬谪重回京城的他,仍不失那份潇洒与豪放,面对春光普照下的妩媚桃花,吐出了“玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽”的心胸……

潇洒能体现出一个人高贵的灵魂。面对困境,是绝望地郁郁此生,还是昂起高傲的头,对它不屑一顾。当年,面对气势汹汹的桓温,谢安镇定安闲,颜色不变,他直接在席上就坐,并不看桓温布置在四周围得铁桶般的卫兵,而是先吟诵了一首咏浩浩洪流的《洛生咏》,老道的桓温也被他这种潇洒旷达的风度镇住,竟不敢有所行动。乌衣巷已然是夕阳野草,然而谢安那份贵族的潇洒却如林间清风般陶醉一代又一代人。

潇洒可以超脱苦乐。宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。有了这份心境,才能淡然地将功名尘土,将得失草芥,从痛苦绝难中超然解脱。庄子在妻子的坟头“鼓盆而歌”,是大悲之后的解脱,接到自己被任命为宰相的消息,仍能静坐泥泞之中,拒绝这个入世成名的机会。他的出世无为构成了中国文人心灵的后院,在这个院子里,每一个失意的文人都被他的潇洒温情地抚摸过。

潇洒是画中的一抹水痕,将浓墨调和,将色彩匀淡,潇洒的人仿佛是一弯弦月,在孤寂清幽的天上,散发着只属于他自己的光。然而这份温煦而平和的光却柔柔地照耀着世人,令每一个人都为它所吸引。

1.君子和而不同,小人同而不和。——《论语·子路》

赏读:君子与人和谐相处,却有自己的主见;小人容易苟同别人,却不能与人和平共处。

2.和以处众,宽以接下,恕以待人,君子人也。——林逋《省心录》

赏读:对待民众和气,对待下属厚道,对待别人宽容,这样的人才是君子。

3.单者易折,众则难摧。——崔鸿《三十国春秋·西秦录》

赏读:单个人的力量脆弱,容易受挫折;集体的力量强大,不容易被打垮。

4.和羹之美,在于合异;上下之益,在能相济。——《三国志》

赏读:美食佳肴,在于能够调和各种不同的滋味;良好的上下级关系,在于彼此之间能够相互学习,取长补短。

作者视窗

苏洵教子

相传,苏洵的两个儿子幼时非常顽皮,不思进取,贪图玩乐。每当孩子们玩耍打闹时,苏洵就躲在旮旯里读书,聚精会神,神采飞扬。当孩子们围起来想看个究竟时,他又把书赶紧“藏”起来。孩子们发现了父亲的这个怪现象,以为父亲瞒着他们看什么好东西呢,就趁父亲不在家时,将书“偷”出来看;渐渐地,他们也喜欢上了读书,而且从中发现了阅读的快乐和趣味。后来,就出现了被世人赞誉的“三苏”,成为中国文坛上不多见的景观。

苏轼、苏辙的父亲苏洵在给两个儿子取名时颇费了一番苦心。他的愿望在《名二子》中是这样说的:“轮、辐、盖、轸,皆有职乎车。而‘轼’若无所为者。虽然,去轼,则吾未见其为完车也。轼乎,吾惧汝之不外饰也!天下之木莫不由辙,而是言车之功,辙于焉。虽然,车仆马毙,而患亦不及辙。是辙者善处祸福之间也。辙乎,吾知勉矣!”

人的本性是难移的。纵观苏轼兄弟的一生遭遇,再看苏洵当初给两个儿子取名时所持的愿望,我们可以说只实现了一半。苏辙的一生,的确是做到了谨小慎微,游离于改革与保守之间,在激烈的政治斗争中,虽然也屡遭贬斥,但终能免祸,并且有个较安适的晚年。苏轼则未能因父亲取名“轼”而改掉其“不外饰”的性格,恰恰就是这“不外饰”的性格使他吃尽了苦头。无论是以王安石为首的改革派,还是以司马光为首的保守派,都对他不满意,都想排挤他、打击他。再说这“轼”,这一作为乘车人扶手的横木,诚然有使人不至于因车的突然停止而前倾,但其所处的位置也十分抢眼,想要做到不招人嫉,实在是太难了。这恐怕是苏洵在给两个儿子取名时始料不及的吧。

苏洵(1009—1066),北宋散文家。字明允,号老泉。眉山(今属四川)人。嘉祐年间,其文得欧阳修举荐,一时公卿士大夫争相传诵,文名因而大盛。与其子苏轼、苏辙合称三苏,均列入唐宋八大家。有《嘉祐集》传世,代表作有《权书》、《衡论》、《六国论》等。

写作背景

北宋中期,国势日衰,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略气焰日益嚣张。为求苟安,宋每年都得向契丹、西夏纳币输帛,结果,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。文章逐节论述用兵的方法,分治心、尚义、养士、智愚、料敌、审势、出奇、守备等八个方面,而以治心(即将帅的思想与军事素养)为核心,所以标题叫“心术”。

基础梳理

1.古今异义

(1)麋鹿兴于左而目不瞬。

古义:

今义:

(2)能以兵尝敌。

古义:

今义:

答案 (1)古义:突然出现。今义:兴起。

(2)古义:试探。今义:辨别滋味。

2.一词多义

(1)怒

(2)为

(3)而

(4)固

答案 (1)激起义愤 愤怒 (2)作为 成为 (3)连词,表转折,却 连词,表顺承 连词,表并列 连词,表修饰

(4)确实 牢固

3.词类活用

(1)形容词作名词

①而后可以动于险:

②此用长短之术也:

(2)名词作状语

尺箠当猛虎:

(3)名词作动词

冠胄衣甲:

答案 (1)①危险处。②长处和短处。(2)用鞭子。

(3)戴着;穿着

4.文言句式

(1)而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也:

(2)徒手遇蜥蜴,变色而却步,人之情也:

(3)麋鹿兴于左而目不瞬:

(4)士以义怒,可与百战:

答案 (1)判断句。(2)判断句。(3)状语后置句。

(4)省略句。

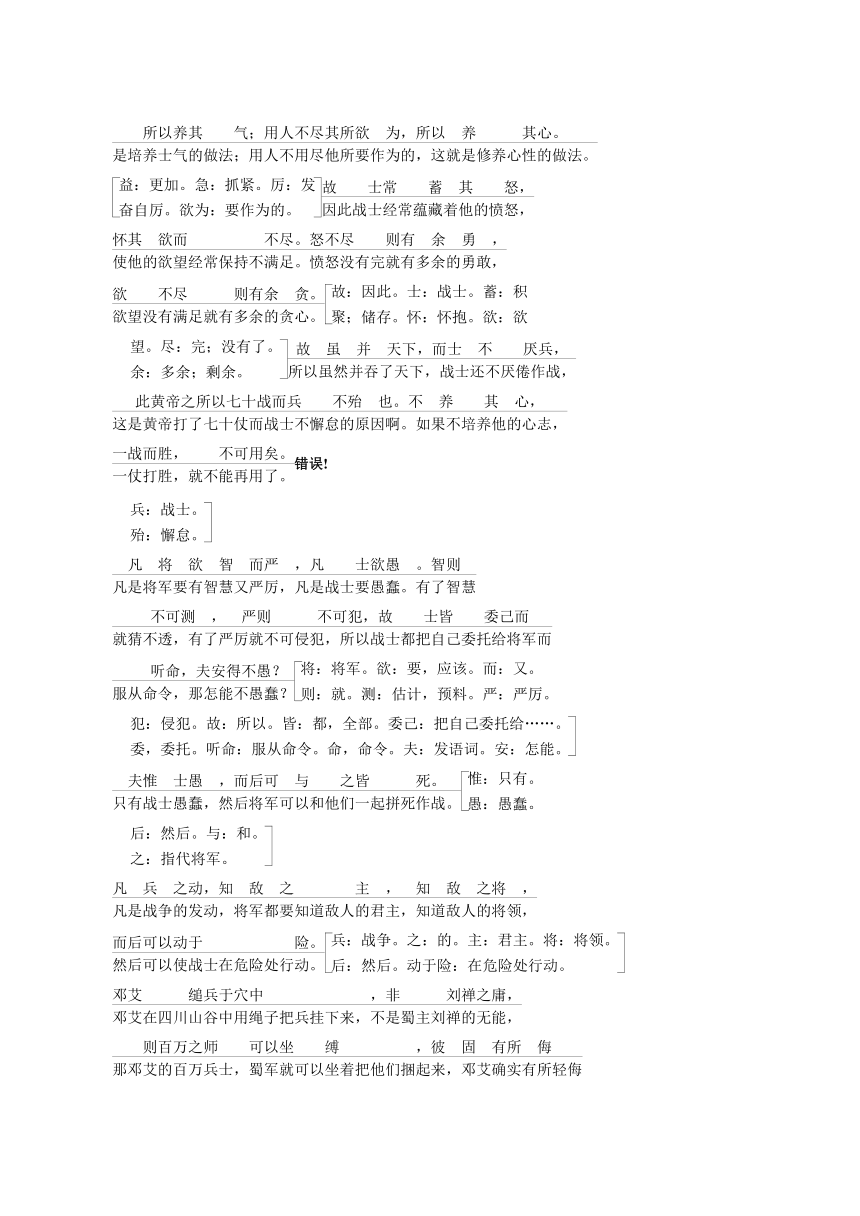

5.文白对照

文本助读

本文讲将领的心理修养,制下御敌之道,以及运思、机权之术,涉及战争中诸多重要问题,以其朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。

结构图示

论

重点突破

一、什么是“治心”?作者认为作为主将,应该具有怎样的心理品质?

提示 “治心”,就是心理修养。作者认为,主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。

二、什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”说的?

提示 “上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依利而行,则可尽天下之大利。因为“惟义可以怒士”,怒士,就是激励士气,“士以义怒,可与百战”,正义之师无往而不胜。

三、本文在论证上具有怎样的特点?论证了哪些关系?请举例说明。

提示 文章深入实际,阐释道理,以理服人,以朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。在文中,作者论述到下列关系,这些关系都体现了作者的辩证法思想:如,战争中的“义”和“利”的关系;战争与财、力、心、气的关系;战争

的阴长和暴短的关系等。另外,文章还阐述了智与愚,理和势、忍和勇、静和动,尝敌和自尝等众多双方因素的关系。

四、“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬。”该句运用了什么修辞手法?好处是什么?

提示 这句话运用夸张和对偶的修辞手法,生动形象地写出了将领要沉着冷静。色,脸色。意指镇静沉着,在突发事变前毫不惊慌失措。

技法赏析

1.切实讲理,以理服人。

不论是战争中“义”与“利”的关系,战争与财、力、心、气的关系,战争中的阴长和暴短的关系,还是智和愚、理和势、忍和勇、静和动,尝敌和自尝等众多对方因素的关系。作者总是从矛盾的双方着眼去思索,并寻求解决问题的方法,这使得文章所表述的战略思想,具有深邃而又切合实用的特点。

2.多用排偶,整散结合。

起语多“凡”字,使行文理足气壮;转接多“然后”、“而后”、“故”,语气果断斩截;全篇多短句而少语词,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处之多,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麇鹿兴于左而目不瞬”,“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”,“一忍可以支百勇,一静可以制百动”,这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,也是极富哲理的句子。

写作迁移

角度 排偶句的运用

题目:尝试运用骈文的排偶句和长短句,写一段抒情性文字,200字左右。

示例 走进语文世界。

你将惊叹于“千树万树梨花开”的北国雪景,流连于“春来江水绿如蓝”的南国水乡。

你将与李白一起在月夜飞渡镜湖,梦游天姥,感受洞天石扉訇然中开的气势,欣赏仙人聚会的盛况,仰视诗人扬眉挺胸不事权贵的伟岸身姿!

你将沉醉于“间关莺语花底滑”的琵琶语中,止步于“铁骑突出刀枪鸣”的场景中,聆听“天涯沦落人”心中的风雨声和雷鸣声。

你可以与冰心一道仰观“繁星”,俯视“春水”;去沐浴繁星般母爱的光辉,捡拾春水中一颗颗哲理与情感的珍珠。你可以与冰心一起期盼那承载着童心和爱心的白色纸船越过大洋飘进母亲的梦乡!

语文世界,如诗如画,如梦如幻;语文世界,群英荟萃,胜友如云。

语文世界,它让你有缘与名人对话,让你品尝人生百味,让你激情澎湃,手舞足蹈!走进语文世界吧,那里精彩万分!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一组是( )(5分)

A.麋鹿(mǐ)

斥堠(hòu)

丰犒(ɡào)

尺棰(chuí)

B.缒兵(zhuì)

烽燧(suí)

狎(xiá)

蜥蜴(xīyì)

C.袒裼(xī)

冠胄(zhòu)

寝室(qǐn)

所恃(shì)

D.校正(jiào)

刘禅(chán)

固有所侮(wǔ)

抗而暴之(bào)

答案 C

解析 A项“麋”读“mí”,“犒”读“kào”。B项“燧”读“suì”。D项中“禅”读“shàn”,“暴”读“pù”。

2.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一组是( )(5分)

A.①凡兵上义

上:崇尚

②麋鹿兴于左而目不瞬

兴:突然出现

B.①以兵尝敌

尝:曾经

②小挫益厉

厉:厉害

C.①七十战而兵不殆也

殆:懈怠

②士以义怒

怒:激起愤怒

D.①故去就可以决

去就:离开与靠近

②支大利大患

支:对付

答案 B

解析 尝:试探(虚实)。厉:发奋自厉。

3.下列句子中,没有通假字的一项是( )(5分)

A.凡兵上义

B.冠胄衣甲,据兵而寝

C.小挫益厉

D.此黄帝之所以七十战而兵不殆也

答案 B

解析 A项“上”通“尚”,崇尚。C项“厉”通“励”,发奋自厉。D项“殆”通“怠”,松懈,懈怠。

4.下列句子中,句式和其他三项不同的是( )(5分)

A.夫惟士愚,而后可与之皆死

B.邓艾缒兵于穴中

C.奉宣室以何年

D.复游于赤壁之下

答案 A

解析 A项是一般句式。BCD三项都是状语后置。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本选段,完成5~8题。(20分,每小题5分)

为将之道,当先治心。泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。

凡兵上义。不义,虽利勿动。非一动之为害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌,所以养其财;丰犒而优游之,所以养其力;小胜益急,小挫益厉,所以养其气;用人不尽其所欲为,所以养其心。故士常蓄其怒,怀其欲而不尽。怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪。故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。不养其心,一战而胜,不可用矣。

凡将欲智而严,凡士欲愚。智则不可测,严则不可犯,故士皆委己而听命,夫安得不愚?夫惟士愚,而后可与之皆死。

凡兵之动,知敌之主,知敌之将,而后可以动于险。邓艾缒兵于穴中,非刘禅之庸,则百万之师可以坐缚,彼固有所侮而动也。故古之贤将,能以兵尝敌,而又以敌自尝,故去就可以决。

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.麋鹿兴于左而目不瞬

瞬:眨眼

B.小胜益急,小挫益厉

益:增加

C.故虽并天下,而士不厌兵

并:吞并

D.故士皆委己而听命

委:交付

答案 B

解析 益:更加。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.①士以义怒,可与百战

②私见张良,具告以事

B.①非一动之为害

②谁为大王为此计者

C.①丰犒而优游之

②而此独以钟名,何哉

D.①凡兵之动,知敌之主

②古人之观于天地、山川、草木

答案 D

解析 A项“以”,①介词,因;②介词,把。B项“为”,①动词,造成;②介词,替。C项“而”,①连词,顺承;②连词,转折。D项“之”,主谓之间,取消句子独立性。

7.下列语句编成四组,全是“调动士兵积极性”的做法的一项是( )

①泰山崩于前而色不变 ②将战养其力,既战养其气 ③小胜益急,小挫益厉 ④智则不可测,严则不可犯⑤怀其欲而不尽 ⑥用人不尽其所欲为

A.③⑤⑥

B.②④⑥

C.①②④

D.①③⑤

答案 A

解析 ①是为将应有的心态。④是为将应具备的两种素质。排除这两项即可。

8.下列有关文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.作为将领,应该有临危不惧、处变不惊的良好素质。惟其如此,才可以统率军队,谋求胜利。

B.调动士兵最好的方法是告诉他们正义,用正义激发他们,士兵就会一往直前,无畏无惧。

C.对待战争,战前要积蓄财力;战时要鼓励士气;战后要修养心性。要让士兵怀有不可满足的愿望。

D.摸清敌情才能出动军队,要了解敌方的君主,了解敌方的将领,唯此才能够出兵于危险的地方。

答案 C

解析 C项“要让士兵怀有不可满足的愿望”应为“要让士兵怀有没有实现的愿望”。

(二)阅读下面的文字,完成9~12题。(20分)

广 士①

苏 洵

古之取士,取于盗贼,取于夷狄;古之人非以盗贼、夷狄之事可为也,以贤之所在而已矣。夫贤之所在,贵而贵取焉,贱而贱取焉。是以盗贼下人,夷狄异类,虽奴隶之所耻,而往往登之朝廷,坐之郡国,而不以为怍。而绳趋尺步,华言华服者,往往反摈弃不用。何则?天下之能绳趋而尺步,华言而华服者众也,朝廷之政,郡国之事,非特如此而可治也。彼虽不能绳趋而尺步,华言而华服,然而其才果可用于此,则居此位可也。古者,天下之国大而多士大夫者,不过曰齐与秦也。而管夷吾相齐,贤也,而举二盗焉;穆公霸秦,贤也,而举由余焉。是其能果于是非而不牵于众人之议也,未闻有以用盗贼、夷狄而鄙之者也。今有人非盗贼、非夷狄,而犹不获用,吾不知其何故也。

夫古之用人,无择于势,布衣寒士而贤则用之,公卿之子弟而贤则用之,武夫健卒而贤则用之,巫医方技而贤则用之,胥史贱吏而贤则用之。今也,布衣寒士持方尺之纸,书声病剽窃之文,而至享万钟之禄;卿大夫之子弟饱食于家,一出而驱高车,驾大马,以为民上;武夫健卒有洒扫之力,奔走之旧,久乃领藩郡,执兵柄;巫医方技一言之中,大臣且举以为吏。若此者,皆非贤也,皆非功也,是今之所以进之之途多于古也。而胥史贱吏,独弃而不录,使老死于敲榜趋走,而贤与功者不获一施,吾甚惑也。不知胥吏之贤,优而养之,则儒生武士或所不若。

昔者汉有天下,平津侯、乐安侯辈皆号为儒宗,而卒不能为汉立不世大功。而其卓绝隽伟震耀四海者,乃其贤人之出于吏胥中者耳。夫赵广汉,河间之郡吏也;尹翁归,河东之狱吏也;张敞,太守之卒史也;王尊,涿郡之书佐也。是皆雄隽明博,出之可以为将,而内之可以为相者也,而皆出于吏胥中者,有以也。夫吏胥之人,少而习法律,长而习狱讼,老奸大豪畏惮慑伏,吏之情状、变化、出入无不谙究,因而官之,则豪民猾吏之弊,表里毫末毕见于外,无所逃遁。而又上之人择之以才,遇之以礼,而其志复自知得自奋于公卿,故终不肯自弃于恶以贾罪戾,而败其终身之利。故当此时,士君子皆优为之,而其间自纵于大恶者,大约亦不过几人,而其尤贤者,乃至成功如是。今之吏胥则不然,始而入之不择也,终而遇之以犬彘也。长吏一怒,不问罪否,袒而笞之;喜而接之,乃反与交手为市。其人常曰:长吏待我以犬彘,我何望而不为犬彘哉?是以平民不能自弃为犬彘之行,不肯为吏矣,况士君子而肯俯首为之乎!然欲使之谨饰可用如两汉,亦不过择之以才,待之以礼,恕其小过,而弃绝其大恶之不可贳②忍者,而后察其贤有功而爵之、禄之、贵之,勿弃之于冗流之间。则彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄③夺,而奇才绝智出矣。

夫人固有才智奇绝而不能为章句名数声律之学者,又有不幸而不为者。苟一之以进士、制策,是使奇才绝智有时而穷也。使吏胥之人得出为长吏是使一介之才无所逃也进士制策网之于上此又网之于下而曰天下有遗才者吾不信也。

注 ①本文是苏洵主张广召士人的一篇论文。文中苏洵主张用人应不拘一格,选拔官吏应注重真才实学,任人唯贤,并对科举制度进行了指责。②贳(shì):赦免,宽大。③

匄(gài):同“丐”,乞求。

9.下列语句中加点的词,解释不当的一项是( )(3分)

A.登之朝廷,坐之郡国,而不以为怍

怍:羞愧

B.未闻有以用盗贼、夷狄而鄙之者也

鄙:卑鄙

C.而其卓绝隽伟震耀四海者

隽:才智出众

D.吏之情状、变化、出入无不谙究

谙:熟悉

答案 B

解析 鄙:被鄙视。

10.下列语句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.①以贤之所在而已矣 ②择之以才,遇之以礼

B.①天下之国大而多士大夫者

②夫人固有才智奇绝而不能为章句名数声律之学者

C.①吾不知其何故也 ②而败其终身之利

D.①胥史贱吏而贤则用之

②然而其才果可用于此,则居此位可也

答案 D

解析 A项“以”①因为;②凭。B项“而”①表并列;②表转折,却。C项“其”①代词,这;②代词,他的。D项“则”都是顺承连词,就。

11.下列语句分别编为四组,全都是作者主张“广士”理由的一项是( )(3分)

①巫医方技一言之中,大臣且举以为吏 ②夫古之用人,无择于势 ③吏之情状、变化、出入无不谙究 ④择之以才,待之以礼,恕其小过 ⑤彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄夺 ⑥使一介之才无所逃也

A.①④⑤

B.②③⑥

C.①③⑤

D.②④⑥

答案 B

解析 ①不是广士的理由,是说当时的情况。④是对待士人的方法。排除即可。

12.断句与翻译。(11分)

(1)用“/”给文中画波浪线的语句断句。(3分)

使吏胥之人得出为长吏是使一介之才无所逃也进士制策网之于上此又网之于下而曰天下有遗才者吾不信也。

(2)将下列句子翻译为现代汉语。(8分)

①夫古之用人,无择于势,布衣寒士而贤则用之,公卿之子弟而贤则用之。

译文:

②则彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄夺,而奇才绝智出矣。

译文:

答案 (1)使吏胥之人/得出为长吏/是使一介之才无所逃也/进士/制策网之于上/此又网之于下/而曰天下有遗才者/吾不信也。

(2)①古代选用人才,不会受到门第高低、势力大小的影响。平民百姓贫穷的读书人,如果贤明就起用他们;有权势的人的子弟,如果贤明就起用他们。②那么,那些希望建立功业名声的,就会自尊自爱,不敢奢求和豪夺,这样具备奇特才能和绝顶智慧的人就会出现了。

参考译文

古代选拔人才,有的从盗贼中选取,有的从夷狄中选取。古代的人并非认为盗贼、夷狄的事是可以干的,是因为他们中间有贤明的人罢了。贤明的人生活在高贵的人当中,就从高贵的人中选取他们;生活在贫贱的人当中,就从贫贱的人中选取他们。因此,像盗贼这样的下等人,夷狄这样的外族人,就是奴隶也会耻笑他们,可是掌权的人往往把他们提升到朝廷里,让他们坐在州郡的公厅上,都不当作是羞愧的事。但是那些循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽的人往往被摈弃不用。为什么会这样呢?天下能够循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽的人太多了。朝廷的政务、郡国的事情,并不是靠这些人就能够办好的。他们虽然不会循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽,然而他们的才能恰好可以用来处理这些事情。那么他们担任这样的官职是可以的。古时候,天下的诸侯国既大又多读书人的,不过是秦国和齐国。管夷吾担任齐相,很有贤才,可他荐举了两个盗贼出身的人。秦穆公称霸诸侯时,也很有贤才,可他选用了西戎的由余。这说明他们在是非问题上勇于决断,没有受到众人议论的牵制。也从来没听说过他们由于起用盗贼、夷狄而被鄙视。现在有些人才既不是盗贼,也不是夷狄,而没受到重用,我不知道这是什么原因。

古代选用人才,不会受到门第高低、势力大小的影响。平民百姓贫穷的读书人,如果贤明就起用他们;有权势的人的子弟,如果贤明就起用他们;武夫士卒,如果贤明就起用他们;巫师、医生、算卦的、相面的,如果贤明就起用他们;地位卑下的书吏衙役,如果贤明就起用他们。现在,平民百姓、贫贱的读书人拿着几尺见方的纸片,写上有声病、剽窃的文章就可以享受万钟的俸禄;卿大夫的子弟在家里饱食终日,一出来就可以乘高大的车、驾高大的马,去作为民众的长官;武夫士卒拥有为达官贵人洒扫的力气,奔走效劳的旧情,干得久了就可以做藩郡的长官、执掌兵权;巫师、医生、算卦的、相面的,凭借几句中听的花言巧语,就受到大臣们的推举,任为官吏。像他们这样的人,都不是贤明的人,也都不是有功劳的人。所以现在升官晋级的途径超过古代。但是忽视了书吏衙役,没有录用他们,使他们老死在鞭打罪犯、奉命奔走的小事上。可是他们的贤才和功夫从没得到施用,我感到很疑惑。人们不了解贤明的文书小吏,如果用优厚的待遇来供养他们,那么读书人武夫有的也比不上他们。

汉代占有天下的时候,平津侯、乐安侯等人都号称为一代儒宗,然而最终没有给汉朝建立不可一世的大功。而那些才能卓绝、奇伟俊秀、威震四海的人,是从地位卑下有才能的胥吏中间脱颖而出的。赵广汉,是河间的郡吏;尹翁归,是河东郡的狱吏;张敞,是太守的卒史;王尊,是涿郡的书佐。这些人都是雄隽明博之才,在外,可以作将,在朝廷上,可以作相。而这些人都出自吏胥中,是有原因的。这些曾经做过吏胥的人,年轻时学过法律,长大后熟悉狱讼,老奸巨猾的豪猾之人都畏惧佩服他们,官吏的情况、变化、出入没有他们不知道的。利用他们做官,那些豪民猾吏的伎俩,里里外外、一星一点都显露得非常清楚,不能逃过他们的眼睛。而这些人又是他们的上级官员凭才能选拔的,以礼对待的。他们也知道要靠自己的奋斗才能到达公卿的地位,所以最终也不肯自弃自己于罪恶之中以招来祸患,败坏自己终身的利益。所以在那个时期,士人君子都努力向善,这中间放纵自己酿成大罪的,大约也不超过几人,而其中特别有才能的,就达到了今天我们所知道的这样的成就。现在的吏胥却不是这样,一开始进入官场没有加以选拔,最终长官对待他们就像对待猪狗一样。长官一愤怒,不问是不是有罪,就对他们进行打骂;高兴了就提拔接引他们,有的竟然到了勾结起来作奸犯科牟取私利的地步。那些人常说:长官用对待猪狗的方式对待我,我为什么期望自己不像猪狗一样呢?因此平民百姓都不愿放弃自己美好的品行成为猪狗一类,也就不肯为吏了,更何况士人君子俯首为吏呢!这样看来,想使吏胥严肃整饬,可以采用两汉的做法,也不过就是按照才能选拔他们,对他们以礼相待,宽恕他们小的过错,杜绝那些有极大过错又不能饶恕容忍的,而后观察他们的才能,有功的就封爵、赐禄,让他们富贵,不把他们放在平庸无能的人之间。那么,那些希望建立功业名声的,就会自尊自爱,不敢奢求和豪夺,这样具备奇特才能和绝顶智慧的人就会出现了。

人本来就有有聪明才智而不能写章句、名数、声律的,又有不愿意学习这些的。假使一切都用进士、制策来选拔人才,这样就会使一些具有奇才绝智的人有时遭到困厄。使吏胥之人能够成为长吏,这样就不会丢下一个有才能的人。进士、制策从上面网罗人才,从胥吏中间再选拔人才,这样再说天下有遗漏的人才,我是不相信的。

潇 洒

一株挺拔的树在风里自然地飘摇,它没有固定的姿态,却有一种从容,一种得心应手的自信,一种既放得开又收得拢,既敢倾斜又伸得直,既不拘一格、千变万化又万变不离其和谐的本领,不吃力,不做作,不雕琢,不紧张,不声嘶力竭。我们说,这是潇洒。

潇洒也是一种心态,一种精神,一种拿得起放得下的豁达,是一种饱经沧桑而又自得其乐的欢愉。宁古塔的土地上,面对流放那“山非山兮水非水”的酸辛与绝望,敝裘短褐的他以潇洒的态度在这里点燃文明的火种;经十一年的贬谪重回京城的他,仍不失那份潇洒与豪放,面对春光普照下的妩媚桃花,吐出了“玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽”的心胸……

潇洒能体现出一个人高贵的灵魂。面对困境,是绝望地郁郁此生,还是昂起高傲的头,对它不屑一顾。当年,面对气势汹汹的桓温,谢安镇定安闲,颜色不变,他直接在席上就坐,并不看桓温布置在四周围得铁桶般的卫兵,而是先吟诵了一首咏浩浩洪流的《洛生咏》,老道的桓温也被他这种潇洒旷达的风度镇住,竟不敢有所行动。乌衣巷已然是夕阳野草,然而谢安那份贵族的潇洒却如林间清风般陶醉一代又一代人。

潇洒可以超脱苦乐。宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。有了这份心境,才能淡然地将功名尘土,将得失草芥,从痛苦绝难中超然解脱。庄子在妻子的坟头“鼓盆而歌”,是大悲之后的解脱,接到自己被任命为宰相的消息,仍能静坐泥泞之中,拒绝这个入世成名的机会。他的出世无为构成了中国文人心灵的后院,在这个院子里,每一个失意的文人都被他的潇洒温情地抚摸过。

潇洒是画中的一抹水痕,将浓墨调和,将色彩匀淡,潇洒的人仿佛是一弯弦月,在孤寂清幽的天上,散发着只属于他自己的光。然而这份温煦而平和的光却柔柔地照耀着世人,令每一个人都为它所吸引。

1.君子和而不同,小人同而不和。——《论语·子路》

赏读:君子与人和谐相处,却有自己的主见;小人容易苟同别人,却不能与人和平共处。

2.和以处众,宽以接下,恕以待人,君子人也。——林逋《省心录》

赏读:对待民众和气,对待下属厚道,对待别人宽容,这样的人才是君子。

3.单者易折,众则难摧。——崔鸿《三十国春秋·西秦录》

赏读:单个人的力量脆弱,容易受挫折;集体的力量强大,不容易被打垮。

4.和羹之美,在于合异;上下之益,在能相济。——《三国志》

赏读:美食佳肴,在于能够调和各种不同的滋味;良好的上下级关系,在于彼此之间能够相互学习,取长补短。

作者视窗

苏洵教子

相传,苏洵的两个儿子幼时非常顽皮,不思进取,贪图玩乐。每当孩子们玩耍打闹时,苏洵就躲在旮旯里读书,聚精会神,神采飞扬。当孩子们围起来想看个究竟时,他又把书赶紧“藏”起来。孩子们发现了父亲的这个怪现象,以为父亲瞒着他们看什么好东西呢,就趁父亲不在家时,将书“偷”出来看;渐渐地,他们也喜欢上了读书,而且从中发现了阅读的快乐和趣味。后来,就出现了被世人赞誉的“三苏”,成为中国文坛上不多见的景观。

苏轼、苏辙的父亲苏洵在给两个儿子取名时颇费了一番苦心。他的愿望在《名二子》中是这样说的:“轮、辐、盖、轸,皆有职乎车。而‘轼’若无所为者。虽然,去轼,则吾未见其为完车也。轼乎,吾惧汝之不外饰也!天下之木莫不由辙,而是言车之功,辙于焉。虽然,车仆马毙,而患亦不及辙。是辙者善处祸福之间也。辙乎,吾知勉矣!”

人的本性是难移的。纵观苏轼兄弟的一生遭遇,再看苏洵当初给两个儿子取名时所持的愿望,我们可以说只实现了一半。苏辙的一生,的确是做到了谨小慎微,游离于改革与保守之间,在激烈的政治斗争中,虽然也屡遭贬斥,但终能免祸,并且有个较安适的晚年。苏轼则未能因父亲取名“轼”而改掉其“不外饰”的性格,恰恰就是这“不外饰”的性格使他吃尽了苦头。无论是以王安石为首的改革派,还是以司马光为首的保守派,都对他不满意,都想排挤他、打击他。再说这“轼”,这一作为乘车人扶手的横木,诚然有使人不至于因车的突然停止而前倾,但其所处的位置也十分抢眼,想要做到不招人嫉,实在是太难了。这恐怕是苏洵在给两个儿子取名时始料不及的吧。

苏洵(1009—1066),北宋散文家。字明允,号老泉。眉山(今属四川)人。嘉祐年间,其文得欧阳修举荐,一时公卿士大夫争相传诵,文名因而大盛。与其子苏轼、苏辙合称三苏,均列入唐宋八大家。有《嘉祐集》传世,代表作有《权书》、《衡论》、《六国论》等。

写作背景

北宋中期,国势日衰,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略气焰日益嚣张。为求苟安,宋每年都得向契丹、西夏纳币输帛,结果,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。文章逐节论述用兵的方法,分治心、尚义、养士、智愚、料敌、审势、出奇、守备等八个方面,而以治心(即将帅的思想与军事素养)为核心,所以标题叫“心术”。

基础梳理

1.古今异义

(1)麋鹿兴于左而目不瞬。

古义:

今义:

(2)能以兵尝敌。

古义:

今义:

答案 (1)古义:突然出现。今义:兴起。

(2)古义:试探。今义:辨别滋味。

2.一词多义

(1)怒

(2)为

(3)而

(4)固

答案 (1)激起义愤 愤怒 (2)作为 成为 (3)连词,表转折,却 连词,表顺承 连词,表并列 连词,表修饰

(4)确实 牢固

3.词类活用

(1)形容词作名词

①而后可以动于险:

②此用长短之术也:

(2)名词作状语

尺箠当猛虎:

(3)名词作动词

冠胄衣甲:

答案 (1)①危险处。②长处和短处。(2)用鞭子。

(3)戴着;穿着

4.文言句式

(1)而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也:

(2)徒手遇蜥蜴,变色而却步,人之情也:

(3)麋鹿兴于左而目不瞬:

(4)士以义怒,可与百战:

答案 (1)判断句。(2)判断句。(3)状语后置句。

(4)省略句。

5.文白对照

文本助读

本文讲将领的心理修养,制下御敌之道,以及运思、机权之术,涉及战争中诸多重要问题,以其朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。

结构图示

论

重点突破

一、什么是“治心”?作者认为作为主将,应该具有怎样的心理品质?

提示 “治心”,就是心理修养。作者认为,主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。

二、什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”说的?

提示 “上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依利而行,则可尽天下之大利。因为“惟义可以怒士”,怒士,就是激励士气,“士以义怒,可与百战”,正义之师无往而不胜。

三、本文在论证上具有怎样的特点?论证了哪些关系?请举例说明。

提示 文章深入实际,阐释道理,以理服人,以朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。在文中,作者论述到下列关系,这些关系都体现了作者的辩证法思想:如,战争中的“义”和“利”的关系;战争与财、力、心、气的关系;战争

的阴长和暴短的关系等。另外,文章还阐述了智与愚,理和势、忍和勇、静和动,尝敌和自尝等众多双方因素的关系。

四、“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬。”该句运用了什么修辞手法?好处是什么?

提示 这句话运用夸张和对偶的修辞手法,生动形象地写出了将领要沉着冷静。色,脸色。意指镇静沉着,在突发事变前毫不惊慌失措。

技法赏析

1.切实讲理,以理服人。

不论是战争中“义”与“利”的关系,战争与财、力、心、气的关系,战争中的阴长和暴短的关系,还是智和愚、理和势、忍和勇、静和动,尝敌和自尝等众多对方因素的关系。作者总是从矛盾的双方着眼去思索,并寻求解决问题的方法,这使得文章所表述的战略思想,具有深邃而又切合实用的特点。

2.多用排偶,整散结合。

起语多“凡”字,使行文理足气壮;转接多“然后”、“而后”、“故”,语气果断斩截;全篇多短句而少语词,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处之多,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麇鹿兴于左而目不瞬”,“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”,“一忍可以支百勇,一静可以制百动”,这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,也是极富哲理的句子。

写作迁移

角度 排偶句的运用

题目:尝试运用骈文的排偶句和长短句,写一段抒情性文字,200字左右。

示例 走进语文世界。

你将惊叹于“千树万树梨花开”的北国雪景,流连于“春来江水绿如蓝”的南国水乡。

你将与李白一起在月夜飞渡镜湖,梦游天姥,感受洞天石扉訇然中开的气势,欣赏仙人聚会的盛况,仰视诗人扬眉挺胸不事权贵的伟岸身姿!

你将沉醉于“间关莺语花底滑”的琵琶语中,止步于“铁骑突出刀枪鸣”的场景中,聆听“天涯沦落人”心中的风雨声和雷鸣声。

你可以与冰心一道仰观“繁星”,俯视“春水”;去沐浴繁星般母爱的光辉,捡拾春水中一颗颗哲理与情感的珍珠。你可以与冰心一起期盼那承载着童心和爱心的白色纸船越过大洋飘进母亲的梦乡!

语文世界,如诗如画,如梦如幻;语文世界,群英荟萃,胜友如云。

语文世界,它让你有缘与名人对话,让你品尝人生百味,让你激情澎湃,手舞足蹈!走进语文世界吧,那里精彩万分!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一组是( )(5分)

A.麋鹿(mǐ)

斥堠(hòu)

丰犒(ɡào)

尺棰(chuí)

B.缒兵(zhuì)

烽燧(suí)

狎(xiá)

蜥蜴(xīyì)

C.袒裼(xī)

冠胄(zhòu)

寝室(qǐn)

所恃(shì)

D.校正(jiào)

刘禅(chán)

固有所侮(wǔ)

抗而暴之(bào)

答案 C

解析 A项“麋”读“mí”,“犒”读“kào”。B项“燧”读“suì”。D项中“禅”读“shàn”,“暴”读“pù”。

2.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一组是( )(5分)

A.①凡兵上义

上:崇尚

②麋鹿兴于左而目不瞬

兴:突然出现

B.①以兵尝敌

尝:曾经

②小挫益厉

厉:厉害

C.①七十战而兵不殆也

殆:懈怠

②士以义怒

怒:激起愤怒

D.①故去就可以决

去就:离开与靠近

②支大利大患

支:对付

答案 B

解析 尝:试探(虚实)。厉:发奋自厉。

3.下列句子中,没有通假字的一项是( )(5分)

A.凡兵上义

B.冠胄衣甲,据兵而寝

C.小挫益厉

D.此黄帝之所以七十战而兵不殆也

答案 B

解析 A项“上”通“尚”,崇尚。C项“厉”通“励”,发奋自厉。D项“殆”通“怠”,松懈,懈怠。

4.下列句子中,句式和其他三项不同的是( )(5分)

A.夫惟士愚,而后可与之皆死

B.邓艾缒兵于穴中

C.奉宣室以何年

D.复游于赤壁之下

答案 A

解析 A项是一般句式。BCD三项都是状语后置。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本选段,完成5~8题。(20分,每小题5分)

为将之道,当先治心。泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。

凡兵上义。不义,虽利勿动。非一动之为害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌,所以养其财;丰犒而优游之,所以养其力;小胜益急,小挫益厉,所以养其气;用人不尽其所欲为,所以养其心。故士常蓄其怒,怀其欲而不尽。怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪。故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。不养其心,一战而胜,不可用矣。

凡将欲智而严,凡士欲愚。智则不可测,严则不可犯,故士皆委己而听命,夫安得不愚?夫惟士愚,而后可与之皆死。

凡兵之动,知敌之主,知敌之将,而后可以动于险。邓艾缒兵于穴中,非刘禅之庸,则百万之师可以坐缚,彼固有所侮而动也。故古之贤将,能以兵尝敌,而又以敌自尝,故去就可以决。

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.麋鹿兴于左而目不瞬

瞬:眨眼

B.小胜益急,小挫益厉

益:增加

C.故虽并天下,而士不厌兵

并:吞并

D.故士皆委己而听命

委:交付

答案 B

解析 益:更加。

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.①士以义怒,可与百战

②私见张良,具告以事

B.①非一动之为害

②谁为大王为此计者

C.①丰犒而优游之

②而此独以钟名,何哉

D.①凡兵之动,知敌之主

②古人之观于天地、山川、草木

答案 D

解析 A项“以”,①介词,因;②介词,把。B项“为”,①动词,造成;②介词,替。C项“而”,①连词,顺承;②连词,转折。D项“之”,主谓之间,取消句子独立性。

7.下列语句编成四组,全是“调动士兵积极性”的做法的一项是( )

①泰山崩于前而色不变 ②将战养其力,既战养其气 ③小胜益急,小挫益厉 ④智则不可测,严则不可犯⑤怀其欲而不尽 ⑥用人不尽其所欲为

A.③⑤⑥

B.②④⑥

C.①②④

D.①③⑤

答案 A

解析 ①是为将应有的心态。④是为将应具备的两种素质。排除这两项即可。

8.下列有关文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.作为将领,应该有临危不惧、处变不惊的良好素质。惟其如此,才可以统率军队,谋求胜利。

B.调动士兵最好的方法是告诉他们正义,用正义激发他们,士兵就会一往直前,无畏无惧。

C.对待战争,战前要积蓄财力;战时要鼓励士气;战后要修养心性。要让士兵怀有不可满足的愿望。

D.摸清敌情才能出动军队,要了解敌方的君主,了解敌方的将领,唯此才能够出兵于危险的地方。

答案 C

解析 C项“要让士兵怀有不可满足的愿望”应为“要让士兵怀有没有实现的愿望”。

(二)阅读下面的文字,完成9~12题。(20分)

广 士①

苏 洵

古之取士,取于盗贼,取于夷狄;古之人非以盗贼、夷狄之事可为也,以贤之所在而已矣。夫贤之所在,贵而贵取焉,贱而贱取焉。是以盗贼下人,夷狄异类,虽奴隶之所耻,而往往登之朝廷,坐之郡国,而不以为怍。而绳趋尺步,华言华服者,往往反摈弃不用。何则?天下之能绳趋而尺步,华言而华服者众也,朝廷之政,郡国之事,非特如此而可治也。彼虽不能绳趋而尺步,华言而华服,然而其才果可用于此,则居此位可也。古者,天下之国大而多士大夫者,不过曰齐与秦也。而管夷吾相齐,贤也,而举二盗焉;穆公霸秦,贤也,而举由余焉。是其能果于是非而不牵于众人之议也,未闻有以用盗贼、夷狄而鄙之者也。今有人非盗贼、非夷狄,而犹不获用,吾不知其何故也。

夫古之用人,无择于势,布衣寒士而贤则用之,公卿之子弟而贤则用之,武夫健卒而贤则用之,巫医方技而贤则用之,胥史贱吏而贤则用之。今也,布衣寒士持方尺之纸,书声病剽窃之文,而至享万钟之禄;卿大夫之子弟饱食于家,一出而驱高车,驾大马,以为民上;武夫健卒有洒扫之力,奔走之旧,久乃领藩郡,执兵柄;巫医方技一言之中,大臣且举以为吏。若此者,皆非贤也,皆非功也,是今之所以进之之途多于古也。而胥史贱吏,独弃而不录,使老死于敲榜趋走,而贤与功者不获一施,吾甚惑也。不知胥吏之贤,优而养之,则儒生武士或所不若。

昔者汉有天下,平津侯、乐安侯辈皆号为儒宗,而卒不能为汉立不世大功。而其卓绝隽伟震耀四海者,乃其贤人之出于吏胥中者耳。夫赵广汉,河间之郡吏也;尹翁归,河东之狱吏也;张敞,太守之卒史也;王尊,涿郡之书佐也。是皆雄隽明博,出之可以为将,而内之可以为相者也,而皆出于吏胥中者,有以也。夫吏胥之人,少而习法律,长而习狱讼,老奸大豪畏惮慑伏,吏之情状、变化、出入无不谙究,因而官之,则豪民猾吏之弊,表里毫末毕见于外,无所逃遁。而又上之人择之以才,遇之以礼,而其志复自知得自奋于公卿,故终不肯自弃于恶以贾罪戾,而败其终身之利。故当此时,士君子皆优为之,而其间自纵于大恶者,大约亦不过几人,而其尤贤者,乃至成功如是。今之吏胥则不然,始而入之不择也,终而遇之以犬彘也。长吏一怒,不问罪否,袒而笞之;喜而接之,乃反与交手为市。其人常曰:长吏待我以犬彘,我何望而不为犬彘哉?是以平民不能自弃为犬彘之行,不肯为吏矣,况士君子而肯俯首为之乎!然欲使之谨饰可用如两汉,亦不过择之以才,待之以礼,恕其小过,而弃绝其大恶之不可贳②忍者,而后察其贤有功而爵之、禄之、贵之,勿弃之于冗流之间。则彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄③夺,而奇才绝智出矣。

夫人固有才智奇绝而不能为章句名数声律之学者,又有不幸而不为者。苟一之以进士、制策,是使奇才绝智有时而穷也。使吏胥之人得出为长吏是使一介之才无所逃也进士制策网之于上此又网之于下而曰天下有遗才者吾不信也。

注 ①本文是苏洵主张广召士人的一篇论文。文中苏洵主张用人应不拘一格,选拔官吏应注重真才实学,任人唯贤,并对科举制度进行了指责。②贳(shì):赦免,宽大。③

匄(gài):同“丐”,乞求。

9.下列语句中加点的词,解释不当的一项是( )(3分)

A.登之朝廷,坐之郡国,而不以为怍

怍:羞愧

B.未闻有以用盗贼、夷狄而鄙之者也

鄙:卑鄙

C.而其卓绝隽伟震耀四海者

隽:才智出众

D.吏之情状、变化、出入无不谙究

谙:熟悉

答案 B

解析 鄙:被鄙视。

10.下列语句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.①以贤之所在而已矣 ②择之以才,遇之以礼

B.①天下之国大而多士大夫者

②夫人固有才智奇绝而不能为章句名数声律之学者

C.①吾不知其何故也 ②而败其终身之利

D.①胥史贱吏而贤则用之

②然而其才果可用于此,则居此位可也

答案 D

解析 A项“以”①因为;②凭。B项“而”①表并列;②表转折,却。C项“其”①代词,这;②代词,他的。D项“则”都是顺承连词,就。

11.下列语句分别编为四组,全都是作者主张“广士”理由的一项是( )(3分)

①巫医方技一言之中,大臣且举以为吏 ②夫古之用人,无择于势 ③吏之情状、变化、出入无不谙究 ④择之以才,待之以礼,恕其小过 ⑤彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄夺 ⑥使一介之才无所逃也

A.①④⑤

B.②③⑥

C.①③⑤

D.②④⑥

答案 B

解析 ①不是广士的理由,是说当时的情况。④是对待士人的方法。排除即可。

12.断句与翻译。(11分)

(1)用“/”给文中画波浪线的语句断句。(3分)

使吏胥之人得出为长吏是使一介之才无所逃也进士制策网之于上此又网之于下而曰天下有遗才者吾不信也。

(2)将下列句子翻译为现代汉语。(8分)

①夫古之用人,无择于势,布衣寒士而贤则用之,公卿之子弟而贤则用之。

译文:

②则彼有冀于功名,自尊其身,不敢匄夺,而奇才绝智出矣。

译文:

答案 (1)使吏胥之人/得出为长吏/是使一介之才无所逃也/进士/制策网之于上/此又网之于下/而曰天下有遗才者/吾不信也。

(2)①古代选用人才,不会受到门第高低、势力大小的影响。平民百姓贫穷的读书人,如果贤明就起用他们;有权势的人的子弟,如果贤明就起用他们。②那么,那些希望建立功业名声的,就会自尊自爱,不敢奢求和豪夺,这样具备奇特才能和绝顶智慧的人就会出现了。

参考译文

古代选拔人才,有的从盗贼中选取,有的从夷狄中选取。古代的人并非认为盗贼、夷狄的事是可以干的,是因为他们中间有贤明的人罢了。贤明的人生活在高贵的人当中,就从高贵的人中选取他们;生活在贫贱的人当中,就从贫贱的人中选取他们。因此,像盗贼这样的下等人,夷狄这样的外族人,就是奴隶也会耻笑他们,可是掌权的人往往把他们提升到朝廷里,让他们坐在州郡的公厅上,都不当作是羞愧的事。但是那些循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽的人往往被摈弃不用。为什么会这样呢?天下能够循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽的人太多了。朝廷的政务、郡国的事情,并不是靠这些人就能够办好的。他们虽然不会循规蹈矩、言辞堂皇、衣着华丽,然而他们的才能恰好可以用来处理这些事情。那么他们担任这样的官职是可以的。古时候,天下的诸侯国既大又多读书人的,不过是秦国和齐国。管夷吾担任齐相,很有贤才,可他荐举了两个盗贼出身的人。秦穆公称霸诸侯时,也很有贤才,可他选用了西戎的由余。这说明他们在是非问题上勇于决断,没有受到众人议论的牵制。也从来没听说过他们由于起用盗贼、夷狄而被鄙视。现在有些人才既不是盗贼,也不是夷狄,而没受到重用,我不知道这是什么原因。

古代选用人才,不会受到门第高低、势力大小的影响。平民百姓贫穷的读书人,如果贤明就起用他们;有权势的人的子弟,如果贤明就起用他们;武夫士卒,如果贤明就起用他们;巫师、医生、算卦的、相面的,如果贤明就起用他们;地位卑下的书吏衙役,如果贤明就起用他们。现在,平民百姓、贫贱的读书人拿着几尺见方的纸片,写上有声病、剽窃的文章就可以享受万钟的俸禄;卿大夫的子弟在家里饱食终日,一出来就可以乘高大的车、驾高大的马,去作为民众的长官;武夫士卒拥有为达官贵人洒扫的力气,奔走效劳的旧情,干得久了就可以做藩郡的长官、执掌兵权;巫师、医生、算卦的、相面的,凭借几句中听的花言巧语,就受到大臣们的推举,任为官吏。像他们这样的人,都不是贤明的人,也都不是有功劳的人。所以现在升官晋级的途径超过古代。但是忽视了书吏衙役,没有录用他们,使他们老死在鞭打罪犯、奉命奔走的小事上。可是他们的贤才和功夫从没得到施用,我感到很疑惑。人们不了解贤明的文书小吏,如果用优厚的待遇来供养他们,那么读书人武夫有的也比不上他们。

汉代占有天下的时候,平津侯、乐安侯等人都号称为一代儒宗,然而最终没有给汉朝建立不可一世的大功。而那些才能卓绝、奇伟俊秀、威震四海的人,是从地位卑下有才能的胥吏中间脱颖而出的。赵广汉,是河间的郡吏;尹翁归,是河东郡的狱吏;张敞,是太守的卒史;王尊,是涿郡的书佐。这些人都是雄隽明博之才,在外,可以作将,在朝廷上,可以作相。而这些人都出自吏胥中,是有原因的。这些曾经做过吏胥的人,年轻时学过法律,长大后熟悉狱讼,老奸巨猾的豪猾之人都畏惧佩服他们,官吏的情况、变化、出入没有他们不知道的。利用他们做官,那些豪民猾吏的伎俩,里里外外、一星一点都显露得非常清楚,不能逃过他们的眼睛。而这些人又是他们的上级官员凭才能选拔的,以礼对待的。他们也知道要靠自己的奋斗才能到达公卿的地位,所以最终也不肯自弃自己于罪恶之中以招来祸患,败坏自己终身的利益。所以在那个时期,士人君子都努力向善,这中间放纵自己酿成大罪的,大约也不超过几人,而其中特别有才能的,就达到了今天我们所知道的这样的成就。现在的吏胥却不是这样,一开始进入官场没有加以选拔,最终长官对待他们就像对待猪狗一样。长官一愤怒,不问是不是有罪,就对他们进行打骂;高兴了就提拔接引他们,有的竟然到了勾结起来作奸犯科牟取私利的地步。那些人常说:长官用对待猪狗的方式对待我,我为什么期望自己不像猪狗一样呢?因此平民百姓都不愿放弃自己美好的品行成为猪狗一类,也就不肯为吏了,更何况士人君子俯首为吏呢!这样看来,想使吏胥严肃整饬,可以采用两汉的做法,也不过就是按照才能选拔他们,对他们以礼相待,宽恕他们小的过错,杜绝那些有极大过错又不能饶恕容忍的,而后观察他们的才能,有功的就封爵、赐禄,让他们富贵,不把他们放在平庸无能的人之间。那么,那些希望建立功业名声的,就会自尊自爱,不敢奢求和豪夺,这样具备奇特才能和绝顶智慧的人就会出现了。

人本来就有有聪明才智而不能写章句、名数、声律的,又有不愿意学习这些的。假使一切都用进士、制策来选拔人才,这样就会使一些具有奇才绝智的人有时遭到困厄。使吏胥之人能够成为长吏,这样就不会丢下一个有才能的人。进士、制策从上面网罗人才,从胥吏中间再选拔人才,这样再说天下有遗漏的人才,我是不相信的。