粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第19课 鞭贾

文档属性

| 名称 | 粤教版选修 《唐宋散文选读》同步测试:第19课 鞭贾 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 201.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-04 12:34:35 | ||

图片预览

文档简介

◆19鞭 贾

一笑而过

面对失败和挫折,一笑而过是一种乐观自信,然后重整旗鼓,这是一种勇气。

面对误解和仇恨,一笑而过是一种坦然宽容,然后保持本色,这是一种达观。

面对赞扬和激励,一笑而过是一种谦虚清醒,然后不断进取,这是一种上进。

面对烦恼和忧愁,一笑而过是一种平和释然,然后努力化解,这是一种境界。

失败和挫折是暂时的,只要你敢于微笑;误解和仇恨是暂时的,只要你达观待之;赞扬和激励是暂时的,只要你不耽于梦想;烦恼和忧愁是暂时的,只要不被它左右。大海茫茫百舸争流。不拒众流方为英雄本色。风雨欲来春花凋落,凭栏眺望,阳光总在风雨后。潮涨潮落,云卷云舒,闲庭信步,高挂前进的风帆,到中流击水浪遏飞舟,前方就是成功的彼岸。

别再留恋破碎的旧梦,别再沉迷于往日的幸福光环,别再计较人生的得失,别再担忧明天的天气。既然选择了前进就只管风雨兼程,微笑送走不愉快的乌云,不要让他们遮住你的眼睛。不要因为今天的痛苦而否定明天的幸福,不要因为微小的成功而迷失方向,不要因为眼前风雨而否定明天的阳光,因为乌云是遮不住太阳的,是的,遮不住的!也不要因为错过月亮而哭泣,否则我们会错过星星。既然这一切都是暂时的,我们为什么不一笑而过,从头再来。

舒展自己的笑脸,实实在在地为着理想而追求。我们的心灵会因为不懈的追求和微笑慢慢地充实。

1.小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——杨万里《小池》

赏读:小小的荷叶才露出尖尖的角儿,早有一只蜻蜓停歇在上面。比喻有才华的人是很容易崭露头角的,很容易得到人家赏识!

2.但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

赏读:“婵娟”是美好的样子,这里指嫦娥,也就是代指明月。只愿互相思念的人能够天长地久,即使相隔千里,也能通过月光来传递思念(或者共享这美丽的月光)。

3.白发三千丈,缘愁似个长。——李白《秋浦歌》

赏读:满头白发呀有三千丈,只因为我的忧愁有如此之长。诗人利用感觉的移借,用外部感觉表达其心理感受。使读者自然联想起诗人晚年的不幸际遇,便难免同生凄凉、寂寞之感了。

4.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。——杜甫《闻官军收河南河北》

赏读:表达了诗人闻说官军收复失地后狂喜的心情。“白日放歌”纵酒,不是借酒浇愁,而是以酒助兴;今日之高歌,不是长歌当哭,而是快乐地欢唱。“青春作伴”,趁着这大喜之日,终于可以回到家乡了!

作者视窗

柳州刺史柳宗元

永州因柳宗元而闻名天下,“永州之野产异蛇”妇孺皆知。只可惜能医大风、疗挛腕,杀三虫的永州异蛇却没有让令世人敬仰的柳先生延年益寿,以至于他离开永州四年后便与世长辞于广西柳州了。这是质朴憨厚的永州人世代不忘的一大憾事。然而,柳子庙于古老的永州城西昂然而立。不用说天下之大,日月之悠,一个古而小的永州之野亦不乏青磷金印,达官冢陵,可在百姓的心目中又有谁能与柳子庙相媲美呢?

作为一个思想家,天人相分不迷信之朴素唯物主义无神论思想委实让我们懂得了人的历史进化论作用,也让我们了解了他的文学见解是完全服从于其哲学与政治主张的。凡读过《答韦中立论师道书》等文章的后辈学子们,谁也不会忘记他的谆谆教诲:“文以明道”乃为文之目的;“为文不以取名誉,意欲施之事实以辅时及物为道”。好一种有益于生民的思想。“辞令褒贬,导扬讽喻”告诉我们:文章的作用是分清是非善恶,有所讽喻劝戒。有人称“辅时及物”是他伟大思想之价值所在,这确实是恰如其分的。

读他的寓言小品吧,我们会明白无论是古是今均少不了狐假虎威、外强中干、恃宠而骄的帮凶小人。他告诫我们:立身处世免不了要多长个心眼儿以明辨是非曲直。

写作背景

中唐时期社会上流行着一种很不好的风尚,许多官员好高骛远,往往认为自己的才能与地位不相符,片面地追求那些高爵位以炫耀自己。如此之势,引起了社会上一种广泛地追逐虚名而不重务实的浮夸之风,柳宗元有感于这种社会风气的危害之重,而借卖鞭者之言讽刺世俗之风。文章以“鞭贾”为题,其实只是文章的一个引子,即用卖鞭人的话来影射当时的官员,体现出了作者过人智慧和高超的行文技巧。

基础梳理

1.通假字

(1)视其握,则蹇仄而不植

(____同____,______)

(2)则遫然枯,苍然白

(____同____,______)

答案 (1)“植” “直” 与“曲”相对 (2)“遫” “速” 极短时间,极快速

2.一词多义

(1)贾

(2)复

(3)适

(4)朝

(5)遂

(6)相

(7)而

(8)然

答案 (1)名词,商人/名词,价格

(2)动词,还价/副词,又,再/形容词,夹层的,双层的/动词,恢复,还原

(3)动词,到/动词,出嫁/动词,适合/副词,刚才

(4)名词,朝廷/动词,朝见/使……朝拜/名词,朝代/名词,早晨

(5)形容词,顺/副词,于是,就/连词,因此

(6)读xiāng,副词,互相/读xiàng,动词,辅佐,帮助/读xiàng,名词,相貌/读xiāng,副词,偏指一方,有指代作用

(7)连词,表修饰/连词,表承接/连词,表并列/连词,表转折

(8)形容词的词尾,……的样子/代词,这样,如此/形容词,是,对,表示同意/连词,然而,但是

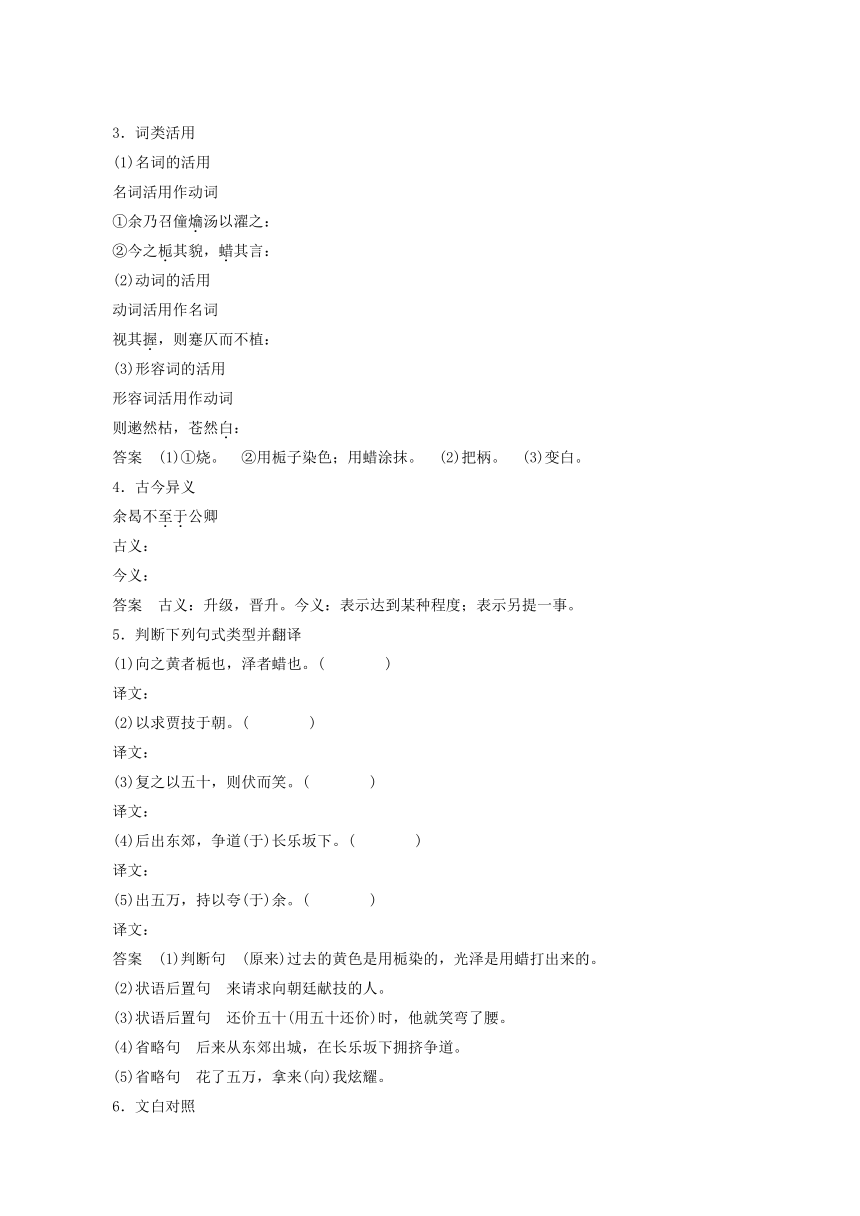

3.词类活用

(1)名词的活用

名词活用作动词

①余乃召僮爚汤以濯之:

②今之栀其貌,蜡其言:

(2)动词的活用

动词活用作名词

视其握,则蹇仄而不植:

(3)形容词的活用

形容词活用作动词

则遫然枯,苍然白:

答案 (1)①烧。 ②用栀子染色;用蜡涂抹。 (2)把柄。 (3)变白。

4.古今异义

余曷不至于公卿

古义:

今义:

答案 古义:升级,晋升。今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

5.判断下列句式类型并翻译

(1)向之黄者栀也,泽者蜡也。( )

译文:

(2)以求贾技于朝。( )

译文:

(3)复之以五十,则伏而笑。( )

译文:

(4)后出东郊,争道(于)长乐坂下。( )

译文:

(5)出五万,持以夸(于)余。( )

译文:

答案 (1)判断句 (原来)过去的黄色是用栀染的,光泽是用蜡打出来的。

(2)状语后置句 来请求向朝廷献技的人。

(3)状语后置句 还价五十(用五十还价)时,他就笑弯了腰。

(4)省略句 后来从东郊出城,在长乐坂下拥挤争道。

(5)省略句 花了五万,拿来(向)我炫耀。

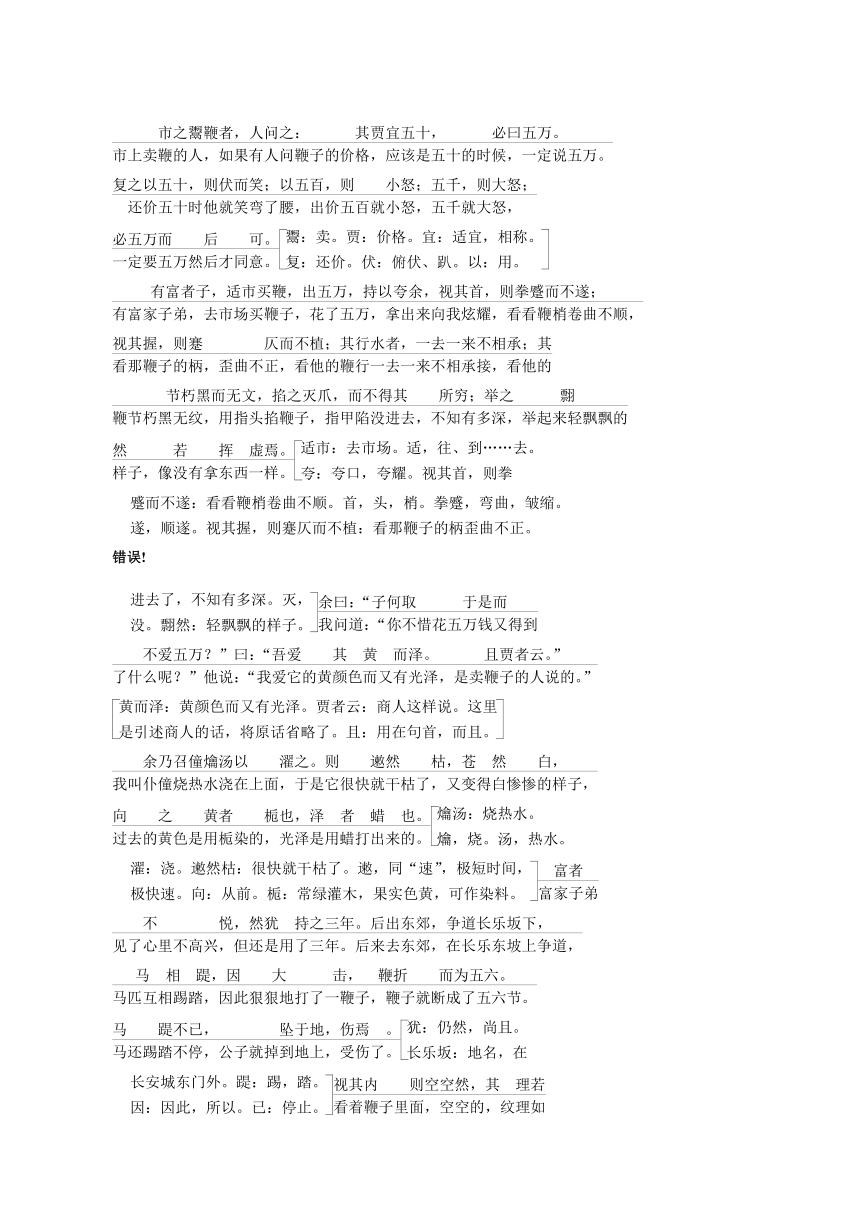

6.文白对照

文本助读

本文通过买鞭人和卖鞭人的话语,引入作者对时下官员的抨击,进行了巧妙的政治联想,紧紧抓住鞭的质地进行描绘,并与朝中官员的个人能力紧密地联系起来,形成一种强烈的隐喻关系。可以说是对当时官场中个别官员的一种激烈抨击。

结构图示

鞭贾

重点突破

一、文章共两小段,两段之间的关系是什么?

提示 第一自然段,叙述故事情节为下文做好铺垫;第二自然段,由前文引入作者的写作目的,借以讽刺当世的官员。

二、“复之以五十,则伏而笑;以五百,则小怒;五千,则大怒;必五万而后可。”这是从哪个方面描写鞭贾的?具体分析一下动词的妙处?

提示 从动作和神态两方面对鞭贾进行描写,把鞭贾在讨价还价中的虚假和奸诈表现得淋漓尽致,为卖得一个好价钱,鞭贾“以五十伏而笑”“以五百小怒”“五千大怒”,把

人物那种装腔作势、诈骗牟利的形象刻画得极其逼真,其中动词“伏”字用得好,意为“弯腰”,使人物形象更加突出。

三、“视其首,则拳蹙而不遂;视其握,则蹇仄而不植;其行水者,一去一来不相承;其节朽黑而无文,掐之灭爪,而不得其所穷;举之翲然若挥虚焉。”这句话是怎样对马鞭的外形进行刻画的?作者意在说明什么?

提示 连用几个分句,对马鞭外形进行描写,非常生动传神,抓住了鞭子的顶部、柄、缨、节等局部的特征,让我们感觉到此鞭子质地粗劣,徒有其表。鞭贾售伪欺世,更突出富人买下它其实是物所不值。

四、作者在对鞭的描述时进行了由色泽到质地的描绘,这样写有什么意义?

提示 作者在行文过程中先是对鞭的外表进行了具体地描绘,折鞭之后,又用“空空”“粪壤”等词对其质地进行了表述,作者如此写作的目的是为下文揭示朝中官员的本质做披露,更好地表达自己的写作目的,更加深刻地揭示一部分官员的精神实质。

技法赏析

1.比喻恰当,效果强烈。

文中对鞭的质地进行详细的描绘,并以之比喻朝中的官员,如“空空然”“其理若粪壤”等语同时出现在鞭和官员身上,自有一种对应的关系。另外,鞭击马而折,富者子“坠于地,伤焉”又与文末“而获坠伤之患者乎”相呼应,使人一看即明白。

2.语言生动,传神精当。

文章的叙述语言不多,但刻画人物形象、叙述人物语言的文字却极为生动传神,让人过目不忘。如鞭贾的神态,先是“伏而笑”,继而“小怒”,再则“大怒”,最后才“可”,这一系列情态语言的描述,使一个狡诈的商人形象惟妙惟肖地呈献在了读者面前。又如对鞭的描写从“首”到“握”,再到“行水”,然后是色泽的描绘,无不恰到好处,让人不得不佩服作者的行文技法。

写作迁移

角度 走近柳宗元

题目:请以“走近柳宗元”为话题,写一段文字,自拟题目,自选角度。600字左右。

示例 仰望柳宗元

透过历史与时间那条波涛汹涌的大河,我仰望着你!我似乎都能听见你呼吸的声音,你吟哦的声音,你心跳的声音,连同那些在历史的阵痛中触发的丝丝哀伤,一并冲击着我的心脏,让我无法忘怀,不能自已。

溪,还是永州的那条愚溪,楼,还是那座高远而荒陌的柳州城楼;只有文字还是自由的,那是一枝畅达痛快无可顾忌的笔墨。尽管为了实现政治抱负,你谦恭有加,小心翼翼,汲汲惶惶,畏惧不已,甚至有时连自己的学术人格都不敢树立起来,但这些都不重要了。真的,我知道,如果你真的移开流连在驿道上的那双渴盼的眼睛,安居于这百越之地,旷达地登高望远,你也许就不再是柳宗元了!

正因为你是你,性不谐俗,不为世用,你的思想,才让我肃然起敬。站在永州,或者柳州,你就像一面迎风招展的旗帜,让我顶礼膜拜。你的性格,沉郁峻拔。你的洒脱不羁,你的不屈人格注定要在永州或柳州这片心灵冻土上和着你的魂、你的魄全然沉淀,又全然升腾,继而贯穿古今!你的文字清峻高洁,胸怀绝世,让我每次品读你都带着眼泪,远远地凝望你的背影,你的一生浓缩成晶莹的冰雪一点,千百年来,任凭多少后人品读与怨叹,也嚼不透你的冰霜与孤傲。

每当我仰望你时,落日城楼,雁叫声里,彼情彼景,彼岸彼生,人生,不过是落英纷披的无言逝水上一片时光的秋叶,于秋声萧瑟的月夜复续一阕安魂的悲歌,徒使后人复哀后人而已。无论要走多少楼廊,巷陌深深或者层层石阶,暮色沉沉我都只因遇见你,回望阳光流淌的方向。你,孤独与敏感,无奈复凄惶,失助而又渴望,这就是矛盾的你呵。而我呢?也只不过像个落魄的过客,在你曾经的土地上作短暂停留,在这个灿烂纷纭的世界里追逐繁华,追逐流俗,而那些伟大的思维,那些璀璨的文字,也已经离开了我,越来越远了。在这条不息的岁月之流上,我又遗失了什么?幻灭的又是什么?

毕竟,雕栏玉砌,肥马轻裘,功名利禄,浮生若寄,都挡不住如梭岁月,雨打风吹去了。流连于潇水之清澈,西山之静美,面对朝阳旭日,渔舟唱晚,透过春草秋水,冬雪夏阳,在红尘烟雨中,或有于劳生息死的泪眼迷蒙中,对文学对人生心怀怵惕,保有一份敬意与仰望。

这敬意与仰望,便是我对你的全部解读。你的名字将永远闪耀,让千年后的目光永远的仰视!!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列句子中,加点的字的注音正确的一组是( )(5分)

A.市之鬻鞭者(yù)

其贾宜五十(jiǎ)

B.蹇仄而不植(qiān)

则遬然枯(sù)

C.举之翲然若挥虚焉(piào)

马踶不已,坠于地(dì)

D.余曷不至于公卿(kě)

拳蹙而不遂(cù)

答案 C

解析 A项“贾”读“ɡǔ”。B项“蹇”读“jiǎn”。D项“曷”读“hé”。

2.下列句子中,词语有活用现象的一项是( )(5分)

A.其贾宜五十,必曰五万

B.视其首,则拳蹙而不遂

C.举之,翲然若挥虚焉

D.今之栀其貌,蜡其言

答案 D

解析 D项“栀”“蜡”名词作动词。

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法判断正确的一项是( )(5分)

A.①和②相同,③和④相同

B.①和②不同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同

D.①和②相同,③和④不同

答案 C

解析 者:①……的人/②表判断。焉:③④均系句尾语气词,陈述语气。

4.与“以求贾技于朝者”句式特点相同的一项是( )(5分)

A.持以夸余

B.向之黄者栀也,泽者蜡也

C.复之以五十,则伏而笑

D.后出东郊,争道长乐坂下

答案 C

解析 A项省略句。B项判断句。C项介词结构后置句。D项省略句。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本文段,完成5~7题。(20分)

今之栀其貌,蜡其言,以求贾技于朝,当其分则善。一误而过其分,则喜;当其分,则反怒,曰:“余曷不至于公卿?”然而至焉者亦良多矣。居无事,虽过三年不害。当其有事,驱之于陈力之列以御乎物,以夫空空之内,粪壤之理,而责其大击之效,恶有不折其用,而获坠伤之患者乎!

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(5分)

A.当其分则善

当:恰好

B.今之栀其貌

栀:用栀装饰

C.虽过三年不害

害:损害

D.而获坠伤之患者乎

患:忧患

答案 A

解析 当:相当。

6.下列语句子对内容分析和概括有误的一项是( )(5分)

A.将富者买鞭与朝廷用人进行了对应式的议论,由物及人,形象生动。

B.用描写鞭的词语来描写朝中官员,产生了很好的修辞效果。

C.文章采用寓言的方式,巧妙讽刺了唐朝吏政的昏暗,巧饰而求官、无才而滥用,正是唐王朝最后走向崩溃的原因。

D.作者用卖鞭的人隐喻官府,展现了用人不当、腐败的黑暗现实。

答案 D

解析 “卖鞭者”不隐喻官府,而隐喻官吏。

7.将下列句子翻译为现代汉语。(10分)

(1)余曷不至于公卿?

译文:

(2)恶有不折其用,而获坠伤之患者乎!

译文:

答案 (1)我为什么不能是公卿?

(2)哪有不出事,获得像摔伤一样的祸患呢!

(二)阅读下面的文字,完成8~12题。(20分)

日 喻①

苏 轼

生而眇②者不识日,问之有目者。或告之曰:“日之状如铜盘。”扣盘而得其声。他日闻钟,以为日也。或告之曰:“日之光如烛。”扪③烛而得其形。他日揣龠④,以为日也。日之与钟龠亦远矣,而眇之不知其异,以其未尝见而求之人也。

道之难见也甚于日,而人之未达也无以异于眇。达者告之,虽有巧譬善导,亦无以过于盘与烛也。自盘而之钟,自钟而之龠,转而相之,岂有既乎?故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见意之,皆求道之过也。

然则道卒不可求欤?苏子曰:“道可致而不可求。”何谓致?孙武曰:“善战者致人,不致于人。”子夏曰:“百工居肆,以成其事;君子学,以致其道。”南方多没人⑤,日与水居也。七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者也。故凡不学而务求道,皆北方之学没者也。

昔者以声律取士士杂学而不志于道今世以经术取士士知求道而不务学渤海吴君彦律有志于学者也方求举于礼部作《日喻》以告之。

注 ①本文一题“日喻说”。②眇(miǎo):双眼瞎。③扪(mén):按,摸。④龠(yuè):古代一种形状如笛子的乐器。⑤没人:潜水的人。

8.对下列句子中加点词解释,不正确的一项是( )(3分)

A.日之与钟龠亦远矣

远:遥远

B.而人之未达也无以异于眇

达:通达

C.然则道卒不可求欤

卒:最终

D.士杂学而不志于道

杂:零碎

答案 D

解析 杂:兼及,不单一。

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.①自盘而之钟

②转而相之

B.①道之难见也甚于日

②必将有得于水之道者

C.①或告之曰

②或即其所见而名之

D.①君子学,以致其道

②以其言试之河

答案 C

解析 C项“或”都是不定代词,“有的人”。A项“之”①动词,到;②代词,它。B项“于”①表比较;②表对象。D项“以”①连词,用来;②介词,按照。

10.下列语句编为四组,全部表现苏轼主张“道可致而不可求”观点的一组是( )(3分)

①道之难见也甚于日 ②善战者致人,不致于人 ③百工居肆,以成其事;君子学,以致其道 ④问于没人而求其所以没 ⑤日与水居,则十五而得其道 ⑥今世以经术取士,士知求道而不务学

A.②③⑤

B.①④⑥

C.①③④

D.②⑤⑥

答案 A

解析 苏轼的观点是:道能够通过自己的虚心学习,循序渐进使其自然来到,但不能不学而强求它。①只说了“道之难”。②孙武的话是能体现“道可致”观点的。③明显符合。④是错误做法,不能表现其观点。⑤明显符合。⑥当今的弊病。

11.下列对文意的表述,不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.作者以盲人对太阳的推测来说明“道”是不可以通过间接手段得到,必须亲身实践,亲自学习。

B.孙武和子夏的话是苏轼用来说明“道可致而不可求”的,相比较而言,子夏比孙武的话更明白准确。

C.“南方多没人”的例子,再次强调了实践的重要。只要“日与水居”就有可能得其“没水”之道。

D.作者在文章结尾采用了对比的手法,说明了今昔不志于道,不务学的情况,并点明写本文的目的。

答案 A

解析 文中没有说“道”是不可以通过间接手段得到,只是说道不能靠主观推想。

12.断句与翻译。(8分)

(1)用“/”给文中画波浪线的语句断句。(3分)

昔者以声律取士士杂学而不志于道今世以经术取士士知求道而不务学渤海吴君彦律有志于学者也方求举于礼部作《日喻》以告之。

(2)将下列句子翻译为现代汉语。(5分)

①他日闻钟,以为日也。(2分)

译文:

②故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见而意之,皆求道之过也。(3分)

译文:

答案 (1)昔者以声律取士/士杂学而不志于道/今世以经术取士/士知求道而不务学/渤海吴君彦律有志于学者也/方求举于礼部/作《日喻》以告之。

(2)①有一天他听到了钟声,把发出声音的钟当作太阳。②所以人世上的大谈“道”的人,有的就以他自己的理解来阐明它,有的没有理解它却主观猜度它,这都是研求道的弊病。

参考译文

一个一出生就双目失明的人不认识太阳,向有眼睛的人问太阳是什么样子。有的人告诉他说:“太阳的样子像铜盘。”敲铜盘就听到了它的声音。有一天他听到了钟声,把发出声音的钟当作太阳。有的人告诉他说:“太阳的光像蜡烛。”用手摸蜡烛就晓得了它的形状。有一天,他揣摩一支形状像蜡烛的乐器龠,把它当作太阳。太阳和敲的钟、吹奏的龠差别也太远了,但是天生双眼失明的人却不知道它们之间有很大的差别,因为他不曾亲眼看见而是向他人求得太阳的知识啊。

抽象的道难认识的情况比太阳难认识的情况严重,而人们不通晓道的情况比生来就不认识太阳的瞎子没有什么不同。通晓的人告诉他,即使有巧妙的比喻和很好的启发、诱导,也无法使这些比喻或教法比用铜盘和用蜡烛来说明太阳的比喻或教法好。从用铜盘比喻太阳而到把铜钟当作太阳,从把铜钟当作太阳而到把乐器龠当作太阳,像这样辗转连续地推导它,难道还有个完吗?所以人世上的大谈道的人,有的就以他自己的理解来阐明它,有的没有理解它却主观猜度它,这都是研求道的弊病。

既然如此,那么这个道最终不可能求得吗?苏先生说:“道能够通过自己的虚心学习,循序渐进使其自然来到,但不能企望不学习而强求它。”什么叫做致?孙武说:“会作战的将军能招致敌人,而不被敌人所招致。”子夏说:“各行各业的手艺人坐在店铺作坊里,来完成他们制造和出售产品的业务;有才德的人刻苦学习,来使那道自然到来。”南方有很多能潜水的人,天天同水在一起生活,七岁就能趟水过河,十岁就能浮在水面上游泳,十五岁就能潜入水里了。潜水的人能长时间地潜入水里,哪能是马虎草率而能这样的呢?一定是对水的活动规律有所领悟的。天天与水生活在一起,那么十五岁就能掌握它的规律。生来不识水性,那么即使到了壮年见到了船也害怕它。所以北方的勇士,向南方的潜水的人询问来求得他们能潜入水里的技术,按照他们说的技术到河里试验它,没有不淹死的。所以凡是不老老实实地刻苦学习而专力强求道的,都是像北方的学潜水的一类的人。

从前以讲究声律的诗赋择取人才,所以读书人合儒家墨家还兼及名家法家而不是立志在求儒家之道;现在以经学择取人才,所以读书人只知道强求义理,而不是专力于踏踏实实地学。渤海人吴彦律,是有志对经学作实实在在地学习的人,正要到京城接受由礼部主管的进士考试,我写《日喻》来勉励他。

一笑而过

面对失败和挫折,一笑而过是一种乐观自信,然后重整旗鼓,这是一种勇气。

面对误解和仇恨,一笑而过是一种坦然宽容,然后保持本色,这是一种达观。

面对赞扬和激励,一笑而过是一种谦虚清醒,然后不断进取,这是一种上进。

面对烦恼和忧愁,一笑而过是一种平和释然,然后努力化解,这是一种境界。

失败和挫折是暂时的,只要你敢于微笑;误解和仇恨是暂时的,只要你达观待之;赞扬和激励是暂时的,只要你不耽于梦想;烦恼和忧愁是暂时的,只要不被它左右。大海茫茫百舸争流。不拒众流方为英雄本色。风雨欲来春花凋落,凭栏眺望,阳光总在风雨后。潮涨潮落,云卷云舒,闲庭信步,高挂前进的风帆,到中流击水浪遏飞舟,前方就是成功的彼岸。

别再留恋破碎的旧梦,别再沉迷于往日的幸福光环,别再计较人生的得失,别再担忧明天的天气。既然选择了前进就只管风雨兼程,微笑送走不愉快的乌云,不要让他们遮住你的眼睛。不要因为今天的痛苦而否定明天的幸福,不要因为微小的成功而迷失方向,不要因为眼前风雨而否定明天的阳光,因为乌云是遮不住太阳的,是的,遮不住的!也不要因为错过月亮而哭泣,否则我们会错过星星。既然这一切都是暂时的,我们为什么不一笑而过,从头再来。

舒展自己的笑脸,实实在在地为着理想而追求。我们的心灵会因为不懈的追求和微笑慢慢地充实。

1.小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——杨万里《小池》

赏读:小小的荷叶才露出尖尖的角儿,早有一只蜻蜓停歇在上面。比喻有才华的人是很容易崭露头角的,很容易得到人家赏识!

2.但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

赏读:“婵娟”是美好的样子,这里指嫦娥,也就是代指明月。只愿互相思念的人能够天长地久,即使相隔千里,也能通过月光来传递思念(或者共享这美丽的月光)。

3.白发三千丈,缘愁似个长。——李白《秋浦歌》

赏读:满头白发呀有三千丈,只因为我的忧愁有如此之长。诗人利用感觉的移借,用外部感觉表达其心理感受。使读者自然联想起诗人晚年的不幸际遇,便难免同生凄凉、寂寞之感了。

4.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。——杜甫《闻官军收河南河北》

赏读:表达了诗人闻说官军收复失地后狂喜的心情。“白日放歌”纵酒,不是借酒浇愁,而是以酒助兴;今日之高歌,不是长歌当哭,而是快乐地欢唱。“青春作伴”,趁着这大喜之日,终于可以回到家乡了!

作者视窗

柳州刺史柳宗元

永州因柳宗元而闻名天下,“永州之野产异蛇”妇孺皆知。只可惜能医大风、疗挛腕,杀三虫的永州异蛇却没有让令世人敬仰的柳先生延年益寿,以至于他离开永州四年后便与世长辞于广西柳州了。这是质朴憨厚的永州人世代不忘的一大憾事。然而,柳子庙于古老的永州城西昂然而立。不用说天下之大,日月之悠,一个古而小的永州之野亦不乏青磷金印,达官冢陵,可在百姓的心目中又有谁能与柳子庙相媲美呢?

作为一个思想家,天人相分不迷信之朴素唯物主义无神论思想委实让我们懂得了人的历史进化论作用,也让我们了解了他的文学见解是完全服从于其哲学与政治主张的。凡读过《答韦中立论师道书》等文章的后辈学子们,谁也不会忘记他的谆谆教诲:“文以明道”乃为文之目的;“为文不以取名誉,意欲施之事实以辅时及物为道”。好一种有益于生民的思想。“辞令褒贬,导扬讽喻”告诉我们:文章的作用是分清是非善恶,有所讽喻劝戒。有人称“辅时及物”是他伟大思想之价值所在,这确实是恰如其分的。

读他的寓言小品吧,我们会明白无论是古是今均少不了狐假虎威、外强中干、恃宠而骄的帮凶小人。他告诫我们:立身处世免不了要多长个心眼儿以明辨是非曲直。

写作背景

中唐时期社会上流行着一种很不好的风尚,许多官员好高骛远,往往认为自己的才能与地位不相符,片面地追求那些高爵位以炫耀自己。如此之势,引起了社会上一种广泛地追逐虚名而不重务实的浮夸之风,柳宗元有感于这种社会风气的危害之重,而借卖鞭者之言讽刺世俗之风。文章以“鞭贾”为题,其实只是文章的一个引子,即用卖鞭人的话来影射当时的官员,体现出了作者过人智慧和高超的行文技巧。

基础梳理

1.通假字

(1)视其握,则蹇仄而不植

(____同____,______)

(2)则遫然枯,苍然白

(____同____,______)

答案 (1)“植” “直” 与“曲”相对 (2)“遫” “速” 极短时间,极快速

2.一词多义

(1)贾

(2)复

(3)适

(4)朝

(5)遂

(6)相

(7)而

(8)然

答案 (1)名词,商人/名词,价格

(2)动词,还价/副词,又,再/形容词,夹层的,双层的/动词,恢复,还原

(3)动词,到/动词,出嫁/动词,适合/副词,刚才

(4)名词,朝廷/动词,朝见/使……朝拜/名词,朝代/名词,早晨

(5)形容词,顺/副词,于是,就/连词,因此

(6)读xiāng,副词,互相/读xiàng,动词,辅佐,帮助/读xiàng,名词,相貌/读xiāng,副词,偏指一方,有指代作用

(7)连词,表修饰/连词,表承接/连词,表并列/连词,表转折

(8)形容词的词尾,……的样子/代词,这样,如此/形容词,是,对,表示同意/连词,然而,但是

3.词类活用

(1)名词的活用

名词活用作动词

①余乃召僮爚汤以濯之:

②今之栀其貌,蜡其言:

(2)动词的活用

动词活用作名词

视其握,则蹇仄而不植:

(3)形容词的活用

形容词活用作动词

则遫然枯,苍然白:

答案 (1)①烧。 ②用栀子染色;用蜡涂抹。 (2)把柄。 (3)变白。

4.古今异义

余曷不至于公卿

古义:

今义:

答案 古义:升级,晋升。今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

5.判断下列句式类型并翻译

(1)向之黄者栀也,泽者蜡也。( )

译文:

(2)以求贾技于朝。( )

译文:

(3)复之以五十,则伏而笑。( )

译文:

(4)后出东郊,争道(于)长乐坂下。( )

译文:

(5)出五万,持以夸(于)余。( )

译文:

答案 (1)判断句 (原来)过去的黄色是用栀染的,光泽是用蜡打出来的。

(2)状语后置句 来请求向朝廷献技的人。

(3)状语后置句 还价五十(用五十还价)时,他就笑弯了腰。

(4)省略句 后来从东郊出城,在长乐坂下拥挤争道。

(5)省略句 花了五万,拿来(向)我炫耀。

6.文白对照

文本助读

本文通过买鞭人和卖鞭人的话语,引入作者对时下官员的抨击,进行了巧妙的政治联想,紧紧抓住鞭的质地进行描绘,并与朝中官员的个人能力紧密地联系起来,形成一种强烈的隐喻关系。可以说是对当时官场中个别官员的一种激烈抨击。

结构图示

鞭贾

重点突破

一、文章共两小段,两段之间的关系是什么?

提示 第一自然段,叙述故事情节为下文做好铺垫;第二自然段,由前文引入作者的写作目的,借以讽刺当世的官员。

二、“复之以五十,则伏而笑;以五百,则小怒;五千,则大怒;必五万而后可。”这是从哪个方面描写鞭贾的?具体分析一下动词的妙处?

提示 从动作和神态两方面对鞭贾进行描写,把鞭贾在讨价还价中的虚假和奸诈表现得淋漓尽致,为卖得一个好价钱,鞭贾“以五十伏而笑”“以五百小怒”“五千大怒”,把

人物那种装腔作势、诈骗牟利的形象刻画得极其逼真,其中动词“伏”字用得好,意为“弯腰”,使人物形象更加突出。

三、“视其首,则拳蹙而不遂;视其握,则蹇仄而不植;其行水者,一去一来不相承;其节朽黑而无文,掐之灭爪,而不得其所穷;举之翲然若挥虚焉。”这句话是怎样对马鞭的外形进行刻画的?作者意在说明什么?

提示 连用几个分句,对马鞭外形进行描写,非常生动传神,抓住了鞭子的顶部、柄、缨、节等局部的特征,让我们感觉到此鞭子质地粗劣,徒有其表。鞭贾售伪欺世,更突出富人买下它其实是物所不值。

四、作者在对鞭的描述时进行了由色泽到质地的描绘,这样写有什么意义?

提示 作者在行文过程中先是对鞭的外表进行了具体地描绘,折鞭之后,又用“空空”“粪壤”等词对其质地进行了表述,作者如此写作的目的是为下文揭示朝中官员的本质做披露,更好地表达自己的写作目的,更加深刻地揭示一部分官员的精神实质。

技法赏析

1.比喻恰当,效果强烈。

文中对鞭的质地进行详细的描绘,并以之比喻朝中的官员,如“空空然”“其理若粪壤”等语同时出现在鞭和官员身上,自有一种对应的关系。另外,鞭击马而折,富者子“坠于地,伤焉”又与文末“而获坠伤之患者乎”相呼应,使人一看即明白。

2.语言生动,传神精当。

文章的叙述语言不多,但刻画人物形象、叙述人物语言的文字却极为生动传神,让人过目不忘。如鞭贾的神态,先是“伏而笑”,继而“小怒”,再则“大怒”,最后才“可”,这一系列情态语言的描述,使一个狡诈的商人形象惟妙惟肖地呈献在了读者面前。又如对鞭的描写从“首”到“握”,再到“行水”,然后是色泽的描绘,无不恰到好处,让人不得不佩服作者的行文技法。

写作迁移

角度 走近柳宗元

题目:请以“走近柳宗元”为话题,写一段文字,自拟题目,自选角度。600字左右。

示例 仰望柳宗元

透过历史与时间那条波涛汹涌的大河,我仰望着你!我似乎都能听见你呼吸的声音,你吟哦的声音,你心跳的声音,连同那些在历史的阵痛中触发的丝丝哀伤,一并冲击着我的心脏,让我无法忘怀,不能自已。

溪,还是永州的那条愚溪,楼,还是那座高远而荒陌的柳州城楼;只有文字还是自由的,那是一枝畅达痛快无可顾忌的笔墨。尽管为了实现政治抱负,你谦恭有加,小心翼翼,汲汲惶惶,畏惧不已,甚至有时连自己的学术人格都不敢树立起来,但这些都不重要了。真的,我知道,如果你真的移开流连在驿道上的那双渴盼的眼睛,安居于这百越之地,旷达地登高望远,你也许就不再是柳宗元了!

正因为你是你,性不谐俗,不为世用,你的思想,才让我肃然起敬。站在永州,或者柳州,你就像一面迎风招展的旗帜,让我顶礼膜拜。你的性格,沉郁峻拔。你的洒脱不羁,你的不屈人格注定要在永州或柳州这片心灵冻土上和着你的魂、你的魄全然沉淀,又全然升腾,继而贯穿古今!你的文字清峻高洁,胸怀绝世,让我每次品读你都带着眼泪,远远地凝望你的背影,你的一生浓缩成晶莹的冰雪一点,千百年来,任凭多少后人品读与怨叹,也嚼不透你的冰霜与孤傲。

每当我仰望你时,落日城楼,雁叫声里,彼情彼景,彼岸彼生,人生,不过是落英纷披的无言逝水上一片时光的秋叶,于秋声萧瑟的月夜复续一阕安魂的悲歌,徒使后人复哀后人而已。无论要走多少楼廊,巷陌深深或者层层石阶,暮色沉沉我都只因遇见你,回望阳光流淌的方向。你,孤独与敏感,无奈复凄惶,失助而又渴望,这就是矛盾的你呵。而我呢?也只不过像个落魄的过客,在你曾经的土地上作短暂停留,在这个灿烂纷纭的世界里追逐繁华,追逐流俗,而那些伟大的思维,那些璀璨的文字,也已经离开了我,越来越远了。在这条不息的岁月之流上,我又遗失了什么?幻灭的又是什么?

毕竟,雕栏玉砌,肥马轻裘,功名利禄,浮生若寄,都挡不住如梭岁月,雨打风吹去了。流连于潇水之清澈,西山之静美,面对朝阳旭日,渔舟唱晚,透过春草秋水,冬雪夏阳,在红尘烟雨中,或有于劳生息死的泪眼迷蒙中,对文学对人生心怀怵惕,保有一份敬意与仰望。

这敬意与仰望,便是我对你的全部解读。你的名字将永远闪耀,让千年后的目光永远的仰视!!

(时间:45分钟 分值:60分)

积累与运用

1.下列句子中,加点的字的注音正确的一组是( )(5分)

A.市之鬻鞭者(yù)

其贾宜五十(jiǎ)

B.蹇仄而不植(qiān)

则遬然枯(sù)

C.举之翲然若挥虚焉(piào)

马踶不已,坠于地(dì)

D.余曷不至于公卿(kě)

拳蹙而不遂(cù)

答案 C

解析 A项“贾”读“ɡǔ”。B项“蹇”读“jiǎn”。D项“曷”读“hé”。

2.下列句子中,词语有活用现象的一项是( )(5分)

A.其贾宜五十,必曰五万

B.视其首,则拳蹙而不遂

C.举之,翲然若挥虚焉

D.今之栀其貌,蜡其言

答案 D

解析 D项“栀”“蜡”名词作动词。

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法判断正确的一项是( )(5分)

A.①和②相同,③和④相同

B.①和②不同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同

D.①和②相同,③和④不同

答案 C

解析 者:①……的人/②表判断。焉:③④均系句尾语气词,陈述语气。

4.与“以求贾技于朝者”句式特点相同的一项是( )(5分)

A.持以夸余

B.向之黄者栀也,泽者蜡也

C.复之以五十,则伏而笑

D.后出东郊,争道长乐坂下

答案 C

解析 A项省略句。B项判断句。C项介词结构后置句。D项省略句。

阅读与鉴赏

(一)阅读文本文段,完成5~7题。(20分)

今之栀其貌,蜡其言,以求贾技于朝,当其分则善。一误而过其分,则喜;当其分,则反怒,曰:“余曷不至于公卿?”然而至焉者亦良多矣。居无事,虽过三年不害。当其有事,驱之于陈力之列以御乎物,以夫空空之内,粪壤之理,而责其大击之效,恶有不折其用,而获坠伤之患者乎!

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(5分)

A.当其分则善

当:恰好

B.今之栀其貌

栀:用栀装饰

C.虽过三年不害

害:损害

D.而获坠伤之患者乎

患:忧患

答案 A

解析 当:相当。

6.下列语句子对内容分析和概括有误的一项是( )(5分)

A.将富者买鞭与朝廷用人进行了对应式的议论,由物及人,形象生动。

B.用描写鞭的词语来描写朝中官员,产生了很好的修辞效果。

C.文章采用寓言的方式,巧妙讽刺了唐朝吏政的昏暗,巧饰而求官、无才而滥用,正是唐王朝最后走向崩溃的原因。

D.作者用卖鞭的人隐喻官府,展现了用人不当、腐败的黑暗现实。

答案 D

解析 “卖鞭者”不隐喻官府,而隐喻官吏。

7.将下列句子翻译为现代汉语。(10分)

(1)余曷不至于公卿?

译文:

(2)恶有不折其用,而获坠伤之患者乎!

译文:

答案 (1)我为什么不能是公卿?

(2)哪有不出事,获得像摔伤一样的祸患呢!

(二)阅读下面的文字,完成8~12题。(20分)

日 喻①

苏 轼

生而眇②者不识日,问之有目者。或告之曰:“日之状如铜盘。”扣盘而得其声。他日闻钟,以为日也。或告之曰:“日之光如烛。”扪③烛而得其形。他日揣龠④,以为日也。日之与钟龠亦远矣,而眇之不知其异,以其未尝见而求之人也。

道之难见也甚于日,而人之未达也无以异于眇。达者告之,虽有巧譬善导,亦无以过于盘与烛也。自盘而之钟,自钟而之龠,转而相之,岂有既乎?故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见意之,皆求道之过也。

然则道卒不可求欤?苏子曰:“道可致而不可求。”何谓致?孙武曰:“善战者致人,不致于人。”子夏曰:“百工居肆,以成其事;君子学,以致其道。”南方多没人⑤,日与水居也。七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者也。故凡不学而务求道,皆北方之学没者也。

昔者以声律取士士杂学而不志于道今世以经术取士士知求道而不务学渤海吴君彦律有志于学者也方求举于礼部作《日喻》以告之。

注 ①本文一题“日喻说”。②眇(miǎo):双眼瞎。③扪(mén):按,摸。④龠(yuè):古代一种形状如笛子的乐器。⑤没人:潜水的人。

8.对下列句子中加点词解释,不正确的一项是( )(3分)

A.日之与钟龠亦远矣

远:遥远

B.而人之未达也无以异于眇

达:通达

C.然则道卒不可求欤

卒:最终

D.士杂学而不志于道

杂:零碎

答案 D

解析 杂:兼及,不单一。

9.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.①自盘而之钟

②转而相之

B.①道之难见也甚于日

②必将有得于水之道者

C.①或告之曰

②或即其所见而名之

D.①君子学,以致其道

②以其言试之河

答案 C

解析 C项“或”都是不定代词,“有的人”。A项“之”①动词,到;②代词,它。B项“于”①表比较;②表对象。D项“以”①连词,用来;②介词,按照。

10.下列语句编为四组,全部表现苏轼主张“道可致而不可求”观点的一组是( )(3分)

①道之难见也甚于日 ②善战者致人,不致于人 ③百工居肆,以成其事;君子学,以致其道 ④问于没人而求其所以没 ⑤日与水居,则十五而得其道 ⑥今世以经术取士,士知求道而不务学

A.②③⑤

B.①④⑥

C.①③④

D.②⑤⑥

答案 A

解析 苏轼的观点是:道能够通过自己的虚心学习,循序渐进使其自然来到,但不能不学而强求它。①只说了“道之难”。②孙武的话是能体现“道可致”观点的。③明显符合。④是错误做法,不能表现其观点。⑤明显符合。⑥当今的弊病。

11.下列对文意的表述,不符合原文意思的一项是( )(3分)

A.作者以盲人对太阳的推测来说明“道”是不可以通过间接手段得到,必须亲身实践,亲自学习。

B.孙武和子夏的话是苏轼用来说明“道可致而不可求”的,相比较而言,子夏比孙武的话更明白准确。

C.“南方多没人”的例子,再次强调了实践的重要。只要“日与水居”就有可能得其“没水”之道。

D.作者在文章结尾采用了对比的手法,说明了今昔不志于道,不务学的情况,并点明写本文的目的。

答案 A

解析 文中没有说“道”是不可以通过间接手段得到,只是说道不能靠主观推想。

12.断句与翻译。(8分)

(1)用“/”给文中画波浪线的语句断句。(3分)

昔者以声律取士士杂学而不志于道今世以经术取士士知求道而不务学渤海吴君彦律有志于学者也方求举于礼部作《日喻》以告之。

(2)将下列句子翻译为现代汉语。(5分)

①他日闻钟,以为日也。(2分)

译文:

②故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见而意之,皆求道之过也。(3分)

译文:

答案 (1)昔者以声律取士/士杂学而不志于道/今世以经术取士/士知求道而不务学/渤海吴君彦律有志于学者也/方求举于礼部/作《日喻》以告之。

(2)①有一天他听到了钟声,把发出声音的钟当作太阳。②所以人世上的大谈“道”的人,有的就以他自己的理解来阐明它,有的没有理解它却主观猜度它,这都是研求道的弊病。

参考译文

一个一出生就双目失明的人不认识太阳,向有眼睛的人问太阳是什么样子。有的人告诉他说:“太阳的样子像铜盘。”敲铜盘就听到了它的声音。有一天他听到了钟声,把发出声音的钟当作太阳。有的人告诉他说:“太阳的光像蜡烛。”用手摸蜡烛就晓得了它的形状。有一天,他揣摩一支形状像蜡烛的乐器龠,把它当作太阳。太阳和敲的钟、吹奏的龠差别也太远了,但是天生双眼失明的人却不知道它们之间有很大的差别,因为他不曾亲眼看见而是向他人求得太阳的知识啊。

抽象的道难认识的情况比太阳难认识的情况严重,而人们不通晓道的情况比生来就不认识太阳的瞎子没有什么不同。通晓的人告诉他,即使有巧妙的比喻和很好的启发、诱导,也无法使这些比喻或教法比用铜盘和用蜡烛来说明太阳的比喻或教法好。从用铜盘比喻太阳而到把铜钟当作太阳,从把铜钟当作太阳而到把乐器龠当作太阳,像这样辗转连续地推导它,难道还有个完吗?所以人世上的大谈道的人,有的就以他自己的理解来阐明它,有的没有理解它却主观猜度它,这都是研求道的弊病。

既然如此,那么这个道最终不可能求得吗?苏先生说:“道能够通过自己的虚心学习,循序渐进使其自然来到,但不能企望不学习而强求它。”什么叫做致?孙武说:“会作战的将军能招致敌人,而不被敌人所招致。”子夏说:“各行各业的手艺人坐在店铺作坊里,来完成他们制造和出售产品的业务;有才德的人刻苦学习,来使那道自然到来。”南方有很多能潜水的人,天天同水在一起生活,七岁就能趟水过河,十岁就能浮在水面上游泳,十五岁就能潜入水里了。潜水的人能长时间地潜入水里,哪能是马虎草率而能这样的呢?一定是对水的活动规律有所领悟的。天天与水生活在一起,那么十五岁就能掌握它的规律。生来不识水性,那么即使到了壮年见到了船也害怕它。所以北方的勇士,向南方的潜水的人询问来求得他们能潜入水里的技术,按照他们说的技术到河里试验它,没有不淹死的。所以凡是不老老实实地刻苦学习而专力强求道的,都是像北方的学潜水的一类的人。

从前以讲究声律的诗赋择取人才,所以读书人合儒家墨家还兼及名家法家而不是立志在求儒家之道;现在以经学择取人才,所以读书人只知道强求义理,而不是专力于踏踏实实地学。渤海人吴彦律,是有志对经学作实实在在地学习的人,正要到京城接受由礼部主管的进士考试,我写《日喻》来勉励他。