1.2全反射 光导纤维 教案 (1)

文档属性

| 名称 | 1.2全反射 光导纤维 教案 (1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 124.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-01-05 19:44:48 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

1.2全反射

光导纤维

教案

一、教学目标

1、知识与技能

掌握临界角的概念和发生全反射的条件;知道什么是光疏介质和光密介质;能判断什么情况下会发生全反射,了解全反射现象的应用;通过实验培养学生的观察能力、分析推理能力和创新思维能力。21·cn·jy·com

2、过程与方法

通过演示实验,学习探究科学的方法——比较法;通过实验设计和动手操作,经历科学探究的过程。

3、情感、态度与价值观

体验全反射实验的探究过程,感受实验探究的乐趣;通过互动实验,培养学生探究科学知识的兴趣和实事求是的科学态度;通过全反射现象的应用,培养学生运用科学理论观察分析周围事物的习惯。

www.21-cn-jy.com

二、重点和难点

重点是全反射现象;难点是临界角概念和全反射条件。

教学方法

实验探究法

设计思路

本节课以实验为主线,通过一个带有魔术色彩的演示实验引入课题,再通过两个演示实验的对比,让学生观察、分析,揭示全反射的现象与产生条件,另外增加学生探究性实验,通过学生间的讨论、设计、动手及合作,使学生对全反射概念的理解更加准确、丰富和全面。最后通过全反射的应用介绍,开拓学生的视野。

五、主要教学过程

1、引入新课

演示一:用细铁丝穿过单摆小金属球,使其一端伸出作为把手,然后捏住把手,用蜡烛火焰的内焰将金属球熏黑,让学生观察。然后将熏黑的铁球浸没在盛有清水的烧杯中,现象发生了,放在水中的铁球变亮了。好奇的学生误认为是水泡掉了铁球上黑色物,当老师从水中取出时,发现熏黑的铁球依然如故,将其再放入水中时,出现的现象和刚才一样,学生大惑不解,让学生带着这个疑问开始学习新的知识——全反射。【来源:21·世纪·教育·网】

2、新课教学

2.1实验探究

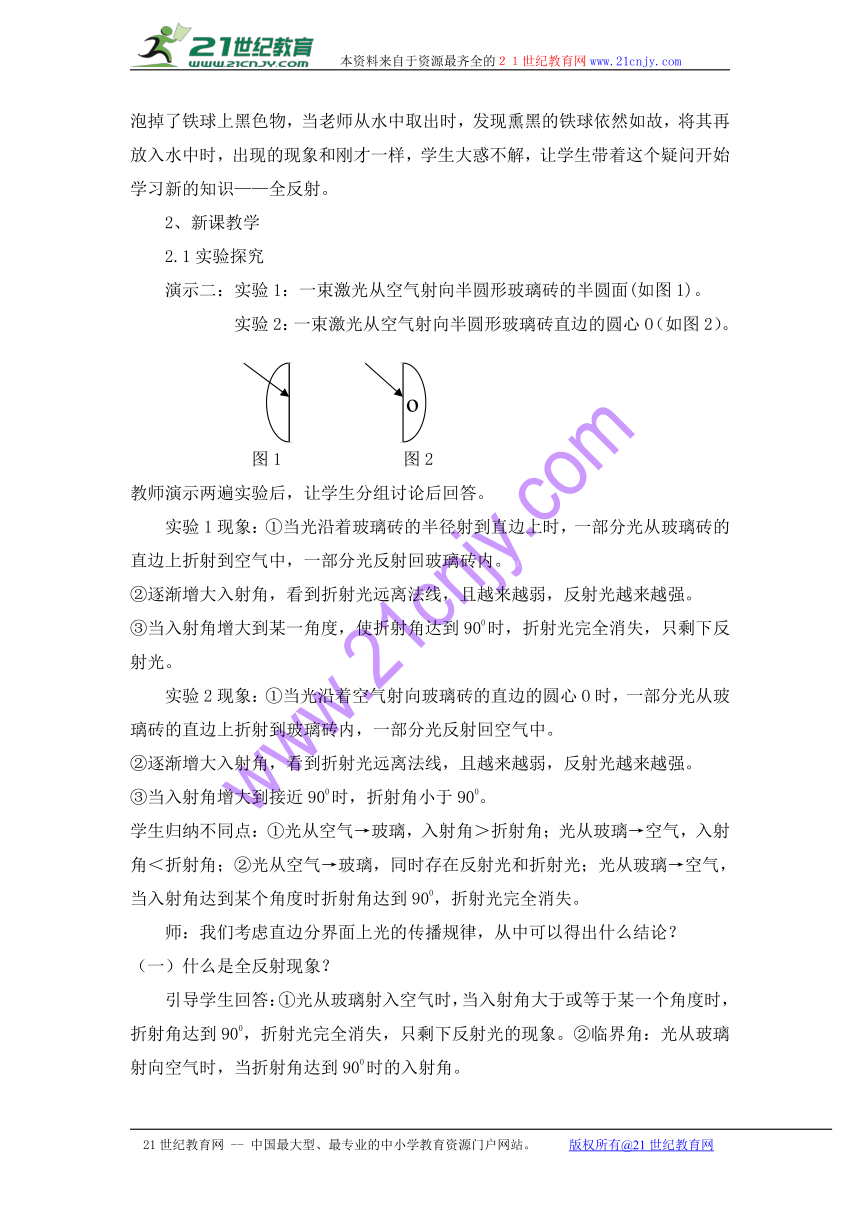

演示二:实验1:一束激光从空气射向半圆形玻璃砖的半圆面(如图1)。

实验2:一束激光从空气射向半圆形玻璃砖直边的圆心O(如图2)。

图1 图2

教师演示两遍实验后,让学生分组讨论后回答。

实验1现象:①当光沿着玻璃砖的半径射到直边上时,一部分光从玻璃砖的直边上折射到空气中,一部分光反射回玻璃砖内。21世纪教育网版权所有

②逐渐增大入射角,看到折射光远离法线,且越来越弱,反射光越来越强。

③当入射角增大到某一角度,使折射角达到900时,折射光完全消失,只剩下反射光。

实验2现象:①当光沿着空气射向玻璃砖的直边的圆心O时,一部分光从玻璃砖的直边上折射到玻璃砖内,一部分光反射回空气中。21·世纪

教育网

②逐渐增大入射角,看到折射光远离法线,且越来越弱,反射光越来越强。

③当入射角增大到接近900时,折射角小于900。

学生归纳不同点:①光从空气→玻璃,入射角>折射角;光从玻璃→空气,入射角<折射角;②光从空气→玻璃,同时存在反射光和折射光;光从玻璃→空气,当入射角达到某个角度时折射角达到900,折射光完全消失。

师:我们考虑直边分界面上光的传播规律,从中可以得出什么结论?

什么是全反射现象?

引导学生回答:①光从玻璃射入空气时,当入射角大于或等于某一个角度时,折射角达到900,折射光完全消失,只剩下反射光的现象。②临界角:光从玻璃射向空气时,当折射角达到900时的入射角。www-2-1-cnjy-com

产生全反射现象的条件是什么?

引导学生回答:①光从玻璃→空气;②入射角≥临界角。

师:在实验2中,光从空气射向玻璃,虽然入射角增大,反射角和折射角都增大,反射光增强,折射光减弱,但只有量变过程并没有实现质变。而在实验1中,光从玻璃射向空气,随着入射角增大,反射角和折射角增大,反射光增强,折射光减弱,这是一个量变过程;当入射角达到临界角时,就发生了质变,折射光完全消失,出现了全反射现象。2·1·c·n·j·y

2.2引思:两个实验现象不同的原因是什么?

生:实验1是光从玻璃射入空气,实验2是光从空气射入玻璃。

师:两种介质有什么不同?

生:空气相对玻璃的折射率小,玻璃相对空气的折射率大。

师:把折射率大的介质叫做光密介质,把折射率小的介质叫做光疏介质,

“疏”和“密”是相对的。例如:水、空气和玻璃三种物质相比较,水对空气来说是光密介质,而水对玻璃来说是光疏介质,根据折射定律可知,光线由光疏介质射入光密介质时,折射角小于入射角;光线由光密介质射入光疏介质,折射角大于入射角。21cnjy.com

2.3推广:是不是只有光从玻璃射入空气才会产生全反射现象?

把学生分成八组,分别采用不同的实验方案进行探索。教师统观进程,充分尊重学生的主体性,适当时以合作者的身份参与部分小组活动。

方案1:器材:装有水(含稀释的牛奶)的大烧杯,激光器,蚊香,打火机。

探究过程:激光从介质1(空气)射向介质2(水)中,增大入射角,观察反射光和折射光;激光(用保鲜膜将小激光灯密封好,并用橡皮筋扎牢,以便于小激光灯能在水槽中做实验)从介质2射向介质1,增大入射角,观察反射光和折射光。2-1-c-n-j-y

方案2:与方案1类同,将烧杯中的介质2改为氯化钠溶液。

方案3:与方案1类同,将烧杯一半放色拉油,另一半放水(含稀释的牛奶),用塑料薄膜隔开。

方案4:器材:装有汽油的圆形水槽,圆形的白纸,激光器。

实验现象:激光从水槽底部以不同的入射角从汽油射向空气(在液面的上面浮着一张白纸),会从白纸上发现亮斑在一定的圆形范围内出现。

各组学生回答现象并归纳产生全反射现象的条件。

2.4结论

全反射:光从光密介质射向光疏介质时,当入射角增大到某一角度,光线全部被反射回

原光密介质的现象。

临界角:光从光密介质射向光疏介质,折射角等于900时的入射角,用C表示。

产生全反射的条件:(1)光线从光密介质射向光疏介质。(2)入射角等于或大于临界角。

临界角的计算:

2.6应用

①引课实验的解释:被蜡烛熏黑的铁球表面附着一层未燃烧完全的碳蜡混和物,对水来说是不浸润的,当球从空气进入水中时,其外表面上会形成一层很薄的空气膜,光线透过水照射到水和空气界面上时,会发生全反射现象。

②自行车尾灯:用灯光来照射尾灯时,尾灯很亮,也是利用全反射现象制成的仪器。让学生观察自行车尾灯内部的结构,回想在夜间看到的现象。引导学生注意生活中的物理现象,用科学知识来解释它,从而更好的利用它们为人类服务。

③光导纤维:用激光照射弯曲的细玻璃棒进行演示。看到了弯曲的玻璃棒能够传光。这是因为从玻璃棒的一端射进棒内的光线,在棒的内壁多次发生全反射,沿着锯齿形路线由棒的另一端传了出来,用光导纤维实现光纤通信,原理也是这样。教师介绍光导纤维的相关知识。21教育网

④让学生阅读课本P15蒙气差和海市蜃楼。

五、课堂小结(略)

六、练习(略)

七、布置作业:查找“海市蜃楼”现象、“光纤通讯”

技术等。

八、教学反思

1.本节课按照学生的认知规律进行教学,两个实验的对比反映出全反射现象及其条件,然后让学生进行自主的探究活动,通过动手实验、交流成果等活动,培养学生自主学习、独立思考、交流协作的能力,使学生体验到学科学的乐趣,体会到探索自然规律的过程:提出假设――实验验证――得出结论――再提出假设。注重科学探究,提倡学习方式多样化;突出从生活走向物理,从物理走向社会。众多生活事例,有利于提高学生的学习兴趣。

2.做演示实验Ⅰ时要注意仪器的叙述,铁球要重复几次从水中抽出、进入的过程,让学生充分相信不是被熏黑的部分被水泡掉而产生的光学现象。

3.新课的关键在于实验探究,教师事先要强调使用小激光灯的安全问题,以免照射伤害到学生的眼睛。

4.关于“全反射的探究实验”,因为光束在悬浊液、弥散烟雾的空气中可以直接观察,所以可以用点燃的蚊香,同时在水中溶入少量的牛奶,这样可以用小激光灯在容器外入射到水中,可直接观察到容器内的光路。

o

21世纪教育网

--

中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。

版权所有@21世纪教育网

1.2全反射

光导纤维

教案

一、教学目标

1、知识与技能

掌握临界角的概念和发生全反射的条件;知道什么是光疏介质和光密介质;能判断什么情况下会发生全反射,了解全反射现象的应用;通过实验培养学生的观察能力、分析推理能力和创新思维能力。21·cn·jy·com

2、过程与方法

通过演示实验,学习探究科学的方法——比较法;通过实验设计和动手操作,经历科学探究的过程。

3、情感、态度与价值观

体验全反射实验的探究过程,感受实验探究的乐趣;通过互动实验,培养学生探究科学知识的兴趣和实事求是的科学态度;通过全反射现象的应用,培养学生运用科学理论观察分析周围事物的习惯。

www.21-cn-jy.com

二、重点和难点

重点是全反射现象;难点是临界角概念和全反射条件。

教学方法

实验探究法

设计思路

本节课以实验为主线,通过一个带有魔术色彩的演示实验引入课题,再通过两个演示实验的对比,让学生观察、分析,揭示全反射的现象与产生条件,另外增加学生探究性实验,通过学生间的讨论、设计、动手及合作,使学生对全反射概念的理解更加准确、丰富和全面。最后通过全反射的应用介绍,开拓学生的视野。

五、主要教学过程

1、引入新课

演示一:用细铁丝穿过单摆小金属球,使其一端伸出作为把手,然后捏住把手,用蜡烛火焰的内焰将金属球熏黑,让学生观察。然后将熏黑的铁球浸没在盛有清水的烧杯中,现象发生了,放在水中的铁球变亮了。好奇的学生误认为是水泡掉了铁球上黑色物,当老师从水中取出时,发现熏黑的铁球依然如故,将其再放入水中时,出现的现象和刚才一样,学生大惑不解,让学生带着这个疑问开始学习新的知识——全反射。【来源:21·世纪·教育·网】

2、新课教学

2.1实验探究

演示二:实验1:一束激光从空气射向半圆形玻璃砖的半圆面(如图1)。

实验2:一束激光从空气射向半圆形玻璃砖直边的圆心O(如图2)。

图1 图2

教师演示两遍实验后,让学生分组讨论后回答。

实验1现象:①当光沿着玻璃砖的半径射到直边上时,一部分光从玻璃砖的直边上折射到空气中,一部分光反射回玻璃砖内。21世纪教育网版权所有

②逐渐增大入射角,看到折射光远离法线,且越来越弱,反射光越来越强。

③当入射角增大到某一角度,使折射角达到900时,折射光完全消失,只剩下反射光。

实验2现象:①当光沿着空气射向玻璃砖的直边的圆心O时,一部分光从玻璃砖的直边上折射到玻璃砖内,一部分光反射回空气中。21·世纪

教育网

②逐渐增大入射角,看到折射光远离法线,且越来越弱,反射光越来越强。

③当入射角增大到接近900时,折射角小于900。

学生归纳不同点:①光从空气→玻璃,入射角>折射角;光从玻璃→空气,入射角<折射角;②光从空气→玻璃,同时存在反射光和折射光;光从玻璃→空气,当入射角达到某个角度时折射角达到900,折射光完全消失。

师:我们考虑直边分界面上光的传播规律,从中可以得出什么结论?

什么是全反射现象?

引导学生回答:①光从玻璃射入空气时,当入射角大于或等于某一个角度时,折射角达到900,折射光完全消失,只剩下反射光的现象。②临界角:光从玻璃射向空气时,当折射角达到900时的入射角。www-2-1-cnjy-com

产生全反射现象的条件是什么?

引导学生回答:①光从玻璃→空气;②入射角≥临界角。

师:在实验2中,光从空气射向玻璃,虽然入射角增大,反射角和折射角都增大,反射光增强,折射光减弱,但只有量变过程并没有实现质变。而在实验1中,光从玻璃射向空气,随着入射角增大,反射角和折射角增大,反射光增强,折射光减弱,这是一个量变过程;当入射角达到临界角时,就发生了质变,折射光完全消失,出现了全反射现象。2·1·c·n·j·y

2.2引思:两个实验现象不同的原因是什么?

生:实验1是光从玻璃射入空气,实验2是光从空气射入玻璃。

师:两种介质有什么不同?

生:空气相对玻璃的折射率小,玻璃相对空气的折射率大。

师:把折射率大的介质叫做光密介质,把折射率小的介质叫做光疏介质,

“疏”和“密”是相对的。例如:水、空气和玻璃三种物质相比较,水对空气来说是光密介质,而水对玻璃来说是光疏介质,根据折射定律可知,光线由光疏介质射入光密介质时,折射角小于入射角;光线由光密介质射入光疏介质,折射角大于入射角。21cnjy.com

2.3推广:是不是只有光从玻璃射入空气才会产生全反射现象?

把学生分成八组,分别采用不同的实验方案进行探索。教师统观进程,充分尊重学生的主体性,适当时以合作者的身份参与部分小组活动。

方案1:器材:装有水(含稀释的牛奶)的大烧杯,激光器,蚊香,打火机。

探究过程:激光从介质1(空气)射向介质2(水)中,增大入射角,观察反射光和折射光;激光(用保鲜膜将小激光灯密封好,并用橡皮筋扎牢,以便于小激光灯能在水槽中做实验)从介质2射向介质1,增大入射角,观察反射光和折射光。2-1-c-n-j-y

方案2:与方案1类同,将烧杯中的介质2改为氯化钠溶液。

方案3:与方案1类同,将烧杯一半放色拉油,另一半放水(含稀释的牛奶),用塑料薄膜隔开。

方案4:器材:装有汽油的圆形水槽,圆形的白纸,激光器。

实验现象:激光从水槽底部以不同的入射角从汽油射向空气(在液面的上面浮着一张白纸),会从白纸上发现亮斑在一定的圆形范围内出现。

各组学生回答现象并归纳产生全反射现象的条件。

2.4结论

全反射:光从光密介质射向光疏介质时,当入射角增大到某一角度,光线全部被反射回

原光密介质的现象。

临界角:光从光密介质射向光疏介质,折射角等于900时的入射角,用C表示。

产生全反射的条件:(1)光线从光密介质射向光疏介质。(2)入射角等于或大于临界角。

临界角的计算:

2.6应用

①引课实验的解释:被蜡烛熏黑的铁球表面附着一层未燃烧完全的碳蜡混和物,对水来说是不浸润的,当球从空气进入水中时,其外表面上会形成一层很薄的空气膜,光线透过水照射到水和空气界面上时,会发生全反射现象。

②自行车尾灯:用灯光来照射尾灯时,尾灯很亮,也是利用全反射现象制成的仪器。让学生观察自行车尾灯内部的结构,回想在夜间看到的现象。引导学生注意生活中的物理现象,用科学知识来解释它,从而更好的利用它们为人类服务。

③光导纤维:用激光照射弯曲的细玻璃棒进行演示。看到了弯曲的玻璃棒能够传光。这是因为从玻璃棒的一端射进棒内的光线,在棒的内壁多次发生全反射,沿着锯齿形路线由棒的另一端传了出来,用光导纤维实现光纤通信,原理也是这样。教师介绍光导纤维的相关知识。21教育网

④让学生阅读课本P15蒙气差和海市蜃楼。

五、课堂小结(略)

六、练习(略)

七、布置作业:查找“海市蜃楼”现象、“光纤通讯”

技术等。

八、教学反思

1.本节课按照学生的认知规律进行教学,两个实验的对比反映出全反射现象及其条件,然后让学生进行自主的探究活动,通过动手实验、交流成果等活动,培养学生自主学习、独立思考、交流协作的能力,使学生体验到学科学的乐趣,体会到探索自然规律的过程:提出假设――实验验证――得出结论――再提出假设。注重科学探究,提倡学习方式多样化;突出从生活走向物理,从物理走向社会。众多生活事例,有利于提高学生的学习兴趣。

2.做演示实验Ⅰ时要注意仪器的叙述,铁球要重复几次从水中抽出、进入的过程,让学生充分相信不是被熏黑的部分被水泡掉而产生的光学现象。

3.新课的关键在于实验探究,教师事先要强调使用小激光灯的安全问题,以免照射伤害到学生的眼睛。

4.关于“全反射的探究实验”,因为光束在悬浊液、弥散烟雾的空气中可以直接观察,所以可以用点燃的蚊香,同时在水中溶入少量的牛奶,这样可以用小激光灯在容器外入射到水中,可直接观察到容器内的光路。

o

21世纪教育网

--

中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。

版权所有@21世纪教育网