2.1眼睛 教案 (1)

文档属性

| 名称 | 2.1眼睛 教案 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 287.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.1眼睛

教案

教学目标:

一、知识与技能:

1、了解照相机的原理,知道眼睛看见物体的过程。

2、了解近视眼和远视眼的成因,知道眼镜是怎样矫正视力的。

二、过程与方法

1、通过照相机与眼睛的结构对比,了解眼睛看物体的机理。

2、通过动手实验,了解近视眼以及远视眼的矫正原理,培养学生的观察能力、动手能力、分析问题的能力以及用物理知识解决实际问题的能力。

三、情感态度与价值观

1、鼓励学生自己查找资料,自主学习,培养自学的能力。

2、通过探究,使学生体验探究的过程,激发学生主动学习的兴趣,体验成功的喜悦。

3、通过学习,学生能自觉保护视力,注意用眼卫生,培养眼保健意识。

教学重点:

眼睛成像原理和调节作用、近视眼和远视眼的矫正。

教学难点:

眼睛的调节作用、近视眼和远视眼的矫正。

教学准备:

近视镜、远视镜、眼睛的模型。

教学过程:

一、课前复习:

通过上面的学习,我们已经掌握了两种透镜、生活中的透镜(照相机、投影仪、放大镜)、凸透镜成像规律的有关知识。下面请同学们回忆一下,回答以下问题:

1、边缘厚中央薄的是

透镜,边缘薄中央厚的是

透镜。

凸透镜对光起

作用。

凹透镜对光起

作用。

2、照相机的镜头相当于

,来自物体的光经过照相机镜头后

在胶片上,成

像。

3、凸透镜的厚薄影响凸透镜的焦距。凸透镜的厚度

,焦距

,对光线的会聚能力

。

二、创设情境引入新课

1、请同学们欣赏美丽的祖国风光图片

(配乐:我悄悄的蒙上你的眼睛)

欣赏我们伟大祖国的美丽景色,增强学生对祖国的热爱之情。

2、《假如给我三天光明》

提问:假如你只有三天的光明,你将如何使用你的眼睛呢?

通过作者的生平,鼓励学生,让自己的人生更加充实,更加富有意义。

眼睛是一个既复杂又奇妙的器官,它帮助我们认识身外的世界。判断物体的大小、距离、质感、颜色及长、宽等。你们知道眼睛是如何看到物体的吗?

三、切入主题

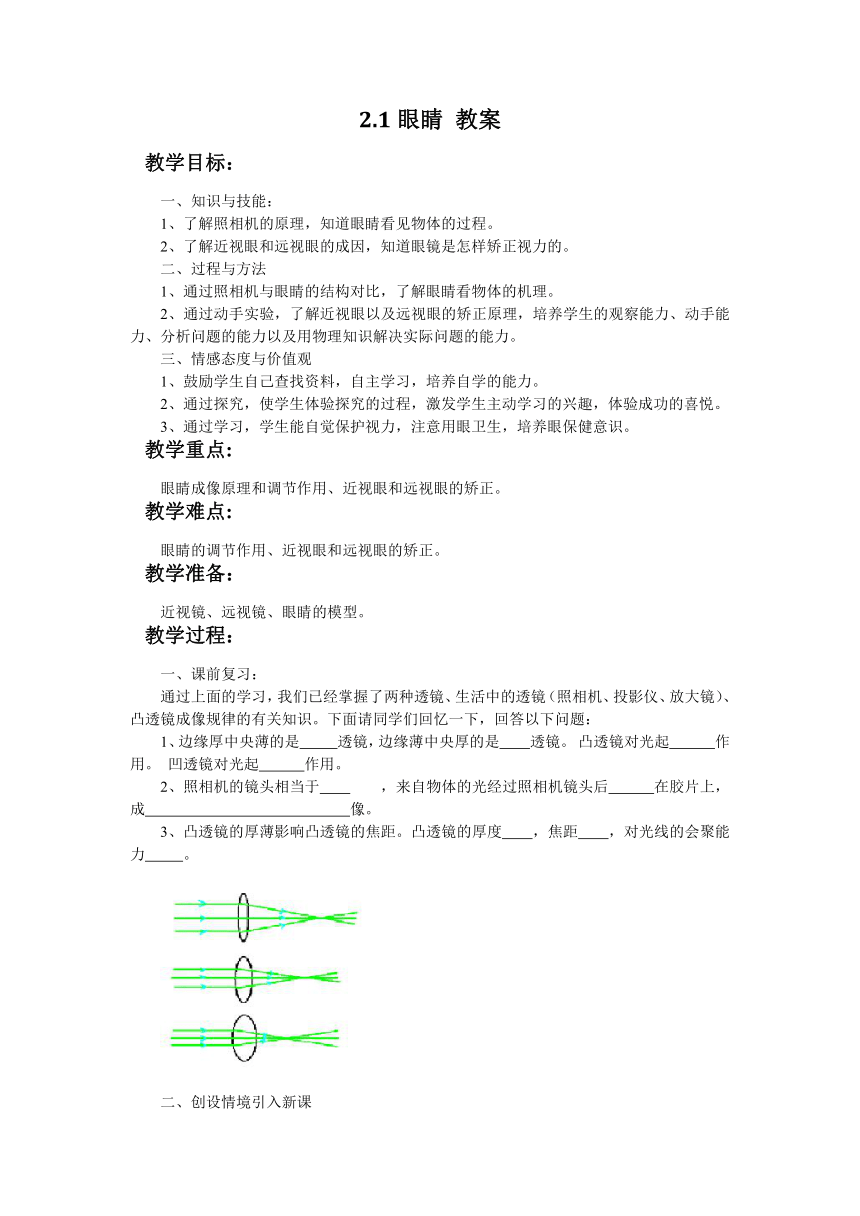

(一)出示眼睛的构造图和模型

(二)请学生自主学习,完成学案上的内容

(三)请同学之间交流,展示照相机和人眼球的对比图片。

体验:请同学们先近距离看自己的手指纹,然后马上眺望远方,亲自感受眼睛是怎样调节的。

我们的眼睛实在了不起,我们不需要像摄影师那样,要考虑到环境的光暗或物体距离,我们的眼睛会自动作出调节,只要眼睛各部分运作正常,每一次我们均可“摄”取一张美丽动人的“相片”。

明确:晶状体和角膜相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,当物体的像成在视网膜上时,我们就看见物体了。

四、设置问题步步引入

我们是如何看清远处与近处的景物的

【播放课件】演示眼球的自动调焦

眼睛的睫状体的作用是调节晶状体的形状,当睫状体放松时,晶状体比较薄,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,远处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体。

明确:看远处与近处景物通过晶状体形状,使景物的像始终落在视网膜上就看清楚了。

五、层层深入实验探究

探究近视眼远视眼及其矫正:

1、小游戏:三字经

请两位同学上台,一个视力正常的同学,一个近视眼的同学,请近视眼的同学摘掉眼镜。教师出示印有三字经的卡片,从两位同学眼前开始,每念一个成语后退一步,逐步后退。

从活动中引出近视眼的外在表象。

分析近视眼的形成原因,进一步研究近视眼的矫正。

有些人单靠自身眼睛的调节已不能使像成在视网膜上,这种情况是怎么形成的,如何处理?

由于长期不注意用眼卫生,使晶状体变凸,或睫状体调节能力降低,远处的景物的像落在视网膜前面,形成近视眼。引导学生设想用凹透镜将光线发散,使远处景物传来的光仍能会聚在视网膜上,从而能看清远处的景物。

2、探究实验:近视眼的矫正

先请学生猜测应用什么透镜来矫正近视眼,然后请同学用实验的方法验证自己的猜测。

鼓励学生可以用自己的眼镜进行矫正,试试效果如何。

提问:除了近视眼之外还有一种眼病-远视眼,谁能说说远视眼的感受?

请学生猜想一下远视眼的成因以及矫正方法。

远视眼是由于晶状体太薄,近处物体的像成在了视网膜后面而看不清。引导学生设想用凸透镜将光线会聚,使近处物体传来的光线仍能会聚在视网膜上,从而看清近处的物体。

请同学自己设想,根据刚才对近视眼如何矫正的推测,请同学自己设计实验,小组合作探究,探究远视眼的矫正。

六、预防近视

近视眼给我们的生活带来了诸多的不便

提问:你知道哪些不良用眼习惯?

关于预防近视眼,你有什么建议?

学生交流如何预防近视眼:

【生甲】形成近视眼的原因,一般认为主要有两个方面,一是遗传因素,二是环境因素。其中环境因素是形成学生近视眼的主要因素。

【生乙】预防近视要做到:①读书、写字姿势要正确,眼与书的距离约33

cm。②看书一小时后休息,要远眺几分钟。③要认真做眼睛保健操。④不要在宜射强光下看书。⑤不在光暗的地方看书。⑥不躺卧着看书。⑦不在走路时看书。

教案

教学目标:

一、知识与技能:

1、了解照相机的原理,知道眼睛看见物体的过程。

2、了解近视眼和远视眼的成因,知道眼镜是怎样矫正视力的。

二、过程与方法

1、通过照相机与眼睛的结构对比,了解眼睛看物体的机理。

2、通过动手实验,了解近视眼以及远视眼的矫正原理,培养学生的观察能力、动手能力、分析问题的能力以及用物理知识解决实际问题的能力。

三、情感态度与价值观

1、鼓励学生自己查找资料,自主学习,培养自学的能力。

2、通过探究,使学生体验探究的过程,激发学生主动学习的兴趣,体验成功的喜悦。

3、通过学习,学生能自觉保护视力,注意用眼卫生,培养眼保健意识。

教学重点:

眼睛成像原理和调节作用、近视眼和远视眼的矫正。

教学难点:

眼睛的调节作用、近视眼和远视眼的矫正。

教学准备:

近视镜、远视镜、眼睛的模型。

教学过程:

一、课前复习:

通过上面的学习,我们已经掌握了两种透镜、生活中的透镜(照相机、投影仪、放大镜)、凸透镜成像规律的有关知识。下面请同学们回忆一下,回答以下问题:

1、边缘厚中央薄的是

透镜,边缘薄中央厚的是

透镜。

凸透镜对光起

作用。

凹透镜对光起

作用。

2、照相机的镜头相当于

,来自物体的光经过照相机镜头后

在胶片上,成

像。

3、凸透镜的厚薄影响凸透镜的焦距。凸透镜的厚度

,焦距

,对光线的会聚能力

。

二、创设情境引入新课

1、请同学们欣赏美丽的祖国风光图片

(配乐:我悄悄的蒙上你的眼睛)

欣赏我们伟大祖国的美丽景色,增强学生对祖国的热爱之情。

2、《假如给我三天光明》

提问:假如你只有三天的光明,你将如何使用你的眼睛呢?

通过作者的生平,鼓励学生,让自己的人生更加充实,更加富有意义。

眼睛是一个既复杂又奇妙的器官,它帮助我们认识身外的世界。判断物体的大小、距离、质感、颜色及长、宽等。你们知道眼睛是如何看到物体的吗?

三、切入主题

(一)出示眼睛的构造图和模型

(二)请学生自主学习,完成学案上的内容

(三)请同学之间交流,展示照相机和人眼球的对比图片。

体验:请同学们先近距离看自己的手指纹,然后马上眺望远方,亲自感受眼睛是怎样调节的。

我们的眼睛实在了不起,我们不需要像摄影师那样,要考虑到环境的光暗或物体距离,我们的眼睛会自动作出调节,只要眼睛各部分运作正常,每一次我们均可“摄”取一张美丽动人的“相片”。

明确:晶状体和角膜相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,当物体的像成在视网膜上时,我们就看见物体了。

四、设置问题步步引入

我们是如何看清远处与近处的景物的

【播放课件】演示眼球的自动调焦

眼睛的睫状体的作用是调节晶状体的形状,当睫状体放松时,晶状体比较薄,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,远处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体。

明确:看远处与近处景物通过晶状体形状,使景物的像始终落在视网膜上就看清楚了。

五、层层深入实验探究

探究近视眼远视眼及其矫正:

1、小游戏:三字经

请两位同学上台,一个视力正常的同学,一个近视眼的同学,请近视眼的同学摘掉眼镜。教师出示印有三字经的卡片,从两位同学眼前开始,每念一个成语后退一步,逐步后退。

从活动中引出近视眼的外在表象。

分析近视眼的形成原因,进一步研究近视眼的矫正。

有些人单靠自身眼睛的调节已不能使像成在视网膜上,这种情况是怎么形成的,如何处理?

由于长期不注意用眼卫生,使晶状体变凸,或睫状体调节能力降低,远处的景物的像落在视网膜前面,形成近视眼。引导学生设想用凹透镜将光线发散,使远处景物传来的光仍能会聚在视网膜上,从而能看清远处的景物。

2、探究实验:近视眼的矫正

先请学生猜测应用什么透镜来矫正近视眼,然后请同学用实验的方法验证自己的猜测。

鼓励学生可以用自己的眼镜进行矫正,试试效果如何。

提问:除了近视眼之外还有一种眼病-远视眼,谁能说说远视眼的感受?

请学生猜想一下远视眼的成因以及矫正方法。

远视眼是由于晶状体太薄,近处物体的像成在了视网膜后面而看不清。引导学生设想用凸透镜将光线会聚,使近处物体传来的光线仍能会聚在视网膜上,从而看清近处的物体。

请同学自己设想,根据刚才对近视眼如何矫正的推测,请同学自己设计实验,小组合作探究,探究远视眼的矫正。

六、预防近视

近视眼给我们的生活带来了诸多的不便

提问:你知道哪些不良用眼习惯?

关于预防近视眼,你有什么建议?

学生交流如何预防近视眼:

【生甲】形成近视眼的原因,一般认为主要有两个方面,一是遗传因素,二是环境因素。其中环境因素是形成学生近视眼的主要因素。

【生乙】预防近视要做到:①读书、写字姿势要正确,眼与书的距离约33

cm。②看书一小时后休息,要远眺几分钟。③要认真做眼睛保健操。④不要在宜射强光下看书。⑤不在光暗的地方看书。⑥不躺卧着看书。⑦不在走路时看书。