《先秦诸子》课时演练:2.4乐民之乐忧民之忧

文档属性

| 名称 | 《先秦诸子》课时演练:2.4乐民之乐忧民之忧 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 193.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-05 15:37:37 | ||

图片预览

文档简介

四、乐民之乐,忧民之忧

课时演练·促提升

一、基础巩固

1.下列句子中加点字注音无误的一项是( )

①王语暴以好乐 ②曰:“可得闻与?” ③今王与百姓同乐,则王矣 ④请为王言乐

A.yǔ yǔ wàng yuè

B.yù yú wàng lè

C.yù yú wáng yuè

D.yǔ yǔ wàng lè

答案:B

2.下列加点词语的解释正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,鼓:演奏。C项,攻:制造。D项,害丧:何时消失。害,通“曷”。

答案:B

3.下列加点词语的意义和用法,判断正确的一项是( )

A.①②相同,③④不同。

B.①②相同,③④相同。

C.①②不同,③④不同。

D.①②不同,③④相同。

解析:其:①代词,相当于“那”/②语气副词,表揣测,相当于“大概”。③介词,表被动/④介词,引出动词支配对象,不译。21教育网

答案:C

4.下列句子中,加点的“见”与例句意义相同的一项是( )

例:百姓闻王车马之音,见羽旄之美

A.就之不见所畏焉

B.暴见于王

C.孟子见梁惠王

D.齐宣王见孟子于雪宫

解析:A项和例句相同,“看见”。B项,介词,表被动;C项,拜见;D项,召见。

答案:A

二、阅读鉴赏

(一)阅读下面的文字,完成第5~8题。

齐宣王见孟子于雪宫。王曰:“贤者亦有此乐乎?”

孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也。为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐。忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

“昔者齐景公问于晏子曰:‘吾欲观于转附、朝儛,遵海而南,放于琅邪。吾何修而可以比于先王观也?’晏子对曰:‘善哉问也!天子适诸侯曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子曰述职;述职者,述所职也。无非事者。春省耕而补不足,秋省敛而助不给。夏谚曰:“吾王不游,吾何以休?吾王不豫,吾何以助?一游一豫,为诸侯度。”今也不然。师行而粮食,饥者弗食,劳者弗息。睊睊胥谗,民乃作慝。方命虐民,饮食若流。流连荒亡,为诸侯忧。从流下而忘反谓之流,从流上而忘反谓之连,从兽无厌谓之荒,乐酒无厌谓之亡。先王无流连之乐、荒亡之行。惟君所行也。’景公说,大戒于国,出舍于郊。于是始兴发补不足。召大师曰:‘为我作君臣相说之乐。’盖《徵招》《角招》是也。其诗曰:‘畜君何尤?’畜君者,好君也。”

(《孟子·梁惠王下》)

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.人不得,则非其上矣 非:责怪,非难。

B.春省耕而补不足 省:视察。

C.乐酒无厌谓之亡 厌:厌恶。

D.畜君者,好君也 好:喜爱。

解析:C项,厌:满足。

答案:C

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,前句为顺承连词,可译为“就”;后句为假设连词,可译为“如果”。B项,前句为介词,把;后句为介词,拿,用。C项,前句为指示代词,可译为“这,这样的事”;后句为结构助词,是宾语前置的标志,可不译。D项,两句都是副词,表顺承关系,可译为“于是,就”。21cnjy.com

答案:D

7.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 ( )

A.文中孟子先承齐王“贤者亦有此乐乎”之问,借题发挥,提出了为上者应与民同乐、与民同忧的中心论点。

B.文中的晏子借夏谚“吾王不游,吾何以休?吾王不豫,吾何以助”来肯定君主外出巡游的正确,为下文写君主应关心民生与民同乐张本。21·cn·jy·com

C.晏子在对话中,运用了对比论证的手法,指出先王的出游是为了更好地了解百姓的需要,现在的君主出游却是为了自己享乐。文章记叙生动,形象鲜明,人物对话很有个性,逼真地再现了齐相晏子的机智灵活和雄辩才能。www.21-cn-jy.com

D.文中孟子主要是引述齐景公与晏子的对话,以及景公与民同乐的范例来劝诫齐宣王的。

解析:本文是论辩文,不是记叙文,C项中“记叙生动,形象鲜明”的说法牵强附会。

答案:C

8.把画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)乐民之乐者,民亦乐其乐。忧民之忧者,民亦忧其忧。

(2)天子适诸侯曰巡狩;巡狩者,巡所守也。

(3)为我作君臣相说之乐。

参考答案:(1)以百姓的快乐为快乐的,百姓也会以君主的快乐为快乐。以百姓的忧虑为忧虑的,百姓也会以君主的忧虑为忧虑。2·1·c·n·j·y

(2)天子到诸侯国视察叫作巡狩;所谓巡狩,就是巡视诸侯守卫的疆土。

(3)给我创作出君臣同乐的乐曲来。

(二)阅读下面的文言文,完成第9~12题。

孔颖达,字仲达,冀州衡水人。八岁就学,诵记日千余言,暗记《三礼义宗》。及长,明服氏《春秋传》、郑氏《尚书》《诗》《礼记》、王氏《易》,善属文,通步历。尝造同郡刘焯,焯名重海内,初不之礼。及请质所疑,遂大畏服。【来源:21·世纪·教育·网】

隋大业初,举明经高第,授河内郡博士。炀帝召天下儒官集东都,诏国子秘书学士与论议,颖达为冠,又年最少,老师宿儒耻出其下,阴遣客刺之,匿杨玄感家得免。补太学助教。隋乱,避地虎牢。

太宗平洛,授文学馆学士,迁国子博士。贞观初,封曲阜县男,转给事中。时帝新即位,颖达数以忠言进。帝问:“孔子称‘以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚’,何谓也?”对曰:“此圣人教人谦耳。己虽能仍就不能之人以咨所未能己虽多仍就寡少之人更资其多内有道外若无中虽实容若虚。非特匹夫,君德亦然。故《易》称‘蒙以养正’‘明夷以莅众’。若其据尊极之位,衒聪耀明,恃才以肆,则上下不通,君臣道乖。自古灭亡,莫不由此。”帝称善。除国子司业,岁余,以太子右庶子兼司业。与诸儒议历及明堂事,多从其说。以论撰劳,加散骑常侍,爵为子。21·世纪*教育网

皇太子令颖达撰《孝经章句》,因文以尽箴讽。帝知数争太子失,赐黄金一斤、绢百匹。久之,拜祭酒,侍讲东宫。帝幸太学观释菜①,命颖达讲经,毕,上《释奠颂》,有诏褒美。后太子稍不法,颖达争不已,乳夫人曰:“太子既长,不宜数面折之。”对曰:“蒙国厚恩,虽死不恨。”剀切愈至。后致仕,卒,陪葬昭陵,赠太常卿,谥曰宪。2-1-c-n-j-y

初,颖达与颜师古、司马才章、王恭、王琰受诏撰《五经》义训凡百余篇,号《义赞》,诏改为《正义》云。虽包贯异家为详博,然其中不能无谬冗,博士马嘉运驳正其失,至相讥诋。有诏更令裁定,功未就。永徽二年,诏中书门下与国子三馆博士、弘文馆学士考正之,于是尚书左仆射于志宁、右仆射张行成、侍中高季辅就加增损,书始布下。21*cnjy*com

(《新唐书·列传第一百二十三》节选,有改动)

注:①释菜:古代入学时祭祀先圣先师的一种典礼。

9.对下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.尝造同郡刘焯 造:培养。

B.非特匹夫,君德亦然 特:只是。

C.加散骑常侍,爵为子 爵:封爵。

D.后致仕,卒,陪葬昭陵 致仕:退休。

解析:“造”的意思是造访、拜访。

答案:A

10.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.己虽能/仍就不能之人以咨所未能己/虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道外/若无/中虽实/容若虚

B.己虽能仍/就不能之人以咨所未能/己虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道外/若无/中虽实/容若虚

C.己虽能/仍就不能之人以咨所未能/己虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道/外若无/中虽实/容若虚

D.己虽能仍/就不能之人以咨所未能己/虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道/外若无/中虽实/容若虚

解析:可通过结构分析法推断。古人为文往往追求对称,处于对应位置的词语大多在意义上呈现出相同、相近或相反、相对的情况,可以据此推断。如“己虽能,仍就……,己虽多,仍就……”“内……外……”“中……容……”(“仍就”不能断开)。【来源:21cnj*y.co*m】

答案:C

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.孔颖达,八岁就从师学习,博学多才,在与国子秘书学士的辩论中,他最为突出,而且年龄最小。

B.孔颖达在回答太宗的询问时,首先概括了孔子那句话的意义和作用,然后具体解释了各句的意思,接着进一步把道理引入执政治国的事情中。【出处:21教育名师】

C.孔颖达奉皇太子命撰著《孝经章句》,他借著书来尽力讽谏。太宗知道他多次直言批评太子过失,下诏褒扬他,并拜他为祭酒,在东宫充任侍讲。21教育名师原创作品

D.孔颖达等人撰著《五经》义训的百余篇文章,虽然包罗各家很是广博,但其中不可能没有谬误,博士马嘉运批驳指正他们的失误,以至于互相讥讽诋毁。21*cnjy*com

解析:下诏褒扬是“帝幸太学观释菜”一事中孔颖达上《释奠颂》后的事,不是因为批评太子过失。

答案:C

12.把文中画横线的句子释译成现代汉语。

(1)老师宿儒耻出其下,阴遣客刺之,匿杨玄感家得免。

(2)若其据尊极之位,衒聪耀明,恃才以肆,则上下不通,君臣道乖。

参考答案:(1)名师名儒耻于在他之下,暗中派刺客去刺杀他,他躲藏在杨玄感家中得以幸免。

(2)如果那人凭借至尊的地位,炫耀聪明,依仗才能而肆意行事,那就会上下不能通达,君臣之道互相背离。

参考译文:孔颖达,字仲达,是冀州衡水人。八岁就从师学习,一天能够诵记千余言,还能默读熟记《三礼义宗》。长大以后,通晓服氏的《春秋传》、郑氏的《尚书》《诗经》《礼记》,王氏的《易经》,擅长写文章,精通推算岁时节候的方法。曾去拜访同郡的刘焯,刘焯名重海内,起初对他不很礼遇。当他提出疑问请教后,刘焯就非常敬畏佩服他了。

隋朝大业初年,考中明经高第,授任河内郡博士。隋炀帝把天下儒官召集到东都,下诏国子秘书学士参与议论,孔颖达最为突出,而且年龄最小,名师名儒耻于在他之下,暗中派刺客去刺杀他,他躲藏在杨玄感家中得以幸免。补任太学助教。隋朝末动乱,他到虎牢去避难。

太宗平定洛阳,授任他为文学馆学士,升任为国子博士。贞观初年,封曲阜县男,转任给事中。当时太宗刚刚即位,孔颖达几次进献忠言。太宗问他:“孔子称许的‘有才能的人却向没有才能的人请教,知识多的人却向知识少的人请教,有才能却像没有才能一样,知识渊博却像知识贫乏一样’,说的是什么意思?”他回答说:“这是圣人教导人们谦虚而已。自己虽然有才能,仍能向没有才能的人去请教自己所不能的事情;自己虽然知识很多,仍能从知识少的人那里获取自己所不懂的知识。内心有道,外表好像没有一样;里面虽然充实,表面就像空虚一样。不只是平民应该如此,国君的品德也是这样。所以《易经》上说‘在蒙昧中默养正道’‘隐蔽聪明来治理百姓’。如果那人凭借至尊的地位,炫耀聪明,依仗才能而肆意行事,那就会上下不能通达,君臣之道互相背离。自古以来,没有不是因为这个原因而灭亡的。”太宗称赞他讲得好。授国子司业,过了一年多,任太子右庶子兼司业。孔颖达和诸儒一起商议历法和明堂礼仪之事,大多采用他的意见。因为议论撰著有功,加授散骑常侍,赐予子爵。

皇太子命令孔颖达撰著《孝经章句》,他借著书来尽力讽谏。太宗知道他多次直言批评太子的过失,赐给他黄金一斤、绢一百匹。过了很久,任祭酒,在东宫充任侍讲。太宗亲临太学参观学生入学时祭祀先圣先师的典礼,命令孔颖达讲经,讲经结束,进献《释奠颂》,太宗下诏表扬他。后来太子稍有不遵法度的行为,孔颖达就直言批评不止,乳夫人说:“太子已经长大了,不应该屡次当面批评他。”他回答说:“我蒙受国家厚恩,即使死了也不遗憾。”还是常来恳切规劝。后来退休了。去世后,陪葬昭陵,追赠太常卿,谥号为宪。

当初,孔颖达和颜师古、司马才章、王恭、王琰奉诏著《五经》义训共百余篇,号为《义赞》,皇帝下诏改为《正义》。虽然包罗各家很是广博,但其中不可能没有谬误,博士马嘉运批驳指正他们的失误,以至于互相讥讽诋毁。皇帝下诏又命令裁定此书,事情没有完成。永徽二年,高宗下诏令中书门下与国子三馆博士、弘文馆博士考核订正此书,这时尚书左仆射于志宁、右仆射张行成、侍中高季辅最终加以增删,此书才颁行天下。【版权所有:21教育】

三、语言表达

13.阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

齐人伐燕,胜之。宣王问曰:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以万乘之国伐万乘之国,五旬而举之,人力不至于此。不取,必有天殃。取之,何如?”

孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悦,则勿取。古之人有行之者,文王是也。以万乘之国伐万乘之国,箪食壶浆以迎王师,岂有他哉?避水火也。如水益深,如火益热,亦运而已矣。”

(《孟子·梁惠王下》)

(1)源自这段文字的成语除了“箪食壶浆”外,还有“ ”。?

(2)简要概括孟子的战争观,并结合孟子的思想谈谈对孟子战争观的看法。

参考答案:(1)水深火热

(2)①反对非正义的战争,支持正义的符合百姓意愿的战争。②孟子的战争观体现了“民本”(或“仁政”)思想;③他的观点是辩证的,变通的。21世纪教育网版权所有

参考译文:齐国攻打燕国,战胜了燕国。齐宣王问道:“有人劝我不要吞并燕国,有人劝我吞并燕国。以一个拥有万辆兵车的大国去攻打一个同样拥有万辆兵车的大国,五十天就打下来了,光凭人力是做不到的呀。如果我们不吞并它,一定会遭到天灾吧。吞并它,怎么样?”www-2-1-cnjy-com

孟子回答说:“吞并它而使燕国的老百姓高兴,那就吞并它。古人有这样做的,周武王便是。吞并它而使燕国的老百姓不高兴,那就不要吞并它。古人有这样做的,周文王便是。以齐国这样一个拥有万辆兵车的大国去攻打燕国这样一个同样拥有万辆兵车的大国,燕国的老百姓却用饭筐装着饭,用酒壶盛着酒浆来欢迎大王的军队,难道有别的什么原因吗?不过是想摆脱那水深火热的环境罢了。如果您让他们的水更深,火更热,百姓也就只有转而指望别人去解救他们了。”

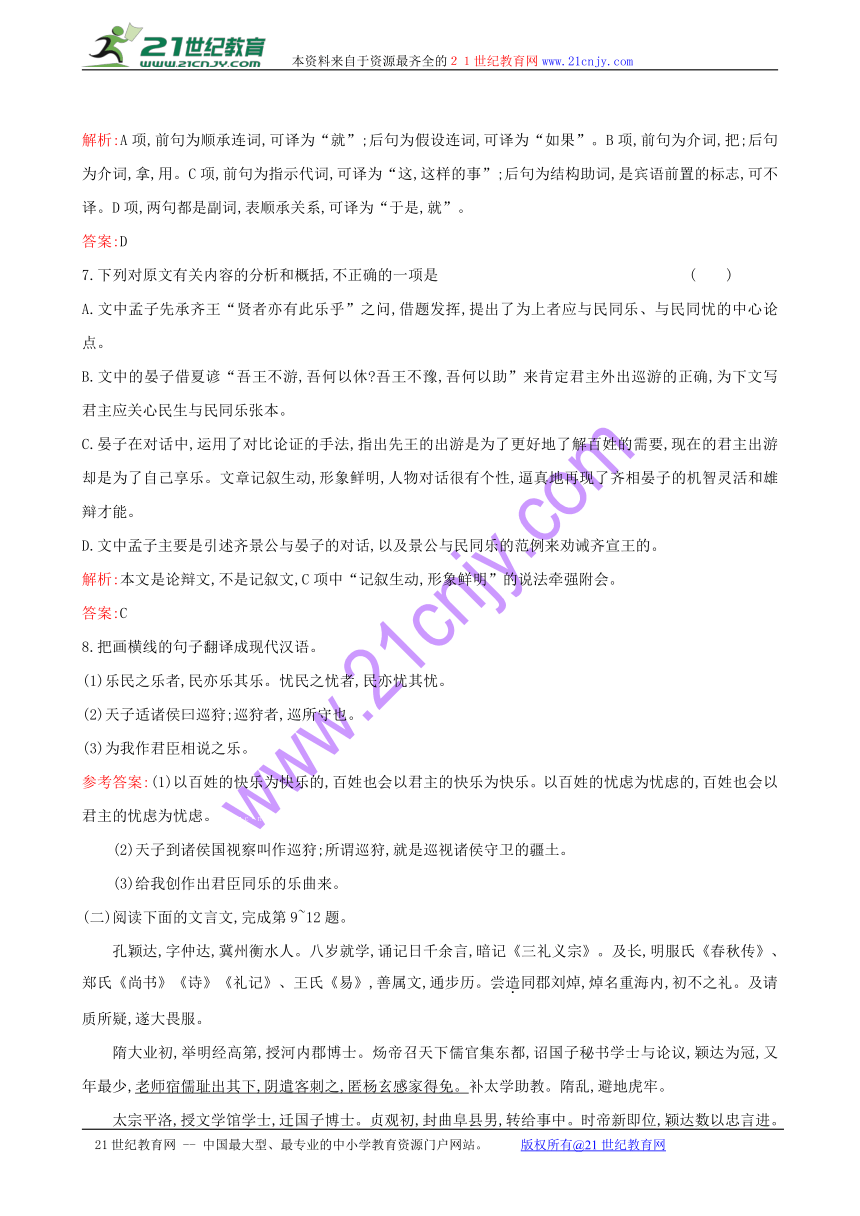

14.(2015·重庆,19)下图是“儿童在不同场地的时间分配”,根据该图提供的信息,将儿童在不同场地休息和运动时间分配的情况写成一段话。要求:内容完整,概括准确,不超过80字。

儿童在不同场地的时间分配

解析:要正确作答图文转换题,先要能够看明白图上所示的内容。该题图上分别标示出了男孩与女孩在草地、运动场、硬场地、天然场地和娱乐场原地休息与运动的时间。根据本题的要求,答案要内容完整,就要从两个角度作答,一是要将男孩女孩合起来分析图示情况,二是要将男孩女孩分开来看图示情况。只有顾及了两个方面,才能算完整。

参考答案:男女儿童在草地、运动场和娱乐场的活动时间多于在其他场地的活动时间,在硬场地的活动时间最少。在各种场地中,女孩原地休息的时间均多于男孩,表明相对于女孩,男孩更加好动。

课时演练·促提升

一、基础巩固

1.下列句子中加点字注音无误的一项是( )

①王语暴以好乐 ②曰:“可得闻与?” ③今王与百姓同乐,则王矣 ④请为王言乐

A.yǔ yǔ wàng yuè

B.yù yú wàng lè

C.yù yú wáng yuè

D.yǔ yǔ wàng lè

答案:B

2.下列加点词语的解释正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,鼓:演奏。C项,攻:制造。D项,害丧:何时消失。害,通“曷”。

答案:B

3.下列加点词语的意义和用法,判断正确的一项是( )

A.①②相同,③④不同。

B.①②相同,③④相同。

C.①②不同,③④不同。

D.①②不同,③④相同。

解析:其:①代词,相当于“那”/②语气副词,表揣测,相当于“大概”。③介词,表被动/④介词,引出动词支配对象,不译。21教育网

答案:C

4.下列句子中,加点的“见”与例句意义相同的一项是( )

例:百姓闻王车马之音,见羽旄之美

A.就之不见所畏焉

B.暴见于王

C.孟子见梁惠王

D.齐宣王见孟子于雪宫

解析:A项和例句相同,“看见”。B项,介词,表被动;C项,拜见;D项,召见。

答案:A

二、阅读鉴赏

(一)阅读下面的文字,完成第5~8题。

齐宣王见孟子于雪宫。王曰:“贤者亦有此乐乎?”

孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也。为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐。忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

“昔者齐景公问于晏子曰:‘吾欲观于转附、朝儛,遵海而南,放于琅邪。吾何修而可以比于先王观也?’晏子对曰:‘善哉问也!天子适诸侯曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子曰述职;述职者,述所职也。无非事者。春省耕而补不足,秋省敛而助不给。夏谚曰:“吾王不游,吾何以休?吾王不豫,吾何以助?一游一豫,为诸侯度。”今也不然。师行而粮食,饥者弗食,劳者弗息。睊睊胥谗,民乃作慝。方命虐民,饮食若流。流连荒亡,为诸侯忧。从流下而忘反谓之流,从流上而忘反谓之连,从兽无厌谓之荒,乐酒无厌谓之亡。先王无流连之乐、荒亡之行。惟君所行也。’景公说,大戒于国,出舍于郊。于是始兴发补不足。召大师曰:‘为我作君臣相说之乐。’盖《徵招》《角招》是也。其诗曰:‘畜君何尤?’畜君者,好君也。”

(《孟子·梁惠王下》)

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.人不得,则非其上矣 非:责怪,非难。

B.春省耕而补不足 省:视察。

C.乐酒无厌谓之亡 厌:厌恶。

D.畜君者,好君也 好:喜爱。

解析:C项,厌:满足。

答案:C

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,前句为顺承连词,可译为“就”;后句为假设连词,可译为“如果”。B项,前句为介词,把;后句为介词,拿,用。C项,前句为指示代词,可译为“这,这样的事”;后句为结构助词,是宾语前置的标志,可不译。D项,两句都是副词,表顺承关系,可译为“于是,就”。21cnjy.com

答案:D

7.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 ( )

A.文中孟子先承齐王“贤者亦有此乐乎”之问,借题发挥,提出了为上者应与民同乐、与民同忧的中心论点。

B.文中的晏子借夏谚“吾王不游,吾何以休?吾王不豫,吾何以助”来肯定君主外出巡游的正确,为下文写君主应关心民生与民同乐张本。21·cn·jy·com

C.晏子在对话中,运用了对比论证的手法,指出先王的出游是为了更好地了解百姓的需要,现在的君主出游却是为了自己享乐。文章记叙生动,形象鲜明,人物对话很有个性,逼真地再现了齐相晏子的机智灵活和雄辩才能。www.21-cn-jy.com

D.文中孟子主要是引述齐景公与晏子的对话,以及景公与民同乐的范例来劝诫齐宣王的。

解析:本文是论辩文,不是记叙文,C项中“记叙生动,形象鲜明”的说法牵强附会。

答案:C

8.把画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)乐民之乐者,民亦乐其乐。忧民之忧者,民亦忧其忧。

(2)天子适诸侯曰巡狩;巡狩者,巡所守也。

(3)为我作君臣相说之乐。

参考答案:(1)以百姓的快乐为快乐的,百姓也会以君主的快乐为快乐。以百姓的忧虑为忧虑的,百姓也会以君主的忧虑为忧虑。2·1·c·n·j·y

(2)天子到诸侯国视察叫作巡狩;所谓巡狩,就是巡视诸侯守卫的疆土。

(3)给我创作出君臣同乐的乐曲来。

(二)阅读下面的文言文,完成第9~12题。

孔颖达,字仲达,冀州衡水人。八岁就学,诵记日千余言,暗记《三礼义宗》。及长,明服氏《春秋传》、郑氏《尚书》《诗》《礼记》、王氏《易》,善属文,通步历。尝造同郡刘焯,焯名重海内,初不之礼。及请质所疑,遂大畏服。【来源:21·世纪·教育·网】

隋大业初,举明经高第,授河内郡博士。炀帝召天下儒官集东都,诏国子秘书学士与论议,颖达为冠,又年最少,老师宿儒耻出其下,阴遣客刺之,匿杨玄感家得免。补太学助教。隋乱,避地虎牢。

太宗平洛,授文学馆学士,迁国子博士。贞观初,封曲阜县男,转给事中。时帝新即位,颖达数以忠言进。帝问:“孔子称‘以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚’,何谓也?”对曰:“此圣人教人谦耳。己虽能仍就不能之人以咨所未能己虽多仍就寡少之人更资其多内有道外若无中虽实容若虚。非特匹夫,君德亦然。故《易》称‘蒙以养正’‘明夷以莅众’。若其据尊极之位,衒聪耀明,恃才以肆,则上下不通,君臣道乖。自古灭亡,莫不由此。”帝称善。除国子司业,岁余,以太子右庶子兼司业。与诸儒议历及明堂事,多从其说。以论撰劳,加散骑常侍,爵为子。21·世纪*教育网

皇太子令颖达撰《孝经章句》,因文以尽箴讽。帝知数争太子失,赐黄金一斤、绢百匹。久之,拜祭酒,侍讲东宫。帝幸太学观释菜①,命颖达讲经,毕,上《释奠颂》,有诏褒美。后太子稍不法,颖达争不已,乳夫人曰:“太子既长,不宜数面折之。”对曰:“蒙国厚恩,虽死不恨。”剀切愈至。后致仕,卒,陪葬昭陵,赠太常卿,谥曰宪。2-1-c-n-j-y

初,颖达与颜师古、司马才章、王恭、王琰受诏撰《五经》义训凡百余篇,号《义赞》,诏改为《正义》云。虽包贯异家为详博,然其中不能无谬冗,博士马嘉运驳正其失,至相讥诋。有诏更令裁定,功未就。永徽二年,诏中书门下与国子三馆博士、弘文馆学士考正之,于是尚书左仆射于志宁、右仆射张行成、侍中高季辅就加增损,书始布下。21*cnjy*com

(《新唐书·列传第一百二十三》节选,有改动)

注:①释菜:古代入学时祭祀先圣先师的一种典礼。

9.对下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.尝造同郡刘焯 造:培养。

B.非特匹夫,君德亦然 特:只是。

C.加散骑常侍,爵为子 爵:封爵。

D.后致仕,卒,陪葬昭陵 致仕:退休。

解析:“造”的意思是造访、拜访。

答案:A

10.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.己虽能/仍就不能之人以咨所未能己/虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道外/若无/中虽实/容若虚

B.己虽能仍/就不能之人以咨所未能/己虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道外/若无/中虽实/容若虚

C.己虽能/仍就不能之人以咨所未能/己虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道/外若无/中虽实/容若虚

D.己虽能仍/就不能之人以咨所未能己/虽多/仍就寡少之人更资其多/内有道/外若无/中虽实/容若虚

解析:可通过结构分析法推断。古人为文往往追求对称,处于对应位置的词语大多在意义上呈现出相同、相近或相反、相对的情况,可以据此推断。如“己虽能,仍就……,己虽多,仍就……”“内……外……”“中……容……”(“仍就”不能断开)。【来源:21cnj*y.co*m】

答案:C

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.孔颖达,八岁就从师学习,博学多才,在与国子秘书学士的辩论中,他最为突出,而且年龄最小。

B.孔颖达在回答太宗的询问时,首先概括了孔子那句话的意义和作用,然后具体解释了各句的意思,接着进一步把道理引入执政治国的事情中。【出处:21教育名师】

C.孔颖达奉皇太子命撰著《孝经章句》,他借著书来尽力讽谏。太宗知道他多次直言批评太子过失,下诏褒扬他,并拜他为祭酒,在东宫充任侍讲。21教育名师原创作品

D.孔颖达等人撰著《五经》义训的百余篇文章,虽然包罗各家很是广博,但其中不可能没有谬误,博士马嘉运批驳指正他们的失误,以至于互相讥讽诋毁。21*cnjy*com

解析:下诏褒扬是“帝幸太学观释菜”一事中孔颖达上《释奠颂》后的事,不是因为批评太子过失。

答案:C

12.把文中画横线的句子释译成现代汉语。

(1)老师宿儒耻出其下,阴遣客刺之,匿杨玄感家得免。

(2)若其据尊极之位,衒聪耀明,恃才以肆,则上下不通,君臣道乖。

参考答案:(1)名师名儒耻于在他之下,暗中派刺客去刺杀他,他躲藏在杨玄感家中得以幸免。

(2)如果那人凭借至尊的地位,炫耀聪明,依仗才能而肆意行事,那就会上下不能通达,君臣之道互相背离。

参考译文:孔颖达,字仲达,是冀州衡水人。八岁就从师学习,一天能够诵记千余言,还能默读熟记《三礼义宗》。长大以后,通晓服氏的《春秋传》、郑氏的《尚书》《诗经》《礼记》,王氏的《易经》,擅长写文章,精通推算岁时节候的方法。曾去拜访同郡的刘焯,刘焯名重海内,起初对他不很礼遇。当他提出疑问请教后,刘焯就非常敬畏佩服他了。

隋朝大业初年,考中明经高第,授任河内郡博士。隋炀帝把天下儒官召集到东都,下诏国子秘书学士参与议论,孔颖达最为突出,而且年龄最小,名师名儒耻于在他之下,暗中派刺客去刺杀他,他躲藏在杨玄感家中得以幸免。补任太学助教。隋朝末动乱,他到虎牢去避难。

太宗平定洛阳,授任他为文学馆学士,升任为国子博士。贞观初年,封曲阜县男,转任给事中。当时太宗刚刚即位,孔颖达几次进献忠言。太宗问他:“孔子称许的‘有才能的人却向没有才能的人请教,知识多的人却向知识少的人请教,有才能却像没有才能一样,知识渊博却像知识贫乏一样’,说的是什么意思?”他回答说:“这是圣人教导人们谦虚而已。自己虽然有才能,仍能向没有才能的人去请教自己所不能的事情;自己虽然知识很多,仍能从知识少的人那里获取自己所不懂的知识。内心有道,外表好像没有一样;里面虽然充实,表面就像空虚一样。不只是平民应该如此,国君的品德也是这样。所以《易经》上说‘在蒙昧中默养正道’‘隐蔽聪明来治理百姓’。如果那人凭借至尊的地位,炫耀聪明,依仗才能而肆意行事,那就会上下不能通达,君臣之道互相背离。自古以来,没有不是因为这个原因而灭亡的。”太宗称赞他讲得好。授国子司业,过了一年多,任太子右庶子兼司业。孔颖达和诸儒一起商议历法和明堂礼仪之事,大多采用他的意见。因为议论撰著有功,加授散骑常侍,赐予子爵。

皇太子命令孔颖达撰著《孝经章句》,他借著书来尽力讽谏。太宗知道他多次直言批评太子的过失,赐给他黄金一斤、绢一百匹。过了很久,任祭酒,在东宫充任侍讲。太宗亲临太学参观学生入学时祭祀先圣先师的典礼,命令孔颖达讲经,讲经结束,进献《释奠颂》,太宗下诏表扬他。后来太子稍有不遵法度的行为,孔颖达就直言批评不止,乳夫人说:“太子已经长大了,不应该屡次当面批评他。”他回答说:“我蒙受国家厚恩,即使死了也不遗憾。”还是常来恳切规劝。后来退休了。去世后,陪葬昭陵,追赠太常卿,谥号为宪。

当初,孔颖达和颜师古、司马才章、王恭、王琰奉诏著《五经》义训共百余篇,号为《义赞》,皇帝下诏改为《正义》。虽然包罗各家很是广博,但其中不可能没有谬误,博士马嘉运批驳指正他们的失误,以至于互相讥讽诋毁。皇帝下诏又命令裁定此书,事情没有完成。永徽二年,高宗下诏令中书门下与国子三馆博士、弘文馆博士考核订正此书,这时尚书左仆射于志宁、右仆射张行成、侍中高季辅最终加以增删,此书才颁行天下。【版权所有:21教育】

三、语言表达

13.阅读下面的材料,完成(1)~(2)题。

齐人伐燕,胜之。宣王问曰:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以万乘之国伐万乘之国,五旬而举之,人力不至于此。不取,必有天殃。取之,何如?”

孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悦,则勿取。古之人有行之者,文王是也。以万乘之国伐万乘之国,箪食壶浆以迎王师,岂有他哉?避水火也。如水益深,如火益热,亦运而已矣。”

(《孟子·梁惠王下》)

(1)源自这段文字的成语除了“箪食壶浆”外,还有“ ”。?

(2)简要概括孟子的战争观,并结合孟子的思想谈谈对孟子战争观的看法。

参考答案:(1)水深火热

(2)①反对非正义的战争,支持正义的符合百姓意愿的战争。②孟子的战争观体现了“民本”(或“仁政”)思想;③他的观点是辩证的,变通的。21世纪教育网版权所有

参考译文:齐国攻打燕国,战胜了燕国。齐宣王问道:“有人劝我不要吞并燕国,有人劝我吞并燕国。以一个拥有万辆兵车的大国去攻打一个同样拥有万辆兵车的大国,五十天就打下来了,光凭人力是做不到的呀。如果我们不吞并它,一定会遭到天灾吧。吞并它,怎么样?”www-2-1-cnjy-com

孟子回答说:“吞并它而使燕国的老百姓高兴,那就吞并它。古人有这样做的,周武王便是。吞并它而使燕国的老百姓不高兴,那就不要吞并它。古人有这样做的,周文王便是。以齐国这样一个拥有万辆兵车的大国去攻打燕国这样一个同样拥有万辆兵车的大国,燕国的老百姓却用饭筐装着饭,用酒壶盛着酒浆来欢迎大王的军队,难道有别的什么原因吗?不过是想摆脱那水深火热的环境罢了。如果您让他们的水更深,火更热,百姓也就只有转而指望别人去解救他们了。”

14.(2015·重庆,19)下图是“儿童在不同场地的时间分配”,根据该图提供的信息,将儿童在不同场地休息和运动时间分配的情况写成一段话。要求:内容完整,概括准确,不超过80字。

儿童在不同场地的时间分配

解析:要正确作答图文转换题,先要能够看明白图上所示的内容。该题图上分别标示出了男孩与女孩在草地、运动场、硬场地、天然场地和娱乐场原地休息与运动的时间。根据本题的要求,答案要内容完整,就要从两个角度作答,一是要将男孩女孩合起来分析图示情况,二是要将男孩女孩分开来看图示情况。只有顾及了两个方面,才能算完整。

参考答案:男女儿童在草地、运动场和娱乐场的活动时间多于在其他场地的活动时间,在硬场地的活动时间最少。在各种场地中,女孩原地休息的时间均多于男孩,表明相对于女孩,男孩更加好动。

同课章节目录