黑龙江省虎林市第一中学2016-2017学年高二上学期期末考试历史试题 pdf版含答案

文档属性

| 名称 | 黑龙江省虎林市第一中学2016-2017学年高二上学期期末考试历史试题 pdf版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 434.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-05 19:12:09 | ||

图片预览

文档简介

虎林市高级中学高二学年期末考试

历史试题

第Ⅰ卷(选择题

60

分)

一.选择题(本大题共

24

小题,每小题

2.5

分,计

60

分)

1.“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。静胜躁,寒胜热。清静为天下正。”下列言论与上述

材料的精神实质最为接近的是

A.国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱

B.道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化

C.道之大原出于天,天不变,道亦不变

D.父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间

2.“王者配天,谓其道。天有四时,王有四政,四政若四时,通类也,天人所同有也。

庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。庆赏罚刑之不可不具也,如春夏秋冬不可不备也。”以

上反映的是(

)

A.春秋时期的道家思想

B.战国时期的法家思想

C.汉初“无为而治”的思想

D.汉武帝时期的儒家思想

3.“这种宇宙理论极其详尽地描述了天上与人间的平行,……一个好皇帝会带来和平和丰收,

一个坏皇帝则带来动荡和饥荒。”下列思想家中,最早完整阐述该理论的是

A.孔子

B.老子

C.韩非子

D.董仲舒

4.此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅,然在二百六七十年前,真极大胆之创论也,

故顾炎武见之而叹,谓“三代之治可复”。尔后此梁启超谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其

书节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。上述材料表明(

)

A.朱熹主张恢复三代制度

B.黄宗羲为晚清思想巨变奠定基础

C.王阳明思想主观激进

D.李贽与梁启超谭嗣同主张民权共和

5.宋明理学包括各种各样的理学本体论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或

“格心”的

认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论。这些“论”的共同基础是

A.以伦理道德为核心

B.以哲学探究为己任

C.贯穿唯物、唯心之争

D.穷理的目的在于至极

6.苏格拉底曾鼓励柏拉图的叔父积极投身政治活动,当后者表示在公众面前演讲感到

害羞和紧张时,苏格拉底说道:“你究竟怕谁啊?是那些洗染工.鞋匠.木匠.铁匠,还是

那些农民.商人,抑或是那些在市场上低价买进.高价卖出的小商贩?是这些人组成了公民

大会啊。”这表明苏格拉底主张(

)

A.精英政治

B.代议制民主

C.直接民主

D.贵族政治

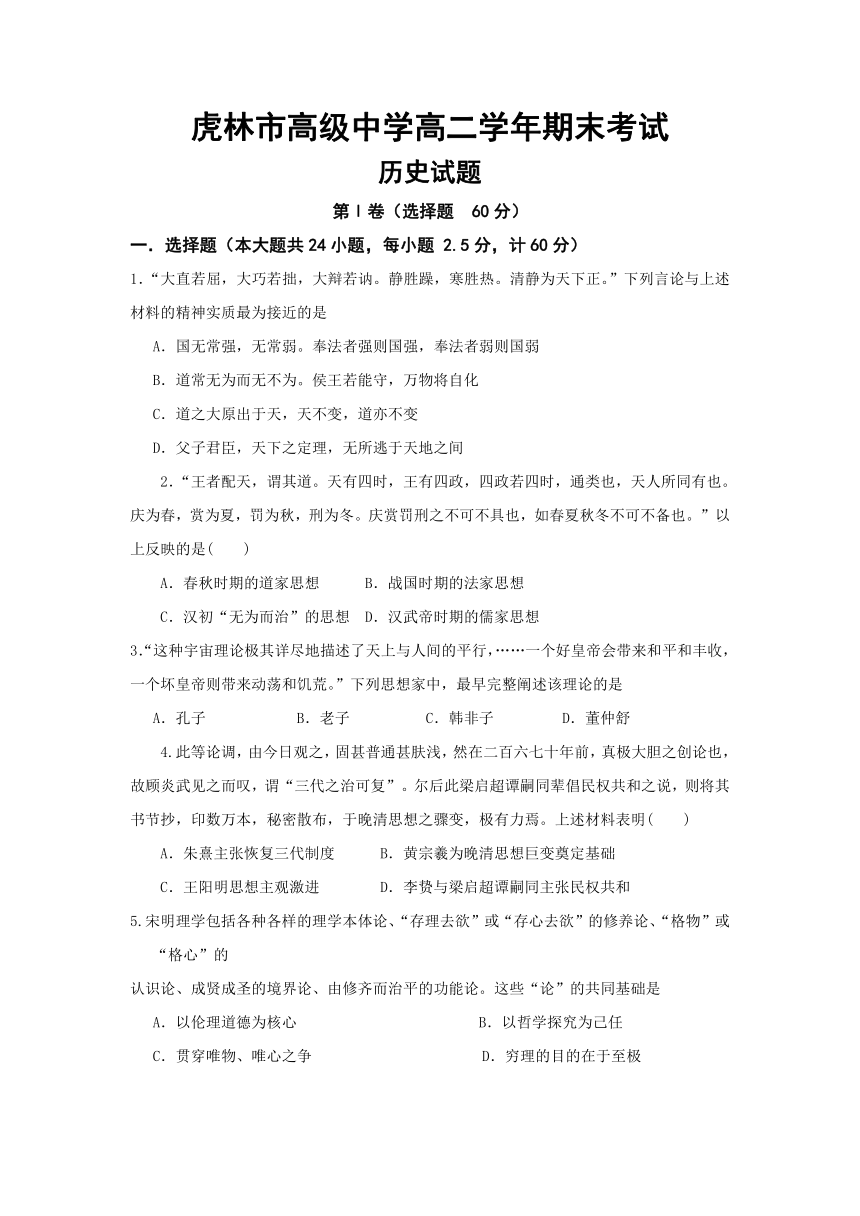

7.以下是

1919~1921

年《每周评论》和《新青年》所发表文章的主题统计,观察图例,

结合所学知识,能够得出的正确结论是(

)

A.马克思主义成为当时中国思想界的一股强大的思潮

B.马克思主义在中国传播的唯一途径是报刊

C.为《每周评论》、《新青年》撰写文章的都是马克思主义者

D.《每周评论》和《新青年》最关心的主题是西方习俗礼仪

8.在胡适看来,中国人在文化上所面临的“真正的问题可以这样说:我们应当怎样才能

以最有效的方式吸收现代文化,使它能同我们的固有文化相一致、协调和继续发展”。可见,

胡适主张(

)

A.反对传统,全盘实现文化西化

B.中西结合,重构中国的新文化

C.坚守传统,抵制资产阶级文化

D.中体西用,将西方文化中国化

9.明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端

庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出(

)

A.重农抑商政策名存实亡

B.商业道德伦理水准超越前代

C.士人主流价值取向改变

D.社会经济变动冲击传统观念

10.据《启蒙运动百科全书》记载:启蒙运动时期,某一学说有两个灵感来源,一是英

格兰的政治制度,另一个是生物学中的生机论学说。生机论不是把有机体看成机器,而是视

之为力求维持动态平衡的不断变化的实体。据此推断提出此学说的代表人物是

(

)

A.伏尔泰

B.孟德斯鸠

C.卢梭

D.达尔文

11.“古代世界的三个相隔很远的地区,在大约同一时期都开展着高度的哲学活动。当

希腊人正在探讨物质世界的性质、印度思想家正在思考灵魂和神的关系时,中国的圣人正试

图去发现人类社会和贤明政治的根本原则。”古代希腊和中国的哲学思想相通的是

(

)

A.以人为本,关注社会

B.反对迷信,蔑视神权

C.民主权利,源远流长

D.思想一统,法律至上

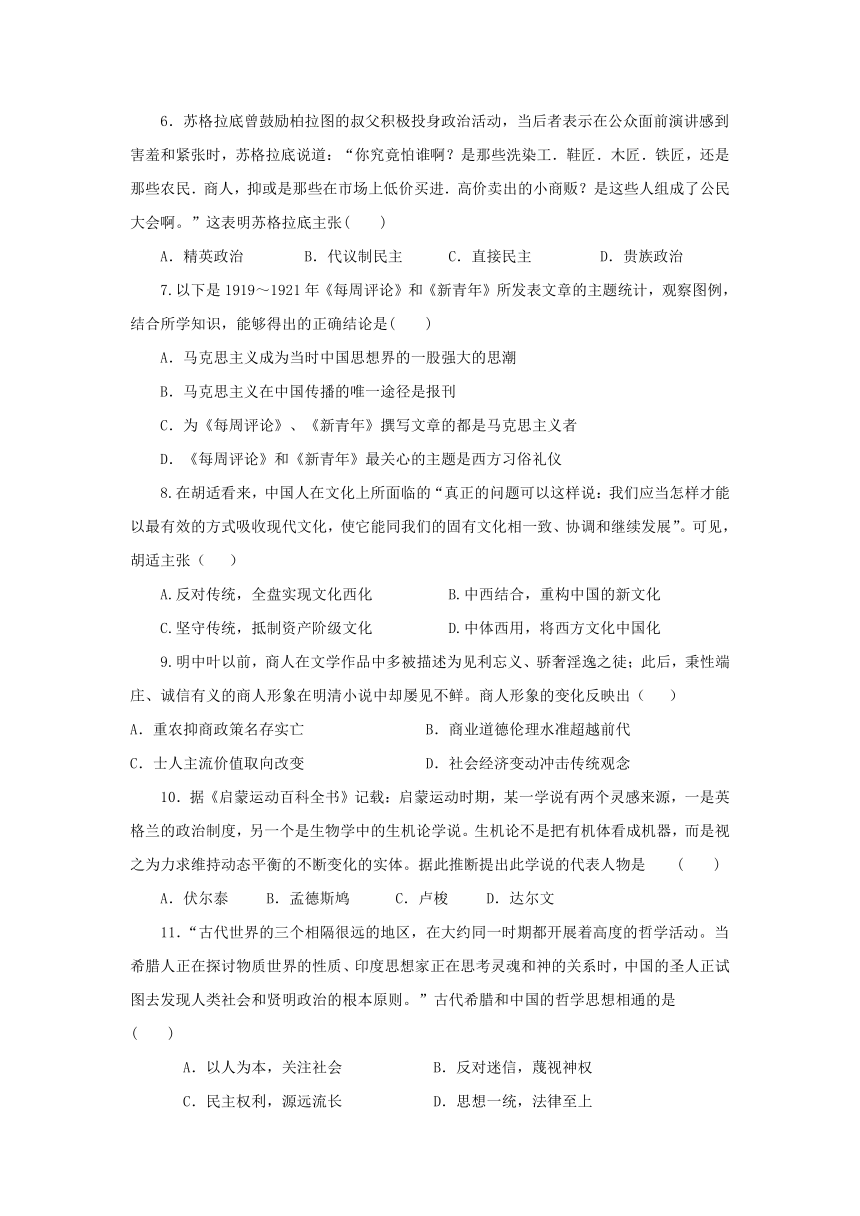

12.他的作品是“动荡时局的最明确的表达”、“迎合了无神时代的猎奇和逃避心

态”,他的艺术是“孩子式的病态”的“无理的表现,免费的游戏”。下列绘画作品体

现了上述说法的是

(

)

13.解放思想往往是改革的先导。我国改革开放的历史进程中,20

世纪

70

年代末和

90

年代初两次思想解放的相同点有(

)

①顺应了世界经济全球化趋势

②以反对个人崇拜为重点内容

③坚持了实事求是的

思想路线

④有利于破除计划经济的束缚

A.①②

B.③④

C.①③④

D.②③④

14.“在热爱艺术的人看来,这个词的含义只是新艺术的到来;在学者看来,这个词的

含义是研究古典文化之风的恢复;在法学家看来,这个词的含义是古代习惯法的结束。”文

中的“这个词”最有可能是(

)

A.智者运动

B.文艺复兴

C.宗教改革

D.启蒙运动

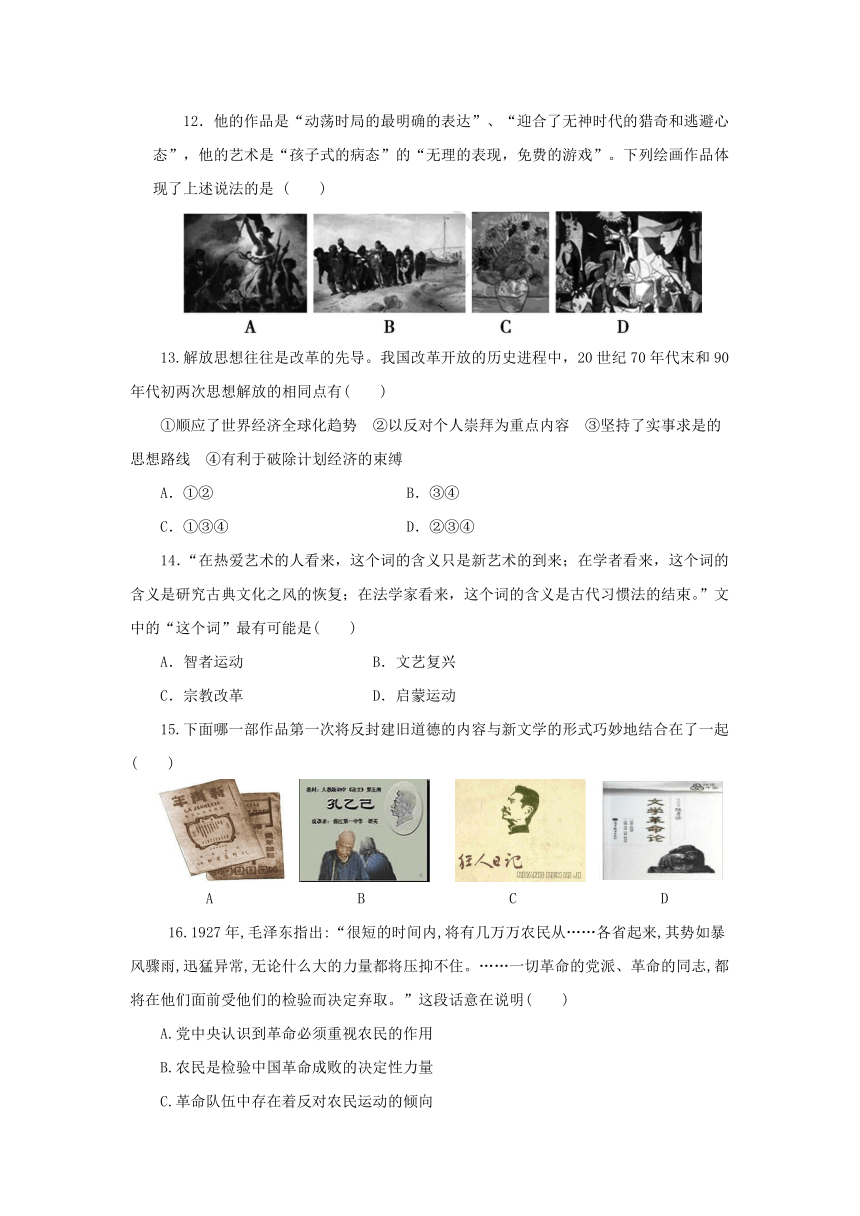

15.下面哪一部作品第一次将反封建旧道德的内容与新文学的形式巧妙地结合在了一起

(

)

A

B

C

D

16.1927

年,毛泽东指出:“很短的时间内,将有几万万农民从……各省起来,其势如暴

风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。……一切革命的党派、革命的同志,都

将在他们面前受他们的检验而决定弃取。”这段话意在说明(

)

A.党中央认识到革命必须重视农民的作用

B.农民是检验中国革命成败的决定性力量

C.革命队伍中存在着反对农民运动的倾向

D.“农村包围城市”的革命思路趋向清晰

17.

19

世纪末的中国面临瓜分豆剖的危机,应当如何自救?当时中国人对这一艰

深的课题做出的最符合时代潮流的回答是(

)

A.师夷长技以制夷

B.中学为体,西学为用

C.穷则变,变则通,通则久

D.星星之火,可以燎原

18.下表中的人物及其言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求

是(

)

李鸿章

“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本”

郑观应

“西人以商为战,欲制西人以自强,莫如振兴商务”

章太炎

“公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之”

梁启超

“共和政治,非国民的继续觉悟努力,万万不会维持”

A.思想启蒙与挽救危亡并重

B.实现中国工业化,自强求富

C.向西方学习,实行民主政治

D.推动中国近代化,挽救民族危机

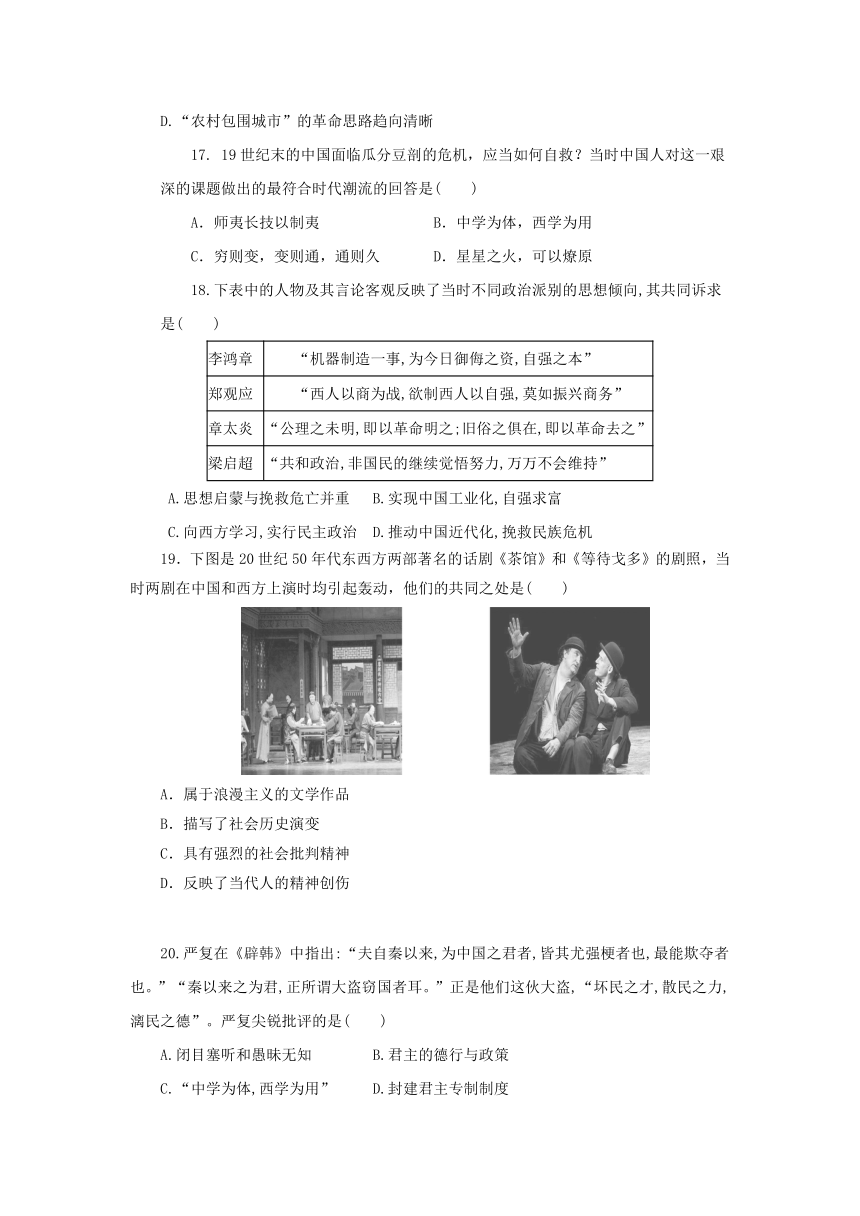

19.下图是

20

世纪

50

年代东西方两部著名的话剧《茶馆》和《等待戈多》的剧照,当

时两剧在中国和西方上演时均引起轰动,他们的共同之处是(

)

A.属于浪漫主义的文学作品

B.描写了社会历史演变

C.具有强烈的社会批判精神

D.反映了当代人的精神创伤

20.严复在《辟韩》中指出:“夫自秦以来,为中国之君者,皆其尤强梗者也,最能欺夺者

也。”“秦以来之为君,正所谓大盗窃国者耳。”正是他们这伙大盗,“坏民之才,散民之力,

漓民之德”。严复尖锐批评的是(

)

A.闭目塞听和愚昧无知

B.君主的德行与政策

C.“中学为体,西学为用”

D.封建君主专制制度

21.从理论上来说,虫洞(一种假说,是指宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧

道)不仅可以切割空间,还能切割时间。近期,有美国天体物理学家发表文章,提出了利用虫洞

或可能穿越回过去。其可能利用到的主要理论依据是(

)

A.相对论

B.量子论

C.牛顿力学

D.太阳中心说

22.宋德金在《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》中介绍:“从

1979

年起,《历史

研究》开始实现向学术刊物回归……开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研

究……出现了前所未有的活跃局面。”这是因为我党(

)

A.提出“发展才是硬道理”

B.重新贯彻了“双百”方针

C.实施“科教兴国”战略

D.提出“向现代科学进军”

23.有学者认为,康有为在文化方面的变革摧毁了儒家的经书,中国政治权力就此失去

了正当的来源,在社会基础上失去了连续性。据此可得出的结论是(

)

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法动摇了清朝的统治基础

24.彼特拉克说:“我不想变成上帝,或者居在永恒中……属于人的那种光荣对我就够了。

这是我祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”以上观点反映了

A.重视人的价值,崇尚人性

B.反对人们对现世生活的追

求

C.反对个人私欲的膨胀、泛滥

D.维护教会的神学和世俗权威

第Ⅱ卷(非选择题

40

分)

二、

非选择题(本大题共

3

小题,第

25

题

13

分,第

26

题

13

分,第

27

题

14

分,共

40

分)

25.(

20

分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

古有儒、释、道三教,自明以来,有多一教,日小说。小说演义之书,未尝自

以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而

如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。释道犹劝人以善,小说专导人以恶。……世

人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一

夕之故也。

——(清)钱大昕(1728~1804)著《潜研堂文集》卷

十七《正俗》

(1)概括材料一中关于明清小说的观点,并结合所学知识分析明清小说兴盛的原因。

(7分)

材料二

其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充

斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另

一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了

门的,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)概括材料三中作者对“中体西用”的评价。结合材料和所学知识说明“中体西用”

的实践所产生的积极影响。(8分)

26.(13

分)阅读下列材料:

材料一

……同治初年由曾国藩、李鸿章、左宗棠领导的自强运动,是我国近代史上第

一个应付大变局的救国救民族的方案。……这是一个不彻底的方案。……甲午以来,康有为

所领导的变法运动是我国近代史上救国救民族的第二方案。……严格说来,拳匪运动可说是

我国近代史上第三个救国救民族的方案,……与第一第二两个方案是背道而驰的。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二

余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。……夫欧、美社

会之祸,伏之数十年,及今而后发现之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达先,睹

其祸害于未萌,试可举政治革命、社会革命,毕其功于一役,还视欧、美,彼且瞠乎后也。

——孙中山《<民报>发刊词》

材料三

十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的

也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的

问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

材料四

只有认清中国社会的性质,才能认清中国革命的对象、中国革命的任务、中国

革命的动力、中国革命的性质、中国革命的前途和转变。所以,认清中国社会的性质,就是

说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的根据。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,指出第一、二两个救国救民族的方案主旨有何

不同?(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明孙中山救国救民族的方案较第一第二方案有何特

点?(2

分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出“俄国人的路”是一条什么道路?中国的先进知

识分子为什么会选择这条道路?(4

分)

(4)据材料四并结合所学知识,指出以毛泽东为代表的中国共产党人开辟出的革命道

路是什么?有何特点?实践结果怎样?(3分)

27.(14

分)科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动文明演进的

重要力量。

材料一

中国与世界其他国家的科技发明统计资料

时间

401~1000

年

1001~1500

年

1501~1840

年

中国科技在世界科

70%

58%

29%

技中的比例

——据《自然科学大事年表》的统计

材料二

中国之所以未能发展出现代的科技,问题不在中国传统的思维方式(缺乏逻辑推论

思维),而在于中国传统上以儒士大夫为首,认为“万般皆下品,唯有读书高”的社会文化,

因而轻视和忽视了工匠在科技领域上的重要性。

——李约瑟《中华科学文明史》

材料三

中国经济现代化必须抓住机遇,我们在历史上曾经错失三次重大机遇……第一次是

1793年错失第一次工业革命扩散的机遇……第二次是1842~1860年错失第二次工业革命起

步的机遇……第三次是

1957~1976

年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

——《中国经济现代化报告

2005》

材料四

新中国成立以来部分重大科学技术成就

时间

重大成就

作用和意义

1961

年

1.2

万吨水压机制造成功

我国成为能制造大型锻压机械的国家

1965

年

人工合成结晶牛胰岛素

世界上首次人工合成蛋白质

1973

年

籼型杂交水稻育成

世界上首次育成杂交水稻

1988

年

北京正负电子对撞机首次对撞成功

第一座高能加速器

第一艘“神舟”号宇宙试验飞船安全返

1999

年

为我国载人宇宙飞船奠定基础

回

材料五

1978

年以来,科学技术进入了一个蓬勃发展的新时期,重大科技成果达到六万多

项,经推广应用后新增产值累计达

1

400

多亿元,据不完全统计,到

2001

年,“863

计划”

累计创造新增产值

560

多亿元。

——《中国近现代史下册》

(1)依据材料一,指出中国在

1501~1840

年的科技发展趋势。材料二中论及的中国科技

停滞不前的原因,遭到了某同学的反驳,请为他提供反驳词。(6

分)

(2)材料三认为中国“1957~1976

年错失第三次产业革命技术转移的机遇”,材料四却

告诉我们在此期间取得了令人瞩目的成就,两者相互矛盾吗?请说明理由。(5

分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析影响科技发展的社会因素有哪些?

(3

分)

高二历史期末考试历史参考答案

一、选择题:

1——5

BDABC

6——10

AABDB

11——15

ADCBC

16—20

CCDCD

21—24

ABAD

二、非选择题:

25.

(11

分)

(1)观点:①小说被社会各阶层所接受;②小说的影响力超过儒释道三教;③小说导人以

恶,破坏社会风气,有悖于传统主流思想。

原因:明清时期,商品经济发展,资本主义萌芽;市民阶层进一步扩大,市民阶层的

文化心理需求使小说的创作盛况空前。

(2)评价;①“中体西用”的提出符合当时中国的时代发展水平;②当时中国的封建顽固

势力异常强大,“中体西用”为西学的传入创造了条件。

影响:促进了中国的近代化;有利于西学的传播;对外国经济侵略有一定的抵制作用;

刺激了中国民族资本主义的产生。(答其中任意三点

6

分)

26.(13

分)

(1)异:学习西方技术(自强求富),维护封建制度;(2分)

挽救民族危亡,实行君主立宪(制度改革、社会改良)(2分)

(2)特点:政治革命,推翻满清专制政府,建立资产阶级共和国;(1分)

社会革命,解决民生问题。(1分)

(3)道路:无产阶级革命道路。(1分)原因:此前各种救国方案失败(或答具体史实);

中国无产阶级登上历史舞台;受十月革命以及马克思主义传播的影响;(3

分)

(4)道路:新民主主义革命道路(“工农武装割据”道路、农村包围城市革命道路)

(1

分);

特点:马克思主义理论与中国革命实际相结合。(1

分)结果:取得新民主主义革

命胜利,建立新中国。(1分)

27.(14

分)

(1)趋势:中国逐渐失去在世界科技发明中的优势(或由领先世界转为日渐落伍)。

反驳词:中国科技在明清以前一直领先西方,期间士大夫和儒学一直居于中国社会的主导地

位。明代中国科技开始落后于西方,而明代则是士大夫和儒学在传统社会文化中开始衰落的

年代。(6

分)

(2)不矛盾。由于帝国主义的敌视、封锁,“左”倾错误,“文化大革命”动乱,使我国

错失第三次产业革命技术转移的机遇;但由于广大科技工作者对“左”倾错误的抵制和卓绝

努力,独立自主地取得了一些科技成就。(5

分)

(3)因素:经济发展水平、社会环境、国际环境、国家政策支持、教育水平、时代需要等。

(3

分)

历史试题

第Ⅰ卷(选择题

60

分)

一.选择题(本大题共

24

小题,每小题

2.5

分,计

60

分)

1.“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。静胜躁,寒胜热。清静为天下正。”下列言论与上述

材料的精神实质最为接近的是

A.国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱

B.道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化

C.道之大原出于天,天不变,道亦不变

D.父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间

2.“王者配天,谓其道。天有四时,王有四政,四政若四时,通类也,天人所同有也。

庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。庆赏罚刑之不可不具也,如春夏秋冬不可不备也。”以

上反映的是(

)

A.春秋时期的道家思想

B.战国时期的法家思想

C.汉初“无为而治”的思想

D.汉武帝时期的儒家思想

3.“这种宇宙理论极其详尽地描述了天上与人间的平行,……一个好皇帝会带来和平和丰收,

一个坏皇帝则带来动荡和饥荒。”下列思想家中,最早完整阐述该理论的是

A.孔子

B.老子

C.韩非子

D.董仲舒

4.此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅,然在二百六七十年前,真极大胆之创论也,

故顾炎武见之而叹,谓“三代之治可复”。尔后此梁启超谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其

书节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。上述材料表明(

)

A.朱熹主张恢复三代制度

B.黄宗羲为晚清思想巨变奠定基础

C.王阳明思想主观激进

D.李贽与梁启超谭嗣同主张民权共和

5.宋明理学包括各种各样的理学本体论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或

“格心”的

认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论。这些“论”的共同基础是

A.以伦理道德为核心

B.以哲学探究为己任

C.贯穿唯物、唯心之争

D.穷理的目的在于至极

6.苏格拉底曾鼓励柏拉图的叔父积极投身政治活动,当后者表示在公众面前演讲感到

害羞和紧张时,苏格拉底说道:“你究竟怕谁啊?是那些洗染工.鞋匠.木匠.铁匠,还是

那些农民.商人,抑或是那些在市场上低价买进.高价卖出的小商贩?是这些人组成了公民

大会啊。”这表明苏格拉底主张(

)

A.精英政治

B.代议制民主

C.直接民主

D.贵族政治

7.以下是

1919~1921

年《每周评论》和《新青年》所发表文章的主题统计,观察图例,

结合所学知识,能够得出的正确结论是(

)

A.马克思主义成为当时中国思想界的一股强大的思潮

B.马克思主义在中国传播的唯一途径是报刊

C.为《每周评论》、《新青年》撰写文章的都是马克思主义者

D.《每周评论》和《新青年》最关心的主题是西方习俗礼仪

8.在胡适看来,中国人在文化上所面临的“真正的问题可以这样说:我们应当怎样才能

以最有效的方式吸收现代文化,使它能同我们的固有文化相一致、协调和继续发展”。可见,

胡适主张(

)

A.反对传统,全盘实现文化西化

B.中西结合,重构中国的新文化

C.坚守传统,抵制资产阶级文化

D.中体西用,将西方文化中国化

9.明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端

庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出(

)

A.重农抑商政策名存实亡

B.商业道德伦理水准超越前代

C.士人主流价值取向改变

D.社会经济变动冲击传统观念

10.据《启蒙运动百科全书》记载:启蒙运动时期,某一学说有两个灵感来源,一是英

格兰的政治制度,另一个是生物学中的生机论学说。生机论不是把有机体看成机器,而是视

之为力求维持动态平衡的不断变化的实体。据此推断提出此学说的代表人物是

(

)

A.伏尔泰

B.孟德斯鸠

C.卢梭

D.达尔文

11.“古代世界的三个相隔很远的地区,在大约同一时期都开展着高度的哲学活动。当

希腊人正在探讨物质世界的性质、印度思想家正在思考灵魂和神的关系时,中国的圣人正试

图去发现人类社会和贤明政治的根本原则。”古代希腊和中国的哲学思想相通的是

(

)

A.以人为本,关注社会

B.反对迷信,蔑视神权

C.民主权利,源远流长

D.思想一统,法律至上

12.他的作品是“动荡时局的最明确的表达”、“迎合了无神时代的猎奇和逃避心

态”,他的艺术是“孩子式的病态”的“无理的表现,免费的游戏”。下列绘画作品体

现了上述说法的是

(

)

13.解放思想往往是改革的先导。我国改革开放的历史进程中,20

世纪

70

年代末和

90

年代初两次思想解放的相同点有(

)

①顺应了世界经济全球化趋势

②以反对个人崇拜为重点内容

③坚持了实事求是的

思想路线

④有利于破除计划经济的束缚

A.①②

B.③④

C.①③④

D.②③④

14.“在热爱艺术的人看来,这个词的含义只是新艺术的到来;在学者看来,这个词的

含义是研究古典文化之风的恢复;在法学家看来,这个词的含义是古代习惯法的结束。”文

中的“这个词”最有可能是(

)

A.智者运动

B.文艺复兴

C.宗教改革

D.启蒙运动

15.下面哪一部作品第一次将反封建旧道德的内容与新文学的形式巧妙地结合在了一起

(

)

A

B

C

D

16.1927

年,毛泽东指出:“很短的时间内,将有几万万农民从……各省起来,其势如暴

风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。……一切革命的党派、革命的同志,都

将在他们面前受他们的检验而决定弃取。”这段话意在说明(

)

A.党中央认识到革命必须重视农民的作用

B.农民是检验中国革命成败的决定性力量

C.革命队伍中存在着反对农民运动的倾向

D.“农村包围城市”的革命思路趋向清晰

17.

19

世纪末的中国面临瓜分豆剖的危机,应当如何自救?当时中国人对这一艰

深的课题做出的最符合时代潮流的回答是(

)

A.师夷长技以制夷

B.中学为体,西学为用

C.穷则变,变则通,通则久

D.星星之火,可以燎原

18.下表中的人物及其言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求

是(

)

李鸿章

“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本”

郑观应

“西人以商为战,欲制西人以自强,莫如振兴商务”

章太炎

“公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之”

梁启超

“共和政治,非国民的继续觉悟努力,万万不会维持”

A.思想启蒙与挽救危亡并重

B.实现中国工业化,自强求富

C.向西方学习,实行民主政治

D.推动中国近代化,挽救民族危机

19.下图是

20

世纪

50

年代东西方两部著名的话剧《茶馆》和《等待戈多》的剧照,当

时两剧在中国和西方上演时均引起轰动,他们的共同之处是(

)

A.属于浪漫主义的文学作品

B.描写了社会历史演变

C.具有强烈的社会批判精神

D.反映了当代人的精神创伤

20.严复在《辟韩》中指出:“夫自秦以来,为中国之君者,皆其尤强梗者也,最能欺夺者

也。”“秦以来之为君,正所谓大盗窃国者耳。”正是他们这伙大盗,“坏民之才,散民之力,

漓民之德”。严复尖锐批评的是(

)

A.闭目塞听和愚昧无知

B.君主的德行与政策

C.“中学为体,西学为用”

D.封建君主专制制度

21.从理论上来说,虫洞(一种假说,是指宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧

道)不仅可以切割空间,还能切割时间。近期,有美国天体物理学家发表文章,提出了利用虫洞

或可能穿越回过去。其可能利用到的主要理论依据是(

)

A.相对论

B.量子论

C.牛顿力学

D.太阳中心说

22.宋德金在《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》中介绍:“从

1979

年起,《历史

研究》开始实现向学术刊物回归……开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研

究……出现了前所未有的活跃局面。”这是因为我党(

)

A.提出“发展才是硬道理”

B.重新贯彻了“双百”方针

C.实施“科教兴国”战略

D.提出“向现代科学进军”

23.有学者认为,康有为在文化方面的变革摧毁了儒家的经书,中国政治权力就此失去

了正当的来源,在社会基础上失去了连续性。据此可得出的结论是(

)

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法动摇了清朝的统治基础

24.彼特拉克说:“我不想变成上帝,或者居在永恒中……属于人的那种光荣对我就够了。

这是我祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”以上观点反映了

A.重视人的价值,崇尚人性

B.反对人们对现世生活的追

求

C.反对个人私欲的膨胀、泛滥

D.维护教会的神学和世俗权威

第Ⅱ卷(非选择题

40

分)

二、

非选择题(本大题共

3

小题,第

25

题

13

分,第

26

题

13

分,第

27

题

14

分,共

40

分)

25.(

20

分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

古有儒、释、道三教,自明以来,有多一教,日小说。小说演义之书,未尝自

以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而

如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。释道犹劝人以善,小说专导人以恶。……世

人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一

夕之故也。

——(清)钱大昕(1728~1804)著《潜研堂文集》卷

十七《正俗》

(1)概括材料一中关于明清小说的观点,并结合所学知识分析明清小说兴盛的原因。

(7分)

材料二

其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充

斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另

一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了

门的,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)概括材料三中作者对“中体西用”的评价。结合材料和所学知识说明“中体西用”

的实践所产生的积极影响。(8分)

26.(13

分)阅读下列材料:

材料一

……同治初年由曾国藩、李鸿章、左宗棠领导的自强运动,是我国近代史上第

一个应付大变局的救国救民族的方案。……这是一个不彻底的方案。……甲午以来,康有为

所领导的变法运动是我国近代史上救国救民族的第二方案。……严格说来,拳匪运动可说是

我国近代史上第三个救国救民族的方案,……与第一第二两个方案是背道而驰的。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二

余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。……夫欧、美社

会之祸,伏之数十年,及今而后发现之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达先,睹

其祸害于未萌,试可举政治革命、社会革命,毕其功于一役,还视欧、美,彼且瞠乎后也。

——孙中山《<民报>发刊词》

材料三

十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的

也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的

问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

材料四

只有认清中国社会的性质,才能认清中国革命的对象、中国革命的任务、中国

革命的动力、中国革命的性质、中国革命的前途和转变。所以,认清中国社会的性质,就是

说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的根据。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,指出第一、二两个救国救民族的方案主旨有何

不同?(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明孙中山救国救民族的方案较第一第二方案有何特

点?(2

分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出“俄国人的路”是一条什么道路?中国的先进知

识分子为什么会选择这条道路?(4

分)

(4)据材料四并结合所学知识,指出以毛泽东为代表的中国共产党人开辟出的革命道

路是什么?有何特点?实践结果怎样?(3分)

27.(14

分)科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动文明演进的

重要力量。

材料一

中国与世界其他国家的科技发明统计资料

时间

401~1000

年

1001~1500

年

1501~1840

年

中国科技在世界科

70%

58%

29%

技中的比例

——据《自然科学大事年表》的统计

材料二

中国之所以未能发展出现代的科技,问题不在中国传统的思维方式(缺乏逻辑推论

思维),而在于中国传统上以儒士大夫为首,认为“万般皆下品,唯有读书高”的社会文化,

因而轻视和忽视了工匠在科技领域上的重要性。

——李约瑟《中华科学文明史》

材料三

中国经济现代化必须抓住机遇,我们在历史上曾经错失三次重大机遇……第一次是

1793年错失第一次工业革命扩散的机遇……第二次是1842~1860年错失第二次工业革命起

步的机遇……第三次是

1957~1976

年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

——《中国经济现代化报告

2005》

材料四

新中国成立以来部分重大科学技术成就

时间

重大成就

作用和意义

1961

年

1.2

万吨水压机制造成功

我国成为能制造大型锻压机械的国家

1965

年

人工合成结晶牛胰岛素

世界上首次人工合成蛋白质

1973

年

籼型杂交水稻育成

世界上首次育成杂交水稻

1988

年

北京正负电子对撞机首次对撞成功

第一座高能加速器

第一艘“神舟”号宇宙试验飞船安全返

1999

年

为我国载人宇宙飞船奠定基础

回

材料五

1978

年以来,科学技术进入了一个蓬勃发展的新时期,重大科技成果达到六万多

项,经推广应用后新增产值累计达

1

400

多亿元,据不完全统计,到

2001

年,“863

计划”

累计创造新增产值

560

多亿元。

——《中国近现代史下册》

(1)依据材料一,指出中国在

1501~1840

年的科技发展趋势。材料二中论及的中国科技

停滞不前的原因,遭到了某同学的反驳,请为他提供反驳词。(6

分)

(2)材料三认为中国“1957~1976

年错失第三次产业革命技术转移的机遇”,材料四却

告诉我们在此期间取得了令人瞩目的成就,两者相互矛盾吗?请说明理由。(5

分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析影响科技发展的社会因素有哪些?

(3

分)

高二历史期末考试历史参考答案

一、选择题:

1——5

BDABC

6——10

AABDB

11——15

ADCBC

16—20

CCDCD

21—24

ABAD

二、非选择题:

25.

(11

分)

(1)观点:①小说被社会各阶层所接受;②小说的影响力超过儒释道三教;③小说导人以

恶,破坏社会风气,有悖于传统主流思想。

原因:明清时期,商品经济发展,资本主义萌芽;市民阶层进一步扩大,市民阶层的

文化心理需求使小说的创作盛况空前。

(2)评价;①“中体西用”的提出符合当时中国的时代发展水平;②当时中国的封建顽固

势力异常强大,“中体西用”为西学的传入创造了条件。

影响:促进了中国的近代化;有利于西学的传播;对外国经济侵略有一定的抵制作用;

刺激了中国民族资本主义的产生。(答其中任意三点

6

分)

26.(13

分)

(1)异:学习西方技术(自强求富),维护封建制度;(2分)

挽救民族危亡,实行君主立宪(制度改革、社会改良)(2分)

(2)特点:政治革命,推翻满清专制政府,建立资产阶级共和国;(1分)

社会革命,解决民生问题。(1分)

(3)道路:无产阶级革命道路。(1分)原因:此前各种救国方案失败(或答具体史实);

中国无产阶级登上历史舞台;受十月革命以及马克思主义传播的影响;(3

分)

(4)道路:新民主主义革命道路(“工农武装割据”道路、农村包围城市革命道路)

(1

分);

特点:马克思主义理论与中国革命实际相结合。(1

分)结果:取得新民主主义革

命胜利,建立新中国。(1分)

27.(14

分)

(1)趋势:中国逐渐失去在世界科技发明中的优势(或由领先世界转为日渐落伍)。

反驳词:中国科技在明清以前一直领先西方,期间士大夫和儒学一直居于中国社会的主导地

位。明代中国科技开始落后于西方,而明代则是士大夫和儒学在传统社会文化中开始衰落的

年代。(6

分)

(2)不矛盾。由于帝国主义的敌视、封锁,“左”倾错误,“文化大革命”动乱,使我国

错失第三次产业革命技术转移的机遇;但由于广大科技工作者对“左”倾错误的抵制和卓绝

努力,独立自主地取得了一些科技成就。(5

分)

(3)因素:经济发展水平、社会环境、国际环境、国家政策支持、教育水平、时代需要等。

(3

分)

同课章节目录