2016-2017学年高一历史必修1同步单元测试:第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流 Word版含答案(人教版)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一历史必修1同步单元测试:第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流 Word版含答案(人教版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 125.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-09 08:25:37 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

近代中国反侵略求民主的潮流

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1、“七七抗战”爆发后,美国亚洲舰队司令在报告中认为,“只是由于中国抗战挡住了日本军团”,日军“才没有向加利福尼亚州进军”。因此,美国务必要援助中国。在美国影响下,英国也宣布提供援华贷款。这说明“七七抗战”

A.消除了日本发动太平洋战争的图谋

B.促成国共合作抗日局面的出现

C.促使西方国家调整亚洲政策

D.标志世界反法西斯同盟的形成

2、1937年德国《共和报》曾载文称:“上海乃世界最富庶城市之一,在日本垂涎已久,在中国必以死力抵御,原属意料中事。观于战况之烈,足见日本获胜之望尚属渺茫。”此处所言战事( )

A.揭开了中华民族全民族共同抗战的序幕

B.粉碎了日本“三个月灭亡中国”的迷梦

C.标志着中国军队取得抗日战争以来的最大胜利

D.是抗战以来中国军队主动出击日军的一次大捷

3、茅海建在《天朝的崩溃》中写道:“五口通商、废除行商、新定税则,作为英国此战的主要目的,反映出其欲将中国纳入世界贸易体系的企图”,“这些关于经济贸易的条款,很难简单地以平等或不平等来界定”。该学者( )

A.对《南京条约》中关于贸易条款的评价过于情绪化

B.认为不能简单地用一个价值标准来评判《南京条约》

C.没有看到英国强加给中国的条款是强权政治的表现

D.过多关注中国仓促开放对中国经济民生的负面作用

4、1922年,中共一大代表刘仁静在北京创办《先驱》刊物,发刊词中指出“本刊第一任务是努力研究中国的客观实际的情形,而求得一最合时宜的实际的解决中国问题的方案”。下列方案中“最合时宜”的是

A.推翻资产阶级统治

B.废除君主专制制度

C.实现革命阶级联合

D.建立社会主义社会

5、一位西方观察家在1919年5月这样报道了当时的形势:“可以毫不夸张地说,数百万农民、商人和工匠有史以来第一次谈论起国家和国际大事……不论你走到哪家饭馆,不论遇到哪一伙工人,你都能听到他们在谈论这些事情。茶馆里‘莫谈国事’的招牌已经过时了。”这说明当时(

)

A.近代中国民族意识开始觉醒

B.揭开了反帝反封建斗争的序幕

C.近代民族民主思想开始传播

D.各阶层民众广泛关注社会运动

6、1923年陈独秀指出,“中国国民党目前的使命及进行的正轨应该是:统率革命的资产阶级,联合革命的无产阶级,实现资产阶级的民主革命。”瞿秋白在同年提出:中国的民族运动“得最宜于组织、最宜有团结的无产阶级之猛进”,要“联合小资产阶级”,“督促资产阶级而行向民族革命。”两者的主要分歧在于

A.无产阶级在民主革命中的地位

B.是否建立广泛的革命统一战线

C.民主革命和民族革命孰先孰后

D.民族资产阶级是否具有双重性

7、近年来,由于蒋介石日记和《蒋中正总统侍从人员访问纪录》的公开,不论是两岸民间还是史学界,对蒋的研究、评价都有所转变,甚至有人认为中国近代史可能要重写。下列说法正确的是

A.作为一手资料两者所述内容真实

B.蒋介石日记比口述记录更加真实

C.真实性必须由档案史料来佐证才能确定

D.作为一手资料两者都有很高的史料价值

8、天津《益世报》曾刊文称:“四五年来农民知识渐有进步。例如匪祸前,农民不知国家为何物,更不知世界上尚有其他国家,今则知之;昔之认为须有皇帝以统治天下,至今则认为人民也可以管理国家;昔不知开会为何事,今则不但知之,且可选举委员,当主席。此外农民所知新名词亦不少。”使农民发生巨大变化的主要原因是(

)

A.五四运动的影响

B.国民革命运动的影响

C.北伐战争的胜利进军

D.农村根据地的创建

9、部分学者认为,日军如果像古代游牧民族那样自北而南攻取武汉,可以把中国切为两半,但日军没能实施其既定战略,这是国民政府在战略指导方面的成功.学者肯定的战役是( )

A.徐州会战

B.太原会战

C.淞沪会战

D.武汉会战

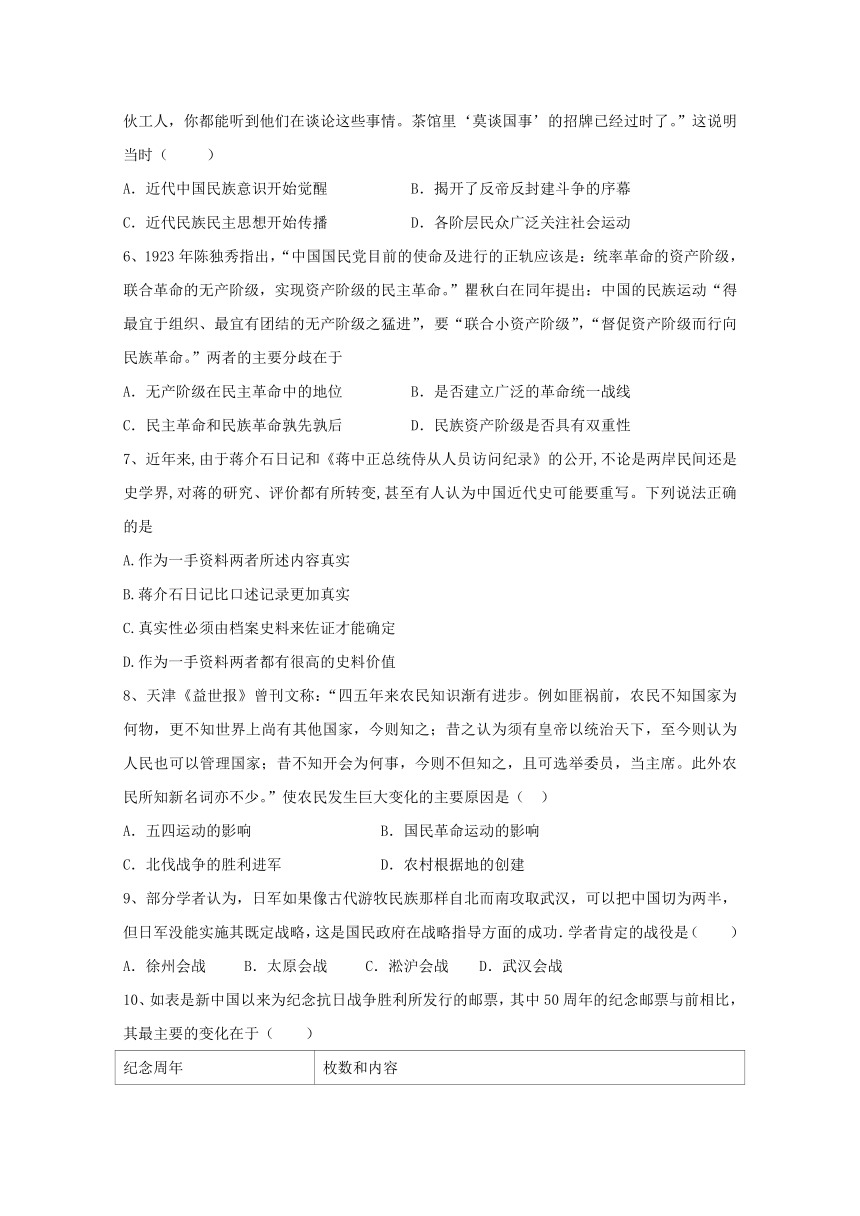

10、如表是新中国以来为纪念抗日战争胜利所发行的邮票,其中50周年的纪念邮票与前相比,其最主要的变化在于( )

纪念周年

枚数和内容

20周年

4枚,毛主席在著作、八路军东渡黄河、人民战争胜利、光荣参军

50周年

8枚,七七战火、台儿庄大捷、百团大战、敌后游击队、芒友会师、华侨捐献、台湾光复、伟大胜利

A.突出了中共在抗战的地位

B.肯定了美苏两国对中国抗战的援助

C.以全国的视角来看待整个战争

D.强调中国在世界反法西斯战争的作用

11、1927年8月20日毛泽东在代表中共湖南省委致中央的信中说:“中国客观上早已到了1917年”,“我们不应再打国民党的旗子了,我们应高高打出共产党的旗子。”“工农兵苏维埃完全与客观环境适合,我们此刻应有决心立即在粤湘鄂赣四省建立工农兵政权;此政权既建设,必且迅速地取得全国的胜利。”据此可知( )

A.该信件应写于湘赣边秋收起义以后

B.该信件阐述了农村包围城市的革命道路

C.毛泽东对八七会议的决策有所突破

D.毛泽东的主张符合当时的中国国情

12、甲午中日战争期间,尽管欧美列强之间矛盾重重,欧洲已经开始形成两大对立的军事侵略集团,但它们都不同程度地支持或纵容日本侵略中国,其主要目的是(

)

A.压制中国人民革命

B.扩大各自的在华利益

C.争取日本参加一战

D.共同来支配瓜分中国

13、民国初年,梁启超认为辛亥革命是“易数千年之帝制共和,其造端之宏大,非一姓之兴亡所能拟也。”1921年梁启超表示“革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。”材料表明梁启超

A.对辛亥革命从颂扬到完全否定

B.意气用事和思想的摇摆不定

C.从注重政治变革到只看重文化变革

D.对辛亥革命的批判和深刻反思

14、关于鸦片战争,近代史主流观点认为,鸦片战争是中国近代史的开端,自此中国开始沦为半殖民地半封建社会。但从整个清朝历史看,鸦片战争发生于道光二十年的晚清时代,它又是清史的有机组成部分。材料意在说明

A.应对鸦片战争进行辩证分析

B.清史鸦片战争观是错误的

C.应从不同的角度看待历史事件

D.不同史观必得出不同结论

15、1939年1月,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中指出:“八路军的这些成绩从何而来……友军的协助是明显的,没有正面主力的英勇抗战,便无从顺利地开展敌后的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合,也不能得到这样大的成绩。”据此,毛泽东旨在(

)

A.肯定正面战场对敌后战场的支持

B.赞扬中国对世界反法西斯的贡献

C.突出游击战在抗日战争中的战略地位

D.高度概括了抗日战争胜利的原因

16、1902年杨廷栋在《论改正条约与编订法律有连接之关系》中指出:“领事裁判权发生于条约之中,欲去领事裁判权,必先改正条约……非先编订完全之法律,断不能达改正条约之望。条约不改正,则领事裁判权永无撤废之日,我国国权,亦永无恢复之时矣。”该观点的实质是

A.领事裁判权的撤废关系到中国主权的恢复

B.通过法律途径维护国家权益

C.通过修改不平等条约以废除领事裁判权

D.通过改正条约实现救亡图存

二、非选择题:(本大題共2小题,共计52分)要求分析材料,结合所学知识,回答问题。

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 我们需要提高对“现代化”概念的综合性的理解。……已经为人们很熟悉的“现代化包括器物、制度与观念三个层面”这句话,在很多学者那里,“器物”被解释为经济,“制度”被解释为政治,“观念”被解释为文化,于是现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化。“层面”被等同于“方面”,物质(器物)的内容与制度的、观念的内容割裂开来,“经济现代化”被突出地强调……而从综合思维的角度看,现代化的每个方面都包含着不同的层面。比如,政治现代化、经济现代化、社会现代化等方面,其中的任何一个方面(或领域)都包含着物质(器物)、制度和观念三个层面。

——尹保云《经济现代化的三个层面》

材料二 对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策……我们应始终站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何关系。

——《中国共产党第一个决议》(1921年)

材料三 中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决定中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》(1923年)

材料四 农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功;农民运动不赶速地做起来,农民问题不会解决;农民问题不在现在的革命运动中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。

——毛泽东《国民革命与农民运动》(1926年)

(1)材料一关于现代化的主要观点是什么 以辛亥革命为例说明上述观点。

(2)根据材料二、三,指出中国共产党对国民党的政策发生了什么转变。结合材料三和所学知识,分析转变的原因。

(3)结合所学知识,指出上述转变导致的直接结果。这一结果又产生了哪些积极影响

(4)结合材料四和所学知识,指出在国民革命实践中中国共产党人的认识有哪些发展.

18、近年来,社会阶层及其分化问题成为史学研究的热点.阅读材料,完成下列要求.

材料一

“士大夫之职业,虽皮肤蹙浅者亦不复治,而专从事于奔走进取;其薄书期会(经常要看书开会,没有空闲),一切惟胥吏(胥吏,指除政务官外的政府办事人员)是听.而吏人根固窟穴(本地人家,宗法家族势力强大),权势熏炙、滥恩横赐、自占优比…轻重予夺,惟意所出(成为基层恶势力).故今世号“公人世界”,又以为官无封建(世袭)而吏有封建者,皆指实而言也.”

﹣﹣摘编自叶适《叶适集》

(1)据材料概括“公人世界”里胥吏的特点.

材料二

中等社会承担着“破坏上等社会”和“提挈下等社会”的双重责任…中等社会必须走向下等社会,与“下等社会为伍”,并用新的社会理想经纪下等社会,使他们成为革命的中坚,进行“有价值之破坏”和“有秩序之革命”.

﹣﹣节选自陈旭麓《中国近代社会的新陈代谢》

(2)据材料并结合所学知识,指出孙中山为首的“中等社会”力量,在辛亥革命前后为“提挈下等社会”做出的努力,并分析其影响.(注:请从同盟会的政治纲领、南京临时政府的法令措施、《中华民国临时约法》三个中任选两个角度作答.)

材料三

抗战爆发后,为改进党务与调整党政机构关系,统一确定县各级组织,强化地方政权,国民党政府于1939年9月颁布了《县各级组织纲要》,根据纲要开始实行新县制…县以下设乡(镇),乡(镇)以下为保、甲…为加强党治,县党部下,设乡(镇)分部和保甲小组,以层层节制,逐级运作.

(抗日根据地)自然村设有村公所,是行政村的执行机关.村民大会是村政权的最高权力机构.在村民大会闭会后,由村民代表会行使最高权力.村公所一般设有村务委员会,由正、副村长及其他人员组成.村务委员会主要讨论村政工作,以少数服务多数的原则通过决议,付诸实施.全面内战爆发后,各解放区的抗日民主政府转变为人民民主政府,其中工人、贫苦农民的比例增加.

﹣﹣选自王文泉、刘天路《中国近代史》

(3)据材料,归纳国民党和中共在农村基层建设方面的不同特征?结合所学知识,概括解放战争时期中共在基层政权建设方面采取的政治、经济措施.

参考答案

一、单项选择

1、C

2、B

3、B

4、C

5、D

6、

A

7、D

8、D

9、C

10、C

11、C

12、B

13、D

14、C

15、A

16、B

二、非选择题

17、(1)主要观点:现代化的每个方面都包含器物、制度、观念三个层面。辛亥革命的影响:器物层面,促进了民族资本主义的发展;制度层面,建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则;文化层面,使民主共和观念深入人心。(2)转变:从对立、攻击到决定实行国共合作(党内合作)。原因:中国共产党人认为国民党是比较革命的党;中国共产党还不强大,第一次工人运动高潮遭受挫折,认识到建立革命统一战线的必要性;共产国际的决议;孙中山愿意同中国共产党合作;打倒列强及军阀成为全国人民的共同心愿。(3)直接结果:国共合作实现(或国民革命运动兴起)。积极影响:基本上推翻了北洋军阀的统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;宣传纲领,扩大影响;掌握部分武装;群众受到革命洗礼。(4)发展:认识到掌握革命和武装领导权的重要性,武装反抗国民党反动派;认识到农民问题是中国革命的主要问题,决定开展土地革命。

18、(1)特点:胥吏掌握实权(位卑权重);胥吏根基深厚,存在世袭现象;随意赏罚;以权谋私.

(2)角度一:孙中山提出民生主义,主张平均地权.一定程度上反映了农民的愿望和要求,有利于改善农民的境遇,提高其社会地位;但它不是一个彻底的土地纲领,辛亥革命后平均地权的主张也并未真正实施.

角度二:南京临时政府领布一系列的法令,如规定人民享有选举、参政等“公权”和居住、言论、出版、集会等“私权”.有利于维护国民的基本权利,改善国民的境遇,提高其社会地位;但人民的基本权利没有得到真正的保障.

角度三:《临时约法》规定中华民国之主权属于国民全体,人民享有言论、集会等人权.从法律上保障了国民的基本权益,有利于提高其社会地位,巩固民主共和制度;但袁世凯上台后实行独裁专制,《临时约法》成为一纸空文.

(3)特征:国民党强化政府权力,实行党治.共产党大力进行基层民主建设,农民当家作主.

措施:选举产生各级人民民主政府,并增加贫苦农民在其中的比例;进行土地改革,保障农民的生存和劳动权利.

近代中国反侵略求民主的潮流

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1、“七七抗战”爆发后,美国亚洲舰队司令在报告中认为,“只是由于中国抗战挡住了日本军团”,日军“才没有向加利福尼亚州进军”。因此,美国务必要援助中国。在美国影响下,英国也宣布提供援华贷款。这说明“七七抗战”

A.消除了日本发动太平洋战争的图谋

B.促成国共合作抗日局面的出现

C.促使西方国家调整亚洲政策

D.标志世界反法西斯同盟的形成

2、1937年德国《共和报》曾载文称:“上海乃世界最富庶城市之一,在日本垂涎已久,在中国必以死力抵御,原属意料中事。观于战况之烈,足见日本获胜之望尚属渺茫。”此处所言战事( )

A.揭开了中华民族全民族共同抗战的序幕

B.粉碎了日本“三个月灭亡中国”的迷梦

C.标志着中国军队取得抗日战争以来的最大胜利

D.是抗战以来中国军队主动出击日军的一次大捷

3、茅海建在《天朝的崩溃》中写道:“五口通商、废除行商、新定税则,作为英国此战的主要目的,反映出其欲将中国纳入世界贸易体系的企图”,“这些关于经济贸易的条款,很难简单地以平等或不平等来界定”。该学者( )

A.对《南京条约》中关于贸易条款的评价过于情绪化

B.认为不能简单地用一个价值标准来评判《南京条约》

C.没有看到英国强加给中国的条款是强权政治的表现

D.过多关注中国仓促开放对中国经济民生的负面作用

4、1922年,中共一大代表刘仁静在北京创办《先驱》刊物,发刊词中指出“本刊第一任务是努力研究中国的客观实际的情形,而求得一最合时宜的实际的解决中国问题的方案”。下列方案中“最合时宜”的是

A.推翻资产阶级统治

B.废除君主专制制度

C.实现革命阶级联合

D.建立社会主义社会

5、一位西方观察家在1919年5月这样报道了当时的形势:“可以毫不夸张地说,数百万农民、商人和工匠有史以来第一次谈论起国家和国际大事……不论你走到哪家饭馆,不论遇到哪一伙工人,你都能听到他们在谈论这些事情。茶馆里‘莫谈国事’的招牌已经过时了。”这说明当时(

)

A.近代中国民族意识开始觉醒

B.揭开了反帝反封建斗争的序幕

C.近代民族民主思想开始传播

D.各阶层民众广泛关注社会运动

6、1923年陈独秀指出,“中国国民党目前的使命及进行的正轨应该是:统率革命的资产阶级,联合革命的无产阶级,实现资产阶级的民主革命。”瞿秋白在同年提出:中国的民族运动“得最宜于组织、最宜有团结的无产阶级之猛进”,要“联合小资产阶级”,“督促资产阶级而行向民族革命。”两者的主要分歧在于

A.无产阶级在民主革命中的地位

B.是否建立广泛的革命统一战线

C.民主革命和民族革命孰先孰后

D.民族资产阶级是否具有双重性

7、近年来,由于蒋介石日记和《蒋中正总统侍从人员访问纪录》的公开,不论是两岸民间还是史学界,对蒋的研究、评价都有所转变,甚至有人认为中国近代史可能要重写。下列说法正确的是

A.作为一手资料两者所述内容真实

B.蒋介石日记比口述记录更加真实

C.真实性必须由档案史料来佐证才能确定

D.作为一手资料两者都有很高的史料价值

8、天津《益世报》曾刊文称:“四五年来农民知识渐有进步。例如匪祸前,农民不知国家为何物,更不知世界上尚有其他国家,今则知之;昔之认为须有皇帝以统治天下,至今则认为人民也可以管理国家;昔不知开会为何事,今则不但知之,且可选举委员,当主席。此外农民所知新名词亦不少。”使农民发生巨大变化的主要原因是(

)

A.五四运动的影响

B.国民革命运动的影响

C.北伐战争的胜利进军

D.农村根据地的创建

9、部分学者认为,日军如果像古代游牧民族那样自北而南攻取武汉,可以把中国切为两半,但日军没能实施其既定战略,这是国民政府在战略指导方面的成功.学者肯定的战役是( )

A.徐州会战

B.太原会战

C.淞沪会战

D.武汉会战

10、如表是新中国以来为纪念抗日战争胜利所发行的邮票,其中50周年的纪念邮票与前相比,其最主要的变化在于( )

纪念周年

枚数和内容

20周年

4枚,毛主席在著作、八路军东渡黄河、人民战争胜利、光荣参军

50周年

8枚,七七战火、台儿庄大捷、百团大战、敌后游击队、芒友会师、华侨捐献、台湾光复、伟大胜利

A.突出了中共在抗战的地位

B.肯定了美苏两国对中国抗战的援助

C.以全国的视角来看待整个战争

D.强调中国在世界反法西斯战争的作用

11、1927年8月20日毛泽东在代表中共湖南省委致中央的信中说:“中国客观上早已到了1917年”,“我们不应再打国民党的旗子了,我们应高高打出共产党的旗子。”“工农兵苏维埃完全与客观环境适合,我们此刻应有决心立即在粤湘鄂赣四省建立工农兵政权;此政权既建设,必且迅速地取得全国的胜利。”据此可知( )

A.该信件应写于湘赣边秋收起义以后

B.该信件阐述了农村包围城市的革命道路

C.毛泽东对八七会议的决策有所突破

D.毛泽东的主张符合当时的中国国情

12、甲午中日战争期间,尽管欧美列强之间矛盾重重,欧洲已经开始形成两大对立的军事侵略集团,但它们都不同程度地支持或纵容日本侵略中国,其主要目的是(

)

A.压制中国人民革命

B.扩大各自的在华利益

C.争取日本参加一战

D.共同来支配瓜分中国

13、民国初年,梁启超认为辛亥革命是“易数千年之帝制共和,其造端之宏大,非一姓之兴亡所能拟也。”1921年梁启超表示“革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。”材料表明梁启超

A.对辛亥革命从颂扬到完全否定

B.意气用事和思想的摇摆不定

C.从注重政治变革到只看重文化变革

D.对辛亥革命的批判和深刻反思

14、关于鸦片战争,近代史主流观点认为,鸦片战争是中国近代史的开端,自此中国开始沦为半殖民地半封建社会。但从整个清朝历史看,鸦片战争发生于道光二十年的晚清时代,它又是清史的有机组成部分。材料意在说明

A.应对鸦片战争进行辩证分析

B.清史鸦片战争观是错误的

C.应从不同的角度看待历史事件

D.不同史观必得出不同结论

15、1939年1月,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中指出:“八路军的这些成绩从何而来……友军的协助是明显的,没有正面主力的英勇抗战,便无从顺利地开展敌后的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合,也不能得到这样大的成绩。”据此,毛泽东旨在(

)

A.肯定正面战场对敌后战场的支持

B.赞扬中国对世界反法西斯的贡献

C.突出游击战在抗日战争中的战略地位

D.高度概括了抗日战争胜利的原因

16、1902年杨廷栋在《论改正条约与编订法律有连接之关系》中指出:“领事裁判权发生于条约之中,欲去领事裁判权,必先改正条约……非先编订完全之法律,断不能达改正条约之望。条约不改正,则领事裁判权永无撤废之日,我国国权,亦永无恢复之时矣。”该观点的实质是

A.领事裁判权的撤废关系到中国主权的恢复

B.通过法律途径维护国家权益

C.通过修改不平等条约以废除领事裁判权

D.通过改正条约实现救亡图存

二、非选择题:(本大題共2小题,共计52分)要求分析材料,结合所学知识,回答问题。

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 我们需要提高对“现代化”概念的综合性的理解。……已经为人们很熟悉的“现代化包括器物、制度与观念三个层面”这句话,在很多学者那里,“器物”被解释为经济,“制度”被解释为政治,“观念”被解释为文化,于是现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化。“层面”被等同于“方面”,物质(器物)的内容与制度的、观念的内容割裂开来,“经济现代化”被突出地强调……而从综合思维的角度看,现代化的每个方面都包含着不同的层面。比如,政治现代化、经济现代化、社会现代化等方面,其中的任何一个方面(或领域)都包含着物质(器物)、制度和观念三个层面。

——尹保云《经济现代化的三个层面》

材料二 对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策……我们应始终站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何关系。

——《中国共产党第一个决议》(1921年)

材料三 中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决定中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》(1923年)

材料四 农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功;农民运动不赶速地做起来,农民问题不会解决;农民问题不在现在的革命运动中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。

——毛泽东《国民革命与农民运动》(1926年)

(1)材料一关于现代化的主要观点是什么 以辛亥革命为例说明上述观点。

(2)根据材料二、三,指出中国共产党对国民党的政策发生了什么转变。结合材料三和所学知识,分析转变的原因。

(3)结合所学知识,指出上述转变导致的直接结果。这一结果又产生了哪些积极影响

(4)结合材料四和所学知识,指出在国民革命实践中中国共产党人的认识有哪些发展.

18、近年来,社会阶层及其分化问题成为史学研究的热点.阅读材料,完成下列要求.

材料一

“士大夫之职业,虽皮肤蹙浅者亦不复治,而专从事于奔走进取;其薄书期会(经常要看书开会,没有空闲),一切惟胥吏(胥吏,指除政务官外的政府办事人员)是听.而吏人根固窟穴(本地人家,宗法家族势力强大),权势熏炙、滥恩横赐、自占优比…轻重予夺,惟意所出(成为基层恶势力).故今世号“公人世界”,又以为官无封建(世袭)而吏有封建者,皆指实而言也.”

﹣﹣摘编自叶适《叶适集》

(1)据材料概括“公人世界”里胥吏的特点.

材料二

中等社会承担着“破坏上等社会”和“提挈下等社会”的双重责任…中等社会必须走向下等社会,与“下等社会为伍”,并用新的社会理想经纪下等社会,使他们成为革命的中坚,进行“有价值之破坏”和“有秩序之革命”.

﹣﹣节选自陈旭麓《中国近代社会的新陈代谢》

(2)据材料并结合所学知识,指出孙中山为首的“中等社会”力量,在辛亥革命前后为“提挈下等社会”做出的努力,并分析其影响.(注:请从同盟会的政治纲领、南京临时政府的法令措施、《中华民国临时约法》三个中任选两个角度作答.)

材料三

抗战爆发后,为改进党务与调整党政机构关系,统一确定县各级组织,强化地方政权,国民党政府于1939年9月颁布了《县各级组织纲要》,根据纲要开始实行新县制…县以下设乡(镇),乡(镇)以下为保、甲…为加强党治,县党部下,设乡(镇)分部和保甲小组,以层层节制,逐级运作.

(抗日根据地)自然村设有村公所,是行政村的执行机关.村民大会是村政权的最高权力机构.在村民大会闭会后,由村民代表会行使最高权力.村公所一般设有村务委员会,由正、副村长及其他人员组成.村务委员会主要讨论村政工作,以少数服务多数的原则通过决议,付诸实施.全面内战爆发后,各解放区的抗日民主政府转变为人民民主政府,其中工人、贫苦农民的比例增加.

﹣﹣选自王文泉、刘天路《中国近代史》

(3)据材料,归纳国民党和中共在农村基层建设方面的不同特征?结合所学知识,概括解放战争时期中共在基层政权建设方面采取的政治、经济措施.

参考答案

一、单项选择

1、C

2、B

3、B

4、C

5、D

6、

A

7、D

8、D

9、C

10、C

11、C

12、B

13、D

14、C

15、A

16、B

二、非选择题

17、(1)主要观点:现代化的每个方面都包含器物、制度、观念三个层面。辛亥革命的影响:器物层面,促进了民族资本主义的发展;制度层面,建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则;文化层面,使民主共和观念深入人心。(2)转变:从对立、攻击到决定实行国共合作(党内合作)。原因:中国共产党人认为国民党是比较革命的党;中国共产党还不强大,第一次工人运动高潮遭受挫折,认识到建立革命统一战线的必要性;共产国际的决议;孙中山愿意同中国共产党合作;打倒列强及军阀成为全国人民的共同心愿。(3)直接结果:国共合作实现(或国民革命运动兴起)。积极影响:基本上推翻了北洋军阀的统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;宣传纲领,扩大影响;掌握部分武装;群众受到革命洗礼。(4)发展:认识到掌握革命和武装领导权的重要性,武装反抗国民党反动派;认识到农民问题是中国革命的主要问题,决定开展土地革命。

18、(1)特点:胥吏掌握实权(位卑权重);胥吏根基深厚,存在世袭现象;随意赏罚;以权谋私.

(2)角度一:孙中山提出民生主义,主张平均地权.一定程度上反映了农民的愿望和要求,有利于改善农民的境遇,提高其社会地位;但它不是一个彻底的土地纲领,辛亥革命后平均地权的主张也并未真正实施.

角度二:南京临时政府领布一系列的法令,如规定人民享有选举、参政等“公权”和居住、言论、出版、集会等“私权”.有利于维护国民的基本权利,改善国民的境遇,提高其社会地位;但人民的基本权利没有得到真正的保障.

角度三:《临时约法》规定中华民国之主权属于国民全体,人民享有言论、集会等人权.从法律上保障了国民的基本权益,有利于提高其社会地位,巩固民主共和制度;但袁世凯上台后实行独裁专制,《临时约法》成为一纸空文.

(3)特征:国民党强化政府权力,实行党治.共产党大力进行基层民主建设,农民当家作主.

措施:选举产生各级人民民主政府,并增加贫苦农民在其中的比例;进行土地改革,保障农民的生存和劳动权利.

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局