【课堂新坐标】2016-2017学年高中历史北师大版必修一:模块综合测评 (1份打包)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】2016-2017学年高中历史北师大版必修一:模块综合测评 (1份打包) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 446.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-10 10:25:39 | ||

图片预览

文档简介

模块综合测评

(时间:45分钟,分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2015·安徽学业水平测试)“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”反映了我国古代的一种社会现象。下列政治制度与此相关的是( )

A.宗法制 B.郡县制

C.察举制 D.科举制

【解析】 该材料描述的是以嫡长子继承制为核心的宗法制。

【答案】 A

2.(2015·上海高考)1860年,曾国藩在作战前线接到“新刻英吉利、法郎两(法国)、米利坚(美国)三国和约条款”,“阅之不觉呜咽”。这些令他“呜咽”的和约条款,与美国相关的部分出自( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

【解析】 《南京条约》是中英两国签订的,与美国无关,故A项错误;清政府与英、法、美国签订《天津条约》,故B项正确;清政府与英法签订《北京条约》,与美国无关,故C项错误;《辛丑条约》签订于1901年,不符合时间限制,故D项错误。

【答案】 B

3.毛泽东指出:“五四运动的杰出历史意义,在于它带有辛亥革命还不曾有的姿态。”这种“姿态”主要指( ) 【导学号:72710104】

A.先进阶级政党的领导

B.社会主义革命

C.受十月革命的影响

D.具有彻底地反帝反封建的特点

【解析】 辛亥革命由资产阶级领导,而五四运动时中国共产党还没有成立,A项错误;五四运动还不是社会主义革命,B项错误;C项是这种“姿态”出现的原因,不是表现,错误;五四运动比辛亥革命的进步之处在于具有彻底地反帝反封建的革命精神,故选D项。

【答案】 D

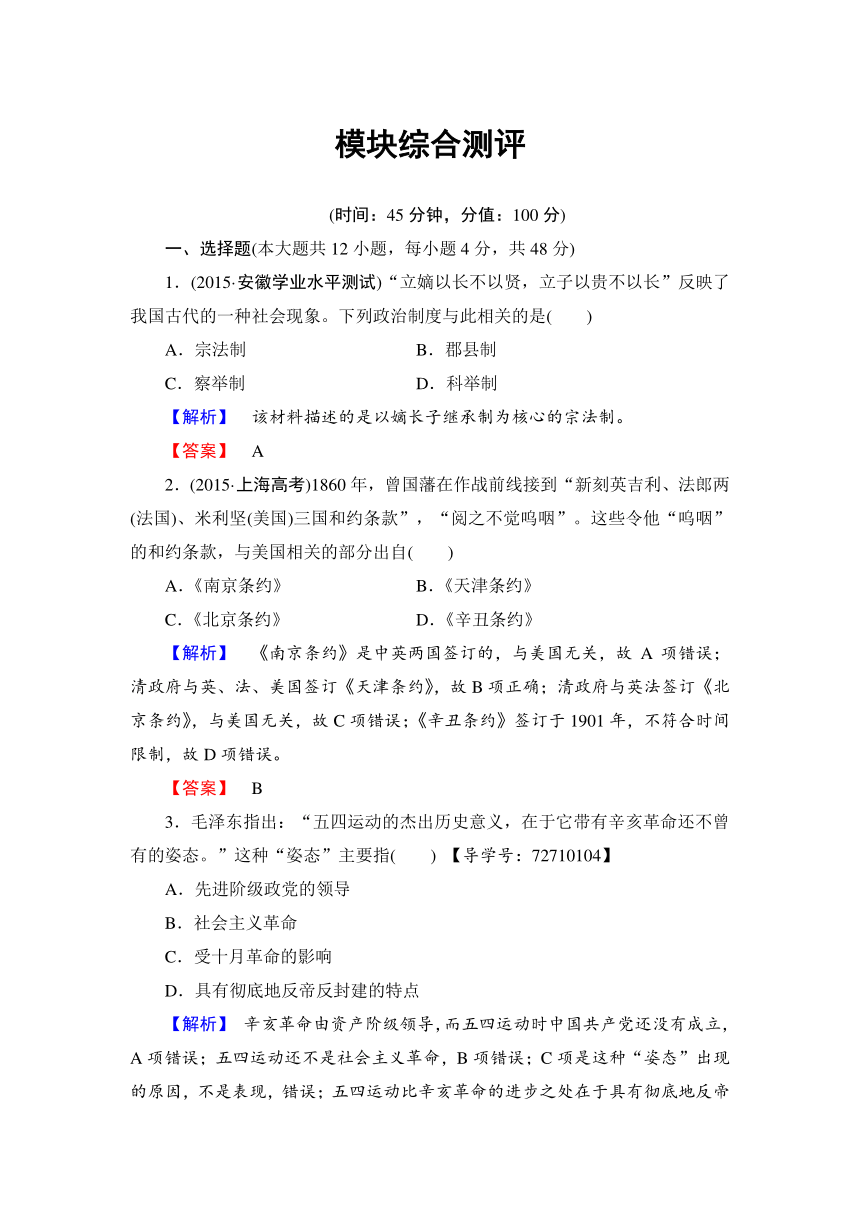

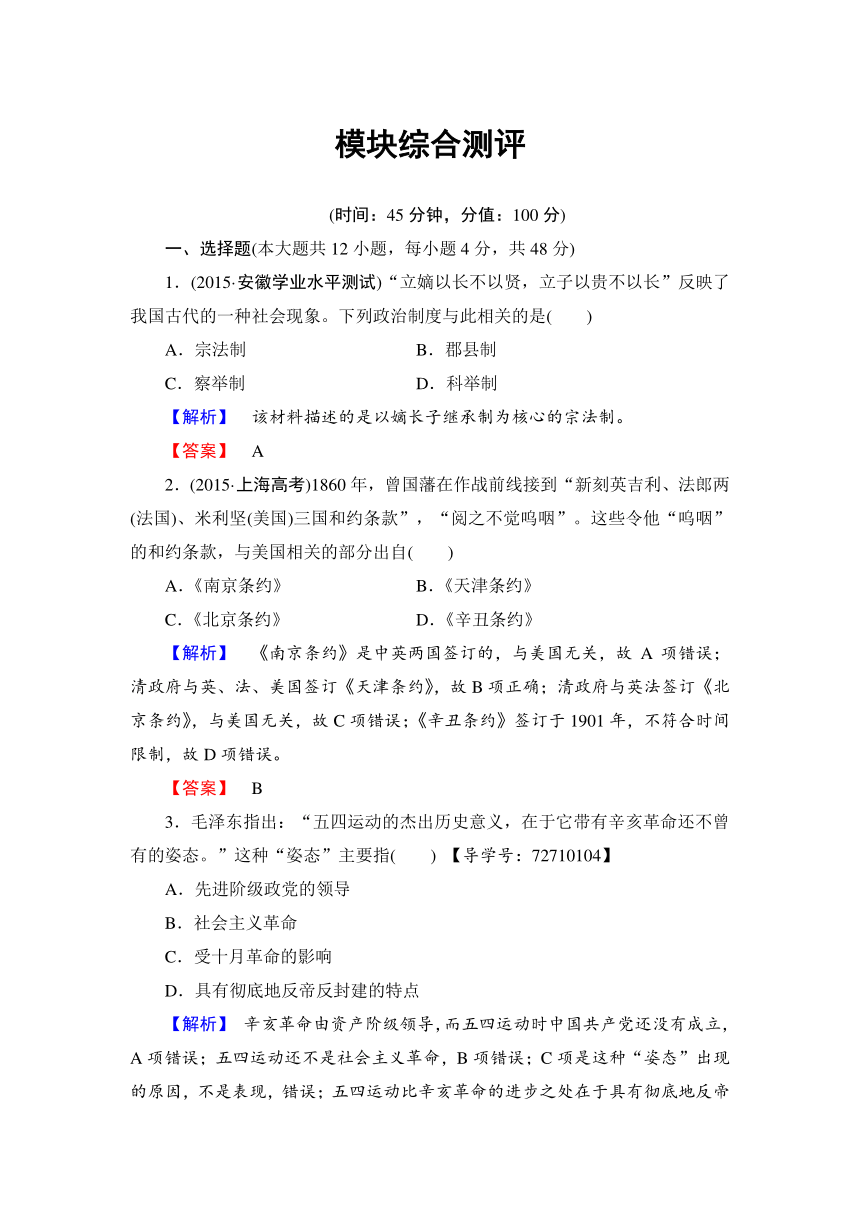

4.下图反映了某一时期中共党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指( )

党员数量消长

党员成分构成变化

A.1921年和1922年 B.1937年和1938年

C.1927年和1928年 D.1949年和1950年

【解析】 由材料可以看出,a年下半年较上半年党员数量大幅减少,而在b年6月又得到较大发展,党员成分构成也发生了重大变化,由原先以工人占主导发展到以农民占主导。由材料分析可知,a年指1927年,b年指1928年。1927年大革命由高潮转向失败,中共党员人数大幅减少,随着农村革命根据地的开辟和革命队伍的壮大,1928年党员人数又大幅增加,而且农民占多数,故符合题意的只有C项。

【答案】 C

5.20世纪30年代,国共两党在陕西拜祭黄帝陵,共产党的祭文是:“维某年某月某日,苏维埃主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德恭遣代表林祖涵,以鲜花束帛之仪致祭于我中华民族始祖黄帝之陵。曰:……各党各界,团结坚固……民族阵线,救国良方,四万万众,坚决抵抗。”该文中的“某年某月某日”可能是( )

A.中华民国二十五年四月五日

B.中华民国二十五年十月五日

C.中华民国二十六年四月五日

D.中华民国二十六年十月五日

【解析】 根据材料中“苏维埃主席”“各党各界,团结坚固”“坚决抵抗”这些信息可以得出,这时第二次国共合作刚刚开始,所以时间是1937年,转换成民国纪元,则应是中华民国二十六年。故C项是正确答案。

【答案】 C

6.新中国成立后,一位民主人士说“我们的政党制度是唱大合唱”,意指民主党派与中国共产党合作共事。这一制度是( )

A.人民代表大会制度

B.民族区域自治制度

C.多党合作和政治协商制度

D.基层民主选举制度

【解析】 由“民主党派与中国共产党合作共事”可知,这一制度是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度。

【答案】 C

7.周恩来说:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”“中国代表团是来求同而不是来立异的”。据此判断当时中国代表团出席的会议是( )

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.联合国大会 D.上海合作组织会议

【解析】 题干材料体现的是“求同存异”方针,是周恩来在万隆会议上提出的。

【答案】 A

8.一位学者认为:“从一定意义上可以说,如果没有中国同美国的关系正常化,也就没有70年代末中国开始实行的‘对外开放’政策以及中国对外经济关系的蓬勃发展。”其含义是指中美关系正常化( )

A.标志着美国对中国封锁政策的彻底失败

B.为中国经济社会发展提供了良好的环境

C.促使西方许多国家同中国建立外交关系

D.使中华人民共和国的国际地位大大提高

【解析】 题干材料强调了中美关系的改善和正常化对推动中国经济的发展具有重要意义,故选B项。A、D两项表述正确但材料并未体现,C项表述错误。

【答案】 B

9.右图为古罗马正义女神像。它体现了罗马法的诸多原则,如高擎的秤体现的是裁量公平,手握利剑体现的是法律的强制力。据此,双眼蒙布所体现的原则是,法官审案应( )

A.主要依据道德良知

B.侧重听取证人证言

C.不受表象迷惑洞察事实真相

D.排除一切干扰遵从民众意愿

【解析】 解答本题的关键信息是“双眼蒙布所体现的原则”。题干关键词“裁量公平”“法律的强制力”体现了法律的公平和威严。双眼蒙布,说明法官在审案时要抵御各种利益或情感的诱惑来做出公正的判决,故选C项。

【答案】 C

10.(2015·山东学业水平测试)下列各项史实与结论之间逻辑关系不正确的是( ) 【导学号:72710105】

史实

结论

A

英国颁布《权利法案》

确立了君主立宪政体

B

美国颁布1787年宪法

确立了君主立宪政体

C

法国颁布1875年宪法

确立了共和政体

D

德国颁布《德意志帝国宪法》

确立了君主立宪政体

【解析】 由所学知识可知,美国1787年宪法确立的是共和政体,故B项错误,符合题意。

【答案】 B

11.《全球通史》中写道:“列宁几乎是孤身一人号召立即进行二次革命。然而时间证明他是正确的,因为战争持续得越久,公众的不满情绪就越大,他的要求也越得人心。那些在四月份似乎是稀奇古怪的口号,半年后听起来就完全合理了。”这里所说的“第二次革命”的性质是( )

A.社会主义革命 B.资产阶级民主革命

C.无产阶级革命 D.农民革命

【解析】 根据材料和所学知识可知,第一次革命是指二月革命,推翻了沙皇专制统治;第二次革命指的是十月革命。“四月份似乎是稀奇古怪的口号”是指1917年4月列宁发表的《四月提纲》,列宁认为俄国革命应从第一阶段过渡到第二阶段,即从资产阶级民主革命转向社会主义革命,明确提出“不给临时政府以任何支持”和“全部政权归苏维埃”的口号。《四月提纲》提出之初遭到党内的反对,但随着革命形势的发展和事实的证明,列宁的预见是完全正确的,故选A项。

【答案】 A

12.学者法里德·扎卡里亚的文章称:“当今世界已经进入了后美国时代,我们正在经历着现代历史上第三次重大的力量转变。第一次是15世纪前后以欧洲为代表的西方世界崛起……第三次是最近二十年开始的美国之外的世界崛起。”你对“第三次重大的力量转变”的理解是( )

A.欧盟的综合实力不断增强

B.日本成为经济大国

C.世界多极化趋势加强

D.中国改革开放后已成为世界大国

【解析】 A、B、D三项都是促成“第三次重大的力量转变”的因素,它们共同推动了世界多极化趋势的发展,故选C项。

【答案】 C

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。 【导学号:72710106】

材料一 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 “民主”作为现代文明的一种具有普遍意义的原则,是从西方输入的。中国人接受和传播“民主”,最初也是把它与“君主”掺和在一起,视为“君民共主”,甚至“为民做主”。

——《世界文明史》

材料三 中华民国之主权属于国民全体。……中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利;人民有纳税、服兵役等义务。

——《中华民国临时约法》

材料四 第一条 为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。

第二条 村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

——《中华人民共和国村民委员会组织法》

中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。

——九届全国人大宪法修正案(1999年)

(1)明清两代为实现“政府由一个皇帝来独裁”采取了哪些措施?(4分)

(2)材料二反映了人们对“民主”的认识存在什么问题?结合所学知识,分析为什么会有这样的问题。(8分)

(3)与材料二相比,材料三的进步性主要体现在哪里?有何重要意义?(6分)

(4)根据材料四和所学知识,指出新时期中国民主政治发展出现的新特点。(8分)

【解析】 第(1)问由所学知识较易答出,回答时要注意时间限制,即“明清两代”。第(2)问的第一小问要抓住材料二中“君民共主”“为民做主”等提示语;第二小问要从思想传统、经济等方面入手。第(3)问的第一小问要抓住材料三中第一句话这一关键信息进行理解;第二小问应从其对民主政治影响的角度入手回答。第(4)问回答时要抓住“村民实行自治”“依法治国”等关键信息。

【答案】 (1)明朝废丞相、设内阁;清朝设军机处。

(2)问题:当时人们没有真正理解“民主”的内涵。原因:封建思想根深蒂固;对西方国家了解不深;资本主义经济发展不充分。

(3)进步性:明确提出主权在民。意义:从法律上宣告君主专制的灭亡和民主共和政体的确立,推动了近代中国民主化的进程。

(4)扩大了基层民主,依法治国,建立社会主义法治国家,标志着中国民主法制建设达到新的高度(或是中国法制建设史上的里程碑)。

14.美苏“冷战”虽已离我们远去,但其影响依然存在。阅读下列材料,回答问题。

材料一 美苏“冷战”是在对抗与缓和的交替中进行的,在欧洲是真正意义上的“冷战”,而在亚洲则充满了火药味。

材料二 中国多次宣布永远不称霸,这不仅仅是外交辞令。中国设立远洋基地的出发点,只有维护商业利益和国际和平的考虑。中国不与任何国家进行全球军事对抗,也无意争夺势力范围,拓展战略边疆。中国应该以“中国贡献论”反击“中国扩张论”和“中国威胁论”,以此化解外部的担心。

材料三 《人民日报》曾载文指出,“多极合作时代”将是21世纪上半叶世界格局的基本特征,处理好“多极时代”的大国关系将是“多极合作时代”能够成为现实的前提条件。

(1)根据材料一,指出美苏对抗的特点。(4分)

(2)结合所学知识,指出近些年来“中国扩张论”和“中国威胁论”盛行的原因。材料二体现了中国的什么外交方针?(10分)

(3)材料三中“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展的什么趋势?根据所学知识,指出时下的“多极”主要包括的力量或力量中心。(6分)

(4)结合所学知识,指出如何才能处理好“多极时代”的大国之间的关系。(6分)

【解析】 回答第(1)问要抓住材料一中“对抗与缓和的交替”这一信息。第(2)问的第一小问应从社会制度、国际关系、中国国家实力等方面入手作答;第二小问应结合所学知识回答。第(3)问的第一小问从“多极”这一关键词入手作答;第二小问结合所学知识回答。第(4)问一定要注意“结合所学知识”这一要求,从“和平共处”“求同存异”这一高度入手作答。

【答案】 (1)对抗与缓和交替;“冷战”和“热战”并存(或欧洲“冷战”、亚洲“热战”)。

(2)原因:“冷战”思维影响;意识形态冲突;国家利益冲突(领土争端、资源争夺等);中国国力的增强。方针:独立自主的和平外交方针。

(3)趋势:多极化趋势。多极:美国、俄罗斯、欧盟、日本、中国、第三世界国家等。

(4)改变“冷战”思维;抑制大国霸权;加强合作,寻求理解,“求同存异”。

(时间:45分钟,分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2015·安徽学业水平测试)“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”反映了我国古代的一种社会现象。下列政治制度与此相关的是( )

A.宗法制 B.郡县制

C.察举制 D.科举制

【解析】 该材料描述的是以嫡长子继承制为核心的宗法制。

【答案】 A

2.(2015·上海高考)1860年,曾国藩在作战前线接到“新刻英吉利、法郎两(法国)、米利坚(美国)三国和约条款”,“阅之不觉呜咽”。这些令他“呜咽”的和约条款,与美国相关的部分出自( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

【解析】 《南京条约》是中英两国签订的,与美国无关,故A项错误;清政府与英、法、美国签订《天津条约》,故B项正确;清政府与英法签订《北京条约》,与美国无关,故C项错误;《辛丑条约》签订于1901年,不符合时间限制,故D项错误。

【答案】 B

3.毛泽东指出:“五四运动的杰出历史意义,在于它带有辛亥革命还不曾有的姿态。”这种“姿态”主要指( ) 【导学号:72710104】

A.先进阶级政党的领导

B.社会主义革命

C.受十月革命的影响

D.具有彻底地反帝反封建的特点

【解析】 辛亥革命由资产阶级领导,而五四运动时中国共产党还没有成立,A项错误;五四运动还不是社会主义革命,B项错误;C项是这种“姿态”出现的原因,不是表现,错误;五四运动比辛亥革命的进步之处在于具有彻底地反帝反封建的革命精神,故选D项。

【答案】 D

4.下图反映了某一时期中共党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指( )

党员数量消长

党员成分构成变化

A.1921年和1922年 B.1937年和1938年

C.1927年和1928年 D.1949年和1950年

【解析】 由材料可以看出,a年下半年较上半年党员数量大幅减少,而在b年6月又得到较大发展,党员成分构成也发生了重大变化,由原先以工人占主导发展到以农民占主导。由材料分析可知,a年指1927年,b年指1928年。1927年大革命由高潮转向失败,中共党员人数大幅减少,随着农村革命根据地的开辟和革命队伍的壮大,1928年党员人数又大幅增加,而且农民占多数,故符合题意的只有C项。

【答案】 C

5.20世纪30年代,国共两党在陕西拜祭黄帝陵,共产党的祭文是:“维某年某月某日,苏维埃主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德恭遣代表林祖涵,以鲜花束帛之仪致祭于我中华民族始祖黄帝之陵。曰:……各党各界,团结坚固……民族阵线,救国良方,四万万众,坚决抵抗。”该文中的“某年某月某日”可能是( )

A.中华民国二十五年四月五日

B.中华民国二十五年十月五日

C.中华民国二十六年四月五日

D.中华民国二十六年十月五日

【解析】 根据材料中“苏维埃主席”“各党各界,团结坚固”“坚决抵抗”这些信息可以得出,这时第二次国共合作刚刚开始,所以时间是1937年,转换成民国纪元,则应是中华民国二十六年。故C项是正确答案。

【答案】 C

6.新中国成立后,一位民主人士说“我们的政党制度是唱大合唱”,意指民主党派与中国共产党合作共事。这一制度是( )

A.人民代表大会制度

B.民族区域自治制度

C.多党合作和政治协商制度

D.基层民主选举制度

【解析】 由“民主党派与中国共产党合作共事”可知,这一制度是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度。

【答案】 C

7.周恩来说:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”“中国代表团是来求同而不是来立异的”。据此判断当时中国代表团出席的会议是( )

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.联合国大会 D.上海合作组织会议

【解析】 题干材料体现的是“求同存异”方针,是周恩来在万隆会议上提出的。

【答案】 A

8.一位学者认为:“从一定意义上可以说,如果没有中国同美国的关系正常化,也就没有70年代末中国开始实行的‘对外开放’政策以及中国对外经济关系的蓬勃发展。”其含义是指中美关系正常化( )

A.标志着美国对中国封锁政策的彻底失败

B.为中国经济社会发展提供了良好的环境

C.促使西方许多国家同中国建立外交关系

D.使中华人民共和国的国际地位大大提高

【解析】 题干材料强调了中美关系的改善和正常化对推动中国经济的发展具有重要意义,故选B项。A、D两项表述正确但材料并未体现,C项表述错误。

【答案】 B

9.右图为古罗马正义女神像。它体现了罗马法的诸多原则,如高擎的秤体现的是裁量公平,手握利剑体现的是法律的强制力。据此,双眼蒙布所体现的原则是,法官审案应( )

A.主要依据道德良知

B.侧重听取证人证言

C.不受表象迷惑洞察事实真相

D.排除一切干扰遵从民众意愿

【解析】 解答本题的关键信息是“双眼蒙布所体现的原则”。题干关键词“裁量公平”“法律的强制力”体现了法律的公平和威严。双眼蒙布,说明法官在审案时要抵御各种利益或情感的诱惑来做出公正的判决,故选C项。

【答案】 C

10.(2015·山东学业水平测试)下列各项史实与结论之间逻辑关系不正确的是( ) 【导学号:72710105】

史实

结论

A

英国颁布《权利法案》

确立了君主立宪政体

B

美国颁布1787年宪法

确立了君主立宪政体

C

法国颁布1875年宪法

确立了共和政体

D

德国颁布《德意志帝国宪法》

确立了君主立宪政体

【解析】 由所学知识可知,美国1787年宪法确立的是共和政体,故B项错误,符合题意。

【答案】 B

11.《全球通史》中写道:“列宁几乎是孤身一人号召立即进行二次革命。然而时间证明他是正确的,因为战争持续得越久,公众的不满情绪就越大,他的要求也越得人心。那些在四月份似乎是稀奇古怪的口号,半年后听起来就完全合理了。”这里所说的“第二次革命”的性质是( )

A.社会主义革命 B.资产阶级民主革命

C.无产阶级革命 D.农民革命

【解析】 根据材料和所学知识可知,第一次革命是指二月革命,推翻了沙皇专制统治;第二次革命指的是十月革命。“四月份似乎是稀奇古怪的口号”是指1917年4月列宁发表的《四月提纲》,列宁认为俄国革命应从第一阶段过渡到第二阶段,即从资产阶级民主革命转向社会主义革命,明确提出“不给临时政府以任何支持”和“全部政权归苏维埃”的口号。《四月提纲》提出之初遭到党内的反对,但随着革命形势的发展和事实的证明,列宁的预见是完全正确的,故选A项。

【答案】 A

12.学者法里德·扎卡里亚的文章称:“当今世界已经进入了后美国时代,我们正在经历着现代历史上第三次重大的力量转变。第一次是15世纪前后以欧洲为代表的西方世界崛起……第三次是最近二十年开始的美国之外的世界崛起。”你对“第三次重大的力量转变”的理解是( )

A.欧盟的综合实力不断增强

B.日本成为经济大国

C.世界多极化趋势加强

D.中国改革开放后已成为世界大国

【解析】 A、B、D三项都是促成“第三次重大的力量转变”的因素,它们共同推动了世界多极化趋势的发展,故选C项。

【答案】 C

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。 【导学号:72710106】

材料一 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 “民主”作为现代文明的一种具有普遍意义的原则,是从西方输入的。中国人接受和传播“民主”,最初也是把它与“君主”掺和在一起,视为“君民共主”,甚至“为民做主”。

——《世界文明史》

材料三 中华民国之主权属于国民全体。……中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利;人民有纳税、服兵役等义务。

——《中华民国临时约法》

材料四 第一条 为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。

第二条 村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

——《中华人民共和国村民委员会组织法》

中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。

——九届全国人大宪法修正案(1999年)

(1)明清两代为实现“政府由一个皇帝来独裁”采取了哪些措施?(4分)

(2)材料二反映了人们对“民主”的认识存在什么问题?结合所学知识,分析为什么会有这样的问题。(8分)

(3)与材料二相比,材料三的进步性主要体现在哪里?有何重要意义?(6分)

(4)根据材料四和所学知识,指出新时期中国民主政治发展出现的新特点。(8分)

【解析】 第(1)问由所学知识较易答出,回答时要注意时间限制,即“明清两代”。第(2)问的第一小问要抓住材料二中“君民共主”“为民做主”等提示语;第二小问要从思想传统、经济等方面入手。第(3)问的第一小问要抓住材料三中第一句话这一关键信息进行理解;第二小问应从其对民主政治影响的角度入手回答。第(4)问回答时要抓住“村民实行自治”“依法治国”等关键信息。

【答案】 (1)明朝废丞相、设内阁;清朝设军机处。

(2)问题:当时人们没有真正理解“民主”的内涵。原因:封建思想根深蒂固;对西方国家了解不深;资本主义经济发展不充分。

(3)进步性:明确提出主权在民。意义:从法律上宣告君主专制的灭亡和民主共和政体的确立,推动了近代中国民主化的进程。

(4)扩大了基层民主,依法治国,建立社会主义法治国家,标志着中国民主法制建设达到新的高度(或是中国法制建设史上的里程碑)。

14.美苏“冷战”虽已离我们远去,但其影响依然存在。阅读下列材料,回答问题。

材料一 美苏“冷战”是在对抗与缓和的交替中进行的,在欧洲是真正意义上的“冷战”,而在亚洲则充满了火药味。

材料二 中国多次宣布永远不称霸,这不仅仅是外交辞令。中国设立远洋基地的出发点,只有维护商业利益和国际和平的考虑。中国不与任何国家进行全球军事对抗,也无意争夺势力范围,拓展战略边疆。中国应该以“中国贡献论”反击“中国扩张论”和“中国威胁论”,以此化解外部的担心。

材料三 《人民日报》曾载文指出,“多极合作时代”将是21世纪上半叶世界格局的基本特征,处理好“多极时代”的大国关系将是“多极合作时代”能够成为现实的前提条件。

(1)根据材料一,指出美苏对抗的特点。(4分)

(2)结合所学知识,指出近些年来“中国扩张论”和“中国威胁论”盛行的原因。材料二体现了中国的什么外交方针?(10分)

(3)材料三中“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展的什么趋势?根据所学知识,指出时下的“多极”主要包括的力量或力量中心。(6分)

(4)结合所学知识,指出如何才能处理好“多极时代”的大国之间的关系。(6分)

【解析】 回答第(1)问要抓住材料一中“对抗与缓和的交替”这一信息。第(2)问的第一小问应从社会制度、国际关系、中国国家实力等方面入手作答;第二小问应结合所学知识回答。第(3)问的第一小问从“多极”这一关键词入手作答;第二小问结合所学知识回答。第(4)问一定要注意“结合所学知识”这一要求,从“和平共处”“求同存异”这一高度入手作答。

【答案】 (1)对抗与缓和交替;“冷战”和“热战”并存(或欧洲“冷战”、亚洲“热战”)。

(2)原因:“冷战”思维影响;意识形态冲突;国家利益冲突(领土争端、资源争夺等);中国国力的增强。方针:独立自主的和平外交方针。

(3)趋势:多极化趋势。多极:美国、俄罗斯、欧盟、日本、中国、第三世界国家等。

(4)改变“冷战”思维;抑制大国霸权;加强合作,寻求理解,“求同存异”。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏商周的政治制度

- 第2课 秦始皇建立中央集权制度

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清皇权和中央集权制度的强化

- 第二单元 近代中国的反侵略反封建斗争和民主革命

- 第5课 鸦片战争和太平天国运动

- 第6课 甲午战争和八国联军侵华

- 第7课 辛亥革命和中华民国的建立

- 第8课 新民主主义革命的兴起

- 第9课 中华民族的抗日战争

- 第10课 新民主主义革命的胜利

- 第三单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第11课 新中国的民主政治制度

- 第12课 新时期民主法制建设的成就

- 第13课 “一国两制”统一祖国

- 第四单元 现代中国的对外关系

- 第14课 新中国的外交成就

- 第15课 改革开放后的外交新局面

- 第五单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第16课 雅典的奴隶主民主政治

- 第17课 维护奴隶主统治的罗马法

- 第六单元 近代欧美资产阶级的代议制

- 第18课 英国的君主立宪制

- 第19课 美国的联邦制

- 第20课 资产阶级代议制在欧洲大陆的扩展

- 第七单元 科学社会主义从理论到实践

- 第21课 马克思主义的诞生和巴黎公社

- 第22课 俄国十月社会主义革命的胜利

- 第八单元 世界政治格局的多极化趋势

- 第23课 两极对峙格局的形成

- 第24课 世界多极化的发展趋势

- 第25课 当今的世界政治格局