2017届高三化学(通用版)二轮复习教案:名师寄语 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 2017届高三化学(通用版)二轮复习教案:名师寄语 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 561.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-01-17 06:38:57 | ||

图片预览

文档简介

高三化学二轮复习是在强化一轮复习的重点知识,对易混、易错、易漏知识进行再梳理的基础上的巩固、完善、综合与提高,是实现由知识到能力转化的重要阶段。二轮复习时间紧、任务重,核心是整合知识、巩固基础、完善体系、构建网络、总结规律、优化思维、查漏补缺、提升能力、训练技能、熟悉高考的重要阶段,最关键的是考生在能力上获得实质性的提升。

第1点 归纳常考,构建网络,形成体系

一轮复习侧重章节顺序,一点一过,主要目的是巩固基础、夯实双基,知识大多是孤立的、相互不联系的,导致考生掌握的知识零散,难以形成知识体系。二轮复习则需要站在更高的角度学习,纵览高考范围的全部知识,全面构建知识网络,由点连线、由线结网,形成一个完整的知识纵向、横向体系,构建立体的知识大厦。

1.归纳重点知识,构建知识网络

化学知识看似零散、纷杂,但实际上各知识之间是相互紧密联系的。深入研究各知识点的特点,根据一定的结构原则、方法、思想,将其组织成具有一定规律的知识结构。

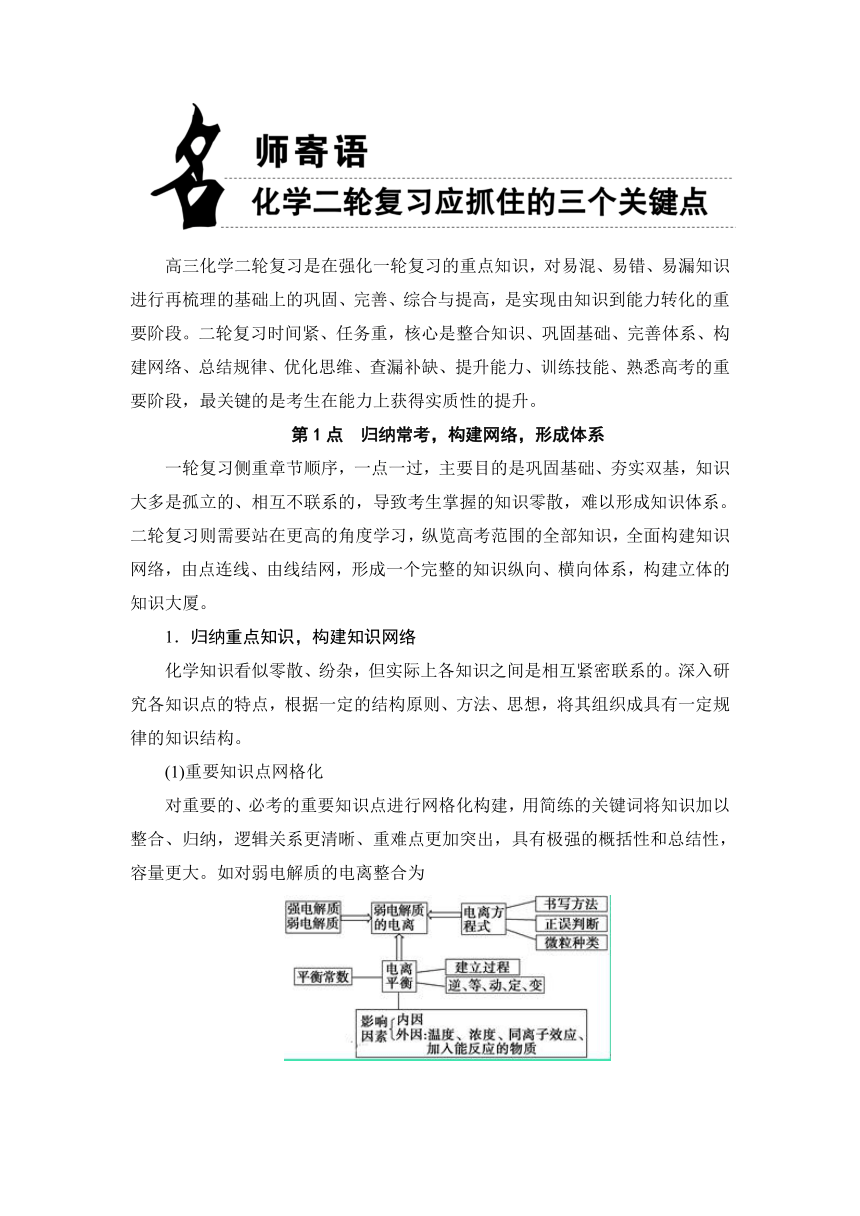

(1)重要知识点网格化

对重要的、必考的重要知识点进行网格化构建,用简练的关键词将知识加以整合、归纳,逻辑关系更清晰、重难点更加突出,具有极强的概括性和总结性,容量更大。如对弱电解质的电离整合为

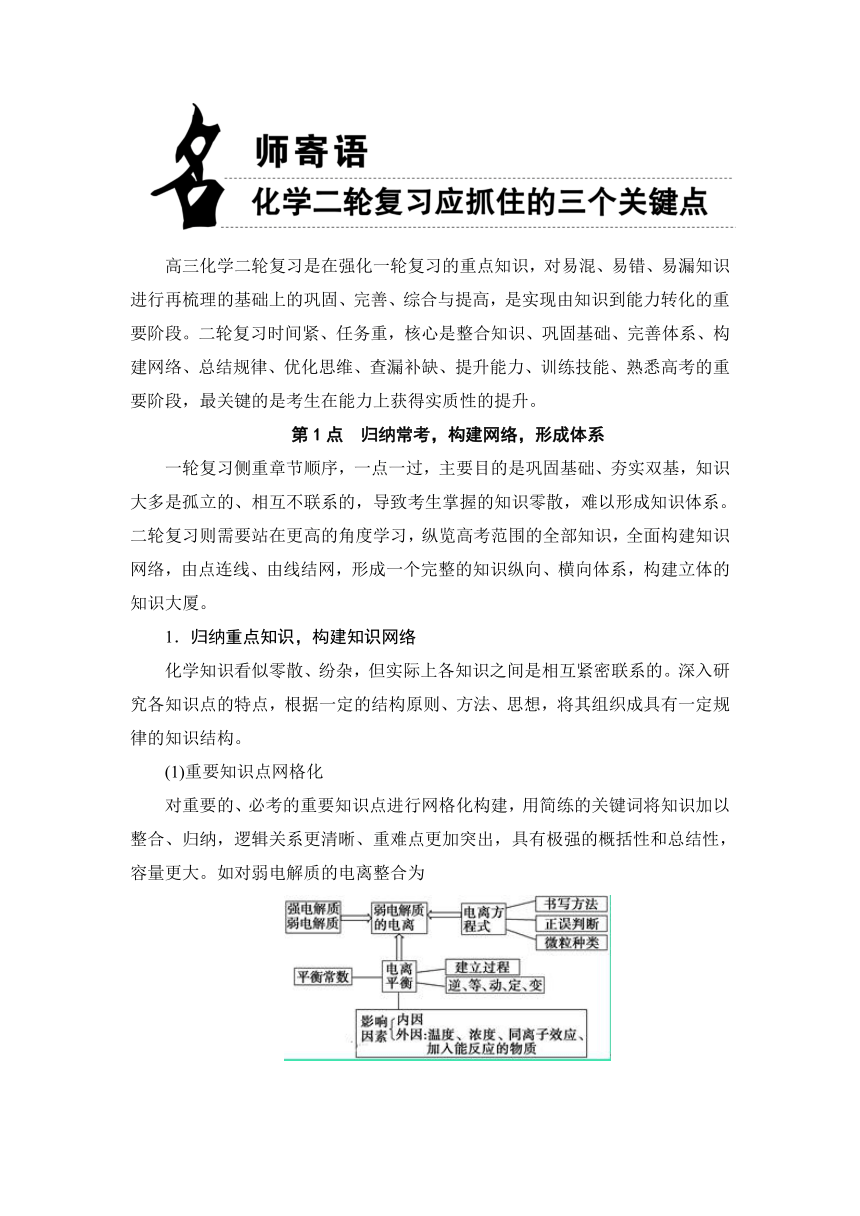

再如,氯水的性质是一个重要考点,可以整合为

通过整合,用较少的文字涵盖较多的内容,用较短的时间完成复习,可以多次阅读强化记忆,并且可以借助某些关键词展开联想,可以有效地理清思路,正确分析应用关键信息。

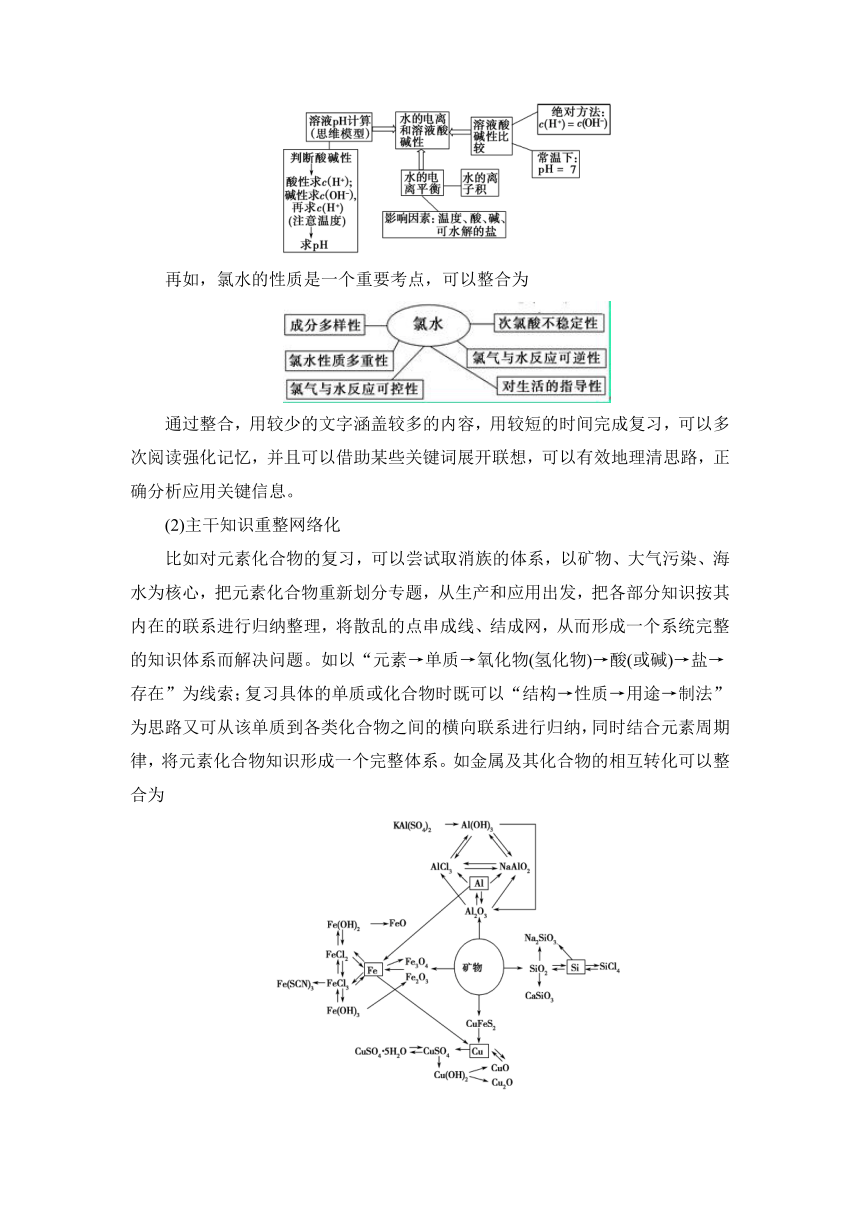

(2)主干知识重整网络化

比如对元素化合物的复习,可以尝试取消族的体系,以矿物、大气污染、海水为核心,把元素化合物重新划分专题,从生产和应用出发,把各部分知识按其内在的联系进行归纳整理,将散乱的点串成线、结成网,从而形成一个系统完整的知识体系而解决问题。如以“元素→单质→氧化物(氢化物)→酸(或碱)→盐→存在”为线索;复习具体的单质或化合物时既可以“结构→性质→用途→制法”为思路又可从该单质到各类化合物之间的横向联系进行归纳,同时结合元素周期律,将元素化合物知识形成一个完整体系。如金属及其化合物的相互转化可以整合为

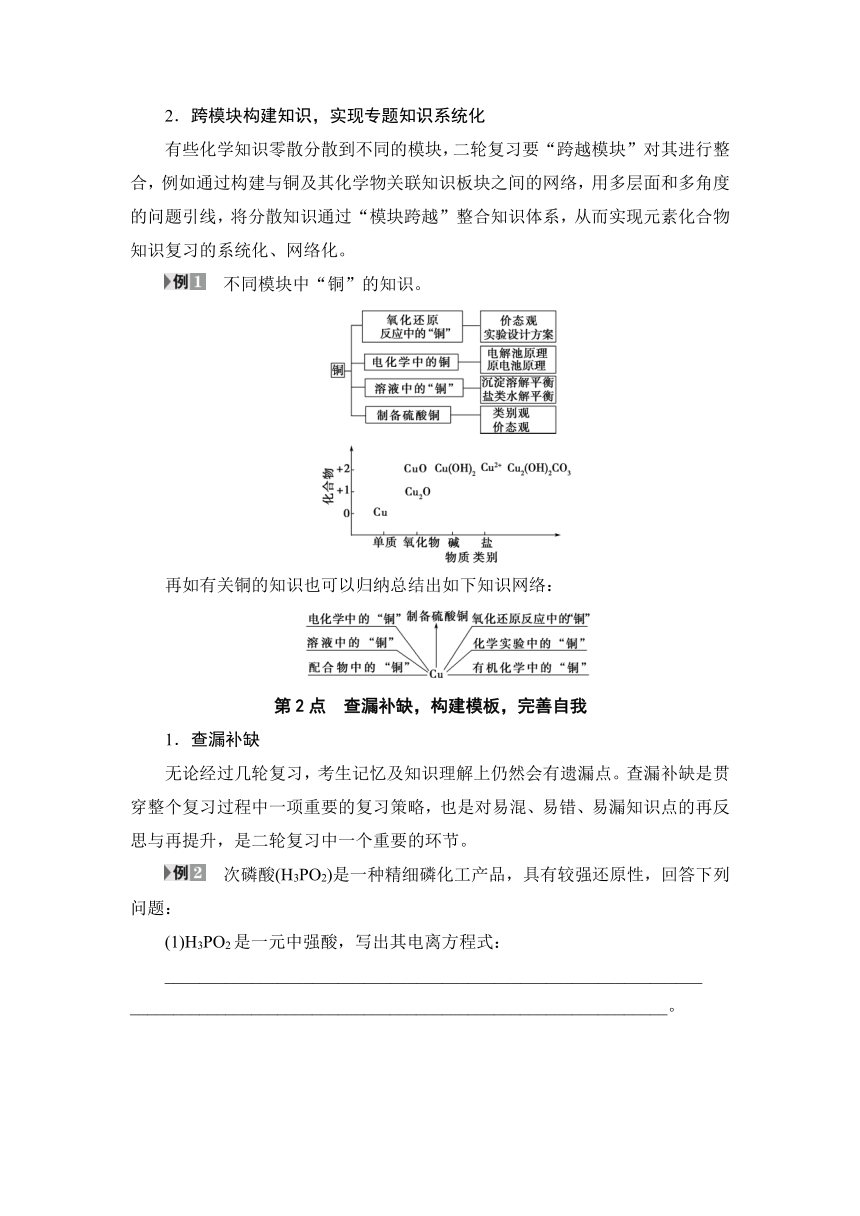

2.跨模块构建知识,实现专题知识系统化

有些化学知识零散分散到不同的模块,二轮复习要“跨越模块”对其进行整合,例如通过构建与铜及其化学物关联知识板块之间的网络,用多层面和多角度的问题引线,将分散知识通过“模块跨越”整合知识体系,从而实现元素化合物知识复习的系统化、网络化。

不同模块中“铜”的知识。

再如有关铜的知识也可以归纳总结出如下知识网络:

第2点 查漏补缺,构建模板,完善自我

1.查漏补缺

无论经过几轮复习,考生记忆及知识理解上仍然会有遗漏点。查漏补缺是贯穿整个复习过程中一项重要的复习策略,也是对易混、易错、易漏知识点的再反思与再提升,是二轮复习中一个重要的环节。

次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强还原性,回答下列问题:

(1)H3PO2是一元中强酸,写出其电离方程式:

______________________________________________________________

______________________________________________________________。

(2)可利用H3PO2将溶液中的Ag+还原为银的反应进行化学镀银。已知该反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4∶1,则氧化产物为________(填化学式),反应的离子方程式为_____________________________________________。

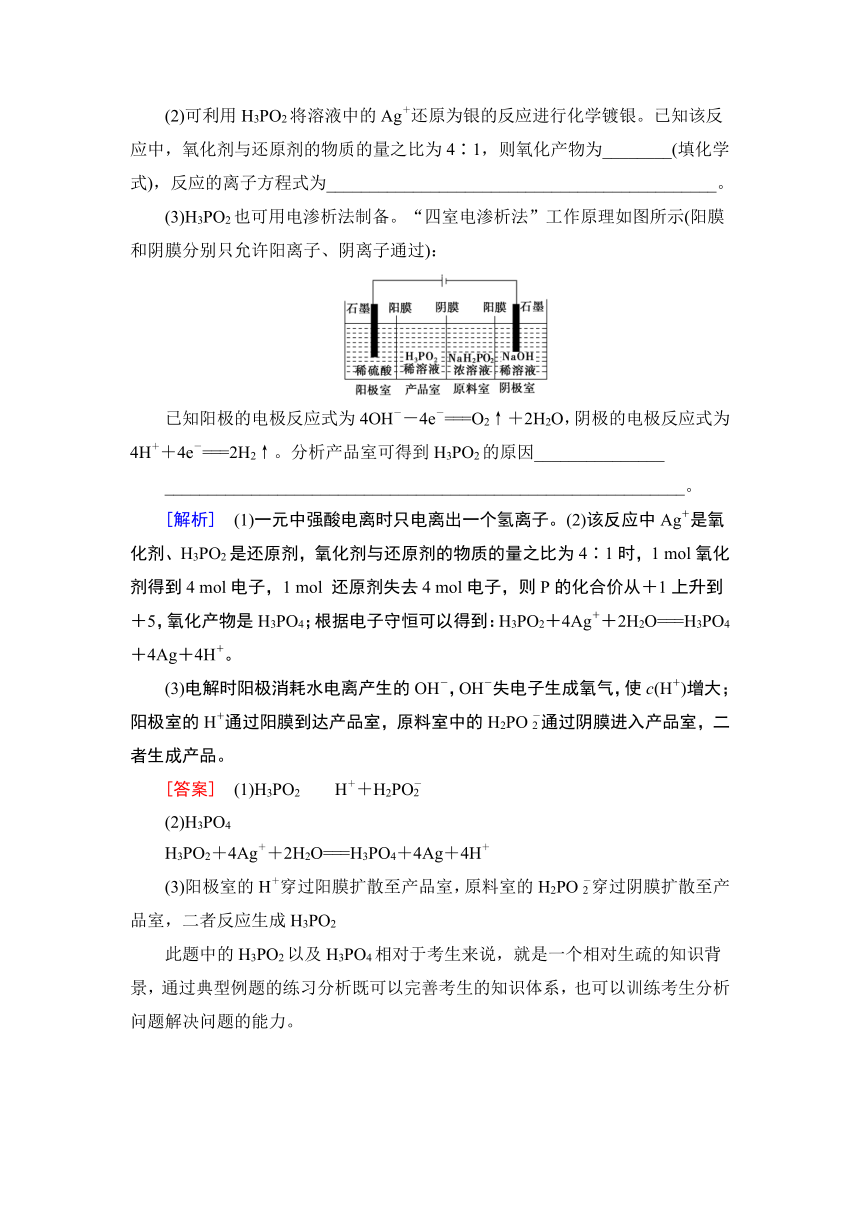

(3)H3PO2也可用电渗析法制备。“四室电渗析法”工作原理如图所示(阳膜和阴膜分别只允许阳离子、阴离子通过):

已知阳极的电极反应式为4OH--4e-===O2↑+2H2O,阴极的电极反应式为4H++4e-===2H2↑。分析产品室可得到H3PO2的原因_______________

____________________________________________________________。

[解析] (1)一元中强酸电离时只电离出一个氢离子。(2)该反应中Ag+是氧化剂、H3PO2是还原剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4∶1时,1

mol氧化剂得到4

mol电子,1

mol

还原剂失去4

mol电子,则P的化合价从+1上升到+5,氧化产物是H3PO4;根据电子守恒可以得到:H3PO2+4Ag++2H2O===H3PO4+4Ag+4H+。

(3)电解时阳极消耗水电离产生的OH-,OH-失电子生成氧气,使c(H+)增大;阳极室的H+通过阳膜到达产品室,原料室中的H2PO通过阴膜进入产品室,二者生成产品。

[答案] (1)H3PO2??H++H2PO

(2)H3PO4

H3PO2+4Ag++2H2O===H3PO4+4Ag+4H+

(3)阳极室的H+穿过阳膜扩散至产品室,原料室的H2PO穿过阴膜扩散至产品室,二者反应生成H3PO2

此题中的H3PO2以及H3PO4相对于考生来说,就是一个相对生疏的知识背景,通过典型例题的练习分析既可以完善考生的知识体系,也可以训练考生分析问题解决问题的能力。

查漏补缺的过程就是反思提升的过程,除了解决不会的问题,更重要的是能举一反三,及时归纳总结。对一道试题从不同的角度分析,尝试用不同的方法解决,才能提高复习效率,真正做到以不变应万变。

2.立足考题,落实考点,构建模板

高考试题思想内涵主要体现“三个关注”:关注知识点的应用、关注知识模块间的内在关联和学科思想方法的渗透、关注试题的内在价值。二轮复习就是一个深度学习、深度思考和深度引领的认知过程,突破思维定势,培养考生的信息素养和自学能力。

针对高考命题特点,二轮复习应以高考真题为导向,研究真题,明确“考什么”和“怎么考”,总结出高考考点、热点、难点,然后对此类考点的具体解法进行归纳总结——构建解题模板,以达到抓住考点、强化热点、突破难点的功效,进而对高考的内容进行网络构建,系统复习。

针对不同的复习板块,基本的复习思路可以设定为:“高考真题→学生答题反馈→新问题复习→知识拓展→解题模板建构”。如氧化还原反应中电子守恒计算,在几个典型题目应用后,可以归纳为:

(1)电子守恒计算思维模型

再如,信息型氧化还原方程式的书写是高考的必考试题,若按以下思路解决则会事半功倍:

(2)信息型氧化还原反应方程式书写配平四步骤

注:补缺项原则为

条件

补缺项原则

酸性条件下

缺H(氢)或多O(氧)补H+,少O(氧)补H2O(水)

碱性条件下

缺H(氢)或多O(氧)补H2O(水),少O(氧)补OH-

又如,许多重要的实验问题都可以用模板的形式进行规范:

滴定终点判断【答题模板】

滴溶液(当滴入最后一滴×××标准溶液)→观色变(溶液由×××色变成×××色或溶液×××色褪去)→半分钟(且半分钟内不褪色)。

装置气密性检查【答题模板】

微热法检查气密性:

封闭(关闭活塞,导管末端插入盛水的烧杯中等)→微热(双手焐热或用酒精灯微热)→气泡(导管口有气泡冒出)→水柱(移开双手或停止加热冷却后,导管中水上升形成一段稳定的水柱)→结论(装置气密性良好)。

液差法检查气密性:

封闭(关闭活塞或用止水夹夹住橡皮管等)→液差(向×××容器中加水,使×××和×××形成液面差,停止加水,放置一段时间,液面差保持不变)→结论(装置气密性良好)。

第3点 适应创新,理解信息,尝试迁移

高考试题有很高的陌生度,原因为:高考试题注重创新,注重知识的实际应用,试题中往往将新科技成果、生产、生活中的热点融合进来,这种题考查考生的能力,而学习能力、接受整合利用新信息的能力是重要体现。如何适应新情境,理解新信息并能学以致用,二轮复习应强化这些能力的训练。做到“宽基础、厚实践、深度思考提能力。”

二轮复习时的考生,虽然经过了一轮的复习,但对相关知识的认识仍停留在表面,换一个视角提问或进一步提出衍生性问题,还是无从下手,缺乏思路和方法,不能实现正迁移。要避免这种尴尬现象,二轮复习要做到“宽基础、厚实践、重能力”。对于一些重要的知识点,要关注与其他知识间的联系性,从多个维度提出新问题,多向思维,拓展思维宽度,把握问题实质,形成辐射状的知识结构,发展知识整合能力。

氯水是一个重要的知识点,是高考试卷中的常客,如果从多个思考维度复习,则能很好地训练考生接受新信息并形成正迁移的能力。

(1)从微观维度认识氯水成分的多样性:如果有一瓶失去标签的氯水,如何用实验鉴定?

(2)从时间维度认识次氯酸的不稳定性:氯水为什么要用棕色瓶装?为什么要现制现用?图1和图2所示的氯水中pH变化和氧气浓度的变化说明了什么?

图1 反应过程中pH变化示意图

图2 反应过程中氧气浓度变化示意图

(3)从性质维度认识氯水性质的多重性:

①在海带灰浸出液中滴加淀粉和氯水,溶液变蓝,但氯水过量时,蓝色会消失。

②在氯水中加入镁条,会出现什么现象?

③用自来水配制硝酸银溶液常会出现白色沉淀。

④在某NaOH溶液里加入几滴酚酞试液呈红色,逐滴滴加氯水,红色褪去的原因。

通过对上述问题的分析,可以让考生在推理分析中巩固氯水性质的多重性。同时强调运用氯水解决实际问题时要具体问题具体分析,当作氧化剂时,如果氯气能反应则主要是氯气反应,如果氯气不反应则认为是次氯酸参与反应。

(4)从限度维度认识氯气与水反应的可逆性:你可用哪些方法证明氯气与水的反应是可逆反应?学生通过讨论、汇报、评价,最后总结出下列方法:

方法1:实验证明氯气与水反应后,溶液中有氯气残留。氯水呈浅黄绿色,说明溶液中有Cl2。将氯水点在蓝色石蕊试纸上,试纸先变红后褪色,说明氯水中有H+和HClO。向氯水中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成,说明氯水中有Cl-。总之,氯气与水能发生反应,但氯气没有完全反应。

方法2:实验证明盐酸与次氯酸会反应生成氯气和水。

方法3:查阅常温下氯气与水反应的平衡常数。查知:Cl2(aq)+H2O===HClO+H++Cl- K=10-3.4

问题:(1)由此可知氯气与次氯酸的氧化性谁更强?

(2)1

mol

Cl2溶于水,充分反应时电子转移数目为NA,对吗?

(5)从平衡维度认识氯气与水反应的可控性:

25

℃时,氯气—氯水体系中存在哪些平衡?分别写出平衡常数表达式。

【例如】已知在25

℃、100

kPa时,在1

L水中可溶解0.09

mol氯气,实验测得溶于水的Cl2约有1/3与水反应。估算该反应的平衡常数。

(6)从应用维度认识化学对生活的指导性:氯水在生活和生产中应用广泛,但学生的关注度并不高。复习时可通过创置下列问题情境,引导学生应用所学知识处理与氯水相关的生活问题。

知识是学出来的,能力是练出来的,成绩是考出来的,选准角度,有效训练,才会提升能力。

总之,高考是在有限时间内解答一定量试题的高强度的心智活动,要求考生必须做到审题准、做得对、答得好,这是一个知识积累到一定程度的能力体现,这种能力的形成需要在刻苦学习的基础上,善于总结,学会类比、迁移,建构自己的知识体系并能加以灵活应用,二轮复习是达到这个境界、形成能力的重要一环。

第1点 归纳常考,构建网络,形成体系

一轮复习侧重章节顺序,一点一过,主要目的是巩固基础、夯实双基,知识大多是孤立的、相互不联系的,导致考生掌握的知识零散,难以形成知识体系。二轮复习则需要站在更高的角度学习,纵览高考范围的全部知识,全面构建知识网络,由点连线、由线结网,形成一个完整的知识纵向、横向体系,构建立体的知识大厦。

1.归纳重点知识,构建知识网络

化学知识看似零散、纷杂,但实际上各知识之间是相互紧密联系的。深入研究各知识点的特点,根据一定的结构原则、方法、思想,将其组织成具有一定规律的知识结构。

(1)重要知识点网格化

对重要的、必考的重要知识点进行网格化构建,用简练的关键词将知识加以整合、归纳,逻辑关系更清晰、重难点更加突出,具有极强的概括性和总结性,容量更大。如对弱电解质的电离整合为

再如,氯水的性质是一个重要考点,可以整合为

通过整合,用较少的文字涵盖较多的内容,用较短的时间完成复习,可以多次阅读强化记忆,并且可以借助某些关键词展开联想,可以有效地理清思路,正确分析应用关键信息。

(2)主干知识重整网络化

比如对元素化合物的复习,可以尝试取消族的体系,以矿物、大气污染、海水为核心,把元素化合物重新划分专题,从生产和应用出发,把各部分知识按其内在的联系进行归纳整理,将散乱的点串成线、结成网,从而形成一个系统完整的知识体系而解决问题。如以“元素→单质→氧化物(氢化物)→酸(或碱)→盐→存在”为线索;复习具体的单质或化合物时既可以“结构→性质→用途→制法”为思路又可从该单质到各类化合物之间的横向联系进行归纳,同时结合元素周期律,将元素化合物知识形成一个完整体系。如金属及其化合物的相互转化可以整合为

2.跨模块构建知识,实现专题知识系统化

有些化学知识零散分散到不同的模块,二轮复习要“跨越模块”对其进行整合,例如通过构建与铜及其化学物关联知识板块之间的网络,用多层面和多角度的问题引线,将分散知识通过“模块跨越”整合知识体系,从而实现元素化合物知识复习的系统化、网络化。

不同模块中“铜”的知识。

再如有关铜的知识也可以归纳总结出如下知识网络:

第2点 查漏补缺,构建模板,完善自我

1.查漏补缺

无论经过几轮复习,考生记忆及知识理解上仍然会有遗漏点。查漏补缺是贯穿整个复习过程中一项重要的复习策略,也是对易混、易错、易漏知识点的再反思与再提升,是二轮复习中一个重要的环节。

次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强还原性,回答下列问题:

(1)H3PO2是一元中强酸,写出其电离方程式:

______________________________________________________________

______________________________________________________________。

(2)可利用H3PO2将溶液中的Ag+还原为银的反应进行化学镀银。已知该反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4∶1,则氧化产物为________(填化学式),反应的离子方程式为_____________________________________________。

(3)H3PO2也可用电渗析法制备。“四室电渗析法”工作原理如图所示(阳膜和阴膜分别只允许阳离子、阴离子通过):

已知阳极的电极反应式为4OH--4e-===O2↑+2H2O,阴极的电极反应式为4H++4e-===2H2↑。分析产品室可得到H3PO2的原因_______________

____________________________________________________________。

[解析] (1)一元中强酸电离时只电离出一个氢离子。(2)该反应中Ag+是氧化剂、H3PO2是还原剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4∶1时,1

mol氧化剂得到4

mol电子,1

mol

还原剂失去4

mol电子,则P的化合价从+1上升到+5,氧化产物是H3PO4;根据电子守恒可以得到:H3PO2+4Ag++2H2O===H3PO4+4Ag+4H+。

(3)电解时阳极消耗水电离产生的OH-,OH-失电子生成氧气,使c(H+)增大;阳极室的H+通过阳膜到达产品室,原料室中的H2PO通过阴膜进入产品室,二者生成产品。

[答案] (1)H3PO2??H++H2PO

(2)H3PO4

H3PO2+4Ag++2H2O===H3PO4+4Ag+4H+

(3)阳极室的H+穿过阳膜扩散至产品室,原料室的H2PO穿过阴膜扩散至产品室,二者反应生成H3PO2

此题中的H3PO2以及H3PO4相对于考生来说,就是一个相对生疏的知识背景,通过典型例题的练习分析既可以完善考生的知识体系,也可以训练考生分析问题解决问题的能力。

查漏补缺的过程就是反思提升的过程,除了解决不会的问题,更重要的是能举一反三,及时归纳总结。对一道试题从不同的角度分析,尝试用不同的方法解决,才能提高复习效率,真正做到以不变应万变。

2.立足考题,落实考点,构建模板

高考试题思想内涵主要体现“三个关注”:关注知识点的应用、关注知识模块间的内在关联和学科思想方法的渗透、关注试题的内在价值。二轮复习就是一个深度学习、深度思考和深度引领的认知过程,突破思维定势,培养考生的信息素养和自学能力。

针对高考命题特点,二轮复习应以高考真题为导向,研究真题,明确“考什么”和“怎么考”,总结出高考考点、热点、难点,然后对此类考点的具体解法进行归纳总结——构建解题模板,以达到抓住考点、强化热点、突破难点的功效,进而对高考的内容进行网络构建,系统复习。

针对不同的复习板块,基本的复习思路可以设定为:“高考真题→学生答题反馈→新问题复习→知识拓展→解题模板建构”。如氧化还原反应中电子守恒计算,在几个典型题目应用后,可以归纳为:

(1)电子守恒计算思维模型

再如,信息型氧化还原方程式的书写是高考的必考试题,若按以下思路解决则会事半功倍:

(2)信息型氧化还原反应方程式书写配平四步骤

注:补缺项原则为

条件

补缺项原则

酸性条件下

缺H(氢)或多O(氧)补H+,少O(氧)补H2O(水)

碱性条件下

缺H(氢)或多O(氧)补H2O(水),少O(氧)补OH-

又如,许多重要的实验问题都可以用模板的形式进行规范:

滴定终点判断【答题模板】

滴溶液(当滴入最后一滴×××标准溶液)→观色变(溶液由×××色变成×××色或溶液×××色褪去)→半分钟(且半分钟内不褪色)。

装置气密性检查【答题模板】

微热法检查气密性:

封闭(关闭活塞,导管末端插入盛水的烧杯中等)→微热(双手焐热或用酒精灯微热)→气泡(导管口有气泡冒出)→水柱(移开双手或停止加热冷却后,导管中水上升形成一段稳定的水柱)→结论(装置气密性良好)。

液差法检查气密性:

封闭(关闭活塞或用止水夹夹住橡皮管等)→液差(向×××容器中加水,使×××和×××形成液面差,停止加水,放置一段时间,液面差保持不变)→结论(装置气密性良好)。

第3点 适应创新,理解信息,尝试迁移

高考试题有很高的陌生度,原因为:高考试题注重创新,注重知识的实际应用,试题中往往将新科技成果、生产、生活中的热点融合进来,这种题考查考生的能力,而学习能力、接受整合利用新信息的能力是重要体现。如何适应新情境,理解新信息并能学以致用,二轮复习应强化这些能力的训练。做到“宽基础、厚实践、深度思考提能力。”

二轮复习时的考生,虽然经过了一轮的复习,但对相关知识的认识仍停留在表面,换一个视角提问或进一步提出衍生性问题,还是无从下手,缺乏思路和方法,不能实现正迁移。要避免这种尴尬现象,二轮复习要做到“宽基础、厚实践、重能力”。对于一些重要的知识点,要关注与其他知识间的联系性,从多个维度提出新问题,多向思维,拓展思维宽度,把握问题实质,形成辐射状的知识结构,发展知识整合能力。

氯水是一个重要的知识点,是高考试卷中的常客,如果从多个思考维度复习,则能很好地训练考生接受新信息并形成正迁移的能力。

(1)从微观维度认识氯水成分的多样性:如果有一瓶失去标签的氯水,如何用实验鉴定?

(2)从时间维度认识次氯酸的不稳定性:氯水为什么要用棕色瓶装?为什么要现制现用?图1和图2所示的氯水中pH变化和氧气浓度的变化说明了什么?

图1 反应过程中pH变化示意图

图2 反应过程中氧气浓度变化示意图

(3)从性质维度认识氯水性质的多重性:

①在海带灰浸出液中滴加淀粉和氯水,溶液变蓝,但氯水过量时,蓝色会消失。

②在氯水中加入镁条,会出现什么现象?

③用自来水配制硝酸银溶液常会出现白色沉淀。

④在某NaOH溶液里加入几滴酚酞试液呈红色,逐滴滴加氯水,红色褪去的原因。

通过对上述问题的分析,可以让考生在推理分析中巩固氯水性质的多重性。同时强调运用氯水解决实际问题时要具体问题具体分析,当作氧化剂时,如果氯气能反应则主要是氯气反应,如果氯气不反应则认为是次氯酸参与反应。

(4)从限度维度认识氯气与水反应的可逆性:你可用哪些方法证明氯气与水的反应是可逆反应?学生通过讨论、汇报、评价,最后总结出下列方法:

方法1:实验证明氯气与水反应后,溶液中有氯气残留。氯水呈浅黄绿色,说明溶液中有Cl2。将氯水点在蓝色石蕊试纸上,试纸先变红后褪色,说明氯水中有H+和HClO。向氯水中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成,说明氯水中有Cl-。总之,氯气与水能发生反应,但氯气没有完全反应。

方法2:实验证明盐酸与次氯酸会反应生成氯气和水。

方法3:查阅常温下氯气与水反应的平衡常数。查知:Cl2(aq)+H2O===HClO+H++Cl- K=10-3.4

问题:(1)由此可知氯气与次氯酸的氧化性谁更强?

(2)1

mol

Cl2溶于水,充分反应时电子转移数目为NA,对吗?

(5)从平衡维度认识氯气与水反应的可控性:

25

℃时,氯气—氯水体系中存在哪些平衡?分别写出平衡常数表达式。

【例如】已知在25

℃、100

kPa时,在1

L水中可溶解0.09

mol氯气,实验测得溶于水的Cl2约有1/3与水反应。估算该反应的平衡常数。

(6)从应用维度认识化学对生活的指导性:氯水在生活和生产中应用广泛,但学生的关注度并不高。复习时可通过创置下列问题情境,引导学生应用所学知识处理与氯水相关的生活问题。

知识是学出来的,能力是练出来的,成绩是考出来的,选准角度,有效训练,才会提升能力。

总之,高考是在有限时间内解答一定量试题的高强度的心智活动,要求考生必须做到审题准、做得对、答得好,这是一个知识积累到一定程度的能力体现,这种能力的形成需要在刻苦学习的基础上,善于总结,学会类比、迁移,建构自己的知识体系并能加以灵活应用,二轮复习是达到这个境界、形成能力的重要一环。

同课章节目录