2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:2论“雅而不高”(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:2论“雅而不高”(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 328.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-14 20:22:19 | ||

图片预览

文档简介

2 论“雅而不高”

本课话题 ——文明

朗读——课文中的名段

见面“哈罗”,分手“拜拜”,然言谈中无端加入“他妈你妈”,洋话与国骂各尽其用。餐馆里,刚刚以餐纸遮口剔牙,雅得够味,接着打火点烟,将浊雾喷到众位脸上。餐饮与娱乐一体,算是雅的风尚,放下筷子,高歌一曲,也堪称雅兴。不料某日见一雅士,随卡拉OK音乐唱到歌曲终了,“低俗”败露。那乐曲末句不断反复,唱者只得跟随,他以为唱完了,谁知尾句又起,不耐烦了,终于对着视屏口无遮拦:“×你妈,有完没完!……”

点评:说洋话,看似文明人,一句国骂,便原形毕露;进餐馆者,看似文明人,一支烟彰显劣习;高歌一曲,看似文明人,一句脏话,斯文扫地。文明就在我们的言行中,能看出你我的修养。

积累——生活中的素材

2016年9月,G20峰会在杭州举行。如何在全世界面前展示浙江形象?“迎接G20人人讲文明——做文明有礼浙江人”活动正式启动,发出了做文明有礼浙江人的倡议。通过集中报道礼让斑马线、文明过马路、排队守秩序、礼仪待宾客等文明行为,曝光不文明行为,着力培养讲文明、重礼仪的良好社会风尚。

首先,关注的是礼让斑马线行为。在公路上一处没有红绿灯的斑马线前,记者看到,有两位市民看见来来往往的车辆,只好停了下来。有些车辆虽然减慢了速度,但都没有停下来,让行人先行。这两位市民等了大概半分钟左右,直到过往车辆全部通过后,才顺利穿过马路。相比这里的斑马线,靠近红绿灯的斑马线上,情况就好了许多,大多数车辆都减速避让,甚至停下来让行人先走。

在采访中,许多驾驶员都表示,在斑马线上,到底怎么礼让,还不是十分清楚。应该说,礼让斑马线,虽然用的是“礼让”这个词语,但其实,交通法规有明确规定,必须遵守。

背诵——相关名言警句

不学礼,无以立。 ——孔子

凡人之所以贵于禽兽者,以有礼也。 ——《晏子春秋》

在宴席上最让人开胃的就是主人的礼节。 ——莎士比亚

无礼是无知的私生子。 ——巴特勒

人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德。 ——但丁

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。 ——刘备

[知识·梳理]

第1步读字音——千言万语总关音

一、单音字

时髦(máo) 档次(dànɡ) 扭捏(niǔ)

底蕴(yùn) 妄论(wànɡ) 恺撒(kǎi)

二、多音字

1.组词辨析法

(1)露 (2)屏

(3)曲 (4)稽

2.语境辨析法

(1)他就像傻了似(shì)的,两个题目那么相似(sì),老师都当例题讲了,他竟然未做对。

(2)王海倒(dào)退了三步,墙就倒(dǎo)了,真是万幸。

第2步写字形——奥妙无穷方块字

(1) (2)

(3) (4)

第3步用词语——送你一双慧眼

1.品位·品味

“品位”名词,泛指人或事物品质、水平。

“品味”既可为名词,又可为动词。做名词时,指(物品)品质和风味或格调和趣味;做动词时,指品尝欣赏。

请将使用正确的词语填在横线上。

(1)看目下时髦男女常将“档次”、“品位”(品位/品味)挂在嘴头,实则“上档次”之类总有点扭捏作态。

(2)仔细阅读下面一篇文章,品味(品位/品味)加点词语的含义。

2.风尚·风气

两者都是名词,指行为或生活的社会性的习惯。

“风尚”着重指在一定时期内社会上流行的风气和习惯(有时包括思想、精神、道德品质在内),多用作褒义词。

“风气”着重指社会上或某个集体中流行的爱好或习惯。

请将使用正确的词语填在横线上。

(1)餐饮与娱乐一体,算是雅的风尚(风尚/风气)。

(2)不良社会风气(风尚/风气)是催生贪腐不轨最温暖舒适的环境。

第4步辨熟语——于细微处细斟酌

请判断下列加点的成语使用是否正确。

1.教育行政部门要调整政策,强调发展职业教育要放在教育统筹协调发展的大盘子里整体考虑,遵从教育规律因地制宜,对捉襟见肘,甚至拆东墙补西墙的做法不予肯定。(×)

理由:“捉襟见肘”形容衣服破烂。比喻情况困难,穷于应付。这里强调不遵从教育规律,头绪太多,没有整体考虑,不合语境。

2.如果是说文章的修辞应当先求准确,应当恰如其分,不要矫揉造作,以辞害意,这当然是对的。(√)

理由:“矫揉造作”比喻故意做作,不自然。这里指“文章修辞”不能不准确,应该自然,不能为了修辞而不管文意,适合语境。

[常识·速览]

知名记者李景阳

李景阳,《人民日报》记者。主要作品有《勿为贪官摆好》、《对经典还是多些敬畏之心好》、《隆美尔“辉煌”在哪里》等。

当今社会,经济飞速发展,物质文明得到极大的提高,但人们的精神文明并不是随着物质文明的提高就自然而然地得到提高的,在我们的现实生活中,就有不少因精神文明的发展跟不上物质文明的发展而存在的不和谐、令人感到不舒服的现象。面对这种现象,作者有感而发,写下了《论“雅而不高”》一文。

[整体·感知]

本文对“高雅而低俗”的社会现象进行了批评,并提出了解决这一问题的办法,表现了作者关注社会、倡导精神文明建设的精神和高度的社会责任感。

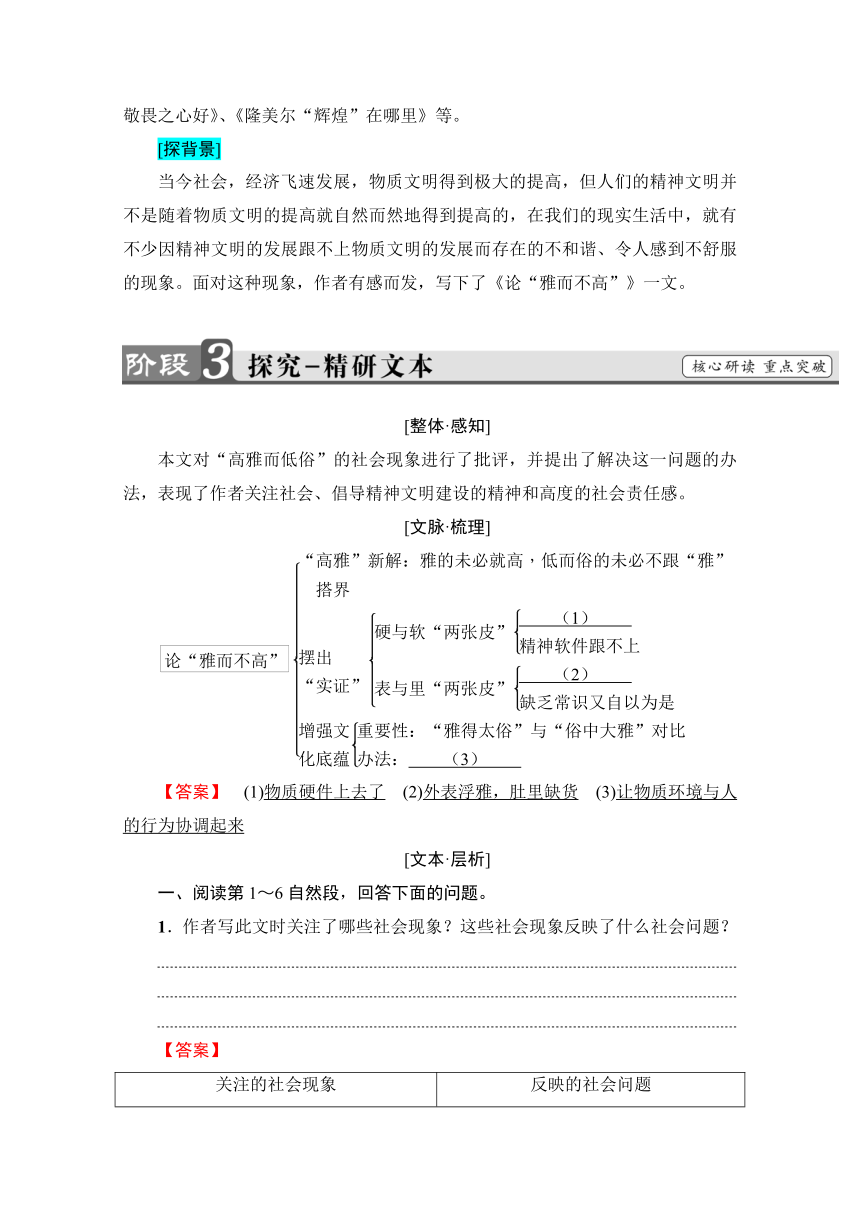

[文脉·梳理]

【答案】 (1)物质硬件上去了 (2)外表浮雅,肚里缺货 (3)让物质环境与人的行为协调起来

[文本·层析]

一、阅读第1~6自然段,回答下面的问题。

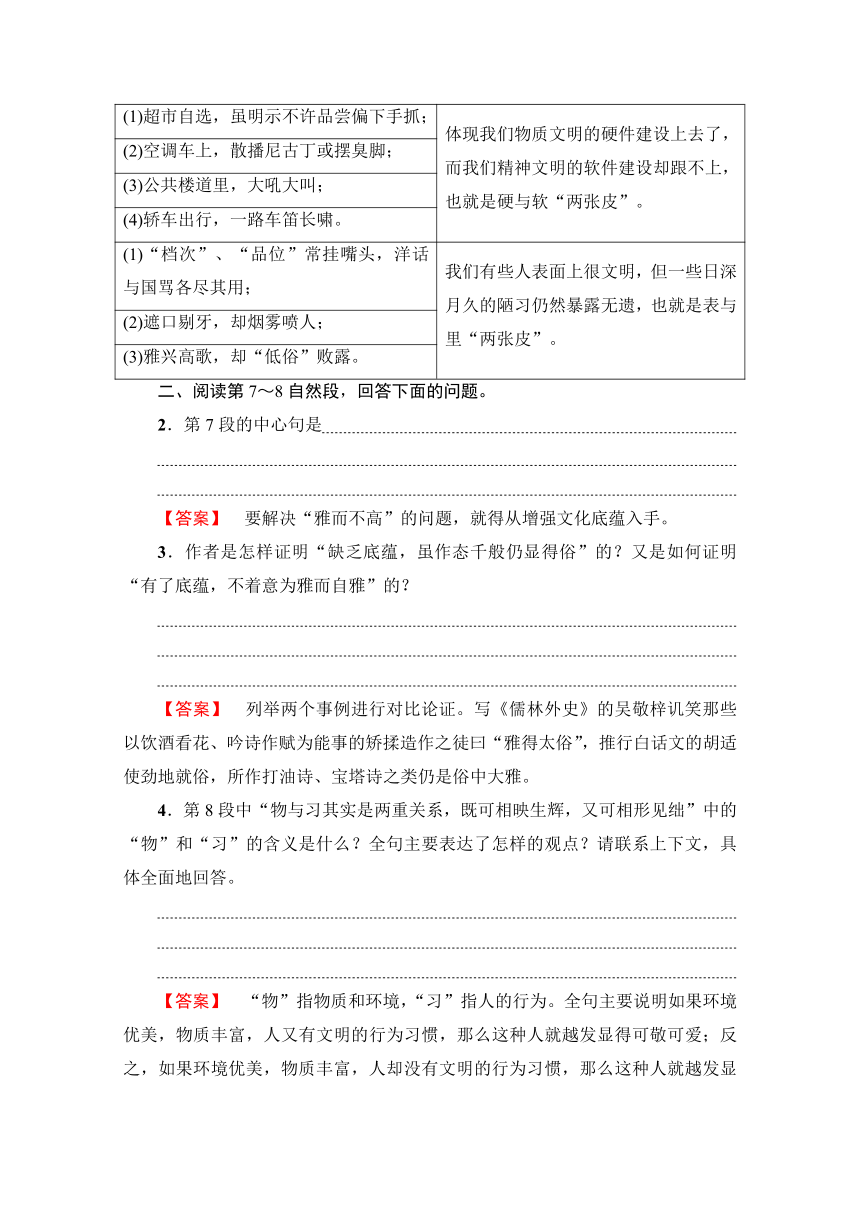

1.作者写此文时关注了哪些社会现象?这些社会现象反映了什么社会问题?

【答案】

关注的社会现象

反映的社会问题

(1)超市自选,虽明示不许品尝偏下手抓;

体现我们物质文明的硬件建设上去了,而我们精神文明的软件建设却跟不上,也就是硬与软“两张皮”。

(2)空调车上,散播尼古丁或摆臭脚;

(3)公共楼道里,大吼大叫;

(4)轿车出行,一路车笛长啸。

(1)“档次”、“品位”常挂嘴头,洋话与国骂各尽其用;

我们有些人表面上很文明,但一些日深月久的陋习仍然暴露无遗,也就是表与里“两张皮”。

(2)遮口剔牙,却烟雾喷人;

(3)雅兴高歌,却“低俗”败露。

二、阅读第7~8自然段,回答下面的问题。

2.第7段的中心句是

【答案】 要解决“雅而不高”的问题,就得从增强文化底蕴入手。

3.作者是怎样证明“缺乏底蕴,虽作态千般仍显得俗”的?又是如何证明“有了底蕴,不着意为雅而自雅”的?

【答案】 列举两个事例进行对比论证。写《儒林外史》的吴敬梓讥笑那些以饮酒看花、吟诗作赋为能事的矫揉造作之徒曰“雅得太俗”,推行白话文的胡适使劲地就俗,所作打油诗、宝塔诗之类仍是俗中大雅。

4.第8段中“物与习其实是两重关系,既可相映生辉,又可相形见绌”中的“物”和“习”的含义是什么?全句主要表达了怎样的观点?请联系上下文,具体全面地回答。

【答案】 “物”指物质和环境,“习”指人的行为。全句主要说明如果环境优美,物质丰富,人又有文明的行为习惯,那么这种人就越发显得可敬可爱;反之,如果环境优美,物质丰富,人却没有文明的行为习惯,那么这种人就越发显得可憎可鄙。

5.下面的句子有什么特点?起到了什么样的表达作用?

我们整天地“大干快上”,什么外装修内装修都搞得比发达国家还发达,反过来,“豪门”化、“帝王”化、“恺撒”式、“维多利亚”式的物质设施倒成了一面哈哈镜,随处映照出我们这些物主的百般丑陋与滑稽,这就不应该了!

【答案】 作者用浅显的语言、生活中的细节来向人们展示了怎么才能使得表里相统一;假如不能做到的话,会使得较好的物质条件变成了对自己的极大嘲笑。这是议论文中的正反对比论证,作者用这种议论方式收尾,增强了文章的说服力。

[话题·互动]

话题:在现实生活中,有不少因精神文明发展跟不上物质文明发展而存在的不和谐的、不健康的、不文明的甚至是道德滑坡乃至堕落的现象,你认为该如何制止这些现象?

学生甲:重视宣传教育,形成文明高雅的社会大环境,让这些现象无处藏身。可以在公共场所张贴宣传图画,印发宣传材料,举办“文明高雅行为”志愿者服务等多种方式,形成一个良好的社会环境,处处讲文明,时时讲高雅。

学生乙:严格要求自己,从自身做起,时时处处做文明高雅之人,用自己的言行去感染那些言行不文明、不高雅的人,让自己的行为产生好的连锁作用,从而形成人人参与,人人自觉的习惯。

我的观点:

[写法·借鉴]

1.写作特色

对比论证

本文主要运用对比论证的方法对“雅而不高”的社会现象进行了批评,并提出了解决这一问题的办法,表现了作者关注社会、倡导精神文明建设的精神和高度的社会责任感。

2.写法指导

对比论证指把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法,也称比较法。

对比论证的作用是能把好同坏、善同恶、美同丑这样的对立揭示出来,从而使论证更有力,观点更鲜明,给人们以深刻的印象和启示。

运用对比论证时要注意:

(1)要有明确的目的,要根据文章中心的需要确定是否运用对比论证;

(2)寻求适当的对比材料,用作对比的事物必须有明确、统一的对比点;

(3)要有相同的对比量;

(4)对比之后要进行适当的分析议论,把蕴含其中的事理简明扼要地揭示出来。

3.迁移应用

请运用对比论证的方法,以“善待生命”为话题,写一段不少于150字的小短文(或片段)。

【参考示例】 “对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多……”曹丞相横槊赋诗,慨叹人生苦短;列御寇御风而行,超然洒脱;庄周不为世俗所累,曳尾于泥泞;林和靖淡泊名利,留下千古佳话。而反观周兴、来俊臣之辈贪图钱财,使自己一生不得安宁;卫青曾与霍去病抵抗匈奴立下大功,却为了功名害死李广,自己也忧郁而终。生命应得到善待,但凡追名逐利而不择手段者,其生命也将黯淡无光。

实现自我价值,留名青史,这是众人所望。但有人是为了造福国家,也有人是为了地位财富。为国者的生命是精彩的,只为捞取个人钱财的生命没有价值可言。

[素材·应用]

1.课内素材

有修养才是真正的雅

写《儒林外史》的吴敬梓讥笑那些以饮酒看花、吟诗作赋为能事的矫揉造作之徒曰“雅得太俗”,推行白话文的胡适使劲地就俗,所作打油诗、宝塔诗之类仍是俗中大雅。

饮酒看花、吟诗作赋,看起来是雅事,但因其无病呻吟、矫揉造作而显出俗气;打油诗、宝塔诗之类如果有思想、有内涵仍显出雅来。可见,是俗是雅,不在于事情本身,而在所做的人是否有文化底蕴,是否有思想内涵,是否有高尚人格。俗人做雅事,只能是附庸风雅,更显其俗,甚至是丑陋。而雅人所为,即使不过是日常行为,也可能显露出他的非凡气质来。

【应用角度】 “雅与俗”、“底蕴”、“修养”等。

2.精彩应用

当今社会,经济飞速发展,物质文明得到极大的提高,但人们的精神文明并不是随着物质文明的提高就自然而然地得到提高的。在我们的现实生活中,就有不少因精神文明的发展跟不上物质文明发展而存在的不和谐的、不健康的、不文明的现象,甚至是道德滑坡乃至堕落的现象,如假冒伪劣、坑蒙拐骗、以权谋私等。如何才能做到俗而不低、雅而又高?这是值得我们中学生乃至全社会去思考的。各种扭捏做作的姿态,使雅高分离的丑陋之处不便多说,但俗而不低,普遍化,大众化,却又真挚感人的事,实在值得我们去关注,因为它们恰恰来源于我们的生活。俗话说:“世上缺少的不是美,而是一双善于发现美的眼睛。”我们要擦亮眼睛,揭示出社会中出现的形形色色的“伪雅”现象,只有这样,才能在搞好精神软件建设的同时,与物质文明同步发展。

[佳作·领悟]

俗与雅

蔡睿青

人生在这个俗世里,就注定摆脱不了俗人的称号,对于雅的追求,也不过是俗人的一种玩意罢了。——题记

春节又到了,在这个中国人最重视的节日里,其实我并不开心,甚至有些恐惧,这种感觉是从一天看过新闻后产生的……

每年春节,新闻里就总会报道春运的情况,我对这个特别关心,因为每年春节我都会回家乡,每年都要钻上那些一列列的蒸笼蒸上四五个小时,所以每年回去时,我都像去了阎王家门转悠了一圈。有时我也觉得自己真俗,但也总算挺过来了,还是鼓起勇气看看今年的情况吧。新闻一开始便有报道了:全世界的人似乎都到车站去了,看着人们大包小包地提着东西,有的甚至把彩电、冰箱都搬上了车,看到他们狼狈不堪的样子,我不屑地说了句:“他们真俗。”但仔细想想,我每年坐车时还不是和他们一样,只是带的东西没他们夸张罢了,但在人挤人的车站里,我也是同样的狼狈。起初我并不明白人们的意愿的,这么辛苦狼狈为了什么?但当我回到家乡,看到那里多年不曾改变的景色,看到外婆脸上放心的一笑时,我全明白了。车站里的人很多,但他们都有一个共同的目的地——家。在外工作或学习的人们,辛劳了一年后,满载着自己的劳动果实,回到家里,他们的狼狈,为的可能就只是父亲欣慰的笑容,也可能是母亲在向邻居炫耀自己子女在外的“丰功伟绩”时满脸的笑意,只是这么简单……

俗人总会做些俗事,但有时也会附庸风雅。

不知在什么时候起,深圳流行起一股“钢琴热”。像书、钢琴这些东西,很容易就让人联想到“雅”,这也正迎合了一些人的心思。现在,只要买上几本名著或一部琴,在街上走着,也就能昂首挺胸了。也难怪他们这样了,因为几乎每一个人都是这么想的。

常听外婆说旧社会的事,忆苦思甜,她说以前的小孩吃都吃不饱,还谈兴趣?没错,现在的确好了,兴趣可以更广泛了,可“兴趣”两字已经不是那样写了。子女的兴趣已经变成父母炫耀的工具了。人们常笑话广东人喜欢问别人吃饭没,或许哪天这句敷衍的话会变成“你小孩学过琴没,多少级……”

我也学过琴,但很庆幸的是,直到现在我还能很明确地知道,我想弹琴。我仍可以很自豪地跟别人说,我一级也没有,但我喜欢弹琴。

俗与雅,下里巴人与阳春白雪,其实世间只有一种人,也只应该有一种人,叫俗人。

1.学拟题

“俗与雅”是并列结构,说明本文阐述的是“俗”与“雅”之间的关系。

2.学题记

题记往往阐明文章的主题,放在最前面,对全文起提纲挈领的作用。

3.学开头

开头一段说,“春节又到了,在这个中国人最重视的节日里,其实我并不开心,甚至有些恐惧”,首提悬念,再言“这种感觉是从一天看过新闻后产生的”引出下文。

4.学过渡

文章第3段,“俗人总会做些俗事,但有时也会附庸风雅”,起承上启下的作用。

5.学结尾

文章最后再提“俗与雅”,呼应题目,使文章前后圆合,首尾照应。

1.改正下列加点字中错误的注音。

剔除(tī) 破绽(zhàn) 捉襟见肘(jìn)

底蕴(wēn) 匮乏(kuì) 矫枉过正(jiāo)

扭捏(ni) 讥笑(jī) 罢黜百家(zhuō)

【答案】 “襟”应读jīn;“蕴”应读yùn,“矫”应读jiǎo;“捏”应读nie,“黜”应读chù。

2.改正下列词语中的错别字。

锡牙 餐纸 喷气 优雅

吟诗 作赋 烛雾 贷款

笨绌 既然 悬疑 贯通

【答案】 锡—剔;烛—浊;绌—拙。

3.下列句子中,加点的虚词使用正确的一项是( )

A.但看生活现状,渐悟出,雅的未必就高,低而俗的肯定不跟“雅”搭界。

B.看目下时髦男女常将“档次”、“品位”挂在嘴头,实则“上档次”之类总有点扭捏作态。

C.雅行中时而露出低俗破绽,都是因缺少文化底蕴的支持。

D.缺乏底蕴,即使作态千般仍显得俗。

【解析】 A、C两项中的“肯定”“都是”过于绝对,不合适;D项中的“即使”表假设关系,应该用表转折关系的连词“虽”。

【答案】 B

4.下列语句顺序排列正确的一项是( )

①但看生活现状,渐悟出

②高雅,高雅,自古以来,两个字好像扯也扯不开

③雅的未必就高,低而俗的未必不跟“雅”搭界

④低与俗,似乎也有不解之缘

⑤于是有意给它们来个重新组合

A.③②①④⑤ B.③②①⑤④

C.②④⑤①③ D.②④①③⑤

【解析】 ②总领文段,应在最前,④中“不解之缘”与②中“扯不开”相关联,故④应紧承②。①承上启下,将理论联系实际,③是对①的进一步阐释,故①③紧承②④。通过排除法可以得出答案。

【答案】 D

5.下列语句中,措辞最为得体的一项是( )

A.李老师,高三一年,你与我们同甘共苦,全班同学都很赏识你的教学方法。

B.你既然身体欠佳,那就干脆在宿舍好好休息得了,我们会代你向老师请假的。

C.青年朋友们,努力学习科学知识,让我们的青春更富有价值,让我们的青春飞扬吧!

D.中国政府历来主张和平解决地区间冲突,反对两句话说不到一块就动刀动枪的行为。

【解析】 A项,“赏识”用于长辈对晚辈才能及品行的重视和赞扬,此处学生不能“赏识”老师。B项,“身体欠佳”多是敬语,晚辈对长辈,此处用于同学间,不恰当。D项,“两句话说不到一块就动刀动枪”为口语,用于此语境中不恰当。

【答案】 C

阅读文章第3~6自然段,完成6~8题。

6.阅读第4、6段,作者列举这些不良现象的目的是什么?

【答案】 揭示了“高雅”概念的真正内涵,进而提出要想做到“雅而高”,就必须具有丰富的文化底蕴。

7.阅读第3、4段,说说“硬与软‘两张皮’”的含意。

【答案】 物质文明的硬件建设上去了,而体现精神文明的软件建设还很落后。

8.阅读第5、6段,说说“表与里‘两张皮’”的含意。

【答案】 我们有些人表面上很文明,但一些日深月久的陋习仍然存在且暴露无遗,也就是表里不一。

本课话题 ——文明

朗读——课文中的名段

见面“哈罗”,分手“拜拜”,然言谈中无端加入“他妈你妈”,洋话与国骂各尽其用。餐馆里,刚刚以餐纸遮口剔牙,雅得够味,接着打火点烟,将浊雾喷到众位脸上。餐饮与娱乐一体,算是雅的风尚,放下筷子,高歌一曲,也堪称雅兴。不料某日见一雅士,随卡拉OK音乐唱到歌曲终了,“低俗”败露。那乐曲末句不断反复,唱者只得跟随,他以为唱完了,谁知尾句又起,不耐烦了,终于对着视屏口无遮拦:“×你妈,有完没完!……”

点评:说洋话,看似文明人,一句国骂,便原形毕露;进餐馆者,看似文明人,一支烟彰显劣习;高歌一曲,看似文明人,一句脏话,斯文扫地。文明就在我们的言行中,能看出你我的修养。

积累——生活中的素材

2016年9月,G20峰会在杭州举行。如何在全世界面前展示浙江形象?“迎接G20人人讲文明——做文明有礼浙江人”活动正式启动,发出了做文明有礼浙江人的倡议。通过集中报道礼让斑马线、文明过马路、排队守秩序、礼仪待宾客等文明行为,曝光不文明行为,着力培养讲文明、重礼仪的良好社会风尚。

首先,关注的是礼让斑马线行为。在公路上一处没有红绿灯的斑马线前,记者看到,有两位市民看见来来往往的车辆,只好停了下来。有些车辆虽然减慢了速度,但都没有停下来,让行人先行。这两位市民等了大概半分钟左右,直到过往车辆全部通过后,才顺利穿过马路。相比这里的斑马线,靠近红绿灯的斑马线上,情况就好了许多,大多数车辆都减速避让,甚至停下来让行人先走。

在采访中,许多驾驶员都表示,在斑马线上,到底怎么礼让,还不是十分清楚。应该说,礼让斑马线,虽然用的是“礼让”这个词语,但其实,交通法规有明确规定,必须遵守。

背诵——相关名言警句

不学礼,无以立。 ——孔子

凡人之所以贵于禽兽者,以有礼也。 ——《晏子春秋》

在宴席上最让人开胃的就是主人的礼节。 ——莎士比亚

无礼是无知的私生子。 ——巴特勒

人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德。 ——但丁

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。 ——刘备

[知识·梳理]

第1步读字音——千言万语总关音

一、单音字

时髦(máo) 档次(dànɡ) 扭捏(niǔ)

底蕴(yùn) 妄论(wànɡ) 恺撒(kǎi)

二、多音字

1.组词辨析法

(1)露 (2)屏

(3)曲 (4)稽

2.语境辨析法

(1)他就像傻了似(shì)的,两个题目那么相似(sì),老师都当例题讲了,他竟然未做对。

(2)王海倒(dào)退了三步,墙就倒(dǎo)了,真是万幸。

第2步写字形——奥妙无穷方块字

(1) (2)

(3) (4)

第3步用词语——送你一双慧眼

1.品位·品味

“品位”名词,泛指人或事物品质、水平。

“品味”既可为名词,又可为动词。做名词时,指(物品)品质和风味或格调和趣味;做动词时,指品尝欣赏。

请将使用正确的词语填在横线上。

(1)看目下时髦男女常将“档次”、“品位”(品位/品味)挂在嘴头,实则“上档次”之类总有点扭捏作态。

(2)仔细阅读下面一篇文章,品味(品位/品味)加点词语的含义。

2.风尚·风气

两者都是名词,指行为或生活的社会性的习惯。

“风尚”着重指在一定时期内社会上流行的风气和习惯(有时包括思想、精神、道德品质在内),多用作褒义词。

“风气”着重指社会上或某个集体中流行的爱好或习惯。

请将使用正确的词语填在横线上。

(1)餐饮与娱乐一体,算是雅的风尚(风尚/风气)。

(2)不良社会风气(风尚/风气)是催生贪腐不轨最温暖舒适的环境。

第4步辨熟语——于细微处细斟酌

请判断下列加点的成语使用是否正确。

1.教育行政部门要调整政策,强调发展职业教育要放在教育统筹协调发展的大盘子里整体考虑,遵从教育规律因地制宜,对捉襟见肘,甚至拆东墙补西墙的做法不予肯定。(×)

理由:“捉襟见肘”形容衣服破烂。比喻情况困难,穷于应付。这里强调不遵从教育规律,头绪太多,没有整体考虑,不合语境。

2.如果是说文章的修辞应当先求准确,应当恰如其分,不要矫揉造作,以辞害意,这当然是对的。(√)

理由:“矫揉造作”比喻故意做作,不自然。这里指“文章修辞”不能不准确,应该自然,不能为了修辞而不管文意,适合语境。

[常识·速览]

知名记者李景阳

李景阳,《人民日报》记者。主要作品有《勿为贪官摆好》、《对经典还是多些敬畏之心好》、《隆美尔“辉煌”在哪里》等。

当今社会,经济飞速发展,物质文明得到极大的提高,但人们的精神文明并不是随着物质文明的提高就自然而然地得到提高的,在我们的现实生活中,就有不少因精神文明的发展跟不上物质文明的发展而存在的不和谐、令人感到不舒服的现象。面对这种现象,作者有感而发,写下了《论“雅而不高”》一文。

[整体·感知]

本文对“高雅而低俗”的社会现象进行了批评,并提出了解决这一问题的办法,表现了作者关注社会、倡导精神文明建设的精神和高度的社会责任感。

[文脉·梳理]

【答案】 (1)物质硬件上去了 (2)外表浮雅,肚里缺货 (3)让物质环境与人的行为协调起来

[文本·层析]

一、阅读第1~6自然段,回答下面的问题。

1.作者写此文时关注了哪些社会现象?这些社会现象反映了什么社会问题?

【答案】

关注的社会现象

反映的社会问题

(1)超市自选,虽明示不许品尝偏下手抓;

体现我们物质文明的硬件建设上去了,而我们精神文明的软件建设却跟不上,也就是硬与软“两张皮”。

(2)空调车上,散播尼古丁或摆臭脚;

(3)公共楼道里,大吼大叫;

(4)轿车出行,一路车笛长啸。

(1)“档次”、“品位”常挂嘴头,洋话与国骂各尽其用;

我们有些人表面上很文明,但一些日深月久的陋习仍然暴露无遗,也就是表与里“两张皮”。

(2)遮口剔牙,却烟雾喷人;

(3)雅兴高歌,却“低俗”败露。

二、阅读第7~8自然段,回答下面的问题。

2.第7段的中心句是

【答案】 要解决“雅而不高”的问题,就得从增强文化底蕴入手。

3.作者是怎样证明“缺乏底蕴,虽作态千般仍显得俗”的?又是如何证明“有了底蕴,不着意为雅而自雅”的?

【答案】 列举两个事例进行对比论证。写《儒林外史》的吴敬梓讥笑那些以饮酒看花、吟诗作赋为能事的矫揉造作之徒曰“雅得太俗”,推行白话文的胡适使劲地就俗,所作打油诗、宝塔诗之类仍是俗中大雅。

4.第8段中“物与习其实是两重关系,既可相映生辉,又可相形见绌”中的“物”和“习”的含义是什么?全句主要表达了怎样的观点?请联系上下文,具体全面地回答。

【答案】 “物”指物质和环境,“习”指人的行为。全句主要说明如果环境优美,物质丰富,人又有文明的行为习惯,那么这种人就越发显得可敬可爱;反之,如果环境优美,物质丰富,人却没有文明的行为习惯,那么这种人就越发显得可憎可鄙。

5.下面的句子有什么特点?起到了什么样的表达作用?

我们整天地“大干快上”,什么外装修内装修都搞得比发达国家还发达,反过来,“豪门”化、“帝王”化、“恺撒”式、“维多利亚”式的物质设施倒成了一面哈哈镜,随处映照出我们这些物主的百般丑陋与滑稽,这就不应该了!

【答案】 作者用浅显的语言、生活中的细节来向人们展示了怎么才能使得表里相统一;假如不能做到的话,会使得较好的物质条件变成了对自己的极大嘲笑。这是议论文中的正反对比论证,作者用这种议论方式收尾,增强了文章的说服力。

[话题·互动]

话题:在现实生活中,有不少因精神文明发展跟不上物质文明发展而存在的不和谐的、不健康的、不文明的甚至是道德滑坡乃至堕落的现象,你认为该如何制止这些现象?

学生甲:重视宣传教育,形成文明高雅的社会大环境,让这些现象无处藏身。可以在公共场所张贴宣传图画,印发宣传材料,举办“文明高雅行为”志愿者服务等多种方式,形成一个良好的社会环境,处处讲文明,时时讲高雅。

学生乙:严格要求自己,从自身做起,时时处处做文明高雅之人,用自己的言行去感染那些言行不文明、不高雅的人,让自己的行为产生好的连锁作用,从而形成人人参与,人人自觉的习惯。

我的观点:

[写法·借鉴]

1.写作特色

对比论证

本文主要运用对比论证的方法对“雅而不高”的社会现象进行了批评,并提出了解决这一问题的办法,表现了作者关注社会、倡导精神文明建设的精神和高度的社会责任感。

2.写法指导

对比论证指把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法,也称比较法。

对比论证的作用是能把好同坏、善同恶、美同丑这样的对立揭示出来,从而使论证更有力,观点更鲜明,给人们以深刻的印象和启示。

运用对比论证时要注意:

(1)要有明确的目的,要根据文章中心的需要确定是否运用对比论证;

(2)寻求适当的对比材料,用作对比的事物必须有明确、统一的对比点;

(3)要有相同的对比量;

(4)对比之后要进行适当的分析议论,把蕴含其中的事理简明扼要地揭示出来。

3.迁移应用

请运用对比论证的方法,以“善待生命”为话题,写一段不少于150字的小短文(或片段)。

【参考示例】 “对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多……”曹丞相横槊赋诗,慨叹人生苦短;列御寇御风而行,超然洒脱;庄周不为世俗所累,曳尾于泥泞;林和靖淡泊名利,留下千古佳话。而反观周兴、来俊臣之辈贪图钱财,使自己一生不得安宁;卫青曾与霍去病抵抗匈奴立下大功,却为了功名害死李广,自己也忧郁而终。生命应得到善待,但凡追名逐利而不择手段者,其生命也将黯淡无光。

实现自我价值,留名青史,这是众人所望。但有人是为了造福国家,也有人是为了地位财富。为国者的生命是精彩的,只为捞取个人钱财的生命没有价值可言。

[素材·应用]

1.课内素材

有修养才是真正的雅

写《儒林外史》的吴敬梓讥笑那些以饮酒看花、吟诗作赋为能事的矫揉造作之徒曰“雅得太俗”,推行白话文的胡适使劲地就俗,所作打油诗、宝塔诗之类仍是俗中大雅。

饮酒看花、吟诗作赋,看起来是雅事,但因其无病呻吟、矫揉造作而显出俗气;打油诗、宝塔诗之类如果有思想、有内涵仍显出雅来。可见,是俗是雅,不在于事情本身,而在所做的人是否有文化底蕴,是否有思想内涵,是否有高尚人格。俗人做雅事,只能是附庸风雅,更显其俗,甚至是丑陋。而雅人所为,即使不过是日常行为,也可能显露出他的非凡气质来。

【应用角度】 “雅与俗”、“底蕴”、“修养”等。

2.精彩应用

当今社会,经济飞速发展,物质文明得到极大的提高,但人们的精神文明并不是随着物质文明的提高就自然而然地得到提高的。在我们的现实生活中,就有不少因精神文明的发展跟不上物质文明发展而存在的不和谐的、不健康的、不文明的现象,甚至是道德滑坡乃至堕落的现象,如假冒伪劣、坑蒙拐骗、以权谋私等。如何才能做到俗而不低、雅而又高?这是值得我们中学生乃至全社会去思考的。各种扭捏做作的姿态,使雅高分离的丑陋之处不便多说,但俗而不低,普遍化,大众化,却又真挚感人的事,实在值得我们去关注,因为它们恰恰来源于我们的生活。俗话说:“世上缺少的不是美,而是一双善于发现美的眼睛。”我们要擦亮眼睛,揭示出社会中出现的形形色色的“伪雅”现象,只有这样,才能在搞好精神软件建设的同时,与物质文明同步发展。

[佳作·领悟]

俗与雅

蔡睿青

人生在这个俗世里,就注定摆脱不了俗人的称号,对于雅的追求,也不过是俗人的一种玩意罢了。——题记

春节又到了,在这个中国人最重视的节日里,其实我并不开心,甚至有些恐惧,这种感觉是从一天看过新闻后产生的……

每年春节,新闻里就总会报道春运的情况,我对这个特别关心,因为每年春节我都会回家乡,每年都要钻上那些一列列的蒸笼蒸上四五个小时,所以每年回去时,我都像去了阎王家门转悠了一圈。有时我也觉得自己真俗,但也总算挺过来了,还是鼓起勇气看看今年的情况吧。新闻一开始便有报道了:全世界的人似乎都到车站去了,看着人们大包小包地提着东西,有的甚至把彩电、冰箱都搬上了车,看到他们狼狈不堪的样子,我不屑地说了句:“他们真俗。”但仔细想想,我每年坐车时还不是和他们一样,只是带的东西没他们夸张罢了,但在人挤人的车站里,我也是同样的狼狈。起初我并不明白人们的意愿的,这么辛苦狼狈为了什么?但当我回到家乡,看到那里多年不曾改变的景色,看到外婆脸上放心的一笑时,我全明白了。车站里的人很多,但他们都有一个共同的目的地——家。在外工作或学习的人们,辛劳了一年后,满载着自己的劳动果实,回到家里,他们的狼狈,为的可能就只是父亲欣慰的笑容,也可能是母亲在向邻居炫耀自己子女在外的“丰功伟绩”时满脸的笑意,只是这么简单……

俗人总会做些俗事,但有时也会附庸风雅。

不知在什么时候起,深圳流行起一股“钢琴热”。像书、钢琴这些东西,很容易就让人联想到“雅”,这也正迎合了一些人的心思。现在,只要买上几本名著或一部琴,在街上走着,也就能昂首挺胸了。也难怪他们这样了,因为几乎每一个人都是这么想的。

常听外婆说旧社会的事,忆苦思甜,她说以前的小孩吃都吃不饱,还谈兴趣?没错,现在的确好了,兴趣可以更广泛了,可“兴趣”两字已经不是那样写了。子女的兴趣已经变成父母炫耀的工具了。人们常笑话广东人喜欢问别人吃饭没,或许哪天这句敷衍的话会变成“你小孩学过琴没,多少级……”

我也学过琴,但很庆幸的是,直到现在我还能很明确地知道,我想弹琴。我仍可以很自豪地跟别人说,我一级也没有,但我喜欢弹琴。

俗与雅,下里巴人与阳春白雪,其实世间只有一种人,也只应该有一种人,叫俗人。

1.学拟题

“俗与雅”是并列结构,说明本文阐述的是“俗”与“雅”之间的关系。

2.学题记

题记往往阐明文章的主题,放在最前面,对全文起提纲挈领的作用。

3.学开头

开头一段说,“春节又到了,在这个中国人最重视的节日里,其实我并不开心,甚至有些恐惧”,首提悬念,再言“这种感觉是从一天看过新闻后产生的”引出下文。

4.学过渡

文章第3段,“俗人总会做些俗事,但有时也会附庸风雅”,起承上启下的作用。

5.学结尾

文章最后再提“俗与雅”,呼应题目,使文章前后圆合,首尾照应。

1.改正下列加点字中错误的注音。

剔除(tī) 破绽(zhàn) 捉襟见肘(jìn)

底蕴(wēn) 匮乏(kuì) 矫枉过正(jiāo)

扭捏(ni) 讥笑(jī) 罢黜百家(zhuō)

【答案】 “襟”应读jīn;“蕴”应读yùn,“矫”应读jiǎo;“捏”应读nie,“黜”应读chù。

2.改正下列词语中的错别字。

锡牙 餐纸 喷气 优雅

吟诗 作赋 烛雾 贷款

笨绌 既然 悬疑 贯通

【答案】 锡—剔;烛—浊;绌—拙。

3.下列句子中,加点的虚词使用正确的一项是( )

A.但看生活现状,渐悟出,雅的未必就高,低而俗的肯定不跟“雅”搭界。

B.看目下时髦男女常将“档次”、“品位”挂在嘴头,实则“上档次”之类总有点扭捏作态。

C.雅行中时而露出低俗破绽,都是因缺少文化底蕴的支持。

D.缺乏底蕴,即使作态千般仍显得俗。

【解析】 A、C两项中的“肯定”“都是”过于绝对,不合适;D项中的“即使”表假设关系,应该用表转折关系的连词“虽”。

【答案】 B

4.下列语句顺序排列正确的一项是( )

①但看生活现状,渐悟出

②高雅,高雅,自古以来,两个字好像扯也扯不开

③雅的未必就高,低而俗的未必不跟“雅”搭界

④低与俗,似乎也有不解之缘

⑤于是有意给它们来个重新组合

A.③②①④⑤ B.③②①⑤④

C.②④⑤①③ D.②④①③⑤

【解析】 ②总领文段,应在最前,④中“不解之缘”与②中“扯不开”相关联,故④应紧承②。①承上启下,将理论联系实际,③是对①的进一步阐释,故①③紧承②④。通过排除法可以得出答案。

【答案】 D

5.下列语句中,措辞最为得体的一项是( )

A.李老师,高三一年,你与我们同甘共苦,全班同学都很赏识你的教学方法。

B.你既然身体欠佳,那就干脆在宿舍好好休息得了,我们会代你向老师请假的。

C.青年朋友们,努力学习科学知识,让我们的青春更富有价值,让我们的青春飞扬吧!

D.中国政府历来主张和平解决地区间冲突,反对两句话说不到一块就动刀动枪的行为。

【解析】 A项,“赏识”用于长辈对晚辈才能及品行的重视和赞扬,此处学生不能“赏识”老师。B项,“身体欠佳”多是敬语,晚辈对长辈,此处用于同学间,不恰当。D项,“两句话说不到一块就动刀动枪”为口语,用于此语境中不恰当。

【答案】 C

阅读文章第3~6自然段,完成6~8题。

6.阅读第4、6段,作者列举这些不良现象的目的是什么?

【答案】 揭示了“高雅”概念的真正内涵,进而提出要想做到“雅而高”,就必须具有丰富的文化底蕴。

7.阅读第3、4段,说说“硬与软‘两张皮’”的含意。

【答案】 物质文明的硬件建设上去了,而体现精神文明的软件建设还很落后。

8.阅读第5、6段,说说“表与里‘两张皮’”的含意。

【答案】 我们有些人表面上很文明,但一些日深月久的陋习仍然存在且暴露无遗,也就是表里不一。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》