2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:17师 说(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:17师 说(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 503.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-14 21:16:19 | ||

图片预览

文档简介

17 师 说

本课话题 ——尊师

朗读——课文中的名段

嗟乎,师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

点评:一旦从师学习的风尚不流传,往往会造成社会效应。那就是不以学习为荣,反以学习为耻,形成新的“读书无用论”。一个社会在经济高度发达的时候,有时重利不重知,这也是造成不尊师重教的原因之一。

积累——生活中的素材

2015年8月21日,李克强总理主持题为“先进制造与3D打印”的国务院专题讲座,对这场为时不长的专题讲座,现场近百名“听众”先后报以4次热烈的掌声,主讲人卢秉恒老院士最后起身致谢时,坐在他正对面的李克强总理连连摊手示意老院士:“您请坐,您请坐!”师者,传道受业解惑也!一日为师,终生为父,中国从古至今便有尊师重教的优秀传统。李克强总理在国务院专题讲座会上的一言一行、一举一动无不向我们树立了尊师重教的学长形象。

背诵——相关名言警句

为学莫重于尊师。

——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

君子隆师而亲友。

——《荀子·修身》

尊师则不论其贵贱贫富矣。 ——《吕氏春秋·劝学》

明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。 ——晋·葛洪《勤求》

师道既尊,学风自善。 ——康有为《政论集·在浙之演说》

[知识·梳理]

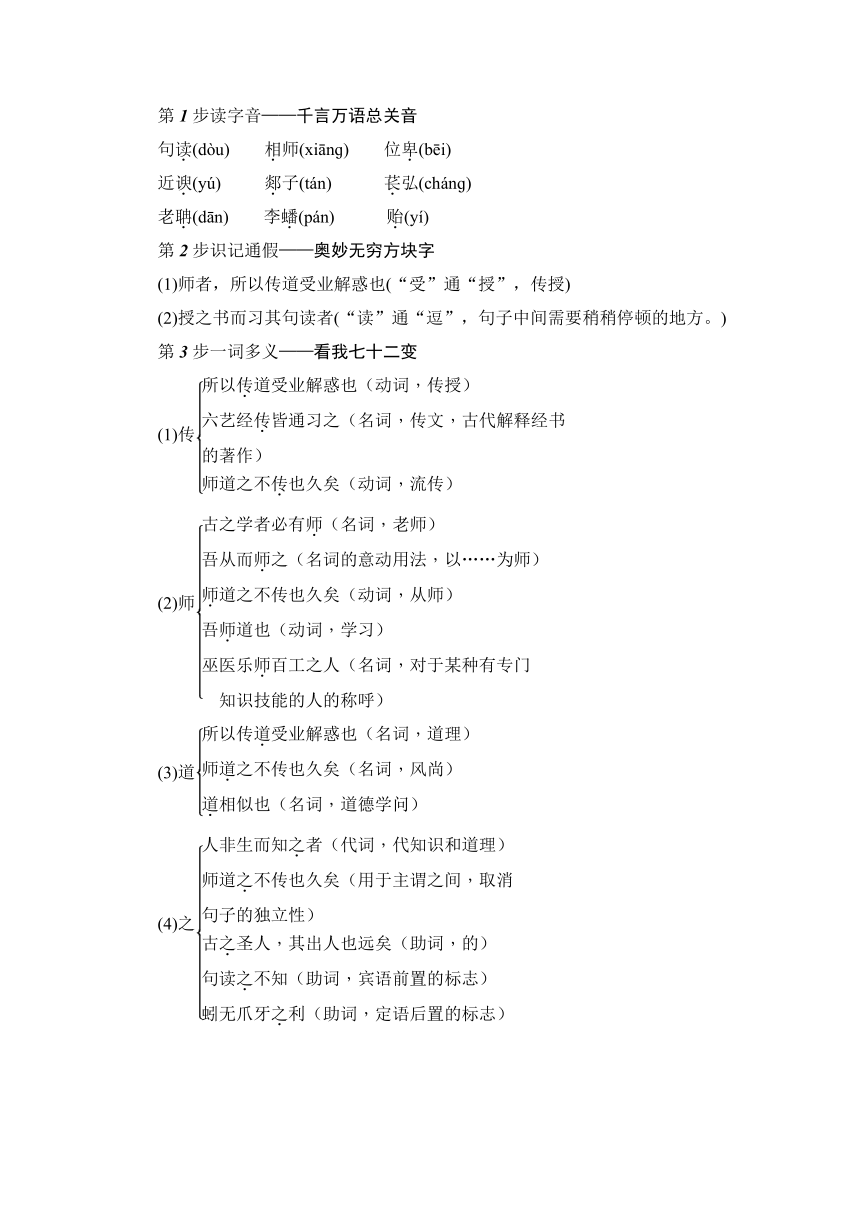

第1步读字音——千言万语总关音

句读(dòu) 相师(xiānɡ) 位卑(bēi)

近谀(yú) 郯子(tán) 苌弘(chánɡ)

老聃(dān) 李蟠(pán) 贻(yí)

第2步识记通假——奥妙无穷方块字

(1)师者,所以传道受业解惑也(“受”通“授”,传授)

(2)授之书而习其句读者(“读”通“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。)

第3步一词多义——看我七十二变

(1)传

(2)师

(3)道

(4)之

(5)其

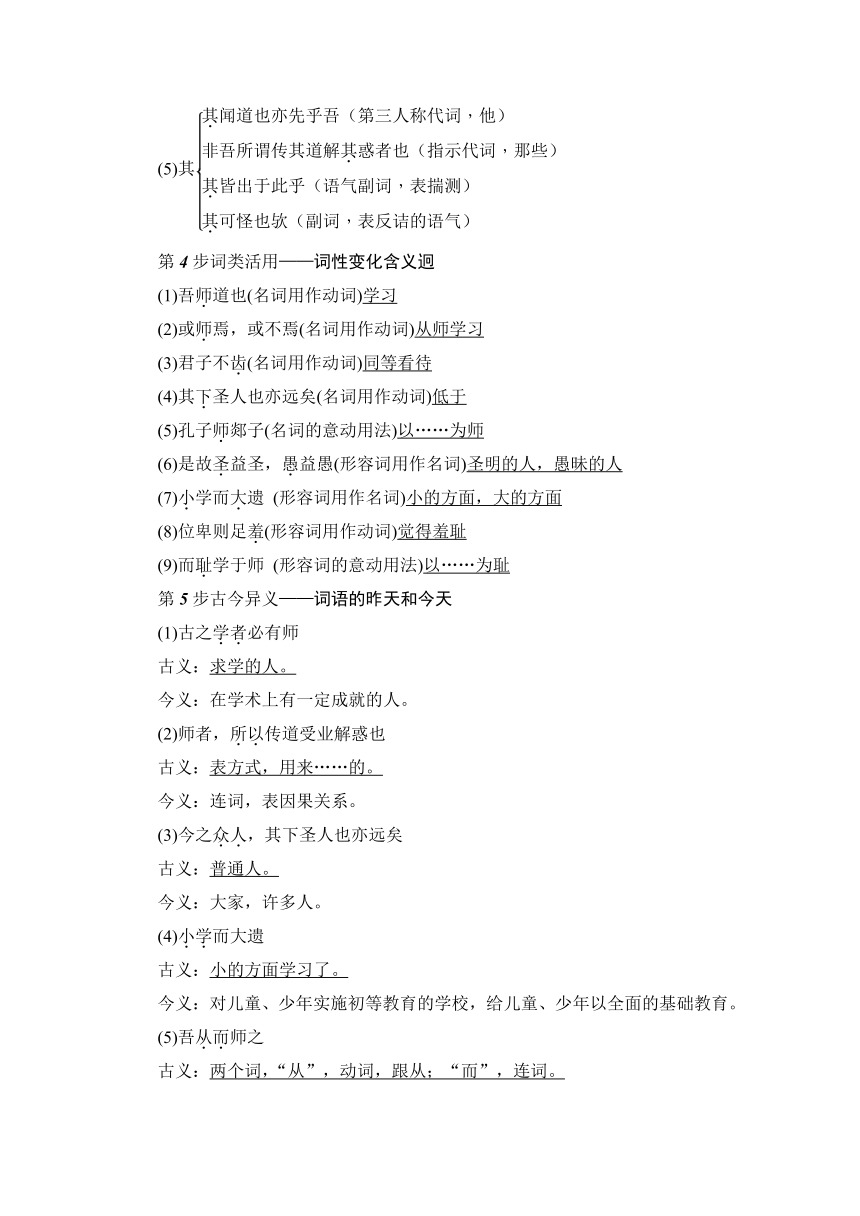

第4步词类活用——词性变化含义迥

(1)吾师道也(名词用作动词)学习

(2)或师焉,或不焉(名词用作动词)从师学习

(3)君子不齿(名词用作动词)同等看待

(4)其下圣人也亦远矣(名词用作动词)低于

(5)孔子师郯子(名词的意动用法)以……为师

(6)是故圣益圣,愚益愚(形容词用作名词)圣明的人,愚昧的人

(7)小学而大遗 (形容词用作名词)小的方面,大的方面

(8)位卑则足羞(形容词用作动词)觉得羞耻

(9)而耻学于师 (形容词的意动用法)以……为耻

第5步古今异义——词语的昨天和今天

(1)古之学者必有师

古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也

古义:表方式,用来……的。

今义:连词,表因果关系。

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:普通人。

今义:大家,许多人。

(4)小学而大遗

古义:小的方面学习了。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

(5)吾从而师之

古义:两个词,“从”,动词,跟从;“而”,连词。

今义:连词,表目的或结果等;因此就。

(6)是故弟子不必不如师

古义:不一定。

今义:副词,表示事理上或情理上不需要。

第6步文言句式——特殊句式多留意

(1)师者,所以传道受业解惑也。(判断句)

译文:老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

(2)道之所存,师之所存也。(判断句)

译文:道存在的地方就是老师存在的地方。

(3)句读之不知,惑之不解。(宾语前置句)

译文:不懂得文章断句,不能解决疑难问题。

(4)而耻学于师。(状语后置句)

译文:却以向老师学习为耻。

(5)不拘于时。(被动句)

译文:不受时俗的限制。

(6)今其智乃反不能及。(省略句)

译文:现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。

[常识·速览]

(教师用书独具)

百代文宗——韩愈

韩愈(768-824),字退之,唐代河南河阳人(今河南孟州)。著名文学家、哲学家。因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为“韩昌黎”,死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,提出了“文以载道”和“文道结合”的主张,反对六朝以来的骈偶之风。著有《韩昌黎集》四十卷、《外集》十卷、《师说》等。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。柳宗元说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

[整体·感知]

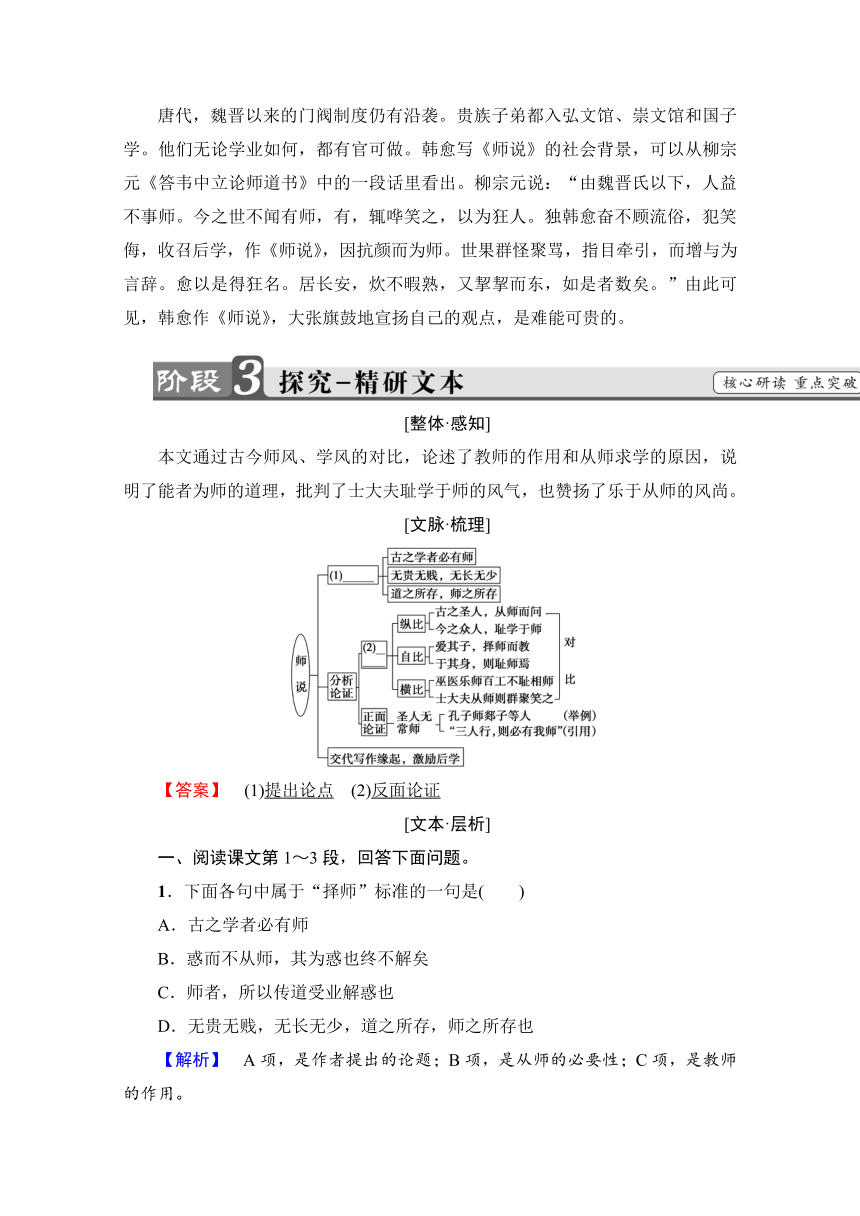

本文通过古今师风、学风的对比,论述了教师的作用和从师求学的原因,说明了能者为师的道理,批判了士大夫耻学于师的风气,也赞扬了乐于从师的风尚。

[文脉·梳理]

【答案】 (1)提出论点 (2)反面论证

[文本·层析]

一、阅读课文第1~3段,回答下面问题。

1.下面各句中属于“择师”标准的一句是( )

A.古之学者必有师

B.惑而不从师,其为惑也终不解矣

C.师者,所以传道受业解惑也

D.无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

【解析】 A项,是作者提出的论题;B项,是从师的必要性;C项,是教师的作用。

【答案】 D

2.对文章内容理解和分析不正确的一项是( )

A.“古之学者必有师”这句话开门见山,不仅起到点题的作用,而且笼罩全文,概括了要论及的内容、范围,是全文的中心论点。

B.第1段第2句阐述了教师的作用。作者用六个字概括了教师的作用:“传道”“受业”“解惑”。

C.第1段第3、4句阐述了从师的必要。作者从正面指出“惑而不从师,其为惑也终不解矣”,说明有惑必须从师。

D.第1段第5、6、7句阐述了择师的态度。正面提出择师标准,不论其地位高低和年纪大小,凡先闻道者,都可以为师,作者表达了不耻下问、能者为师的进步思想。

【解析】 C项,作者从反面指出“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”。

【答案】 C

3.对文章内容理解和分析不正确的一项是( )

A.“嗟乎,师道之不传也久矣”叹师道不传,这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

B.把“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在。

C.以为子“择师而教之”,自己却不愿甚至耻于从师作对比,则指出“今之众人”“小学而大遗”的谬误。

D.以“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”作比较,揭示了尊卑贵贱和智力高下成正比的奇怪现象,批判了当时社会上轻视师道的风气。

【解析】 D项,应为“成反比”。

【答案】 D

二、阅读第4~5自然段,完成后面的题目。

4.下列各句属于“圣人无常师”事例论据的一句是( )

A.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

B.孔子曰:“三人行,则必有我师。”

C.郯子之徒,其贤不及孔子

D.是故弟子不必不如师

【解析】 A项,孔子从师学习的事例很好地证明了“圣人无常师”的观点,是事例论据;B项,是孔子的语言,属于理论论据;C项,是对事例论据的分析;D项,是结论。

【答案】 A

5.对文章内容解说不正确的一项是( )

A.本部分用孔子的“言”和“行”两方面地证明了“圣人无常师”的观点。

B.作者从孔子的事例中推断出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的结论。

C.作者赞扬李蟠,既是对他不从俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

D.第5段点明作者作《师说》的缘由,树立“不拘于时”“能行古道”的榜样,总结全文。同时“不拘于时”照应第4段,“能行古道”照应第1段。

【解析】 D项,“不拘于时”照应第3段,“能行古道”照应第3段。

【答案】 D

[话题·互动]

(教师用书独具)

话题:“师者,所以传道受业解惑也”。韩愈第一次明确提出了老师的职责,观点鲜明、准确,向我们阐明了“能者为师,尊师重道”的观念。今天读来,《师说》仍然有很强的借鉴意义。大家如何看待这一观点?

学生甲:我觉得韩愈说的“道”,不过是维护封建统治的“儒家之道”;“业”也不过是“六艺经传”。他的理论有明显的历史局限性,实在不足取。而且,他还把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了他为封建统治阶级服务,鄙视劳动人民的本性。

学生乙:不要“一叶障目,不见泰山”。当时,能敢于提“尊师重道”的观点已经不易了。况且,韩老先生还提出:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。”你能说这样的观点落后、反动吗?“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存”的观点也是错误的吗?按照你的要求,是不是就找不到合格的老师了?

我的观点:

[文白·对译]

里指年龄。是故:因此,所以。无:无论,不分。道之所存,师之所存

书。《乐》久已失传,这是沿用古代的说法。传(zhuàn):古代

[写法·借鉴]

1.写作特色

对 偶

本文主要运用排比和对偶句式,批判了当时不重视“师道”的不良风气,表现了作者对“师道之不传”的深深慨叹,又以“圣人无常师”为范例,阐述了“师道”的核心意义:“闻道有先后,术业有专攻,如是而已”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢宏,增强了表现力。

2.写法指导

对偶是用字数相同、结构形式上相似或相同,意义上对称的一对短语或句子来表达两个相对或相近意思的修辞方式。

种类:对偶按上下句(出句、对句)在内容上的关系可分为三种:①正对(上下两句从两个角度、两个侧面,说明相同的一个事,在意思上是有相近、相似、相补、相称关系的对偶形式),②反对(上下两句从矛盾对立的两方面着眼,在意思上有相反或相对关系的对偶形式),③串对(又叫“流水对”,上下两句着眼于相关联的事物,在意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式)。

作用:①形式上,整齐匀称,节奏明快;②音调上,音韵优美,音乐感强;③表意上,凝练集中,高度概括;④抒情上,情感真挚,酣畅淋漓。

3.迁移应用

阅读下面文字,完成后面的题目。

一秀才参加科举考试,连过乡试、会试。皇帝对他的文笔十分称赏,但不知其出身及口才如何。在殿试时,皇帝问他:“爱卿,你的父母所操何业?”这一问倒让秀才为难起来:他出身于“引车卖浆者流”——母亲在家磨豆腐,父亲在外卖豆腐。如照直讲出,很可能难以位列朝班,讲假话却又难免欺君罔上之罪。秀才思忖片刻,便对皇帝说:“请陛下容臣以联句禀复圣问。”皇上点头应允,秀才徐徐道来,“臣父母的职业则是:父在外肩挑日月;________________。”

皇帝惊其才思敏捷,即御笔钦点为状元。

请结合语境,补写出下联。

下联:

【解析】 本题主要考查对偶修辞。本题难点在于用含蓄的语言对出符合人物职业特点的下联。秀才父亲的职业特点必须扣住“在外卖豆腐”(走街串巷)的特点,母亲的职业特点要扣住“在家磨豆腐”的特点。

【参考示例】 母居家手转乾坤

[素材·应用]

1.课内素材

一个人要学会从师。人肯定会有不懂的问题要问,如果不向老师学习,那岂不是始终不能解答这些问题了?老师不一定要比学生年纪大,“道之所存,师之所存也”。只要是有道理的地方,就一定有老师存在。孔夫子被称为圣人,但他还是不耻下问,他曾以郯子、苌弘等人为师,他的学问绝对不比他们差,只是想学到其他不会的知识罢了。他说:“三人行,则必有我师。”

【应用角度】 “从师”、“不耻下问”等。

2.精彩应用

最近阅读了《古文观止》这本书,尤其是韩愈的《师说》给我的印象颇为深刻。本文阐述了从师学习的重要性,文章开宗明义地指出:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也终不解矣。”点明了从师学习的重要性。现就其中一些句子谈谈我的看法。

喜欢其中一句“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。简单的说就是“每个人都可以是我们的老师,每个人身上都有值得我们学习的地方。就像一棵树,如果花不娇艳,也许叶子会绿得青翠欲滴;如果叶子和花都不漂亮,也许枝干会长得错落有致;如果花、叶子和枝干都不漂亮,也许她的地理位置很好,在蓝天的映衬下显得格外多姿”。因此,在实际生活中找准每个人身上值得学习的点是很重要的,只有不断去其糟粕取其精华,才能提升自己,充实自己并走向成功。

从师学习固然重要,在实际生活中理应认识到从师学习是我们的起点,只有不断努力去剖析创造才是我们的最终目的,不管是学习,还是工作,都应这样,才显得更有意义。

[佳作·领悟]

新师说

师者,所以传道、授业、解惑也。然传道授业,须有其道。

古之师道,先从尊师、敬师、拜师始,故学生之进学堂,先行拜夫子之礼,即便是身为皇室贵胄,亦必先行拜师之礼,今日之韩国、日本等族,逢大节,弟子仍入师门行叩拜之礼也!何则?师生关系,若无尊师、敬师、拜师之礼,则无以信师,无信师之基础,则难以读师,若不能读师,则难以得师之真传矣!故曰:学道之术者,无他,唯敬师、信师尔,敬师三分,则收获三分,信师十分,则收获十分矣!

然信师须从内心而来。叩拜之礼,乃其外形也,重在内心之礼拜。若无心中之敬仰,则虽有外形之叩拜,心中终未能宾服也。故师道之始,当从心中之于师之崇拜。而今之风尚,若有崇拜歌星超女者,无可异议,若有崇拜师长者,辄哗笑之也。

噫嘘!西风东渐,华夏之传统视为敝屣,至文化革命,革一切文化之命,作为传承文化之师长,更在革命之首端,于是,三娘教子而为子教三娘,泥腿子上讲堂,专家学者受教育,于是,斯文扫地,传统沦丧矣!每念及此,余未尝不潸然泪下矣!

故,当今之学生者,未晓尊师之道,未可深责学生,乃时代使然也!文革余绪也!

然,当今之师,师亦有责。若欲弟子尊师、信师,则为师者必当有所建树,必当有令弟子尊信之学说,方能令弟子心悦诚服,崇拜信仰矣,故柳宗元有言:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师。”造诣若退之者,尚不敢为师。而今之师,承文革之余绪,难免鱼龙混杂,不师者为师,而学生亦并无择师拜师之权利也。

弟子既不尊师、敬师,于是,师者亦不以弟子为友。古之师生关系,有似师友,观论语所载,知夫子之课堂,风乎舞雩咏而归之道途也,夫子之传道,夫子与弟子之对话也,是故,夫子曰:“不愤不启,不悱不发。”而今之课堂,师者一言,而弟子记录而已,何有双向之互动哉?师者不问愤悱,弟子亦无可解惑也!

有涓涓溪流者,昨日网页留言,说及师生关系,余向有所感而未及深思之,今晨有暇,因有此文,以就教于各位方家。

1.学开头点题

开头一段,借用韩愈《师说》中的句子,引出本文的中心论点,言简意赅。

2.学用例证法

如举日本、韩国尊师的例子,来说明必须敬师和信师。

3.学联系现实

如“今之风尚,若有崇拜歌星超女者,无可异议,若有崇拜师长者,辄哗笑之也”,指出现象,批评当前社会上不尊师的浮躁现象。

4.学辩证分析

如在上文批评不尊师的基础上,再一转“然,当今之师,师亦有责”,再从老师的角度分析观点,这样使得论证更加辩证,说服力更强。

1.下列句子中加点的实词解释有误的一项是( )

A.欲人之无惑也难矣 惑:疑难问题

B.今之众人,其下圣人也亦远矣 下:低于

C.巫医乐师百工之人,君子不齿 不齿:不值得提起

D.位卑则足羞,官盛则近谀 盛:盛大

【解析】 D项,“盛”,高,大。

【答案】 D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一项是( )

A.授之书而习其句读者

学而时习之

B.圣人之所以为圣

此先汉所以兴隆也

C.爱其子,择师而教之

今其智乃反不能及

D.今其智乃反不能及

乃不知有汉,无论魏晋

【解析】 A项,连词,表并列,而且;连词,表递进,并且。B项,都表原因,“……的原因”。C项,均为代词,他们的。D项,都是副词,竟然,却。

【答案】 A

3.下列句子中加点的词的用法不属于意动用法的一项是( )

A.孔子师郯子 B.渔人甚异之

C.耻学于师 D.君子不齿

【解析】 D项,“齿”为名词作动词,其他三项为意动用法。

【答案】 D

4.下列句式特点不同于其他三句的一项是( )

A.何陋之有?

B.句读之不知,惑之不解。

C.唯利是图

D.吾长见笑于大方之家

【解析】 D项,是被动句;其他三项为宾语前置句。

【答案】 D

5.对下列句中加点虚词的解释,错误的一项是( )

A.犹且从师而问焉

犹且:尚且,还

B.师道之不传也久矣

之:主谓之间,取消句子的独立性

C.其皆出于此乎

其:同“岂”,难道

D.师道之不传也久矣

矣:句末语气词

【解析】 C项,其:表揣测语气,可译为“大概”。

【答案】 C

(教师用书独具)

阅读课文第1~3段,完成后面的问题。

6.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.其闻道也固先乎吾 固:本来。

B.夫庸知其年之先后生于吾乎 庸:岂,哪。

C.于其身也,则耻师焉;惑矣 惑:疑惑。

D.余嘉其能行古道,作师说以贻之 贻:赠送。

【解析】 “惑”应解释为“糊涂”。

【答案】 C

7.下列各组句子中加点的词,意义和用法都相同的一组是( )

A.惑而不从师

见渔人,乃大惊,问所从来

B.其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

C.而耻学于师

不拘于时,学于余

D.于其身也,则耻师焉

此则岳阳楼之大观也

【解析】 C项两个“于”,都是介词,解释为“向”。A项前一句中的“从”,动词,跟随;后一句中的“从”,介词,自。B项前一句中的“乎”,介词,比;后一句中的“乎”,语气词,用在句末,表示反诘语气。D项前一句中的“则”,连词,却;后一句中的“则”,副词,就是。

【答案】 C

8.下列对选段内容的解说,不正确的一项是( )

A.作者认为古时候的圣人,虽然远远超出一般人,但还跟从老师请教;而现在的一般人,却以向老师学习为耻辱。

B.作者认为圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力。

C.那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中文句的,不是作者所指的传授道理、解释疑难问题的老师。

D.巫医乐师百工之人被士大夫之族轻视,但那些士大夫们的明智程度却赶不上巫医乐师百工之人,在作者看来并不奇怪。

【解析】 B项,“不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力”,理解错误,作者并没有提及“先天条件”。

【答案】 B

9.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)嗟乎,师道之不传也久矣。

译文:

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:

【答案】 (1)唉,古代从师学习的风尚不流传已经很久了。

(2)巫医、乐师和各类工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

本课话题 ——尊师

朗读——课文中的名段

嗟乎,师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

点评:一旦从师学习的风尚不流传,往往会造成社会效应。那就是不以学习为荣,反以学习为耻,形成新的“读书无用论”。一个社会在经济高度发达的时候,有时重利不重知,这也是造成不尊师重教的原因之一。

积累——生活中的素材

2015年8月21日,李克强总理主持题为“先进制造与3D打印”的国务院专题讲座,对这场为时不长的专题讲座,现场近百名“听众”先后报以4次热烈的掌声,主讲人卢秉恒老院士最后起身致谢时,坐在他正对面的李克强总理连连摊手示意老院士:“您请坐,您请坐!”师者,传道受业解惑也!一日为师,终生为父,中国从古至今便有尊师重教的优秀传统。李克强总理在国务院专题讲座会上的一言一行、一举一动无不向我们树立了尊师重教的学长形象。

背诵——相关名言警句

为学莫重于尊师。

——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

君子隆师而亲友。

——《荀子·修身》

尊师则不论其贵贱贫富矣。 ——《吕氏春秋·劝学》

明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。 ——晋·葛洪《勤求》

师道既尊,学风自善。 ——康有为《政论集·在浙之演说》

[知识·梳理]

第1步读字音——千言万语总关音

句读(dòu) 相师(xiānɡ) 位卑(bēi)

近谀(yú) 郯子(tán) 苌弘(chánɡ)

老聃(dān) 李蟠(pán) 贻(yí)

第2步识记通假——奥妙无穷方块字

(1)师者,所以传道受业解惑也(“受”通“授”,传授)

(2)授之书而习其句读者(“读”通“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。)

第3步一词多义——看我七十二变

(1)传

(2)师

(3)道

(4)之

(5)其

第4步词类活用——词性变化含义迥

(1)吾师道也(名词用作动词)学习

(2)或师焉,或不焉(名词用作动词)从师学习

(3)君子不齿(名词用作动词)同等看待

(4)其下圣人也亦远矣(名词用作动词)低于

(5)孔子师郯子(名词的意动用法)以……为师

(6)是故圣益圣,愚益愚(形容词用作名词)圣明的人,愚昧的人

(7)小学而大遗 (形容词用作名词)小的方面,大的方面

(8)位卑则足羞(形容词用作动词)觉得羞耻

(9)而耻学于师 (形容词的意动用法)以……为耻

第5步古今异义——词语的昨天和今天

(1)古之学者必有师

古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也

古义:表方式,用来……的。

今义:连词,表因果关系。

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:普通人。

今义:大家,许多人。

(4)小学而大遗

古义:小的方面学习了。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

(5)吾从而师之

古义:两个词,“从”,动词,跟从;“而”,连词。

今义:连词,表目的或结果等;因此就。

(6)是故弟子不必不如师

古义:不一定。

今义:副词,表示事理上或情理上不需要。

第6步文言句式——特殊句式多留意

(1)师者,所以传道受业解惑也。(判断句)

译文:老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

(2)道之所存,师之所存也。(判断句)

译文:道存在的地方就是老师存在的地方。

(3)句读之不知,惑之不解。(宾语前置句)

译文:不懂得文章断句,不能解决疑难问题。

(4)而耻学于师。(状语后置句)

译文:却以向老师学习为耻。

(5)不拘于时。(被动句)

译文:不受时俗的限制。

(6)今其智乃反不能及。(省略句)

译文:现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。

[常识·速览]

(教师用书独具)

百代文宗——韩愈

韩愈(768-824),字退之,唐代河南河阳人(今河南孟州)。著名文学家、哲学家。因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为“韩昌黎”,死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,提出了“文以载道”和“文道结合”的主张,反对六朝以来的骈偶之风。著有《韩昌黎集》四十卷、《外集》十卷、《师说》等。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。柳宗元说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

[整体·感知]

本文通过古今师风、学风的对比,论述了教师的作用和从师求学的原因,说明了能者为师的道理,批判了士大夫耻学于师的风气,也赞扬了乐于从师的风尚。

[文脉·梳理]

【答案】 (1)提出论点 (2)反面论证

[文本·层析]

一、阅读课文第1~3段,回答下面问题。

1.下面各句中属于“择师”标准的一句是( )

A.古之学者必有师

B.惑而不从师,其为惑也终不解矣

C.师者,所以传道受业解惑也

D.无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

【解析】 A项,是作者提出的论题;B项,是从师的必要性;C项,是教师的作用。

【答案】 D

2.对文章内容理解和分析不正确的一项是( )

A.“古之学者必有师”这句话开门见山,不仅起到点题的作用,而且笼罩全文,概括了要论及的内容、范围,是全文的中心论点。

B.第1段第2句阐述了教师的作用。作者用六个字概括了教师的作用:“传道”“受业”“解惑”。

C.第1段第3、4句阐述了从师的必要。作者从正面指出“惑而不从师,其为惑也终不解矣”,说明有惑必须从师。

D.第1段第5、6、7句阐述了择师的态度。正面提出择师标准,不论其地位高低和年纪大小,凡先闻道者,都可以为师,作者表达了不耻下问、能者为师的进步思想。

【解析】 C项,作者从反面指出“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”。

【答案】 C

3.对文章内容理解和分析不正确的一项是( )

A.“嗟乎,师道之不传也久矣”叹师道不传,这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

B.把“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在。

C.以为子“择师而教之”,自己却不愿甚至耻于从师作对比,则指出“今之众人”“小学而大遗”的谬误。

D.以“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”作比较,揭示了尊卑贵贱和智力高下成正比的奇怪现象,批判了当时社会上轻视师道的风气。

【解析】 D项,应为“成反比”。

【答案】 D

二、阅读第4~5自然段,完成后面的题目。

4.下列各句属于“圣人无常师”事例论据的一句是( )

A.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

B.孔子曰:“三人行,则必有我师。”

C.郯子之徒,其贤不及孔子

D.是故弟子不必不如师

【解析】 A项,孔子从师学习的事例很好地证明了“圣人无常师”的观点,是事例论据;B项,是孔子的语言,属于理论论据;C项,是对事例论据的分析;D项,是结论。

【答案】 A

5.对文章内容解说不正确的一项是( )

A.本部分用孔子的“言”和“行”两方面地证明了“圣人无常师”的观点。

B.作者从孔子的事例中推断出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的结论。

C.作者赞扬李蟠,既是对他不从俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

D.第5段点明作者作《师说》的缘由,树立“不拘于时”“能行古道”的榜样,总结全文。同时“不拘于时”照应第4段,“能行古道”照应第1段。

【解析】 D项,“不拘于时”照应第3段,“能行古道”照应第3段。

【答案】 D

[话题·互动]

(教师用书独具)

话题:“师者,所以传道受业解惑也”。韩愈第一次明确提出了老师的职责,观点鲜明、准确,向我们阐明了“能者为师,尊师重道”的观念。今天读来,《师说》仍然有很强的借鉴意义。大家如何看待这一观点?

学生甲:我觉得韩愈说的“道”,不过是维护封建统治的“儒家之道”;“业”也不过是“六艺经传”。他的理论有明显的历史局限性,实在不足取。而且,他还把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了他为封建统治阶级服务,鄙视劳动人民的本性。

学生乙:不要“一叶障目,不见泰山”。当时,能敢于提“尊师重道”的观点已经不易了。况且,韩老先生还提出:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。”你能说这样的观点落后、反动吗?“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存”的观点也是错误的吗?按照你的要求,是不是就找不到合格的老师了?

我的观点:

[文白·对译]

里指年龄。是故:因此,所以。无:无论,不分。道之所存,师之所存

书。《乐》久已失传,这是沿用古代的说法。传(zhuàn):古代

[写法·借鉴]

1.写作特色

对 偶

本文主要运用排比和对偶句式,批判了当时不重视“师道”的不良风气,表现了作者对“师道之不传”的深深慨叹,又以“圣人无常师”为范例,阐述了“师道”的核心意义:“闻道有先后,术业有专攻,如是而已”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢宏,增强了表现力。

2.写法指导

对偶是用字数相同、结构形式上相似或相同,意义上对称的一对短语或句子来表达两个相对或相近意思的修辞方式。

种类:对偶按上下句(出句、对句)在内容上的关系可分为三种:①正对(上下两句从两个角度、两个侧面,说明相同的一个事,在意思上是有相近、相似、相补、相称关系的对偶形式),②反对(上下两句从矛盾对立的两方面着眼,在意思上有相反或相对关系的对偶形式),③串对(又叫“流水对”,上下两句着眼于相关联的事物,在意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式)。

作用:①形式上,整齐匀称,节奏明快;②音调上,音韵优美,音乐感强;③表意上,凝练集中,高度概括;④抒情上,情感真挚,酣畅淋漓。

3.迁移应用

阅读下面文字,完成后面的题目。

一秀才参加科举考试,连过乡试、会试。皇帝对他的文笔十分称赏,但不知其出身及口才如何。在殿试时,皇帝问他:“爱卿,你的父母所操何业?”这一问倒让秀才为难起来:他出身于“引车卖浆者流”——母亲在家磨豆腐,父亲在外卖豆腐。如照直讲出,很可能难以位列朝班,讲假话却又难免欺君罔上之罪。秀才思忖片刻,便对皇帝说:“请陛下容臣以联句禀复圣问。”皇上点头应允,秀才徐徐道来,“臣父母的职业则是:父在外肩挑日月;________________。”

皇帝惊其才思敏捷,即御笔钦点为状元。

请结合语境,补写出下联。

下联:

【解析】 本题主要考查对偶修辞。本题难点在于用含蓄的语言对出符合人物职业特点的下联。秀才父亲的职业特点必须扣住“在外卖豆腐”(走街串巷)的特点,母亲的职业特点要扣住“在家磨豆腐”的特点。

【参考示例】 母居家手转乾坤

[素材·应用]

1.课内素材

一个人要学会从师。人肯定会有不懂的问题要问,如果不向老师学习,那岂不是始终不能解答这些问题了?老师不一定要比学生年纪大,“道之所存,师之所存也”。只要是有道理的地方,就一定有老师存在。孔夫子被称为圣人,但他还是不耻下问,他曾以郯子、苌弘等人为师,他的学问绝对不比他们差,只是想学到其他不会的知识罢了。他说:“三人行,则必有我师。”

【应用角度】 “从师”、“不耻下问”等。

2.精彩应用

最近阅读了《古文观止》这本书,尤其是韩愈的《师说》给我的印象颇为深刻。本文阐述了从师学习的重要性,文章开宗明义地指出:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也终不解矣。”点明了从师学习的重要性。现就其中一些句子谈谈我的看法。

喜欢其中一句“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。简单的说就是“每个人都可以是我们的老师,每个人身上都有值得我们学习的地方。就像一棵树,如果花不娇艳,也许叶子会绿得青翠欲滴;如果叶子和花都不漂亮,也许枝干会长得错落有致;如果花、叶子和枝干都不漂亮,也许她的地理位置很好,在蓝天的映衬下显得格外多姿”。因此,在实际生活中找准每个人身上值得学习的点是很重要的,只有不断去其糟粕取其精华,才能提升自己,充实自己并走向成功。

从师学习固然重要,在实际生活中理应认识到从师学习是我们的起点,只有不断努力去剖析创造才是我们的最终目的,不管是学习,还是工作,都应这样,才显得更有意义。

[佳作·领悟]

新师说

师者,所以传道、授业、解惑也。然传道授业,须有其道。

古之师道,先从尊师、敬师、拜师始,故学生之进学堂,先行拜夫子之礼,即便是身为皇室贵胄,亦必先行拜师之礼,今日之韩国、日本等族,逢大节,弟子仍入师门行叩拜之礼也!何则?师生关系,若无尊师、敬师、拜师之礼,则无以信师,无信师之基础,则难以读师,若不能读师,则难以得师之真传矣!故曰:学道之术者,无他,唯敬师、信师尔,敬师三分,则收获三分,信师十分,则收获十分矣!

然信师须从内心而来。叩拜之礼,乃其外形也,重在内心之礼拜。若无心中之敬仰,则虽有外形之叩拜,心中终未能宾服也。故师道之始,当从心中之于师之崇拜。而今之风尚,若有崇拜歌星超女者,无可异议,若有崇拜师长者,辄哗笑之也。

噫嘘!西风东渐,华夏之传统视为敝屣,至文化革命,革一切文化之命,作为传承文化之师长,更在革命之首端,于是,三娘教子而为子教三娘,泥腿子上讲堂,专家学者受教育,于是,斯文扫地,传统沦丧矣!每念及此,余未尝不潸然泪下矣!

故,当今之学生者,未晓尊师之道,未可深责学生,乃时代使然也!文革余绪也!

然,当今之师,师亦有责。若欲弟子尊师、信师,则为师者必当有所建树,必当有令弟子尊信之学说,方能令弟子心悦诚服,崇拜信仰矣,故柳宗元有言:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师。”造诣若退之者,尚不敢为师。而今之师,承文革之余绪,难免鱼龙混杂,不师者为师,而学生亦并无择师拜师之权利也。

弟子既不尊师、敬师,于是,师者亦不以弟子为友。古之师生关系,有似师友,观论语所载,知夫子之课堂,风乎舞雩咏而归之道途也,夫子之传道,夫子与弟子之对话也,是故,夫子曰:“不愤不启,不悱不发。”而今之课堂,师者一言,而弟子记录而已,何有双向之互动哉?师者不问愤悱,弟子亦无可解惑也!

有涓涓溪流者,昨日网页留言,说及师生关系,余向有所感而未及深思之,今晨有暇,因有此文,以就教于各位方家。

1.学开头点题

开头一段,借用韩愈《师说》中的句子,引出本文的中心论点,言简意赅。

2.学用例证法

如举日本、韩国尊师的例子,来说明必须敬师和信师。

3.学联系现实

如“今之风尚,若有崇拜歌星超女者,无可异议,若有崇拜师长者,辄哗笑之也”,指出现象,批评当前社会上不尊师的浮躁现象。

4.学辩证分析

如在上文批评不尊师的基础上,再一转“然,当今之师,师亦有责”,再从老师的角度分析观点,这样使得论证更加辩证,说服力更强。

1.下列句子中加点的实词解释有误的一项是( )

A.欲人之无惑也难矣 惑:疑难问题

B.今之众人,其下圣人也亦远矣 下:低于

C.巫医乐师百工之人,君子不齿 不齿:不值得提起

D.位卑则足羞,官盛则近谀 盛:盛大

【解析】 D项,“盛”,高,大。

【答案】 D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一项是( )

A.授之书而习其句读者

学而时习之

B.圣人之所以为圣

此先汉所以兴隆也

C.爱其子,择师而教之

今其智乃反不能及

D.今其智乃反不能及

乃不知有汉,无论魏晋

【解析】 A项,连词,表并列,而且;连词,表递进,并且。B项,都表原因,“……的原因”。C项,均为代词,他们的。D项,都是副词,竟然,却。

【答案】 A

3.下列句子中加点的词的用法不属于意动用法的一项是( )

A.孔子师郯子 B.渔人甚异之

C.耻学于师 D.君子不齿

【解析】 D项,“齿”为名词作动词,其他三项为意动用法。

【答案】 D

4.下列句式特点不同于其他三句的一项是( )

A.何陋之有?

B.句读之不知,惑之不解。

C.唯利是图

D.吾长见笑于大方之家

【解析】 D项,是被动句;其他三项为宾语前置句。

【答案】 D

5.对下列句中加点虚词的解释,错误的一项是( )

A.犹且从师而问焉

犹且:尚且,还

B.师道之不传也久矣

之:主谓之间,取消句子的独立性

C.其皆出于此乎

其:同“岂”,难道

D.师道之不传也久矣

矣:句末语气词

【解析】 C项,其:表揣测语气,可译为“大概”。

【答案】 C

(教师用书独具)

阅读课文第1~3段,完成后面的问题。

6.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.其闻道也固先乎吾 固:本来。

B.夫庸知其年之先后生于吾乎 庸:岂,哪。

C.于其身也,则耻师焉;惑矣 惑:疑惑。

D.余嘉其能行古道,作师说以贻之 贻:赠送。

【解析】 “惑”应解释为“糊涂”。

【答案】 C

7.下列各组句子中加点的词,意义和用法都相同的一组是( )

A.惑而不从师

见渔人,乃大惊,问所从来

B.其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

C.而耻学于师

不拘于时,学于余

D.于其身也,则耻师焉

此则岳阳楼之大观也

【解析】 C项两个“于”,都是介词,解释为“向”。A项前一句中的“从”,动词,跟随;后一句中的“从”,介词,自。B项前一句中的“乎”,介词,比;后一句中的“乎”,语气词,用在句末,表示反诘语气。D项前一句中的“则”,连词,却;后一句中的“则”,副词,就是。

【答案】 C

8.下列对选段内容的解说,不正确的一项是( )

A.作者认为古时候的圣人,虽然远远超出一般人,但还跟从老师请教;而现在的一般人,却以向老师学习为耻辱。

B.作者认为圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力。

C.那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中文句的,不是作者所指的传授道理、解释疑难问题的老师。

D.巫医乐师百工之人被士大夫之族轻视,但那些士大夫们的明智程度却赶不上巫医乐师百工之人,在作者看来并不奇怪。

【解析】 B项,“不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力”,理解错误,作者并没有提及“先天条件”。

【答案】 B

9.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)嗟乎,师道之不传也久矣。

译文:

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:

【答案】 (1)唉,古代从师学习的风尚不流传已经很久了。

(2)巫医、乐师和各类工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》