2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:19谏太宗十思疏(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一语文粤教版必修4学案:19谏太宗十思疏(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 720.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-14 21:18:02 | ||

图片预览

文档简介

19 谏太宗十思疏

本课话题 ——治标与治本

朗读——课文中的名段

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。德不厚而思国之治,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

点评:要想让树木长得高大,一定要稳固它的根基;想要河水流得长远,一定要疏通它的源头;要使国家稳定,一定要积聚它的民心。源头不深却希望河水流得长远,根不稳固却要求树木长得高大,是不可能的。——这就是我们常说的“治标要治本”。

积累——生活中的素材

近日,云南省2016年医药类高校毕业生和毕业研究生双向选择洽谈会,在昆明医科大学呈贡校区举行,儿科医生招聘难的问题再次引起注意。对此,昆明医科大学称,明年有望开办儿科本科专业。

解决儿科医生少的问题,从教育入手的确是办法之一,但教育只能起到治标的效果,如要治本,还需要改善儿科医生从业状况。数据显示,目前中国儿科医师的缺口至少有20万人。《2015年中国卫生统计年鉴》公布的数据显示,近5年来,中国儿科医生总数从10.5万下降到10万,目前平均每1 000名儿童,只配备0.43位儿科医生。

医疗资源均等化不足,儿科医生缺少等等问题,随着城市化发展而产生。表面上看,虽然都可以通过教育体系调整、政策调整,增加供给而获得改善,但要根治这些问题,还需要整体执业环境的调整与改变,也就是说,教育治标、制度治本。

背诵——相关名言警句

扬扬止沸,不如去薪。 ——《三国演义》

授人以鱼不如授人以渔。 ——老子

庸医治标,名医治本。 ——格言

欲汤之沧,一人炊之,百人扬之,无益也;不如绝薪止火而已。

——枚乘《上书谏吴王》

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

浚(jùn) 殷忧(yīn) 朽索(xiǔ)

壅蔽(yōnɡ) 黜恶(chù) 谬赏(miù)

第2步一词多义——看我七十二变

(1)诚

(2)信

(3)本

(4)安

(5)以

(6)其

第3步词类活用——词性变化含义迥

(1)则思江海而下百川(名词用作动词)居于……之下

(2)君人者,诚能见可欲(名词用作动词)统治

(3)貌恭而不心服(名词用作状语)在心里

(4)人君当神器之重(形容词作名词)重要位置

(5)居安思危(形容词作名词)安逸的环境;危难的情况

(6)则思正身以黜恶(形容词作名词)奸恶的人

(7)简能而任之,择善而从之(形容词作名词)有才能的人;好的意见

(8)源不深而岂望流之远(形容词作动词)达到远方

(9)能克终者盖寡(形容词作动词)坚持到底

(10)必固其根本(形容词的使动用法)使……牢固

(11)则思正身以黜恶(形容词的使动用法)使……端正

(12)则思知止以安人(形容词的使动用法)使……安宁

(13)乐盘游则思三驱以为度(形容词的意动用法)以……为乐

(14)忧懈怠则思慎始而敬终(形容词的意动用法)以……为忧

第4步古今异义——词语的昨天和今天

(1)臣闻求木之长者,必固其根本

古义:树木的根。

今义:事物的根源或最重要的部分。

(2)凡百元首

古义:君主、帝王。

今义:国家的最高领导人。

(3)傲物则骨肉为行路

古义:路人,比喻毫无关系的人。

今义:走路。

(4)则思三驱以为度

古义:把……当作。

今义:认为。

第5步文言句式——特殊句式多留意

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。(判断句)

译文:这也(如同)是砍断树根来求得树林茂盛,堵住源泉而想要泉水流得远啊。

(2)虽董之以严刑,振之以威怒。(状语后置句)

译文:虽然用严酷的刑罚督责(人们),用威风怒气来震慑(人们)。

(3)虑壅蔽则思虚心以纳下。(被动句)

译文:担心言路不通被蒙蔽,就要想到虚心接纳下边的意见。

[常识·速览]

(教师用书独具)

千古诤臣——魏征

魏征(580-643),字玄成。汉族,巨鹿曲阳(今河北晋县)人,唐朝政治家。曾任谏议大夫、左光禄大夫,封郑国公,以直谏敢言著称,是中国史上最负盛名的谏臣,享有崇高的声誉。著有《隋书》序论,《梁书》、《陈书》、《齐书》的总论等。其言论多见《贞观政要》。

唐朝初年,唐太宗常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲,明赏罚,广开言路,积极纳谏。到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加以对外战争连连胜利,边防巩固,国威远扬,于是在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本,开始对百姓作威作福起来。尽管“百姓颇有怨嗟之言”,可是这声音早被朝野上下歌功颂德的欢呼声淹没了。正直的魏征对此深感担忧,贞观十一年(637)从三月到七月,五个月内他一连给唐太宗上了四疏,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。

《十思疏》便是四疏中的一篇,阐明了要“居安思危,戒奢以俭”的道理。据说太宗看到奏疏后非常感动,于是写了《答魏征手诏》,称赞他“诚极忠款,言穷切至”,表示从谏改过。

[整体·感知]

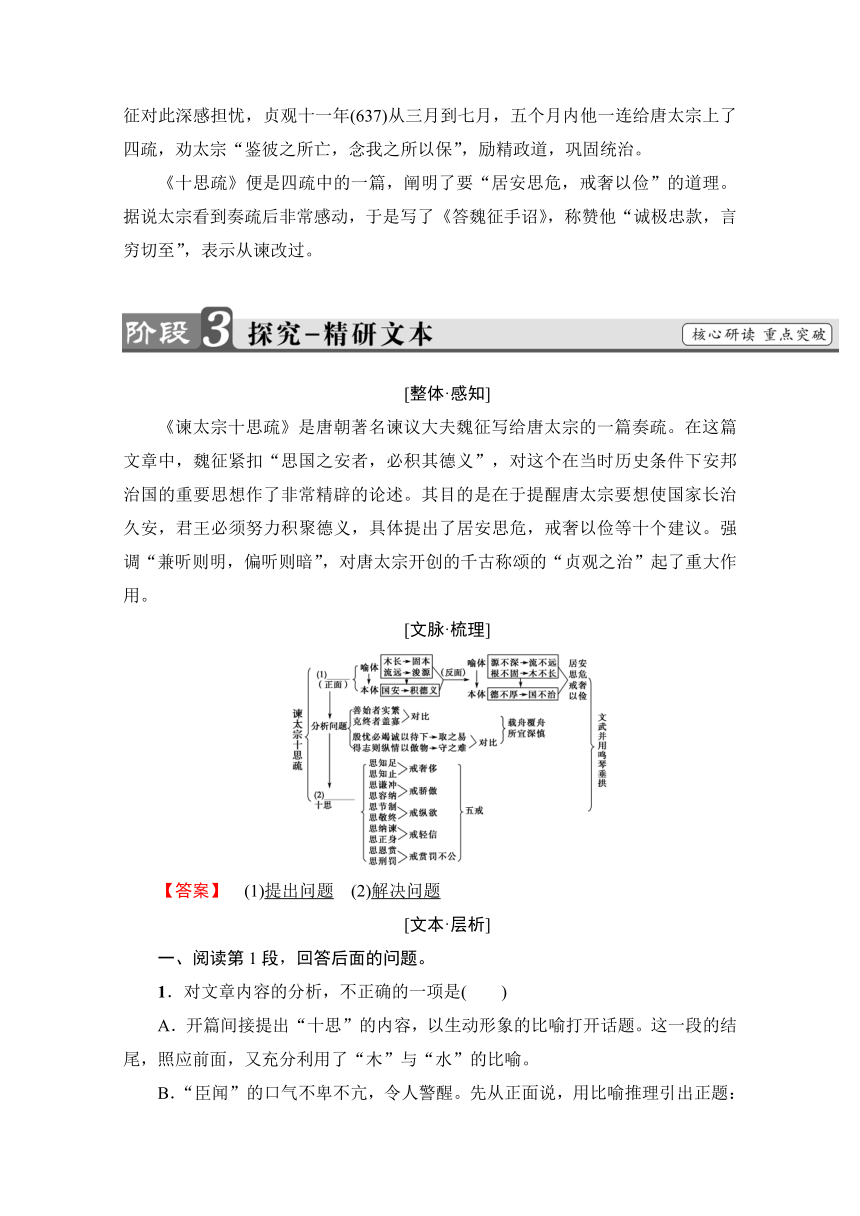

《谏太宗十思疏》是唐朝著名谏议大夫魏征写给唐太宗的一篇奏疏。在这篇文章中,魏征紧扣“思国之安者,必积其德义”,对这个在当时历史条件下安邦治国的重要思想作了非常精辟的论述。其目的是在于提醒唐太宗要想使国家长治久安,君王必须努力积聚德义,具体提出了居安思危,戒奢以俭等十个建议。强调“兼听则明,偏听则暗”,对唐太宗开创的千古称颂的“贞观之治”起了重大作用。

[文脉·梳理]

【答案】 (1)提出问题 (2)解决问题

[文本·层析]

一、阅读第1段,回答后面的问题。

1.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.开篇间接提出“十思”的内容,以生动形象的比喻打开话题。这一段的结尾,照应前面,又充分利用了“木”与“水”的比喻。

B.“臣闻”的口气不卑不亢,令人警醒。先从正面说,用比喻推理引出正题:“思国之安者,必积其德义。”三个排比句,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

C.从反面申述:“源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。……而况于明哲乎!”这样就加重了强调意味。反问的一句,差不多带有“挑衅”口吻,正是“忠言逆耳”之处。

D.进一步明确指出,“人君”地位高,责任重大,如果“不念于居安思危,戒奢以俭”,要想国家长治久安是不可能的,如同“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样荒诞。

【解析】 A项,开篇并没有间接提出“十思”的内容。

【答案】 A

2.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.第1段旗帜鲜明地提出中心论点:为人君者必须“居安思危,戒奢以俭”。

B.文章开篇连用两个比喻句,来正面论证“思国之安者,必积其德义”的道理,接着紧承上文,用一个排比句从反面申述不居安思危的危害。

C.“人君当神器之重,居域中之大”,点明为人君者地位的崇高和责任的重大。

D.“居安思危,戒奢以俭”是历代统治者取得江山的历史经验,贞观十一年正是唐太宗执政后的鼎盛时期,魏征提出这一点,是很有眼光的。

【解析】 D项,应为“创业后守成的历史经验”。

【答案】 D

二、阅读第2段,回答后面的问题。

3.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.总结历史经验,并从创业守成,人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

B.“有善始者实繁,能克终者盖寡”,揭示了历代创业的君主难于守成的普遍规律,这是因为创业之难虽平庸之辈亦知其所以然,而守成之难即使是圣明之君也往往有所忽视。

C.魏征尖锐指出“取之易而守之难乎”的问题,接着分析了创业与守成难易的道理,文章从难易这一观点上立意,诤言规谏守成之君,切莫得志纵情,傲物结怨,以失掉人心。

D.“怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎”,引经据典,苦口婆心,将君和民的关系比作水与舟的关系,切中要害,令人警觉。

【解析】 C项,应为“接着分析了创业与守成易难的道理”。

【答案】 C

4.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.开头几句,寥寥数语,就概括了历代君主能创业不能守成的普遍规律,这虽说是人之常情,但要“思国之安”,就必须以理性去克服它。

B.作者以“岂其取之易而守之难乎”设问,引出更为具体的分析论证,指出“殷忧”与“得志”的不同心态:殷忧,则竭诚待人;得志,则纵情傲物。

C.“竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路”,对人的态度不同,其结果反差强烈,这说明能否恭俭下人是事业成败的关键。如果失去了民心,就必须动用严刑加以统治。

D.水比喻人民,舟比喻君(政权),强调人民的力量的重要性,和孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想是一致的。

【解析】 C项,应为“如果失去了民心,即使动用严刑也无济于事”。

【答案】 C

三、阅读第3段,回答后面的问题。

5.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.“见可欲”、“将有作”指见到能引起自己喜爱的东西就想到用知足来警戒自己,将要大兴土木时,就想到适可而止,这是戒节约。

B.“念高危”、“惧满溢”两条指考虑到身居高位,就要时时想到谦虚谨慎的修养自己的品德,惧怕自己骄傲自满,就要想到胸襟宽广像能容纳滔滔江水的大海,这是戒骄傲。

C.“乐盘游”、“忧懈怠”指外出游猎要网开一面,适度而行,担心做事懈怠,就要时时想着善始善终,这是戒放纵。

D.“虑壅蔽”、“想谗邪”指虚心容纳下边的意见,严格要求自己而疏远斥退那些坏人,这是戒小人;“恩所加”、“罚所及”指不要因个人的情绪变化而谬加奖赏或滥施刑罚,这是戒赏罚不公。

【解析】 A项,应为“这是戒奢侈”。

【答案】 A

6.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.文章提出了“居安思危”的具体做法,即“十思”。“十思”的核心内容是正己安人,但具体又有所侧重。

B.文章最后从正面论述做到“十思”的好处,描绘出“垂拱而治”的政治理想。

C.文章提到的“简能而任之,择善而从之”,即“考试”“纳谏”策略,实际上成为初唐的治国方略,这为历史上有名的“贞观之治”打下了基础。

D.文章语言表达齐整。“十思”十句,句式大致相同,构成排比,一气呵成,气势磅礴。显然,这篇古代佳作给我们带来很多有益的写作启发。

【解析】 C项,应该是“用人”“纳谏”策略。

【答案】 C

[话题·互动]

(教师用书独具)

话题:作者魏征对“严法治国”持什么态度?我们现在强调健全法制,你认为魏征的看法可行吗?

学生甲:可行。魏征对“严法治国”既没有推崇,也没有反对,只是认为“法制”不是问题的关键,根本还在于统治者对天下黎民要竭诚相待。我们强调健全法制,实际也是为了使天下变成一个公平合理的社会,这与魏征主张“竭诚以待”是一致的,故魏征的看法是可行的。

学生乙:不可行。魏征所强调的有其特定的社会背景。在我们这个法制健全的国家,当权者应当居安思危这一点和魏征是相同的,但我们还应当依法治国,从而使社会变得更加公平合理。

我的观点:

[文白·对译]

[写法·借鉴]

1.写作特色

整散结合

本文是一篇骈体文,它充分利用骈文对偶、排比的形式来表达真情实感,使文章具有骈文的整齐华美。整篇文章整散结合造成了句式的参差错落,既有骈文的整齐华美,又有散文的自然流畅。

整散结合是写作语言整句和散句结合使用的一种写作手法。整句是指用排比、对偶等句式比较整齐的句子,散句则是句式比较自由的句子。

作用:从语言效果上看,可以起到增强气势、调节音律的作用;从表达观点的角度看,可以起到使观点更加鲜明突出、更加具有说服力的作用;而从读者的阅读心理看,可以起到增强阅读兴趣、提高阅读效率的作用。

2.写法指导

具体写作时可采用以下三种形式:

(1)先散后整:①论点(散句)+整句阐释。先点出自己的观点,然后用整句强化自己的观点。②设问(散句)+整句。先作一个设问,引起读者的兴趣,然后用整句回答问题。

(2)先整后散:①比喻(整句)+议论(散句)。先用朗朗上口的整句营造一种有气势的抒情氛围,然后借散句引出自己的观点。②比喻(整句)+观点(散句)。用整句列出多种互补性的现象,然后用一句散句表明全文的观点。

(3)散-整-散:①叙述(散句)+整句+分论点(散句)。②分论点(散句)+整句+评析(散句)。先表达自己的观点,然后用富有诗意的比喻性整句对观点进行阐述,接着再用散句进行评析。

3.迁移应用

用“整散结合”的手法,以“中国茶文化”为中心,写一段文字。(不少于150字)

【参考示例】 (示例)中国的茶文化封存在历史中。温文儒雅的谈吐行止,笔墨飘逸的居室布置,轻烟缈缈的茶室座谈。这一切的一切,都与中国文化构成和谐。中国茶文化的生命行为,整个散发着清香。

中国的茶文化在闽南。一碗喉吻润,二碗破孤闷,三碗搜枯肠,四碗发轻汗——不是这里的豪气。小口啜饮,三口为品,轻啜一口含在两腮,细品慢转到舌尖,顿觉满口生香,舌尖生津;第二口依旧细品慢咽,倍感香中有韵,韵中回甘;第三口满嘴幽兰花香馨入心腑,留香回味无穷。

[素材·应用]

1.课内素材

上奏《谏太宗十思疏》之后,唐太宗极为震动,并受到深远影响,对于唐朝盛世起到了奠基作用。例如李世民曾经告诫他的儿子唐高宗说“舟所以比为人君,水所以比为黎庶;水能载舟,亦能覆舟”(《贞观政要》卷四)就是出自《十思疏》中的名句。可见《十思疏》对他的影响是多么的深远。值得称颂的是李世民能“宏兹九德”,采取了一些比较开明的措施,减轻了农民负担,缓和了阶级矛盾。

例如:实行了均田制和租庸调法,使部分农民获得了一定的土地,相对减轻了对他们的剥削;并兴修水利,扩大农业生产。随着农业的发达,手工业和交通运输业也日益发展,并兴起了许多繁华的商业都市。由于社会物质生产的发展,就出现了自唐太宗以来一百多年的封建经济的繁荣时期,而在唐玄宗开元年间达到了顶点。

【应用角度】 “修养”、“纳谏”、“居安思危”等。

2.精彩应用

虽然《谏太宗十思疏》写于一千多年前,其目的是巩固封建阶级的统治。但对于现阶段仍有许多可取之处。我们可以用扬弃的态度看待。

首先,《谏太宗十思疏》提出“思国之安者,必积其德义”。现为领导者亦然。要做个合格的领导必须先从自身做起,必须努力加强自身的思想觉悟,品德修养,提高文化知识水平。孔子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不行。”如果作为领导者,事事以公为先,身为表率,则令出如山,部下执行不误。令人心服口服。

再者,“虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶”,意思是担心自己被蒙蔽,就要虚心听取下面的意见,畏惧谗言与小人,则应端正自己,远小人。现为领导者亦然,应该能有广阔的心胸,接纳各方面的意见。魏征就说过:“兼听则明,偏听则暗。”正因为唐太宗听取了他的意见,才建立起强盛的唐王朝,使中国进入历史的鼎盛时期。一千多年前的封建君王,都能做到这点,难道我们新社会的共产党干部不更应该有如此心胸觉悟吗?

“恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑”,意思是:不因个人的喜怒而胡乱奖赏或者惩罚部下。现为领导者,也应该做到一切按规章制度办理。尽量减少私人感情的成份。这样,才能充分体现依法治国的精神;这样,才能政通人和。

魏征,虽然生活在一千多年前。但其观点,在现代社会,还是有许多积极方面,可取之处。

[佳作·领悟]

成功的翅膀

幻想是诗人的翅膀,假设是科学家的翅膀,批评是成功者的翅膀。

人生得意与失意总是对半平分的,好比一台天平的两个托盘,当一个得意扬扬时,天平便不再平衡,而是高低不平地摇晃着,总有一天失意的“重量”会超过得意。在这个时候,我们往往需要一个关键的“砝码”,那就是批评。批评有助于缓冲天平的失衡,从而鞭策人们,使人们有所警惕,不至于酿成大错。

爱迪生是众所周知的发明大王,他一生的发明贡献能与第一次工业革命相媲美。可是晚年的爱迪生被成功冲昏了头脑,听不进批评。当晚辈向他提出质疑时,他总是不以为然,从而无法超越年轻时的自己,为其辉煌的一生留下了一个淡淡的遗憾。

魏征被世人称作唐太宗的一面“镜子”,就是因为他敢于批评皇帝的过失。当唐太宗犯下错误或错误即将要成形时,魏征总是能及时拔掉这将发芽的错误之根。唐王朝开创贞观之治,走向开元盛世,忠言直谏、敢于批评的魏征功不可没。

秦始皇俯视六合,横扫八荒,一统天下,成为中国历史上第一个皇帝,是何等的英雄了得!可也正是这不世的功业助长了他的得意与骄纵,使他以为自己是无所不能的,是永远正确的。刚愎自用,不听批评。于是他横征暴敛,大兴土木,穷兵黩武,奴役天下,导致大秦王朝顷刻间土崩瓦解,灰飞烟灭。

如果秦始皇能像齐威王一样广纳批评,听听百姓的声音;如果他的身边能有一位忠言直谏的魏征为他护航,或许大秦真可以递三世以至万世而为君!正是批评的缺席,使秦始皇生命的天平倾向于骄纵的极端,并最终陷入无法挽救的失败的旋涡中。

批评缺席,注定与成功绝缘。

1.学开头

开头运用排比句,套用比喻的修辞手法,化抽象为具体,巧妙地引出文章的中心论点“批评是成功者的翅膀”。

2.学对比

文章正反对比论证,爱迪生是反面的例子,魏征是正面的例子,一正一反,对比鲜明。

3.学语言

如运用整句,“横征暴敛,大兴土木,穷兵黩武,奴役天下”使句式整齐,音调和谐。运用排比句,“如果秦始皇……;如果他的身边……”使句子形成小反复,论证上更加严密。

1.下列各句中,对加点词语解释有误的一项是( )

A.人君当神器之重 神器:指帝位

B.念高危则思谦冲而自牧 自牧:自我约束

C.可以养松乔之寿 松乔:像松树一样的长寿

D.奔车朽索,其可忽乎 忽:忽视,轻视

【解析】 C项,“松”指赤松子,“乔”指王子乔,传说中的仙人。

【答案】 C

2.下列各项中,加点词的含义相同的一项是( )

A.承天景命 春和景明

B.虽董之以严刑 余将董道而不豫兮

C.莫不殷忧而道著 致殷勤之意

D.念高危 危楼高百尺

【解析】 A项,大/阳光;B项,督责/正;C项,深/热情慰问;D项,都是“高”。

【答案】 D

3.下列各句中,加点的虚词用法和意义相同的一项是( )

A. B.

C. D.

【解析】 A项,前,表反问语气;后,表推测语气;B项,前,介词“在”;后,形容词词尾;C项,都是介词,用;D项,前,因为;后,凭借。

【答案】 C

4.对下列各句的句式理解错误的一项是( )

A.人君当神器之重:“重”是“神器”的定语,应按“人君当重之神器”的语序翻译。

B.戒奢以俭:“以俭”是后置的介宾短语,应按“以俭戒奢”的语序翻译。

C.董之以严刑:“以严刑”是后置的介宾短语,应按“以严刑董之”的语序翻译。

D.思三驱以为度:“以”后省略了“之”,翻译时应加上。

【解析】 A项,国君处于皇帝的重要位置,为一般陈述句,语序无变化。

【答案】 A

5.下列对各句的翻译有误的一项是( )

A.将崇极天之峻,永保无疆之休——一定要崇尚政权的高大,永保江山的美好。

B.傲物则骨肉为行路——傲慢地对待人,就是亲人也会走在路上(连理也不理)。

C.怨不在大,可畏唯人——怨恨不在大小,可怕的只有百姓。

D.不念于居安思危——不考虑处在安乐时要想到危难。

【解析】 B项,“行路”译错,应为:如同路人,毫不相关。

【答案】 B

(教师用书独具)

阅读课文第1~2段,完成后面的题目。

6.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本 固:动词,使……牢固

B.既得志则纵情以傲物 纵情:尽情

C.将崇极天之峻,永保无疆之休 休:美

D.载舟覆舟,所宜深慎 深慎:特别谨慎

【解析】 B项的“纵”是“放纵”的意思,“纵情”解释为“放纵感情”。

【答案】 B

7.下列句中加点的词的意义,相同的一项是( )

A.情不胜其欲 己所不欲,勿施于人

B.人君当神器之重 安步以当车

C.思国之安者,必积其德义 积土成山,风雨兴焉

D.貌恭而不心服 甲兵不劳而天下服

【解析】 A项,第一个“欲”解释为“欲望”,第二个“欲”解释为“愿意的”。B项,第一个“当”解释为“处于”,第二个“当”解释为“当做”。C项,第一个“积”解释为“积蓄、积累”,第二个“积”解释为“堆积、积聚”。D项,两个“服”都解释为“服从”。

【答案】 D

8.下面对这两段文字的分析,不正确的一项是( )

A.第一段提出了全文要阐明的人君必须“居安思危,戒奢以俭”的主旨。

B.第一段用了两个比喻,先从正面喻证治国必积德,再从反面说明德不厚国不可长治久安。

C.第二段以历代帝王为例说明打天下容易,守天下难的道理。

D.第二段指出了历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。

【解析】 C项中“说明打天下容易,守天下难的道理”错误。第二段以历代帝王为例,主要是为了说明历代君主能创业不能守业的原因,也就是“竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路”,要守天下就得“恭俭下人”。

【答案】 C

9.翻译下面的句子。

(1)有善始者实繁,能克终者盖寡。

译文:

(2)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

译文:

【答案】 (1)开头做得好的国君的确很多,但能够坚持到底的大概不多。

(2)只要彼此竭尽诚心相待,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家;轻视别人,亲骨肉之间也会变得像陌生人一样。

本课话题 ——治标与治本

朗读——课文中的名段

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。德不厚而思国之治,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

点评:要想让树木长得高大,一定要稳固它的根基;想要河水流得长远,一定要疏通它的源头;要使国家稳定,一定要积聚它的民心。源头不深却希望河水流得长远,根不稳固却要求树木长得高大,是不可能的。——这就是我们常说的“治标要治本”。

积累——生活中的素材

近日,云南省2016年医药类高校毕业生和毕业研究生双向选择洽谈会,在昆明医科大学呈贡校区举行,儿科医生招聘难的问题再次引起注意。对此,昆明医科大学称,明年有望开办儿科本科专业。

解决儿科医生少的问题,从教育入手的确是办法之一,但教育只能起到治标的效果,如要治本,还需要改善儿科医生从业状况。数据显示,目前中国儿科医师的缺口至少有20万人。《2015年中国卫生统计年鉴》公布的数据显示,近5年来,中国儿科医生总数从10.5万下降到10万,目前平均每1 000名儿童,只配备0.43位儿科医生。

医疗资源均等化不足,儿科医生缺少等等问题,随着城市化发展而产生。表面上看,虽然都可以通过教育体系调整、政策调整,增加供给而获得改善,但要根治这些问题,还需要整体执业环境的调整与改变,也就是说,教育治标、制度治本。

背诵——相关名言警句

扬扬止沸,不如去薪。 ——《三国演义》

授人以鱼不如授人以渔。 ——老子

庸医治标,名医治本。 ——格言

欲汤之沧,一人炊之,百人扬之,无益也;不如绝薪止火而已。

——枚乘《上书谏吴王》

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

浚(jùn) 殷忧(yīn) 朽索(xiǔ)

壅蔽(yōnɡ) 黜恶(chù) 谬赏(miù)

第2步一词多义——看我七十二变

(1)诚

(2)信

(3)本

(4)安

(5)以

(6)其

第3步词类活用——词性变化含义迥

(1)则思江海而下百川(名词用作动词)居于……之下

(2)君人者,诚能见可欲(名词用作动词)统治

(3)貌恭而不心服(名词用作状语)在心里

(4)人君当神器之重(形容词作名词)重要位置

(5)居安思危(形容词作名词)安逸的环境;危难的情况

(6)则思正身以黜恶(形容词作名词)奸恶的人

(7)简能而任之,择善而从之(形容词作名词)有才能的人;好的意见

(8)源不深而岂望流之远(形容词作动词)达到远方

(9)能克终者盖寡(形容词作动词)坚持到底

(10)必固其根本(形容词的使动用法)使……牢固

(11)则思正身以黜恶(形容词的使动用法)使……端正

(12)则思知止以安人(形容词的使动用法)使……安宁

(13)乐盘游则思三驱以为度(形容词的意动用法)以……为乐

(14)忧懈怠则思慎始而敬终(形容词的意动用法)以……为忧

第4步古今异义——词语的昨天和今天

(1)臣闻求木之长者,必固其根本

古义:树木的根。

今义:事物的根源或最重要的部分。

(2)凡百元首

古义:君主、帝王。

今义:国家的最高领导人。

(3)傲物则骨肉为行路

古义:路人,比喻毫无关系的人。

今义:走路。

(4)则思三驱以为度

古义:把……当作。

今义:认为。

第5步文言句式——特殊句式多留意

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。(判断句)

译文:这也(如同)是砍断树根来求得树林茂盛,堵住源泉而想要泉水流得远啊。

(2)虽董之以严刑,振之以威怒。(状语后置句)

译文:虽然用严酷的刑罚督责(人们),用威风怒气来震慑(人们)。

(3)虑壅蔽则思虚心以纳下。(被动句)

译文:担心言路不通被蒙蔽,就要想到虚心接纳下边的意见。

[常识·速览]

(教师用书独具)

千古诤臣——魏征

魏征(580-643),字玄成。汉族,巨鹿曲阳(今河北晋县)人,唐朝政治家。曾任谏议大夫、左光禄大夫,封郑国公,以直谏敢言著称,是中国史上最负盛名的谏臣,享有崇高的声誉。著有《隋书》序论,《梁书》、《陈书》、《齐书》的总论等。其言论多见《贞观政要》。

唐朝初年,唐太宗常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲,明赏罚,广开言路,积极纳谏。到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加以对外战争连连胜利,边防巩固,国威远扬,于是在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本,开始对百姓作威作福起来。尽管“百姓颇有怨嗟之言”,可是这声音早被朝野上下歌功颂德的欢呼声淹没了。正直的魏征对此深感担忧,贞观十一年(637)从三月到七月,五个月内他一连给唐太宗上了四疏,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。

《十思疏》便是四疏中的一篇,阐明了要“居安思危,戒奢以俭”的道理。据说太宗看到奏疏后非常感动,于是写了《答魏征手诏》,称赞他“诚极忠款,言穷切至”,表示从谏改过。

[整体·感知]

《谏太宗十思疏》是唐朝著名谏议大夫魏征写给唐太宗的一篇奏疏。在这篇文章中,魏征紧扣“思国之安者,必积其德义”,对这个在当时历史条件下安邦治国的重要思想作了非常精辟的论述。其目的是在于提醒唐太宗要想使国家长治久安,君王必须努力积聚德义,具体提出了居安思危,戒奢以俭等十个建议。强调“兼听则明,偏听则暗”,对唐太宗开创的千古称颂的“贞观之治”起了重大作用。

[文脉·梳理]

【答案】 (1)提出问题 (2)解决问题

[文本·层析]

一、阅读第1段,回答后面的问题。

1.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.开篇间接提出“十思”的内容,以生动形象的比喻打开话题。这一段的结尾,照应前面,又充分利用了“木”与“水”的比喻。

B.“臣闻”的口气不卑不亢,令人警醒。先从正面说,用比喻推理引出正题:“思国之安者,必积其德义。”三个排比句,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

C.从反面申述:“源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。……而况于明哲乎!”这样就加重了强调意味。反问的一句,差不多带有“挑衅”口吻,正是“忠言逆耳”之处。

D.进一步明确指出,“人君”地位高,责任重大,如果“不念于居安思危,戒奢以俭”,要想国家长治久安是不可能的,如同“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样荒诞。

【解析】 A项,开篇并没有间接提出“十思”的内容。

【答案】 A

2.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.第1段旗帜鲜明地提出中心论点:为人君者必须“居安思危,戒奢以俭”。

B.文章开篇连用两个比喻句,来正面论证“思国之安者,必积其德义”的道理,接着紧承上文,用一个排比句从反面申述不居安思危的危害。

C.“人君当神器之重,居域中之大”,点明为人君者地位的崇高和责任的重大。

D.“居安思危,戒奢以俭”是历代统治者取得江山的历史经验,贞观十一年正是唐太宗执政后的鼎盛时期,魏征提出这一点,是很有眼光的。

【解析】 D项,应为“创业后守成的历史经验”。

【答案】 D

二、阅读第2段,回答后面的问题。

3.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.总结历史经验,并从创业守成,人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

B.“有善始者实繁,能克终者盖寡”,揭示了历代创业的君主难于守成的普遍规律,这是因为创业之难虽平庸之辈亦知其所以然,而守成之难即使是圣明之君也往往有所忽视。

C.魏征尖锐指出“取之易而守之难乎”的问题,接着分析了创业与守成难易的道理,文章从难易这一观点上立意,诤言规谏守成之君,切莫得志纵情,傲物结怨,以失掉人心。

D.“怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎”,引经据典,苦口婆心,将君和民的关系比作水与舟的关系,切中要害,令人警觉。

【解析】 C项,应为“接着分析了创业与守成易难的道理”。

【答案】 C

4.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.开头几句,寥寥数语,就概括了历代君主能创业不能守成的普遍规律,这虽说是人之常情,但要“思国之安”,就必须以理性去克服它。

B.作者以“岂其取之易而守之难乎”设问,引出更为具体的分析论证,指出“殷忧”与“得志”的不同心态:殷忧,则竭诚待人;得志,则纵情傲物。

C.“竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路”,对人的态度不同,其结果反差强烈,这说明能否恭俭下人是事业成败的关键。如果失去了民心,就必须动用严刑加以统治。

D.水比喻人民,舟比喻君(政权),强调人民的力量的重要性,和孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想是一致的。

【解析】 C项,应为“如果失去了民心,即使动用严刑也无济于事”。

【答案】 C

三、阅读第3段,回答后面的问题。

5.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.“见可欲”、“将有作”指见到能引起自己喜爱的东西就想到用知足来警戒自己,将要大兴土木时,就想到适可而止,这是戒节约。

B.“念高危”、“惧满溢”两条指考虑到身居高位,就要时时想到谦虚谨慎的修养自己的品德,惧怕自己骄傲自满,就要想到胸襟宽广像能容纳滔滔江水的大海,这是戒骄傲。

C.“乐盘游”、“忧懈怠”指外出游猎要网开一面,适度而行,担心做事懈怠,就要时时想着善始善终,这是戒放纵。

D.“虑壅蔽”、“想谗邪”指虚心容纳下边的意见,严格要求自己而疏远斥退那些坏人,这是戒小人;“恩所加”、“罚所及”指不要因个人的情绪变化而谬加奖赏或滥施刑罚,这是戒赏罚不公。

【解析】 A项,应为“这是戒奢侈”。

【答案】 A

6.对文章内容的分析,不正确的一项是( )

A.文章提出了“居安思危”的具体做法,即“十思”。“十思”的核心内容是正己安人,但具体又有所侧重。

B.文章最后从正面论述做到“十思”的好处,描绘出“垂拱而治”的政治理想。

C.文章提到的“简能而任之,择善而从之”,即“考试”“纳谏”策略,实际上成为初唐的治国方略,这为历史上有名的“贞观之治”打下了基础。

D.文章语言表达齐整。“十思”十句,句式大致相同,构成排比,一气呵成,气势磅礴。显然,这篇古代佳作给我们带来很多有益的写作启发。

【解析】 C项,应该是“用人”“纳谏”策略。

【答案】 C

[话题·互动]

(教师用书独具)

话题:作者魏征对“严法治国”持什么态度?我们现在强调健全法制,你认为魏征的看法可行吗?

学生甲:可行。魏征对“严法治国”既没有推崇,也没有反对,只是认为“法制”不是问题的关键,根本还在于统治者对天下黎民要竭诚相待。我们强调健全法制,实际也是为了使天下变成一个公平合理的社会,这与魏征主张“竭诚以待”是一致的,故魏征的看法是可行的。

学生乙:不可行。魏征所强调的有其特定的社会背景。在我们这个法制健全的国家,当权者应当居安思危这一点和魏征是相同的,但我们还应当依法治国,从而使社会变得更加公平合理。

我的观点:

[文白·对译]

[写法·借鉴]

1.写作特色

整散结合

本文是一篇骈体文,它充分利用骈文对偶、排比的形式来表达真情实感,使文章具有骈文的整齐华美。整篇文章整散结合造成了句式的参差错落,既有骈文的整齐华美,又有散文的自然流畅。

整散结合是写作语言整句和散句结合使用的一种写作手法。整句是指用排比、对偶等句式比较整齐的句子,散句则是句式比较自由的句子。

作用:从语言效果上看,可以起到增强气势、调节音律的作用;从表达观点的角度看,可以起到使观点更加鲜明突出、更加具有说服力的作用;而从读者的阅读心理看,可以起到增强阅读兴趣、提高阅读效率的作用。

2.写法指导

具体写作时可采用以下三种形式:

(1)先散后整:①论点(散句)+整句阐释。先点出自己的观点,然后用整句强化自己的观点。②设问(散句)+整句。先作一个设问,引起读者的兴趣,然后用整句回答问题。

(2)先整后散:①比喻(整句)+议论(散句)。先用朗朗上口的整句营造一种有气势的抒情氛围,然后借散句引出自己的观点。②比喻(整句)+观点(散句)。用整句列出多种互补性的现象,然后用一句散句表明全文的观点。

(3)散-整-散:①叙述(散句)+整句+分论点(散句)。②分论点(散句)+整句+评析(散句)。先表达自己的观点,然后用富有诗意的比喻性整句对观点进行阐述,接着再用散句进行评析。

3.迁移应用

用“整散结合”的手法,以“中国茶文化”为中心,写一段文字。(不少于150字)

【参考示例】 (示例)中国的茶文化封存在历史中。温文儒雅的谈吐行止,笔墨飘逸的居室布置,轻烟缈缈的茶室座谈。这一切的一切,都与中国文化构成和谐。中国茶文化的生命行为,整个散发着清香。

中国的茶文化在闽南。一碗喉吻润,二碗破孤闷,三碗搜枯肠,四碗发轻汗——不是这里的豪气。小口啜饮,三口为品,轻啜一口含在两腮,细品慢转到舌尖,顿觉满口生香,舌尖生津;第二口依旧细品慢咽,倍感香中有韵,韵中回甘;第三口满嘴幽兰花香馨入心腑,留香回味无穷。

[素材·应用]

1.课内素材

上奏《谏太宗十思疏》之后,唐太宗极为震动,并受到深远影响,对于唐朝盛世起到了奠基作用。例如李世民曾经告诫他的儿子唐高宗说“舟所以比为人君,水所以比为黎庶;水能载舟,亦能覆舟”(《贞观政要》卷四)就是出自《十思疏》中的名句。可见《十思疏》对他的影响是多么的深远。值得称颂的是李世民能“宏兹九德”,采取了一些比较开明的措施,减轻了农民负担,缓和了阶级矛盾。

例如:实行了均田制和租庸调法,使部分农民获得了一定的土地,相对减轻了对他们的剥削;并兴修水利,扩大农业生产。随着农业的发达,手工业和交通运输业也日益发展,并兴起了许多繁华的商业都市。由于社会物质生产的发展,就出现了自唐太宗以来一百多年的封建经济的繁荣时期,而在唐玄宗开元年间达到了顶点。

【应用角度】 “修养”、“纳谏”、“居安思危”等。

2.精彩应用

虽然《谏太宗十思疏》写于一千多年前,其目的是巩固封建阶级的统治。但对于现阶段仍有许多可取之处。我们可以用扬弃的态度看待。

首先,《谏太宗十思疏》提出“思国之安者,必积其德义”。现为领导者亦然。要做个合格的领导必须先从自身做起,必须努力加强自身的思想觉悟,品德修养,提高文化知识水平。孔子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不行。”如果作为领导者,事事以公为先,身为表率,则令出如山,部下执行不误。令人心服口服。

再者,“虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶”,意思是担心自己被蒙蔽,就要虚心听取下面的意见,畏惧谗言与小人,则应端正自己,远小人。现为领导者亦然,应该能有广阔的心胸,接纳各方面的意见。魏征就说过:“兼听则明,偏听则暗。”正因为唐太宗听取了他的意见,才建立起强盛的唐王朝,使中国进入历史的鼎盛时期。一千多年前的封建君王,都能做到这点,难道我们新社会的共产党干部不更应该有如此心胸觉悟吗?

“恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑”,意思是:不因个人的喜怒而胡乱奖赏或者惩罚部下。现为领导者,也应该做到一切按规章制度办理。尽量减少私人感情的成份。这样,才能充分体现依法治国的精神;这样,才能政通人和。

魏征,虽然生活在一千多年前。但其观点,在现代社会,还是有许多积极方面,可取之处。

[佳作·领悟]

成功的翅膀

幻想是诗人的翅膀,假设是科学家的翅膀,批评是成功者的翅膀。

人生得意与失意总是对半平分的,好比一台天平的两个托盘,当一个得意扬扬时,天平便不再平衡,而是高低不平地摇晃着,总有一天失意的“重量”会超过得意。在这个时候,我们往往需要一个关键的“砝码”,那就是批评。批评有助于缓冲天平的失衡,从而鞭策人们,使人们有所警惕,不至于酿成大错。

爱迪生是众所周知的发明大王,他一生的发明贡献能与第一次工业革命相媲美。可是晚年的爱迪生被成功冲昏了头脑,听不进批评。当晚辈向他提出质疑时,他总是不以为然,从而无法超越年轻时的自己,为其辉煌的一生留下了一个淡淡的遗憾。

魏征被世人称作唐太宗的一面“镜子”,就是因为他敢于批评皇帝的过失。当唐太宗犯下错误或错误即将要成形时,魏征总是能及时拔掉这将发芽的错误之根。唐王朝开创贞观之治,走向开元盛世,忠言直谏、敢于批评的魏征功不可没。

秦始皇俯视六合,横扫八荒,一统天下,成为中国历史上第一个皇帝,是何等的英雄了得!可也正是这不世的功业助长了他的得意与骄纵,使他以为自己是无所不能的,是永远正确的。刚愎自用,不听批评。于是他横征暴敛,大兴土木,穷兵黩武,奴役天下,导致大秦王朝顷刻间土崩瓦解,灰飞烟灭。

如果秦始皇能像齐威王一样广纳批评,听听百姓的声音;如果他的身边能有一位忠言直谏的魏征为他护航,或许大秦真可以递三世以至万世而为君!正是批评的缺席,使秦始皇生命的天平倾向于骄纵的极端,并最终陷入无法挽救的失败的旋涡中。

批评缺席,注定与成功绝缘。

1.学开头

开头运用排比句,套用比喻的修辞手法,化抽象为具体,巧妙地引出文章的中心论点“批评是成功者的翅膀”。

2.学对比

文章正反对比论证,爱迪生是反面的例子,魏征是正面的例子,一正一反,对比鲜明。

3.学语言

如运用整句,“横征暴敛,大兴土木,穷兵黩武,奴役天下”使句式整齐,音调和谐。运用排比句,“如果秦始皇……;如果他的身边……”使句子形成小反复,论证上更加严密。

1.下列各句中,对加点词语解释有误的一项是( )

A.人君当神器之重 神器:指帝位

B.念高危则思谦冲而自牧 自牧:自我约束

C.可以养松乔之寿 松乔:像松树一样的长寿

D.奔车朽索,其可忽乎 忽:忽视,轻视

【解析】 C项,“松”指赤松子,“乔”指王子乔,传说中的仙人。

【答案】 C

2.下列各项中,加点词的含义相同的一项是( )

A.承天景命 春和景明

B.虽董之以严刑 余将董道而不豫兮

C.莫不殷忧而道著 致殷勤之意

D.念高危 危楼高百尺

【解析】 A项,大/阳光;B项,督责/正;C项,深/热情慰问;D项,都是“高”。

【答案】 D

3.下列各句中,加点的虚词用法和意义相同的一项是( )

A. B.

C. D.

【解析】 A项,前,表反问语气;后,表推测语气;B项,前,介词“在”;后,形容词词尾;C项,都是介词,用;D项,前,因为;后,凭借。

【答案】 C

4.对下列各句的句式理解错误的一项是( )

A.人君当神器之重:“重”是“神器”的定语,应按“人君当重之神器”的语序翻译。

B.戒奢以俭:“以俭”是后置的介宾短语,应按“以俭戒奢”的语序翻译。

C.董之以严刑:“以严刑”是后置的介宾短语,应按“以严刑董之”的语序翻译。

D.思三驱以为度:“以”后省略了“之”,翻译时应加上。

【解析】 A项,国君处于皇帝的重要位置,为一般陈述句,语序无变化。

【答案】 A

5.下列对各句的翻译有误的一项是( )

A.将崇极天之峻,永保无疆之休——一定要崇尚政权的高大,永保江山的美好。

B.傲物则骨肉为行路——傲慢地对待人,就是亲人也会走在路上(连理也不理)。

C.怨不在大,可畏唯人——怨恨不在大小,可怕的只有百姓。

D.不念于居安思危——不考虑处在安乐时要想到危难。

【解析】 B项,“行路”译错,应为:如同路人,毫不相关。

【答案】 B

(教师用书独具)

阅读课文第1~2段,完成后面的题目。

6.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本 固:动词,使……牢固

B.既得志则纵情以傲物 纵情:尽情

C.将崇极天之峻,永保无疆之休 休:美

D.载舟覆舟,所宜深慎 深慎:特别谨慎

【解析】 B项的“纵”是“放纵”的意思,“纵情”解释为“放纵感情”。

【答案】 B

7.下列句中加点的词的意义,相同的一项是( )

A.情不胜其欲 己所不欲,勿施于人

B.人君当神器之重 安步以当车

C.思国之安者,必积其德义 积土成山,风雨兴焉

D.貌恭而不心服 甲兵不劳而天下服

【解析】 A项,第一个“欲”解释为“欲望”,第二个“欲”解释为“愿意的”。B项,第一个“当”解释为“处于”,第二个“当”解释为“当做”。C项,第一个“积”解释为“积蓄、积累”,第二个“积”解释为“堆积、积聚”。D项,两个“服”都解释为“服从”。

【答案】 D

8.下面对这两段文字的分析,不正确的一项是( )

A.第一段提出了全文要阐明的人君必须“居安思危,戒奢以俭”的主旨。

B.第一段用了两个比喻,先从正面喻证治国必积德,再从反面说明德不厚国不可长治久安。

C.第二段以历代帝王为例说明打天下容易,守天下难的道理。

D.第二段指出了历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。

【解析】 C项中“说明打天下容易,守天下难的道理”错误。第二段以历代帝王为例,主要是为了说明历代君主能创业不能守业的原因,也就是“竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路”,要守天下就得“恭俭下人”。

【答案】 C

9.翻译下面的句子。

(1)有善始者实繁,能克终者盖寡。

译文:

(2)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

译文:

【答案】 (1)开头做得好的国君的确很多,但能够坚持到底的大概不多。

(2)只要彼此竭尽诚心相待,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家;轻视别人,亲骨肉之间也会变得像陌生人一样。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》