2016-2017学年高二语文人教版选修《中外传记作品选读》课时同步:第01课 杜甫-“万方多难”中成就的“诗圣”

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高二语文人教版选修《中外传记作品选读》课时同步:第01课 杜甫-“万方多难”中成就的“诗圣” |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 126.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

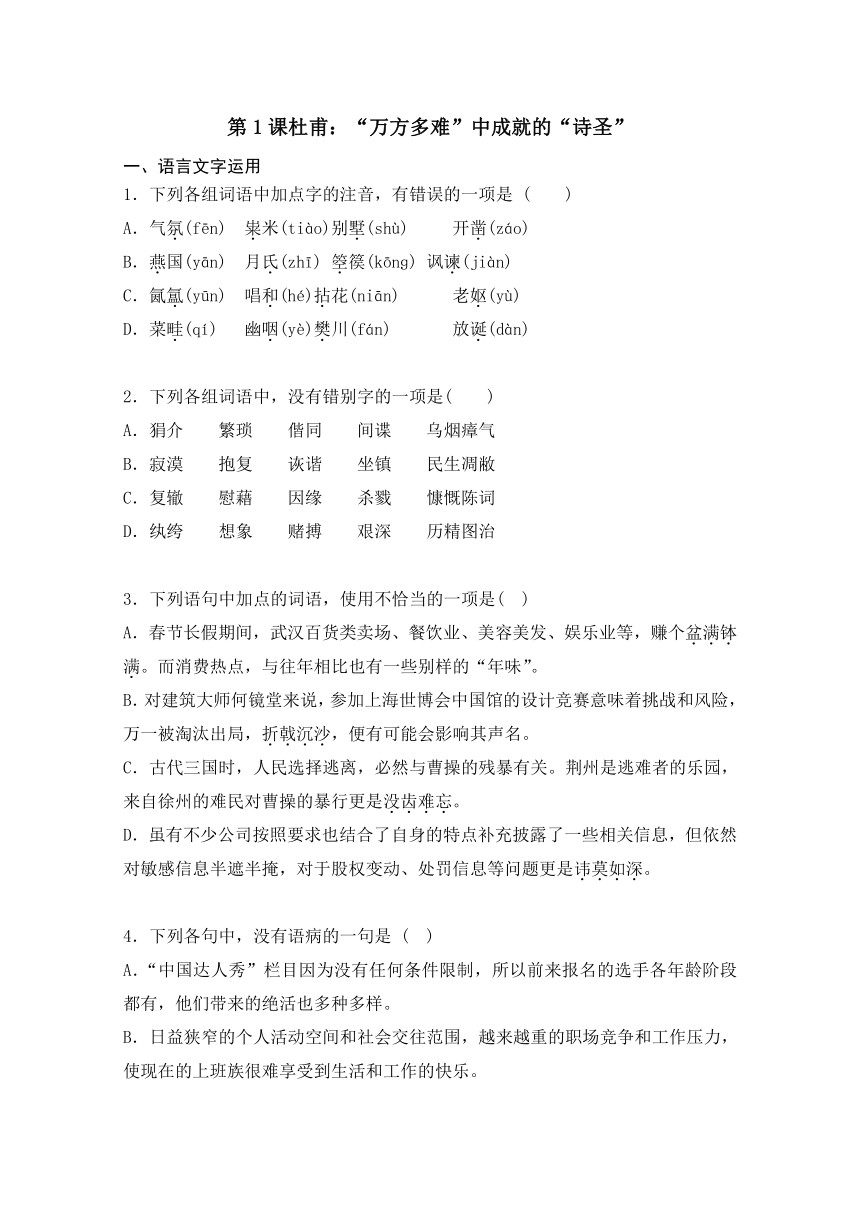

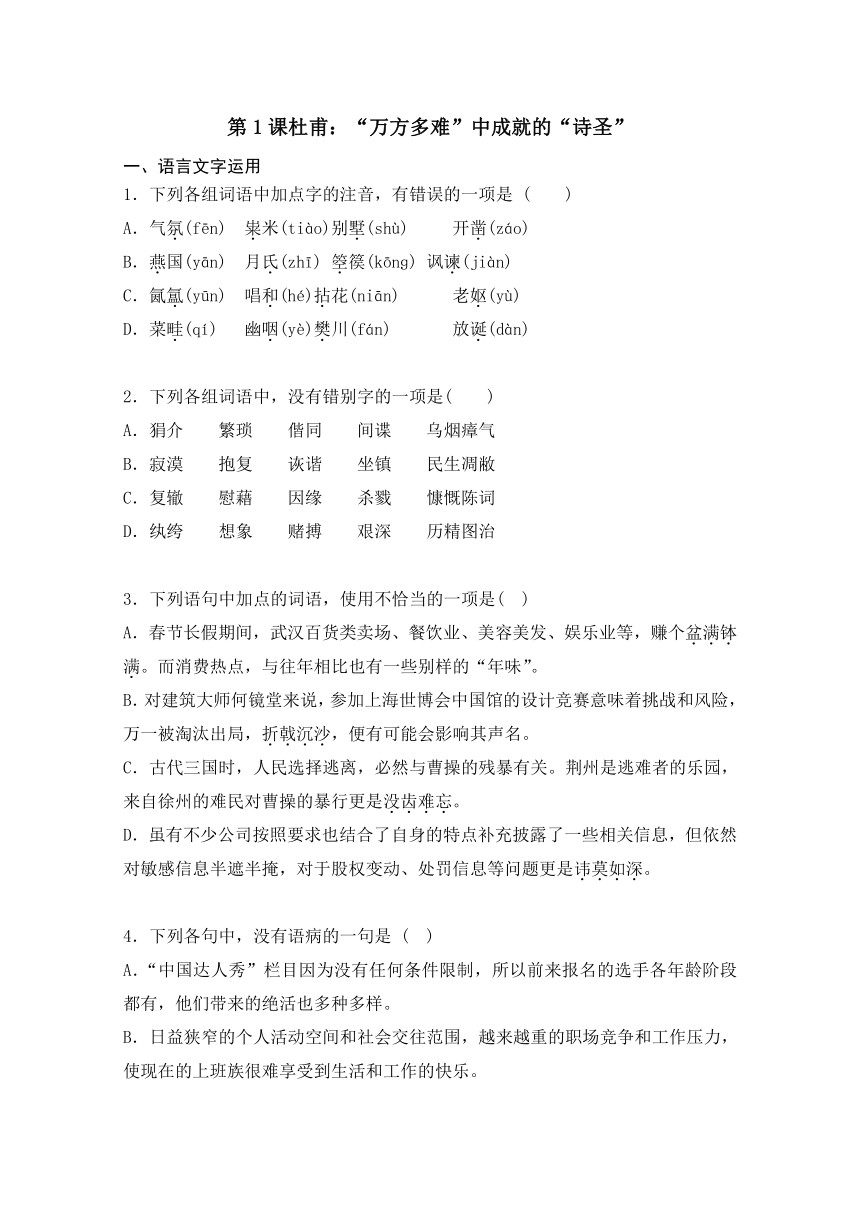

第1课杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”

一、语言文字运用

1.下列各组词语中加点字的注音,有错误的一项是

( )

A.气氛(fēn) 粜米(tiào)别墅(shù)

开凿(záo)

B.燕国(yān)

月氏(zhī)

箜篌(kōnɡ)

讽谏(jiàn)

C.氤氲(yūn)

唱和(hé)拈花(niān)

老妪(yù)

D.菜畦(qí)

幽咽(yè)樊川(fán)

放诞(dàn)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.狷介 繁琐 偕同 间谍 乌烟瘴气

B.寂漠 抱复 诙谐 坐镇 民生凋敝

C.复辙 慰藉 因缘 杀戮 慷慨陈词

D.纨绔 想象 赌搏 艰深 历精图治

3.下列语句中加点的词语,使用不恰当的一项是( )

A.春节长假期间,武汉百货类卖场、餐饮业、美容美发、娱乐业等,赚个盆满钵满。而消费热点,与往年相比也有一些别样的“年味”。

B.对建筑大师何镜堂来说,参加上海世博会中国馆的设计竞赛意味着挑战和风险,万一被淘汰出局,折戟沉沙,便有可能会影响其声名。

C.古代三国时,人民选择逃离,必然与曹操的残暴有关。荆州是逃难者的乐园,来自徐州的难民对曹操的暴行更是没齿难忘。

D.虽有不少公司按照要求也结合了自身的特点补充披露了一些相关信息,但依然对敏感信息半遮半掩,对于股权变动、处罚信息等问题更是讳莫如深。

4.下列各句中,没有语病的一句是

( )

A.“中国达人秀”栏目因为没有任何条件限制,所以前来报名的选手各年龄阶段都有,他们带来的绝活也多种多样。

B.日益狭窄的个人活动空间和社会交往范围,越来越重的职场竞争和工作压力,使现在的上班族很难享受到生活和工作的快乐。

C.国产动画电影《梦回金沙城》,成功获得奥斯卡最佳动画长片奖提名,却票房榜中出局,这应当引起我们深刻的反思。

D.作为南京城市形象符号之一的梧桐树,负载了丰富内涵,如何看待城市建设与梧桐树保护的关系,要用经济与文化统一的视角。

5.用《登高》中的一句诗概括这段话的内容。

一个生在显赫的名门贵族,一个走到中国现实主义诗歌顶峰的人,谁曾想过他的一生却是流离失所,四处漂泊,贫困多病,客伴终生的。他忧国忧民而不忧己,他悲悯百姓而无人悲己。一个影响着中国三千年文化的人,最终却贫死在客船上。

答:____________________________________________________________

6.根据文意,在横线处补写恰当的句子。

李白是仙,杜甫是圣。李白与杜甫一生都在燃烧,李白是天上的陨石,杜甫是人间的火种。李白诗如横笛,清丽悠扬。杜甫诗似直箫,深沉悲怆。读李白可以化解俗气,卑琐气,穷酸气;____________________,____________________,____________________。

7.对下列诗句中加点的词解释,不正确的一项是( )

A.皇陂岸北结愁亭 陂:山坡

B.点水蜻蜓款款飞

款款:徐缓的样子

C.细推物理须行乐

物理:事物的盛衰变化之理

D.老翁逾墙走逾墙走:越墙逃跑

8.下面对“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的分析,不正确的一项是( )

A.大胆揭露了当时统治阶级以及一切剥削阶级的罪恶,具有巨大的感染力。

B.运用对比的手法,揭露了阶级社会贫富悬殊的现象。

C.“朱门”即红门,代指统治阶级,用的是借代手法。

D.这两句诗运用了对偶、对比、借代的手法,揭露了阶级社会贫富悬殊的现象。

二、拓展阅读

(一)阅读下列语段,完成9~11题。

杜甫的文化意义

莫砺锋

杜甫的仁爱之心,除了爱自己的家人、朋友、同胞之外,还推而广之扩展到更大的范围。盛唐时期,经常发生边境战争,这些战争的性质很难确定,但是至少有几场可以肯定,唐帝国所发动的战争是非正义性质的,当时很多人,都被鼓起了一种谬误的爱国倾向。包括高适、储光羲在内。唯独杜甫是非常清醒地看到了,这场战争并没有正义性质,而且也只有他清醒地看到了战争对于人民的和平生活,带来的巨大的破坏。所以他写出了《兵车行》。他觉得外民族异民族的人也是人,我们的仁爱之心也要施及他们,我们应该跟他们之间保持和平。

爱人本来是儒家所主张的,仁就是爱人。杜甫除了爱人以外,他的同情心,他的仁爱心还推广到人以外的其他动物,推广到宇宙间的一切生命。我们在杜甫的诗中间无数次地看到他充满爱怜地描写动物、植物,不但是那些外形是美的,外形是刚强的坚强有力的,比如马、鹰、松树,这些能够使人引起审美感崇高感的那样一些对象,甚至是一些细小的并不那么美的东西,杜甫在写到它们的时候也充满了爱心。

杜甫也以他本人的行为和实践使儒学所提倡的那种仁爱之心变得更加切实可行。西方的博爱精神,来源于宗教的博爱精神,它本身当然是一种很可贵的价值观伦理观。但它的最初的起源,一个是服从于神灵的指点,是神灵叫你要博爱;还有一种是对于人类祖先所犯下的原罪的一种赎买;还有一种等而下之的,境界比较低的,就是生前做善事,是为了死后进天堂。但是中华民族的仁义之心强调,仁义理智根于心,都是从内心自然流露出来,自然生发出来的。“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。它是一种由近及远、由亲及疏这样的一种自然情感的流动。更符合人的本性,也更切实可行。而杜甫的诗篇,他的行为就很好地阐释了这样一种伦理价值观。杜甫他在诗歌中,有很多地方既写到他本人以及他的家庭所遭受到的一些不幸,他产生的一些痛苦,同时又延伸到普天下的百姓。当他自己在暴风骤雨之夜,他的茅屋被刮破了,自己不得安眠。这个时候他想到的是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”。所以他的仁爱之心是推广出来的。

最典型的作品是杜甫写的组诗《乾元中寓居同谷县作歌》七首,这样一种仁爱之心的发扬,我觉得是最符合人的本性,也是最切实可行、最自然的。因此,杜甫堪称是儒家仁爱精神的一个杰出的阐释者。

(有删节)

9.

下列对于“仁爱”的理解,不符合原文意思的一项是(

)

A.

仁爱是儒家提出的主张,仁,就是爱人。无须外界的强加,是根于心,从内心自然流露出来的,自然生发出来的爱。

B.

儒家提出仁爱的时候,其外延只限于人类,其关注的对象仅仅是人,从这个意义上来说,我们的恻隐之心不施及其他动物。

C.

仁爱不是狭隘的,它不是仅仅只对自己亲人的爱,它是由己及人,由近及远,由亲及疏的一种自然情感的流动。

D.

儒家提出的仁爱,其内容与外延随着历史的变化可以不断地丰富与发展,仁爱之心是可以推广出来的。

10.

下列理解,不符合原文意思的一项是(

)

A.

从《兵车行》中可以看出,杜甫的仁爱之心,除了爱家人、朋友、同胞之外,还推而广之扩展到更大的范围,甚至推广到了敌人。

B.

动物、植物,甚至是一些细小的并不那么美的东西,都曾得到过杜甫的爱,杜甫的仁爱推广到所有的生命,宇宙间一切的生命。

C.

两方的博爱精神,虽然要服从于神灵的指点,要赎原罪,要为死后升入天堂作准备,但仍然是可贵的价值观伦理观。

D.

杜甫对儒学,对传统文化的一个重大的贡献,是使仁爱之心得到发扬,让仁爱符合人的本性,使仁爱更自然,更加切实可行。

11.

根据原文内容,下列推断不正确的一项是(

)

A.

杜甫的文化意义在于,他不但体现着儒家的一些道德伦理观念,还用他的行为丰富了这种内涵,甚至使它变得更容易去做。

B.

中国古代的仁爱、仁义精神与西方的博爱精神都强调要爱人,因此,从本质上来说,二者的价值观伦理观是一致的。

C.

杜甫是儒家仁爱精神的杰出阐释者,最突出的代表是组诗《乾元中寓居同谷县作歌》,它集中地体现了杜甫的文化意义。

D.

杜甫的行为和实践启示我们,只要有杜甫那样的思考过程,那样的感情流露方向,儒学的仁爱在实践中并不难实行。

(二)阅读下面的文字,完成12~15题。

刘半农:教我如何不想他

林天宏

同为“新文化运动”的领军人物,鲁迅曾这样比较过刘半农与陈独秀、胡适:“如果将韬略比做武器仓库的话,陈独秀的风格是仓库门大开,里面放着几只枪几把刀,让别人看得清清楚楚,外面则竖一面大旗,旗上写着:‘内皆武器,来者小心!’胡适的做法,是库门紧关,门上贴一张小纸条,说‘内无武器,请勿疑虑!’这两位都是高人,一般人见了,望而生畏,不上前。可刘半农没有什么韬略,他没有武库,就赤条条的一个人,冲锋陷阵,愣头愣脑。所以,陈胡二位让人佩服,刘半农却让人感到亲近……”

的确,读时人回忆刘半农的各类文章,其性格之诙谐幽默、不拘小节跃然纸上。

刘半农在巴黎留学时,正值一战后,欧洲经济萧条,货币贬值。留学生的日子难熬,刘半农便将书房命名为“化子窝”。好友赵元任夫妇曾前往看望,临别时拍全家福留念,刘半农竟指挥众人,坐在地板上,伸出手来做乞讨状。

归国后,刘半农从事民间文学研究。他在报上刊出启事,广泛征求方言中各种骂人的话,赵元任和钱玄同见报后联袂登门拜访他,分别操中国各地方言,把刘大骂一顿。骂过后,彼此抚掌大笑。

刘半农爱好音乐,他曾与赵元任合作,由刘做词,赵谱曲,创作出上世纪30年代最为流行的歌曲《教我如何不想她》。

一日,刘半农前往赵元任家饮茶,适逢不少青年学生也在赵家小聚。他们简直不敢相信这个憨态可掬的土老头就是刘半农,遂有失态之举。刘半农便当场作了首打油诗,自我解嘲道:“教我如何不想他,可否相共吃杯茶?原来这样一老朽,教我如何再想他?”

于是,时人评品这个“矮个子,方头颅,生气勃勃”的江苏人,送其一字“浅”。“浅”有二意,一为“胸无城府,浅如清溪”。出国留学前,昔日上海滩文友在酒家宴送,席间对诗,满是卿卿我我的词藻。他无法忍受,讽刺道“真是一群鸳鸯蝴蝶”。酒宴遂不欢而散。

还有一次,时任《世界日报》总编辑的成舍我向刘半农约稿。刘半农问,我写的都是骂人的,你敢登吗?成舍我回道,只要你敢写我就敢登。刘半农便写了一篇《南无阿弥陀佛戴传贤》,直斥考试院院长只念佛不做事。戴传贤看到后大为光火,又不敢拿刘半农出气,只好将《世界日报》停刊3天。

刘半农之“浅”,还在于其所学颇杂。他曾自言:“学问即爱好,爱好即学问。”其专业是实验语音学,但也从事语法研究、汉字改革;作为诗人,他著有《瓦釜集》和《扬鞭集》;作为散文家,著有《半农杂文》;他还客串翻译,出版过《茶花女》、《国外民歌译》及《法国短篇小说集》;也从事民间文学研究,搜集民谣,编撰《中国俗曲总目稿》;他甚至还是摄影家,参加中国最早的摄影社团“光社”,并写有专著《半农谈影》,被誉为中国现代摄影理论的开拓者和奠基人之一。

刘半农治学半生,最为“出格”的举动,便是采访名妓赛金花。其时,身为北大著名教授,前去采访一个名声不佳的妓女,被市井传得沸沸扬扬,但刘却处之泰然。通过多次采访,结合研究历史,刘半农拂去了蒙在赛金花身上的历史迷雾。刘半农去世后,赛金花一袭黑衣,专门前往追悼,一时传为奇谈。有后人评论:“……五四那一辈,认真者往往认真过分,只认死理;潇洒者又往往难有所成。像刘半农这样的人物,实在教人无比怀念。”

1934年6月下旬,为了调查蒙古族牧区民俗,刘半农远赴塞外,夜宿百灵庙一间乡村草房。其他人都睡在土炕上,而他自备一行军床,于房中支架独卧,故作僵硬状,开玩笑说:“我这是停柩中堂!”听者大笑,却不料一语成谶。考察途中,刘半农被虱子叮咬,染上回归热,回京后耽误了治疗,于当年7月中旬离世。

在众友吊唁的挽联中,以刘半农生前挚交赵元任最为贴切。多年来,赵刘二人一个作词,一个谱曲,珠联璧合,而今,斯人已逝,赵元任伤感地写道:“十载唱双簧,无词今后难成曲;数人弱一人,教我如何不想他。”

12.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的两项是()

A.胡适与陈独秀作为“新文化运动”的领军人物,他们在对敌斗争中都比较讲究韬略,但两人所采用的韬略却各不相同。

B.刘半农诙谐幽默,不拘小节,因而写出了《教我如何不想她》这样风行一时的流行歌词。

C.文章标题中“教我如何不想他”既是全文的线索,又揭示了文章的主旨,也表达了后人及友人对刘半农先生的怀念之情。

D.时人评论刘半农时,送其一“浅”字,一是因为他“胸无城府,浅如清溪”;二是因为他所学颇杂,对所学内容缺乏深入的研究。

E.在众友吊唁的挽联中,刘半农生前挚友赵元任写得最为贴切,挽联的字里行间饱含了他对刘半农的深切怀念之情。

13.文章第一段叙述了鲁迅先生对刘半农等人的看法,主要运用了什么修辞手法?有何作用?

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14.结合文中的主要事例,归纳概括刘半农的形象特点。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15.时人认为刘半农为人、治学都“浅”,你同意这种看法吗?请结合文本,联系现实,谈谈你的理解。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

第1课杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”

参考答案与解析

1.C【解析】C项中“唱和”的“和”应读“hè”。

2.A【解析】B项,“漠”应写为“寞”,“复”应写为“负”;C项,“复”应写为“覆”;D项,“搏”应写为“博”,“历”应写为“励”。

3.C【解析】C项,没齿难忘:一辈子也难以忘记。不能用作贬义。A项,盆满钵满:指取得丰厚的收入、利润。B项,折戟沉沙:折断了的戟沉埋在沙里,成了废铁。形容遭受惨重失败。D项,讳莫如深:原为事情重大,因而隐瞒不言。后指事情瞒得很紧。

4.D【解析】A项,语序不当,“因为”应放在句首。B项搭配不当,“越来越重”和“职场竞争”不搭配;“职场竞争”和“工作压力”不能并列。C项成分残缺,应是“在……中”。

5.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

【解析】解答这道题,要联系《登高》诗的内容,这是解答该题的关键,抓住“流离失所,四处漂泊,贫困多病,客伴终生”,即可得出答案。

6.示例:读杜甫可以增强爱心 同情心 责任心

【解析】补写此句,形式上要关照前面描写李白的一句,内容上应照应杜甫的品质、特点。

7.A【解析】陂:池塘。

8.D【解析】没有运用对偶。

9.B【解析】“我们的恻隐之心不施及其他动物”不当,杜甫的恻隐之心已推广到了动物。

10.A【解析】“敌人”有误,原文是“外民族异民族”。

11.B【解析】从二者的起源可分析出“二者的价值观伦理观是一致的”不当。

12.BD

【解析】B项,刘半农的性格特点和他写出的歌词之间没有因果关系;D项,“对所学内容缺乏深入的研究”说法不当,从文中看,他虽所学颇杂,但却研究颇深,成就颇大。

13.①运用了对比、比喻的修辞手法。②表现了刘半农没有韬略、胸无城府、直来直去的性格特点。③同时为下文具体表现他的性格和为人作铺垫。

【解析】阐述文章第一段作用时要从文章人物形象的塑造和结构两个方面进行分析。

14.①他在巴黎留学时指挥众人作乞讨状照相、征求方言时挨骂等事例表现出他诙谐幽默、不拘小节等特点。②他嘲讽为他送别的文友、嘲讽考试院长等事例表现出他不通世故、胸无城府等特点。③他采访名妓赛金花、调查民俗等事例表现出他治学既认真又不乏灵活等特点。

【解析】文章写了刘半农的不少事例,通过这些事例来概括他的性格特征。

15.同意。从为人处世来说,做人当然贵在正直、诚实,但还需要适应环境,适应社会,善于与别人处好关系,否则不利于自己的发展。如在为他送别的宴会上,他讽刺文友不合适。从治学上说,爱好广泛是一件好事,但不可过杂,因为这样往往很难出成果。如果他的爱好不是如此广泛,可能会取得更大的成绩。

【解析】应从刘半农为人正直却不善于与人相处,爱好广泛所学颇杂的角度进行探究,既要结合文本内容,又要联系生活实际。

一、语言文字运用

1.下列各组词语中加点字的注音,有错误的一项是

( )

A.气氛(fēn) 粜米(tiào)别墅(shù)

开凿(záo)

B.燕国(yān)

月氏(zhī)

箜篌(kōnɡ)

讽谏(jiàn)

C.氤氲(yūn)

唱和(hé)拈花(niān)

老妪(yù)

D.菜畦(qí)

幽咽(yè)樊川(fán)

放诞(dàn)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.狷介 繁琐 偕同 间谍 乌烟瘴气

B.寂漠 抱复 诙谐 坐镇 民生凋敝

C.复辙 慰藉 因缘 杀戮 慷慨陈词

D.纨绔 想象 赌搏 艰深 历精图治

3.下列语句中加点的词语,使用不恰当的一项是( )

A.春节长假期间,武汉百货类卖场、餐饮业、美容美发、娱乐业等,赚个盆满钵满。而消费热点,与往年相比也有一些别样的“年味”。

B.对建筑大师何镜堂来说,参加上海世博会中国馆的设计竞赛意味着挑战和风险,万一被淘汰出局,折戟沉沙,便有可能会影响其声名。

C.古代三国时,人民选择逃离,必然与曹操的残暴有关。荆州是逃难者的乐园,来自徐州的难民对曹操的暴行更是没齿难忘。

D.虽有不少公司按照要求也结合了自身的特点补充披露了一些相关信息,但依然对敏感信息半遮半掩,对于股权变动、处罚信息等问题更是讳莫如深。

4.下列各句中,没有语病的一句是

( )

A.“中国达人秀”栏目因为没有任何条件限制,所以前来报名的选手各年龄阶段都有,他们带来的绝活也多种多样。

B.日益狭窄的个人活动空间和社会交往范围,越来越重的职场竞争和工作压力,使现在的上班族很难享受到生活和工作的快乐。

C.国产动画电影《梦回金沙城》,成功获得奥斯卡最佳动画长片奖提名,却票房榜中出局,这应当引起我们深刻的反思。

D.作为南京城市形象符号之一的梧桐树,负载了丰富内涵,如何看待城市建设与梧桐树保护的关系,要用经济与文化统一的视角。

5.用《登高》中的一句诗概括这段话的内容。

一个生在显赫的名门贵族,一个走到中国现实主义诗歌顶峰的人,谁曾想过他的一生却是流离失所,四处漂泊,贫困多病,客伴终生的。他忧国忧民而不忧己,他悲悯百姓而无人悲己。一个影响着中国三千年文化的人,最终却贫死在客船上。

答:____________________________________________________________

6.根据文意,在横线处补写恰当的句子。

李白是仙,杜甫是圣。李白与杜甫一生都在燃烧,李白是天上的陨石,杜甫是人间的火种。李白诗如横笛,清丽悠扬。杜甫诗似直箫,深沉悲怆。读李白可以化解俗气,卑琐气,穷酸气;____________________,____________________,____________________。

7.对下列诗句中加点的词解释,不正确的一项是( )

A.皇陂岸北结愁亭 陂:山坡

B.点水蜻蜓款款飞

款款:徐缓的样子

C.细推物理须行乐

物理:事物的盛衰变化之理

D.老翁逾墙走逾墙走:越墙逃跑

8.下面对“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的分析,不正确的一项是( )

A.大胆揭露了当时统治阶级以及一切剥削阶级的罪恶,具有巨大的感染力。

B.运用对比的手法,揭露了阶级社会贫富悬殊的现象。

C.“朱门”即红门,代指统治阶级,用的是借代手法。

D.这两句诗运用了对偶、对比、借代的手法,揭露了阶级社会贫富悬殊的现象。

二、拓展阅读

(一)阅读下列语段,完成9~11题。

杜甫的文化意义

莫砺锋

杜甫的仁爱之心,除了爱自己的家人、朋友、同胞之外,还推而广之扩展到更大的范围。盛唐时期,经常发生边境战争,这些战争的性质很难确定,但是至少有几场可以肯定,唐帝国所发动的战争是非正义性质的,当时很多人,都被鼓起了一种谬误的爱国倾向。包括高适、储光羲在内。唯独杜甫是非常清醒地看到了,这场战争并没有正义性质,而且也只有他清醒地看到了战争对于人民的和平生活,带来的巨大的破坏。所以他写出了《兵车行》。他觉得外民族异民族的人也是人,我们的仁爱之心也要施及他们,我们应该跟他们之间保持和平。

爱人本来是儒家所主张的,仁就是爱人。杜甫除了爱人以外,他的同情心,他的仁爱心还推广到人以外的其他动物,推广到宇宙间的一切生命。我们在杜甫的诗中间无数次地看到他充满爱怜地描写动物、植物,不但是那些外形是美的,外形是刚强的坚强有力的,比如马、鹰、松树,这些能够使人引起审美感崇高感的那样一些对象,甚至是一些细小的并不那么美的东西,杜甫在写到它们的时候也充满了爱心。

杜甫也以他本人的行为和实践使儒学所提倡的那种仁爱之心变得更加切实可行。西方的博爱精神,来源于宗教的博爱精神,它本身当然是一种很可贵的价值观伦理观。但它的最初的起源,一个是服从于神灵的指点,是神灵叫你要博爱;还有一种是对于人类祖先所犯下的原罪的一种赎买;还有一种等而下之的,境界比较低的,就是生前做善事,是为了死后进天堂。但是中华民族的仁义之心强调,仁义理智根于心,都是从内心自然流露出来,自然生发出来的。“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。它是一种由近及远、由亲及疏这样的一种自然情感的流动。更符合人的本性,也更切实可行。而杜甫的诗篇,他的行为就很好地阐释了这样一种伦理价值观。杜甫他在诗歌中,有很多地方既写到他本人以及他的家庭所遭受到的一些不幸,他产生的一些痛苦,同时又延伸到普天下的百姓。当他自己在暴风骤雨之夜,他的茅屋被刮破了,自己不得安眠。这个时候他想到的是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”。所以他的仁爱之心是推广出来的。

最典型的作品是杜甫写的组诗《乾元中寓居同谷县作歌》七首,这样一种仁爱之心的发扬,我觉得是最符合人的本性,也是最切实可行、最自然的。因此,杜甫堪称是儒家仁爱精神的一个杰出的阐释者。

(有删节)

9.

下列对于“仁爱”的理解,不符合原文意思的一项是(

)

A.

仁爱是儒家提出的主张,仁,就是爱人。无须外界的强加,是根于心,从内心自然流露出来的,自然生发出来的爱。

B.

儒家提出仁爱的时候,其外延只限于人类,其关注的对象仅仅是人,从这个意义上来说,我们的恻隐之心不施及其他动物。

C.

仁爱不是狭隘的,它不是仅仅只对自己亲人的爱,它是由己及人,由近及远,由亲及疏的一种自然情感的流动。

D.

儒家提出的仁爱,其内容与外延随着历史的变化可以不断地丰富与发展,仁爱之心是可以推广出来的。

10.

下列理解,不符合原文意思的一项是(

)

A.

从《兵车行》中可以看出,杜甫的仁爱之心,除了爱家人、朋友、同胞之外,还推而广之扩展到更大的范围,甚至推广到了敌人。

B.

动物、植物,甚至是一些细小的并不那么美的东西,都曾得到过杜甫的爱,杜甫的仁爱推广到所有的生命,宇宙间一切的生命。

C.

两方的博爱精神,虽然要服从于神灵的指点,要赎原罪,要为死后升入天堂作准备,但仍然是可贵的价值观伦理观。

D.

杜甫对儒学,对传统文化的一个重大的贡献,是使仁爱之心得到发扬,让仁爱符合人的本性,使仁爱更自然,更加切实可行。

11.

根据原文内容,下列推断不正确的一项是(

)

A.

杜甫的文化意义在于,他不但体现着儒家的一些道德伦理观念,还用他的行为丰富了这种内涵,甚至使它变得更容易去做。

B.

中国古代的仁爱、仁义精神与西方的博爱精神都强调要爱人,因此,从本质上来说,二者的价值观伦理观是一致的。

C.

杜甫是儒家仁爱精神的杰出阐释者,最突出的代表是组诗《乾元中寓居同谷县作歌》,它集中地体现了杜甫的文化意义。

D.

杜甫的行为和实践启示我们,只要有杜甫那样的思考过程,那样的感情流露方向,儒学的仁爱在实践中并不难实行。

(二)阅读下面的文字,完成12~15题。

刘半农:教我如何不想他

林天宏

同为“新文化运动”的领军人物,鲁迅曾这样比较过刘半农与陈独秀、胡适:“如果将韬略比做武器仓库的话,陈独秀的风格是仓库门大开,里面放着几只枪几把刀,让别人看得清清楚楚,外面则竖一面大旗,旗上写着:‘内皆武器,来者小心!’胡适的做法,是库门紧关,门上贴一张小纸条,说‘内无武器,请勿疑虑!’这两位都是高人,一般人见了,望而生畏,不上前。可刘半农没有什么韬略,他没有武库,就赤条条的一个人,冲锋陷阵,愣头愣脑。所以,陈胡二位让人佩服,刘半农却让人感到亲近……”

的确,读时人回忆刘半农的各类文章,其性格之诙谐幽默、不拘小节跃然纸上。

刘半农在巴黎留学时,正值一战后,欧洲经济萧条,货币贬值。留学生的日子难熬,刘半农便将书房命名为“化子窝”。好友赵元任夫妇曾前往看望,临别时拍全家福留念,刘半农竟指挥众人,坐在地板上,伸出手来做乞讨状。

归国后,刘半农从事民间文学研究。他在报上刊出启事,广泛征求方言中各种骂人的话,赵元任和钱玄同见报后联袂登门拜访他,分别操中国各地方言,把刘大骂一顿。骂过后,彼此抚掌大笑。

刘半农爱好音乐,他曾与赵元任合作,由刘做词,赵谱曲,创作出上世纪30年代最为流行的歌曲《教我如何不想她》。

一日,刘半农前往赵元任家饮茶,适逢不少青年学生也在赵家小聚。他们简直不敢相信这个憨态可掬的土老头就是刘半农,遂有失态之举。刘半农便当场作了首打油诗,自我解嘲道:“教我如何不想他,可否相共吃杯茶?原来这样一老朽,教我如何再想他?”

于是,时人评品这个“矮个子,方头颅,生气勃勃”的江苏人,送其一字“浅”。“浅”有二意,一为“胸无城府,浅如清溪”。出国留学前,昔日上海滩文友在酒家宴送,席间对诗,满是卿卿我我的词藻。他无法忍受,讽刺道“真是一群鸳鸯蝴蝶”。酒宴遂不欢而散。

还有一次,时任《世界日报》总编辑的成舍我向刘半农约稿。刘半农问,我写的都是骂人的,你敢登吗?成舍我回道,只要你敢写我就敢登。刘半农便写了一篇《南无阿弥陀佛戴传贤》,直斥考试院院长只念佛不做事。戴传贤看到后大为光火,又不敢拿刘半农出气,只好将《世界日报》停刊3天。

刘半农之“浅”,还在于其所学颇杂。他曾自言:“学问即爱好,爱好即学问。”其专业是实验语音学,但也从事语法研究、汉字改革;作为诗人,他著有《瓦釜集》和《扬鞭集》;作为散文家,著有《半农杂文》;他还客串翻译,出版过《茶花女》、《国外民歌译》及《法国短篇小说集》;也从事民间文学研究,搜集民谣,编撰《中国俗曲总目稿》;他甚至还是摄影家,参加中国最早的摄影社团“光社”,并写有专著《半农谈影》,被誉为中国现代摄影理论的开拓者和奠基人之一。

刘半农治学半生,最为“出格”的举动,便是采访名妓赛金花。其时,身为北大著名教授,前去采访一个名声不佳的妓女,被市井传得沸沸扬扬,但刘却处之泰然。通过多次采访,结合研究历史,刘半农拂去了蒙在赛金花身上的历史迷雾。刘半农去世后,赛金花一袭黑衣,专门前往追悼,一时传为奇谈。有后人评论:“……五四那一辈,认真者往往认真过分,只认死理;潇洒者又往往难有所成。像刘半农这样的人物,实在教人无比怀念。”

1934年6月下旬,为了调查蒙古族牧区民俗,刘半农远赴塞外,夜宿百灵庙一间乡村草房。其他人都睡在土炕上,而他自备一行军床,于房中支架独卧,故作僵硬状,开玩笑说:“我这是停柩中堂!”听者大笑,却不料一语成谶。考察途中,刘半农被虱子叮咬,染上回归热,回京后耽误了治疗,于当年7月中旬离世。

在众友吊唁的挽联中,以刘半农生前挚交赵元任最为贴切。多年来,赵刘二人一个作词,一个谱曲,珠联璧合,而今,斯人已逝,赵元任伤感地写道:“十载唱双簧,无词今后难成曲;数人弱一人,教我如何不想他。”

12.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的两项是()

A.胡适与陈独秀作为“新文化运动”的领军人物,他们在对敌斗争中都比较讲究韬略,但两人所采用的韬略却各不相同。

B.刘半农诙谐幽默,不拘小节,因而写出了《教我如何不想她》这样风行一时的流行歌词。

C.文章标题中“教我如何不想他”既是全文的线索,又揭示了文章的主旨,也表达了后人及友人对刘半农先生的怀念之情。

D.时人评论刘半农时,送其一“浅”字,一是因为他“胸无城府,浅如清溪”;二是因为他所学颇杂,对所学内容缺乏深入的研究。

E.在众友吊唁的挽联中,刘半农生前挚友赵元任写得最为贴切,挽联的字里行间饱含了他对刘半农的深切怀念之情。

13.文章第一段叙述了鲁迅先生对刘半农等人的看法,主要运用了什么修辞手法?有何作用?

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14.结合文中的主要事例,归纳概括刘半农的形象特点。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15.时人认为刘半农为人、治学都“浅”,你同意这种看法吗?请结合文本,联系现实,谈谈你的理解。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

第1课杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”

参考答案与解析

1.C【解析】C项中“唱和”的“和”应读“hè”。

2.A【解析】B项,“漠”应写为“寞”,“复”应写为“负”;C项,“复”应写为“覆”;D项,“搏”应写为“博”,“历”应写为“励”。

3.C【解析】C项,没齿难忘:一辈子也难以忘记。不能用作贬义。A项,盆满钵满:指取得丰厚的收入、利润。B项,折戟沉沙:折断了的戟沉埋在沙里,成了废铁。形容遭受惨重失败。D项,讳莫如深:原为事情重大,因而隐瞒不言。后指事情瞒得很紧。

4.D【解析】A项,语序不当,“因为”应放在句首。B项搭配不当,“越来越重”和“职场竞争”不搭配;“职场竞争”和“工作压力”不能并列。C项成分残缺,应是“在……中”。

5.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

【解析】解答这道题,要联系《登高》诗的内容,这是解答该题的关键,抓住“流离失所,四处漂泊,贫困多病,客伴终生”,即可得出答案。

6.示例:读杜甫可以增强爱心 同情心 责任心

【解析】补写此句,形式上要关照前面描写李白的一句,内容上应照应杜甫的品质、特点。

7.A【解析】陂:池塘。

8.D【解析】没有运用对偶。

9.B【解析】“我们的恻隐之心不施及其他动物”不当,杜甫的恻隐之心已推广到了动物。

10.A【解析】“敌人”有误,原文是“外民族异民族”。

11.B【解析】从二者的起源可分析出“二者的价值观伦理观是一致的”不当。

12.BD

【解析】B项,刘半农的性格特点和他写出的歌词之间没有因果关系;D项,“对所学内容缺乏深入的研究”说法不当,从文中看,他虽所学颇杂,但却研究颇深,成就颇大。

13.①运用了对比、比喻的修辞手法。②表现了刘半农没有韬略、胸无城府、直来直去的性格特点。③同时为下文具体表现他的性格和为人作铺垫。

【解析】阐述文章第一段作用时要从文章人物形象的塑造和结构两个方面进行分析。

14.①他在巴黎留学时指挥众人作乞讨状照相、征求方言时挨骂等事例表现出他诙谐幽默、不拘小节等特点。②他嘲讽为他送别的文友、嘲讽考试院长等事例表现出他不通世故、胸无城府等特点。③他采访名妓赛金花、调查民俗等事例表现出他治学既认真又不乏灵活等特点。

【解析】文章写了刘半农的不少事例,通过这些事例来概括他的性格特征。

15.同意。从为人处世来说,做人当然贵在正直、诚实,但还需要适应环境,适应社会,善于与别人处好关系,否则不利于自己的发展。如在为他送别的宴会上,他讽刺文友不合适。从治学上说,爱好广泛是一件好事,但不可过杂,因为这样往往很难出成果。如果他的爱好不是如此广泛,可能会取得更大的成绩。

【解析】应从刘半农为人正直却不善于与人相处,爱好广泛所学颇杂的角度进行探究,既要结合文本内容,又要联系生活实际。

同课章节目录