2016-2017学年高一生物必修二检测:第4单元第1章第2节自然选择对基因频率的影响(中图版)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一生物必修二检测:第4单元第1章第2节自然选择对基因频率的影响(中图版)(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 351.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-01-16 15:53:12 | ||

图片预览

文档简介

第二节 自然选择对基因频率的影响

1.解释突变和基因重组为生物进化提供原材料的原因。

2.种群基因频率的计算和影响因素分析。(重难点)

3.举例说明自然选择可使种群基因频率发生定向改变。(重点)

种

群

基

因

频

率

和

基

因

型

频

率

一、遗传平衡定律

1.基因频率:指种群中某基因在全部等位基因数中所占的比例。

2.基因型频率:指某种基因型的个体在种群中所占的比例。

3.基因频率的计算

在自然状态下,个体间的交配是随机的,配子的比例就是基因频率。当A、a的基因频率为p、q时,子代AA、Aa、aa的基因型频率分别是:p2、2pq、q2,并且p2+2pq+q2=(p+q)2=1。

4.遗传平衡定律的内容

在种群极大,且没有发生迁移、突变和选择的时候,种群的基因频率和基因型频率是不会发生变化的。

二、自然选择使基因频率变化

1.基因频率变化的原因

在自然界不会有极大的随机交配的种群,也不可能不发生突变,最重要的是自然选择无处不在。在诸多影响因素中,自然选择是重要因素。

2.自然选择对基因频率的影响

自然选择引起等位基因频率的变化,从而使种群基因库也发生了改变,导致了种内进化,最终将形成新的物种。

[合作探讨]

探讨1:(1)某个种群中,AA、Aa、aa的个体分别有100、400、200个,则A、a的基因频率分别是多少?

提示:A的基因频率:=0.43。

a的基因频率:1-0.43=0.57。

(2)某个种群中,AA、Aa、aa的个体分别占20%、40%、40%,则A、a的基因频率分别是多少?

提示:A的基因频率:20%+40%÷2=40%。

a的基因频率:40%+40%÷2=60%。

探讨2:自然选择作用是如何使基因频率发生变化的?

提示:自然选择通过淘汰不利变异个体引起种群基因型频率发生变化的同时,导致了种群基因频率的变化。

探讨3:若基因A、a控制的一对相对性状中,隐性性状的个体生存能力差,则A和a的基因频率会怎么变化?

提示:A基因频率上升,a基因频率下降。

[思维升华]

1.遗传平衡定律

(1)成立前提

种群非常大;没有发生迁移、突变和选择。

(2)计算公式

①推理依据:若达到遗传平衡,配子比例即基因频率。

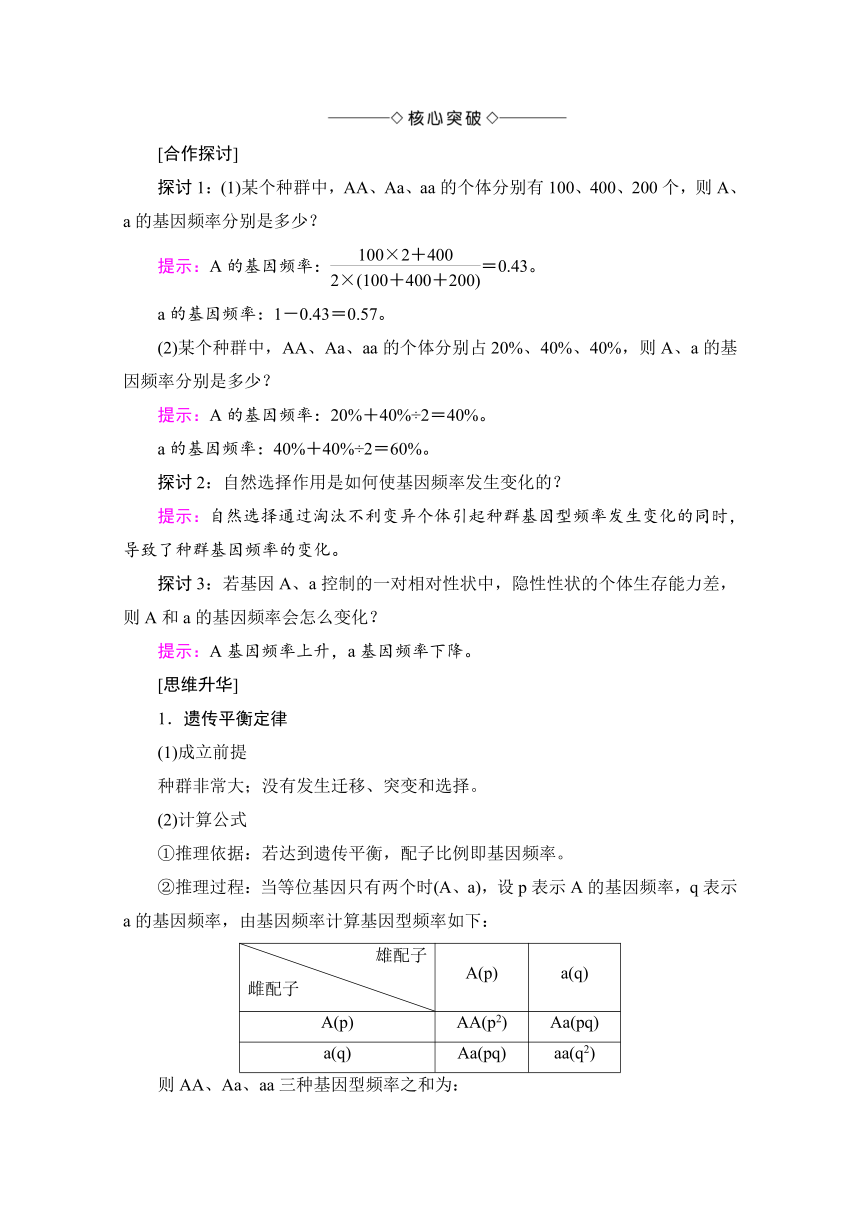

②推理过程:当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,由基因频率计算基因型频率如下:

雄配子雌配子

A(p)

a(q)

A(p)

AA(p2)

Aa(pq)

a(q)

Aa(pq)

aa(q2)

则AA、Aa、aa三种基因型频率之和为:

p2+2pq+q2=1或(p+q)2=p2+2pq+q2=1

(3)遗传平衡定律应用

若已知达到遗传平衡的种群中某纯合体如AA或aa的基因型频率,可用开平方的方法求基因频率。

如:当告诉基因型aa的频率为x%时,则a的基因频率为,A的基因频率为1-。AA基因型频率为(1-)2;Aa基因型频率为2·(1-)。

2.比较基因频率和基因型频率

基因频率

基因型频率

公式

某基因频率=该基因的数目/该基因与其等位基因的总数×100%

某基因型频率=该基因型的个体数/总个体数×100%

外延

生物进化的实质是种群基因频率的改变

基因型频率改变,基因频率不一定改变

3.基因频率的计算规律

(1)基因位于常染色体上时

①已知调查的各种基因型的个体数,计算基因频率某基因频率=

设二倍体生物个体的某一基因库中有两个等位基因A和a,假如种群中共有N个个体,而AA、Aa、aa三种基因型的个体数分别为n1、n2、n3,那么种群中A基因的频率和a基因的频率分别是:

A基因的频率==

a基因的频率==

②已知基因型频率求基因频率

设A、a的基因频率分别用PA、Pa表示,AA、Aa、aa的基因型频率分别用PAA、PAa、Paa表示,则:

PA==(+×)=PAA+PAa

Pa==(+×)=Paa+PAa

③结论:

结论一:在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1。

结论二:一个等位基因的频率=该等位基因纯合体的频率+1/2杂合体的频率

(2)基因位于性染色体上时:XY型性别决定生物,基因在X染色体上,Y染色体上无等位基因,计算时只计X染色体上的基因数不考虑Y染色体。ZW型性别决定也是这样。

故性染色体上的基因有可能成单存在,如红绿色盲基因,Y染色体上无等位基因,因此男性基因总数与女性体内等位基因总数有差别,在确定种群等位基因及其总数时应分别考虑。

Xb的基因频率=×100%

1.在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占14%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占14%,则基因A和a的基因频率分别为( )

A.20%,80%

B.7%,93%

C.86%,14%

D.50%,50%

【解析】 A基因频率=AA+1/2Aa=14%+1/2

×72%=50%,而a基因频率=aa+1/2Aa=50%。

【答案】 D

2.对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人,820名男生中有患者65人。那么该群体中色盲基因的频率为( )

A.4.4%

B.5.1%

C.6.8%

D.10.2%

【解析】 女生中XbXb有23人,XBXb有52人,男生中XbY有65人,则Xb的频率=×100%=6.8%。

【答案】 C

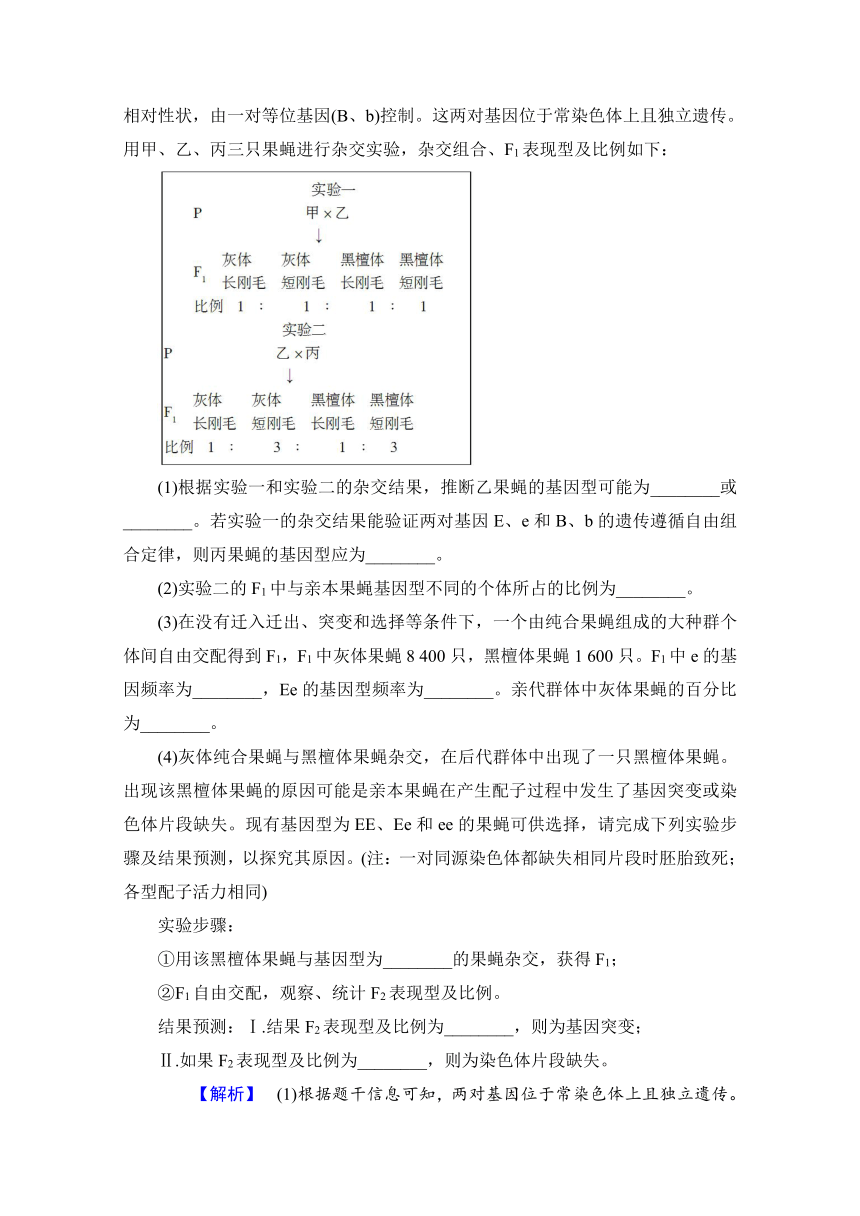

3.(2014·山东高考)果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B、b)控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为________或________。若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为________。

(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为________。

(3)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8

400只,黑檀体果蝇1

600只。F1中e的基因频率为________,Ee的基因型频率为________。亲代群体中灰体果蝇的百分比为________。

(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇。出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。现有基因型为EE、Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因。(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)

实验步骤:

①用该黑檀体果蝇与基因型为________的果蝇杂交,获得F1;

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。

结果预测:Ⅰ.结果F2表现型及比例为________,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为________,则为染色体片段缺失。

【解析】 (1)根据题干信息可知,两对基因位于常染色体上且独立遗传。分析实验一的F1,灰体∶黑檀体=1∶1,长刚毛∶短刚毛=1∶1,单独分析每对等位基因的杂交特点,可知都是测交类型,由此可推知实验一的亲本组合为EeBb×eebb或eeBb×Eebb。分析实验二的F1,灰体∶黑檀体=1∶1,长刚毛∶短刚毛=1∶3,可推知亲本有关体色的杂交为测交,有关刚毛长度的杂交为双杂合子杂交,且短刚毛为显性性状,这样可以确定乙和丙控制刚毛长度的基因型都是Bb,但无法进一步确定控制体色的基因型。根据实验一和实验二的杂交结果,可推断乙的基因型可能是EeBb、eeBb。若实验一的杂交结果能验证两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,则可确定甲和乙的杂交方式为测交,即有一个为双杂合子,另一个为隐性纯合子,而前面判断已确定乙控制刚毛长度的基因型是Bb,所以乙的基因型为EeBb,甲的基因型为eebb,进而推断丙的基因型为eeBb。

(2)根据(1)中分析可知,实验二的亲本基因型为EeBb和eeBb,其后代为EeBb的概率是1/2×1/2=1/4,后代为eeBb的概率是1/2×1/2=1/4,故F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为1-1/4-1/4=1/2。

(3)题干给出的条件符合遗传平衡定律,根据F1中黑檀体果蝇ee所占的比例1

600/(1

600+8

400)×100%=16%,可以推出e的基因频率为40%,所以E的基因频率为60%,F1中Ee的基因型频率为2×40%×60%=48%。由于理想条件下不发生基因频率的改变,故亲本E和e的基因频率与F1相同,从题目中可获取信息“亲本都是纯合子,只有EE和ee个体”,假设亲代有100个个体,其中EE有x个,根据基因频率的计算公式,E基因的频率为2x/200=60%,得x=60,所以亲代群体中灰体果蝇的百分比为60%。

(4)分析题中信息可推知后代群体中这只黑檀体果蝇的基因型为ee(基因突变)或__e(染色体片段缺失),由于选择隐性个体ee进行杂交实验,后代无性状分离,无法判断该个体的基因型,所以应选择基因型为EE或Ee的个体与变异个体进行杂交,而选择Ee个体进行杂交后代配子种类多,计算繁琐,最好选择基因型为EE的个体与变异个体杂交。

方法一:选择基因型为EE的个体与变异个体进行杂交,过程如下:

Ⅰ.若为基因突变,则:

3 ∶ 1

Ⅱ.若为染色体片段缺失,则:

4 ∶ 1

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有 EE=1/2×1/2=1/4

ee=1/4×1/4=1/16

=1/4×1/4=1/16

Ee=2×1/2×1/4=1/4

__E=2×1/2×1/4=1/4

__e=2×1/4×1/4=1/8

方法二:选择基因型为Ee的个体与变异个体进行杂交,过程如下:

Ⅰ.若为基因突变,则:

7 ∶ 9

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有 EE=1/4×1/4=1/16

ee=3/4×3/4=9/16

Ee=2×3/4×1/4=6/16

Ⅱ.若为染色体片段缺失,则:

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有EE=1/4×1/4=1/16

ee=1/2×1/2=1/4

=1/4×1/4=1/16

Ee=2×1/2×1/4=1/4

__E=2×1/4×1/4=1/8

__e=2×1/2×1/4=1/4

【答案】 (1)EeBb eeBb(注:两空可颠倒) eeBb

(2)1/2 (3)40% 48% 60% (4)答案一:①EE

②Ⅰ.灰体∶黑檀体=3∶1 Ⅱ.灰体∶黑檀体=4∶1

答案二:①Ee ②Ⅰ.灰体∶黑檀体=7∶9

Ⅱ.灰体∶黑檀体=7∶8

1.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是( )

A.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的改变说明物种在不断进化

B.一个种群中,控制一对相对性状的基因频率之和为1

C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率

D.因色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体

【解析】 生物进化的实质是种群基因频率的改变,基因频率是指种群中某基因在全部等位基因数中所占的比例。控制一对相对性状的基因频率之和为1。适应环境的个体得到保留,它可以是隐性基因控制的性状,也可以是显性基因控制的性状,所以无法判断是A还是a的基因频率高。由于男性中只有一条X染色体,色盲为伴X染色体隐性遗传病,故男性患色盲的概率大于女性,但是色盲基因在男性群体和女性群体中的基因频率是相同的。

【答案】 B

2.在一个种群中随机抽出100个个体,其中基因型为AA的个体有24个,基因型为Aa的个体有72个,基因型为aa的个体有4个,那么基因A和基因a的基因频率分别是( )

A.24%、72%

B.36%、64%

C.57%、43%

D.60%、40%

【解析】 A=×100%=60%,则a=40%。

【答案】 D

3.果蝇的体色由常染色体上的一对等位基因控制,基因型BB、Bb为灰身,bb为黑身。若人为地组成一个群体,其中80%为BB的个体,20%为bb的个体,群体随机交配,其子代中Bb的比例是( )

A.25%

B.32%

C.50%

D.64%

【解析】 Bb的比例=1-BB2-bb2=1-0.82-0.22=0.32。

【答案】 B

4.某动物种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答:

(1)该种群中a基因的频率为________。

(2)如果该种群满足四个基本条件,即种群________、不发生________、不发生________、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为________;如果该种群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。

(3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,则理论上该种群的子一代中AA、Aa和aa的基因型频率分别为________、________和________;如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中AA、Aa和aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。

【解析】 (1)AA=0.3、Aa=0.4、aa=0.3,所以a=0.4×1/2+0.3=0.5;(2)由a=0.5,可以计算出后代中aa的基因型频率是(0.5)2=0.25,且该基因型的频率不会发生改变,但是该结论的前提条件是种群足够大、不发生基因突变(或突变)、不发生选择、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配;(3)AA=0.3、Aa=0.4、aa=0.3,题中叙述的情况下相当于植物的自交,结果如下:0.3(AA×AA)得到0.3AA,0.4(Aa×Aa)得到0.1AA、0.2Aa、0.1aa,0.3(aa×aa)得到0.3aa,所以相同基因型之间进行交配后代中AA=0.3+0.1=0.4、Aa=0.2、aa=0.3+0.1=0.4,同理可以计算该代相同基因型个体之间的交配后代中AA=0.45、Aa=0.1、aa=0.45,所以基因型频率会发生改变。

【答案】 (1)0.5

(2)足够大 基因突变(或突变) 选择 0.25 不会

(3)0.4 0.2 0.4 会

学业分层测评(二十)

(建议用时:45分钟)

[学业达标]

1.下列与生物进化相关的叙述,正确的是( )

A.进化总是由突变引起的

B.进化时基因频率总是变化的

C.变异个体总是适应环境的

D.进化改变的是个体而不是群体

【解析】 突变和基因重组提供了进化的原材料;生物进化的实质是种群基因频率的改变;变异是不定向的,多害少利的;种群是生物进化的基本单位。

【答案】 B

2.某昆虫体色深浅受一对等位基因的控制,体色深的基因型为BB,浅的为bb,中间型为Bb,其中深色的最容易被食虫鸟发现,浅色的也较易被食虫鸟发现,而中间型则比较安全,因此,在这种天敌的选择压力下昆虫种群不会发生( )

A.基因频率的定向改变

B.种群数量的波动变化

C.基因型为Bb个体的比例大于50%

D.B基因频率高于50%

【解析】 昆虫体色在自然选择下基因频率会发生定向改变。由于天敌的影响,种群可以发生波动。基因型为bb的个体比BB个体多,B基因频率低于50%。

【答案】 D

3.某自花传粉植物种群中,亲代中AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则亲代A的基因频率和F1中AA的基因型频率分别是( )

A.55%和32.5%

B.55%和42.5%

C.45%和42.5%

D.45%和32.5%

【解析】 由题可推知亲代中Aa基因型的个体占的比例为1-30%-20%=50%,则亲代A的基因频率为30/100

AA+50/100

Aa×1/2=55%;基因型为AA的个体自交后代全部为AA,基因型为Aa的个体自交后代中有1/4为AA,所以F1中AA的基因型频率为30/100

AA×1+50/100

Aa×1/4=42.5%。

【答案】 B

4.一个随机交配的群体,某一对相对性状中,显性性状表现型的频率是0.19,则杂合体Aa的基因型频率是( )

A.0.1

B.0.6

C.0.9

D.0.18

【解析】 设控制这对相对性状的基因为A、a,显性性状表现型的频率是0.19,则隐性性状(aa)表现型的频率是0.81,可推出a的基因频率为0.9,则A的基因频率为0.1,那么Aa的基因型频率为2×0.1×0.9=0.18。

【答案】 D

5.在非洲人群中,约每10

000个人中有四个人患囊性纤维原癌,该病属于常染色体遗传。一对夫妇生有一患病的孩子。此后,该妇女与另一健康男性再婚,他们所生的孩子患此病的概率是( )

A.1/25

B.1/50

C.1/100

D.1/102

【解析】 p(aa)=4/10

000,p(a)=0.02,p(A)=0.98,p(AA)=0.98×0.98,p(Aa)=2×0.98×0.02,人群中出现Aa的概率=p(Aa)/[p(AA)+p(Aa)]=4/102。Aa×4/102Aa产生aa的概率=4/102×1/4=1/102。

【答案】 D

6.一个大山雀种群由800个个体组成,其中基因型为AA的有80只、Aa有320只、aa有400只。如果有80只基因型为aa的大山雀迁出,80只基因型为AA的大山雀迁入,则新群体中基因A的频率是( )

A.30%

B.40%

C.60%

D.70%

【解析】 由题干信息可知AA基因型频率为:(80+80)/800=20%,Aa基因型频率为320/800=40%,故基因A的频率为:20%+1/2×40%=40%。

【答案】 B

7.某种群中,AA的个体占25%,Aa的个体占50%,aa的个体占25%。若种群中的雌雄个体自由交配,且aa的个体无繁殖能力,则子代中AA∶Aa∶aa的比值是( )

A.3∶2∶3

B.4∶4∶1

C.1∶1∶0

D.1∶2∶0

【解析】 因aa的个体无繁殖能力,所以AA占1/3,Aa占2/3。种群中的雌雄个体自由交配有以下几种可能:(1)1/3AA×1/3AA=1/9AA;(2)1/3AA×2/3Aa=1/9AA和1/9Aa;(3)2/3Aa×1/3AA=1/9AA和1/9Aa;(4)2/3Aa×2/3Aa=1/9AA、2/9Aa和1/9aa。

【答案】 B

8.某种群基因库中有一对等位基因A和a,且A和a的基因频率都是50%,一段时间后,若a的基因频率变为95%,由此判断,错误的是( )

A.此时,该种群中A的基因频率为5%

B.该种群所处的环境发生了一定的变化

C.a的基因频率提高,说明a基因控制的性状更适应环境

D.种群基因频率发生改变,产生了新物种

【解析】 从题干中提供的信息可知:一段时间后a的基因频率提高,种群基因频率发生了改变,说明该种群已经发生进化了,自然环境定向选择更适应环境的a基因控制的性状,说明该种群所处的环境发生了一定的变化。种群基因频率发生改变,只能说明种群已经发生了进化,不能判断是否产生了新物种。

【答案】 D

9.某校共有学生2

400人,色盲遗传病调查统计情况是:在1

180名女生中有患者20人,携带者56人;在1

220名男生中有患者50人。该群体中色盲基因的频率约为( )

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【解析】 人类的色盲属于伴X染色体隐性遗传病,女性的体细胞中含有两个控制色觉的基因,男性的体细胞中只有一个控制色觉的基因。由题干中的数据可知,该群体中色盲基因的频率=(20×2+56+50)/(1

180×2+1

220)×100%≈4%。

【答案】 B

10.镰刀型细胞贫血症是由常染色体上的隐性致病基因引起的,患者在幼年时期夭折,但致病基因的携带者却能对疟疾有较强的抵抗力。现在甲、乙两地区进行调查,其中乙地区流行疟疾。两地区人群中各种基因型的比例如下图所示。

(1)在甲地区人群中A的基因频率为__________,乙地区人群中A的基因频率为__________。

(2)若干年后再进行调查,甲地区人群中A的基因频率将________,乙地区人群中AA的基因型频率将________。

(3)如果在乙地区消灭疟疾,若干年后再调查,将会发现AA的基因型频率将会________。

(4)疟疾盛行期间,乙地区人________(填“有”或“没有”)进化,甲地区人________(填“有”或“没有”)发生进化。上述现象说明___________________

___________________________________________________________。

【解析】 甲地区A的基因频率为95%+3%÷2=96.5%,乙地区A的基因频率为3%+95%÷2=50.5%。经过长期的自然选择,甲地区A的基因频率会变高,因为aa幼年夭折。乙地区AA的频率会下降,原因是只有Aa能抵抗疟疾。疟疾消灭后,AA的基因型频率会上升,因为AA和Aa均适应环境。

【答案】 (1)96.5% 50.5%

(2)上升 下降

(3)上升

(4)有 有 自然选择导致人种群的基因频率发生定向变化

[能力提升]

11.(2015·安徽高考)现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是( )

A.75%

B.50%

C.42%

D.21%

【解析】 A、a基因频率已知,据此可推导出各种群的基因型频率。种群1中各个基因型的频率分别为:AA=64%,Aa=32%,aa=4%;种群2中各个基因型的频率分别为:AA=36%,Aa=48%,aa=16%,则混合后的大种群中各个基因型的频率变为:AA=50%,Aa=40%,aa=10%;混合后的A基因频率=50%+40%×1/2=70%,a基因频率=1-70%=30%,根据遗传平衡定律,随机交配后子代中Aa的基因型频率为:2×70%×30%=42%。

【答案】 C

12.如表是某物种迁入新环境后,某对等位基因的基因频率变化情况,由这些数据不能得出的结论是( )

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

基因A的频率

0.99

0.81

0.64

0.49

0.36

0.25

0.16

0.10

基因a的频率

0.01

0.19

0.36

0.51

0.64

0.75

0.84

0.90

A.由于种群基因频率改变,该生物发生了进化

B.a基因控制的性状可能适应新环境

C.1970年,该种群中Aa的基因型频率为18%

D.基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的

【解析】 由表格中的数据可知A的基因频率不断减少,a的基因频率不断增加,由于种群基因频率发生改变,可判断该生物发生了进化;由于a基因频率不断增加,则a基因控制的隐性性状可能适应新环境;1970年A的基因频率为0.10,a的基因频率为0.90,若按平衡定律计算,得出Aa的基因频率为2×0.10×0.90=0.18,如果不遵循平衡定律就不是0.18;基因频率的改变是通过环境对生物个体性状的选择实现的。

【答案】 C

13.(2013·天津高考)家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。

家蝇种群来源

敏感性纯合体(%)

抗性杂合体(%)

抗性纯合体(%)

甲地区

78

20

2

乙地区

64

32

4

丙地区

84

15

1

下列叙述正确的是( )

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%

C.比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高

D.丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果

【解析】 解答本题需熟练掌握基因频率的计算方法,理解基因突变的概念和自然选择的作用。某通道蛋白中只有一个氨基酸被替换,可推知控制此蛋白质合成的基因发生了碱基对的替换,A项错误。甲地区家蝇种群中抗性基因的频率为(20+2×2)/(100×2)×100%=12%,B项错误。通过计算可知乙地区的抗性基因频率是最高的,但是不能得出抗性基因突变率最高的结论,C项错误。丙地区敏感性基因频率高、抗性基因频率低是自然选择的结果,D项正确。

【答案】 D

14.某地区从1964年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至1967年中期停用。下图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。R表示杀虫剂抗性基因,S表示野生敏感型基因。据图回答:

(1)R基因的出现是________的结果。

(2)在RR基因型频率达到峰值时,RS、SS基因型频率分别为4%和1%,此时R基因的频率为________。

(3)1969年中期,RR基因型几近消失,表明在________________的环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力________。

(4)该地区从此不再使用杀虫剂。预测未来种群中,最终频率最高的基因型是________,原因是_________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 (1)野生敏感型基因通过基因突变产生了抗性基因。(2)由题意知:基因型RS=4%,SS=1%,则RR=95%。故R基因的频率=95%+1/2×4%=97%。(3)1967年中期停用杀虫剂后,RR基因型频率减少,SS基因型频率增加,说明在不使用杀虫剂的环境下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力低。(4)若长期不使用杀虫剂,会使R基因的频率降低,S基因的频率增加,使SS基因型频率达到最高。

【答案】 (1)基因突变 (2)97% (3)不再使用杀虫剂 低 (4)SS 在不使用杀虫剂环境下,持续的选择作用使R基因频率越来越低

15.图中地雀A与地雀B可以交配产生可育后代,地雀C与地雀A、B之间不能互相交配。下图甲、乙、丙是关于地雀的进化、发展过程示意图。请分析回答:

(1)上述地雀之间的关系能体现基因多样性的类型是________。能体现物种多样性的类型是________。

(2)若干年后,小岛上出现地雀C的进化机制是

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(3)若图乙时期,小岛和大陆的两个地雀种群的相关基因型种类和个体数如下表。

甲

基因型

AATT

AaTT

aaTT

AATt

AaTt

aaTt

AAtt

Aatt

aatt

总数

个体数

20

22

4

20

12

3

9

8

2

100

乙

基因型

AATT

AaTT

aaTT

个体数

196

168

36400

①种群甲和种群乙的基因库相比较,甲种群基因库________(填“大”或“小”)。

②种群甲的基因A的频率为________。种群甲与种群乙相比,基因A频率更能保持稳定的是种群________。

③已知上表中乙种群每个个体有2×104个基因,每个基因的突变概率都是10-5,则该种群中出现突变的基因数是________。

【解析】 (1)地雀A与地雀B可以交配产生可育后代,属于同一物种。同一物种的个体之间也存在基因差异,存在基因多样性;地雀C与地雀A、B之间不能互相交配,产生了生殖隔离,属于不同的物种,能够体现物种多样性。

(3)①甲种群个体数只有100个,乙种群个体数有400个,因此甲种群基因库小。②种群甲的基因A的频率为×100%=×100%=70%;由于乙种群相同基因型的个体数量比较集中,而且数目较多,因此基因A频率更能保持稳定。③乙种群出现突变的基因数为2×104×10-5×400=80。

【答案】 (1)A和B A(B)和C (2)地雀种群因突变和基因重组形成不同的表现型;由于地理隔离将种群分裂为二,阻断了基因交流;大陆与小岛不同环境的自然选择导致两个种群的基因频率向不同的方向变化;达到一定程度时,两个种群之间产生生殖隔离,形成新物种C

(3)①小 ②70% 乙 ③80

1.解释突变和基因重组为生物进化提供原材料的原因。

2.种群基因频率的计算和影响因素分析。(重难点)

3.举例说明自然选择可使种群基因频率发生定向改变。(重点)

种

群

基

因

频

率

和

基

因

型

频

率

一、遗传平衡定律

1.基因频率:指种群中某基因在全部等位基因数中所占的比例。

2.基因型频率:指某种基因型的个体在种群中所占的比例。

3.基因频率的计算

在自然状态下,个体间的交配是随机的,配子的比例就是基因频率。当A、a的基因频率为p、q时,子代AA、Aa、aa的基因型频率分别是:p2、2pq、q2,并且p2+2pq+q2=(p+q)2=1。

4.遗传平衡定律的内容

在种群极大,且没有发生迁移、突变和选择的时候,种群的基因频率和基因型频率是不会发生变化的。

二、自然选择使基因频率变化

1.基因频率变化的原因

在自然界不会有极大的随机交配的种群,也不可能不发生突变,最重要的是自然选择无处不在。在诸多影响因素中,自然选择是重要因素。

2.自然选择对基因频率的影响

自然选择引起等位基因频率的变化,从而使种群基因库也发生了改变,导致了种内进化,最终将形成新的物种。

[合作探讨]

探讨1:(1)某个种群中,AA、Aa、aa的个体分别有100、400、200个,则A、a的基因频率分别是多少?

提示:A的基因频率:=0.43。

a的基因频率:1-0.43=0.57。

(2)某个种群中,AA、Aa、aa的个体分别占20%、40%、40%,则A、a的基因频率分别是多少?

提示:A的基因频率:20%+40%÷2=40%。

a的基因频率:40%+40%÷2=60%。

探讨2:自然选择作用是如何使基因频率发生变化的?

提示:自然选择通过淘汰不利变异个体引起种群基因型频率发生变化的同时,导致了种群基因频率的变化。

探讨3:若基因A、a控制的一对相对性状中,隐性性状的个体生存能力差,则A和a的基因频率会怎么变化?

提示:A基因频率上升,a基因频率下降。

[思维升华]

1.遗传平衡定律

(1)成立前提

种群非常大;没有发生迁移、突变和选择。

(2)计算公式

①推理依据:若达到遗传平衡,配子比例即基因频率。

②推理过程:当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,由基因频率计算基因型频率如下:

雄配子雌配子

A(p)

a(q)

A(p)

AA(p2)

Aa(pq)

a(q)

Aa(pq)

aa(q2)

则AA、Aa、aa三种基因型频率之和为:

p2+2pq+q2=1或(p+q)2=p2+2pq+q2=1

(3)遗传平衡定律应用

若已知达到遗传平衡的种群中某纯合体如AA或aa的基因型频率,可用开平方的方法求基因频率。

如:当告诉基因型aa的频率为x%时,则a的基因频率为,A的基因频率为1-。AA基因型频率为(1-)2;Aa基因型频率为2·(1-)。

2.比较基因频率和基因型频率

基因频率

基因型频率

公式

某基因频率=该基因的数目/该基因与其等位基因的总数×100%

某基因型频率=该基因型的个体数/总个体数×100%

外延

生物进化的实质是种群基因频率的改变

基因型频率改变,基因频率不一定改变

3.基因频率的计算规律

(1)基因位于常染色体上时

①已知调查的各种基因型的个体数,计算基因频率某基因频率=

设二倍体生物个体的某一基因库中有两个等位基因A和a,假如种群中共有N个个体,而AA、Aa、aa三种基因型的个体数分别为n1、n2、n3,那么种群中A基因的频率和a基因的频率分别是:

A基因的频率==

a基因的频率==

②已知基因型频率求基因频率

设A、a的基因频率分别用PA、Pa表示,AA、Aa、aa的基因型频率分别用PAA、PAa、Paa表示,则:

PA==(+×)=PAA+PAa

Pa==(+×)=Paa+PAa

③结论:

结论一:在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1。

结论二:一个等位基因的频率=该等位基因纯合体的频率+1/2杂合体的频率

(2)基因位于性染色体上时:XY型性别决定生物,基因在X染色体上,Y染色体上无等位基因,计算时只计X染色体上的基因数不考虑Y染色体。ZW型性别决定也是这样。

故性染色体上的基因有可能成单存在,如红绿色盲基因,Y染色体上无等位基因,因此男性基因总数与女性体内等位基因总数有差别,在确定种群等位基因及其总数时应分别考虑。

Xb的基因频率=×100%

1.在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占14%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占14%,则基因A和a的基因频率分别为( )

A.20%,80%

B.7%,93%

C.86%,14%

D.50%,50%

【解析】 A基因频率=AA+1/2Aa=14%+1/2

×72%=50%,而a基因频率=aa+1/2Aa=50%。

【答案】 D

2.对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人,820名男生中有患者65人。那么该群体中色盲基因的频率为( )

A.4.4%

B.5.1%

C.6.8%

D.10.2%

【解析】 女生中XbXb有23人,XBXb有52人,男生中XbY有65人,则Xb的频率=×100%=6.8%。

【答案】 C

3.(2014·山东高考)果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B、b)控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为________或________。若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为________。

(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为________。

(3)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8

400只,黑檀体果蝇1

600只。F1中e的基因频率为________,Ee的基因型频率为________。亲代群体中灰体果蝇的百分比为________。

(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇。出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。现有基因型为EE、Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因。(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)

实验步骤:

①用该黑檀体果蝇与基因型为________的果蝇杂交,获得F1;

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。

结果预测:Ⅰ.结果F2表现型及比例为________,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为________,则为染色体片段缺失。

【解析】 (1)根据题干信息可知,两对基因位于常染色体上且独立遗传。分析实验一的F1,灰体∶黑檀体=1∶1,长刚毛∶短刚毛=1∶1,单独分析每对等位基因的杂交特点,可知都是测交类型,由此可推知实验一的亲本组合为EeBb×eebb或eeBb×Eebb。分析实验二的F1,灰体∶黑檀体=1∶1,长刚毛∶短刚毛=1∶3,可推知亲本有关体色的杂交为测交,有关刚毛长度的杂交为双杂合子杂交,且短刚毛为显性性状,这样可以确定乙和丙控制刚毛长度的基因型都是Bb,但无法进一步确定控制体色的基因型。根据实验一和实验二的杂交结果,可推断乙的基因型可能是EeBb、eeBb。若实验一的杂交结果能验证两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,则可确定甲和乙的杂交方式为测交,即有一个为双杂合子,另一个为隐性纯合子,而前面判断已确定乙控制刚毛长度的基因型是Bb,所以乙的基因型为EeBb,甲的基因型为eebb,进而推断丙的基因型为eeBb。

(2)根据(1)中分析可知,实验二的亲本基因型为EeBb和eeBb,其后代为EeBb的概率是1/2×1/2=1/4,后代为eeBb的概率是1/2×1/2=1/4,故F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为1-1/4-1/4=1/2。

(3)题干给出的条件符合遗传平衡定律,根据F1中黑檀体果蝇ee所占的比例1

600/(1

600+8

400)×100%=16%,可以推出e的基因频率为40%,所以E的基因频率为60%,F1中Ee的基因型频率为2×40%×60%=48%。由于理想条件下不发生基因频率的改变,故亲本E和e的基因频率与F1相同,从题目中可获取信息“亲本都是纯合子,只有EE和ee个体”,假设亲代有100个个体,其中EE有x个,根据基因频率的计算公式,E基因的频率为2x/200=60%,得x=60,所以亲代群体中灰体果蝇的百分比为60%。

(4)分析题中信息可推知后代群体中这只黑檀体果蝇的基因型为ee(基因突变)或__e(染色体片段缺失),由于选择隐性个体ee进行杂交实验,后代无性状分离,无法判断该个体的基因型,所以应选择基因型为EE或Ee的个体与变异个体进行杂交,而选择Ee个体进行杂交后代配子种类多,计算繁琐,最好选择基因型为EE的个体与变异个体杂交。

方法一:选择基因型为EE的个体与变异个体进行杂交,过程如下:

Ⅰ.若为基因突变,则:

3 ∶ 1

Ⅱ.若为染色体片段缺失,则:

4 ∶ 1

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有 EE=1/2×1/2=1/4

ee=1/4×1/4=1/16

=1/4×1/4=1/16

Ee=2×1/2×1/4=1/4

__E=2×1/2×1/4=1/4

__e=2×1/4×1/4=1/8

方法二:选择基因型为Ee的个体与变异个体进行杂交,过程如下:

Ⅰ.若为基因突变,则:

7 ∶ 9

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有 EE=1/4×1/4=1/16

ee=3/4×3/4=9/16

Ee=2×3/4×1/4=6/16

Ⅱ.若为染色体片段缺失,则:

计算方法提示:可采用配子法。

F1的雌雄配子均为

雌雄配子结合情况有EE=1/4×1/4=1/16

ee=1/2×1/2=1/4

=1/4×1/4=1/16

Ee=2×1/2×1/4=1/4

__E=2×1/4×1/4=1/8

__e=2×1/2×1/4=1/4

【答案】 (1)EeBb eeBb(注:两空可颠倒) eeBb

(2)1/2 (3)40% 48% 60% (4)答案一:①EE

②Ⅰ.灰体∶黑檀体=3∶1 Ⅱ.灰体∶黑檀体=4∶1

答案二:①Ee ②Ⅰ.灰体∶黑檀体=7∶9

Ⅱ.灰体∶黑檀体=7∶8

1.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是( )

A.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的改变说明物种在不断进化

B.一个种群中,控制一对相对性状的基因频率之和为1

C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率

D.因色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体

【解析】 生物进化的实质是种群基因频率的改变,基因频率是指种群中某基因在全部等位基因数中所占的比例。控制一对相对性状的基因频率之和为1。适应环境的个体得到保留,它可以是隐性基因控制的性状,也可以是显性基因控制的性状,所以无法判断是A还是a的基因频率高。由于男性中只有一条X染色体,色盲为伴X染色体隐性遗传病,故男性患色盲的概率大于女性,但是色盲基因在男性群体和女性群体中的基因频率是相同的。

【答案】 B

2.在一个种群中随机抽出100个个体,其中基因型为AA的个体有24个,基因型为Aa的个体有72个,基因型为aa的个体有4个,那么基因A和基因a的基因频率分别是( )

A.24%、72%

B.36%、64%

C.57%、43%

D.60%、40%

【解析】 A=×100%=60%,则a=40%。

【答案】 D

3.果蝇的体色由常染色体上的一对等位基因控制,基因型BB、Bb为灰身,bb为黑身。若人为地组成一个群体,其中80%为BB的个体,20%为bb的个体,群体随机交配,其子代中Bb的比例是( )

A.25%

B.32%

C.50%

D.64%

【解析】 Bb的比例=1-BB2-bb2=1-0.82-0.22=0.32。

【答案】 B

4.某动物种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答:

(1)该种群中a基因的频率为________。

(2)如果该种群满足四个基本条件,即种群________、不发生________、不发生________、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为________;如果该种群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。

(3)假定该动物种群满足上述四个基本条件,但不发生随机交配,只在相同基因型之间进行交配,则理论上该种群的子一代中AA、Aa和aa的基因型频率分别为________、________和________;如果子一代也同样只发生相同基因型之间的交配,其后代中AA、Aa和aa的基因型频率________(填“会”或“不会”)发生改变。

【解析】 (1)AA=0.3、Aa=0.4、aa=0.3,所以a=0.4×1/2+0.3=0.5;(2)由a=0.5,可以计算出后代中aa的基因型频率是(0.5)2=0.25,且该基因型的频率不会发生改变,但是该结论的前提条件是种群足够大、不发生基因突变(或突变)、不发生选择、没有迁入迁出,且种群中个体间随机交配;(3)AA=0.3、Aa=0.4、aa=0.3,题中叙述的情况下相当于植物的自交,结果如下:0.3(AA×AA)得到0.3AA,0.4(Aa×Aa)得到0.1AA、0.2Aa、0.1aa,0.3(aa×aa)得到0.3aa,所以相同基因型之间进行交配后代中AA=0.3+0.1=0.4、Aa=0.2、aa=0.3+0.1=0.4,同理可以计算该代相同基因型个体之间的交配后代中AA=0.45、Aa=0.1、aa=0.45,所以基因型频率会发生改变。

【答案】 (1)0.5

(2)足够大 基因突变(或突变) 选择 0.25 不会

(3)0.4 0.2 0.4 会

学业分层测评(二十)

(建议用时:45分钟)

[学业达标]

1.下列与生物进化相关的叙述,正确的是( )

A.进化总是由突变引起的

B.进化时基因频率总是变化的

C.变异个体总是适应环境的

D.进化改变的是个体而不是群体

【解析】 突变和基因重组提供了进化的原材料;生物进化的实质是种群基因频率的改变;变异是不定向的,多害少利的;种群是生物进化的基本单位。

【答案】 B

2.某昆虫体色深浅受一对等位基因的控制,体色深的基因型为BB,浅的为bb,中间型为Bb,其中深色的最容易被食虫鸟发现,浅色的也较易被食虫鸟发现,而中间型则比较安全,因此,在这种天敌的选择压力下昆虫种群不会发生( )

A.基因频率的定向改变

B.种群数量的波动变化

C.基因型为Bb个体的比例大于50%

D.B基因频率高于50%

【解析】 昆虫体色在自然选择下基因频率会发生定向改变。由于天敌的影响,种群可以发生波动。基因型为bb的个体比BB个体多,B基因频率低于50%。

【答案】 D

3.某自花传粉植物种群中,亲代中AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则亲代A的基因频率和F1中AA的基因型频率分别是( )

A.55%和32.5%

B.55%和42.5%

C.45%和42.5%

D.45%和32.5%

【解析】 由题可推知亲代中Aa基因型的个体占的比例为1-30%-20%=50%,则亲代A的基因频率为30/100

AA+50/100

Aa×1/2=55%;基因型为AA的个体自交后代全部为AA,基因型为Aa的个体自交后代中有1/4为AA,所以F1中AA的基因型频率为30/100

AA×1+50/100

Aa×1/4=42.5%。

【答案】 B

4.一个随机交配的群体,某一对相对性状中,显性性状表现型的频率是0.19,则杂合体Aa的基因型频率是( )

A.0.1

B.0.6

C.0.9

D.0.18

【解析】 设控制这对相对性状的基因为A、a,显性性状表现型的频率是0.19,则隐性性状(aa)表现型的频率是0.81,可推出a的基因频率为0.9,则A的基因频率为0.1,那么Aa的基因型频率为2×0.1×0.9=0.18。

【答案】 D

5.在非洲人群中,约每10

000个人中有四个人患囊性纤维原癌,该病属于常染色体遗传。一对夫妇生有一患病的孩子。此后,该妇女与另一健康男性再婚,他们所生的孩子患此病的概率是( )

A.1/25

B.1/50

C.1/100

D.1/102

【解析】 p(aa)=4/10

000,p(a)=0.02,p(A)=0.98,p(AA)=0.98×0.98,p(Aa)=2×0.98×0.02,人群中出现Aa的概率=p(Aa)/[p(AA)+p(Aa)]=4/102。Aa×4/102Aa产生aa的概率=4/102×1/4=1/102。

【答案】 D

6.一个大山雀种群由800个个体组成,其中基因型为AA的有80只、Aa有320只、aa有400只。如果有80只基因型为aa的大山雀迁出,80只基因型为AA的大山雀迁入,则新群体中基因A的频率是( )

A.30%

B.40%

C.60%

D.70%

【解析】 由题干信息可知AA基因型频率为:(80+80)/800=20%,Aa基因型频率为320/800=40%,故基因A的频率为:20%+1/2×40%=40%。

【答案】 B

7.某种群中,AA的个体占25%,Aa的个体占50%,aa的个体占25%。若种群中的雌雄个体自由交配,且aa的个体无繁殖能力,则子代中AA∶Aa∶aa的比值是( )

A.3∶2∶3

B.4∶4∶1

C.1∶1∶0

D.1∶2∶0

【解析】 因aa的个体无繁殖能力,所以AA占1/3,Aa占2/3。种群中的雌雄个体自由交配有以下几种可能:(1)1/3AA×1/3AA=1/9AA;(2)1/3AA×2/3Aa=1/9AA和1/9Aa;(3)2/3Aa×1/3AA=1/9AA和1/9Aa;(4)2/3Aa×2/3Aa=1/9AA、2/9Aa和1/9aa。

【答案】 B

8.某种群基因库中有一对等位基因A和a,且A和a的基因频率都是50%,一段时间后,若a的基因频率变为95%,由此判断,错误的是( )

A.此时,该种群中A的基因频率为5%

B.该种群所处的环境发生了一定的变化

C.a的基因频率提高,说明a基因控制的性状更适应环境

D.种群基因频率发生改变,产生了新物种

【解析】 从题干中提供的信息可知:一段时间后a的基因频率提高,种群基因频率发生了改变,说明该种群已经发生进化了,自然环境定向选择更适应环境的a基因控制的性状,说明该种群所处的环境发生了一定的变化。种群基因频率发生改变,只能说明种群已经发生了进化,不能判断是否产生了新物种。

【答案】 D

9.某校共有学生2

400人,色盲遗传病调查统计情况是:在1

180名女生中有患者20人,携带者56人;在1

220名男生中有患者50人。该群体中色盲基因的频率约为( )

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【解析】 人类的色盲属于伴X染色体隐性遗传病,女性的体细胞中含有两个控制色觉的基因,男性的体细胞中只有一个控制色觉的基因。由题干中的数据可知,该群体中色盲基因的频率=(20×2+56+50)/(1

180×2+1

220)×100%≈4%。

【答案】 B

10.镰刀型细胞贫血症是由常染色体上的隐性致病基因引起的,患者在幼年时期夭折,但致病基因的携带者却能对疟疾有较强的抵抗力。现在甲、乙两地区进行调查,其中乙地区流行疟疾。两地区人群中各种基因型的比例如下图所示。

(1)在甲地区人群中A的基因频率为__________,乙地区人群中A的基因频率为__________。

(2)若干年后再进行调查,甲地区人群中A的基因频率将________,乙地区人群中AA的基因型频率将________。

(3)如果在乙地区消灭疟疾,若干年后再调查,将会发现AA的基因型频率将会________。

(4)疟疾盛行期间,乙地区人________(填“有”或“没有”)进化,甲地区人________(填“有”或“没有”)发生进化。上述现象说明___________________

___________________________________________________________。

【解析】 甲地区A的基因频率为95%+3%÷2=96.5%,乙地区A的基因频率为3%+95%÷2=50.5%。经过长期的自然选择,甲地区A的基因频率会变高,因为aa幼年夭折。乙地区AA的频率会下降,原因是只有Aa能抵抗疟疾。疟疾消灭后,AA的基因型频率会上升,因为AA和Aa均适应环境。

【答案】 (1)96.5% 50.5%

(2)上升 下降

(3)上升

(4)有 有 自然选择导致人种群的基因频率发生定向变化

[能力提升]

11.(2015·安徽高考)现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是( )

A.75%

B.50%

C.42%

D.21%

【解析】 A、a基因频率已知,据此可推导出各种群的基因型频率。种群1中各个基因型的频率分别为:AA=64%,Aa=32%,aa=4%;种群2中各个基因型的频率分别为:AA=36%,Aa=48%,aa=16%,则混合后的大种群中各个基因型的频率变为:AA=50%,Aa=40%,aa=10%;混合后的A基因频率=50%+40%×1/2=70%,a基因频率=1-70%=30%,根据遗传平衡定律,随机交配后子代中Aa的基因型频率为:2×70%×30%=42%。

【答案】 C

12.如表是某物种迁入新环境后,某对等位基因的基因频率变化情况,由这些数据不能得出的结论是( )

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

基因A的频率

0.99

0.81

0.64

0.49

0.36

0.25

0.16

0.10

基因a的频率

0.01

0.19

0.36

0.51

0.64

0.75

0.84

0.90

A.由于种群基因频率改变,该生物发生了进化

B.a基因控制的性状可能适应新环境

C.1970年,该种群中Aa的基因型频率为18%

D.基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的

【解析】 由表格中的数据可知A的基因频率不断减少,a的基因频率不断增加,由于种群基因频率发生改变,可判断该生物发生了进化;由于a基因频率不断增加,则a基因控制的隐性性状可能适应新环境;1970年A的基因频率为0.10,a的基因频率为0.90,若按平衡定律计算,得出Aa的基因频率为2×0.10×0.90=0.18,如果不遵循平衡定律就不是0.18;基因频率的改变是通过环境对生物个体性状的选择实现的。

【答案】 C

13.(2013·天津高考)家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。

家蝇种群来源

敏感性纯合体(%)

抗性杂合体(%)

抗性纯合体(%)

甲地区

78

20

2

乙地区

64

32

4

丙地区

84

15

1

下列叙述正确的是( )

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%

C.比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高

D.丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果

【解析】 解答本题需熟练掌握基因频率的计算方法,理解基因突变的概念和自然选择的作用。某通道蛋白中只有一个氨基酸被替换,可推知控制此蛋白质合成的基因发生了碱基对的替换,A项错误。甲地区家蝇种群中抗性基因的频率为(20+2×2)/(100×2)×100%=12%,B项错误。通过计算可知乙地区的抗性基因频率是最高的,但是不能得出抗性基因突变率最高的结论,C项错误。丙地区敏感性基因频率高、抗性基因频率低是自然选择的结果,D项正确。

【答案】 D

14.某地区从1964年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至1967年中期停用。下图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。R表示杀虫剂抗性基因,S表示野生敏感型基因。据图回答:

(1)R基因的出现是________的结果。

(2)在RR基因型频率达到峰值时,RS、SS基因型频率分别为4%和1%,此时R基因的频率为________。

(3)1969年中期,RR基因型几近消失,表明在________________的环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力________。

(4)该地区从此不再使用杀虫剂。预测未来种群中,最终频率最高的基因型是________,原因是_________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 (1)野生敏感型基因通过基因突变产生了抗性基因。(2)由题意知:基因型RS=4%,SS=1%,则RR=95%。故R基因的频率=95%+1/2×4%=97%。(3)1967年中期停用杀虫剂后,RR基因型频率减少,SS基因型频率增加,说明在不使用杀虫剂的环境下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力低。(4)若长期不使用杀虫剂,会使R基因的频率降低,S基因的频率增加,使SS基因型频率达到最高。

【答案】 (1)基因突变 (2)97% (3)不再使用杀虫剂 低 (4)SS 在不使用杀虫剂环境下,持续的选择作用使R基因频率越来越低

15.图中地雀A与地雀B可以交配产生可育后代,地雀C与地雀A、B之间不能互相交配。下图甲、乙、丙是关于地雀的进化、发展过程示意图。请分析回答:

(1)上述地雀之间的关系能体现基因多样性的类型是________。能体现物种多样性的类型是________。

(2)若干年后,小岛上出现地雀C的进化机制是

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(3)若图乙时期,小岛和大陆的两个地雀种群的相关基因型种类和个体数如下表。

甲

基因型

AATT

AaTT

aaTT

AATt

AaTt

aaTt

AAtt

Aatt

aatt

总数

个体数

20

22

4

20

12

3

9

8

2

100

乙

基因型

AATT

AaTT

aaTT

个体数

196

168

36400

①种群甲和种群乙的基因库相比较,甲种群基因库________(填“大”或“小”)。

②种群甲的基因A的频率为________。种群甲与种群乙相比,基因A频率更能保持稳定的是种群________。

③已知上表中乙种群每个个体有2×104个基因,每个基因的突变概率都是10-5,则该种群中出现突变的基因数是________。

【解析】 (1)地雀A与地雀B可以交配产生可育后代,属于同一物种。同一物种的个体之间也存在基因差异,存在基因多样性;地雀C与地雀A、B之间不能互相交配,产生了生殖隔离,属于不同的物种,能够体现物种多样性。

(3)①甲种群个体数只有100个,乙种群个体数有400个,因此甲种群基因库小。②种群甲的基因A的频率为×100%=×100%=70%;由于乙种群相同基因型的个体数量比较集中,而且数目较多,因此基因A频率更能保持稳定。③乙种群出现突变的基因数为2×104×10-5×400=80。

【答案】 (1)A和B A(B)和C (2)地雀种群因突变和基因重组形成不同的表现型;由于地理隔离将种群分裂为二,阻断了基因交流;大陆与小岛不同环境的自然选择导致两个种群的基因频率向不同的方向变化;达到一定程度时,两个种群之间产生生殖隔离,形成新物种C

(3)①小 ②70% 乙 ③80