2016-2017学年高一生物必修二检测:第4单元第1章第1节现代生物进化理论(中图版)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高一生物必修二检测:第4单元第1章第1节现代生物进化理论(中图版)(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-01-16 15:54:50 | ||

图片预览

文档简介

第一章 生物进化理论

第一节 现代生物进化理论

1.说明现代生物进化理论的主要内容。

2.解释生物进化的实质。(重点)

3.分析隔离在物种形成中的作用。(重难点)

现

代

生

物

进

化

理

论

1.生物进化的基本单位是种群

(1)种群的概念

(3)进化发生在种群而不是个体。

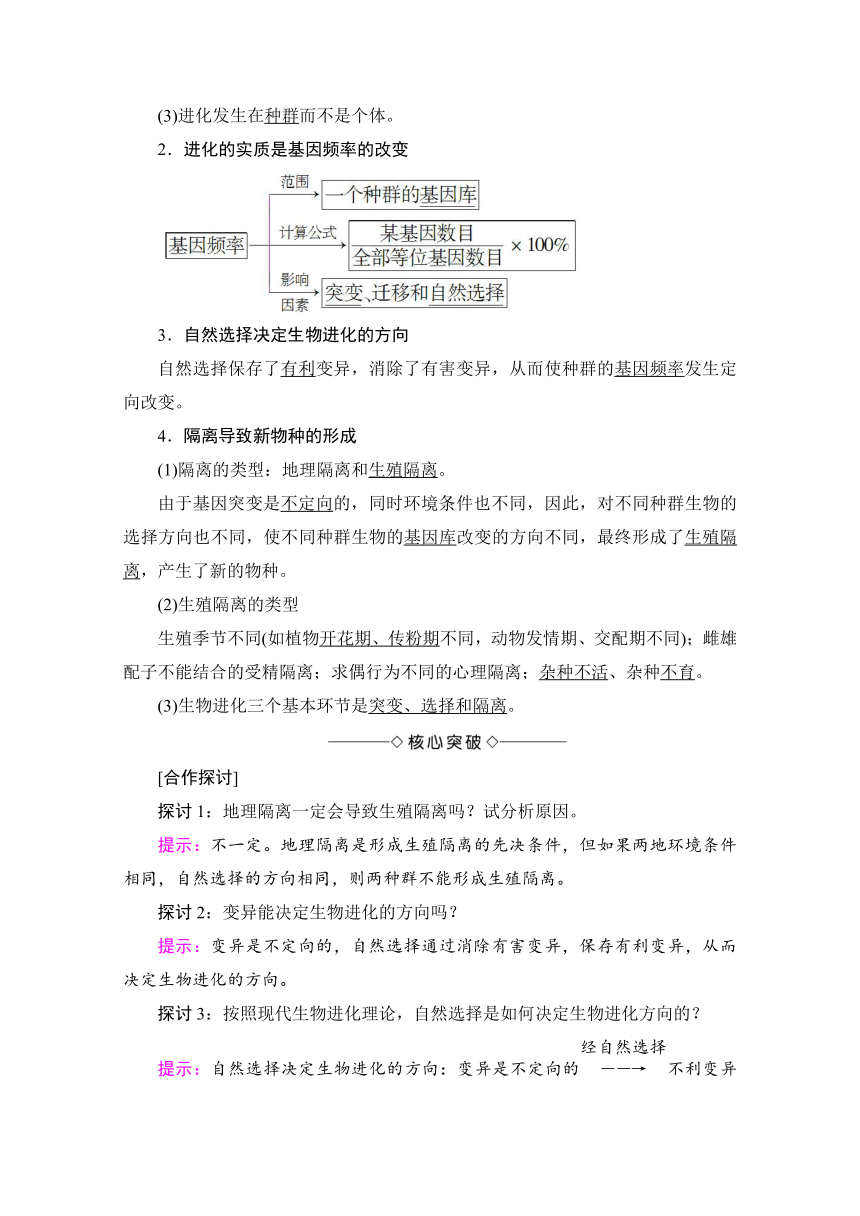

2.进化的实质是基因频率的改变

3.自然选择决定生物进化的方向

自然选择保存了有利变异,消除了有害变异,从而使种群的基因频率发生定向改变。

4.隔离导致新物种的形成

(1)隔离的类型:地理隔离和生殖隔离。

由于基因突变是不定向的,同时环境条件也不同,因此,对不同种群生物的选择方向也不同,使不同种群生物的基因库改变的方向不同,最终形成了生殖隔离,产生了新的物种。

(2)生殖隔离的类型

生殖季节不同(如植物开花期、传粉期不同,动物发情期、交配期不同);雌雄配子不能结合的受精隔离;求偶行为不同的心理隔离;杂种不活、杂种不育。

(3)生物进化三个基本环节是突变、选择和隔离。

[合作探讨]

探讨1:地理隔离一定会导致生殖隔离吗?试分析原因。

提示:不一定。地理隔离是形成生殖隔离的先决条件,但如果两地环境条件相同,自然选择的方向相同,则两种群不能形成生殖隔离。

探讨2:变异能决定生物进化的方向吗?

提示:变异是不定向的,自然选择通过消除有害变异,保存有利变异,从而决定生物进化的方向。

探讨3:按照现代生物进化理论,自然选择是如何决定生物进化方向的?

提示:自然选择决定生物进化的方向:变异是不定向的不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累→种群的基因频率发生定向改变生物朝一定方向缓慢进化。

[思维升华]

1.区分物种和种群

种群

物种

概念

生活在同一地域的同种生物的所有成员。种群是生物进化和繁殖的基本单位,同一种群内的个体之间可以进行基因交流

具有一定的形态结构和生理功能,能够在自然状态下相互交配,并且产生可育后代的生物

范围

较小范围内的同种生物的个体

分布在不同区域内的同种生物的所有种群

判断标准

①种群的“三要素”,“同一地域”“同种”和“所有”

②同一物种的不同种群间不存在生殖隔离,交配能产生可育后代

①能自由交配产生可育后代②不同物种间存在生殖隔离

联系

①同一物种是由不同的种群构成的②同一物种的不同种群存在地理隔离,但在一定条件下可以进行基因交流

2.地理隔离和生殖隔离

地理隔离

生殖隔离

区别

概念

同一物种由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流

不同的物种间不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育后代

特点

自然条件下基因不能交流,一定条件下可以进行基因交流

种群间不能发生基因交流

结果

形成不同的亚种

形成不同的物种

联系

地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期;长期的地理隔离最终形成生殖隔离,生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段

(1)物种是自然状态下能够自由交配并产生可育后代的一群生物,一个物种可能在不同地点和时间形成不同的种群。

(2)种群是同一种生物、同一地点、同一时间形成的一个群体。种群“小”,不同种群间有地理隔离;物种“大”,不同物种间有生殖隔离。

(3)判断生物是不是同一物种,如果来历不明,形态结构相似可靠依据是:看是否存在生殖隔离。若存在生殖隔离,则不是同一物种。

3.突变和基因重组可为进化提供原材料

(1)可遗传的变异为生物进化提供了原材料。

①可遗传的变异来源于基因突变、基因重组,以及染色体变异。其中染色体变异和基因突变统称为突变。

②突变的频率虽然很低,但一个种群往往由许多个体组成,而且每一个个体中的每一个细胞都含有成千上万个基因,所以在种群中每一代都会产生大量的突变。

(2)基因突变能够产生新的基因。基因突变、基因重组和染色体变异都能产生新的基因型,都属于可遗传的变异,但只有基因突变能产生新的基因(等位基因)。

(3)生物的变异是否有利取决于它们的生存环境,同样的变异在不同的生存环境中可能有利,也可能有害。

(4)突变是不定向的,基因重组是随机的,可为进化提供原材料,但不能决定生物进化的方向。

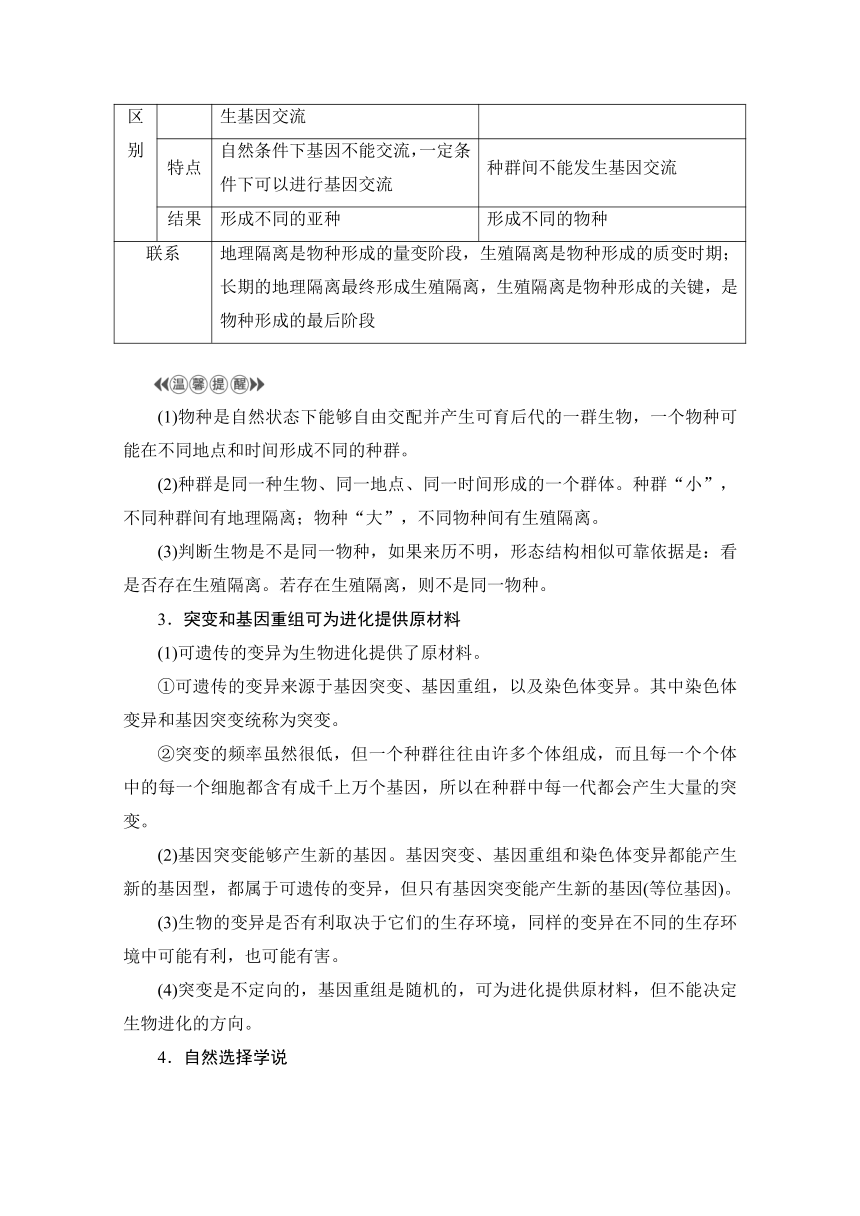

4.自然选择学说

5.现代生物进化理论

6.达尔文自然选择学说与现代生物进化理论的异同点

1.下列关于物种和种群的叙述中,错误的是( )

A.一个物种可以形成多个种群,一个种群中只能含有一个物种

B.若物种乙是由物种甲进化来的,则物种乙和物种甲之间一定发生了生殖隔离

C.突变、基因重组和自然选择均能定向改变种群的基因频率

D.若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化

【解析】 突变和基因重组为生物的进化提供原材料,能定向改变种群基因频率的只有自然选择,其决定进化的方向。故C项错误。

【答案】 C

2.对自然选择学说的正确理解是( )

①环境改变使生物产生适应性的变异 ②能够遗传的变异是生物进化的基础 ③变异是不定向的 ④变异是定向的 ⑤变异经过长期自然选择和积累可以产生出生物的新类型

A.②④⑤

B.②③⑤

C.①②④

D.①③⑥

【解析】 变异是不定向的,而自然选择是定向的;生物产生不同方向的变异,但只有适应当前环境的个体能生存下来。重点在于:环境“选择了某种变异”,而不是“使生物产生变异”。

【答案】 B

1.下列哪项不是生物进化的原材料( )

A.基因突变

B.基因重组

C.不遗传的变异

D.染色体变异

【解析】 突变和基因重组为生物进化提供了原材料,其中突变又包括基因突变和染色体变异。

【答案】 C

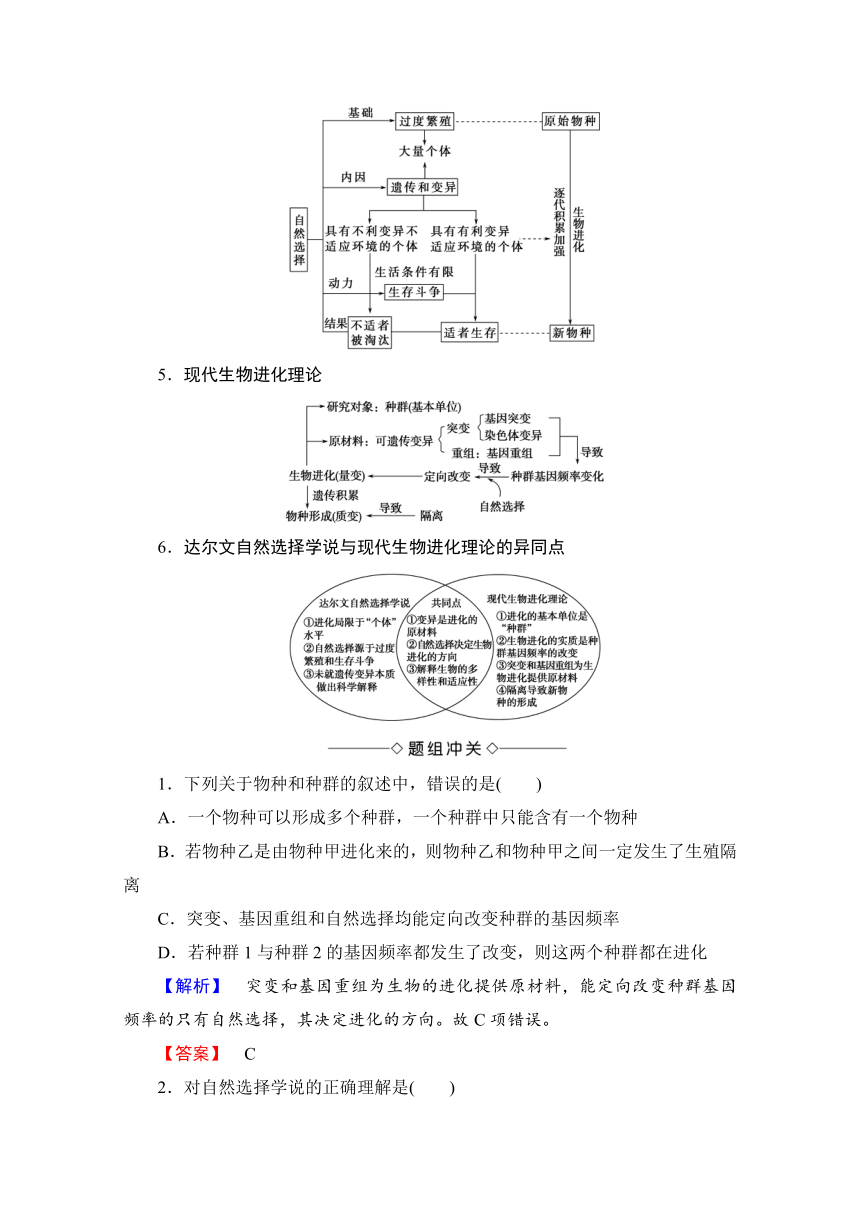

2.某海岛上生活着一种昆虫,经调查翅的长度和个体数量的关系如图曲线。后来该小岛上经常刮大风,若干年后再进行调查,你认为最能代表此时情况的曲线图是( )

【解析】 在“大风”这一选择因素作用下,该昆虫的翅长度向两个极端方向发展与环境相适应,而翅长度居中者将被淘汰。

【答案】 D

3.下列关于物种的叙述,不正确的是( )

A.同一物种的个体之间在自然条件下能够相互交配和繁殖,并能够产生可育后代

B.经过长期的地理隔离而达到生殖隔离是物种形成比较常见的一种方式

C.区分物种有多种依据,但最主要的是看有无生殖隔离

D.不同物种的种群在自然条件下基因不能自由交流

【解析】 同一物种的个体之间不存在生殖隔离,能产生可育后代;经过地理隔离会使基因库产生差异,长期进化就有可能产生生殖隔离;物种的区分依据就是看是否存在生殖隔离;不同种群间的个体,由于有生殖隔离,所以在自然条件下基因不能自由交流。

【答案】 C

4.下列关于隔离的叙述,不正确的是( )

A.阻止了种群间的基因交流

B.物种的形成都必定先经过长期的地理隔离

C.遗传组成上的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.多倍体植物的产生不需要经过地理隔离

【解析】 地理隔离使自然选择的方向不同,但物种的形成最终是防止种群间的基因交流,即生殖隔离。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。

【答案】 B

5.根据达尔文自然选择学说(图解如下),下列叙述不属于对现代生物进化理论的补充、完善的是( )

A.生物进化的实质是种群基因频率的变化

B.种群是生物进化的基本单位

C.隔离是物种形成的必要条件

D.自然选择决定生物进化的方向,是通过生存斗争实现的

【解析】 自然选择学说和现代生物进化理论都认为自然选择决定生物进化的方向,因此D项不是对现代生物进化理论的补充和完善内容。

【答案】 D

学业分层测评(十九)

(建议用时:45分钟)

[学业达标]

1.新物种形成的标志是( )

A.具有新的生理功能

B.出现新的形态结构

C.出现地理隔离

D.形成生殖隔离

【解析】 物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物,不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代。存在生殖隔离标志着新物种形成。

【答案】 D

2.据统计美洲棉尾兔的分布情况是这样的,在美国东部棉尾兔有8种,而在西部多山地区则有23种,这说明下列哪种因素在物种的形成中起了重要作用?( )

A.变异

B.遗传

C.地理隔离

D.生殖隔离

【解析】 美洲棉尾兔在东西部的差异主要是由于地理方面的原因造成的。故物种形成的原因是地理隔离。

【答案】 C

3.下列关于种群和物种的叙述中,不正确的是( )

A.一个种群属于同一个物种

B.两个种群间生物若存在生殖隔离,则这两个种群就属于两个物种

C.同一物种的个体都是生活在一起的

D.种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的单位

【解析】 生活在一定区域的同种生物的全部个体是一个种群,能够在自然状况下相互交配并且产生可育后代的一群生物是同一个物种,同一物种可以因地理隔离形成不同的种群。

【答案】 C

4.在一个气候环境多变的生态系统中,生存机会最多的种群是( )

A.个体最大的种群

B.个体最小的种群

C.个体差异最少的种群

D.个体差异最多的种群

【解析】 如果种群中缺少变异,环境变化时,种群中的个体要适应就可能全部适应,要是不适应就有可能被全部淘汰。

【答案】 D

5.下列符合现代生物进化理论的叙述的是( )

A.物种的形成可以不经过隔离

B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

C.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向

D.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率

【解析】 隔离包括地理隔离和生殖隔离。物种的形成可以不经过地理隔离,但必须出现生殖隔离,故A项错误;生物进化的实质是种群中的基因频率发生定向改变,故B项错误;生物进化的方向由自然选择决定,故C项错误。基因突变产生的有利变异在自然选择的作用下,有更多产生后代的机会,故种群中相应基因的频率会不断提高;相反,具有不利变异的个体留下后代的机会少,种群中相应基因的频率会下降;综合上述可见,自然选择是通过作用于个体而影响种群的基因频率的。

【答案】 D

6.在同一区域中生长着两种杜鹃花,在人工条件下,它们之间都可以杂交成功。但在自然状态下不能杂交,因为一种杜鹃花在6月初产生花粉,另一种在6月下旬产生花粉。这种现象属于( )

A.优胜劣汰

B.过度繁殖

C.生殖隔离

D.性状分离

【解析】 由于生殖季节不同,即开花期不同而引起的生殖隔离。

【答案】 C

7.公鹿往往用角作为争夺配偶的武器,按照达尔文的观点,现代的公鹿鹿角发达的原因是( )

A.代代经常使用的结果

B.变异朝着有利于生殖的方向发展的结果

C.繁衍后代的需要

D.自然选择的结果

【解析】 按照达尔文的自然选择学说,公鹿鹿角发达是争夺配偶(生育权)的有利变异,是经过长期逐代自然选择定向积累的结果。

【答案】 D

8.随着全球范围内抗生素的广泛和大量应用,抗药细菌不断出现,它可以通过多种途径对抗生素产生抗性,下列分析正确的是( )

A.抗生素的不断使用,使细菌逐渐适应而产生抗药性

B.细菌的变异是不定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

C.细菌的变异是定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

D.抗生素使细菌产生了定向变异

【解析】 抗生素是一类广谱杀菌药物,对细菌具有杀灭作用,同时具有选择作用,抗生素没有杀灭所有的细菌,原因是细菌中有经过变异而具有对抗生素具有抗性的个体,抗生素杀灭不具有抗性的个体,即对不定向的变异进行了定向选择。

【答案】 B

9.如图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头是被淘汰的变异个体,请判断下列说法错误的是( )

A.不同物种形成的过程可以表示为A→B→C→D

B.自然选择的方向可以表示为A→B→C→D

C.物种形成的基本过程是突变和基因重组、自然选择、地理隔离

D.变异是不定向的,大多数变异对生物是有害的

【解析】 由题图可以看出,变异是不定向的,大多数变异产生的个体都被淘汰了,故是有害的;不同物种形成的过程和自然选择的方向都可以表示为A→B→C→D;物种形成的基本过程是突变和基因重组、自然选择、隔离,只有达到生殖隔离才标志着新物种形成。

【答案】 C

10.下图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,据图回答问题。

(1)A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是________和________。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因是:B与C之间已经形成

________。

(3)迁到乙岛的B物种进化为D物种的原因是__________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【答案】 (1)自然选择 地理隔离 (2)生殖隔离 (3)因甲、乙两岛的环境条件不同,且存在地理隔离,最终形成生殖隔离

[能力提升]

11.按照达尔文的自然选择学说,下列叙述正确的是( )

A.害虫抗药性的增强,是因为杀虫剂引起害虫产生抗药性,并在后代中不断积累

B.食蚁兽的长舌是长期舔食树缝中的蚂蚁,反复不断伸长的结果

C.鹿与狼在长期的生存斗争中相互选择,结果都发展了各自的特征

D.春小麦连年冬种可变成冬小麦,这是环境影响的结果

【解析】 害虫抗药性的产生不是杀虫剂引起的,种群内本来就存在抗药性的变异,杀虫剂仅仅起到了选择的作用,A错误;某些器官由于经常使用而发达,并且传递给下一代,这是拉马克的“用进废退”观点,B错误;春小麦和冬小麦是两个物种,春小麦不会由于连年冬种而成为冬小麦,D错误。C项说明鹿和狼相互选择,生存下来的类型经过一代代的积累,结果发展成为具有各自特征的种群,这符合达尔文自然选择学说的观点。

【答案】 C

12.如图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是( )

A.图中A表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.种群基因频率发生改变是形成新物种的前提

C.图中B表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

D.图中C表示生殖隔离,指两种生物不能杂交产生后代

【解析】 图中A应表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异。图中B表示地理隔离,但并不是新物种形成的必要条件,有些新物种(如多倍体)形成不需要经过地理隔离。存在生殖隔离的两种生物除了不能杂交产生后代外,还有能进行交配却不能产生可育后代,产生了后代但后代不育等。

【答案】 B

13.(2014·江苏高考)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌具有耐药性。下列有关叙述正确的是( )

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌

C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性

D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成

【解析】 A项,抗生素不能诱导细菌发生突变,而是对具有不同耐药性的细菌进行选择。

B项,细菌本身就存在耐药性的与非耐药性的两种类型,所以即使新生儿未接触过抗生素,新生儿感染的细菌也可能存在耐药性的类型。

C项,新生儿体内缺少免疫球蛋白,将会导致体内的致病菌数量增加,但不会增加其耐药性,耐药性的增加是药物对致病菌进行选择的结果。

D项,新生儿出生时没有及时接种疫苗,不能对该类细菌产生免疫力,将导致致病菌在体内繁殖。

【答案】 B

14.某时期,长江中下游地区的大块农田发生稻化螟虫害,承包土地的农民起初在稻田里喷洒DDT农药,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在此时期内稻化螟种群密度变化示意图,分析并回答下列问题:

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是______________________________________

___________________________________________________________。

(2)从B点到C点曲线回升的原因是__________________________________

___________________________________________________________。

在这个过程中,农药对害虫起________作用,这种作用是________(填“定向”或“不定向”)的,

是通过农药与害虫之间的________实现的。

(3)一般认为,C到E点为生物防治期,请根据曲线对比两种治虫方法,可以看出农药防治害虫的缺点是_________________________________________

___________________________________________________________。

(4)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是________。

【解析】 (1)由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,所以在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存。(2)由于抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群中个体数量增多,所以BC段曲线回升。该过程中农药起选择作用,具有定向性,通过生存斗争来实现。(3)用农药防治害虫会使害虫种群抗药性增强,不能有效地控制害虫数量。(4)C点害虫数量又开始大量减少,最可能是因为改用了其他种类的农药。

【答案】 (1)变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异

(2)这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群中个体数量增多 选择 定向 生存斗争

(3)会使害虫种群的抗药性增加,不能有效地控制害虫数量

(4)改用了其他种类的农药

15.回答下列有关生物进化的问题:

(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化中的基本环节。X、Y分别是__________、__________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的________。

(3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为蜥蜴的________。

(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因;w代表联趾(趾间有蹼)基因。图2表示这两种性状比例变化的过程。

图2

①由于蜥蜴过度繁殖,导致________加剧。

②小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是___________________________________________________________

___________________________________________________________。

③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。

【解析】 (1)生物进化的基本环节是突变、自然选择和隔离;(2)小岛上原有蜥蜴个体构成种群,是进化的基本单位;(3)小岛上生存的蜥蜴个体含有的全部基因称为基因库;(4)蜥蜴过度繁殖导致生存斗争(种内斗争)加剧,使小岛上食物短缺,而联趾型蜥蜴能游泳可以获取更多食物,适应环境,个体数逐渐增加,这种变化的本质是种群基因频率的变化。

【答案】 (1)突变(变异) 自然选择 (2)种群 基本单位 (3)基因库 (4)①生存斗争(种内斗争) ②联趾型个体趾间有蹼,适合游泳,可以从水中获取食物。因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存和繁殖机会较多 ③基因频率

第一节 现代生物进化理论

1.说明现代生物进化理论的主要内容。

2.解释生物进化的实质。(重点)

3.分析隔离在物种形成中的作用。(重难点)

现

代

生

物

进

化

理

论

1.生物进化的基本单位是种群

(1)种群的概念

(3)进化发生在种群而不是个体。

2.进化的实质是基因频率的改变

3.自然选择决定生物进化的方向

自然选择保存了有利变异,消除了有害变异,从而使种群的基因频率发生定向改变。

4.隔离导致新物种的形成

(1)隔离的类型:地理隔离和生殖隔离。

由于基因突变是不定向的,同时环境条件也不同,因此,对不同种群生物的选择方向也不同,使不同种群生物的基因库改变的方向不同,最终形成了生殖隔离,产生了新的物种。

(2)生殖隔离的类型

生殖季节不同(如植物开花期、传粉期不同,动物发情期、交配期不同);雌雄配子不能结合的受精隔离;求偶行为不同的心理隔离;杂种不活、杂种不育。

(3)生物进化三个基本环节是突变、选择和隔离。

[合作探讨]

探讨1:地理隔离一定会导致生殖隔离吗?试分析原因。

提示:不一定。地理隔离是形成生殖隔离的先决条件,但如果两地环境条件相同,自然选择的方向相同,则两种群不能形成生殖隔离。

探讨2:变异能决定生物进化的方向吗?

提示:变异是不定向的,自然选择通过消除有害变异,保存有利变异,从而决定生物进化的方向。

探讨3:按照现代生物进化理论,自然选择是如何决定生物进化方向的?

提示:自然选择决定生物进化的方向:变异是不定向的不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累→种群的基因频率发生定向改变生物朝一定方向缓慢进化。

[思维升华]

1.区分物种和种群

种群

物种

概念

生活在同一地域的同种生物的所有成员。种群是生物进化和繁殖的基本单位,同一种群内的个体之间可以进行基因交流

具有一定的形态结构和生理功能,能够在自然状态下相互交配,并且产生可育后代的生物

范围

较小范围内的同种生物的个体

分布在不同区域内的同种生物的所有种群

判断标准

①种群的“三要素”,“同一地域”“同种”和“所有”

②同一物种的不同种群间不存在生殖隔离,交配能产生可育后代

①能自由交配产生可育后代②不同物种间存在生殖隔离

联系

①同一物种是由不同的种群构成的②同一物种的不同种群存在地理隔离,但在一定条件下可以进行基因交流

2.地理隔离和生殖隔离

地理隔离

生殖隔离

区别

概念

同一物种由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流

不同的物种间不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育后代

特点

自然条件下基因不能交流,一定条件下可以进行基因交流

种群间不能发生基因交流

结果

形成不同的亚种

形成不同的物种

联系

地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期;长期的地理隔离最终形成生殖隔离,生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段

(1)物种是自然状态下能够自由交配并产生可育后代的一群生物,一个物种可能在不同地点和时间形成不同的种群。

(2)种群是同一种生物、同一地点、同一时间形成的一个群体。种群“小”,不同种群间有地理隔离;物种“大”,不同物种间有生殖隔离。

(3)判断生物是不是同一物种,如果来历不明,形态结构相似可靠依据是:看是否存在生殖隔离。若存在生殖隔离,则不是同一物种。

3.突变和基因重组可为进化提供原材料

(1)可遗传的变异为生物进化提供了原材料。

①可遗传的变异来源于基因突变、基因重组,以及染色体变异。其中染色体变异和基因突变统称为突变。

②突变的频率虽然很低,但一个种群往往由许多个体组成,而且每一个个体中的每一个细胞都含有成千上万个基因,所以在种群中每一代都会产生大量的突变。

(2)基因突变能够产生新的基因。基因突变、基因重组和染色体变异都能产生新的基因型,都属于可遗传的变异,但只有基因突变能产生新的基因(等位基因)。

(3)生物的变异是否有利取决于它们的生存环境,同样的变异在不同的生存环境中可能有利,也可能有害。

(4)突变是不定向的,基因重组是随机的,可为进化提供原材料,但不能决定生物进化的方向。

4.自然选择学说

5.现代生物进化理论

6.达尔文自然选择学说与现代生物进化理论的异同点

1.下列关于物种和种群的叙述中,错误的是( )

A.一个物种可以形成多个种群,一个种群中只能含有一个物种

B.若物种乙是由物种甲进化来的,则物种乙和物种甲之间一定发生了生殖隔离

C.突变、基因重组和自然选择均能定向改变种群的基因频率

D.若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化

【解析】 突变和基因重组为生物的进化提供原材料,能定向改变种群基因频率的只有自然选择,其决定进化的方向。故C项错误。

【答案】 C

2.对自然选择学说的正确理解是( )

①环境改变使生物产生适应性的变异 ②能够遗传的变异是生物进化的基础 ③变异是不定向的 ④变异是定向的 ⑤变异经过长期自然选择和积累可以产生出生物的新类型

A.②④⑤

B.②③⑤

C.①②④

D.①③⑥

【解析】 变异是不定向的,而自然选择是定向的;生物产生不同方向的变异,但只有适应当前环境的个体能生存下来。重点在于:环境“选择了某种变异”,而不是“使生物产生变异”。

【答案】 B

1.下列哪项不是生物进化的原材料( )

A.基因突变

B.基因重组

C.不遗传的变异

D.染色体变异

【解析】 突变和基因重组为生物进化提供了原材料,其中突变又包括基因突变和染色体变异。

【答案】 C

2.某海岛上生活着一种昆虫,经调查翅的长度和个体数量的关系如图曲线。后来该小岛上经常刮大风,若干年后再进行调查,你认为最能代表此时情况的曲线图是( )

【解析】 在“大风”这一选择因素作用下,该昆虫的翅长度向两个极端方向发展与环境相适应,而翅长度居中者将被淘汰。

【答案】 D

3.下列关于物种的叙述,不正确的是( )

A.同一物种的个体之间在自然条件下能够相互交配和繁殖,并能够产生可育后代

B.经过长期的地理隔离而达到生殖隔离是物种形成比较常见的一种方式

C.区分物种有多种依据,但最主要的是看有无生殖隔离

D.不同物种的种群在自然条件下基因不能自由交流

【解析】 同一物种的个体之间不存在生殖隔离,能产生可育后代;经过地理隔离会使基因库产生差异,长期进化就有可能产生生殖隔离;物种的区分依据就是看是否存在生殖隔离;不同种群间的个体,由于有生殖隔离,所以在自然条件下基因不能自由交流。

【答案】 C

4.下列关于隔离的叙述,不正确的是( )

A.阻止了种群间的基因交流

B.物种的形成都必定先经过长期的地理隔离

C.遗传组成上的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.多倍体植物的产生不需要经过地理隔离

【解析】 地理隔离使自然选择的方向不同,但物种的形成最终是防止种群间的基因交流,即生殖隔离。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。

【答案】 B

5.根据达尔文自然选择学说(图解如下),下列叙述不属于对现代生物进化理论的补充、完善的是( )

A.生物进化的实质是种群基因频率的变化

B.种群是生物进化的基本单位

C.隔离是物种形成的必要条件

D.自然选择决定生物进化的方向,是通过生存斗争实现的

【解析】 自然选择学说和现代生物进化理论都认为自然选择决定生物进化的方向,因此D项不是对现代生物进化理论的补充和完善内容。

【答案】 D

学业分层测评(十九)

(建议用时:45分钟)

[学业达标]

1.新物种形成的标志是( )

A.具有新的生理功能

B.出现新的形态结构

C.出现地理隔离

D.形成生殖隔离

【解析】 物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物,不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代。存在生殖隔离标志着新物种形成。

【答案】 D

2.据统计美洲棉尾兔的分布情况是这样的,在美国东部棉尾兔有8种,而在西部多山地区则有23种,这说明下列哪种因素在物种的形成中起了重要作用?( )

A.变异

B.遗传

C.地理隔离

D.生殖隔离

【解析】 美洲棉尾兔在东西部的差异主要是由于地理方面的原因造成的。故物种形成的原因是地理隔离。

【答案】 C

3.下列关于种群和物种的叙述中,不正确的是( )

A.一个种群属于同一个物种

B.两个种群间生物若存在生殖隔离,则这两个种群就属于两个物种

C.同一物种的个体都是生活在一起的

D.种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的单位

【解析】 生活在一定区域的同种生物的全部个体是一个种群,能够在自然状况下相互交配并且产生可育后代的一群生物是同一个物种,同一物种可以因地理隔离形成不同的种群。

【答案】 C

4.在一个气候环境多变的生态系统中,生存机会最多的种群是( )

A.个体最大的种群

B.个体最小的种群

C.个体差异最少的种群

D.个体差异最多的种群

【解析】 如果种群中缺少变异,环境变化时,种群中的个体要适应就可能全部适应,要是不适应就有可能被全部淘汰。

【答案】 D

5.下列符合现代生物进化理论的叙述的是( )

A.物种的形成可以不经过隔离

B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

C.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向

D.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率

【解析】 隔离包括地理隔离和生殖隔离。物种的形成可以不经过地理隔离,但必须出现生殖隔离,故A项错误;生物进化的实质是种群中的基因频率发生定向改变,故B项错误;生物进化的方向由自然选择决定,故C项错误。基因突变产生的有利变异在自然选择的作用下,有更多产生后代的机会,故种群中相应基因的频率会不断提高;相反,具有不利变异的个体留下后代的机会少,种群中相应基因的频率会下降;综合上述可见,自然选择是通过作用于个体而影响种群的基因频率的。

【答案】 D

6.在同一区域中生长着两种杜鹃花,在人工条件下,它们之间都可以杂交成功。但在自然状态下不能杂交,因为一种杜鹃花在6月初产生花粉,另一种在6月下旬产生花粉。这种现象属于( )

A.优胜劣汰

B.过度繁殖

C.生殖隔离

D.性状分离

【解析】 由于生殖季节不同,即开花期不同而引起的生殖隔离。

【答案】 C

7.公鹿往往用角作为争夺配偶的武器,按照达尔文的观点,现代的公鹿鹿角发达的原因是( )

A.代代经常使用的结果

B.变异朝着有利于生殖的方向发展的结果

C.繁衍后代的需要

D.自然选择的结果

【解析】 按照达尔文的自然选择学说,公鹿鹿角发达是争夺配偶(生育权)的有利变异,是经过长期逐代自然选择定向积累的结果。

【答案】 D

8.随着全球范围内抗生素的广泛和大量应用,抗药细菌不断出现,它可以通过多种途径对抗生素产生抗性,下列分析正确的是( )

A.抗生素的不断使用,使细菌逐渐适应而产生抗药性

B.细菌的变异是不定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

C.细菌的变异是定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

D.抗生素使细菌产生了定向变异

【解析】 抗生素是一类广谱杀菌药物,对细菌具有杀灭作用,同时具有选择作用,抗生素没有杀灭所有的细菌,原因是细菌中有经过变异而具有对抗生素具有抗性的个体,抗生素杀灭不具有抗性的个体,即对不定向的变异进行了定向选择。

【答案】 B

9.如图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头是被淘汰的变异个体,请判断下列说法错误的是( )

A.不同物种形成的过程可以表示为A→B→C→D

B.自然选择的方向可以表示为A→B→C→D

C.物种形成的基本过程是突变和基因重组、自然选择、地理隔离

D.变异是不定向的,大多数变异对生物是有害的

【解析】 由题图可以看出,变异是不定向的,大多数变异产生的个体都被淘汰了,故是有害的;不同物种形成的过程和自然选择的方向都可以表示为A→B→C→D;物种形成的基本过程是突变和基因重组、自然选择、隔离,只有达到生殖隔离才标志着新物种形成。

【答案】 C

10.下图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,据图回答问题。

(1)A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是________和________。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因是:B与C之间已经形成

________。

(3)迁到乙岛的B物种进化为D物种的原因是__________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【答案】 (1)自然选择 地理隔离 (2)生殖隔离 (3)因甲、乙两岛的环境条件不同,且存在地理隔离,最终形成生殖隔离

[能力提升]

11.按照达尔文的自然选择学说,下列叙述正确的是( )

A.害虫抗药性的增强,是因为杀虫剂引起害虫产生抗药性,并在后代中不断积累

B.食蚁兽的长舌是长期舔食树缝中的蚂蚁,反复不断伸长的结果

C.鹿与狼在长期的生存斗争中相互选择,结果都发展了各自的特征

D.春小麦连年冬种可变成冬小麦,这是环境影响的结果

【解析】 害虫抗药性的产生不是杀虫剂引起的,种群内本来就存在抗药性的变异,杀虫剂仅仅起到了选择的作用,A错误;某些器官由于经常使用而发达,并且传递给下一代,这是拉马克的“用进废退”观点,B错误;春小麦和冬小麦是两个物种,春小麦不会由于连年冬种而成为冬小麦,D错误。C项说明鹿和狼相互选择,生存下来的类型经过一代代的积累,结果发展成为具有各自特征的种群,这符合达尔文自然选择学说的观点。

【答案】 C

12.如图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是( )

A.图中A表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.种群基因频率发生改变是形成新物种的前提

C.图中B表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

D.图中C表示生殖隔离,指两种生物不能杂交产生后代

【解析】 图中A应表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异。图中B表示地理隔离,但并不是新物种形成的必要条件,有些新物种(如多倍体)形成不需要经过地理隔离。存在生殖隔离的两种生物除了不能杂交产生后代外,还有能进行交配却不能产生可育后代,产生了后代但后代不育等。

【答案】 B

13.(2014·江苏高考)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌具有耐药性。下列有关叙述正确的是( )

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌

C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性

D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成

【解析】 A项,抗生素不能诱导细菌发生突变,而是对具有不同耐药性的细菌进行选择。

B项,细菌本身就存在耐药性的与非耐药性的两种类型,所以即使新生儿未接触过抗生素,新生儿感染的细菌也可能存在耐药性的类型。

C项,新生儿体内缺少免疫球蛋白,将会导致体内的致病菌数量增加,但不会增加其耐药性,耐药性的增加是药物对致病菌进行选择的结果。

D项,新生儿出生时没有及时接种疫苗,不能对该类细菌产生免疫力,将导致致病菌在体内繁殖。

【答案】 B

14.某时期,长江中下游地区的大块农田发生稻化螟虫害,承包土地的农民起初在稻田里喷洒DDT农药,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在此时期内稻化螟种群密度变化示意图,分析并回答下列问题:

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是______________________________________

___________________________________________________________。

(2)从B点到C点曲线回升的原因是__________________________________

___________________________________________________________。

在这个过程中,农药对害虫起________作用,这种作用是________(填“定向”或“不定向”)的,

是通过农药与害虫之间的________实现的。

(3)一般认为,C到E点为生物防治期,请根据曲线对比两种治虫方法,可以看出农药防治害虫的缺点是_________________________________________

___________________________________________________________。

(4)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是________。

【解析】 (1)由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,所以在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度急剧下降,但仍有极少数个体得以生存。(2)由于抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群中个体数量增多,所以BC段曲线回升。该过程中农药起选择作用,具有定向性,通过生存斗争来实现。(3)用农药防治害虫会使害虫种群抗药性增强,不能有效地控制害虫数量。(4)C点害虫数量又开始大量减少,最可能是因为改用了其他种类的农药。

【答案】 (1)变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异

(2)这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群中个体数量增多 选择 定向 生存斗争

(3)会使害虫种群的抗药性增加,不能有效地控制害虫数量

(4)改用了其他种类的农药

15.回答下列有关生物进化的问题:

(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化中的基本环节。X、Y分别是__________、__________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的________。

(3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为蜥蜴的________。

(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因;w代表联趾(趾间有蹼)基因。图2表示这两种性状比例变化的过程。

图2

①由于蜥蜴过度繁殖,导致________加剧。

②小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是___________________________________________________________

___________________________________________________________。

③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。

【解析】 (1)生物进化的基本环节是突变、自然选择和隔离;(2)小岛上原有蜥蜴个体构成种群,是进化的基本单位;(3)小岛上生存的蜥蜴个体含有的全部基因称为基因库;(4)蜥蜴过度繁殖导致生存斗争(种内斗争)加剧,使小岛上食物短缺,而联趾型蜥蜴能游泳可以获取更多食物,适应环境,个体数逐渐增加,这种变化的本质是种群基因频率的变化。

【答案】 (1)突变(变异) 自然选择 (2)种群 基本单位 (3)基因库 (4)①生存斗争(种内斗争) ②联趾型个体趾间有蹼,适合游泳,可以从水中获取食物。因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存和繁殖机会较多 ③基因频率