川教版八上第20课 近代社会生活(37张)

文档属性

| 名称 | 川教版八上第20课 近代社会生活(37张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。第20课 近代社会生活 1.知道轮船、火车、电报、照相和电影在中国出现的史实。

2.以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传媒对中国近代社会生活的影响。

3.了解民国以来剪发辫、易服饰、改称谓等社会习俗方面的变化1.新式交通通讯工具的出现

2.大众传播媒体的创办

3.娱乐方式的变化

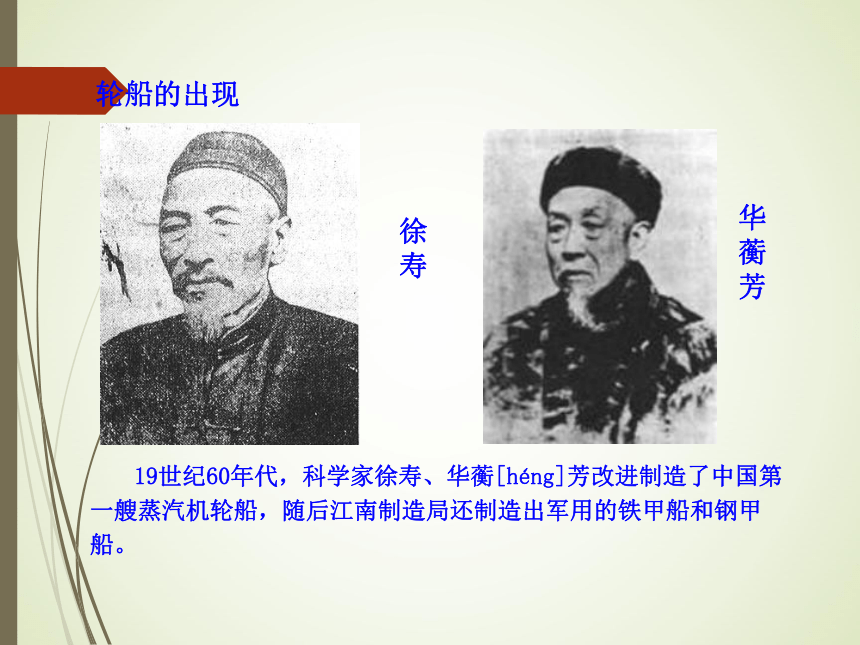

4.社会习俗的变化一、新式交通通讯工具的出现1.近代交通工具在中国的出现徐寿华蘅芳 19世纪60年代,科学家徐寿、华蘅[héng]芳改进制造了中国第一艘蒸汽机轮船,随后江南制造局还制造出军用的铁甲船和钢甲船。轮船的出现轮船招商局上海总局 1873年,李鸿章创办的“轮船招商局”在上海正式成立。这是中国人开办的第一家轮船运输公司。中国传统的靠风帆、人力驾驶的旧式船舶开始被机器轮船替代。轮船招商局的“新民”号轮船 轮船招商局是清政府创办的最早的近代航运企业。在天津、牛庄、烟台、汉口、福州、广州、香港及国外的神户、横滨、新加坡等地,招商局均设有分局。该局成立时仅有3艘轮船,1877年时轮船总数达30艘。李鸿章视察唐胥铁路 中国人自己开办的第一条铁路是唐胥铁路,于1881年建成通车。洋务运动后期,中国出现修建铁路的热潮,到1949年全国铁路总长度已达到2.4万千米。1910年广州至九龙铁路建成后的第一班火车行驶在东北公路上的汽车

(20世纪30年代)新式交通工具具有方便与快捷的特点,有力地促进了商品的流通,方便了全国各地人们的交往。新式交通工具的影响早期电报机2.新式通讯工具出现中国自行架设的第一条电报线于19世纪70年代出现在香港到上海之间。晚清·电话机

(中国最早使用的电话机)早期的电话机 1877年,在上海租界内首先使用了电话。上海电话公司接线员

工作情景30年代,电话已是一般单位

办公室常见的用具大清邮局大楼(清末) 1866年,清政府试办邮政。1896年,“大清邮政”正式开办。1911年,各级邮政局及代办机构遍布城乡。上海邮政局 邮政、电报、电话等通讯事业,在民国时期有了进一步的发展,并逐步成为民间传递信息和相互联系的方式。清1878年发行的大龙邮票 中国近代的报刊,最早是由在中国的西方传教士创办。它在客观上起了传播西学的积极作用,对我国近代报刊的产生和发展也具有一定的示范意义。 1858年香港出版《中外新报》,是近代中国人自己办的第一份报纸。 《中外新报》

报纸原样复印件二、大众传播媒体的创办上海申报馆旧址1872年上海《申报》创办夏瑞芳

1871~1914

江苏青浦人商务印书馆旧貌

1897年创办于上海 中国近代出版事业起步于19世纪末的资产阶级维新运动时期。照 相

电 影

交际舞 近代中国人们的娱乐方式也发生了变化,出现了哪些娱乐新时尚呢?三、娱乐方式的变化早期照相机小 故 事: 慈禧太后酷爱照相,有专人为她摄

影,她一生共留下了七八百张照片。这些照片影像清晰,构图讲究,人物传神,既有标准特写照,又有日常生活照,还有化装娱乐照。后来的末代皇帝溥仪和皇后婉容也都是拍照片的狂热追求者,他们也留下了大量的照片。为后世的研究提供了大量的资料。慈禧扮观音上海虹口大戏院

中国第一座电影院照相技术和电影艺术

19世纪末20世纪初从西方传到中国北京天桥电影院辛亥革命后人们在街上剪辫子剪 发 辫四、社会习俗的变化中山装易 服 饰20世纪30年代的旗袍20世纪初穿西装

戴领结的青年20世纪20年代初

的女学生打扮中山装的出现改称呼 废跪拜

1.西方列强的侵入; 2.中国学习西方的结果; 3.中国人民的适应性和创新的结果。 近代社会生活的变化原因是什么?近代社会生活交通、通讯:火车、轮船等出现

电报、电话的使用

大众传播媒体:中文报纸的出现

娱乐方式变化:照相和电影传入

社会习俗的变化:易服饰、剪发辫、

改称谓、握手礼1.中国人自己开办的第一条铁路是( )

A.唐胥铁路 B.京张铁路

C.京九铁路 D.京广铁路A2.近代中国历时最长、规模最大的文化出版机构是

( )

A.中华书局 B. 三联书社

C.商务印书馆 D.《文汇报》馆C3.社会习俗的变化深刻反映出时代的变迁,中山装开始

出现在( )

A.鸦片战争后 B.洋务运动时期

C.戊戌变法时期 D.辛亥革命以后D4.民国时期社交礼仪上握手、鞠躬逐渐取代跪拜礼,称

呼用“先生”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质

上体现了( )

A.传统礼仪已经过时

B.人们民主、平等意识的增强

C.流行语汇不断发展

D.辛亥革命取得胜利B世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌逆之则亡。

——孙中山

2.以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传媒对中国近代社会生活的影响。

3.了解民国以来剪发辫、易服饰、改称谓等社会习俗方面的变化1.新式交通通讯工具的出现

2.大众传播媒体的创办

3.娱乐方式的变化

4.社会习俗的变化一、新式交通通讯工具的出现1.近代交通工具在中国的出现徐寿华蘅芳 19世纪60年代,科学家徐寿、华蘅[héng]芳改进制造了中国第一艘蒸汽机轮船,随后江南制造局还制造出军用的铁甲船和钢甲船。轮船的出现轮船招商局上海总局 1873年,李鸿章创办的“轮船招商局”在上海正式成立。这是中国人开办的第一家轮船运输公司。中国传统的靠风帆、人力驾驶的旧式船舶开始被机器轮船替代。轮船招商局的“新民”号轮船 轮船招商局是清政府创办的最早的近代航运企业。在天津、牛庄、烟台、汉口、福州、广州、香港及国外的神户、横滨、新加坡等地,招商局均设有分局。该局成立时仅有3艘轮船,1877年时轮船总数达30艘。李鸿章视察唐胥铁路 中国人自己开办的第一条铁路是唐胥铁路,于1881年建成通车。洋务运动后期,中国出现修建铁路的热潮,到1949年全国铁路总长度已达到2.4万千米。1910年广州至九龙铁路建成后的第一班火车行驶在东北公路上的汽车

(20世纪30年代)新式交通工具具有方便与快捷的特点,有力地促进了商品的流通,方便了全国各地人们的交往。新式交通工具的影响早期电报机2.新式通讯工具出现中国自行架设的第一条电报线于19世纪70年代出现在香港到上海之间。晚清·电话机

(中国最早使用的电话机)早期的电话机 1877年,在上海租界内首先使用了电话。上海电话公司接线员

工作情景30年代,电话已是一般单位

办公室常见的用具大清邮局大楼(清末) 1866年,清政府试办邮政。1896年,“大清邮政”正式开办。1911年,各级邮政局及代办机构遍布城乡。上海邮政局 邮政、电报、电话等通讯事业,在民国时期有了进一步的发展,并逐步成为民间传递信息和相互联系的方式。清1878年发行的大龙邮票 中国近代的报刊,最早是由在中国的西方传教士创办。它在客观上起了传播西学的积极作用,对我国近代报刊的产生和发展也具有一定的示范意义。 1858年香港出版《中外新报》,是近代中国人自己办的第一份报纸。 《中外新报》

报纸原样复印件二、大众传播媒体的创办上海申报馆旧址1872年上海《申报》创办夏瑞芳

1871~1914

江苏青浦人商务印书馆旧貌

1897年创办于上海 中国近代出版事业起步于19世纪末的资产阶级维新运动时期。照 相

电 影

交际舞 近代中国人们的娱乐方式也发生了变化,出现了哪些娱乐新时尚呢?三、娱乐方式的变化早期照相机小 故 事: 慈禧太后酷爱照相,有专人为她摄

影,她一生共留下了七八百张照片。这些照片影像清晰,构图讲究,人物传神,既有标准特写照,又有日常生活照,还有化装娱乐照。后来的末代皇帝溥仪和皇后婉容也都是拍照片的狂热追求者,他们也留下了大量的照片。为后世的研究提供了大量的资料。慈禧扮观音上海虹口大戏院

中国第一座电影院照相技术和电影艺术

19世纪末20世纪初从西方传到中国北京天桥电影院辛亥革命后人们在街上剪辫子剪 发 辫四、社会习俗的变化中山装易 服 饰20世纪30年代的旗袍20世纪初穿西装

戴领结的青年20世纪20年代初

的女学生打扮中山装的出现改称呼 废跪拜

1.西方列强的侵入; 2.中国学习西方的结果; 3.中国人民的适应性和创新的结果。 近代社会生活的变化原因是什么?近代社会生活交通、通讯:火车、轮船等出现

电报、电话的使用

大众传播媒体:中文报纸的出现

娱乐方式变化:照相和电影传入

社会习俗的变化:易服饰、剪发辫、

改称谓、握手礼1.中国人自己开办的第一条铁路是( )

A.唐胥铁路 B.京张铁路

C.京九铁路 D.京广铁路A2.近代中国历时最长、规模最大的文化出版机构是

( )

A.中华书局 B. 三联书社

C.商务印书馆 D.《文汇报》馆C3.社会习俗的变化深刻反映出时代的变迁,中山装开始

出现在( )

A.鸦片战争后 B.洋务运动时期

C.戊戌变法时期 D.辛亥革命以后D4.民国时期社交礼仪上握手、鞠躬逐渐取代跪拜礼,称

呼用“先生”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质

上体现了( )

A.传统礼仪已经过时

B.人们民主、平等意识的增强

C.流行语汇不断发展

D.辛亥革命取得胜利B世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌逆之则亡。

——孙中山

同课章节目录

- 第一学习主题 列强的侵略和中国人民的抗争

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 左宗棠收复新疆和甲午中日战争

- 第4课 八国联军侵华战争

- 第二学习主题 近代化的起步

- 第5课 洋务运动

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 辛亥革命

- 第8课 新文化运动

- 第三学习主题 新民主主义革命的兴起

- 第9课 五四运动和中国共产党的成立

- 第10课 国民革命运动

- 第11课 人民军队的建立

- 第12课 红军长征

- 主题活动二 红军长征故事会

- 第四学习主题 中华民族的抗日战争

- 第13课 抗日救亡运动

- 第14课 全国抗日战争的开始

- 第15课 国共合作抗日

- 第16课 抗日战争的胜利

- 主题活动三 抗日救亡歌曲演唱比赛

- 第五学习主题 人民解放战争的胜利

- 第17课 全面内战的爆发

- 第18课 国民党反动统治的覆灭

- 第六学习主题 经济和社会生活

- 第19课 近代民族工业

- 第20课 近代社会生活

- 第七学习主题 科学技术与思想文化

- 第21课 教育和科学技术

- 第22课 思想文化