【课堂新坐标】2016-2017学年高中历史岳麓版必修2 模块综合测评 (1份打包)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】2016-2017学年高中历史岳麓版必修2 模块综合测评 (1份打包) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 205.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

模块综合测评

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2016·眉山高一检测)关于我国农业,《孟子·梁惠王上》中有“深耕易耨”之说;在《荀子·富国篇》中也有“多粪肥田”、“长斗石,取上种”等说法。这些记载反映出战国时期( )

A.农业生产技术的进步

B.统治者对农业的重视

C.农业主体地位的形成

D.土地私有制已经确立

【解析】

“深耕易耨”强调农业生产中翻土和锄草环节,“多粪肥田”强调农田施肥,

“长斗石,取上种”是说增长粮食的产量和必须选取上等品种,综合来说都是发展农业生产技术,故A项正确。

【答案】 A

2.“吸引我的是它的绚丽,它来自一个新的天地,从未见过如此优美的艺术。多么诱人,精致超俗,来自中华,它的故土(景德镇)。”这是18世纪初期法国流传的一首诗歌,它盛赞的是中国的( )

【导学号:72040188】

A.瓷器

B.丝绸

C.铁器

D.青铜器

【解析】 从材料所提供的地点“景德镇”可以推知答案。

【答案】 A

3.在西方史学界,有人认为:“中国凭借着在丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口,与任何国家进行贸易都是顺差。……在1800年以前,欧洲肯定不是世界经济的中心。”按照这一论断,你认为18世纪末世界贸易中心最有可能是( )

A.西安

B.广州

C.上海

D.天津

【解析】 1840年鸦片战争以前,清政府实行闭关锁国政策,只开放广州一处对外贸易,所以18世纪末世界贸易中心最有可能是广州。

【答案】 B

4.他(哥伦布)的抱负和思想“不仅反映出中世纪的衰落,也反映了理性主义和资本主义新时代的兴起”。此话的真正意思是美洲的发现( )

【导学号:72040189】

A.促进世界各地日益连成一个整体

B.瓦解了欧洲封建主义,为欧洲资本主义提供原始积累

C.导致了东西方社会发展差距的扩大

D.有利于不同文化的会合交融

【解析】 本题考查学生对新航路开辟影响的理解能力。新航路开辟后,西方国家走上了对外扩张的道路,把大量的财富运回本国,瓦解了欧洲封建主义,为资本主义发展进行了原始积累。

【答案】 B

5.19世纪下半叶,由于不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地……这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。上述状况反映了( )

A.全球化趋势出现

B.世界市场的形成

C.殖民扩张的开始

D.资产阶级的形成

【解析】 本题考查学生的阅读理解能力。随着19世纪后期第二次工业革命的开展,世界市场形成,材料中的“产品”“资产阶级奔走”“原料”等信息,反映了商品、人力、原料在世界市场上的流动。

【答案】 B

6.(2016·全国乙卷)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革

B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效

D.能获得更广泛的外部援助

【解析】 解答本题的关键是掌握甲午中日战争爆发前中国的情况。19世纪60年代,洋务派掀起洋务运动,中国近代化开始起步,1888年北洋舰队正式成军,是中国清朝后期建立的一支近代化海军舰队,其实力曾是远东第一、世界第九,故“有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势”,故选C项;A项表述不符合当时的史实,直到20世纪初,清末新政的一项重要内容仍是编练“新军”;日本明治维新后也是集权制度,故排除B项;甲午中日战争前,中国已多次遭到英国、法国等国的侵略,其他列强也通过“片面最惠国待遇”等条款获取在华权益,D项与当时中国所处的国际地位不符,故排除。

【答案】 C

7.爱好历史的小王正在看《庐山会议实录》,其中有这么一段描述:1959年六七月间,国务院秘书厅的干部在自由讨论学习中,从生产关系适应生产力性质的规律看,认为进行□□□的条件根本不成熟,发展也太急太猛。由于印刷问题,有几个字看不清楚,你认为“□□□”应该是( )

A.人民公社化

B.“大跃进”

C.社会主义三大改造

D.一五计划

【解析】 “大跃进”属于盲目发展生产力,B项错误;三大改造于1956年已经完成,C项错误;一五计划在1957年已经完成,D项错误。人民公社化运动属于当时经济上“左”倾错误的具体表现,违背了生产关系与生产力发展水平相适应这一客观规律。

【答案】 A

8.(2016·北京西城区高一检测)1949年以来,我国农村生产关系的变革调整,经历的三个步骤依次是( )

【导学号:72040190】

①人民公社 ②农业生产合作社 ③家庭承包责任制

A.①②③

B.①③②

C.②①③

D.③①②

【解析】 ①出现于1958年;②出现于1953年的三大改造;③出现于1978年的改革时期。C项符合题意。

【答案】 C

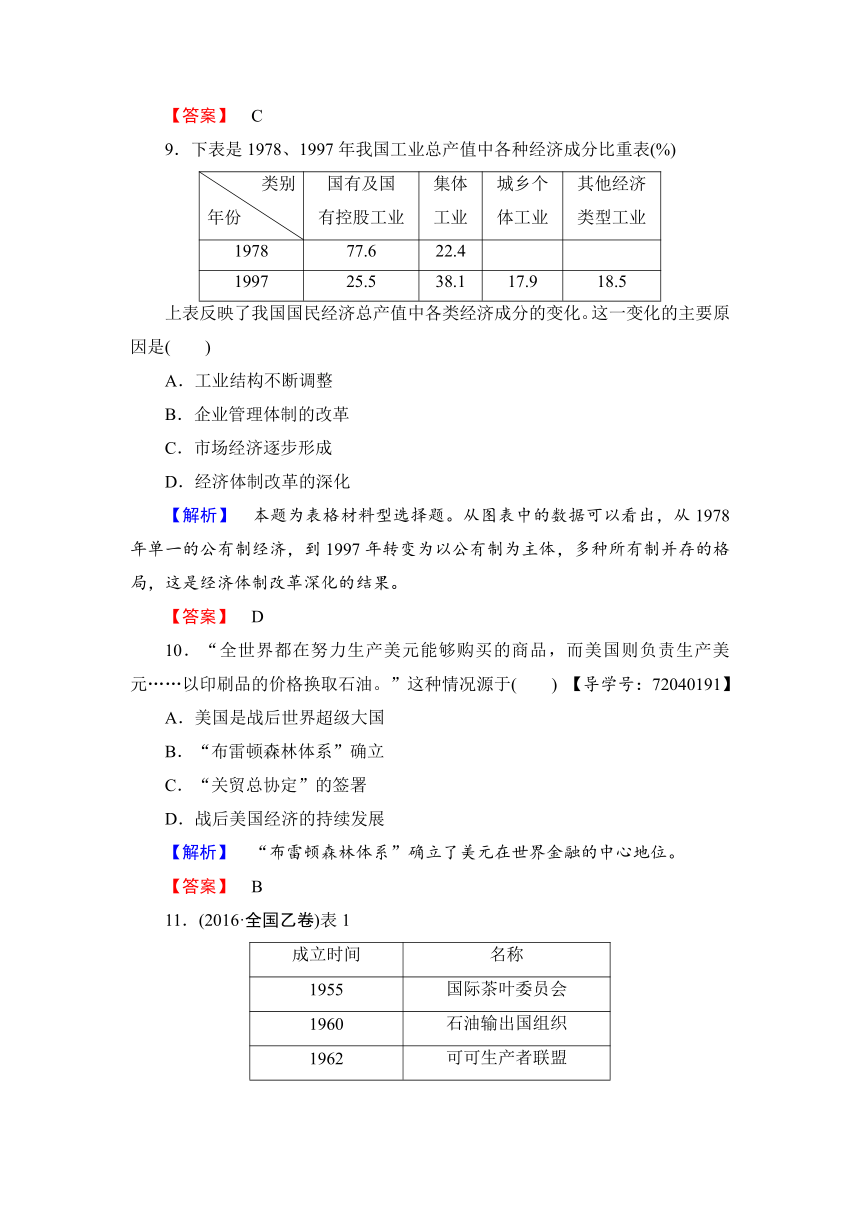

9.下表是1978、1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表(%)

类别年份

国有及国有控股工业

集体工业

城乡个体工业

其他经济类型工业

1978

77.6

22.4

1997

25.5

38.1

17.9

18.5

上表反映了我国国民经济总产值中各类经济成分的变化。这一变化的主要原因是( )

A.工业结构不断调整

B.企业管理体制的改革

C.市场经济逐步形成

D.经济体制改革的深化

【解析】 本题为表格材料型选择题。从图表中的数据可以看出,从1978年单一的公有制经济,到1997年转变为以公有制为主体,多种所有制并存的格局,这是经济体制改革深化的结果。

【答案】 D

10.“全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元……以印刷品的价格换取石油。”这种情况源于( )

【导学号:72040191】

A.美国是战后世界超级大国

B.“布雷顿森林体系”确立

C.“关贸总协定”的签署

D.战后美国经济的持续发展

【解析】 “布雷顿森林体系”确立了美元在世界金融的中心地位。

【答案】 B

11.(2016·全国乙卷)表1

成立时间

名称

1955

国际茶叶委员会

1960

石油输出国组织

1962

可可生产者联盟

1970

天然橡胶生产者协会

推动表1所列国际组织出现的主要因素是( )

A.发达国家经济高速增长造成的资源紧缺

B.新兴独立国家应对不利的国际经济秩序

C.经济全球化开始扩展到生产领域

D.经济的区域集团化取得显著成就

【解析】 题干表格中成立的国际组织基本上属于原料生产组织,其成员大都属于新兴独立的发展中国家。为了应对当时不利的国际经济秩序,它们建立了自己的行业组织,主张维护自己的权利,发出自己的声音,联合对抗不合理的经济秩序,故选B项。

【答案】 B

12.在全球金融危机的情况下,有人说:“美国打了个喷嚏,欧洲就要感冒,亚洲就得了肺炎,而非洲的肺结核就更严重了。”这种情况主要反映了当前( )

【导学号:72040192】

A.美国是超级大国

B.国际分工日趋明显

C.世界经济全球化影响愈加深远

D.世界经济全球化的本质是本土化

【解析】 本题考查学生的分析理解能力,题干中的比喻说明在经济全球一体化的今天,世界经济联系密切,牵一发而动全身。

【答案】 C

二、非选择题(本大题共2小题,第13题27分,第14题25分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “诗歌里的古代经济”

朱门巧夕沸欢声,(七夕节大户人家欢声笑语,)

田舍黄昏静掩肩。(黄昏里农家小院门已关闭。)

男解牵牛女能织,(男能耕地女能纺织已满足,)

不须徼福渡河星。(何必向牛郎织女祈求幸福。)

材料二 “史书里的古代经济”

至秦……用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。故富者连阡陌,贫者无立锥之地。

——《汉书·食货志》

材料三 “小说里的古代经济”

材料四 报纸上的近代经济

机器制造创于泰西而效行于中国……天津麦面盛行,今秋又有宁人(指朱其昂)购来磨面机械一座,在紫竹林招商局下开张磨坊,名曰“贻来牟机器磨坊”。事半功倍,出面极多;且面色纯白,与用年磨者迥然不相同。

——1878年12月14日《申报》

(1)材料一中的这首小诗描绘的情形是整个封建社会中国农村生活的缩影。依据诗歌内容并结合所学知识分析,中国古代小农经济的基本特点。(6分)

(2)材料二反映了怎样的经济现象?

(3分)对社会发展有何消极影响?(4分)

(3)分析材料三,结合所学知识指出明清时期阻碍其发育成长的政策因素。(6分)

(4)依据材料四指出中国经济领域出现的新变化。(2分)使用材料三、四进行课题研究时,你应该优先选择哪则材料?(2分)说明理由。(4分)

【解析】 第(1)问,小农经济的特点结合教材知识回答即可。第(2)问,材料信息“富者连阡陌,贫者无立锥之地”反映了土地兼并,然后结合所学知识分析影响。第(3)问,从材料信息“大户”“小户”“日取分金”反映了资本主义萌芽产生,因此本题实际是考查阻碍资本主义萌芽的发展的政策性因素。第(4)问,从材料信息“机器制造业”和“贻来牟机器磨坊”判断,材料选择要注意第一手史料最为可靠。

【答案】 (1)特点:男耕女织,自给自足。

(2)现象:土地兼并严重。

影响:影响国家收入,引发社会动荡。

(3)政策因素:重农抑商政策;海禁政策。

(4)变化:出现了资本主义生产方式。(学生如果答,出现了近代工厂、机器生产方式、民族资本主义工业等也可)。

优先选择材料四。

理由:材料四是当时的新闻报道,相对较为真实,史料价值较高;材料三是文学作品,在一定程度上反映了社会现实,但有艺术加工成分,使用时应用其他史料印证。

14.(2016·全国丙卷)阅读材料,完成下列要求。

材料一 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代济贫制度相比,西方现代福利制度有哪些发展。(7分)

【解析】 本题以社会救济为切入点,考查不同时期东西方国家社会救济的特点和发展趋势,古今贯通,中外关联,综合性强。既涉及学科主干知识,又渗透热点问题,涉及当前精准扶贫这一现实问题。第(1)问第一小问结合中英两国救济的对象及材料“英国圈地运动开始后……社会不安定因素急剧增加”概括。第二小问相同点从政府作用、救济方式、保障方法、救济规定等角度分析;不同点结合材料一“社会救济是中国古代历朝实施‘仁政’的重要内容”及材料二“1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进‘贫民习艺所’……那里的条件……恶劣得多”分析。第(2)问要结合教材内容回答,落脚在教材主干知识上。

【答案】 (1)共同目的:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。相同:政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。不同:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国的救济制度体现了中国传统文化。

(2)从单纯的救济发展成为公民的社会权利,得到立法和制度上的保证;福利种类众多;覆盖面广,低收入阶层受惠多。

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2016·眉山高一检测)关于我国农业,《孟子·梁惠王上》中有“深耕易耨”之说;在《荀子·富国篇》中也有“多粪肥田”、“长斗石,取上种”等说法。这些记载反映出战国时期( )

A.农业生产技术的进步

B.统治者对农业的重视

C.农业主体地位的形成

D.土地私有制已经确立

【解析】

“深耕易耨”强调农业生产中翻土和锄草环节,“多粪肥田”强调农田施肥,

“长斗石,取上种”是说增长粮食的产量和必须选取上等品种,综合来说都是发展农业生产技术,故A项正确。

【答案】 A

2.“吸引我的是它的绚丽,它来自一个新的天地,从未见过如此优美的艺术。多么诱人,精致超俗,来自中华,它的故土(景德镇)。”这是18世纪初期法国流传的一首诗歌,它盛赞的是中国的( )

【导学号:72040188】

A.瓷器

B.丝绸

C.铁器

D.青铜器

【解析】 从材料所提供的地点“景德镇”可以推知答案。

【答案】 A

3.在西方史学界,有人认为:“中国凭借着在丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口,与任何国家进行贸易都是顺差。……在1800年以前,欧洲肯定不是世界经济的中心。”按照这一论断,你认为18世纪末世界贸易中心最有可能是( )

A.西安

B.广州

C.上海

D.天津

【解析】 1840年鸦片战争以前,清政府实行闭关锁国政策,只开放广州一处对外贸易,所以18世纪末世界贸易中心最有可能是广州。

【答案】 B

4.他(哥伦布)的抱负和思想“不仅反映出中世纪的衰落,也反映了理性主义和资本主义新时代的兴起”。此话的真正意思是美洲的发现( )

【导学号:72040189】

A.促进世界各地日益连成一个整体

B.瓦解了欧洲封建主义,为欧洲资本主义提供原始积累

C.导致了东西方社会发展差距的扩大

D.有利于不同文化的会合交融

【解析】 本题考查学生对新航路开辟影响的理解能力。新航路开辟后,西方国家走上了对外扩张的道路,把大量的财富运回本国,瓦解了欧洲封建主义,为资本主义发展进行了原始积累。

【答案】 B

5.19世纪下半叶,由于不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地……这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。上述状况反映了( )

A.全球化趋势出现

B.世界市场的形成

C.殖民扩张的开始

D.资产阶级的形成

【解析】 本题考查学生的阅读理解能力。随着19世纪后期第二次工业革命的开展,世界市场形成,材料中的“产品”“资产阶级奔走”“原料”等信息,反映了商品、人力、原料在世界市场上的流动。

【答案】 B

6.(2016·全国乙卷)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革

B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效

D.能获得更广泛的外部援助

【解析】 解答本题的关键是掌握甲午中日战争爆发前中国的情况。19世纪60年代,洋务派掀起洋务运动,中国近代化开始起步,1888年北洋舰队正式成军,是中国清朝后期建立的一支近代化海军舰队,其实力曾是远东第一、世界第九,故“有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势”,故选C项;A项表述不符合当时的史实,直到20世纪初,清末新政的一项重要内容仍是编练“新军”;日本明治维新后也是集权制度,故排除B项;甲午中日战争前,中国已多次遭到英国、法国等国的侵略,其他列强也通过“片面最惠国待遇”等条款获取在华权益,D项与当时中国所处的国际地位不符,故排除。

【答案】 C

7.爱好历史的小王正在看《庐山会议实录》,其中有这么一段描述:1959年六七月间,国务院秘书厅的干部在自由讨论学习中,从生产关系适应生产力性质的规律看,认为进行□□□的条件根本不成熟,发展也太急太猛。由于印刷问题,有几个字看不清楚,你认为“□□□”应该是( )

A.人民公社化

B.“大跃进”

C.社会主义三大改造

D.一五计划

【解析】 “大跃进”属于盲目发展生产力,B项错误;三大改造于1956年已经完成,C项错误;一五计划在1957年已经完成,D项错误。人民公社化运动属于当时经济上“左”倾错误的具体表现,违背了生产关系与生产力发展水平相适应这一客观规律。

【答案】 A

8.(2016·北京西城区高一检测)1949年以来,我国农村生产关系的变革调整,经历的三个步骤依次是( )

【导学号:72040190】

①人民公社 ②农业生产合作社 ③家庭承包责任制

A.①②③

B.①③②

C.②①③

D.③①②

【解析】 ①出现于1958年;②出现于1953年的三大改造;③出现于1978年的改革时期。C项符合题意。

【答案】 C

9.下表是1978、1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表(%)

类别年份

国有及国有控股工业

集体工业

城乡个体工业

其他经济类型工业

1978

77.6

22.4

1997

25.5

38.1

17.9

18.5

上表反映了我国国民经济总产值中各类经济成分的变化。这一变化的主要原因是( )

A.工业结构不断调整

B.企业管理体制的改革

C.市场经济逐步形成

D.经济体制改革的深化

【解析】 本题为表格材料型选择题。从图表中的数据可以看出,从1978年单一的公有制经济,到1997年转变为以公有制为主体,多种所有制并存的格局,这是经济体制改革深化的结果。

【答案】 D

10.“全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元……以印刷品的价格换取石油。”这种情况源于( )

【导学号:72040191】

A.美国是战后世界超级大国

B.“布雷顿森林体系”确立

C.“关贸总协定”的签署

D.战后美国经济的持续发展

【解析】 “布雷顿森林体系”确立了美元在世界金融的中心地位。

【答案】 B

11.(2016·全国乙卷)表1

成立时间

名称

1955

国际茶叶委员会

1960

石油输出国组织

1962

可可生产者联盟

1970

天然橡胶生产者协会

推动表1所列国际组织出现的主要因素是( )

A.发达国家经济高速增长造成的资源紧缺

B.新兴独立国家应对不利的国际经济秩序

C.经济全球化开始扩展到生产领域

D.经济的区域集团化取得显著成就

【解析】 题干表格中成立的国际组织基本上属于原料生产组织,其成员大都属于新兴独立的发展中国家。为了应对当时不利的国际经济秩序,它们建立了自己的行业组织,主张维护自己的权利,发出自己的声音,联合对抗不合理的经济秩序,故选B项。

【答案】 B

12.在全球金融危机的情况下,有人说:“美国打了个喷嚏,欧洲就要感冒,亚洲就得了肺炎,而非洲的肺结核就更严重了。”这种情况主要反映了当前( )

【导学号:72040192】

A.美国是超级大国

B.国际分工日趋明显

C.世界经济全球化影响愈加深远

D.世界经济全球化的本质是本土化

【解析】 本题考查学生的分析理解能力,题干中的比喻说明在经济全球一体化的今天,世界经济联系密切,牵一发而动全身。

【答案】 C

二、非选择题(本大题共2小题,第13题27分,第14题25分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “诗歌里的古代经济”

朱门巧夕沸欢声,(七夕节大户人家欢声笑语,)

田舍黄昏静掩肩。(黄昏里农家小院门已关闭。)

男解牵牛女能织,(男能耕地女能纺织已满足,)

不须徼福渡河星。(何必向牛郎织女祈求幸福。)

材料二 “史书里的古代经济”

至秦……用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。故富者连阡陌,贫者无立锥之地。

——《汉书·食货志》

材料三 “小说里的古代经济”

材料四 报纸上的近代经济

机器制造创于泰西而效行于中国……天津麦面盛行,今秋又有宁人(指朱其昂)购来磨面机械一座,在紫竹林招商局下开张磨坊,名曰“贻来牟机器磨坊”。事半功倍,出面极多;且面色纯白,与用年磨者迥然不相同。

——1878年12月14日《申报》

(1)材料一中的这首小诗描绘的情形是整个封建社会中国农村生活的缩影。依据诗歌内容并结合所学知识分析,中国古代小农经济的基本特点。(6分)

(2)材料二反映了怎样的经济现象?

(3分)对社会发展有何消极影响?(4分)

(3)分析材料三,结合所学知识指出明清时期阻碍其发育成长的政策因素。(6分)

(4)依据材料四指出中国经济领域出现的新变化。(2分)使用材料三、四进行课题研究时,你应该优先选择哪则材料?(2分)说明理由。(4分)

【解析】 第(1)问,小农经济的特点结合教材知识回答即可。第(2)问,材料信息“富者连阡陌,贫者无立锥之地”反映了土地兼并,然后结合所学知识分析影响。第(3)问,从材料信息“大户”“小户”“日取分金”反映了资本主义萌芽产生,因此本题实际是考查阻碍资本主义萌芽的发展的政策性因素。第(4)问,从材料信息“机器制造业”和“贻来牟机器磨坊”判断,材料选择要注意第一手史料最为可靠。

【答案】 (1)特点:男耕女织,自给自足。

(2)现象:土地兼并严重。

影响:影响国家收入,引发社会动荡。

(3)政策因素:重农抑商政策;海禁政策。

(4)变化:出现了资本主义生产方式。(学生如果答,出现了近代工厂、机器生产方式、民族资本主义工业等也可)。

优先选择材料四。

理由:材料四是当时的新闻报道,相对较为真实,史料价值较高;材料三是文学作品,在一定程度上反映了社会现实,但有艺术加工成分,使用时应用其他史料印证。

14.(2016·全国丙卷)阅读材料,完成下列要求。

材料一 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代济贫制度相比,西方现代福利制度有哪些发展。(7分)

【解析】 本题以社会救济为切入点,考查不同时期东西方国家社会救济的特点和发展趋势,古今贯通,中外关联,综合性强。既涉及学科主干知识,又渗透热点问题,涉及当前精准扶贫这一现实问题。第(1)问第一小问结合中英两国救济的对象及材料“英国圈地运动开始后……社会不安定因素急剧增加”概括。第二小问相同点从政府作用、救济方式、保障方法、救济规定等角度分析;不同点结合材料一“社会救济是中国古代历朝实施‘仁政’的重要内容”及材料二“1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进‘贫民习艺所’……那里的条件……恶劣得多”分析。第(2)问要结合教材内容回答,落脚在教材主干知识上。

【答案】 (1)共同目的:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。相同:政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。不同:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国的救济制度体现了中国传统文化。

(2)从单纯的救济发展成为公民的社会权利,得到立法和制度上的保证;福利种类众多;覆盖面广,低收入阶层受惠多。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势