人教版八年级语文下册课件-第5课《我的童年》 (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文下册课件-第5课《我的童年》 (共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-23 20:17:14 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。 童年是随秋千高低摇晃 童年是趴在地上看蚂蚁搬家 童年是和伙伴一起玩捉迷藏童年是五彩缤纷的;童年是最令人怀念的,是最无忧无虑的……我们的童年生活是无比幸福、

充满快乐、自由自在的。那么

季羡林先生眼中的童年又是怎

样的?我的童年 季羡林学习目标1、掌握文学常识和生字词。

2、把握课文主要内容,了解作者童年生活的 特点。

3、品味本文平淡简洁而富有表现力的语言。 山东聊城人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。走近作者 季先生的百年人生,是一种厚重的历史、文化大散文式的人生。耄耋之年的季羡林人间春色阅尽,沧桑世事历尽。他的人生原本就是一部书,一部启迪人智慧的书,一部净化人心灵的书,一部永远激励人奋进的书,一部令人回味无穷的书。

季先生的散文正是他百年人生的缩影。读老先生的文章,犹如听一位饱经沧桑的老人娓娓而谈自己的人生遭遇。教谕(yù) 腌咸菜(yān) 琐事(suǒ)

溺爱(nì) 私塾(shú) 椽子(chuán)

门楣(méi)伶仃(línɡ dīnɡ)

龙肝凤髓(suǐ) 地无一垄(lǒnɡ)

绿林英雄(lù) 浑浑噩噩(è)

光大门楣 (méi) 蹿房越脊(cuān)

肃然起敬 (jìng) 万象更新(gēng)

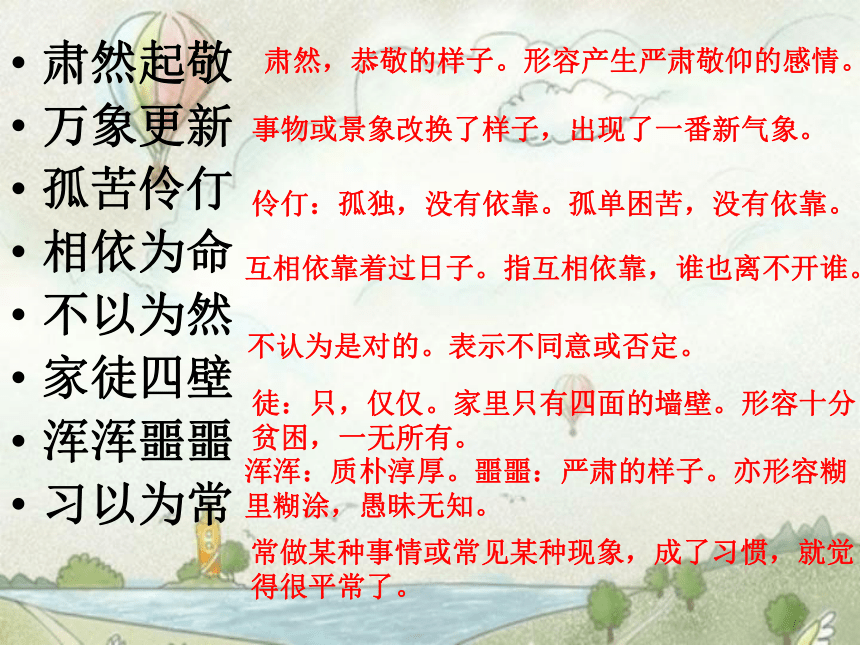

字音词义肃然,恭敬的样子。形容产生严肃敬仰的感情。肃然起敬

万象更新

孤苦伶仃

相依为命

不以为然

家徒四壁

浑浑噩噩

习以为常事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。伶仃:孤独,没有依靠。孤单困苦,没有依靠。互相依靠着过日子。指互相依靠,谁也离不开谁。不认为是对的。表示不同意或否定。徒:只,仅仅。家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。浑浑:质朴淳厚。噩噩:严肃的样子。亦形容糊里糊涂,愚昧无知。常做某种事情或常见某种现象,成了习惯,就觉得很平常了。1、用自己的话概括文中五个片段的主要内容。

2、找出文章的纲领句。

3、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?

4、使作者“受用不尽”的是什么事?为什么让作者“受用不尽”?

5、作者童年伙伴哑巴小成了山大王而被杀,作者为什么为他感到“骄傲”?

6、作者在家时把吃白面馒头当作最高享受,离开故乡后,“不但吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜”,这是否前后矛盾?问题探究1、请用简洁的语言概括文章的主要内容。一小节:介绍“我”出生的时间、生活环境和家境状况。

二小节:介绍“我”的父辈们生存与创业的 艰难情况。

三小节:小时候食物的匮乏

四小节:最初的先生和伙伴

五小节:我离开故乡后,抒发对母亲、对故乡的思念之情。2、找出文章的纲领句。 回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。 3、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年? 开篇点题,总领全文,抒写自己对童年的总体感受,含蓄地表现了自己童年的辛酸与苦痛,为全文奠定下灰色的感情基调。 作者的童年是物质和精神都饱受苦难的年代。在父母身边时,物质生活极度匮乏,吃的是红高粱面饼,连基本的生活物资——盐,都无钱可买;“半个白面馒头”就是作者眼中最好吃的东西,家里“连带字的什么纸条子也没见过”;在济南叔父家,“我”的精神生活并不如意,一个六七岁的孩子离开母亲,几次梦里哭醒。所以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是一片无奈悲凉的灰黄。4、使作者“受用不尽”的是什么事?为什么让作者“受用不尽”? 受用不尽的事——小时候每天从旁门奶奶那里吃半个白面馒头、偷吃白面饼子,当作最高的享受。

因为儿时的艰苦生活能“激励我前进”,“鼓舞我振作”,让我一辈子对生活和吃喝的要求不高,培养了“我”坚强的意志。5、作者童年伙伴哑巴小成了山大王而被杀,作者为什么为他感到“骄傲”?因为哑巴小本领高强,讲义气。作者的“骄傲”中隐含着无限的辛酸,如果不是生活在那个时代,哑巴小也许能成长为让“我”骄傲的英雄。6、作者在家时把吃白面馒头当作最高享受,离开故乡后,“不但吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜”,这是否前后矛盾?不矛盾。

因为作者离开了故乡,离开了母亲的怀抱,精神上的痛苦远远大于吃喝匮乏的痛苦。“宁愿”表现了“我”离开母亲后,对母亲深深的思念之情。理清思路第一部分(1)总写作者对童年的感受第二部分(2——13)写我童年的生活 第一层(2——10)交代我的生活背景,

回忆童年在家乡的生活。 第二层(11——13)离开故乡, 抒发,

思乡之情

前言:童年生活一片灰黄

最穷的村中最穷的家:交代家庭情况

我

父辈们:记叙父辈们的艰辛生活

的

每天最高的享受:奶奶给“我”白面馒

童 头、偷吃白面饼子

年 开始认字:学习认字、交代小伙伴的情况

离开故乡:到济南求学、思念故乡与亲人

理清课文结构(1)(2-3)(4-5)(6-8)(9-10)(11-13)语言质朴

情感真挚 本文的写作顺序?时间顺序 全文除了按时间顺序叙事外,还按怎样的感情线索组织全文? 作者出生的年代正是清王朝刚被推翻的时期,社会混乱,民不聊生,社会背景是“一片灰黄”。作者的家庭是“最穷的村中最穷的家”,父辈们也是饿得被迫弃家到济南去谋生,家庭背景也是“一片灰黄”。自己小时候常吃红高粱面饼,很少能吃上白面馒头,奶奶省下来的半个白面馒头则成了“我”“每天最高的享受”,偷吃白面饼子差点儿挨打,童年极差的饭食给“我”的印象也是“一片灰黄”。“我”小时在家没有进过正规的私塾,只是认得几个字,整天的生活就是玩乐,小伙伴们也没有多少出息,这种生活也是“一片灰黄”。最后离开家乡,留下了“永久的悔”(作者曾有《永久的悔》一文),这对作者来说,更是“一片灰黄”。这种“灰黄”的记忆,自然贯穿全文,成了全文的感情基调。主题探究 作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年? 作者的童年是物质和精神都饱受苦难

的年代。在父母身边时,物质生活极度匮

乏,吃的是红高粱面饼,连基本的生活物

资——盐,都无钱可买;“半个白面馒头”

就是作者眼中最好吃的东西,家里“连带

字的什么纸条子也没见过”;在济南叔父

家,“我”的精神生活并不如意,一个六

七岁的孩子离开母亲,几次梦里哭醒。所

以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋

洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是

一片无奈悲凉的灰黄。主题探究 作者在第一段中选用了表达颜色的词语,其用意是什么?

选用表示颜色的词语,进行比较,突出了

童年生活的辛酸与苦涩,同时用“灰黄”一词

奠定了全文的感情基调。主题探究 “最穷的县”“最穷的村”“最穷的家”

连用三个“最穷”,反复强调,表现了家乡

的落后与贫穷。 第三段中作者反复使用“最穷”一词,

有什么作用?主题探究 童年的苦难生活对作者产生了怎样的影响?苦难生活培养了他坚毅的性格,让他一生不

畏各种不可预测的困难;苦难生活使他养成了对物质生活不在意的品

质,而只追求精神上的富足;苦难生活中真挚的亲情、友情让他感受到温

暖,成为他一生幸福的记忆。主题探究 作者花大量笔墨写哑巴小的故事,有什么用意? 哑巴小是作者儿时的玩伴,具体写他的

故事,一方面说明作者对童年记忆的深刻,

对童年友谊的珍视;另一方面哑巴小作为社

会最底层的平凡人物,最后居然能当上山大

王,成为“英雄”,确实了不起,表达了作

者的敬佩之情,以及对普通人物的关注与尊

敬。主题探究 为什么作者常常“从梦里哭着醒来”? 没有母亲的疼爱与呵护,对于一个只有

六七岁的孩子来说,是多么残酷。表现出作

者对母亲的思念,对母爱的渴望。第四部分,作者为什么重点交代吃的问题? 因为在当时的时代背景下,吃是每个人都必须面对的大问题。在那时,很多人吃不饱,甚至因饥饿而死。而对于一个小孩子来说,他关注的无非就是吃喝玩乐。小孩子对吃的关注更多,且印象深刻。就如文中所说,“我”能吃上白面馒头就像吃龙肝凤髓一样难得与宝贵。奶奶在长达几年的时间里每天都给“我”半个白面馒头,那自然是“我”“每天最高的享受”了。主题探究 本文采用小标题的形式结构全篇,有何好处? 小标题起到提纲挈领、条分缕析的作用,每个小标题都是对该部分内容的概括性总结,让读者一目了然,不仅明白该部分的主要内容,而且可以了解文章由哪几部分组成。另外小标题可以减少一些过渡性文字的铺张,从而突出重点。主题探究 读他的散文是一种享受,开怀释卷,典雅清丽的文字拂面而来,纯朴而不乏味,情浓而不矫作,庄重而不板滞,典雅而不雕琢。

无论记人、状物或摹事,笔下流淌的是炽热的人文情怀,充满着趣味或韵味,都值得玩味。喻之为啜香茗、沐惠风、浴春雨,都贴切不过,真正的“秋水文章不染尘”。品味语言示例:回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。 开篇点题,总领全文,抒写自己对童年的总体感受,含蓄地表现了自己童年的辛酸与苦痛,为全文奠定下灰色的感情基调。 示例:我父亲和叔父到了济南以后,人生地疏,拉过洋车,扛过大件,当过警察,卖过苦力。 运用排比的修辞,强调突出了“我父亲和叔父”到济南后做过许多的事,吃过很多的苦,有效地增强语势,给读者留下了深刻的印象。

示例:只见她把手一蜷,蜷到肥大的袖子里面,手再伸出来的时候,就会有半个白面馒头拿在手中,递给我。 动作描写,细致地描写了奶奶为我从袖子里面给我取出馒头的过程,既表现了奶奶的慈爱,也表现了我对馒头充满了热切的期待。

示例:母亲没有法子下来捉我,我就站在水中把剩下的白面饼子尽情地享受了。 “尽情”是指由着自己的感情,没有约束。在句中是指因为母亲没法捉到我,我便没可以不受约束地放松大胆地吃完死面饼子。生动地表现出我享受面饼的痛快心理,也从侧面反映了我儿时生活的艰辛。

你认为能从本文中借鉴怎样的写作手法? 拟小标题,层次清晰。

时间顺序,线索分明。

事例典型,人物鲜明。

语言朴实,感情醇厚。

写作借鉴文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情。同时,字里行间也流露出对“文革”期间所遭受的不公正待遇的愤懑之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。全文回顾童年本该是充满灿烂色彩的美好时光,可作者的童年却满是痛苦的记忆;苦难的生活、远离母亲的酸涩。然而面对苦难作者没有退却,他在苦难的生活中勇敢前行。我们要向作者学习,面对逆境不退却,以乐观的心态泰然处之,让生命更有坚韧性。感想! 课文给读者呈现了一个“一片灰黄”的童年生活,你如何看待作者的这段生活? 季羡林先生的《我的童年》,让我们看到了季先生那“一片灰黄”的早年生活,他的童年生活与我们今天的幸福生活形成了鲜明的对比,我们应从季先生的生活中汲取一些精神营养,即面对困境时不要怨天尤人,要敢于克服,奋发向上,这样才无愧于时代、家庭给予我们的厚爱。扩展延伸再见

充满快乐、自由自在的。那么

季羡林先生眼中的童年又是怎

样的?我的童年 季羡林学习目标1、掌握文学常识和生字词。

2、把握课文主要内容,了解作者童年生活的 特点。

3、品味本文平淡简洁而富有表现力的语言。 山东聊城人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。走近作者 季先生的百年人生,是一种厚重的历史、文化大散文式的人生。耄耋之年的季羡林人间春色阅尽,沧桑世事历尽。他的人生原本就是一部书,一部启迪人智慧的书,一部净化人心灵的书,一部永远激励人奋进的书,一部令人回味无穷的书。

季先生的散文正是他百年人生的缩影。读老先生的文章,犹如听一位饱经沧桑的老人娓娓而谈自己的人生遭遇。教谕(yù) 腌咸菜(yān) 琐事(suǒ)

溺爱(nì) 私塾(shú) 椽子(chuán)

门楣(méi)伶仃(línɡ dīnɡ)

龙肝凤髓(suǐ) 地无一垄(lǒnɡ)

绿林英雄(lù) 浑浑噩噩(è)

光大门楣 (méi) 蹿房越脊(cuān)

肃然起敬 (jìng) 万象更新(gēng)

字音词义肃然,恭敬的样子。形容产生严肃敬仰的感情。肃然起敬

万象更新

孤苦伶仃

相依为命

不以为然

家徒四壁

浑浑噩噩

习以为常事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。伶仃:孤独,没有依靠。孤单困苦,没有依靠。互相依靠着过日子。指互相依靠,谁也离不开谁。不认为是对的。表示不同意或否定。徒:只,仅仅。家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。浑浑:质朴淳厚。噩噩:严肃的样子。亦形容糊里糊涂,愚昧无知。常做某种事情或常见某种现象,成了习惯,就觉得很平常了。1、用自己的话概括文中五个片段的主要内容。

2、找出文章的纲领句。

3、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?

4、使作者“受用不尽”的是什么事?为什么让作者“受用不尽”?

5、作者童年伙伴哑巴小成了山大王而被杀,作者为什么为他感到“骄傲”?

6、作者在家时把吃白面馒头当作最高享受,离开故乡后,“不但吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜”,这是否前后矛盾?问题探究1、请用简洁的语言概括文章的主要内容。一小节:介绍“我”出生的时间、生活环境和家境状况。

二小节:介绍“我”的父辈们生存与创业的 艰难情况。

三小节:小时候食物的匮乏

四小节:最初的先生和伙伴

五小节:我离开故乡后,抒发对母亲、对故乡的思念之情。2、找出文章的纲领句。 回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。 3、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年? 开篇点题,总领全文,抒写自己对童年的总体感受,含蓄地表现了自己童年的辛酸与苦痛,为全文奠定下灰色的感情基调。 作者的童年是物质和精神都饱受苦难的年代。在父母身边时,物质生活极度匮乏,吃的是红高粱面饼,连基本的生活物资——盐,都无钱可买;“半个白面馒头”就是作者眼中最好吃的东西,家里“连带字的什么纸条子也没见过”;在济南叔父家,“我”的精神生活并不如意,一个六七岁的孩子离开母亲,几次梦里哭醒。所以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是一片无奈悲凉的灰黄。4、使作者“受用不尽”的是什么事?为什么让作者“受用不尽”? 受用不尽的事——小时候每天从旁门奶奶那里吃半个白面馒头、偷吃白面饼子,当作最高的享受。

因为儿时的艰苦生活能“激励我前进”,“鼓舞我振作”,让我一辈子对生活和吃喝的要求不高,培养了“我”坚强的意志。5、作者童年伙伴哑巴小成了山大王而被杀,作者为什么为他感到“骄傲”?因为哑巴小本领高强,讲义气。作者的“骄傲”中隐含着无限的辛酸,如果不是生活在那个时代,哑巴小也许能成长为让“我”骄傲的英雄。6、作者在家时把吃白面馒头当作最高享受,离开故乡后,“不但吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜”,这是否前后矛盾?不矛盾。

因为作者离开了故乡,离开了母亲的怀抱,精神上的痛苦远远大于吃喝匮乏的痛苦。“宁愿”表现了“我”离开母亲后,对母亲深深的思念之情。理清思路第一部分(1)总写作者对童年的感受第二部分(2——13)写我童年的生活 第一层(2——10)交代我的生活背景,

回忆童年在家乡的生活。 第二层(11——13)离开故乡, 抒发,

思乡之情

前言:童年生活一片灰黄

最穷的村中最穷的家:交代家庭情况

我

父辈们:记叙父辈们的艰辛生活

的

每天最高的享受:奶奶给“我”白面馒

童 头、偷吃白面饼子

年 开始认字:学习认字、交代小伙伴的情况

离开故乡:到济南求学、思念故乡与亲人

理清课文结构(1)(2-3)(4-5)(6-8)(9-10)(11-13)语言质朴

情感真挚 本文的写作顺序?时间顺序 全文除了按时间顺序叙事外,还按怎样的感情线索组织全文? 作者出生的年代正是清王朝刚被推翻的时期,社会混乱,民不聊生,社会背景是“一片灰黄”。作者的家庭是“最穷的村中最穷的家”,父辈们也是饿得被迫弃家到济南去谋生,家庭背景也是“一片灰黄”。自己小时候常吃红高粱面饼,很少能吃上白面馒头,奶奶省下来的半个白面馒头则成了“我”“每天最高的享受”,偷吃白面饼子差点儿挨打,童年极差的饭食给“我”的印象也是“一片灰黄”。“我”小时在家没有进过正规的私塾,只是认得几个字,整天的生活就是玩乐,小伙伴们也没有多少出息,这种生活也是“一片灰黄”。最后离开家乡,留下了“永久的悔”(作者曾有《永久的悔》一文),这对作者来说,更是“一片灰黄”。这种“灰黄”的记忆,自然贯穿全文,成了全文的感情基调。主题探究 作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年? 作者的童年是物质和精神都饱受苦难

的年代。在父母身边时,物质生活极度匮

乏,吃的是红高粱面饼,连基本的生活物

资——盐,都无钱可买;“半个白面馒头”

就是作者眼中最好吃的东西,家里“连带

字的什么纸条子也没见过”;在济南叔父

家,“我”的精神生活并不如意,一个六

七岁的孩子离开母亲,几次梦里哭醒。所

以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋

洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是

一片无奈悲凉的灰黄。主题探究 作者在第一段中选用了表达颜色的词语,其用意是什么?

选用表示颜色的词语,进行比较,突出了

童年生活的辛酸与苦涩,同时用“灰黄”一词

奠定了全文的感情基调。主题探究 “最穷的县”“最穷的村”“最穷的家”

连用三个“最穷”,反复强调,表现了家乡

的落后与贫穷。 第三段中作者反复使用“最穷”一词,

有什么作用?主题探究 童年的苦难生活对作者产生了怎样的影响?苦难生活培养了他坚毅的性格,让他一生不

畏各种不可预测的困难;苦难生活使他养成了对物质生活不在意的品

质,而只追求精神上的富足;苦难生活中真挚的亲情、友情让他感受到温

暖,成为他一生幸福的记忆。主题探究 作者花大量笔墨写哑巴小的故事,有什么用意? 哑巴小是作者儿时的玩伴,具体写他的

故事,一方面说明作者对童年记忆的深刻,

对童年友谊的珍视;另一方面哑巴小作为社

会最底层的平凡人物,最后居然能当上山大

王,成为“英雄”,确实了不起,表达了作

者的敬佩之情,以及对普通人物的关注与尊

敬。主题探究 为什么作者常常“从梦里哭着醒来”? 没有母亲的疼爱与呵护,对于一个只有

六七岁的孩子来说,是多么残酷。表现出作

者对母亲的思念,对母爱的渴望。第四部分,作者为什么重点交代吃的问题? 因为在当时的时代背景下,吃是每个人都必须面对的大问题。在那时,很多人吃不饱,甚至因饥饿而死。而对于一个小孩子来说,他关注的无非就是吃喝玩乐。小孩子对吃的关注更多,且印象深刻。就如文中所说,“我”能吃上白面馒头就像吃龙肝凤髓一样难得与宝贵。奶奶在长达几年的时间里每天都给“我”半个白面馒头,那自然是“我”“每天最高的享受”了。主题探究 本文采用小标题的形式结构全篇,有何好处? 小标题起到提纲挈领、条分缕析的作用,每个小标题都是对该部分内容的概括性总结,让读者一目了然,不仅明白该部分的主要内容,而且可以了解文章由哪几部分组成。另外小标题可以减少一些过渡性文字的铺张,从而突出重点。主题探究 读他的散文是一种享受,开怀释卷,典雅清丽的文字拂面而来,纯朴而不乏味,情浓而不矫作,庄重而不板滞,典雅而不雕琢。

无论记人、状物或摹事,笔下流淌的是炽热的人文情怀,充满着趣味或韵味,都值得玩味。喻之为啜香茗、沐惠风、浴春雨,都贴切不过,真正的“秋水文章不染尘”。品味语言示例:回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。 开篇点题,总领全文,抒写自己对童年的总体感受,含蓄地表现了自己童年的辛酸与苦痛,为全文奠定下灰色的感情基调。 示例:我父亲和叔父到了济南以后,人生地疏,拉过洋车,扛过大件,当过警察,卖过苦力。 运用排比的修辞,强调突出了“我父亲和叔父”到济南后做过许多的事,吃过很多的苦,有效地增强语势,给读者留下了深刻的印象。

示例:只见她把手一蜷,蜷到肥大的袖子里面,手再伸出来的时候,就会有半个白面馒头拿在手中,递给我。 动作描写,细致地描写了奶奶为我从袖子里面给我取出馒头的过程,既表现了奶奶的慈爱,也表现了我对馒头充满了热切的期待。

示例:母亲没有法子下来捉我,我就站在水中把剩下的白面饼子尽情地享受了。 “尽情”是指由着自己的感情,没有约束。在句中是指因为母亲没法捉到我,我便没可以不受约束地放松大胆地吃完死面饼子。生动地表现出我享受面饼的痛快心理,也从侧面反映了我儿时生活的艰辛。

你认为能从本文中借鉴怎样的写作手法? 拟小标题,层次清晰。

时间顺序,线索分明。

事例典型,人物鲜明。

语言朴实,感情醇厚。

写作借鉴文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情。同时,字里行间也流露出对“文革”期间所遭受的不公正待遇的愤懑之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。全文回顾童年本该是充满灿烂色彩的美好时光,可作者的童年却满是痛苦的记忆;苦难的生活、远离母亲的酸涩。然而面对苦难作者没有退却,他在苦难的生活中勇敢前行。我们要向作者学习,面对逆境不退却,以乐观的心态泰然处之,让生命更有坚韧性。感想! 课文给读者呈现了一个“一片灰黄”的童年生活,你如何看待作者的这段生活? 季羡林先生的《我的童年》,让我们看到了季先生那“一片灰黄”的早年生活,他的童年生活与我们今天的幸福生活形成了鲜明的对比,我们应从季先生的生活中汲取一些精神营养,即面对困境时不要怨天尤人,要敢于克服,奋发向上,这样才无愧于时代、家庭给予我们的厚爱。扩展延伸再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》