语文版九年级上册第7单元第26课《鱼我所欲也》教学设计

文档属性

| 名称 | 语文版九年级上册第7单元第26课《鱼我所欲也》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 127.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-01-25 17:55:54 | ||

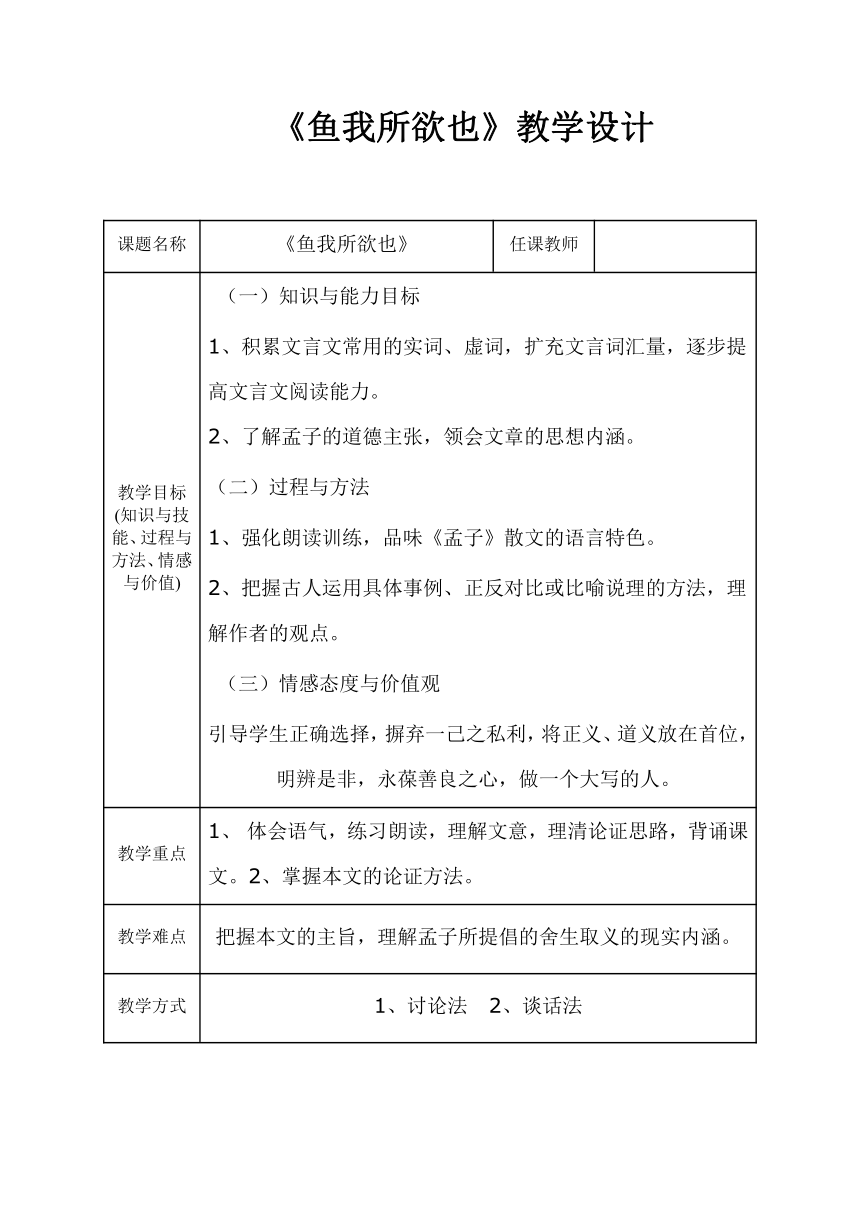

图片预览

文档简介

《鱼我所欲也》教学设计

课题名称

《鱼我所欲也》

任课教师

教学目标(知识与技能、过程与方法、情感与价值)

(一)知识与能力目标1、积累文言文常用的实词、虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。

2、了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。(二)过程与方法1、强化朗读训练,品味《孟子》散文的语言特色。 2、把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。(三)情感态度与价值观引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,永葆善良之心,做一个大写的人。

教学重点

1、 体会语气,练习朗读,理解文意,理清论证思路,背诵课文。2、掌握本文的论证方法。

教学难点

把握本文的主旨,理解孟子所提倡的舍生取义的现实内涵。

教学方式

1、讨论法 2、谈话法

教学准备

多媒体课件

板书设计、媒体使用

板书设计见附录2,使用多媒体教学。

教材分析

《鱼我所欲也》选自《孟子·告子上》。孟子主张人性善,他认为人生而具有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。本文从这种理论出发,开篇用鱼与熊掌的比喻引出生与义不可得兼时应当舍生而取义的道理,接着从正反两个方面对论点进行正反对比论证,最后进一步指出人人都有向善之心;第二段结合当时的社会现实从正反两个方面举例论证保持本心的重要性,赋予了舍生取义以广泛的现实内涵,使这个道理更令人信服,再次论证了舍生取义这一论点。孟子的这一观点成为了中华传统文化的重要内容,成为后世许多仁人志士的行为准则。更是我们建设和谐社会的人格标准,本文行文流畅,论证严密,引譬设喻,排比铺陈,气势恢宏,体现了《孟子》散文的艺术特点。这是一篇论述道德标准和政治节操的说理散文。孟子以严肃的态度,庄重的语言,阐述了一个重要的主张:义重于生,当义和生不能两全时,应该舍生取义。一个正直的人,有道德修养的人,应该为义而生,为义而死,必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。不辨礼仪而贪求富贵的行为是不足取的。

学情分析

本文是一篇经典的传统课文,相对于初中阶段的其他古文,它在文字上有些难度,又是以议论为主,初中生学习起来可能兴趣不大。但教师对学生的自学能力要有充分的自信,允许他们提问,提倡进行探究性学习。其次,在文言文的教学中一定要重视诵读,分句分层分段剖析结构层次,帮助学生在翻译文句时能抓住关键字词,提供主要信息让学生熟知文章在理解文句的基础上背诵,采取不同的形式,如默读、齐读、跳读、研读、自由读、指名读……让学生在反复的诵读过程中感受语言,体会文意,进行文化的熏陶。在问题中思索人生价值,在品味中理解人生哲理,接受教育。

课堂教学过程

时间

教学阶段任务

教师活动

学生活动

设计依据

2分钟

一、创设问题情境

说说下列诗句表现了作者怎样的价值取向。(投影演示)“生命诚可贵,爱情价更高;若为自由故,二者皆可抛。”--------裴多菲。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”---------文天祥。“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。”------夏明翰。“取义成仁今日事,人间遍种自由花。”--------陈毅。他们生是为了什么?死又是为了什么?学生讨论后发言……今天我们就走近孟子,看看他是怎样面对生欲死、利与义这一人生选择的。

学生谈对诗句的理解和看法。明确生与死、利与义之间的关系。

1、让学生明确生与死、利与义是自古以来人们议论的人生课题,裴多菲升为自由,文天祥生为名声,夏明翰、陈毅生为正义,他们为我们谱写了一曲曲生命的赞歌。2、引出生与义的话题让学生明确义的重要性和价值之所在。

5分钟

二、检查复习

1、检查诵读情况。2、检查文句字词、翻译。(投影展示相关重要字词文句)。3、再读课文,感悟文章语言美。

1、背诵课文。2、翻译文句。3、读课文,体会语言美。

1、进一步熟悉课文内容。2、温故而知新。3、书读百遍其义自现。

8分钟

三、品读课文,欣赏语言美。

投影演示:1、本文语言自然流畅,节奏感强,富有文采和气势。请从文中找出能体现这些特点的句子品读,欣赏整齐而又有变化的句式美,感受其音韵美。(注意比喻、对比、排比等修辞手法)2、选取文中的修辞语句,尝试写一段欣赏美文的文字。学生讨论后明确,教师归纳小结分析欣赏比喻、对比、排比在文中的作用。如比喻,“一箪食,一豆羹”是比喻,说明饮食对饥饿者虽然重要,但不合乎礼仪也宁死不食,从而证明“义”重于“生”,突出了主题。

1、学生找比喻、对比、排比等修辞手法的句式并读出来。2、自主选取文中的修辞语句,体会分析欣赏其在文中的作用。

1、明确比喻、对比、排比等修辞手法的句式在文中的作用。2、学会分析欣赏美文。如对比,生于义比,义比生更可贵;死于不义比,不义比死更可恶。起到了突出中心思想的作用。排比,通篇皆是,既有助于逐层深入分析,又能增强文章的气势和论辩力量。

8分钟

四、研读课文,鉴赏说理美。

投影演示

思考探究:1、本文的论点是什么?是怎样提出来的?2、论点提出来后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?师生讨论后明确:1、论点是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提彼,由浅入深,引出“出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及生”与“义”的论题来,自然,明晓。师生讨论,明确:2、本文首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是全章的论点。然后说明其所以如此,是因为人人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。 这种“羞恶之心”是人人都有的,只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢 是因为他们为物欲所蔽。例如有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却不辩礼义而接受万钟之禄,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。

1、学生进一步阅读课文,可大声读、小声读、默读后思考问题。2、小组讨论分析问题。3、多名学生回答问题,明确问题。

1、让学生多读课文,熟知文章内容。2、培养学生阅读课文读习惯;3、让尽可能多的学生发言,说出自己的观点见解,以便于理解文章内容。4、让学生有自己的独到见解,训练其说话的能力和理解问题的能力。

4分钟

五、难点突破,理解主旨。

投影演示:再读全文,本文的主旨是什么?师生讨论后总结:本文的主旨是人人都有“本心”和保有“本心”的重要性。能做到“舍生取义”是因为人有羞恶之心;如果不顾羞耻,“不辩礼义”而受“万钟”,则失掉了“本心”,这种行为是应该停止的。全文的旨意就在这一劝勉上。朱熹说:“此章言羞恶之心,人所固有,或能决死生于危迫之际,而不免计丰约于宴安之时,是以君子不可顷刻不省察于斯焉。” (《四书章句集注》) 这段概括主旨的话是比较恰当的。

学生自由质疑,生生互动,师生互动,解疑释疑。

培养学生自主提问的习惯,养成自主思考的习惯,形成自主归纳总结的习惯。

5分钟

六、领悟思想,拓展延伸。

(一)与古人对话,质疑问难。假如现在可以超越时空,给同学们一个与孟子对话的机会,你想和他说些什么?(可以从思想内容、文章的写作、人物的评价等方面进行)。(二)时空连线,设置情景。假如你是孟子,你会如何评价下列舍身救人的英雄人物?事例:2007年11月30日上午,孟祥斌带着妻子叶庆华和女儿在经过通济桥时,一名轻生女青年从10余米高的桥上跳下,孟祥斌毫不犹豫跃入零摄氏度左右的江水中营救,孟祥斌用尽最后一丝力气将女青年托出水面,交到救援人员的手中,自己却沉入水中献出了他年轻的生命。

学生思读课文,讨论交流,自由发言。要求言之有理,言之有据。

融古贯今,开拓学生的思路。大胆想象,自由发言,树立正气,弘扬舍生取义的时代精神。

2分钟

七、总结回顾,激发本心。

同学们,舍生取义是中华儿女报效祖国的赤胆忠心,更是我们建设和谐社会的行为准则。两千多年前,孟子以自己的行为实践着自己的人生主张,但在我们现代社会,在商品浪潮冲击下,一些人被花花绿绿的钞票迷惑了“本性”,有的利欲熏心、贪污盗窃,有的为万钟之禄而寡廉鲜耻,甚至出卖国格人格……学了本文后你有什么感悟启示?

学生认真思考,谈自己的认识和感悟启示。

联系实际,激发本心,坚定做人原则,不忘本性。

4分钟

八、当堂检测,巩固练习。

投影出示练习题。教师点评学生练习题。

学生当堂完成。

以练习来复习巩固当堂部分教学任务。

1分钟

九、布置作业

现实生活中,面对义和利,你一定也做过许多次选择,其中哪一次对你的影响最大,给你的印象最深?请以“选择”为话题写一篇300字的小作文。

学生记录好作业

学与练相结合,学中用,用中不断提高学生的思辨和写作能力。

教学反思与总结

本节课发挥了学生的主体性,基本上完成了教学目标。俗话说得好 “书读百遍,其义自见”,关于文言文,我觉得首先应该熟读成诵,所以在课堂上我用了大量时间让学生来熟读背诵。其次,能将文章的结构层次分句分层分段剖析给学生,帮助学生在翻译文句时能抓住关键字词,还可以提供主要信息让学生熟知文章在理解文句的基础上背诵。第三,对本文的写法特点用了三句话进行了总结:1、用比喻是语言生动形象;2、用对比使论述对象鲜明具体;3、用排比增强文章气势和论辩力量。第四,在品味语言的基础上理解文章主旨人人都有“本心”和保有“本心”的重要性。能做到“舍生取义”是因为义的价值高于生命,人应该有舍生取义的精神。存在不足:一是对第一段分析不够精细合理,学生理解不好;二是对文言实词要加强讲练结合的训练,以提高学生的阅读兴趣。再者,自身的教学语言过于平淡,缺乏鼓动性,有待加强。

课题名称

《鱼我所欲也》

任课教师

教学目标(知识与技能、过程与方法、情感与价值)

(一)知识与能力目标1、积累文言文常用的实词、虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。

2、了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。(二)过程与方法1、强化朗读训练,品味《孟子》散文的语言特色。 2、把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。(三)情感态度与价值观引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,永葆善良之心,做一个大写的人。

教学重点

1、 体会语气,练习朗读,理解文意,理清论证思路,背诵课文。2、掌握本文的论证方法。

教学难点

把握本文的主旨,理解孟子所提倡的舍生取义的现实内涵。

教学方式

1、讨论法 2、谈话法

教学准备

多媒体课件

板书设计、媒体使用

板书设计见附录2,使用多媒体教学。

教材分析

《鱼我所欲也》选自《孟子·告子上》。孟子主张人性善,他认为人生而具有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。本文从这种理论出发,开篇用鱼与熊掌的比喻引出生与义不可得兼时应当舍生而取义的道理,接着从正反两个方面对论点进行正反对比论证,最后进一步指出人人都有向善之心;第二段结合当时的社会现实从正反两个方面举例论证保持本心的重要性,赋予了舍生取义以广泛的现实内涵,使这个道理更令人信服,再次论证了舍生取义这一论点。孟子的这一观点成为了中华传统文化的重要内容,成为后世许多仁人志士的行为准则。更是我们建设和谐社会的人格标准,本文行文流畅,论证严密,引譬设喻,排比铺陈,气势恢宏,体现了《孟子》散文的艺术特点。这是一篇论述道德标准和政治节操的说理散文。孟子以严肃的态度,庄重的语言,阐述了一个重要的主张:义重于生,当义和生不能两全时,应该舍生取义。一个正直的人,有道德修养的人,应该为义而生,为义而死,必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。不辨礼仪而贪求富贵的行为是不足取的。

学情分析

本文是一篇经典的传统课文,相对于初中阶段的其他古文,它在文字上有些难度,又是以议论为主,初中生学习起来可能兴趣不大。但教师对学生的自学能力要有充分的自信,允许他们提问,提倡进行探究性学习。其次,在文言文的教学中一定要重视诵读,分句分层分段剖析结构层次,帮助学生在翻译文句时能抓住关键字词,提供主要信息让学生熟知文章在理解文句的基础上背诵,采取不同的形式,如默读、齐读、跳读、研读、自由读、指名读……让学生在反复的诵读过程中感受语言,体会文意,进行文化的熏陶。在问题中思索人生价值,在品味中理解人生哲理,接受教育。

课堂教学过程

时间

教学阶段任务

教师活动

学生活动

设计依据

2分钟

一、创设问题情境

说说下列诗句表现了作者怎样的价值取向。(投影演示)“生命诚可贵,爱情价更高;若为自由故,二者皆可抛。”--------裴多菲。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”---------文天祥。“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。”------夏明翰。“取义成仁今日事,人间遍种自由花。”--------陈毅。他们生是为了什么?死又是为了什么?学生讨论后发言……今天我们就走近孟子,看看他是怎样面对生欲死、利与义这一人生选择的。

学生谈对诗句的理解和看法。明确生与死、利与义之间的关系。

1、让学生明确生与死、利与义是自古以来人们议论的人生课题,裴多菲升为自由,文天祥生为名声,夏明翰、陈毅生为正义,他们为我们谱写了一曲曲生命的赞歌。2、引出生与义的话题让学生明确义的重要性和价值之所在。

5分钟

二、检查复习

1、检查诵读情况。2、检查文句字词、翻译。(投影展示相关重要字词文句)。3、再读课文,感悟文章语言美。

1、背诵课文。2、翻译文句。3、读课文,体会语言美。

1、进一步熟悉课文内容。2、温故而知新。3、书读百遍其义自现。

8分钟

三、品读课文,欣赏语言美。

投影演示:1、本文语言自然流畅,节奏感强,富有文采和气势。请从文中找出能体现这些特点的句子品读,欣赏整齐而又有变化的句式美,感受其音韵美。(注意比喻、对比、排比等修辞手法)2、选取文中的修辞语句,尝试写一段欣赏美文的文字。学生讨论后明确,教师归纳小结分析欣赏比喻、对比、排比在文中的作用。如比喻,“一箪食,一豆羹”是比喻,说明饮食对饥饿者虽然重要,但不合乎礼仪也宁死不食,从而证明“义”重于“生”,突出了主题。

1、学生找比喻、对比、排比等修辞手法的句式并读出来。2、自主选取文中的修辞语句,体会分析欣赏其在文中的作用。

1、明确比喻、对比、排比等修辞手法的句式在文中的作用。2、学会分析欣赏美文。如对比,生于义比,义比生更可贵;死于不义比,不义比死更可恶。起到了突出中心思想的作用。排比,通篇皆是,既有助于逐层深入分析,又能增强文章的气势和论辩力量。

8分钟

四、研读课文,鉴赏说理美。

投影演示

思考探究:1、本文的论点是什么?是怎样提出来的?2、论点提出来后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?师生讨论后明确:1、论点是:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提彼,由浅入深,引出“出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及生”与“义”的论题来,自然,明晓。师生讨论,明确:2、本文首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是全章的论点。然后说明其所以如此,是因为人人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。 这种“羞恶之心”是人人都有的,只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢 是因为他们为物欲所蔽。例如有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却不辩礼义而接受万钟之禄,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。

1、学生进一步阅读课文,可大声读、小声读、默读后思考问题。2、小组讨论分析问题。3、多名学生回答问题,明确问题。

1、让学生多读课文,熟知文章内容。2、培养学生阅读课文读习惯;3、让尽可能多的学生发言,说出自己的观点见解,以便于理解文章内容。4、让学生有自己的独到见解,训练其说话的能力和理解问题的能力。

4分钟

五、难点突破,理解主旨。

投影演示:再读全文,本文的主旨是什么?师生讨论后总结:本文的主旨是人人都有“本心”和保有“本心”的重要性。能做到“舍生取义”是因为人有羞恶之心;如果不顾羞耻,“不辩礼义”而受“万钟”,则失掉了“本心”,这种行为是应该停止的。全文的旨意就在这一劝勉上。朱熹说:“此章言羞恶之心,人所固有,或能决死生于危迫之际,而不免计丰约于宴安之时,是以君子不可顷刻不省察于斯焉。” (《四书章句集注》) 这段概括主旨的话是比较恰当的。

学生自由质疑,生生互动,师生互动,解疑释疑。

培养学生自主提问的习惯,养成自主思考的习惯,形成自主归纳总结的习惯。

5分钟

六、领悟思想,拓展延伸。

(一)与古人对话,质疑问难。假如现在可以超越时空,给同学们一个与孟子对话的机会,你想和他说些什么?(可以从思想内容、文章的写作、人物的评价等方面进行)。(二)时空连线,设置情景。假如你是孟子,你会如何评价下列舍身救人的英雄人物?事例:2007年11月30日上午,孟祥斌带着妻子叶庆华和女儿在经过通济桥时,一名轻生女青年从10余米高的桥上跳下,孟祥斌毫不犹豫跃入零摄氏度左右的江水中营救,孟祥斌用尽最后一丝力气将女青年托出水面,交到救援人员的手中,自己却沉入水中献出了他年轻的生命。

学生思读课文,讨论交流,自由发言。要求言之有理,言之有据。

融古贯今,开拓学生的思路。大胆想象,自由发言,树立正气,弘扬舍生取义的时代精神。

2分钟

七、总结回顾,激发本心。

同学们,舍生取义是中华儿女报效祖国的赤胆忠心,更是我们建设和谐社会的行为准则。两千多年前,孟子以自己的行为实践着自己的人生主张,但在我们现代社会,在商品浪潮冲击下,一些人被花花绿绿的钞票迷惑了“本性”,有的利欲熏心、贪污盗窃,有的为万钟之禄而寡廉鲜耻,甚至出卖国格人格……学了本文后你有什么感悟启示?

学生认真思考,谈自己的认识和感悟启示。

联系实际,激发本心,坚定做人原则,不忘本性。

4分钟

八、当堂检测,巩固练习。

投影出示练习题。教师点评学生练习题。

学生当堂完成。

以练习来复习巩固当堂部分教学任务。

1分钟

九、布置作业

现实生活中,面对义和利,你一定也做过许多次选择,其中哪一次对你的影响最大,给你的印象最深?请以“选择”为话题写一篇300字的小作文。

学生记录好作业

学与练相结合,学中用,用中不断提高学生的思辨和写作能力。

教学反思与总结

本节课发挥了学生的主体性,基本上完成了教学目标。俗话说得好 “书读百遍,其义自见”,关于文言文,我觉得首先应该熟读成诵,所以在课堂上我用了大量时间让学生来熟读背诵。其次,能将文章的结构层次分句分层分段剖析给学生,帮助学生在翻译文句时能抓住关键字词,还可以提供主要信息让学生熟知文章在理解文句的基础上背诵。第三,对本文的写法特点用了三句话进行了总结:1、用比喻是语言生动形象;2、用对比使论述对象鲜明具体;3、用排比增强文章气势和论辩力量。第四,在品味语言的基础上理解文章主旨人人都有“本心”和保有“本心”的重要性。能做到“舍生取义”是因为义的价值高于生命,人应该有舍生取义的精神。存在不足:一是对第一段分析不够精细合理,学生理解不好;二是对文言实词要加强讲练结合的训练,以提高学生的阅读兴趣。再者,自身的教学语言过于平淡,缺乏鼓动性,有待加强。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首