第10课苏联的改革与解体(38张)

文档属性

| 名称 | 第10课苏联的改革与解体(38张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-01-28 23:03:59 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。第10课 苏联的改革与解体赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫第10课 苏联的改革与解体复习提问:什么是“斯大林模式”?

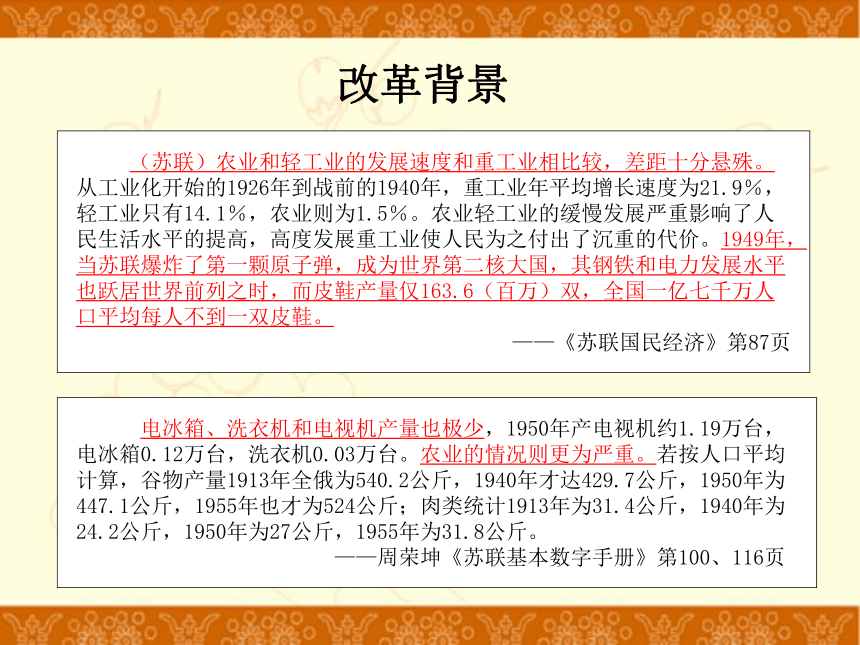

这一模式有何弊端?斯大林逝世一、赫鲁晓夫的改革赫鲁晓夫上台留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。 (苏联)农业和轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%。农业轻工业的缓慢发展严重影响了人民生活水平的提高,高度发展重工业使人民为之付出了沉重的代价。1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列之时,而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

——《苏联国民经济》第87页 电冰箱、洗衣机和电视机产量也极少,1950年产电视机约1.19万台,电冰箱0.12万台,洗衣机0.03万台。农业的情况则更为严重。若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1950年为447.1公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1950年为27公斤,1955年为31.8公斤。

——周荣坤《苏联基本数字手册》第100、116页改革背景1、政治改革——苏共二十大 “秘密报告”:

报告很大胆,后果很严重。打破对斯大林的个人崇拜

全面否定斯大林

引起了思想混乱 为了在东部地区开垦荒地,“更充分地利用西伯利亚的农业潜力”,仅1954年上半年的时间里就有40000人去了西伯利亚的垦荒区。国家在1955—1956年间调往东部地区的拖拉机(以15匹马力计算)达20多万台。此数约为全国提供给农业的机器总数的三分之一。在哈萨克斯坦、乌拉尔、阿尔泰和克拉斯诺雅尔斯克边区、鄂木斯克、新西伯利亚、萨拉托夫和斯大林格勒州,以及北高加索的部分地区,总计开垦出约3600万公顷的荒地。开垦荒地的最初成效是明显的,并且在1954年就表现了出来。1954年的春播面积一下子就增加了945万多公顷,其中粮食作物的播种面积增加了近640万公顷(其中,小麦播种面积增加了358万多公顷)。

——赫鲁晓夫:《在苏联建设共产主义和发展农业》第1卷第337页、第306页 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨,约为总产量的 43%。新垦区的谷物生产增加得尤为显著。这一年,西伯利亚西部各区的谷物产量比1953年增加了一倍。哈萨克斯坦地区的谷物产量比1953年增加了35%。而阿尔泰地区则几乎增加了三倍。

——《苏联的农业(统计资料集)》第90—91页2、经济改革——农业改革赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫在农场视察苏联农业获得丰收苏联城市青年出发参加垦荒 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 1961年10月,在苏共召开的第二十二次代表大会上通过了新的《苏共纲领》。“二十二大”决议和苏共新纲领提出了以扩大企业权限、加强经济刺激、充分利用商品货币关系和各种经济杠杆以及加强经济核算为中心的比较完整的改革思想和方向。《纲领》强调指出:“为了动员内部潜力,更有效地利用基本建设投资、生产基金和财政资金,必须在国家计划任务的基础上,扩大企业的业务独立性和主动性。提高企业在采用先进技术和更充分地利用生产能力方面的作用和兴趣”;“根据商品货币关系在社会主义时期所特有的新内容,对商品货币关系充分加以利用”;“经济领导将依靠对高生产指标的物质刺激和精神刺激,对劳动的物质刺激和精神刺激是争取共产主义斗争中的伟大的创造力量。 ” 3、经济改革——工业改革——利用利润和奖金推动企业发展,但管理制度没有走出斯大林模式。——仍没有改变农业轻工业落后的状态。体制未变,小修小补无济于事1964年,赫鲁晓夫被迫下台1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国防建设却硕果累累1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内人类太空旅行第一人尤里·加加林(1961)黑白相间的墓碑,毁誉参半的一生 “在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松赫鲁晓夫(1894—1971)二、勃列日涅夫的改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业勃列日涅夫(1906—1982)勃列日涅夫与尼克松在谈判桌上同美国进行军备竞赛三、戈尔巴乔夫的改革改革背景经济:苏联人均生活水平从革命前居欧洲第 5 位下降到居世界第 88 位

民族:问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

国际关系: “二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。同时四处伸手,1979年入侵阿富汗,每年花掉几十亿卢布,还使苏联的国际形象大大受损。改革重点:经济改革结果:……改革重点:转到政治方面“公开性”、“多元化”、“民主化”……

结果:……立陶宛宣布独立“八一九”事件 1991年8月19日,副总统亚纳耶夫(中)宣布正在休假的戈尔巴乔夫因健康原因不能履行职责,由他本人代行总统权力。叶利钦的支持者同支持亚纳耶夫的坦克部队士兵搏斗八一九事件中,支持苏副总统亚纳耶夫的部队在俄罗斯联邦大楼前遇到莫斯科市民的阻挡。八一九事变叶利钦在俄罗斯议会大厦外一辆坦克上的演讲八一九事变几千名示威者向亚纳耶夫军队公开反对事变戈尔巴乔夫和叶利钦在议会中祝贺挫败“8·19”事件戈尔巴乔夫在辞职书上签字 1991年12月25日晚,苏联总统戈尔巴乔夫在国家电视台发表声明说,由于当前国内的形势和独立国家联合体的建立,他决定停止在苏联总统职位上的活动。他承认,这些年来进行的种种改革“都失败了”,“国家失去了前途”。他强调,“不能再这样生活下去了,必须从根本上改变”。1991年12月25日19时32分

红旗从克里姆林宫上降落《阿拉木图宣言》独联体扩大为十一国俄罗斯国旗(左)取代了原苏联国旗 从苏联到独联体戈氏改革经济改革未能打开局面政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义放弃党的领导地位,

实行多党制经济大滑坡民族分离活动加剧党内斗争尖锐、公开1990“8.19”事件政权性质的根本变化1991《阿拉木图宣言》苏联解体历史原因:苏联体制上的弊端和政策上的错误现实原因:戈尔巴乔夫错误的政治体制改革外部原因:西方国家的“和平演变”根本原因:苏联体制僵化成为生产力发展障碍

苏联为什么会解体?亡于政而非亡于制 苏联三次经济改革失败的主要原因是什么?你认为对中国的改革有何借鉴?探究1.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。苏联经济改革的启示谢谢!

这一模式有何弊端?斯大林逝世一、赫鲁晓夫的改革赫鲁晓夫上台留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。 (苏联)农业和轻工业的发展速度和重工业相比较,差距十分悬殊。从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业年平均增长速度为21.9%,轻工业只有14.1%,农业则为1.5%。农业轻工业的缓慢发展严重影响了人民生活水平的提高,高度发展重工业使人民为之付出了沉重的代价。1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列之时,而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

——《苏联国民经济》第87页 电冰箱、洗衣机和电视机产量也极少,1950年产电视机约1.19万台,电冰箱0.12万台,洗衣机0.03万台。农业的情况则更为严重。若按人口平均计算,谷物产量1913年全俄为540.2公斤,1940年才达429.7公斤,1950年为447.1公斤,1955年也才为524公斤;肉类统计1913年为31.4公斤,1940年为24.2公斤,1950年为27公斤,1955年为31.8公斤。

——周荣坤《苏联基本数字手册》第100、116页改革背景1、政治改革——苏共二十大 “秘密报告”:

报告很大胆,后果很严重。打破对斯大林的个人崇拜

全面否定斯大林

引起了思想混乱 为了在东部地区开垦荒地,“更充分地利用西伯利亚的农业潜力”,仅1954年上半年的时间里就有40000人去了西伯利亚的垦荒区。国家在1955—1956年间调往东部地区的拖拉机(以15匹马力计算)达20多万台。此数约为全国提供给农业的机器总数的三分之一。在哈萨克斯坦、乌拉尔、阿尔泰和克拉斯诺雅尔斯克边区、鄂木斯克、新西伯利亚、萨拉托夫和斯大林格勒州,以及北高加索的部分地区,总计开垦出约3600万公顷的荒地。开垦荒地的最初成效是明显的,并且在1954年就表现了出来。1954年的春播面积一下子就增加了945万多公顷,其中粮食作物的播种面积增加了近640万公顷(其中,小麦播种面积增加了358万多公顷)。

——赫鲁晓夫:《在苏联建设共产主义和发展农业》第1卷第337页、第306页 1954年的粮食总产量达到8560万吨,其中来自开垦地的产量为 3720万吨,约为总产量的 43%。新垦区的谷物生产增加得尤为显著。这一年,西伯利亚西部各区的谷物产量比1953年增加了一倍。哈萨克斯坦地区的谷物产量比1953年增加了35%。而阿尔泰地区则几乎增加了三倍。

——《苏联的农业(统计资料集)》第90—91页2、经济改革——农业改革赫鲁晓夫大力提倡种植玉米赫鲁晓夫在农场视察苏联农业获得丰收苏联城市青年出发参加垦荒 由于开垦前对那里的土壤和气候条件未进行科学的分析,大规模的开垦破坏了广阔草原上的植被,从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年夏季东部干旱,风化侵蚀波及了几百万公顷。仅在巴夫洛达州一地就有150万公顷土地被风“刮走了”。

——1964年莫斯科版《处女地地区国营农场和集体农庄》 1961年10月,在苏共召开的第二十二次代表大会上通过了新的《苏共纲领》。“二十二大”决议和苏共新纲领提出了以扩大企业权限、加强经济刺激、充分利用商品货币关系和各种经济杠杆以及加强经济核算为中心的比较完整的改革思想和方向。《纲领》强调指出:“为了动员内部潜力,更有效地利用基本建设投资、生产基金和财政资金,必须在国家计划任务的基础上,扩大企业的业务独立性和主动性。提高企业在采用先进技术和更充分地利用生产能力方面的作用和兴趣”;“根据商品货币关系在社会主义时期所特有的新内容,对商品货币关系充分加以利用”;“经济领导将依靠对高生产指标的物质刺激和精神刺激,对劳动的物质刺激和精神刺激是争取共产主义斗争中的伟大的创造力量。 ” 3、经济改革——工业改革——利用利润和奖金推动企业发展,但管理制度没有走出斯大林模式。——仍没有改变农业轻工业落后的状态。体制未变,小修小补无济于事1964年,赫鲁晓夫被迫下台1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国防建设却硕果累累1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内人类太空旅行第一人尤里·加加林(1961)黑白相间的墓碑,毁誉参半的一生 “在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松赫鲁晓夫(1894—1971)二、勃列日涅夫的改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业勃列日涅夫(1906—1982)勃列日涅夫与尼克松在谈判桌上同美国进行军备竞赛三、戈尔巴乔夫的改革改革背景经济:苏联人均生活水平从革命前居欧洲第 5 位下降到居世界第 88 位

民族:问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

国际关系: “二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。同时四处伸手,1979年入侵阿富汗,每年花掉几十亿卢布,还使苏联的国际形象大大受损。改革重点:经济改革结果:……改革重点:转到政治方面“公开性”、“多元化”、“民主化”……

结果:……立陶宛宣布独立“八一九”事件 1991年8月19日,副总统亚纳耶夫(中)宣布正在休假的戈尔巴乔夫因健康原因不能履行职责,由他本人代行总统权力。叶利钦的支持者同支持亚纳耶夫的坦克部队士兵搏斗八一九事件中,支持苏副总统亚纳耶夫的部队在俄罗斯联邦大楼前遇到莫斯科市民的阻挡。八一九事变叶利钦在俄罗斯议会大厦外一辆坦克上的演讲八一九事变几千名示威者向亚纳耶夫军队公开反对事变戈尔巴乔夫和叶利钦在议会中祝贺挫败“8·19”事件戈尔巴乔夫在辞职书上签字 1991年12月25日晚,苏联总统戈尔巴乔夫在国家电视台发表声明说,由于当前国内的形势和独立国家联合体的建立,他决定停止在苏联总统职位上的活动。他承认,这些年来进行的种种改革“都失败了”,“国家失去了前途”。他强调,“不能再这样生活下去了,必须从根本上改变”。1991年12月25日19时32分

红旗从克里姆林宫上降落《阿拉木图宣言》独联体扩大为十一国俄罗斯国旗(左)取代了原苏联国旗 从苏联到独联体戈氏改革经济改革未能打开局面政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义放弃党的领导地位,

实行多党制经济大滑坡民族分离活动加剧党内斗争尖锐、公开1990“8.19”事件政权性质的根本变化1991《阿拉木图宣言》苏联解体历史原因:苏联体制上的弊端和政策上的错误现实原因:戈尔巴乔夫错误的政治体制改革外部原因:西方国家的“和平演变”根本原因:苏联体制僵化成为生产力发展障碍

苏联为什么会解体?亡于政而非亡于制 苏联三次经济改革失败的主要原因是什么?你认为对中国的改革有何借鉴?探究1.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。苏联经济改革的启示谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》