改革开放 (1)

图片预览

文档简介

第9课

改革开放

教学设计

一.导入

欣赏《春天的故事》,提问歌中提到的老人是谁?这首歌和哪一事件有关?导入新课

二.检查预习

三.新授:

本课主要围绕“改革开放”这一主线来设计组织教学活动,将课本原来的三个专题整合,调整为两个专题,即“对内改革”、“对外开放”。其中对内改革包括“农村经济体制改革”“城市经济体制改革”两个板块。

(一)对内改革

1.农村经济体制改革——家庭联产承包责任制

(1)安徽凤阳农民的尝试——家庭联产承包责任制

学生阅读P42页正文和小字,思考交流导学案上的问题:

1.首先揭开中国对内改革序幕的是哪个地方的农民?

2.分田前后,农民们的生存状况分别是怎样的?

3.

他们用什么方式解决困境的?

学生根据阅读的内容介绍家庭联产承包责任制的内容。

教师解读“家庭联产承包责任制”的含义:包产到户、包干到户,农民以家庭为单位,承包集体土地,自主经营,自负盈亏。前提是土地仍归国家、集体所有,农民只有土地使用权,不能买卖。

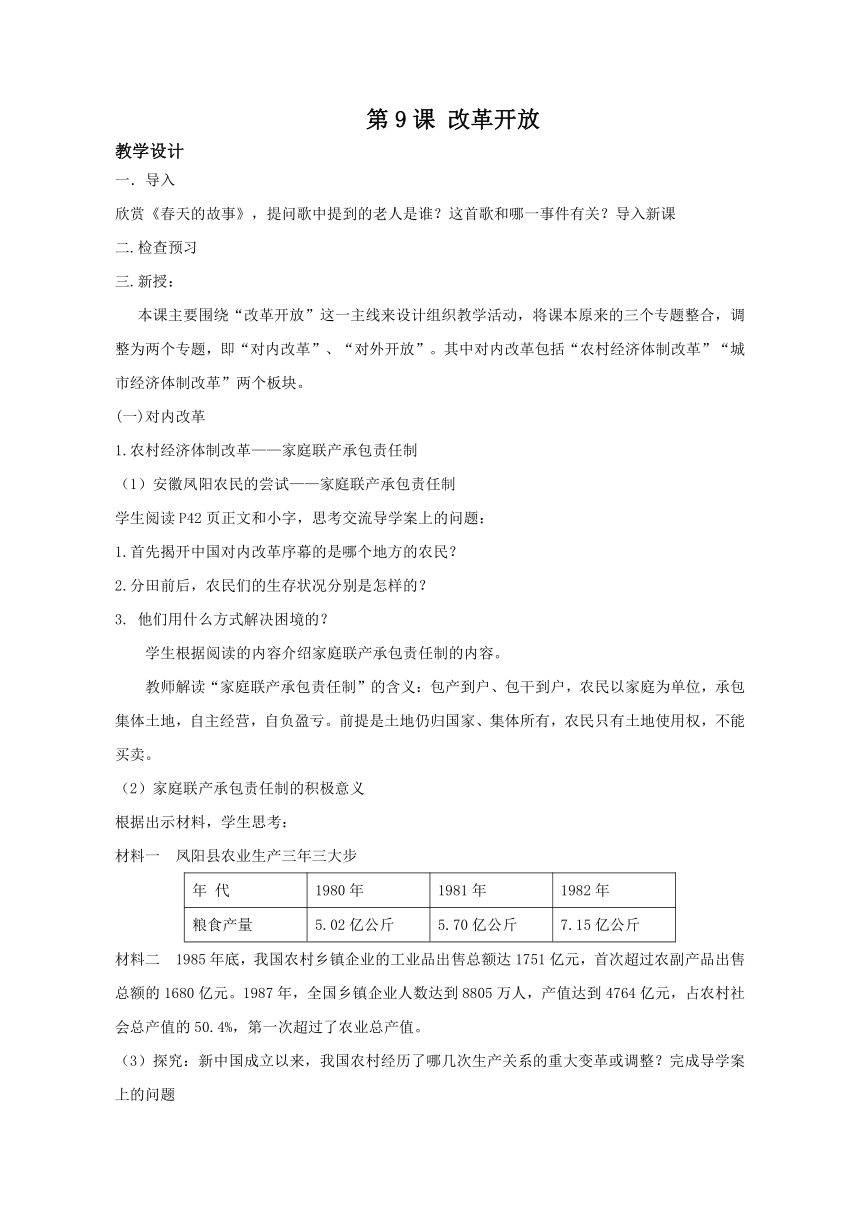

(2)家庭联产承包责任制的积极意义

根据出示材料,学生思考:

材料一

凤阳县农业生产三年三大步

年

代

1980年

1981年

1982年

粮食产量

5.02亿公斤

5.70亿公斤

7.15亿公斤

材料二

1985年底,我国农村乡镇企业的工业品出售总额达1751亿元,首次超过农副产品出售总额的1680亿元。1987年,全国乡镇企业人数达到8805万人,产值达到4764亿元,占农村社会总产值的50.4%,第一次超过了农业总产值。

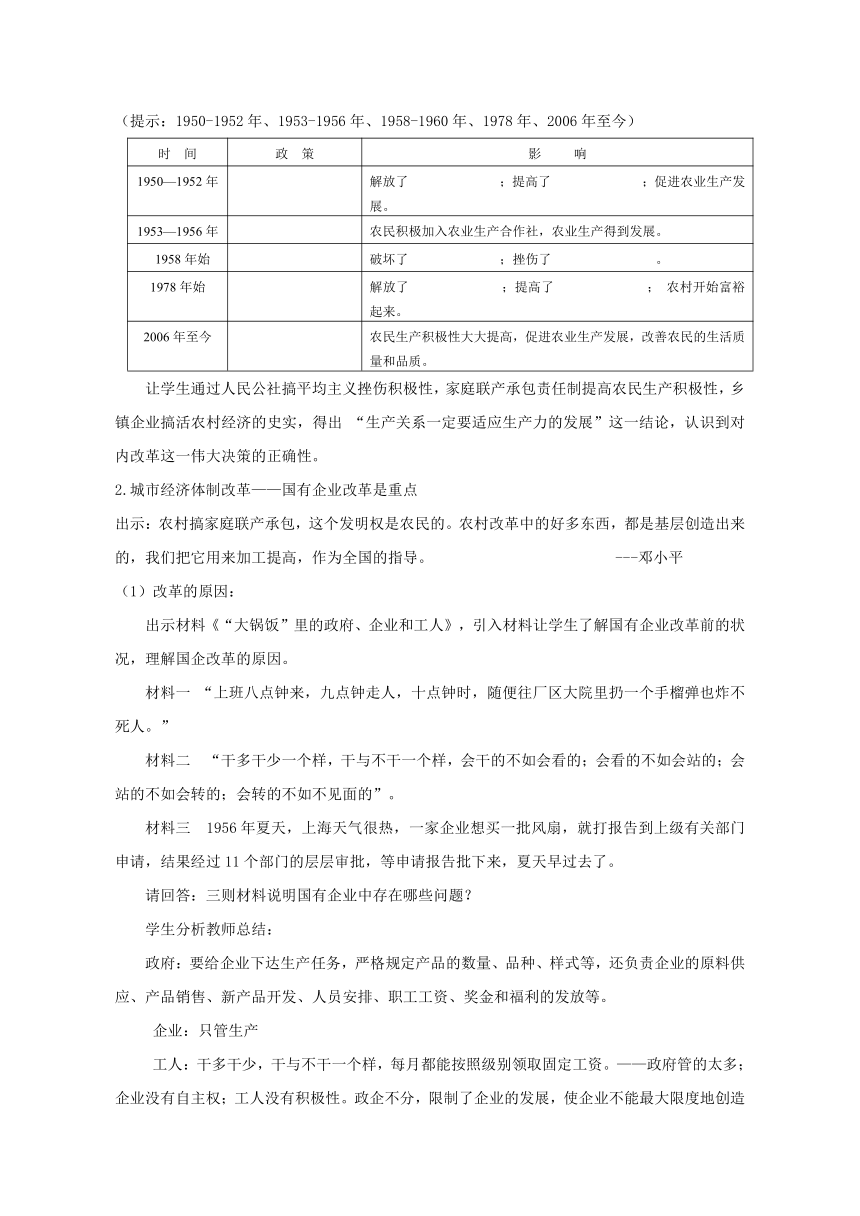

(3)探究:新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的重大变革或调整?完成导学案上的问题

(提示:1950-1952年、1953-1956年、1958-1960年、1978年、2006年至今)

时

间

政

策

影

响

1950—1952年

解放了

;提高了

;促进农业生产发展。

1953—1956年

农民积极加入农业生产合作社,农业生产得到发展。

1958年始

破坏了

;挫伤了

。

1978年始

解放了

;提高了

;

农村开始富裕起来。

2006年至今

农民生产积极性大大提高,促进农业生产发展,改善农民的生活质量和品质。

让学生通过人民公社搞平均主义挫伤积极性,家庭联产承包责任制提高农民生产积极性,乡镇企业搞活农村经济的史实,得出

“生产关系一定要适应生产力的发展”这一结论,认识到对内改革这一伟大决策的正确性。

2.城市经济体制改革——国有企业改革是重点

出示:农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的。农村改革中的好多东西,都是基层创造出来的,我们把它用来加工提高,作为全国的指导。

---邓小平

(1)改革的原因:

出示材料《“大锅饭”里的政府、企业和工人》,引入材料让学生了解国有企业改革前的状况,理解国企改革的原因。

材料一

“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二

“干多干少一个样,干与不干一个样,会干的不如会看的;会看的不如会站的;会站的不如会转的;会转的不如不见面的”。

材料三

1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

请回答:三则材料说明国有企业中存在哪些问题?

学生分析教师总结:

政府:要给企业下达生产任务,严格规定产品的数量、品种、样式等,还负责企业的原料供应、产品销售、新产品开发、人员安排、职工工资、奖金和福利的发放等。

企业:只管生产

工人:干多干少,干与不干一个样,每月都能按照级别领取固定工资。——政府管的太多;企业没有自主权;工人没有积极性。政企不分,限制了企业的发展,使企业不能最大限度地创造财富,影响了国家财政收入。

(2)改革的措施

学生阅读课本P45思考:国有企业是如何进行改革的?完成导学案上的问题,引导学生思考:这样该有什么好处?

学生回答后教师总结:经过改革,工人有了积极性,企业有了活力,增加了国家财政收入,促进社会主义经济的发展。但改革的步伐并没有就此停止,1992年,中共“十四大”的召开,对国有企业改革提出了新的要求。

(3)国企改革的深化

学生阅读P44第二段,了解中共“十四大”的决定,明确公司制、股份制等企业的发展方向,

多媒体展示强化。

(4)出示海尔集团的今昔对比图片感受感受国企改革的重要性。

(二)对外开放

1.对外开放的必要性

出示:“任何一个国家要发展……不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验,先进科学技术和资金是不可能的。”

—邓小平

针对邓小平讲话摘要,教师引导学生分析对外开放的必要性。使学生认识到世界经济正在向全球化、集团化方向发展,任何国家孤立于世界经济之外,都不可能获得发展。旧中国长期处于停滞和落后状态,一个重要原因就是闭关自守。对外开放是时代的潮流,是实现社会主义现代化的必要条件。

2.经济特区的设立

学生阅读课本P43,完成导学案上的问题:

1.据图指出1980年我国政府设立的四个经济特区及1988年增设的海南经济特区。并分析指出设立经济特区的目的。

2.据图简述当今我国形成了怎样的对外开放格局?

引导学生结合《早期对外开放地区示意图》,明确1980年与深圳同期开放的特区名字及位置以及后来增设的海南经济特区。

动画展示《早期对外开放地区示意图》,学生说出从特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地的对外开放格局的形成过程以及全方位、多层次、宽领域的对外开放格局特点。

3.探究:

学生分小组根据材料探究讨论:经济特区在我国社会主义现代化建设中的作用。

小组展示探究结果,教师结合资料片引导学生分析特区的作用和地位。(特区的发展离不开劳动者的心血与汗水,更离不开中央优惠的政策。特区吸收侨资、外资,引进先进的技术和管理经验等,促进经济发展。特区有窗口作用——技术的窗口、管理的窗口、政策的窗口。)

教师总结:全方位的开放格局,使我国进一步加强了国际间的交流与合作。2001年,我国成功加入WTO,标志着我国的对外开放进入一个新的阶段。

【设计意图】通过材料教学,让学生了解开放的必要性。引导学生了解以深圳为代表的经济特区所取得的成就,发挥的作用以及产生的影响,认识到对外开放方针的正确性。通过动画展示《早期对外开放地区示意图》,让学生从宏观上了解对外开放格局形成的过程,理解全方位、多层次、宽领域的对外开放格局特点。

4.发展的家乡

改革的号角吹醒了华夏大地,我们的家乡也沐浴在改革的春风里,尤其是2007年峡山新区成立以来我们的家乡发生了翻天覆地的变化,养我们一起来见证这些变化。

通过展示《发展的家乡》,让学生全方位了解改革开放以来家乡所取得的成就,激发学生爱家乡的情感,坚定了走改革开放之路的决心。

5.小结

学生谈本节课的收获、体会、感想。

多媒体展示改革开放以来中国取得的瞩目成就,让学生充分体会改革开放是强国之路,坚定了走改革开放之路的决心。

教师总结:放眼过去,改革开放已经取得辉煌的成绩;展望未来,我们信心百倍。踏星斗飞过世纪之交,驾神州立于强国之林。让我们高举改革开放的伟大旗帜,从现在开始,把握现在,努力学习,开创祖国的美好明天!!!

改革开放

教学设计

一.导入

欣赏《春天的故事》,提问歌中提到的老人是谁?这首歌和哪一事件有关?导入新课

二.检查预习

三.新授:

本课主要围绕“改革开放”这一主线来设计组织教学活动,将课本原来的三个专题整合,调整为两个专题,即“对内改革”、“对外开放”。其中对内改革包括“农村经济体制改革”“城市经济体制改革”两个板块。

(一)对内改革

1.农村经济体制改革——家庭联产承包责任制

(1)安徽凤阳农民的尝试——家庭联产承包责任制

学生阅读P42页正文和小字,思考交流导学案上的问题:

1.首先揭开中国对内改革序幕的是哪个地方的农民?

2.分田前后,农民们的生存状况分别是怎样的?

3.

他们用什么方式解决困境的?

学生根据阅读的内容介绍家庭联产承包责任制的内容。

教师解读“家庭联产承包责任制”的含义:包产到户、包干到户,农民以家庭为单位,承包集体土地,自主经营,自负盈亏。前提是土地仍归国家、集体所有,农民只有土地使用权,不能买卖。

(2)家庭联产承包责任制的积极意义

根据出示材料,学生思考:

材料一

凤阳县农业生产三年三大步

年

代

1980年

1981年

1982年

粮食产量

5.02亿公斤

5.70亿公斤

7.15亿公斤

材料二

1985年底,我国农村乡镇企业的工业品出售总额达1751亿元,首次超过农副产品出售总额的1680亿元。1987年,全国乡镇企业人数达到8805万人,产值达到4764亿元,占农村社会总产值的50.4%,第一次超过了农业总产值。

(3)探究:新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的重大变革或调整?完成导学案上的问题

(提示:1950-1952年、1953-1956年、1958-1960年、1978年、2006年至今)

时

间

政

策

影

响

1950—1952年

解放了

;提高了

;促进农业生产发展。

1953—1956年

农民积极加入农业生产合作社,农业生产得到发展。

1958年始

破坏了

;挫伤了

。

1978年始

解放了

;提高了

;

农村开始富裕起来。

2006年至今

农民生产积极性大大提高,促进农业生产发展,改善农民的生活质量和品质。

让学生通过人民公社搞平均主义挫伤积极性,家庭联产承包责任制提高农民生产积极性,乡镇企业搞活农村经济的史实,得出

“生产关系一定要适应生产力的发展”这一结论,认识到对内改革这一伟大决策的正确性。

2.城市经济体制改革——国有企业改革是重点

出示:农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的。农村改革中的好多东西,都是基层创造出来的,我们把它用来加工提高,作为全国的指导。

---邓小平

(1)改革的原因:

出示材料《“大锅饭”里的政府、企业和工人》,引入材料让学生了解国有企业改革前的状况,理解国企改革的原因。

材料一

“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二

“干多干少一个样,干与不干一个样,会干的不如会看的;会看的不如会站的;会站的不如会转的;会转的不如不见面的”。

材料三

1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

请回答:三则材料说明国有企业中存在哪些问题?

学生分析教师总结:

政府:要给企业下达生产任务,严格规定产品的数量、品种、样式等,还负责企业的原料供应、产品销售、新产品开发、人员安排、职工工资、奖金和福利的发放等。

企业:只管生产

工人:干多干少,干与不干一个样,每月都能按照级别领取固定工资。——政府管的太多;企业没有自主权;工人没有积极性。政企不分,限制了企业的发展,使企业不能最大限度地创造财富,影响了国家财政收入。

(2)改革的措施

学生阅读课本P45思考:国有企业是如何进行改革的?完成导学案上的问题,引导学生思考:这样该有什么好处?

学生回答后教师总结:经过改革,工人有了积极性,企业有了活力,增加了国家财政收入,促进社会主义经济的发展。但改革的步伐并没有就此停止,1992年,中共“十四大”的召开,对国有企业改革提出了新的要求。

(3)国企改革的深化

学生阅读P44第二段,了解中共“十四大”的决定,明确公司制、股份制等企业的发展方向,

多媒体展示强化。

(4)出示海尔集团的今昔对比图片感受感受国企改革的重要性。

(二)对外开放

1.对外开放的必要性

出示:“任何一个国家要发展……不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验,先进科学技术和资金是不可能的。”

—邓小平

针对邓小平讲话摘要,教师引导学生分析对外开放的必要性。使学生认识到世界经济正在向全球化、集团化方向发展,任何国家孤立于世界经济之外,都不可能获得发展。旧中国长期处于停滞和落后状态,一个重要原因就是闭关自守。对外开放是时代的潮流,是实现社会主义现代化的必要条件。

2.经济特区的设立

学生阅读课本P43,完成导学案上的问题:

1.据图指出1980年我国政府设立的四个经济特区及1988年增设的海南经济特区。并分析指出设立经济特区的目的。

2.据图简述当今我国形成了怎样的对外开放格局?

引导学生结合《早期对外开放地区示意图》,明确1980年与深圳同期开放的特区名字及位置以及后来增设的海南经济特区。

动画展示《早期对外开放地区示意图》,学生说出从特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地的对外开放格局的形成过程以及全方位、多层次、宽领域的对外开放格局特点。

3.探究:

学生分小组根据材料探究讨论:经济特区在我国社会主义现代化建设中的作用。

小组展示探究结果,教师结合资料片引导学生分析特区的作用和地位。(特区的发展离不开劳动者的心血与汗水,更离不开中央优惠的政策。特区吸收侨资、外资,引进先进的技术和管理经验等,促进经济发展。特区有窗口作用——技术的窗口、管理的窗口、政策的窗口。)

教师总结:全方位的开放格局,使我国进一步加强了国际间的交流与合作。2001年,我国成功加入WTO,标志着我国的对外开放进入一个新的阶段。

【设计意图】通过材料教学,让学生了解开放的必要性。引导学生了解以深圳为代表的经济特区所取得的成就,发挥的作用以及产生的影响,认识到对外开放方针的正确性。通过动画展示《早期对外开放地区示意图》,让学生从宏观上了解对外开放格局形成的过程,理解全方位、多层次、宽领域的对外开放格局特点。

4.发展的家乡

改革的号角吹醒了华夏大地,我们的家乡也沐浴在改革的春风里,尤其是2007年峡山新区成立以来我们的家乡发生了翻天覆地的变化,养我们一起来见证这些变化。

通过展示《发展的家乡》,让学生全方位了解改革开放以来家乡所取得的成就,激发学生爱家乡的情感,坚定了走改革开放之路的决心。

5.小结

学生谈本节课的收获、体会、感想。

多媒体展示改革开放以来中国取得的瞩目成就,让学生充分体会改革开放是强国之路,坚定了走改革开放之路的决心。

教师总结:放眼过去,改革开放已经取得辉煌的成绩;展望未来,我们信心百倍。踏星斗飞过世纪之交,驾神州立于强国之林。让我们高举改革开放的伟大旗帜,从现在开始,把握现在,努力学习,开创祖国的美好明天!!!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 1 中国人民站起来了

- 2 最可爱的人

- 3 土地改革

- 第二单元 社会主义道路的探索

- 4工业化的起步

- 5三大改造

- 6探索建设社会主义的道路

- 7“文化大革命”的十年

- 第三单元 建设有中国特色的社会主义

- 8 伟大的历史转折

- 9 改革开放

- 10 建设有中国特色的社会主义

- 活动课一 社会调研──家乡的昨天和今天

- 第四单元 民族团结与祖国统

- 11 民族团结

- 12 香港和澳门的回归

- 13 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 14 钢铁长城

- 15 独立自主的和平外交

- 16 外交事业的发展

- 活动课二 历史纪实大家谈──新中国的外交

- 第六单元 科技教育与文化

- 17 科学技术的成就(一)

- 18 科学技术的成就(二)

- 19 改革发展中的教育

- 20 百花齐放 推陈出新

- 活动课三 20世纪歌曲中的“历史”

- 第七单元 社会生活

- 21 人们生活方式的变化

- 活动课四 家庭照片