2 我用残损的手掌 导学案配套课件

文档属性

| 名称 | 2 我用残损的手掌 导学案配套课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 314.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-02-05 20:23:42 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。戴 望 舒我用残损的手掌学习目标1.理解诗中的艺术形象,把握诗歌的感情线索,感情背诵本诗。

2.品味诗歌语言,深层体会变幻多姿的抒情风格。

3.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果,培养学生解读诗歌意象的能力。

4.体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。第一课时

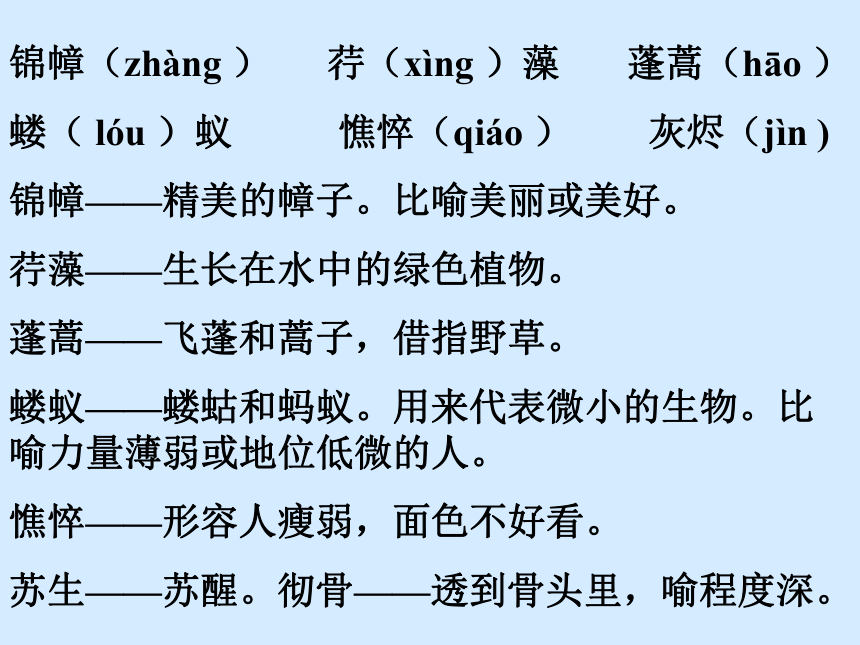

满怀激情诵诗歌生字及词语解释锦幛(zhàng ) 荇(xìng )藻 蓬蒿(hāo )

蝼( lóu )蚁 憔悴(qiáo ) 灰烬(jìn )

锦幛——精美的幛子。比喻美丽或美好。

荇藻——生长在水中的绿色植物。

蓬蒿——飞蓬和蒿子,借指野草。

蝼蚁——蝼蛄和蚂蚁。用来代表微小的生物。比喻力量薄弱或地位低微的人。

憔悴——形容人瘦弱,面色不好看。

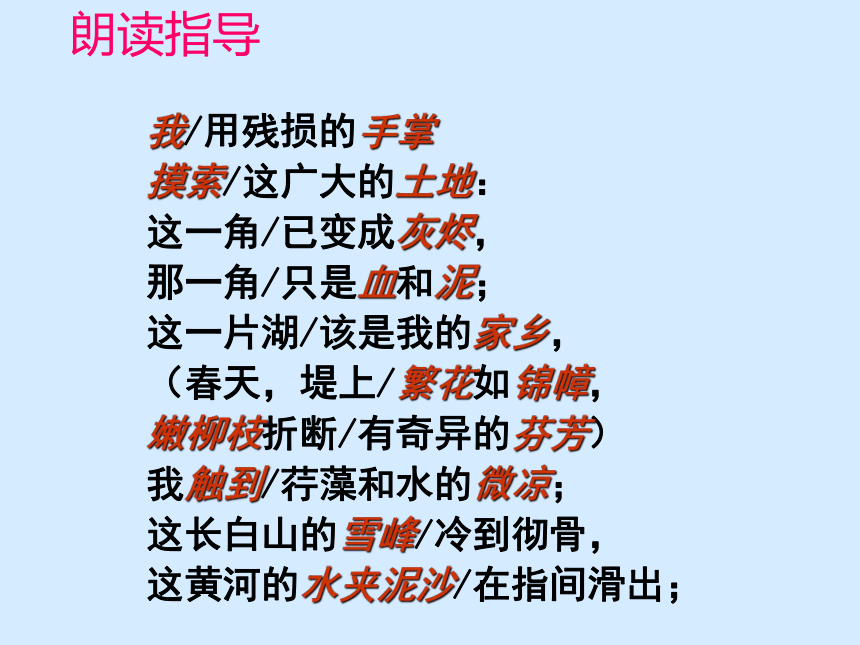

苏生——苏醒。彻骨——透到骨头里,喻程度深。朗读指导 我/用残损的手掌

摸索/这广大的土地:

这一角/已变成灰烬,

那一角/只是血和泥;

这一片湖/该是我的家乡,

(春天,堤上/繁花如锦幛,

嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)

我触到/荇藻和水的微凉;

这长白山的雪峰/冷到彻骨,

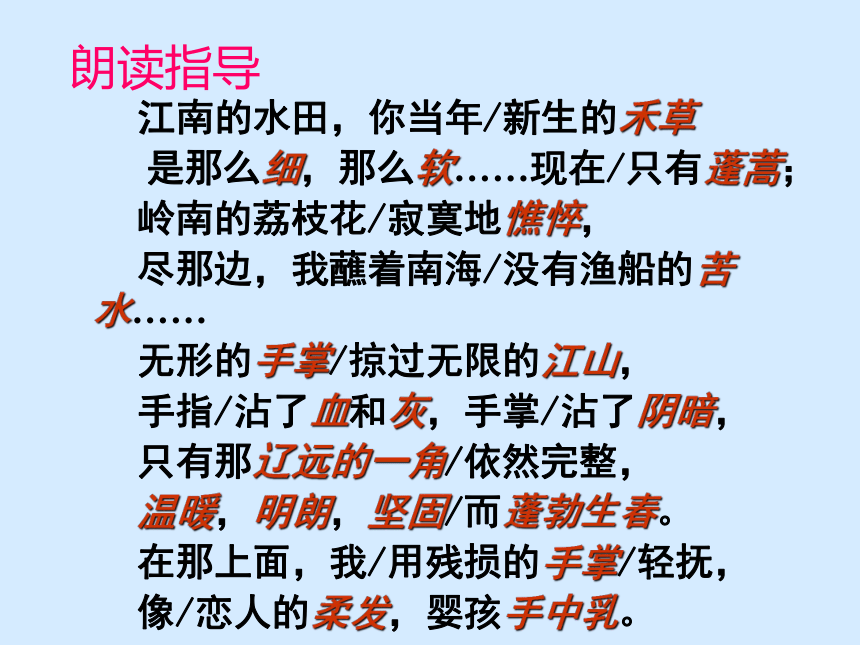

这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;朗读指导 江南的水田,你当年/新生的禾草

是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;

岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,

尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……

无形的手掌/掠过无限的江山,

手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗,

只有那辽远的一角/依然完整,

温暖,明朗,坚固/而蓬勃生春。

在那上面,我/用残损的手掌/轻抚,

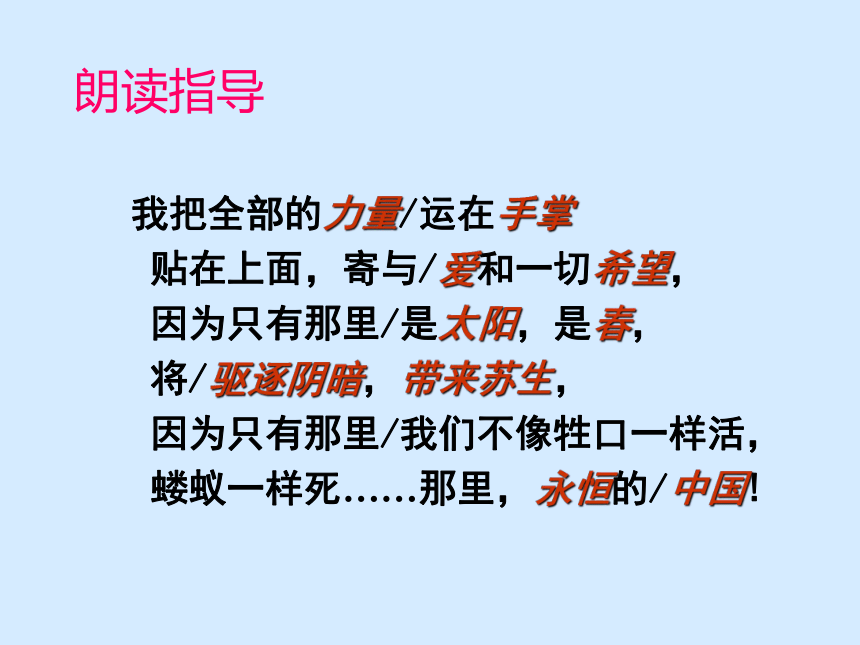

像/恋人的柔发,婴孩手中乳。朗读指导 我把全部的力量/运在手掌

贴在上面,寄与/爱和一切希望,

因为只有那里/是太阳,是春,

将/驱逐阴暗,带来苏生,

因为只有那里/我们不像牲口一样活,

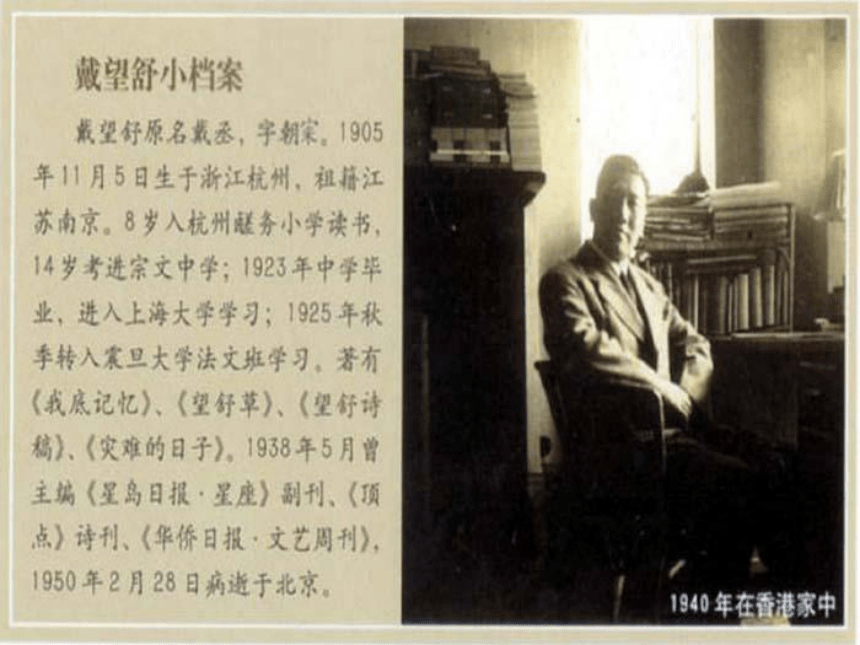

蝼蚁一样死……那里,永恒的/中国! 1929年4月,戴望舒的第一本诗集《我的记忆》出版,其中《雨巷》成为传诵一时的名作,他因此被称为“雨巷诗人”。 1932年参加施蛰存主编的《现代》杂志的编辑工作。11月初赴法留学,入里昂中法大学。1935年春回国。1936年10月,与卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至等创办《新诗》月刊。 抗战爆发后,在香港主编《大公报》文艺副刊,发起出版《耕耘》杂志。1938年春在香港主编《星岛日报.星岛》副刊。1939年和艾青主编《顶点》。1941年底被捕入狱。在狱中写下了《狱中题壁》、《我用残损的手掌》、《心愿》、《等待》等诗篇。 1949年6月,在北平出席了中华文学艺术工作代表大会。建国后,在新闻总署从事编译工作。 戴望舒全家照写 作 背 景 1941年12月报15日,香港英国当局向日本侵略者投降。日占港后,大肆搜捕抗日志士。1942年春,戴望舒被捕,在狱中,他受尽了折磨,但他并未屈服,在狱中,他写下了几首诗,本文就是其中之一。合作与探究 1.自由诵读,整体感知诗意,从内容上看诗歌分为几部分?各部分主要写了什么内容?

这首诗,可分为三个部分。

第一部分(我用残损的手掌∕摸索这广大的土地):诗人由“残损的手掌”展开想象,总起下文。

第二部分(从“这一角已变成灰烬”至“手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗”):诗人想象着用“残损的手掌”抚摸地图上的沦陷区。

第三部分(从“只有那辽远的一角/依然完整”至结束):诗人想象着用“残损的手掌”抚摸地图上的解放区。合作与探究2.诗人用“残损的手掌”“摸索”祖国土地时,内心深处的情感有怎样的变化起伏?

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。消极的、冷色调的前半部分与积极的、暖色调的后半部分形成明显对比,使作者的感情倾向更加鲜明。合作与探究3.创作此诗,作者身陷牢狱,不可能有中国地图,那么,诗中“手掌”和“摸索”分别指什么?

这首诗以“我”用“无形的手掌”抚摸祖国地图时的联想为抒情线索,“无形的手掌”指的是诗人的思绪、联想、心理和情感;而“抚摸”则是思绪和联想的展开,心理和情感的流动。合作与探究4.配乐朗诵诗歌,诗歌的第二部分描写沦陷区,描绘了哪些画面?这些画面之间有怎样的关系?

描绘了六幅画面:堤上繁花嫩柳;长白山雪峰;黄河夹泥沙的水;江南的水田;岭南的荔枝花;南海的渔船。

第一幅画面与后五幅画面形成对比。合作与探究5.诗歌两部分的写法不同之处在哪里?

合作与探究5.诗歌两部分的写法不同之处在哪里?

描写沦陷区,从实处着笔,用一幅幅富有特征的小画缀连;

描写解放区,侧重写意,用挚爱和柔情抚摸,加之一连串亲切温馨气息的比喻,凸现和煦明媚的色彩。板书

我用残损的手掌

沦陷区:灰色——憔悴——阴暗

摸索

????????????????解放区:太阳——蓬勃——温暖 第二课时

深入探究品诗歌 预习与交流1.填空。

《我用残损的手掌》是我国现代诗人

的诗作。诗句“我用残损的手掌/

摸索这广大的土地”中, “广大的土地”象征 ,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人 。预习与交流1.填空。

《我用残损的手掌》是我国现代诗人戴望舒的诗作。诗句“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”中, “广大的土地”象征中国,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。2.指出下列各句运用的比喻修辞方法有什么不同,简要说说其含义。

(1)像恋人的柔发,婴孩手中乳。预习与交流(4)那里是太阳,是春。(3)摸索这广大的土地。(2)不像牲口一样活,蝼蚁一样死。“像恋人的柔发,婴孩手中乳”是明喻,以情侣关系与母子关系的比喻,把诗人对“这一角”的温柔感情抒发得细致动人。“不像牲口一样活,蝼蚁一样死”是明喻,很形象地描绘出能够把握自己命运的人民的新生活。“摸索这广大的土地”是借喻,用“广大的土地”借喻整个中国。“那里是太阳,是春”是暗喻,用“太阳和春天”来比喻解放区的欣欣向荣与勃勃生机。预习与交流3.诗中写自己的家乡,写了家乡春天的哪些景象?是怎样调动多种感觉器官,使人如同身临其境的?

作者写到了家乡春天的繁花、嫩柳、荇藻、水;调动了视觉、嗅觉、触觉,使人如同身临其境地回到了家乡。文本探究2.作者对沦陷区的情景进行总体描述的句子是哪些?表明了沦陷区怎样的情景?寄托着诗人怎样的感情?

作者对沦陷区的情景进行总体描述的句子是“这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥”,这是一片凄凉景象。风景如画的“家乡”,如今被侵略者强占,作者在诗句中流露出忧愤。1.“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”,诗歌以这两行开头,有什么作用?

诗的开头两行起着统摄全诗的作用。文本探究3.诗歌中提到的“长白山的雪峰”、“黄河的水”、“江南的水田”、“岭南的荔枝花”这些意象共同代表的是什么?诗歌中括号内的文字能不能删去?为什么?

代表的是祖国大地(祖国山水);

括号里的文字不能删,

因为它调动了视觉、嗅觉、触觉,写出了家乡春天的美好,洋溢着浓浓的思乡之情,与后面的现实形成对比。文本探究4.诗歌哪句话总结了解放区的情况?“辽远的一角”是指什么?

“只有那辽远的一角依然完整,/温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”这句话总结了解放区的情况,

“辽远的一角”是没有被践踏的解放区。主旨探究1.诗人用“残损的手掌” “摸索”到了什么?分别是怎样的感情?

“摸索”的内容包括两个部分:一部分是已经遭受敌人蹂躏、变成灰烬、充满血和泥的沦陷区的土地;一部分是温暖明朗、蓬勃生春、依然完整的辽远的一角,就是解放区的土地。

这两部分并列在一起,构成横向对照。诗人对敌人恨之切,对祖国爱之深,也就自然显示出来了。主旨探究2.这两种对比鲜明的感情是通过哪些词语来表达的?这些词语有什么特点?由此产生了怎样的表达效果?

“温暖、明亮、坚固、蓬勃、……”这些词语是积极的、暖色调的;

“残损、微凉、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗……”,这些词语是消极的、冷色调的。

这些对比鲜明地词语更好地表达诗人内心深处的爱与恨。主旨探究3.诗人在“摸索”这一动作中容纳了极复杂的感觉体验,请举例说明。由此而展开的内心情感的变化是怎样的呢?

在想象中,诗人的手掌抚过了广大的国土。先是沦陷区的家乡,继而从祖国疆域的北部一直到最南端,最终停留在解放区。对祖国大地上每一处特征性景物的概括,作者突出的是“手掌”的触觉作用(同时也有视觉、嗅觉、味觉等感觉器官的作用),如 “微凉”“冷” “滑出” “细”“软”“蘸”等等。

这样,就把较广泛的描写对象相对集中起来,使之贯穿在“手掌的感受”这一条线索上,诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。语言赏析语言赏析 2.读“我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳”一句,这是诗中第二次出现“我用残损的手掌”,有什么作用?“恋人的柔发” “婴孩手中乳”这两个意象选用得恰如其分,你认为好在哪里?

诗中第二次出现“我用残损的手掌”,是强调,因爱国而受到敌人迫害的“我”,在这块温暖明朗的土地上找到了安慰。“恋人的柔发”“婴孩手中乳”,这两个意象用得恰如其分,唤起了人的生命中最亲切的感动。通过人类共通的情感经验调动读者的联想,形象感受到对如恋人般美好、如母亲般亲切的解放区的向往之情。1.“江南的水田……只有蓬蒿”一句用了什么手法,有何作用?

对比,突出江南大地的破败。语言赏析3.“因为只有那里我们不像牲口一样活,/蝼蚁一样死……”用了什么修辞方法?起了什么作用?

“牲口一样活”“蝼蚁一样死”两个比喻,用水深火热的沦陷区反衬解放区──那里是将要实现民族复兴、诞生“永恒的中国”的地方。

道出了对解放区的真挚情感,对祖国未来寄与了热切的希望。很形象地描绘出能够把握自己命运的人民的新生活。语言赏析4.“永恒的中国”应该怎样朗读?为什么说那里是“永恒的中国”?

朗读时,“永恒的中国”要读得高亢、激情。

说那里是“永恒的中国”,因为那里是民族复兴的希望所在,生活在那里的人民能够掌握自己的命运。语言赏析5.这首诗中,很多句子写得非常生动形象,请同学们用自己喜欢的方式读诗,从中选择你最喜欢的一句谈谈你的理解。(方法提示:可从词性、修辞、句式、内容感情、诗歌韵律等角度进行品析) 语言赏析“摸索这广大的土地”----这句诗用“广大的土地”借指整个中国,用摸索中的想像把对敌人的恨和对中国人民的爱细腻地表现出来。

从动词的选用来看,作者用语富于变化,如“触到”“滑出”“蘸着”“沾”“轻抚” “贴”等词紧紧扣住“摸索”二字,文章思路清晰明了。

从比喻句来看,既新颖贴切,又启人联想。如“像恋人的柔发,婴孩手中乳”,通过人类共通的情感经验调动读者的联想,形象感受到对如恋人般美好、如母亲般亲切的解放区的向往之情。又如“像牲口一样活,蝼蚁一样死”亦是如此。

忧郁阴暗 凄楚忧愤

对比 祖国光明未来

温暖明朗 热切期盼

我用残损的

手掌摸索这

广大的土地

(统摄全诗)拓展延伸自由发言。

抗日战争时期,许多仁人志土为了改变祖国受欺辱的命运,不惜以抛头颅、洒热血的代价来奋力抗争。请列举其中你所知道的一些人和事,和大家交流一下。 拓展延伸2. 口头说文。

诗人往往把情感寄寓在具体的形象上,使抽象的心绪具有可感性。借鉴这种写法,联系你的生活体验,说几句富有诗意的话,抒发自己的某一种感情(如忧伤、喜悦等)。

生活是个啥?有时,它像一杯烈酒,只须那么一口,就能让我们热血沸腾,豪气迸发;有时,它像一杯茶,品尝了当初的恬静、淡雅,渐渐的,渐渐的,我们才感觉它的浓重、深沉、博大。

2.品味诗歌语言,深层体会变幻多姿的抒情风格。

3.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果,培养学生解读诗歌意象的能力。

4.体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。第一课时

满怀激情诵诗歌生字及词语解释锦幛(zhàng ) 荇(xìng )藻 蓬蒿(hāo )

蝼( lóu )蚁 憔悴(qiáo ) 灰烬(jìn )

锦幛——精美的幛子。比喻美丽或美好。

荇藻——生长在水中的绿色植物。

蓬蒿——飞蓬和蒿子,借指野草。

蝼蚁——蝼蛄和蚂蚁。用来代表微小的生物。比喻力量薄弱或地位低微的人。

憔悴——形容人瘦弱,面色不好看。

苏生——苏醒。彻骨——透到骨头里,喻程度深。朗读指导 我/用残损的手掌

摸索/这广大的土地:

这一角/已变成灰烬,

那一角/只是血和泥;

这一片湖/该是我的家乡,

(春天,堤上/繁花如锦幛,

嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)

我触到/荇藻和水的微凉;

这长白山的雪峰/冷到彻骨,

这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;朗读指导 江南的水田,你当年/新生的禾草

是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;

岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,

尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……

无形的手掌/掠过无限的江山,

手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗,

只有那辽远的一角/依然完整,

温暖,明朗,坚固/而蓬勃生春。

在那上面,我/用残损的手掌/轻抚,

像/恋人的柔发,婴孩手中乳。朗读指导 我把全部的力量/运在手掌

贴在上面,寄与/爱和一切希望,

因为只有那里/是太阳,是春,

将/驱逐阴暗,带来苏生,

因为只有那里/我们不像牲口一样活,

蝼蚁一样死……那里,永恒的/中国! 1929年4月,戴望舒的第一本诗集《我的记忆》出版,其中《雨巷》成为传诵一时的名作,他因此被称为“雨巷诗人”。 1932年参加施蛰存主编的《现代》杂志的编辑工作。11月初赴法留学,入里昂中法大学。1935年春回国。1936年10月,与卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至等创办《新诗》月刊。 抗战爆发后,在香港主编《大公报》文艺副刊,发起出版《耕耘》杂志。1938年春在香港主编《星岛日报.星岛》副刊。1939年和艾青主编《顶点》。1941年底被捕入狱。在狱中写下了《狱中题壁》、《我用残损的手掌》、《心愿》、《等待》等诗篇。 1949年6月,在北平出席了中华文学艺术工作代表大会。建国后,在新闻总署从事编译工作。 戴望舒全家照写 作 背 景 1941年12月报15日,香港英国当局向日本侵略者投降。日占港后,大肆搜捕抗日志士。1942年春,戴望舒被捕,在狱中,他受尽了折磨,但他并未屈服,在狱中,他写下了几首诗,本文就是其中之一。合作与探究 1.自由诵读,整体感知诗意,从内容上看诗歌分为几部分?各部分主要写了什么内容?

这首诗,可分为三个部分。

第一部分(我用残损的手掌∕摸索这广大的土地):诗人由“残损的手掌”展开想象,总起下文。

第二部分(从“这一角已变成灰烬”至“手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗”):诗人想象着用“残损的手掌”抚摸地图上的沦陷区。

第三部分(从“只有那辽远的一角/依然完整”至结束):诗人想象着用“残损的手掌”抚摸地图上的解放区。合作与探究2.诗人用“残损的手掌”“摸索”祖国土地时,内心深处的情感有怎样的变化起伏?

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。消极的、冷色调的前半部分与积极的、暖色调的后半部分形成明显对比,使作者的感情倾向更加鲜明。合作与探究3.创作此诗,作者身陷牢狱,不可能有中国地图,那么,诗中“手掌”和“摸索”分别指什么?

这首诗以“我”用“无形的手掌”抚摸祖国地图时的联想为抒情线索,“无形的手掌”指的是诗人的思绪、联想、心理和情感;而“抚摸”则是思绪和联想的展开,心理和情感的流动。合作与探究4.配乐朗诵诗歌,诗歌的第二部分描写沦陷区,描绘了哪些画面?这些画面之间有怎样的关系?

描绘了六幅画面:堤上繁花嫩柳;长白山雪峰;黄河夹泥沙的水;江南的水田;岭南的荔枝花;南海的渔船。

第一幅画面与后五幅画面形成对比。合作与探究5.诗歌两部分的写法不同之处在哪里?

合作与探究5.诗歌两部分的写法不同之处在哪里?

描写沦陷区,从实处着笔,用一幅幅富有特征的小画缀连;

描写解放区,侧重写意,用挚爱和柔情抚摸,加之一连串亲切温馨气息的比喻,凸现和煦明媚的色彩。板书

我用残损的手掌

沦陷区:灰色——憔悴——阴暗

摸索

????????????????解放区:太阳——蓬勃——温暖 第二课时

深入探究品诗歌 预习与交流1.填空。

《我用残损的手掌》是我国现代诗人

的诗作。诗句“我用残损的手掌/

摸索这广大的土地”中, “广大的土地”象征 ,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人 。预习与交流1.填空。

《我用残损的手掌》是我国现代诗人戴望舒的诗作。诗句“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”中, “广大的土地”象征中国,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。2.指出下列各句运用的比喻修辞方法有什么不同,简要说说其含义。

(1)像恋人的柔发,婴孩手中乳。预习与交流(4)那里是太阳,是春。(3)摸索这广大的土地。(2)不像牲口一样活,蝼蚁一样死。“像恋人的柔发,婴孩手中乳”是明喻,以情侣关系与母子关系的比喻,把诗人对“这一角”的温柔感情抒发得细致动人。“不像牲口一样活,蝼蚁一样死”是明喻,很形象地描绘出能够把握自己命运的人民的新生活。“摸索这广大的土地”是借喻,用“广大的土地”借喻整个中国。“那里是太阳,是春”是暗喻,用“太阳和春天”来比喻解放区的欣欣向荣与勃勃生机。预习与交流3.诗中写自己的家乡,写了家乡春天的哪些景象?是怎样调动多种感觉器官,使人如同身临其境的?

作者写到了家乡春天的繁花、嫩柳、荇藻、水;调动了视觉、嗅觉、触觉,使人如同身临其境地回到了家乡。文本探究2.作者对沦陷区的情景进行总体描述的句子是哪些?表明了沦陷区怎样的情景?寄托着诗人怎样的感情?

作者对沦陷区的情景进行总体描述的句子是“这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥”,这是一片凄凉景象。风景如画的“家乡”,如今被侵略者强占,作者在诗句中流露出忧愤。1.“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”,诗歌以这两行开头,有什么作用?

诗的开头两行起着统摄全诗的作用。文本探究3.诗歌中提到的“长白山的雪峰”、“黄河的水”、“江南的水田”、“岭南的荔枝花”这些意象共同代表的是什么?诗歌中括号内的文字能不能删去?为什么?

代表的是祖国大地(祖国山水);

括号里的文字不能删,

因为它调动了视觉、嗅觉、触觉,写出了家乡春天的美好,洋溢着浓浓的思乡之情,与后面的现实形成对比。文本探究4.诗歌哪句话总结了解放区的情况?“辽远的一角”是指什么?

“只有那辽远的一角依然完整,/温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”这句话总结了解放区的情况,

“辽远的一角”是没有被践踏的解放区。主旨探究1.诗人用“残损的手掌” “摸索”到了什么?分别是怎样的感情?

“摸索”的内容包括两个部分:一部分是已经遭受敌人蹂躏、变成灰烬、充满血和泥的沦陷区的土地;一部分是温暖明朗、蓬勃生春、依然完整的辽远的一角,就是解放区的土地。

这两部分并列在一起,构成横向对照。诗人对敌人恨之切,对祖国爱之深,也就自然显示出来了。主旨探究2.这两种对比鲜明的感情是通过哪些词语来表达的?这些词语有什么特点?由此产生了怎样的表达效果?

“温暖、明亮、坚固、蓬勃、……”这些词语是积极的、暖色调的;

“残损、微凉、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗……”,这些词语是消极的、冷色调的。

这些对比鲜明地词语更好地表达诗人内心深处的爱与恨。主旨探究3.诗人在“摸索”这一动作中容纳了极复杂的感觉体验,请举例说明。由此而展开的内心情感的变化是怎样的呢?

在想象中,诗人的手掌抚过了广大的国土。先是沦陷区的家乡,继而从祖国疆域的北部一直到最南端,最终停留在解放区。对祖国大地上每一处特征性景物的概括,作者突出的是“手掌”的触觉作用(同时也有视觉、嗅觉、味觉等感觉器官的作用),如 “微凉”“冷” “滑出” “细”“软”“蘸”等等。

这样,就把较广泛的描写对象相对集中起来,使之贯穿在“手掌的感受”这一条线索上,诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。语言赏析语言赏析 2.读“我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳”一句,这是诗中第二次出现“我用残损的手掌”,有什么作用?“恋人的柔发” “婴孩手中乳”这两个意象选用得恰如其分,你认为好在哪里?

诗中第二次出现“我用残损的手掌”,是强调,因爱国而受到敌人迫害的“我”,在这块温暖明朗的土地上找到了安慰。“恋人的柔发”“婴孩手中乳”,这两个意象用得恰如其分,唤起了人的生命中最亲切的感动。通过人类共通的情感经验调动读者的联想,形象感受到对如恋人般美好、如母亲般亲切的解放区的向往之情。1.“江南的水田……只有蓬蒿”一句用了什么手法,有何作用?

对比,突出江南大地的破败。语言赏析3.“因为只有那里我们不像牲口一样活,/蝼蚁一样死……”用了什么修辞方法?起了什么作用?

“牲口一样活”“蝼蚁一样死”两个比喻,用水深火热的沦陷区反衬解放区──那里是将要实现民族复兴、诞生“永恒的中国”的地方。

道出了对解放区的真挚情感,对祖国未来寄与了热切的希望。很形象地描绘出能够把握自己命运的人民的新生活。语言赏析4.“永恒的中国”应该怎样朗读?为什么说那里是“永恒的中国”?

朗读时,“永恒的中国”要读得高亢、激情。

说那里是“永恒的中国”,因为那里是民族复兴的希望所在,生活在那里的人民能够掌握自己的命运。语言赏析5.这首诗中,很多句子写得非常生动形象,请同学们用自己喜欢的方式读诗,从中选择你最喜欢的一句谈谈你的理解。(方法提示:可从词性、修辞、句式、内容感情、诗歌韵律等角度进行品析) 语言赏析“摸索这广大的土地”----这句诗用“广大的土地”借指整个中国,用摸索中的想像把对敌人的恨和对中国人民的爱细腻地表现出来。

从动词的选用来看,作者用语富于变化,如“触到”“滑出”“蘸着”“沾”“轻抚” “贴”等词紧紧扣住“摸索”二字,文章思路清晰明了。

从比喻句来看,既新颖贴切,又启人联想。如“像恋人的柔发,婴孩手中乳”,通过人类共通的情感经验调动读者的联想,形象感受到对如恋人般美好、如母亲般亲切的解放区的向往之情。又如“像牲口一样活,蝼蚁一样死”亦是如此。

忧郁阴暗 凄楚忧愤

对比 祖国光明未来

温暖明朗 热切期盼

我用残损的

手掌摸索这

广大的土地

(统摄全诗)拓展延伸自由发言。

抗日战争时期,许多仁人志土为了改变祖国受欺辱的命运,不惜以抛头颅、洒热血的代价来奋力抗争。请列举其中你所知道的一些人和事,和大家交流一下。 拓展延伸2. 口头说文。

诗人往往把情感寄寓在具体的形象上,使抽象的心绪具有可感性。借鉴这种写法,联系你的生活体验,说几句富有诗意的话,抒发自己的某一种感情(如忧伤、喜悦等)。

生活是个啥?有时,它像一杯烈酒,只须那么一口,就能让我们热血沸腾,豪气迸发;有时,它像一杯茶,品尝了当初的恬静、淡雅,渐渐的,渐渐的,我们才感觉它的浓重、深沉、博大。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)