2017春语文(苏教版)七年级下册2 一面 课件

文档属性

| 名称 | 2017春语文(苏教版)七年级下册2 一面 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-02-05 20:55:17 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。一面2阿累基础知识1. 学习文章抓住外貌特征,刻画人物形象,突出人物精神的写作手法。

2.了解课文大意及作者的写作思路,揣摩文章的遣词造句。

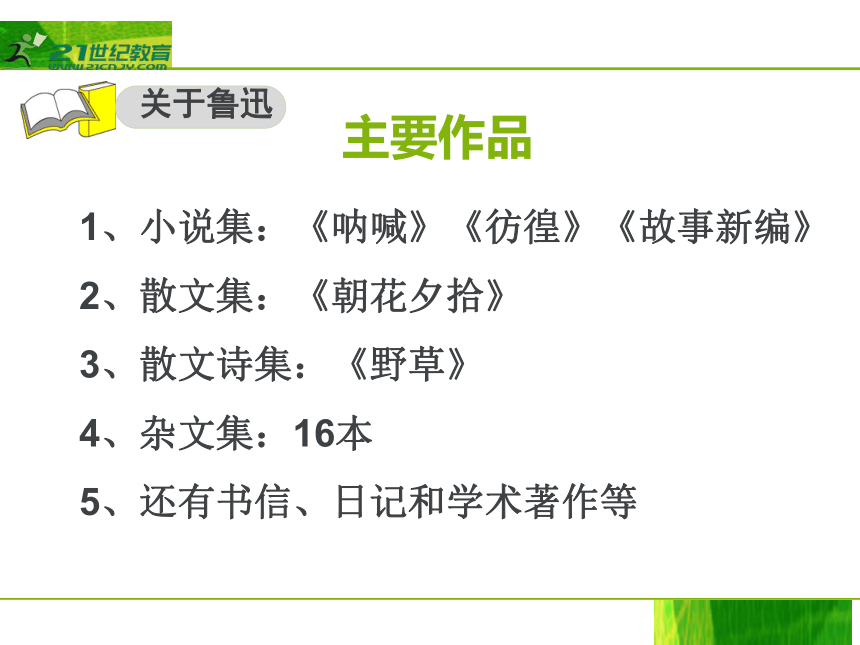

3.体会作者思念和尊敬鲁迅的思想感情。基础知识作者简介 阿累,真名朱凡,原名朱一苇,江苏涟水人。毕业于上海艺术大学。1931年参加反帝大同盟。1932年参加 “右翼剧联”, 同年8月考进上海英商公共汽车公司当售票员,不久加入中国共产党。 1933年因参加工人罢工被捕判刑,1935年经人保释出狱,旋赴马来西亚,参加马来西亚共产党活动,被官方侦悉,迫令出境。1936年复返上海,从事写作和翻译工作。1937年,抗战开始,参加新四军。此后一直在部队和地方做文教和行政工作。解放后,历任湖南革命大学副校长、省文教厅厅长、省委宣传部长、湖南大学校长等职。背景介绍 1936年鲁迅先生逝世,阿累正在上海从事写作和翻译工作。阿累在四年前(1932年),当售票员时,因在内山书店购书,和鲁迅先生有过一次偶然的相遇。就是那次鲁迅的热心帮助,使阿累深受感动,并永远铭刻在他的心头。于是,当《中流》月刊要出纪念鲁迅先生逝世的专号向阿累约稿时,他便以《一面》为题,于1936年10月写了这篇纪念鲁迅先生的文章。关于鲁迅1、小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

2、散文集:《朝花夕拾》

3、散文诗集:《野草》

4、杂文集:16本

5、还有书信、日记和学术著作等

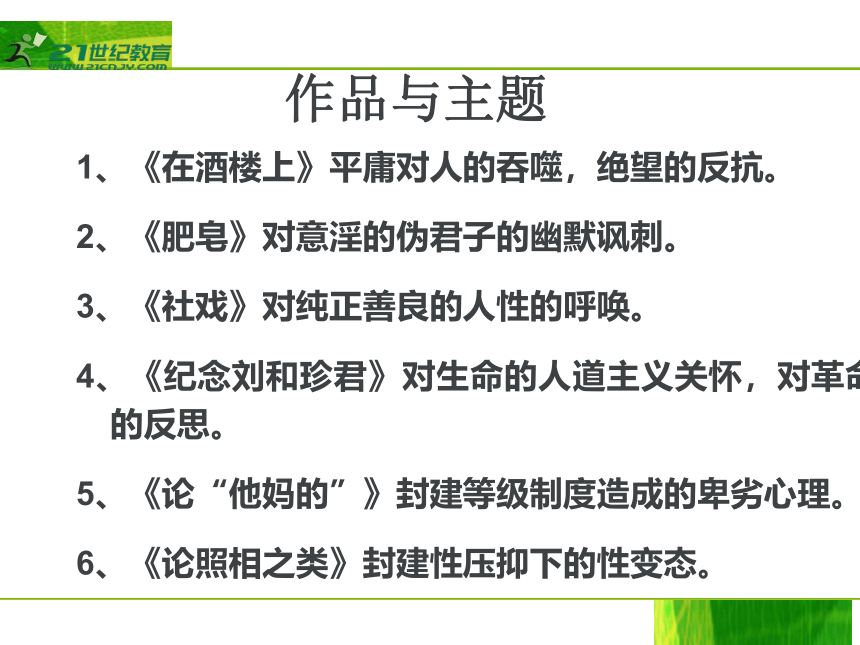

主要作品1、《在酒楼上》平庸对人的吞噬,绝望的反抗。

2、《肥皂》对意淫的伪君子的幽默讽刺。

3、《社戏》对纯正善良的人性的呼唤。

4、《纪念刘和珍君》对生命的人道主义关怀,对革命的反思。

5、《论“他妈的”》封建等级制度造成的卑劣心理。

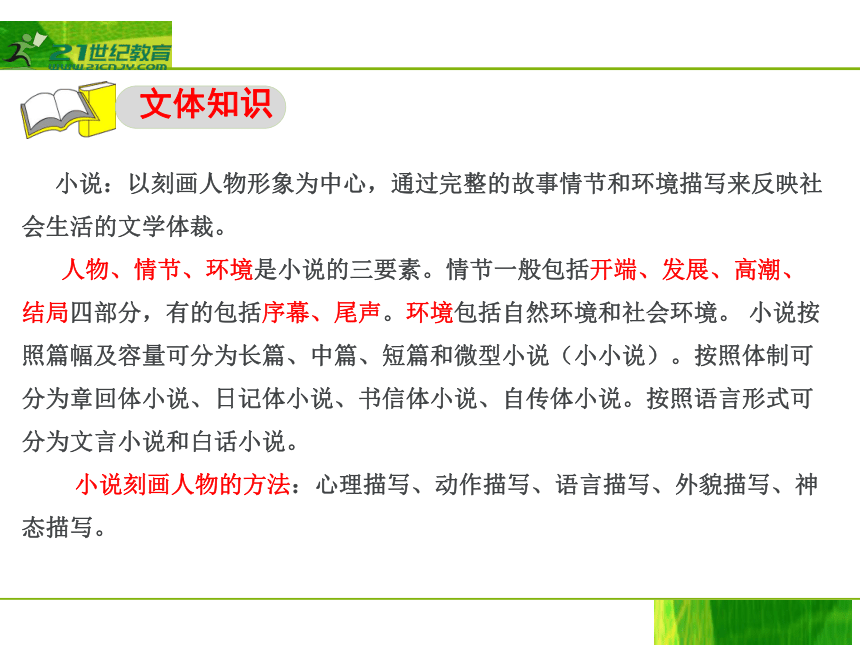

6、《论照相之类》封建性压抑下的性变态。作品与主题文体知识 小说:以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。 小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说)。按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说。按照语言形式可分为文言小说和白话小说。

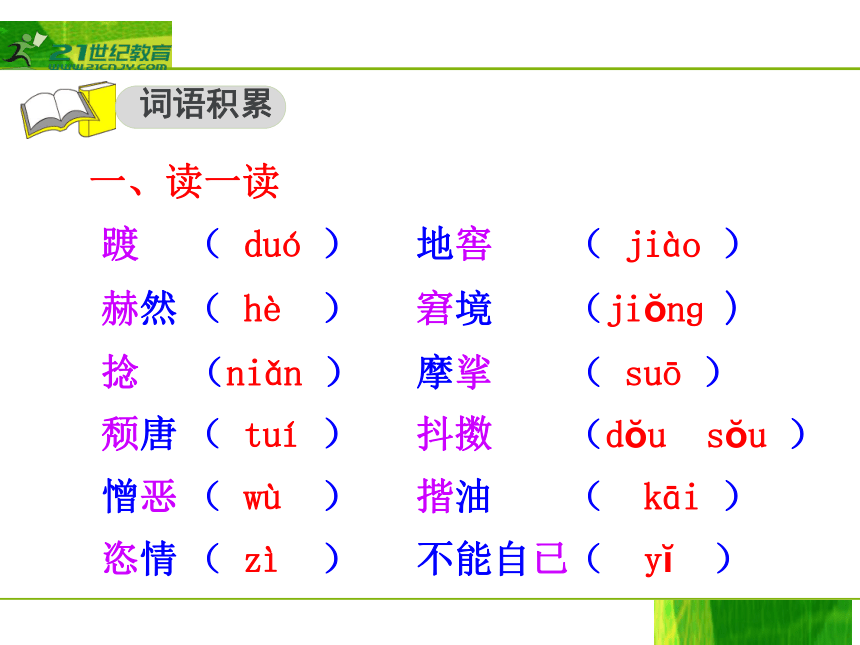

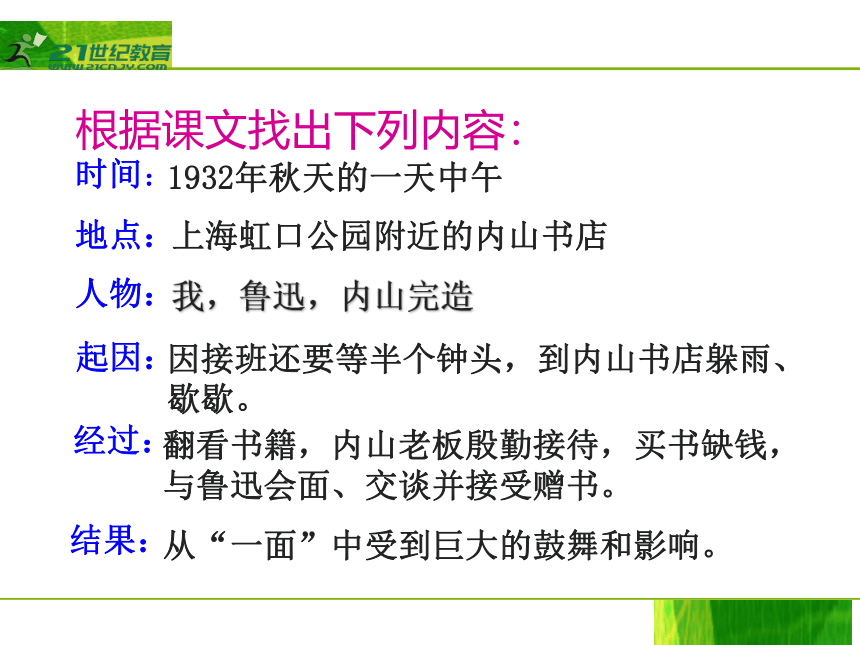

小说刻画人物的方法:心理描写、动作描写、语言描写、外貌描写、神态描写。词语积累地窖窘境 摩挲 抖擞揩油 踱赫然捻颓唐憎恶恣情不能自已 ( duó ) ( jiào )( hè )(ji?nɡ )( suō )(d?u s?u )( wù ) ( kāi )( zì )( y? ) (niǎn )( tuí )一、读一读二、记一记赫 然: 不能自已 : 恣 情: 踌 躇: 摩 挲: 颓 唐: :很鲜明的意思。 不能抑制自己的感情。已,停止 。 放纵感情。 :本文指犹豫。 :用手抚摸。 :精神不振作。 02 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。1.课文中表示时间的词语有那些?根据这些词语,我们可以判定本文本文采用了那种写作顺序?2.你认为可把课文划分为几部分?3.作者是怎么描写鲁迅先生的?4.把读不准的词做上记号。时间:1932年秋天的一天中午地点:上海虹口公园附近的内山书店人物:我,鲁迅,内山完造起因:因接班还要等半个钟头,到内山书店躲雨、歇歇。翻看书籍,内山老板殷勤接待,买书缺钱,与鲁迅会面、交谈并接受赠书。结果:从“一面”中受到巨大的鼓舞和影响。经过:根据课文找出下列内容:全文共43个自然段,该怎样分?第一部分共38段,主要内容可概括为三层:

第一层(第1~2段),写“我”去内山书店的原因。

第二层(第3~17段),写内山老板热情地接待“我”和“我”买书缺钱的困难。

第三层(第18~38段),描述作者同鲁迅先生的一次短暂而激动人心的会面。(这也是全文的主体)

第二部分(第39~43段),以议论为主,写“一面”对作者的鼓舞和影响,以及事隔四年之后作者对鲁迅逝世的沉痛悼念。1、课文对鲁迅先生有几次肖像描写?重点写他什么特征?为什么这样写?2、怎样理解“同志、朋友、父亲、师傅、战士”的含义?1、先在文中找出三次描写鲁迅先生外貌的句子,并标上序号。

2、试填写下表,比较每次外貌描写的异同。 远 景特征描写写法远景中景近景描写特征写法瘦瘦的,五十上下,穿牙黄长衫,咬着烟嘴。咬着烟嘴,面孔黄里带白,瘦得教人担心,精神很好;头发约莫一寸长,直竖着;胡须很打眼,隶体“一”字;正直而慈祥的眼光;竹枝似的手指。面孔黄里带白,瘦得教人担心,精神很好;头上直竖着寸把长的头发;牙黄羽纱的长衫;隶体“一”字似的胡须;黄色烟嘴,熏黑了;微笑;点头。瘦瘦但精神好,头发直竖,胡须打眼。瘦,头发直竖,胡须“一”字,长期抽烟。粗线条整体勾勒局部细微描写特写镜头阅读方法解密文中的肖像描写突出鲁迅的精神,突出他那种斗志,表现了他把自己的整个生命都献给革命事业的那种崇高品质和顽强意志。一、小说中人物的肖像描写有助于刻画人物的性格。

二、小说中人物的肖像描可以折射人物的经历命运。

三、小说中人物的肖像描写可以暗示小说的主题。随着“我”“和鲁迅先生对话的深入,“我”的感情是怎样步步发展的?“你买这本书吧——这本比那一本好。”对 话 心 情 我的感受“疑惑”“不平常的人”疑惑敬佩“我卖给你,两本,一块钱。”“惊异地望”惊异、震动“哦!您,您就是——”“结结巴”“欢喜得快要跳起来”激动狂喜“我那一本,是送给你的。”“鼻子里陡然一阵酸”“恭敬地鞠了一躬”感谢、崇敬阅读方法解密心理描写的作用: 心理描写是指把人物的思想感情和心理活动用文字表述描绘出来. 恰当的人物心理活动描写能揭示人物的性格特征,反映人物的思想变化,推动情节的发展,深化文章的主题等. 心理描写的方法有很多种,可分为两大类:直接描写和间接描写. 直接描写包括内心独白、神态描写、梦境和幻觉描写等, 间接描写包括环境烘托、动作语言、表情描写等.探究主旨

本文通过回忆四年前作者与鲁迅在书店偶见一面的动人情景,赞扬了鲁迅先生热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格。表达了作者对鲁迅先生的敬仰和思念,并决心踏着鲁迅先生的足迹继续前进。? 品析课文031. 看一下那书脊,赫然印着“鲁迅译”三个字,我便像得到了保证似的,立刻从书架上抽下一本。【答案】“赫然”就是很鲜明,很明显,作者眼前为之一亮的感觉,表明了对鲁迅的敬仰和见到鲁迅译著的兴奋心情。因为是鲁迅译的,而鲁迅在当时是革命和光明的象征,所以说“像得了保证似的”。2、这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给我们,越老越顽强的战士!【答案】同志,表示志同道合;朋友,表示亲密无间;父亲,表示崇敬热爱;师傅,表示效仿学习。不同的称谓表示作者不同的感情。“战士”则歌颂了鲁迅为革命而献身的顽强斗志。2、这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给我们,越老越顽强的战士!【答案】同志,表示志同道合;朋友,表示亲密无间;父亲,表示崇敬热爱;师傅,表示效仿学习。不同的称谓表示作者不同的感情。“战士”则歌颂了鲁迅为革命而献身的顽强斗志。3、我摩挲着那本书,舍不得丢开,不说买,也不说不买。【答案】“摩挲”就是反复抚摸,反复抚摸又“舍不得”放下,写出了作者渴望得到而又难以得到的那种矛盾心情。 4、他的手多瘦啊!我鼻子里陡然一酸,像要哭出来。我恭敬地鞠了一躬,把书塞进帆布袋,背起便走出书店的门。【答案】既写出了作者为鲁迅的崇高品质和自我牺牲精神所感动,也表达出作者对鲁迅由衷的感谢和崇敬之情。5、我结结巴巴的,欢喜得快要跳起来了。一定是他!不会错,一定是他!那个名字在我的心里乱蹦,我向四周望了一望,可没有蹦出来。【答案】“结结巴巴”显示出作者突然发现自己崇敬、热爱的鲁迅先生就在身边,一种深感激动和幸福的心情,无法用语言来表达。“没有蹦出”,一是当时环境险恶,不能暴露鲁迅;二是作者有意强压自己的感情,竭力保护鲁迅,这表示了作者对鲁迅先生的敬爱之情。6.讨论:有人说文章第二部分是多余的,与回忆性文章的写法不合,可以去掉,你认为呢?

课文第二部分写出“一面”对作者的深远影响和鼓舞,他既是沉痛的悼念,又是冷静的思索。这些情真意切的抒情议论,对深化主题起到了画龙点睛的作用,所以不能去掉。? 20年代末至30年代初, 鲁迅十分重视十月革命以来的苏联文学, 尤其注重介绍反映联国内革命战争的作品。 鲁迅着力推荐的作品是法捷耶夫的《毁灭》和拉菲摩维奇的《铁流》。 这两部小说写的都是苏联国内革命战争时期的战斗生活。 鲁迅认为“这两部小说虽然粗制, 却并非滥造, 铁的人物和血的战斗, 实在够使描写多愁善病的才子和千娇百媚的佳人所谓 ‘美文’, 在这面前淡到毫无踪影。” 鲁迅甚至说, 他爱《毁灭》,“就像亲生儿子一般”, 并说“实在是新文学中的一个大火炬” 是社会主义文学的“一部纪念碑的小说”。鲁迅把这类作品看作是战斗的无阶级渴望的精神粮食。因此他一方面鼓励曹靖华翻译《铁流》, 一方面“经过不少艰难’亲自翻译《毁灭》, 并且自费印刷出版。关于《毁灭》和《铁流》《毁灭》 《毁灭》描写的是苏联内战时期一支由工人、农民和革命知识分子组成的游击队,英勇顽强、不怕牺牲, 在西伯利亚地区同反革命匪帮进行战斗的故事。 在国民党反动派对革命根据地进行军事”围剿“的时候,这部宣传革命英雄主义和革命乐观主义的文学作品, 对于我国浴血奋战的革命战士真好比”雪中送炭“。 正如毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中所指出的:”法捷耶夫的《毁灭》, 只写了一支很小的游击队, 它并没有想去投合全世界读者的口味, 但是却产生了全世界的影响。 至少在中国, 想大家所知道的, 产生了很大的影响。“ 这也是对鲁迅翻译这本书的高度评价。《铁流》 《铁流》描写苏联内战时期一支有农民和手工业组成的红军,在布尔什维克党的领导下, 通过跟白军和外国侵略者的斗争,锻炼成为具有铁的纪律的队伍的故事。 作者成功的描写了革命群众的精神面貌,塑造了共产党红军指挥员郭如鹤的英雄形象。谢谢大家

2.了解课文大意及作者的写作思路,揣摩文章的遣词造句。

3.体会作者思念和尊敬鲁迅的思想感情。基础知识作者简介 阿累,真名朱凡,原名朱一苇,江苏涟水人。毕业于上海艺术大学。1931年参加反帝大同盟。1932年参加 “右翼剧联”, 同年8月考进上海英商公共汽车公司当售票员,不久加入中国共产党。 1933年因参加工人罢工被捕判刑,1935年经人保释出狱,旋赴马来西亚,参加马来西亚共产党活动,被官方侦悉,迫令出境。1936年复返上海,从事写作和翻译工作。1937年,抗战开始,参加新四军。此后一直在部队和地方做文教和行政工作。解放后,历任湖南革命大学副校长、省文教厅厅长、省委宣传部长、湖南大学校长等职。背景介绍 1936年鲁迅先生逝世,阿累正在上海从事写作和翻译工作。阿累在四年前(1932年),当售票员时,因在内山书店购书,和鲁迅先生有过一次偶然的相遇。就是那次鲁迅的热心帮助,使阿累深受感动,并永远铭刻在他的心头。于是,当《中流》月刊要出纪念鲁迅先生逝世的专号向阿累约稿时,他便以《一面》为题,于1936年10月写了这篇纪念鲁迅先生的文章。关于鲁迅1、小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

2、散文集:《朝花夕拾》

3、散文诗集:《野草》

4、杂文集:16本

5、还有书信、日记和学术著作等

主要作品1、《在酒楼上》平庸对人的吞噬,绝望的反抗。

2、《肥皂》对意淫的伪君子的幽默讽刺。

3、《社戏》对纯正善良的人性的呼唤。

4、《纪念刘和珍君》对生命的人道主义关怀,对革命的反思。

5、《论“他妈的”》封建等级制度造成的卑劣心理。

6、《论照相之类》封建性压抑下的性变态。作品与主题文体知识 小说:以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。 小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说)。按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说。按照语言形式可分为文言小说和白话小说。

小说刻画人物的方法:心理描写、动作描写、语言描写、外貌描写、神态描写。词语积累地窖窘境 摩挲 抖擞揩油 踱赫然捻颓唐憎恶恣情不能自已 ( duó ) ( jiào )( hè )(ji?nɡ )( suō )(d?u s?u )( wù ) ( kāi )( zì )( y? ) (niǎn )( tuí )一、读一读二、记一记赫 然: 不能自已 : 恣 情: 踌 躇: 摩 挲: 颓 唐: :很鲜明的意思。 不能抑制自己的感情。已,停止 。 放纵感情。 :本文指犹豫。 :用手抚摸。 :精神不振作。 02 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。1.课文中表示时间的词语有那些?根据这些词语,我们可以判定本文本文采用了那种写作顺序?2.你认为可把课文划分为几部分?3.作者是怎么描写鲁迅先生的?4.把读不准的词做上记号。时间:1932年秋天的一天中午地点:上海虹口公园附近的内山书店人物:我,鲁迅,内山完造起因:因接班还要等半个钟头,到内山书店躲雨、歇歇。翻看书籍,内山老板殷勤接待,买书缺钱,与鲁迅会面、交谈并接受赠书。结果:从“一面”中受到巨大的鼓舞和影响。经过:根据课文找出下列内容:全文共43个自然段,该怎样分?第一部分共38段,主要内容可概括为三层:

第一层(第1~2段),写“我”去内山书店的原因。

第二层(第3~17段),写内山老板热情地接待“我”和“我”买书缺钱的困难。

第三层(第18~38段),描述作者同鲁迅先生的一次短暂而激动人心的会面。(这也是全文的主体)

第二部分(第39~43段),以议论为主,写“一面”对作者的鼓舞和影响,以及事隔四年之后作者对鲁迅逝世的沉痛悼念。1、课文对鲁迅先生有几次肖像描写?重点写他什么特征?为什么这样写?2、怎样理解“同志、朋友、父亲、师傅、战士”的含义?1、先在文中找出三次描写鲁迅先生外貌的句子,并标上序号。

2、试填写下表,比较每次外貌描写的异同。 远 景特征描写写法远景中景近景描写特征写法瘦瘦的,五十上下,穿牙黄长衫,咬着烟嘴。咬着烟嘴,面孔黄里带白,瘦得教人担心,精神很好;头发约莫一寸长,直竖着;胡须很打眼,隶体“一”字;正直而慈祥的眼光;竹枝似的手指。面孔黄里带白,瘦得教人担心,精神很好;头上直竖着寸把长的头发;牙黄羽纱的长衫;隶体“一”字似的胡须;黄色烟嘴,熏黑了;微笑;点头。瘦瘦但精神好,头发直竖,胡须打眼。瘦,头发直竖,胡须“一”字,长期抽烟。粗线条整体勾勒局部细微描写特写镜头阅读方法解密文中的肖像描写突出鲁迅的精神,突出他那种斗志,表现了他把自己的整个生命都献给革命事业的那种崇高品质和顽强意志。一、小说中人物的肖像描写有助于刻画人物的性格。

二、小说中人物的肖像描可以折射人物的经历命运。

三、小说中人物的肖像描写可以暗示小说的主题。随着“我”“和鲁迅先生对话的深入,“我”的感情是怎样步步发展的?“你买这本书吧——这本比那一本好。”对 话 心 情 我的感受“疑惑”“不平常的人”疑惑敬佩“我卖给你,两本,一块钱。”“惊异地望”惊异、震动“哦!您,您就是——”“结结巴”“欢喜得快要跳起来”激动狂喜“我那一本,是送给你的。”“鼻子里陡然一阵酸”“恭敬地鞠了一躬”感谢、崇敬阅读方法解密心理描写的作用: 心理描写是指把人物的思想感情和心理活动用文字表述描绘出来. 恰当的人物心理活动描写能揭示人物的性格特征,反映人物的思想变化,推动情节的发展,深化文章的主题等. 心理描写的方法有很多种,可分为两大类:直接描写和间接描写. 直接描写包括内心独白、神态描写、梦境和幻觉描写等, 间接描写包括环境烘托、动作语言、表情描写等.探究主旨

本文通过回忆四年前作者与鲁迅在书店偶见一面的动人情景,赞扬了鲁迅先生热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格。表达了作者对鲁迅先生的敬仰和思念,并决心踏着鲁迅先生的足迹继续前进。? 品析课文031. 看一下那书脊,赫然印着“鲁迅译”三个字,我便像得到了保证似的,立刻从书架上抽下一本。【答案】“赫然”就是很鲜明,很明显,作者眼前为之一亮的感觉,表明了对鲁迅的敬仰和见到鲁迅译著的兴奋心情。因为是鲁迅译的,而鲁迅在当时是革命和光明的象征,所以说“像得了保证似的”。2、这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给我们,越老越顽强的战士!【答案】同志,表示志同道合;朋友,表示亲密无间;父亲,表示崇敬热爱;师傅,表示效仿学习。不同的称谓表示作者不同的感情。“战士”则歌颂了鲁迅为革命而献身的顽强斗志。2、这一来不会错了,正是他!站在前进行列最前面的我们的我们的同志,朋友,父亲和师傅!憎恶黑暗有如憎恶魔鬼,把一生的时光完全交给我们,越老越顽强的战士!【答案】同志,表示志同道合;朋友,表示亲密无间;父亲,表示崇敬热爱;师傅,表示效仿学习。不同的称谓表示作者不同的感情。“战士”则歌颂了鲁迅为革命而献身的顽强斗志。3、我摩挲着那本书,舍不得丢开,不说买,也不说不买。【答案】“摩挲”就是反复抚摸,反复抚摸又“舍不得”放下,写出了作者渴望得到而又难以得到的那种矛盾心情。 4、他的手多瘦啊!我鼻子里陡然一酸,像要哭出来。我恭敬地鞠了一躬,把书塞进帆布袋,背起便走出书店的门。【答案】既写出了作者为鲁迅的崇高品质和自我牺牲精神所感动,也表达出作者对鲁迅由衷的感谢和崇敬之情。5、我结结巴巴的,欢喜得快要跳起来了。一定是他!不会错,一定是他!那个名字在我的心里乱蹦,我向四周望了一望,可没有蹦出来。【答案】“结结巴巴”显示出作者突然发现自己崇敬、热爱的鲁迅先生就在身边,一种深感激动和幸福的心情,无法用语言来表达。“没有蹦出”,一是当时环境险恶,不能暴露鲁迅;二是作者有意强压自己的感情,竭力保护鲁迅,这表示了作者对鲁迅先生的敬爱之情。6.讨论:有人说文章第二部分是多余的,与回忆性文章的写法不合,可以去掉,你认为呢?

课文第二部分写出“一面”对作者的深远影响和鼓舞,他既是沉痛的悼念,又是冷静的思索。这些情真意切的抒情议论,对深化主题起到了画龙点睛的作用,所以不能去掉。? 20年代末至30年代初, 鲁迅十分重视十月革命以来的苏联文学, 尤其注重介绍反映联国内革命战争的作品。 鲁迅着力推荐的作品是法捷耶夫的《毁灭》和拉菲摩维奇的《铁流》。 这两部小说写的都是苏联国内革命战争时期的战斗生活。 鲁迅认为“这两部小说虽然粗制, 却并非滥造, 铁的人物和血的战斗, 实在够使描写多愁善病的才子和千娇百媚的佳人所谓 ‘美文’, 在这面前淡到毫无踪影。” 鲁迅甚至说, 他爱《毁灭》,“就像亲生儿子一般”, 并说“实在是新文学中的一个大火炬” 是社会主义文学的“一部纪念碑的小说”。鲁迅把这类作品看作是战斗的无阶级渴望的精神粮食。因此他一方面鼓励曹靖华翻译《铁流》, 一方面“经过不少艰难’亲自翻译《毁灭》, 并且自费印刷出版。关于《毁灭》和《铁流》《毁灭》 《毁灭》描写的是苏联内战时期一支由工人、农民和革命知识分子组成的游击队,英勇顽强、不怕牺牲, 在西伯利亚地区同反革命匪帮进行战斗的故事。 在国民党反动派对革命根据地进行军事”围剿“的时候,这部宣传革命英雄主义和革命乐观主义的文学作品, 对于我国浴血奋战的革命战士真好比”雪中送炭“。 正如毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中所指出的:”法捷耶夫的《毁灭》, 只写了一支很小的游击队, 它并没有想去投合全世界读者的口味, 但是却产生了全世界的影响。 至少在中国, 想大家所知道的, 产生了很大的影响。“ 这也是对鲁迅翻译这本书的高度评价。《铁流》 《铁流》描写苏联内战时期一支有农民和手工业组成的红军,在布尔什维克党的领导下, 通过跟白军和外国侵略者的斗争,锻炼成为具有铁的纪律的队伍的故事。 作者成功的描写了革命群众的精神面貌,塑造了共产党红军指挥员郭如鹤的英雄形象。谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 人物风采

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三*我的老师

- 四 赵普

- 诵读欣赏 题破山寺后禅院

- 第二单元 童年记事

- 五 从百草园到三味书屋

- 六 月迹

- 七*三颗枸杞豆

- 八*我们家的男子汉

- 九 《列子》一则

- 诵读欣赏 生活是多么广阔

- 第三单元 建筑艺术

- 十 人民英雄永垂不朽

- 十一 巍巍中山陵

- 十二*凡尔赛宫

- 十三*北京四合院

- 十四 核舟记

- 诵读欣赏 文笔精华(二)

- 第四单元 动物世界

- 十五 松鼠

- 十六*松树金龟子(节选)

- 十七 国宝——大熊猫

- 十八*夏天的昆虫

- 十九 黔之驴

- 诵读欣赏 蝉

- 第五单元 新闻通讯

- 二十 为梦想,相会在北京(节选)

- 二十一*“神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 二十三*15天:最后的五个男子汉

- 二十四 为学

- 诵读欣赏 七子之歌

- 第六单元 诗词拔萃

- 二十五 毛泽东词二首

- 二十六 古代诗词二首

- 二十七 现代诗二首

- 二十八 歌词二首

- 二十九 《礼记》一则

- 诵读欣赏 古诗二首