人教版历史必修1第13课 辛亥革命 课件(45张)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修1第13课 辛亥革命 课件(45张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-05 22:09:14 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。□学科特点:史由证来、证史合一、论从史出、史论结合,即实证意识、证据意识。

□教学误区:一直是死记硬背课本的结论,至于这个结论是从哪些史实中总结出来的,却不明就里。

□高考命题:切入点往往是从这里入手,考查证据意识和论证能力,直接点中了中学教学的软肋!

□转变理念:要用自己的脑子思考,深入追问:这个结论是怎么得出来的?拿证据来!逻辑结构【证据1】1915年袁世凯复辟、1917年张勋复辟均告失败!1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?【证据2】1914年袁世凯炮制出台临时约法,规定:中国民国由中华人民组织之;人民于法律范围内,有言论、著作、行刊,及集会、结社之自由……

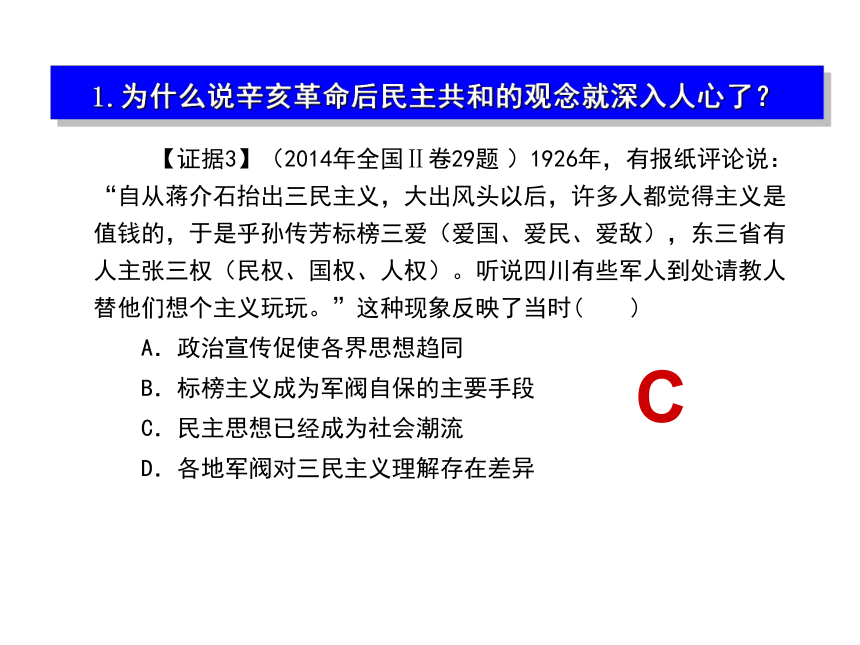

袁世凯既然要专制复辟,为什么还要在宪法中中规定民权?这恰恰说明,民主共和观念广泛传播,深得人心,无论他如何倒行逆施,也要在形式上满足人民的民主诉求,体现了浩浩荡荡的时代潮流! 【证据3】(2014年全国Ⅱ卷29题 )1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?C 【证据4】(2015?浙江文综?19)从刘邦“非刘氏而王者,天下共击之”到孙中山“敢有帝制自为者,天下共击之”的历史变迁,说明( )

A.专制与民主构成传统社会主要矛盾

B.民主共和取代君主专制是世界潮流

C.杰出人物对历史发展进程起决定作用

D.封建专制制度长期延续影响历史进程1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?B (2010?全国Ⅰ卷文综?15)1913年,某身着日式服装的革命党人途遇一老农,老农询问其国籍,某称“予中华民国人也”。老农“忽做惊状,似绝不解中华民国为何物者”,当被告知亦为中华民国人时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”这表明( )

A.国内民众的反日情绪强烈

B.革命党人处于不合法状态

C.辛亥革命对农村影响有限

D.农民阶级不支持辛亥革命2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?C (2014?广东文综?16)图6所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记作为例证,可用于说明( )

A.维新变法的必要性

B.辛亥革命的局限性

C.新文化运动的进步性

D.国民革命的不彻底性2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?CB (2012?江苏单科?6)1912年3月,南京临时政府令:“查前清官厅, 视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体。……光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政体之玷。”有研究者发现,同年6月《申报》载:“公堂会审之时,(被告)就口口声声以老爷、大人相称,裁判官亦直受不辞。”上述材料最宜作为下列哪一观点的论据?( )

A.作为“受之者”的裁判官沿用前清审判制度

B.作为“施之者”的被告不知民国政体之变

C.作为“受之者”的裁判官有意玷污平等制度

D.作为“施之者”的被告等级观念根深蒂固2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?D第13课 课前思考:

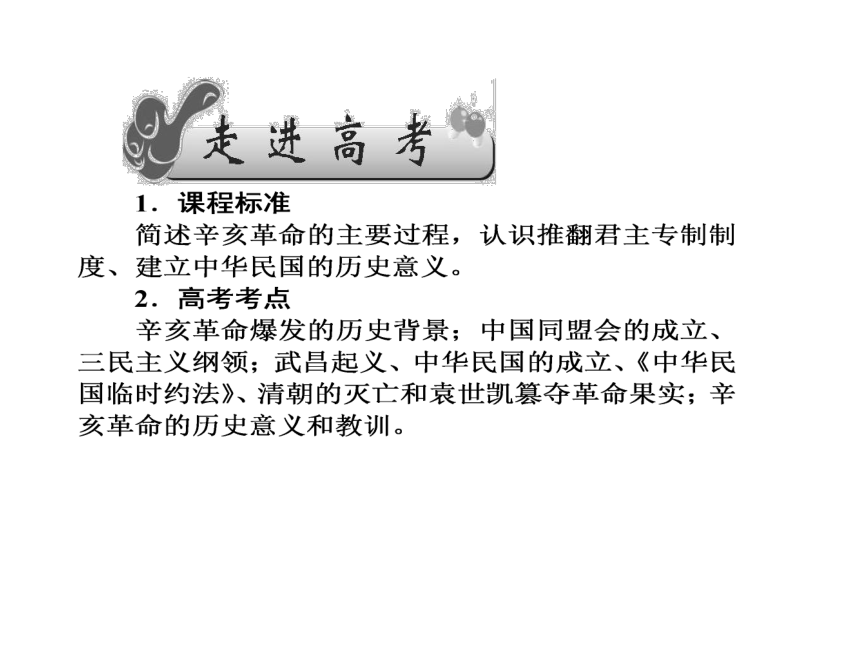

辛亥革命为什么会爆发?

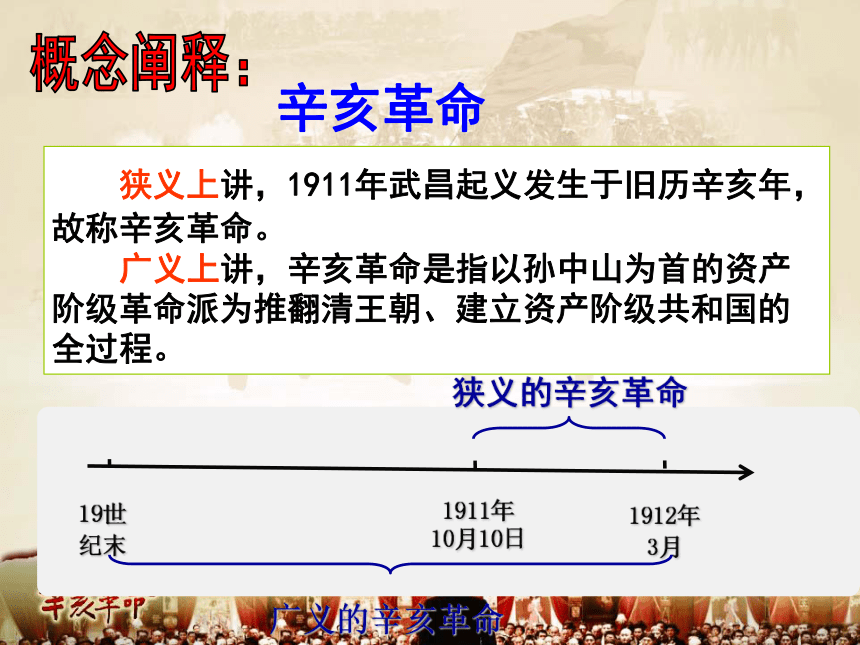

教科书是被简化的历史。而那些历史的细节却是让历史饱满与生动的重要篇章。辛亥革命 狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的全过程。概念阐释:19世纪末1912年

3月1911年

10月10日狭义的辛亥革命广义的辛亥革命 “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子‘芝麻开门’,门就真的开了。”——张鸣《辛亥,摇晃的中国》

结合教材及下列材料分析:

哪些因素促使了辛亥革命的发生?

问题导学——辛亥革命背景篇偶然与必然——背景第一幕材料二:1901年2月14日,清廷颁布上谕:“、、、、量中华之物力,结与国之欢心。” 材料一必要性:《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。

材料一:20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。

——人教版《中国近现代史》(上册) 材料二:20世纪初期,清政府施行“清末新政”和“预备立宪”。各地城乡资本主义又有了新的发展,也促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会进行有组织的参与地方或全国性的经济活动与政治活动。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》民族资本主义的发展民族资产阶级力量的壮大清末新政清末新政(又称庚子新政、庚子后新政),后继清朝的中华民国称遮羞变法,香港称晚清改革,日本称光绪新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。1900年,庚子事变爆发,八国联军入侵首都北京,慈禧太后下令和谈,接受八国联军提出的《辛丑条约》,此举对中国打击甚大,因此朝廷保守派主动进行变法。1901年,在慈禧太后的默许下,满清政府进行改革,但改革内容多与1898年的戊戌变法雷同。(根本目的是维护统治、镇压革命)1、编练新军

2、废武科科举

3、发展工商企业

4、奏定学堂章1902年

5、办学堂、派留学

6、颁布新法律

客观上,“清末新政”促进了中国:经济近代化、军事近代化、教育近代化、法律近代化、政治近代化等等预备立宪清政府在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施。亦称“筹备立宪”。义和团运动后,各地群众的反抗斗争此伏彼起,民主革命思潮在全国广泛传播,反清武装起义接连不断;资产阶级改良派为抵制革命,展开了要求实行君主立宪的立宪运动,并取得了清廷中央和地方一些汉族官僚的支持。这些情况,使清政府不得不采取一些姿态,应付立宪运动,并乘此加强皇权,以便镇压正在兴起的民主革命,挽救清朝统治的灭亡。

慈禧太后于1906年9月1日颁布预备仿行宪政的谕旨

清政府于1908年8月宣布预备立宪以9年为限,颁布《钦定宪法大纲》

1909年3月下诏重申预备立宪,命各省当年内成立谘议局

清政府不得已将预备立宪期9年改为5年,定于1913年召开国会

1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁。至此,清政府借预备立宪欺骗国人。材料三资产阶级革命团体和政党的广泛建立黄花岗起义浙皖起义萍浏醴起义

防城起义

材料四:革命党人发动了一些列武装起义经济组思想组组织组军事组阶级组资产阶级革命团体和政党的广泛建立民族资本主义的发展民族资产阶级力量的壮大资产阶级民主革命思想的传播革命党人发动了一些列武装起义 1894年孙中山在檀香山建立了中国第一个资产阶级革命团体兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府 ”为宗旨。材料:资产阶级革命团体的广泛建立 吴玉章回忆说:“无论光复会也好,华兴会也好,都缺乏明确而完备的纲领,更没有严密的组织,而且都受地方性的局限,不足以领导全国日益高涨的革命运动。” 怎么办? 时间:1905年8月

地点:日本东京

领导人:孙中山、黄兴等

性质:近代中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

刊物:《民报》

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权 (三民主义)

意义:标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段 阅读教材回答:你认为应从哪几个方面来掌握“同盟会”的概念?跨学科知识:政党的特征:政党是指集中代表一定阶级、阶层或社会集团的利益,并以夺取、行使和参与行使国家权力为目标政治组织。政党具有鲜明的阶级性,具有特定的政治纲领,具有自己的组织和纪律。 ——选自《思想政治》我们在分析解释某个历史事件或历史事物的时候应该从以下方面着手:

时间、地点、人物、经过、意义等 1911年5月,清政府假铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,引发保路运动。清政府急调湖北新军入川镇压。材料五:偶然性:湖北新军入川镇压保路运动为什么湖北新军率先起义?湖北新军是当时作为“湖广总督”的张之洞所创立的“新式军队”。编成张彪任统制的陆军第八镇与黎元洪任协统的第二十一混成协。 武昌起义就是由湖北新军参与的革命军,即新军工程营的革命党人率先发难的。

由于湖北新军将领多选自武备学堂学生和军事留学生,士兵大部分系新招募,因而士兵相对质朴,将领比较开明,又加上有相对宽松的环境,湖北新军在清末成为革命党人开展宣传与组织活动的良好舞台,换言之,湖北新军没有“军阀”习气,容易为革命党人所争取,这也是湖北新军成为最早觉悟的清朝进步军人的原因。

至辛亥武昌首义前夕,湖北新军直接加入革命组织(主要是共进会与

文学社)的已达2000多人,受其影响的4000多人,站在清方一边的不足

千人,成为了向清王朝打响“第一枪”的首义之师决非偶然。

张之洞编练新军本是为了巩固清王朝的统治,但颇具讽刺意味的是,湖北新军后来反而成为清王朝的掘墓人之一 湖北新军黎元洪黎元洪(1864年—1928年 ),字宋卿,汉族,是湖北黄陂人。人称“黎黄陂”,中华民国第一任副总统、第2任大总统。1883年入天津北洋水师学堂学习,1906年擢升暂编陆二十一军统领。武昌起义时,任革命军湖北军政府都督。南京临时政府成立时,当选为副总统。袁世凯死后,继任总统。后段祺瑞利用张勋将其驱走,由冯国璋代理大总统。晚年投资实业。黎元洪是辛亥革命武昌首义的都督,也是中国历史上唯一一个两任大总统和三任副总统的人。

②物质基础:

③阶级基础:

④思想基础:

⑤组织基础:

⑥军事基础:

必然性偶然性⑦四川保路运动①《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。民族资本主义初步发展民族资产阶级力量的壮大资产阶级革命革命思想的传播资产阶级革命团体和政党的建立一系列武装起义、策动新军一、偶然与必然——探背景可能必要辉煌与曲折——看过程第二幕1911年11月下旬,全国有十几个省区宣布独立,标志着清朝的统治土崩瓦解。 革命力量的组成上存在什么问题?革命隐藏着危机!初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立中华民国的成立 孙中山五色旗南京中华民国1912年1月1日汉满蒙回藏

“五族共和”公历初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)1912.2.12宣统帝下诏退位宣统帝退位诏书 末代皇帝溥仪

3岁登基,6岁退位初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)第一章“总纲”:国之主权属于国民全体。

第二章“人民”:国民一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

第三、四、六章:参议员行驶立法权;临时大总统及国务员行驶行政权;司法权由法院独立行驶。

第五章“国务员”:国务员辅佐临时大总统负其责任;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。 主权在民平等

自由三权分立责任内阁制 目的:限制袁独裁,维护共和制度 《临时约法》体现了资产阶级哪些政治主张?确立了何种政体? : 孙中山就任临时大总统时,中华民国是总统制共和政体,《临时约法》改为议会制共和政体,目的何在?

请分析《临时约法》的性质及其意义。

议会制共和制政体性质:是中国近代第一部资产阶级民主法

意义:具有反对封建专制制度的进步意义 问题探究:——辛亥革命评价篇余恨与荣光——议影响第三幕袁世凯就任临时大总统后与各国使节合影袁世凯就任总统初创共和——新旧交替(一)革命成果1.南京临时政府的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)(二)革命的认识讨论:

孙中山不警惕,让人钻了空子。你怎么看待这个问题?你又是怎样看待辛亥革命的?任命支持进攻汉口和汉阳政治讹诈军事威胁外交孤立经济封锁任命支持进攻汉口和汉阳政治讹诈 材料一:共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭……天足兴,纤足灭 …… 阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)结合材料及课本P62,谈谈你对辛亥革命的认识? 材料二:据《农商部统计报告统计》,辛亥革命前设厂数,1910年986家,1911年787家;辛亥革命后设厂数,1912年1504家,1913年1378家。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 材料三:1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。 ——蒋廷黻 《中国近代史》政治:推翻封建专制制度,建立资产阶级民主共和国

社会生活:移风易俗促进了民族资本主义经济的发展民主共和观念逐渐深入人心 新与旧的“反复”与“羼[chàn]变”交错地出现在辛

亥革命之后……体现了中国近代社会新陈代谢的复杂性

和艰巨性……(革命派)并没有真正把“下等社会”(劳

动人民)发动起来……“下等社会”的力量得到真正的发

挥,就是共产党领导的工农大众革命,而“中等社会”领

导的革命(辛亥革命)则是一个承先启后的历史环节。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 其本国已往历史有一种温情与敬意者……亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点……而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。 ——钱穆第13课 辛亥革命一、偶然与必然——探背景二、辉煌与曲折——看过程 2、中华民国的成立 3、《中华民国临时约法》三、余恨与荣光——议影响1、革命果实落入袁氏之手2、辛亥革命的历史意义2、偶然性1、必然性1、武昌起义课堂小结

□教学误区:一直是死记硬背课本的结论,至于这个结论是从哪些史实中总结出来的,却不明就里。

□高考命题:切入点往往是从这里入手,考查证据意识和论证能力,直接点中了中学教学的软肋!

□转变理念:要用自己的脑子思考,深入追问:这个结论是怎么得出来的?拿证据来!逻辑结构【证据1】1915年袁世凯复辟、1917年张勋复辟均告失败!1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?【证据2】1914年袁世凯炮制出台临时约法,规定:中国民国由中华人民组织之;人民于法律范围内,有言论、著作、行刊,及集会、结社之自由……

袁世凯既然要专制复辟,为什么还要在宪法中中规定民权?这恰恰说明,民主共和观念广泛传播,深得人心,无论他如何倒行逆施,也要在形式上满足人民的民主诉求,体现了浩浩荡荡的时代潮流! 【证据3】(2014年全国Ⅱ卷29题 )1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时( )

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?C 【证据4】(2015?浙江文综?19)从刘邦“非刘氏而王者,天下共击之”到孙中山“敢有帝制自为者,天下共击之”的历史变迁,说明( )

A.专制与民主构成传统社会主要矛盾

B.民主共和取代君主专制是世界潮流

C.杰出人物对历史发展进程起决定作用

D.封建专制制度长期延续影响历史进程1.为什么说辛亥革命后民主共和的观念就深入人心了?B (2010?全国Ⅰ卷文综?15)1913年,某身着日式服装的革命党人途遇一老农,老农询问其国籍,某称“予中华民国人也”。老农“忽做惊状,似绝不解中华民国为何物者”,当被告知亦为中华民国人时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”这表明( )

A.国内民众的反日情绪强烈

B.革命党人处于不合法状态

C.辛亥革命对农村影响有限

D.农民阶级不支持辛亥革命2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?C (2014?广东文综?16)图6所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记作为例证,可用于说明( )

A.维新变法的必要性

B.辛亥革命的局限性

C.新文化运动的进步性

D.国民革命的不彻底性2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?CB (2012?江苏单科?6)1912年3月,南京临时政府令:“查前清官厅, 视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体。……光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政体之玷。”有研究者发现,同年6月《申报》载:“公堂会审之时,(被告)就口口声声以老爷、大人相称,裁判官亦直受不辞。”上述材料最宜作为下列哪一观点的论据?( )

A.作为“受之者”的裁判官沿用前清审判制度

B.作为“施之者”的被告不知民国政体之变

C.作为“受之者”的裁判官有意玷污平等制度

D.作为“施之者”的被告等级观念根深蒂固2.辛亥革命后民主共和观念真的就深入人心了?D第13课 课前思考:

辛亥革命为什么会爆发?

教科书是被简化的历史。而那些历史的细节却是让历史饱满与生动的重要篇章。辛亥革命 狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的全过程。概念阐释:19世纪末1912年

3月1911年

10月10日狭义的辛亥革命广义的辛亥革命 “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子‘芝麻开门’,门就真的开了。”——张鸣《辛亥,摇晃的中国》

结合教材及下列材料分析:

哪些因素促使了辛亥革命的发生?

问题导学——辛亥革命背景篇偶然与必然——背景第一幕材料二:1901年2月14日,清廷颁布上谕:“、、、、量中华之物力,结与国之欢心。” 材料一必要性:《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。

材料一:20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。

——人教版《中国近现代史》(上册) 材料二:20世纪初期,清政府施行“清末新政”和“预备立宪”。各地城乡资本主义又有了新的发展,也促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会进行有组织的参与地方或全国性的经济活动与政治活动。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》民族资本主义的发展民族资产阶级力量的壮大清末新政清末新政(又称庚子新政、庚子后新政),后继清朝的中华民国称遮羞变法,香港称晚清改革,日本称光绪新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。1900年,庚子事变爆发,八国联军入侵首都北京,慈禧太后下令和谈,接受八国联军提出的《辛丑条约》,此举对中国打击甚大,因此朝廷保守派主动进行变法。1901年,在慈禧太后的默许下,满清政府进行改革,但改革内容多与1898年的戊戌变法雷同。(根本目的是维护统治、镇压革命)1、编练新军

2、废武科科举

3、发展工商企业

4、奏定学堂章1902年

5、办学堂、派留学

6、颁布新法律

客观上,“清末新政”促进了中国:经济近代化、军事近代化、教育近代化、法律近代化、政治近代化等等预备立宪清政府在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施。亦称“筹备立宪”。义和团运动后,各地群众的反抗斗争此伏彼起,民主革命思潮在全国广泛传播,反清武装起义接连不断;资产阶级改良派为抵制革命,展开了要求实行君主立宪的立宪运动,并取得了清廷中央和地方一些汉族官僚的支持。这些情况,使清政府不得不采取一些姿态,应付立宪运动,并乘此加强皇权,以便镇压正在兴起的民主革命,挽救清朝统治的灭亡。

慈禧太后于1906年9月1日颁布预备仿行宪政的谕旨

清政府于1908年8月宣布预备立宪以9年为限,颁布《钦定宪法大纲》

1909年3月下诏重申预备立宪,命各省当年内成立谘议局

清政府不得已将预备立宪期9年改为5年,定于1913年召开国会

1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁。至此,清政府借预备立宪欺骗国人。材料三资产阶级革命团体和政党的广泛建立黄花岗起义浙皖起义萍浏醴起义

防城起义

材料四:革命党人发动了一些列武装起义经济组思想组组织组军事组阶级组资产阶级革命团体和政党的广泛建立民族资本主义的发展民族资产阶级力量的壮大资产阶级民主革命思想的传播革命党人发动了一些列武装起义 1894年孙中山在檀香山建立了中国第一个资产阶级革命团体兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府 ”为宗旨。材料:资产阶级革命团体的广泛建立 吴玉章回忆说:“无论光复会也好,华兴会也好,都缺乏明确而完备的纲领,更没有严密的组织,而且都受地方性的局限,不足以领导全国日益高涨的革命运动。” 怎么办? 时间:1905年8月

地点:日本东京

领导人:孙中山、黄兴等

性质:近代中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

刊物:《民报》

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权 (三民主义)

意义:标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段 阅读教材回答:你认为应从哪几个方面来掌握“同盟会”的概念?跨学科知识:政党的特征:政党是指集中代表一定阶级、阶层或社会集团的利益,并以夺取、行使和参与行使国家权力为目标政治组织。政党具有鲜明的阶级性,具有特定的政治纲领,具有自己的组织和纪律。 ——选自《思想政治》我们在分析解释某个历史事件或历史事物的时候应该从以下方面着手:

时间、地点、人物、经过、意义等 1911年5月,清政府假铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,引发保路运动。清政府急调湖北新军入川镇压。材料五:偶然性:湖北新军入川镇压保路运动为什么湖北新军率先起义?湖北新军是当时作为“湖广总督”的张之洞所创立的“新式军队”。编成张彪任统制的陆军第八镇与黎元洪任协统的第二十一混成协。 武昌起义就是由湖北新军参与的革命军,即新军工程营的革命党人率先发难的。

由于湖北新军将领多选自武备学堂学生和军事留学生,士兵大部分系新招募,因而士兵相对质朴,将领比较开明,又加上有相对宽松的环境,湖北新军在清末成为革命党人开展宣传与组织活动的良好舞台,换言之,湖北新军没有“军阀”习气,容易为革命党人所争取,这也是湖北新军成为最早觉悟的清朝进步军人的原因。

至辛亥武昌首义前夕,湖北新军直接加入革命组织(主要是共进会与

文学社)的已达2000多人,受其影响的4000多人,站在清方一边的不足

千人,成为了向清王朝打响“第一枪”的首义之师决非偶然。

张之洞编练新军本是为了巩固清王朝的统治,但颇具讽刺意味的是,湖北新军后来反而成为清王朝的掘墓人之一 湖北新军黎元洪黎元洪(1864年—1928年 ),字宋卿,汉族,是湖北黄陂人。人称“黎黄陂”,中华民国第一任副总统、第2任大总统。1883年入天津北洋水师学堂学习,1906年擢升暂编陆二十一军统领。武昌起义时,任革命军湖北军政府都督。南京临时政府成立时,当选为副总统。袁世凯死后,继任总统。后段祺瑞利用张勋将其驱走,由冯国璋代理大总统。晚年投资实业。黎元洪是辛亥革命武昌首义的都督,也是中国历史上唯一一个两任大总统和三任副总统的人。

②物质基础:

③阶级基础:

④思想基础:

⑤组织基础:

⑥军事基础:

必然性偶然性⑦四川保路运动①《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。民族资本主义初步发展民族资产阶级力量的壮大资产阶级革命革命思想的传播资产阶级革命团体和政党的建立一系列武装起义、策动新军一、偶然与必然——探背景可能必要辉煌与曲折——看过程第二幕1911年11月下旬,全国有十几个省区宣布独立,标志着清朝的统治土崩瓦解。 革命力量的组成上存在什么问题?革命隐藏着危机!初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立中华民国的成立 孙中山五色旗南京中华民国1912年1月1日汉满蒙回藏

“五族共和”公历初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)1912.2.12宣统帝下诏退位宣统帝退位诏书 末代皇帝溥仪

3岁登基,6岁退位初创共和——新旧交替(一)革命成果1.中华民国的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)第一章“总纲”:国之主权属于国民全体。

第二章“人民”:国民一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有选举权和被选举权。

第三、四、六章:参议员行驶立法权;临时大总统及国务员行驶行政权;司法权由法院独立行驶。

第五章“国务员”:国务员辅佐临时大总统负其责任;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。 主权在民平等

自由三权分立责任内阁制 目的:限制袁独裁,维护共和制度 《临时约法》体现了资产阶级哪些政治主张?确立了何种政体? : 孙中山就任临时大总统时,中华民国是总统制共和政体,《临时约法》改为议会制共和政体,目的何在?

请分析《临时约法》的性质及其意义。

议会制共和制政体性质:是中国近代第一部资产阶级民主法

意义:具有反对封建专制制度的进步意义 问题探究:——辛亥革命评价篇余恨与荣光——议影响第三幕袁世凯就任临时大总统后与各国使节合影袁世凯就任总统初创共和——新旧交替(一)革命成果1.南京临时政府的成立(1912.1.1)2.清帝退位(1912.2.12)3.临时约法颁布(1912.3.11)(二)革命的认识讨论:

孙中山不警惕,让人钻了空子。你怎么看待这个问题?你又是怎样看待辛亥革命的?任命支持进攻汉口和汉阳政治讹诈军事威胁外交孤立经济封锁任命支持进攻汉口和汉阳政治讹诈 材料一:共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭……天足兴,纤足灭 …… 阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)结合材料及课本P62,谈谈你对辛亥革命的认识? 材料二:据《农商部统计报告统计》,辛亥革命前设厂数,1910年986家,1911年787家;辛亥革命后设厂数,1912年1504家,1913年1378家。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 材料三:1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。 ——蒋廷黻 《中国近代史》政治:推翻封建专制制度,建立资产阶级民主共和国

社会生活:移风易俗促进了民族资本主义经济的发展民主共和观念逐渐深入人心 新与旧的“反复”与“羼[chàn]变”交错地出现在辛

亥革命之后……体现了中国近代社会新陈代谢的复杂性

和艰巨性……(革命派)并没有真正把“下等社会”(劳

动人民)发动起来……“下等社会”的力量得到真正的发

挥,就是共产党领导的工农大众革命,而“中等社会”领

导的革命(辛亥革命)则是一个承先启后的历史环节。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 其本国已往历史有一种温情与敬意者……亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点……而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。 ——钱穆第13课 辛亥革命一、偶然与必然——探背景二、辉煌与曲折——看过程 2、中华民国的成立 3、《中华民国临时约法》三、余恨与荣光——议影响1、革命果实落入袁氏之手2、辛亥革命的历史意义2、偶然性1、必然性1、武昌起义课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局