人教版历史八上第13课红军不怕远征难教案

文档属性

| 名称 | 人教版历史八上第13课红军不怕远征难教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-09 19:39:01 | ||

图片预览

文档简介

课题:

第13课

红军不怕远征难

课型:新授课

年级:八年级

一、教材内容分析

本课主要介绍了红军第五次“反围剿”失败后战略转移的情况,包含了长征开始、遵义会议、长征胜利三个子目的内容,之间是递进关系。它在国共十年对峙的历史进程中具有承前启后、继往开来的特殊地位。无论在本单元还是在整个中国近现代史乃至今天,都有着重大而深远的历史地位和历史意义。

二、课程标准

1.讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神。

2.知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位。

三、教学目标

知识与能力目标:讲述中国工农红军长征的故事,感受红军的革命英雄主义精神,认识中国革命历程的艰难曲折。了解红军长征的重大事件、掌握遵义会议及伟大意义。

过程与方法目标:通过对材料的分析,引导学生探究红军长征及取得胜利的意义,培养学生分析问题的能力;阅读长征示意图,培养学生读图、填图的能力;说出长征中发生的大事,培养学生的语言表达能力。

情感态度价值观目标:学生感受体会学习红军战胜困难、勇往直前的革命英雄主义精神,培养学生热爱中国共产党、热爱祖国的感情。

四、教学重点、难点

重点:遵义会议,长征精神。

难点:遵义会议在中国革命史上的地位。

五、教学过程

(一)创设情境,导入新课

播放:诗朗诵《七律 长征》

教师:毛泽东以磅礴的气势为我们描写了中国历史上的壮举——长征,它创造了一个军事奇迹,诠释了一个民族铮铮铁骨。今天让我们一起感受那段波澜壮阔的历史。

(设计意图:教师用饱含激情的语言加上电脑显示的特定声色效果,创设情境,激发了学生的情感,导入新课。)

(二)教师引领,合作探究

第一篇

战广昌红军败绩,改策略突围失败

教师:什么样的中国国情孕育了长征这一军事奇迹呢,请阅读材料,从材料中你获取了哪些信息?

展示:

材料一

从1928—1930年,中国共产党开辟了一系列重要的革命根据地……红军不断发展壮大,全盛时发展到30多万人。

——岳麓书社

高中必修一

材料二

1931年,九一八事变爆发,日本侵占中国东北,进而向华北进逼,中国的领土和主权不断沦丧。但以蒋介石为首的国民党政府坚持“攘外必先安内”的政策,对日本侵略者步步退让,集中力量“围剿”红军。

——岳麓书社

高中必修一

材料三

在中央革命根据地,毛泽东、周恩来、朱德等指挥红军连续粉碎了国民党发动的四次“围剿”。

——北师版

八年级上册教材

学生:红军的壮大,成了蒋介石的心腹大患,不顾国难,却积极围剿红军……

学生:毛泽东、周恩来、朱德的正确指挥,红军前四次反“围剿”取得胜利……

(设计意图:阅读材料,培养学生分析材料、从材料中提取信息的能力,体现历史的时序性,了解长征前的中国国情。)

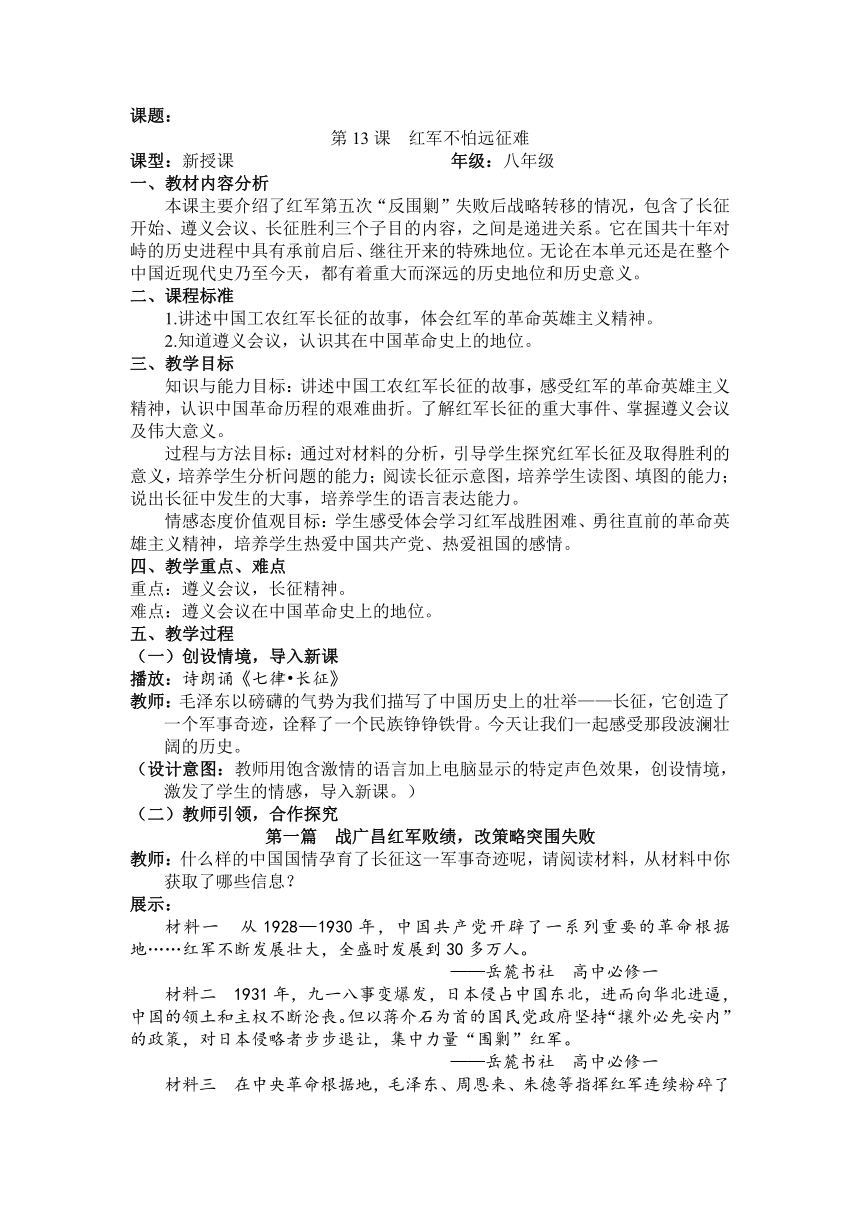

教师:然而蒋介石一心要赶尽杀绝共产党人,亲自任总司令,对中央革命根据地发动第五次“围剿”。

展示:

教师:请同学们阅读课文,思考红军第五次反“围剿”情况怎样?原因是什么?

学生:第五次反“围剿”失败。失败原因有:主观上,博古、李德等人的错误的战略战术;客观上,敌人的力量过于强大。

教师:博古、李德采取了错误的应敌之策,“御敌于国门之外”,广昌之战,中央根据地的北大门被打开了,此后,兵分六路,更是错上加错,红军奋战一年,中央革命根据地却越来越小,这样下去,红军会有怎样的结局?

学生:红军将会被消灭。

教师:于是,党中央决定放弃中央革命根据地,被迫进行战略转移,开始长征。

(设计意图:了解第五次反“围剿”的概况,知道长征原因,有助于理解长征在中国历史上的地位。)

第二篇

走湘西红军转移,循旧路山重水复

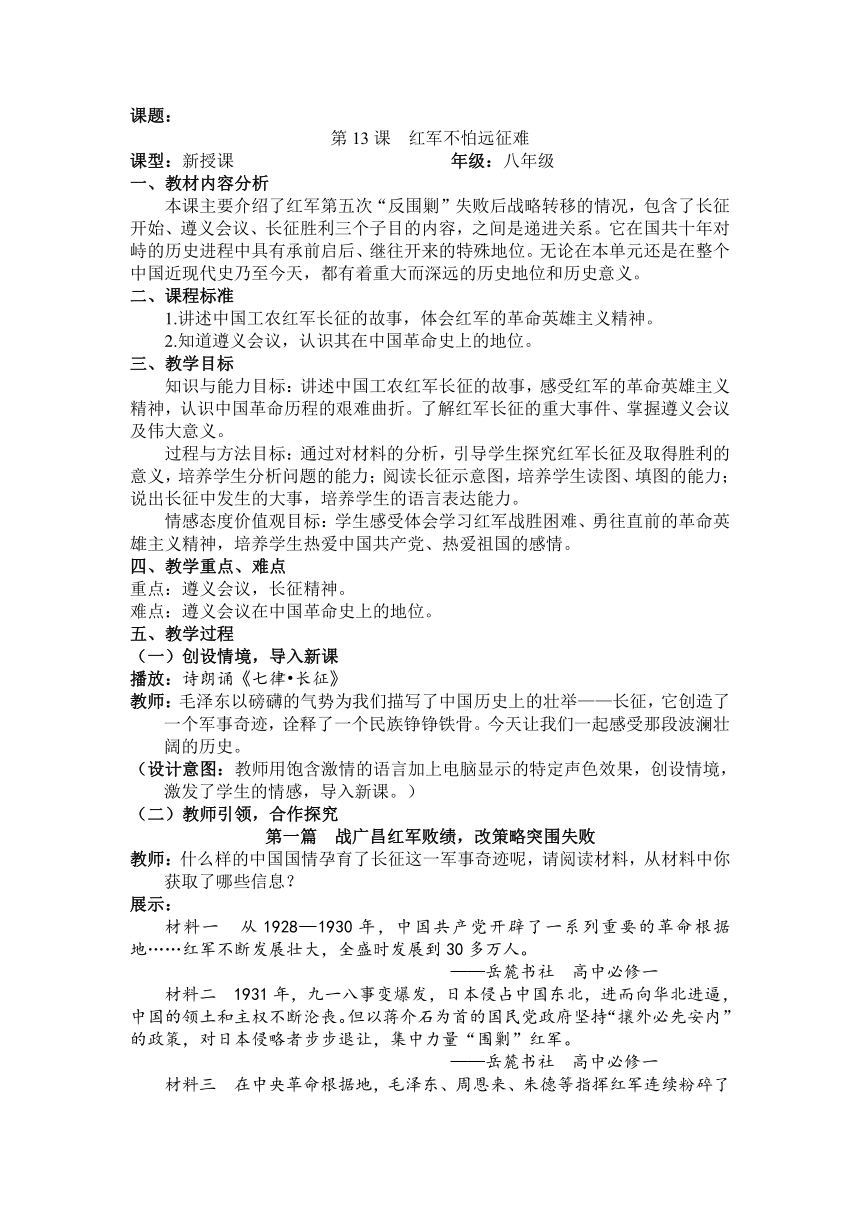

教师:读课本59页第二段正文,了解中央红军在长征初期的行军线。

学生:1934年10月中央革命要根据地(瑞金)出发→

冲破敌人的四道封锁线→渡过湘江→弃湘西改向贵州→

强渡乌江夺取贵州北部重镇遵义。

教师:红军在长征初期军事上的形势是怎样的?是什么原因造成的?红军冲破四道封锁线后为什么改道贵州?

(设计意图:结合地图学习,了解长征初期受挫情况,认识改道贵州的必要性)

学生:长征开始时红军在军事上出现很大失误,红军渡过湘江时,人员损失过半,只剩三万多人,如果依然按博古、李德等人的计划前行,正中国民党下怀。

教师:在这危急的关头,毛泽东的主张得到大多数人的支持,于是红军改向国民党力量薄弱的贵州前进,强渡乌江,占领遵义。1935年1月,中国共产党的一次伟大会议在此召开了。

第三篇

占遵义红军反思,变思路柳暗花明

播放:遵义会议视频,学生获取信息:遵义会议的时间、地点、内容,意义。

展示:

时间:1935年1月

地点:遵义

内容:集中全力解决博古等人在军事上和组织上错误,取消了博古在军事上的指挥权,肯定了毛泽东的正确主张。会后确定军事上由毛泽东、周恩来等负责指挥。

教师:指导学生在课本上标画重要知识点。

(设计意图:学会从视频中获取信息,知道遵义会议的相关知识,突出重点。)教师:请同学们结合会议内容分析遵义会议前后红军的命运有什么不同呢?

学生:会前:由于博古等人的错误指挥,导致第五次反“围剿”和长征初期军事上的失利;会中:结束了博古等人的错误,确立了毛泽东的正确主张;会后:军事上由毛泽东、周恩来等负责指挥,中国革命开始走上胜利的道路。

教师:遵义会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,从而挽救了红军,挽救了党,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。为什么说遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点?

展示:

教师:中国共产党诞生于1921年,到1935年遵义会议召开时这14年里,共产党人不断遭遇挫折,1935年遵义会议确立了毛泽东在党中央的领导地位,从此红军在毛泽东领导下,一步步地冲出重围,从这里走向延安,走向北上抗日之路。遵义会议,中共第一次独立自主处理党内分歧,是党从幼稚走向成熟的标志。历史让我们坚信,我们的党能够坚持真理、实事求是,及时修正错误,解决党内存在的突出问题,始终保持党的健康发展。那么,遵义会议以后的是怎样突出重围走向胜利的?请阅读课本相关内容。

(设计意图:结合图片,分析讲述,理解知道遵义会议的历史意义和历史地位,突破难点。)

第四篇

除万难红军北上,谱传奇成功逆袭

演示:长征后期的军事行动及会师。

学生:声东击西四渡赤水,打乱敌人的追剿计划→巧渡金沙江,跳出敌人的包围圈

→

强渡大渡河,飞夺泸定桥

→过雪山、草地→1935年10月吴起镇会师→1936年10月三大主力会师标志着长征胜利结束。

教师:指导学生在课本上标画重要知识点。

(设计意图:了解长征后期情况,了解红军三大主力长征路线,掌握长征胜利结束的标志,培养学生读图表述能力。)

展示:

教师:红军长征途中除了敌人的围追堵截外,还有恶劣的自然环境,红军中有许多战士,奉献出年轻的生命,只有少数幸运的一直坚持到长征胜利,在遵义会议后,他们会经历哪些惊心动魄的重大历史事件?

学生:四渡赤水河,打乱敌人的追剿计划;巧渡金沙江,跳出敌人的包围圈;强渡大渡河,摆脱了敌人的围追堵截;爬雪山过草地,迎来胜利……

(设计意图:发挥学生的空间想象能力,说说可能发生的事,培养学生读图能力和表达能力,初步感受长征的艰辛和红军的英勇无畏的精神。)

教师:红军二万五千里长征,充满了艰难险阻,关乎国家和民族的命运,铮铮铁骨的共产党人谱写传奇成功逆袭。

教师:这次史无前例的的长征有哪些历史意义?

展示:

材料一

长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……长征是我们的胜利,敌人失败的结果而告结束。

——毛泽东

材料二

1955年中国人民解放军首次授衔时,在中将以上的254名将帅中,有222人,参加过长征,占总数的87%,其中:元帅9位,大将8位,上将48位,中将157位。

——《数字看长征》

学生:长征的历史意义,粉碎了国民党扼杀中国革命的企图,保存了中共和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

(三)课堂总结,拓展延伸

长征精神,生生不息

展示:

七律

长征

1935年10月

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

学生:齐读。

教师:诗中毛泽东只用短短的56个字就高度概括了艰苦卓绝的长征路。数不清的险山恶水,在毛泽东等革命家的眼里只不过是“细浪、泥丸”。从这首诗中你感受到什么精神?

(设计意图:学生们既能深切感受到革命先辈们大无畏的革命英雄主义,又比较轻松地记住了红军长征途中强渡大渡河、翻越大雪山等知识点,照应导入。)

学生:以苦为乐、不畏艰险的革命乐观主义精神;不怕牺牲、百折不挠的革命英雄主义精神;艰苦奋斗、团结协作、顾全大局的集体主义精神。

教师:如今长征已经离我们远去,我说,长征是一种精神,是一部史诗,它不仅影响了中国的命运,也是人类历史上的一个奇迹。今天我们学习长征,就是要缅怀革命先辈的不朽功勋,发扬长征精神,实现中华民族伟大复兴。

(设计意图:对学生进行新时期长征精神的教育,在现实生活中我们也应该像红军一样以无畏、无私、乐观等精神去面对遇到的各种各样的困难。)

六、课堂检测

测验题目一:请你做导游

学习了中国工农红军的二万五千里长征,你了解到了发生在长征途中那么多著名战役和红军战士们的英雄事迹。请你以导游的身份带游客走长征路,忆革命史。你准备怎样设计这条线路,重点应推出哪几个景点?并说明理由。

测验题目二:完成《助学》相关内容。

七、板书设计

第13课

红军不怕远征难

第一篇

战广昌红军败绩,改策略突围失败

第二篇

走湘西红军转移,循旧路山重水复

第三篇

占遵义红军反思,变思路柳暗花明

第四篇

除万难红军北上,谱传奇成功逆袭

八、教学反思

本课《红军不怕远征难》在2011新课标中要求讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神;知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位,要求利用有关资料,在地图上标出中国工农红军长征的路线。因此根据课标的要求并结合学生的思想认知,我打破了常规设计三部曲(原因、过程、结果),把本课设计为四部分,一是“战广昌红军败绩,改策略突围失败”,通过展示四次反“围剿”的相关资料,结合课文,让学生分析得出第五次反“围剿”的失败,是长征的原因。二是“走湘西红军转移,循旧路山重水复”,长征初期计划前往湘西,博古、李德的军事决策,正中国民党下怀,导致红军严重受挫,革命、红军危在旦夕,只好听成毛泽东建议,改道贵州。三是“占遵义红军反思,变思路柳暗花明”,通过探讨分析遵义会议的内容,明白遵义会议是我党历史上生死攸关的转折点,中国革命有了新的起点。四是“除万难红军北上,谱传奇成功逆袭”。通过学生讲述在遵义会议后,长征中印象最深刻、惊心动魄的重大历史事件,突出逆袭成功的不易,学生初步感受长征的艰辛和红军的英勇无畏的精神。最后课堂总结,拓展延伸,读毛泽东《长征》,照应开头,深刻感受长征精神,生生不息。

中央革命根据地:首府在瑞金,1930年形成,地处江西南部、福建西部,根据地面积约五万平方公里。

第13课

红军不怕远征难

课型:新授课

年级:八年级

一、教材内容分析

本课主要介绍了红军第五次“反围剿”失败后战略转移的情况,包含了长征开始、遵义会议、长征胜利三个子目的内容,之间是递进关系。它在国共十年对峙的历史进程中具有承前启后、继往开来的特殊地位。无论在本单元还是在整个中国近现代史乃至今天,都有着重大而深远的历史地位和历史意义。

二、课程标准

1.讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神。

2.知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位。

三、教学目标

知识与能力目标:讲述中国工农红军长征的故事,感受红军的革命英雄主义精神,认识中国革命历程的艰难曲折。了解红军长征的重大事件、掌握遵义会议及伟大意义。

过程与方法目标:通过对材料的分析,引导学生探究红军长征及取得胜利的意义,培养学生分析问题的能力;阅读长征示意图,培养学生读图、填图的能力;说出长征中发生的大事,培养学生的语言表达能力。

情感态度价值观目标:学生感受体会学习红军战胜困难、勇往直前的革命英雄主义精神,培养学生热爱中国共产党、热爱祖国的感情。

四、教学重点、难点

重点:遵义会议,长征精神。

难点:遵义会议在中国革命史上的地位。

五、教学过程

(一)创设情境,导入新课

播放:诗朗诵《七律 长征》

教师:毛泽东以磅礴的气势为我们描写了中国历史上的壮举——长征,它创造了一个军事奇迹,诠释了一个民族铮铮铁骨。今天让我们一起感受那段波澜壮阔的历史。

(设计意图:教师用饱含激情的语言加上电脑显示的特定声色效果,创设情境,激发了学生的情感,导入新课。)

(二)教师引领,合作探究

第一篇

战广昌红军败绩,改策略突围失败

教师:什么样的中国国情孕育了长征这一军事奇迹呢,请阅读材料,从材料中你获取了哪些信息?

展示:

材料一

从1928—1930年,中国共产党开辟了一系列重要的革命根据地……红军不断发展壮大,全盛时发展到30多万人。

——岳麓书社

高中必修一

材料二

1931年,九一八事变爆发,日本侵占中国东北,进而向华北进逼,中国的领土和主权不断沦丧。但以蒋介石为首的国民党政府坚持“攘外必先安内”的政策,对日本侵略者步步退让,集中力量“围剿”红军。

——岳麓书社

高中必修一

材料三

在中央革命根据地,毛泽东、周恩来、朱德等指挥红军连续粉碎了国民党发动的四次“围剿”。

——北师版

八年级上册教材

学生:红军的壮大,成了蒋介石的心腹大患,不顾国难,却积极围剿红军……

学生:毛泽东、周恩来、朱德的正确指挥,红军前四次反“围剿”取得胜利……

(设计意图:阅读材料,培养学生分析材料、从材料中提取信息的能力,体现历史的时序性,了解长征前的中国国情。)

教师:然而蒋介石一心要赶尽杀绝共产党人,亲自任总司令,对中央革命根据地发动第五次“围剿”。

展示:

教师:请同学们阅读课文,思考红军第五次反“围剿”情况怎样?原因是什么?

学生:第五次反“围剿”失败。失败原因有:主观上,博古、李德等人的错误的战略战术;客观上,敌人的力量过于强大。

教师:博古、李德采取了错误的应敌之策,“御敌于国门之外”,广昌之战,中央根据地的北大门被打开了,此后,兵分六路,更是错上加错,红军奋战一年,中央革命根据地却越来越小,这样下去,红军会有怎样的结局?

学生:红军将会被消灭。

教师:于是,党中央决定放弃中央革命根据地,被迫进行战略转移,开始长征。

(设计意图:了解第五次反“围剿”的概况,知道长征原因,有助于理解长征在中国历史上的地位。)

第二篇

走湘西红军转移,循旧路山重水复

教师:读课本59页第二段正文,了解中央红军在长征初期的行军线。

学生:1934年10月中央革命要根据地(瑞金)出发→

冲破敌人的四道封锁线→渡过湘江→弃湘西改向贵州→

强渡乌江夺取贵州北部重镇遵义。

教师:红军在长征初期军事上的形势是怎样的?是什么原因造成的?红军冲破四道封锁线后为什么改道贵州?

(设计意图:结合地图学习,了解长征初期受挫情况,认识改道贵州的必要性)

学生:长征开始时红军在军事上出现很大失误,红军渡过湘江时,人员损失过半,只剩三万多人,如果依然按博古、李德等人的计划前行,正中国民党下怀。

教师:在这危急的关头,毛泽东的主张得到大多数人的支持,于是红军改向国民党力量薄弱的贵州前进,强渡乌江,占领遵义。1935年1月,中国共产党的一次伟大会议在此召开了。

第三篇

占遵义红军反思,变思路柳暗花明

播放:遵义会议视频,学生获取信息:遵义会议的时间、地点、内容,意义。

展示:

时间:1935年1月

地点:遵义

内容:集中全力解决博古等人在军事上和组织上错误,取消了博古在军事上的指挥权,肯定了毛泽东的正确主张。会后确定军事上由毛泽东、周恩来等负责指挥。

教师:指导学生在课本上标画重要知识点。

(设计意图:学会从视频中获取信息,知道遵义会议的相关知识,突出重点。)教师:请同学们结合会议内容分析遵义会议前后红军的命运有什么不同呢?

学生:会前:由于博古等人的错误指挥,导致第五次反“围剿”和长征初期军事上的失利;会中:结束了博古等人的错误,确立了毛泽东的正确主张;会后:军事上由毛泽东、周恩来等负责指挥,中国革命开始走上胜利的道路。

教师:遵义会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,从而挽救了红军,挽救了党,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。为什么说遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点?

展示:

教师:中国共产党诞生于1921年,到1935年遵义会议召开时这14年里,共产党人不断遭遇挫折,1935年遵义会议确立了毛泽东在党中央的领导地位,从此红军在毛泽东领导下,一步步地冲出重围,从这里走向延安,走向北上抗日之路。遵义会议,中共第一次独立自主处理党内分歧,是党从幼稚走向成熟的标志。历史让我们坚信,我们的党能够坚持真理、实事求是,及时修正错误,解决党内存在的突出问题,始终保持党的健康发展。那么,遵义会议以后的是怎样突出重围走向胜利的?请阅读课本相关内容。

(设计意图:结合图片,分析讲述,理解知道遵义会议的历史意义和历史地位,突破难点。)

第四篇

除万难红军北上,谱传奇成功逆袭

演示:长征后期的军事行动及会师。

学生:声东击西四渡赤水,打乱敌人的追剿计划→巧渡金沙江,跳出敌人的包围圈

→

强渡大渡河,飞夺泸定桥

→过雪山、草地→1935年10月吴起镇会师→1936年10月三大主力会师标志着长征胜利结束。

教师:指导学生在课本上标画重要知识点。

(设计意图:了解长征后期情况,了解红军三大主力长征路线,掌握长征胜利结束的标志,培养学生读图表述能力。)

展示:

教师:红军长征途中除了敌人的围追堵截外,还有恶劣的自然环境,红军中有许多战士,奉献出年轻的生命,只有少数幸运的一直坚持到长征胜利,在遵义会议后,他们会经历哪些惊心动魄的重大历史事件?

学生:四渡赤水河,打乱敌人的追剿计划;巧渡金沙江,跳出敌人的包围圈;强渡大渡河,摆脱了敌人的围追堵截;爬雪山过草地,迎来胜利……

(设计意图:发挥学生的空间想象能力,说说可能发生的事,培养学生读图能力和表达能力,初步感受长征的艰辛和红军的英勇无畏的精神。)

教师:红军二万五千里长征,充满了艰难险阻,关乎国家和民族的命运,铮铮铁骨的共产党人谱写传奇成功逆袭。

教师:这次史无前例的的长征有哪些历史意义?

展示:

材料一

长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……长征是我们的胜利,敌人失败的结果而告结束。

——毛泽东

材料二

1955年中国人民解放军首次授衔时,在中将以上的254名将帅中,有222人,参加过长征,占总数的87%,其中:元帅9位,大将8位,上将48位,中将157位。

——《数字看长征》

学生:长征的历史意义,粉碎了国民党扼杀中国革命的企图,保存了中共和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

(三)课堂总结,拓展延伸

长征精神,生生不息

展示:

七律

长征

1935年10月

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

学生:齐读。

教师:诗中毛泽东只用短短的56个字就高度概括了艰苦卓绝的长征路。数不清的险山恶水,在毛泽东等革命家的眼里只不过是“细浪、泥丸”。从这首诗中你感受到什么精神?

(设计意图:学生们既能深切感受到革命先辈们大无畏的革命英雄主义,又比较轻松地记住了红军长征途中强渡大渡河、翻越大雪山等知识点,照应导入。)

学生:以苦为乐、不畏艰险的革命乐观主义精神;不怕牺牲、百折不挠的革命英雄主义精神;艰苦奋斗、团结协作、顾全大局的集体主义精神。

教师:如今长征已经离我们远去,我说,长征是一种精神,是一部史诗,它不仅影响了中国的命运,也是人类历史上的一个奇迹。今天我们学习长征,就是要缅怀革命先辈的不朽功勋,发扬长征精神,实现中华民族伟大复兴。

(设计意图:对学生进行新时期长征精神的教育,在现实生活中我们也应该像红军一样以无畏、无私、乐观等精神去面对遇到的各种各样的困难。)

六、课堂检测

测验题目一:请你做导游

学习了中国工农红军的二万五千里长征,你了解到了发生在长征途中那么多著名战役和红军战士们的英雄事迹。请你以导游的身份带游客走长征路,忆革命史。你准备怎样设计这条线路,重点应推出哪几个景点?并说明理由。

测验题目二:完成《助学》相关内容。

七、板书设计

第13课

红军不怕远征难

第一篇

战广昌红军败绩,改策略突围失败

第二篇

走湘西红军转移,循旧路山重水复

第三篇

占遵义红军反思,变思路柳暗花明

第四篇

除万难红军北上,谱传奇成功逆袭

八、教学反思

本课《红军不怕远征难》在2011新课标中要求讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神;知道遵义会议,认识其在中国革命史上的地位,要求利用有关资料,在地图上标出中国工农红军长征的路线。因此根据课标的要求并结合学生的思想认知,我打破了常规设计三部曲(原因、过程、结果),把本课设计为四部分,一是“战广昌红军败绩,改策略突围失败”,通过展示四次反“围剿”的相关资料,结合课文,让学生分析得出第五次反“围剿”的失败,是长征的原因。二是“走湘西红军转移,循旧路山重水复”,长征初期计划前往湘西,博古、李德的军事决策,正中国民党下怀,导致红军严重受挫,革命、红军危在旦夕,只好听成毛泽东建议,改道贵州。三是“占遵义红军反思,变思路柳暗花明”,通过探讨分析遵义会议的内容,明白遵义会议是我党历史上生死攸关的转折点,中国革命有了新的起点。四是“除万难红军北上,谱传奇成功逆袭”。通过学生讲述在遵义会议后,长征中印象最深刻、惊心动魄的重大历史事件,突出逆袭成功的不易,学生初步感受长征的艰辛和红军的英勇无畏的精神。最后课堂总结,拓展延伸,读毛泽东《长征》,照应开头,深刻感受长征精神,生生不息。

中央革命根据地:首府在瑞金,1930年形成,地处江西南部、福建西部,根据地面积约五万平方公里。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)