2017春人教版九年级语文下册课件 期中综合评价 (共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2017春人教版九年级语文下册课件 期中综合评价 (共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-02-11 20:04:02 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。期中综合评价(时间120分钟 满分120分)九年级语文·下 新课标[人]一、积累与运用(共19分)

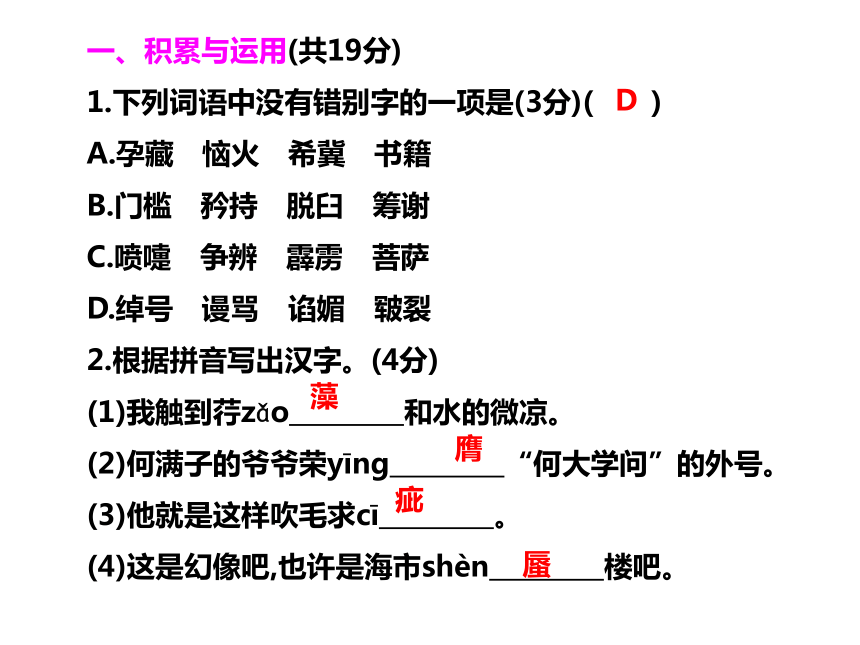

1.下列词语中没有错别字的一项是(3分)( )

A.孕藏 恼火 希冀 书籍

B.门槛 矜持 脱臼 筹谢

C.喷嚏 争辨 霹雳 菩萨

D.绰号 谩骂 谄媚 皲裂

2.根据拼音写出汉字。(4分)

(1)我触到荇zǎo 和水的微凉。?

(2)何满子的爷爷荣yīng “何大学问”的外号。?

(3)他就是这样吹毛求cī 。?

(4)这是幻像吧,也许是海市shèn 楼吧。藻

膺

疵

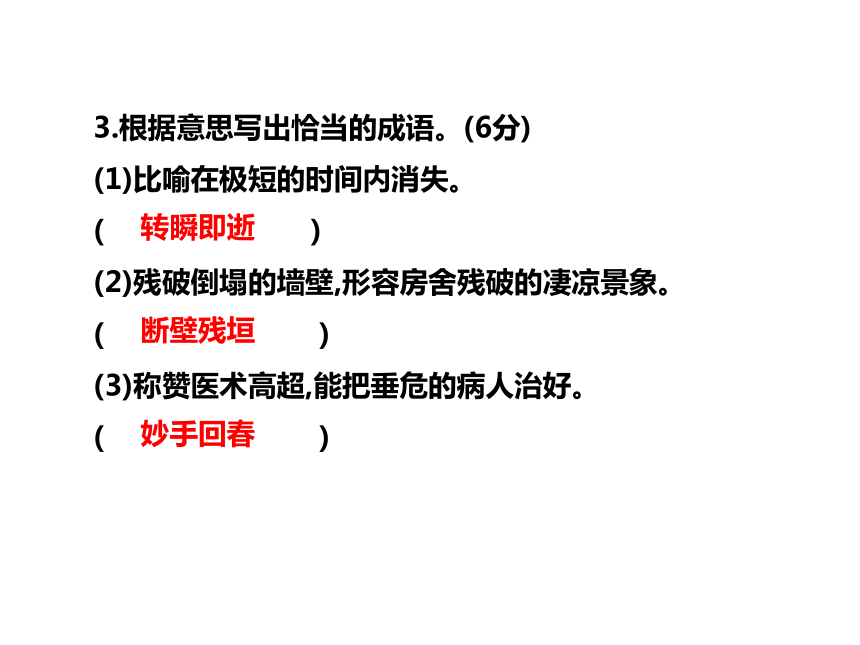

蜃 D3.根据意思写出恰当的成语。(6分)

(1)比喻在极短的时间内消失。

( )

(2)残破倒塌的墙壁,形容房舍残破的凄凉景象。 ( )

(3)称赞医术高超,能把垂危的病人治好。

( )

转瞬即逝

断壁残垣

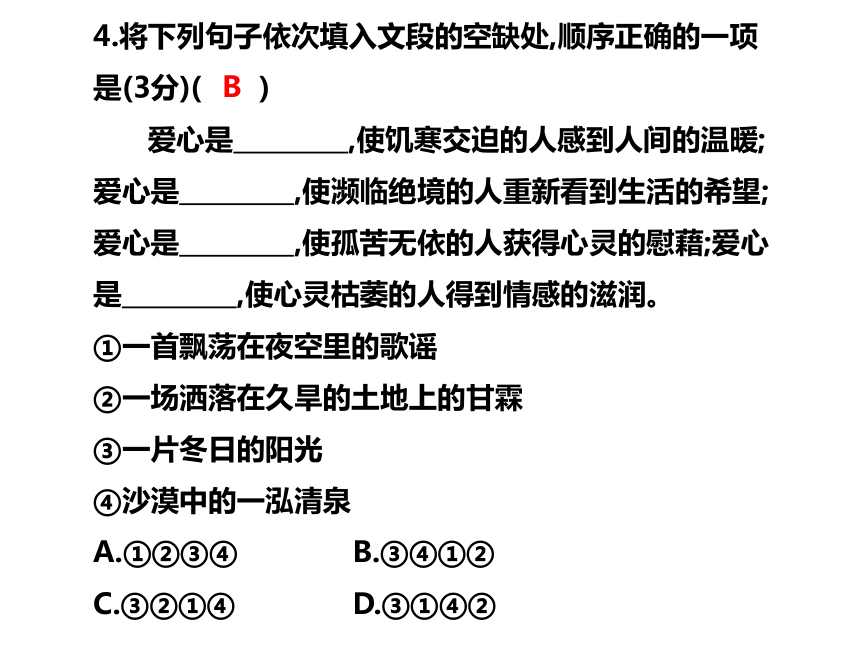

妙手回春 4.将下列句子依次填入文段的空缺处,顺序正确的一项是(3分)( )

爱心是 ,使饥寒交迫的人感到人间的温暖;爱心是 ,使濒临绝境的人重新看到生活的希望;爱心是 ,使孤苦无依的人获得心灵的慰藉;爱心是 ,使心灵枯萎的人得到情感的滋润。?

①一首飘荡在夜空里的歌谣

②一场洒落在久旱的土地上的甘霖

③一片冬日的阳光

④沙漠中的一泓清泉

A.①②③④ B.③④①②

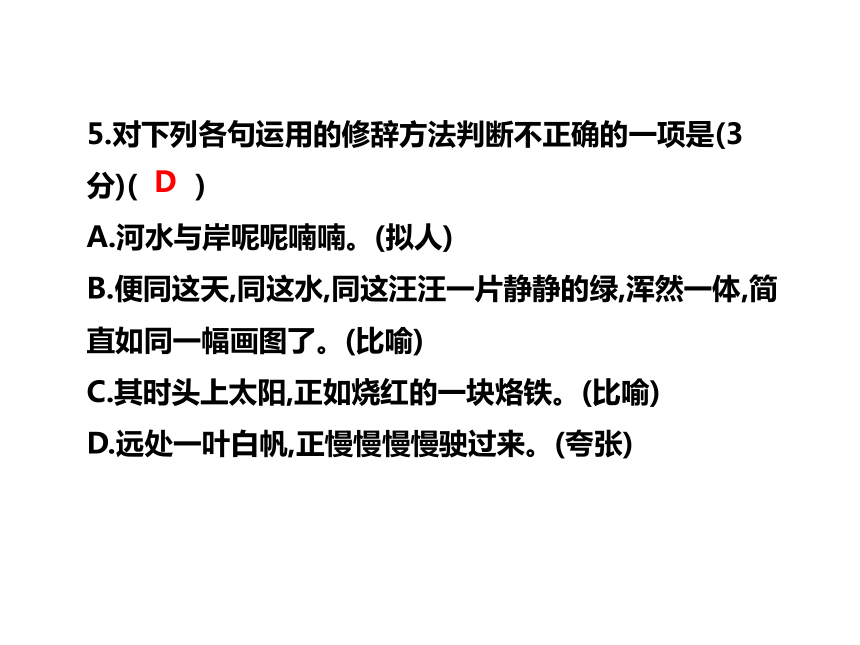

C.③②①④ D.③①④②B5.对下列各句运用的修辞方法判断不正确的一项是(3分)( )

A.河水与岸呢呢喃喃。(拟人)

B.便同这天,同这水,同这汪汪一片静静的绿,浑然一体,简直如同一幅画图了。(比喻)

C.其时头上太阳,正如烧红的一块烙铁。(比喻)

D.远处一叶白帆,正慢慢慢慢驶过来。(夸张)D (一)青 春

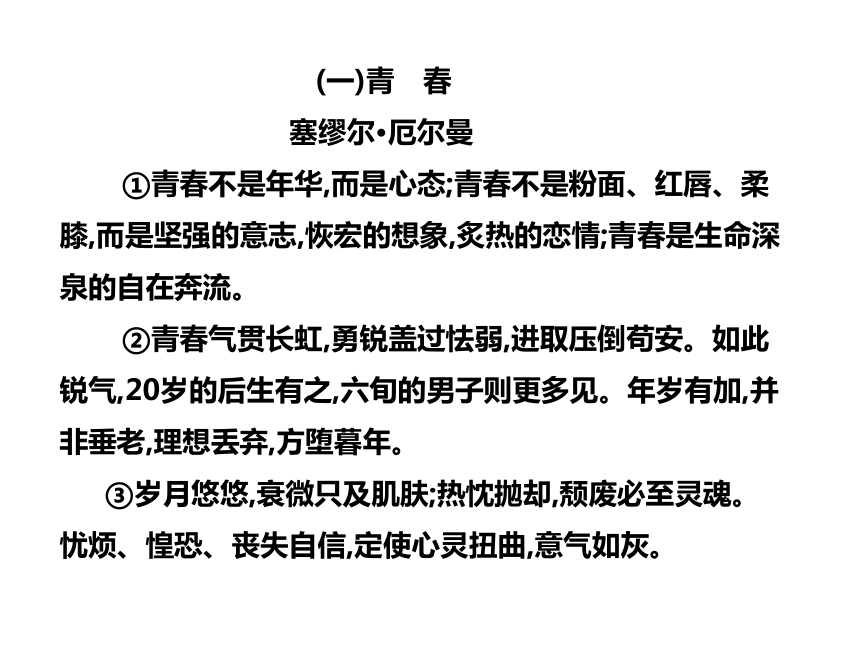

塞缪尔?厄尔曼

①青春不是年华,而是心态;青春不是粉面、红唇、柔膝,而是坚强的意志,恢宏的想象,炙热的恋情;青春是生命深泉的自在奔流。

②青春气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安。如此锐气,20岁的后生有之,六旬的男子则更多见。年岁有加,并非垂老,理想丢弃,方堕暮年。

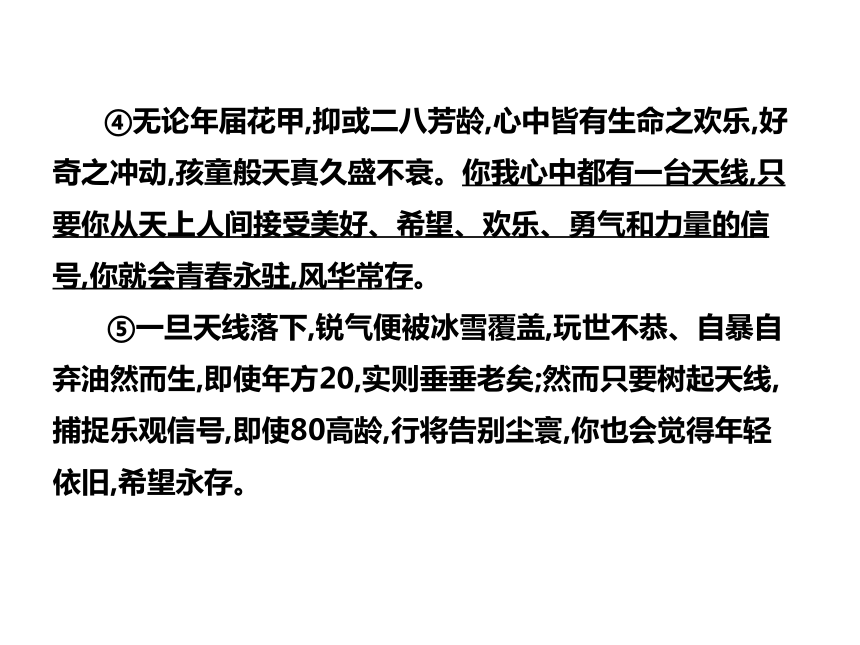

③岁月悠悠,衰微只及肌肤;热忱抛却,颓废必至灵魂。忧烦、惶恐、丧失自信,定使心灵扭曲,意气如灰。 ④无论年届花甲,抑或二八芳龄,心中皆有生命之欢乐,好奇之冲动,孩童般天真久盛不衰。你我心中都有一台天线,只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号,你就会青春永驻,风华常存。

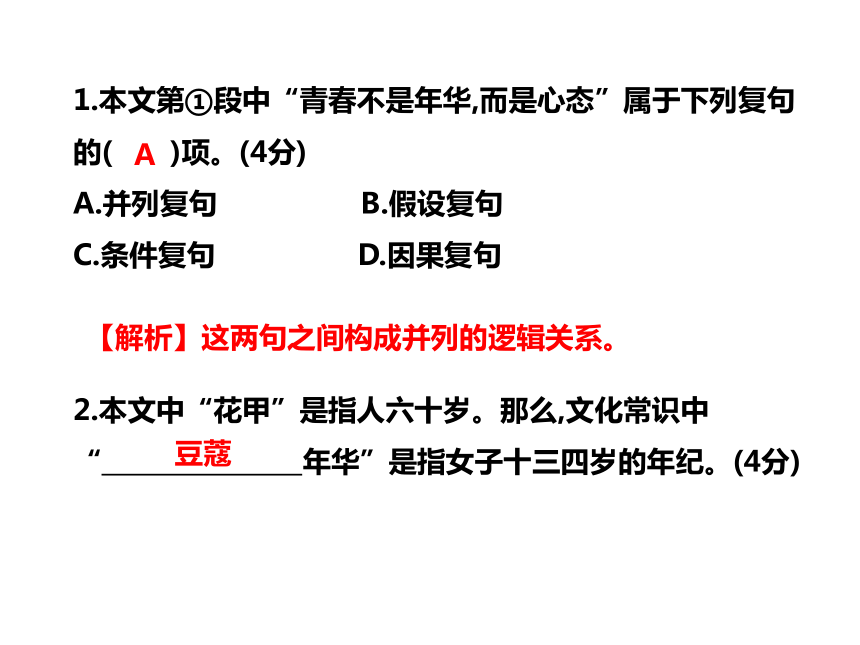

⑤一旦天线落下,锐气便被冰雪覆盖,玩世不恭、自暴自弃油然而生,即使年方20,实则垂垂老矣;然而只要树起天线,捕捉乐观信号,即使80高龄,行将告别尘寰,你也会觉得年轻依旧,希望永存。1.本文第①段中“青春不是年华,而是心态”属于下列复句的( )项。(4分)

A.并列复句 B.假设复句

C.条件复句 D.因果复句

2.本文中“花甲”是指人六十岁。那么,文化常识中

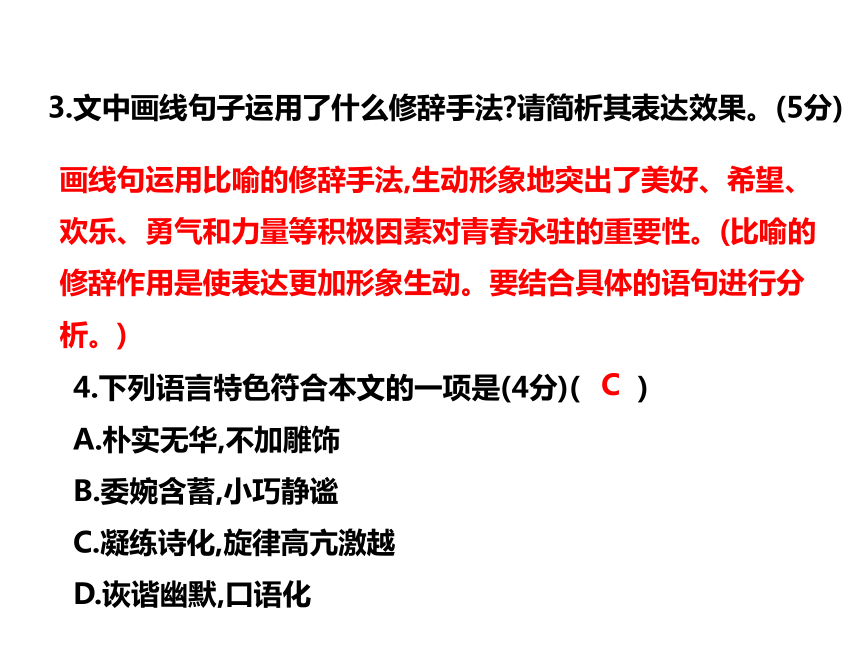

“ 年华”是指女子十三四岁的年纪。(4分)?【解析】这两句之间构成并列的逻辑关系。 A豆蔻3.文中画线句子运用了什么修辞手法?请简析其表达效果。(5分)画线句运用比喻的修辞手法,生动形象地突出了美好、希望、欢乐、勇气和力量等积极因素对青春永驻的重要性。(比喻的修辞作用是使表达更加形象生动。要结合具体的语句进行分析。)4.下列语言特色符合本文的一项是(4分)( )

A.朴实无华,不加雕饰

B.委婉含蓄,小巧静谧

C.凝练诗化,旋律高亢激越

D.诙谐幽默,口语化C5.文末是作者对我们的希望,更是对我们的告诫,请写出你

的理解。(6分)示例一:文末先从反面述说,人如果心灰意懒,就会玩世不恭,自暴自弃,即使年纪轻轻,也显得老气横秋;然后从正面激励人们,只要心存美好、积极乐观,即使耄耋之年,也会觉得青春依然。 示例二:青春属于心理(心态)永远年轻的人们。(意思接近即可) (二)手掌里的清凉

(2016·湖北孝感中考)

树荫下,有一大一小两个孩子,大的约七岁,小的看来不到三岁。树下有几个用砖块砌起的墩子,大的孩子以砖墩当桌子趴在上面做作业,小的也拿了一截铅笔在一张纸上胡乱画着。

他们是兄弟俩,大的孩子放了暑假,从农村到这座城市打工的父母便把兄弟俩从家里接来,与他们团聚一些时日。

风就是一个淘气的孩子,特别爱恶作剧,越是酷热,它越是要把自己藏起来。弟弟大约是受不了那酷热,抓耳挠腮的,满脸通红,有汗水从腮上掉了下来。这时,哥哥好像变戏法一样,从树桠上拿出一把扇子。确切地说,那不是扇子,只是一小块三夹板,拿绳子绑上了一根小木棍做柄。哥哥捏着那柄一个劲地给弟弟扇着。 【甲】热热的风让兄弟俩感觉不到一丝凉快。这时,哥哥两眼直直地从街的缺口处望过去,他渴望有风吹过来,可是没有。

【乙】哥哥显得非常失落。他下意识地四处瞅着,眼光突然就落到了一个地方,那多么像一块侧立起来的池子。也许他思绪的鱼儿已游回到了家乡,他家门前有一块池塘,不管多热的天,只要坐在池塘边树下的青石墩上,将双脚伸到水里,就会有一股透心的凉从脚下一直凉到头顶。 哥哥来到了那“侧起的池子”前,他是认识的,那是一块玻璃。下面是墙砖,玻璃有些高,他踮了踮脚,仍然够不着那玻璃。随之,他“吭哧吭哧”地搬来几块砖头,顺着墙根码起来,站在砖头上,他这下能够着了。他将双手贴在玻璃上,感觉到了阵阵凉意。

这时,他突然想起什么,赶紧将弟弟抱了过来。他要抱着弟弟站到那码好的砖头上,可就是上不去。努力几次后,他放弃了——因为他明白,凭着自己的力量,是不能抱着弟弟上到砖头上去的。

他想了想,将弟弟抱回到树荫下,把自己的双手在玻璃上贴了一会儿,然后赶紧去握住弟弟的手。几乎在两个多小时里,哥哥就一直重复着这样的动作。 直到快中午了,在工地上做饭的母亲来叫兄弟俩去吃饭,哥哥的这一动作才停止。妈妈问哥哥:“孩子,你为什么要这样做呢?”哥哥说:“我不能让弟弟热着,再说弟弟要是热得哭了起来,会影响爸爸妈妈工作的。”妈妈的两眼不禁红了,可哥哥似乎没有看到妈妈的表情,只顾高兴地说下去,“妈妈,我知道阴处的玻璃会是凉的,想不到城里的玻璃会这么凉。”

妈妈本想告诉儿子:这玻璃之所以会这样凉,是因为玻璃后面的屋子里有大功率的空调。可妈妈没有说,她相信能将一手清凉传递给弟弟、心中想的是让爸爸妈妈安心工作的孩子,无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的。 (段奇清/文,选自《铜陵日报》,有删改)1.本文标题原为“兄弟俩”,后来改为“手掌里的清凉”。

通读全文,说说这样改的好处是什么。(6分) ①题目新颖有美感。手掌一般是传递温暖的,这里用“手掌上的清凉”为题跳出了人们的思维定式,吸引读者的阅读兴趣。②暗示了文章的中心(主旨)。由手掌上传递清凉来体现哥哥对弟弟的关爱,很有意蕴。③以“清凉”为线索行文,使文章思路清晰,结构完整。2.梳理全文内容,将横线上的内容填充完整。(4分)天气酷热 哥哥行动 哥握弟手

① 感受清凉②①渴望(期盼)清凉 ②传递(给弟)清凉 3.按要求品析语言。(8分)

(1)风就是一个淘气的孩子,特别爱恶作剧,越是酷热,它越是要把自己藏起来。

(从修辞角度赏析句子)

(2)他“吭哧吭哧”地搬来几块砖头,顺着墙根码起来,站在砖头上,他这下能够着了。(品味加点词语)

运用比喻(拟人)的修辞手法,把风比作淘气的孩子,生动形象地写出了天气的炎热。拟声词,这里指哥哥搬砖时发出的粗重的喘气声,写出了

他搬砖的费力。4.以下句子是从文中抽取出来的,如果将它还原,你认为应该放到【甲】【乙】两处的哪一处?(4分)

哥哥扇起的风,将砖墩上的灰尘搅起,在树叶缝隙筛落的阳光的照射下,就像一绺绺舞动的火。

5.妈妈为什么相信“无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的”?请从哥哥的性格特点方面作答。(6分)

甲因为他对身边的人有爱心,懂事(体贴父母),遇到困难肯动脑(聪明),而且肯吃苦,有毅力。他具备了如此多的优秀品质,所以,妈妈相信无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的。三、写作(50分)

根据以下材料,自选角度,自拟题目,写一篇不少于600字的文章。

一位瑞典的学者到中国访问,发现最有趣的是大街小巷的广告:“你想卓越不凡吗?请到某某学校来”;“在某某楼盘,与世界顶级人物为邻,非凡生活视等闲”;“想要日进斗金、成功不凡吗?请加入某某公司的行列”……他说,我完全能理解人们对于“不凡”的追求,在瑞典,人们常常把“平凡”当成对一个人的最好赞美,因为这个词往往意味着他生活安定,心灵充实……【写作提示】这是一道材料作文题。材料中瑞典人对“平凡”的追求与中国人对“不凡”的追求,体现出了两国民众不同的心态与幸福标准。不凡的有不凡者的烦恼,平凡的有平凡人的幸福。而对于平凡的追求,则体现出了人性的成熟与智慧。

对于“不凡”的过度追求,体现出对于成功急功近利的浮躁与不成熟的心态。他们往往将一生视作无尽的攀爬,幻想着通过某些捷径而一夜成名或一夜暴富,而忘记了幸福本身的概念。当了暴发户,腰缠万贯,挥金如土,纸醉金迷,这样的心灵充实吗?对于不凡的过度追求,只会使生活动荡,心灵空虚,无法获得生活的幸福感。 而对于平凡的渴望则是精神文明上升到一定高度时的人性回归,是对人生幸福的深刻理解。这样的人往往是平凡而不平庸。无论是居瓦尔登湖畔的梭罗还是躬耕田园的五柳先生,他们无一不是参透了人生与幸福的联系,通过知识与思考使境界上升到了不凡的高度,从而回归了平凡的“性本爱丘山”的本性。这是对平凡的一种渴望,对安定生活、心灵充实的追求,正如马克思所言,“生活的意义存在于平凡的日子里”。

1.下列词语中没有错别字的一项是(3分)( )

A.孕藏 恼火 希冀 书籍

B.门槛 矜持 脱臼 筹谢

C.喷嚏 争辨 霹雳 菩萨

D.绰号 谩骂 谄媚 皲裂

2.根据拼音写出汉字。(4分)

(1)我触到荇zǎo 和水的微凉。?

(2)何满子的爷爷荣yīng “何大学问”的外号。?

(3)他就是这样吹毛求cī 。?

(4)这是幻像吧,也许是海市shèn 楼吧。藻

膺

疵

蜃 D3.根据意思写出恰当的成语。(6分)

(1)比喻在极短的时间内消失。

( )

(2)残破倒塌的墙壁,形容房舍残破的凄凉景象。 ( )

(3)称赞医术高超,能把垂危的病人治好。

( )

转瞬即逝

断壁残垣

妙手回春 4.将下列句子依次填入文段的空缺处,顺序正确的一项是(3分)( )

爱心是 ,使饥寒交迫的人感到人间的温暖;爱心是 ,使濒临绝境的人重新看到生活的希望;爱心是 ,使孤苦无依的人获得心灵的慰藉;爱心是 ,使心灵枯萎的人得到情感的滋润。?

①一首飘荡在夜空里的歌谣

②一场洒落在久旱的土地上的甘霖

③一片冬日的阳光

④沙漠中的一泓清泉

A.①②③④ B.③④①②

C.③②①④ D.③①④②B5.对下列各句运用的修辞方法判断不正确的一项是(3分)( )

A.河水与岸呢呢喃喃。(拟人)

B.便同这天,同这水,同这汪汪一片静静的绿,浑然一体,简直如同一幅画图了。(比喻)

C.其时头上太阳,正如烧红的一块烙铁。(比喻)

D.远处一叶白帆,正慢慢慢慢驶过来。(夸张)D (一)青 春

塞缪尔?厄尔曼

①青春不是年华,而是心态;青春不是粉面、红唇、柔膝,而是坚强的意志,恢宏的想象,炙热的恋情;青春是生命深泉的自在奔流。

②青春气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安。如此锐气,20岁的后生有之,六旬的男子则更多见。年岁有加,并非垂老,理想丢弃,方堕暮年。

③岁月悠悠,衰微只及肌肤;热忱抛却,颓废必至灵魂。忧烦、惶恐、丧失自信,定使心灵扭曲,意气如灰。 ④无论年届花甲,抑或二八芳龄,心中皆有生命之欢乐,好奇之冲动,孩童般天真久盛不衰。你我心中都有一台天线,只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号,你就会青春永驻,风华常存。

⑤一旦天线落下,锐气便被冰雪覆盖,玩世不恭、自暴自弃油然而生,即使年方20,实则垂垂老矣;然而只要树起天线,捕捉乐观信号,即使80高龄,行将告别尘寰,你也会觉得年轻依旧,希望永存。1.本文第①段中“青春不是年华,而是心态”属于下列复句的( )项。(4分)

A.并列复句 B.假设复句

C.条件复句 D.因果复句

2.本文中“花甲”是指人六十岁。那么,文化常识中

“ 年华”是指女子十三四岁的年纪。(4分)?【解析】这两句之间构成并列的逻辑关系。 A豆蔻3.文中画线句子运用了什么修辞手法?请简析其表达效果。(5分)画线句运用比喻的修辞手法,生动形象地突出了美好、希望、欢乐、勇气和力量等积极因素对青春永驻的重要性。(比喻的修辞作用是使表达更加形象生动。要结合具体的语句进行分析。)4.下列语言特色符合本文的一项是(4分)( )

A.朴实无华,不加雕饰

B.委婉含蓄,小巧静谧

C.凝练诗化,旋律高亢激越

D.诙谐幽默,口语化C5.文末是作者对我们的希望,更是对我们的告诫,请写出你

的理解。(6分)示例一:文末先从反面述说,人如果心灰意懒,就会玩世不恭,自暴自弃,即使年纪轻轻,也显得老气横秋;然后从正面激励人们,只要心存美好、积极乐观,即使耄耋之年,也会觉得青春依然。 示例二:青春属于心理(心态)永远年轻的人们。(意思接近即可) (二)手掌里的清凉

(2016·湖北孝感中考)

树荫下,有一大一小两个孩子,大的约七岁,小的看来不到三岁。树下有几个用砖块砌起的墩子,大的孩子以砖墩当桌子趴在上面做作业,小的也拿了一截铅笔在一张纸上胡乱画着。

他们是兄弟俩,大的孩子放了暑假,从农村到这座城市打工的父母便把兄弟俩从家里接来,与他们团聚一些时日。

风就是一个淘气的孩子,特别爱恶作剧,越是酷热,它越是要把自己藏起来。弟弟大约是受不了那酷热,抓耳挠腮的,满脸通红,有汗水从腮上掉了下来。这时,哥哥好像变戏法一样,从树桠上拿出一把扇子。确切地说,那不是扇子,只是一小块三夹板,拿绳子绑上了一根小木棍做柄。哥哥捏着那柄一个劲地给弟弟扇着。 【甲】热热的风让兄弟俩感觉不到一丝凉快。这时,哥哥两眼直直地从街的缺口处望过去,他渴望有风吹过来,可是没有。

【乙】哥哥显得非常失落。他下意识地四处瞅着,眼光突然就落到了一个地方,那多么像一块侧立起来的池子。也许他思绪的鱼儿已游回到了家乡,他家门前有一块池塘,不管多热的天,只要坐在池塘边树下的青石墩上,将双脚伸到水里,就会有一股透心的凉从脚下一直凉到头顶。 哥哥来到了那“侧起的池子”前,他是认识的,那是一块玻璃。下面是墙砖,玻璃有些高,他踮了踮脚,仍然够不着那玻璃。随之,他“吭哧吭哧”地搬来几块砖头,顺着墙根码起来,站在砖头上,他这下能够着了。他将双手贴在玻璃上,感觉到了阵阵凉意。

这时,他突然想起什么,赶紧将弟弟抱了过来。他要抱着弟弟站到那码好的砖头上,可就是上不去。努力几次后,他放弃了——因为他明白,凭着自己的力量,是不能抱着弟弟上到砖头上去的。

他想了想,将弟弟抱回到树荫下,把自己的双手在玻璃上贴了一会儿,然后赶紧去握住弟弟的手。几乎在两个多小时里,哥哥就一直重复着这样的动作。 直到快中午了,在工地上做饭的母亲来叫兄弟俩去吃饭,哥哥的这一动作才停止。妈妈问哥哥:“孩子,你为什么要这样做呢?”哥哥说:“我不能让弟弟热着,再说弟弟要是热得哭了起来,会影响爸爸妈妈工作的。”妈妈的两眼不禁红了,可哥哥似乎没有看到妈妈的表情,只顾高兴地说下去,“妈妈,我知道阴处的玻璃会是凉的,想不到城里的玻璃会这么凉。”

妈妈本想告诉儿子:这玻璃之所以会这样凉,是因为玻璃后面的屋子里有大功率的空调。可妈妈没有说,她相信能将一手清凉传递给弟弟、心中想的是让爸爸妈妈安心工作的孩子,无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的。 (段奇清/文,选自《铜陵日报》,有删改)1.本文标题原为“兄弟俩”,后来改为“手掌里的清凉”。

通读全文,说说这样改的好处是什么。(6分) ①题目新颖有美感。手掌一般是传递温暖的,这里用“手掌上的清凉”为题跳出了人们的思维定式,吸引读者的阅读兴趣。②暗示了文章的中心(主旨)。由手掌上传递清凉来体现哥哥对弟弟的关爱,很有意蕴。③以“清凉”为线索行文,使文章思路清晰,结构完整。2.梳理全文内容,将横线上的内容填充完整。(4分)天气酷热 哥哥行动 哥握弟手

① 感受清凉②①渴望(期盼)清凉 ②传递(给弟)清凉 3.按要求品析语言。(8分)

(1)风就是一个淘气的孩子,特别爱恶作剧,越是酷热,它越是要把自己藏起来。

(从修辞角度赏析句子)

(2)他“吭哧吭哧”地搬来几块砖头,顺着墙根码起来,站在砖头上,他这下能够着了。(品味加点词语)

运用比喻(拟人)的修辞手法,把风比作淘气的孩子,生动形象地写出了天气的炎热。拟声词,这里指哥哥搬砖时发出的粗重的喘气声,写出了

他搬砖的费力。4.以下句子是从文中抽取出来的,如果将它还原,你认为应该放到【甲】【乙】两处的哪一处?(4分)

哥哥扇起的风,将砖墩上的灰尘搅起,在树叶缝隙筛落的阳光的照射下,就像一绺绺舞动的火。

5.妈妈为什么相信“无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的”?请从哥哥的性格特点方面作答。(6分)

甲因为他对身边的人有爱心,懂事(体贴父母),遇到困难肯动脑(聪明),而且肯吃苦,有毅力。他具备了如此多的优秀品质,所以,妈妈相信无论将来的日子过得如何,他都是人间最富有的。三、写作(50分)

根据以下材料,自选角度,自拟题目,写一篇不少于600字的文章。

一位瑞典的学者到中国访问,发现最有趣的是大街小巷的广告:“你想卓越不凡吗?请到某某学校来”;“在某某楼盘,与世界顶级人物为邻,非凡生活视等闲”;“想要日进斗金、成功不凡吗?请加入某某公司的行列”……他说,我完全能理解人们对于“不凡”的追求,在瑞典,人们常常把“平凡”当成对一个人的最好赞美,因为这个词往往意味着他生活安定,心灵充实……【写作提示】这是一道材料作文题。材料中瑞典人对“平凡”的追求与中国人对“不凡”的追求,体现出了两国民众不同的心态与幸福标准。不凡的有不凡者的烦恼,平凡的有平凡人的幸福。而对于平凡的追求,则体现出了人性的成熟与智慧。

对于“不凡”的过度追求,体现出对于成功急功近利的浮躁与不成熟的心态。他们往往将一生视作无尽的攀爬,幻想着通过某些捷径而一夜成名或一夜暴富,而忘记了幸福本身的概念。当了暴发户,腰缠万贯,挥金如土,纸醉金迷,这样的心灵充实吗?对于不凡的过度追求,只会使生活动荡,心灵空虚,无法获得生活的幸福感。 而对于平凡的渴望则是精神文明上升到一定高度时的人性回归,是对人生幸福的深刻理解。这样的人往往是平凡而不平庸。无论是居瓦尔登湖畔的梭罗还是躬耕田园的五柳先生,他们无一不是参透了人生与幸福的联系,通过知识与思考使境界上升到了不凡的高度,从而回归了平凡的“性本爱丘山”的本性。这是对平凡的一种渴望,对安定生活、心灵充实的追求,正如马克思所言,“生活的意义存在于平凡的日子里”。

同课章节目录