第10课 苏联的改革与解体 训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第10课 苏联的改革与解体 训练题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 401.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-10 19:32:20 | ||

图片预览

文档简介

第十课 苏联的改革与解体

一、选择题:

1.斯大林模式这种趋于僵化的管理体制的弊端日益暴露出来,逐渐成为社会发展的障碍。最先对“斯大林模式”进行改革的是 ( )

A.赫鲁晓夫 B.勃列日涅夫 C.安德罗波夫 D.戈尔巴乔夫

2.下列哪项不是赫鲁晓夫的改革内容 ( )

A.平反冤假错案,为受迫害者恢复名誉

B.破除对斯大林的个人迷信,强调集体领导原则

C.对经济管理体制进行改革,扩大加盟共和国的经济管理权和企业厂长的经营权

D.大规模开垦荒地,提倡种植小麦

3.苏联的最高领导人是苏共中央总书记,1990年苏联通过了苏联总统职位法。请你根据所学知识判断,苏联的第一任总统是 ( )

A.戈尔巴乔夫 B.叶利钦 C.久加诺夫 D.普京

4.戈尔巴乔夫推行政治改革所造成的直接后果是 ( )

A.苏联经济大滑坡 B.党内斗争日益尖锐

C.民族矛盾日益尖锐 D.出现多党制,国家权力分散

5.比较法学习能够更加清楚的认识事物的本质,更深层次的理解事件的实质。下列各项中,不是赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫执政时期的相似点的是 ( )

A.全盘否定或谴责斯大林 B.都在政治经济领域进行了改革

C.都使苏联中央集权得以加强 D.引起了国家的混乱和政局动荡

6.1992年,一位莫斯科居民通过信件与外国友人联系时,他在寄信人地址中写的国名应是 ( )

A.苏维埃社会主义联盟? ? B.俄罗斯 ??C.苏维埃俄国? D.沙皇俄国

7.1991年,苏联历史上爆发了著名的“八一九”事件,其爆发的根本原因是 ( )

A.第二次世界大战的影响

B.以美国为首的西方“和平演变”战略的实施

C.戈尔巴乔夫的政治改革导致的政局混乱

D.《苏维埃主权共和国联盟条约》的签订

二、识图题:

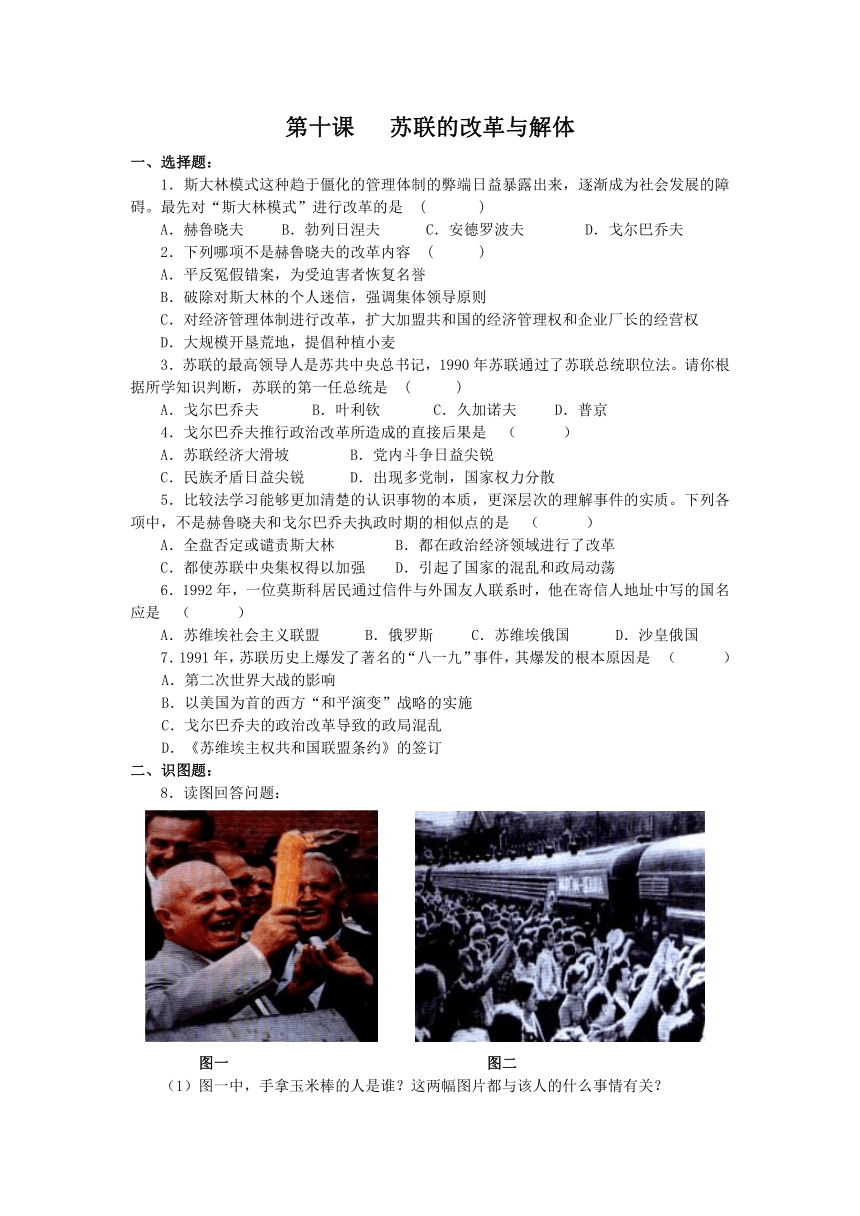

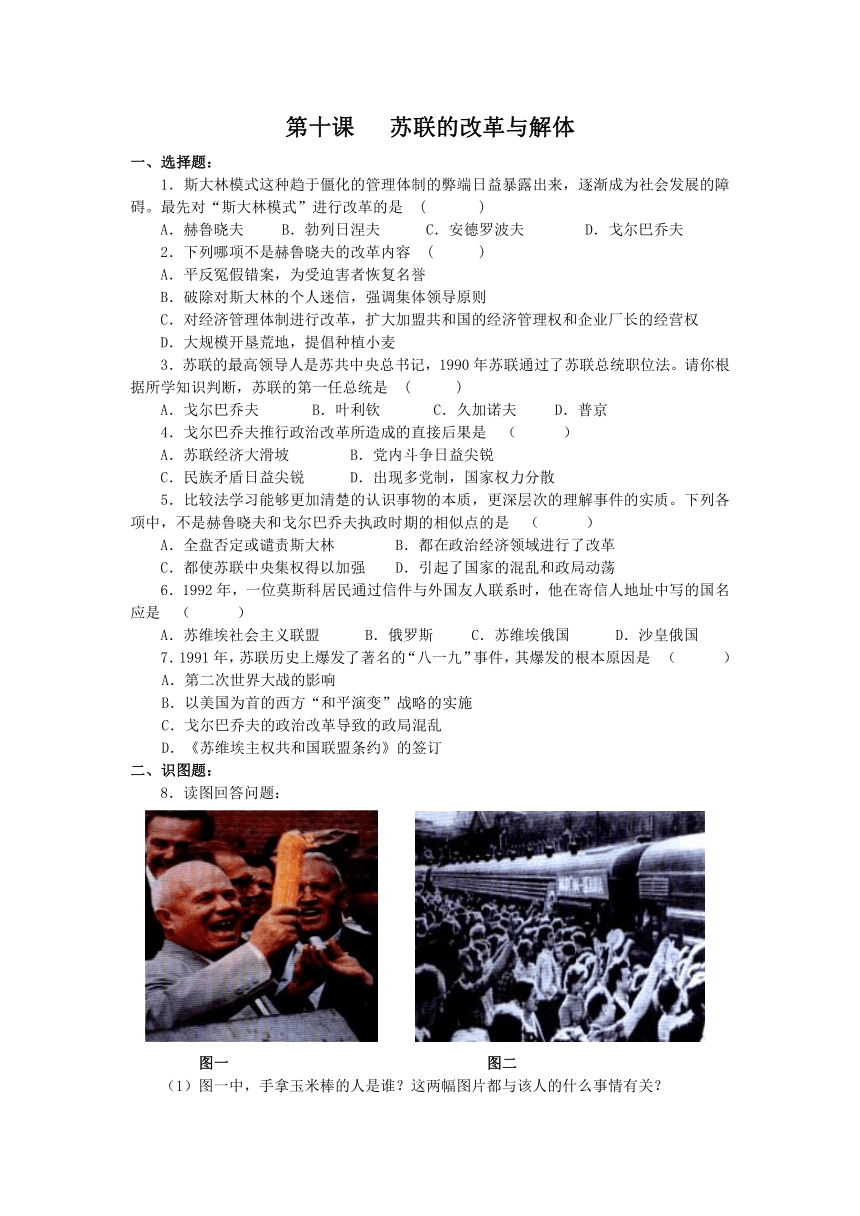

8.读图回答问题:

图一 图二

(1)图一中,手拿玉米棒的人是谁?这两幅图片都与该人的什么事情有关?

(2)图一、图二分别是此人在该事件中采取的哪两项措施?

(3)此人所做的事情成功了吗?你如何评价他所做的这件事情?

三、分析材料:

9.阅读下列材料:

材料一:20世纪八九十年代苏联国民经济增长统计表

年份

1981~1985年

1986~1988年

1989年

1990年

增长率

3.2%

2.8%

2.4%

-4%

材料二:下图描绘的是,苏联食品短缺,人民排长队购买食品。

材料三:(戈尔巴乔夫政府)在制定改革政策方针中存在三个严重的问题:第一,仍然以优先发展重工业和机器制造业为主的“加速发展战略”和发展资本密集型产业为主的战略,已不符合时代潮流。现代经济结构已由资本密集型向技术密集型发展……苏联的经济改革在实现产业结构优化和向高科技迈进的途径选择上是错误的。第二,对经济改革的目的是解决生产与消费之间的矛盾,提高人民生活水平认识不足。因此,没有扭转结构失衡和农轻重比例失调的老问题……它使消费市场的供应更加恶化……这必然加剧人民对改革的失望和对政府的不信任。第三,对国家财政危机的程度估计不足……对于生产危机的到来和恶化估计不足。

——张伟垣主编《苏联的兴亡和社会主义前景》

(1)据材料一说明苏联国民经济的变化趋势。材料二说明苏联的什么状况。

(2)根据材料三分析导致上述变化和状况的原因。

四、探究简答:

10.“八一九事件”以维护苏联为初衷,却成了苏联加速瓦解的催化剂,事变后叶利钦掌握控制了全局。有人认为:如果没有“八一九事件”,苏联也许还会存在下去。你认为这种说法对吗?为什么?

答案:1.A 2.D 3.A 4.D 5.C 6.B 7.C 8.(1)赫鲁晓夫。赫鲁晓夫改革。(2)图一是种植玉米;图二是垦荒。(3)失败了。他的改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制,导致改革带来的各种矛盾日益突出。 9.(1)苏联的国民经济增长率连年下降,直至出现负增长。(2)第一,改革方针失误,优先发展资本密集型的机器制造业,不符合时代潮流;没有解决国民经济比例失调问题以及人民生活与消费需求问题;对财政危机和生产危机估计不足。第二,政治上,苏共的威信丧失,政治解体促成经济解体。第三,经济上,没有扭转结构失衡和农轻重比例失调的老问题。 10.不对。“八一九事件”以维护苏联为初衷,却直接导致苏联解体,但其只是成了苏联加速瓦解的催化剂。即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体,因为苏联的最终解体是种种复杂的因素综合作用的结果:无法改变僵化的政治经济体制;严重的经济危机;社会动荡不安;否定历史、反马克思主义的各种思潮泛滥;右翼势力和民族分离主义思潮的乘机抬头,社会矛盾、民族矛盾的急剧激化;西方势力的影响;等等。

一、选择题:

1.斯大林模式这种趋于僵化的管理体制的弊端日益暴露出来,逐渐成为社会发展的障碍。最先对“斯大林模式”进行改革的是 ( )

A.赫鲁晓夫 B.勃列日涅夫 C.安德罗波夫 D.戈尔巴乔夫

2.下列哪项不是赫鲁晓夫的改革内容 ( )

A.平反冤假错案,为受迫害者恢复名誉

B.破除对斯大林的个人迷信,强调集体领导原则

C.对经济管理体制进行改革,扩大加盟共和国的经济管理权和企业厂长的经营权

D.大规模开垦荒地,提倡种植小麦

3.苏联的最高领导人是苏共中央总书记,1990年苏联通过了苏联总统职位法。请你根据所学知识判断,苏联的第一任总统是 ( )

A.戈尔巴乔夫 B.叶利钦 C.久加诺夫 D.普京

4.戈尔巴乔夫推行政治改革所造成的直接后果是 ( )

A.苏联经济大滑坡 B.党内斗争日益尖锐

C.民族矛盾日益尖锐 D.出现多党制,国家权力分散

5.比较法学习能够更加清楚的认识事物的本质,更深层次的理解事件的实质。下列各项中,不是赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫执政时期的相似点的是 ( )

A.全盘否定或谴责斯大林 B.都在政治经济领域进行了改革

C.都使苏联中央集权得以加强 D.引起了国家的混乱和政局动荡

6.1992年,一位莫斯科居民通过信件与外国友人联系时,他在寄信人地址中写的国名应是 ( )

A.苏维埃社会主义联盟? ? B.俄罗斯 ??C.苏维埃俄国? D.沙皇俄国

7.1991年,苏联历史上爆发了著名的“八一九”事件,其爆发的根本原因是 ( )

A.第二次世界大战的影响

B.以美国为首的西方“和平演变”战略的实施

C.戈尔巴乔夫的政治改革导致的政局混乱

D.《苏维埃主权共和国联盟条约》的签订

二、识图题:

8.读图回答问题:

图一 图二

(1)图一中,手拿玉米棒的人是谁?这两幅图片都与该人的什么事情有关?

(2)图一、图二分别是此人在该事件中采取的哪两项措施?

(3)此人所做的事情成功了吗?你如何评价他所做的这件事情?

三、分析材料:

9.阅读下列材料:

材料一:20世纪八九十年代苏联国民经济增长统计表

年份

1981~1985年

1986~1988年

1989年

1990年

增长率

3.2%

2.8%

2.4%

-4%

材料二:下图描绘的是,苏联食品短缺,人民排长队购买食品。

材料三:(戈尔巴乔夫政府)在制定改革政策方针中存在三个严重的问题:第一,仍然以优先发展重工业和机器制造业为主的“加速发展战略”和发展资本密集型产业为主的战略,已不符合时代潮流。现代经济结构已由资本密集型向技术密集型发展……苏联的经济改革在实现产业结构优化和向高科技迈进的途径选择上是错误的。第二,对经济改革的目的是解决生产与消费之间的矛盾,提高人民生活水平认识不足。因此,没有扭转结构失衡和农轻重比例失调的老问题……它使消费市场的供应更加恶化……这必然加剧人民对改革的失望和对政府的不信任。第三,对国家财政危机的程度估计不足……对于生产危机的到来和恶化估计不足。

——张伟垣主编《苏联的兴亡和社会主义前景》

(1)据材料一说明苏联国民经济的变化趋势。材料二说明苏联的什么状况。

(2)根据材料三分析导致上述变化和状况的原因。

四、探究简答:

10.“八一九事件”以维护苏联为初衷,却成了苏联加速瓦解的催化剂,事变后叶利钦掌握控制了全局。有人认为:如果没有“八一九事件”,苏联也许还会存在下去。你认为这种说法对吗?为什么?

答案:1.A 2.D 3.A 4.D 5.C 6.B 7.C 8.(1)赫鲁晓夫。赫鲁晓夫改革。(2)图一是种植玉米;图二是垦荒。(3)失败了。他的改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制,导致改革带来的各种矛盾日益突出。 9.(1)苏联的国民经济增长率连年下降,直至出现负增长。(2)第一,改革方针失误,优先发展资本密集型的机器制造业,不符合时代潮流;没有解决国民经济比例失调问题以及人民生活与消费需求问题;对财政危机和生产危机估计不足。第二,政治上,苏共的威信丧失,政治解体促成经济解体。第三,经济上,没有扭转结构失衡和农轻重比例失调的老问题。 10.不对。“八一九事件”以维护苏联为初衷,却直接导致苏联解体,但其只是成了苏联加速瓦解的催化剂。即使没有“八一九事件”,苏联最终也会解体,因为苏联的最终解体是种种复杂的因素综合作用的结果:无法改变僵化的政治经济体制;严重的经济危机;社会动荡不安;否定历史、反马克思主义的各种思潮泛滥;右翼势力和民族分离主义思潮的乘机抬头,社会矛盾、民族矛盾的急剧激化;西方势力的影响;等等。

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》