16.看戏课件

图片预览

文档简介

课件22张PPT。第一课时16、看戏

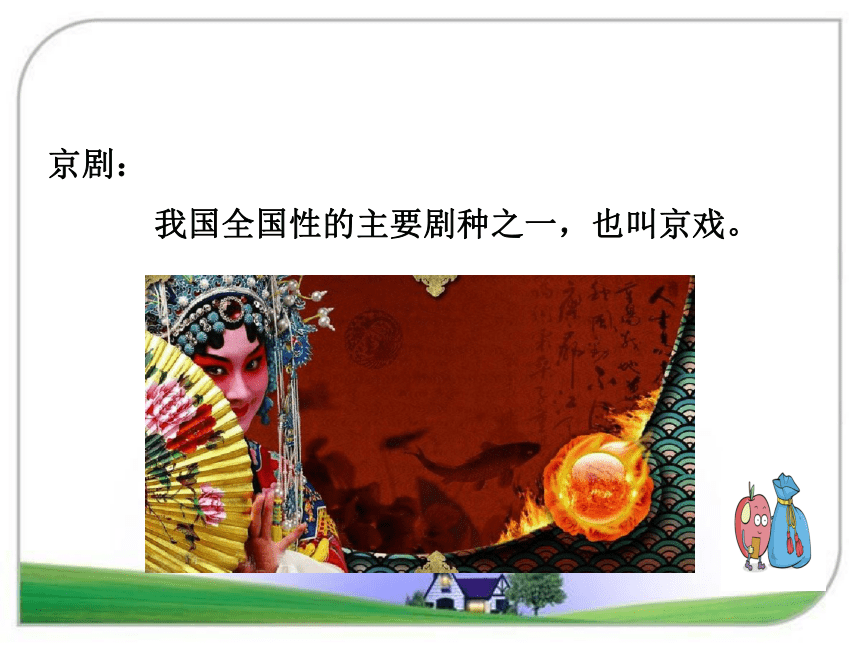

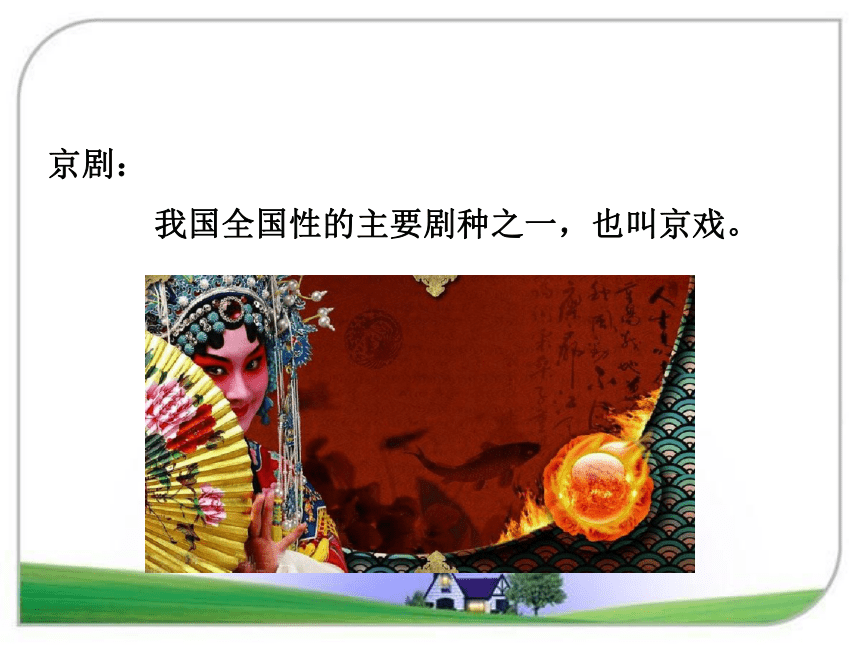

梅兰芳,名澜,又名鹤鸣,字畹华、浣华,别署缀玉轩主人,艺名兰芳。江苏泰州人,1894年生于北京,他出生于京剧世家,8岁就开始学戏,10岁登台在北京广和楼演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜连成班,1911年北京各界举行京剧演员评选活动,张贴菊榜,梅兰芳名列第三名探花。京剧:

我国全国性的主要剧种之一,也叫京戏。 预习检查 1、把本课的生字词读熟。

2、把课文读流利,展示收集梅兰芳的有关资料。字词乐园 蜃楼 铿锵 充沛 轻盈 矫健 圆润 颤动 柔和 铿锵 优雅 婀娜 忠心耿耿 鸦雀无声 暑气 屹立 剧场 登台 奸谗 陡然 情绪京剧:

我国全国性的主要剧种之一,也叫京戏。 旦角:

戏剧角色,扮演妇女,有青衣、花旦、老旦、武旦等区别。 《杨家将》中人物,智勇双全,尤善骑射,因自

招杨六郎杨宗保为婿,归于宋营。在抗击辽的侵扰

时,跃马披甲,大破天门阵。后宗保死于抗击西夏的

战争中。佘太君百岁挂帅,率领杨家十二寡妇征西,

穆桂英年已五十,仍担任先锋,深入险地,力战击退

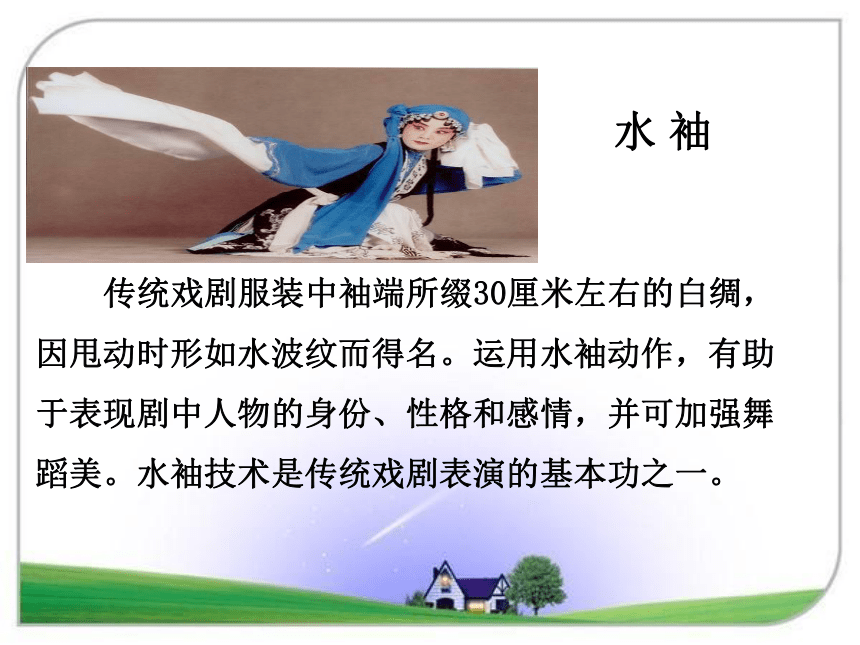

侵扰。她是古代作品中深受人民喜爱的女英雄形象。 穆桂英 传统戏剧服装中袖端所缀30厘米左右的白绸,

因甩动时形如水波纹而得名。运用水袖动作,有助

于表现剧中人物的身份、性格和感情,并可加强舞

蹈美。水袖技术是传统戏剧表演的基本功之一。 水 袖课文详解 ①本文描写了什么?

描写了群众观看京剧表演大师梅兰芳先生演出

《穆桂英挂帅》的场面。

②作者创作此文的目的是什么?

赞美我们社会主义国家里的热情观众和热情艺术家。

“涨”是水位升高,这里比喻观众情绪逐渐高

涨,呈渐变的状态。“膨胀”则有激荡起伏之势,呈热烈欢腾的状态。本文的作者又是怎样描绘声音的呢?暴风雨雷鸣“辽远”——“逼近”

“柔和”——“铿锵” 学习第四段 ★为什么突出“暑气并没有收敛”,公园和剧场“是静静的”?★为什么强调剧场“人挤得非常满”? 以气温烘托观众的心情,人们不顾暑气炙人,争相

观看梅兰芳演戏,说明梅兰芳的舞台艺术在广大群众中享

有崇高的声望。 渲染演出之前的气氛,是为了说明观众静候演出开

始,表现观众对于欣赏梅兰芳舞台艺术的渴望心情。有

这位艺术大师的演出,剧场就成了艺术的圣殿。图解结构看戏演出前 人山人海

演出开始 海上出现一座海市蜃楼

女主角上场 卷起一阵暴风雨

演出高潮 观众鸦雀无声

演出结束 观众潮涌到舞台深受喜爱

表演精湛概括主题 这是一篇介绍我国京剧艺术大师梅兰芳在首都公园的露天剧场为群众演出的事情。在这篇文章中,作者浓墨重彩地描写了人民对艺术家无比热爱的激动场面,以及艺术家精彩表演的场面。 写法点拨 本文标题“看戏”,中心意思是赞美“我们拥有这样热情的观众和这样热情的艺术家”。文章根据中心的需要适当剪裁,把描写的重点放在观众的表现上,放在梅兰芳的表演艺术上,特别是对观众的表现,着力渲染,突出了文章的中心,既表现了观众的热情,也烘托了梅兰芳无与伦比的艺术造诣。拓展提升 同学们,梅兰芳先生在演出这出戏时,已是66岁高龄,俗话说:“台上一分钟,台下十年功。”梅老先生正是缘于对艺术的热爱与长期的勤学苦练,才能在66岁之时仍能步子轻盈、矫健;身段婀娜、优雅;歌喉圆润、婉转。他用自己优美的表演使观众们与之同喜同悲,同歌同泣,这真是“此曲只应天上有,人间难得几回闻”啊!这样好的戏曲,我们怎么会不喜欢呢?这样好的艺术家,我们怎么会不喜爱呢?下面让我们带着这种喜爱之情,齐读第4自然段。心灵感悟 京剧堪称国粹,是中华民族文化的瑰宝。它以其丰富的内容,完美的形式,精湛的技艺,达到了我国戏曲艺术发展的高峰,在国际上享有崇高的声誉。为此,我想同学们和老师有同样的感受,为生活在拥有五千年灿烂文化的国度感到骄傲、自豪。随堂练习 1、照样子写词语 例:忠心耿耿(ABCC) _________ ___________

__________ 2、在括号中填入恰当的词。 ( )的步伐 ( )的丝绣

( )的彩霞 ( )的精神 ( )的打算 ( )的热情

( )的步子 ( )的掌声 3、在文中找出下列词语的反义词。 悲欢—— 忠诚—— 决心—— 快速—— 辽远—— 柔和——随堂练习 1、照样子写词语 生机勃勃 硕果累累

神采奕奕 2、在括号中填入恰当的词。 (有力)的步伐 (精致)的丝绣

(漂亮)的彩霞 (抖擞)的精神 (细致)的打算 (满腔)的热情

(慢慢)的步子 (激烈)的掌声 3、在文中找出下列词语的反义词。 悲欢——高兴 忠诚——虚伪 决心——犹豫 快速——慢慢 辽远——很近 柔和——坚硬再见

梅兰芳,名澜,又名鹤鸣,字畹华、浣华,别署缀玉轩主人,艺名兰芳。江苏泰州人,1894年生于北京,他出生于京剧世家,8岁就开始学戏,10岁登台在北京广和楼演出《天仙配》,工花旦,1908年搭喜连成班,1911年北京各界举行京剧演员评选活动,张贴菊榜,梅兰芳名列第三名探花。京剧:

我国全国性的主要剧种之一,也叫京戏。 预习检查 1、把本课的生字词读熟。

2、把课文读流利,展示收集梅兰芳的有关资料。字词乐园 蜃楼 铿锵 充沛 轻盈 矫健 圆润 颤动 柔和 铿锵 优雅 婀娜 忠心耿耿 鸦雀无声 暑气 屹立 剧场 登台 奸谗 陡然 情绪京剧:

我国全国性的主要剧种之一,也叫京戏。 旦角:

戏剧角色,扮演妇女,有青衣、花旦、老旦、武旦等区别。 《杨家将》中人物,智勇双全,尤善骑射,因自

招杨六郎杨宗保为婿,归于宋营。在抗击辽的侵扰

时,跃马披甲,大破天门阵。后宗保死于抗击西夏的

战争中。佘太君百岁挂帅,率领杨家十二寡妇征西,

穆桂英年已五十,仍担任先锋,深入险地,力战击退

侵扰。她是古代作品中深受人民喜爱的女英雄形象。 穆桂英 传统戏剧服装中袖端所缀30厘米左右的白绸,

因甩动时形如水波纹而得名。运用水袖动作,有助

于表现剧中人物的身份、性格和感情,并可加强舞

蹈美。水袖技术是传统戏剧表演的基本功之一。 水 袖课文详解 ①本文描写了什么?

描写了群众观看京剧表演大师梅兰芳先生演出

《穆桂英挂帅》的场面。

②作者创作此文的目的是什么?

赞美我们社会主义国家里的热情观众和热情艺术家。

“涨”是水位升高,这里比喻观众情绪逐渐高

涨,呈渐变的状态。“膨胀”则有激荡起伏之势,呈热烈欢腾的状态。本文的作者又是怎样描绘声音的呢?暴风雨雷鸣“辽远”——“逼近”

“柔和”——“铿锵” 学习第四段 ★为什么突出“暑气并没有收敛”,公园和剧场“是静静的”?★为什么强调剧场“人挤得非常满”? 以气温烘托观众的心情,人们不顾暑气炙人,争相

观看梅兰芳演戏,说明梅兰芳的舞台艺术在广大群众中享

有崇高的声望。 渲染演出之前的气氛,是为了说明观众静候演出开

始,表现观众对于欣赏梅兰芳舞台艺术的渴望心情。有

这位艺术大师的演出,剧场就成了艺术的圣殿。图解结构看戏演出前 人山人海

演出开始 海上出现一座海市蜃楼

女主角上场 卷起一阵暴风雨

演出高潮 观众鸦雀无声

演出结束 观众潮涌到舞台深受喜爱

表演精湛概括主题 这是一篇介绍我国京剧艺术大师梅兰芳在首都公园的露天剧场为群众演出的事情。在这篇文章中,作者浓墨重彩地描写了人民对艺术家无比热爱的激动场面,以及艺术家精彩表演的场面。 写法点拨 本文标题“看戏”,中心意思是赞美“我们拥有这样热情的观众和这样热情的艺术家”。文章根据中心的需要适当剪裁,把描写的重点放在观众的表现上,放在梅兰芳的表演艺术上,特别是对观众的表现,着力渲染,突出了文章的中心,既表现了观众的热情,也烘托了梅兰芳无与伦比的艺术造诣。拓展提升 同学们,梅兰芳先生在演出这出戏时,已是66岁高龄,俗话说:“台上一分钟,台下十年功。”梅老先生正是缘于对艺术的热爱与长期的勤学苦练,才能在66岁之时仍能步子轻盈、矫健;身段婀娜、优雅;歌喉圆润、婉转。他用自己优美的表演使观众们与之同喜同悲,同歌同泣,这真是“此曲只应天上有,人间难得几回闻”啊!这样好的戏曲,我们怎么会不喜欢呢?这样好的艺术家,我们怎么会不喜爱呢?下面让我们带着这种喜爱之情,齐读第4自然段。心灵感悟 京剧堪称国粹,是中华民族文化的瑰宝。它以其丰富的内容,完美的形式,精湛的技艺,达到了我国戏曲艺术发展的高峰,在国际上享有崇高的声誉。为此,我想同学们和老师有同样的感受,为生活在拥有五千年灿烂文化的国度感到骄傲、自豪。随堂练习 1、照样子写词语 例:忠心耿耿(ABCC) _________ ___________

__________ 2、在括号中填入恰当的词。 ( )的步伐 ( )的丝绣

( )的彩霞 ( )的精神 ( )的打算 ( )的热情

( )的步子 ( )的掌声 3、在文中找出下列词语的反义词。 悲欢—— 忠诚—— 决心—— 快速—— 辽远—— 柔和——随堂练习 1、照样子写词语 生机勃勃 硕果累累

神采奕奕 2、在括号中填入恰当的词。 (有力)的步伐 (精致)的丝绣

(漂亮)的彩霞 (抖擞)的精神 (细致)的打算 (满腔)的热情

(慢慢)的步子 (激烈)的掌声 3、在文中找出下列词语的反义词。 悲欢——高兴 忠诚——虚伪 决心——犹豫 快速——慢慢 辽远——很近 柔和——坚硬再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 少年

- 2 小松树

- 3 小溪流的歌

- 古诗诵读 游园不值

- 第二单元

- 4 给家乡孩子的信

- 5 万年牢

- 6 巨人的花园

- 古诗诵读 泊船瓜洲

- 第三单元

- 7 寓言两则

- 8 熟能生巧

- 9 莫泊桑拜师

- 古诗诵读 清明

- 第四单元

- 10 我站在铁索桥上

- 11 倔强的小红军

- 12 小英雄雨来

- 古诗诵读 送元二使安西

- 第五单元

- 13 神奇的机器人

- 14 秦兵马俑

- 15 荷兰的风车

- 古诗诵读 浪淘沙

- 第六单元

- 16 看戏

- 17 吆喝

- 18 中国结

- 古诗诵读 墨梅

- 第七单元

- 19 变幻多彩的地球

- 20 豆花庄的小家伙们

- 21 灰椋鸟

- 古诗诵读 题西林壁

- 第八单元

- 22 纪晓岚吟诗

- 23 印度王公的大米(一)

- 24 印度王公的大米(二)

- 古诗诵读 枫桥夜泊