福建省厦门市一中2016-2017学年高二(上)期中考试历史文科试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市一中2016-2017学年高二(上)期中考试历史文科试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 51.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-15 14:46:52 | ||

图片预览

文档简介

福建省厦门市一中2016-2017学年高二(上)期中考试历史文科试卷(解析版)

1.吕思勉先生说:“大同时代的境界,永存于人类记忆之中。不但孔子,即先秦诸子,亦无不如此。”如孔子主张“克已复礼”,老子幻想回到“小国寡民”的社会去,墨子主张“兼爱”思想。先秦诸子回归三代的复古情绪,主要反映了

A.先秦诸子开历史倒车的落后思想

B.社会的进步与付出的代价之间的矛盾

C.社会变革是历史发展的潮流

D.先秦诸子学说的多样性,复杂性

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查春秋战国时期的百家争鸣。根据材料信息,结合所学知识可知面对社会变革往往就会出现“复古”,所以材料主要反映了社会变革是历史发展的必然潮流,选C是符合题意的,正确;“复古”也是一种正常的思想,并不是开历史倒车的落后思想,选项A不符合题意,排除;选项B在材料中无从体现,不符合题意,排除;材料是强调一种“复古”思想,不能反映出学说的多样性,复杂性,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 社会变革是历史发展的潮流

2.有人认为:“人文主义之为一切建构一切成就之本的全蕴,这才真正使人文主义成为一个综合的系统,不与一切含真理与价值的文化相对立,并能使之调适而上遂,成为领导文化生命的领导原则。正因为如此,可以说,要完成人文主义的全蕴,其唯一进路便是打开‘道德主体’之门。”下列主张体现打开“道德主体”之门的人文观点有

①己所不欲,勿施于人②“仁者,爱人”③“天人感应”④知德合一

A.①②③④

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查人文主义。根据材料信息,结合所学知识可知“天人感应”是反映人与自然的关系,不属于人文观点,凡是含③均是错误的,①②④均是典型的人文观点,选C是符合题意的,正确;选项A含③,不符合题意,排除;选项B含③,不符合题意,排除;选项D含③,不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 人文主义

【名师点睛】此类试题可以采用“回归教材”法,其实教材才是任何命题者的重要依据,因为无论高考命题怎么变化肯定都会有教材的痕迹,正所谓“万变不离其宗”。回归教材法就是利用试题的这一特点,将题干表述内容定位在教材中,紧紧抓住和教材相关的“蛛丝马迹”从而确定正确选项的一种方法。

3.某人举出政府施政不当的例子,说明他对政治及国家运作的想法:一位军士每战必败,问他原因。军士说是家里有老父要奉养。政府不但不治罪,反而予以嘉奖。这个国家的军队从此再也无法打胜仗。此人最可能是谁

A.孔子

B.荀子

C.老子

D.韩非子

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查韩非子。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调政府一定要治罪,一定要实行严刑峻法,是法家韩非子的思想,选D是符合题意的,正确;此人最可能是韩非子而非孔子,选项A不符合题意,排除;此人最可能是韩非子而非荀子,选项B不符合题意,排除;此人最可能是韩非子而非老子,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 韩非子

【名师点睛】当今历史试题的选材很多是学生平时所从未接触过的,但无论怎样选材其实都可以在教材上找到它们的本来“身影”。因此,做此类试题时可以采取回归教材法,即根据历史事件、历史现象、历史人物以及其发生的时间、空间等因素准确定位所考查的点是做对此类试题的关键所在。

4.西汉时期的董仲舒曾说:“是故王者上谨于承天意,以顺命也;下务明教化民,以成性也;正法度之宜,别上下之序,以防欲也;修此三者,而大本举矣。”对这段话的理解错误的是

①主张君权神授,民众应绝对顺从②感叹人性本恶,呼唤王道③主张“罢黜百家,独尊儒术”④主张王者承天命而教化人民

A.①②③

B.①②④

C.①②

D.③④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查董仲舒。根据材料信息,结合所学知识可知材料未涉及“民众应绝对顺从、人性本恶”,也未涉及“罢黜百家,独尊儒术”,从材料“王者上谨于承天意下务明教化民”可得出王者承天命而教化人民,选A是符合题意的,正确;选项A错在含④,不符合题意,排除;选项C错在未含③,不符合题意,排除;选项D错在含④,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 汉代儒学成为正统思想 董仲舒

【名师点睛】文字型材料选择题是最常见的一种类型。这些材料包括历史文献、历史人物的言论、诗词等,它的选择方法和其他材料性试题一样,必须首先读懂材料,即理解材料的本来意思,然后将材料所涉及到的知识与课本“挂钩”,借助课本知识进行选择。

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:秦朝灭亡后“法家学说信誉扫地,而儒家学说被长期推崇为官方教义。不过,从某种意义上说,这也是法家的一个胜利”。“这也是法家的一个胜利”指的是

A.“独尊儒术”体现了法家的思想专制原则

B.法家思想是董仲舒新儒学的核心

C.儒家思想已经失去了先秦的“民本”特色

D.法家学说被董仲舒全面吸收

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查董仲舒。根据材料信息,结合所学知识可知“独尊儒术”和法家的“专制”原则是吻合的,即“独尊儒术”实际上体现了法家的思想专制原则,选A是符合题意的,正确;董仲舒新儒学的核心仍然是儒家思想,选项B不符合题意,排除;家思想仍然保留了先秦的“民本”特色,选项C不符合题意,排除;董仲舒只是部分而非全面吸收法家思想,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 汉代儒学成为正统思想 董仲舒

6.著名学者余英时曾指出:“如果一定要在中国思想流派中找出一家与西方科学精神最相近的,我个人认为只有程朱一系的理学足以当之。”此说的依据是程朱理学主张

A.格物致知

B.先理后气

C.存天理,灭人欲

D.理气同源

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查程朱理学。根据材料信息,结合所学知识可知西方科学是唯物主义,格物致知也是体现唯物主义的,选A是符合题意的,正确;选项B不属于唯物主义,不符合题意,排除;选项C也不属于唯物主义,不符合题意,排除;理气同源不是唯物主义而是唯心主义,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 宋明理学 程朱理学

【名师点睛】此题难度中等,主要考查学生的比较鉴别能力,解答此类选择题的关键是要有准确巩固的基础知识,同时由于该题型的逻辑性较强,所以同学们还要具备一定的材料分析能力和史学理论水平。解答此类题的方法主要是逐个排除法,一个一个的仔细分析。

7.斯宾诺莎的法律思想是建立在人性论基础之上的。他认为,社会之所以需要法律,是为了约束人们,使之听从理性的指导,而人并不是生来就能听从理性指挥的,因此,法律是人类本性的需要。以下中国古代先贤的思想与之有相似之处的是

A.朱熹

B.董仲舒

C.李贽

D.王夫之

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查朱熹。根据材料信息,结合所学知识可知朱熹的存天理,灭人欲就类似于人们要服从于天理服从于法律,从这个角度讲朱熹的思想和斯宾诺莎的思想是一致的,选A是符合题意的,正确;董仲舒主张天人感应,没有类似的法律思想,选项B不符合题意,排除;李贽反封建正统思想,没有类似的法律思想,选项C不符合题意,排除;王夫之反对君主专制,没有材料所述的类似的法律思想,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 宋明理学 朱熹

8.“平时袖手谈心性,临危一死报君王。”“吾读甲申殉难录至愧无半策匡时难,唯余一死报君恩。”以上言论主要针对明清时期

A.重文轻技的特点

B.儒学理论化和思辨化的特点

C.维护封建伦理道德的本质

D.空谈义理、不重视经世致用的做法

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查明清之际的儒学思想。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调空谈心性、空谈义理,一旦遇到事情只有以死报君、以死报国,这实际上是没有任何用的,即以上言论主要针对明清时期空谈义理、不重视经世致用的做法,选D是符合题意的,正确;选项A在材料中无从体现,不符合题意,排除;儒学理论化和思辨化的特点是宋明时期的理学而非明清时期,选项B不符合题意,排除;维护封建伦理道德的本质也是宋明时期的理学而非明清时期,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 经世致用

【名师点睛】解答历史选择题,最基本的就是审清题目,这是解题的关键。尤其是题目中的限定词语,不仅规定了试题的属性,也规定了试题具体的解答要求。因而,准确把握题目中的限定词语,明确题目的时间、内容和解答限定,进而以此为突破口,排除错误项,是得出正确选项的常用方法。

9.“在李贽眼里,无论君主还是圣人,既不能‘高飞远举’,也常怀‘势利之心’,甚至有时一般‘夫妇所不能者,则虽圣人亦必不能’,告诫人们‘勿高视一切圣人也’。”材料表明李贽

A.否定权威崇拜

B.否定君权神授

C.否定君主专制

D.主张人民主权

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查李贽。根据材料信息,结合所学知识可知李贽是反正统思想,反对的是君主和圣人们的权威地位,否定对圣人们的权威崇拜,选A是符合题意的,正确;李贽没有否定君权神授的主张,选项B不符合题意,排除;李贽也没有否定君主专制方面的思想,选项C不符合题意,排除;主张人民主权的是卢梭而非李贽,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 李贽

【名师点睛】回答本题时要具有高度的发散思维能力,全面准确的把握材料内容,然后再结合教材的相关内容进行分析整理。本题对学生的能力考查层次较高,突破了以往试题的考查方式,这就要求我们考生在今后的学习过程中要思维活跃,灵活而机动的利用知识。

10.明清时期,“重农抑商”的传统思想受到了尖锐的挑战,“工商皆本”的学说被广泛地提出。出现思想转变的根源是

A.土地兼并严重

B.对外贸易发达

C.社会经济结构的变化

D.社会性质的变化

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查明清之际的儒学思想。根据材料信息,结合所学知识可知一定思想是一定经济的反映,随着资本主义萌芽的出现才出现了“工商皆本”的学说,而资本主义萌芽的出现属于社会经济结构的变化,选C是符合题意的,正确;土地兼并严重“工商皆本”的学说无关,选项A不符合题意,排除;对外贸易发达是“工商皆本”的学说被广泛地提出一个原因,但不是根源,选项B不符合题意,排除;“工商皆本”的学说被广泛地提出时仍然是封建社会,社会性质并未发生变化,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 “工商皆本”

11.柳诒徵《中国文化史》载:“(宋代)士大夫家以藏书名者,所在多有。……其最富者,至逾十万卷,盖超过于宋之馆阁矣。”造成上述现象的主要原因是

A.印刷术的发展

B.科举制度完善

C.造纸术有突破

D.图书成为商品

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调宋代士大夫家藏书多,而书属于印刷品,这是由于印刷术的发展而造成的,选A是符合题意的,正确;藏书多和科举制度完善无直接的关系,选项B不符合题意,排除;造纸术有突破是在东汉而非宋代,选项C不符合题意,排除;材料只是强调藏书多而未强调图书成为商品,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 印刷术

【名师点睛】在做此类的试题时一定要对被选项要“三思”:一思考每一个被选项是否符合历史史实,排除不符合材料反映的史实的选项;二思考是否符合题干要求,排除不符合题干要求的;三思考是否与题干有必然的逻辑联系,排除与题干无关紧要的。

12.《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。当时士大夫对这部书不屑一顾,后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”。这种差异根源于当时中国

A.读书入仕的观念根深蒂固

B.生产方式没有质的变化

C.科技水平远远高于欧洲

D.文化专制阻碍了社会进步

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知本题考查的是“根源”,而“根源”要从经济角度、生产方式的角度思考,是封建生产方式造成了该书在中国不受欢迎,选B是符合题意的,正确;读书入仕的观念根深蒂固和材料中的现象无直接的关系,选项A不符合题意,排除;科技水平并未远远高于欧洲,选项C自身就是错误的,不符合题意,排除;选项D和材料中所述的差异毫无关系,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 《天工开物》

【名师点睛】在历史选择题中,命题者常常有意设置一些说法正确、但和题干无关的题肢做干扰,考生如果不对照题干仔细辨析,就会误选,经常出现“答非所问”的错误,即回答的并非所问的问题,所以在解答这类问题时只能选择那些与题干之间存在联系、且意思一致的题肢,对那些和题干无关、即使本身说法再正确的选项也是不能选的。

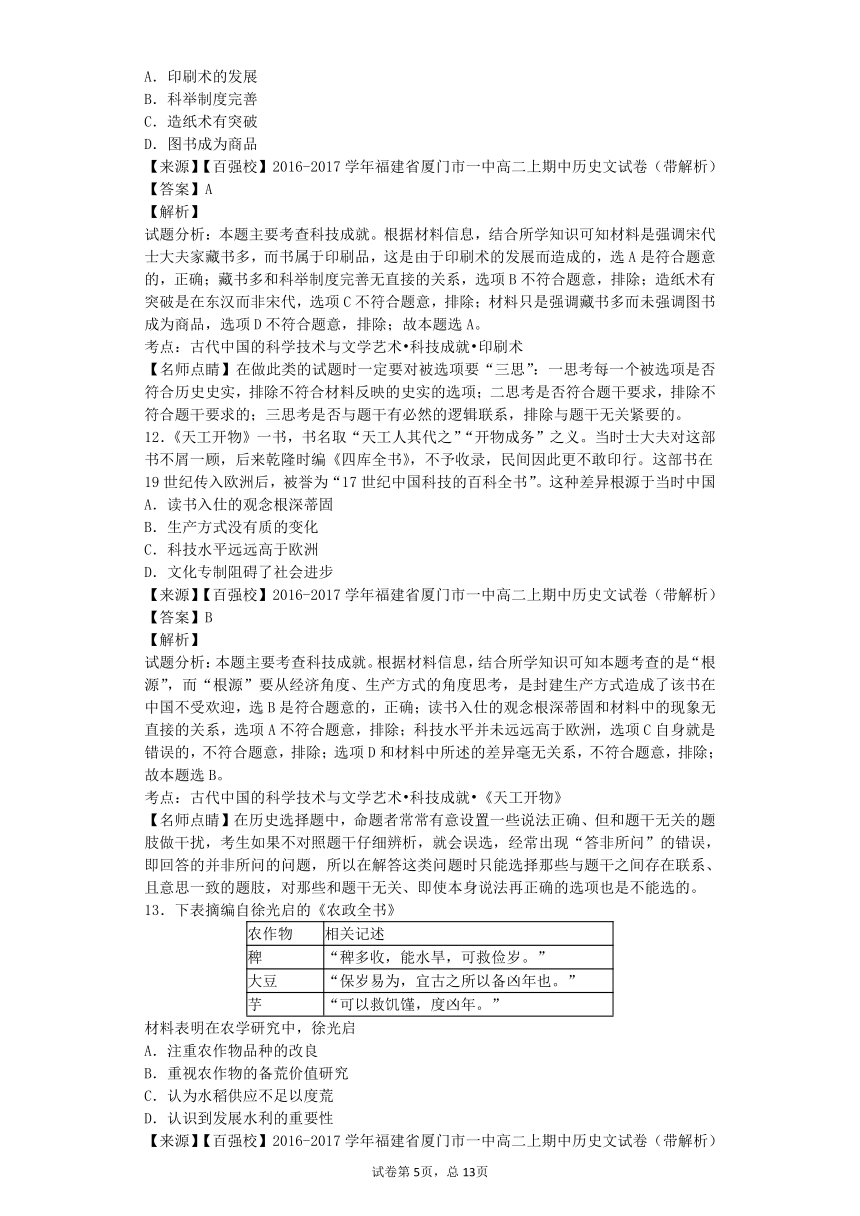

13.下表摘编自徐光启的《农政全书》

农作物

相关记述

稗

“稗多收,能水旱,可救俭岁。”

大豆

“保岁易为,宜古之所以备凶年也。”

芋

“可以救饥馑,度凶年。”

材料表明在农学研究中,徐光启

A.注重农作物品种的改良

B.重视农作物的备荒价值研究

C.认为水稻供应不足以度荒

D.认识到发展水利的重要性

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知要注意材料中的“救俭岁、救饥馑”等字眼,这些字眼是说明徐光启重视农作物的备荒价值研究,选B是符合题意的,正确;材料不涉及农作物品种的改良方面的信息,选项A不符合题意,排除;选项C只是内容的一个方面,不全面,不符合题意,排除;材料不涉及发展水利的重要性方面的信息,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 《农政全书》

【名师点睛】表格型材料选择题综合性地考查了多项能力,既有表格的处理能力,也有原因分析的历史阐释的能力,对考生认识历史发展特征和逻辑推理能力也有较高的要求。解答这类选择题,对图片要“三看”:一看表格的时间、空间,界定答题范围;二看表格反映的问题实质,确定答题方向;三看表格的关键信息,明确内涵外延。

14.元末明初画家、诗人倪瓒有一段具有代表意义的画论:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何!”这表明倪瓒的绘画追求

A.平实浓郁的生活情趣

B.雅俗共赏的审美趣味

C.注重写实的工笔风格

D.注重意境的文人画风格

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查书画的发展。根据材料信息,结合所学知识可知材料是表明倪瓒的绘画追求是追求一种意境而非写实,即注重意境的文人画风格,选D是符合题意的,正确;注重意境就不会追求平实浓郁的生活情趣,选项A不符合题意,排除;材料是反映注重意境而非雅俗共赏,选项B不符合题意,排除;材料是注重意境而非写实,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 汉字的起源演变和书画的发展 书画的发展

【名师点睛】在历史选择题中,命题者一般以相关、相似、相近或者是相反知识组成干扰题肢,主要考查考生们的理解和辨析能力,在解答这类题目时一定要根据所学知识和题干的特定性,对相关的题肢逐一辨析,谨防被似是而非的题肢所干扰,避免出现好像对而实际上并不对的现象。

15.《琅琊台刻石》(下图)是最可信的秦代传世石刻之一。碑刻铭文有:“维二十八年(公元前219年),皇帝作始。端平法度,万物之纪。以明人事,合同父子。……器械一量,同书文字……功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇。”关于碑刻铭文的说法,正确的是

①反映秦始皇对法家思想的推崇

②铭文反映秦始皇时期统一文字、度量衡等信息

③铭文应是小篆,字体特点是结构平衡对称,整齐安定

④该铭文的描述有一定夸大之嫌

A.①③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查汉字的起源演变。根据材料信息,结合所学知识可知从题干中“端平法度,万物之纪”的信息可知①正确;从“器械一量,同书文字”的信息可知②正确;从“功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇”的信息可知④正确;铭文是小篆,其特点是字体略长,笔画圆匀,富于图案美,故③错误,排除;因此答案为D项。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 汉字的起源演变和书画的发展 汉字的起源演变

【名师点睛】这类试题往往以相关的知识作为干扰题肢,这类题目不难,不过考生如果记忆模糊就会失误,所以这就要求考生们在平常的复习中,一定要注意对相关知识进行归纳和整理,把历史学“宽”,对重要的事实、重要的史实,一定要尽可能的弄懂来龙去脉,防止混淆不清而遗憾丢分。

16.明朝后期的“三言两拍”是古代中国短篇小说的经典。“三言”120篇小说中,写到商人生活和以商人为主人公的有50多篇。“二拍”80个故事中,故事的发生地位于大运河沿岸城市的有40多个。这反映出当时

A.资本主义萌芽的缓慢发展

B.中国文化的区域色彩浓厚

C.商人的社会地位发生了根本性变化

D.商业发展为文学创作提供丰富素材

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查文学成就。根据材料信息,结合所学知识可知“三言两拍”以商人和城市的商业为写作题材,所反映的本质问题是商业发展为文学创作提供丰富素材,选D是符合题意的,正确;选项A在材料中无从体现,不符合题意,排除;选项B偏离材料的主旨,不符合题意,排除;在古代中国由于重农抑商,商人的社会地位不会发生根本性变化,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 文学成就 商业发展为文学创作提供丰富素材

【名师点睛】在做此类试题时首先审准题目的设问明确答题的方向,其次审清题目的时间和空间信息,因为其实好多选择题都是在设问、时间和空间等信息上设置陷阱,特别注意有些隐性的时空信息,必要时可以用笔画出来。然后正确理解有关概念的含义、注意历史事件之间的内在联系,全面分析和把握影响历史发展的各种因素、在做题时要准确把握题干与备选项之间的逻辑关系。

17.浙江籍近代国学大师王国维说过:“凡一代又一代之文学:楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与《四库》集部,均不著于录;后世儒硕,皆鄙弃不复道。”对这段话理解正确的有

①王国维认为,元曲和唐诗、宋词一样,都是一个时代文学成就的代表,赋予了元曲很高的文学地位

②元曲“托体稍卑”可以理解为元曲源于民间通俗文学,开始时文学地位比较低下

③元曲在明清两朝没有得到正史和学者的承认和重视

④离骚、汉赋、唐诗、宋词、元曲都只是在某一朝代兴盛,后来就都消亡了

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.②③

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查文学成就。根据材料信息,结合所学知识可知离骚、汉赋、唐诗、宋词、元曲并非后来就都消亡了,含④均是错的,而①、②、③又均是正确的,选B是符合题意的,正确;选项A含④,不符合题意,排除;选项C含④,不符合题意,排除;选项D不含①,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 文学成就 元曲等

18.希腊神话故事里,有一个叫斯芬克斯的怪兽。它有一个谜语,询问过路的人,谜面是:“早晨用四只脚走路,中午用两只脚走路,傍晚用三只脚走路。”许多人因回答不出来被它吃掉。最终少年英雄俄狄浦斯给出了正确的谜底——“人”。斯芬克斯听了答案,就大叫了一声,从悬崖上跳下去摔死了。这一故事体现了古希腊怎样的哲学思想

A.重视对人自身的探讨

B.尊重自然规律

C.强调人是世界的主宰

D.渴望征服自然

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知材料反映的是人文思想,反映的是重视对人自身的探讨,选A是符合题意的,正确;材料不涉及自然规律方面的信息,选项B不符合题意,排除;强调人是世界的主宰是后来的文艺复兴,选项C不符合题意,排除;材料不涉及征服自然方面的信息,选项D是对题意的误解,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 古希腊的哲学思想

19.对人的强调使智者学派谴责奴隶制度和战争,并支持民众的大部分事业。但另一方面,又有许多希腊人,特别是那些保守派,对智者学派的相对主义很顾忌,担心它会危及社会秩序和道德。令保守派“对智者派的相对主义很顾忌”的主要原因是,智者学派

A.反对迷信,强调自由B.重视人的作用而忽视道德

C.强调树立人的尊严和权威D.否定神的意志是衡量一切的尺度

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知要注意材料中的“秩序和道德”等字眼,材料的主旨是反映保守派对智者学派只重视人的作用而忽视道德的担心,选B是符合题意的,正确;强调自由是后来的启蒙运动而非智者学派,选项A不符合题意,排除;材料是强调道德而非道德,选项C不符合题意,排除;选项D在材料中无从体现,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 智者学派

20.“世界上最快乐的事,某过于为理想而奋斗……‘为善至乐’的乐,乃是从道德中产生出来的。为理想而奋斗的人,必能获得这种快乐,因为理想的本质就含有道德的价值。”材料中所蕴含的哲学思想出自

A.普罗塔格拉

B.苏格拉底

C.柏拉图

D.亚里士多德

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调知识即美德,出自苏格拉底的主张,选B是符合题意的,正确;普罗塔格拉没有知识即美德这个主张,选项A不符合题意,排除;柏拉图主张理想国,不主张知识即美德,选项C不符合题意,排除;亚里士多德的成就是逻辑学,也不主张知识即美德,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

21.苏格拉底在受审时申辩说:“打一个可笑的比喻,我就像一只牛虻,整天到处叮住你们不放,唤醒你们、说服你们、指责你们……我要让你们知道,要是杀死像我这样的人,那么对你们自己造成的损害将会超过对我的残害。”这段话表明苏格拉底

A.维护公民生存权利

B.捍卫思想自由原则

C.抗议雅典司法不公

D.反对贵族专权暴政

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知“唤醒你们、说服你们”涉及到思想方面的问题,即这段话的主旨在于表明苏格拉底其实是在捍卫思想自由原则的,选B是符合题意的,正确;材料不涉及公民生存权利方面的信息,选项A不符合题意,排除;材料不涉及司法不公方面的的信息,选项C不符合题意,排除;材料是强调思想自由而非反对贵族专权暴政,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

22.宋人陆九渊说:“东海有圣人出焉,此心同也,此理同也。西海有圣人出焉,此心同也,此理同也。……千百世之上有圣人出焉,此心同也,此理同也。千百年之下有圣人出焉,此心同也,此理同也。”由此可推知苏格拉底和孔子、朱熹、王阳明思想的相通之处在于探讨

A.人类的普遍道德标准问题

B.抽象意义上的哲学理论问题

C.治理国家的基本方法问题

D.对宇宙人生的终极关怀问题

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知“心同也、理同也”等字眼是在强调人类的普遍道德标准问题,选A是符合题意的,正确;选项B不适合孔子,孔子不探讨哲学理论问题,不符合题意,排除;孔子提出了以德治国的基本方法,选项C只适合孔子,不符合题意,排除;选项D不适合苏格拉底,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

【名师点睛】需要每一位考生特别注意的是高考解题最有效的方法就是排除法,因为高考题基本都是新材料、新情景,材料陌生,选项陌生,正选方法一般很难一时选出正确答案。运用排除法需要把握三个原则:一看选项是否和史实相符;二看选项是否符合材料信息;三看选项是否能够全面反映材料主旨信息,不可否认有不少选择题的选择肢连材料的主旨都揭示不了。

23.马文·佩里在《西方文明史》中写道:“在路德看来,真正的基督徒是个勇士,他仅以上帝将信仰恩赐于世人这一信念做武器,进行着艰苦的获得拯救的探索。”马丁·路德要基督徒“获得拯救”的途径是

A.参加宗教仪式

B.直接阅读《圣经》

C.多做行善之事

D.听从教士教诲

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查宗教改革。根据材料信息,结合所学知识可知马丁·路德主张与上帝直接对话,即直接阅读《圣经》即可得救,选B是符合题意的,正确;马丁·路德要基督徒“获得拯救”的途径是直接阅读《圣经》而没必要参加宗教仪式,选项A不符合题意,排除;直接阅读《圣经》而不需多做行善之事即可得救,选项C不符合题意,排除;;直接阅读《圣经》而不需听从教士教诲即可得救,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的发展 文艺复兴和宗教改革 宗教改革

【名师点睛】高考历史主要是考查学生对所学知识的再认再现、理解、运用。因此,在审题时,一定要联系相关知识,一是为了对备选项进行筛选,二是为了准确理解材料的意思。但是需要考生们特别注意的是审题的最基本做法是把题干和备选项细看一遍,千万不要只看一半就作出选择,而一定要把选择肢看完。

24.1438年,发表于德意志地区的《皇帝西基斯蒙改革敕令》中说:“服从已死亡,正义遭践踏,正当秩序荡然无存。……上帝垂示为善,奈何人已悉随己愿而未服从。”造成此情形的主要原因是

A.智者运动主张以人为世界的中心

B.文艺复兴倡导人性解放和现世幸福

C.宗教改革主张信仰自由因信称义

D.启蒙运动高举理性主义旗帜反对君主专制

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查启蒙运动。根据材料信息,结合所学知识可知注意题干时间1438年,适合这一时间的只有B项。智者运动发生在公元前5世纪,宗教改革开始于1517年,启蒙运动是在17、18世纪。“人已悉随己愿而未服从”,文艺复兴的核心思想——人文主义主张以人为中心,追求现世的享受和幸福。故选B。

考点:西方人文精神的发展 启蒙运动 理性主义

【名师点睛】此题难度中等,主要考查学生的比较鉴别能力,在做此类问题时首先审清时间、空间和设问限定词,准确提取材料信息,注意要全面,不要以偏概全,然后可以运用排除法、直选法(即在全面理解把握基本概念、基本理论的内涵和外延的基础上,直接确定出符合题意的选项)

25.汤显祖和莎士比亚堪称世界戏剧的两座高峰,在十六世纪晚期和十七世纪初同时出现在东半球的中国和西半球的英国。《牡丹亭》与《哈姆雷特》分别是其代表作。以下是有关这两部作品的有关材料:

材料一

《牡丹亭》塑造一个女性形象——杜丽娘,她出生名门,自幼受到封建文化教育和严格管束,她如同笼中鸟,强烈渴望冲出牢笼;在现实环境没能给她提供任何条件的情况下,她只能到梦中寻找自己的理想;进入鬼蜮的杜丽娘,由于离开了封建礼教的管束而显得更为大胆、痴情。她能为爱情而死,更情愿为爱情而生。她毫无顾忌的与阴间的判官据理力争,使自己还魂。她还一鼓作气,让自己的非法叛逆婚姻得到家长和社会的认同。

材料二

《哈姆雷特》塑造了的悲剧形象—哈姆雷特,其名言“人是一件多么了不起的杰作,多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么优雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长”。

(1)指出两部剧作所处时代的共同经济特征。两部戏剧通过塑造人物形象,表达了什么样的共同精神?

(2)两部戏剧中所反映的这种精神,在东西方产生了完全不同的影响?请分析这种精神在中西方产生不同影响的原因。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】

(1)商品经济的发展(资本主义萌芽的产生与发展)。

人文精神(答出人文精神的具体内容同等给分)。

(2)影响不同:

中国:当时的人文精神并未对传统思想产生巨大的冲击。

欧洲:把人、人性从宗教束缚中解放出来,对后来的启蒙运动有直接的影响作用,推动了人们的思想解放和文化科学事业的发展。

出现不同影响的原因:

中国:中国明清时期是封建专制统治加强时期,资本主义萌芽只是缓慢发展。

西方:欧洲资本主义发展程度较高,强调人文主义是欧洲资产阶级的共同愿望。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现两部剧作所处时代的共同经济特征就是回答出当时两个国家的共同的经济状况,主要突出商品经济的发展和资本主义萌芽出现之类的答案即可。《哈姆雷特》是弘扬人文精神的杰作,所以两部戏剧通过塑造人物形象表达的共同精神只能回答为“人文精神”。

(2)在东西方产生了完全不同的影响主要突出在东方的大影响力小而在西方的影响力大,特别是要突出《哈姆雷特》对后来的启蒙运动有直接的影响作用。至于在中西方产生不同影响的原因主要从经济发展程度的不同以及政治体制的不同两个因素度进行综合考虑,例如,中国资本主义经济水平低会造成在东方的影响力小,专制主义中央集权制度的仍然存在也会造成在东方的影响力小。

考点:西方人文精神的发展 文艺复兴和宗教改革 《哈姆雷特》、《牡丹亭》的比较、人文精神在中西方产生不同影响的原因等

【名师点睛】材料题是考试中学生最头疼失分最多的题型,在做材料解析题的时候一定要进行有目的阅读,也就是说我们在有目的阅读材料的过程中阅读要仔细,要根据设问理解材料。我们必须从提供的材料中尽可能地找出与“问题”相关的关键信息,即“处理材料”的过程。必须学会从材料所反映的内容中寻找解答设问的切入点,如:时间、地点、人物、事件等,为我们下一步将材料关键信息与教材相联系打下基础。

26.中国的传统文化博大精深,中医是其中的重要组成部分。中板的发展史本身就是一部文化史,它富含传统文化同时又是传统文化的重要组成部分。

材料一东汉末年,瘟疫肆虐,“家家有位尸之痛,室室有号泣之衰”。张仲景记述道:“观今之医,不念思求经旨,以演其所知,各承家技,始终顺旧”。“但竞逐荣势……惟名利是务。”“余宗族素多,向余二百。建安纪年以来,犹未十稔(年),其死亡者,三分有二……感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方……”

——张仲景《伤寒杂病论》

材料二夫经方之难精,由来尚矣……故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说而言医道已了,深自误哉。凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。见彼苦恼,若已有之,深心凄怆。勿避险巇、昼夜寒暑、饥渴疲劳,一心赴救,无作工夫形迹之心。如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。

——孙思邈《备急千金要方》

材料三从宋太祖开宝年间开始,北宋政府和私人都编辑和刊印了医药学或医方的书籍:属于医药学方面的有几次增订的《本草》等,属于医方的有《太平圣惠方》等。从唐代以来,中国和阿拉伯之间的交通贸易日益频繁,外国的香药如乳香、龙脑、蔷薇水等都先后传入中国,因而在宋代官私编刻的医药学书籍当中,新药品种得以不断增加,至北宋末年所编刻的《政和经史证类本草》新增药品628种。北宋初年的医书都是辗转传抄的,其中所载经络俞穴部位很紊乱,仁宗初年,医官王惟一设计用铜铸成人体模型,刻画经穴,标注名称,铜人的铸造是北宋医生在医学上的一大贡献。此外,膏丹丸散等熟药的大量制作和应用,也是从北宋初年开始的,熟药的应用较汤药大为便利,这也是中国医学的一大进步。

——翦伯赞《中国史纲要》

(1)阅读材料一,结合所学概括张仲景从医的社会背景。根据材料二,概括作者的主要观点。

(2)结合所学知识,分析并归纳材料二体现了哪些传统文化(包括外来文化)的具体观念。

根据材料三并结合所学知识,分析宋代中医得到发展的有利因素。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】

(1)瘟疫引起人口大量死亡;医生没有充分发挥作用。

医者要有精湛的医术;医者还要有高尚的医德。

(2)佛教:慈悲救世;道家:无为而治;墨家:兼爱;儒家:“仁”

政府重视中医药学;印刷术的进步利于中医知识的推广;中外交流频繁,丰富了药材和医方;医学家的创新。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现张仲景从医的社会背景主要从当时的战乱和瘟疫引起人口大量死亡以及当时的医生们不务正业、没有充分发挥医生给人看病的作用两个方面经行分析即可。材料二涉及到医德和医术两个方面的问题,所以作者的主要观点就是这两点。

(2)从材料二的具体内容来看材料二涉及到诸子百家的思想,例如,道家的无为、墨家的兼爱以及儒家的人仁爱思想,还有外来的佛家的救世思想。宋代中医得到发展的有利因素要从材料三分层次总结,材料三涉及政府重视医学、印刷术印制了很多医学书籍以及很多医学家的个人努力不断地在实践中创新医学知识等,所以有利因素按此总结即可。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 传统文化的具体观念等;古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 宋代中医得到发展的有利因素等

27.法律作为一种社会冲突的解决机制,为维护社会稳定起到了重要作用。

材料一

“礼不下庶人,刑人不上大夫。”

——《礼记》

“法者,治之端也,君子者,法之源也。”

——《荀子》

“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。是故阳常居大夏,而以生育养长为事;阴常居大冬,而积于空虚不用之处。以此见天之任德不任刑也。”

——《春秋繁露》

材料二

“人类的一切法律都因那惟一的神(逻各斯)的法律而存在。”

——《古希腊罗马哲学》

“法律应该不仅仅是管辖人民,君主如不依法办事,也要管辖君主。”

——柏拉图《理想国》

“教皇如果有背弃信仰,挥霍教会财产、通奸、抢劫以及其他严重损害教会声誉的犯罪,那他就要受到审判和废黜。”

——《教会法大全》

“任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判,皆不得被逮捕,监禁,没收财产,剥夺法律保护权,流放,或加以任何其他损害。”

——《大宪章》

材料三这一时期的社会政治思想以“自然法理论”为基础,通常有两个基本概念,一个是“自然状态”,一个是“社会契约”。哲学家的历史使命是说明现行的社会制度是不合理的,……就要找到一个合理的标准来衡量,这也是为了给进一步提出一种合理的社会制度作为理想的典范

——张志伟《西方哲学十五讲》

(1)根据材料一,概括古代中西法律思想的特点。依据材料二,指出西方古代法律思想的理念。

(2)根据材料三,结合所学知识,为了建立一种合理的社会制度,哲学家们提出了哪些法律思想。这些思想在近代西方被如何实践(请举例说明)。反映了当时怎样的时代潮流。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】(1)中国古代法律思想特征:等级特权:人治(或君权至上);德主刑辅(或礼法融合)、法律思想儒学化明显;重刑法(公法);法律断案的主观性或随意性;根据罪犯动机的主观善恶来定罪。

西方古代法律思想特征:天赋人权(人生而平等);法律的客观性;法治(或法律面前人人遵守);君民权利与义务的对等关系;重民法(私法);个人财产神圣不可侵犯;重视司法程序,体现司法公正。

(2)思想:天赋人权;社会契约;人民主权;法律面前人人平等;依法行事;

实践:例如美国《1787年宪法》体现了三权分立和民主共和(举1例即可,要有“实践+思想”)

时代潮流:由专制走向民主,由人治走向法治。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现从材料一《礼记》可以看出中国古代的法律思想是讲究等级的,从材料一《荀子》可以看出中国古代的法律思想是强调君权至上的,其他的特点按照材料依次概括即可,西方法律思想的特点也按照此办法进行概括。西方古代法律思想的理念主要从天赋人权理念、私有财产不受侵犯等角度进行分析。

(2)材料三主要涉及到卢梭的社会契约论、人民主权说。这些思想在近代西方被如何实践可以举美国的1787年宪法,也可以举法国的人权宣言,只要是资产阶级革命时代的法律文献即可,当然还要具体地指出该文献所体现的具体的思想主张才可。当然这些法律思想反映的历史潮流就是从人治到法治、从君主到民主,这个答案是考生们经常用到的万能答案。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 古代中西法律思想的特点等;西方人文精神的发展 启蒙运动 哲学家们提出了的法律思想及实践等

试卷第12页,总13页

试卷第11页,总13页

1.吕思勉先生说:“大同时代的境界,永存于人类记忆之中。不但孔子,即先秦诸子,亦无不如此。”如孔子主张“克已复礼”,老子幻想回到“小国寡民”的社会去,墨子主张“兼爱”思想。先秦诸子回归三代的复古情绪,主要反映了

A.先秦诸子开历史倒车的落后思想

B.社会的进步与付出的代价之间的矛盾

C.社会变革是历史发展的潮流

D.先秦诸子学说的多样性,复杂性

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查春秋战国时期的百家争鸣。根据材料信息,结合所学知识可知面对社会变革往往就会出现“复古”,所以材料主要反映了社会变革是历史发展的必然潮流,选C是符合题意的,正确;“复古”也是一种正常的思想,并不是开历史倒车的落后思想,选项A不符合题意,排除;选项B在材料中无从体现,不符合题意,排除;材料是强调一种“复古”思想,不能反映出学说的多样性,复杂性,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 社会变革是历史发展的潮流

2.有人认为:“人文主义之为一切建构一切成就之本的全蕴,这才真正使人文主义成为一个综合的系统,不与一切含真理与价值的文化相对立,并能使之调适而上遂,成为领导文化生命的领导原则。正因为如此,可以说,要完成人文主义的全蕴,其唯一进路便是打开‘道德主体’之门。”下列主张体现打开“道德主体”之门的人文观点有

①己所不欲,勿施于人②“仁者,爱人”③“天人感应”④知德合一

A.①②③④

B.②③④

C.①②④

D.①③④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查人文主义。根据材料信息,结合所学知识可知“天人感应”是反映人与自然的关系,不属于人文观点,凡是含③均是错误的,①②④均是典型的人文观点,选C是符合题意的,正确;选项A含③,不符合题意,排除;选项B含③,不符合题意,排除;选项D含③,不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 人文主义

【名师点睛】此类试题可以采用“回归教材”法,其实教材才是任何命题者的重要依据,因为无论高考命题怎么变化肯定都会有教材的痕迹,正所谓“万变不离其宗”。回归教材法就是利用试题的这一特点,将题干表述内容定位在教材中,紧紧抓住和教材相关的“蛛丝马迹”从而确定正确选项的一种方法。

3.某人举出政府施政不当的例子,说明他对政治及国家运作的想法:一位军士每战必败,问他原因。军士说是家里有老父要奉养。政府不但不治罪,反而予以嘉奖。这个国家的军队从此再也无法打胜仗。此人最可能是谁

A.孔子

B.荀子

C.老子

D.韩非子

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查韩非子。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调政府一定要治罪,一定要实行严刑峻法,是法家韩非子的思想,选D是符合题意的,正确;此人最可能是韩非子而非孔子,选项A不符合题意,排除;此人最可能是韩非子而非荀子,选项B不符合题意,排除;此人最可能是韩非子而非老子,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 韩非子

【名师点睛】当今历史试题的选材很多是学生平时所从未接触过的,但无论怎样选材其实都可以在教材上找到它们的本来“身影”。因此,做此类试题时可以采取回归教材法,即根据历史事件、历史现象、历史人物以及其发生的时间、空间等因素准确定位所考查的点是做对此类试题的关键所在。

4.西汉时期的董仲舒曾说:“是故王者上谨于承天意,以顺命也;下务明教化民,以成性也;正法度之宜,别上下之序,以防欲也;修此三者,而大本举矣。”对这段话的理解错误的是

①主张君权神授,民众应绝对顺从②感叹人性本恶,呼唤王道③主张“罢黜百家,独尊儒术”④主张王者承天命而教化人民

A.①②③

B.①②④

C.①②

D.③④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查董仲舒。根据材料信息,结合所学知识可知材料未涉及“民众应绝对顺从、人性本恶”,也未涉及“罢黜百家,独尊儒术”,从材料“王者上谨于承天意下务明教化民”可得出王者承天命而教化人民,选A是符合题意的,正确;选项A错在含④,不符合题意,排除;选项C错在未含③,不符合题意,排除;选项D错在含④,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 汉代儒学成为正统思想 董仲舒

【名师点睛】文字型材料选择题是最常见的一种类型。这些材料包括历史文献、历史人物的言论、诗词等,它的选择方法和其他材料性试题一样,必须首先读懂材料,即理解材料的本来意思,然后将材料所涉及到的知识与课本“挂钩”,借助课本知识进行选择。

5.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:秦朝灭亡后“法家学说信誉扫地,而儒家学说被长期推崇为官方教义。不过,从某种意义上说,这也是法家的一个胜利”。“这也是法家的一个胜利”指的是

A.“独尊儒术”体现了法家的思想专制原则

B.法家思想是董仲舒新儒学的核心

C.儒家思想已经失去了先秦的“民本”特色

D.法家学说被董仲舒全面吸收

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查董仲舒。根据材料信息,结合所学知识可知“独尊儒术”和法家的“专制”原则是吻合的,即“独尊儒术”实际上体现了法家的思想专制原则,选A是符合题意的,正确;董仲舒新儒学的核心仍然是儒家思想,选项B不符合题意,排除;家思想仍然保留了先秦的“民本”特色,选项C不符合题意,排除;董仲舒只是部分而非全面吸收法家思想,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 汉代儒学成为正统思想 董仲舒

6.著名学者余英时曾指出:“如果一定要在中国思想流派中找出一家与西方科学精神最相近的,我个人认为只有程朱一系的理学足以当之。”此说的依据是程朱理学主张

A.格物致知

B.先理后气

C.存天理,灭人欲

D.理气同源

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查程朱理学。根据材料信息,结合所学知识可知西方科学是唯物主义,格物致知也是体现唯物主义的,选A是符合题意的,正确;选项B不属于唯物主义,不符合题意,排除;选项C也不属于唯物主义,不符合题意,排除;理气同源不是唯物主义而是唯心主义,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 宋明理学 程朱理学

【名师点睛】此题难度中等,主要考查学生的比较鉴别能力,解答此类选择题的关键是要有准确巩固的基础知识,同时由于该题型的逻辑性较强,所以同学们还要具备一定的材料分析能力和史学理论水平。解答此类题的方法主要是逐个排除法,一个一个的仔细分析。

7.斯宾诺莎的法律思想是建立在人性论基础之上的。他认为,社会之所以需要法律,是为了约束人们,使之听从理性的指导,而人并不是生来就能听从理性指挥的,因此,法律是人类本性的需要。以下中国古代先贤的思想与之有相似之处的是

A.朱熹

B.董仲舒

C.李贽

D.王夫之

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查朱熹。根据材料信息,结合所学知识可知朱熹的存天理,灭人欲就类似于人们要服从于天理服从于法律,从这个角度讲朱熹的思想和斯宾诺莎的思想是一致的,选A是符合题意的,正确;董仲舒主张天人感应,没有类似的法律思想,选项B不符合题意,排除;李贽反封建正统思想,没有类似的法律思想,选项C不符合题意,排除;王夫之反对君主专制,没有材料所述的类似的法律思想,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 宋明理学 朱熹

8.“平时袖手谈心性,临危一死报君王。”“吾读甲申殉难录至愧无半策匡时难,唯余一死报君恩。”以上言论主要针对明清时期

A.重文轻技的特点

B.儒学理论化和思辨化的特点

C.维护封建伦理道德的本质

D.空谈义理、不重视经世致用的做法

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查明清之际的儒学思想。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调空谈心性、空谈义理,一旦遇到事情只有以死报君、以死报国,这实际上是没有任何用的,即以上言论主要针对明清时期空谈义理、不重视经世致用的做法,选D是符合题意的,正确;选项A在材料中无从体现,不符合题意,排除;儒学理论化和思辨化的特点是宋明时期的理学而非明清时期,选项B不符合题意,排除;维护封建伦理道德的本质也是宋明时期的理学而非明清时期,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 经世致用

【名师点睛】解答历史选择题,最基本的就是审清题目,这是解题的关键。尤其是题目中的限定词语,不仅规定了试题的属性,也规定了试题具体的解答要求。因而,准确把握题目中的限定词语,明确题目的时间、内容和解答限定,进而以此为突破口,排除错误项,是得出正确选项的常用方法。

9.“在李贽眼里,无论君主还是圣人,既不能‘高飞远举’,也常怀‘势利之心’,甚至有时一般‘夫妇所不能者,则虽圣人亦必不能’,告诫人们‘勿高视一切圣人也’。”材料表明李贽

A.否定权威崇拜

B.否定君权神授

C.否定君主专制

D.主张人民主权

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查李贽。根据材料信息,结合所学知识可知李贽是反正统思想,反对的是君主和圣人们的权威地位,否定对圣人们的权威崇拜,选A是符合题意的,正确;李贽没有否定君权神授的主张,选项B不符合题意,排除;李贽也没有否定君主专制方面的思想,选项C不符合题意,排除;主张人民主权的是卢梭而非李贽,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 李贽

【名师点睛】回答本题时要具有高度的发散思维能力,全面准确的把握材料内容,然后再结合教材的相关内容进行分析整理。本题对学生的能力考查层次较高,突破了以往试题的考查方式,这就要求我们考生在今后的学习过程中要思维活跃,灵活而机动的利用知识。

10.明清时期,“重农抑商”的传统思想受到了尖锐的挑战,“工商皆本”的学说被广泛地提出。出现思想转变的根源是

A.土地兼并严重

B.对外贸易发达

C.社会经济结构的变化

D.社会性质的变化

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查明清之际的儒学思想。根据材料信息,结合所学知识可知一定思想是一定经济的反映,随着资本主义萌芽的出现才出现了“工商皆本”的学说,而资本主义萌芽的出现属于社会经济结构的变化,选C是符合题意的,正确;土地兼并严重“工商皆本”的学说无关,选项A不符合题意,排除;对外贸易发达是“工商皆本”的学说被广泛地提出一个原因,但不是根源,选项B不符合题意,排除;“工商皆本”的学说被广泛地提出时仍然是封建社会,社会性质并未发生变化,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变 明清之际的儒学思想 “工商皆本”

11.柳诒徵《中国文化史》载:“(宋代)士大夫家以藏书名者,所在多有。……其最富者,至逾十万卷,盖超过于宋之馆阁矣。”造成上述现象的主要原因是

A.印刷术的发展

B.科举制度完善

C.造纸术有突破

D.图书成为商品

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调宋代士大夫家藏书多,而书属于印刷品,这是由于印刷术的发展而造成的,选A是符合题意的,正确;藏书多和科举制度完善无直接的关系,选项B不符合题意,排除;造纸术有突破是在东汉而非宋代,选项C不符合题意,排除;材料只是强调藏书多而未强调图书成为商品,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 印刷术

【名师点睛】在做此类的试题时一定要对被选项要“三思”:一思考每一个被选项是否符合历史史实,排除不符合材料反映的史实的选项;二思考是否符合题干要求,排除不符合题干要求的;三思考是否与题干有必然的逻辑联系,排除与题干无关紧要的。

12.《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。当时士大夫对这部书不屑一顾,后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”。这种差异根源于当时中国

A.读书入仕的观念根深蒂固

B.生产方式没有质的变化

C.科技水平远远高于欧洲

D.文化专制阻碍了社会进步

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知本题考查的是“根源”,而“根源”要从经济角度、生产方式的角度思考,是封建生产方式造成了该书在中国不受欢迎,选B是符合题意的,正确;读书入仕的观念根深蒂固和材料中的现象无直接的关系,选项A不符合题意,排除;科技水平并未远远高于欧洲,选项C自身就是错误的,不符合题意,排除;选项D和材料中所述的差异毫无关系,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 《天工开物》

【名师点睛】在历史选择题中,命题者常常有意设置一些说法正确、但和题干无关的题肢做干扰,考生如果不对照题干仔细辨析,就会误选,经常出现“答非所问”的错误,即回答的并非所问的问题,所以在解答这类问题时只能选择那些与题干之间存在联系、且意思一致的题肢,对那些和题干无关、即使本身说法再正确的选项也是不能选的。

13.下表摘编自徐光启的《农政全书》

农作物

相关记述

稗

“稗多收,能水旱,可救俭岁。”

大豆

“保岁易为,宜古之所以备凶年也。”

芋

“可以救饥馑,度凶年。”

材料表明在农学研究中,徐光启

A.注重农作物品种的改良

B.重视农作物的备荒价值研究

C.认为水稻供应不足以度荒

D.认识到发展水利的重要性

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查科技成就。根据材料信息,结合所学知识可知要注意材料中的“救俭岁、救饥馑”等字眼,这些字眼是说明徐光启重视农作物的备荒价值研究,选B是符合题意的,正确;材料不涉及农作物品种的改良方面的信息,选项A不符合题意,排除;选项C只是内容的一个方面,不全面,不符合题意,排除;材料不涉及发展水利的重要性方面的信息,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 《农政全书》

【名师点睛】表格型材料选择题综合性地考查了多项能力,既有表格的处理能力,也有原因分析的历史阐释的能力,对考生认识历史发展特征和逻辑推理能力也有较高的要求。解答这类选择题,对图片要“三看”:一看表格的时间、空间,界定答题范围;二看表格反映的问题实质,确定答题方向;三看表格的关键信息,明确内涵外延。

14.元末明初画家、诗人倪瓒有一段具有代表意义的画论:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何!”这表明倪瓒的绘画追求

A.平实浓郁的生活情趣

B.雅俗共赏的审美趣味

C.注重写实的工笔风格

D.注重意境的文人画风格

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查书画的发展。根据材料信息,结合所学知识可知材料是表明倪瓒的绘画追求是追求一种意境而非写实,即注重意境的文人画风格,选D是符合题意的,正确;注重意境就不会追求平实浓郁的生活情趣,选项A不符合题意,排除;材料是反映注重意境而非雅俗共赏,选项B不符合题意,排除;材料是注重意境而非写实,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 汉字的起源演变和书画的发展 书画的发展

【名师点睛】在历史选择题中,命题者一般以相关、相似、相近或者是相反知识组成干扰题肢,主要考查考生们的理解和辨析能力,在解答这类题目时一定要根据所学知识和题干的特定性,对相关的题肢逐一辨析,谨防被似是而非的题肢所干扰,避免出现好像对而实际上并不对的现象。

15.《琅琊台刻石》(下图)是最可信的秦代传世石刻之一。碑刻铭文有:“维二十八年(公元前219年),皇帝作始。端平法度,万物之纪。以明人事,合同父子。……器械一量,同书文字……功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇。”关于碑刻铭文的说法,正确的是

①反映秦始皇对法家思想的推崇

②铭文反映秦始皇时期统一文字、度量衡等信息

③铭文应是小篆,字体特点是结构平衡对称,整齐安定

④该铭文的描述有一定夸大之嫌

A.①③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查汉字的起源演变。根据材料信息,结合所学知识可知从题干中“端平法度,万物之纪”的信息可知①正确;从“器械一量,同书文字”的信息可知②正确;从“功盖五帝,泽及牛马。莫不受德,各安其宇”的信息可知④正确;铭文是小篆,其特点是字体略长,笔画圆匀,富于图案美,故③错误,排除;因此答案为D项。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 汉字的起源演变和书画的发展 汉字的起源演变

【名师点睛】这类试题往往以相关的知识作为干扰题肢,这类题目不难,不过考生如果记忆模糊就会失误,所以这就要求考生们在平常的复习中,一定要注意对相关知识进行归纳和整理,把历史学“宽”,对重要的事实、重要的史实,一定要尽可能的弄懂来龙去脉,防止混淆不清而遗憾丢分。

16.明朝后期的“三言两拍”是古代中国短篇小说的经典。“三言”120篇小说中,写到商人生活和以商人为主人公的有50多篇。“二拍”80个故事中,故事的发生地位于大运河沿岸城市的有40多个。这反映出当时

A.资本主义萌芽的缓慢发展

B.中国文化的区域色彩浓厚

C.商人的社会地位发生了根本性变化

D.商业发展为文学创作提供丰富素材

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查文学成就。根据材料信息,结合所学知识可知“三言两拍”以商人和城市的商业为写作题材,所反映的本质问题是商业发展为文学创作提供丰富素材,选D是符合题意的,正确;选项A在材料中无从体现,不符合题意,排除;选项B偏离材料的主旨,不符合题意,排除;在古代中国由于重农抑商,商人的社会地位不会发生根本性变化,选项C不符合题意,排除;故本题选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 文学成就 商业发展为文学创作提供丰富素材

【名师点睛】在做此类试题时首先审准题目的设问明确答题的方向,其次审清题目的时间和空间信息,因为其实好多选择题都是在设问、时间和空间等信息上设置陷阱,特别注意有些隐性的时空信息,必要时可以用笔画出来。然后正确理解有关概念的含义、注意历史事件之间的内在联系,全面分析和把握影响历史发展的各种因素、在做题时要准确把握题干与备选项之间的逻辑关系。

17.浙江籍近代国学大师王国维说过:“凡一代又一代之文学:楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与《四库》集部,均不著于录;后世儒硕,皆鄙弃不复道。”对这段话理解正确的有

①王国维认为,元曲和唐诗、宋词一样,都是一个时代文学成就的代表,赋予了元曲很高的文学地位

②元曲“托体稍卑”可以理解为元曲源于民间通俗文学,开始时文学地位比较低下

③元曲在明清两朝没有得到正史和学者的承认和重视

④离骚、汉赋、唐诗、宋词、元曲都只是在某一朝代兴盛,后来就都消亡了

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.②③

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查文学成就。根据材料信息,结合所学知识可知离骚、汉赋、唐诗、宋词、元曲并非后来就都消亡了,含④均是错的,而①、②、③又均是正确的,选B是符合题意的,正确;选项A含④,不符合题意,排除;选项C含④,不符合题意,排除;选项D不含①,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术 文学成就 元曲等

18.希腊神话故事里,有一个叫斯芬克斯的怪兽。它有一个谜语,询问过路的人,谜面是:“早晨用四只脚走路,中午用两只脚走路,傍晚用三只脚走路。”许多人因回答不出来被它吃掉。最终少年英雄俄狄浦斯给出了正确的谜底——“人”。斯芬克斯听了答案,就大叫了一声,从悬崖上跳下去摔死了。这一故事体现了古希腊怎样的哲学思想

A.重视对人自身的探讨

B.尊重自然规律

C.强调人是世界的主宰

D.渴望征服自然

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知材料反映的是人文思想,反映的是重视对人自身的探讨,选A是符合题意的,正确;材料不涉及自然规律方面的信息,选项B不符合题意,排除;强调人是世界的主宰是后来的文艺复兴,选项C不符合题意,排除;材料不涉及征服自然方面的信息,选项D是对题意的误解,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 古希腊的哲学思想

19.对人的强调使智者学派谴责奴隶制度和战争,并支持民众的大部分事业。但另一方面,又有许多希腊人,特别是那些保守派,对智者学派的相对主义很顾忌,担心它会危及社会秩序和道德。令保守派“对智者派的相对主义很顾忌”的主要原因是,智者学派

A.反对迷信,强调自由B.重视人的作用而忽视道德

C.强调树立人的尊严和权威D.否定神的意志是衡量一切的尺度

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知要注意材料中的“秩序和道德”等字眼,材料的主旨是反映保守派对智者学派只重视人的作用而忽视道德的担心,选B是符合题意的,正确;强调自由是后来的启蒙运动而非智者学派,选项A不符合题意,排除;材料是强调道德而非道德,选项C不符合题意,排除;选项D在材料中无从体现,不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 智者学派

20.“世界上最快乐的事,某过于为理想而奋斗……‘为善至乐’的乐,乃是从道德中产生出来的。为理想而奋斗的人,必能获得这种快乐,因为理想的本质就含有道德的价值。”材料中所蕴含的哲学思想出自

A.普罗塔格拉

B.苏格拉底

C.柏拉图

D.亚里士多德

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知材料是强调知识即美德,出自苏格拉底的主张,选B是符合题意的,正确;普罗塔格拉没有知识即美德这个主张,选项A不符合题意,排除;柏拉图主张理想国,不主张知识即美德,选项C不符合题意,排除;亚里士多德的成就是逻辑学,也不主张知识即美德,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

21.苏格拉底在受审时申辩说:“打一个可笑的比喻,我就像一只牛虻,整天到处叮住你们不放,唤醒你们、说服你们、指责你们……我要让你们知道,要是杀死像我这样的人,那么对你们自己造成的损害将会超过对我的残害。”这段话表明苏格拉底

A.维护公民生存权利

B.捍卫思想自由原则

C.抗议雅典司法不公

D.反对贵族专权暴政

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知“唤醒你们、说服你们”涉及到思想方面的问题,即这段话的主旨在于表明苏格拉底其实是在捍卫思想自由原则的,选B是符合题意的,正确;材料不涉及公民生存权利方面的信息,选项A不符合题意,排除;材料不涉及司法不公方面的的信息,选项C不符合题意,排除;材料是强调思想自由而非反对贵族专权暴政,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

22.宋人陆九渊说:“东海有圣人出焉,此心同也,此理同也。西海有圣人出焉,此心同也,此理同也。……千百世之上有圣人出焉,此心同也,此理同也。千百年之下有圣人出焉,此心同也,此理同也。”由此可推知苏格拉底和孔子、朱熹、王阳明思想的相通之处在于探讨

A.人类的普遍道德标准问题

B.抽象意义上的哲学理论问题

C.治理国家的基本方法问题

D.对宇宙人生的终极关怀问题

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查智者运动。根据材料信息,结合所学知识可知“心同也、理同也”等字眼是在强调人类的普遍道德标准问题,选A是符合题意的,正确;选项B不适合孔子,孔子不探讨哲学理论问题,不符合题意,排除;孔子提出了以德治国的基本方法,选项C只适合孔子,不符合题意,排除;选项D不适合苏格拉底,不符合题意,排除;故本题选A。

考点:西方人文精神的起源 智者运动 苏格拉底

【名师点睛】需要每一位考生特别注意的是高考解题最有效的方法就是排除法,因为高考题基本都是新材料、新情景,材料陌生,选项陌生,正选方法一般很难一时选出正确答案。运用排除法需要把握三个原则:一看选项是否和史实相符;二看选项是否符合材料信息;三看选项是否能够全面反映材料主旨信息,不可否认有不少选择题的选择肢连材料的主旨都揭示不了。

23.马文·佩里在《西方文明史》中写道:“在路德看来,真正的基督徒是个勇士,他仅以上帝将信仰恩赐于世人这一信念做武器,进行着艰苦的获得拯救的探索。”马丁·路德要基督徒“获得拯救”的途径是

A.参加宗教仪式

B.直接阅读《圣经》

C.多做行善之事

D.听从教士教诲

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查宗教改革。根据材料信息,结合所学知识可知马丁·路德主张与上帝直接对话,即直接阅读《圣经》即可得救,选B是符合题意的,正确;马丁·路德要基督徒“获得拯救”的途径是直接阅读《圣经》而没必要参加宗教仪式,选项A不符合题意,排除;直接阅读《圣经》而不需多做行善之事即可得救,选项C不符合题意,排除;;直接阅读《圣经》而不需听从教士教诲即可得救,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

考点:西方人文精神的发展 文艺复兴和宗教改革 宗教改革

【名师点睛】高考历史主要是考查学生对所学知识的再认再现、理解、运用。因此,在审题时,一定要联系相关知识,一是为了对备选项进行筛选,二是为了准确理解材料的意思。但是需要考生们特别注意的是审题的最基本做法是把题干和备选项细看一遍,千万不要只看一半就作出选择,而一定要把选择肢看完。

24.1438年,发表于德意志地区的《皇帝西基斯蒙改革敕令》中说:“服从已死亡,正义遭践踏,正当秩序荡然无存。……上帝垂示为善,奈何人已悉随己愿而未服从。”造成此情形的主要原因是

A.智者运动主张以人为世界的中心

B.文艺复兴倡导人性解放和现世幸福

C.宗教改革主张信仰自由因信称义

D.启蒙运动高举理性主义旗帜反对君主专制

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】B

【解析】

试题分析:本题主要考查启蒙运动。根据材料信息,结合所学知识可知注意题干时间1438年,适合这一时间的只有B项。智者运动发生在公元前5世纪,宗教改革开始于1517年,启蒙运动是在17、18世纪。“人已悉随己愿而未服从”,文艺复兴的核心思想——人文主义主张以人为中心,追求现世的享受和幸福。故选B。

考点:西方人文精神的发展 启蒙运动 理性主义

【名师点睛】此题难度中等,主要考查学生的比较鉴别能力,在做此类问题时首先审清时间、空间和设问限定词,准确提取材料信息,注意要全面,不要以偏概全,然后可以运用排除法、直选法(即在全面理解把握基本概念、基本理论的内涵和外延的基础上,直接确定出符合题意的选项)

25.汤显祖和莎士比亚堪称世界戏剧的两座高峰,在十六世纪晚期和十七世纪初同时出现在东半球的中国和西半球的英国。《牡丹亭》与《哈姆雷特》分别是其代表作。以下是有关这两部作品的有关材料:

材料一

《牡丹亭》塑造一个女性形象——杜丽娘,她出生名门,自幼受到封建文化教育和严格管束,她如同笼中鸟,强烈渴望冲出牢笼;在现实环境没能给她提供任何条件的情况下,她只能到梦中寻找自己的理想;进入鬼蜮的杜丽娘,由于离开了封建礼教的管束而显得更为大胆、痴情。她能为爱情而死,更情愿为爱情而生。她毫无顾忌的与阴间的判官据理力争,使自己还魂。她还一鼓作气,让自己的非法叛逆婚姻得到家长和社会的认同。

材料二

《哈姆雷特》塑造了的悲剧形象—哈姆雷特,其名言“人是一件多么了不起的杰作,多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么优雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长”。

(1)指出两部剧作所处时代的共同经济特征。两部戏剧通过塑造人物形象,表达了什么样的共同精神?

(2)两部戏剧中所反映的这种精神,在东西方产生了完全不同的影响?请分析这种精神在中西方产生不同影响的原因。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】

(1)商品经济的发展(资本主义萌芽的产生与发展)。

人文精神(答出人文精神的具体内容同等给分)。

(2)影响不同:

中国:当时的人文精神并未对传统思想产生巨大的冲击。

欧洲:把人、人性从宗教束缚中解放出来,对后来的启蒙运动有直接的影响作用,推动了人们的思想解放和文化科学事业的发展。

出现不同影响的原因:

中国:中国明清时期是封建专制统治加强时期,资本主义萌芽只是缓慢发展。

西方:欧洲资本主义发展程度较高,强调人文主义是欧洲资产阶级的共同愿望。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现两部剧作所处时代的共同经济特征就是回答出当时两个国家的共同的经济状况,主要突出商品经济的发展和资本主义萌芽出现之类的答案即可。《哈姆雷特》是弘扬人文精神的杰作,所以两部戏剧通过塑造人物形象表达的共同精神只能回答为“人文精神”。

(2)在东西方产生了完全不同的影响主要突出在东方的大影响力小而在西方的影响力大,特别是要突出《哈姆雷特》对后来的启蒙运动有直接的影响作用。至于在中西方产生不同影响的原因主要从经济发展程度的不同以及政治体制的不同两个因素度进行综合考虑,例如,中国资本主义经济水平低会造成在东方的影响力小,专制主义中央集权制度的仍然存在也会造成在东方的影响力小。

考点:西方人文精神的发展 文艺复兴和宗教改革 《哈姆雷特》、《牡丹亭》的比较、人文精神在中西方产生不同影响的原因等

【名师点睛】材料题是考试中学生最头疼失分最多的题型,在做材料解析题的时候一定要进行有目的阅读,也就是说我们在有目的阅读材料的过程中阅读要仔细,要根据设问理解材料。我们必须从提供的材料中尽可能地找出与“问题”相关的关键信息,即“处理材料”的过程。必须学会从材料所反映的内容中寻找解答设问的切入点,如:时间、地点、人物、事件等,为我们下一步将材料关键信息与教材相联系打下基础。

26.中国的传统文化博大精深,中医是其中的重要组成部分。中板的发展史本身就是一部文化史,它富含传统文化同时又是传统文化的重要组成部分。

材料一东汉末年,瘟疫肆虐,“家家有位尸之痛,室室有号泣之衰”。张仲景记述道:“观今之医,不念思求经旨,以演其所知,各承家技,始终顺旧”。“但竞逐荣势……惟名利是务。”“余宗族素多,向余二百。建安纪年以来,犹未十稔(年),其死亡者,三分有二……感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方……”

——张仲景《伤寒杂病论》

材料二夫经方之难精,由来尚矣……故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说而言医道已了,深自误哉。凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。见彼苦恼,若已有之,深心凄怆。勿避险巇、昼夜寒暑、饥渴疲劳,一心赴救,无作工夫形迹之心。如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。

——孙思邈《备急千金要方》

材料三从宋太祖开宝年间开始,北宋政府和私人都编辑和刊印了医药学或医方的书籍:属于医药学方面的有几次增订的《本草》等,属于医方的有《太平圣惠方》等。从唐代以来,中国和阿拉伯之间的交通贸易日益频繁,外国的香药如乳香、龙脑、蔷薇水等都先后传入中国,因而在宋代官私编刻的医药学书籍当中,新药品种得以不断增加,至北宋末年所编刻的《政和经史证类本草》新增药品628种。北宋初年的医书都是辗转传抄的,其中所载经络俞穴部位很紊乱,仁宗初年,医官王惟一设计用铜铸成人体模型,刻画经穴,标注名称,铜人的铸造是北宋医生在医学上的一大贡献。此外,膏丹丸散等熟药的大量制作和应用,也是从北宋初年开始的,熟药的应用较汤药大为便利,这也是中国医学的一大进步。

——翦伯赞《中国史纲要》

(1)阅读材料一,结合所学概括张仲景从医的社会背景。根据材料二,概括作者的主要观点。

(2)结合所学知识,分析并归纳材料二体现了哪些传统文化(包括外来文化)的具体观念。

根据材料三并结合所学知识,分析宋代中医得到发展的有利因素。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】

(1)瘟疫引起人口大量死亡;医生没有充分发挥作用。

医者要有精湛的医术;医者还要有高尚的医德。

(2)佛教:慈悲救世;道家:无为而治;墨家:兼爱;儒家:“仁”

政府重视中医药学;印刷术的进步利于中医知识的推广;中外交流频繁,丰富了药材和医方;医学家的创新。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现张仲景从医的社会背景主要从当时的战乱和瘟疫引起人口大量死亡以及当时的医生们不务正业、没有充分发挥医生给人看病的作用两个方面经行分析即可。材料二涉及到医德和医术两个方面的问题,所以作者的主要观点就是这两点。

(2)从材料二的具体内容来看材料二涉及到诸子百家的思想,例如,道家的无为、墨家的兼爱以及儒家的人仁爱思想,还有外来的佛家的救世思想。宋代中医得到发展的有利因素要从材料三分层次总结,材料三涉及政府重视医学、印刷术印制了很多医学书籍以及很多医学家的个人努力不断地在实践中创新医学知识等,所以有利因素按此总结即可。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 传统文化的具体观念等;古代中国的科学技术与文学艺术 科技成就 宋代中医得到发展的有利因素等

27.法律作为一种社会冲突的解决机制,为维护社会稳定起到了重要作用。

材料一

“礼不下庶人,刑人不上大夫。”

——《礼记》

“法者,治之端也,君子者,法之源也。”

——《荀子》

“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。是故阳常居大夏,而以生育养长为事;阴常居大冬,而积于空虚不用之处。以此见天之任德不任刑也。”

——《春秋繁露》

材料二

“人类的一切法律都因那惟一的神(逻各斯)的法律而存在。”

——《古希腊罗马哲学》

“法律应该不仅仅是管辖人民,君主如不依法办事,也要管辖君主。”

——柏拉图《理想国》

“教皇如果有背弃信仰,挥霍教会财产、通奸、抢劫以及其他严重损害教会声誉的犯罪,那他就要受到审判和废黜。”

——《教会法大全》

“任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判,皆不得被逮捕,监禁,没收财产,剥夺法律保护权,流放,或加以任何其他损害。”

——《大宪章》

材料三这一时期的社会政治思想以“自然法理论”为基础,通常有两个基本概念,一个是“自然状态”,一个是“社会契约”。哲学家的历史使命是说明现行的社会制度是不合理的,……就要找到一个合理的标准来衡量,这也是为了给进一步提出一种合理的社会制度作为理想的典范

——张志伟《西方哲学十五讲》

(1)根据材料一,概括古代中西法律思想的特点。依据材料二,指出西方古代法律思想的理念。

(2)根据材料三,结合所学知识,为了建立一种合理的社会制度,哲学家们提出了哪些法律思想。这些思想在近代西方被如何实践(请举例说明)。反映了当时怎样的时代潮流。

【来源】【百强校】2016-2017学年福建省厦门市一中高二上期中历史文试卷(带解析)

【答案】(1)中国古代法律思想特征:等级特权:人治(或君权至上);德主刑辅(或礼法融合)、法律思想儒学化明显;重刑法(公法);法律断案的主观性或随意性;根据罪犯动机的主观善恶来定罪。

西方古代法律思想特征:天赋人权(人生而平等);法律的客观性;法治(或法律面前人人遵守);君民权利与义务的对等关系;重民法(私法);个人财产神圣不可侵犯;重视司法程序,体现司法公正。

(2)思想:天赋人权;社会契约;人民主权;法律面前人人平等;依法行事;

实践:例如美国《1787年宪法》体现了三权分立和民主共和(举1例即可,要有“实践+思想”)

时代潮流:由专制走向民主,由人治走向法治。

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现从材料一《礼记》可以看出中国古代的法律思想是讲究等级的,从材料一《荀子》可以看出中国古代的法律思想是强调君权至上的,其他的特点按照材料依次概括即可,西方法律思想的特点也按照此办法进行概括。西方古代法律思想的理念主要从天赋人权理念、私有财产不受侵犯等角度进行分析。

(2)材料三主要涉及到卢梭的社会契约论、人民主权说。这些思想在近代西方被如何实践可以举美国的1787年宪法,也可以举法国的人权宣言,只要是资产阶级革命时代的法律文献即可,当然还要具体地指出该文献所体现的具体的思想主张才可。当然这些法律思想反映的历史潮流就是从人治到法治、从君主到民主,这个答案是考生们经常用到的万能答案。

考点:中国传统文化主流思想的演变 春秋战国时期的百家争鸣 古代中西法律思想的特点等;西方人文精神的发展 启蒙运动 哲学家们提出了的法律思想及实践等

试卷第12页,总13页

试卷第11页,总13页

同课章节目录