广东省佛山市2016-2017学年高一上学期教学质量检测历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 广东省佛山市2016-2017学年高一上学期教学质量检测历史试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 243.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-02-17 20:40:38 | ||

图片预览

文档简介

广东省佛山市2016-2017学年高一上学期教学质量检测历史试题(解析版)

一、单选题:共30题

1.《中国大百科全书》中说:这种制度是“中国古代社会中凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”。这种制度是

A.分封制

B.宗法制

C.郡县制

D.世袭制

【答案】B

【解析】本题主要考查商周时期的政治制度——宗法制。分封制是一种为巩固周王室统治而实行的地方行政管理制度,分封对象主要为王族、功臣和古代帝王后代,与材料“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”不符,故A项错误;宗法制是一种按照血缘宗族关系分配政治权力的政治制度,故B项正确;郡县制是一种中央垂直管理地方的制度,与材料“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”不符,故C项错误;世袭制是一种权力在一姓中世代相袭的制度,而不是“对族人进行管辖和处置的制度”,故D项错误。

2.柳宗元称郡县制“摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也”。柳宗元认为郡县制

A.有利于加强中央集权

B.有利于加强君主专制

C.有利于社会经济发展

D.彻底消除了封建割据

【答案】A

【解析】本题主要考查秦中央集权制度的形成——郡县制。据材料“摄制四海,运于掌握之内”可知,郡县制有利于加强中央集权,故A项正确;材料“摄制四海,运于掌握之内”与君主专制无关,故B项错误;C项与材料“摄制四海,运于掌握之内”无关,故C项错误;郡县制有利于抑制封建割据,但不能达到“彻底消除了封建割据”的作用,故D项错误。

3.据史书记载:汉武帝“用主父偃谋,令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡。汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云”。此记载反映了汉武帝推行

A.分封制

B.郡县制

C.郡国并行制度

D.推恩令

【答案】D

【解析】本题主要考查汉到元政治制度的演变。分封制是西周时推行的地方行政管理制度,不是汉武帝时期,故A项错误;材料“令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡”反映汉武帝为解决王国问题推行推恩令,而不是郡县制,故B项错误;郡国并行制度是汉初的地方行政管理制度,而不是汉武帝时期,故C项错误;材料“令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡”反映汉武帝为解决王国问题推行推恩令,故D项正确。

4.学者萧功秦评论说:这一制度“既是维系政治精英与社会精英相互依存关系的纽带,也是维系社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠的基础”。这一制度应是

A.世官制

B.君主制度

C.科举制度

D.中央集权制度

【答案】C

【解析】本题主要考查汉到元政治制度的演变——科举制度。世官制是先秦时期实行的贵族子弟世代继承祖上权位的制度,与材料“社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠”不符,故A项错误;君主制度强调皇权至高无上,体现皇帝的权威,与材料“社会各阶层对……儒家意识形态和国家权威效忠”无关,故B项错误;科举制度是一种以儒家思想为主要考试科目的官吏选拔制度,采取“学而优则仕”的原则,破除了世家大族垄断官场的局面,有利于社会各阶层进入统治阶层,与材料“既是维系政治精英与社会精英相互依存关系的纽带,也是维系社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠的基础”相符,故C项正确;中央集权制度是一种中央加强对地方管控的制度,与“社会各阶层对君主、儒家意识形态……效忠”无关,故D项错误。

5.明太祖曾下令:“内臣(宦官)不得干预政事,预者斩”。后又规定:六部将行一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用。这反映了明朝

A.出现宦官专权

B.皇帝的行政负担减轻

C.政府协调各部门的关系

D.中央集权的强化

【答案】D

【解析】本题主要考查明清君主专制制度的加强——明朝中央集权的强化。明太祖时期还没有出现宦官专权的局面,故A项错误;明太祖废除了丞相,加重了皇帝的行政负担,而不是减轻,故B项错误;材料“六部将行一切符契文书都须经过内府勘合”体现了政府各部门相互牵制而不是协调,故C项错误;材料“一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用”反映了明朝中央集权的强化,故D项正确。

6.《欧洲历史》说:“古代希腊的民主与今天西方代议制形式的民主不能完全相提并论。在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决。”这说明了

A.古希腊民主与近代西方民主是完全不同的

B.雅典民主强调公民的广泛参与和直接管理

C.雅典民主比西方代议制优越

D.西方代议制是直接民主

【答案】B

【解析】本题主要考查雅典民主政治。A项与材料“不能完全相提并论”不符,故A项错误;材料“亲自参加选举和表决”反映了雅典民主强调公民的广泛参与和直接管理,故B项正确;根据材料“古代希腊的民主与今天西方代议制形式的民主不能完全相提并论”不能得出雅典民主比西方代议制优越,故C项错误;西方代议制是一种间接民主,而不是直接民主,故D项错误。

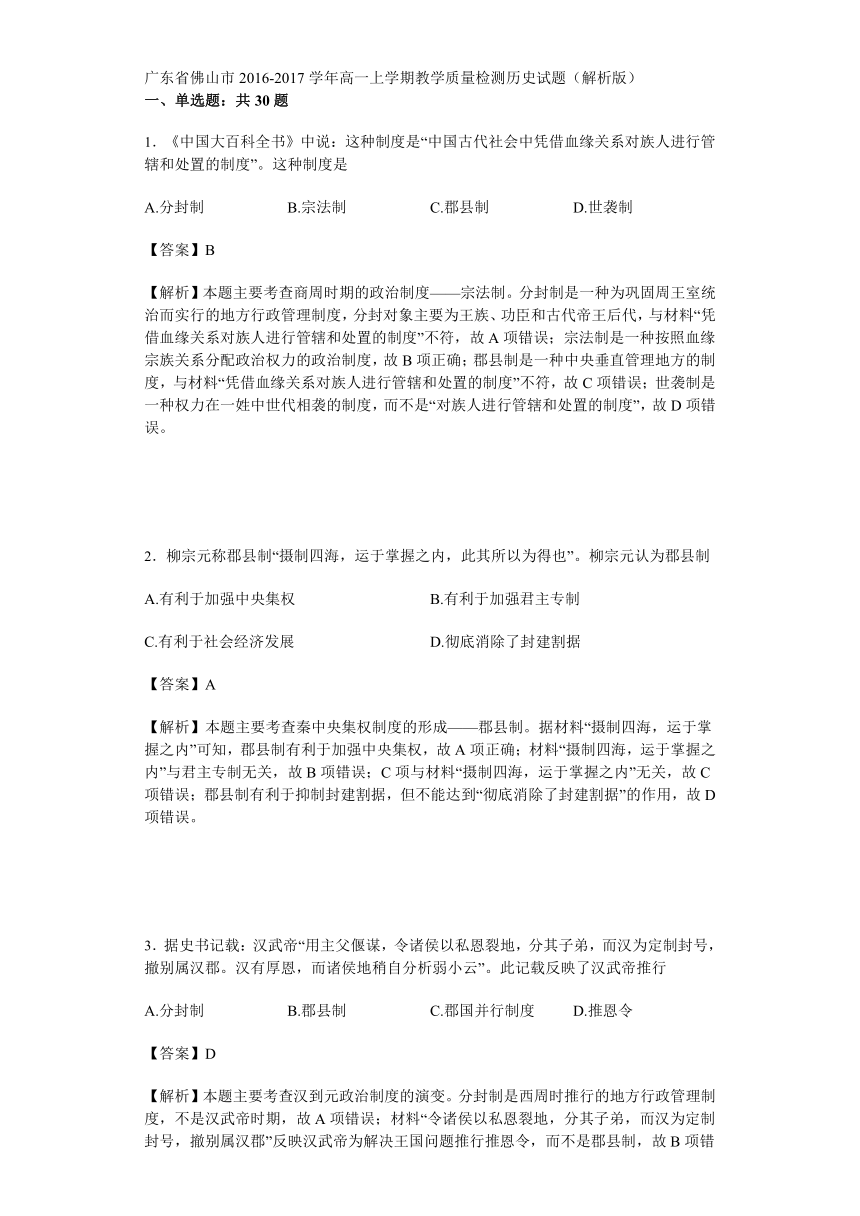

7.下边是古罗马一些法学家对犯罪问题的部分认识表。由此表可知罗马法

A.重视逻辑分析

B.强调社会公平

C.保护私有财产

D.维护奴隶制

【答案】A

【解析】本题主要考查罗马法。表中根据犯罪现象的关节点界定犯罪类型,体现罗马法重视逻辑分析,故A项正确;以“身份”作为界定犯罪现象的关节点,说明罗马法存在身份等级差别,而不是强调社会公平,故B项错误;以“数量”作为关节点划分的犯罪类型,与保护私有财产无关,故C项错误;罗马法中的“身份”包括自由人与奴隶身份、市民身份以及家庭身份,以“身份”作为界定犯罪现象的关节点之一,说明罗马法维护奴隶制等级关系,而不是维护奴隶制度,故D项错误

8.罗马法中有句名言:“没有告诉人就没有法官”,即“不告不理”的审判原则。这说明古罗马

A.压制平民利益

B.强调证据作用

C.注重司法程序

D.维护贵族利益

【答案】C

【解析】本题主要考查罗马法。“不告不理”的审判原则不能体现压制平民利益,故A项错误;“不告不理”强调诉讼的作用,而不是强调证据作用,故B项错误;“不告不理”的审判原则说明罗马法注重司法程序,故C项正确;“不告不理”的审判原则与维护贵族利益无关,故D项错误。

9.被尊为美国“宪法之父”的麦迪逊说:“如果人人都是天使,那么政府就根本没有必要。……在构筑人管理人的政府时,最困难的是:你先得让政府有能力控制百姓;接下来,你还得让它能控制住自己。”其政治理念在1787年美国宪法的主要体现是

A.总统为三军总司令

B.行政、立法、司法分立

C.人民主权高于一切

D.议会至上

【答案】B

【解析】本题主要考查美国共和制的确立——1787年宪法。A项与材料“控制住自己”要求无关,故A项错误;行政、立法、司法三权分立,具有制约权力的作用,与材料“控制住自己”要求相符,故B项正确;1787年宪法主要体现制约权力、平衡利益的原则,而不是人民主权原则,故C项错误;议会至上与1787年宪法制约权力、平衡利益的原则不符,故D项错误。

10.有人指出:德国的二元制君主立宪制在维持一个社会系统稳定性的时候,对内涵发展的阻挠必然导致向外延的扩张,对内部改造的回避和拒绝必然导致对外的冒险。这说明德国体制

A.留下了对外侵略扩张的隐患

B.有利于维持社会的稳定

C.有利于民主政治进一步发展

D.有利于内部改造的进行

【答案】A

【解析】本题主要考查德意志帝国君主立宪制的确立。据材料“向外延的扩张”“对外的冒险”可知,德国体制留下了对外侵略扩张的隐患,故A项正确;据材料“对内涵发展的阻挠必然导致向外延的扩张,对内部改造的回避和拒绝必然导致对外的冒险”可知维持社会的稳定是目的,但不是德国体制的作用,故B项错误;C项与材料“对内涵发展的阻挠”不符,故C项错误;D项与材料“对内部改造的回避”不符,故D项错误。

11.1871年颁布的《德意志帝国宪法》规定:“联邦领土由下列各邦组成:普鲁士与劳恩堡、巴伐利亚、萨克森、符腾堡、巴登、黑森……吕贝克、不来梅和汉堡,帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律……”这表明德国

A.皇帝凌驾联邦议会之上

B.各邦在联邦内享有不同的立法权

C.用法律的形式巩固革命成果

D.普鲁士在联邦中享有特权

【答案】C

【解析】本题主要考查德意志帝国君主立宪制的确立。A项与材料“帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权”无关,故A项错误;材料“帝国法律应高于各邦法律”反映了帝国法律的权威性,但不能说明各邦在联邦内享有不同的立法权,故B项错误;据材料“帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律”可知,德国用法律的形式巩固革命成果,加强中央权力,维护国家统一,故C项正确;D项与材料“帝国法律应高于各邦法律”不符,故D项错误。

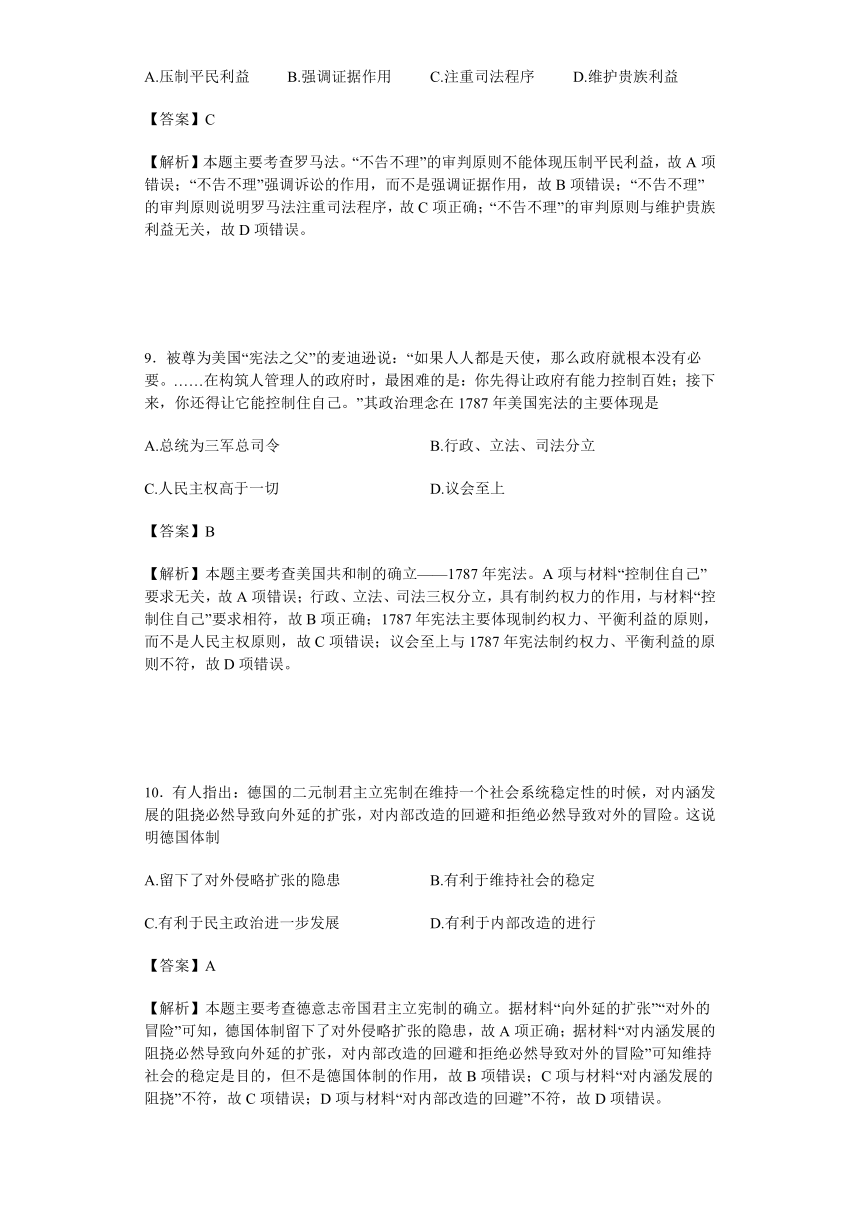

12.下表为英国政府议案在议会被修正情况统计,说明这一时期英国

A.政府对议会的影响力增强

B.议会上院势力明显衰落

C.分权制衡的原则逐渐丧失

D.统治阶级政策完全一致

【答案】A

【解析】本题主要考查英国君主立宪制的确立。据统计表可知,19世纪中后期英国政府议案在议会被修正的数量不断减少,说明这一时期英国政府对议会的影响力增强,故A项正确;材料是英国政府议案在议会被修正情况统计,不能反映议会上院与下院势力的变化,故B项错误;分权制衡的原则不是英国君主立宪制特点,故C项错误;材料中虽然19世纪中后期英国政府议案在议会被修正的数量不断减少,但是仍旧存在分歧,故D项错误。

13.钱穆先生提出了对太平天国的看法:“他们对下层民众,想推行均田制度,粗浅一些的社会主义,大抵他们是有此想法的。”能够证明这一观点的是太平天国

A.发动天京事变

B.颁布《天朝田亩制度》

C.定都天京

D.提出《资政新篇》

【答案】B

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——太平天国。天京事变是太平天国内部争权夺利的斗争,是太平天国由盛转衰的转折点,而不是“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”,故A项错误;《天朝田亩制度》废除了封建地主土地所有制、平均社会财富,与材料“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”相符,故B项正确;定都天京标志着太平天国政权的正式建立,与材料“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”无关,故C项错误;《资政新篇》是太平天国运动后期提出的具有资本主义色彩的革命纲领,与解决农民土地问题无关,故D项错误。

14.甲午中日战争后有一份《中外日报》指出:我们在以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。这表明甲午中日战争

A.宣告了自强求富的洋务运动破产

B.加深了中国社会半殖民地化的程度

C.增强了中国人的民族危机意识

D.促使知识分子关心中国的发展前途问题

【答案】C

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——甲午中日战争。A项与材料“现在别再讲那些门面话了,直截了当地讲救亡”主旨无关,故A项错误;材料“直截了当地讲救亡”不能反映中国社会性质的变化,故B项错误;据材料“直截了当地讲救亡”可知甲午中日战争增强了中国人的民族危机意识,故C项正确;鸦片战争后,列强的侵略民族危机的日益加深,知识分子逐渐开始关心中国的发展前途问题,而不是始于甲午中日战争,故D项错误。

15.两江总督刘坤一在奏疏中说:“窃查此次战事,由于匪徒籍口仇教(基督教),肆行烧杀,致酿大患,各国调舰增兵,合而谋我。”这里所说的“匪徒”是

A.太平军

B.英法联军

C.义和团

D.八国联军

【答案】C

【解析】本题主要考查1840至1900年间中国人民的反抗斗争——义和团运动。据材料“匪徒籍口仇教(基督教),肆行烧杀,致酿大患,各国调舰增兵,合而谋我”可知,该事件指义和团运动,因此这里所说的“匪徒”是义和团,故

A、B、D项错误,C项正确。

16.1902年袁世凯在天津首创中国警察制度,这是对下面哪个不平等条款的应对

A.《南京条约》:协定进出口货物关税

B.《辛丑条约》:天津不得驻扎中国军队

C.《北京条约》:增开天津为通商口岸

D.《辛丑条约》:在东交民巷设立使馆区

【答案】B

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——《辛丑条约》。《南京条约》签订于1842年,当时天津不是作为通商口岸被开放,故A项错误;《辛丑条约》签订于1901年,条约中规定天津不得驻扎中国军队,因此袁世凯在天津首创中国警察制度是对《辛丑条约》该条款的应对,故B项正确;1860年《北京条约》签订,增开天津为通商口岸,与警察制度的建立无关,故C项错误;东交民巷位于北京,故D项错误。

17.《中华民国临时约法》第五章规定:“国务员辅佐临时大总统负其责任。国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。”此规定旨在

A.实行三权分立

B.限制总统权力

C.规定主权在民

D.保障自由平等

【答案】B

【解析】本题主要考查辛亥革命——《中华民国临时约法》。材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”没有体现三权分立,故A项错误;“国务员辅佐临时大总统负其责任”体现了责任内阁制原则,以限制总统权力,故B项正确;材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”主要反映的是限制总统权力,与主权在民无关,故C项错误;材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”主要反映的是限制总统权力,与保障自由平等无关,故D项错误。

18.参加过五四运动的罗家伦说:“自从受了‘五四’这个大刺激以后……无论是谁,都觉得从前的老法子不适用,不能不别开生面,去找新的,这种潮流布满于青年界。”这说明五四运动最直接的影响是

A.推动了中国共产党的成立

B.促进了中国教育的改进

C.促进了马克思主义的传播

D.促进了各个阶层的觉醒

【答案】C

【解析】本题主要考查五四运动。五四运动使无产阶级登上历史舞台与中国共产党的成立没有直接关系,故A项错误;五四运动与中国教育的改进没有直接关系,故B项错误;据材料“去找新的,这种潮流布满于青年界”可知五四运动促进了马克思主义的传播,故C项正确;D项与材料“青年界”不符,故D项错误。

19.“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段话最可能出自

A.《独立宣言》

B.《共产党宣言》

C.《人权宣言》

D.《共同纲领》

【答案】B

【解析】本题主要考查《共产党宣言》。《独立宣言》是美国独立战争时期的历史文献,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”不符,故A项错误;《共产党宣言》是无产阶级推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政的理论武器,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”相符,故B项正确;《人权宣言》是法国大革命时期的历史文献,代表资产阶级利益,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”不符,故C项错误;《共同纲领》是新中国初期的施政纲领,确立了人民民主专政制度,材料“那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”与中国国情不符,故D项错误。

20.马克思说:“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级。”第一次实践了这一观点的是

A.巴黎公社

B.俄国二月革命

C.俄国十月革命

D.新中国的成立

【答案】A

【解析】本题主要考查巴黎公社。巴黎公社运动是无产阶级建立政权的第一次伟大尝试,故A项正确;俄国二月革命推翻了俄国沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面,而不是“使无产阶级上升为统治阶级”,故B项错误;俄国十月革命建立了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家,但不是“无产阶级上升为统治阶级”的第一次实践,故C项错误;新中国的成立标志着新民主主义革命的胜利,建立了人民民主专政的社会主义国家,但不是“无产阶级上升为统治阶级”的第一次实践,故D项错误。

21.“我们时代最使人震惊的事业是……按照他脑海里所构想的模式缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活,引入了一种全新的组织,并且成为全世界的一种新秩序的象征,为一些人所钦佩,为许多人所痛骂,但却没有人能无视它。”这里评价的人物是

A.梭伦

B.孟德斯鸠

C.列宁

D.毛泽东

【答案】C

【解析】本题主要考查俄国十月革命——列宁。梭伦是古代雅典民主制度的改革家,代表奴隶主阶级的利益,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”不符,故A项错误;孟德斯鸠是资产阶级启蒙思想家,提出三权分立学说,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”不符,故B项错误;列宁领导无产阶级革命,建立了世界上第一个社会主义国家,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”相符,故C项正确;毛泽东领导了新民主主义革命的胜利,建立起了人民民主专政的社会主义国家,但中国并不是世界上第一个社会主义国家,与材料“成为全世界的一种新秩序的象征”不符,故D项错误。

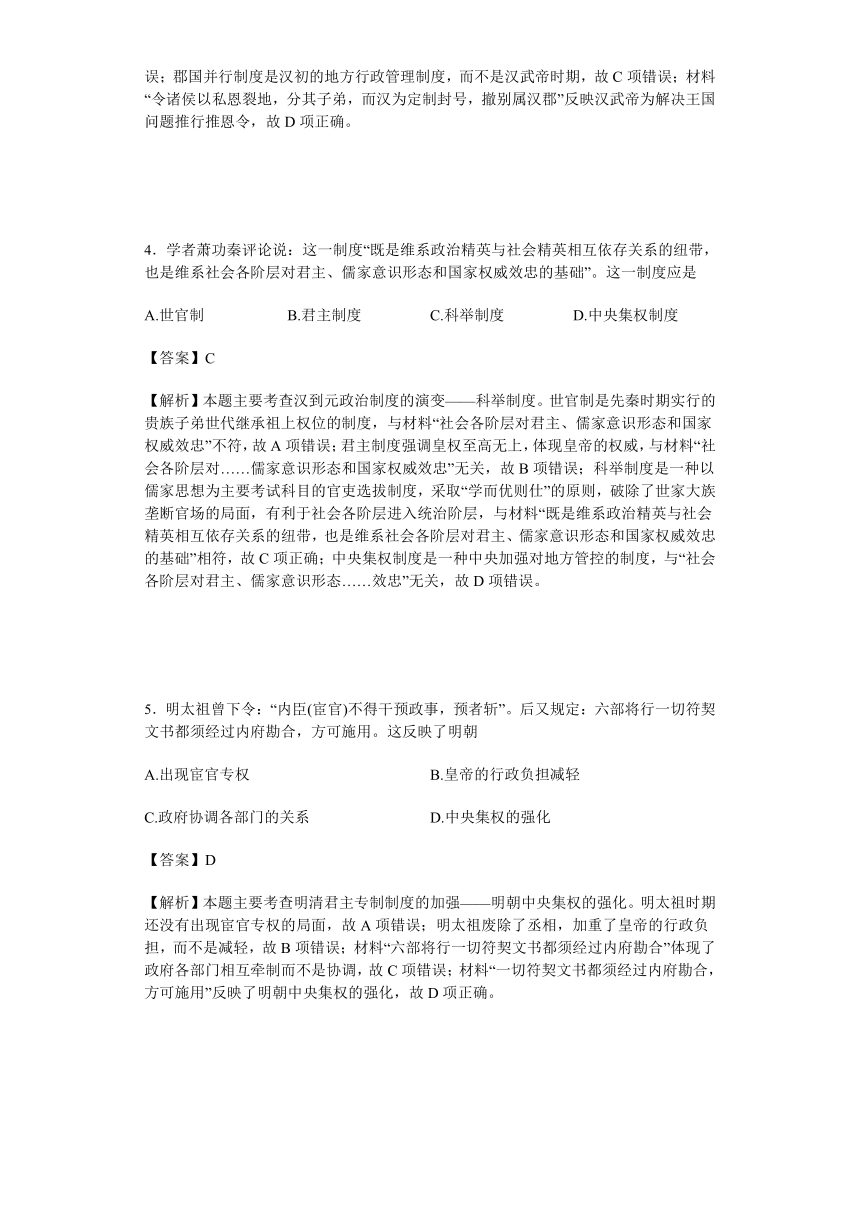

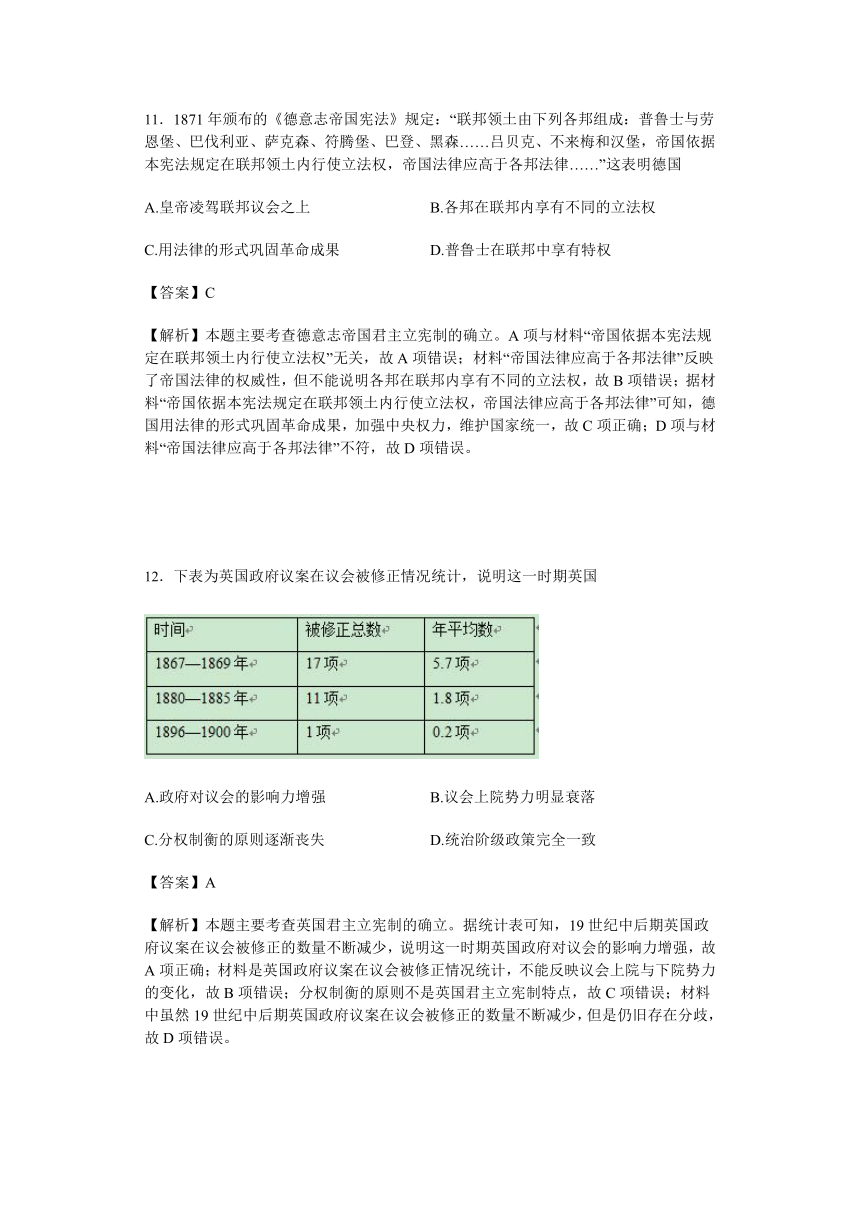

22.下图为1912年之前至1929年国民党入党数量统计表。据图可知,国民党党员数量变化最大的时期是

A.辛亥革命时期

B.袁氏称帝时期

C.国民革命时期

D.抗日战争时期

【答案】C

【解析】本题主要考查新民主主义革命——国民革命时期。辛亥革命时期(1911年)与材料中的时间“1912年之前至1929年”不符,故A项错误;袁氏称帝时期国民党遭到打压,因此不是国民党党员数量变化最大的时期,故B项错误;国民革命时期国共两党实现合作,共产党党员以个人名义加入国民党,因此是国民党党员数量变化最大的时期,故C项正确;抗日战争时期国共两党以党外合作的形式一致抗日,因此不是国民党党员数量变化最大的时期,故D项错误。

23.1926年,毛泽东指出:“论功行赏,如果完成民主革命的功绩作十分,则市民(工人)及军事的功绩只占三分,农民在乡村革命的功绩要占七分。”在这一思想指导下,毛泽东

A.开辟了农村革命根据地

B.推动了第一次国共合作的实现

C.放弃发动工人参与革命

D.开展了国民革命运动

【答案】A

【解析】本题主要考查新民主主义革命——农村革命根据地的建立。据材料“农民在乡村革命的功绩要占七分”可知毛泽东看到农村革命的重要性,因此在国共十年对峙时期开辟了农村革命根据地,故A项正确;1924年1月国民党一大的召开标志着第一次国共合作的实现,1926年国共已经实现了合作,故B项错误;据材料“市民(工人)及军事的功绩只占三分”可知,毛泽东并没有放弃发动工人参与革命,故C项错误;建立农村革命根据地在国民革命运动之后,故D项错误。

24.“根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战等。……两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡。”这说明

A.国民党积极抗战给日军以沉重的打击

B.国民党和共产党都是抗日的中流砥柱

C.国共合作是取得抗战胜利的根本原因

D.国民党全面抗战增强抗战胜利的信心

【答案】A

【解析】本题主要考查中国军民的抗日斗争——国民党的抗战。据材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”可知国民党积极抗战给日军以沉重的打击,故A项正确;材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”只是反映了国民党的抗战,故B项错误;材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”只是反映了国民党的抗战,没有体现国共合作抗战,故C项错误;国民党坚持片面抗战路线,没有广泛发动群众,故D项错误。

25.1944年下半年,陕甘宁边区开始筹措粮食、蔬菜、纸张、药品以及其他物资。以当时遍地都是的马兰草作为原料,制造出了一种比较适用的马兰纸,解决了纸张的供应问题。由此可推断陕甘宁边区政府正在筹备

A.宣传即将到来的抗战胜利

B.召开中共“七大”

C.刊印《毛主席语录》

D.发起“百团大战”

【答案】B

【解析】本题主要考查中国军民的抗日斗争——中共“七大”。1945年8月,正面战场和敌后军民发起全面反攻,因此“1944年下半年”不是宣传即将到来的抗战胜利,故A项错误;1945年4月,中共在延安召开“七大”,因此“1944年下半年,陕甘宁边区开始筹措粮食、蔬菜、纸张、药品以及其他物资”,应当是为即将召开的中共“七大”服务,故B项正确;《毛主席语录》是二十世纪六十年代初编辑出版,故C项错误;“百团大战”发生于1940年下半年,故D项错误。

26.1948年12月30日,新华社发表了毛泽东起草的新年献词《将革命进行到底》。这里的“革命”应该是指

A.土地革命

B.国民大革命

C.新民主主义革命

D.文化大革命

【答案】C

【解析】本题主要考查新民主主义革命。土地革命是国共十年对峙时期(1927—1937),与材料时间“1948年12月30日”不符,故A项错误;国民大革命是第一次国共合作时期(1924—1927),与材料时间“1948年12月30日”不符,故B项错误;1948年12月30日正处于新民主主义革命时期的最后阶段,是解放战争时期,故C项正确;“文化大革命”是1966—1976年,与材料时间“1948年12月30日”不符,故D项错误。

27.先生、小姐、阁下、女士等中国人的传统称谓在大陆几乎消亡。突然间,人们似乎不再有身份、性别的差异,有时候为了表示一下区别,可以称“老同志”“小同志”“女同志”“男同志”,还有“领导同志”“解放军同志”“警察同志”。这个现象发生在

A.鸦片战争后

B.民国成立后

C.解放战争时期

D.新中国成立后

【答案】D

【解析】本题主要考查现代中国社会习俗的变化。鸦片战争后中国传统称谓变化不大,故A项错误;民国成立后革除了历代官厅“大人”“老爷”等称呼,而不是“先生、小姐、阁下、女士”,故B项错误;解放战争时期,“先生、小姐、阁下、女士等中国人的传统称谓”没有在大陆消亡,故C项错误;新中国成立后,建立起了人民民主专政的社会主义制度,人民翻身成为国家的主人,因此“不再有身份、性别的差异”,出现了“老同志”“小同志”“女同志”“男同志”的称呼,故D项正确。

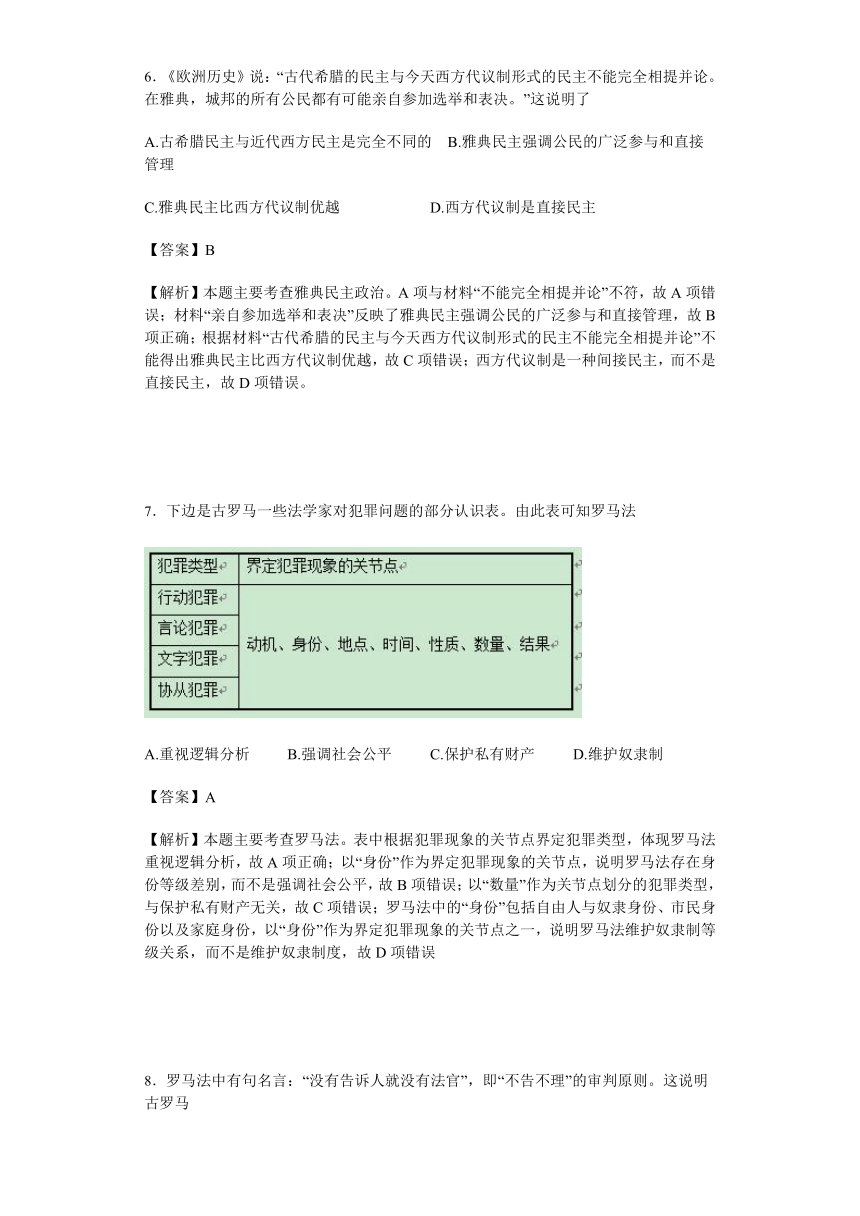

28.下表是中国历史上空前的规模巨大的民主选举运动的部分数据。这次选举是为了召开

A.1913年中华民国国会

B.1946年重庆政治协商会议

C.1949年中国人民政治协商会议

D.1954年人民代表大会

【答案】D

【解析】本题主要考查现代中国民主政治制度的建设——1954年人民代表大会。1913年中华民国国会是资产阶级的国会,没有基层选举单位与代表,故A项错误;1946年重庆政治协商会议是中国国民党、中国共产党以及各民主党派为抗战后的和平建国大业在重庆召开的会议,没有进行基层选举,故B项错误;1949年中国人民政治协商会议是中共与各民主党派、无党派人士召开的筹建新中国的会议,没有经过大规模的基层选举,故C项错误;1954年人民代表大会是自下而上逐级民主选举产生的具有广泛代表性的全国人民代表大会,与材料反映的基础选举相符,故D项正确。

29.“文革”期间,哪种情况或言行可能不会遭到批判

A.收听“美国之音”“莫斯科广播电台”

B.朝鲜战争中全军被俘的志愿军180师

C.宣扬“中国会出现资本主义复辟”

D.发表“太阳为什么有黑子?”的文章

【答案】C

【解析】本题主要考查“文化大革命”。“文革”期间实行以“阶级斗争为纲”的政治路线,因此收听“美国之音”“莫斯科广播电台”肯定会遭到批判,故A项不符合题意;“文革”期间,讨论“被俘的志愿军”会遭到批判,故B项不符合题意;宣扬“中国会出现资本主义复辟”,主张阶级斗争,符合以“阶级斗争为纲”的政治路线,故C项符合题意;发表“太阳为什么有黑子?”的文章有攻击毛主席之嫌,可能会遭到批判,故D项不符合题意。

30.20世纪80年代初中国进行修宪,有代表提出将全国人大分为两个院,分别叫做“地区院”和“社会院”。北京、上海等14个地方赞成设两院,认为这有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到。河北、山东等11个地方不赞成设两院,认为这种体制集中意见很麻烦,不适合现实国情。这说明

A.两院制会降低全国人大的地位

B.大多数地区反对实行西方的两院制

C.政治体制改革呈现活跃的局面

D.一院制才能体现人民当家作主原则

【答案】C

【解析】本题主要考查改革开放以来民主与法制的建设——政治体制改革。据材料“有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到”可知全国人大分为两个院并不会降低全国人大的地位,故A项错误;B项与材料“14个地方赞成设两院”“11个地方不赞成设两院”不符,故B项错误;材料“14个地方赞成设两院”“11个地方不赞成设两院”反映了政治体制改革呈现活跃的局面,故C项正确;据材料“设两院,认为这有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到”可知,主张实行两院制也是为了发扬民主,体现了人民当家作主原则,故D项错误。

二、综合题:共2题

31.古往今来,中外的有识之士都在不断地追求政治进步,不同的历史因素造就了各具特色的政治制度。阅读材料,回答问题。

材料一 中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖的。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些,但是今天的情况却正好相反。

——孟德斯鸠(

1689—1755)

材料二 (雅典)最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官是主要执政官,全部属于贵族。……后来朝益于民主化的方向发展。急速发展的贸易创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合,要求政治自由化。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社会进步方式……从此以后,英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革。

——北京大学历史系教授钱秉旦

材料四 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国《新德意志报》

(1)列举清时期一个典型史实,简要说明材料一中“今天的情况却正好相反”的观点。

(2)根据材料二,指出雅典政治制度经历了怎样的过程?雅典“政治自由化”的原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学,概述17世纪晚期至19世纪中期英国政制改革的和平进程。

(4)据材料四并结合所学知识,列举一个近代中国(1840—1919年)复制西方民主的事例。并指出新中国初期“特殊的民主”的主要形式。

【答案】(1)清朝设军机处(或军机房或总理处)。清朝中枢权力机关,完全听命于皇帝;皇帝通过其总揽军政大权,实现绝对君权。

(2)过程:君主政体一寡头政治一民主政治。

原因:贸易的急速发展(商品经济的发展);中产阶级和农民的联合。

(3)确立君主立宪制;19世纪中期形成责任内阁制,国王“统而不治”;1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权力。

(4)事例:维新变法、清末新政(预备立宪)、辛亥革命。

形式:人民代表大会制度;民族区域自治制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

【解析】本题主要考查明清君主专制制度的加强、雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、近代中国的西方民主的实践、现代中国民主政治制度的建设。

第(1)问,可以结合所学清朝军机处的设置说明君主专制的强化。

第(2)问,第一小问“过程”,据材料二“最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。……后来朝益于民主化的方向发展”得出,君主政体—寡头政治—民主政治;第二小问“原因”,据材料二“急速发展的贸易创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合”得出贸易的急速发展,中产阶级和农民的联合。

第(3)问,17世纪晚期,根据所学得出,通过《权利法案》确立君主立宪制;19世纪中期,据材料三“在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革”并结合所学得出形成责任内阁制,国王“统而不治”,1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权力。

第(4)问,第一小问“事例”,1840—1919年复制西方民主的事例,根据所学可以列举维新变法、清末新政(预备立宪)、辛亥革命等事例;第二小问“形式”,根据所学可以列举人民代表大会制、民族区域自治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等。

32.共和作为一种政体,是与君主制相对而言的。古典共和最显著的特点是公民美德,近代共和则既强调对公共权力的制约与平衡,也强调公民的权利与自由。阅读材料,回答问题。

材料一 立法权属于议会,众议院议员由成年男子直接选出,参议院议员由间接选举产生;参议院有权否决众议院的决议案。总统由参议院和众议院联席会议选出,任期七年,可连选连任。行政权由总统和内阁掌握,总统是国家元首和军队最高统帅,可任命部长等高级官员,提出法案;经众议院同意有权任命内阁;经参议院同意有权解散众议院。

一一摘引自1875年《法兰西第三共和国宪法》

材料二 孙中山认为共和政体虽然是当时盛行于欧美各国的代议政体,但仍有其弊端。坚持共和国的根本原则、即国家主权属于全体国民所有的人民主权原则,并希望借鉴瑞士、美国等国的经验,“如美国则已有十四省树直接民权之模,而瑞士则全乎直接民权制度也”,来补充代议制民主政体的不足:“更有进者,本党主张之民权主义,为直接民权。国民除选举权外,并有创制权、复决权及罢免权,庶足以制裁议会之专制,即于现行代议制之流弊,亦能为根本之刷新。”“但此种民权,不宜以广漠之省境施行之,故当以县为单位”。

一一据孙中山《中华民国之意义》(1916年)整理

(1)根据材料一,概括指出法国政治制度的特点。

(2)根据材料二,指出孙中山对欧美共和政体的评价,并概括孙中山提倡民国政体新设想的主要内容。

(3)结合所学知识,简要分析孙中山的设想在当时中国不能实现的主要原因。

【答案】(1)特点:采取共和制;实行分权,议会掌握立法权、总统掌握行政权;实行选举制度;总统和内阁对议会负责;参议院制约众议院;具有君主制色彩。

(2)评价:肯定其坚持人民主权原则:批判其存在议会专制的的弊端。

内容:国民享有创制权、复决权及罢免权;直接民权;实行县级自治。

(3)专制势力比较强大;资产阶级革命党力量涣散。

【解析】本题主要考查法国共和制的确立、孙中山的三民主义。

第(1)问,据材料一“立法权属于议会”“行政权由总统和内阁掌握”得出实行分权,议会掌握立法权,总统掌握行政权;据材料一“众议院议员由成年男子直接选出,参议院议员由间接选举产生”“总统由参议院和众议院联席会议选出”得出实行选举制度;据材料一“总统由参议院和众议院联席会议选出,任期七年”得出采取共和制;据材料一“行政权由总统和内阁掌握,总统是国家元首和军队最高统帅,可任命部长等高级官员,提出法案”得出具有君主制色彩;据材料一“经众议院同意有权任命内阁”得出总统和内阁对议会负责;据材料一“经参议院同意有权解散众议院”得出参议院制约众议院。

第(2)问,第一小问“评价”,根据材料二可知孙中山对欧美共和政体采取辩证的态度,据材料二“国家主权属于全体国民所有的人民主权原则”得出肯定其坚持人民主权原则;据材料二“‘如美国则已有十四省树直接民权之模,而瑞士则全乎直接民权制度也’,来补充代议制民主政体的不足”得出批判其存在议会专制的弊端;第二小问“内容”,据材料二“本党主张之民权主义,为直接民权”得出直接民权;据材料二“国民除选举权外,并有创制权、复决权及罢免权,庶足以制裁议会之专制”得出国民享有创制权、复决权及罢免权;据材料二“当以县为单位”得出实行县级自治。

第(3)问,孙中山的设想在当时中国不能实现的主要原因,根据所学从资产阶级革命党本身的问题以及当时的专制势力等方面回答。

一、单选题:共30题

1.《中国大百科全书》中说:这种制度是“中国古代社会中凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”。这种制度是

A.分封制

B.宗法制

C.郡县制

D.世袭制

【答案】B

【解析】本题主要考查商周时期的政治制度——宗法制。分封制是一种为巩固周王室统治而实行的地方行政管理制度,分封对象主要为王族、功臣和古代帝王后代,与材料“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”不符,故A项错误;宗法制是一种按照血缘宗族关系分配政治权力的政治制度,故B项正确;郡县制是一种中央垂直管理地方的制度,与材料“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度”不符,故C项错误;世袭制是一种权力在一姓中世代相袭的制度,而不是“对族人进行管辖和处置的制度”,故D项错误。

2.柳宗元称郡县制“摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也”。柳宗元认为郡县制

A.有利于加强中央集权

B.有利于加强君主专制

C.有利于社会经济发展

D.彻底消除了封建割据

【答案】A

【解析】本题主要考查秦中央集权制度的形成——郡县制。据材料“摄制四海,运于掌握之内”可知,郡县制有利于加强中央集权,故A项正确;材料“摄制四海,运于掌握之内”与君主专制无关,故B项错误;C项与材料“摄制四海,运于掌握之内”无关,故C项错误;郡县制有利于抑制封建割据,但不能达到“彻底消除了封建割据”的作用,故D项错误。

3.据史书记载:汉武帝“用主父偃谋,令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡。汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云”。此记载反映了汉武帝推行

A.分封制

B.郡县制

C.郡国并行制度

D.推恩令

【答案】D

【解析】本题主要考查汉到元政治制度的演变。分封制是西周时推行的地方行政管理制度,不是汉武帝时期,故A项错误;材料“令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡”反映汉武帝为解决王国问题推行推恩令,而不是郡县制,故B项错误;郡国并行制度是汉初的地方行政管理制度,而不是汉武帝时期,故C项错误;材料“令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,撤别属汉郡”反映汉武帝为解决王国问题推行推恩令,故D项正确。

4.学者萧功秦评论说:这一制度“既是维系政治精英与社会精英相互依存关系的纽带,也是维系社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠的基础”。这一制度应是

A.世官制

B.君主制度

C.科举制度

D.中央集权制度

【答案】C

【解析】本题主要考查汉到元政治制度的演变——科举制度。世官制是先秦时期实行的贵族子弟世代继承祖上权位的制度,与材料“社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠”不符,故A项错误;君主制度强调皇权至高无上,体现皇帝的权威,与材料“社会各阶层对……儒家意识形态和国家权威效忠”无关,故B项错误;科举制度是一种以儒家思想为主要考试科目的官吏选拔制度,采取“学而优则仕”的原则,破除了世家大族垄断官场的局面,有利于社会各阶层进入统治阶层,与材料“既是维系政治精英与社会精英相互依存关系的纽带,也是维系社会各阶层对君主、儒家意识形态和国家权威效忠的基础”相符,故C项正确;中央集权制度是一种中央加强对地方管控的制度,与“社会各阶层对君主、儒家意识形态……效忠”无关,故D项错误。

5.明太祖曾下令:“内臣(宦官)不得干预政事,预者斩”。后又规定:六部将行一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用。这反映了明朝

A.出现宦官专权

B.皇帝的行政负担减轻

C.政府协调各部门的关系

D.中央集权的强化

【答案】D

【解析】本题主要考查明清君主专制制度的加强——明朝中央集权的强化。明太祖时期还没有出现宦官专权的局面,故A项错误;明太祖废除了丞相,加重了皇帝的行政负担,而不是减轻,故B项错误;材料“六部将行一切符契文书都须经过内府勘合”体现了政府各部门相互牵制而不是协调,故C项错误;材料“一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用”反映了明朝中央集权的强化,故D项正确。

6.《欧洲历史》说:“古代希腊的民主与今天西方代议制形式的民主不能完全相提并论。在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决。”这说明了

A.古希腊民主与近代西方民主是完全不同的

B.雅典民主强调公民的广泛参与和直接管理

C.雅典民主比西方代议制优越

D.西方代议制是直接民主

【答案】B

【解析】本题主要考查雅典民主政治。A项与材料“不能完全相提并论”不符,故A项错误;材料“亲自参加选举和表决”反映了雅典民主强调公民的广泛参与和直接管理,故B项正确;根据材料“古代希腊的民主与今天西方代议制形式的民主不能完全相提并论”不能得出雅典民主比西方代议制优越,故C项错误;西方代议制是一种间接民主,而不是直接民主,故D项错误。

7.下边是古罗马一些法学家对犯罪问题的部分认识表。由此表可知罗马法

A.重视逻辑分析

B.强调社会公平

C.保护私有财产

D.维护奴隶制

【答案】A

【解析】本题主要考查罗马法。表中根据犯罪现象的关节点界定犯罪类型,体现罗马法重视逻辑分析,故A项正确;以“身份”作为界定犯罪现象的关节点,说明罗马法存在身份等级差别,而不是强调社会公平,故B项错误;以“数量”作为关节点划分的犯罪类型,与保护私有财产无关,故C项错误;罗马法中的“身份”包括自由人与奴隶身份、市民身份以及家庭身份,以“身份”作为界定犯罪现象的关节点之一,说明罗马法维护奴隶制等级关系,而不是维护奴隶制度,故D项错误

8.罗马法中有句名言:“没有告诉人就没有法官”,即“不告不理”的审判原则。这说明古罗马

A.压制平民利益

B.强调证据作用

C.注重司法程序

D.维护贵族利益

【答案】C

【解析】本题主要考查罗马法。“不告不理”的审判原则不能体现压制平民利益,故A项错误;“不告不理”强调诉讼的作用,而不是强调证据作用,故B项错误;“不告不理”的审判原则说明罗马法注重司法程序,故C项正确;“不告不理”的审判原则与维护贵族利益无关,故D项错误。

9.被尊为美国“宪法之父”的麦迪逊说:“如果人人都是天使,那么政府就根本没有必要。……在构筑人管理人的政府时,最困难的是:你先得让政府有能力控制百姓;接下来,你还得让它能控制住自己。”其政治理念在1787年美国宪法的主要体现是

A.总统为三军总司令

B.行政、立法、司法分立

C.人民主权高于一切

D.议会至上

【答案】B

【解析】本题主要考查美国共和制的确立——1787年宪法。A项与材料“控制住自己”要求无关,故A项错误;行政、立法、司法三权分立,具有制约权力的作用,与材料“控制住自己”要求相符,故B项正确;1787年宪法主要体现制约权力、平衡利益的原则,而不是人民主权原则,故C项错误;议会至上与1787年宪法制约权力、平衡利益的原则不符,故D项错误。

10.有人指出:德国的二元制君主立宪制在维持一个社会系统稳定性的时候,对内涵发展的阻挠必然导致向外延的扩张,对内部改造的回避和拒绝必然导致对外的冒险。这说明德国体制

A.留下了对外侵略扩张的隐患

B.有利于维持社会的稳定

C.有利于民主政治进一步发展

D.有利于内部改造的进行

【答案】A

【解析】本题主要考查德意志帝国君主立宪制的确立。据材料“向外延的扩张”“对外的冒险”可知,德国体制留下了对外侵略扩张的隐患,故A项正确;据材料“对内涵发展的阻挠必然导致向外延的扩张,对内部改造的回避和拒绝必然导致对外的冒险”可知维持社会的稳定是目的,但不是德国体制的作用,故B项错误;C项与材料“对内涵发展的阻挠”不符,故C项错误;D项与材料“对内部改造的回避”不符,故D项错误。

11.1871年颁布的《德意志帝国宪法》规定:“联邦领土由下列各邦组成:普鲁士与劳恩堡、巴伐利亚、萨克森、符腾堡、巴登、黑森……吕贝克、不来梅和汉堡,帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律……”这表明德国

A.皇帝凌驾联邦议会之上

B.各邦在联邦内享有不同的立法权

C.用法律的形式巩固革命成果

D.普鲁士在联邦中享有特权

【答案】C

【解析】本题主要考查德意志帝国君主立宪制的确立。A项与材料“帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权”无关,故A项错误;材料“帝国法律应高于各邦法律”反映了帝国法律的权威性,但不能说明各邦在联邦内享有不同的立法权,故B项错误;据材料“帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律”可知,德国用法律的形式巩固革命成果,加强中央权力,维护国家统一,故C项正确;D项与材料“帝国法律应高于各邦法律”不符,故D项错误。

12.下表为英国政府议案在议会被修正情况统计,说明这一时期英国

A.政府对议会的影响力增强

B.议会上院势力明显衰落

C.分权制衡的原则逐渐丧失

D.统治阶级政策完全一致

【答案】A

【解析】本题主要考查英国君主立宪制的确立。据统计表可知,19世纪中后期英国政府议案在议会被修正的数量不断减少,说明这一时期英国政府对议会的影响力增强,故A项正确;材料是英国政府议案在议会被修正情况统计,不能反映议会上院与下院势力的变化,故B项错误;分权制衡的原则不是英国君主立宪制特点,故C项错误;材料中虽然19世纪中后期英国政府议案在议会被修正的数量不断减少,但是仍旧存在分歧,故D项错误。

13.钱穆先生提出了对太平天国的看法:“他们对下层民众,想推行均田制度,粗浅一些的社会主义,大抵他们是有此想法的。”能够证明这一观点的是太平天国

A.发动天京事变

B.颁布《天朝田亩制度》

C.定都天京

D.提出《资政新篇》

【答案】B

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——太平天国。天京事变是太平天国内部争权夺利的斗争,是太平天国由盛转衰的转折点,而不是“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”,故A项错误;《天朝田亩制度》废除了封建地主土地所有制、平均社会财富,与材料“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”相符,故B项正确;定都天京标志着太平天国政权的正式建立,与材料“推行均田制度,粗浅一些的社会主义”无关,故C项错误;《资政新篇》是太平天国运动后期提出的具有资本主义色彩的革命纲领,与解决农民土地问题无关,故D项错误。

14.甲午中日战争后有一份《中外日报》指出:我们在以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。这表明甲午中日战争

A.宣告了自强求富的洋务运动破产

B.加深了中国社会半殖民地化的程度

C.增强了中国人的民族危机意识

D.促使知识分子关心中国的发展前途问题

【答案】C

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——甲午中日战争。A项与材料“现在别再讲那些门面话了,直截了当地讲救亡”主旨无关,故A项错误;材料“直截了当地讲救亡”不能反映中国社会性质的变化,故B项错误;据材料“直截了当地讲救亡”可知甲午中日战争增强了中国人的民族危机意识,故C项正确;鸦片战争后,列强的侵略民族危机的日益加深,知识分子逐渐开始关心中国的发展前途问题,而不是始于甲午中日战争,故D项错误。

15.两江总督刘坤一在奏疏中说:“窃查此次战事,由于匪徒籍口仇教(基督教),肆行烧杀,致酿大患,各国调舰增兵,合而谋我。”这里所说的“匪徒”是

A.太平军

B.英法联军

C.义和团

D.八国联军

【答案】C

【解析】本题主要考查1840至1900年间中国人民的反抗斗争——义和团运动。据材料“匪徒籍口仇教(基督教),肆行烧杀,致酿大患,各国调舰增兵,合而谋我”可知,该事件指义和团运动,因此这里所说的“匪徒”是义和团,故

A、B、D项错误,C项正确。

16.1902年袁世凯在天津首创中国警察制度,这是对下面哪个不平等条款的应对

A.《南京条约》:协定进出口货物关税

B.《辛丑条约》:天津不得驻扎中国军队

C.《北京条约》:增开天津为通商口岸

D.《辛丑条约》:在东交民巷设立使馆区

【答案】B

【解析】本题主要考查1840至1900年间西方列强侵略——《辛丑条约》。《南京条约》签订于1842年,当时天津不是作为通商口岸被开放,故A项错误;《辛丑条约》签订于1901年,条约中规定天津不得驻扎中国军队,因此袁世凯在天津首创中国警察制度是对《辛丑条约》该条款的应对,故B项正确;1860年《北京条约》签订,增开天津为通商口岸,与警察制度的建立无关,故C项错误;东交民巷位于北京,故D项错误。

17.《中华民国临时约法》第五章规定:“国务员辅佐临时大总统负其责任。国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。”此规定旨在

A.实行三权分立

B.限制总统权力

C.规定主权在民

D.保障自由平等

【答案】B

【解析】本题主要考查辛亥革命——《中华民国临时约法》。材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”没有体现三权分立,故A项错误;“国务员辅佐临时大总统负其责任”体现了责任内阁制原则,以限制总统权力,故B项正确;材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”主要反映的是限制总统权力,与主权在民无关,故C项错误;材料“国务员辅佐临时大总统负其责任”主要反映的是限制总统权力,与保障自由平等无关,故D项错误。

18.参加过五四运动的罗家伦说:“自从受了‘五四’这个大刺激以后……无论是谁,都觉得从前的老法子不适用,不能不别开生面,去找新的,这种潮流布满于青年界。”这说明五四运动最直接的影响是

A.推动了中国共产党的成立

B.促进了中国教育的改进

C.促进了马克思主义的传播

D.促进了各个阶层的觉醒

【答案】C

【解析】本题主要考查五四运动。五四运动使无产阶级登上历史舞台与中国共产党的成立没有直接关系,故A项错误;五四运动与中国教育的改进没有直接关系,故B项错误;据材料“去找新的,这种潮流布满于青年界”可知五四运动促进了马克思主义的传播,故C项正确;D项与材料“青年界”不符,故D项错误。

19.“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段话最可能出自

A.《独立宣言》

B.《共产党宣言》

C.《人权宣言》

D.《共同纲领》

【答案】B

【解析】本题主要考查《共产党宣言》。《独立宣言》是美国独立战争时期的历史文献,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”不符,故A项错误;《共产党宣言》是无产阶级推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政的理论武器,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”相符,故B项正确;《人权宣言》是法国大革命时期的历史文献,代表资产阶级利益,与材料“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”不符,故C项错误;《共同纲领》是新中国初期的施政纲领,确立了人民民主专政制度,材料“那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会”与中国国情不符,故D项错误。

20.马克思说:“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级。”第一次实践了这一观点的是

A.巴黎公社

B.俄国二月革命

C.俄国十月革命

D.新中国的成立

【答案】A

【解析】本题主要考查巴黎公社。巴黎公社运动是无产阶级建立政权的第一次伟大尝试,故A项正确;俄国二月革命推翻了俄国沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面,而不是“使无产阶级上升为统治阶级”,故B项错误;俄国十月革命建立了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家,但不是“无产阶级上升为统治阶级”的第一次实践,故C项错误;新中国的成立标志着新民主主义革命的胜利,建立了人民民主专政的社会主义国家,但不是“无产阶级上升为统治阶级”的第一次实践,故D项错误。

21.“我们时代最使人震惊的事业是……按照他脑海里所构想的模式缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活,引入了一种全新的组织,并且成为全世界的一种新秩序的象征,为一些人所钦佩,为许多人所痛骂,但却没有人能无视它。”这里评价的人物是

A.梭伦

B.孟德斯鸠

C.列宁

D.毛泽东

【答案】C

【解析】本题主要考查俄国十月革命——列宁。梭伦是古代雅典民主制度的改革家,代表奴隶主阶级的利益,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”不符,故A项错误;孟德斯鸠是资产阶级启蒙思想家,提出三权分立学说,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”不符,故B项错误;列宁领导无产阶级革命,建立了世界上第一个社会主义国家,与材料“缔造了一个诺大的国家,改变了每个工人、每个农民、每个中产者的生活”相符,故C项正确;毛泽东领导了新民主主义革命的胜利,建立起了人民民主专政的社会主义国家,但中国并不是世界上第一个社会主义国家,与材料“成为全世界的一种新秩序的象征”不符,故D项错误。

22.下图为1912年之前至1929年国民党入党数量统计表。据图可知,国民党党员数量变化最大的时期是

A.辛亥革命时期

B.袁氏称帝时期

C.国民革命时期

D.抗日战争时期

【答案】C

【解析】本题主要考查新民主主义革命——国民革命时期。辛亥革命时期(1911年)与材料中的时间“1912年之前至1929年”不符,故A项错误;袁氏称帝时期国民党遭到打压,因此不是国民党党员数量变化最大的时期,故B项错误;国民革命时期国共两党实现合作,共产党党员以个人名义加入国民党,因此是国民党党员数量变化最大的时期,故C项正确;抗日战争时期国共两党以党外合作的形式一致抗日,因此不是国民党党员数量变化最大的时期,故D项错误。

23.1926年,毛泽东指出:“论功行赏,如果完成民主革命的功绩作十分,则市民(工人)及军事的功绩只占三分,农民在乡村革命的功绩要占七分。”在这一思想指导下,毛泽东

A.开辟了农村革命根据地

B.推动了第一次国共合作的实现

C.放弃发动工人参与革命

D.开展了国民革命运动

【答案】A

【解析】本题主要考查新民主主义革命——农村革命根据地的建立。据材料“农民在乡村革命的功绩要占七分”可知毛泽东看到农村革命的重要性,因此在国共十年对峙时期开辟了农村革命根据地,故A项正确;1924年1月国民党一大的召开标志着第一次国共合作的实现,1926年国共已经实现了合作,故B项错误;据材料“市民(工人)及军事的功绩只占三分”可知,毛泽东并没有放弃发动工人参与革命,故C项错误;建立农村革命根据地在国民革命运动之后,故D项错误。

24.“根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战等。……两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡。”这说明

A.国民党积极抗战给日军以沉重的打击

B.国民党和共产党都是抗日的中流砥柱

C.国共合作是取得抗战胜利的根本原因

D.国民党全面抗战增强抗战胜利的信心

【答案】A

【解析】本题主要考查中国军民的抗日斗争——国民党的抗战。据材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”可知国民党积极抗战给日军以沉重的打击,故A项正确;材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”只是反映了国民党的抗战,故B项错误;材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263251人,同时也付出了1019911人的重大伤亡”只是反映了国民党的抗战,没有体现国共合作抗战,故C项错误;国民党坚持片面抗战路线,没有广泛发动群众,故D项错误。

25.1944年下半年,陕甘宁边区开始筹措粮食、蔬菜、纸张、药品以及其他物资。以当时遍地都是的马兰草作为原料,制造出了一种比较适用的马兰纸,解决了纸张的供应问题。由此可推断陕甘宁边区政府正在筹备

A.宣传即将到来的抗战胜利

B.召开中共“七大”

C.刊印《毛主席语录》

D.发起“百团大战”

【答案】B

【解析】本题主要考查中国军民的抗日斗争——中共“七大”。1945年8月,正面战场和敌后军民发起全面反攻,因此“1944年下半年”不是宣传即将到来的抗战胜利,故A项错误;1945年4月,中共在延安召开“七大”,因此“1944年下半年,陕甘宁边区开始筹措粮食、蔬菜、纸张、药品以及其他物资”,应当是为即将召开的中共“七大”服务,故B项正确;《毛主席语录》是二十世纪六十年代初编辑出版,故C项错误;“百团大战”发生于1940年下半年,故D项错误。

26.1948年12月30日,新华社发表了毛泽东起草的新年献词《将革命进行到底》。这里的“革命”应该是指

A.土地革命

B.国民大革命

C.新民主主义革命

D.文化大革命

【答案】C

【解析】本题主要考查新民主主义革命。土地革命是国共十年对峙时期(1927—1937),与材料时间“1948年12月30日”不符,故A项错误;国民大革命是第一次国共合作时期(1924—1927),与材料时间“1948年12月30日”不符,故B项错误;1948年12月30日正处于新民主主义革命时期的最后阶段,是解放战争时期,故C项正确;“文化大革命”是1966—1976年,与材料时间“1948年12月30日”不符,故D项错误。

27.先生、小姐、阁下、女士等中国人的传统称谓在大陆几乎消亡。突然间,人们似乎不再有身份、性别的差异,有时候为了表示一下区别,可以称“老同志”“小同志”“女同志”“男同志”,还有“领导同志”“解放军同志”“警察同志”。这个现象发生在

A.鸦片战争后

B.民国成立后

C.解放战争时期

D.新中国成立后

【答案】D

【解析】本题主要考查现代中国社会习俗的变化。鸦片战争后中国传统称谓变化不大,故A项错误;民国成立后革除了历代官厅“大人”“老爷”等称呼,而不是“先生、小姐、阁下、女士”,故B项错误;解放战争时期,“先生、小姐、阁下、女士等中国人的传统称谓”没有在大陆消亡,故C项错误;新中国成立后,建立起了人民民主专政的社会主义制度,人民翻身成为国家的主人,因此“不再有身份、性别的差异”,出现了“老同志”“小同志”“女同志”“男同志”的称呼,故D项正确。

28.下表是中国历史上空前的规模巨大的民主选举运动的部分数据。这次选举是为了召开

A.1913年中华民国国会

B.1946年重庆政治协商会议

C.1949年中国人民政治协商会议

D.1954年人民代表大会

【答案】D

【解析】本题主要考查现代中国民主政治制度的建设——1954年人民代表大会。1913年中华民国国会是资产阶级的国会,没有基层选举单位与代表,故A项错误;1946年重庆政治协商会议是中国国民党、中国共产党以及各民主党派为抗战后的和平建国大业在重庆召开的会议,没有进行基层选举,故B项错误;1949年中国人民政治协商会议是中共与各民主党派、无党派人士召开的筹建新中国的会议,没有经过大规模的基层选举,故C项错误;1954年人民代表大会是自下而上逐级民主选举产生的具有广泛代表性的全国人民代表大会,与材料反映的基础选举相符,故D项正确。

29.“文革”期间,哪种情况或言行可能不会遭到批判

A.收听“美国之音”“莫斯科广播电台”

B.朝鲜战争中全军被俘的志愿军180师

C.宣扬“中国会出现资本主义复辟”

D.发表“太阳为什么有黑子?”的文章

【答案】C

【解析】本题主要考查“文化大革命”。“文革”期间实行以“阶级斗争为纲”的政治路线,因此收听“美国之音”“莫斯科广播电台”肯定会遭到批判,故A项不符合题意;“文革”期间,讨论“被俘的志愿军”会遭到批判,故B项不符合题意;宣扬“中国会出现资本主义复辟”,主张阶级斗争,符合以“阶级斗争为纲”的政治路线,故C项符合题意;发表“太阳为什么有黑子?”的文章有攻击毛主席之嫌,可能会遭到批判,故D项不符合题意。

30.20世纪80年代初中国进行修宪,有代表提出将全国人大分为两个院,分别叫做“地区院”和“社会院”。北京、上海等14个地方赞成设两院,认为这有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到。河北、山东等11个地方不赞成设两院,认为这种体制集中意见很麻烦,不适合现实国情。这说明

A.两院制会降低全国人大的地位

B.大多数地区反对实行西方的两院制

C.政治体制改革呈现活跃的局面

D.一院制才能体现人民当家作主原则

【答案】C

【解析】本题主要考查改革开放以来民主与法制的建设——政治体制改革。据材料“有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到”可知全国人大分为两个院并不会降低全国人大的地位,故A项错误;B项与材料“14个地方赞成设两院”“11个地方不赞成设两院”不符,故B项错误;材料“14个地方赞成设两院”“11个地方不赞成设两院”反映了政治体制改革呈现活跃的局面,故C项正确;据材料“设两院,认为这有利于充分发扬民主,使人大审议决定问题更加慎重、周到”可知,主张实行两院制也是为了发扬民主,体现了人民当家作主原则,故D项错误。

二、综合题:共2题

31.古往今来,中外的有识之士都在不断地追求政治进步,不同的历史因素造就了各具特色的政治制度。阅读材料,回答问题。

材料一 中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖的。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些,但是今天的情况却正好相反。

——孟德斯鸠(

1689—1755)

材料二 (雅典)最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官是主要执政官,全部属于贵族。……后来朝益于民主化的方向发展。急速发展的贸易创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合,要求政治自由化。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社会进步方式……从此以后,英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革。

——北京大学历史系教授钱秉旦

材料四 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国《新德意志报》

(1)列举清时期一个典型史实,简要说明材料一中“今天的情况却正好相反”的观点。

(2)根据材料二,指出雅典政治制度经历了怎样的过程?雅典“政治自由化”的原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学,概述17世纪晚期至19世纪中期英国政制改革的和平进程。

(4)据材料四并结合所学知识,列举一个近代中国(1840—1919年)复制西方民主的事例。并指出新中国初期“特殊的民主”的主要形式。

【答案】(1)清朝设军机处(或军机房或总理处)。清朝中枢权力机关,完全听命于皇帝;皇帝通过其总揽军政大权,实现绝对君权。

(2)过程:君主政体一寡头政治一民主政治。

原因:贸易的急速发展(商品经济的发展);中产阶级和农民的联合。

(3)确立君主立宪制;19世纪中期形成责任内阁制,国王“统而不治”;1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权力。

(4)事例:维新变法、清末新政(预备立宪)、辛亥革命。

形式:人民代表大会制度;民族区域自治制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

【解析】本题主要考查明清君主专制制度的加强、雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、近代中国的西方民主的实践、现代中国民主政治制度的建设。

第(1)问,可以结合所学清朝军机处的设置说明君主专制的强化。

第(2)问,第一小问“过程”,据材料二“最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。……后来朝益于民主化的方向发展”得出,君主政体—寡头政治—民主政治;第二小问“原因”,据材料二“急速发展的贸易创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合”得出贸易的急速发展,中产阶级和农民的联合。

第(3)问,17世纪晚期,根据所学得出,通过《权利法案》确立君主立宪制;19世纪中期,据材料三“在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度的改革”并结合所学得出形成责任内阁制,国王“统而不治”,1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权力。

第(4)问,第一小问“事例”,1840—1919年复制西方民主的事例,根据所学可以列举维新变法、清末新政(预备立宪)、辛亥革命等事例;第二小问“形式”,根据所学可以列举人民代表大会制、民族区域自治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等。

32.共和作为一种政体,是与君主制相对而言的。古典共和最显著的特点是公民美德,近代共和则既强调对公共权力的制约与平衡,也强调公民的权利与自由。阅读材料,回答问题。

材料一 立法权属于议会,众议院议员由成年男子直接选出,参议院议员由间接选举产生;参议院有权否决众议院的决议案。总统由参议院和众议院联席会议选出,任期七年,可连选连任。行政权由总统和内阁掌握,总统是国家元首和军队最高统帅,可任命部长等高级官员,提出法案;经众议院同意有权任命内阁;经参议院同意有权解散众议院。

一一摘引自1875年《法兰西第三共和国宪法》

材料二 孙中山认为共和政体虽然是当时盛行于欧美各国的代议政体,但仍有其弊端。坚持共和国的根本原则、即国家主权属于全体国民所有的人民主权原则,并希望借鉴瑞士、美国等国的经验,“如美国则已有十四省树直接民权之模,而瑞士则全乎直接民权制度也”,来补充代议制民主政体的不足:“更有进者,本党主张之民权主义,为直接民权。国民除选举权外,并有创制权、复决权及罢免权,庶足以制裁议会之专制,即于现行代议制之流弊,亦能为根本之刷新。”“但此种民权,不宜以广漠之省境施行之,故当以县为单位”。

一一据孙中山《中华民国之意义》(1916年)整理

(1)根据材料一,概括指出法国政治制度的特点。

(2)根据材料二,指出孙中山对欧美共和政体的评价,并概括孙中山提倡民国政体新设想的主要内容。

(3)结合所学知识,简要分析孙中山的设想在当时中国不能实现的主要原因。

【答案】(1)特点:采取共和制;实行分权,议会掌握立法权、总统掌握行政权;实行选举制度;总统和内阁对议会负责;参议院制约众议院;具有君主制色彩。

(2)评价:肯定其坚持人民主权原则:批判其存在议会专制的的弊端。

内容:国民享有创制权、复决权及罢免权;直接民权;实行县级自治。

(3)专制势力比较强大;资产阶级革命党力量涣散。

【解析】本题主要考查法国共和制的确立、孙中山的三民主义。

第(1)问,据材料一“立法权属于议会”“行政权由总统和内阁掌握”得出实行分权,议会掌握立法权,总统掌握行政权;据材料一“众议院议员由成年男子直接选出,参议院议员由间接选举产生”“总统由参议院和众议院联席会议选出”得出实行选举制度;据材料一“总统由参议院和众议院联席会议选出,任期七年”得出采取共和制;据材料一“行政权由总统和内阁掌握,总统是国家元首和军队最高统帅,可任命部长等高级官员,提出法案”得出具有君主制色彩;据材料一“经众议院同意有权任命内阁”得出总统和内阁对议会负责;据材料一“经参议院同意有权解散众议院”得出参议院制约众议院。

第(2)问,第一小问“评价”,根据材料二可知孙中山对欧美共和政体采取辩证的态度,据材料二“国家主权属于全体国民所有的人民主权原则”得出肯定其坚持人民主权原则;据材料二“‘如美国则已有十四省树直接民权之模,而瑞士则全乎直接民权制度也’,来补充代议制民主政体的不足”得出批判其存在议会专制的弊端;第二小问“内容”,据材料二“本党主张之民权主义,为直接民权”得出直接民权;据材料二“国民除选举权外,并有创制权、复决权及罢免权,庶足以制裁议会之专制”得出国民享有创制权、复决权及罢免权;据材料二“当以县为单位”得出实行县级自治。

第(3)问,孙中山的设想在当时中国不能实现的主要原因,根据所学从资产阶级革命党本身的问题以及当时的专制势力等方面回答。

同课章节目录