苏教版语文八年级下册第1单元 单元总结与提升(含答案)

文档属性

| 名称 | 苏教版语文八年级下册第1单元 单元总结与提升(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 173.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-02-18 15:21:21 | ||

图片预览

文档简介

单元总结与提升

一、单元基础知识梳理

第一单元

INCLUDEPICTURE

"../../../积累字.tif"

\

MERGEFORMAT

1.易错字音

飞窜(cuàn)

胆怯(qiè)

坦荡如砥(dǐ) 虬(qiú)枝

恹(yān)恹

婆娑(suō)

秀颀(qí)

奇崛(jué)

枯瘠(jí)

犀(xī)利

玛瑙(nǎo)

金罍(léi)

潜(qián)溢

皓(hào)齿

迸(bènɡ)溅

酒酿(niànɡ)

琼浆(jiānɡ)

宗璞(pú)

盘虬(qiú)卧龙

骈(pián)

食(sì)马者

外见(xiàn)

2.易错字形

翡翠 蠢笨 倦怠 锤炼 唾津 丰腴 盎然

伫立 沉淀 槽枥 旁逸斜出 粟 策

3.多音字

吓 晕

茄

禁

圈

壳

佛

挨

4.形近字

INCLUDEPICTURE

"../../../积累四字词语.tif"

\

MERGEFORMAT

妙手偶得 坦荡如砥 潜滋暗长 力争上游 旁逸斜出

不屈不挠

争妍斗艳 忍俊不禁 破口大笑 仙露琼浆

盘虬卧龙

INCLUDEPICTURE

"../../../修辞手法.tif"

\

MERGEFORMAT

1.反复:它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!

2.反问:难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

3.拟人:秋天来了,它对于自己的戏法好像忍俊不禁地破口大笑起来,露出一口的皓齿。

4.比喻:每一朵盛开的花像是一个张满了的小小的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

INCLUDEPICTURE

"../../../其他写作技法.tif"

\

MERGEFORMAT

1.象征:《海燕》中,大海象征革命高潮时人民群众的力量;“暴风雨”象征席卷一切的革命浪潮;海鸥、海鸭、企鹅象征假革命者和不革命者。

2.欲扬先抑:《白杨礼赞》先指出白杨树“算不得树中的好女子”,否定了白杨树的美,这是先“抑”,接着用“但是”转折,写白杨树是树中的“伟丈夫”,这是“扬”。一抑一扬,使文章波澜起伏、摇曳生姿。

3.托物言志:《石榴》一课中,作者采用托物言志的手法,通过赞美石榴,赞美英勇无畏的品质和敢于斗争、蓬勃向上的时代精神。

4.对比:《紫藤萝瀑布》中,用十多年前紫藤萝花的不幸遭遇反衬眼前这一片紫藤萝花的生逢其时,曲折地反映出时代发展变化、人类文明进步的历史轨迹。

INCLUDEPICTURE

"../../../综合性学习积累.tif"

\

MERGEFORMAT

1.咏物抒怀的名言名句:

(莲)出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

2.咏物抒怀的古诗:花开不并百花丛,独立疏篱趣无穷。宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

INCLUDEPICTURE

"../../../作家作品.tif"

\

MERGEFORMAT

1.《海燕》选自《高尔基全集》,作者高尔基。高尔基是苏联伟大的无产阶级作家、无产阶级艺术最杰出的代表,社会主义现实主义文学奠基人。主要作品有剧本《小市民》,长篇小说《母亲》以及自传体三部曲(《童年》《在人间》《我的大学》)。

2.《白杨礼赞》,作者茅盾,中国现代著名作家、文学评论家、社会活动家。原名沈德鸿,字雁冰。代表作有《子夜》《林家铺子》、蚀三部曲(《幻灭》《动摇》《追求》)、农村三部曲(《春蚕》《秋收》《残冬》)等。

3.《石榴》,作者郭沫若,原名郭开贞,中国现代文学家、考古学家、古文字学家、历史学家,我国新诗的奠基人之一。代表作有诗集《女神》《星空》;戏剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》《武则天》等。

4.《马说》选自《昌黎先生集》,作者韩愈,“唐宋八大家”之首,古文运动的倡导者。与柳宗元并称“韩柳”。

5.《紫藤萝瀑布》,作者宗璞,本名冯钟璞,哲学家冯友兰之女。代表作有《西湖漫笔》《丁香结》《三松堂断忆》。

INCLUDEPICTURE

"../../../积累实词.tif"

\

MERGEFORMAT

1.骈死于槽枥之间 两马并驾

2.才美不外见

同“现”,显现

3.

执策而临之

马鞭

INCLUDEPICTURE

"../../../积累虚词.tif"

\

MERGEFORMAT

1.不以千里称也 把

2.其真不知马也 恐怕,表推测语气

INCLUDEPICTURE

"../../../一词多义.tif"

\

MERGEFORMAT

1.食:(1)食之不能尽其材(喂养)

(2)食不饱,力不足(吃)

2.而:(1)鸣之而不能通其意

(连词,表转折)

(2)执策而临之(连词,表修饰)

INCLUDEPICTURE

"../../../古今异义.tif"

\

MERGEFORMAT

1.一食或尽粟一石

古义:有时;今义:或者

2.是马也,虽有千里之能

古义:这;今义:判断动词

3.且欲与常马等不可得

古义:等同,一样;今义:助词,表示列举未尽

INCLUDEPICTURE

"../../../词类活用.tif"

\

MERGEFORMAT

1.策之不以其道 策:名词用作动词,驱使。

2.食马者不知其能千里而食也 千里:数量词用作动词,日行千里

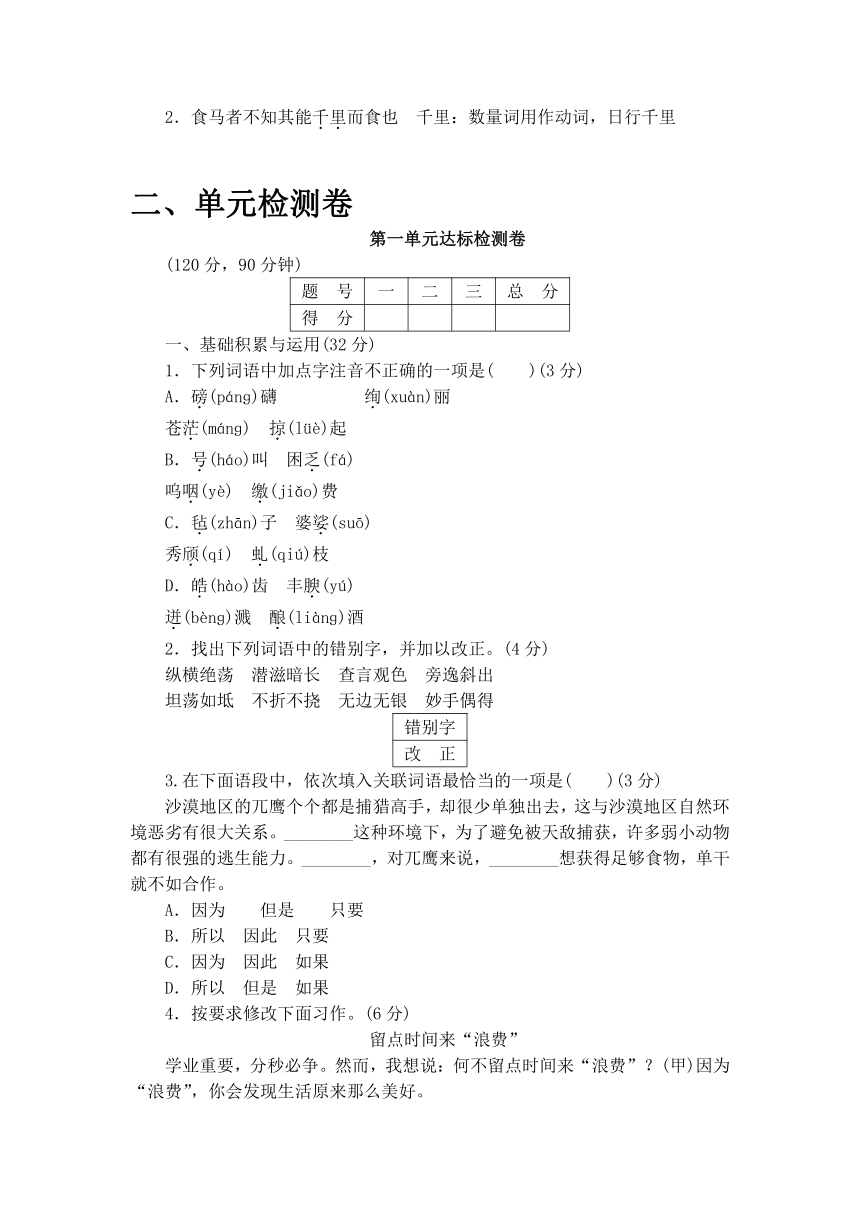

二、单元检测卷

第一单元达标检测卷

(120分,90分钟)

题 号

一

二

三

总 分

得 分

一、基础积累与运用(32分)

1.下列词语中加点字注音不正确的一项是( )(3分)

A.磅(pánɡ)礴 绚(xuàn)丽

苍茫(mánɡ)

掠(lüè)起

B.号(háo)叫

困乏(fá)

呜咽(yè)

缴(jiǎo)费

C.毡(zhān)子

婆娑(suō)

秀颀(qí)

虬(qiú)枝

D.皓(hào)齿

丰腴(yú)

迸(bènɡ)溅

酿(liànɡ)酒

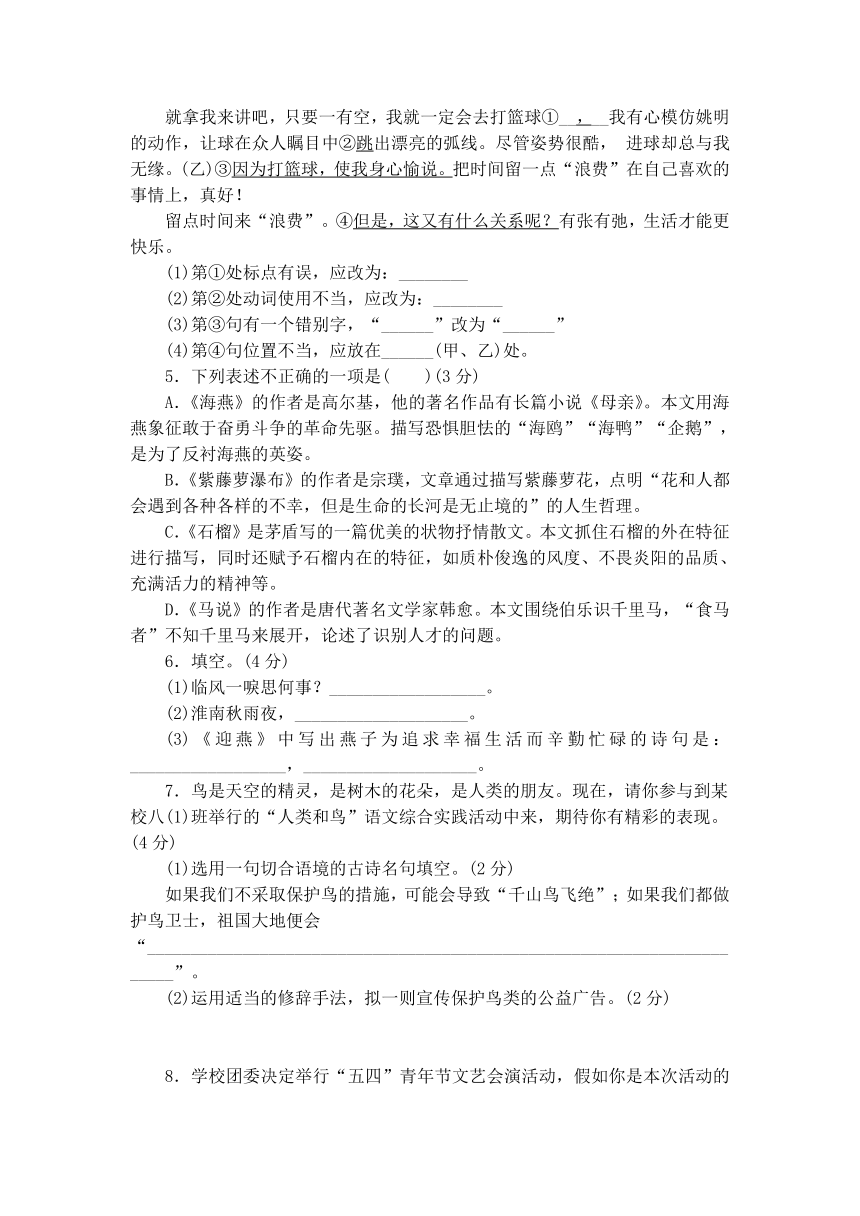

2.找出下列词语中的错别字,并加以改正。(4分)

纵横绝荡 潜滋暗长 查言观色 旁逸斜出

坦荡如坻

不折不挠

无边无银

妙手偶得

错别字

改 正

3.在下面语段中,依次填入关联词语最恰当的一项是( )(3分)

沙漠地区的兀鹰个个都是捕猎高手,却很少单独出去,这与沙漠地区自然环境恶劣有很大关系。________这种环境下,为了避免被天敌捕获,许多弱小动物都有很强的逃生能力。________,对兀鹰来说,________想获得足够食物,单干就不如合作。

A.因为 但是 只要

B.所以

因此

只要

C.因为

因此

如果

D.所以

但是

如果

4.按要求修改下面习作。(6分)

留点时间来“浪费”

学业重要,分秒必争。然而,我想说:何不留点时间来“浪费”?(甲)因为“浪费”,你会发现生活原来那么美好。

就拿我来讲吧,只要一有空,我就一定会去打篮球①__,__我有心模仿姚明的动作,让球在众人瞩目中②跳出漂亮的弧线。尽管姿势很酷,

进球却总与我无缘。(乙)③因为打篮球,使我身心愉说。把时间留一点“浪费”在自己喜欢的事情上,真好!

留点时间来“浪费”。④但是,这又有什么关系呢?有张有弛,生活才能更快乐。

(1)第①处标点有误,应改为:________

(2)第②处动词使用不当,应改为:________

(3)第③句有一个错别字,“______”改为“______”

(4)第④句位置不当,应放在______(甲、乙)处。

5.下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.《海燕》的作者是高尔基,他的著名作品有长篇小说《母亲》。本文用海燕象征敢于奋勇斗争的革命先驱。描写恐惧胆怯的“海鸥”“海鸭”“企鹅”,是为了反衬海燕的英姿。

B.《紫藤萝瀑布》的作者是宗璞,文章通过描写紫藤萝花,点明“花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的”的人生哲理。

C.《石榴》是茅盾写的一篇优美的状物抒情散文。本文抓住石榴的外在特征进行描写,同时还赋予石榴内在的特征,如质朴俊逸的风度、不畏炎阳的品质、充满活力的精神等。

D.《马说》的作者是唐代著名文学家韩愈。本文围绕伯乐识千里马,“食马者”不知千里马来展开,论述了识别人才的问题。

6.填空。(4分)

(1)临风一唳思何事?__________________。

(2)淮南秋雨夜,____________________。

(3)《迎燕》中写出燕子为追求幸福生活而辛勤忙碌的诗句是:__________________,____________________。

7.鸟是天空的精灵,是树木的花朵,是人类的朋友。现在,请你参与到某校八(1)班举行的“人类和鸟”语文综合实践活动中来,期待你有精彩的表现。(4分)

(1)选用一句切合语境的古诗名句填空。(2分)

如果我们不采取保护鸟的措施,可能会导致“千山鸟飞绝”;如果我们都做护鸟卫士,祖国大地便会“________________________________________________________________________”。

(2)运用适当的修辞手法,拟一则宣传保护鸟类的公益广告。(2分)

8.学校团委决定举行“五四”青年节文艺会演活动,假如你是本次活动的主持人,请你为本次活动写几句简短的开场白。要求结合课本第一单元“咏物抒怀”中的一种“物”来写。(5分)

开场白:

二、阅读(38分)

(一)阅读下面这首诗,回答问题。(6分)

迎 燕

(宋)葛天民

咫尺①春三月,寻常百姓家。

为迎新燕入,不下旧帘遮。

翅湿沾微雨,泥香带落花。

巢成雏长大,相伴过年华。

注释:①咫尺:距离很近。比喻春天的短暂。咫,古代称八寸为咫。

9.这是一首咏物诗。首联能让人想起唐朝诗人刘禹锡在《乌衣巷》中的两句诗:“____________________,飞入寻常百姓家。”(1分)

10.颔联“为迎新燕入,不下旧帘遮”中的“旧帘”一词有何妙处?(3分)

11.用自己的语言描述“翅湿沾微雨,泥香带落花”的画面。(2分)

(二)阅读【甲】【乙】两文,回答问题。(11分)

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

【乙】管仲、隰(xí)朋从于桓公而伐孤竹,春往而冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。行山中,无水。隰朋曰:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤一寸而仞有水。”乃掘地,遂得水。以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难师于老马、老蚁,今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

(选自《韩非子·说林上》)

12.加点词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.①食不饱,力不足 ②食之不能尽其材

B.①千里马常有,而伯乐不常有

②乃放老马而随之,遂得道

C.①鸣之而不能通其意

②蚁冬居山之阳,夏居山之阴

D.①老马之智可用也

②以管仲之圣而隰朋之智

13.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

14.托物寓意是古人的常用写法。【甲】文作者以“千里马”喻________________,在韩愈看来,千里马被埋没的根本原因是________________________________________________________________________。

【乙】文管仲最后“遂得道”,是因为他相信____________________(填写一个成语),这个故事告诉我们的道理是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。(6分)

(三)阅读文章,回答问题。(11分)

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希望无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,可是别的花木都长得欢欢实实,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子。我和老伴感伤地想,它总有一天会死去的。但自己亲手种下的,还曾怀有那样美好的憧憬,心中仍存那么一丝丝的期盼。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那棵三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有。我和老伴多次站在它面前皱眉,叹息,甚至责备。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,事情却出现了意想不到的变化。就在我们说这话后的不长时间,我们惊喜地看见,三角梅可怜兮兮的枝叶间,居然抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,接着又在那新条上旁逸斜出,生出了好几条侧枝。我们高兴极了。可为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就拼命一搏,终于把生命的力量给搏出来了。好像每天太阳一出来,它就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机,非常生动地展现在蓝天之下,是那么醒目耐看。这时候与其他花木相比,它毫无逊色之处。它像沉默了好几年的毛毛虫,蓄满力量,开始向着花蝴蝶的方向蜕变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出一段红色的花枝,仔细一看,才发现竟然是三角梅开了一嘟噜火红的花。它静静地趴靠在墙边,正好长了一人高。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;风儿一吹,每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛急欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能的!

(选自《光明日报》,有删改)

15.在栽种后的四年里,三角梅的生长经历是怎样的?请结合文章内容进行梳理。(3分)

生长阶段

第一年

第二年

第三年

第四年

生长状态

(1) ________________

(2) ________________

(3) ________________

由毫无生机到开始抽枝,生长,开花。

16.请从修辞角度,赏析文章第⑧自然段中画线的句子。(2分)

风儿一吹,每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛急欲挣脱枝头,翩翩飞去。

17.下面对文章的理解和分析,不正确的两项是( )(2分)

A.这篇文章按照时间线索,记录了三角梅从种植后了无生机到繁花怒放的生长经历。

B.第①自然段交代作者栽种三角梅的原因,只是希望每一个经过他家门前的人,都能看到小院中的花。

C.第④自然段描写三角梅“病恹恹”“要死不活”的样子,凸显了它后面的“枝茂花繁”,前后形成对比。

D.因为看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈,老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

E.文章采用欲扬先抑的写法,并综合运用了记叙、描写、抒情和议论等多种表达方式。

18.文章第⑨自然段,作者发出了“生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能”的慨叹。请简要分析这一段在全文中的作用。(4分)

(四)阅读下文,回答问题。(10分)

燃烧的木棉

梁惠娣

①在更远的南方,春天是木棉花燃烧的季节。

②在一个下着微雨的早晨,我在街心公园中散步。走着走着,一棵木棉树出现在我的面前。它枯褐色的枝干像垂暮老人布满皱纹沟壑的脸,充满沧桑的样子,一点也不好看。一抬头,才发现无数硕大、深红的木棉花在头顶密匝匝地开放,像天空中飘过来一团火红火红的云,又像一道红艳艳的朝霞,也像一团熊熊燃烧的火,映红了一片天空,是那样耀眼夺目。偶尔,有开得正艳的木棉花从枝头落下,“啪”的一声落到地上,掷地有声,那样响亮,那样决然。

③在这样的春天,我最爱到图书馆里看书。图书馆旁边有一个明如镜子的小湖,湖水清澈。湖边,一棵古老的木棉树临湖岸而长,它一树灰褐的枝干,未待绿叶长出,先开出一树繁盛无比的红花来,像美人临水梳妆。她伸出纤纤玉手,描唇画眉,那艳红亮丽的木棉花便是她发髻上的头饰。满树盛开的木棉花与湖水中的倒影交相辉映,更令人感到惊艳绝伦的美。我每次到图书馆,都坐在靠窗的座位上,安静地阅读。偶尔从书页间抬头,看到无数开放着的木棉花像无数张笑脸,如此灿烂热烈,奔放到肆无忌惮的样子。那时那刻,我的心里也开出一朵朵热情奔放的木棉花来,满心欢欣与感动。有木棉花相伴的闲读,更觉舒心惬意。

④在这个木棉花盛开的时节,流连在燃烧的木棉花下,禁不住吟咏木棉花的诗句,惹几分追昔怀远的情思。

⑤宋代诗人杨万里在《三月一十雨寒》诗中写道:“姚黄魏紫向谁赊,郁李樱桃也没些,却是南中春色别,满城都是木棉花。”意思是说,像姚黄魏紫这样名贵的花要向谁要,就连李子樱桃这样的小家碧玉的花也没有,但是南方春色却有不同,满城都是木棉花,生动地描绘了南国红棉闹春的绚丽景色。我能想像,走在开遍全城的木棉花下,该是怎样繁盛热闹的景象。

⑥明末清初女诗人张乔的《春日山居》里也写到了木棉花,诗曰:“二月为云为雨天,木棉如火柳如烟。烹茶自爱天中水,不用开门汲涧泉。”诗中写了早春二月时晴时雨的气候,木棉花如火如荼地开放,杨柳冒出新芽像一团团浅黄色的烟雾,遇到大雨时,不用开门汲涧泉取水,自接天水烹茶,饶有风味。那样的山居生活令我无限向往。

⑦我爱木棉花,爱它生气盎然地盛放,又如此壮烈地坠落。当我看到那一朵朵盛开的木棉花,

心中不禁燃起火一样的热情。我想,我们也要像木棉花一样,要用尽全力开放一次,才无悔这一生。(选自《教育导报》2015年3月28日)

19.贯穿文章的感情线索是什么?(1分)

20.简析下边这句话中加点词语的表达效果。(2分)

偶尔从书页间抬头,看到无数开放着的木棉花像无数张笑脸,如此灿烂热烈,奔放到肆无忌惮的样子。

21.文章引用古人有关木棉花的诗句,有何作用?(3分)

22.简略说说木棉花可贵的精神及其给我们的人生启迪。(4分)

三、作文(50分)

23.请以“我是一棵(朵、丛、株)________”为题,展开联想,写一篇咏物抒怀的文章。

要求:①补全题目,可填入某种植物,如小草、竹子等;②要有自己的体验和感悟,不得抄袭;③文体不限,书写工整,600字左右。若写诗歌,则不少于15行。

答案:

第一单元达标检测卷

一、1.D 点拨:D项中“酿”应读niànɡ。

2.

错别字

绝

查

坻

银

改 正

决

察

砥

垠

3.C 点拨:读语段,分析清楚句子之间或分句之间的关系,再选择合适的关联词语。

4.(1)句号(。) (2)划

(3)说 悦 (4)乙(每小题1.5分)

点拨:(1)“就拿我来讲吧,只要一有空,我就一定会去打篮球”。本身就是完整的句子,所以用句号。(2)搭配不当,“跳”和“弧线”不能搭配,应该用“划”。(3)“说”应为“悦”。(4)可将④句分别还原到(甲)(乙)两处,进行比较分析,进而选出正确的位置。④句先是一个转折词“但是”,接着是反问句,意思是“但是,这没关系”,要明确“但是”转折后面的内容,“这”指代的是什么。④句的“但是”一词与(甲)处前一句内容衔接不上。(乙)处前面的句子是转折复句,意思是“喜欢打球但不进球”,(乙)处后面的句子解释的是原因,④句放在此处内容上衔接更恰当。

5.C 点拨:C项,《石榴》的作者是郭沫若。

6.(1)怅望青田云水遥(1分)

(2)高斋闻雁来(1分)

(3)翅湿沾微雨 泥香带落花(2分)

7.(1)示例一:处处闻啼鸟 示例二:千里莺啼绿映红

(2)示例一:护鸟光荣,打鸟可耻。

示例二:爱护鸟儿吧!不要让树木感到孤独。(每小题2分)

点拨:(1)小题应填写一句与“千山鸟飞绝”意思相反的古诗名句。(2)小题应紧扣“保护鸟类”这一话题,选用适当的修辞手法来拟写,还要注意语言的简洁流畅。

8.示例:

大家好!青年节是一个属于我们的节日,让我们以海燕迎接暴风雨的热情来迎接这个青春的节日,让我们用嘹亮的歌声、健美的舞步,为我们的青春喝彩,为我们的节日狂欢!(5分)

点拨:本题运用【开场白拟写法。】①要有介绍性。因为开场白有向读者或听众介绍相关内容的必要,要介绍其内容或解释其特点,或说明其作用。②要有抒情性。既然是活动,总是大家关注的对象,是热点,大家对它充满感情,所以要在开场白中表达这种情绪。③要有鼓动性。④语言要简洁。本题中开场白要有感染力和号召力,内容主题围绕“五四”青年节进行,要注意烘托活动的热烈气氛。

二、(一)9.旧时王谢堂前燕(1分) 点拨:阳春三月已近,可爱的燕子总是在这个时候飞进千万个寻常百姓的家中。诗句正是借鉴刘禹锡的《乌衣巷》中的“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

10.①“旧帘”表明这是一户普通的百姓家庭,呼应首联的“寻常百姓家”。

②“旧帘”是燕子顺利找到前一年住过的人家的标志。

③“旧帘”与上句中的“新燕”,均为名词,词性相对,符合诗歌的对仗要求。

④表现了主人对燕子的喜爱,人与燕子的和谐关系。(答出3点即可得3分)

点拨:本题考查对字词的品味。“旧帘”的妙处可从本身的意义、全诗的结构以及所表达的情感等方面去分析和品味。

11.春雨绵绵,燕子扑扇着翅膀忙着衔泥筑巢,细雨沾湿了双翅,嘴上衔着的泥土还带着落花的芳香。(2分)

点拨:本题考查对景物画面的描绘。首先找到这两句诗中所描绘的景物“翅”“雨”“泥”“落花”;再展开联想和想像抓住景物的特征,结合整首诗的意境和情感来理解;最后连缀成一幅画面。

(二)12.D 点拨:A项“食”,①动词,意为“吃”,②动词,同“饲”,喂养。B项“而”,①连词,表转折,可理解为“但是”,②连词,表承接,可理解为“然后”。C项“之”,①是助词,无意义,②是助词,“的”的意思。D项“智”,①②都是名词,应理解为“智慧”。故本题选D。

13.现在的人不知道用他们的愚笨之心去学习圣人的智慧,不是错得很厉害吗?(2分)

点拨:要注意“以”“师”等词语的解释以及“不亦……乎”这一反问句式的译法。

14.人才(1分) 不知马(1分) 老马识途(1分) 要善于向动物、自然学习,掌握自然规律(3分)

点拨:可在充分理解两篇短文的基础上,根据要求联系实际作答。

附【乙】译文:管仲和隰(xí)朋跟随齐桓公出征孤竹国,春天去,冬天回,归途中迷失了道路。管仲说:“老马的智慧可以发挥了。”于是让几匹老马在前面走,队伍跟在后面,终于找到了道路。走在山里,队伍找不到水喝。隰朋说:“蚂蚁冬天住在山南,夏天住在山北,蚁壤高达一寸,下面一仞的地方就有水。”于是向地下挖,果然挖到了水。像管仲这样能干、隰朋这样聪明的人,遇到他们不知道的,(尚且)不耻向老马和老蚁学习,(可是)现在的人不知道用他们的愚笨之心去学习圣人的智慧,不是错得很厉害吗?

(三)15.(1)趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。(1分)(2)仍然毫无变化。(1分)(3)叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子。(1分)

点拨:解答时,按照时间顺序,从文中找出“那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,“第三年……那棵三角梅的叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子”等句子得到提示信息作答即可。

16.运用比喻、拟人的修辞手法,(1分)生动传神地描绘了绽放的三角梅被风吹动时鲜艳如火、活力无限的形象,表达了作者对三角梅的喜爱和赞美之情。(1分)

点拨:句中,作者把三角梅的花朵比喻成“火红的蝴蝶”,并运用了“奋争”“挣脱”“翩翩飞去”等动词,生动传神地写出了三角梅开放后被风吹动时充满活力的样子,表达出作者对三角梅开花的惊喜和赞美之情。

17.BD 点拨:通过阅读我们知道,作者栽种三角梅的原因是“知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬”,“特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方”,是“希望无论是谁来到我家门前,一眼就能看见”,所以B项错误;根据第⑦自然段内容知道,“三角梅开了一嘟噜火红的花”“我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴”,此时“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”,所以老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩的原因,不是“看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈”,而是“三角梅开了一嘟噜火红的花”,故D项错误。

18.这一段文字总结全文,表现了作者被三角梅默默积蓄、奋力生长,最终绽放出灿烂之花的经历所震撼,(2分)表达了作者对生命所蕴藏的坚韧精神的由衷赞叹,升华了文章主旨。(2分)

点拨:本题运用【结尾句(段)作用分析法】。结尾句(段)在结构方面的作用有:①总结全文;②首尾照应,使文章结构完整;③照应题目或回应前文。在内容方面的作用有:直白类的结尾作用一般是:

①画龙点睛,卒章显志,点明中心;②深化、升华主旨,抒发作者情感。含蓄类的结尾作用有:①使文章在表达上显得委婉含蓄,发人深省;②

文章戛然而止,

言有尽而意无穷,留下想像的空间,增强感染力;

③暗示主题,强化了作者的感情。我们要仔细阅读文章,对照常用的作用,结合具体内容进行分析。本文第⑨自然段是对上文三角梅从种植后了无生机到繁花怒放的生长过程的由衷赞叹,是本文的主旨段,从“生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能”的慨叹中可以看出,作者是借助三角梅的生长过程,来表达自己对生命的坚韧精神的赞美。

(四)19.对木棉花的赞美和喜爱。(1分)

点拨:本题运用【线索判断“七线四看”法】。首先了解常用的线索:人线、物线、事线、情感线、时间线、地点线、行踪线。其次要熟练掌握其判断技巧。①看标题。有时标题本身就是文章线索;②看反复出现的重点词句或事物;③看抒情、议论句。人物感情通常是文章组织材料的重要线索;④看段落间的联系。判断文章线索,

要注意将内容与常见线索结合起来,按照技巧进行分析、判断,确定其线索。需要注意的是:有的文章的线索并不是唯一的,有时有两条线索(明线和暗线)。本题要求寻找感情线索,从文章的标题及内容可知,本文写作对象是木棉花,结合结尾的抒情语句,可知作者的情感是对木棉花的赞美和喜爱。

20.①使用比喻、拟人的修辞手法,生动形象地刻画了木棉花的灿烂热烈、无拘无束。②贬词褒用,流露出了作者对木棉花的喜爱。(每点1分,意对即可)

点拨:本题要从修辞手法的使用和贬词褒用两个角度来分析。

21.①增加散文的文学色彩;(1分)②进一步突出木棉花的灿烂、美丽,表达出对木棉花的喜爱和对美好生活的向往。(2分)

22.①生气盎然地盛放,又如此壮烈地坠落。②我们应当像木棉花一样,用尽全力开放一次,无悔人生。(每点2分)

三、23.思路点拨:写作此文需要把自己想像成某种植物,如竹子,借助其外在特征“由节组成”和内在精神品质“竹子空心,象征谦虚”等来展开联想和想像,抒发情感。

例文:

我是一棵枣树我是一粒枣树的种子,主人将我买来,我希望被播种在肥沃的土地上,无忧无虑地茁壮成长。?可是归途的列车不小心颠了一下,我被甩了出来,我不敢相信,一个冰冷的石缝接纳了我,“噢,不!这叫我怎么活?”?我不知道埋怨了多久,可一切都于事无补。一个月朗风清的晚上,天上飘来了丝丝细雨,我第一次触摸到了生命的源泉——水?。于是我想:加油,试一试,让甜甜的细雨为我滋润,让翠绿的叶子为我遮阴吧,我要生长,我要生长!我备受煎熬的身体开始开裂,我行将枯竭的肌骨感到前所未有的疼痛。?

“加油!我能行,我一定能行!”我撕心裂肺地呐喊,我不断鼓励着自己。当晨曦的第一缕阳光洒到我身上时,我惊醒了。我看到自己身上顶着两片细细的嫩芽,我感到很开心,情不自禁地哼起了“春天在哪里呀,春天在哪里……”?恍惚间,一群小朋友闯入了我的视线。“姐姐,你快看,这儿有一棵小树苗!”一个小朋友晃着小脑瓜惊奇地叫道。“那哪是小树,是杂草吧!”围观的人们都散了,孩子们也疏远了我。这让我的心久久不能平静。我是一棵树,我要生长,我要生长!?渐渐,我习惯了这种生活。?每天,我努力抓住一丝阳光,一滴雨露,好让我在石缝间扎下根来,好好生长。有时候遭到动物的啃噬,可只要有一线生机,我就在原来的根上重新生长,长出嫩芽,接受骄阳的灼晒,暴雨的毒打,洪水的冲刷,狂风的席卷。?每次我想要放弃,那句话都会萦绕在我耳畔:我是一棵树,我要生长,我要生长!?许多年后的某个早晨,当早晨的第一缕阳光又一次洒在我的身上时,我发现自己身上挂满了红红的枣子,我晃动着树枝和树叶,我要大声地向人们宣布:我不是草,我是树,我是一棵枣树!F10“姐姐,你快看,那么多枣子呢!”小男孩仰着头冲我笑道。“噢,那不是枣子,那是枣树坚强拼搏的血汗!……”F11

点评:?开篇以拟人手法写“我”的希望,为下文写命运的转折埋下伏笔。?语言描写,形象地写出了“我”的不情愿,暗示命运的不堪。?水给了“我”希望,给“我”带来命运的改变,推动了情节的发展。?拟人,形象地写出“我”生长的痛苦。?引用歌词,烘托了“我”终于破土而出的兴奋。?人们的对话激发了“我”顽强生长的欲望,进一步推动了情节的发展,又为文章结尾作了铺垫。?这是一种怎样的生活?语句含蓄而富有哲理,引人深思。?运用排比手法,既写出生长环境的恶劣,更写出“我”生长意志的顽强。?既是连续反复,又是间隔反复,表达了“我”强烈的生长欲望。照应前文。以生命的灿烂回应了人们的质疑。用姐弟俩的对话收束全文,既与前文照应,又揭示了文章的主旨,生动而不生硬,含蓄而不张扬。

总评:本文立意鲜明,作者展开丰富的联想,叙述了一棵枣树从种子时遭遇厄运,到它决心努力生长,直至红枣挂满枝头的经历,向人们宣示了一个道理:不管命运多么不公,只要不失去生长的希望,终究会迎来生命的灿烂与辉煌。本文构思精妙,作者没有生硬地说理,而是将抽象的道理寓于形象的描述中,体现在三方面:一是运用拟人手法,以一棵枣树的口吻来写,给人以形象化的感受;二是“我要生长,我要生长!”既是连续反复,又是间隔反复,以枣树强烈的生长欲望推进故事,让人们感受到枣树蓬勃的生命活力,也使文章层次更加鲜明;三是巧妙地运用了对话,尤其是结尾处的对话,形象地揭示了一棵枣树的生命内涵,含蓄地揭示了文章主旨,引人深思。

三、单元考点方法专项练

第一单元

散文专项

分析标题的作用)

一、考点解说

标题是文章的眼睛,题目在所有的文章中都占有十分重要的地位,散文也不例外。甚至因为散文篇幅短小、内容精炼、语言典雅、韵味无穷,其标题内涵一般比较丰富,显得尤为重要。常见的考题形式有:(1)选文题目的作用是什么?(2)文章以××为题有什么作用?

二、解题方法

这类题目要运用散文标题作用分析法解答。散文标题的作用从内容上说主要有:①表明写作对象;②体现主要内容、事件;③揭示文章情感、主旨、道理。从结构上看,标题是贯穿全文的线索,起到总括全文、提纲挈领的作用,若标题形式新颖或运用某种修辞手法等,则标题还有生动形象、新颖含蓄、引起读者阅读兴趣的作用。回答此类题要结合全文对标题作用进行整体的分析把握。

三、考点训练

1.(中考·连云港)【导学号:82962012】

最大的事情

刘亮程

①一年中我们在地里忙上一个月(一辈子在村里也就住几十年),把麦子打掉,麦草扔在地边,便走了。不管活儿干没干完,都不是我们的事情了。

②老鼠会在仓满洞盈之后,重选一个地方打新洞。也许就选在草棚旁边,或者草垛下面。草棚这儿地势高、干爽,适合人筑屋、鼠打洞。麦草垛下面隐蔽、安全,麦秆中少不了有一些剩余的麦穗麦粒,足够几代老鼠吃。鸟会把巢筑在我们搭起的草棚上,在长出来的那截木头上,涂满白色鸟粪。野鸡会从门缝钻进来,在我们曾经睡觉的草铺上,生几枚蛋,留一地零乱羽毛。

③这些都是给下一年来到的人们留下的麻烦事情。下一年,一切会重新开始。剩下的事将被搁在一边。

④如果下一年我们不来。下下一年还不来。

⑤如果我们永远地走了,从野地上的草棚,从村庄,从远远近近的城市。如果人的事情结束了,或者人还有万般未竟的事业但人没有了。再也没有了。

⑥那么,我们干完的事,将是留给自然最大的事情。

⑦别说一座钢铁空城、一个砖瓦村落,仅仅是我们弃在大地上的一间平常的土房子,就够它们多少年收拾。

⑧草大概用五年时间,长满被人铲平踩瓷实的院子。草根蛰伏在土里,它没有死掉,一直在土中窥听地面上的动静。一年又一年,人的脚步在院子里来来去去,时缓时快,时轻时沉。终于有一天,再听不见了。草根试探性地拱破地面,发一个芽,生两片叶,迎风探望一季,确信再没锨来铲它,脚来踩它。草便一棵一棵从土里钻出。这片曾经是它们的土地已面目全非,且怪模怪样地耸着一间土房子。

⑨草开始从墙缝往外长,往房顶上长。

⑩而房顶的大木梁中,几只蛀虫正悄悄干着一件大事情。它们打算用七八十年,把这根木梁蛀空。然后房顶塌下来。

与此同时,风四十年吹旧一扇门上的红油漆。雨八十年冲掉墙上的一块泥皮。

厚实的墙基里,一群蝼蚁正一小粒一小粒往外搬土。它们把巢筑在墙基里,大蝼蚁在墙里死去,小蝼蚁又在墙里出生。这个过程没有谁能全部经历,它太漫长,大概要一千八百年,墙根就彻底毁了。曾经从土里站起来,高出大地的这些土,终归又倒塌到泥土里。

但要完全抹平这片土房子的痕迹,几乎是不可能。

不管多大的风,刮平一道田埂也得一百年功夫;一只随意弃在塘边的碎瓷碗,三百年后依旧会硌疼一只野鸭的蹼掌;一个从空中飘过的白色塑料袋,也许会造成千年后野地里一只兔子的死亡;一根扎入土地的钢筋,带给土地的将是永久的刺痛;几乎没有什么东西能够消磨掉它。

除了时间。

时间本身也不是无限的。

所谓永恒,就是消磨一件事物的时间完了,但这件事物还在。

时间再没有时间。

(选自《刘亮程文集》,略有删改)

阅读全文,请探究题目“最大的事情”的内涵。(6分)

_________________________________________________________________

__________________________________________________________

2.(中考·乐山)

老师!

老师!

阎连科

①我又见着我的老师了,如朝山进香的人见到他自幼就心存感念的一位应愿之神。

②在今年正月,我回家奔三叔的喜丧事。在这闲空间,张老师到了我家里,坐在我家堂屋的凳子上。乡间室内的空旷和凌乱,分隔着我与老师的距离。相向而坐,喝着白水,削了苹果,说了很多旧忆的伤感和喜悦,诸如三十几年前在初中读书时,我的学习,我的作业,我的逃课。

③我的老师张梦庚的一生,清寂中夹缠暖意,暖意里藏裹着刺骨的寒凉。

④生于20世纪的20年代末,老师读书辍学,辍学读书,反反复复,走在田埂与人生的夹道中,经历了抗战和解放战争,有了1949年的红旗飘扬,记忆中从来都是饥饿辛劳,土改时家里却忽然成了地主。好在,他终归识字,也有文化,祖国的乡村,也最为明白文化的斤两,虽然文化不一定就是尊严富贵,可让孩子们认字读书,能写自己的姓名和粗通算术,也是生活的部分必然。于是,老师就成了老师。从一个乡村完小到另一个乡村完小,从一个乡村中学到另一个乡村中学。直至改革开放后,他被调入县里的一所高中,做了教导主任,最后主持这个学校的工作。一晃就让他全部人生的金贵岁月,43个春秋的草木荣枯,都在布满土尘、青草蓬生的学校里荣枯衰落,青丝白染。

⑤不知道老师对他的人生有何感想,从他写的一本《我这一生——张梦庚自传》的简朴小册里,读下来却是让人心酸胃涩,想到世事的强大和个人的弱小,想到命运和生命多么像流水在干涸沙地上蜿蜒涓涓,奔袭挣脱,流着流着,可终归无法挣脱干涸的吞没。最后的结局是,我们毕业了,老师白发了;我们中年了,老师枯衰了。我们成家立业了,而老师却在寂静的人生中,望着他曾经管教训斥抚疼过的学生们,过着忆旧的生活,想着那些他依然记得、可他的学生们早已忘却的往事。

⑥还记得,初一时,他是我的班主任,又主教语文。一天酷暑,我家棉花地里蚜虫遍布,多得兵荒马乱,人心恐惧,我便邀了班里十几个相好的男同学,去帮我母亲捕捉蚜虫。自然,那一天教室里学生寥寥,老师无法授课而只能让大家捧书阅读。从棉花地里回校的来日上午,老师质问我为什么带着同学逃课,我竟振振有词地说,是带着同学去棉花地捉了半天蚜虫;竟又反问老师道,地里蚜虫遍布,我该不该去帮我母亲捕捉蚜虫?说蚜虫三天内不除掉去净,棉花就会一季无收,时间这样急迫,我家人手不够

,我请同学们去帮半天,到底又做错了什么?

⑦事情的结果,似乎我带同学们逃课捉虫正合校规事理,反让老师在讲台上一时有些哑言。回忆少时的无理取闹,强词夺理,也许正是自己今天在写作中敢于努力把不可能转化为可能的开始。可是,现在,面对耄耋(mào

dié,指年纪八九十岁)老人,给我一生养育呵护的父辈尊者,我心里三十几年不曾有的内疚,忽然如沙地泉水般汩汩地冒了出来。

⑧我们就那样坐着喝水聊天,说闲忆旧,直至夕阳西下,老师执意要走,不无快意地说他的子女们都在外工作,孝顺无比。真是天应人愿,让一生坎坷、教书认真的老师,年老时,子女有成,学生有成,仿佛曲折的枯藤根须,终于也繁漫出了一片森林。

⑨老师从我家离去时,是我扶他站起;离开院子时,是我扶他过的门槛;送至门口远去时,是我扶他过的一片不平不整的地面。我的父亲离开人世太早,扶着老师的时候,我就像扶着我年迈的父亲。望着村头远去的父亲般的老师,落日中他如在大地上移动的一棵年迈的树。直至他在村头缓缓消失,我还看见他在我心里走动的身影和慢慢起落的脚步,如同宁静里我在听我的心跳一样。

⑩说不出老师哪儿伟大,可就是觉得他伟大。也许这个世界,凡人才是真正的伟大,而伟大本身,其实正是一种被遮蔽的大庸大俗吧。

(选自《读者》2015.10有删改)

请说说文章题目“老师!老师!”有什么特点?用这个标题有什么妙处?

(4分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

领悟文章主题)

一、考点解说

散文的主题归根结底就是作者对自然、社会或人生的感悟。把握了作者融汇在文章中的主观感受,就能挖掘出文章的主题思想。常见的考题形式有:结合文章××内容,谈谈你对文章主旨的理解;抓住文章中的某个关键词,请你分析其包含的文章主题;联系文章,说说文章引发了作者的哪些思考。

二、解题方法

这类题要运用散文主题概括法解答。把握散文主题的方法是:①找到文章的中心句、暗示主题的提示语及关键词语,从而概括文章主题。②从文章选择的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、情感,从中分析作者要表达的主题思想。

三、考点训练

(中考·济宁)

石崖上的枣树

刘成章

那是陕北的一座高峻石崖,陡峭得不能再陡峭了,齐上齐下,刀削的一般,笔直地立在那儿;崖上又极少有土,极少有草,却不知在何年何月,就在那半崖上,在一条看不大清楚的石缝间,突兀地生了一棵枣树。照说,枣树生长在那儿,哪来的什么养料和水分,只要能勉强挤出几片叶子,现出一点儿绿色,就算很不错了;可它偏偏悖乎常理,长得健壮而蓬勃。每到了八九月间,红的绿的半红半绿的枣儿缀满那枣树的枝叶间,把整个树冠都压得垂吊着,像一片彩色瀑布。

年年金秋到,这一树枣子总是红得诱人,装饰着好大一片天空。挑筐的走过,扛锄的走过,都只能仰着脖子,望枣兴叹;城里人颠簸着汽车前来旅游,猛地看见了,也顿时兴奋起来,跃下车,结果呢,也只能仰着脖子,望枣兴叹。他们口腔里分泌着唾液,每一条神经都被挑逗得打着颤,却都无可奈何。

石崖下有个石雕加工工地,工地上汇集了来自好几个县的能工巧匠,有老汉也有年轻后生。他们雕成的和正雕着的石狮子,一个个生动可爱,

摆得到处都是。

这些民间艺术家们,如处近水楼台,当然更想摘那树好枣子。据说,他们中间的一个小后生,膂力过人,他曾运足了气,把一块石子儿硬是扔到枣树上,不过也仅仅打下两三颗枣子而已。“这枣真成了王母娘娘的蟠桃了!”他瞅着那枣树咒骂。而那枣树,望着气急败坏的小伙子,好像故意气他似的,摇了三摇。

一棵枣树,爽了那么多人的眼,打动了那么多人的心,又扫了那么多人的兴,使有的人在离开的路上还要对它念念想想,思思谋谋,人们无从弄清它的背景,更无

从弄清它是轻佻还是贵气。

那年亲眼看见这棵枣树的时候

,我也忍不住停下脚步,仰起了脖子。由于仰角太大,我的帽子都顺着肩膀滑落了。与我同行的朋友说:“光瞅有什么用!要是真想尝尝,咱们哪天有了空儿,从山后爬到那崖上去。”后来我们真的去了。绕来绕去地足足走了有七八里山路,走得人大汗淋漓,衬衣全湿透了,才算近距离地看见了枣树。也许由于特别兴奋,也许是枣子的映照,我俩的脸都红得像一片霞了。那枣树真让我们很想欢呼几声。崖上风很大,阳光也很充足,风和阳光一年年地透过了它粗糙的树皮和枝叶,为它储满了诱人的生命力,因而果实又大又艳,宝石一般。虽然那树上的每颗枣子我们都看得清清楚楚,甚至能看见爬在枣子上的几只大蚂蚁,但是那儿的地势太险峻了,我们依然无法再向它挪近一步,令人惋惜,只得一步一回头地悻悻离开。

好多年之后,当我不由得又想起那棵枣树的时候,终于不再悻悻了,那是因为我重读了《诗经·蒹葭》:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,

道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

我又想起了一首陕北现代民歌:

羊肚子手巾哟三道道蓝,咱们见面面容易说话话难。一个在山上哟一个在沟,拉不上话话哟咱招一招手。瞭见了个村村哟瞭不见个人,泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林。

这些不朽民歌所创造的情境,和那棵枣树所引发的情境不是一样的吗?

想到这一层,我忽然感到我的生命战栗起来,抖落了些许的俗气。你看,那棵枣树是那么美好,那么诱人,却总是难以触到,总是让人企慕;它总是撩逗着你,召唤着你,却又总是远离着你;它是美人,美人如花隔云端。它结的是一树实实在在的枣,但它给人们带来的却是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景。它让我想起钱钟书先生所命名的“企慕情境”,令人久久回味。

(《光明日报》2015年04月10日,有删改)

通读全文,你认为“石崖上的枣树”带给作者怎样的感悟?(4分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

答案:

考点方法专项练

第一单元 散文专项

考点1:三、1.①消除人类破坏的痕迹,是自然最大的事情;②思考人与自然的关系,是人类最大的事情;③人类破坏自然太久,尽快拯救自然,是人类最大的事情;④人类留给自然什么样的痕迹,是人类最大的事情;⑤人和自然和谐相处,是人类最大的事情。(每点2分,答出三点即可)

点拨:统观全文,“最大的事情”莫过于人类立即行动起来,保护环境,与环境和谐发展,目的是防止大自然的报复——真的,还有比这更大的事情吗?

2.文章题目运用了反复的修辞手法和感叹号(感叹句)。

(2分)这样既强调了人物的身份,又表达了作者对老师崇敬和赞美的强烈感情,起到吸引、震撼读者的作用。(2分)

点拨:抓住“老师!

老师!”得出反复手法,抓住“!”得出“崇敬和赞美”之情,分析作答即可。

考点2:三、美好的事物,虽然远离你,让你触摸不到,但却总在召唤着你,让你企慕;(2分)它给人们带来的是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景。(2分)

点拨:文章多半是卒章显志,即在文章结尾处点明文章的中心,作者自己的想法、感受,本题可结合“那么美好,那么诱人,却总是难以触到,总是让人企慕”“撩逗着你,召唤着你,却又总是远离着你”“实实在在的枣,但它给人们带来的却是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景”等语句来思考作答。

一、单元基础知识梳理

第一单元

INCLUDEPICTURE

"../../../积累字.tif"

\

MERGEFORMAT

1.易错字音

飞窜(cuàn)

胆怯(qiè)

坦荡如砥(dǐ) 虬(qiú)枝

恹(yān)恹

婆娑(suō)

秀颀(qí)

奇崛(jué)

枯瘠(jí)

犀(xī)利

玛瑙(nǎo)

金罍(léi)

潜(qián)溢

皓(hào)齿

迸(bènɡ)溅

酒酿(niànɡ)

琼浆(jiānɡ)

宗璞(pú)

盘虬(qiú)卧龙

骈(pián)

食(sì)马者

外见(xiàn)

2.易错字形

翡翠 蠢笨 倦怠 锤炼 唾津 丰腴 盎然

伫立 沉淀 槽枥 旁逸斜出 粟 策

3.多音字

吓 晕

茄

禁

圈

壳

佛

挨

4.形近字

INCLUDEPICTURE

"../../../积累四字词语.tif"

\

MERGEFORMAT

妙手偶得 坦荡如砥 潜滋暗长 力争上游 旁逸斜出

不屈不挠

争妍斗艳 忍俊不禁 破口大笑 仙露琼浆

盘虬卧龙

INCLUDEPICTURE

"../../../修辞手法.tif"

\

MERGEFORMAT

1.反复:它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!

2.反问:难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

3.拟人:秋天来了,它对于自己的戏法好像忍俊不禁地破口大笑起来,露出一口的皓齿。

4.比喻:每一朵盛开的花像是一个张满了的小小的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

INCLUDEPICTURE

"../../../其他写作技法.tif"

\

MERGEFORMAT

1.象征:《海燕》中,大海象征革命高潮时人民群众的力量;“暴风雨”象征席卷一切的革命浪潮;海鸥、海鸭、企鹅象征假革命者和不革命者。

2.欲扬先抑:《白杨礼赞》先指出白杨树“算不得树中的好女子”,否定了白杨树的美,这是先“抑”,接着用“但是”转折,写白杨树是树中的“伟丈夫”,这是“扬”。一抑一扬,使文章波澜起伏、摇曳生姿。

3.托物言志:《石榴》一课中,作者采用托物言志的手法,通过赞美石榴,赞美英勇无畏的品质和敢于斗争、蓬勃向上的时代精神。

4.对比:《紫藤萝瀑布》中,用十多年前紫藤萝花的不幸遭遇反衬眼前这一片紫藤萝花的生逢其时,曲折地反映出时代发展变化、人类文明进步的历史轨迹。

INCLUDEPICTURE

"../../../综合性学习积累.tif"

\

MERGEFORMAT

1.咏物抒怀的名言名句:

(莲)出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

2.咏物抒怀的古诗:花开不并百花丛,独立疏篱趣无穷。宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

INCLUDEPICTURE

"../../../作家作品.tif"

\

MERGEFORMAT

1.《海燕》选自《高尔基全集》,作者高尔基。高尔基是苏联伟大的无产阶级作家、无产阶级艺术最杰出的代表,社会主义现实主义文学奠基人。主要作品有剧本《小市民》,长篇小说《母亲》以及自传体三部曲(《童年》《在人间》《我的大学》)。

2.《白杨礼赞》,作者茅盾,中国现代著名作家、文学评论家、社会活动家。原名沈德鸿,字雁冰。代表作有《子夜》《林家铺子》、蚀三部曲(《幻灭》《动摇》《追求》)、农村三部曲(《春蚕》《秋收》《残冬》)等。

3.《石榴》,作者郭沫若,原名郭开贞,中国现代文学家、考古学家、古文字学家、历史学家,我国新诗的奠基人之一。代表作有诗集《女神》《星空》;戏剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》《武则天》等。

4.《马说》选自《昌黎先生集》,作者韩愈,“唐宋八大家”之首,古文运动的倡导者。与柳宗元并称“韩柳”。

5.《紫藤萝瀑布》,作者宗璞,本名冯钟璞,哲学家冯友兰之女。代表作有《西湖漫笔》《丁香结》《三松堂断忆》。

INCLUDEPICTURE

"../../../积累实词.tif"

\

MERGEFORMAT

1.骈死于槽枥之间 两马并驾

2.才美不外见

同“现”,显现

3.

执策而临之

马鞭

INCLUDEPICTURE

"../../../积累虚词.tif"

\

MERGEFORMAT

1.不以千里称也 把

2.其真不知马也 恐怕,表推测语气

INCLUDEPICTURE

"../../../一词多义.tif"

\

MERGEFORMAT

1.食:(1)食之不能尽其材(喂养)

(2)食不饱,力不足(吃)

2.而:(1)鸣之而不能通其意

(连词,表转折)

(2)执策而临之(连词,表修饰)

INCLUDEPICTURE

"../../../古今异义.tif"

\

MERGEFORMAT

1.一食或尽粟一石

古义:有时;今义:或者

2.是马也,虽有千里之能

古义:这;今义:判断动词

3.且欲与常马等不可得

古义:等同,一样;今义:助词,表示列举未尽

INCLUDEPICTURE

"../../../词类活用.tif"

\

MERGEFORMAT

1.策之不以其道 策:名词用作动词,驱使。

2.食马者不知其能千里而食也 千里:数量词用作动词,日行千里

二、单元检测卷

第一单元达标检测卷

(120分,90分钟)

题 号

一

二

三

总 分

得 分

一、基础积累与运用(32分)

1.下列词语中加点字注音不正确的一项是( )(3分)

A.磅(pánɡ)礴 绚(xuàn)丽

苍茫(mánɡ)

掠(lüè)起

B.号(háo)叫

困乏(fá)

呜咽(yè)

缴(jiǎo)费

C.毡(zhān)子

婆娑(suō)

秀颀(qí)

虬(qiú)枝

D.皓(hào)齿

丰腴(yú)

迸(bènɡ)溅

酿(liànɡ)酒

2.找出下列词语中的错别字,并加以改正。(4分)

纵横绝荡 潜滋暗长 查言观色 旁逸斜出

坦荡如坻

不折不挠

无边无银

妙手偶得

错别字

改 正

3.在下面语段中,依次填入关联词语最恰当的一项是( )(3分)

沙漠地区的兀鹰个个都是捕猎高手,却很少单独出去,这与沙漠地区自然环境恶劣有很大关系。________这种环境下,为了避免被天敌捕获,许多弱小动物都有很强的逃生能力。________,对兀鹰来说,________想获得足够食物,单干就不如合作。

A.因为 但是 只要

B.所以

因此

只要

C.因为

因此

如果

D.所以

但是

如果

4.按要求修改下面习作。(6分)

留点时间来“浪费”

学业重要,分秒必争。然而,我想说:何不留点时间来“浪费”?(甲)因为“浪费”,你会发现生活原来那么美好。

就拿我来讲吧,只要一有空,我就一定会去打篮球①__,__我有心模仿姚明的动作,让球在众人瞩目中②跳出漂亮的弧线。尽管姿势很酷,

进球却总与我无缘。(乙)③因为打篮球,使我身心愉说。把时间留一点“浪费”在自己喜欢的事情上,真好!

留点时间来“浪费”。④但是,这又有什么关系呢?有张有弛,生活才能更快乐。

(1)第①处标点有误,应改为:________

(2)第②处动词使用不当,应改为:________

(3)第③句有一个错别字,“______”改为“______”

(4)第④句位置不当,应放在______(甲、乙)处。

5.下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.《海燕》的作者是高尔基,他的著名作品有长篇小说《母亲》。本文用海燕象征敢于奋勇斗争的革命先驱。描写恐惧胆怯的“海鸥”“海鸭”“企鹅”,是为了反衬海燕的英姿。

B.《紫藤萝瀑布》的作者是宗璞,文章通过描写紫藤萝花,点明“花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的”的人生哲理。

C.《石榴》是茅盾写的一篇优美的状物抒情散文。本文抓住石榴的外在特征进行描写,同时还赋予石榴内在的特征,如质朴俊逸的风度、不畏炎阳的品质、充满活力的精神等。

D.《马说》的作者是唐代著名文学家韩愈。本文围绕伯乐识千里马,“食马者”不知千里马来展开,论述了识别人才的问题。

6.填空。(4分)

(1)临风一唳思何事?__________________。

(2)淮南秋雨夜,____________________。

(3)《迎燕》中写出燕子为追求幸福生活而辛勤忙碌的诗句是:__________________,____________________。

7.鸟是天空的精灵,是树木的花朵,是人类的朋友。现在,请你参与到某校八(1)班举行的“人类和鸟”语文综合实践活动中来,期待你有精彩的表现。(4分)

(1)选用一句切合语境的古诗名句填空。(2分)

如果我们不采取保护鸟的措施,可能会导致“千山鸟飞绝”;如果我们都做护鸟卫士,祖国大地便会“________________________________________________________________________”。

(2)运用适当的修辞手法,拟一则宣传保护鸟类的公益广告。(2分)

8.学校团委决定举行“五四”青年节文艺会演活动,假如你是本次活动的主持人,请你为本次活动写几句简短的开场白。要求结合课本第一单元“咏物抒怀”中的一种“物”来写。(5分)

开场白:

二、阅读(38分)

(一)阅读下面这首诗,回答问题。(6分)

迎 燕

(宋)葛天民

咫尺①春三月,寻常百姓家。

为迎新燕入,不下旧帘遮。

翅湿沾微雨,泥香带落花。

巢成雏长大,相伴过年华。

注释:①咫尺:距离很近。比喻春天的短暂。咫,古代称八寸为咫。

9.这是一首咏物诗。首联能让人想起唐朝诗人刘禹锡在《乌衣巷》中的两句诗:“____________________,飞入寻常百姓家。”(1分)

10.颔联“为迎新燕入,不下旧帘遮”中的“旧帘”一词有何妙处?(3分)

11.用自己的语言描述“翅湿沾微雨,泥香带落花”的画面。(2分)

(二)阅读【甲】【乙】两文,回答问题。(11分)

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

【乙】管仲、隰(xí)朋从于桓公而伐孤竹,春往而冬反,迷惑失道。管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。行山中,无水。隰朋曰:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤一寸而仞有水。”乃掘地,遂得水。以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难师于老马、老蚁,今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

(选自《韩非子·说林上》)

12.加点词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.①食不饱,力不足 ②食之不能尽其材

B.①千里马常有,而伯乐不常有

②乃放老马而随之,遂得道

C.①鸣之而不能通其意

②蚁冬居山之阳,夏居山之阴

D.①老马之智可用也

②以管仲之圣而隰朋之智

13.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎?

14.托物寓意是古人的常用写法。【甲】文作者以“千里马”喻________________,在韩愈看来,千里马被埋没的根本原因是________________________________________________________________________。

【乙】文管仲最后“遂得道”,是因为他相信____________________(填写一个成语),这个故事告诉我们的道理是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。(6分)

(三)阅读文章,回答问题。(11分)

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希望无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,可是别的花木都长得欢欢实实,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子。我和老伴感伤地想,它总有一天会死去的。但自己亲手种下的,还曾怀有那样美好的憧憬,心中仍存那么一丝丝的期盼。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那棵三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有。我和老伴多次站在它面前皱眉,叹息,甚至责备。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,事情却出现了意想不到的变化。就在我们说这话后的不长时间,我们惊喜地看见,三角梅可怜兮兮的枝叶间,居然抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,接着又在那新条上旁逸斜出,生出了好几条侧枝。我们高兴极了。可为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就拼命一搏,终于把生命的力量给搏出来了。好像每天太阳一出来,它就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机,非常生动地展现在蓝天之下,是那么醒目耐看。这时候与其他花木相比,它毫无逊色之处。它像沉默了好几年的毛毛虫,蓄满力量,开始向着花蝴蝶的方向蜕变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出一段红色的花枝,仔细一看,才发现竟然是三角梅开了一嘟噜火红的花。它静静地趴靠在墙边,正好长了一人高。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;风儿一吹,每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛急欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能的!

(选自《光明日报》,有删改)

15.在栽种后的四年里,三角梅的生长经历是怎样的?请结合文章内容进行梳理。(3分)

生长阶段

第一年

第二年

第三年

第四年

生长状态

(1) ________________

(2) ________________

(3) ________________

由毫无生机到开始抽枝,生长,开花。

16.请从修辞角度,赏析文章第⑧自然段中画线的句子。(2分)

风儿一吹,每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛急欲挣脱枝头,翩翩飞去。

17.下面对文章的理解和分析,不正确的两项是( )(2分)

A.这篇文章按照时间线索,记录了三角梅从种植后了无生机到繁花怒放的生长经历。

B.第①自然段交代作者栽种三角梅的原因,只是希望每一个经过他家门前的人,都能看到小院中的花。

C.第④自然段描写三角梅“病恹恹”“要死不活”的样子,凸显了它后面的“枝茂花繁”,前后形成对比。

D.因为看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈,老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

E.文章采用欲扬先抑的写法,并综合运用了记叙、描写、抒情和议论等多种表达方式。

18.文章第⑨自然段,作者发出了“生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能”的慨叹。请简要分析这一段在全文中的作用。(4分)

(四)阅读下文,回答问题。(10分)

燃烧的木棉

梁惠娣

①在更远的南方,春天是木棉花燃烧的季节。

②在一个下着微雨的早晨,我在街心公园中散步。走着走着,一棵木棉树出现在我的面前。它枯褐色的枝干像垂暮老人布满皱纹沟壑的脸,充满沧桑的样子,一点也不好看。一抬头,才发现无数硕大、深红的木棉花在头顶密匝匝地开放,像天空中飘过来一团火红火红的云,又像一道红艳艳的朝霞,也像一团熊熊燃烧的火,映红了一片天空,是那样耀眼夺目。偶尔,有开得正艳的木棉花从枝头落下,“啪”的一声落到地上,掷地有声,那样响亮,那样决然。

③在这样的春天,我最爱到图书馆里看书。图书馆旁边有一个明如镜子的小湖,湖水清澈。湖边,一棵古老的木棉树临湖岸而长,它一树灰褐的枝干,未待绿叶长出,先开出一树繁盛无比的红花来,像美人临水梳妆。她伸出纤纤玉手,描唇画眉,那艳红亮丽的木棉花便是她发髻上的头饰。满树盛开的木棉花与湖水中的倒影交相辉映,更令人感到惊艳绝伦的美。我每次到图书馆,都坐在靠窗的座位上,安静地阅读。偶尔从书页间抬头,看到无数开放着的木棉花像无数张笑脸,如此灿烂热烈,奔放到肆无忌惮的样子。那时那刻,我的心里也开出一朵朵热情奔放的木棉花来,满心欢欣与感动。有木棉花相伴的闲读,更觉舒心惬意。

④在这个木棉花盛开的时节,流连在燃烧的木棉花下,禁不住吟咏木棉花的诗句,惹几分追昔怀远的情思。

⑤宋代诗人杨万里在《三月一十雨寒》诗中写道:“姚黄魏紫向谁赊,郁李樱桃也没些,却是南中春色别,满城都是木棉花。”意思是说,像姚黄魏紫这样名贵的花要向谁要,就连李子樱桃这样的小家碧玉的花也没有,但是南方春色却有不同,满城都是木棉花,生动地描绘了南国红棉闹春的绚丽景色。我能想像,走在开遍全城的木棉花下,该是怎样繁盛热闹的景象。

⑥明末清初女诗人张乔的《春日山居》里也写到了木棉花,诗曰:“二月为云为雨天,木棉如火柳如烟。烹茶自爱天中水,不用开门汲涧泉。”诗中写了早春二月时晴时雨的气候,木棉花如火如荼地开放,杨柳冒出新芽像一团团浅黄色的烟雾,遇到大雨时,不用开门汲涧泉取水,自接天水烹茶,饶有风味。那样的山居生活令我无限向往。

⑦我爱木棉花,爱它生气盎然地盛放,又如此壮烈地坠落。当我看到那一朵朵盛开的木棉花,

心中不禁燃起火一样的热情。我想,我们也要像木棉花一样,要用尽全力开放一次,才无悔这一生。(选自《教育导报》2015年3月28日)

19.贯穿文章的感情线索是什么?(1分)

20.简析下边这句话中加点词语的表达效果。(2分)

偶尔从书页间抬头,看到无数开放着的木棉花像无数张笑脸,如此灿烂热烈,奔放到肆无忌惮的样子。

21.文章引用古人有关木棉花的诗句,有何作用?(3分)

22.简略说说木棉花可贵的精神及其给我们的人生启迪。(4分)

三、作文(50分)

23.请以“我是一棵(朵、丛、株)________”为题,展开联想,写一篇咏物抒怀的文章。

要求:①补全题目,可填入某种植物,如小草、竹子等;②要有自己的体验和感悟,不得抄袭;③文体不限,书写工整,600字左右。若写诗歌,则不少于15行。

答案:

第一单元达标检测卷

一、1.D 点拨:D项中“酿”应读niànɡ。

2.

错别字

绝

查

坻

银

改 正

决

察

砥

垠

3.C 点拨:读语段,分析清楚句子之间或分句之间的关系,再选择合适的关联词语。

4.(1)句号(。) (2)划

(3)说 悦 (4)乙(每小题1.5分)

点拨:(1)“就拿我来讲吧,只要一有空,我就一定会去打篮球”。本身就是完整的句子,所以用句号。(2)搭配不当,“跳”和“弧线”不能搭配,应该用“划”。(3)“说”应为“悦”。(4)可将④句分别还原到(甲)(乙)两处,进行比较分析,进而选出正确的位置。④句先是一个转折词“但是”,接着是反问句,意思是“但是,这没关系”,要明确“但是”转折后面的内容,“这”指代的是什么。④句的“但是”一词与(甲)处前一句内容衔接不上。(乙)处前面的句子是转折复句,意思是“喜欢打球但不进球”,(乙)处后面的句子解释的是原因,④句放在此处内容上衔接更恰当。

5.C 点拨:C项,《石榴》的作者是郭沫若。

6.(1)怅望青田云水遥(1分)

(2)高斋闻雁来(1分)

(3)翅湿沾微雨 泥香带落花(2分)

7.(1)示例一:处处闻啼鸟 示例二:千里莺啼绿映红

(2)示例一:护鸟光荣,打鸟可耻。

示例二:爱护鸟儿吧!不要让树木感到孤独。(每小题2分)

点拨:(1)小题应填写一句与“千山鸟飞绝”意思相反的古诗名句。(2)小题应紧扣“保护鸟类”这一话题,选用适当的修辞手法来拟写,还要注意语言的简洁流畅。

8.示例:

大家好!青年节是一个属于我们的节日,让我们以海燕迎接暴风雨的热情来迎接这个青春的节日,让我们用嘹亮的歌声、健美的舞步,为我们的青春喝彩,为我们的节日狂欢!(5分)

点拨:本题运用【开场白拟写法。】①要有介绍性。因为开场白有向读者或听众介绍相关内容的必要,要介绍其内容或解释其特点,或说明其作用。②要有抒情性。既然是活动,总是大家关注的对象,是热点,大家对它充满感情,所以要在开场白中表达这种情绪。③要有鼓动性。④语言要简洁。本题中开场白要有感染力和号召力,内容主题围绕“五四”青年节进行,要注意烘托活动的热烈气氛。

二、(一)9.旧时王谢堂前燕(1分) 点拨:阳春三月已近,可爱的燕子总是在这个时候飞进千万个寻常百姓的家中。诗句正是借鉴刘禹锡的《乌衣巷》中的“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

10.①“旧帘”表明这是一户普通的百姓家庭,呼应首联的“寻常百姓家”。

②“旧帘”是燕子顺利找到前一年住过的人家的标志。

③“旧帘”与上句中的“新燕”,均为名词,词性相对,符合诗歌的对仗要求。

④表现了主人对燕子的喜爱,人与燕子的和谐关系。(答出3点即可得3分)

点拨:本题考查对字词的品味。“旧帘”的妙处可从本身的意义、全诗的结构以及所表达的情感等方面去分析和品味。

11.春雨绵绵,燕子扑扇着翅膀忙着衔泥筑巢,细雨沾湿了双翅,嘴上衔着的泥土还带着落花的芳香。(2分)

点拨:本题考查对景物画面的描绘。首先找到这两句诗中所描绘的景物“翅”“雨”“泥”“落花”;再展开联想和想像抓住景物的特征,结合整首诗的意境和情感来理解;最后连缀成一幅画面。

(二)12.D 点拨:A项“食”,①动词,意为“吃”,②动词,同“饲”,喂养。B项“而”,①连词,表转折,可理解为“但是”,②连词,表承接,可理解为“然后”。C项“之”,①是助词,无意义,②是助词,“的”的意思。D项“智”,①②都是名词,应理解为“智慧”。故本题选D。

13.现在的人不知道用他们的愚笨之心去学习圣人的智慧,不是错得很厉害吗?(2分)

点拨:要注意“以”“师”等词语的解释以及“不亦……乎”这一反问句式的译法。

14.人才(1分) 不知马(1分) 老马识途(1分) 要善于向动物、自然学习,掌握自然规律(3分)

点拨:可在充分理解两篇短文的基础上,根据要求联系实际作答。

附【乙】译文:管仲和隰(xí)朋跟随齐桓公出征孤竹国,春天去,冬天回,归途中迷失了道路。管仲说:“老马的智慧可以发挥了。”于是让几匹老马在前面走,队伍跟在后面,终于找到了道路。走在山里,队伍找不到水喝。隰朋说:“蚂蚁冬天住在山南,夏天住在山北,蚁壤高达一寸,下面一仞的地方就有水。”于是向地下挖,果然挖到了水。像管仲这样能干、隰朋这样聪明的人,遇到他们不知道的,(尚且)不耻向老马和老蚁学习,(可是)现在的人不知道用他们的愚笨之心去学习圣人的智慧,不是错得很厉害吗?

(三)15.(1)趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。(1分)(2)仍然毫无变化。(1分)(3)叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子。(1分)

点拨:解答时,按照时间顺序,从文中找出“那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,“第三年……那棵三角梅的叶片却比当初栽下时还少了好多,病恹恹的,一副要死不活的样子”等句子得到提示信息作答即可。

16.运用比喻、拟人的修辞手法,(1分)生动传神地描绘了绽放的三角梅被风吹动时鲜艳如火、活力无限的形象,表达了作者对三角梅的喜爱和赞美之情。(1分)

点拨:句中,作者把三角梅的花朵比喻成“火红的蝴蝶”,并运用了“奋争”“挣脱”“翩翩飞去”等动词,生动传神地写出了三角梅开放后被风吹动时充满活力的样子,表达出作者对三角梅开花的惊喜和赞美之情。

17.BD 点拨:通过阅读我们知道,作者栽种三角梅的原因是“知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬”,“特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方”,是“希望无论是谁来到我家门前,一眼就能看见”,所以B项错误;根据第⑦自然段内容知道,“三角梅开了一嘟噜火红的花”“我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴”,此时“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”,所以老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩的原因,不是“看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈”,而是“三角梅开了一嘟噜火红的花”,故D项错误。

18.这一段文字总结全文,表现了作者被三角梅默默积蓄、奋力生长,最终绽放出灿烂之花的经历所震撼,(2分)表达了作者对生命所蕴藏的坚韧精神的由衷赞叹,升华了文章主旨。(2分)

点拨:本题运用【结尾句(段)作用分析法】。结尾句(段)在结构方面的作用有:①总结全文;②首尾照应,使文章结构完整;③照应题目或回应前文。在内容方面的作用有:直白类的结尾作用一般是:

①画龙点睛,卒章显志,点明中心;②深化、升华主旨,抒发作者情感。含蓄类的结尾作用有:①使文章在表达上显得委婉含蓄,发人深省;②

文章戛然而止,

言有尽而意无穷,留下想像的空间,增强感染力;

③暗示主题,强化了作者的感情。我们要仔细阅读文章,对照常用的作用,结合具体内容进行分析。本文第⑨自然段是对上文三角梅从种植后了无生机到繁花怒放的生长过程的由衷赞叹,是本文的主旨段,从“生命,在坚韧中真是蕴藏了无法言说的奥秘和潜能”的慨叹中可以看出,作者是借助三角梅的生长过程,来表达自己对生命的坚韧精神的赞美。

(四)19.对木棉花的赞美和喜爱。(1分)

点拨:本题运用【线索判断“七线四看”法】。首先了解常用的线索:人线、物线、事线、情感线、时间线、地点线、行踪线。其次要熟练掌握其判断技巧。①看标题。有时标题本身就是文章线索;②看反复出现的重点词句或事物;③看抒情、议论句。人物感情通常是文章组织材料的重要线索;④看段落间的联系。判断文章线索,

要注意将内容与常见线索结合起来,按照技巧进行分析、判断,确定其线索。需要注意的是:有的文章的线索并不是唯一的,有时有两条线索(明线和暗线)。本题要求寻找感情线索,从文章的标题及内容可知,本文写作对象是木棉花,结合结尾的抒情语句,可知作者的情感是对木棉花的赞美和喜爱。

20.①使用比喻、拟人的修辞手法,生动形象地刻画了木棉花的灿烂热烈、无拘无束。②贬词褒用,流露出了作者对木棉花的喜爱。(每点1分,意对即可)

点拨:本题要从修辞手法的使用和贬词褒用两个角度来分析。

21.①增加散文的文学色彩;(1分)②进一步突出木棉花的灿烂、美丽,表达出对木棉花的喜爱和对美好生活的向往。(2分)

22.①生气盎然地盛放,又如此壮烈地坠落。②我们应当像木棉花一样,用尽全力开放一次,无悔人生。(每点2分)

三、23.思路点拨:写作此文需要把自己想像成某种植物,如竹子,借助其外在特征“由节组成”和内在精神品质“竹子空心,象征谦虚”等来展开联想和想像,抒发情感。

例文:

我是一棵枣树我是一粒枣树的种子,主人将我买来,我希望被播种在肥沃的土地上,无忧无虑地茁壮成长。?可是归途的列车不小心颠了一下,我被甩了出来,我不敢相信,一个冰冷的石缝接纳了我,“噢,不!这叫我怎么活?”?我不知道埋怨了多久,可一切都于事无补。一个月朗风清的晚上,天上飘来了丝丝细雨,我第一次触摸到了生命的源泉——水?。于是我想:加油,试一试,让甜甜的细雨为我滋润,让翠绿的叶子为我遮阴吧,我要生长,我要生长!我备受煎熬的身体开始开裂,我行将枯竭的肌骨感到前所未有的疼痛。?

“加油!我能行,我一定能行!”我撕心裂肺地呐喊,我不断鼓励着自己。当晨曦的第一缕阳光洒到我身上时,我惊醒了。我看到自己身上顶着两片细细的嫩芽,我感到很开心,情不自禁地哼起了“春天在哪里呀,春天在哪里……”?恍惚间,一群小朋友闯入了我的视线。“姐姐,你快看,这儿有一棵小树苗!”一个小朋友晃着小脑瓜惊奇地叫道。“那哪是小树,是杂草吧!”围观的人们都散了,孩子们也疏远了我。这让我的心久久不能平静。我是一棵树,我要生长,我要生长!?渐渐,我习惯了这种生活。?每天,我努力抓住一丝阳光,一滴雨露,好让我在石缝间扎下根来,好好生长。有时候遭到动物的啃噬,可只要有一线生机,我就在原来的根上重新生长,长出嫩芽,接受骄阳的灼晒,暴雨的毒打,洪水的冲刷,狂风的席卷。?每次我想要放弃,那句话都会萦绕在我耳畔:我是一棵树,我要生长,我要生长!?许多年后的某个早晨,当早晨的第一缕阳光又一次洒在我的身上时,我发现自己身上挂满了红红的枣子,我晃动着树枝和树叶,我要大声地向人们宣布:我不是草,我是树,我是一棵枣树!F10“姐姐,你快看,那么多枣子呢!”小男孩仰着头冲我笑道。“噢,那不是枣子,那是枣树坚强拼搏的血汗!……”F11

点评:?开篇以拟人手法写“我”的希望,为下文写命运的转折埋下伏笔。?语言描写,形象地写出了“我”的不情愿,暗示命运的不堪。?水给了“我”希望,给“我”带来命运的改变,推动了情节的发展。?拟人,形象地写出“我”生长的痛苦。?引用歌词,烘托了“我”终于破土而出的兴奋。?人们的对话激发了“我”顽强生长的欲望,进一步推动了情节的发展,又为文章结尾作了铺垫。?这是一种怎样的生活?语句含蓄而富有哲理,引人深思。?运用排比手法,既写出生长环境的恶劣,更写出“我”生长意志的顽强。?既是连续反复,又是间隔反复,表达了“我”强烈的生长欲望。照应前文。以生命的灿烂回应了人们的质疑。用姐弟俩的对话收束全文,既与前文照应,又揭示了文章的主旨,生动而不生硬,含蓄而不张扬。

总评:本文立意鲜明,作者展开丰富的联想,叙述了一棵枣树从种子时遭遇厄运,到它决心努力生长,直至红枣挂满枝头的经历,向人们宣示了一个道理:不管命运多么不公,只要不失去生长的希望,终究会迎来生命的灿烂与辉煌。本文构思精妙,作者没有生硬地说理,而是将抽象的道理寓于形象的描述中,体现在三方面:一是运用拟人手法,以一棵枣树的口吻来写,给人以形象化的感受;二是“我要生长,我要生长!”既是连续反复,又是间隔反复,以枣树强烈的生长欲望推进故事,让人们感受到枣树蓬勃的生命活力,也使文章层次更加鲜明;三是巧妙地运用了对话,尤其是结尾处的对话,形象地揭示了一棵枣树的生命内涵,含蓄地揭示了文章主旨,引人深思。

三、单元考点方法专项练

第一单元

散文专项

分析标题的作用)

一、考点解说

标题是文章的眼睛,题目在所有的文章中都占有十分重要的地位,散文也不例外。甚至因为散文篇幅短小、内容精炼、语言典雅、韵味无穷,其标题内涵一般比较丰富,显得尤为重要。常见的考题形式有:(1)选文题目的作用是什么?(2)文章以××为题有什么作用?

二、解题方法

这类题目要运用散文标题作用分析法解答。散文标题的作用从内容上说主要有:①表明写作对象;②体现主要内容、事件;③揭示文章情感、主旨、道理。从结构上看,标题是贯穿全文的线索,起到总括全文、提纲挈领的作用,若标题形式新颖或运用某种修辞手法等,则标题还有生动形象、新颖含蓄、引起读者阅读兴趣的作用。回答此类题要结合全文对标题作用进行整体的分析把握。

三、考点训练

1.(中考·连云港)【导学号:82962012】

最大的事情

刘亮程

①一年中我们在地里忙上一个月(一辈子在村里也就住几十年),把麦子打掉,麦草扔在地边,便走了。不管活儿干没干完,都不是我们的事情了。

②老鼠会在仓满洞盈之后,重选一个地方打新洞。也许就选在草棚旁边,或者草垛下面。草棚这儿地势高、干爽,适合人筑屋、鼠打洞。麦草垛下面隐蔽、安全,麦秆中少不了有一些剩余的麦穗麦粒,足够几代老鼠吃。鸟会把巢筑在我们搭起的草棚上,在长出来的那截木头上,涂满白色鸟粪。野鸡会从门缝钻进来,在我们曾经睡觉的草铺上,生几枚蛋,留一地零乱羽毛。

③这些都是给下一年来到的人们留下的麻烦事情。下一年,一切会重新开始。剩下的事将被搁在一边。

④如果下一年我们不来。下下一年还不来。

⑤如果我们永远地走了,从野地上的草棚,从村庄,从远远近近的城市。如果人的事情结束了,或者人还有万般未竟的事业但人没有了。再也没有了。

⑥那么,我们干完的事,将是留给自然最大的事情。

⑦别说一座钢铁空城、一个砖瓦村落,仅仅是我们弃在大地上的一间平常的土房子,就够它们多少年收拾。

⑧草大概用五年时间,长满被人铲平踩瓷实的院子。草根蛰伏在土里,它没有死掉,一直在土中窥听地面上的动静。一年又一年,人的脚步在院子里来来去去,时缓时快,时轻时沉。终于有一天,再听不见了。草根试探性地拱破地面,发一个芽,生两片叶,迎风探望一季,确信再没锨来铲它,脚来踩它。草便一棵一棵从土里钻出。这片曾经是它们的土地已面目全非,且怪模怪样地耸着一间土房子。

⑨草开始从墙缝往外长,往房顶上长。

⑩而房顶的大木梁中,几只蛀虫正悄悄干着一件大事情。它们打算用七八十年,把这根木梁蛀空。然后房顶塌下来。

与此同时,风四十年吹旧一扇门上的红油漆。雨八十年冲掉墙上的一块泥皮。

厚实的墙基里,一群蝼蚁正一小粒一小粒往外搬土。它们把巢筑在墙基里,大蝼蚁在墙里死去,小蝼蚁又在墙里出生。这个过程没有谁能全部经历,它太漫长,大概要一千八百年,墙根就彻底毁了。曾经从土里站起来,高出大地的这些土,终归又倒塌到泥土里。

但要完全抹平这片土房子的痕迹,几乎是不可能。

不管多大的风,刮平一道田埂也得一百年功夫;一只随意弃在塘边的碎瓷碗,三百年后依旧会硌疼一只野鸭的蹼掌;一个从空中飘过的白色塑料袋,也许会造成千年后野地里一只兔子的死亡;一根扎入土地的钢筋,带给土地的将是永久的刺痛;几乎没有什么东西能够消磨掉它。

除了时间。

时间本身也不是无限的。

所谓永恒,就是消磨一件事物的时间完了,但这件事物还在。

时间再没有时间。

(选自《刘亮程文集》,略有删改)

阅读全文,请探究题目“最大的事情”的内涵。(6分)

_________________________________________________________________

__________________________________________________________

2.(中考·乐山)

老师!

老师!

阎连科

①我又见着我的老师了,如朝山进香的人见到他自幼就心存感念的一位应愿之神。

②在今年正月,我回家奔三叔的喜丧事。在这闲空间,张老师到了我家里,坐在我家堂屋的凳子上。乡间室内的空旷和凌乱,分隔着我与老师的距离。相向而坐,喝着白水,削了苹果,说了很多旧忆的伤感和喜悦,诸如三十几年前在初中读书时,我的学习,我的作业,我的逃课。

③我的老师张梦庚的一生,清寂中夹缠暖意,暖意里藏裹着刺骨的寒凉。

④生于20世纪的20年代末,老师读书辍学,辍学读书,反反复复,走在田埂与人生的夹道中,经历了抗战和解放战争,有了1949年的红旗飘扬,记忆中从来都是饥饿辛劳,土改时家里却忽然成了地主。好在,他终归识字,也有文化,祖国的乡村,也最为明白文化的斤两,虽然文化不一定就是尊严富贵,可让孩子们认字读书,能写自己的姓名和粗通算术,也是生活的部分必然。于是,老师就成了老师。从一个乡村完小到另一个乡村完小,从一个乡村中学到另一个乡村中学。直至改革开放后,他被调入县里的一所高中,做了教导主任,最后主持这个学校的工作。一晃就让他全部人生的金贵岁月,43个春秋的草木荣枯,都在布满土尘、青草蓬生的学校里荣枯衰落,青丝白染。

⑤不知道老师对他的人生有何感想,从他写的一本《我这一生——张梦庚自传》的简朴小册里,读下来却是让人心酸胃涩,想到世事的强大和个人的弱小,想到命运和生命多么像流水在干涸沙地上蜿蜒涓涓,奔袭挣脱,流着流着,可终归无法挣脱干涸的吞没。最后的结局是,我们毕业了,老师白发了;我们中年了,老师枯衰了。我们成家立业了,而老师却在寂静的人生中,望着他曾经管教训斥抚疼过的学生们,过着忆旧的生活,想着那些他依然记得、可他的学生们早已忘却的往事。

⑥还记得,初一时,他是我的班主任,又主教语文。一天酷暑,我家棉花地里蚜虫遍布,多得兵荒马乱,人心恐惧,我便邀了班里十几个相好的男同学,去帮我母亲捕捉蚜虫。自然,那一天教室里学生寥寥,老师无法授课而只能让大家捧书阅读。从棉花地里回校的来日上午,老师质问我为什么带着同学逃课,我竟振振有词地说,是带着同学去棉花地捉了半天蚜虫;竟又反问老师道,地里蚜虫遍布,我该不该去帮我母亲捕捉蚜虫?说蚜虫三天内不除掉去净,棉花就会一季无收,时间这样急迫,我家人手不够

,我请同学们去帮半天,到底又做错了什么?

⑦事情的结果,似乎我带同学们逃课捉虫正合校规事理,反让老师在讲台上一时有些哑言。回忆少时的无理取闹,强词夺理,也许正是自己今天在写作中敢于努力把不可能转化为可能的开始。可是,现在,面对耄耋(mào

dié,指年纪八九十岁)老人,给我一生养育呵护的父辈尊者,我心里三十几年不曾有的内疚,忽然如沙地泉水般汩汩地冒了出来。

⑧我们就那样坐着喝水聊天,说闲忆旧,直至夕阳西下,老师执意要走,不无快意地说他的子女们都在外工作,孝顺无比。真是天应人愿,让一生坎坷、教书认真的老师,年老时,子女有成,学生有成,仿佛曲折的枯藤根须,终于也繁漫出了一片森林。

⑨老师从我家离去时,是我扶他站起;离开院子时,是我扶他过的门槛;送至门口远去时,是我扶他过的一片不平不整的地面。我的父亲离开人世太早,扶着老师的时候,我就像扶着我年迈的父亲。望着村头远去的父亲般的老师,落日中他如在大地上移动的一棵年迈的树。直至他在村头缓缓消失,我还看见他在我心里走动的身影和慢慢起落的脚步,如同宁静里我在听我的心跳一样。

⑩说不出老师哪儿伟大,可就是觉得他伟大。也许这个世界,凡人才是真正的伟大,而伟大本身,其实正是一种被遮蔽的大庸大俗吧。

(选自《读者》2015.10有删改)

请说说文章题目“老师!老师!”有什么特点?用这个标题有什么妙处?

(4分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

领悟文章主题)

一、考点解说

散文的主题归根结底就是作者对自然、社会或人生的感悟。把握了作者融汇在文章中的主观感受,就能挖掘出文章的主题思想。常见的考题形式有:结合文章××内容,谈谈你对文章主旨的理解;抓住文章中的某个关键词,请你分析其包含的文章主题;联系文章,说说文章引发了作者的哪些思考。

二、解题方法

这类题要运用散文主题概括法解答。把握散文主题的方法是:①找到文章的中心句、暗示主题的提示语及关键词语,从而概括文章主题。②从文章选择的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、情感,从中分析作者要表达的主题思想。

三、考点训练

(中考·济宁)

石崖上的枣树

刘成章

那是陕北的一座高峻石崖,陡峭得不能再陡峭了,齐上齐下,刀削的一般,笔直地立在那儿;崖上又极少有土,极少有草,却不知在何年何月,就在那半崖上,在一条看不大清楚的石缝间,突兀地生了一棵枣树。照说,枣树生长在那儿,哪来的什么养料和水分,只要能勉强挤出几片叶子,现出一点儿绿色,就算很不错了;可它偏偏悖乎常理,长得健壮而蓬勃。每到了八九月间,红的绿的半红半绿的枣儿缀满那枣树的枝叶间,把整个树冠都压得垂吊着,像一片彩色瀑布。

年年金秋到,这一树枣子总是红得诱人,装饰着好大一片天空。挑筐的走过,扛锄的走过,都只能仰着脖子,望枣兴叹;城里人颠簸着汽车前来旅游,猛地看见了,也顿时兴奋起来,跃下车,结果呢,也只能仰着脖子,望枣兴叹。他们口腔里分泌着唾液,每一条神经都被挑逗得打着颤,却都无可奈何。

石崖下有个石雕加工工地,工地上汇集了来自好几个县的能工巧匠,有老汉也有年轻后生。他们雕成的和正雕着的石狮子,一个个生动可爱,

摆得到处都是。

这些民间艺术家们,如处近水楼台,当然更想摘那树好枣子。据说,他们中间的一个小后生,膂力过人,他曾运足了气,把一块石子儿硬是扔到枣树上,不过也仅仅打下两三颗枣子而已。“这枣真成了王母娘娘的蟠桃了!”他瞅着那枣树咒骂。而那枣树,望着气急败坏的小伙子,好像故意气他似的,摇了三摇。

一棵枣树,爽了那么多人的眼,打动了那么多人的心,又扫了那么多人的兴,使有的人在离开的路上还要对它念念想想,思思谋谋,人们无从弄清它的背景,更无

从弄清它是轻佻还是贵气。

那年亲眼看见这棵枣树的时候

,我也忍不住停下脚步,仰起了脖子。由于仰角太大,我的帽子都顺着肩膀滑落了。与我同行的朋友说:“光瞅有什么用!要是真想尝尝,咱们哪天有了空儿,从山后爬到那崖上去。”后来我们真的去了。绕来绕去地足足走了有七八里山路,走得人大汗淋漓,衬衣全湿透了,才算近距离地看见了枣树。也许由于特别兴奋,也许是枣子的映照,我俩的脸都红得像一片霞了。那枣树真让我们很想欢呼几声。崖上风很大,阳光也很充足,风和阳光一年年地透过了它粗糙的树皮和枝叶,为它储满了诱人的生命力,因而果实又大又艳,宝石一般。虽然那树上的每颗枣子我们都看得清清楚楚,甚至能看见爬在枣子上的几只大蚂蚁,但是那儿的地势太险峻了,我们依然无法再向它挪近一步,令人惋惜,只得一步一回头地悻悻离开。

好多年之后,当我不由得又想起那棵枣树的时候,终于不再悻悻了,那是因为我重读了《诗经·蒹葭》:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,

道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

我又想起了一首陕北现代民歌:

羊肚子手巾哟三道道蓝,咱们见面面容易说话话难。一个在山上哟一个在沟,拉不上话话哟咱招一招手。瞭见了个村村哟瞭不见个人,泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林。

这些不朽民歌所创造的情境,和那棵枣树所引发的情境不是一样的吗?

想到这一层,我忽然感到我的生命战栗起来,抖落了些许的俗气。你看,那棵枣树是那么美好,那么诱人,却总是难以触到,总是让人企慕;它总是撩逗着你,召唤着你,却又总是远离着你;它是美人,美人如花隔云端。它结的是一树实实在在的枣,但它给人们带来的却是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景。它让我想起钱钟书先生所命名的“企慕情境”,令人久久回味。

(《光明日报》2015年04月10日,有删改)

通读全文,你认为“石崖上的枣树”带给作者怎样的感悟?(4分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

答案:

考点方法专项练

第一单元 散文专项

考点1:三、1.①消除人类破坏的痕迹,是自然最大的事情;②思考人与自然的关系,是人类最大的事情;③人类破坏自然太久,尽快拯救自然,是人类最大的事情;④人类留给自然什么样的痕迹,是人类最大的事情;⑤人和自然和谐相处,是人类最大的事情。(每点2分,答出三点即可)

点拨:统观全文,“最大的事情”莫过于人类立即行动起来,保护环境,与环境和谐发展,目的是防止大自然的报复——真的,还有比这更大的事情吗?

2.文章题目运用了反复的修辞手法和感叹号(感叹句)。

(2分)这样既强调了人物的身份,又表达了作者对老师崇敬和赞美的强烈感情,起到吸引、震撼读者的作用。(2分)

点拨:抓住“老师!

老师!”得出反复手法,抓住“!”得出“崇敬和赞美”之情,分析作答即可。

考点2:三、美好的事物,虽然远离你,让你触摸不到,但却总在召唤着你,让你企慕;(2分)它给人们带来的是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景。(2分)

点拨:文章多半是卒章显志,即在文章结尾处点明文章的中心,作者自己的想法、感受,本题可结合“那么美好,那么诱人,却总是难以触到,总是让人企慕”“撩逗着你,召唤着你,却又总是远离着你”“实实在在的枣,但它给人们带来的却是诗的境界、浪漫的情怀、美学的情景”等语句来思考作答。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏